「壁紙にカビが生えたから貼り替えたのに、またすぐにカビが発生してしまった…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

実は壁紙を新しく貼り替えるだけでは根本的な解決にならず、何度もカビが再発してしまいます。

表面だけではなく壁の奥深くまで根を張ったカビの除去と、カビが生えやすい環境そのものを改善することが大切です。

この記事では、「壁紙を貼り替えてもカビが再発する理由」と「根本からカビを改善するために実践すべき5つの方法」を詳しく解説します。

壁紙のカビにお困りの方は、ぜひ参考にしてカビ対策に取り組んでくださいね。

| この記事で分かること |

| ・壁紙を張り替えてもカビが再発する理由 ・壁紙に生えたカビを除去する方法 ・壁紙のカビの再発を防ぐ方法 |

1.壁紙を変えただけでは安心できない

ただし、カビが生えた壁紙を張り替えても、まだすぐカビが生えてしまうことは少なくありません。それは次のような2つの理由があるからです。

1-1.カビは思っているより根深い

カビは根を張る性質を持っており、見えない部分にまで広がっていることも少なくありません。壁紙を取り替える必要があるほどカビが広範囲にわたってしまっている場合、壁のコンクリートや石膏ボード・合板ボードなどまで浸透してしまっていることもあります。そうなってしまうと、壁紙を取り替えてもカビが再発する可能性があります。

1-2.環境を変えなければ再発する

新しい壁紙にしても、カビが生えやすい環境そのものを改善しなければ、またすぐカビが生えてしまいます。部屋の湿度や換気をきちんとカビが生えないようにコントロールすることが重要です。

以上のことから、再発を防ぐためにも壁紙にカビが生えてしまったら、ただ壁紙を貼り換えるだけではなく「カビ取りをしっかりとした後に壁紙を貼り換える」ことをおすすめします。

壁紙を貼り替える前に、まずはカビリスク診断

再発を繰り返すケースほど、壁の中の湿気条件が強い可能性があります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2.壁紙に生えたカビを除去するには?

では、壁紙を貼り換える前に自力でカビを落とす方法をご紹介していきます。場合によっては、カビ取りだけでキレイになり、壁紙を貼り換える必要がなくなることもあります。手の届く範囲でしたら、試してみる価値があります。

壁紙に生えたカビを除去するには、カビの程度に合わせた方法を用いる必要があります。

2-1.軽いカビなら拭き取るだけでOK

壁紙のごく一部にうっすらとカビが生えているだけなら、消毒用エタノールなどをスプレーして拭き取ってしまえばOKです。早めの対処なら、これで済みます。

消毒用エタノールの良いところは壁の色を脱色しない点です。エタノールの効果を失わないように「乾いた布」で拭きとるようにしましょう。水拭きは逆効果なので、注意してください。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

なお、市販のカビ取り剤は基本的に壁紙には使えないので注意しましょう。使用してしまうと、壁紙が退色・変色する恐れがあります。万一使用可能な場合でも注意書きをよく読み、見えないところでテストしてから使用するようにして下さい。

2-2.カビが広範囲に及んでいる場合は壁紙を張り替える

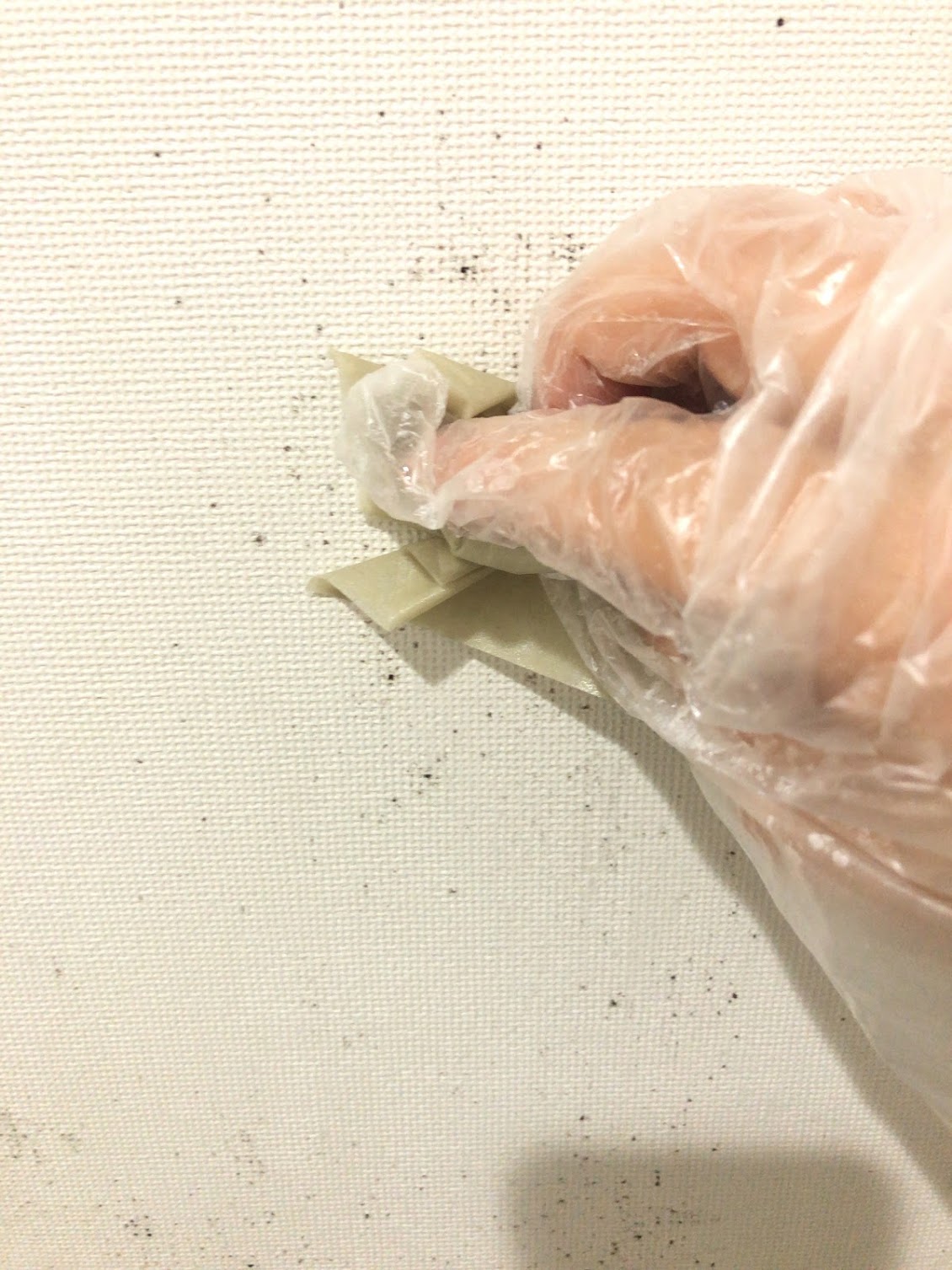

カビ菌の菌糸は目に見えず、深く根を張る性質があるため、黒い点々がすでに広範囲に出ている場合は、かなりカビが広がってしまっている可能性が高いといえます。このような場合は、壁紙の張り替えを行いましょう。

自分で行う方法もありますが、業者に委託して壁のカビを根こそぎ除去してもらう方が良いかもしれません。

2-3.重曹の研磨効果を使って除去する

壁紙のカビが軽度の場合は、重曹を使う事で落とすことができます。重曹は弱アルカリ性の性質をもつため、緩やかな殺菌効果がある点、また、重曹の研磨効果を使って物理的にカビを落とす効果が期待できます。

方法は、2パターンあり、水に濡らした布巾に重曹を付けて、そのまま壁に塗布しながら落とす方法

そして、もう一方は水100cc(40℃~50℃くらいのお湯だと溶けやすい)に重曹を5g溶かして、重曹水を作り、雑巾に染み込ませて壁に塗布する方法です。

軽度のカビであれば、重曹を使って落とすことができます。

塩素系のカビ取り剤が苦手な方や、赤ちゃん、小さいお子さんがいて、刺激の強い薬剤を使いたくない場合には重曹がおすすめです。しかし、漂白効果はないので、黒カビの色素が沈着している場合には落とすことができません。

また、強くこすり過ぎることで壁が傷つくことも有りますので、優しく拭きとるように使用しましょう。

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

その他には、塩素系のカビ取り剤を使ってカビ取りをする方法もありますが

塩素系のカビ取り剤の場合、脱色効果があるので、壁紙の色や素材によっては変色する恐れもあります。使用可能な素材か確認して、使うようにしましょう。また、塩素系のカビ取り剤は塩素ガスが発生するので、必ず換気を行い、ゴム手袋、ゴーグルを着用して、皮膚を保護しましょう。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

壁紙でも使用できる安全なカビ取り剤を使用するのであれば、カビ取り業者のハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターをおススメします。

範囲が広すぎる場合には、液だれなどの心配もあるので、1㎡以上カビが広がる場合には、カビ取り業者に依頼した方がいいでしょう。

3.壁紙のカビは要注意

壁紙は室内でカビが発生しやすい場所の一つです。室内に生えたカビは健康に悪影響を及ぼすため、発見したら早急に対策を取ることが重要です。では、なぜ壁紙にカビは生えやすいのでしょうか。

3-1.壁紙にカビが生えやすい理由

壁際は室内の温度と外気温との温度差によって結露が生じやすい場所となっています。

また、風通しが悪くなると室内の湿気が溜まってしまい、カビが発生しやすくなります。特に部屋の四隅には湿気が集まりやすいので、カビの発生率が高くなります。暖房をよくかけるリビングや寝室、留守がちで昼間換気ができない部屋などは、カビが生える可能性が高いといえます。

皆さんのおうちにも、換気がおろそかになっているカビ予備軍の部屋はありませんか?

風通しの悪い部屋の壁紙は湿気がたまりやすい。とくに部屋の四隅部分には要注意!

3-2.見えないけれどカビはとても恐ろしい

室内のカビを放置すると、最悪の場合身体への影響が出ることも。ですので、カビが壁紙に生えたのをそのまま放置しておくのは住環境の観点からも危険です。壁紙にカビが生えているのを確認したら、早急に対処しましょう。

厚生労働省のHPでもカビやダニはシックハウス症候群の原因であるとされています。被害が及ぶ前にカビを除去しましょう。

4.カビの再発防止のためにやるべきことは?

せっかく壁紙を取り替えるなら、カビが再発しないようにしたいものです。カビの再発を防ぐ方法としては、次のようなものがあります。

4-1.壁紙は広い範囲で交換する

カビは見えている部分だけでなく、見えない部分にも菌糸を伸ばして広がっています。ですから、壁紙を張り替えるなら、カビが生えている(見えている)範囲だけではなく、できるだけ広い範囲で取り替えるようにしましょう。

4-2.壁のクリーニングをしてから新しい壁紙を貼る

カビの菌糸が壁に残っていると、壁紙を張り替えても新しい壁紙に菌糸が伸び、ほどなくカビが発生してしまいます。ですから、新しい壁紙を貼る前に、壁そのもののクリーニングをしっかり行ってください。古い壁紙をはがしたら、壁を消毒用エタノールできれいに拭き取り、風通しを良くしてしっかり乾燥させ、その後に新しい壁紙を貼るようにします。

4-3.天井もきれいにする

カビの胞子が部屋の中の気流に乗って天井にも広がっていることがあります。壁紙を張り替える際は、付近の天井もしっかりクリーニングしておきましょう。

壁紙にカビが生えるということは、他の部分にもカビが生えている可能性が!天井やその周りもチェックしましょう。

4-4.新しい壁紙に防カビ処理をする

新しい壁紙にカビが再発しないよう防カビ処理を施すことも効果的です。壁紙にも使える防カビコーティング材が市販されています。

また、壁紙自体に調湿機能がありカビや結露を防止してくれる壁紙もあります。張り替えるなら、こうした壁紙を選ぶのもよい方法です。

4-5.カビが生えやすい環境を改善する

カビの予防には、カビが生えないような環境づくりも重要です。一般的に、20〜30度の気温で湿度60%以上になるとカビが発生するといわれていますから、室内の温度・湿度を管理することがカビ予防にとっては非常に重要となります。

気をつけたいのは、同じ室内でも場所によって湿度が変わってくるということです。壁際や窓際、カーテンがある場所や四隅などは部屋の中でも湿度が高くなりやすい場所です。

こうしたところは特に結露や換気に気を払い、除湿器を置くなどして意識的に湿気を取り除くことが大事です。また。部屋のホコリにはカビ菌が繁殖しやすいので、室内はこまめに掃除しましょう。

通気の悪い部屋は、とくに湿度計を置くなどして湿度管理をしましょう。また、ホコリも溜めないようにお掃除をしたり、空気清浄機を活用したりしてください。

5.まとめ

壁に生えたカビに対し、壁紙を張り替えただけではカビ再発のリスクも。カビの程度がひどい場合は、壁そのもののクリーニングや室内環境の改善など、さまざま防カビ対策をしっかり行うようにしましょう。

こまめな清掃や換気をしつつも、壁そのもののクリーニングを行って根本的にカビを除去したい場合にはカビ取り専門の業者に相談するという方法もおすすめです。

【ひどいカビにお悩みの方へ】

- 自力でカビ取りをしても何度もカビが再発してしまう

- カビ臭さをどうにかしたい

- ひどいカビが発生して自力では対処できない

このように、ひどいカビにお困りの方は、一度カビ取りのプロ「カビ取りマイスター」に相談してみませんか?!

安全性の高い薬剤で、自社オリジナルの厳しい研修をクリアしたカビ取りの専門業者だからできる技術力の高いカビ対策方法をご提案します。

【関連記事】