壁の黒ずみやカビ臭に気づいたとき、「業者を呼ばずに自力で対処したい」と思う方も多いのではないでしょうか。

発生したばかりの軽度なカビや、狭い範囲であれば、自力でも安全に除去することが可能です。

しかし放置するとカビが広範囲に広がって自力での除去が難しくなり、大規模な修繕や高額なリフォームが必要になるケースも少なくありません。

また、カビはアレルギーなどの健康被害や、壁材の劣化を招いてしまうこともあるため、見つけた場合は早急に対処し、再発を防ぐための対策をすることが大切です。

この記事では、壁にカビが生える原因と放置のリスク、自力でできる除去方法やおすすめのカビ取り剤、さらに再発を防ぐためのポイントを詳しく解説します。

壁のカビにお困りの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

| この記事でわかること |

| ・壁のカビを自力で除去する方法 ・壁のカビを防ぐための対策 ・壁にカビが発生する原因 ・壁のカビを放置するデメリット |

目次

1.壁にカビが生える原因とは?

壁のカビについて説明する前に、まずはカビが発生する条件から解説します。

カビは以下の4つの条件が揃っている場所に発生するものです。

①酸素

カビは生物であり、成長するためには酸素が必要です。

室内の空気中に十分な酸素があれば、カビは成長することができます。

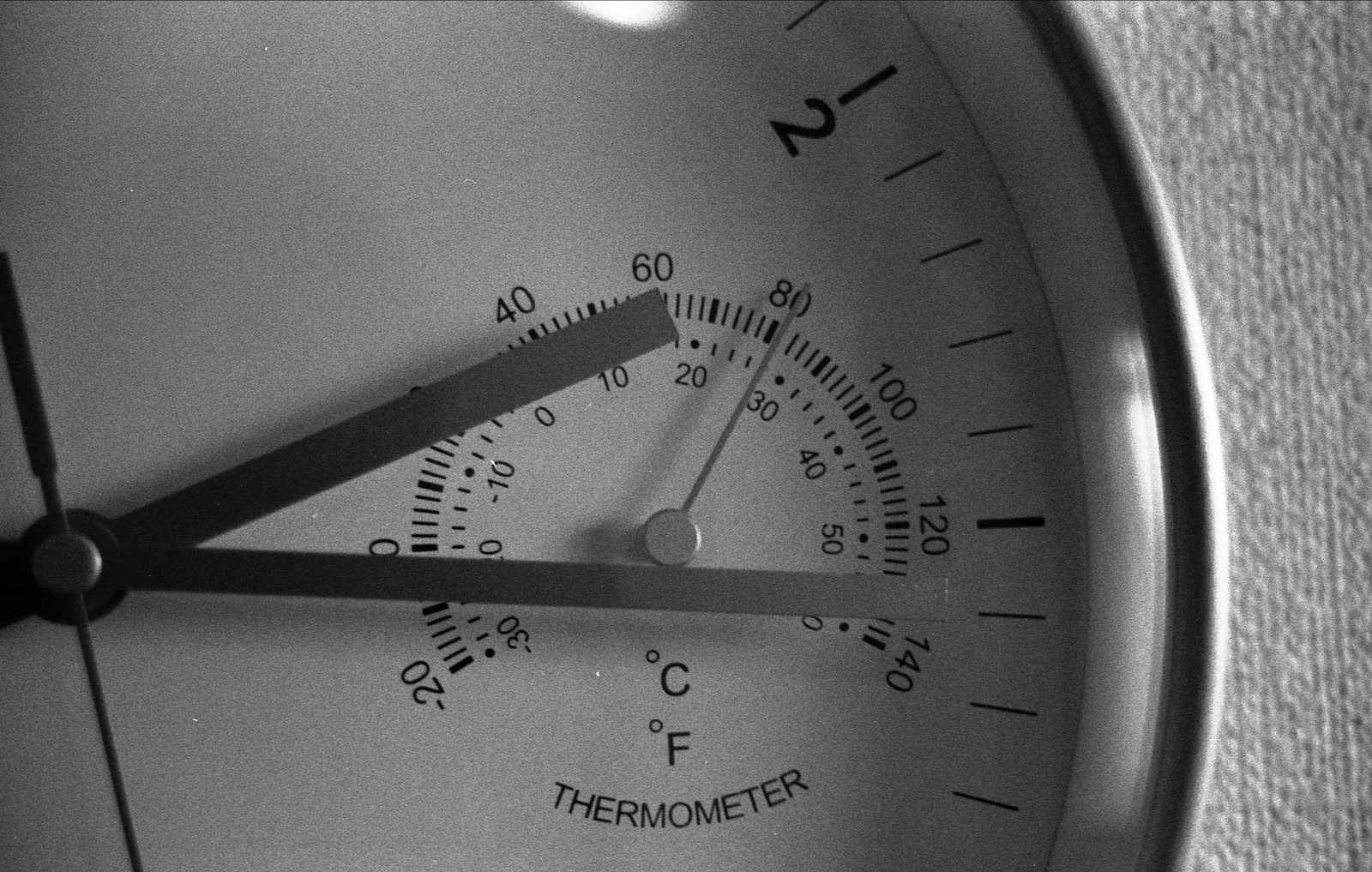

②湿度

カビの成長には高い湿度が必要です。

一般に湿度が60%以上の環境ではカビが生育しやすくなります。

また、結露や水漏れなどによって湿度が高くなるとさらにカビは生えやすくなります。

③栄養素

カビは壁紙の糊、塗料、木材、ホコリなど、建材や家庭内の汚れから栄養を得ます。

これらの素材が提供する栄養によって、カビは壁などの表面で成長します。

④温度

カビの成長に適した温度は一般に20~30℃です。

この温度範囲内ではカビの成長がさらに促進されます。

では、どのようにして壁にこの4つの条件が揃ってしまうのでしょうか。

様々な要因がありますが、特に多いのが以下の3つです。

1-1.結露

冬場や雨の日など、窓ガラスに結露が発生しているのを見たことがある方も多いでしょう。

結露は屋内と屋外の温度差によって発生し、これがカビの原因となります。

外気温が低い時期には、室内の温かい空気が冷たい窓ガラスに触れることで水滴として凝縮します。

これによって窓周辺の湿度が上がり、カビが発生しやすくなります。

また、断熱材などが入っていなくて外壁に面している壁の場合、壁自体が結露することもあります。

そうすると内部で結露が発生し、気付かないうちにカビが繁殖していたということも考えられるのです。

1-2.換気不足

部屋の構造や家具の配置によっては、空気の流れが阻害され、部屋の特定の箇所で湿度が高くなることがあります。

また、空気が循環していない場所にはホコリも溜まりやすくなります。

ホコリはカビの胞子にとって着地しやすく、繁殖しやすい環境を提供します。

家具の背後や隅など、掃除が行き届かない場所では、ホコリが蓄積し、そこからカビが発生することもあります。

そして換気が不十分な場合は、部屋全体の湿度の上昇にも繋がります。

湿度が高い場所はカビが好む環境のため、カビの成長を促進してしまうのです。

1-3.漏水

漏水は、建物の老朽化に伴う外装のひび割れや水道管の破裂などから発生し、特定の空間の湿度が急激に上昇させます。

また、漏水や水漏れの場合、壁紙の表面ではなく内側からカビが発生し、発見が遅れることもあります。

そのため、カビの発生原因としてはとても厄介です。

老朽化が進んでいる家にお住まいの方は、天井付近を定期的にチェックしてください。

■関連記事■5000件以上のカビ取り実績から判明した「最もカビやすい壁」の特徴

■関連記事■壁にカビが生える4つの原因と対策方法をカビ取りのプロが徹底解説!

壁のカビが出たら、まずはカビリスク診断

壁のカビは除去しても、住まいの湿気環境によっては再発しやすいことがあります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2.カビの放置で大惨事になるケースもある

壁に生えたカビを軽視し、「まだ大丈夫だろう」と放置してしまった結果、2週間~2ヶ月程度で部屋全体にカビが広がり、最終的には専門のカビ取り業者に依頼せざるを得なくなるケースは少なくありません。

初期段階であれば市販のカビ取り剤や普段の掃除で対処可能だったにも関わらず、放置することで壁の奥深くまでカビが浸食し、自力での解決が難しくなってしまうのです。

また、「酷くなったら業者に依頼すればいい」と思っている方も多いですが、カビの範囲が広いとそれだけ施工費用も高くなります。

そのため、業者に依頼したら想像以上に高額な費用が発生するということも考えられます。

カビは時間経過とともに徐々に範囲を広げていくので、段々と壁の内部まで侵食することがあります。

初期には壁紙表面だけの問題だったものが、ボードや断熱材の内部まで進行し、これらを交換しなければならなくなり、結果として費用が膨らむことになります。

また、壁に発生していたカビが家具や床など周りに広がることもあります。

カビの早期対策は、自力でのカビ取りにせよ、業者への依頼にせよ、非常に重要です。

範囲が狭くて自力で除去できると判断した場合は、後ほど紹介する方法で早急にカビ取りをしましょう。

そして自力での除去が困難だと思った場合はすぐにでも専門業者に相談し、被害を最低限に抑えるようにしてください。

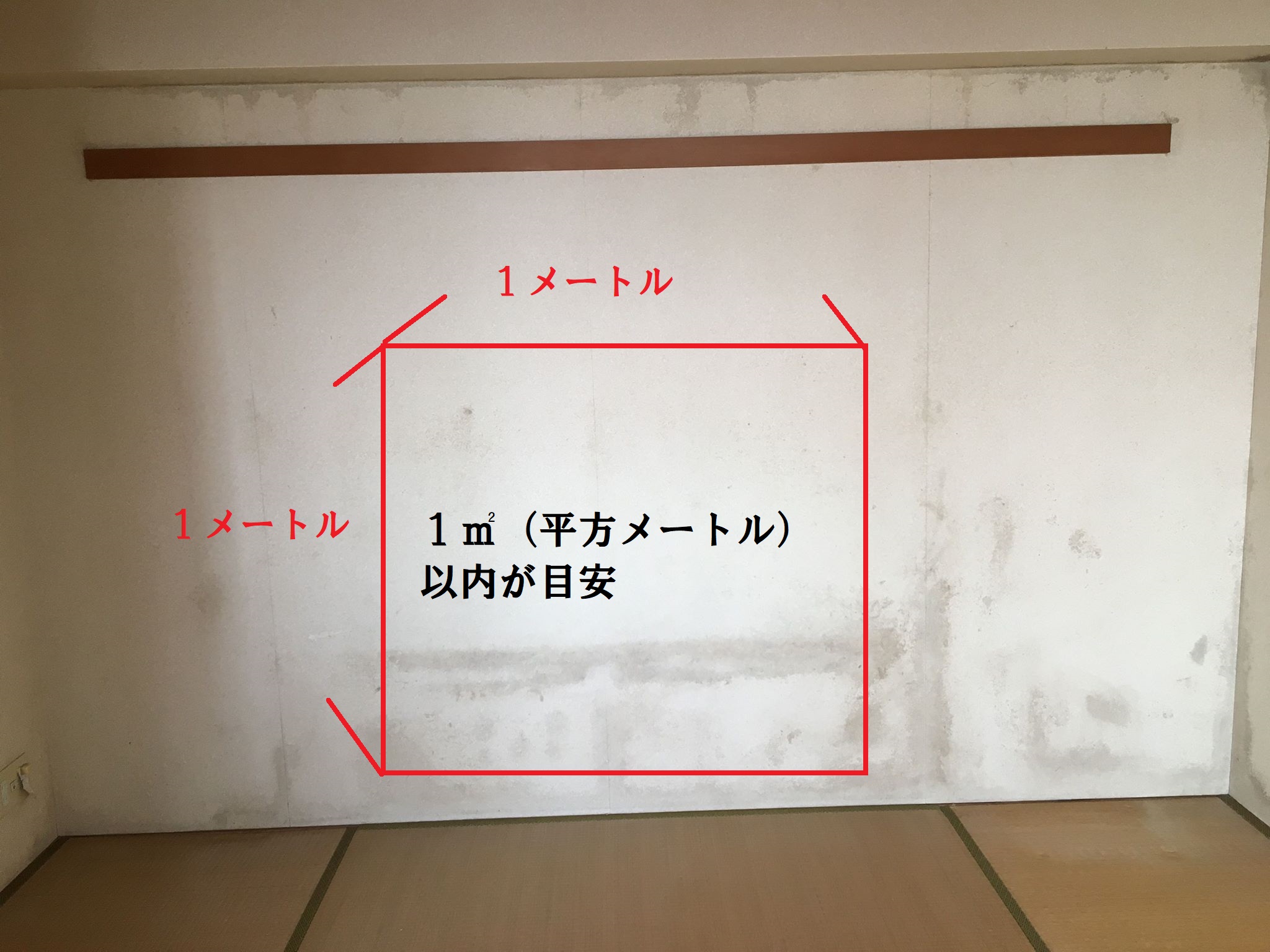

3.自力でカビ取りできる限界はどのくらい?

基本的に自力でカビ取りできる範囲は1㎡程度です。

しかし、カビペディア編集部は、自力でカビ取りできる範囲はおよそ50cm×50cmまでと考えています。

その理由は、カビの胞子は肉眼で見えないほど小さいため、目視できるカビの周辺には目に見えないレベルのカビが繁殖しているからです。

そのため、50cm²のカビが見られる場合、最低でも1m×1mの範囲のカビ取りをすることを推奨します。

特に空調を使っている部屋では、空調がカビの胞子の拡散を助けて部屋中に飛散している可能性が高いです。

目に見えるカビがある場合は速やかに対処しましょう。

■関連記事■【Q&A】プロの力を借りるべき?!カビ取り業者に依頼するか迷ったときにチェックすべきポイント

もし部屋中にカビが広がっているかどうか心配な場合、専門業者に依頼してカビの胞子が部屋中に拡散しているかどうかをチェックすることができます。

心配であれば、専門業者に相談することをお勧めします。

また、カビの生えた壁の上にペンキを塗ったり、新しい壁紙に張り替えて「除去したつもり」になってしまうのも危険です。

その詳細については以下の記事で解説しています。

■関連記事■壁紙にカビが!貼り換えたら本当に再発しない?

■関連記事■カビを塗装で隠すのは危険!被害額が3倍に跳ね上がる理由と正しい対処法

4.壁に生えたカビを自力で除去する手順

自力でカビ取りできるの判断した場合、できるだけ速やかにカビ取りを実行しましょう。

ここでは、壁に生えたカビを自力で除去する方法について解説いたします。

4-1.塩素系カビ取り剤を使用する場合は注意が必要

カビ取りと言えば、カビキラーなどの市販の塩素系カビ取り剤をイメージする方も多いでしょう。

しかしこれらのカビ取り剤を壁に使用する場合は注意が必要です。

多くのカビ取り剤には次亜塩素酸ナトリウムが含まれており、これには強い漂白効果があります。

そのため、壁紙に直接使用すると色落ちのリスクがあります。

また塩素系の成分は揮発しやすく、誤った使い方をすると呼吸器に悪影響を及ぼす可能性があります。

もし塩素系カビ取り剤でカビ取りをする場合、必ず目立たない場所で試してから作業を行い、カビ取り後にしっかりと水拭きしてカビ取り剤の成分を残さないようにしましょう。

それから塩素系カビ取り剤でカビ取りするのは、水拭きできる壁紙(クロス)だけにしてください。

水に弱い素材で使用すると、壁紙を傷める原因になります。

■関連記事■壁の黒カビを落とす方法

■関連記事■壁紙に生えたカビを除去する際に注意すべきこととは?!

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

4-2.消毒用エタノールでカビ取りするのがおススメ

もし市販のものでカビ取りをする場合には、消毒用エタノールでカビ取りすることをおススメします。

エタノールには漂白効果がないため、色落ちが心配な壁のカビ取りに適しています。

アルコール濃度が70~80%ほどのものを使うようにしてください。

このアルコール濃度が一番殺菌効果が期待できます。

ただし、カビ取り剤とは異なり、消毒用エタノールには黒カビなどによる着色汚れを落とす効果はありません。

黒カビの色素まで除去したい場合は、壁紙でも使用できるカビ取り剤を使用したり、カビ取り業者に依頼したりしましょう。

また、消毒用エタノール使用時の注意点として、可燃性があるため火元での使用は避けて換気をしっかりと行ってください。

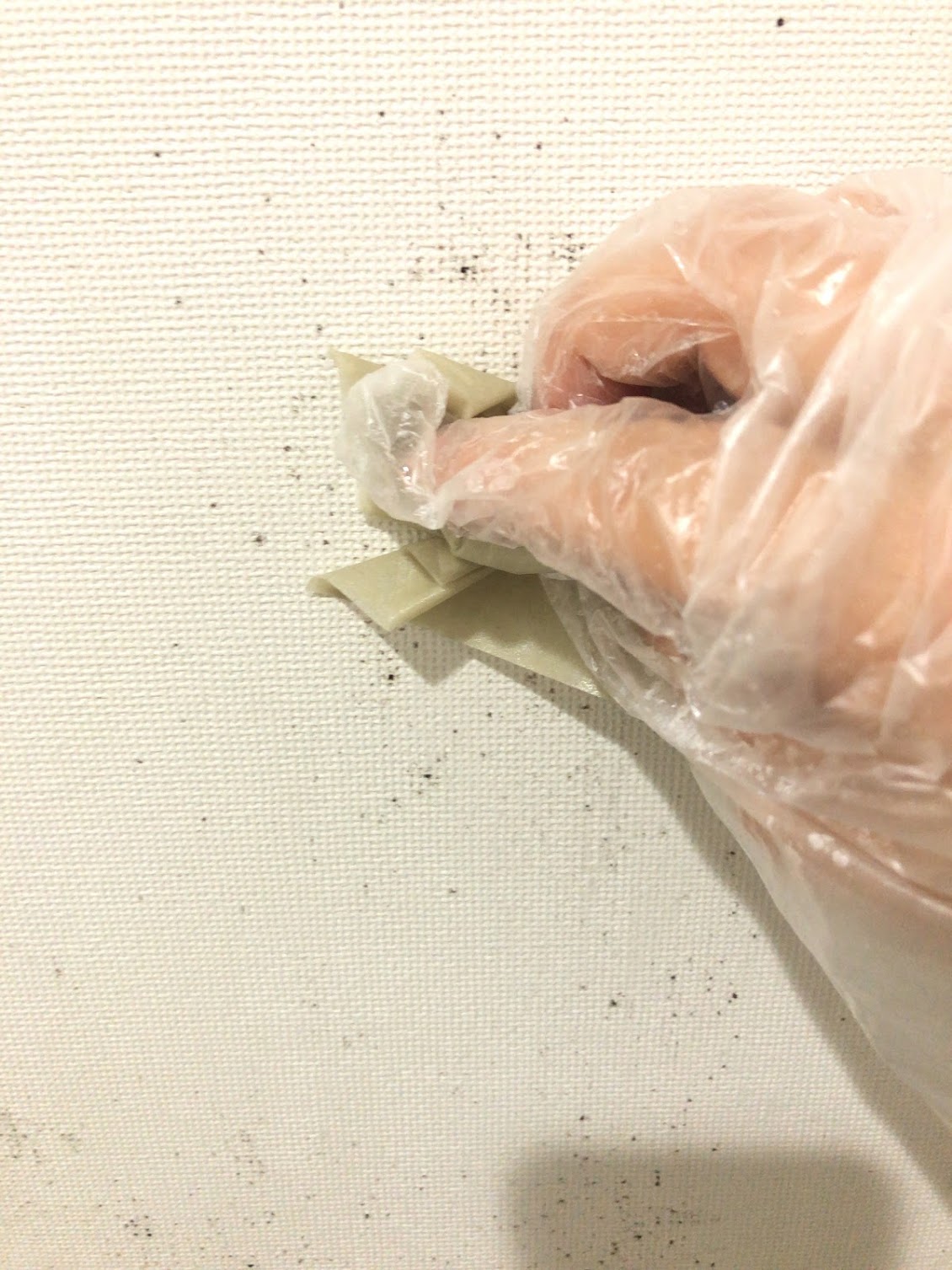

カビ取り手順

- 消毒用エタノールを吹きかけてして30分程度置く

- 雑巾で拭き取ってから乾燥させる

軽度のカビであれば、これで十分に除去できます。

一度の処置で除去できない場合は、同じ作業を2~3回繰り返してください。

消毒用アルコールだけでは凹凸の細かな部分のカビを落としきれない場合は、研磨効果のある重曹を使ってクレンザーのように落とすことも有効です。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

■関連記事■壁に生えたカビも重曹で落とせる!?重曹でカビを取る方法

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

シャボン玉石けん 重曹

出典:Amazon

4-3.壁紙に使用できる市販のカビ取り剤を使用する

消毒用アルコール以外にも、通販やホームセンターで販売されている壁紙専用のカビ取り剤を利用することができます。

これらの製品は多くがスプレータイプであり、直接カビが生えた箇所に吹きかけて使用します。

4-4.プロレベルのカビ取り剤で徹底的に除去する

市販の消毒用アルコールやカビ取り剤では効果が見られなかった場合、または専門業者の依頼に予算が足りない場合には、業者用のカビ取り剤を自身で使用するという選択肢もあります。

カビ取りマイスターキットは、プロレベルの液剤を家庭用にパッケージ化したものです。

カップや刷毛、防カビ剤もセットで入っているので、すぐにカビ取りしたいという方におすすめです。

4-5.カビ取り剤でもカビが除去できない場合

カビ取り剤を使用してもカビが完全に取れない場合、カビが壁紙の裏側にまで広がっている可能性が考えられます。

その場合、壁紙を剥がさないとカビ取りできない為、自力で除去するのは難しいでしょう。

また、そのまま放置していると裏でカビ増殖し、被害が広がる可能性があります。

被害が拡大すると、壁紙の下のボードやベニヤ、コンクリートにも浸透し、さらに深刻な状況となります。

何度カビ取りしても再発を繰り返している場合は、このように裏側でカビが繁殖しているケースが考えられるので、すぐに専門業者に相談してみましょう。

5.壁のカビを再発を防ぐための対策

もう二度と壁のカビを再発させたくない場合、これから紹介するカビ対策を実行するようにしましょう。

これらの対策は、カビの成長を抑制し、健康的な居住環境を維持するために役立ちます。

- 湿度管理

- 通気と換気の改善

- 清潔な環境を保つ

- 結露の防止

- カビの初期発見と対処

- 空気清浄機の導入

5-1.湿度管理

湿度が高い時は除湿機やエアコンを活用して、湿度を適切に管理してください。

できればカビの動きが抑制される湿度60%以下に保つことをおススメします。

また、エアコンや除湿機はフィルターなどにカビが発生することもあるため、定期的に掃除しましょう。

5-2.通気と換気の改善

定期的に窓を開けて空気を入れ替えることで、湿度が溜まりにくくなります。

お風呂上がりや料理中など、湿度が上がりやすい時には積極的に換気を行いましょう。

5-3.清潔な環境を保つ

カビはホコリなどの汚れがある場所で繁殖しやすいため、掃除は非常に大事です。

掃除機やフローリングワイパーなどを使って、こまめに取り除くようにしましょう。

また、壁面や家具の背後などは空気の循環が悪いため、特にホコリが溜まりやすくなっています。

これらの場所の掃除は大変ですが、月に1回程度でも家具を動かして、埃を取り除き、カビの栄養源を減らすようにしてください。

5-4.結露の防止

冬場は窓ガラスに結露が発生しやすくなり、それを放置することでカビの発生原因になります。

断熱性の高い窓に変えたり、結露防止グッズを活用したりして、結露の発生を防ぎましょう。

■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

5-5.カビの初期発見と対処

カビは初期段階で発見し、すぐに対処することが再発防止につながります。

小さなカビの発生を見つけたら、速やかに専用のカビ取り剤で清掃しましょう。

5-6.空気清浄機の導入

空気清浄機を使用することで、室内の空気をきれいに保ち、カビの胞子を減らすことができます。

ホコリなども溜まりにくくなるため、部屋を清潔に保つことも可能です。

6.カビを除去しても再発してしまった場合

今回紹介した方法でカビ取りしても再発を繰り返す場合、壁紙の裏や目に見えない部分でカビが大量に発生している可能性があります。

そのような場合は、カビ取りの専門家に依頼し、菌数検査やカウンセリングを受けることをお勧めします。

- 健康被害のリスク

- 壁の一部に留まらず部屋中にカビが大量発生

などが起こる前に、対処することが重要です。

無料相談を行っているカビ取り業者もあるので、まずは軽い気持ちで問い合わせしてみましょう。

7.まとめ

今回は壁に発生したカビを自力で除去する方法について解説しました。

カビ取りする際は、できるだけ壁紙に適さない市販のカビ取り剤の使用を避け、消毒用エタノールやプロレベルのカビ取り剤を活用するようにしましょう。

自力での対策が困難な場合や、再発を防ぐためには、専門家によるカウンセリングや菌数検査を受けることも有効です。

そして壁のカビの発生を防ぐために、しっかりとカビ対策をしましょう。

- 湿度管理

- 通気と換気の改善

- 清潔な環境を保つ

- 結露の防止

- カビの初期発見と対処

- 空気清浄機の導入

カビは見た目の問題だけでなく、健康への影響も考慮する必要があります。

適切な対策と日常の湿度管理を行い、快適な室内環境を保つようにしてください。

コメント