木の温もりを感じられる家は魅力的ですが、実はカビが発生しやすいという一面もあります。

木材は調湿性が高く、湿度の影響を受けやすいため、結露や漏水、換気不足などの影響でカビが繁殖しやすい環境になってしまうのです。

カビを放置すると、建材を劣化させて住宅の価値を下げてしまったり、アレルギーや呼吸器系への健康被害を引き起こしたりする恐れもあります。

特に免疫力の低い子どもや高齢者がいる家庭は要注意。

小さなシミ程度でも油断せず、早めに対処をするようにしましょう。

この記事では、木の家に生えたカビの危険性や自分でできる除去方法、そして再発を防ぐための予防策までを詳しく解説します。

お気に入りの木の家を快適に保つために、ぜひ参考にしてください。

| この記事でわかること |

| ・木材に発生したカビの除去方法 ・木造住宅にカビが発生する原因 ・木造住宅のカビを防ぐための対策 |

目次

1.住宅にカビ発生!放置してはいけない理由

住宅内でのカビの発生は、ただの美観の問題にとどまらず、健康上のリスクや家自体の損傷という深刻な影響をもたらすため、放置することは非常に危険です。

ここでは、カビを放置してはいけない理由を詳しく解説します。

1-1.健康被害の発生

カビが繁殖すると、その胞子が空気中に放出され、呼吸することで人体に取り込まれます。

これがアレルギーや喘息などの呼吸器疾患を悪化させる原因となり得ます。

特に小さな子供や免疫力が低下している人、既に呼吸器やアレルギー関連の疾患を持っている人にとって、カビの胞子は健康に直接的な害を及ぼす可能性があります。

そのため、健康を守るためにもカビは早期に対策を講じる必要があります。

1-2.広範囲に拡散

カビは非常に高い繁殖力を持っており、一度発生すると素早く広がる性質があります。

カビは湿度の高い場所を好むため、浴室やキッチン、地下室などの湿った環境では急速に増殖します。

場合によっては壁内部や床下など見えないところにも広がってしまうかもしれません。

このように広範囲に拡散すると、除去が困難になり、さらなる健康被害や物理的な被害を引き起こすリスクが増大します。

1-3.建物への損傷

カビはその生育過程で建材を分解する酵素を分泌します。

これにより木材や壁紙などの建材が徐々に劣化し、構造的な強度を失ってしまいます。

特に木造住宅では、カビによる木材の腐朽が進行すると、修復が困難な重大なダメージにつながることがあります。

カビが見つかったら建物の長期的な安全性を確保するためにも、速やかな処置が必要です。

1-4.住宅の価値の低下

カビの発生は、住宅の市場価値にも悪影響を及ぼします。

カビが発生した住宅は、潜在的な購入者や賃貸希望者にとって魅力的ではなくなります。

そうなると、物件の売却や新たな賃貸契約に際して価格の下落や交渉の不利が生じる可能性が高くなります。

このように、カビは住宅の経済的価値を直接的に損なうため、発見次第、迅速に対応することが求められます。

まずは「住まい全体のカビリスク」も把握しておこう

木の家のカビは、見えている場所を除去しても、湿度や換気、結露・漏水の起きやすさなど住まいの条件が重なると別の場所でも発生しやすくなります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと、日常の予防ポイントが整理しやすくなります。

2.木の家のカビ取り方法

結論からお伝えすると、広範囲にカビが広がっている場合や、繰り返し発生している状況では、専門の業者に相談するようにしましょう。

まず、一般的な塩素系カビ取り剤は流水で洗い流せる表面のカビ除去には適していますが、木の天井や床など、木材には向いていません。

また、カビが広範囲に渡っている場合は、木の繊維の奥深くまで菌糸を伸ばして増えていることが多く、表面だけの処理では根本的な除去が困難になりやすいです。

無理にカビ取りしても再発してしまったり、場合によっては木材を傷めることになってしまったりする恐れがあるため、自力で対処が難しいと感じたらカビ取り業者に相談しましょう。

■関連記事■【2026年版】プロが厳選したおすすめカビ取り業者5選|費用相場・選び方も徹底解説

もしカビが数センチ程度の小規模で、表面に白カビがふわっと生えているような場合は、以下の方法で除去できる可能性があります。

2-1.消毒用エタノールで除去する

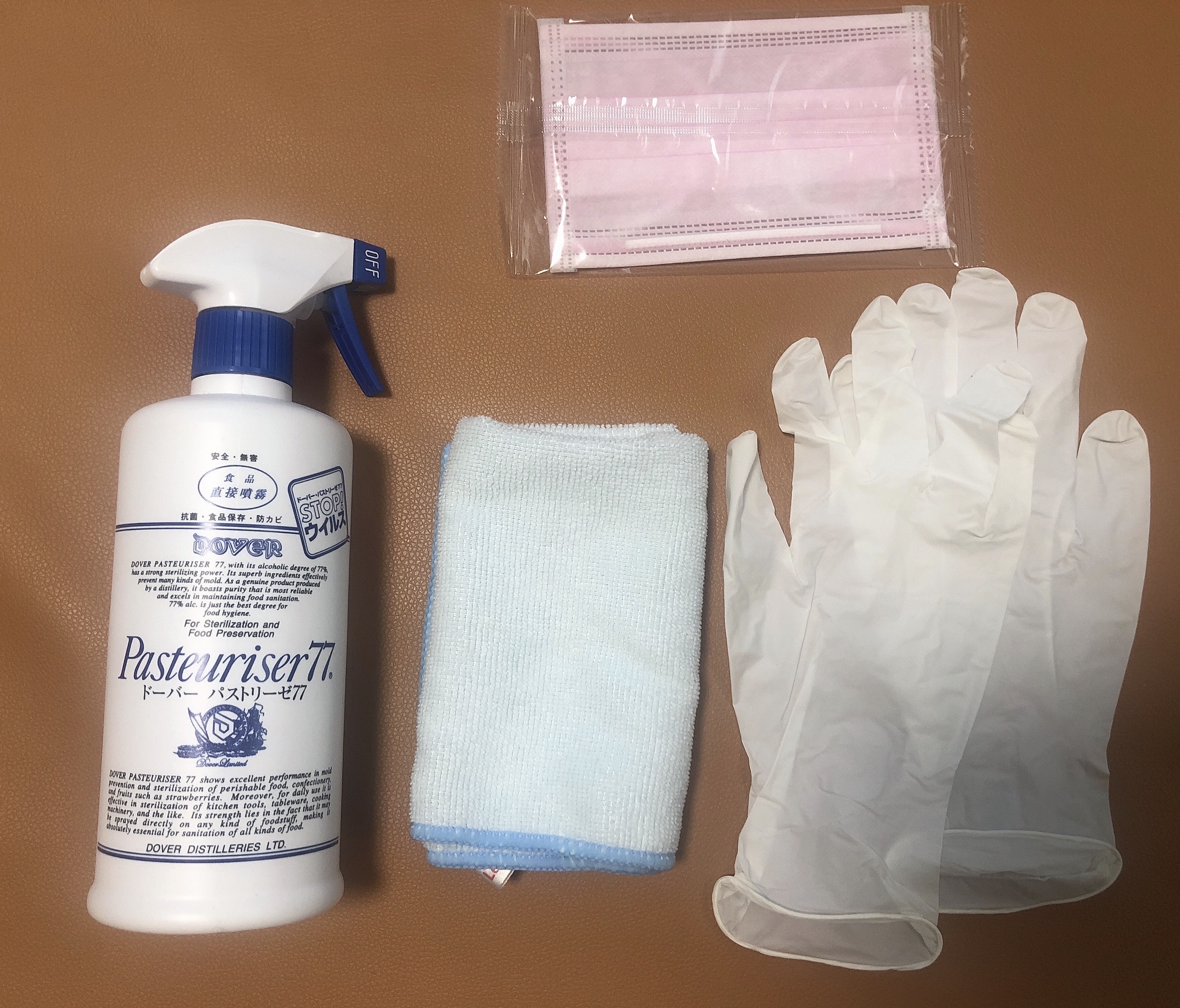

消毒用エタノールを使用したカビ取り方法から紹介します。

消毒用エタノールは70~80%の濃度を選ぶようにしましょう。

使用するもの

- 消毒用エタノール

- 雑巾2枚

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意点

- 作業する時はしっかりと換気してください。

- 消毒用エタノールは火気の近くでは使用しないでください。

カビ取り手順

- 消毒用エタノールを雑巾吹きかけ、その雑巾を使ってカビの発生箇所に塗布します。

- 5分ほど時間を置いて、別の雑巾で乾拭きしていきます。

- しっかりと乾燥させて終了です。

2-2.酸素系漂白剤と紙やすりで除去する

消毒用エタノールではカビを取り除けなかった場合、液体の酸素系漂白剤と紙やすりを使用してカビ取りしてみてください。

ただし、この方法は漂白剤を使用するため木の繊維を破壊しザラザラとした触感になったり変色してしまう恐れがあります。

また、紙やすりを使用してカビを削り取るため、周囲と違った見た目になってしまう可能性もあります。

用意するもの

- 液体の酸素系漂白剤

- 紙やすり

- 雑巾2枚

- マスク

- ゴム手袋

花王 ワイドハイター EXパワー

出典:Amazon

注意点

- 変色や脱色のリスクがあるため、目立たない場所でテストしてから使用してください。

- 作業する時はしっかりと換気してください。

- 紙やすりを使用するときは、周囲に新聞紙を敷くなどして後片付けを容易にしましょう。

カビ取り手順

- 酸素系漂白剤を雑巾に含ませ、カビが生えている箇所を拭いてしばらく放置します。

- 濡れた雑巾で酸素系漂白剤を拭き取ります。

- 拭いた箇所が乾いた後、紙やすりで軽く削り、カビを物理的に除去しましょう。

■関連記事■木製品のカビを除去する方法

■関連記事■木製のまな板に生えたカビを取る方法

2-3.木材用のカビ取り剤で除去する

最近は木材用のカビ取り剤も販売されているので、そちらを活用するのもおススメです。

木材用のカビ取り剤は、特に木の家や家具に生えたカビを効果的に除去するために開発された製品です。

これらのカビ取り剤は多くの場合、スプレータイプなので簡単に使用できます。

使用する際は、カビが生えている木材表面に直接スプレーし、製品の指示に従って一定時間放置します。

放置時間は製品によって異なるため、パッケージの指示をよく読んでください。

純閃堂 カビ取り侍 液スプレー 木材 畳用

出典:Amazon

2-4.プロレベルのカビ取り剤で除去する

業者に依頼すると費用が高くなってしまうため、なんとか自宅でもプロレベルのカビ取りをしたいと思っている方におススメしたいのがカビ取りマイスターキットです。

このキットは、業者が実際に使用しているカビ取り剤を自宅用に改良したもので、カビ取り剤だけでなく刷毛やカップなどもセットになっています。

そのため、届いた日からすぐにプロレベルのカビ取り作業を行うことができます。

また、防カビ剤もキットの中に含まれているため、カビの除去だけでなく、カビの再発を予防することも可能です。

3.木の家にカビが生える原因とは?

木の家にカビが生える原因は多岐にわたりますが、主に以下のような環境的、構造的要因が関与しています。

3-1.木材の調湿性

木材は自然な調湿材として機能し、周囲の湿度に応じて水分を吸収または放出します。

この特性により、木の家では夏場でも室内の湿度が60%を超えることが少なく、比較的快適な環境が保たれます。

冬場には、空気が乾燥すると木材が蓄えていた水分を放出し、室内の湿度バランスを保ちます。

しかし、室内が高湿度の環境が続いたり、化学材料が多用されている場合、その調湿機能が十分に働かないことがあります。

そうなると、水分を含んだ状態が続き、カビが発生してしまうことがあるのです。

また、無垢材は以下のような特性があるため、特に注意が必要です。

【無垢の木の特性】

無垢の木は断熱性が高く、肌触りが良いなどの利点を持ちます。

これにより、触感が良く、心地よい室内環境を作り出します。

また、木材は吸音性にも優れており、居住空間をより快適なものにします。

しかし、無垢の木は工業的に加工された建材に比べて柔らかく、傷がつきやすいという特性も持ちます。

さらに、湿度が高い環境下では、水分を吸収しやすく、これがカビの発生や木材の腐朽を促進する原因となり得ます。

3-2.高湿度の環境

木材はその自然な特性から湿気を吸収しやすいため、継続的に高湿度の環境にさらされると、水分を放出できず、木材が保持する水分量が増加してしまいます。

これがカビの繁殖に理想的な条件を作り出すことになります。

室内の湿度が高くなる主な原因には、適切な換気が行われていないことや、濡れた洗濯物の室内干し、長時間の料理やお風呂の使用による蒸気の発生などがあります。

これらの活動によって生じる余分な水蒸気が室内に留まり、特に断熱が不十分な木の家では、壁内や天井に湿気が蓄積しやすくなるでしょう。

3-3.漏水や結露

結露は室内の温度差が原因で発生します。

例えば寒い時期だと、北側の部屋、押し入れ、タンスの裏、トイレ、壁、床下、屋根裏などの冷たい場所の表面に、暖房によって暖められた空気が触れることで結露が生じることがあります。

この結露による水分は、木材に直接影響を及ぼし、カビの成長に最適な環境を提供します。

また、結露は建物の隠れた部分で発生することもあるため、長期間被害に気付かず、知らないうちに木材の腐朽や構造的な劣化を引き起こしていることもあります。

窓やアルミサッシの枠に結露が発生した場合は、その水分が隣接する木枠に移行しカビが発生することもあるため、これらの部分の適切な防水処理や定期的なメンテナンスが必要です。

浴室の入口や脱衣所など、水分が多く発生する場所では、木枠に防水塗装を施したり、使用後のバスマットを乾燥させるなどして、カビの発生を防ぎましょう。

■関連記事■カビに影響を与える結露の上手な防ぎ方

■関連記事■壁が結露する時の対処方法

3-4. 換気不足と日当たり不足

換気不足の状態では、家の内部のジメジメした空気が外の新鮮な空気と交換されず、湿気が室内に蓄積します。

特にキッチンや浴室など、水蒸気が多く発生する場所での換気が不十分だと、湿度が急激に上昇し、これがカビの繁殖に直結します。

一方、日当たりが不足していると、自然光による乾燥作用が得られず、湿った環境が長時間続くことになります。

また、日光に含まれている紫外線によるカビの殺菌作用も期待できません。

こうしてカビが発生しやすい条件が揃ってしまい、繁殖が進んでしまうのです。

4.木の家にカビが生えないようにするためには?

カビが発生するのは以下の4つの条件が揃っている環境です。

- 水分・湿度

- 温度

- 栄養源

- 酸素

そのため、どれか1つでも欠けさせて、発生条件が揃わないようする必要があります。

4-1.部屋の除湿

カビが繁殖する主要な要因の一つは高湿度です。

室内の湿度が60%を超えると、カビは活発に成長を始めるため、湿度を60%以下の保つようにしましょう。

除湿を効果的に行う方法として、除湿機の利用が一般的です。

特にジメジメした季節や、自然の換気だけでは湿度を下げられない日には、除湿機が室内環境を快適に保つのに役立ちます。

また、エアコンのドライ機能を使うことも、湿度をコントロールするのに有効です。

晴れた日には窓を開けて積極的に換気を行い、室内に溜まった湿気を外に逃がすことも、湿度管理には欠かせません。

このようにして湿度を適切に管理することで、カビの生育環境を大幅に削減することができます。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

4-2.こまめな清掃

カビの栄養源となるホコリや皮膚のフケ、食べ物のかすなどは、日常生活の中で自然と発生し、家のあらゆる場所に蓄積します。

木の家では、木材自体がカビの栄養源になり得るため、定期的な清掃はカビ予防において非常に重要です。

このような有機物を物理的に取り除くことは、カビが成長するための環境を効果的に制限する最も直接的な方法です。

清掃時には、床や壁、家具の表面をこまめに掃除することが推奨されます。

特にカーペットやマットはホコリが蓄積しやすいため、定期的に掃除機で吸い取ることが重要です。

木の家では、木材の表面は基本的に乾拭きで掃除を行い、湿気を防ぎます。

ただし、落ちにくい汚れがある場合は、家庭用洗剤を水で薄めて浸したぞうきんで拭き、その後はしっかりと乾拭きをしてください。

さらに、汚れが特にひどい場合は、クリーナーワックスを使用することで汚れを効果的に取り除くことができます。

ワックスは木材の保護層としても機能し、汚れの再付着を防ぎます。

無垢の木材には、蜜蝋ワックスや植物系オイルワックスなどの自然素材で作られた浸透性のある製品を使用することが望ましいです。

これにより、木材を自然な状態で保護しながら、カビの成長を抑制する環境を維持することができます。

4-3.空気清浄機の活用

空気清浄機は、カビの胞子や他のアレルゲン、そして空中のホコリを効率的に除去することができます。

これにより、カビが成長するための環境を制限すると同時に、室内の空気品質を改善することが可能です。

空気清浄機を使用する際には、定期的にフィルターを清掃または交換し、常に最適な状態で運転することが重要です。

また、空気清浄機を部屋の中央に置くか、人が頻繁に使用するエリアに設置することで、空気の循環が促進され、より効果的に空気を清浄することができます。

空気清浄機の使用は、特にアレルギーのある人にとって、快適で健康的な室内環境を提供する一助となるでしょう。

4-4.家具の配置や不用品の処分

家具の配置や不用品の整理は、空気の流れを改善し、湿気が部屋に滞るのを防ぐために重要です。

家具を壁から少し離して配置することで、背後の空気の流れがスムーズになり、湿気が壁にこもるのを防ぎます。

また、部屋に物が多すぎると、空気の流れが悪くなり、カビが発生しやすい環境が生まれます。

そのため、不用品を定期的に処分することで、部屋の空間が開放され、空気の循環を促すことができるでしょう。

特に湿気がこもりやすいクローゼットや押入れ、地下室など、換気の少ない場所に保管されている物の見直しは重点的に行ってください。

■関連記事■モノが多い部屋はカビが危険!原因から対策までプロが徹底解説

4-5.木材の保護とメンテナンス

木材の保護とメンテナンスは木の家におけるカビ予防に不可欠です。

木は自然素材であり、適切な保護がなければ湿気を吸収しやすく、それがカビの成長を促します。

木材を保護するためには、定期的に防カビ剤を含むオイルやワックスを塗布することが効果的です。

これらの製品は木材に浸透し、水分の吸収を防ぎつつ、木の自然な美しさを保持します。

そして木材のメンテナンスには、定期的な点検が必要です。

特に外壁、床、窓枠などの露出した木材は、ひび割れや剥がれがある場合、すぐに修復を行いましょう。

これにより、外部からの水分侵入を防ぎ、内部の湿気が木材に影響を与えるのを防ぐことが可能です。

5.再発を繰り返す場合にはプロにご相談を

一般的なカビ取り剤を木の家で使用すると脱色・変色のリスクがあるため、自宅でできるカビ取りには限界があります。

そのため、自力でカビ取りしてもカビが残ってしまい、再発するケースは少なくありません。

また、小さいお子様やペットがいる家庭では、塩素系カビ取り剤のように危険な成分が含まれているものの使用にためらいを感じることもあるでしょう。

しかし、専門のカビ取り業者であれば、再発率を極限まで抑えて、小さなお子様やペットにも安全なカビ取り剤を用いてカビ取りすることが可能です。

自分でのカビ取りにトライしたものの、うまくいかなかった場合や、木材がカビによって既に損傷している場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。

6.まとめ

木の家はその自然な素材が持つ湿度調整機能により多くのメリットを提供します。

しかし、木材が適切に湿気を放出できない場合、カビの発生につながることもあります。

以下は、木の家におけるカビ対策の要点です。

湿度管理

木の家の美しさと健康を保持するためには、湿度を適切に管理することが不可欠です。

湿度が高くなりすぎないように、定期的な換気や除湿機の使用が効果的です。

適切な清掃と消毒

初期段階のカビであれば、消毒用エタノールを使ってカビを取り除くことができます。

また、より頑固なカビには、酸素系漂白剤や木材用のカビ取り剤が有効です。

専門業者の利用

カビが広範囲にわたっている場合や再発を繰り返す場合は、カビ取り業者に相談することが賢明です。

プロの業者は、家を傷めることなく安全な方法でカビを除去し、再発防止策を講じることができます。

木の家は適切に管理すれば、長期間にわたってその魅力を保ち続けることが可能です。

カビの問題に早期に対処し、定期的なメンテナンスを行うことで、健康的かつ快適な住環境を目指してください。

<参考文献>

- 「木の家リフォーム」プロジェクト『木の家リフォームを勉強する本』2011年、農山漁村文化協会

- 小林伸吾『木の家をつくりたい』2010年、日本建築出版社

コメント