【お悩み】

北側の部屋の壁に、よく結露が発生します。

何度拭き取っても、しばらくするとまたびっしりと水滴がついてしまい、カビが生えてしまうのではないかと不安です。

結露を防ぐ方法がありましたら教えてください。

寒い季節になると、朝起きた時に窓ガラスがびっしょりと濡れている……そんな結露にお困りの方も多いのではないでしょうか。

一見、ただの水滴と思いがちですが、そのまま放置していると湿気が溜まり、窓周りや壁紙、サッシなどにカビが発生する原因にもなります。カビは見た目の悪さだけでなく、健康にも影響を及ぼすため、早めに対策することが重要です。

そこで今回は、壁に生えてしまったカビの適切な取り方と、日々の生活でできる結露予防のポイント7選をわかりやすくご紹介します。

毎日の快適な暮らしのためにも、ぜひ今日から試してみてください。

| この記事で分かること |

| ・結露が発生する原因 ・結露を放置するリスク ・壁に発生したカビの取り方 ・結露を予防するポイント |

目次

自宅の結露を放置するとカビが大量発生!?

窓ガラスに水滴が!結露の原因とは?

寒い日の朝、窓ガラスにびっしりついた結露に驚いたこと、ありませんか?窓ガラスやサッシがずぶ濡れになってしまい、カーテンもじめじめ。結露が起こると窓を中心にお部屋全体が湿ってしまい、困ってしまいますよね。

結露はお部屋の空気中に存在する水蒸気が、窓際で冷却されることによって水に変化したものです。外気と室内の気温差が高いと発生しやすくなります。

内部結露と外部結露

また、結露には大きくわけて「内部結露」と「表面結露」の2つがあります。

壁や床など住居内の表面に発生する見える結露のことを表面結露といい、建物を構成している材料の内部で発生する結露のことを内部結露といいます。どちらの結露も、換気や除湿で湿気を取り除くことが重要ですが、内部結露は住んでいる人の目に見えない場合が多く、建物の腐敗が進んで気が付く場合も多くあります。

結露のせいでカビ発生?カビの生育条件

カビは私たちの身近に存在する微生物です。カビが生育するためには水が不可欠で、水分が多い場所ほどカビが増えやすくなります。また、一般的にカビは気温25度~35度ほどの温かい空間を好みます。

肌寒い日、室内は暖房をつけて温かく、外の気温は低い状態だと、結露が起こりやすくなってしまいます。結露により湿度が上がると、湿度・温度両方がカビの好みとなり、カビにとって居心地のよい部屋になってしまうわけです。

結露が続くなら、まずはカビリスク診断

結露は水分が残りやすく、ホコリや汚れもたまりやすいため、カビの原因になりやすいです。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

結露の放置は危険!窓や窓際にカビ

結露を放置するとどうなる?

水回りのカビ対策は念入りに行っている方でも、窓の掃除や結露対策は、見落としてしまうことは少なくありません。結露は水滴ですので、湿気となります。これが乾燥せず長時間付着することでカビの原因となります。

つまり、結露を放置すると窓周辺にカビが発生してしまいます。特に、水滴が垂れて窓のパッキン部分に黒カビが生えやすくなります。パッキン部分に生えた黒カビは色素が沈着すると除去するのがとても大変です。

ですので、カビが生える前に結露が発生した段階で早めに拭きとる等の対策が必要となります。

窓やサッシにカビ!住居へのダメージ

結露により、窓際の壁紙や窓のパッキン、カーテンなどにカビがこびりつくと、シミや変色の原因になりかねません。賃貸の場合は転居の際に余分な工事費が発生する恐れがあります。持ち家の場合も、長く住み続けるうえで住居をきれいに保つことは大事なことです。

■関連記事■窓・サッシのカビ取り完全ガイド|重曹・エタノール活用から結露対策・再発防止までプロが解説

■関連記事■カーテンのカビを放置すると危険!?正しいカビ取り方法と防カビ対策を解説

結露によって壁にカビが生えてしまったら

結露により、カビが窓際や壁、天井などにカビが発生した場合にはいくつかのカビ取り方法があります。

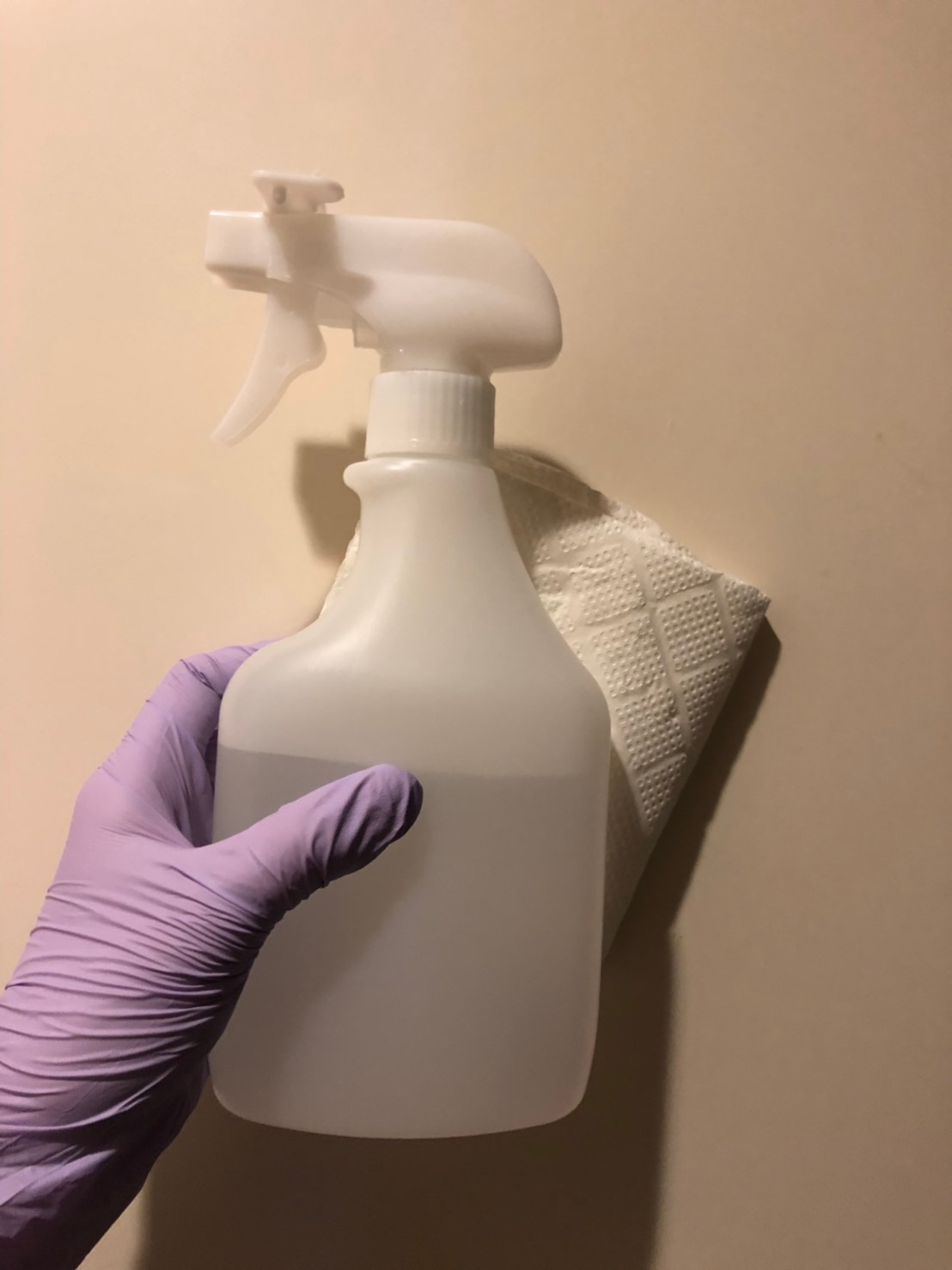

1:消毒用アルコールを吹きかける

殺菌効果の高い70~80%濃度の消毒用アルコールを壁のカビに吹きかけて5分ほど置き、乾いた布巾で拭きとります。黒カビなどの色素は漂白できませんが、表面に生えた軽度のカビであれば落とすことができます。ただし壁紙の素材によっては変色するものもあるので、素材をよく調べてから使うようにしましょう。不安な場合には目立たない端の部分で使って、色落ちが無いか試してみましょう。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

2:重曹で落とす

重曹の研磨効果を使って、表面のカビを落とす方法です。布巾を水で濡らし固く絞ったら、重曹を付けてカビの気になる部分をぬぐって落とします。

その後、乾拭きをしてよく乾燥させます。

また、重曹5gを100ccのお湯に溶かして重曹水を作り、その重曹水を布巾に浸透させて壁を拭きあげるという方法もあります。いずれにしても、表面の軽度のカビを落とすのには有効ですが、例えば塗装の下にまでカビが発生している場合には一時的な除去効果しかありません。

(塗装の下にまでカビが浸食している場合には、塗装を剥いでカビ除去作業をする必要があります。何度も塗装のカビが再発する場合などに活用する方法です)

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

塩素系漂白剤も効果はあるが...

結露が原因で壁にカビが生えてしまった場合、市販のカビ取り剤で落とすことも可能ですが、塩素系漂白剤は水酸化ナトリウムが含まれているため、風呂やキッチンなど流水でしっかりと洗い流せる場所の方が適しています。

もしも、どうしても壁に使用する場合には、範囲の狭いカビに使用し、カビ取り剤は何度も布巾などで拭きとって残らないように注意しましょう。

ハーツクリーンで取り扱っている「カビ取りマイスターキット」は、実際にカビ取り業者が使用しているプロの薬剤でかつ安全性が高いため、自宅の壁や床などのカビ取り掃除にもおすすめです。

カビ取り剤と、防カビ剤がセットですのでカビ取り施工をした後に防カビコーティングすることができます。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

結露によるカビが大きく広がってしまったら

大きく広がり、自力でのカビ取りが厳しい場合には、カビ取り業者へ早めにご相談されることをおすすめします。そのまま放置すると1~2週間でも、カビがさらに広がる恐れがあり、クロスやフローリングの貼り換えやなどフォームが必要になります。

防カビ加工を行う、カビ取り&カビ再発予防のリフォームサービスもありますのでお気軽にお問い合わせください。

カビをよせつけない結露対策

結露対策の基本は湿度管理

結露を予防するためには、水蒸気の元となる水分を室内に溜め込まないことが重要です。そこで、室内の湿度に気を配る必要があります。

壁際に湿度計を設置するのは1つの手です。また、日頃から室内の温度・湿度に気を配ることに加えて、窓のお手入れを行うことも大切です・

窓のない部屋や換気扇のない場所では、除湿機を活用するのもおすすめです。クローゼットや靴箱とか密室になる場所には、除湿剤を設置し、こまめに取り換えることで湿度を管理しましょう。

窓を開けて換気

1日最低1回は、すべての部屋の窓を開けて換気しましょう。

換気というと、1つの窓だけを開ける人がいますが2か所以上は必ず開けて「通気」するようにしてください。

換気システムが充実している家でも、換気扇に任せきりにするのは危険。1回10分ほど窓を開けておくだけで、温度と湿度を適度に下げてくれます。起床の際や、外出からの帰宅時など、いつもの行動に組み込んで実践するのがおすすめです。

スクイージーで結露掃除

窓が結露で濡れてしまったら、スクイージーで水気を取り除きましょう。用意するものはスクイージーと乾いた雑巾。窓の上から下にスクイージーをあてて、こぼれた水を雑巾でキャッチします。窓全体にまんべんなくかけていきましょう。最後に窓枠とサッシの部分を乾拭きすればOKです。

網戸そうじも定期的に

網戸も結露の影響を受けてカビが発生するスポットの1つです。重曹水や消毒用アルコールを用いてこまめに雑巾で拭きあげ、カビの栄養源となるホコリを除去しましょう。

網戸そうじ専用のスポンジなどもありますので、活用するのもおすすめです。

お風呂にお湯をはりっぱなしにしない、蓋をする

結露の原因として、家の中の湿度を上げないようにすることもポイントです。その中で、もっとも注意したいのはお風呂の使い方です。

家族の入浴時間がバラバラのご家の場合、長時間にわたってお湯をはったままの状態にしていませんか?お風呂はいわば、大型の加湿器のようなもの。お湯を溜めておくと、室内の水蒸気をどんどん増やしてしまいます。スペースが限られているマンションや、気密性の高い住居の場合、浴室で発生した水蒸気が窓際に流れてしまう恐れがあります。

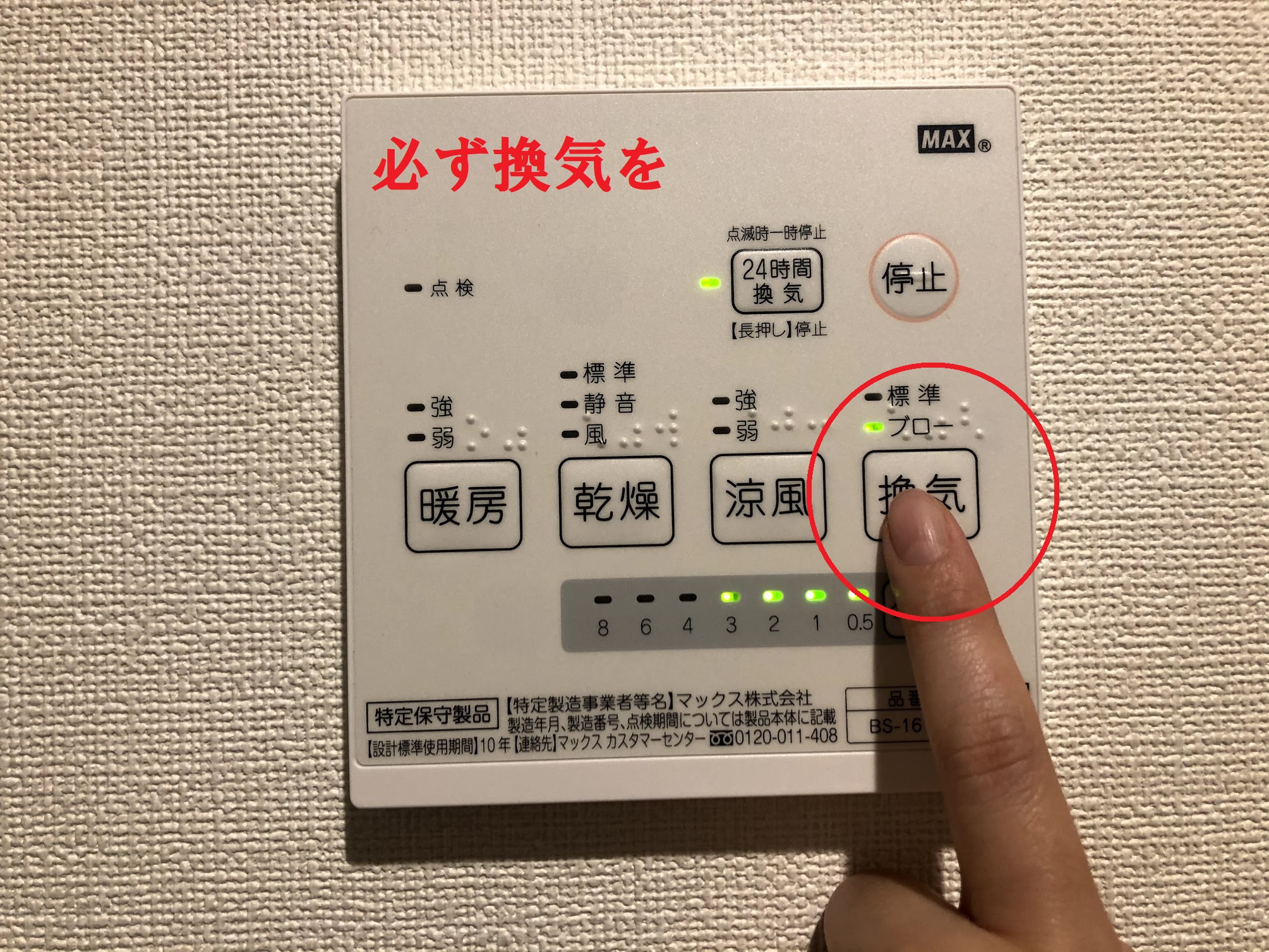

どうしてもお湯をはったまま残しておきたい場合は、しっかり蓋をして、浴室と脱衣所の扉は閉めておきましょう。ただし、この方法でもお風呂周りはジメジメした状態になってしまいます。子どもが夕方ごろに入浴し、パパが深夜に入浴するといったご家庭の場合は、いったんお湯を抜くのが最適ですがお湯が勿体ないですので、換気扇をMAXにして、フタをきっちり閉めましょう。

また、お風呂から上がった後はすぐに扉を閉めて、換気扇を「強」で回しましょう。24時間換気システムがあるお家の場合は、常に換気扇を回すようにして、浴室の湿気をほかの部屋に逃さないよう気を付けましょう。

■関連記事■お風呂の換気扇フィルター掃除でカビ予防!プロ直伝の簡単お手入れ法

アロマ加湿器や料理など湿度が上がる行動に注意

何気ない普段の行動で、湿度を上げてしまっている場合もあります。例えばアロマオイルを垂らして使用するアロマ加湿器。アロマの香りを楽しむことができますが、同時に、室内に水蒸気を蔓延させてしまいます。アロマオイルを使う際は、直接オイルを温めて使うキャンドルタイプがおすすめです。

冬場は、空気が乾燥するので、加湿器を活用する場合も多いことでしょう。しかし、加湿器の使い過ぎにより結露が発生し、カビの原因となるケースもあります。加湿器は壁際や窓際に置かないよう注意し、加湿器内も清潔に保ちましょう。

また、水回りである台所まわりも結露が発生しやすい場所の1つです。特に料理中は蒸気が発生しますので、結露が発生したら、こまめに拭きとるようにしましょう。

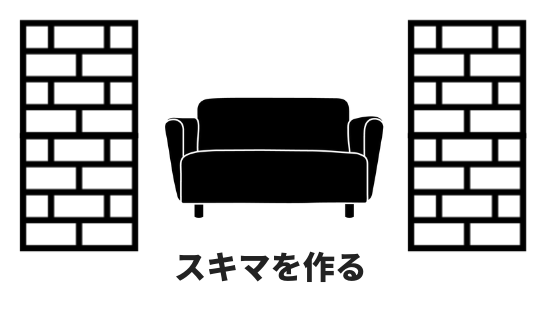

家具は壁から離して設置しよう

大きめの家具を、壁にぴったりくっつけていないでしょうか。スキマがなく、通気性が悪いと家具と壁の間に結露が発生し、カビの原因となる場合があります。

また、部屋全体の空気の流れも悪くなりますので、家具類は壁から離して設置し、こまめに掃除をしてホコリを取り除くようにしましょう。

結露防止シートを活用しよう

窓際や壁などに結露が発生して、拭きとっても拭きとってもキリがない場合は結露を防ぐシートを活用するのもおすすめです。

窓ガラスなどに直接貼ることで結露を防いでいきます。また結露防止のテープを貼り、水滴を吸収させることでカビを防ぐのも良いでしょう。

とはいえ、冬場は外気温と内気温の差で結露が発生しやすいので、一番効果的なのは1時間に5分なタイミングを決めて定期的に行う換気です。気密性の高い現代の家では、暖気が逃げにくい代わりに結露も発生しやすい構造になっているので、空気の入れ替えを行うことで、結露を防ぐというのが手間はかかりますがおすすめです。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

サーキュレーターを設置しよう

室内の通気性を上げるために「サーキュレーター」を使うのもおすすめです。サーキュレーターは直線的に遠くまで風を通すため、室内の空気循環を助け、乾燥させるため結露の発生を防ぎます。

サーキュレーターは熱い時期にエアコンと一緒に併用することで、エアコンの効きを良くする効果もありますし、梅雨時期の室内干しに当てることで、生乾き臭の予防にもなります。風を当てることで洗濯物も早く乾きますし、室内に湿気が溜まるのを防ぐ効果もあります。

窓が少ない部屋や通路、壁に向けての送風などにおすすめです。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

【カビ最新ニュース】高気密住宅で「結露・湿気」がカビ被害の温床に

最近、ある新築住宅で、床下の湿度が雨天時と同じレベル(80%以上)に保たれた状態が長期間続き、家全体がカビに覆われた「汚染レベル4」の深刻なカビ被害が確認されました。

この家では、気密性・断熱性の高さと、換気システムや通気構造の不備により、湿気が逃げずに建物内部に滞留。

壁や床下だけでなくエアコンや換気口、天井裏までカビが広がり、住人は生活継続が困難な状態に追い込まれています。

この事例で、施工不良だけでなく、現代の高気密住宅の「湿気が抜けにくい性質」が、知らぬ間にカビ被害につながるという問題が浮き彫りになりました。

結露防止や通気・湿気対策の必要性が、これまで以上に重要視されています。

参考:TBS NEWS DIG|家中カビだらけの欠陥住宅「汚染レベル4で最悪の状態」住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き”

結露とカビに関するQ&A

結露は毎日のことなので「どこまで対策すれば良いのか」迷いやすいポイントです。よくある質問をまとめました。

Q1. 結露が毎朝出るので、放置しても大丈夫?

いいえ。結露はカビにとって格好の好環境です。

放置すれば窓まわり、壁紙、床下などに湿気がたまり、やがてカビが定着する恐れがあります。

Q2. 短時間だけ窓を開ける換気でも、湿気は減る?

はい。数分間の換気でも室内の湿気はかなり入れ替わります。

冬の寒さが気になっても、定期的に換気したほうが結露・カビ防止には有効です。

Q3. 結露のあとカビが出た壁や窓を掃除しただけで大丈夫?

表面のカビなら落とせる場合がありますが、壁の内部や床下に湿気が残っていると、再発を繰り返す可能性があります。

繰り返す場合は壁内調査や除湿・通気構造の見直しが必要です。

まとめ

結露が起こってしまった場合は、なるべく早く水気を取り除くことが大切です。窓を濡れたまま放置するとカビが発生し、住居を傷めてしまう恐れがあります。窓が結露してしまったら、まずは換気をこまめに行うこと。また、スクイージーを使って湿気を除去してしっかり乾かしましょう。

また、普段の行動で湿度管理を徹底することも重要です。湿度計を活用したり、密室では除湿剤や除湿機を活用するなどして湿度を管理していきましょう。

また、掃除をこまめに行ったり、換気扇を回すなどの基本的な対策も結露対策になります。結露を放置するとカビの原因になる!と意識して、日ごろから結露をそのままにしないよう対策していきましょう。

しかし、家の構造や環境、立地などが原因で、室内だけの対策では結露が解決しない場合もあります。その場合は、管理会社やリフォーム会社を通じて、換気扇を設置するなどハード面の改善もした方が良いでしょう。

また、結露が原因で発生するカビを自力で対処しても対処してもカビが大量に発生する場合には、カビ取り業者に相談してみるというのも良いでしょう。健やかな住環境のためには、プロの手を借りるのも1つの方法です。

「壁一面にカビが広がってしまった...」

「結露を除去しても除去してもカビが生えてしまって自分では手に負えない」

そうお困りの方は、一度カビ取りのプロにご相談ください。