【ご相談】

布製品にカビが生えてしまいました。そのまま使用するのも心配ですが、まだポツポツと一部だけなので、処分するのも勿体ないと思って躊躇しています。

どうにかして布製品のカビを自力で取る方法はないでしょうか?

衣類やシーツ、タオルなど布製品は私たちの身近にたくさんあります。

布製品は直接肌に触れるものが多いので、カビが生えたまま使用するのは衛生的にも心配…と思っている方も多いでしょう。

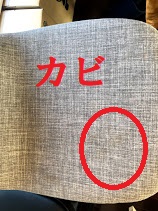

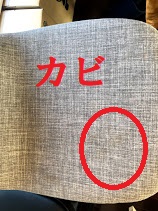

例えば↑の写真。

布張りの椅子なのですが「シミのようなポツポツ」があるのは分かるでしょうか。

このシミ汚れのように見える部分、実はカビです。

衣類のカビなら、洗濯やクリーニングなどいくつかカビ取り方法があるのですが、椅子やソファ、ベッドマットなどの大きなものはまるごとクリーニングに出すことも難しいです。

また、市販のカビ取り剤を吹きかけると布の柄が脱色する恐れがあるため、どのように対処すればいいのか分からないという方も多いでしょう。

そこでカビ取り専門業者の「ハーツクリーン」の穂苅代表に聞いてみたところ、以下のような回答でした。

穂苅氏「布製品のカビはやや落としにくいですが、用途の合う方法を行えば除去することも可能です」

要するに、布製品のカビ取りは難しいけれども、正しい方法で行えば除去できる可能性があるということです。

そこで今回、布製品のカビの除去方法を中心に解説したいと思います。

布製品の大きさ、カビの範囲や種類、布の種類に応じてカビ取り方法が異なってくるので、この記事を参考にしてカビ取りを行ってみてください。

| この記事でわかること |

| ・布製品のカビ取り方法 ・自力でカビ取りできない時の対処方法 ・布製品のカビの再発を防ぐ方法 |

目次

1.布製品のカビを除去する3つの方法

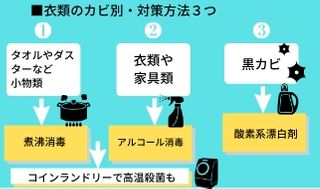

「布製品に生えたカビはどうやって除去するの?」という質問がよくありますが、布製品の大きさとカビの種類によって方法が違います。

穂苅氏「まず、布製品のカビを除去するには布製品の大きさ、そしてカビの種類(黒カビか否か)を区別する必要があります」

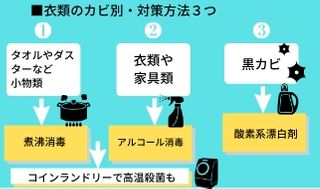

そして布製品のカビを除去する方法は、大きく分けて3つあります。

- 煮沸消毒

- 消毒用エタノール

- 酸素系漂白剤

布製品やカビの種類によってカビ取り方法は異なるので、それぞれのやり方を詳しく説明していきます。

1-1.タオルや小物布製品は煮沸消毒

小さな布巾やタオルの場合は大きな鍋にお湯を沸騰させ、その中で煮沸するという消毒方法があります。

なぜ、煮沸消毒でカビの除去ができるかと言うと煮沸することでカビのタンパク質が失活し、カビを殺菌できるからです。

煮沸消毒で布製品のカビ除去を行うメリットとしては、自宅にあるものだけですぐに殺菌できるところでしょう。

| 用意するもの |

| ・鍋 ・トングまたは菜箸 |

★適している布製品★

・台拭きやキッチンクロス

・タオル

・スタイ

・ハンカチ

・ガーゼ

カビ取り手順

①鍋にお湯を沸かす

②弱火にしてタオル等を10分ほど煮る

③トングなどでタオルを取り出し、水ですすぐ

④風通しの良い場所に干してしっかりと乾燥させる

ただし、シーツや衣類など大きい布製品は難しいでしょう。

熱湯NGな衣類もあるため、カビ取りする前には洗濯表示マークを確認してください。

また、タオルや台拭き、布巾などのカビが酷い場合、そのまま使用することでカビを広げてしまう恐れもありますので、処分して新しいものに交換することをお勧めします。

注意点すること

- 火傷に注意する

- 煮沸消毒ではカビの色素は除去できない

熱湯を使うため、取り出す時など火傷には十分に注意してください。

また、黒カビが発生している場合、煮沸消毒だけでは色素を除去することが出来ません。

その場合は、煮沸消毒した後に、残った色素の部分だけをキッチンペーパーなどに酸素系漂白剤を染み込ませてポンポンと軽くたたき込んで、色素を除去するという方法もあります。

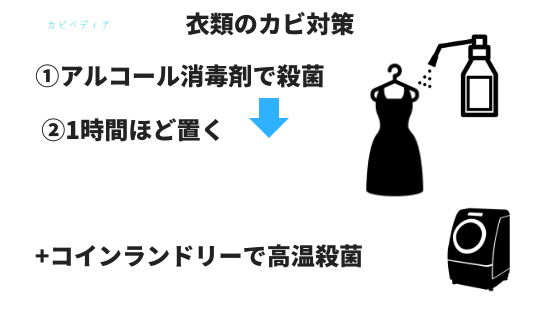

1-2.衣類や家具類はアルコール消毒剤

カビはアルコールに弱いため、市販のアルコール消毒剤を使用してカビ取りするという方法があります。

アルコール消毒剤を使うメリットはいくつかあります。

- 手軽に行える

- 使える布製品の幅が広い

- 生地が脱色されるリスクが低い

布製の家具など大型のものはクリーニングに出したりすることが難しいため、アルコール消毒剤は非常に重宝するでしょう。

この場合用意するのは、濃度70%ほどの消毒用エタノールです。

無水エタノール(100%)のままだと揮発しやすく、カビの殺菌効果が期待できません。

もし無水エタノールを使用する場合は、精製水で70%ほどになるように希釈し、スプレーボトルに入れましょう。

スプレータイプの消毒用エタノールでしたらそのまま使用することができるので便利です。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

★適している布製品★

・衣類

・ベットマット

・寝具

・ソファー

・カーテン(黒カビ以外)

| 用意するもの |

| ・スプレータイプの消毒用エタノール ・布 |

カビ取り手順

①カビの発生箇所とその周りに消毒用エタノールを吹きかける

②1時間程放置し、布で拭き取る

③しっかりと乾かす

注意点は「すぐにアルコール消毒剤をふき取らないこと」です。

アルコール消毒剤を布製品の奥までしっかりと浸透させてください。

この際、はぎれなど要らない布を下に敷いてポンポンと叩きながらアルコール消毒剤を染み込ませると、より丁寧にしっかりと浸透させることが出来ます。

特に、大事な衣類や高級な布製品などのカビ取りを行う際には、この「軽くポンポンと染み込ませる方法」をやると生地が傷みにくいのでおススメです。

注意点すること

- アルコール消毒剤ではカビの色素は除去できない

- 濡れた状態では行わない

- 火気の近くでは使用しない

エタノールには色素を漂白する効果がないので、カビの色素までは除去できません。

色素を落としたい場合には酸素系漂白剤を部分的に使う方が良いでしょう。(塩素系漂白剤は柄や色も脱色する可能性があるので、色物は注意してください)

また、アルコール消毒剤は水分があると効果が激減してしまいます。

布製品は乾いた状態で行い、アルコール消毒剤がしっかり浸透して効果を発揮できるように、時間も1時間ほど置くようにしましょう。

そして、火気の近くで使用すると引火する危険性があるのでコンロやストーブなど火気の近くでは使用しないようにしましょう。

1-3.黒カビの場合は酸素系漂白剤

黒カビなどによる色素沈着が発生している場合には、酸素系漂白剤で色素を漂白しながらカビ取りするのが良いでしょう。

ちなみに漂白剤には、他にも塩素系漂白剤というものがあります。

これはハイターなどの次亜塩素酸ナトリウムの漂白剤のことです。

もしカビ取りするのが真っ白な雑巾やタオルなどであれば、塩素系漂白剤でカビ取りできることもあります。

しかし、色や柄などがある衣類の場合は脱色してしまう可能性が高いでしょう。

また、真っ白な衣類の場合でも塩素系漂白剤を使用することでかえって黄ばみが発生してしまうこともあります。

そのため、大切な衣類などは酸素系漂白剤を使用しましょう。

部分的に衣類のカビ取りをしたい場合にはスプレータイプの酸素系漂白剤が便利です。

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

シャボン玉石けん 酸素系漂白剤

出典: Amazon

花王 ワイドハイターPRO ラク泡スプレー

出典: Amazon

★適している布製品★

・黒カビの生えた布製品

(カーテン、足ふきマットなど)

| 用意するもの |

| ・酸素系漂白剤 ・桶(洗面器でも可) ・歯ブラシ |

カビ取り手順

①桶にぬるま湯を入れてそこに酸素系漂白剤を溶かす

②カビ取りしたい布製品を漬けて1時間程放置する

③まだカビが残っているようなら歯ブラシで擦って除去する

④通常通り洗濯する

⑤風通しの良い場所に干してしっかりと乾燥させる

注意点すること

- 洗濯表示マークを確認して漂白剤使用不可のものではやらない

- マスクやゴム手袋を身に付けて作業する

生地によっては酸素系漂白剤で衣類が痛む可能性があります。

水洗いできないものや、金属製のボタンやファスナーなどがついているものは酸素系漂白剤を使用できない可能性が高いです。

カビ取りをする前に洗濯表示マークをチェックして、酸素系漂白剤が使用可能か確認してください。

また、カビの胞子を吸い込んだり、手が荒れたりするのを防ぐために、マスクとゴム手袋を身に付けてるようにしましょう。

穂苅氏「特に、窓の結露付近にあるカーテンやレースカーテン、お風呂場の足ふきマットなどは黒カビが発生しやすいので、カビの範囲が広くなってしまう前に除去しましょう」

洗濯機に入る衣類は「コインランドリー」で高温殺菌も!

ハーツクリーンの穂苅代表によると、以下のような方法もあるそうです。

穂苅氏「洗濯機に入るサイズの布製品でしたらコインランドリーでカビを殺菌することもできます」

布製品に生えたカビが黒カビではなく、白カビや青カビだった場合、コインランドリーの乾燥機能で高温殺菌することも可能だそうです。

クローゼットや押し入れ内の衣類全てがカビ臭く、1つ1つアルコール消毒剤をかける手間が面倒だということもあるでしょう。

そんな時は、コインランドリー(家庭用ではなく業務用)でカビを除菌してみましょう。

そして、ポイントは「60℃以上で30分以上乾燥させること」です。

カビは熱に弱く、60℃を超えるとほぼ死滅します。

コインランドリーでは、温度が選択できるようになっているところが多いです。

- 低温(55℃前後)

- 中温(約60℃以上)

- 高温(約70℃以上)

低温だと60℃未満になってしまうので、カビ対策を目的とする場合には中温以上を選ぶようにしてください。

(※繊維によっては低温でないと縮むものもありますので、タグをよく確認しコインランドリーで回すようにしましょう)

もしご近所にコインランドリーがあるようなら、一気に布製品のカビ取りを行ってみてください。

布製品のカビが気になるなら、まずはカビリスク診断

布製品は一度カビが出ると、同じ環境で繰り返しやすいのが厄介なところです。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2.布製品の種類別のカビ取り方法

では、ここで布製品の種類別のカビ取り方法を紹介します。

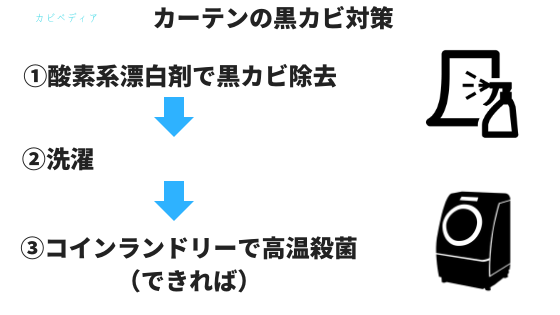

2-1.カーテン

カーテンは窓の結露が原因で、カビが発生することがよくあります。

そして、黒カビは高湿度の場所や濡れている場所に発生しやすいため、カーテンに発生するカビは黒カビであることが多いです。

カーテンに黒カビが発生した場合は、以下の手順でカビ取りしてください。

①カーテンを取り外して酸素系漂白剤で黒カビの色素を除去する

②洗濯する

③コインランドリーで30分以上乾燥させて高温殺菌する(できれば)

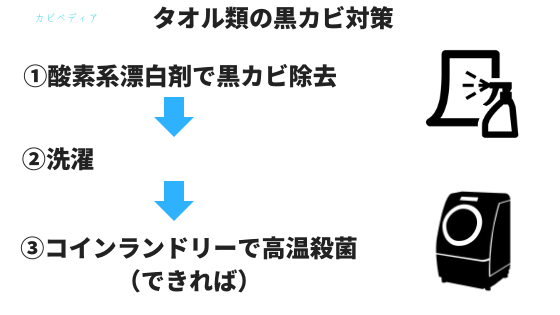

2-2.タオル

水気の多い場所で使用しがちなタオルや、キッチンダスター、バスマットに生えやすいのは黒カビです。

これらにカビが生えた場合もカーテン同様に以下の手順で行ってください。

①酸素系漂白剤で黒カビの色素を除去する

②洗濯する

③コインランドリーで30分以上乾燥させて高温殺菌する(できれば)

台所まわりの布製品はハイターでカビ・細菌の殺菌を

キッチンダスター、台拭きなど、台所回りで使用する布製品の場合は衛生面のことを考慮し、次亜塩素酸ナトリウム(キッチンハイター等)で漂白&除菌するのもおススメです。

食中毒予防にもなりますので、1日1回バケツなどに入れて殺菌するのがベストです。

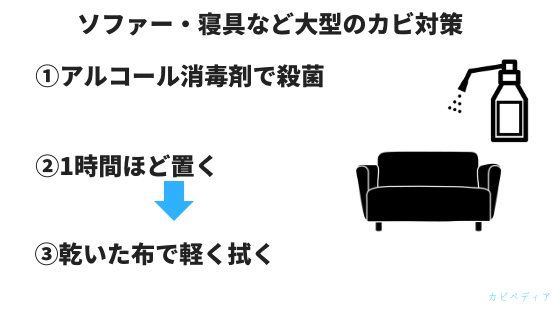

2-3.ソファー・クッション・寝具

ソファーやクッション、シーツや布団などの寝具類に発生しやすいのは白カビ・青カビです。

これらのカビ取り方法は、「コインランドリーで殺菌する」か「アルコール消毒剤で除菌する」のどちらかになるでしょう。

洗濯が可能なものなら、洗濯してコインランドリーで高温殺菌してください。

ソファやベッドマットなど、洗濯できないような大型の家具はアルコール消毒剤を使用しましょう。

カビ取り手順は以下のように行ってください。

①カビの気になる箇所に集中的にアルコール消毒剤をふきかける

②そのまま1時間ほど放置する

③乾いた布で軽くふき取る

↑写真は、椅子に生えたカビなのですが、アルコール消毒剤をふきかけることで簡単にカビを取り除くことが出来ました。

こちらはカビが発生した場合のみ行うのではなく、カビ予防として定期的にアルコールで殺菌することで、カビや菌を繁殖しにくくできるのでお勧めです。

穂苅氏「ソファーなどの大型の布製品は、アルコール消毒剤をふきかけて様子を見ましょう。再発した場合には室内の環境から改善する必要があります」

■関連記事■クッションなど布についたカビの除去とカビを防ぐ方法

2-4.衣類

衣類などに発生しやすいカビの種類は白カビ・青カビです。

白カビや青カビは比較的乾燥している場所でも発生しやすいカビです。

これら衣類のカビを除去する方法は、「アルコール消毒剤で除菌する」か「コインランドリーで殺菌する」のどちらかがいいでしょう。

もちろん、余裕がある場合にはこの手順をどちらとも行うのも良いでしょう。

ただし、衣類の中には高温NGの繊細な生地で作られているものや、着物など高級な繊維で作られているものもあります。

これらの生地を乾燥機で殺菌させると、傷んだり縮んだりしてしまい、二度と着られなくなる恐れがあります。

そのため、まずはアルコールで除菌して様子を見て、ダメだった場合はプロに任せるようにしてください。

また、衣類にも黒カビが発生することがありますが、その場合は酸素系漂白剤を使用しましょう。

ただし黒カビは非常に完全に除去するのが難しいため、最初からプロに任せてしまった方が安心でしょう。

3.自力で除去できない時はプロに依頼する

ここまで自力でカビを除去する方法を紹介しましたが、カビの状態によっては自力では難しいことがあります。

安価なもので、思い入れのないものであれば、思い切って買い替えてしまうのがいいでしょう。

しかし中には高価で簡単に買い替えられないものや、大事な人から貰ったもので替えが効かないものなどもあると思います。

そのような時はクリーニング業者などのプロに任せましょう。

3-1.高級な衣類はクリーニングへの依頼がおすすめ

着物や高級な衣類、バッグなどは、自分でカビ取りをすると生地の傷みや色落ちにつながることがあります。

不安がある場合は無理をせず、クリーニング業者などのプロに任せるのが安心です。

また、まとめて処理したいときは、ハーツクリーンのガス滅菌による衣類・小物類向けのカビ取りサービスを利用する方法もあります。

ダンボール一箱単位で依頼できるため、衣類や小物を一度にカビ対策したい場合に便利です。

3-2.大量の衣類にカビが生えているならクローゼットのカビ取りも

クローゼットや押入れに収納している衣類全体にカビが生えている場合は、収納場所自体のカビ取りを行わないとカビが再発してしまう可能性があります。

カビが発生していないように見えても既にカビ臭い場合には、以下のようにして除菌してください。

①クローゼットの衣類等を全て出す

②クローゼット全体にアルコール消毒剤を吹きかけてカビを除菌する

③しっかり乾燥させてから衣類等を戻す

■関連記事■クローゼットのカビとニオイを取り除き、再発を防ぐ方法をカビ取りのプロが伝授!

■関連記事■クローゼットにカビが生えている場合、衣類にもカビが移るの?カビ対策方法をプロが伝授

もしすでにカビが発生していて、自力での除去が難しいなら、カビ取り業者に依頼しましょう。

クローゼットや押入れの中のカビは、中途半端なカビ取りをすると再発して、それまで被害がなかった衣類にも移ってしまう恐れがあります。

絶対にカビを再発させたくない場所なので、徹底的にカビ取りしましょう。

カビ取り業者のカビ取りマイスターは5000件以上のカビ取り実績があり、施工スタッフもカビに関する豊富な知識を持っています。

クローゼットや押入れのカビにお困りの方は、是非一度カビ取りマイスターまでへご連絡ください。

4.布製品のカビを防ぐためのポイント

ここまで布製品にカビが生えた時の対処方法を紹介してきました。

しかし、せっかく手間や費用をかけて布製品のカビを除去しても、カビが再発してしまってはショックだと思います。

そこで最後に布製品のカビを防ぐための対策方法をご紹介します。

日頃から以下の9つのことを意識して行うようにしてください。

- 朝晩の1日2回、全ての窓を開ける

- クローゼットや押し入れは締め切らない

- クローゼットや押し入れの中に除湿剤を置く

- 湿気の多い部屋や日当たりの悪い部屋に除湿機を設置する

- こまめに掃除を行う

- 空気清浄機を活用する

- 家具の位置をこまめに変える

- 定期的にクローゼットや押し入れ内の洋服を外に出し日光消毒をする

- 布製品に付着した汚れはすぐに除去する

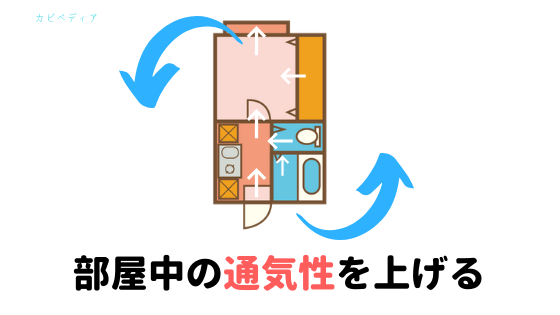

4-1.まずは「換気」から習慣にしよう

換気をすることで、室内に溜まった空気を循環させることができます。

空気が滞留している場所には湿気が溜まり、カビの原因になります。

例えばカーテンにカビがよく生える場合、窓際の通気性が悪く、結露の原因となっていることがあります。

1日に2回以上は部屋の窓を開け、換気扇を全て回し、クローゼットや押し入れも開放して、部屋中の通気性を上げましょう。

日光に含まれる紫外線には殺菌効果もあるので、カーテンを開けて、なるべく部屋中に日光を当てるようにするのも良いでしょう。

4-2.部屋の四隅のホコリに注意

掃除をしっかりと行い清潔にしておくことも大事です。

特に湿気のたまりやすい部屋の四隅もしっかりと掃除しましょう。

溜まったホコリなどもカビの栄養源となり、カビが発生する原因となります。

掃除機やほうきなどでホコリをこまめに除去してカビの発生しにくい環境をつくることも大事です。

また、空気清浄機を活用すると空気中のカビの胞子や埃を吸い込んでくれるので、掃除と併用することをおススメします。

4-3.布製品に汚れが付着したらすぐに除去する

布製品のカビを防ぐためにも、布製品に付着した汚れを放置しないようにしましょう。

布製品は肌に触れる頻度が高いため、人間の皮脂や汗、手あか、食べ残しなどが付着してそのままになっていることがあります。

これらの皮脂や食べ残しがカビの栄養源となり、カビが発生することもあるでしょう。

そのため、「クッションカバーはこまめに洗濯して汗ジミを放置しない」「台拭きは毎回消毒をして乾燥させる」「布製品のソファーは定期的にアルコール消毒剤や除菌効果のあるスプレーを吹きかける」など、日ごろからカビの発生しにくい環境づくりも大事です。

P&G ファブリーズ PREMIUM

出典:Amazon

5.まとめ

一括りに布製品と言っても、「布製品の大きさ」「布製品の素材」「生えたカビの種類」などによって、カビ取り方法は異なってきます。

①キッチン小物やタオルの場合は「煮沸消毒」

②大型布製品や衣類の場合は「アルコール消毒」

③黒カビの場合は「酸素系漂白剤」(+洗濯機に入る布製品の場合は、洗濯後コインランドリーで高温殺菌)

以上の方法で、カビを除去しましょう。

もし自力でのカビ取りが難しい場合は、クリーニング業者に依頼することも検討してみてください。

またカビを再発させない為に、日ごろから換気や掃除を意識して行い、カビの発生しにくい環境を作りあげましょう。

そして布製品にカビが生えやすい家というのは、それだけ部屋の中にカビの胞子が舞っている可能性があります。

布製品だけでなくお部屋のカビやカビ臭さにお困りでしたら、早めに対策してください。

カビ取り業者のカビ取りマイスターは、5000件以上のカビ取り実績があります。

カビに関する知識を豊富に持っている専門スタッフが施工を行っていますので、安心してお任せいただけます。

些細なことでもカビに関するお悩みをお持ちでしたら、是非一度カビ取りマイスターまでご相談ください。

コメント