「タオルで顔を拭いたらなんとなくカビ臭い気がする」

「タオルに黒い斑点が現れたけど、これって黒カビ?どうやって除去すればいいの?」

タオルは濡れた手や顔を拭いたりするのに使うため、湿った状態で放置されることが多いものです。

特に浴室やキッチンなどの湿度が高い場所に置かれているタオルはカビの発生リスクが高くなります。

タオルにカビが発生した場合、衛生的な観点から新しいものに取り替えることが推奨されます。

しかし、特別な思い出が詰まったタオルなど、捨てずに保管しておきたいものもあるでしょう。

この記事では、そんな時に役立つタオルのカビ取り方法を3つ紹介します。

他にもカビの発生を防ぐための予防策についても解説するので、この記事を参考にして大切なタオルをカビから守ってください。

| この記事でわかること |

| ・タオルのカビを自宅で除去する方法 ・タオルの正しい保管方法 ・タオルのカビを防ぐための対策 |

目次

1.自宅でできる!タオルのカビ取り方法

カビは放置していると段々と範囲を広げてしまうため、カビを見つけたら早急に対処しましょう。

カビ取り方法としては以下の3つです。

- お湯

- 消毒用エタノール

- 酸素系漂白剤

軽度のカビで色素沈着がなければお湯や消毒用エタノールで除去しましょう。

黒カビなど繊維にカビが入り込んでいる場合は酸素系漂白剤を使用した方法をおススメします。

1-1.【カビ取り方法①】お湯でカビを除去する

まずはお湯を使ったカビ取り方法から紹介します。

用意するもの

- 鍋または大きめのバケツ

- トング

注意事項

- お湯の温度は60℃程度に設定し、やけどに注意してください。

- 色の薄いタオルやデリケートな素材では色落ちの可能性があるので、試す前に目立たない部分でチェックしてください。

手順

- 鍋にお湯を沸かすか、バケツに60℃程度のお湯を用意します。

- カビが生えたタオルをお湯に浸し、30分程度置いて熱湯消毒します。

- 30分経過後、タオルを取り出し、通常通り洗濯します。

1-2.【カビ取り方法②】消毒用エタノールでカビを除去する

続いて、消毒用エタノールを使用したカビ取り方法です。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- スプレーボトル(必要な場合)

- マスク

- ゴム手袋

注意事項

- 換気をしながら作業するようにしてください。

- 火気には十分注意し、使用後は手をよく洗ってください。

手順

- スプレーボトルに消毒用エタノールを入れます。

- カビが生えた部分に直接エタノールを吹きかけます。

- 数分間放置した後、通常通り洗濯してください。

健栄製薬 消毒用エタノール

出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

1-3.【カビ取り方法③】酸素系漂白剤でカビを除去する

カビの色素が付いている場合には、酸素系漂白剤を使って落としていきましょう。

用意するもの

- 酸素系漂白剤

- バケツ

- マスク

- ゴム手袋

注意事項

- 漂白剤の使用は指示通りにし、過剰な使用は避けてください。

- 使用する際はゴム手袋を着用し、換気に注意してください。

- 長時間の浸漬や過剰な漂白剤の使用はタオルを傷める原因になります。

タオルのカビをしっかりと取りたいが故に、多く漂白剤を入れすぎたり、長時間つけすぎたりすると、生地自体を傷める原因となります。

また、多少脱色する恐れもありますのでまずは少量から試しましょう。

手順

- バケツにぬるま湯を準備します。

- 酸素系漂白剤を指示に従って加えます。オキシクリーンの場合は4リットルに対してキャップ1杯分を目安にしてください。

- タオルを浸して30分程度時間を置きます。

- 時間が経過したら、タオルを取り出し、流水でしっかりとすすぎます。

- そのあと通常通り洗濯をしてください。

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

シャボン玉石けん 酸素系漂白剤

出典: Amazon

■関連記事■衣類のカビ取りとカビを防ぐ対策方法

■関連記事■衣類についたカビを除去し今後生やさない方法

タオルのカビが続くなら、家の湿気環境もチェック

タオルは一度きれいにしても、干す場所の湿気や換気不足があると、またカビ臭や黒ずみが出やすくなります。

カビリスク診断でご自宅の湿気環境を一度確認してみてください。

2.カビ取りしてもカビが落ちない場合は?

カビの状態が酷いと酸素系漂白剤を使用してもカビが落ちないことがあります。

その場合は自宅でのカビ取りが難しいので、クリーニング業者に任せるか買い替えるかのどちらかになるでしょう。

2-1.クリーニング業者に依頼する

タオルや衣類に深く根付いた黒カビは、家庭用のクリーナーや漂白剤ではなかなか除去が困難です。

このような場合はクリーニングサービスを利用すると良いでしょう。

クリーニング業者は適切な化学薬品と技術でカビを根本から取り除くことが可能です。

ただし、すべてのクリーニング業者がカビ除去に対応しているわけではなく、また完全に除去できると保証されているわけでもありません。

事前にサービスを確認してから依頼するのがいいでしょう。

■関連記事■カビの生えた服をクリーニングに出す時に行うべきこと

2-2.新しいものに買い替える

特に思い入れのないタオルだった場合は、いっそのこと新しいタオルに買い替えるのがベストでしょう。

カビが繊維の奥深くに浸透している場合、見た目だけでなく衛生面でも問題が生じる可能性があります。

新しいタオルに買い替えることで、快適さと衛生的な使用感を取り戻すことができます。

買い替えの際には、カビ予防のために速乾性や抗菌性を備えた製品を選ぶと良いでしょう。

また、今後カビが発生しないよう、適切な保管方法や定期的な洗濯、乾燥の習慣を見直すことが重要です。

買い替えは最終手段として考えられがちですが、カビによる健康へのリスクを避けるためにも、適切なタイミングでの更新が推奨されます。

3.タオルにカビが発生する原因

タオルにカビが発生する原因はいくつかありますが、主に以下の要因が挙げられます。

3-1.湿度が高い環境

湿度が高い環境は、カビの成長にとって理想的な条件を提供します。

浴室やキッチンといった水回りは、日々の生活活動によって湿度が上昇しやすい場所です。

加えて、梅雨時など季節による湿度の変動も、カビが繁殖しやすい環境を作り出します。

このような湿度が高い場所でタオルを使用・保管することがカビの原因になります。

3-2.不十分な乾燥

タオルが完全に乾かないうちに使用したり保管したりすると、その湿った状態がカビの繁殖地となります。

特に室内での乾燥や雨の日に外干しをする場合には、タオルが十分に乾燥しないことがあります。

不完全な乾燥は、カビの胞子が生き残りやすくなるため、タオルを使うたびにカビの問題を招きやすくなるのです。

3-3.通気性の悪い保管方法

タオルを保管する際に、通気性の悪い場所を選んでしまうと、湿気がこもりやすくなります。

例えば、押入れやクローゼットなどの閉じた空間では、内部の湿気が逃げにくく、カビが生えやすい環境が形成されます。

タオルを収納する際は、通気性を確保し、湿気がこもらないように注意することが大切です。

3-4.タオルの洗濯不足

頻繁に使用するタオルは、皮脂や汚れが蓄積しやすく、これらがカビの栄養源となります。

定期的に洗濯しないと、これらの汚れがカビの繁殖を促進することになります。

洗面所やキッチンで使うタオルは、汚れや菌が付着しやすいため、定期的な洗濯が不可欠です。

3-5.直射日光の不足

直射日光には、強力な殺菌効果があります。

タオルを乾燥させる際に直射日光が当たらないと、カビの胞子が死滅せずに残ってしまう可能性があります。

日光に晒すことで、タオルに付着したカビの胞子を効果的に除去し、カビの再発生を防ぐことができます。

4.タオルのカビを防ぐための5つの対策

タオルのカビを防ぐためには、日頃からの適切な管理が必要です。

以下に、カビの発生を抑えるための実践的な対策を5つ紹介します。

- 定期的な洗濯を行う

- 使用後は速やかに干す

- タオルの乾燥を徹底する

- 適切な保管方法を心がける

- 除湿・換気を行う

4-1.定期的な洗濯を行う

タオルは定期的に洗濯することで、カビの胞子や栄養源となる汚れを取り除きます。

特に、フェイスタオルやハンドタオルなど頻繁に使用するタオルは、こまめに洗濯することが望ましいです。

洗濯の際は、洗剤の指示に従い、必要に応じて漂白剤を使用することも効果的です。

4-2.使用後は速やかに干す

バスタオルやビーチタオルなど、水分を多く含むタオルは使用直後に干すことが大切です。

濡れたままにしておくとカビの発生を促すことになるため、バスタイムやプール、海水浴の後は速やかに干しましょう。

4-3.タオルの乾燥を徹底する

湿ったタオルはカビの温床になりやすいため、浴室やキッチンなど湿度が高い場所では注意が必要です。

また、部屋干しも完全に乾燥せずに水分が残り、カビの繁殖を促すことがあります。

可能であれば、直射日光の当たる場所で乾かすと、紫外線による自然の殺菌効果も期待できます。

4-4.適切な保管方法を心がける

タオルを保管する際は、通気性の良い場所を選びましょう。

押入れやクローゼットなど、閉め切った空間での保管は湿気がこもりやすくなるため、カビの発生リスクを高めます。

タオル同士が密集しすぎないようにし、空気の流れを良くしておくことも重要です。

また、除湿剤を活用して収納場所の湿度を下げるのもおススメです。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

Yoita コンパクト除湿機

出典:Amazon

4-5.除湿・換気を行う

室内の湿度が高いとカビが生えやすくなります。

浴室やキッチン、洗面所など湿度が高くなりがちな場所では、換気扇を利用して空気を循環させることが効果的です。

エアコンや除湿機がある部屋なら、湿度が高い日は積極的に使用し、湿度を60%以下に保ちましょう。

また、晴れた日には窓を開けて換気を行うことも、湿度を下げる上で有効です。

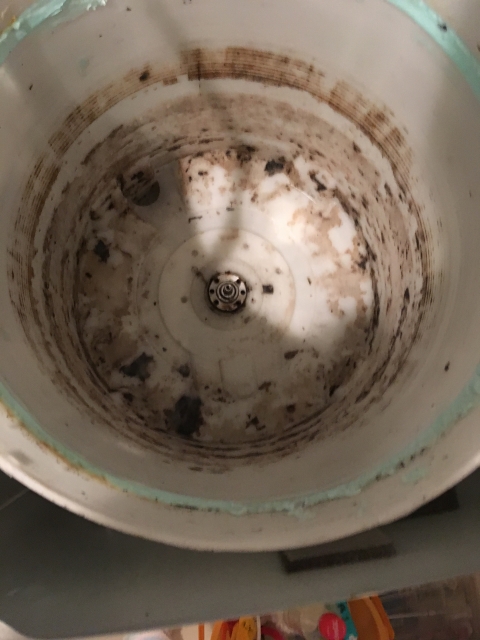

5.洗濯槽のカビがタオルのカビの原因になることも

洗濯槽内部に潜むカビが、タオルや衣類にカビを移してしまうことがあります。

特に、洗濯槽の裏側やゴムパッキンの隙間など、目に見えない部分にカビが繁殖しやすく、これが洗濯物に直接カビを移す原因となることも少なくありません。

洗濯槽のカビを根本から取り除くには、洗濯槽クリーナーを使用して定期的に洗濯槽を清掃することが効果的です。

これにより、洗濯槽内のカビやニオイの原因となる菌も除去できます。

自力で洗濯槽のカビ取りが難しい場合、専門の清掃業者に依頼するのも一つの手段です。

プロの技術によって、洗濯槽内部の隅々までカビを除去してくれるでしょう。

ジョンソン 洗たく槽カビキラー

出典:Amazon

6.タオルのカビ臭さが気になるとき

タオルにカビが生えていないのにカビ臭さが気になる場合は以下の原因が考えられます。

- 部屋干しによる生乾き

- 洗剤や柔軟剤の使い過ぎ

- 部屋の見えない部分にカビが発生している

部屋干しによる生乾きは、特に湿度が高い日や換気が不十分な環境で起こり得ます。

生乾きの臭いはカビ臭と似ており、タオルを使用する際に不快感を感じさせるでしょう。

除湿機を活用するなどして、タオルをしっかり乾燥させることで防ぐことが可能です。

シャープ 衣類乾燥機除湿機 プラズマクラスター

出典: Amazon

また、洗剤や柔軟剤の使い過ぎもカビ臭さの原因になります。

過剰に使用された洗剤や柔軟剤がタオルに残り、それが湿気と反応してカビのような臭いを発生させることがあります。

それを防ぐためにも、洗剤や柔軟剤は適量を守り、すすぎを十分に行いましょう。

そして、部屋の見えない部分、例えば壁紙の裏側や床下、天井などにカビが発生している場合もあります。

これらの場所でカビが繁殖していると、空気中にカビの胞子が広がり、それがタオルや衣類にも移ることがあります。

見えない場所のカビは自分で対処するのが難しいため、疑わしい場合は専門の業者に相談することをお勧めします。

7.まとめ

今回はタオルに発生したカビの除去方法や予防策について解説しました。

タオルに生えたカビを除去する方法には、「お湯」「消毒用エタノール」「酸素系漂白剤」の3つの手段がありますが、カビの色素がタオルの繊維の奥深くに沈着してしまっている場合、完全に色素を取り除くことは難しいかもしれません。

そのため、カビを発生させないためにも、予防が重要です。

- 定期的な洗濯を行う

- 使用後は速やかに干す

- タオルの乾燥を徹底する

- 適切な保管方法を心がける

- 除湿・換気を行う

また、部屋干ししたタオルがカビ臭くなったり、収納していたタオルからカビの匂いがする場合は、部屋や収納スペースにカビが発生している可能性があります。

見えないところでカビが繁殖していることもあるため、カビ臭さが気になる時は、早めにカビ取り専門業者に相談することをお勧めします。

タオルのカビ問題は、日常生活の小さな注意点に気を付けることで大きく予防することができます。

カビの発生を未然に防ぐための対策を積極的に取り入れ、清潔で快適な生活空間を保ちましょう。

コメント