「クローゼットから洋服を出したら、なんだかカビ臭い…」

「押入れにしまっていた布団が、こもったような臭いでとても使えない」

そんな経験がある方は、目に見えないカビの繁殖を疑ったほうがよいかもしれません。

カビは一度発生すると、衣類や布団を傷めてしまうだけでなく、室内全体に影響を及ぼし、家族の健康にも悪影響を与える恐れがあります。

特に収納空間は湿気や通気の問題から、カビが発生しやすい条件がそろいやすいため、放置せず早めの対処が重要です。

この記事では、カビ取りの専門家が、カビ臭の原因や正しい対処法、再発を防ぐ収納習慣についてわかりやすく解説します。

カビの原因がはっきりせず不安な方も、再発させたくないとお考えの方も、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・カビ臭に気づいたときの正しい初期対応とNG行動 ・押入れやクローゼットにカビが発生した場合の安全な除去方法 ・カビの根本原因を見直す収納環境の改善ポイント ・再発を防ぐために取り入れたい収納習慣と予防策 |

目次

1. カビ臭さは「見えないカビ」のサイン

カビの臭いを感じても、目に見えるカビがないからといって「生えていない」と判断するのは危険です。

実際には、目に見える前の段階からカビは活動を始めており、その兆候を見逃すと被害が拡大してしまうおそれがあります。

ここでは、カビ臭の正体と、放置した場合に起こり得るリスクについて解説します。

1-1. カビ臭の正体は「化学物質」

クローゼットや押入れで感じるカビ特有のにおいは、カビが成長する過程で放出する「揮発性有機化合物(VOC)」によるものです。

これらの成分は目に見えませんが空気中に広がり、私たちの鼻が敏感に反応することで不快なにおいとして感知されます。

特に湿気がこもりやすく、通気性の悪い収納空間ではカビの繁殖が進みやすくなります。

見た目に異常がなくても、においだけが先に現れることは珍しくありません。

また、壁の裏側や奥の見えない場所で、すでにカビが発生しているケースも多くあります。

そのため、カビ臭を感じた時点で、すでにカビが活動している可能性が高く、早めの対処が重要です。

1-2. 放置すると衣類や健康にも影響が出ることも

カビ臭に気づいても、「見えないから大丈夫」とそのままにしてしまうと、カビは静かに広がっていきます。

衣類や布団などの繊維製品に付着すると、洗濯では落ちにくいニオイや黒ずみ、変色の原因になります。

一度カビが根を張った衣類は、クリーニングでも完全に除去できないことがあり、場合によっては買い替えが必要になることもあります。

大切にしていた高価なコートやバッグ、思い出の品が使えなくなってしまうのは避けたいところです。

さらに深刻なのが、健康への影響です。

空気中に舞ったカビの胞子を吸い込むことで、アレルギー症状や肌荒れ、喘息といったトラブルを引き起こす可能性があります。

特に小さい子供や高齢の方がいる家庭では、室内環境を清潔に保つことが何より大切です。

カビ臭を感じたら、まずはカビリスク診断

押入れ・クローゼットのカビ臭は、収納場所だけでなく住まい全体の湿気環境が影響していることもあります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2.押入れ・クローゼットがカビ臭い時の初期対応

押入れやクローゼットを開けた瞬間、むっとするようなカビ臭を感じたら、まずは落ち着いて対応することが大切です。

においがするということは、すでにカビが発生している可能性が高い状態です。

被害を広げないためにも、できるだけ早く、適切な手順で対処しましょう。

2-1. 収納物をすべて取り出す

まずは、押入れやクローゼットの中にある衣類や布団、バッグなどをすべて取り出しましょう。

こもった空間では、収納物自体にカビ臭が移っていることも多く、カビの胞子が付着していることもあります。

取り出した物は、風通しのよい場所で陰干しするのが基本です。

特に湿気を吸いやすい布団やクッションなどは、天日干しや布団乾燥機を使って、しっかりと乾燥させておくと安心です。

アイリスオーヤマ 布団乾燥機

出典:Amazon

収納物にカビがあった場合の対処は?

取り出した衣類や布団、バッグなどにカビが生えていた場合は、無理にこすったりせず、まずは状態を確認しましょう。

軽度で自宅で対処したい場合は、以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■服の白カビ取り方・落とし方完全ガイド│原因から洗濯・収納のカビ防止策まで徹底解説

■関連記事■カビが生えた服は着ても大丈夫?捨てる基準・危険性・安全な衣類のカビ取り&対策を徹底解説!

■関連記事■プロが教える!布団に生えたカビを効果的に除去する方法と9つのカビ対策術

なお、高級素材や革製品、大切な衣類については、自己処理による悪化リスクもあるため、カビ対応が可能なクリーニング業者への依頼をおすすめします。

2-2. 扉を開けて湿気を逃がす

収納物を出し終えたら、扉を開けたままにして、こもった湿気やにおいをしっかり逃がしましょう。

カビがまだ目に見えない段階であれば、換気だけでにおいが軽減されることもあります。

このとき、部屋の窓も開けて空気の通り道をつくると、収納空間の湿気がより早く外へ抜けていきます。

ただし、カビがすでに目視できる状態であれば、扇風機やサーキュレーターで直接風を当てるのは避けてください。

胞子が空気中に舞い、室内全体へ広がる可能性があります。

2-3. 初期対応でやってはいけないNG行動

カビ臭に気づいたとき、ついやってしまいがちな行動のなかには、かえってカビの被害を悪化させるものもあります。

次のような対応には注意が必要です。

扇風機を直接当てる

カビが目に見える状態まで広がっているときに扇風機を直接当てると、カビの胞子が空気中に舞い上がり、他の部屋や家具、衣類などに広がってしまう恐れがあります。

掃除機でカビを吸い取る

カビの胞子は非常に小さいため、家庭用の掃除機ではフィルターを通過して、排気と一緒にまき散らしてしまうことがあります。

水拭きだけで済ませる

カビは水分を好むため、除菌せずに水拭きだけで湿らせると、かえってカビの繁殖を促してしまうことがあります。

これらの行動は避け、次章の3.押入れ・クローゼットのカビ取りを自力でやる方法を参考に、適切な除去方法で対処しましょう。

3.押入れ・クローゼットのカビ取りを自力でやる方法

収納物を取り出して換気をしてもカビ臭が残る場合や、壁面・棚などにうっすらと白い膜や黒っぽい点が見える場合は、カビがすでに発生している状態です。

この章では、カビの状態に応じた自力での除去方法を紹介します。

3-1. 軽度な白カビには「消毒用エタノール」

壁や棚に白っぽいカビがうっすら現れている程度であれば、消毒用エタノールでの除菌が有効です。

カビはアルコールに弱く、早い段階で処理すれば繁殖を防げます。

用意するもの

- 消毒用エタノール(濃度70〜80%)

- 雑巾またはペーパータオル

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

注意点

- 換気をしながら作業し、必ずマスクとゴム手袋を着用する

- 引火性があるため、火の気のある場所では使用しない

- 変色が起こる可能性があるので、目立たない場所で試してから使用する

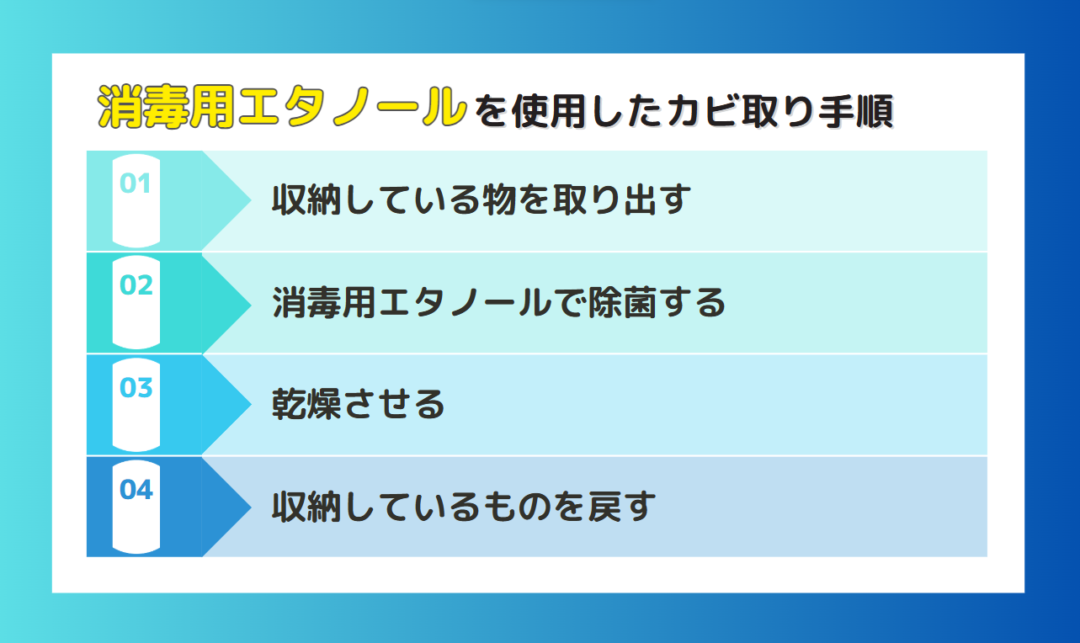

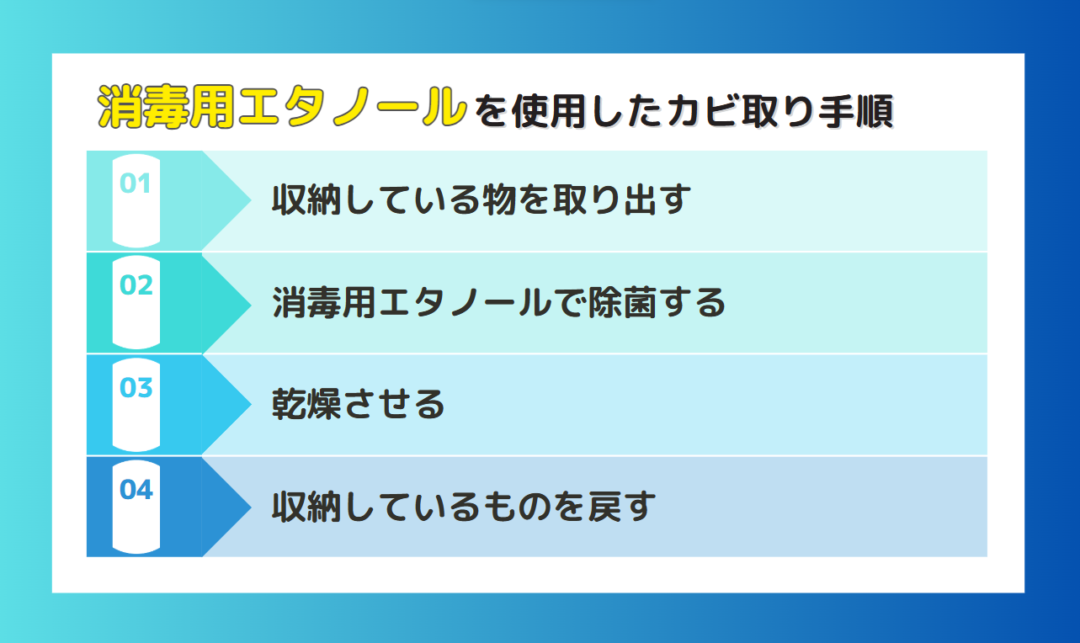

カビ取り手順

① 収納している物を取り出す

押入れやクローゼットの中にある衣類や布団、小物類などをすべて取り出します。

カビ臭やカビの胞子が移っている可能性があるため、風通しの良い場所で陰干しや乾燥を行うのがおすすめです。

② 消毒用エタノールで除菌する

雑巾やペーパータオルに消毒用エタノールを吹きかけ、カビが生えている部分をやさしく拭き取ります。

その後、棚板や側面など、内部全体にもまんべんなくスプレーして、空間全体の除菌を行います。

③ 乾燥させる

作業後は扉を開けたままにして、30分以上しっかり乾燥させましょう。

湿気を残さずしっかり飛ばすことで、再発リスクも軽減できます。

④ 収納しているものを戻す

押入れやクローゼットの内部が完全に乾いたのを確認してから、衣類や布団などの収納物を元に戻しましょう。

念のため、収納物にもカビ臭が残っていないかチェックしておくと安心です。

3-2. 黒ずみやシミには「酸素系漂白剤」

白カビよりも進行が進み、黒っぽいカビや茶色いシミが残っている場合には、酸素系漂白剤を使った拭き取り処理が効果的です。

塩素系漂白剤よりも木材へのダメージが少なく、においも控えめなため、押入れやクローゼットなどの狭い空間でも使いやすいのが特徴です。

用意するもの

- 酸素系漂白剤(粉末タイプ推奨)

- ぬるま湯

- バケツ

- 雑巾(2枚)

- マスク

- ゴム手袋

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

シャボン玉石けん 酸素系漂白剤

出典: Amazon

注意点

- 作業中は必ず換気をし、マスク・手袋で肌や吸引による影響を防ぐ

- 木材の種類や塗装によっては変色する可能性があるため、目立たない箇所でテストしてから使用する

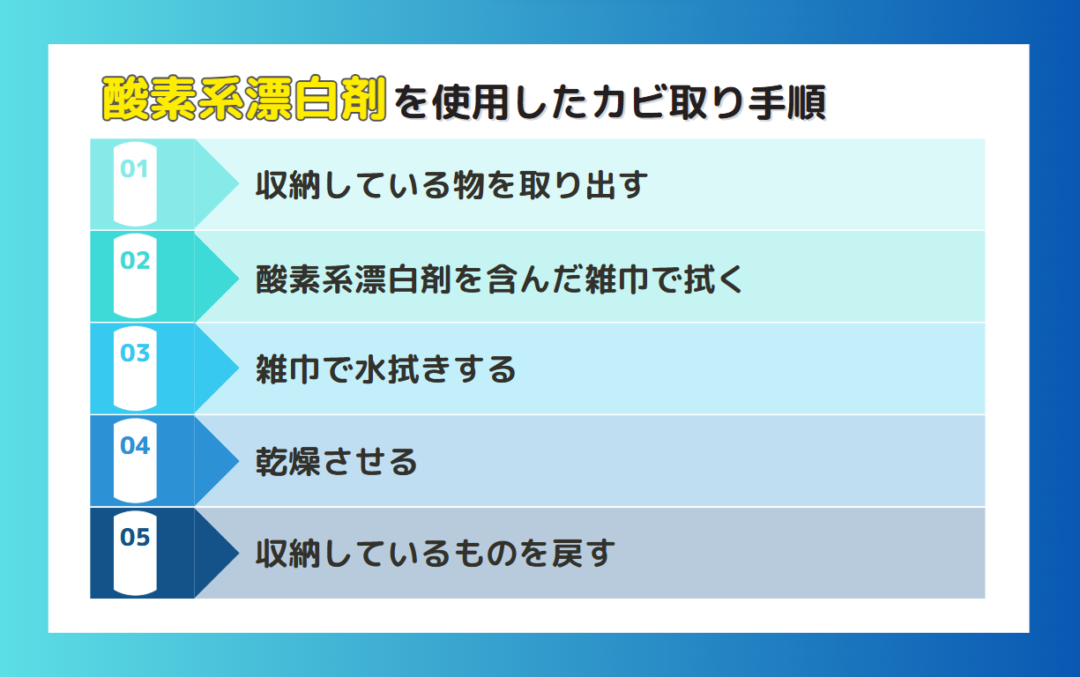

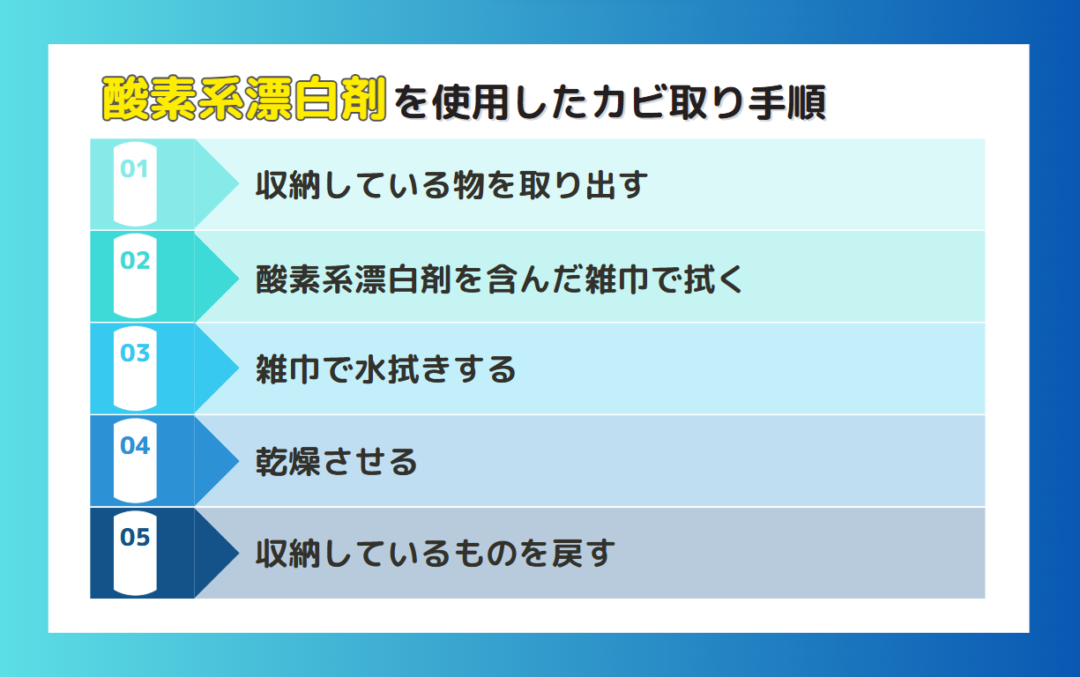

カビ取り手順

① 収納している物を取り出す

中にある衣類や寝具、箱などをすべて取り出し、風通しの良い場所に一時的に避難させます。

カビのにおいや胞子が付着している場合もあるため、必要に応じて陰干しや乾燥を行っておきましょう。

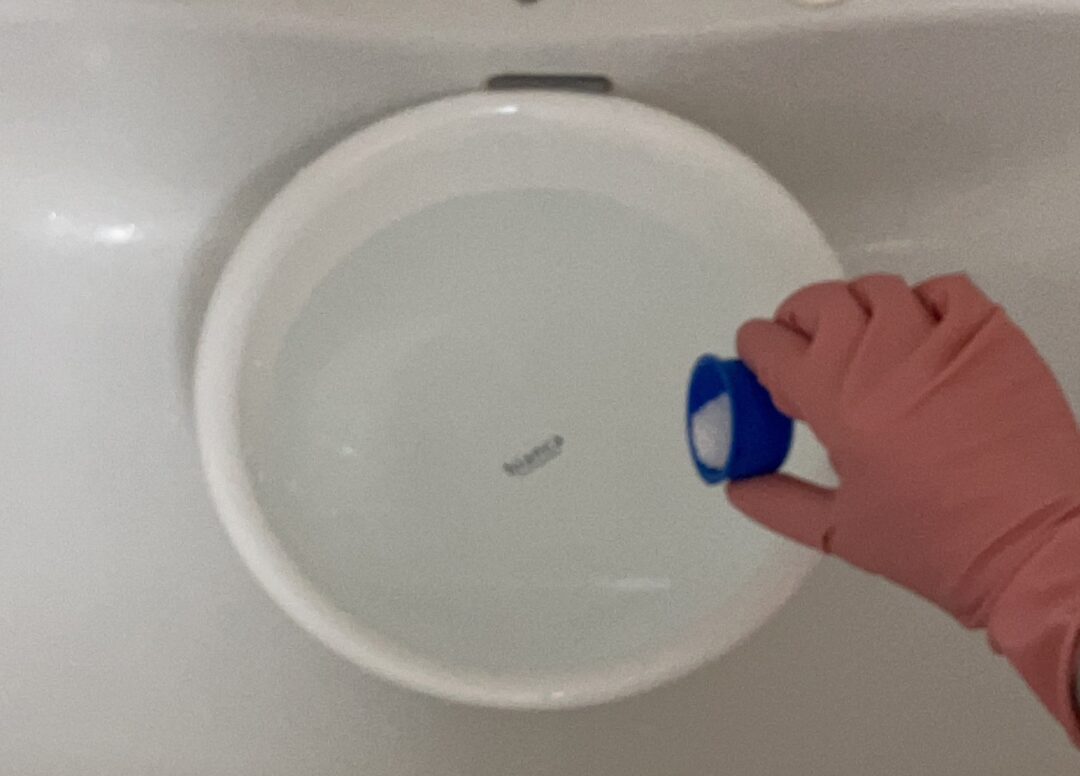

② 酸素系漂白剤を含んだ雑巾で拭く

バケツにぬるま湯を入れ、酸素系漂白剤を溶かして作業液を作ります。

雑巾にその液を含ませてしっかり絞り、着色や黒ずみが見られる部分をていねいに拭き取ります。

③ 雑巾で水拭きする

30分ほど放置したあと、別の清潔な雑巾で水拭きをして漂白剤成分をしっかり取り除きます。

成分が残っていると素材を傷める恐れがあるため、ていねいに拭き上げるのがポイントです。

④ 乾燥させる

扉を開けたままにして、しっかりと自然乾燥させましょう。

湿気が残っていると再発リスクが高まるため、扇風機などで風を送るのも有効です。

⑤ 収納しているものを戻す

完全に乾いたのを確認してから、取り出していた物を元の位置に戻します。

においが気になる場合は、衣類にも軽く風を通してから戻すのがおすすめです。

3-3. しぶといカビには「プロ仕様のカビ取り剤」

消毒用エタノールや酸素系漂白剤を使っても落ちない黒カビの色素沈着や、繰り返し再発するしつこいカビには、木材にも使える専用のカビ取り剤が効果的です。

市販の塩素系カビ取り剤(例:カビキラーやカビハイターなど)は殺菌力は高いものの、木材や合板には不向きな成分を含んでいるため、変色や素材の劣化を招く恐れがあります。

押入れやクローゼットのような木製の収納空間には適していません。

そこでおすすめしたいのが、プロ仕様のカビ取り剤です。

カビ取り業者のハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターキットは、実際にプロが使っている液剤を家庭用に改良した製品で、次のような特長があります。

- 水洗いができない室内でも使用可能

- 高い除去力と安全性を両立

- 小さなお子さまやペットがいる家庭でも使用OK

- 除カビ剤+防カビ剤のセットで再発リスクを大幅に低減

カビ取りだけでなく、防カビ処理までまとめてできるのが大きなポイントです。

施工後のカビ臭や再発をしっかり防ぎたい方には、セットでの使用がおすすめです。

また、コストを抑えたい方には、除カビ剤のみを単品購入も可能です。

「市販品では落ちない」「できるだけ自分で徹底的に除去したい」という方は、選択肢のひとつとしてぜひ検討してみてください。

4.自力での対処が難しい時はカビ取り業者に依頼する

専用のカビ取り剤を使ってもカビが落ちない、または何度処理しても再発してしまう場合、カビは表面だけでなく木材の内部にまで根を張っている可能性があります。

とくに押入れやクローゼットの壁・天井・床に広がっているケースでは、家庭での対処では限界があることも少なくありません。

無理に自力での処置を続けるよりも、状況を正確に見極めて、専門のカビ取り業者に相談するほうが安全で確実です。

4-1. 業者に依頼すべき5つのサイン

以下のような状態にひとつでも当てはまる場合は、自力での除去では対応しきれない段階に入っている可能性が高いといえます。

- カビ取りしても、何度も同じ場所にカビが再発する

- 木材が黒く変色しており、染み込んだような跡が残っている

- カビが広範囲に広がっている

- カビ臭が強く、カビ取りや換気をしてもニオイが取れない

- 家族にアレルギーや体調不良が出始めている

目に見えているカビは氷山の一角であることも多く、表面を拭いただけでは根本的な解決にならないケースがほとんどです。

状態が深刻になる前に、早めの相談をおすすめします。

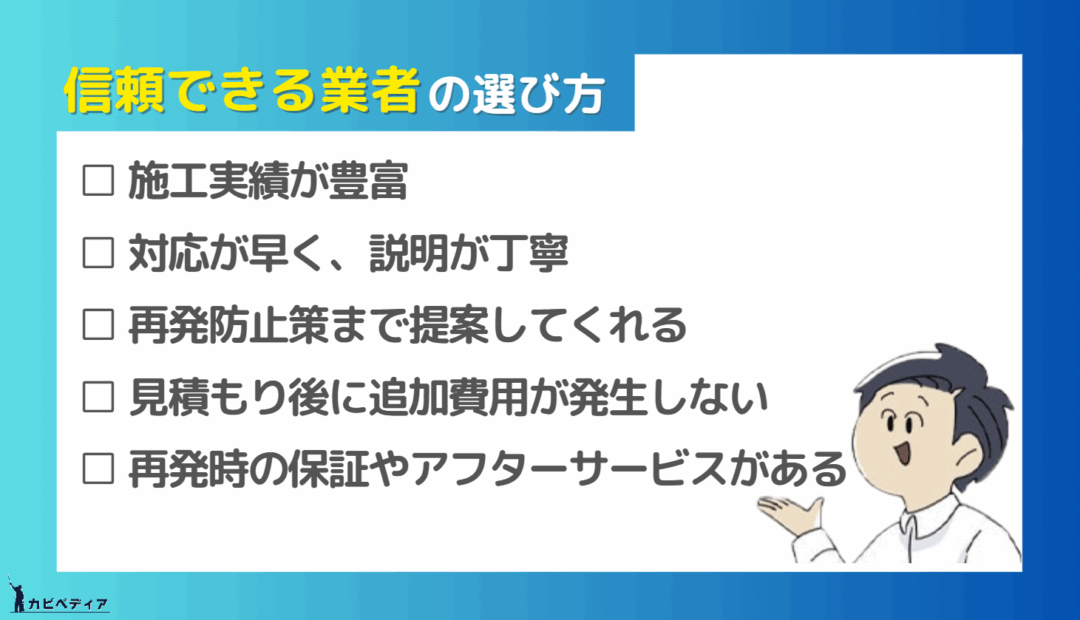

4-2. 信頼できる業者の選び方

カビ取り業者を選ぶ際は、「安さ」や「即対応」だけで判断せず、施工の質や再発リスクへの配慮まで確認することが大切です。

以下のポイントを参考にしましょう。

施工実績が豊富

カビ取りは経験によって仕上がりに差が出るため、施工件数が多い業者ほど安心です。

施工中の様子やビフォーアフター写真を公開している業者なら、なお信頼しやすくなります。

対応が早く、説明が丁寧

問い合わせや見積もりへの返信が早く、液剤の安全性や施工内容について丁寧に説明してくれる業者は信頼性が高いといえます。

再発防止策まで提案してくれる

カビの除去だけで終わらず、防カビ加工や湿気・通気の改善提案など、再発リスクを減らす対策までしてくれるかが重要です。

見積もり後に追加費用が発生しない

「現地で見たら追加料金がかかる」といったトラブルを防ぐためにも、見積もり段階で工事内容と費用の内訳が明確にされている業者を選びましょう。

再発時の保証やアフターサービスがある

作業後の保証や、一定期間の再施工サービスがあるかも確認しておきましょう。

万一再発しても安心できる体制があるかが判断の分かれ目です。

また、1社に絞る前に2~3社に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。

費用だけでなく、対応の丁寧さや説明内容も含めて総合的に判断しましょう。

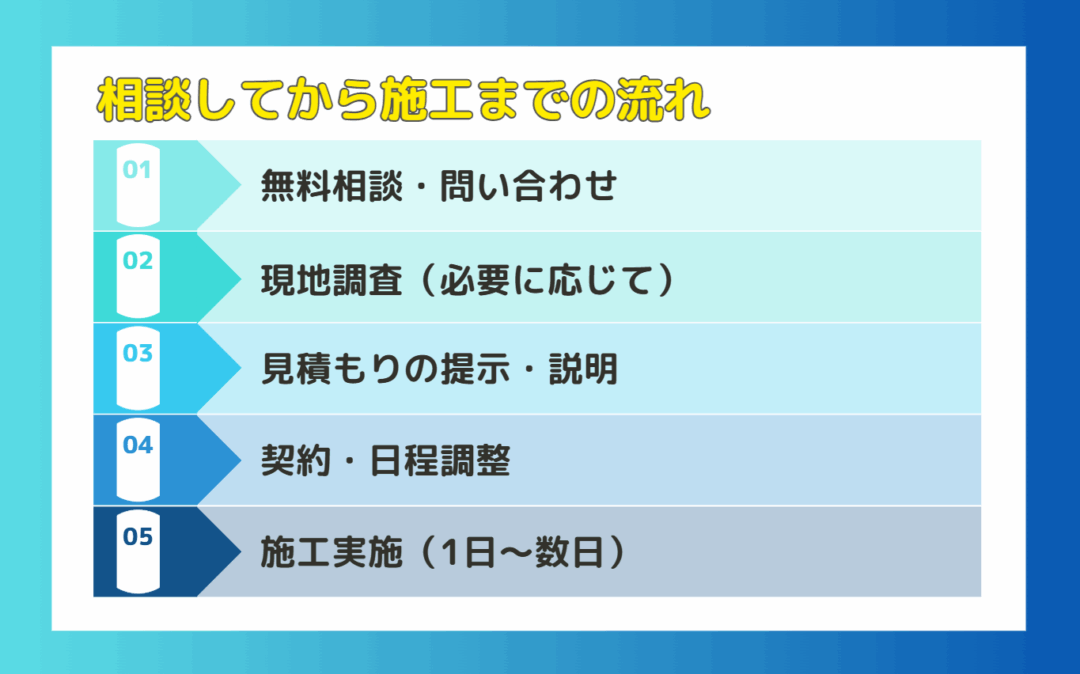

4-3. カビ取り業者に相談してから施工までの流れ

信頼できる業者が見つかったら、実際にどのような流れで作業が進むのかをあらかじめ把握しておくことで、初めての方でも安心して依頼することができます。

ここでは、カビ取り業者に相談してから施工が完了するまでの流れを紹介します。

① 無料相談・問い合わせ

電話やWebフォームなどから気軽に相談が可能です。

最近では、写真を送るだけで簡易診断をしてくれる業者も増えており、状況に応じた対応を早期に提案してもらえます。

② 現地調査(必要に応じて)

必要であれば専門スタッフが現場を確認し、カビの範囲・原因・素材の状態などを調査します。

多くの業者では無料で対応しており、無理な営業などは基本的にありません。

③ 見積もりの提示・説明

現地調査の結果をもとに、施工範囲や使用する液剤、防カビ処理の有無などを含めた施工プランと費用が提示されます。

疑問点があれば、この時点でしっかり確認しておくことが大切です。

④ 契約・日程調整

内容と費用に納得できたら契約を行い、施工日を調整します。

梅雨前や夏場は予約が集中するため、希望日がある場合は早めの相談がおすすめです。

⑤ 施工実施(1日〜数日)

契約内容に沿って除カビ・防カビ施工が行われます。

施工にかかる日数はカビの範囲によって異なりますが、狭い範囲であれば数時間〜当日中に完了するケースもあります。

カビ取りマイスターなら安心して相談できる

カビ取りマイスターは全国対応のカビ取り専門業者で、これまでに5,000件以上の住宅・施設・店舗などのカビトラブルに対応してきた実績があります。

使用する液剤は、安全性の高いものを採用しており、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して利用できます。

相談・現地調査・見積もりは無料です。

しつこい営業などもなく、「まずは状況だけ見てほしい」という方にも気軽にご利用いただけます。

カビの被害を最小限に抑えるためには、早めの対処が何より大切です。

気になる症状があれば、ぜひ一度ご相談ください。

5. カビが発生する根本原因とは?収納環境を見直す5つの視点

カビを除去できても、収納環境が変わらなければ再発のリスクは残ります。

再発防止には、においや湿気の根本原因を見直すことが重要です。

ここでは、押入れやクローゼットでカビが繰り返されやすい典型的な原因を5つ紹介します。

5-1. 湿気が逃げない空間になっている

押入れ内に湿気がこもりやすいと、カビは目に見えないうちに活動を始めます。

梅雨・結露・室内干しなどが影響する場合も多く、湿度が高い状態が続く空間は要注意です。

注意すべきポイント

- 除湿剤がすぐ満水になる

- ひんやり・ジメジメしている

- 雨の日にカビ臭が強くなる

5-2. 通気性が悪い

ぎっしり詰め込まれた収納や、棚の奥・床とのすき間がないと空気が滞留し、湿気が逃げません。

結果として、カビが発生しやすい環境になります。

注意すべきポイント

- 扉を開けた瞬間、空気がこもっている

- 奥にホコリが溜まりやすい

- 物に触ると湿っている

5-3. 収納物がカビの栄養源になっている

湿ったまま収納された衣類や布団、皮脂や食べこぼしのついた物は、カビにとって格好の栄養源になります。

注意すべきポイント

- 着用後すぐ収納している

- 「1回だけだから」と洗わずしまう

- 以前、収納物にカビ臭があった

5-4. 壁や天井から湿気が入り込んでいる

雨漏りや壁内の結露など、見えない場所から湿気が侵入しているケースもあります。

表面には異常がなくても、内部でカビが進行していることがあるため注意が必要です

注意すべきポイント

- 壁や天井にシミやたわみがある

- 壁紙が浮いていたり剥がれかけている

- 奥から強いカビ臭がする

5-5. 住宅全体がカビやすい環境にある

通気の悪さや北向きの間取り、密閉空間などが原因で、家全体が湿気をため込みやすい構造になっていることもあります。

収納空間だけでなく、住まい全体の見直しが必要な場合もあります。

注意すべきポイント

- 他の部屋でもカビが出る

- 玄関や寝室がカビ臭い

- 雨の日や冬場に家中がベタつく感覚がある

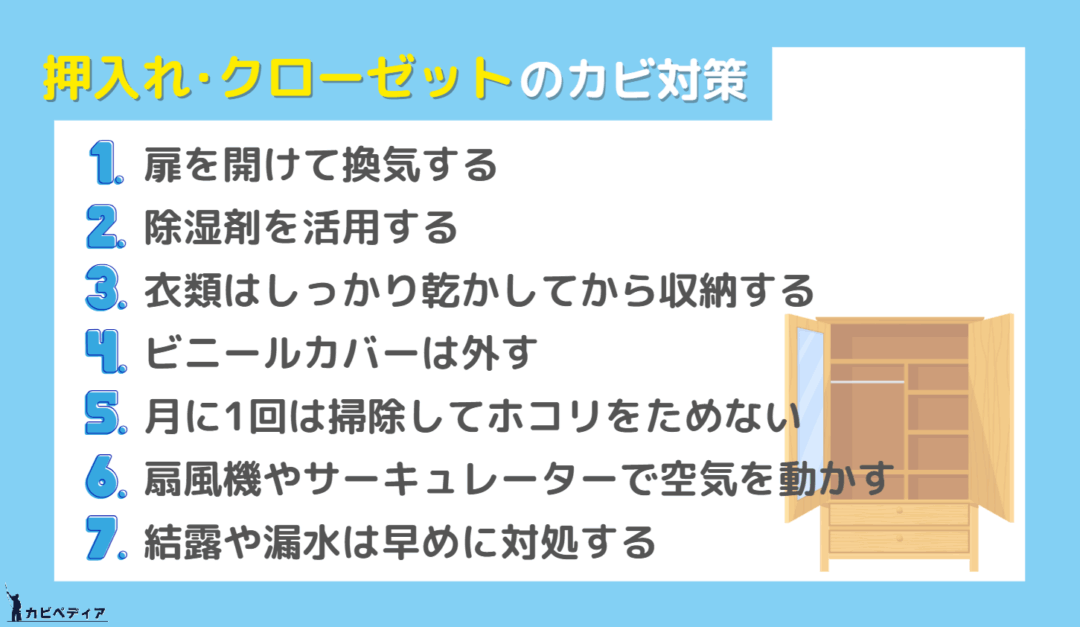

6. 押入れ・クローゼットのカビを防ぐ7つの習慣

5. カビが発生する根本原因とは?収納環境を見直す5つの視点で紹介した内容に心当たりがある場合、カビの再発リスクは高いといえます。

一度カビを取り除いても、収納の使い方や日々の習慣が変わらなければ、同じ場所に再びカビが発生してしまう可能性があります。

ここでは、収納空間を清潔に保ち、カビの再発を防ぐために日常的に取り入れておきたい7つの習慣をご紹介します。

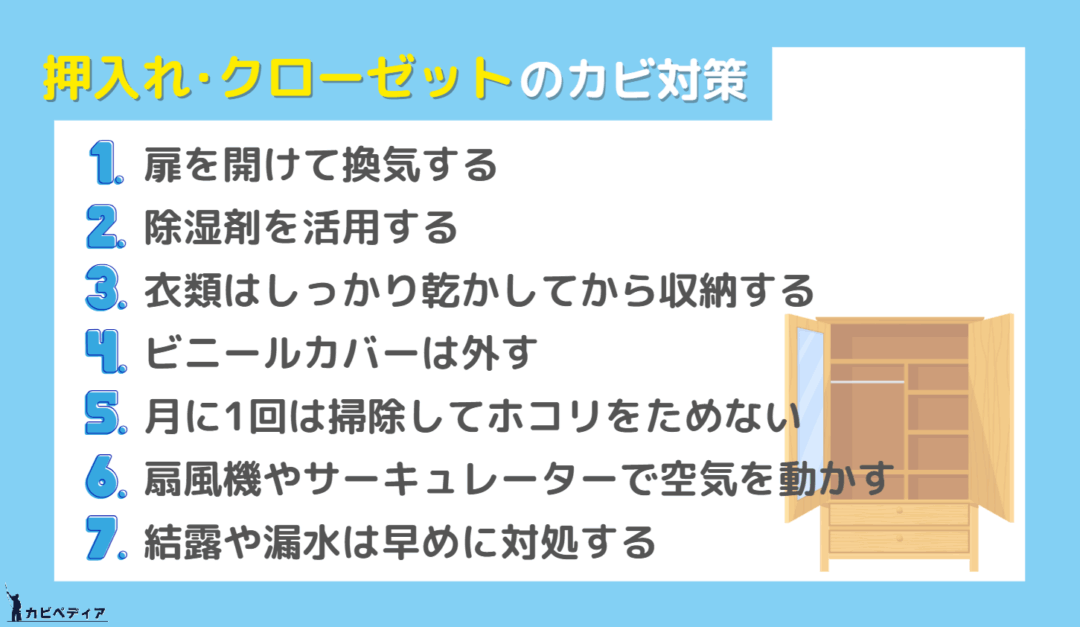

6-1. 扉を開けて換気する

収納空間の湿気をためこまないためには、日常的に通気を意識することが大切です。

扉をぴったり閉めたままにしておくと、湿気がこもり、カビが繁殖しやすくなります。

1日10分ほど開けて換気したり、常に少しだけ開けておくことで、自然な空気の流れが生まれ、湿度が安定しやすくなります。

6-2. 除湿剤を活用する

湿気を抑えるには除湿剤が手軽で効果的ですが、入れっぱなしにせず定期的な交換が必要です。

除湿剤を収納空間の下部に置くことで、湿気のたまりやすい箇所にアプローチできます。

あわせて湿度計を使えば、空間の状態を把握しやすく、除湿のタイミングも明確になります。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

6-3. 衣類はしっかり乾かしてから収納する

衣類には見た目にはわからない湿気が残っていることが多く、そのまましまうと収納内の湿度を上げてしまいます。

脱いだ直後の服や、クリーニングから戻ってきた洋服は、陰干しで湿気を飛ばしてから収納しましょう。

汗や湿気が残った状態のまま入れてしまうことは避けたいポイントです。

6-4. ビニールカバーは外す

ビニールカバーはホコリを防ぐ目的では便利ですが、通気性が悪く、湿気がこもりやすくなります。

長期間そのままにしておくと、内部が蒸れてカビが発生するリスクが高まります。

収納時はビニールを外しましょう。

カバーをかけたい場合は、不織布など通気性のあるカバーに切り替えるのが理想的です。

アストロ 衣類カバー ホワイト マチ付き ロングサイズ

出典:Amazon

6-5. 月に1回は掃除してホコリをためない

収納空間のホコリはカビの栄養源になりやすく、放置すると再発の原因になります。

月に1回程度を目安に、乾拭きやアルコールでの清掃を行い、棚の奥や隙間にたまりがちなホコリを取り除きましょう。

掃除のついでに収納物の整理も行えば、通気の確保にもつながります。

6-6. 扇風機やサーキュレーターで空気を動かす

通気の悪い押入れやクローゼットでは、湿気が抜けにくくなります。

とくに梅雨時や雨の日など、湿度が高いときには、扇風機やサーキュレーターで風を送り、空気をしっかり循環させると効果的です。

毎日1~2時間ほど送風するだけでも、湿気の停滞を防ぐことができます。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-7. 結露や漏水は早めに対処する

収納空間の中に発生した結露や、壁・天井からの水のシミを見逃すと、カビが一気に繁殖してしまいます。

壁紙の浮きやシミ、床材の変色などを見かけたら、早めに原因を確認して対応することが重要です。

賃貸住宅であれば、管理会社や大家さんに相談し、根本的な修繕を依頼しましょう。

7. カビに関するよくある質問

押入れやクローゼットに関するカビのお悩みについて、よくある質問をまとめました。

正しい知識を押さえて、カビ対策に役立ててください。

Q1. カビ臭いだけでカビが生えているというのは本当ですか?

その可能性は高いです。

カビは目に見える前から、増殖の過程で「揮発性有機化合物(VOC)」というニオイ成分を放出します。

つまり、カビ臭を感じた時点で、空気中にはカビの胞子が漂っている状態だと考えるのが自然です。

Q2. 木製のクローゼットに塩素系漂白剤を使っても大丈夫ですか?

基本的にはおすすめできません。

ハイターなどの塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)は強力な分、木材を変色させたり、表面を劣化させたりするリスクがあります。

木部には、消毒用エタノールや木材用のカビ取り剤を使うのが安全です。

Q3. 脱いだ服をそのまま収納しても問題ないですか?

カビ対策の観点からはNGです。

脱いだばかりの衣類には湿気や皮脂汚れが残っており、それが収納空間に湿気を持ち込む原因になります。

収納前には一度陰干しするか、十分に乾かしてからしまいましょう。

Q4. クローゼット内のビニールカバーは外すべきですか?

外すのが正解です。

ビニールカバーは通気性が悪く、内部に湿気がこもりやすくなります。

その結果、カビが発生しやすくなってしまいます。

不織布など通気性のあるカバーに替えるか、可能であればカバーなしでの保管が理想です。

Q5. 除湿剤を入れておけばカビは防げますか?

除湿剤は一定の効果がありますが、置いただけでは不十分です。

除湿剤は定期的に交換し、湿度計を併用して湿度の変化を把握しながら使うことで、効果を高められます。

また、換気や送風など他の対策と組み合わせてこそ、再発防止につながります。

Q6. 自分で取れない場合、業者に依頼するタイミングは?

次のような状況に当てはまる場合は、早めに専門業者への相談を検討しましょう。

- カビが壁・天井・床まで広がっている

- 何度掃除してもニオイが消えない、すぐ再発する

- 高価な衣類や思い出の品を安全に処置したい

自力での対応では取りきれないケースも多く、無理をせずプロに任せた方が、素材を傷めず根本から解決できる可能性が高まります。

8. まとめ

今回は、押入れやクローゼットがカビ臭くなったときの初期対応から、カビが発生した場合の除去方法、そして再発を防ぐための予防習慣までを解説しました。

カビ臭さは、カビの繁殖が始まっているサインです。

「まだ見えていないから大丈夫」とそのままにしておくと、やがて衣類や布団にカビが広がり、健康への影響を及ぼす可能性もあります。

カビ臭を感じたときは、まず収納物を取り出し、空気を入れ替えることが大切です。

カビが生えていた場合は、その状態に応じて適切な除去方法を選びましょう。

白っぽいふわっとしたカビであれば、消毒用エタノールでの除菌で対応できます。

黒っぽいカビや茶色い着色がある場合は、市販の酸素系漂白剤による拭き取りが効果的です。

ただし、変色のリスクやカビが完全に落ちないこともあるため、木材にも使える専用のカビ取り剤を使うほうが確実です。

カビの範囲が広く、壁一面に広がっていたり、何度掃除しても再発を繰り返すような場合は、表面的な処理だけでは不十分です。

自力での除去ではかえって被害を広げてしまうこともあるため、無理をせず、早めに専門のカビ取り業者に相談をおススメします。

そして、カビを取り除いたあとは、再び生やさないための環境づくりが欠かせません。

日々の暮らしの中で湿気や通気を意識し、収納習慣を見直すことで、再発リスクを大きく減らすことができます。

カビ対策は、気づいたそのときから始めるのが一番の予防です。

今日できることから少しずつ整えて、清潔で安心な収納空間を取り戻しましょう。

コメント