弁当箱のカビは危険!?弁当箱のカビ取り&カビが生えやすい素材や特徴を解説

「毎日使っているお弁当箱の隅にカビが生えていることに気付いた」

「子供用のお弁当箱にカビが生えてしまった。子供の健康のことを考えたら徹底的に除去したい」

節約目的や子供の毎日のお弁当のために、弁当箱を日常的に使用する方は多いでしょう。

しかし、扱い方や保管環境によっては、弁当箱内にカビが発生しやすくなる場合があります。

カビは単に見た目の問題にとどまらず、食中毒やアレルギー反応を引き起こすなど、健康に悪影響を及ぼすこともあります。

そのため、カビの発生を未然に防ぐことが重要です。

この記事では、カビの危険性や、弁当箱の正しいカビ取り方法について解説します。

カビが生えやすい素材や特徴についても紹介するので、この記事を参考にして毎日のお弁当をより安全で快適なものにしてください。

| この記事でわかること |

| ・弁当箱のカビを除去する方法 ・弁当箱のカビを防ぐ方法 ・カビが生えにくい弁当箱の素材 ・弁当箱にカビが生える原因 |

目次

1.弁当箱のカビは危険!?その理由は?

弁当箱に黒い斑点が発生したり、緑色のカビが発生したりすることもあるでしょう。

それを見た時に「気持ち悪い」と不快感を抱くことも多いと思いますが、弁当箱のカビのリスクは見た目だけではありません。

様々な健康被害の原因になる恐れがあるのです。

1-1.食中毒の原因

カビの中には、毒素を産生する種も存在します。

これらの毒素は、摂取することで食中毒を引き起こすことがあり、嘔吐や下痢、腹痛などの症状を引き起こす可能性があります。

1-2.アレルギー反応

カビはアレルゲンとなることがあり、カビに敏感な人が触れたり摂取したりすると、アレルギー反応を引き起こすことがあります。

皮膚の発疹や鼻水、くしゃみ、ひどい場合には呼吸困難を引き起こすこともあります。

1-3.呼吸器系への影響

カビの胞子を吸い込むことで、喘息の発作を引き起こしたり、呼吸器系の疾患を悪化させることがあります。

特に閉鎖された空間での長期間の露出は、健康に悪影響を与えることがあります。

1-4.長期的な健康への影響

一部のカビは、カビ毒(マイコトキシン)を産生します。

これらは長期的に健康に様々な悪影響を及ぼす可能性があり、肝臓や腎臓に障害を与えることも指摘されています。

2.弁当箱にカビが発生する原因とは

カビは様々な条件下で生育し、弁当箱に使用されるプラスチック、木材、金属など、さまざまな素材に生える可能性があります。

これらの素材の中でも、表面が粗いものは、特にカビの胞子が付着しやすく、結果としてカビが発生しやすい環境を作り出します。

また、カビの成長には以下の4つの条件が必要です。

- 水分

- 栄養源

- 温度

- 酸素

これらの条件が揃うとカビは繁殖を始めます。

弁当箱は使用中や使用後に湿度が高く栄養分が豊富な状態になりやすいため、カビの発生リスクが高まります。

2-1.水分

カビの成長には水分が不可欠です。

弁当箱内に残された食品の水分や、洗った後に完全に乾燥させなかった水分は、カビの成長に理想的な環境を提供します。

そのため、使用後の弁当箱をそのまま放置していると、カビが発生しやすくなります。

2-2.栄養源

食べ物のカスや汚れはカビにとって豊富な栄養源となります。

特に、弁当箱の隅やふたの裏側など、清掃が難しい部分に残った食品の残りは、カビの成長を助ける栄養分を提供します。

カビはこれらの有機物を分解してエネルギーとして利用し、その過程でさらに多くのカビの胞子を生産します。

弁当箱を洗わずに放置していたり、洗っても隅の方に汚れが残っていたりすると、それが栄養になってしまうのです。

2-3.温度

カビは20~30℃の温度で最もよく成長します。

室温はカビの成長に適しているため、室内で放置された弁当箱はカビが生えやすくなります。

夏場や温暖な気候の地域では、特にカビの発生リスクが高まるでしょう。

2-4.酸素

カビの成長には酸素も重要な役割を果たします。

カビは通常、酸素を必要とする好気性の微生物であり、その生育には周囲の空気中の酸素が不可欠です。

弁当箱内が密閉されていても、真空ではないため、そのわずかな酸素でカビは生育してしまうのです。

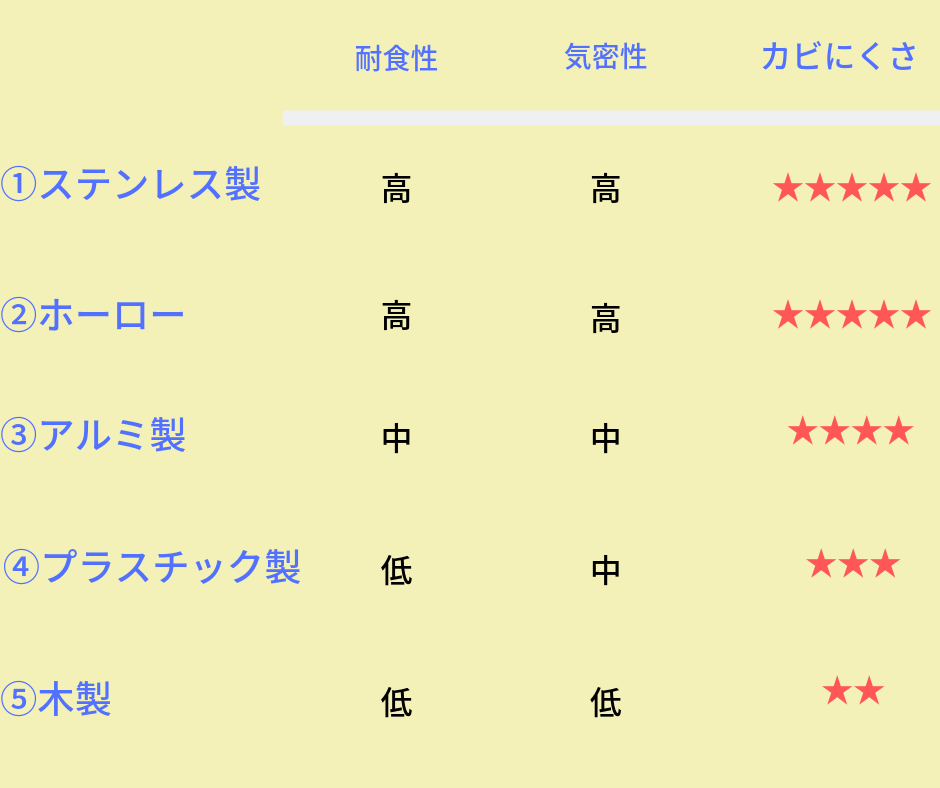

3.弁当箱の素材別!特徴やカビの生えにくさは?

弁当箱と一括りに言っても、いくつか素材があり、素材ごとにカビの生えにくさや特徴が違います。

ここでは弁当箱に使用される素材について詳しく解説します。

3-1.弁当箱に使用される素材とその特徴

弁当箱の素材としては、主に以下のようなものがあります。

- プラスチック

- ホーロー

- ステンレス

- アルミ

- 木製(曲げわっぱなど)

カビの生えやすさという観点から見ると、これらの素材それぞれにメリットとデメリットがあり、一概にどれが最も良いとは言えません。

ここではそれぞれの特徴を解説します。

プラスチック製

プラスチック製の弁当箱は、価格の安さや軽量で持ち運びしやすい点が魅力です。

しかし、デメリットとして、臭いが残りやすく、素材が柔らかいため傷つきやすいという特性があります。

傷はカビや雑菌の温床となり得るため、注意が必要です。

■関連記事■プラスチックにもカビは生える!除去方法と予防策について

ステンレス・アルミ・ホーロー製

ステンレス、アルミ、ホーロー製の弁当箱は、臭いが残りにくく、油汚れも落としやすいのが特徴です。

しかし、これらの素材も強くこすると傷がつき、そこから雑菌が繁殖する可能性があります。

また、これらの素材は気密性が高く、弁当の汁気が漏れにくいメリットがありますが、その反面、フタを閉じた状態で保管すると湿気が内部に残りやすくなり、カビの生えやすい環境を作り出すこともあります。

木製(曲げわっぱなど)

木製の弁当箱は、その通気性の良さから湿気が逃げやすいという大きな利点があります。

しかし、木製の弁当箱は水に弱いというデメリットも持っているため、適切なお手入れが必要になります。

3-2.カビが発生にしにくい弁当箱の素材

3-1.弁当箱に使用される素材とその特徴で解説したように、弁当箱の素材ごとに特徴が違うため、カビの発生リスクも違います。

先ほど紹介した内容をまとめると、弁当箱の素材別のカビの生えにくさは以下の通りになります。

新しく弁当箱を購入する場合はこれらの内容を踏まえて選ぶといいでしょう。

4.弁当箱に生えたカビを除去する方法

カビは健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、弁当箱に生えたカビは早急に除去する必要があります。

弁当箱のカビ取り方法を3つ紹介するので、カビでお困りの方は是非参考にしてみてください。

4-1. 塩素系漂白剤でカビを除去する

カビが生えたプラスチック製の弁当箱には、塩素系漂白剤が効果的です。

キッチンハイターやキッチンブリーチなど、次亜塩素酸ナトリウムを含む製品を使用することで、カビを殺菌し、弁当箱を清潔な状態に戻すことが可能です。

カビはタンパク質で構成されており、アルカリ性に弱いため、これらの塩素系漂白剤はカビだけでなく一般的な雑菌の殺菌にも有効です。

実施方法

- 準備: 使用前に弁当箱の油汚れやたんぱく質汚れを洗浄し、乾燥させてください。これにより、漂白剤の殺菌効果が高まります。

- 漂白: 塩素系漂白剤を製品の指示に従って水で薄め、弁当箱を浸します。カビの程度に応じて、しばらく放置することで、カビの根本まで効果が浸透します。

- 洗浄: 漂白処理後は、弁当箱を十分に洗い流し、乾燥させてください。

適用素材

- プラスチック製

基本的には塩素系漂白剤の使用が可能ですが、素材の耐性を確認する必要があります。

注意点

- プラスチックの劣化

塩素系漂白剤はプラスチックを劣化させる可能性があるため、弁当箱の材質と耐性を確認し、パッケージの注意事項を守って使用してください。

- 化学反応

次亜塩素酸ナトリウムを酸性の物質と混ぜると、有害な塩素ガスが発生する危険があります。

洗剤や他の殺菌剤との混合は避け、「まぜるな危険」の警告を必ず守ってください。

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

■関連記事■食器にもカビが生える!?原因と対策について解説

■関連記事■気になる水筒のパッキンに発生したカビをキレイ取る方法

木製の弁当箱の取り扱い

木製の弁当箱に対しては、塩素系漂白剤は推奨されません。

木製のものは通気性が良いため、まずは天日干しで紫外線による自然な殺菌を試みましょう。

しかし、木の繊維にカビが深く根付いてしまった場合は、完全にカビを除去することが難しいかもしれません。

このような場合は、安全を考慮して新しい弁当箱に買い替えるのが最適です。

- 木製の注意点

木製の弁当箱は、洗剤の使用が制限されていることもあるため、カビ予防には特に乾燥させることが重要です。

また、木製品は天然素材のため、使い方によっては黒ずんだりシミができやすいことも覚えておきましょう。

4-2.熱湯消毒でカビを除去する

熱湯消毒は、古くから家庭や医療機関で広く採用されている信頼性の高い殺菌方法です。

この方法の最大の利点は、化学薬品を使用せずに済むため、安全かつ環境に優しい点にあります。

ただし、熱湯を扱う際はやけどのリスクがあるため、注意が必要です。

また、弁当箱の素材や構造によっては、内部まで十分に加熱されない可能性があり、その場合は殺菌効果が完全ではありません。

実施方法

- 準備: 熱湯消毒を行う前に、弁当箱の素材が100℃の熱湯に耐えられるかを確認してください。弁当箱に表示されている耐熱温度をチェックし、100℃以上であることを確認します。

- 煮沸消毒:

- 大きな鍋に水を入れ、沸騰させます。

- 弁当箱を分解して(可能であれば)、沸騰する水の中に入れます。

- 5分から10分間、弁当箱を煮沸し、全体が均一に加熱されるようにします。

- 乾燥: 煮沸消毒後は、弁当箱を取り出し、自然乾燥させるか、清潔な布で丁寧に水分を拭き取ります。

適用素材

- ステンレスやアルミ製

これらの素材は錆びるリスクがあるため、塩素系漂白剤は適していませんが、熱湯消毒は推奨されます。

- 耐熱プラスチック製

耐熱温度が100℃以上であれば、熱湯消毒が可能です。

注意点

- やけどに注意

熱湯を使用する際は、やけどをしないよう特に注意してください。

- 素材の確認

弁当箱が熱湯に耐える素材で作られているかを事前に確認し、耐熱性に不安がある場合は別の方法を検討してください。

4-3.消毒用エタノールでカビを除去する

消毒用エタノールは、カビ除去にも効果的な選択肢です。

その揮発性の高さと食品にも使用される安全性から、カビに対して強力に作用します。

特に、弁当箱を化学薬品を使用せずに清潔に保ちたい場合に適しています。

実施方法

- 準備: まず、弁当箱の油汚れや食品由来の汚れを通常の食器洗剤で洗い落とし、完全に乾燥させてください。これにより、エタノールの殺菌力が最大限に発揮されます。

- 消毒: 消毒用エタノールを清潔な布に含ませ、弁当箱の内外を拭きます。全面がエタノールによって濡れるようにしてください。

- 乾燥: エタノールを適用した後、自然乾燥させます。エタノールの揮発性により、比較的短時間で乾燥します。

適用素材

ほとんどの素材の弁当箱で使用可能

注意点

- 洗浄と乾燥

エタノールは油汚れや水分が残っていると、その効果が著しく低下します。

従って、消毒前には弁当箱を徹底的に洗浄し、乾燥させることが重要です。

- 火気に注意

エタノールは揮発性が高いため、使用する際は火気の近くで使用しないでください。

また、使用後はしっかりと蓋を閉め、子供の手の届かない場所に保管してください。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

フマキラー キッチン用 アルコール除菌スプレー

出典:楽天市場

■関連記事■台所のカビの原因と危険地帯は?カビを大量発生させない方法

■関連記事■キッチンシンクのカビ取り方法

5.弁当箱のカビを防ぐための6つの対策

弁当箱のカビを防ぐための対策には、日常の使用と保管方法に注意を払うことが重要です。

以下に、カビの発生を防ぐための具体的な対策をいくつか紹介します。

- 速やかに洗う

- 徹底的に乾燥させる

- 分解して乾燥させる

- 防カビ加工された弁当箱を選ぶ

- 抗菌グッズを活用する

- 適切な保管方法を心がける

5-1.速やかに洗う

弁当箱を使用した後は、できるだけ早く洗うことがカビ予防の鍵です。

食べ残しやソースの汚れは、カビの栄養源となり得るため、放置するとカビが生える原因になります。

洗う際は、弁当箱の隅々までしっかりと洗浄し、食品の残りかすがないように注意しましょう。

特に蓋の裏側やパッキン周辺は汚れが溜まりやすいため、念入りに洗い流すことが大切です。

5-2.徹底的に乾燥させる

洗った後の弁当箱は、完全に乾燥させることが重要です。

湿った状態で保管するとカビの繁殖を促すことになりかねません。

天気の良い日は、直射日光の下で乾燥させると、自然の殺菌効果も期待できます。

室内で乾燥させる場合は、風通しの良い場所でしっかりと水気を取り除きましょう。

また、乾燥機を使うのも効果的です。

5-3.分解して乾燥させる

弁当箱が分解可能なタイプの場合、各部品を分解してから洗浄し、乾燥させるとより効果的です。

分解することで、普段は洗いにくい隙間やパッキンの裏側などもしっかり洗え、乾燥も早く完全に行えます。

定期的に分解して洗うことで、カビの予防だけでなく、臭いの原因となる雑菌の繁殖も抑えることができます。

5-4.防カビ加工された弁当箱を選ぶ

現在市販されている弁当箱の中には、防カビ加工が施されているものもあります。

これらの弁当箱は、素材自体がカビの発生を抑制する特性を持っているため、カビが生えにくくなっています。

特にプラスチック製の弁当箱を選ぶ際に、防カビ加工されているかどうかをチェックすることをお勧めします。

5-5.抗菌グッズを活用する

市販されている抗菌シートなどの抗菌グッズを弁当箱に使用することで、カビの発生を抑制できます。

抗菌シートは、弁当箱の底や蓋の内側に敷くだけで簡単に使用でき、食品と直接触れる部分の衛生管理に役立ちます。

これらのグッズを活用することで、カビの繁殖だけでなく食中毒なども予防し、お弁当を安全に保つことができます。

大和物産 お弁当用抗菌シート

出典:Amazon

5-6.適切な保管方法を心がける

弁当箱は使用しない時に適切に保管することも、カビ防止には重要です。

乾燥した状態で保管することはもちろん、通気性の良い場所での保管を心がけましょう。

密閉された場所や湿度が高い場所での保管は避け、定期的に弁当箱を取り出して風通しを良くすることも効果的です。

6.まとめ

今回はカビが生えにくい弁当箱の素材や、カビが生えた場合の対処方法について解説しました。

弁当箱はプラスチック製のものが一般的ですが、傷つきやすいためカビが生えやすくなるという問題があります。

そこで、防カビ加工された弁当箱や、素材自体がカビに強いステンレスやアルミ製の弁当箱の選択が推奨されます。

そして、カビが生えてしまった場合には、塩素系漂白剤、熱湯消毒、消毒用エタノールを使用して早急にカビ取りするようにしましょう。

また、カビ予防のためにも、日々の弁当箱のお手入れと正しい保管方法を心がけることが大切です。

以下のような対策を心がけることでカビの発生リスクを最小限に抑えることができます。

- 速やかに洗う

- 徹底的に乾燥させる

- 分解して乾燥させる

- 防カビ加工された弁当箱を選ぶ

- 抗菌グッズを活用する

- 適切な保管方法を心がける

今回ご紹介した素材選びのポイントやカビの対処法を活用して、健康と安全を守りながら美味しいお弁当を楽しんでいただければ幸いです。

<参考文献>

・朝倉邦造『カビのはなし─ミクロな隣人のサイエンス─』2013年、朝倉書店

・隈下祐一、加藤信一『洗浄と殺菌のはなし』2013年、同文館出版