布団の下や収納スペースに、カビ対策として「すのこ」を敷いているという方も多いですよね。

しかし、そのすのこ自体にカビが生えてしまったという経験を持つ方もいるのではないでしょうか。

すのこは通気性を高める一方で吸収性が高く、カビが発生しやすいアイテムでもあるのです。

特に布団を敷きっぱなしにしたり、窓際で結露が起きやすい環境では、白カビや黒カビが短期間で広がってしまうことも少なくありません。

本記事では、白カビ・黒カビ別の正しい落とし方や、すのこにカビが生える原因、再発を防ぐための具体的な対策を徹底解説します。

さらに、カビに強い素材のすのこも紹介しますので、すのこのカビにお困りの方はぜひ参考にしてください。

| この記事でわかること |

| ・すのこのカビ取り方法 ・すのこのカビの発生を防ぐための対策 ・すのこにカビが生える原因 ・すのこ以外にカビが広がった場合の対処方法 |

目次

1.すのこにカビを発見!見つけたらまずやることとは?

すのこにカビを発見した際には、冷静に対応することが重要です。

最初に行うべきことは、マスクとゴム手袋を装着することです。

カビが有害な毒素を含んでいる可能性があり、カビに触れることでアレルギー反応などを引き起こすことがあります。

そのリスクを最小限に抑えるためにも、マスクとゴム手袋をしましょう。

次に、カビがすのこの周囲の物にも広がっていないか確認します。

もし他のアイテムにもカビが見つかった場合は、それらを適切に処理する必要があります。

確認後、すのこを広いスペースに移動させて、作業しやすくしましょう。

その時に、カビの胞子が飛散しないように静かに慎重に移動させることがポイントです。

また、すのこだけを清掃しても、元の場所に戻したときに再びカビが生える可能性があるため、すのこの下にあった布団やマットレスも含めて、すべてのカビを取り除くことが望ましいです。

もし、すのこの上に敷いていた布団やマットレスにカビが生えていたら、以下の記事を参考にしてカビ取りすることをおススメします。

■関連記事■来客用のお布団にカビが!生えてしまったカビを除去する方法をプロが伝授

2.白カビが発生している場合の除去方法

すのこに生える一般的なカビの一つに、「白カビ」があります。

このカビはすのこの表面で増殖するため、除去が比較的容易です。

ただし白カビは飛散しやすいため、カビの胞子が舞ったりしないように十分注意して作業しましょう。

用意するもの

- 消毒用エタノール(スプレータイプ)

- キッチンペーパー

カビ取り手順

- 消毒用エタノールをキッチンペーパーに吹きかけ、すのこに生えたカビを優しく拭き取ります。使用したペーパーは再利用せずに捨ててください。

- 目に見えるカビを全て拭き取った後、消毒用エタノールを直接すのこに吹きかけます。均一にスプレーすると効果的です。

- 風通しの良い場所ですのこを完全に乾燥させます。

カビを直接スプレーで除去する前に拭き取ること、そして重いものはその場で処理しても良いですが、適切な換気を心がけましょう。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

3.黒カビが発生している場合の除去方法

もしすのこに生えたカビが黒い場合、それは深刻な状態を示しています。

「黒カビ」は色素を持ち、すのこの表面だけでなく内部の隙間にも侵入しています。

このため、カビの胞子を取り除いても、シミは簡単には消えません。

そこで、黒カビを取り除くには以下の方法を試してください。

もしシミが残る場合は、紙やすりで表面を軽く削ることも一つの解決策です。

用意するもの

- 酸素系漂白剤

- 洗面器

- お湯

- 使い捨ての布(2枚)

カビ取り手順

- 洗面器にぬるま湯を張り、適量の漂白剤を混ぜて溶液を作ります。

- 1枚の布に溶液を含ませてからよく絞ります。

- その布をカビが生えたすのこの面に置き、30分程度放置します。(ただし、木材が変色しないよう注意してください)

- 布を取り除いた後、もう一枚の布を水で濡らして絞り、溶液が残らないようにすのこの表面を丁寧に拭き取ります。

- 最後に、すのこが完全に乾くまでしっかりと乾燥させます。

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

■関連記事■木製品のカビを除去する方法

■関連記事■すのこベッドに生えたカビの取り方

プロレベルのカビ取りをするならカビ取りマイスター

カビ取り業者のハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターは、実際に業者が使用しているカビ取り剤を誰でも使えるように改良した商品です。

そのため自宅でプロレベルのカビ取りができますし、危険な成分は含まれていないためすのこなどの木材のカビ取りにも使用できます。

安全なカビ取り剤でしっかりカビを除去したい時は是非検討してみてください。

4.すのこ以外にもカビが広がっている場合

すのこにカビが生えた場合、カビが他の場所にも広がっていることがあります。

カビの胞子は空気中を漂うため、床や壁、押し入れの中など、家のさまざまな場所に定着し、繁殖する危険があります。

もしすでにカビが発生している場合は早急に対処しましょう。

初期段階であれば自力で除去することも可能です。

消毒用エタノールや市販のカビ取り剤を使用し、除去してください。

■関連記事■放置厳禁!押入れやクローゼットがカビ臭いときの対策方法

■関連記事■壁にカビが生える4つの原因と対策方法をカビ取りのプロが徹底解説!

ただし、カビが広範囲にわたって発生している場合や、深刻な被害をもたらしている場合は、自力での対処が難しいことがあります。

このような状況では、プロのカビ取り業者に依頼するのが一番です。

業者はカビの種類を正確に特定し、適切な除去方法と防止策を提案してくれます。

また、専門的な機材や効果的なカビ取り剤を使用して、根本的な解決を図ってくれるでしょう。

これ以上カビが悪化する前に、まずは一度カビ取り業者に相談することをおススメします。

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

5.すのこにカビが生える原因とは

カビ対策としてすのこを使用しているにも関わらず、すのこ自身にカビが生えることは珍しいことではありません。

では、何故そのようなことが起きてしまうのでしょうか。

その原因について解説します。

5-1. カビの発生条件

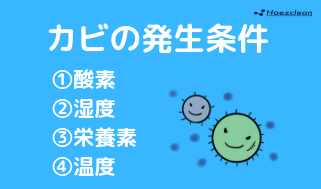

カビが繁殖しやすい場所には、以下の4つの条件が揃っているものです。

①酸素

カビも人間と同じく酸素を必要とします。

②湿度

湿度60%以上の環境ではカビが勢いよく増殖します。

③栄養

食べカス、ホコリ、汗や皮脂の汚れなどがカビの栄養源になります。

④温度

室温と同じ25℃前後はカビにとって最適な温度です。

これらの条件を踏まえると、カビは私たちの生活環境で非常に増殖しやすいことがわかります。

特に湿気の多い梅雨の時期には、室内の湿度が70〜80%にまで上昇することも珍しくありません。

そのような状況になってしまうと、カビの発生リスクが非常に高くなってしまいます。

5-2. すのこにカビが発生しやすい理由

カビ対策のために設置されたすのこにカビが生える主な原因は以下の通りです。

天然素材

カビは木材などの天然素材を栄養源にします。

そのため、木製のすのこはその素材自体がカビの栄養源になってしまうのです。

湿気の蓄積

すのこはカビ対策に使用されることが多いため、湿気が溜まりやすい場所に設置されがちです。

湿度が高い場所はカビのリスクが高く、すのこもその影響を受けてしまうでしょう。

ホコリの蓄積

すのこの下にはホコリなどが溜まりやすいため、そこから繁殖してしまいます。

密閉された空間

押入れやクローゼットなどの密閉された空間に置かれることが多いです。

密閉された空間は湿度が上がりやすいため、カビのリスクが高くなります。

カビの発生に気付きにくい

すのこは移動させる機会が少ないため、カビに気づきにくいでしょう。

大掃除の時などの久しぶりに動かしたら広範囲にカビが発生していたということが起こり得ます。

6.もう生やさない!すのこのカビを防ぐための対策

続いて、すのこのカビの発生を防ぐための対策を紹介します。

すのこのカビを防ぐことができれば、本来カビから守りたかった布団や衣類などのカビ防止にもつながります。

日々の生活に取り入れるようにしてください。

- 室内を除湿して湿度60%以下に保つ

- 窓の結露を防ぐ

- 通気性の良い家具の配置にする

- 布団を敷きっぱなしにしない

- 除湿剤や除湿シートを活用する

- 定期的に掃除する

6-1. 室内を除湿して湿度60%以下に保つ

カビの発生を防ぐ最も基本的な方法は、室内の湿度を60%以下に保つことです。

湿度が高いとカビの繁殖に適した環境が整ってしまうため、除湿機やエアコンの除湿機能を活用しましょう。

特に梅雨時や湿気が多い季節には、湿度管理に十分気を付けてください。

また、日々の生活で発生する湿気にも注意が必要です。

お風呂上りや料理中など、湿度が上がりやすい時には換気を心がけましょう。

6-2. 窓の結露を防ぐ

窓ガラスの結露は、室内の湿度が高いことのサインです。

結露を放置すると窓周辺のカビの原因になります。

結露を防ぐためには、室内の温度と湿度のバランスを保つことが重要です。

断熱性の高い窓に変える、結露防止シートを使用するなどの対策が有効です。

また、寒い季節は特に、暖房を適度に使用して室内の温度差を少なくしましょう。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

6-3. 通気性の良い家具の配置にする

家具の配置によっては、空気の流れが悪くなり湿気がこもる原因になります。

すのこを使用する際は、通気性を良くするために家具と壁の間に少し隙間を空けて設置しましょう。

また、重ねて収納する場合も、すのこの間に空気が流れるように注意が必要です。

通気性を確保することで、湿気がこもりにくくなり、カビの発生を防げます。

6-4. 布団を敷きっぱなしにしない

布団をすのこの上に敷きっぱなしにしておくと、湿気がたまりやすくなります。

使用後は人の体温や湿気が布団に残りやすいので、毎日布団を畳んで風通しを良くしましょう。

天気の良い日には、布団を外に干すことで、湿気を取り除きカビ防止にもなります。

6-5. 除湿剤や除湿シートを活用する

押し入れやクローゼットなど、特に湿気がこもりやすい場所には、除湿剤を活用しましょう。

これらの除湿製品は、湿気を吸収してくれるため、カビの発生を防ぐ助けになります。

定期的に除湿剤を交換することで、常に効果的に湿気をコントロールできます。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

6-6. 定期的に掃除する

すのこやその周囲を定期的に掃除することも、カビの予防には欠かせません。

ホコリや汚れはカビの栄養源になるため、定期的に拭き掃除や掃除機をかけることで、カビの発生を抑えることができます。

湿気の多い季節には、こまめに掃除を行うことを心がけてください。

7.木製以外のすのこの使用を検討してみる

すのこにカビが生えやすい理由の1つとして、素材が木製であることが考えられます。

木材は吸湿性が高いため、カビが増殖しやすい環境を提供してしまいます。

さらに、木は天然の有機物であり、カビの栄養源となり得ます。

木製のすのこは、その吸湿性によって収納している物のカビ予防になるというメリットもありますが、すのこ自体にカビが発生しやすいというデメリットもあるので、それらを踏まえて素材を選ぶのがいいでしょう。

もし木製以外のすのこにするなら以下のようなものがあります。

- プラスチック製(樹脂製)

- ステンレス製

- 除湿機能のあるすのこ

プラスチック製やステンレス製のすのこは、お手入れが容易で、耐久性にも優れています。

特に、ステンレス製のすのこは錆びにくく洗いやすいため、衛生的に保ちやすいです。

また、除湿機能を持つすのこもあり、布団の下などに敷くことで湿気を効率的に取り除き、カビの発生を抑制できるでしょう。

8.まとめ

今回はすのこにカビが生えた場合の除去方法やカビを防ぐための対策について解説しました。

カビは私たちの生活空間に潜む見えない敵であり、特にすのこのような湿気を吸収しやすい素材にとっては大きな問題です。

もしカビが発生した場合は、以下のものを使用して早急に対処しましょう。

- 消毒用エタノール

- 酸素系漂白剤

- 木材でも使用できるカビ取り剤

そしてカビ取りができたら、今度は再発しないようにカビ対策を行ってください。

- 室内を除湿して湿度60%以下に保つ

- 窓の結露を防ぐ

- 通気性の良い家具の配置にする

- 布団を敷きっぱなしにしない

- 除湿剤や除湿シートを活用する

- 定期的に掃除する

これらのことを気を付けることで、カビの発生リスクを最小限に抑えることができます。

最後に、すのこのカビ防止と除去は、単に清潔を保つためだけでなく、私たちの健康を守るためにも重要なことです。

カビはアレルギーや健康上の問題を引き起こすことがありますので、この記事で紹介した対策を生活に取り入れ、快適で健康的な住環境の維持を目指してください。

コメント