「きちんと掃除をしているのに、毎年カビが発生してしまう…」

そんなお悩みを抱えてはいませんか?

梅雨が訪れるたびに壁や浴室の隅に現れる黒いポツポツとしたカビ。

一度発生すると掃除をしても取りづらく、せっかくきれいにしても短期間で再発を繰り返してしまい、ストレスや不安が尽きない方も多いのではないでしょうか。

「このまま放置していて本当に大丈夫だろうか?」

「家族の健康に悪影響を及ぼすのではないか?」

という不安もあるかもしれません。

しかし、カビの問題は正しい知識と適切な対策を取ることで『根本的に解決すること』が可能です。

本記事では、カビ取りのプロがおススメする効果的なカビ取り方法やカビ予防策について詳しく解説します。

| この記事でわかること |

| ・カビが繰り返し発生する根本的な原因 ・自分で簡単に実践できる効果的なカビ取り手順 ・カビを再発させないための日常的な予防習慣 ・信頼できるカビ取り業者を見極めるポイント |

読み進めるうちに、「もっと早く知っておけばよかった」と感じるような具体的な解決方法に出会えるはずです。

しつこいカビの悩みから解放され、清潔で快適な住まいを取り戻すために、ぜひ次の一歩を踏み出しましょう。

目次

1. カビが生える原因と発生リスクチェックリスト

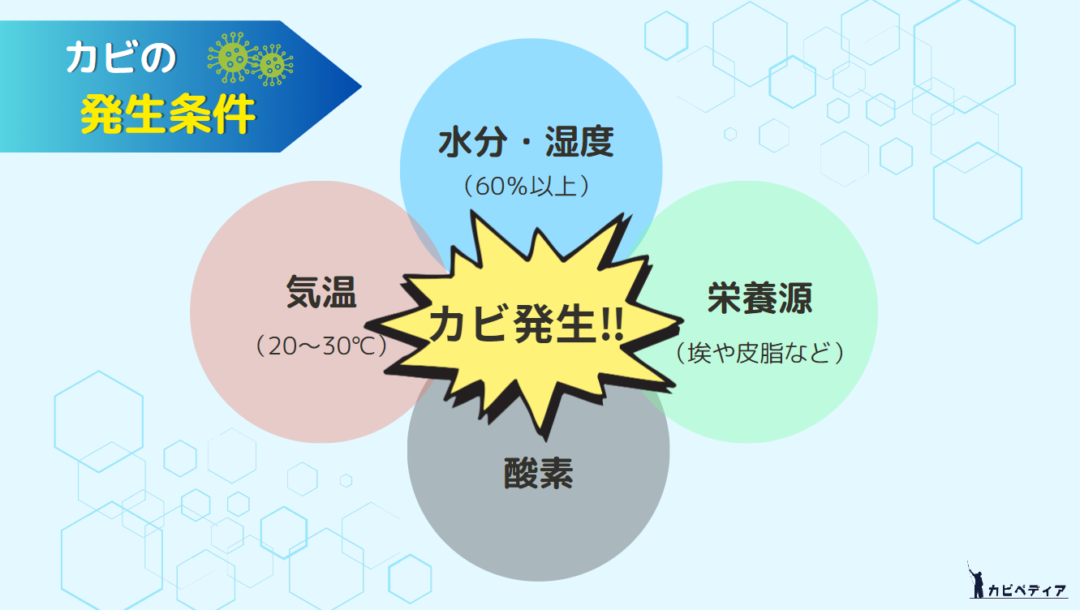

カビが発生するためにはいくつかの条件があり、それらが揃ったときに初めて目に見える形で発生します。

一度カビが発生すると、目に見えないほど小さな胞子がその場に残り続け、環境が改善されなければ何度でも再発してしまいます。

そのため、カビ対策には「原因を知り、根本的に改善すること」が重要です。

ここでは、まずカビが発生する原因とご自宅のカビのリスクを確認するためのチェックリストをご紹介します。

1-1. カビが生える原因

カビは以下の4つの条件が揃ったときに発生し、一気に繁殖を始めます。

湿度

湿度が60%を超える環境ではカビが活発に繁殖します。

梅雨の時期や洗濯物を室内干しする季節には、室内の湿度が上がりやすくなるため注意が必要です。

温度

カビは20~30℃の暖かい環境を好みます。

春から秋にかけてはもちろん、冬でも暖房使用時の結露により、室内温度がカビの好む範囲になる場合があります。

栄養源

カビはホコリ、食べ物のカス、皮脂汚れなどを栄養源として増殖します。

普段の掃除では見落としがちな家具の裏や隅などに溜まったホコリにも注意が必要です。

酸素

カビは酸素を必要とします。

一般的な家庭環境には酸素が十分に存在するため、密閉された空間でもなければ、この条件は常に満たされていると考えてよいでしょう。

カビ菌は目に見えなくても空気中に常に存在しているため、条件が揃えば家中どこにでも発生し得るのです。

■関連記事■日当たりの悪い北向きの部屋がカビ臭い?!カビ対策方法をプロが解説

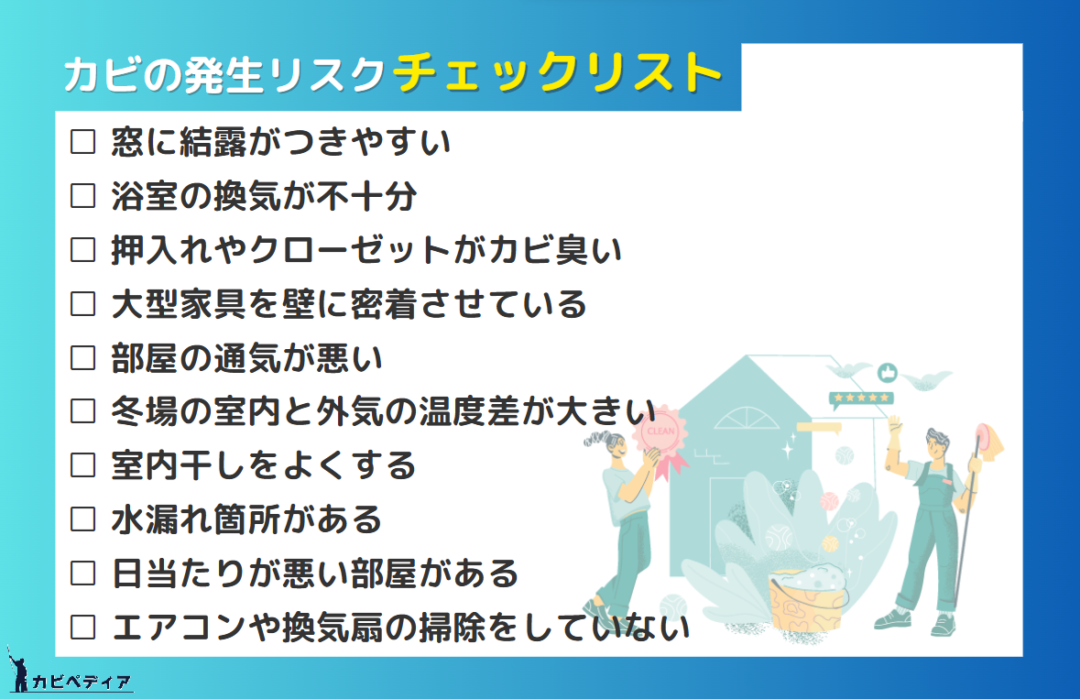

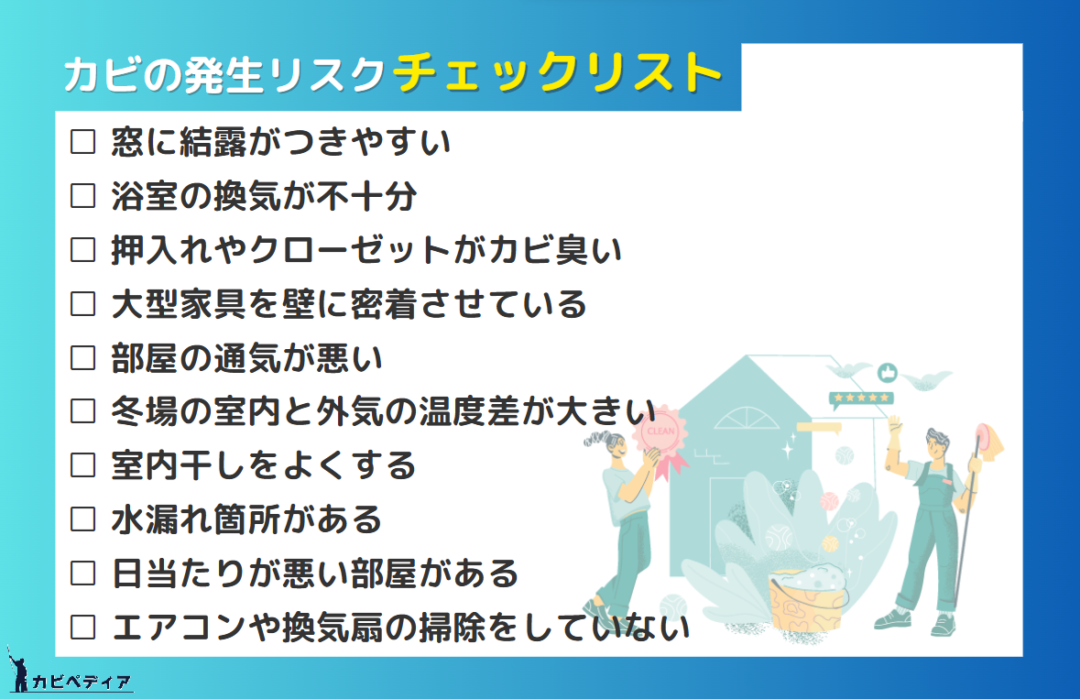

1-2. カビの発生リスクチェックリスト

続いて、ご自宅がカビにとって繁殖しやすい環境かどうか確認してみましょう。

以下のチェックリストで、当てはまる項目がいくつあるか確認してみてください。

当てはまる項目が多いほど、カビ発生のリスクが高いと言えます。

チェックがいくつも付いている場合は、気付かないうちに家の中でカビが繁殖しているかもしれません。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境かを一度確認しておくと、対策の方向性が決めやすくなります。

2. 【場所別】自分でできる効果的なカビ取り方法

カビは時間が経つとどんどん範囲を広げて悪化するため、見つけたら早めに適切な方法で除去することが重要です。

また、場所によって効果的な掃除方法や注意点が異なるため、ここでは代表的な場所ごとのカビ取り手順を詳しく解説します。

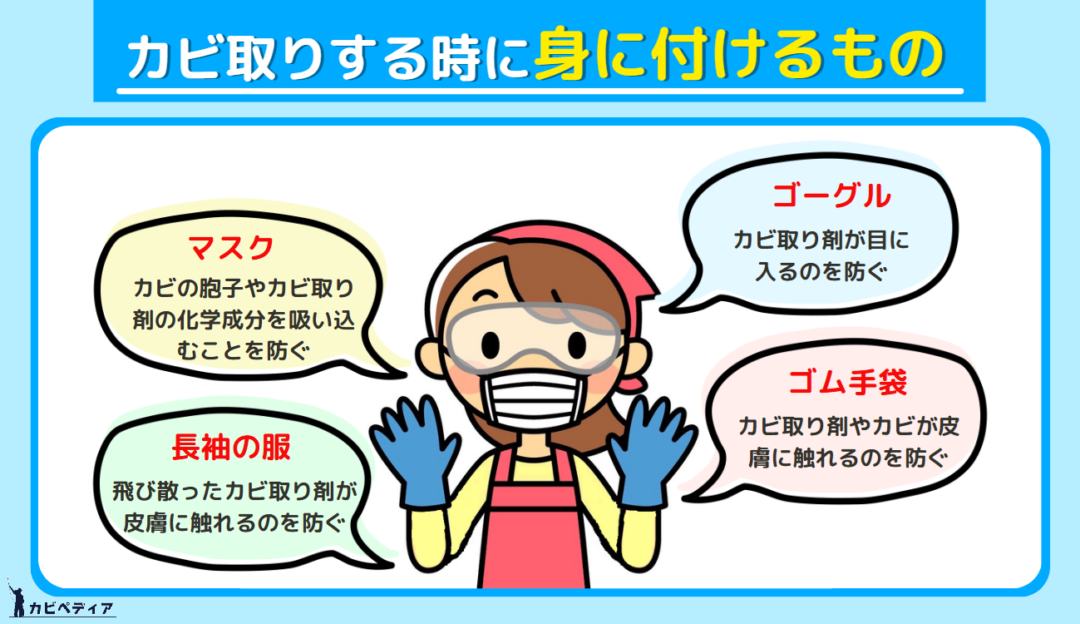

カビ取り作業を行う際は、換気を良くし、マスクやゴム手袋を着用して安全に作業しましょう。

さらに、カビ取り剤を使用する場合は、マスクやゴム手袋に加えて、ゴーグルや長袖・長ズボンを身に付け、体を保護してください。

2-1. 浴室のカビ取り方法

浴室のカビは主に黒カビ(クラドスポリウム)が多いため、カビキラーやカビハイターなどの塩素系カビ取り剤が効果的です。

用意するもの

- 塩素系カビ取り剤

- ラップ

- 布

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖長ズボン

- バスブーツ

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

花王 カビハイター

出典:Amazon

注意事項

- 必ず換気を行う(窓を開ける、換気扇を回すなど)

- マスク・ゴム手袋・ゴーグル・長袖長ズボン、バスブーツを着用し、体を保護する

- 塩素系カビ取り剤は、他の洗剤と絶対に混ぜない(塩素ガスが発生する危険あり)

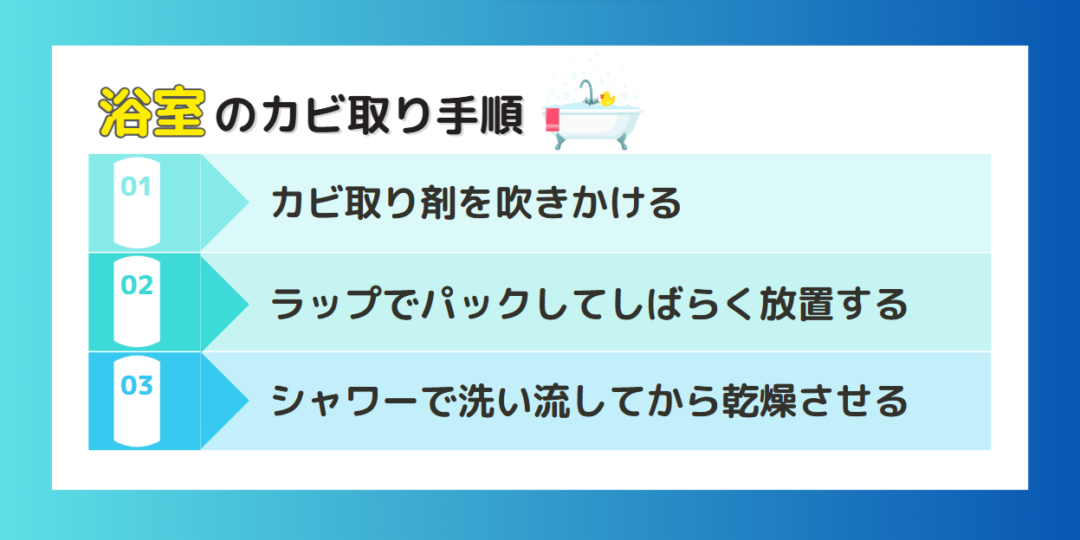

カビ取り手順

① カビ取り剤を吹きかける

汚れている場合は事前にお風呂用の洗剤などで洗ってから水気を拭き取ってください。

それからカビの発生箇所とその周りにカビ取り剤を吹きかけます。

② ラップでパックしてしばらく放置する

タイル目地やパッキン部分の場合、カビが落としにくいため、カビ取り剤を吹きかけた上にラップをして、20~30分ほど放置しましょう。

これでカビ取り剤の効果をさらに高めることができます。

③ シャワーで洗い流してから乾燥させる

カビ取り剤の成分が残らないようにシャワーで洗い流してください。

最後に布で水気を拭き取ってから、しっかりと乾燥させましょう。

■関連記事■お風呂の赤カビ対策!簡単お掃除法と予防のコツ&おすすめアイテムベスト5

■関連記事■タイル目地に生えたカビをスッキリ落とす!注意点と再発防止法をプロが解説

2-2. キッチンシンクのカビ取り方法

キッチンは排水口周りやシリコーンシーラント部分にカビが生えやすい場所です。

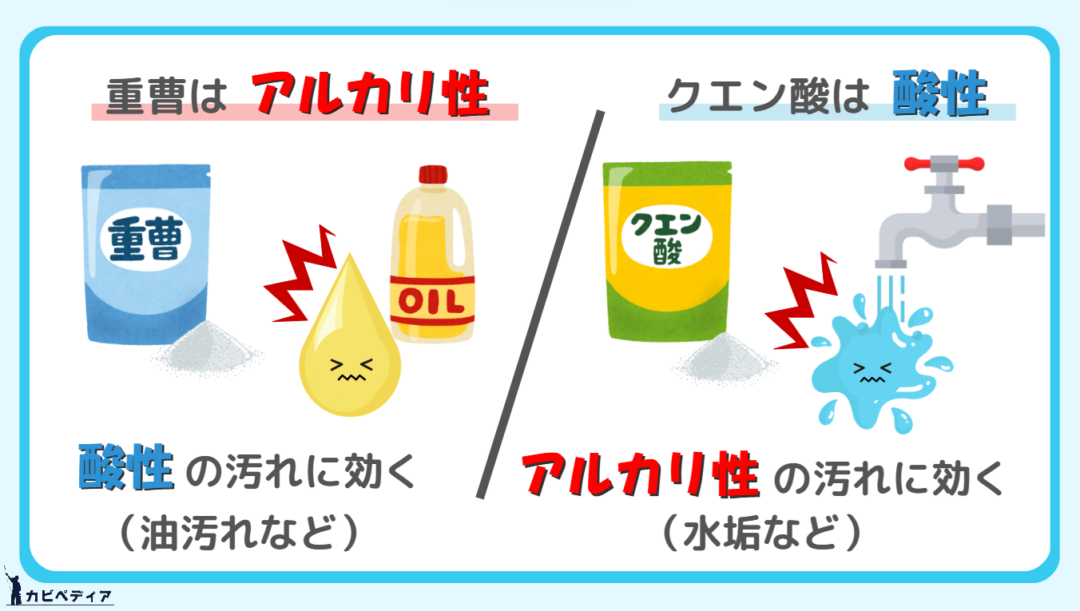

ここではアルカリ性の重曹と酸性のクエン酸を使用した方法を紹介します。

この方法はカビ取りだけでなく、普段の掃除でも活用できます。

用意するもの

- 重曹

- クエン酸

- スプレーボトル

- 容器

- スポンジ

- 布

- マスク

- ゴム手袋

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

レック クエン酸の激落ちくん

出典:Amazon

注意事項

- 換気を行う(窓を開ける、換気扇を回すなど)

- マスク・ゴム手袋を着用し、体を保護する

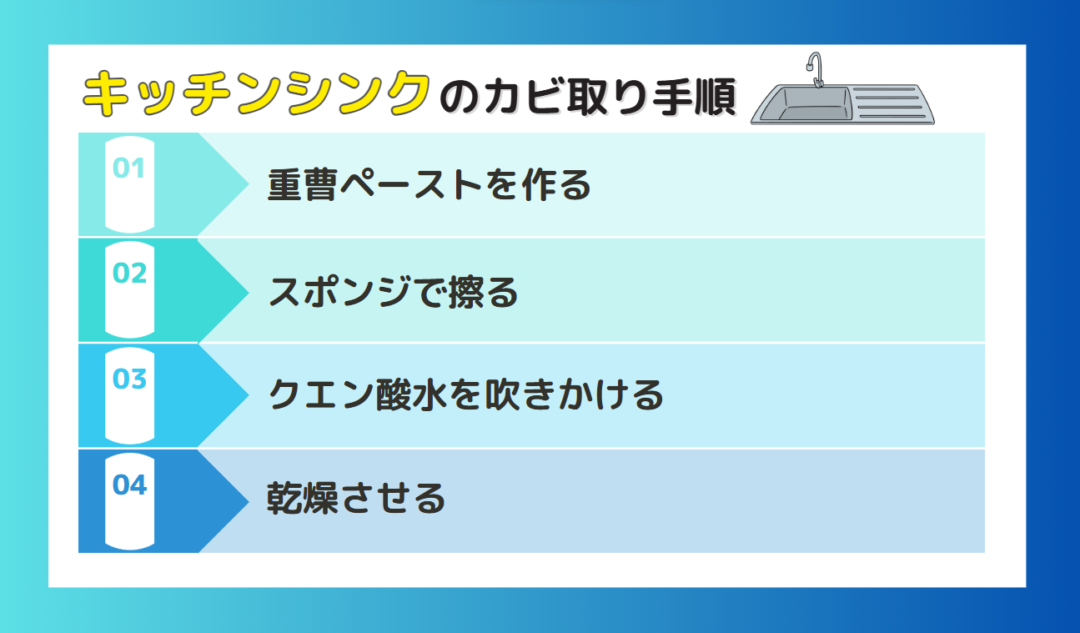

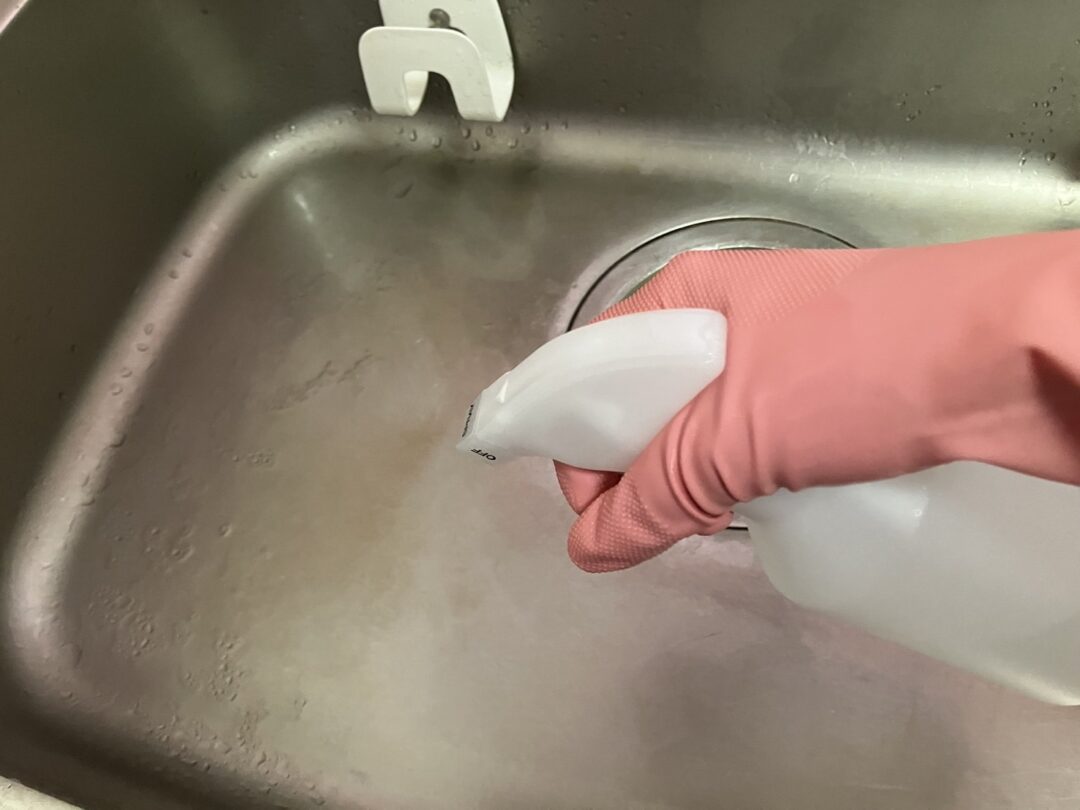

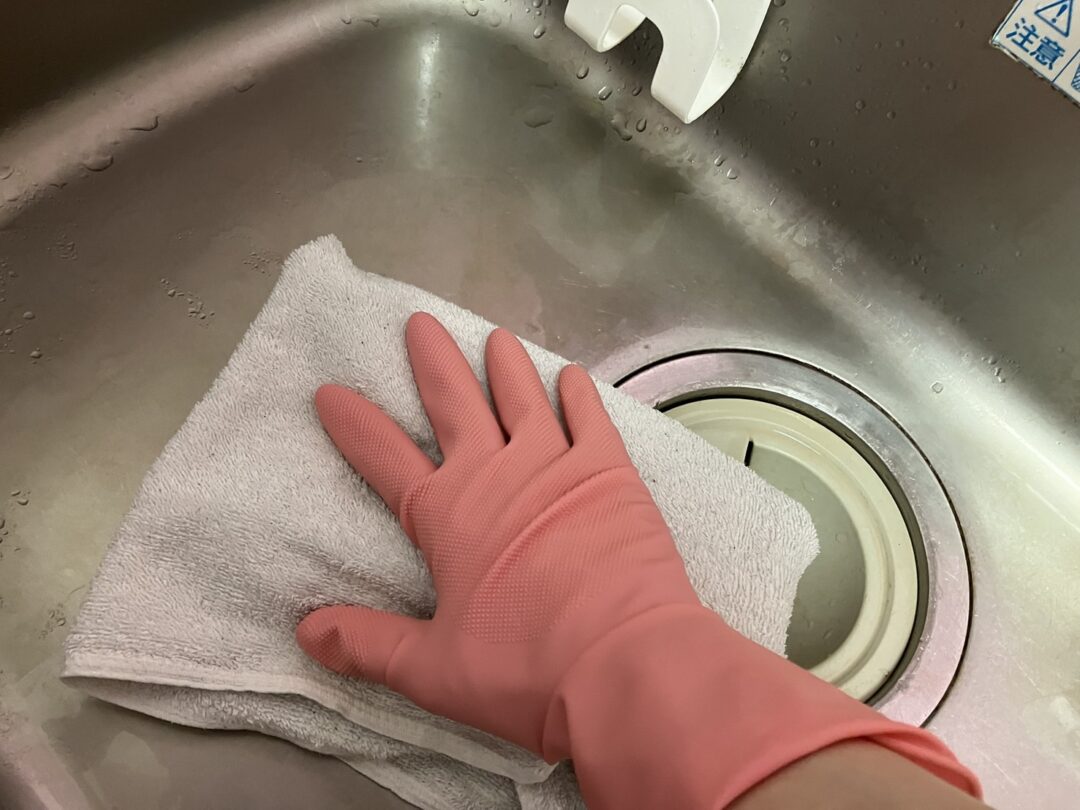

カビ取り手順

① 重曹ペーストを作る

容器に重曹を大さじ2杯と水を入れて重曹ペースト状を作ります。

カビが生えているシンクのゴムパッキン部分などにペーストを塗り、10分ほど置きます。

② スポンジで擦る

スポンジで重曹ペーストごとカビを擦り取ります。

細かい部分は歯ブラシの方が便利です。

③ クエン酸水を吹きかける

クエン酸小さじ1杯を水200mlに溶かしたクエン酸水をスプレーボトルに入れて、カビを掃除した箇所に吹きかけます。

④ 乾燥させる

布で水気を拭き取り、十分に乾燥させます。

換気して湿気を残さないよう注意します。

■関連記事■驚くほど簡単!素材別のキッチンシンクのカビ取り方法&カビ予防法を解説

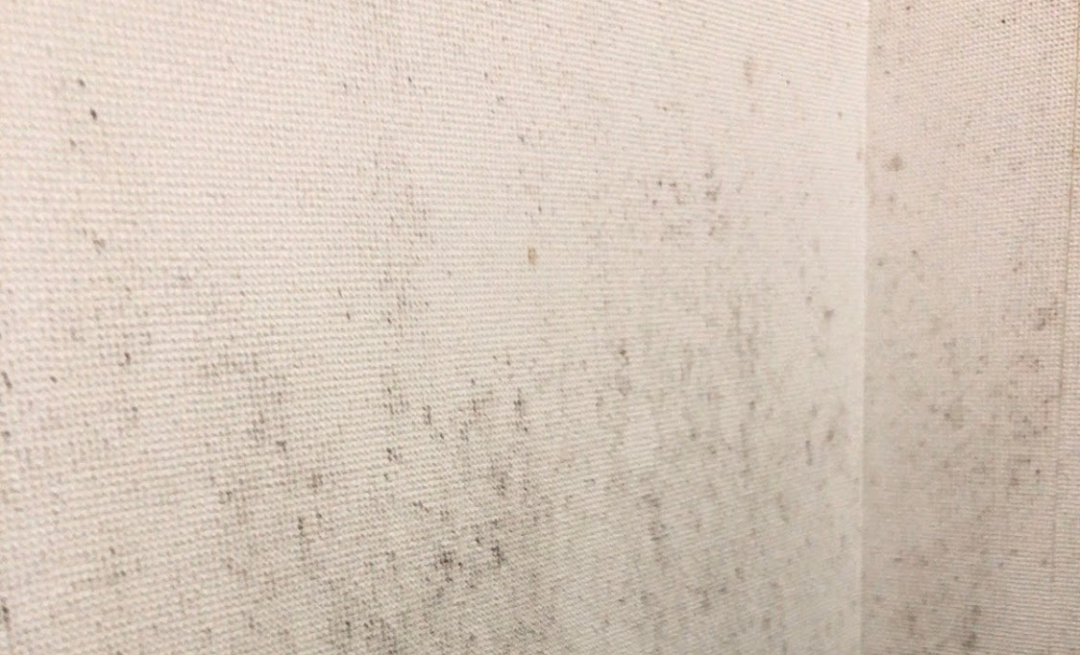

2-3. 壁紙のカビ取り方法

部屋の壁紙(クロス)にカビが発生してしまった場合、カビの種類に応じでカビ取りする必要があります。

消毒用エタノールを使用することでカビの殺菌は可能ですが、色素沈着したカビを落とすことはできません。

その場合はキッチンハイターなどの塩素系漂白剤を使用することでカビの色素を落とすことができます。

ただし本来塩素系漂白剤は壁紙で使用するためのものではないので、安全にカビ取りしたい場合は後ほど2-6. カビ取りマイスターでカビを徹底除去するで紹介するカビ取り剤をおススメします。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 塩素系漂白剤

- バケツ

- 布

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル(塩素系漂白剤を使用する場合)

- 長袖長ズボン(塩素系漂白剤を使用する場合)

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

注意事項

- 必ず換気を行う(窓を開ける、換気扇を回すなど)

- マスク・ゴム手袋・ゴーグル・長袖長ズボンを着用し、肌や目を保護する

- 塩素系漂白剤は、他の洗剤と絶対に混ぜない(塩素ガスが発生する危険あり)

- 消毒用エタノールを使用する場合は火気厳禁

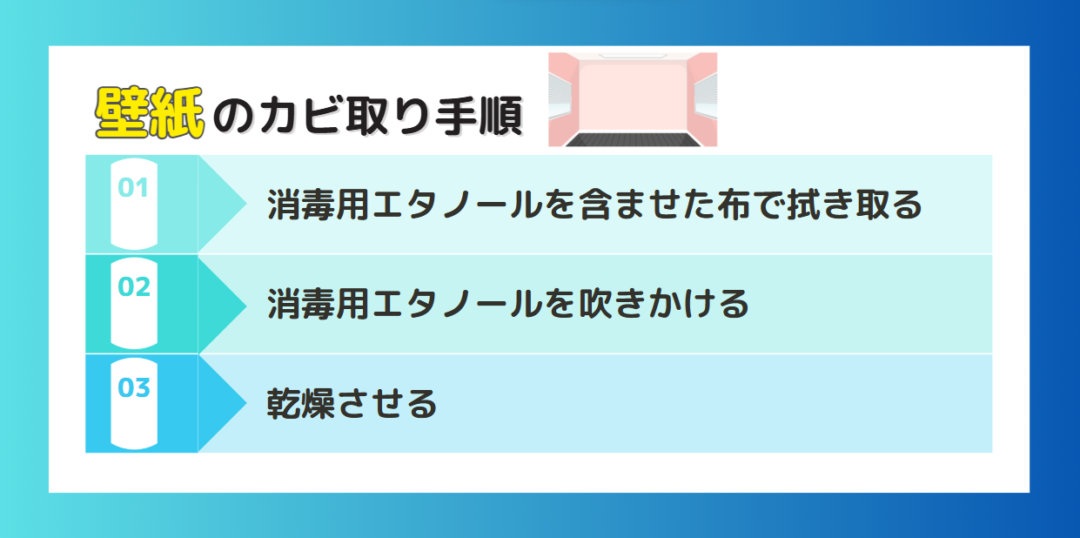

カビ取り手順(白カビや青カビの場合)

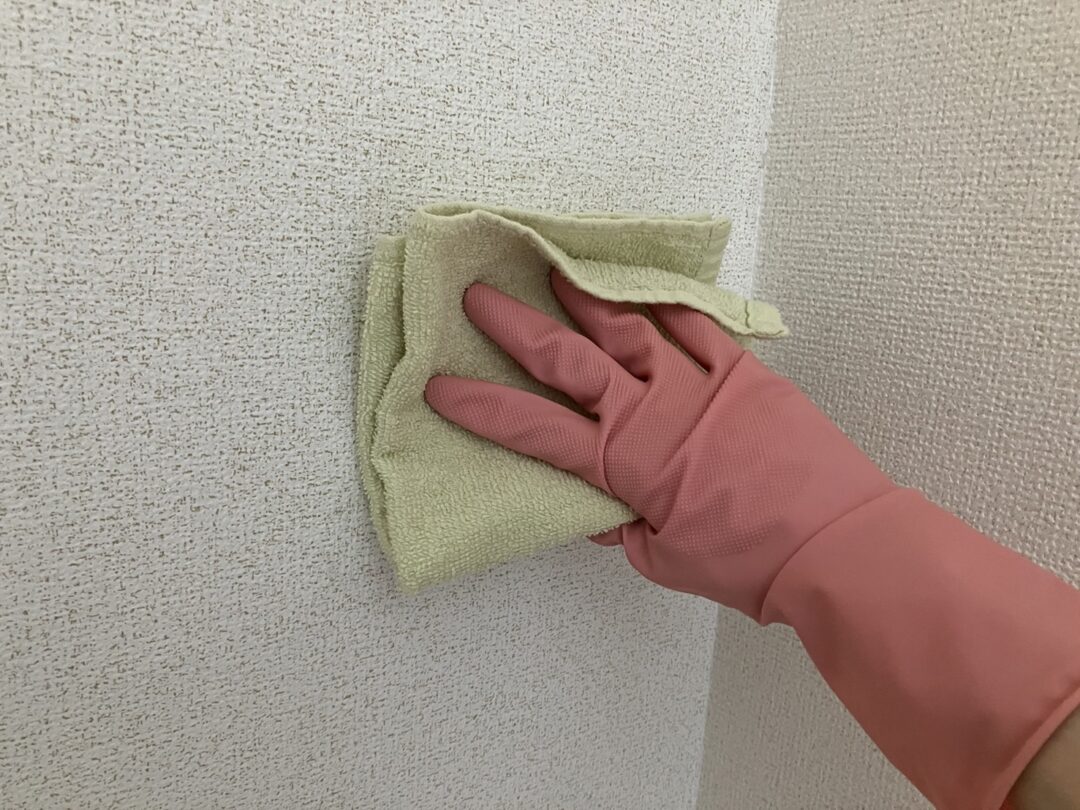

① 消毒用エタノールを含ませた布で拭き取る

白カビや青カビのように表面に発生しているカビは飛散しやすいため、消毒用エタノールを布に吹きかけて、その布でカビの部分を拭き取ってください。

② 消毒用エタノールを吹きかける

壁紙の表面のカビが取り除けたら、消毒用エタノールを直接吹きかけます。

それからしばらく放置します。

③ 乾燥させる

乾いていない消毒用エタノールを拭き取ってから、しっかりと乾燥させます。

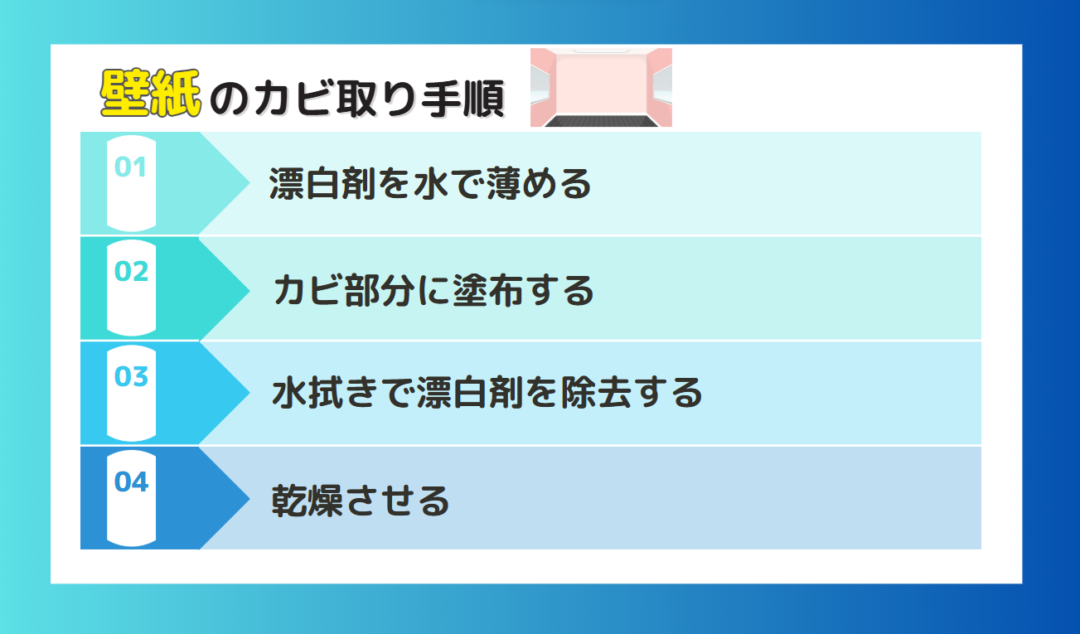

カビ取り手順(黒カビの場合)

① 漂白剤を水で薄める

バケツに水と塩素系漂白剤を入れて、原液を100倍に薄めましょう。

(ハイターの場合、水5Lに対してキャップ2杯が目安です)

そこに布を染み込ませます。

② カビ部分に塗布する

カビの箇所に漂白剤を含んだ布を軽く押し付けるようにつけます。

その後5~10分ほど放置します。

③ 水拭きで漂白剤を除去する

放置後、漂白剤が残らないように水拭きを行い、しっかりと拭き取ります。

④ 乾燥させる

水分を拭き取った後は、乾燥させるために換気を十分に行ってください。

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

■関連記事■壁の茶色い汚れはカビ!?正しいカビの除去方法と予防策を徹底解説!

壁紙(クロス)以外のカビ取り方法は以下の記事を参考にしてください。

砂壁のカビ取り方法

■関連記事■砂壁のカビ取り方法と予防策!簡単な応急処置&リフォームで再発を防ぐ

珪藻土の壁のカビ取り方法

■関連記事■健康を害する恐れも!?珪藻土の正しいカビ除去方法と正しい珪藻土の予防策を解説

塗装壁のカビ取り方法

■関連記事■カビを塗装で隠すと被害額が3倍に跳ね上がることも!?塗装面にカビが生えたときの正しい対処方法

コンクリート壁のカビ取り方法

■関連記事■コンクリートのカビを自力で除去する方法!再発を防ぐプロのカビ対策術も解説

2-4. 窓枠のカビ取り方法

窓枠やゴムパッキン部分に生える黒カビは、結露が原因で発生しやすいものです。

放置すると窓枠が劣化したりゴムが変色してしまうため、見つけたら早めに落としましょう。

ここでは塩素系カビ取り剤を使用した方法を紹介します。

用意するもの

- 塩素系カビ取り剤

- ラップ

- 布

- マスク

- ゴム手袋

注意事項

- 必ず換気を行う(窓を開ける、換気扇を回すなど)

- マスク・ゴム手袋・ゴーグル・長袖長ズボンを着用し、肌や目を保護する

- 塩素系カビ取り剤は、他の洗剤と絶対に混ぜない(塩素ガスが発生する危険あり)

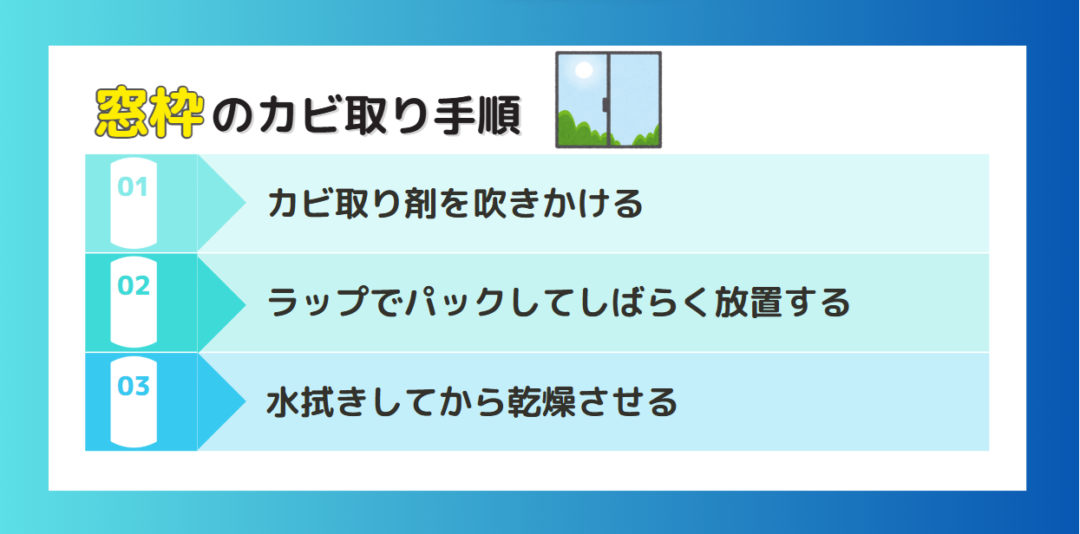

カビ取り手順

① カビ取り剤を吹きかける

硬く絞った布で窓枠やパッキンの表面の汚れやカビを取り除きます。

それからカビが発生している部分とその周りにカビ取り剤を吹きかけてください。

② ラップでパックしてしばらく放置する

パッキン部分のカビは特にしつこいため、カビ取り剤の効果を最大限に発揮させるためにラップでパックします。

それから15分ほど放置してください。

③ 水拭きしてから乾燥させる

パックを剥がし、固く絞った布で拭き取ります。

カビ取り剤の成分が残らないように何度も水拭きしてください。

その後しっかりと乾燥させて終了です。

■関連記事■窓枠の黒い汚れはカビ?パッキンに生えたカビを効果的に取る方法と対策を解説!

■関連記事■重曹とエタノールで解決!窓のサッシのカビ取りと予防方法&おすすめアイテムを紹介!

2-5. 押入れ・クローゼットのカビ対策方法

押入れやクローゼットの中は通気が悪く湿気がこもりやすいため、カビが発生しやすい空間です。

衣類や布団にカビが生えてしまうと大変なので、カビを見つけたらすぐ対処しましょう。

ここでは消毒用エタノールを使用した方法を紹介します。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 布

- マスク

- ゴム手袋

注意事項

- 換気を行う(窓を開ける、換気扇を回すなど)

- マスク・ゴム手袋を着用し、体を保護する

- 消毒用エタノールを使用する時は火気厳禁

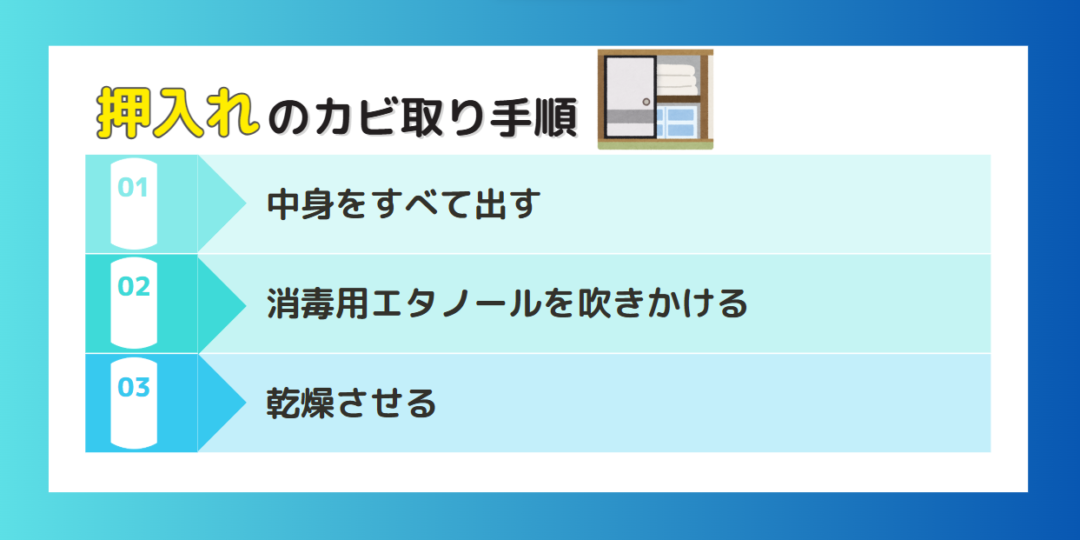

カビ取り手順

① 中身をすべて出す

収納物をすべて取り出し、カビが付着していないか確認します。

カビ臭いものは日光に当てたり洗濯したりします。

② 消毒用エタノールを吹きかける

消毒用エタノールを布に吹きかけて、ホコリや表面のカビを取り除きます。

それからカビの部分に消毒用エタノールを吹きかけ、10分ほど放置します。

③ 乾燥させる

乾いていない消毒用エタノールを拭き取ってから、しっかりと乾燥させます。

■関連記事■押入れは開けっ放しが正解?白カビを防ぐ対策&カビ取り方法を徹底解説

■関連記事■カビが生えた衣類はクリーニングで落ちる?カビ対策と自宅でのカビ取りも解説!

2-6. カビ取りマイスターでカビを徹底除去する

ここまでは、市販のアイテムを使ったカビ取り方法を紹介しましたが、「しつこいカビを根こそぎ落としたい」「安全性に配慮した製品を使いたい」という方には、カビ取り業者のハーツクリーンが販売するプロ仕様のカビ取りマイスターキットがおすすめです。

カビ取りマイスターキットは、業者レベルの除去力を持ちながら、家庭でも安全に使えるように設計されたプロ仕様のカビ取り剤です。

- 毒性の強い成分を含んでいないため安心

- 壁紙や天井など、水洗いできない場所にも使用可能

- お風呂や洗面台などの水回りのカビにも対応

- 除カビ+防カビのセットで、カビの再発を防ぐ

一般的な塩素系カビ取り剤とは異なり、毒性のある成分を含んでいないため、小さな子供やペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

また、除カビ剤だけでなく防カビ剤もセットになっているため、カビを除去するだけでなく、その後の発生を防ぐことも可能です。

「防カビはなくてもいいから費用を抑えたい」という方には、除カビ剤単品の購入もおすすめです。

しつこいカビを徹底的に除去できるため、スポット対応に便利です。

「業者に依頼せず、自分で徹底的にカビを取りたい」「安全性と効果を両立したカビ取り剤を探している」という方は、ぜひこちらの製品をご検討ください。

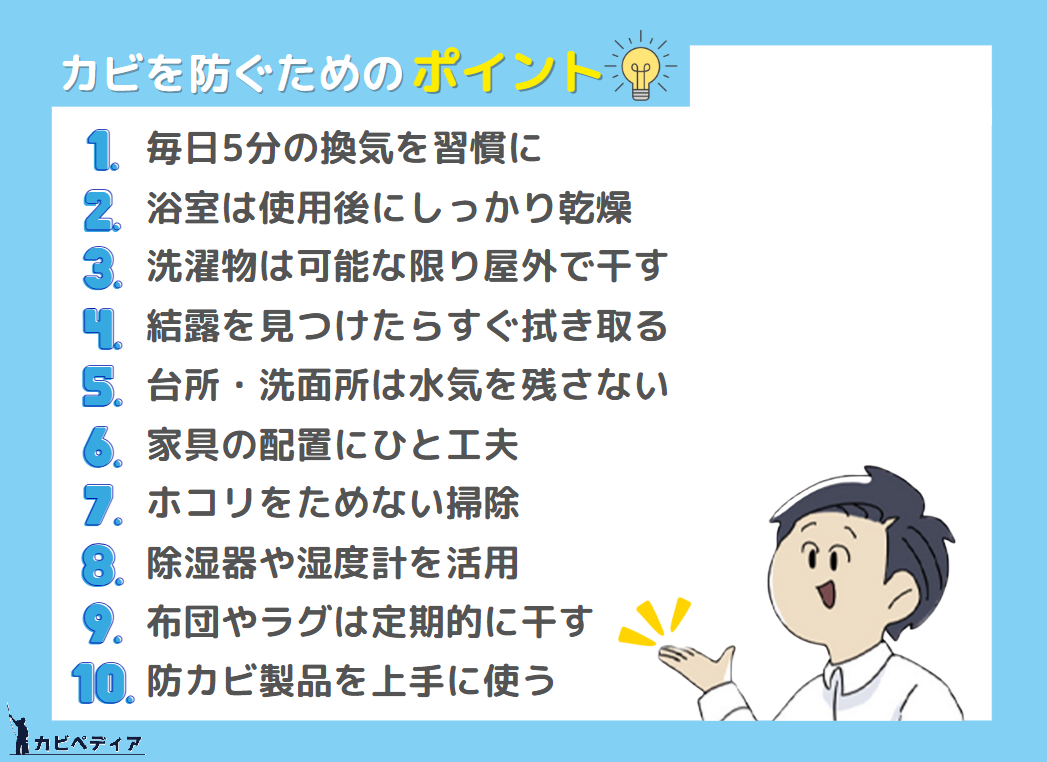

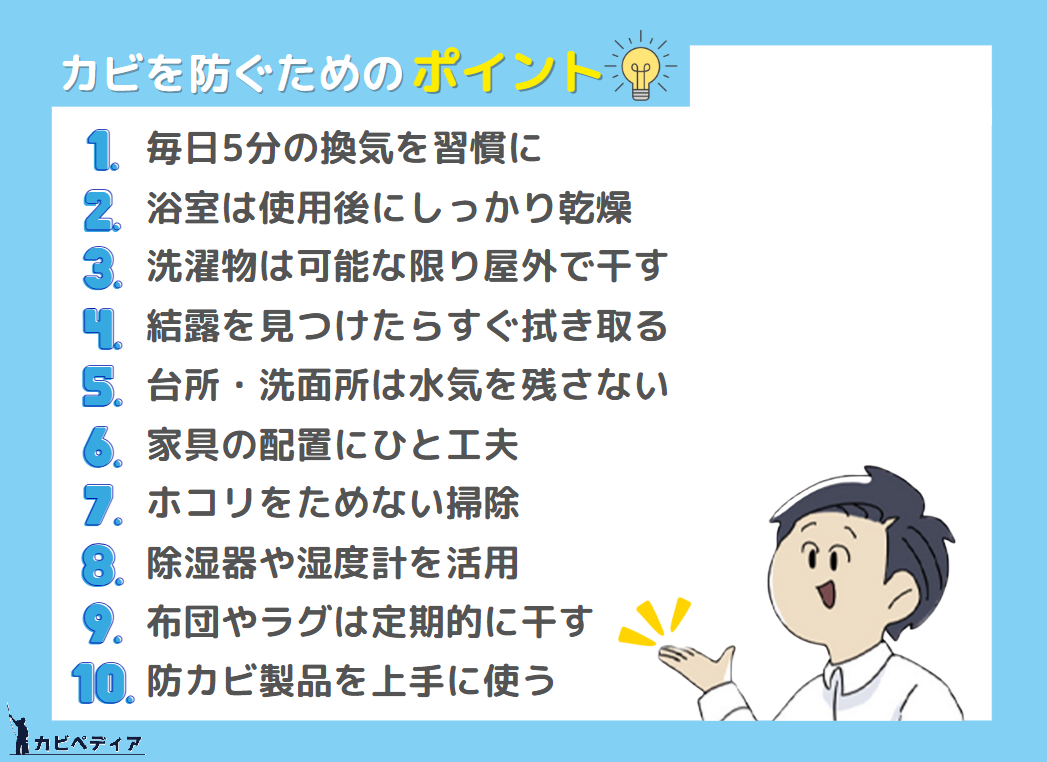

3. カビ再発を防ぐ!日常でできる10の習慣

カビを一度取り除いても、環境が変わらなければ再び発生してしまいます。

そのため、日頃の生活習慣を見直し、カビを予防することが大切です。

ここでは、今日から実践できる、カビを生えにくくするための10の習慣を紹介します。

難しいことはなく、ちょっとした心がけを積み重ねるだけで効果が出るので、ぜひ日々の生活に取り入れてみてください。

3-1. 毎日5分の換気を習慣に

カビ対策の基本は空気の入れ替えです。

朝晩の2回、5分程度窓を開けるだけで室内の湿気が逃げやすくなります。

窓を開けるのが難しい場合は、換気扇を回すだけでも効果的です。

湿気を溜め込まない環境を作ることがカビ予防の第一歩となります。

3-2. 浴室は使用後にしっかり乾燥

入浴後は浴室内の壁や床に冷水をかけて湯気を冷まし、スクイージーやタオルで水滴を拭き取ります。

お風呂から上がったらすぐ換気扇を回し、窓があれば開けておきましょう。

浴室をしっかり乾燥させておくことで黒カビの発生を大幅に減らせます。

3-3. 洗濯物は可能な限り屋外で干す

室内干しは湿度を急上昇させ、カビの発生リスクを高めます。

可能な限り屋外で干すか、浴室乾燥機や衣類乾燥機を活用しましょう。

やむを得ず室内で干す場合は、換気扇を回す、除湿機を使うなど対策をし、湿気をこもらせない工夫をしましょう。

シャープ 衣類乾燥機除湿機 プラズマクラスター

出典: Amazon

3-4. 結露を見つけたらすぐ拭き取る

冬場の窓や壁に結露が生じていたら、放置せずこまめに雑巾で拭き取りましょう。

窓枠に溜まった水はカビの温床です。

結露が頻繁に出るようなら、結露防止シートを貼ったり断熱カーテンを使うのも効果的です。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

■関連記事■カーテンのカビを放置すると危険!?正しいカビ取り方法と防カビ対策を解説

3-5. 台所・洗面所は水気を残さない

キッチンのシンクや洗面台は使った後にサッと水気を拭き取る習慣をつけます。

特に就寝前や外出前には、シンク内を乾いた布で拭いておくと安心です。

水分を翌日まで溜めないことでカビ発生のリスクを減らせます。

3-6. 家具の配置にひと工夫

タンスやソファーなど大きな家具は壁から少し離して配置し、裏に空気の通り道を作ります。

可能であれば、季節ごとに家具の位置をずらして壁との接触面を乾燥させてください。

また、押入れやクローゼットも時々扉を開放して換気することが大切です。

■関連記事■【完全保存版】家具の白カビ対策!原因から除去法・予防まで徹底解説

3-7. ホコリをためない掃除

床や棚に積もったホコリはカビの栄養源になります。

週に一度は掃除機やモップ掛けをしてホコリを除去しましょう。

エアコンや換気扇のフィルターも定期的に掃除して、ホコリ詰まりを防ぐことで空気の流れを維持できます。

■関連記事■久しぶりに使うとニオイが気になる!エアコンの結露によるカビやホコリの掃除方法

■関連記事■モノが多い部屋にカビが生えやすい理由とは?!カビ取りのプロが解説!

3-8. 除湿器や湿度計を活用

湿度が高い環境ではカビが繁殖しやすくなります。

室内の湿度を60%以下に保つと、カビの発生を抑えられます。

梅雨や夏場は特に湿度が上がりやすいため、除湿機やエアコンの除湿機能を活用して、湿度管理を徹底しましょう。

湿度計を設置すると、湿気の変化を数値で確認できるのでおすすめです。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

3-9. 布団やラグは定期的に干す

布団やカーペット、バスマットなど、水分を含みやすい布製品はときどき天日干しして乾燥させましょう。

難しい場合は、除湿機をかけたり布団乾燥機を使って湿気を飛ばします。

寝具を乾燥させることでダニ対策にもなり、一石二鳥です。

アイリスオーヤマ 布団乾燥機

出典:Amazon

■関連記事■プロが教える!布団に生えたカビを効果的に除去する方法と9つのカビ対策術

3-10. 防カビ製品を上手に使う

市販の防カビ剤や調湿アイテムを活用しましょう。

クローゼットには除湿剤、浴室には燻煙タイプの防カビ剤や防カビスプレーを使うのも効果的です。

また、エアコンに防カビ運転機能が付いている場合は積極的に使用してください。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

ルック おふろの防カビくん煙剤 フローラルの香り

出典:Amazon

アース製薬 らくハピ 水まわりの防カビスプレー ピンクヌメリ予防

出典:Amazon

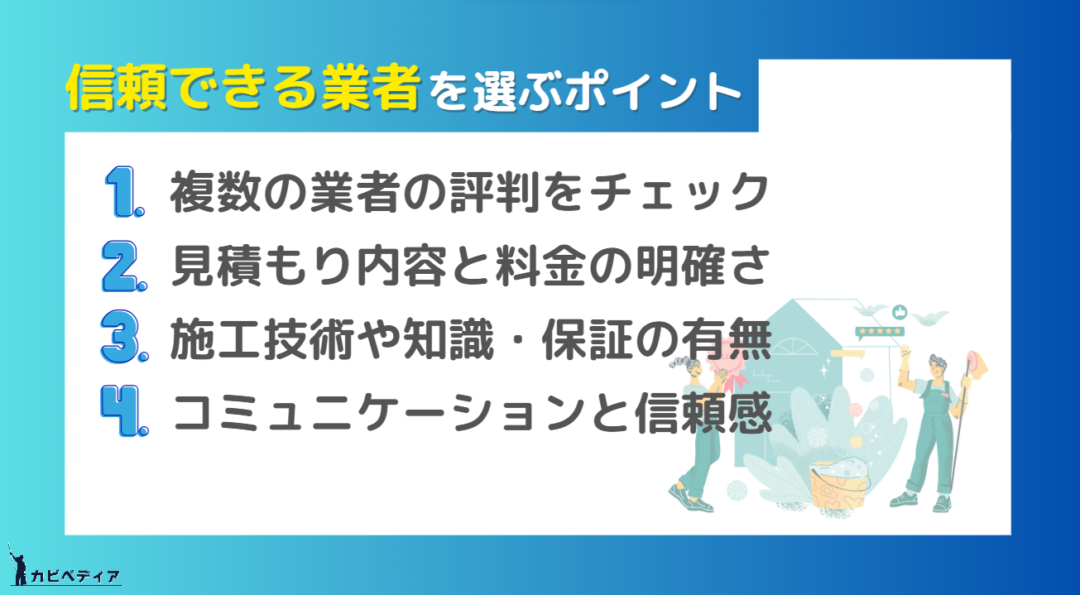

4. プロに頼むときは?信頼できるカビ取り業者の選び方

自分でカビ取りを試しても落としきれない場合や、カビの再発を繰り返している場合は、専門業者に依頼するのが確実です。

しかし、カビ取り業者の中には高額な請求をする業者や、十分な知識・技術を持たない業者も存在するため、慎重に選ぶことが大切です。

ここでは、信頼できるカビ取り業者を選ぶためのポイントと、部屋のカビ対策におすすめの業者を紹介します。

4-1. 信頼できる業者を選ぶためのポイント

カビ取り業者選びを失敗しないために、以下のポイントに注意して業者を選びましょう。

複数の業者の評判をチェック

まずは複数の業者の実績や口コミを確認しましょう。

ホームページに過去の施工事例(ビフォーアフター写真)を掲載している業者は、それだけ経験が豊富で腕に自信がある可能性が高いです。

また、Googleのクチコミや専門サイトのレビューで評価が高いか、利用者の声に「対応が丁寧」「カビが再発しなくなった」などポジティブな内容が多いかをチェックしましょう。

「作業が雑だった」「説明が不十分」「追加料金を請求された」といった悪い評判が目立つ業者は避けた方が無難です。

見積もり内容と料金の明確さ

実際に依頼する前に見積もりを取りますが、その際の対応も重要な見極めポイントです。

信頼できる業者は、現地調査をした上で原因や作業内容を丁寧に説明し、項目ごとに分かりやすい見積書を提示してくれます。

逆に、「○○円~」という大まかな金額だけ示して詳細を教えてくれない業者や、やたらと高額な見積もりを出す業者には注意しましょう。

見積もり自体は無料で行ってくれる業者がほとんどです。

複数の業者に見積もりを依頼して料金や提案内容を比較検討することも大切です。

施工技術や知識・保証の有無

カビ取りには専門的な薬剤や機材を使うため、業者の技術力や知識にも大きな差が出ます。

業者選びでは、公式サイトにスタッフの資格や研修実績が記載されているか、創業年や施工件数など経験が豊富かといった点を確認しましょう。

さらに、施工後の保証やアフターフォロー体制も重要です。

「〇年間再発したら無料で再施工」「施工後○ヶ月は相談に応じます」といった記載がある業者なら安心感があります。

保証内容が明示されていない場合でも、気になる方は事前に「もしまたカビが出たらどうなりますか?」と尋ねてみると良いでしょう。

コミュニケーションと信頼感

最後に、担当者の人柄や説明の丁寧さも軽視できません。

問い合わせの電話や見積もり時の対応で、こちらの質問に対し的確に答えてくれるか、専門用語ばかりでなく素人にも分かる言葉で説明してくれるかといった点をチェックしましょう。

現地を見もせずに「全部リフォームしないと無理です」など極端なことを言う業者や、こちらの話をあまり聞かず契約を急かすような業者は注意が必要です。

信頼できるプロは、依頼者の不安に寄り添い、原因から対策まで親身に提案してくれるものです。

4-2. 部屋のカビの徹底除去と予防が得意な業者

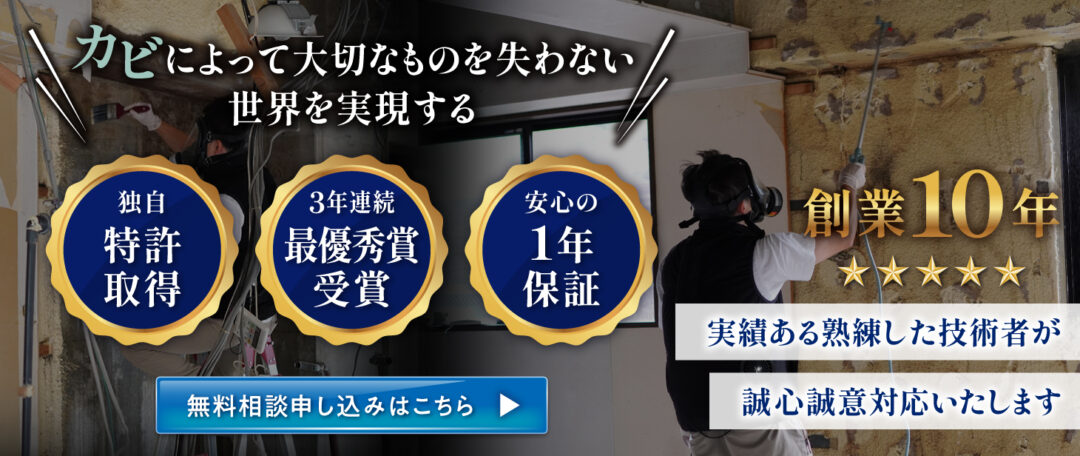

カビ取り業者を選ぶ際には、実績・技術力・料金の透明性・アフターサポートが重要です。

もし現在カビ取り業者を探しているということであれば、これらの条件を満たすハーツクリーンやカビ取りマイスターをご検討ください。

ハーツクリーンは、5,000件以上の施工実績を誇るカビ対策専門業者です。

文部科学省の正式仕様書に採用された高品質なカビ取り剤を使用し、強力な除去力と安全性を両立しました。

また、汚染度の分析や健康被害リスクの評価を行い、徹底したカビ対策を提供しています。

さらに、官公庁や企業からの依頼も多い信頼性の高い施工技術を確立している点も安心材料です。

カビ取りマイスターは、全国展開を進める個人向けのカビ取り専門業者で、ハーツクリーンと提携し、統一された技術研修を受けた専門スタッフが施工を担当しています。

そのため、どの地域でも均一な高品質サービスを受けられます。

ハーツクリーンはオフィスや施設などの大規模なカビ対策が可能なため、法人向けにもおすすめです。

一方、カビ取りマイスターは住宅やマンションのカビ除去を得意とする地域密着型業者で、個人のお客様も気軽に相談しやすいのが特徴です。

カビ取り業者の選び方や費用の相場について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

5. まとめ

カビ対策は一度やれば終わり、というものではなく、原因を知り、正しい対処と予防を継続することが肝心です。

この地道な取り組みは、ご家族の健康を守るだけでなく、大切な住まいの寿命を延ばすことにもつながります。

まずはご自宅の状況をチェックリストで見直し、カビの発生リスクを知りましょう。

すでにカビが発生している場合は、場所ごとの適切なカビ取り方法で徹底的にカビを除去しましょう。

その上で、日々のちょっとした習慣を積み重ねてカビが発生しにくい家にしていくことが大切です。

以下のカビ対策を日々の生活に取り入れることをおススメします。

それでも手に負えない場合は、無理せずプロの力を借りてください。

信頼できる業者を選べば、自分では届かない隅々までカビを一掃し、再発防止策までしっかり対応してくれます。

適切なカビ対策を取り入れることで、快適で健やかな暮らしを守ることができます。

今日からできることを一つずつ実践し、安心して過ごせる住まいを目指しましょう。

コメント