遮光カーテンは断熱や防音にも優れた人気アイテムですが、窓際の結露などが原因でカビが生えてしまうことが少なくありません。

カビを放置すると、カーテンの劣化だけでなく、部屋全体へ胞子が広がりアレルギーや呼吸器系トラブルなどの健康被害の原因になることも。

免疫力の低いお子様や高齢者がいるご家庭では、特に影響を受けやすいため、早急に対策をするようにしましょう。

この記事では、遮光カーテンにカビが生える原因や、自宅でできる除去方法をプロの視点で徹底解説!

さらに、カビを再発させないための予防策や、クリーニングを検討するべきケースについてもご紹介します。

お気に入りのカーテンを長持ちさせるために、ぜひお役立てくださいね。

| この記事で分かること |

| ・自宅で出来る遮光カーテンのカビ取り方法 ・遮光カーテンにカビが生える原因 ・遮光カーテンのカビ予防策 |

目次

1. 遮光カーテンのカビ取り方法

酸素系漂白剤を使用できる遮光カーテンのカビは酸素系漂白剤で除去することが可能です。

1-1. 用意するもの

- ゴム手袋

- マスク

- 酸素系漂白剤

- カーテンが入るサイズのバケツ(なければバスタブでもOK)

- 歯ブラシ

1-2. カビ取りの手順

① カビに直接触れたりカビの胞子を吸い込んだりしないようマスクとゴム手袋をつけて身体を保護します。

② バケツまたはバスタブに40℃程度のカーテンがしっかり浸かる量のぬるま湯を溜めます。

③ 湯量に合わせた酸素系漂白剤を溶かし入れます。

④ カーテンを中に入れ、10~15分程度浸け置きします。

⑤ 時間が経ったらカビの状態を確認します。カビの色素が残っていれば歯ブラシを使って軽く擦り、カビを除去します。

⑥ 漂白剤を十分に洗い流します。

⑦ 最後に、洗濯機で洗濯が可能なものは洗濯ネットに入れ、おしゃれ着モードで洗濯します。干すときはそのままカーテンレールに取り付けて自然乾燥します。

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

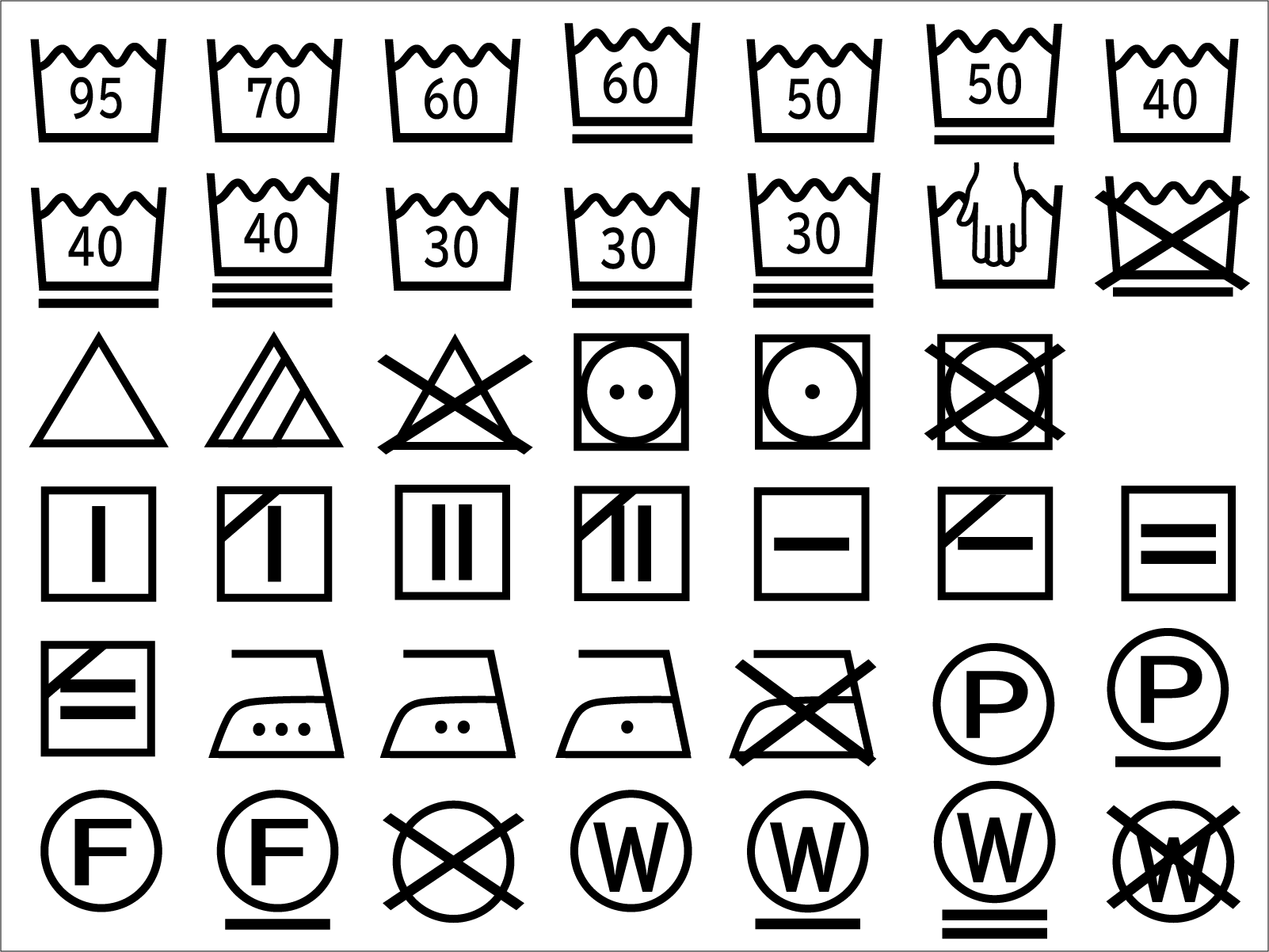

1-3. カビ取り前に洗濯表示の確認を

洗濯表示の確認は必須です。カーテンのタグに記載されている洗濯表示には、漂白剤の使用可否や使用できる漂白剤の種類、洗濯機で洗えるか、洗濯時の水温の上限などがマークで示されています。カビ取りはこの表示に従っておこないます。自己流でやってしまうとカーテンを傷めてしまうため事前に必ず確認します。

1-4. 使用する漂白剤について

酸素系漂白剤に比べて塩素系漂白剤の方が圧倒的に漂白力は高いです。洗濯表示に「塩素系漂白剤も使用可」の表示があれば使ってもよいですが、多くの遮光カーテンの裏地は黒色です。裏地の下部であれば色柄になっているはずです。黒色や色柄ものに塩素系漂白剤を使用するとカビは取れますが高い確率で脱色してしまいます。

そのためカーテンの洗濯表示の多くも酸素系漂白剤であれば使用できる、もしくは漂白剤全般使用できないと示されていると思います。使用する漂白剤も洗濯表示に従うのはもちろんのこと、塩素系漂白剤も使わない方がいいでしょう。

1-5. 消毒用アルコールでカビ取りする方法

軽度のカビであれば、殺菌効果のある消毒用アルコールを吹きかけて、除去できる場合もあります。

方法は、カビの気になる部分に消毒用アルコールを吹きかけて、5分ほど置いて布でトントンと叩いて水気を落としていきます。

使用する消毒用アルコールは殺菌効果の高い70~80%濃度を使うようにしましょう。変色がないか、まずカーテンの端で試してから使用するようにしましょう。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

2. 捨てたほうがいい?クリーニングに出す?

- 自分でカビ取りをしてみたものの取りきれず残ってしまった

- 漂白剤が使用できないタイプのカーテンだった

- 最初から明らかに自力では取りきれないと分かるほどのカビだった

このような場合はどうしたらいいのでしょうか。まずクリーニング店に相談してみるという方法があります。ただしカビの程度によっては断られることもありますし、そもそも黒カビの除去は受け付けていないお店も多いです。カーテンの大きさや素材、カビの程度によっては数万円かかることもあります。

クリーニングには数日~数週間かかることもあります。新しくする方が安くすむこともありますのでそのカーテンにこだわりがなければ新しく買い替えるのも一つの方法です。カビが残ったものをそのまま使い続けることだけはやめましょう。

3. 遮光カーテンにカビが生える原因

そもそもなぜ遮光カーテンにカビが生えるのでしょうか。カーテンにカビが生える原因には次のようなことがあります。

3-1. 窓の結露

カーテンにカビが生える最大の要因が窓の結露です。結露は屋外と室内の温度差によって発生しますが、結露を放置するとカーテンは湿気をふくんでしまいます。直接水で濡れてしまうこともあるでしょう。カビは湿気のある場所が大好きです。そのため結露が生じる窓に最も近いカーテンにはカビが生えやすくなります。特に最近の住宅は気密性が高く、建物に結露が発生しやすい造りになっています。また、冬場で加湿器を使用している場合はよりいっそう結露による水滴が増え、カーテンのカビが急増してしまいます。

まだカーテンにカビは見当たらないけれど窓のサッシや壁など窓の周辺にカビが生えている場合はすでにカーテンにはカビの胞子が付着しており、目に見えるカビになるのは時間の問題と考えていいでしょう。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

3-2. 部屋の掃除が不十分・カーテンに汚れや埃が付着している

汚れやホコリはカビの栄養源になります。それらには無数のカビの胞子が付着しています。室内にある塵(ホコリや人のフケ、繊維くず、ペットの毛など)には1gあたり数万~数十万のカビが付着していると言われています。部屋の掃除が不十分だとそれだけカビの胞子は増えていきますし、ホコリが舞うと同時にカビの胞子も空中を飛散することになります。また、室内のホコリだけでなくカーテンの素材そのものもカビの栄養源になります。

カーテンにホコリや汚れがついたまま放置しているとやがてカビは目に見える形となって現れるのです。

見落とされがちなカーテンのお手入れですが、だからこそ気づいたときにはカビがびっしり・・・なんてこともあるのです。

3-3. カーテンが室内の湿気を吸っている

カーテンが室内の湿気を吸収することでカビが生えてしまうこともあります。特に、寝室のカーテンとなると人の寝汗や呼気によって室内の湿度が高くなりカーテンが湿気を吸っている可能性があります。寝ている間寝室の扉をしめ切っている方多いと思いますがそういった場合はより部屋の湿度が高くなりカビ発生のリスクが高まります。

窓に結露が生じていて、その水分がカーテンに付着してカビが発生するというケースも多いので結露対策も重要です。

3-4. 部屋の日当たりが悪い

日当たりの良い部屋のカーテンは日光の殺菌作用によって自然とカビの殺菌ができています。しかし日当たりの悪い部屋ではその作用が期待できません。窓に太陽光が届かないとカーテンにカビが生えてしまうだけでなく、部屋全体もカビの温床になりやすいです。

■関連記事■【完全攻略】北向き・日当たりの悪い部屋のカビ対策|放置するリスクとすぐやるべき対処法

4. カビが生えやすいカーテンの素材

カーテンにもカビが生えやすい素材というものがあります。カーテンに使われる素材は大きく分けて「化学繊維」と「天然繊維」があります。化学繊維はポリエステル、アクリル、レーヨンなどがあり現在使われているカーテン繊維のほとんどがポリエステルです。天然繊維には麻(リネン)、綿(コットン)などがあります。

化学繊維と天然繊維では天然繊維の方がカビの栄養源になりやすいという特徴があります。そのため、ご自宅のカーテンが麻や綿のような天然繊維が使われているとカビが生えやすくなるためこまめなお手入れが必要になります。

今回は遮光カーテンのカビ、ということですが遮光カーテンの多くはポリエステル素材です。ポリエステルに生えるカビの繁殖スピードは天然素材のものと比べるとゆっくりですが、一度生えると繊維の奥まで根をはるため非常に頑固です。

一番は居住環境そのもののカビの生えやすさに左右されますが、遮光カーテンは、カビは生えにくいが生えるとやっかいということを知っておきましょう。

5. 遮光カーテンのカビを予防するには?

5-1. 換気・日光消毒

換気はカビ予防の基本です。部屋の窓は毎日開けて換気をする習慣をもちましょう。風通しを良くすることでカーテンにカビが生えにくくなるだけでなく部屋全体のカビ予防にもなります。またお天気のいい日は1~3時間程度窓を開けてカーテンを閉めたままの状態にしておくとカーテン全体に日光を当てることができ、カーテンの殺菌もできます。

■関連記事■日光消毒にカビの殺菌効果はあるの?正しい天日干し&紫外線の仕組みを解説

5-2. こまめに掃除・洗濯する

カーテンの掃除はこまめにおこない、年数回は洗濯をしましょう。掃除方法としてはカーテンレールのホコリを拭き取る、掃除機でカーテン表面のホコリや汚れを吸い取るなどです。

「〇曜日はカーテン周りの掃除をする日」

など決めてもいいでしょう。洗濯はやりすぎると生地が傷んだり縮んだりすることがあるため、年1~2回程度ご自宅で洗濯、もしくはクリーニングに出すようにしましょう。

また部屋の空気を綺麗にしておくことでカビの発生を抑制できるため、空気清浄機を使用するのもおススメです。

5-3. 消毒用エタノールを使う

換気と同時に普段のお手入れとしておこなっていただきたいのが消毒用エタノールでの殺菌です。消毒用エタノールは吹きかけるだけでカビの殺菌ができます。カーテンを広げ、全体に吹きかけます。拭き取る必要はないので簡単にカビ予防ができます。

6. まとめ

今回は遮光カーテンのカビ取り方法とその際の注意点、カビの予防方法についてお伝えしてきましたがまとめると、

● 遮光カーテンのカビ取りはタグの洗濯表示に従う

● 洗濯表示に従い、酸素系漂白剤が使える場合は酸素系漂白剤でカビ取りをする

● 漂白剤が使えないときは新しく買い替える、もしくはクリーニングに出す

● 遮光カーテンのカビの主な原因は窓の結露

● カーテンのカビはこまめな換気と消毒用エタノールの使用、年数回の洗濯で予防する

となります。カーテンは部屋の印象を決めるアイテムでもあります。カビのない清潔な状態を保ち気持ちのよい空間を保ちましょう。

<参考文献>

浜田 信夫 『カビの取扱説明書』 2020 角川書店

高鳥 浩介、久米田裕子 『カビのはなし ミクロな隣人のサイエンス』 2013 朝倉書店

コメント