「外壁に生えたカビが気になるけど、どうすればいいかわからない…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

隣家との距離が近い場合や、北側のように日当たりが悪い環境では湿気がこもりやすく、外壁にカビが発生しやすくなります。

繰り返し掃除をしても、すぐにカビが再発してしまい、解決の糸口が見えずに困っている方も多いのではないでしょうか。

また、プロに依頼する方法もありますが、費用面での不安を感じる方も少なくないと思います。

この記事では、こうした悩みを解決するため、自分でできるカビ取り方法や再発を防ぐための予防策、プロに依頼する際のポイントについて詳しく解説します。

外壁をきれいに保つことは、家の印象を良くするだけでなく、建物の耐久性の向上や修繕費の削減にもつながります。

初心者でも実践しやすい方法や商品も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・間違った外壁のカビの対処 ・正しい外壁のカビ取り方法 ・カビ取りを業者に依頼する際のポイント ・外壁のカビの再発を防ぐ予防策 |

目次

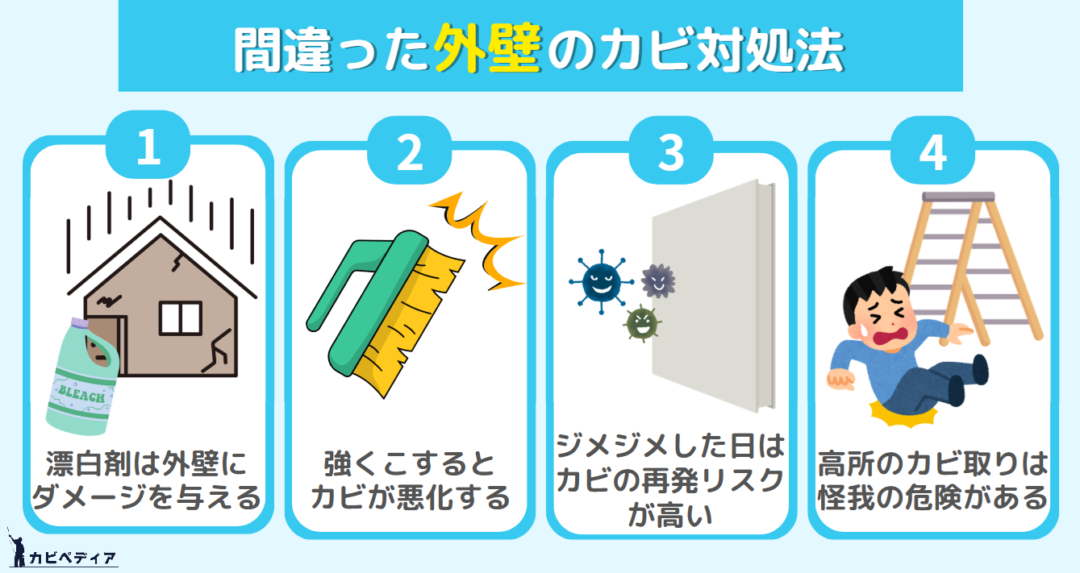

1.やってしまいがちな間違った外壁のカビ対処法

外壁に生えたカビは、放置するとどんどん広がり、建物全体の劣化を招く可能性があります。

そのため、早めの対処が重要です。

しかし、間違った方法でカビを除去しようとすると、外壁を傷めたり、カビが再発しやすい状態を作り出してしまうこともあります。

さらには、作業中に怪我をするリスクも伴います。

ここでは、外壁のカビ取りでよくある失敗やリスクを解説します。

正しい方法で作業を行うためにも、カビ取りを始める前にしっかりと確認し、これらのミスを避けるようにしましょう。

1-1.漂白剤は外壁にダメージを与える

カビキラーやキッチンハイターなどの塩素系漂白剤は、お風呂場など水回りのカビ掃除には効果的ですが、外壁のカビ取りには注意が必要です。

非常に強力な薬剤のため、外壁の素材によっては塗装を剥がしたり、素材を劣化させる恐れがあります。

また、漂白剤が外壁に残留すると変色が起き、見た目を損なう可能性もあります。

外壁のカビ取りには、外壁専用の中性洗剤を使用するのが安全です。

もし塩素系の薬剤を使用する場合は、外壁で使用可能な製品を選び、必ず目立たない部分でテストを行い、変色がないことを確認してから使用するようにしましょう。

1-2.強くこするとカビが悪化する

頑固なカビを落とそうと、ブラシやスポンジで力を入れてゴシゴシこするのは避けましょう。

一見きれいになったように見えても、外壁の表面に細かい傷がついてしまうと、その傷に汚れや湿気が溜まりやすくなります。

これが新たなカビの発生を促し、再発しやすい状態を作り出す原因になります。

外壁のカビ取りは、柔らかいブラシやスポンジを使い、優しくこするのが基本です。

特に凹凸のある外壁では、洗剤をしばらく浸透させてから軽い力で作業を進めると、効果的にカビを除去できます。

また、外壁掃除によく使われる高圧洗浄機も、外壁を傷める可能性があるため注意が必要です。

この点については、後ほど3.高圧洗浄機で外壁のカビを除去するのはアリ?で詳しく解説します。

1-3.ジメジメした日はカビの再発リスクが高い

雨上がりなど湿気が多い日にカビ取りを行うと、外壁が十分に乾燥せず、カビが再発しやすくなります。

湿度の高い環境はカビの繁殖に適しており、せっかく掃除しても短期間で再発する可能性があります。

カビ取りは晴れた日や天気が安定しているタイミングで行うのが理想的です。

1-4.高所のカビ取りは怪我の危険がある

外壁の高い場所にカビが発生し、それを自力で除去する場合、脚立や梯子を使うことが一般的です。

しかしこのような不安定な足場での作業は非常に危険です。

特に、高い位置で無理な姿勢をとって作業をすると、転倒や落下のリスクが高まり、大怪我につながる恐れがあります。

さらに、作業中に道具を落とし、周囲に危害を及ぼすことも考えられます。

このような危険を避けるため、高所のカビ取りは専門業者に依頼するのが最も安全で確実な方法です。

どうしても自力で行う場合は、安全な足場をしっかり確保し、補助者をつけるなど、万全の準備をして作業を行うようにしてください。

外壁のカビが出たら「家全体の湿気環境」も要チェック

外壁のカビは、日当たりや風通しだけでなく、敷地の湿気・結露しやすさなど住まい全体の環境が影響していることもあります。

次のカビリスク診断では、ご自宅の条件からカビが発生しやすいポイントを簡単にチェックできます。

2.外壁のカビを自力で対処するには

外壁にカビが発生しても、範囲が狭く軽度のものであれば、プロに頼らず自力で対処することが可能です。

自力でのカビ取りは、おおよそ1㎡以下の範囲を目安とし、高所の場合はさらに狭い範囲で慎重に作業する必要があります。

ここでは自力で行うカビ取りの手順や外壁用のカビ取り剤などを紹介するので、外壁のカビ取りを行う際は参考にしてみてください。

2-1.費用を抑えて外壁のカビを除去する方法

1.やってしまいがちな間違った外壁のカビ対処法でお伝えした通り、外壁の種類によっては塩素系漂白剤を使用すると傷める恐れがあります。

そのため、今回は中性タイプの外壁専用カビ取り剤を使用した方法をご紹介します。

中性洗剤は外壁を傷めず、初心者でも扱いやすいのが特長です。

この方法を使えば、費用を抑えながら外壁をきれいに保つことができます。

用意するもの

- 外壁用のカビ取り剤

- ブラシ

- スポンジ

- ホースもしくはバケツ

- マスク

- ゴム手袋

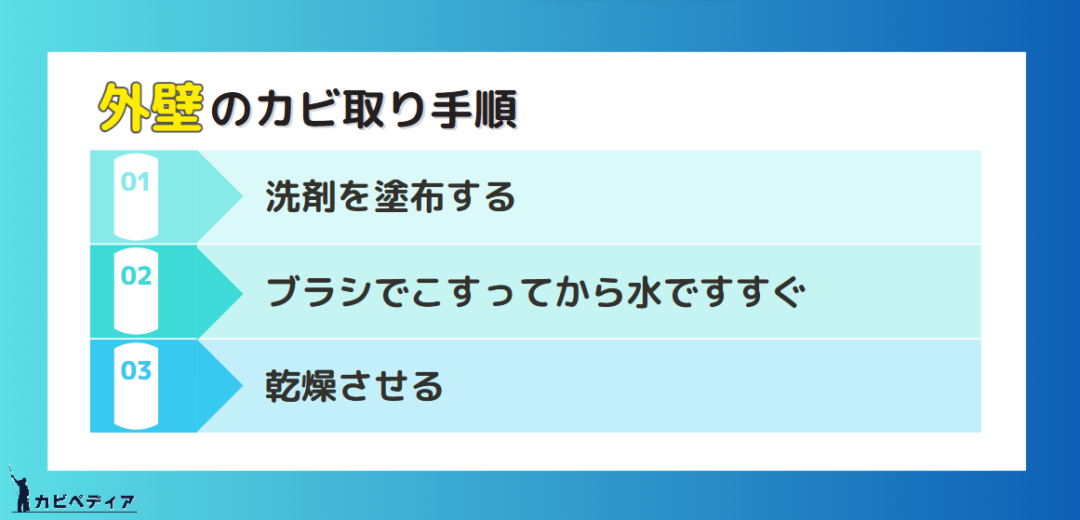

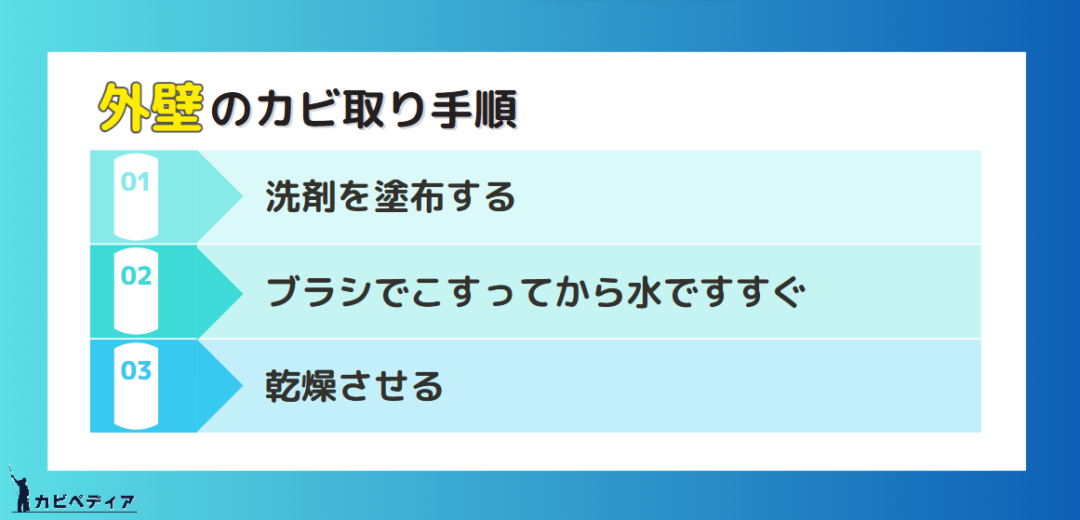

カビ取り手順

①洗剤を塗布する

ゴム手袋とマスクを着用して体を保護してから作業を開始します。

外壁の汚れを軽く水で洗い流した後、外壁用のカビ取り剤をスプレーします。

塗布後は、説明書に従って数分間放置して洗剤を浸透させます。

洗剤によっては洗い流し不要なものもあるので、その場合は以下の②の作業は不要になります。

②ブラシでこすってから水ですすぐ

柔らかいブラシやスポンジを使い、カビを丁寧にこすり落とします。

凹凸のある箇所はブラシで慎重に作業しましょう。

その後、洗剤が残らないように水で十分にすすぎます。

③乾燥させる

最後に、日当たりの良い天気の日に自然乾燥させます。

湿気が多い日は再発を招きやすいため、避けて作業しましょう。

■関連記事■ブロック塀のカビ対策完全ガイド!原因から除去方法まで徹底解説

■関連記事■コンクリートのカビを自力で除去する方法!再発を防ぐプロのカビ対策術も解説

2-2.初心者にも安心!外壁のカビ取りにおススメの商品

自力で外壁のカビを取り除く際、専用の商品を使用することで安全で効果的に作業を行うことができます。

以下の商品は屋外に発生しているコケやカビを除去する効果があり、初心者でも使いやすくなっているのでお勧めです。

TO-PLAN キエール コケ・カビ

出典:Amazon

トーヤク コケカビ取り

出典:Amazon

アサヒペン コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

出典:Amazon

2-3.屋外も屋内にも使える!カビ取りマイスターキットの魅力

屋外も屋内もカビ取りしたいということであれば、ハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターキットがおススメです。

カビ取りマイスターキットは業者が実際に使用している液剤を家庭でも使えるように改良しているため、自宅でプロレベルのカビ取りができます。

また、市販の塩素系カビ取り剤とは異なり、危険な成分を含んでいないため、小さな子供やペットがいる家庭でも安心して使用できます。

そしてこのキットは防カビ剤がセットになっているため、カビを除去するだけでなく、再発を防ぐ効果も期待できます。

カビ取りマイスターキットは屋外だけでなく、水回りや壁紙など住宅の様々な場所で使用が可能です。

1つ持っていると便利で幅広く使える製品のため、屋内外のカビにお悩みの方におすすめです。

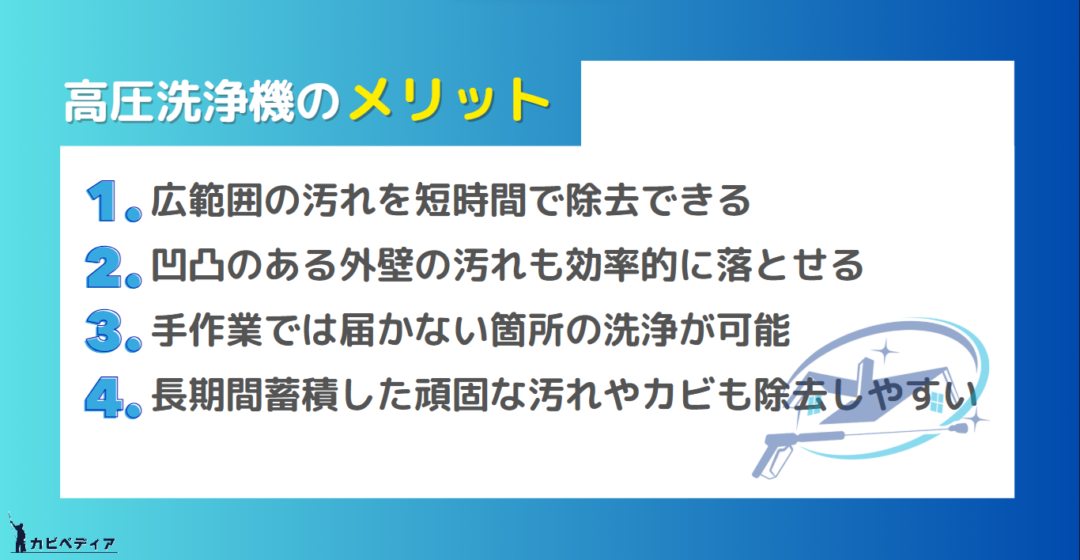

3.高圧洗浄機で外壁のカビを除去するのはアリ?

外壁や塀などの掃除といえば高圧洗浄機を思い浮かべる方も多いでしょう。

実際に高圧洗浄機は、外壁の汚れを効率よく除去できる便利なアイテムです。

しかし、使い方を誤ると外壁を傷めたり、再発を招く原因になることもあります。

ここでは、高圧洗浄機のメリットと注意点について詳しく解説します。

3-1.高圧洗浄のメリットと適切な使用条件

高圧洗浄機を使用するメリットとして、次の点が挙げられます。

高圧洗浄機は、効率よく外壁を清掃できる便利なアイテムです。

水圧の力を活用することで、広範囲にわたるカビや汚れをスピーディーに落とせます。

また、凹凸部分や手が届きにくい場所にも対応でき、外壁全体をリフレッシュさせるのに効果的です。

ただし、高圧洗浄が有効なのは外壁の状態が良好で、塗装や素材が劣化していない場合に限られます。

適切な水圧で作業を行い、外壁を傷めないよう注意することが重要です。

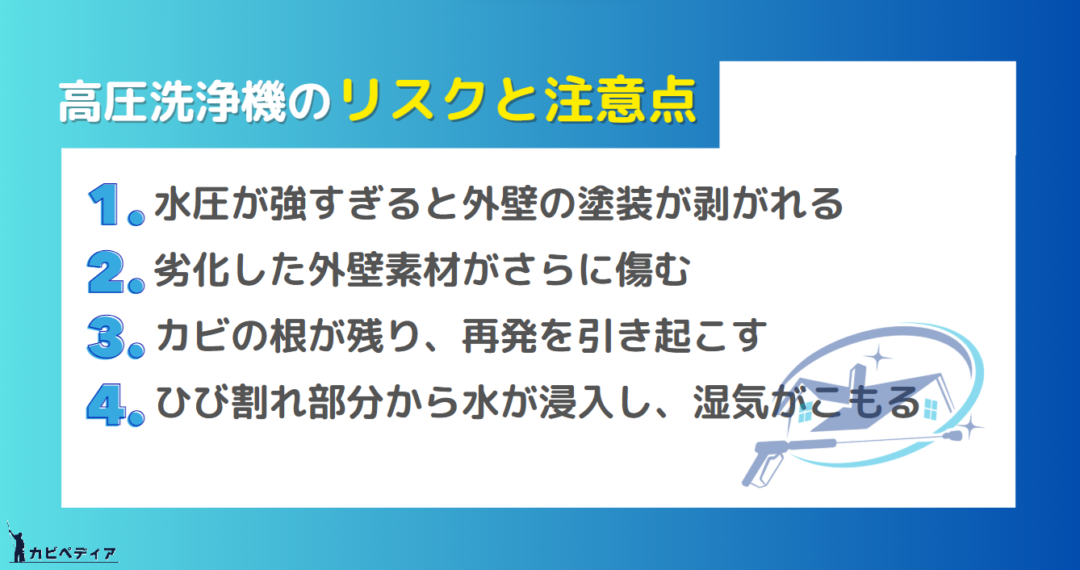

3-2.高圧洗浄のリスクと注意点

一方で、高圧洗浄機を使用すると以下のようなことが起こるリスクがあります。

強力な水圧は、汚れやカビを効率的に除去できる一方で、外壁の素材や塗装に負担をかける場合があります。

特に築年数が経過した外壁や、すでに劣化している箇所では、強い水圧がダメージを与える原因になるため注意が必要です。

また、高圧洗浄だけではカビの根が完全に除去されない場合もあり、再発を防ぐには追加の対策が求められます。

さらに、外壁にひび割れがある場合、高圧の水が内部に浸入して湿気が溜まり、かえってカビが発生しやすい環境を作ることがあります。

高圧洗浄機を使用する際は、外壁の状態を事前に確認し、ひび割れや劣化が見られる場合は修繕を優先することが大切です。

また、水圧を調整できる機種を選び、低圧から慎重に作業を進めるようにしましょう。

4.業者依頼も検討!プロのカビ取りで確実に解決する方法

自力でのカビ取りが難しい場合や、外壁の状態が心配な場合は、プロの業者に依頼するのも有効な選択肢です。

費用がかかるイメージがあるかもしれませんが、状況によってはコストパフォーマンスが良くなる場合もあります。

また、依頼する際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

4-1.自力で難しい場合に業者依頼がコスパの良い理由

外壁のカビ取りを自力で行う場合、道具や洗剤の購入費用が必要になるだけでなく、時間と労力もかかります。

さらに、間違った方法で作業すると外壁を傷めたり、カビが再発しやすくなる可能性があります。

一方、プロの業者に依頼すれば、専門の技術と専用の道具で外壁を傷つけることなく確実にカビを除去できます。

また、多くの業者では、防カビコーティングなどの再発防止対策も含めたサービスを提供しており、長期的な視点で見るとコストパフォーマンスが高いと言えます。

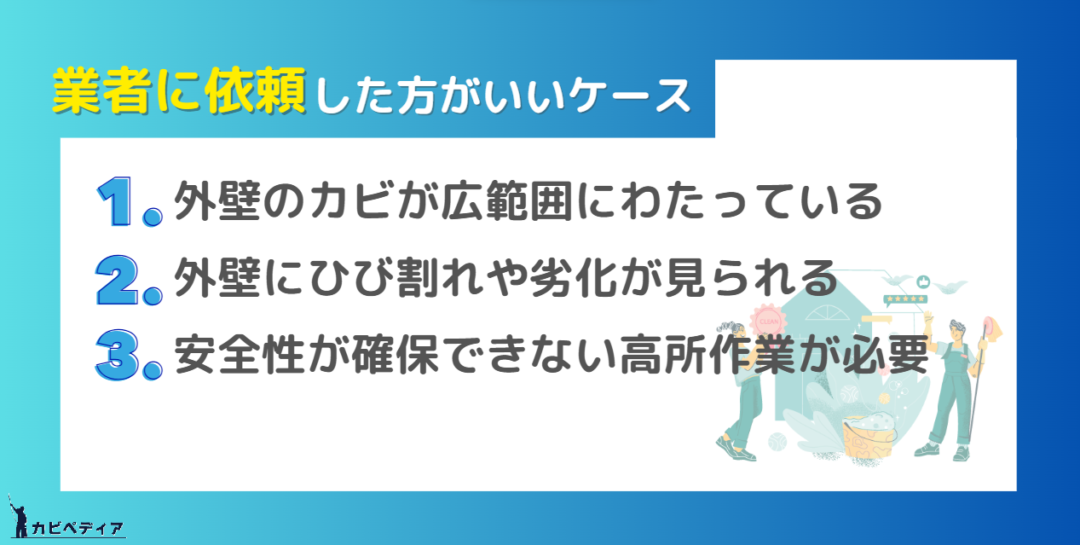

特に以下のような場合には、業者に依頼するのが現実的です。

こうしたケースでは、自力で対応するのが難しく、プロに任せることで効率よく作業を進めることができます。

専門知識を持つ業者が外壁の状態をしっかり確認しながら作業を行うため、仕上がりの精度も高く、安心して任せることができます。

特に高所作業では、安全面の確保が難しいため、業者に依頼することで事故のリスクを防ぐことができます。

4-2.信頼できる業者を選ぶポイント

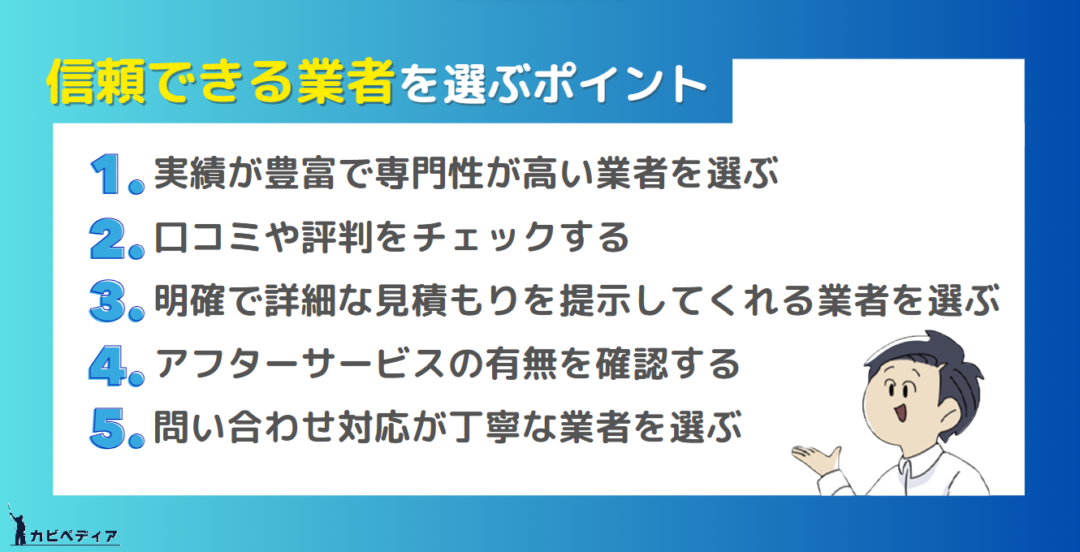

業者に依頼する場合、適切な業者を選ぶことが成功の鍵です。

以下のポイントを押さえて信頼できる業者を選びましょう。

業者に依頼する際は、実績と専門性を確認することが重要です。

外壁カビ取りの経験が豊富で、施工例を提示できる業者は、効果的な除去と再発防止が期待できます。

また、インターネットで口コミや評判を調べることで、実際に利用した人のリアルな声を知ることができ、業者選びの参考になります。

そして、料金や作業内容が明確で、詳細な見積もりを提示してくれる業者を選ぶことも重要なポイントです。

曖昧な説明や、後から追加料金が発生する可能性がある業者は避けた方が無難です。

さらに、施工後のアフターサービスが充実していて、問い合わせ時の対応が親切で丁寧な業者は、特に信頼性が高いでしょう。

これらのポイントを押さえて信頼できる業者に依頼すれば、外壁の美観を保ちつつ、再発リスクを確実に軽減することが期待できます。

■関連記事■失敗しないカビ取り業者選び!依頼を決める前に知っておきたいポイント集

■関連記事■カビ取り業者に依頼した場合の費用は?信頼できる業者を選ぶためのポイントを解説

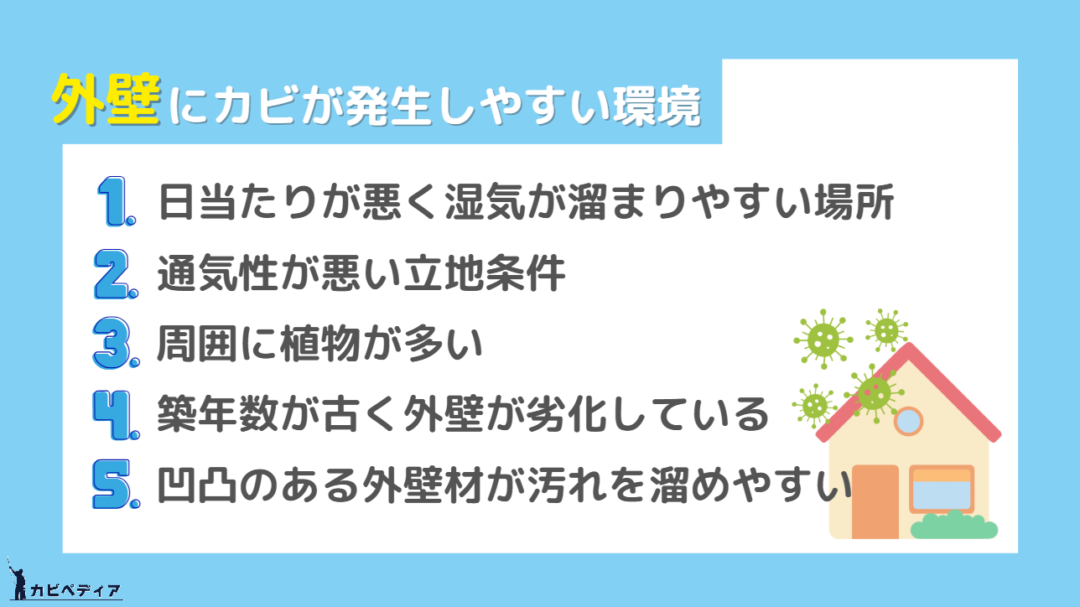

5.外壁にカビが発生する原因&発生リスクが高い環境

外壁にカビが発生する原因は、環境や外壁の状態が大きく関係しています。

カビは「酸素」「水分(湿気)」「栄養」「適度な温度」の4つの条件が揃うことで繁殖します。

以下では、外壁にカビが発生しやすい具体的な要因について解説します。

5-1.日当たりが悪く湿気が溜まりやすい場所

北側の外壁や隣家との距離が近い場所など、日光が当たりにくい環境では湿気が溜まりやすく、カビの発生リスクが高まります。

カビは水分を好むため、こうした湿度の高い場所は、カビが繁殖する絶好の条件となります。

さらに、このような環境ではカビだけでなくコケも発生しやすくなり、そのコケがカビの栄養源となることで、カビの繁殖が一層加速します。

また、日光に含まれる紫外線には殺菌効果があり、通常は外壁に付着したカビの成長を抑える働きがあります。

しかし、日が当たらない場所では紫外線の効果を受けられないため、湿気が長時間留まり、カビの温床となるのです。

5-2.通気性が悪い立地条件

狭い路地や周囲に塀がある家など、風通しが悪い環境では湿気が外壁に留まりやすくなります。

通気性が悪いと、外壁が濡れた後に乾燥しにくく、カビの発生リスクが高まります。

また、空気が停滞することで湿気が増加し、外壁の表面だけでなく内部にもカビが繁殖する場合があります。

5-3.周囲に植物が多い

庭木や植木が外壁に接近している場合、植物や土壌からカビの胞子が外壁に付着することがあります。

特に植物への水や肥料が湿気を増加させるため、外壁のカビ発生を促進する要因となります。

また、葉や枝が外壁に触れていると、汚れや湿気が蓄積しやすくなり、それがカビの発生リスクをさらに高めることになるでしょう。

5-4.築年数が古く外壁が劣化している

築年数が経過した外壁は、塗装が劣化して防水性が低下している場合があります。

防水性能が失われると、汚れや湿気が外壁内部に浸透しやすくなり、カビが発生する原因となります。

さらに、ひび割れや剥がれた塗装部分から湿気が侵入し、外壁の内部でカビが繁殖するケースもあります。

特に築10年以上経過している場合は、塗り替えや修繕を検討することが重要です。

5-5.凹凸のある外壁材が汚れを溜めやすい

モルタルや窯業系サイディングなど、凹凸のある外壁は汚れや水分が溜まりやすく、カビが発生しやすい特徴があります。

表面が平滑な素材と比較して、凹凸部分に汚れが蓄積しやすく、そこからカビが広がることがあります。

特に雨の後に乾燥が不十分な場合、これがカビの温床となることが多いため注意が必要です。

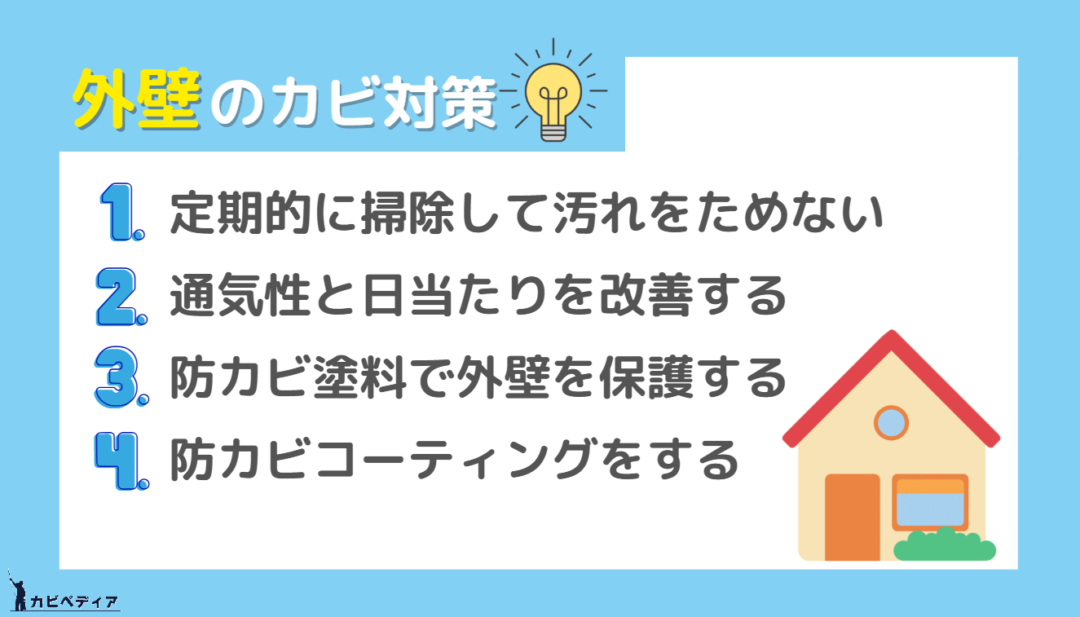

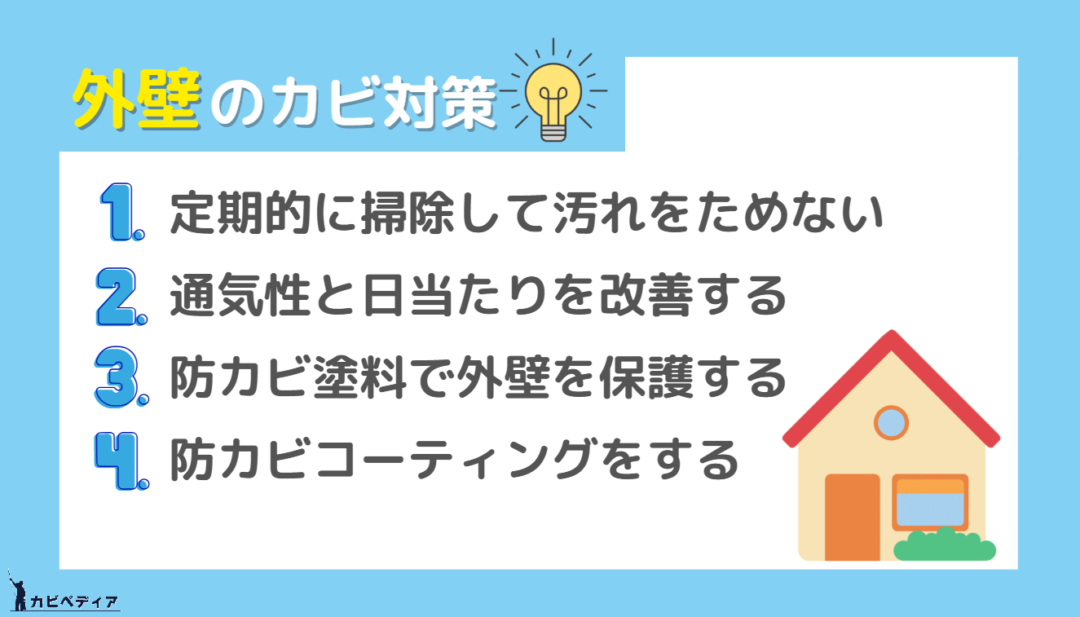

6.外壁のカビの再発を防ぐ!効果的な予防策

外壁のカビは一度除去しても再発することが多いため、定期的なメンテナンスや環境改善など適切な予防策を講じることが大切です。

ここでは、外壁をカビから守るための具体的な方法を解説します。

6-1.定期的に掃除して汚れをためない

外壁に付着した汚れや埃は、カビの栄養源となります。

これを放置するとカビが発生しやすくなるため、外壁を清潔に保つことが大切です。

特に、雨水の跳ね返りや風で運ばれた汚れが溜まりやすい場所では、重点的な清掃が必要です。

年に1~2回を目安に掃除を行い、汚れが蓄積しないようにしましょう。

軽い汚れであれば水だけで十分ですが、頑固な汚れには外壁専用の中性洗剤を使用することで効果的に除去できます。

また、掃除の際には外壁を傷つけないよう、柔らかいブラシやスポンジを使い、優しくこすることを心掛けましょう。

6-2.通気性と日当たりを改善する

外壁が湿った状態が続くと、カビが発生しやすくなります。

そのため、通気性と日当たりを改善し、外壁が乾燥しやすい環境を整えることが重要です。

たとえば、外壁近くに植木や物置がある場合、それらが風通しを妨げていないか確認し、必要に応じて移動させると効果的です。

また、庭木や植木が外壁に影を作っている場合は、定期的に剪定を行い、日当たりを確保しましょう。

さらに、外壁周辺に不要な物を置かないようにすることで、空気が流れやすくなります。

6-3.防カビ塗料で外壁を保護する

防カビ塗料は、カビの再発を防ぐために非常に有効な手段です。

この塗料を外壁に塗布することで、汚れや湿気が付着しにくくなり、カビの発生を抑える効果が得られます。

さらに、防水性能を持つ塗料を使用すれば、外壁の耐久性も向上します。

防カビ塗料を選ぶ際は、耐久性が高く長期間効果が持続するものを選ぶのがポイントです。

特に、築10年以上経過している外壁や、カビが再発しやすい場所では、塗り替えを検討するタイミングです。

塗料の種類や施工方法については、専門業者に相談すると適切な提案を受けられるでしょう。

■関連記事■カビを塗装で隠すと被害額が3倍に跳ね上がることも!?塗装面にカビが生えたときの正しい対処方法

6-4.防カビコーティングをする

カビは、空気中に浮遊しているカビの胞子が湿気や汚れなどの条件が揃った場所に付着し、繁殖することで発生します。

このため、外壁を徹底的に掃除しても、条件が整えば再びカビが生えてしまうリスクは避けられません。

そこでおすすめなのが、防カビコーティングです。

例えば光触媒の防カビコーティングの場合、外壁の表面に薄い保護膜を形成し、カビの胞子が付着しにくい環境を作り出します。

さらに、もし胞子が付着してしまっても、その繁殖を抑制する効果が期待できます。

屋外は湿気や汚れの影響を受けやすく、カビ対策には限界があります。

そのため、防カビコーティングを施すことで、外壁を長期間美しい状態に保つことが可能となり、非常に有効な対策と言えるでしょう。

■関連記事■光触媒の防カビコーティングでカビが生えない住まいに!マンション・戸建ての最強カビ対策を解説

7.まとめ

今回は外壁に発生したカビの除去方法や予防策、業者に依頼する場合のポイントについて解説しました。

外壁のカビは見た目の問題にとどまらず、建物自体を劣化させる原因となり、最終的には修繕費用が高額になるリスクがあります。

そのため、早めの対策を取ることが非常に重要です。

軽度のカビであれば、自力での除去も十分可能です。

外壁専用のカビ取り剤を使用すれば、安全かつ効果的にカビを落とせます。

また、住宅内のカビ取りも検討している場合は、プロ仕様のカビ取り剤を家庭用に改良したカビ取りマイスターキットのような商品を活用するのもおすすめです。

一方で、広範囲にわたるカビや高所作業が必要な場合は、無理をせず専門業者に依頼するのが安心です。

防カビ塗料や防カビコーティングの施工は、再発防止に効果的で、美しい外壁を長期間維持するための有力な手段となります。

業者を選ぶ際には、実績や口コミ、明確な見積もり、そしてアフターサービスの有無を確認し、信頼できる業者を選ぶことが成功の鍵です。

また、日頃のメンテナンスも再発防止には欠かせません。

定期的に外壁を掃除し、汚れを溜めないようにしましょう。

さらに、通気性や日当たりを改善して外壁を清潔に保つ環境を整えることで、カビの発生リスクを大幅に減らせます。

外壁のカビは、予防と適切な対処が大切です。

今回の記事を参考に、実践的な対策を講じ、美しく快適な住環境を維持していきましょう。

<参考文献>

- 高鳥浩介・久米田裕子 『カビのはなし ミクロな隣人のサイエンス』 2013、朝倉書店

- 遠藤麻里ほか 『建築物の外壁素材とその経年変化の視覚化のためのアプリケーション』 2016、日本図学学会 図学研究より

コメント