「クローゼットを開けたら、なんだかカビ臭い」

「久しぶりにお気に入りのワンピースを取り出したらカビが生えていた」

そんな経験に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

クローゼットや押入れは湿気がこもりやすく、ホコリや汚れも溜まりやすいため、カビにとって理想的な環境です。

放置すれば、カビは衣類や布団にまで移り、高額なクリーニング費用や健康被害につながることもあります。

本記事では、クローゼットや押入れに発生したカビが衣類にうつるリスクや、その対処法、再発を防ぐための日常対策まで、プロの視点から徹底的に解説します。

すでにカビが発生してしまった方も、これから予防したい方も、ぜひ参考にしてください。

| この記事でわかること |

| ・収納場所のカビが衣類や布団に移る原因とリスク ・カビを見つけたときの初期対応 ・衣類・布団にカビがついた場合の対処法 ・自力対応と業者に頼る判断の目安 ・再発を防ぐ収納と湿気対策のポイント |

目次

1. クローゼットや押入れのカビは服や布団にも広がる?

クローゼットや押入れでカビを見つけたとき、「衣類や布団にも移っているのでは…」と不安になる方も多いはずです。

実際、カビは目に見えない胞子で広がりやすく、放置すれば収納物全体に被害が及ぶことも珍しくありません。

ここでは、カビが発生する原因と、どのように広がっていくのか、さらに放置によるリスクについて解説します。

1-1. カビが発生しやすい環境

押入れやクローゼットは、カビが好む「湿気・温度・栄養源」がそろいやすい場所です。

とくに以下の条件が重なると、発生リスクが高くなります。

- 湿度:60%を超えると、カビの繁殖が活発になる

- 温度:20〜30℃はカビにとって最適な温度帯

- 栄養源:ホコリや皮脂などの汚れはカビのエサになる

通気性の悪い空間では湿気がこもりやすく、これらの条件がそろいやすくなるため注意が必要です。

1-2. カビの胞子が空気中に広がる仕組み

カビは「胞子」と呼ばれる、2〜10マイクロメートルほどの非常に小さな粒で増殖します。

この胞子は目に見えないほど小さく、空気中にふわっと舞い上がって湿った場所や汚れた物に付着すると、そこでまた繁殖を始めます。

収納物を動かしたり、扉を開けるだけでも胞子は舞い、服や布団、壁など周囲へ広がっていきます。

すでにカビがある場所では、ちょっとした風や振動でも胞子が一気に飛び散り、最悪の場合は部屋中に広がってしまうこともあります。

カビを発見した際は、あわてず落ち着いて、慎重に対応することが大切です。

1-3. カビが衣類や布団に移りやすい状況

空間内にカビがあると、その胞子が漂い、収納していた衣類や布団に付着・定着することがあります。

特に以下のような状況では注意が必要です。

- カビのある壁や床に収納物が密着している

- 物を動かしたり扉を開けることで胞子が舞いやすくなる

- 換気されていない密閉空間で胞子が滞留しやすい

カビが移った衣類や寝具は、洗っても落ちないことがあり、クリーニング代や買い替えなど思わぬ出費につながる場合もあります。

1-4. 放っておくと健康にも悪影響を及ぼす

カビの影響は見た目や経済的なダメージだけでなく、健康被害にもつながる可能性があります。

空気中の胞子を吸い込むことで、以下のような症状が起こることがあります。

- アレルギー反応(くしゃみ・鼻水・咳・目のかゆみ など)

- カビ肺炎(過敏性肺炎)

- 真菌感染症(免疫力の低い人や高齢者は特に注意)

カビは静かに広がり、気づかないうちに体調に影響を及ぼすこともあるため、早めの対処と予防が何より大切です。

カビリスク診断で住まいの傾向をチェック

クローゼットや押入れのカビは、住まいの湿気環境が強いほど再発しやすく、衣類や布団にも広がりがちです。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしておくと安心です。

2. カビを見つけたら最初にすべき3つの対処

クローゼットや押入れでカビを発見すると、すぐに拭き取りたくなるかもしれません。

しかし、安易に触れてしまうとカビの胞子が空気中に舞い上がり、かえって被害が広がる可能性があります。

ここでは、衣類や寝具を守り、再発や健康被害を防ぐために、まず行うべき3つの初期対応を解説します。

2-1. 衣類や布団を慎重に取り出す

カビが発生している収納スペースからは、収納物を移動させることが最優先です。

ただしこの作業中は胞子が最も飛びやすいため、以下の手順で慎重に行いましょう。

- 換気を行い、マスクとゴム手袋を着用する

- 衣類や布団を1枚ずつ、ゆっくり静かに取り出す

- カビが付いていそうな物はビニール袋に入れて密閉

- 陰干しで湿気を飛ばす

- 洗えるものは洗濯やクリーニングへ

衣類や布団に発生したカビの対処法に関しては、後ほど3. 衣類や布団にカビが移ってしまったときの対処法で解説します。

2-2. 収納内部の湿気を取り除く

収納物を出したあとは、収納内部の湿気をしっかり除去しましょう。

扉を開けて4時間以上換気し、除湿機やエアコンのドライ機能も活用します。

サーキュレーターで空気を循環させるのも有効ですが、カビに直接風を当てると胞子が舞う恐れがあるため注意が必要です。

乾燥だけでカビは死にませんが、繁殖を抑える効果はあります。

2-3. 状態を見て自力対応か業者対応かを判断する

応急処置が済んだら、今のカビの状態が自力で対応できる範囲かどうかを確認しましょう。

- カビの範囲が広い

- 色が黒・青・緑など濃い

- 臭いや変色がひどい

- 拭いても落ちない

- 再発を繰り返している

こうした症状があれば、自力での除去は難しい可能性があります。

判断に迷う方や、業者の選び方を知りたい方は5. 自力対応が難しいときは?業者に相談すべき判断基準と選び方へ進んでください。

3. 衣類や布団にカビが移ってしまったときの対処法

押入れやクローゼットの中でカビが発生すると、収納していた衣類や布団にまでカビが移ってしまうことがあります。

見た目にはうっすら白くなっているだけでも、繊維の奥にカビの根(菌糸)が入り込んでいることがあり、慎重な対応が必要です。

ここでは、衣類や布団にカビが付着してしまった場合の対処法を状態別にご紹介します。

3-1. 衣類のカビが軽度な場合

白っぽいカビがうっすら付着している程度であれば、自宅での対処も可能です。

酸素系漂白剤を使ったつけ置き洗いで、ある程度除去できます。

基本的な手順は以下の通りです。

- 外で衣類用ブラシを使い、表面の胞子を軽く払い落とす

- 酸素系漂白剤を溶かしたぬるま湯に、衣類をつけ置き(※洗濯表示を確認)

- 通常通り洗濯する

- 風通しのよい場所でしっかり乾かす

ただし、素材や加工によっては漂白剤が使えないものもあります。

無理な処置は生地を傷める恐れがあるため、事前に洗濯表示を確認しましょう。

詳しい方法は、以下の記事をご覧ください。

■関連記事■カビが生えた服は着ても大丈夫?捨てる基準・危険性・安全な衣類のカビ取り&対策を徹底解説!

■関連記事■服の白カビ取り方・落とし方完全ガイド│原因から洗濯・収納のカビ防止策まで徹底解説

3-2. 黒カビやデリケート素材の場合

黒いシミが目立つ場合や、繰り返しカビが発生している衣類では、カビの根が繊維の深部まで入り込んでいる可能性があります。

また、シルク・ウール・カシミヤ・レザーなどの繊細な素材は、家庭での洗濯や漂白が難しく、変色や縮みなどのリスクも高いため注意が必要です。

このような衣類は、カビ取りに対応しているクリーニング店に依頼するのが安心です。

対応経験のある専門業者であれば、生地にダメージを与えず、カビ除去と再発防止の処置が期待できます。

■関連記事■カビが生えた服はクリーニングで落ちる?白カビ・黒カビの対処法と料金・注意点を徹底解説

3-3. 布団にカビが発生した場合

布団の表面に軽度のカビがある程度なら、消毒用エタノールでの除菌も可能です。

ただし、中綿まで湿気や胞子が入り込んでいることも多く、その場合は表面の拭き取りだけでは不十分です。

範囲が広い場合や臭いが強い場合は、衣類のカビと同様で、カビ取りに対応しているクリーニング店を検討しましょう。

衛生面が気になるときは、買い替えも選択肢のひとつです。

布団のカビ対策について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

■関連記事■プロが教える!布団に生えたカビを効果的に除去する方法と9つのカビ対策術

4. 軽度のカビを見つけたときの基本的な対応策

クローゼットや押入れの一部に軽いカビが発生している場合は、自分で除去できることもあります。

ただし、使うカビ取り剤や素材によっては変色や傷みのリスクもあるため、正しい手順で丁寧に作業することが大切です。

以下では、状態や素材に応じて使い分けたい3つの方法をご紹介します。

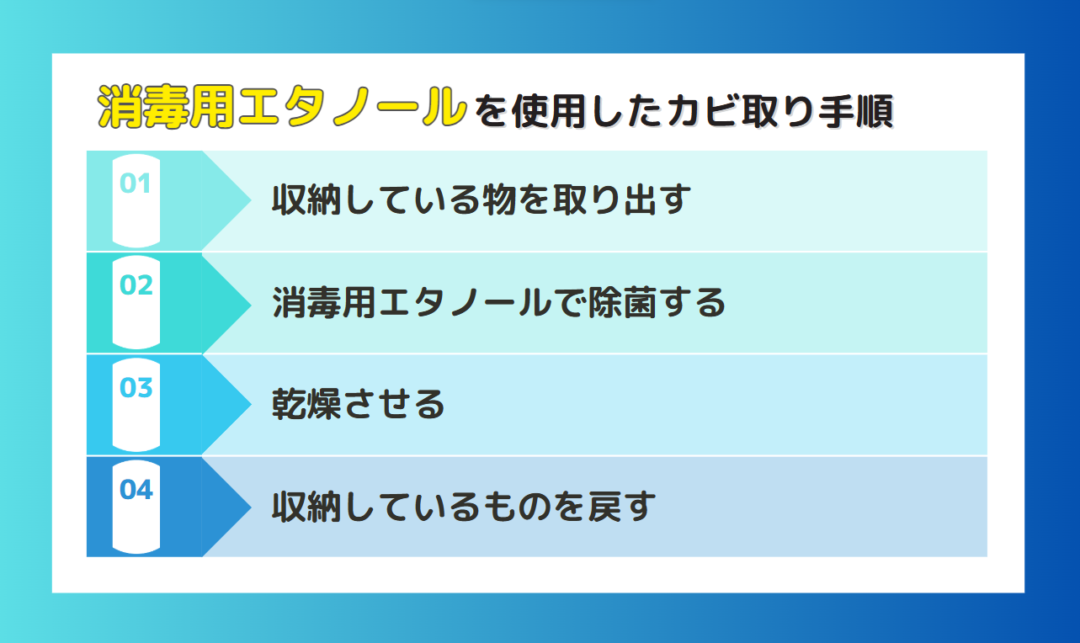

4-1. エタノールで表面のカビを拭き取る

初期段階のカビには、消毒用エタノール(濃度70~80%)が効果的です。

色素が残っていない場合は、これだけで十分除去できることもあります。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意点

- マスクと手袋を着用し、必ず換気しながら作業する

- 引火性があるため、火気の近くでは絶対に使用しない

- 素材の変色を防ぐため、事前に目立たない場所でテストして確認する

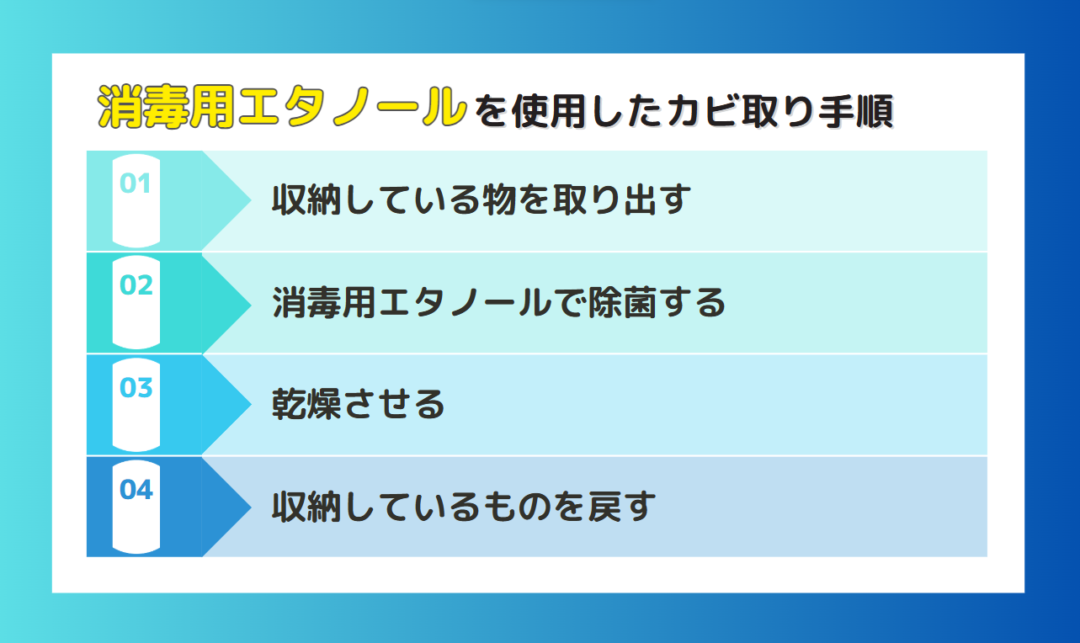

カビ取り手順

① 収納している物を取り出す

押入れ内の衣類や布団をすべて外に出してください。

胞子が舞いやすいため、マスクと手袋を着用し、窓を開けて換気しながら作業しましょう。

また、必要に応じて収納物のカビも確認し、洗濯やクリーニングで対応してください。

② 消毒用エタノールで除菌する

消毒用エタノール(70〜80%)を雑巾に吹きかけ、カビのある部分をやさしく拭き取りましょう。

収納スペース全体にもスプレーして除菌してください。

変色が気になる場合は、あらかじめ目立たない場所でテストしてから使用しましょう。

③ 乾燥させる

除菌後は、押入れの扉を開けたまま4時間以上しっかりと換気し、湿気を取り除きましょう。

湿気が残っているとカビが再発する原因になります。

④ 収納している物を戻す

収納内部が十分に乾いていることを確認してから、衣類や布団を元の場所に戻してください。

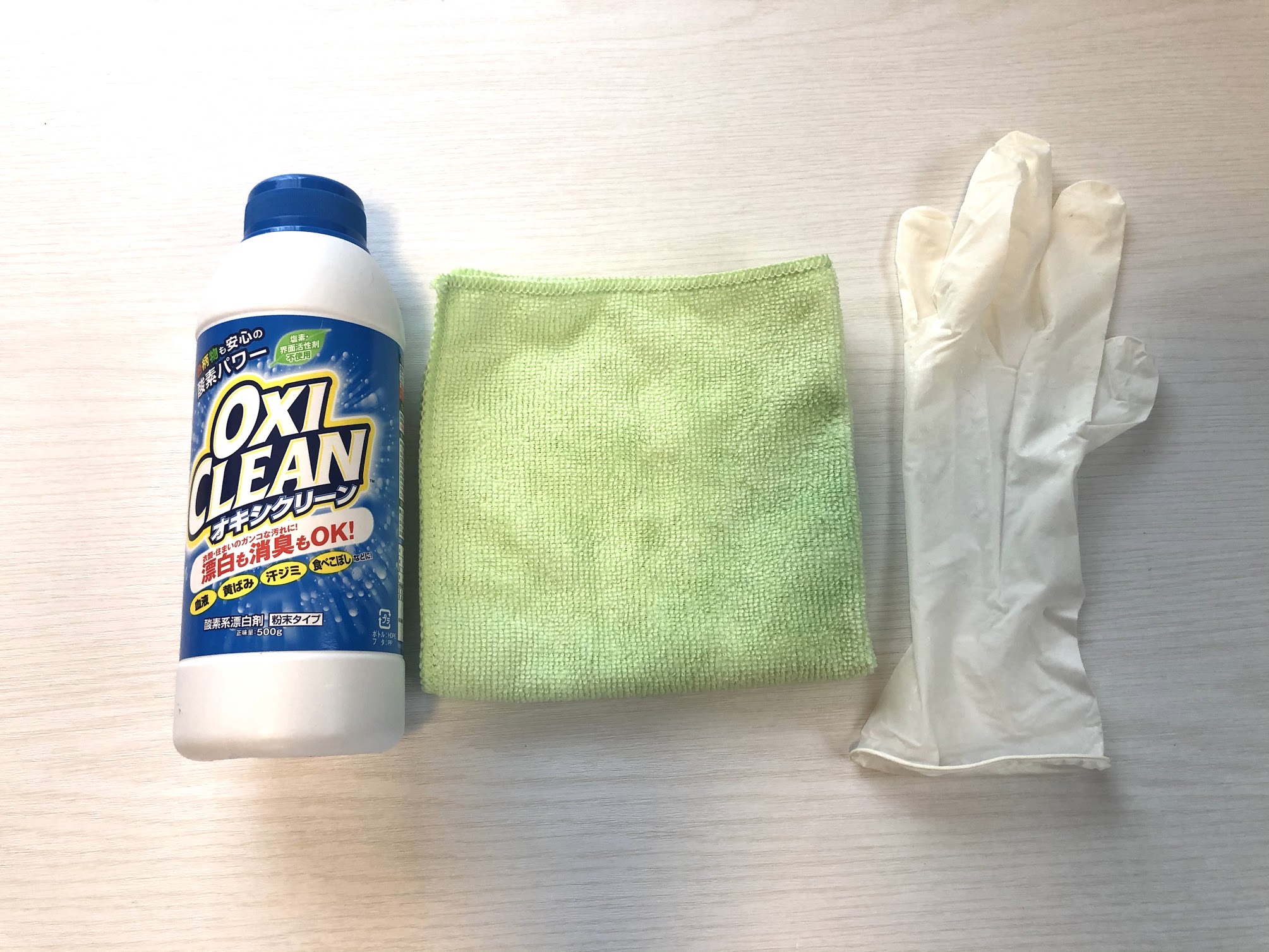

4-2. 酸素系漂白剤で黒ずみを落とす

黒カビによる黒ずみや色残りには、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)が適しています。

塩素系よりも刺激が少なく、比較的素材へのダメージも軽減されます。

用意するもの

- 酸素系漂白剤

- ぬるま湯

- バケツ

- 雑巾2枚

- マスク

- ゴム手袋

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

シャボン玉石けん 酸素系漂白剤

出典: Amazon

注意点

- マスクと手袋を着用し、必ず換気しながら作業する

- 変色や色落ちが気になる素材は、事前に目立たない場所でテストする

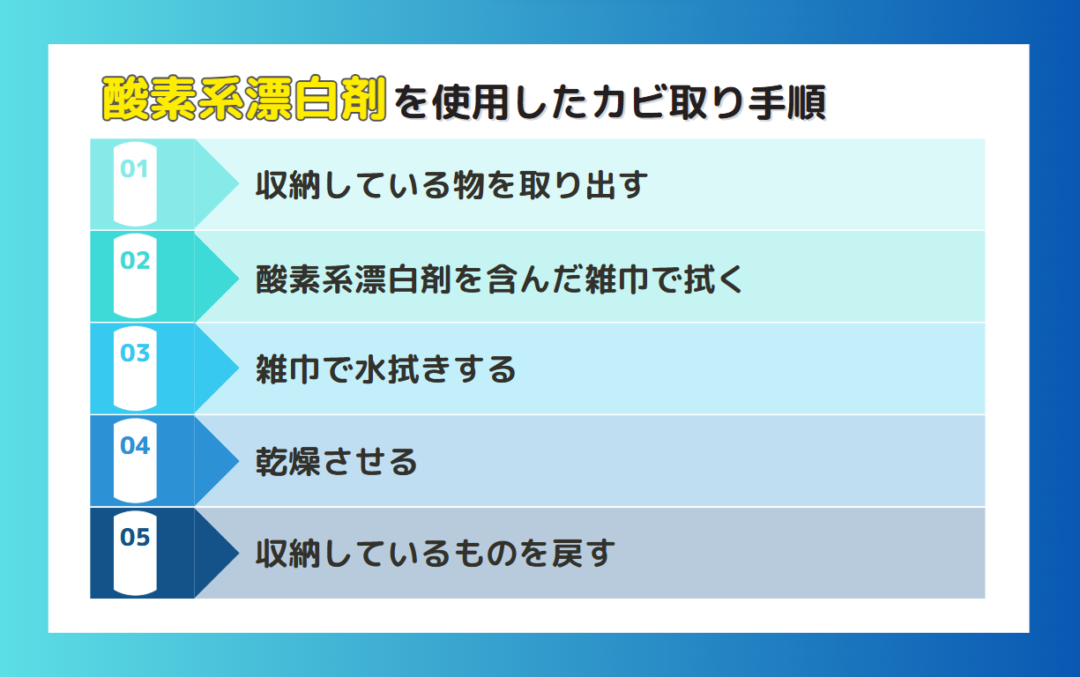

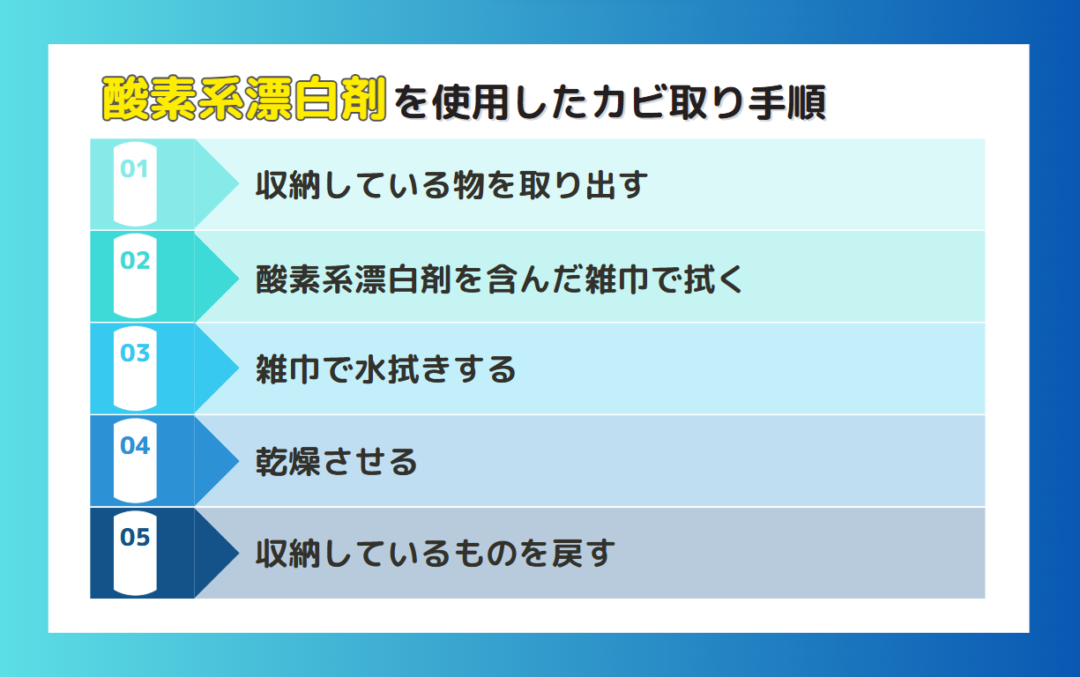

カビ取り手順

① 収納している物を取り出す

押入れ内の衣類や布団をすべて外に出してください。

胞子が舞いやすいため、マスクと手袋を着用し、窓を開けて換気しながら作業しましょう。

また、必要に応じて収納物のカビも確認し、洗濯やクリーニングで対応してください。

② 酸素系漂白剤を含ませた雑巾で拭き取る

バケツにぬるま湯を入れ、酸素系漂白剤を溶かします。

雑巾を溶液に浸して固く絞り、カビの部分をやさしく拭き取りましょう。

③ 水拭きする

30分ほど置いたあと、きれいな雑巾で水拭きを行い、漂白剤をしっかり拭き取ってください。

成分が残ると素材劣化の原因になります。

④ 乾燥させる

扉を開けたままにして4時間以上換気し、しっかりと乾燥させましょう。

湿気が残ると再発リスクが高まります。

⑤ 収納している物を戻す

押入れ内が十分に乾いたことを確認してから、衣類や布団を元に戻してください。

4-3. しつこい黒カビは専用カビ取り剤でしっかり除去

エタノールや酸素系漂白剤では落ちないしつこい黒カビには、より強力な除去剤が必要です。

クローゼットの壁紙がビニールクロスであれば塩素系カビ取り剤も使用可能ですが、押入れの木材やベニヤに使うと変色や劣化の恐れがあります。

さらに、クローゼットや押入れは密閉されがちな空間のため、塩素系の刺激臭やガスの発生も懸念され、安全面からおすすめできません。

そのため、そうした場所では、木材にも使える安全性の高い専用カビ取り剤を選ぶのが安心です。

たとえば、ハーツクリーンの「カビ取りマイスターキット」は、プロの現場で使用されている液剤を家庭向けに調整したもので、高い除去力と安全性を両立しています。

室内でも安心して使え、小さな子どもやペットがいる家庭でも使用しやすいのが特徴です。

さらに、除カビ剤と防カビ剤がセットになっているため、カビをしっかり落としたあと、再発を防ぐこともできます。

費用を抑えたい方は除カビ剤のみの購入も可能です。

安全にしっかりとカビ取りしたい方はぜひ検討してみてください。

5. 自力対応が難しいときは?業者に相談すべき判断基準と選び方

カビは軽度なら家庭でも対応できますが、範囲が広い・色が濃い・再発している場合は自力では難しく、無理に処理すると被害が広がることもあります。

ここでは、業者に相談すべき目安と、信頼できる業者の選び方を紹介します。

5-1. 業者に相談すべき7つのサイン

以下に1つでも当てはまる場合は、カビが深部にまで広がっている可能性があり、自力対応では不十分なことがあります。

- 同じ場所で短期間にカビが再発している

- カビの範囲が広い

- 黒・青・緑など、根が深く厄介な色をしている

- 木材や壁紙に浸透しており、表面のカビ取りだけでは落ちない

- 換気しても部屋全体にカビ臭が残る

- 拭いても落ちず、変色や剥がれがある

- 咳・くしゃみ・肌荒れなど、健康被害が出ている

とくに漏水・結露が原因のケースでは、カビ取りとあわせて構造補修やリフォームが必要なこともあります。

早めに専門業者へ相談することで、拡大や再発を防げます。

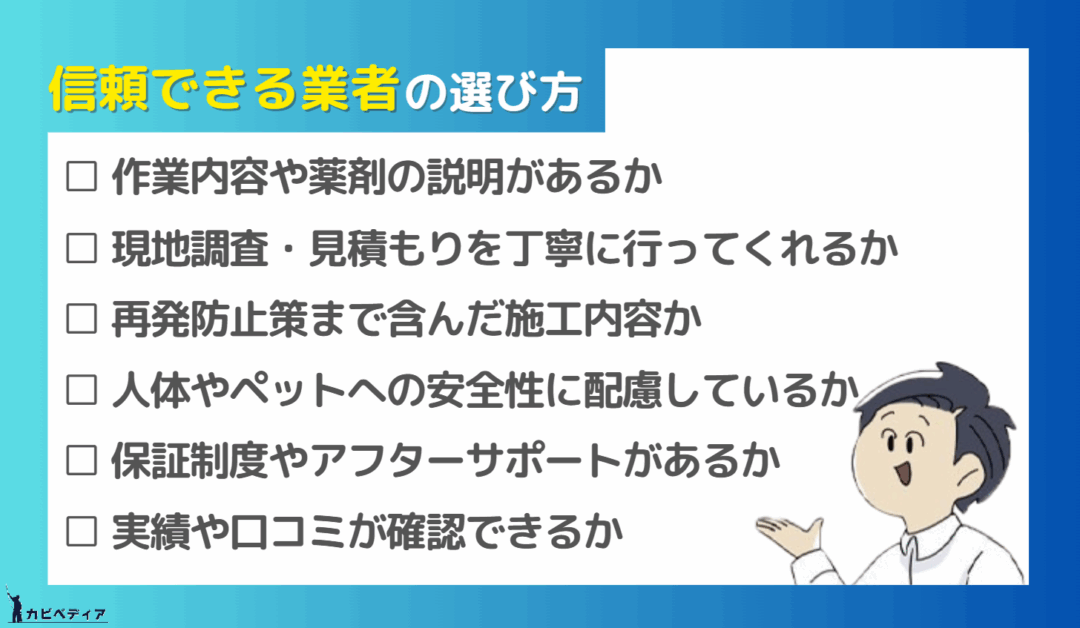

5-2. 信頼できるカビ取り業者の見極めポイント

業者を選ぶ際は、「価格の安さ」だけでなく、施工の安全性や再発防止への配慮、対応の丁寧さなども重視しましょう。

作業内容や液剤の説明があるか

使用する液剤や作業の流れについて、事前にわかりやすく説明してくれる業者を選びましょう。

説明が曖昧な業者は、後々のトラブルにつながる恐れがあります。

現地調査・見積もりを丁寧に行ってくれるか

現地調査を丁寧に行い、カビの範囲や素材に応じて適切な提案をしてくれる業者なら安心です。

見積もりも明確で、あとから不明瞭な追加費用が発生しないかどうかも確認しておきましょう。

再発防止策まで含んだ施工内容か

カビの除去だけで終える施工では、環境が変わらなければ再発する可能性が高くなります。

防カビ処理や、換気・湿度管理のアドバイスなど、再発防止まで考慮した内容かを確認しましょう。

人体やペットへの安全性に配慮しているか

施工後も家族やペットが過ごす空間である以上、液剤の安全性は重要です。

低刺激・無臭タイプなど安全な液剤を使用しているか確認しましょう。

保証制度やアフターサポートがあるか

カビの再発が不安な場合は、再発時の保証がある業者を選ぶと安心です。

アフター点検や再施工への対応内容も、事前に確認しておきましょう。

実績や口コミが確認できるか

Googleレビューや比較サイトの口コミは、第三者の評価として参考になります。

さらに施工写真を公開している業者であれば、対応力や仕上がりを具体的に確認できます。

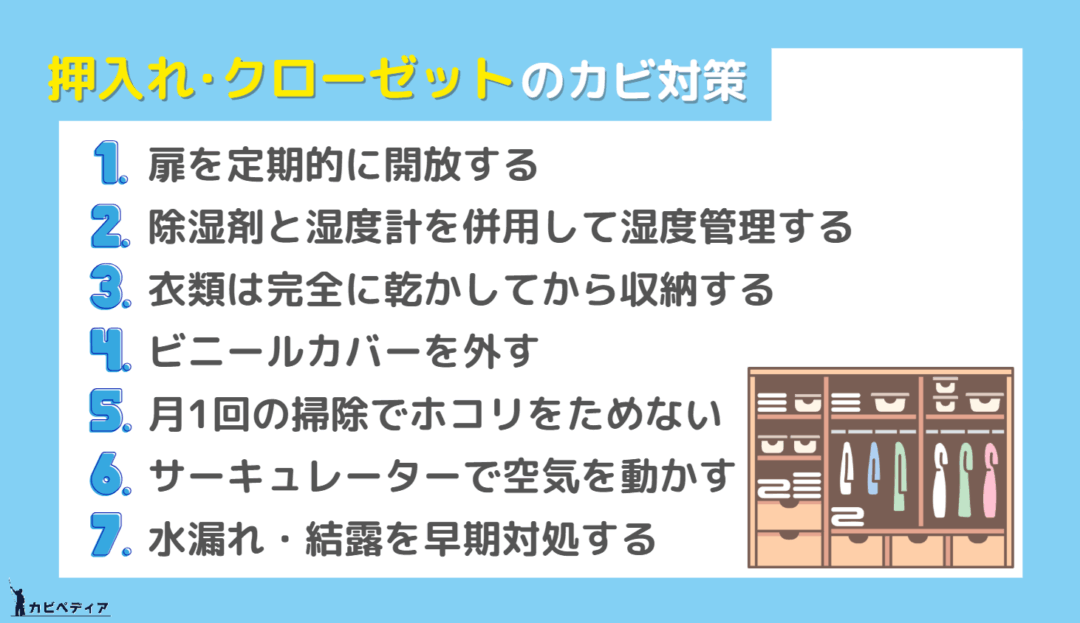

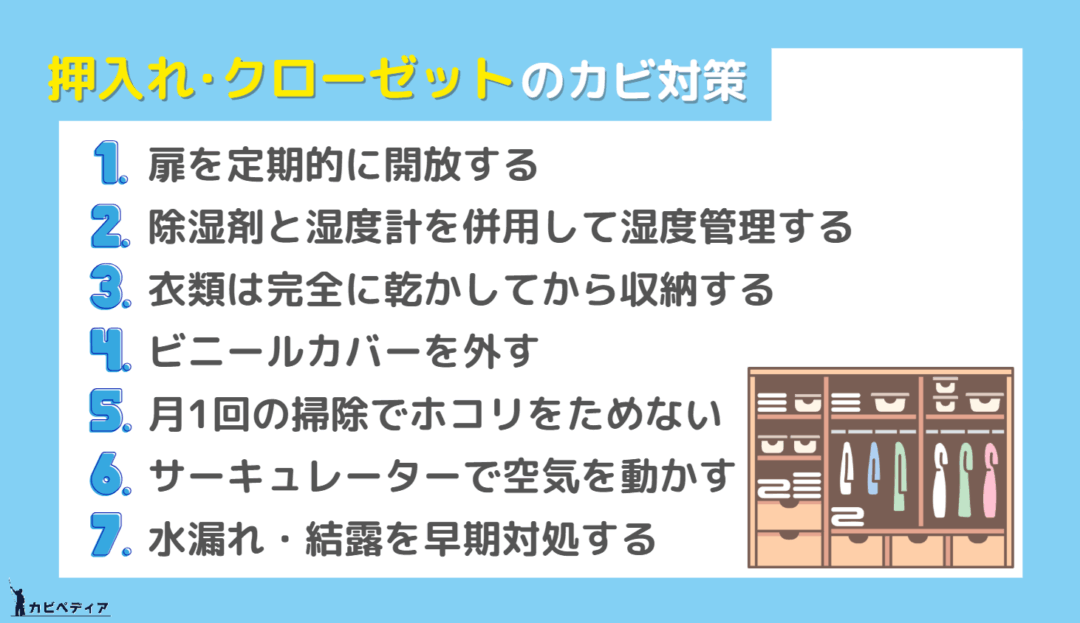

6. 押入れ・クローゼットの再発させない7つの習慣

カビを除去しても、湿気や汚れが残ったままだと再発のリスクは避けられません。

とくに押入れやクローゼットは空気がこもりやすく、油断するとすぐに再びカビが発生してしまいます。

ここでは、カビを寄せつけないために日常的にできる7つの予防習慣を紹介します。

6-1. 扉を定期的に開放する

クローゼットや押入れの扉を閉めっぱなしにすると湿気がこもり、カビが発生しやすくなります。

1日1回、10〜30分ほど扉を開けて空気を入れ替えましょう。

特に雨の日や季節の変わり目は、湿度が上がりやすいため意識的に換気することが大切です。

6-2. 除湿剤と湿度計を併用して湿度管理する

除湿剤だけでは、効果が薄れていても気づかないことがあります。

湿度計を併用すれば、現在の湿度や除湿剤の交換時期を正確に判断できます。

湿度は40〜50%前後を目安に保ち、梅雨や冬場は小型の除湿機の併用も検討しましょう。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

6-3. 衣類は完全に乾かしてから収納する

洗濯後や帰宅直後の衣類には、見た目にわからなくても水分が残っていることがあります。

収納前には、表面だけでなく内側までしっかり乾してください。

布団も同様で、起床後すぐに畳むのではなく、湿気を逃がすためにしばらく広げたままにしてから収納するのが理想的です。

6-4. ビニールカバーを外す

クリーニング後の衣類についているビニールカバーは、湿気を閉じ込めてしまうため、そのままの収納は避けましょう。

カバーは外すか、不織布など通気性のあるカバーに取り替えることでカビの発生を防げます。

アストロ 衣類カバー ホワイト マチ付き ロングサイズ

出典:Amazon

6-5. 月1回の掃除でホコリをためない

ホコリや汚れはカビの栄養源になります。

月に一度を目安に、収納物を少し動かしながら、クローゼットや押入れの中を掃除しましょう。

掃除機よりも、静かに拭き取れるマイクロファイバークロスや乾いた雑巾が適しています。

6-6. サーキュレーターで空気を動かす

空気の流れがない場所には湿気がたまりやすくなります。

換気のときにサーキュレーターや扇風機を使って風を送ることで、クローゼットや押入れの奥の湿気も外に逃がしやすくなります。

定期的に空気を動かす習慣をつけましょう。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-7. 水漏れ・結露を早期対処する

壁や天井のシミ、壁紙の浮きは、結露や水漏れが起きているサインかもしれません。

こうした湿気が内部にたまると、カビの発生源になります。

異常に気づいたら早めに点検・補修を行うようにしましょう。

7. クローゼット・押入れに関するよくある質問【FAQ】

カビが発生したとき、「どうすればいい?」「これって大丈夫?」と不安に思う方も多いはずです。

ここでは、よく寄せられる質問に対して、実践的なアドバイスをお届けします。

7-1. カビがついた服は洗えば大丈夫?

見た目がきれいになっても、繊維の奥にカビの根が残っている場合があります。

軽度であれば、酸素系漂白剤を使って自宅で洗濯できますが、デリケートな素材や黒カビが広がっている場合は、カビ対応のクリーニング店に相談しましょう。

7-2. 空気清浄機でカビの胞子は除去できる?

HEPAフィルター付きの空気清浄機なら、空中に漂う胞子をある程度除去することが可能です。

ただし、カビの「発生源」を取り除かなければ、根本的な解決にはなりません。

空気清浄機はあくまで補助的な対策と考え、まずは湿度管理と掃除を優先してください。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

7-3. 木材に使えるカビ取り剤はありますか?

木材に使える安全性の高い専用カビ取り剤が販売されています。

ドラッグストアなどで手に入る市販品を使用する場合は、塩素系を避け、エタノール(70〜80%)や薄めた酸素系漂白剤を選びましょう。

使用前には、必ず目立たない箇所でテストしてから使うようにしてください。

カビ取りマイスター 除カビ剤

7-4. 再発を防ぐために普段から気をつけることは?

カビの再発を防ぐポイントは、湿気や汚れをため込まないことです。

以下のような日常の習慣を取り入れることで、カビを防ぐことができます。

- 扉を毎日10〜30分ほど開けて換気

- 衣類や布団はしっかり乾かしてから収納

- 月1回を目安に収納内部を掃除

- 除湿剤と湿度計を併用して湿度を管理

- ビニールカバーを外し、不織布カバーに切り替える

こうした小さな積み重ねが、カビの再発を防ぐうえで効果的です。

8. まとめ

今回は、押入れやクローゼットに発生するカビの原因、衣類や布団に移ってしまった場合の対処法、そして再発を防ぐための予防習慣について詳しく解説しました。

カビは「湿気・汚れ・通気不足」といった条件がそろうと発生しやすく、小さな胞子が空気中を漂いながら、収納している衣類や寝具にも広がっていきます。

放置すれば被害が拡大するため、早めの発見と対処が大切です。

軽度のカビであれば、消毒用エタノールや酸素系漂白剤などで除去できるケースもあります。

また、木材にも使える安全性の高いカビ取り剤を活用するのもひとつの方法です。

ただし、黒カビが広がっていたり、何度も再発を繰り返している場合は、自力での対応が難しいこともあります。

無理をせず、専門業者への相談を検討しましょう。

さらに、カビの再発を防ぐには、日常の予防が欠かせません。

以下のような対策を意識してみてください。

「湿気をためない」「汚れを残さない」「空気を動かす」という基本を押さえ、今日からできる対策を実践してみてください。

カビのない清潔な収納空間で、大切な衣類や寝具を長く守りましょう。