「壁のカビに悩んでいる。カビにくい壁紙ってあるの?」

「せっかくリフォームするなら、防カビ対策もしておくべき?」

こうした疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、リフォームや壁紙の張り替え時に「カビにくい壁紙」を選ぶだけでカビの発生リスクを大きく減らすことができます。

カビは見た目が悪くなるだけではなく、健康被害や住宅の劣化といった深刻な問題に発展することもあります。

「せっかくリフォームしたのに、数ヶ月後にはカビが…」という事態を防ぐためにも、防カビ機能を重視した壁紙選びと日々のカビ対策は重要です。

本記事では、カビ取りのプロが、カビにくい壁紙の素材や効果的なカビ対策方法、そして最強の防カビグッズまで詳しく解説します。

これからリフォームを考えている方はもちろん、すでに壁紙のカビに悩んでいる方も、この記事を参考にしてみてください。

| この記事でわかること |

| ・カビにくい壁紙の素材 ・カビを防ぐ壁紙の貼り方や事前のカビ対策 ・リフォーム後のカビ予防やおススメ防カビグッズ ・壁紙にカビが発生した場合の対処方法 |

目次

1. なぜ壁紙の防カビが必要なのか?

新築やリフォームの際、多くの方はこだわって壁紙の色やデザインを選ぶでしょう。

しかし、日本の多湿な気候や住宅の構造を考えると、壁紙に「防カビ機能」を求めることも同じくらい重要です。

そこで、まずは防カビ対策がなぜ必要なのか、その理由を詳しく解説します。

1-1. カビがもたらす健康リスクと住宅への影響

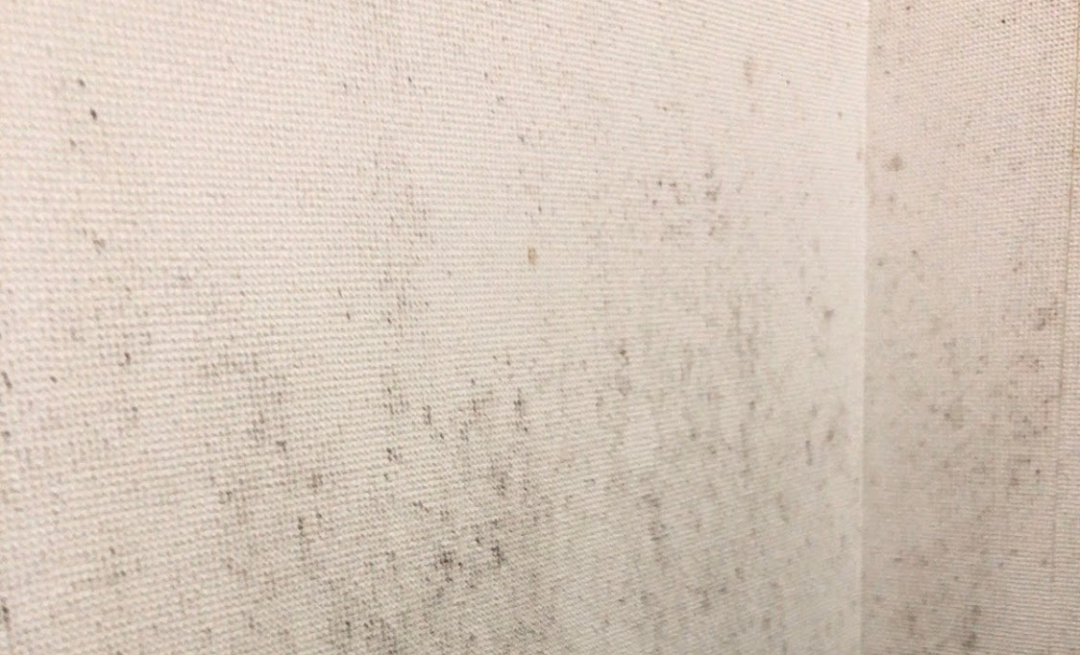

カビは空気中に浮遊する胞子が目に見えないレベルで家中を漂い、条件が整うことで壁紙や天井などあらゆる場所に繁殖します。

これにより、アレルギー症状や呼吸器系の問題など、住む人の健康を脅かす可能性があります。

特に小さな子供や高齢の方、アレルギー体質の方はカビの影響を受けやすいため注意が必要です。

さらにカビは、住宅そのものにも大きなダメージを与える厄介な存在です。

カビが広がると、壁や天井の内部(石膏ボードなど)を劣化させたり、建材を傷める原因になることがあります。

見た目が悪くなるだけでなく、家の耐久性や資産価値が下がってしまう可能性もあるため、対策は早めに行うようにしましょう。

1-2. リフォーム時に防カビ対策を意識するメリット

リフォームは、内装材や建材を見直すことができる絶好のタイミングです。

新築当初に問題がなかったとしても、経年劣化やライフスタイルの変化によって湿気がたまりやすくなり、カビが発生するケースは少なくありません。

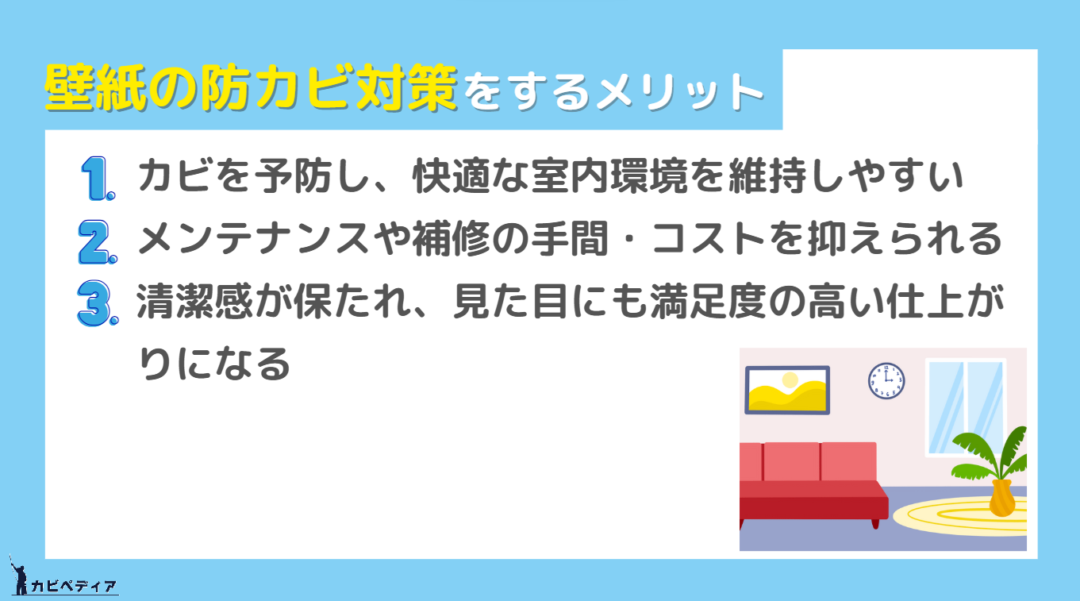

リフォーム時に防カビ性能を重視した壁紙や施工方法を選ぶことで、以下のようなメリットが期待できます。

せっかくのリフォームだからこそ、デザイン性だけでなく、カビを寄せ付けにくい機能性にも注目した素材選びをしましょう。

カビリスク診断で、住まい全体のカビの起きやすさを確認しよう

壁紙を防カビ仕様にしても、住まいの湿気環境によってはカビが出やすいケースがあります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2. カビが生えやすい条件と壁紙選びの重要性

カビ対策を効果的に行うには、まず「なぜカビが発生するのか」その原因を正しく理解することが大切です。

ここでは、カビが繁殖しやすくなる条件と、それらを踏まえた壁紙選びのポイントについて解説していきます。

2-1. 湿度・温度・栄養源の関係

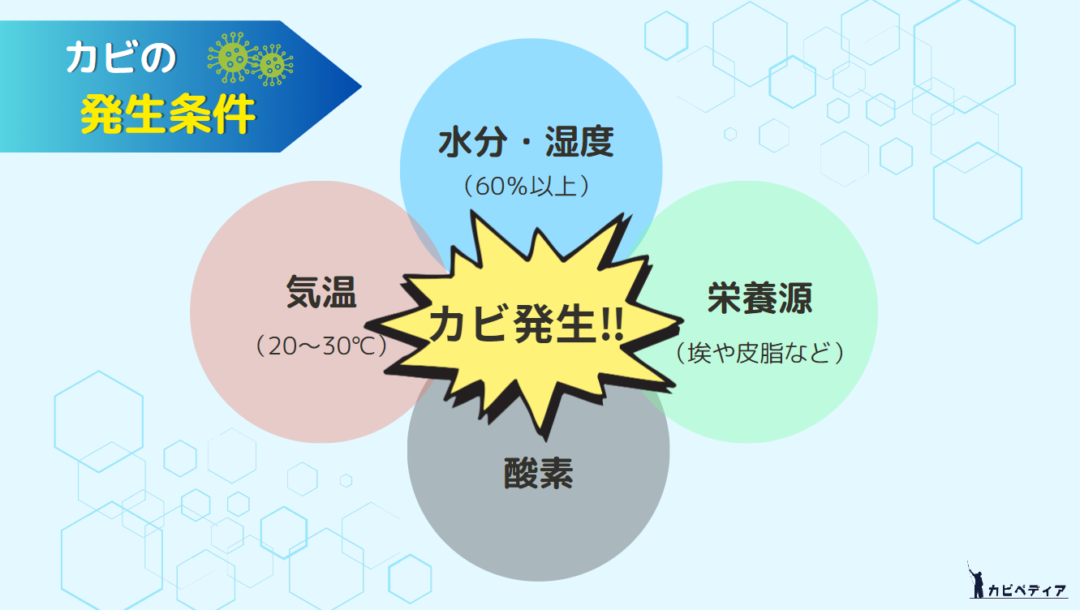

カビが発生する主な要因は「湿度」「温度」「栄養源」「酸素」の4つと言われています。

湿気が多い日本の気候では、梅雨~夏場にかけてカビが繁殖しやすくなります。

また、室内で発生するホコリや汚れはカビにとって栄養源となり、壁紙の裏側や窓際など見えにくいところで増殖を進めることがあります。

さらに、北側の部屋や地下室など日当たりが悪い場所は、湿気がこもりやすく通気も悪くなりがちです。

そこに暖房やエアコンの温度差が加わることで結露が発生し、カビが繁殖しやすい環境が整ってしまうことがあります。

2-2.「調湿性・通気性」がカビ対策のカギ

カビを抑えるための壁紙の機能として、注目したいのが調湿性と通気性です。

調湿性

湿度が高いときに水分を吸い取り、乾燥しているときには放出する性質があるため、室内の湿度を一定に保つのに役立ちます。

特に、梅雨時や夏場など、湿気が多くなりがちな季節には、カビの発生リスクを軽減できます。

通気性

壁紙自体が透湿性のある構造になっており、壁の内部にこもりがちな湿気を外へ逃がす働きをサポートします。

これにより、壁の内部に湿気がたまるのを防ぎます。

この2つの機能は、カビの発生要因となる湿気を減らす効果があるため、カビ対策として有効です。

ただし、部屋の構造や方位、使用目的によっては、吸収した湿気をうまく逃がせず、逆に湿気がこもってしまうケースもあるため注意しましょう。

3. カビにくい壁紙の素材を知ろう

壁紙のカビを防ぐには、素材選びがとても重要です。

ここでは、代表的なカビに強い壁紙素材について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながらご紹介します。

3-1. 吸放湿壁紙のメリット・デメリット

吸放湿壁紙は、湿度が高いときには水分を吸収し、乾燥しているときには放出してくれる特性をもつため、室内の湿度をコントロールしやすいという特徴があります。

メリット

梅雨や夏場など湿気の多い時期でも、室内の湿度を適度に保ち、カビの発生を抑えてくれます。

また、結露を軽減する効果もあるため、快適で衛生的な住環境の維持に役立ちます。

デメリット

地下や北側の部屋など、湿気がこもりやすい環境では、吸収した湿気を十分に放出できず、かえってカビの温床になってしまう可能性があります。

壁紙の性能を十分に引き出すには、換気や除湿といった日常的な環境管理が不可欠です。

通気性の悪い空間では逆効果になることもあるため、部屋の特徴に合わせて慎重に選ぶことが大切です。

3-2. 通気性壁紙のメリット・デメリット

通気性壁紙は、壁紙自体に湿気を通す構造があり、壁の内部にこもりやすい湿気を外に逃がすことができるという特徴があります。

メリット

壁の内部にこもりがちな湿気を効率よく逃がすことで、カビの発生リスクを下げます。

また、室内の空気循環をサポートし、下地材と組み合わせることで調湿効果がさらに高まります。

デメリット

キッチンや玄関など、汚れやすい場所では油汚れや手垢が付きやすい傾向があるため、注意が必要です。

通気性が高い分、掃除やメンテナンスにやや手間がかかることもあります。

一方、日本の住宅で最も一般的に使われているビニールクロスは、防水性や耐久性に優れ、汚れも拭き取りやすいため、日常の掃除がしやすいという大きなメリットがあります。

ただし、通気性壁紙とは違い、湿気を通しにくいため、壁の内部に湿気がこもりやすく、結果的にカビの発生を促してしまうというデメリットもあります。

3-3. 防カビ加工クロスの効果と注意点

防カビ加工クロスは、防カビ剤や抗菌成分が練り込まれていたり、表面にコーティングされているため、一般的なビニールクロスよりもカビが発生しにくい仕様になっています。

メリット

防カビ成分の働きにより、壁紙の表面でカビが繁殖しにくく、清潔な状態を保ちやすいのが特長です。

また、汚れやカビがついても落としやすく、掃除がしやすいという利点もあります。

デメリット

カビが壁紙の裏側までまわってしまった場合には、防カビ効果が届かず、下地材にまでカビが広がってしまう恐れがあります。

防カビ加工クロスは、あくまで予防をサポートする素材であり、完全にカビを防ぐものではありません。

しっかりと効果を発揮させるには、換気や除湿といった環境改善と併用することが不可欠です。

3-4. エコカラットなどタイル系壁材も選択肢に

エコカラットに代表されるタイル系の壁材は、通気性・調湿性・脱臭性に優れており、快適な室内環境づくりに役立ちます。

メリット

高い消臭効果があり、ペットのニオイやキッチン周りの生活臭の軽減にも効果的です。

また、デザイン性にも優れており、アクセントとして取り入れることで空間におしゃれな印象を与えることができます。

デメリット

ビニールクロスに比べてコストが高くなる傾向があり、施工費用もやや割高になります。

さらに、タイル素材のため、部分的な補修や張り替えには手間がかかる点にも注意が必要です。

リビングや玄関など、においや湿気が気になりやすい場所や見た目にこだわりたい空間におすすめです。

コストやデザインのバランスを考えながら、選択肢のひとつとして検討してみましょう。

4. 貼り方・構造で変わる“壁紙 防カビ”効果

どれだけカビにくい壁紙を選んでも、環境や施工方法によっては効果を発揮できないことがあります。

ここでは、部屋の特性に応じた素材の選び方と、施工時に注意すべきポイントについて解説します。

4-1. 日当たりや換気状況を踏まえた素材選定

3. カビにくい壁紙の素材を知ろうで紹介した通り、防カビ効果のある壁紙にはさまざまな種類があります。

ただし、その効果を最大限に発揮するには、部屋の環境や用途に合わせた素材選びが重要です。

以下に、場所ごとに適した壁紙の選び方をまとめました。

日当たり・通気の良いリビングなど

吸放湿壁紙やエコカラットなど、調湿・消臭機能を備えた素材は、日当たりや通気の良い空間で特に効果を発揮します。

湿気がこもりにくいため、こうした素材本来の機能を十分に活かすことができます。

北側の部屋や地下室など湿気が多い空間

北側の部屋や地下室などでは、防カビ加工されたビニールクロスの方が扱いやすく、安心して使えるケースが多くなります。

通気性壁紙を使用する場合は、換気扇や除湿機を併用して湿気対策を強化することが効果的です。

キッチンや玄関など汚れやすい場所

キッチンや玄関などは、防水・防汚性に優れたビニールクロスが便利で、お手入れもしやすいのが特長です。

また、空間にデザイン性を加えたい場合は、タイル系の素材をアクセントとして取り入れるのも効果的です。

どの部屋でも、換気や除湿、結露対策などの構造的な工夫を組み合わせることで、壁紙の防カビ効果をより高めることができます。

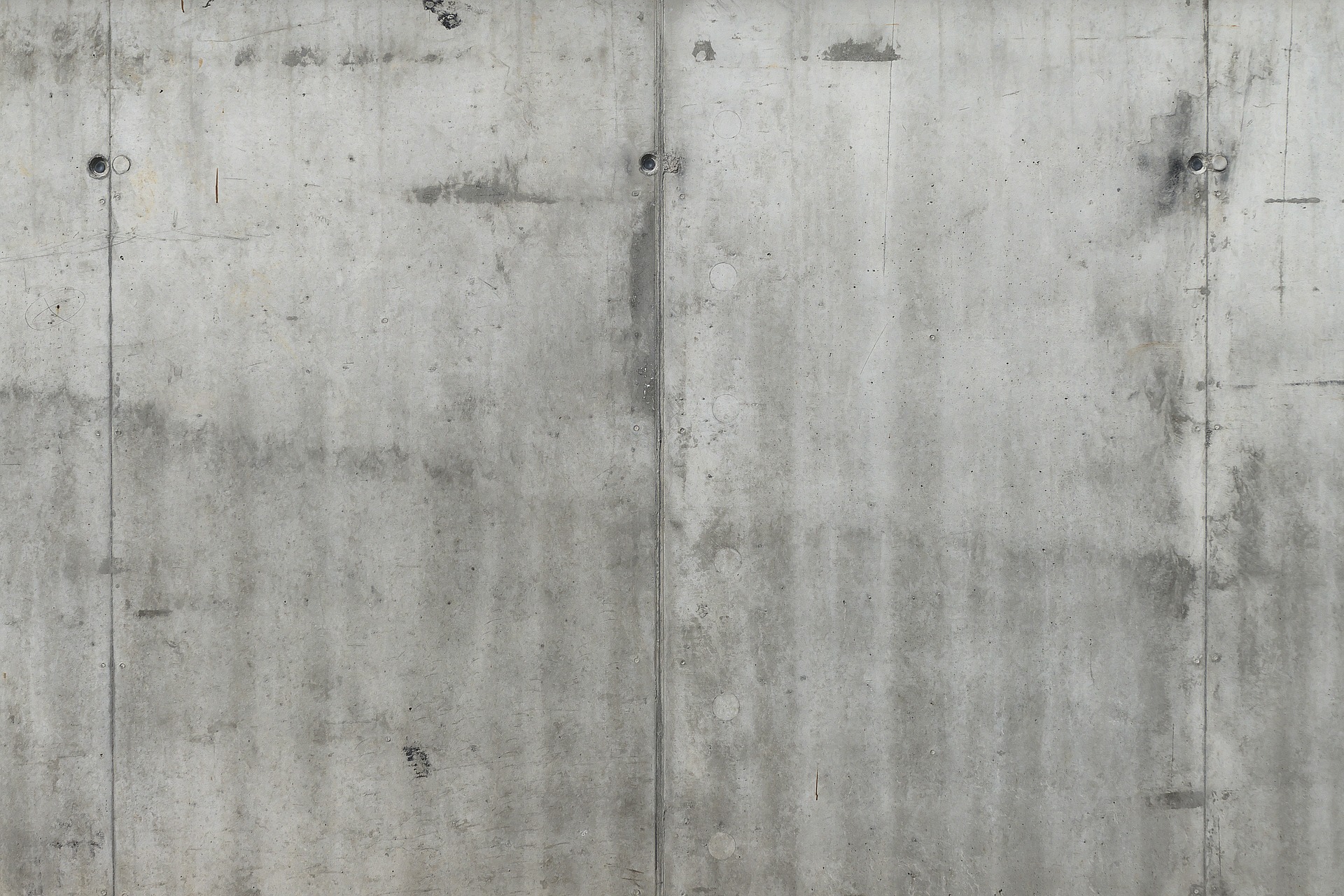

4-2. コンクリート躯体への直接貼りは要注意

マンションなどの鉄筋コンクリート住宅では、コンクリートの内側に直接クロスを貼るケースがあります。

施工コストは抑えられますが、以下のようなリスクがあります。

- コンクリートに含まれた湿気や結露で、壁紙の裏にカビが発生しやすくなる

- 石膏ボードや断熱材が入れられない場合、メンテナンスや断熱リフォームが難しくなる

そのため、できるだけ石膏ボードや断熱材を挟んで施工する方法を選ぶことをおすすめします。

これにより、湿気のコントロールがしやすくなり、カビの発生リスクを大きく抑えることができます。

■関連記事■コンクリートのカビを自力で除去する方法!再発を防ぐプロのカビ対策術も解説

4-3. 重ね貼りリフォームのリスク

リフォーム時に、古い壁紙の上から新しい壁紙を貼る「重ね貼り」は、工期短縮やコスト削減の面では便利です。

しかし、既存の壁紙の下にカビが潜んでいた場合、それを封じ込めてしまうことで再発の原因になることがあるため、以下の点に注意しましょう。

- 下地や石膏ボードにカビが残っていると、新しい壁紙にもカビが浸食してくる可能性がある

- 施工前に既存の壁紙や下地の状態をしっかり確認し、必要なら除去や補修を行う

見えない部分のカビまで取り除いてから施工することで、リフォーム後のカビトラブルを未然に防ぐことができます。

5. リフォーム前に行うべきカビ対策

ここまでで、カビに強い壁紙の素材や、効果を最大限に発揮するための貼り方について解説してきました。

しかし、下地や壁の内部にカビが残っている場合は、リフォーム後に再発する恐れがあります。

カビの再発を防ぐためには、施工前の段階で下地や構造部分の状態をしっかり確認し、必要な対策を行うことが非常に重要です。

5-1. 断熱材・石膏ボードの確認と交換

リフォームの際は、壁紙だけでなく下地や断熱材の状態をチェックすることが非常に重要です。

築年数の古い住宅や、過去に雨漏りや水漏れがあった住宅の場合、石膏ボードの裏側や断熱材にカビが発生しているケースも珍しくありません。

見た目にはわからなくても、壁紙を剥がしてみると内部に黒カビが広がっていたということもよくあります。

そのため、リフォーム前には一部を開口して中を確認し、カビが広がっていないかをしっかりチェックしましょう。

もしカビの発生や断熱材の劣化が見つかった場合は、新しい石膏ボードや断熱材に交換したうえでリフォームを進めることをおすすめします。

5-2. インプラス(内窓)の導入で結露を防ぐ

結露はカビ発生の大きな原因のひとつです。

特に冬場、室内と屋外の温度差が大きくなると、窓ガラスやサッシまわりに水滴がつきやすくなり、湿気がたまってカビが繁殖しやすい環境ができてしまいます。

そこでおすすめなのが、既存の窓の内側にもう一枚窓を取り付ける「インプラス(内窓)」の導入です。

インプラスを設置することで、窓まわりの断熱性と気密性が向上し、結露の発生を大幅に抑えることができます。

さらに、エアコンの効率アップや防音効果も期待できるため、省エネや快適性の面でもメリットが大きい対策です。

ただし、すでにカビが発生している状態で内窓を設置すると、気密性の高さが逆にカビの繁殖を助長してしまう可能性があります。

そのため、工事の前にカビをしっかり除去しておくことが重要です。

■関連記事■重曹とエタノールで解決!窓のサッシのカビ取りと予防方法&おすすめアイテムを紹介!

5-3. カビ取り業者による「根本除去」の重要性

リフォームの際に「どうせ壁紙を剥がすから大丈夫」と、カビを放置したまま工事を進めるケースがありますが、これは絶対に避けるべき対応です。

たとえ新しい壁紙を貼ったとしても、下地や構造部分にカビの胞子が残っていれば、湿度や温度といった条件が揃ったときに再び繁殖してしまいます。

また、カビ取りを行ったつもりでも、壁の内部や天井裏など、目に見えない場所にカビが残ることがあります。

そうした場合に頼りになるのが、カビ取りの専門業者です。

専門業者であれば、カビの原因を見極めながら、適切な方法で確実に殺菌・洗浄を行い、必要に応じて防カビコーティングも実施してくれます。

リフォームを本当の意味で成功させ、長く快適な住まいを保つためには、工事前に「カビの根本除去」を行っておくことが非常に大切です。

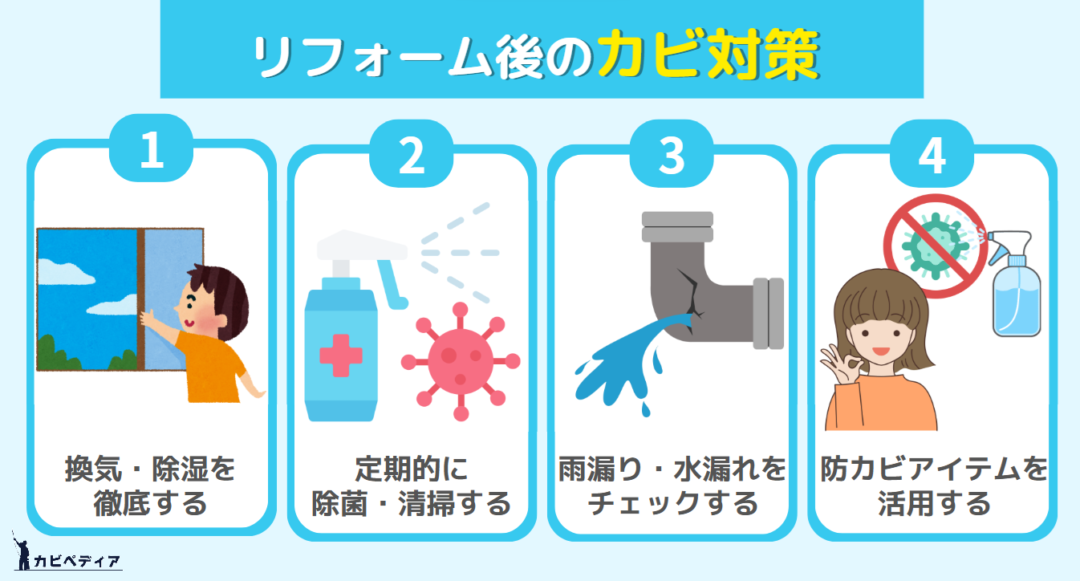

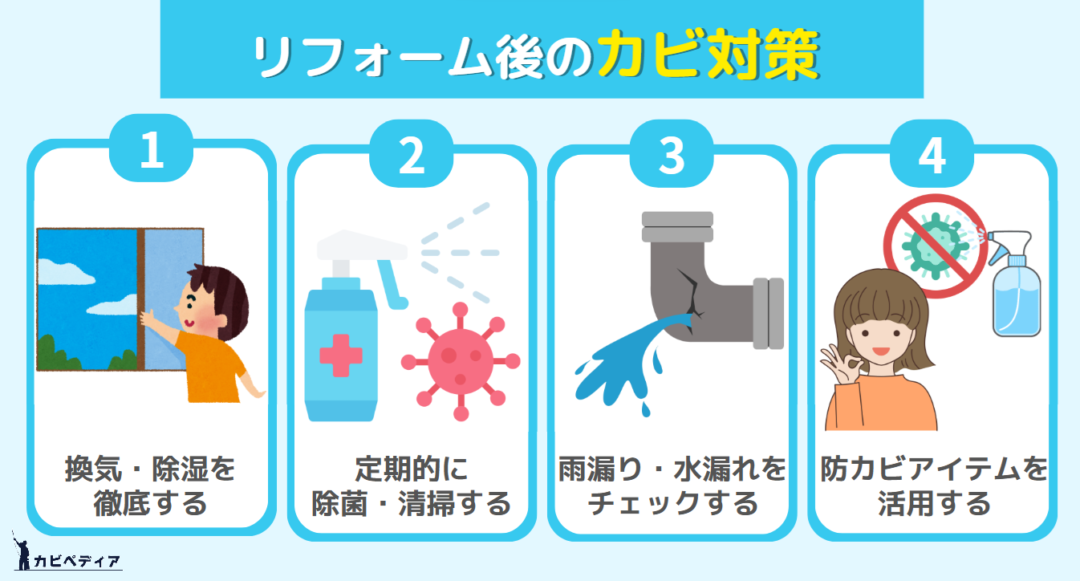

6. リフォーム後も油断禁物!日常のカビ対策

カビに強い壁紙へリフォームすることで、室内のカビ発生リスクは大きく軽減できます。

しかし、どんなに高性能な壁紙を選んでも、日々の換気や掃除を怠れば、再びカビが発生してしまう可能性は十分にあります。

リフォーム後も快適に暮らすためには、日々の生活にカビ対策を取り入れましょう。

6-1. 換気・除湿を徹底する

壁紙を新しくしても、湿気がこもればカビは再発してしまいます。

梅雨や夏場など湿度が高い時期には、意識的に換気と除湿を心がけましょう。

- 窓を開けて空気を入れ替える

- 除湿機やエアコンのドライモードで湿度を下げる

- 扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる

このような工夫を日々の生活に取り入れることで、カビの繁殖しにくい快適な室内環境を保ちやすくなります。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-2. カビやすい部分は定期的に除菌・清掃

キッチン、洗面所、トイレなどの水回りは湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすい場所です。

防水性や防汚性の高い壁紙を使っていても、水滴や汚れを放置するとカビの原因になるため、こまめな掃除を心がけましょう。

- 水滴や汚れが飛び散ったらすぐに拭き取る

- 除菌スプレーやアルコールでこまめに清掃する

- 結露が発生しやすい窓辺や、家具と壁の隙間も定期的にチェックする

定期的に気になる場所をケアすることが、カビの広がりを防ぐ最大のポイントです。

6-3. 雨漏り・水漏れチェックを欠かさない

意外と見落とされがちなのが、雨漏りや水漏れによる湿気の侵入です。

どれだけ防カビ性のある壁紙を使っても、壁の内側に水分が入り込めば、カビは発生してしまいます。

- 屋根やベランダ、外壁にひび割れがないか定期的に点検する

- 排水管や水回り設備の老朽化にも注意する

- 少しでも異変を感じたら、早めに専門業者へ相談する

目に見えない部分こそ丁寧にチェックすることで、カビの再発を未然に防ぐことができます。

6-4. 壁紙のカビを防ぐ!最強防カビアイテム

リフォーム後の壁紙を長持ちさせるためには、こまめな換気や除湿、清掃に加え、効果的な防カビアイテムを活用することが重要です。

ここでは、手軽に導入できるおすすめのアイテムを3つご紹介します。

除湿乾燥機カライエ

「除湿乾燥機カライエ」は、デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現しています。

特に注目したいのが、自動運転や遠隔操作の機能です。

タイマーやセンサー制御を活用すれば、留守がちの部屋や、週末だけ利用する別荘などでも適切に湿度管理を続けられます。

長期間誰も使わない空間はカビの温床になりがちですが、あらかじめ設定しておけば、必要なときだけ作動させて湿気を抑えることができるので安心です。

結果として、壁紙や家具をカビから守り、建物の劣化を防ぐ効果が期待できます。

ダイキン 除湿乾燥機カライエ

出典:楽天市場

らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ

「らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ」は、名前の通りボタンを押して置いておくだけで、部屋中に防カビ成分が広がる手軽な防カビ剤です。

壁紙や天井など、普段手が届きにくい場所にも煙が行き渡るため、部屋全体のカビ予防を一度に行うことができます。

排気や噴霧といった面倒な作業が要らないので、初心者でも安心して使えるのが大きな魅力です。

梅雨や夏場はもちろん、季節の変わり目や大掃除のタイミングに合わせて定期的に使用すれば、壁紙を含む室内の清潔感を保ちやすくなります。

らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ

出典:Amazon

コパリンCU2+

カビ取り専門業者ハーツクリーンが開発した「コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)」はカビ取りのプロが開発した防カビ・抗菌スプレーで、銅イオンの力による長時間のカビ抑制効果が特徴です。

スプレーボトルに入れて局所的に噴霧するだけでも、壁紙や木材にしっかり付着して菌の繁殖を抑えることができます。

また、より広範囲かつ均一に塗布したい場合には超音波噴霧器の使用がおすすめです。

微細なミストが部屋全体を包み込み、天井や壁の上部など手が届きにくい場所までムラなく行き渡るため、効果的に防カビ成分を行き届けられます。

この方法は、リフォームしたばかりの壁紙や普段なかなか掃除しにくい天井付近を長期間にわたって保護するのに最適です。

さらに、「コパリンCU2+」は防カビだけでなく、カビの除去にも活躍します。

そのやり方に関しては、後ほど7-2. 自力でできるカビ除去法と安心して使えるカビ取り剤でご紹介します。

コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)

7. 万が一カビが生えてしまったときの対処方法

万が一カビが発生してしまった場合は、放置せず、できるだけ早く対処することが何より大切です。

カビは見た目の問題だけでなく、健康への悪影響や住宅の劣化にもつながるため、早期発見・早期対応がカギとなります。

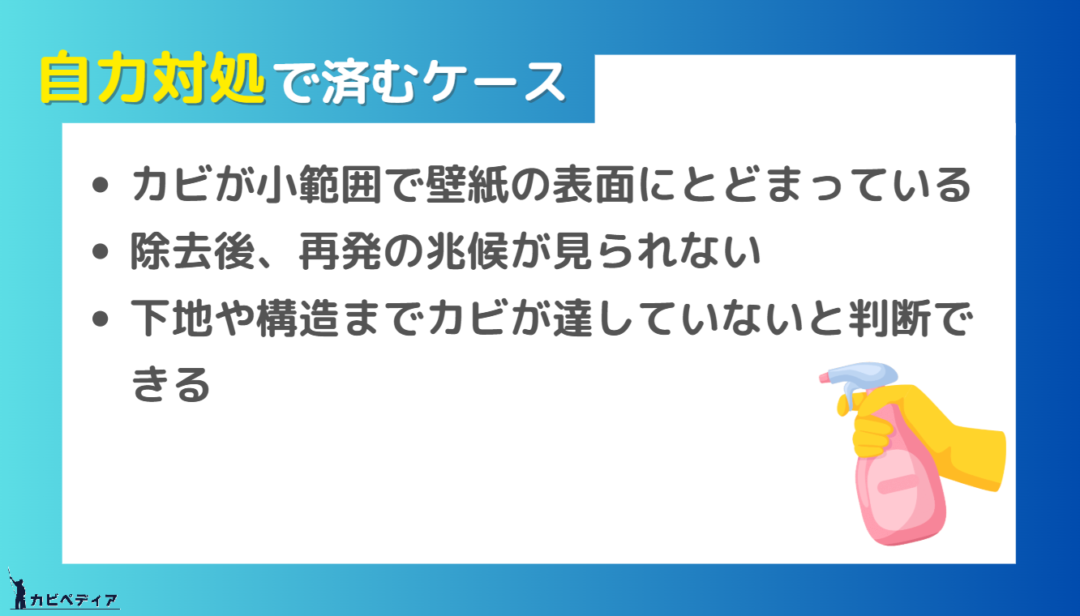

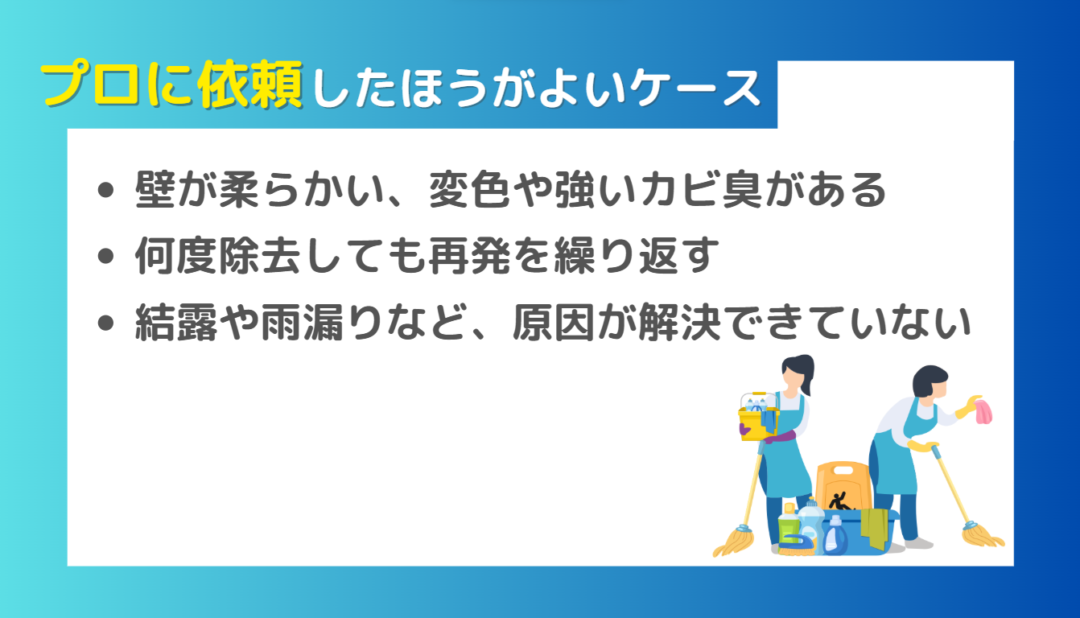

7-1. 自力で対処?プロに依頼?カビ対処の見極めポイント

壁紙にカビを見つけたときは、まずカビの広がり具合や場所を確認し、どの程度の対処が必要かを冷静に見極めましょう。

こうした判断基準を参考に、軽度であれば自力で対応し、深刻な場合は早めに専門業者へ相談しましょう。

7-2. 自力でできるカビ除去法と安心して使えるカビ取り剤

カビを自分で除去する場合、使用するカビ取り剤選びが非常に重要です。

「カビ取り」と聞くと、カビキラーやカビハイターなどの塩素系カビ取り剤を思い浮かべる方も多いと思います。

しかし、これらの製品には刺激の強い成分や強力な漂白作用が含まれており、壁紙の変色や素材の傷みを引き起こす可能性があるため、使用はおすすめできません。

身近なもので対処するなら、消毒用エタノールなどを使用するのがいいでしょう。

ただし、エタノールは揮発性が高く、カビを完全に殺菌する前に蒸発してしまう恐れがあるほか、除菌効果はあっても防カビ効果までは期待できません。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

安全性と防カビ効果を両立した「コパリンCU2+」

より安心して使える製品としておすすめなのが、「コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)」です。

6-4. 壁紙のカビを防ぐ!最強防カビアイテムでもご紹介しましたが、この製品は銅イオンの力で防カビだけでなく、すでに発生しているカビを除去することも可能です。

- エタノールと同程度の価格で導入しやすい

- 除菌と防カビが同時にでき、再発防止にも効果的

- 壁紙・木材にも安心して使え、変色リスクが低い

「エタノールだけでは不安」「除去後の予防もしたい」という方には、コパリンCU2+がおすすめです。

コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)

黒カビには「カビ取りマイスターキット」が安心

すでに黒カビが発生している場合、エタノールやコパリンCU2+のような漂白効果のない製品では、カビの色素を落とすことは難しいでしょう。

そのようなケースでは、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」がおすすめです。

カビ取りマイスターキットの特徴は以下の通りです。

- プロ仕様の除去剤を家庭用に改良

- 高いカビ除去力と安全性を両立

- 除カビ剤+防カビ剤のセットで、再発防止までしっかり対応

- 必要な道具が揃っているので、届いてすぐに使える

「防カビ剤まではいらない」「費用を抑えたい」という方には、除カビ剤のみの単品購入も可能です。

3,200円という手頃な価格で、自宅にいながらプロレベルの液剤でカビ取りができるため、コストを抑えつつしっかり対策したい方にもおすすめです。

7-3. 根本除去はカビ取り業者に相談する

壁紙の裏側や石膏ボード、断熱材、さらには構造体にまでカビが広がっている場合、家庭での対処では限界があります。

こうしたケースでは、専門業者による根本的な除去と再発防止処理が不可欠です。

カビ取りのプロに依頼すれば、表面だけでなく、内部に潜むカビまで徹底的に除去し、必要に応じて防カビ処理や構造部分の補修にも対応してくれます。

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

カビ取り業者の「カビ取りマイスター」なら安心

カビ取り業者にもさまざまな会社があり、どこに依頼すればよいのか迷う方も多いかもしれません。

そんな方におすすめしたいのが、カビ取り業者のカビ取りマイスターです。

カビ取りマイスターには、次のような強みがあります。

- 累計5,000件以上の施工実績に基づく高い技術力

- 特許取得済みのハーツリッチ社開発の「CP工法」を採用

- 地域密着型で、相談・見積もりは無料

- 壁紙や住宅素材に応じた最適な除去法+防カビ処理を丁寧に提案

「何度カビを取っても再発する」「自分ではもうどうにもできない」

そんなお悩みを抱えている方は、まずは無料相談から始めてみるのがおすすめです。

8. まとめ

今回は、カビにくい壁紙の選び方や施工時の注意点、そしてリフォーム後の日常的な予防策について解説しました。

リフォームを機に防カビ対策取り入れることは、快適で衛生的な住まいを長く保つために非常に重要なポイントです。

部屋の環境に合った壁紙を選ぶことで、カビの発生リスクを大きく抑えることができます。

また、リフォーム後も、換気・除湿・清掃といった日常的なメンテナンスを行い、防カビアイテムを活用することがカビの再発を防ぐカギになります。

さらに、万が一カビが発生してしまった場合も、慌てずに状況を見極め、適切な方法で早めに対応することが大切です。

必要に応じて、専門業者への相談も選択肢の一つとして検討しましょう。

リフォームという大きな節目だからこそ、防カビ対策をしっかりと行い、安心で心地よい住まいを手に入れてください。

コメント