「大掃除で家具を動かしたら、壁紙にびっしりカビが生えていた」

「壁紙のカビ取りをしたいけど、何を使えばいいのかわからない」

このような悩みを抱えていても、どう対処すべきか分からず、つい後回しにしてしまうこともあるでしょう。

しかしその間にも、アレルギーや呼吸器系への健康被害、下地や建材の腐食、さらには家全体へのカビの拡散といった、深刻な被害が進行する恐れがあります。

実際に、数ヶ月放置しただけで壁紙が真っ黒に変色し、裏側までカビが広がって全面リフォームに至ったケースも報告されています。

本記事では、壁紙にカビが発生する原因・正しい除去方法・再発防止策を、専門業者の視点からわかりやすく解説します。

また、5000件以上の現場対応を通じて見えてきた「カビが発生しやすい壁の特徴」や、注意すべきポイントについても紹介するので、カビ対策に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

| この記事でわかること |

| ・カビの進行度別の壁紙のカビ取り手順 ・失敗しないカビ取り業者選び ・カビが発生しやすい壁の特徴 ・壁紙のカビを防ぐ効果的な対策 |

目次

1. 壁紙のカビ取り前に押さえておきたいNG行動&注意点

カビは放置するとその間に悪化する恐れがあるため、早めの対処が重要です。

しかし、焦って自己流で作業を始めてしまうと、カビの胞子が部屋中に拡散したり、壁紙そのものを傷めてしまう恐れがあります。

まずは、カビ取りを行う前に知っておきたいNG行動や注意点を確認しましょう。

1-1. 漂白剤による変色に注意

塩素系漂白剤には強い漂白力があり、壁紙が変色するリスクがあります。

まずは壁の隅や家具の陰など目立たない部分で少量を試し、数分間放置してから色落ちがないかを必ず確認してください。

もし漂白や変色が心配な場合は、消毒用エタノールや重曹など、色落ちリスクの低い方法を優先的に試すようにしてください。

1-2. 掃除機は使わない

カビ取りの前に、溜まったホコリと一緒にカビを掃除機で吸い取ろうとする方もいますが、これは避けるべきNG行動です。

カビの胞子は非常に小さく、一般的な掃除機のフィルターをすり抜けて排気口から再び空気中に拡散してしまう恐れがあります。

その結果、部屋中にカビの胞子が広がり、かえって被害を深刻化させてしまうかもしれません。

カビを除去する際は、吸い込むのではなく「拭き取って処理する」のが基本です。

1-3. 水拭きだけで終わらせない

「見た目がきれいになった=カビが除去できた」とは限りません。

カビはただの汚れではなく菌そのもののため、水拭きだけでは菌が残り、再発の原因になる可能性が高いのです。

根本的に対処するには、殺菌効果のあるエタノールなどを使って、しっかりと拭き上げることが大切です。

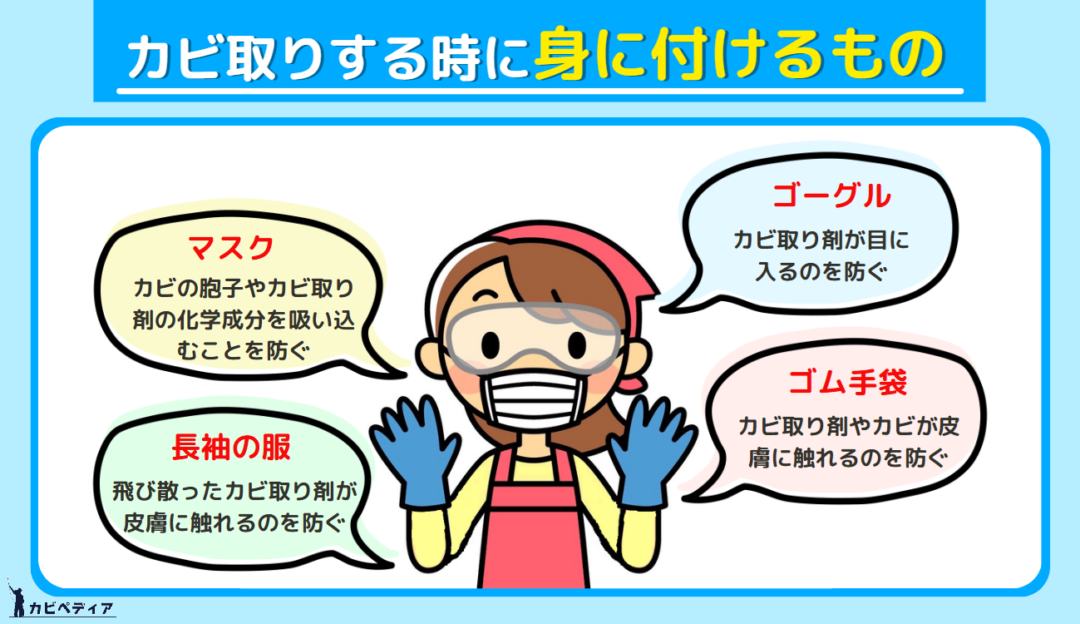

1-4. 安全対策は必須

カビ取り作業中は、カビ胞子や薬剤による健康被害を防ぐための安全対策が必須です。

以下のアイテムを身に付けて、作業中はしっかりと身を守りましょう。

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖・長ズボン

また、塩素ガスやカビの胞子が室内にこもらないように、作業中は必ず換気を徹底してください。

窓を開けるだけでなく、空気の流れを作るために扇風機やサーキュレーターを活用するのも効果的です。

さらに、床や家具には新聞紙やビニールシートを敷いて、薬剤やカビの飛散による汚れを防ぐようにしましょう。

換気や保護具などの安全対策ができたら、もう一つだけ確認しておきたいのが「住まいの環境として、カビが戻りやすい状態かどうか」です。

壁紙のカビは、作業手順が正しくても、湿気がこもりやすい環境だと再発しやすく、対処の考え方が変わってきます。

気になる方は、以下の診断を活用して、ご自宅がどの程度カビが発生しやすい状態かをチェックしてみてください。

2. カビの状態別!壁紙を傷めずにカビを除去する方法

壁紙に発生したカビは、進行具合によって適切な対処法が異なります。

ここでは、カビの状態を「軽度」「中度」「重度」の3段階に分けて、それぞれの基本的なカビ取り方法をご紹介します。

いずれのケースでも、十分な換気を行い、マスク・ゴーグル・ゴム手袋などで体を保護しながら作業しましょう。

また、カビの範囲が1㎡を超える広さに及んでいたり、壁紙の裏や下地まで浸透している場合は、自力での対応が難しくなります。

このようなケースでは、専門業者に依頼するのが最適です。

どのような状況だとプロに任せた方がいいのか、またプロに依頼する場合の適切な業者の選び方などは、後ほど3. プロに頼むべきケースと失敗しない業者選びで詳しく解説します。

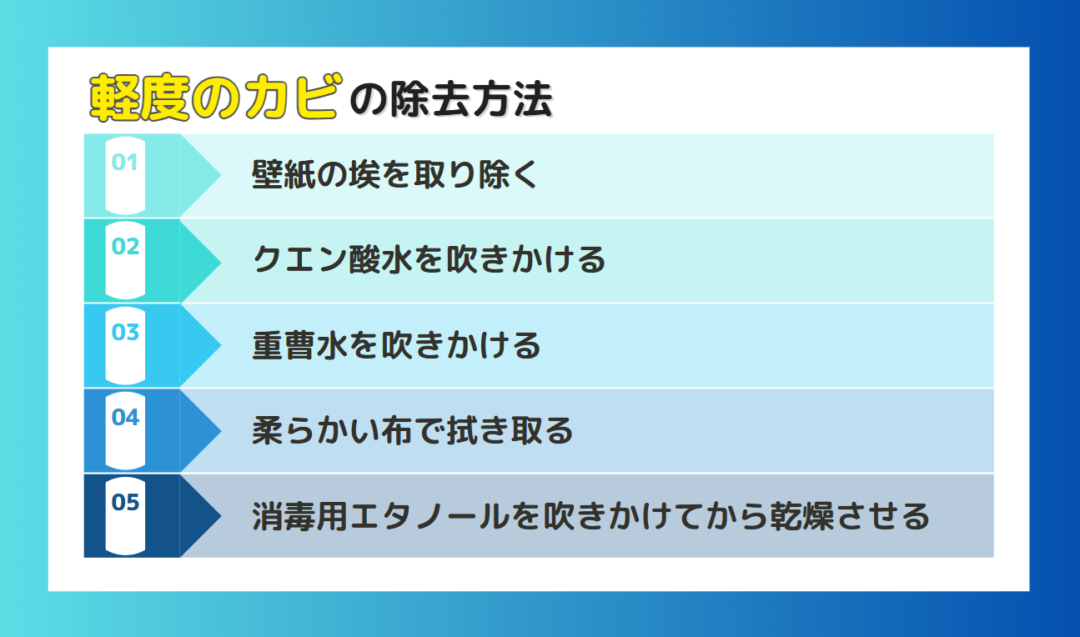

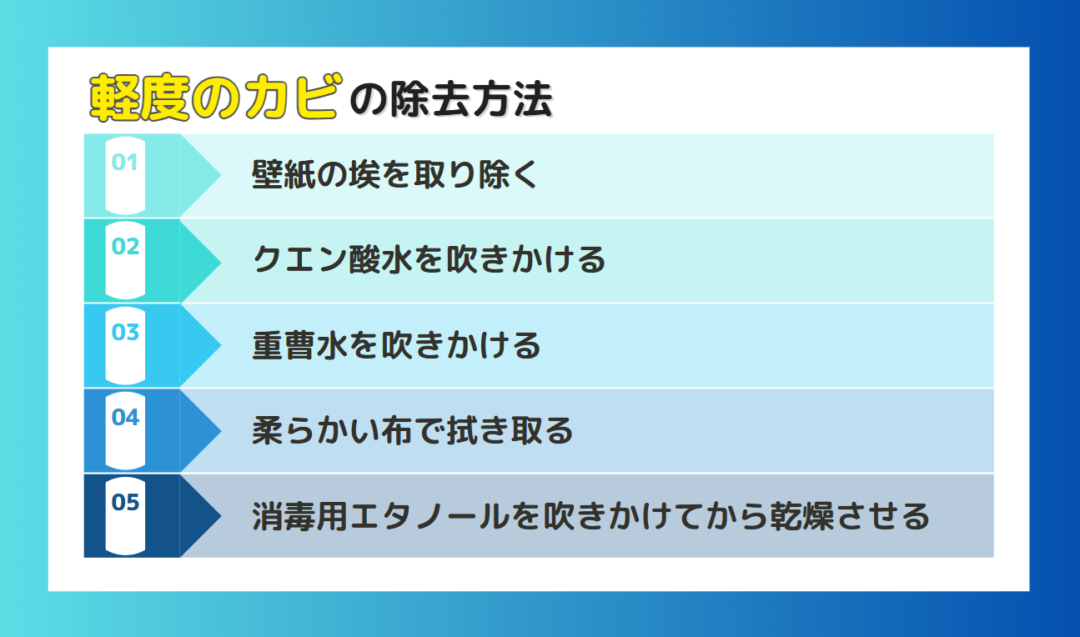

2-1. 軽度のカビの除去方法

壁紙の表面にうっすらカビが生えている程度の軽度な状態であれば、家庭にあるアイテムだけで比較的簡単に対処できます。

クエン酸と重曹を使うことで、表面の黒ずみだけでなく、壁紙に染み込んだカビの根までしっかりアプローチできます。

さらに、仕上げに消毒用エタノールで殺菌しておくことで、再発予防にも効果的です。

■関連記事■壁に生えたカビも重曹で落とせる!?重曹でカビを取る方法

用意するもの

- クエン酸

- 重曹

- 消毒用エタノール

- スプレーボトル

- 柔らかい布

レック クエン酸の激落ちくん

出典:Amazon

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

カビ取り手順

- ① 壁紙の埃を取り除く

壁紙表面に発生しているカビや埃を乾いた布で優しく拭き取ります。

- ② クエン酸水を吹きかける

クエン酸水(水100ml+クエン酸小さじ1が目安)をカビ部分に吹き付けます。

そのまま5分ほど放置し、クエン酸の力でカビの根を柔らかくします。

- ③ 重曹水を吹きかける

先ほどクエン酸水を吹きかけた箇所に重曹水(水100ml+重曹小さじ1が目安)を吹き付けます。

発泡作用で汚れを浮かせる効果があります。

数分間そのまま置いておきましょう。

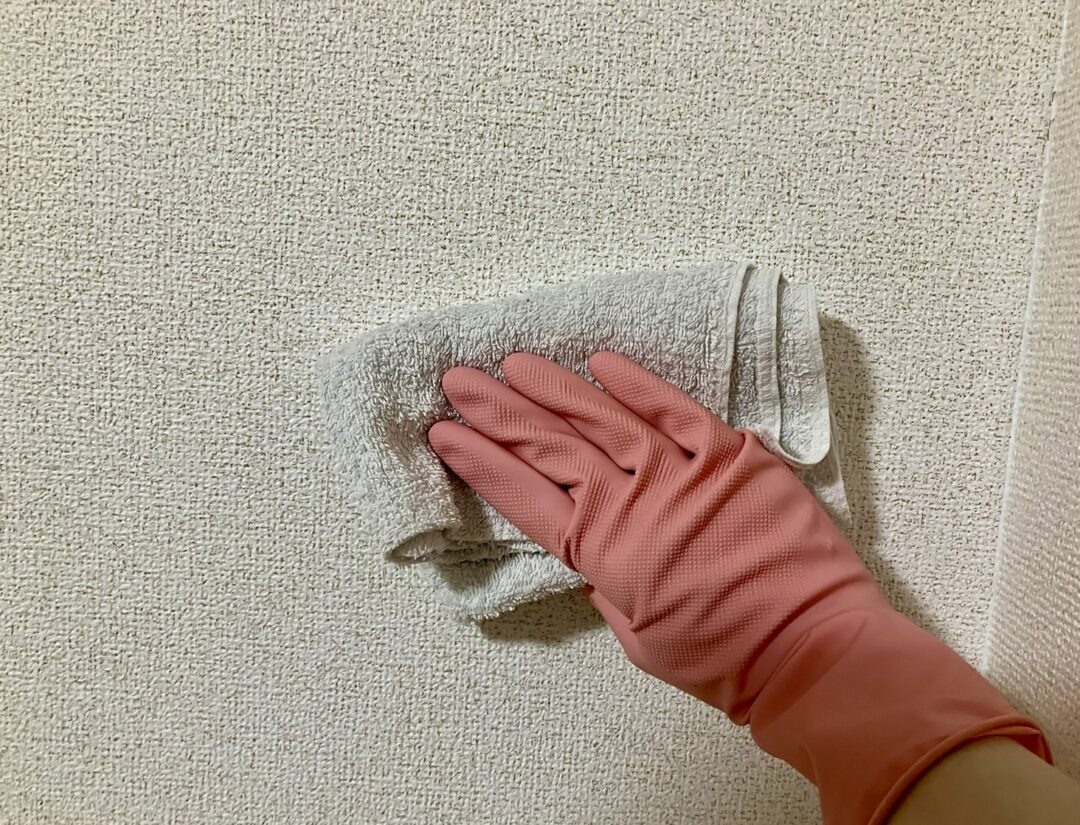

- ④ 柔らかい布で拭き取る

汚れを広げないように注意しながら、柔らかい布で水拭きします。

強く擦ると壁紙が傷むため、軽くポンポンと叩くように拭き取ってください。

- ⑤ 消毒用エタノールを吹きかけてから乾燥させる

乾いた布でしっかり水分を拭き取ったあと、仕上げに消毒用エタノールをスプレーします。

清潔な布で仕上げ拭きをしてから、しっかりと乾燥させて終了です。

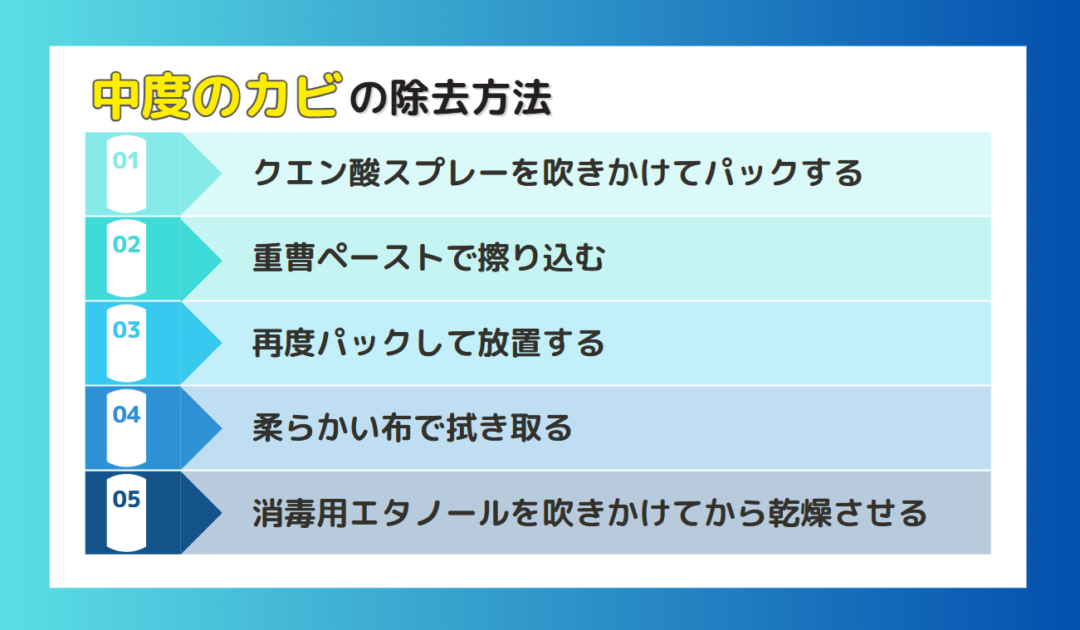

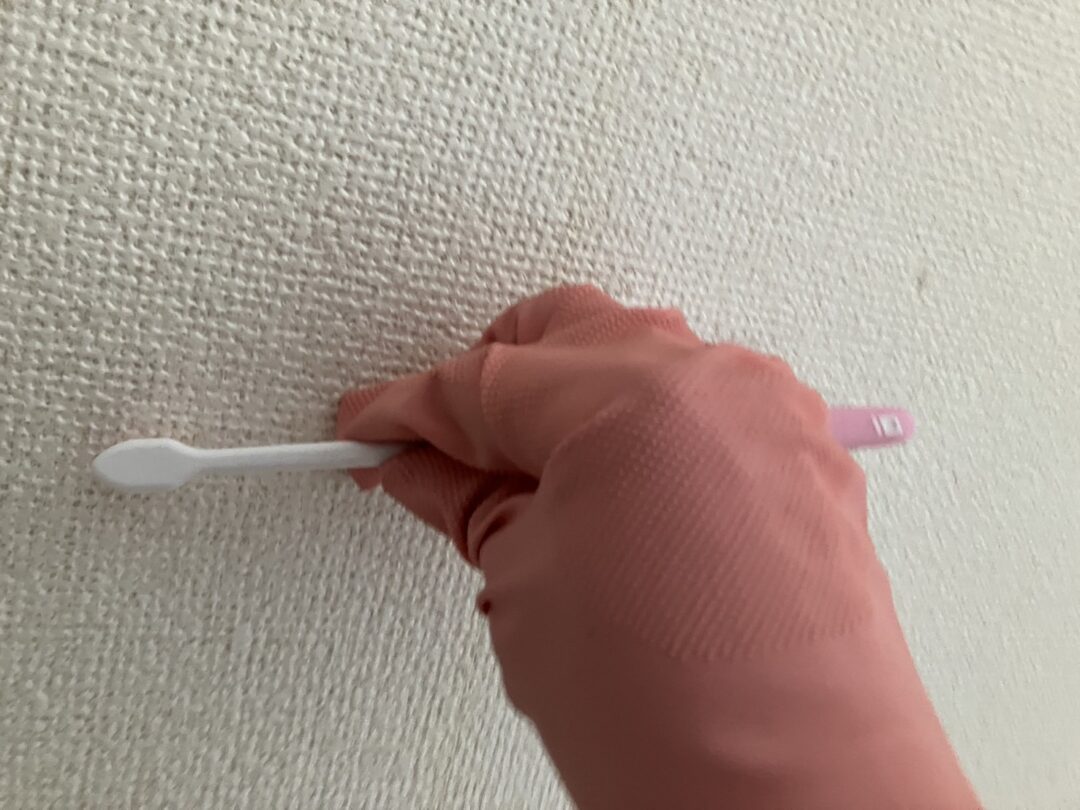

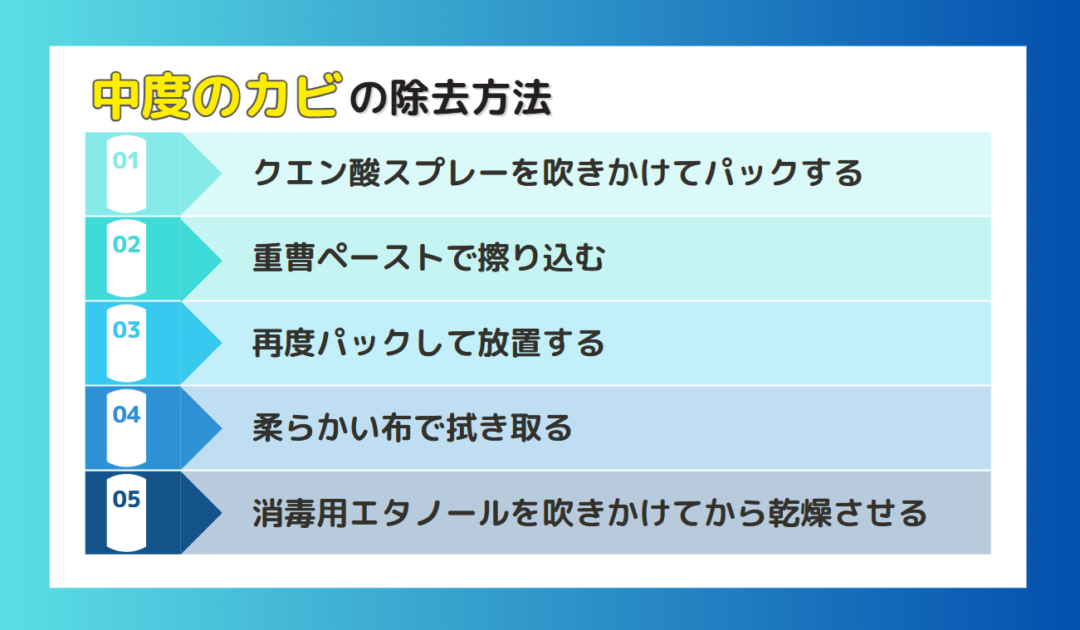

2-2. 中度のカビの除去方法

カビの範囲が広がっていたり、黒ずみが見え始めている中度のカビには、キッチンペーパーとラップでパックし、成分をしっかり浸透させる方法が効果的です。

用意するもの

- クエン酸

- 重曹

- 消毒用エタノール

- スプレーボトル

- 歯ブラシ

- 容器

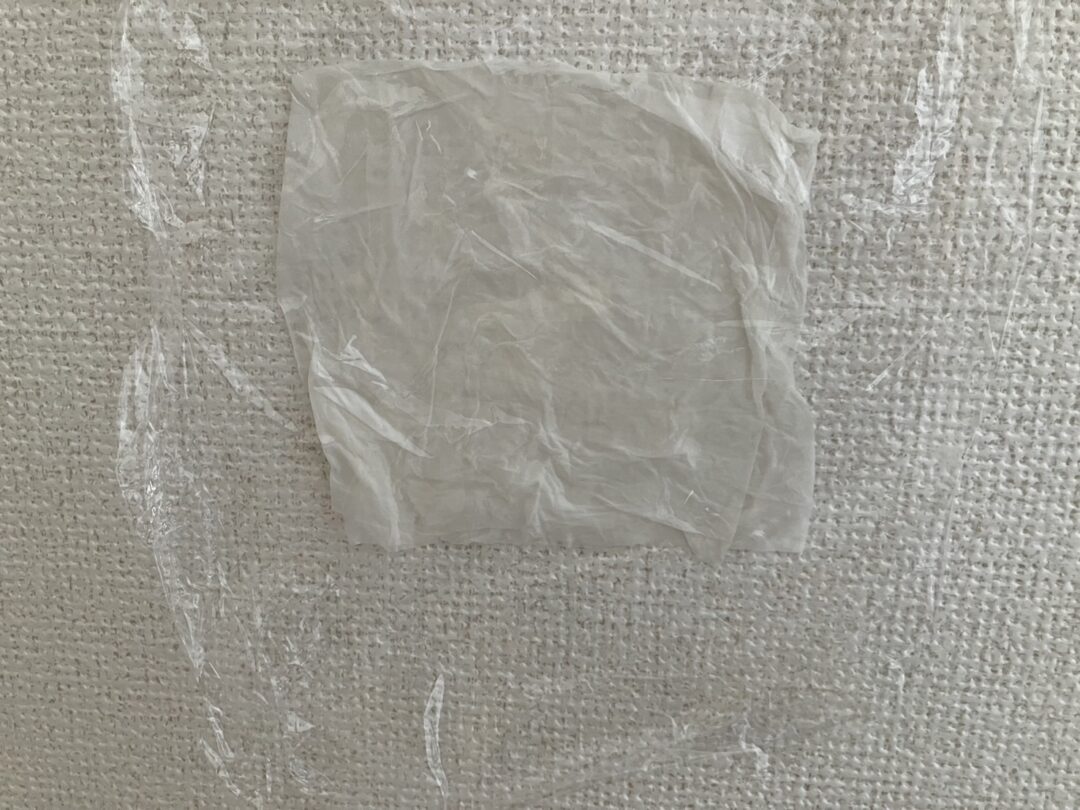

- キッチンペーパー

- ラップ

- 柔らかい布

カビ取り手順

- ① クエン酸スプレーを吹きかけてパックする

カビ部分にクエン酸水(水100ml+クエン酸小さじ1が目安)を吹き付けた後、キッチンペーパーを当ててさらに湿らせます。

ラップで覆ってから5~10分ほど放置し、カビを柔らかくしましょう。

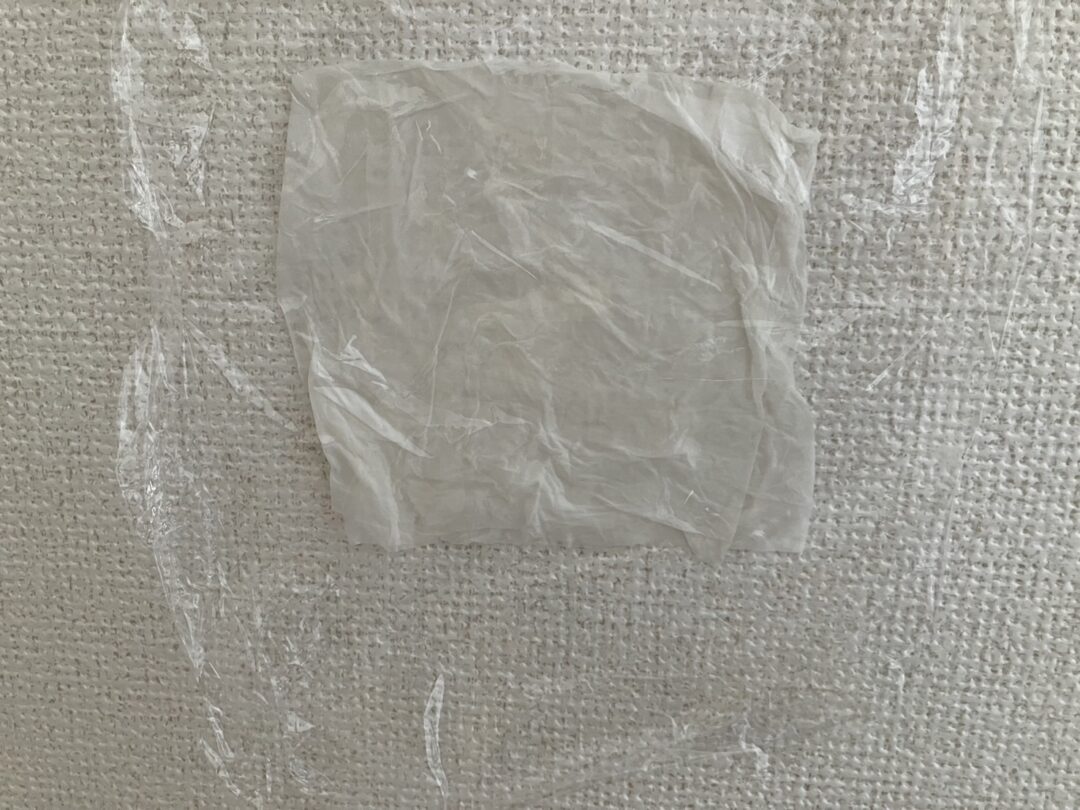

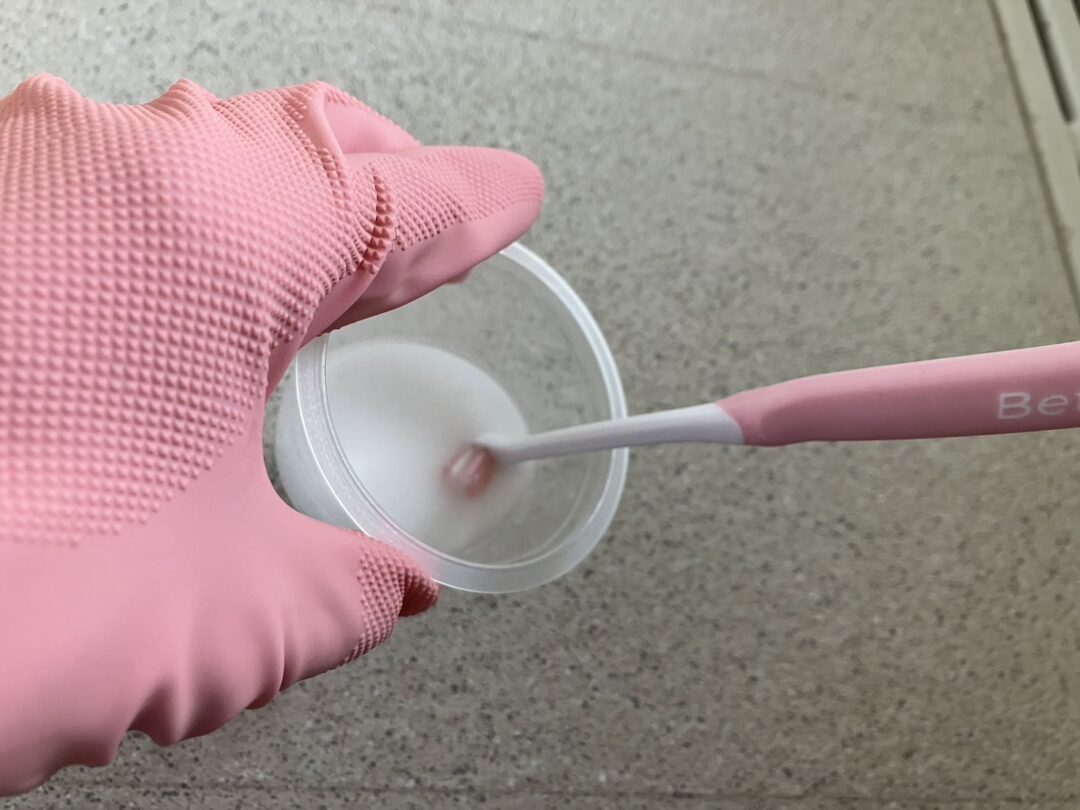

- ② 重曹ペーストで擦り込む

容器に重曹と少量の水を入れて、重曹ペーストを作ります。

キッチンペーパーを剥がし、重曹ペーストを歯ブラシにつけてカビ部分を優しく擦り込みます。

強く擦りすぎると壁紙が傷つくため、軽い力で行うことが大切です。

- ③ 再度パックして放置する

カビの根までしっかり浸透させるために、再びキッチンペーパーとラップで覆い、2~3時間放置します。

- ④ 柔らかい布で拭き取る

時間が経過したら、固く絞った布でカビを丁寧に拭き取ります。

水拭きした後は乾いた布で水分をしっかり拭き取りましょう。

- ⑤ 消毒用エタノールを吹きかけてから乾燥させる

最後に消毒用エタノールを吹きかけ、清潔な布で仕上げ拭きを行います。

それからしっかりと乾燥させて終了です。

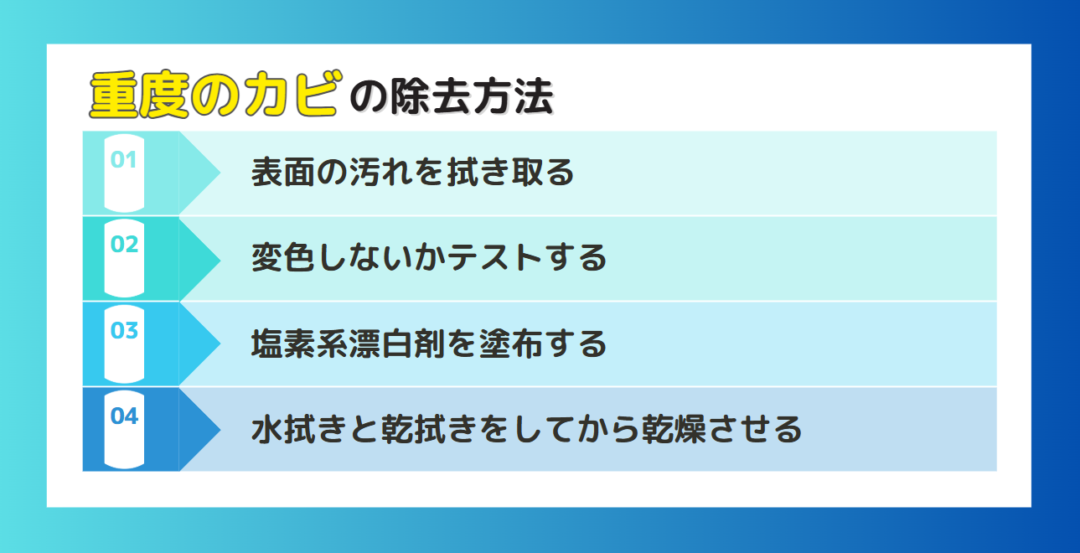

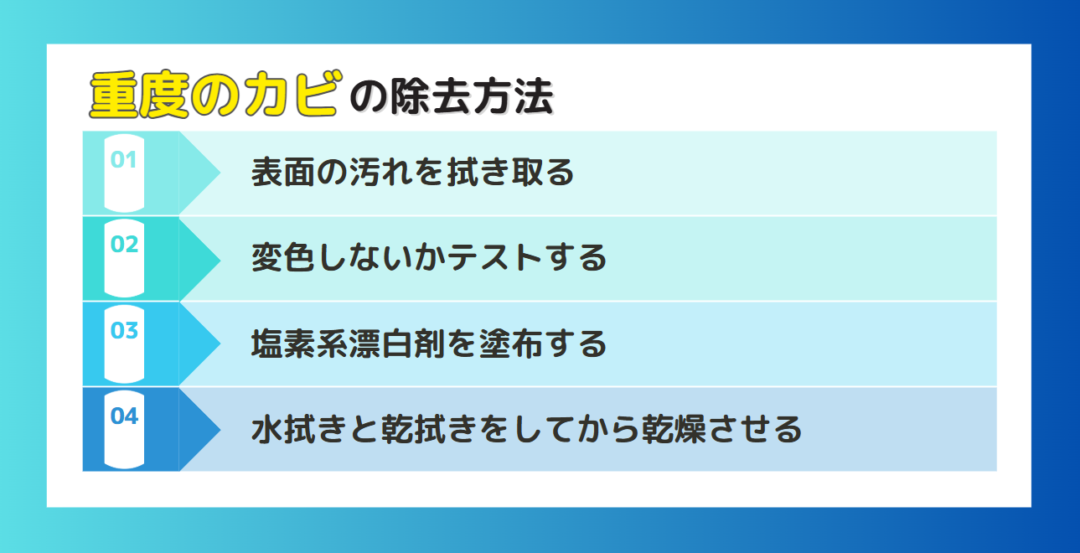

2-3. 重度のカビの除去方法

黒カビのように色素沈着が進んだ重度のカビには、キッチンハイターなどの塩素系漂白剤を使うことで、カビの色素を分解し除去する効果が期待できます。

ここでは、その基本的な使用方法について解説します。

ただし、塩素系漂白剤は刺激が強く、本来は壁への使用が推奨されていません。

安全な液剤でカビを取りたい方は、2-4. 安全に除去するならカビ取りマイスターで紹介する専用のカビ取り剤の使用も検討してみてください。

用意するもの

- 重曹(もしくは中性洗剤)

- 塩素系漂白剤(もしくはジェルタイプのカビ取り剤)

- スプレーボトル

- 歯ブラシ

- 柔らかい布

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

カビ取り手順

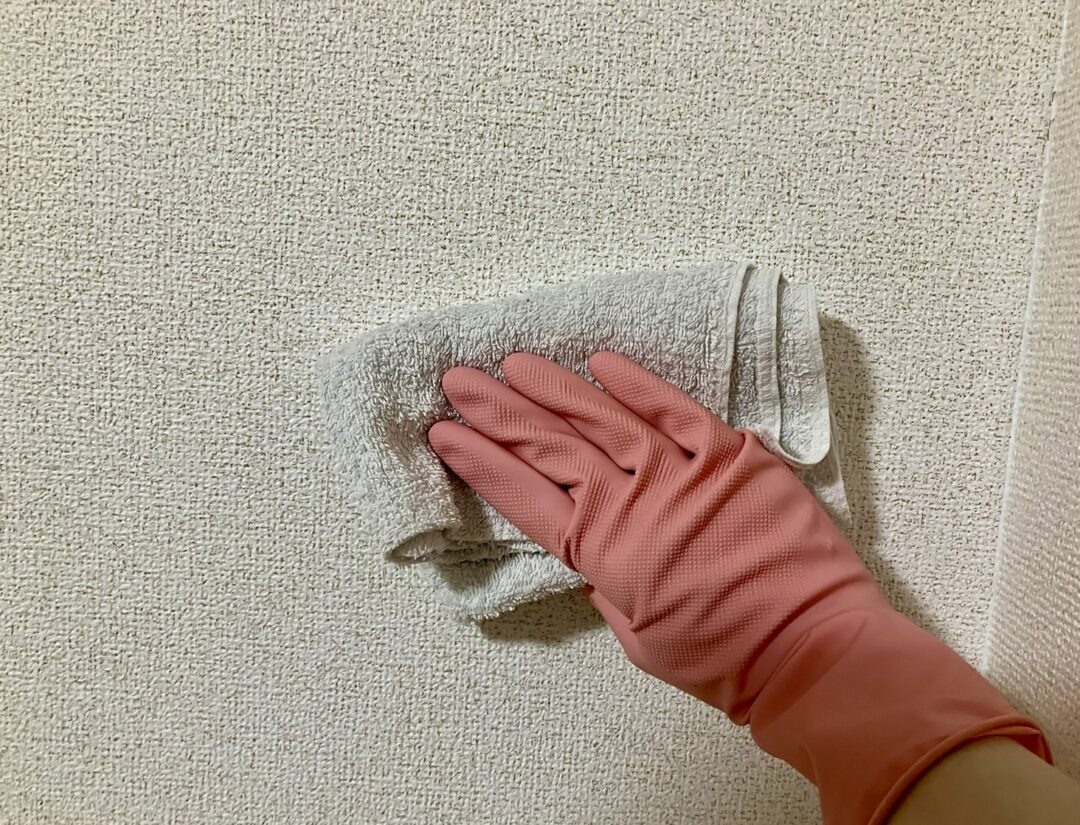

- ① 表面の汚れを拭き取る

重曹水(水100ml+重曹小さじ1が目安)もしくは中性洗剤を使用し、壁紙の表面についたカビを丁寧に拭き取ります。

- ② 変色しないかテストする

塩素系漂白剤は強力なため、壁紙が変色・損傷する可能性があります。

必ず目立たない場所でテストを行い、問題がないことを確認してから使用しましょう。

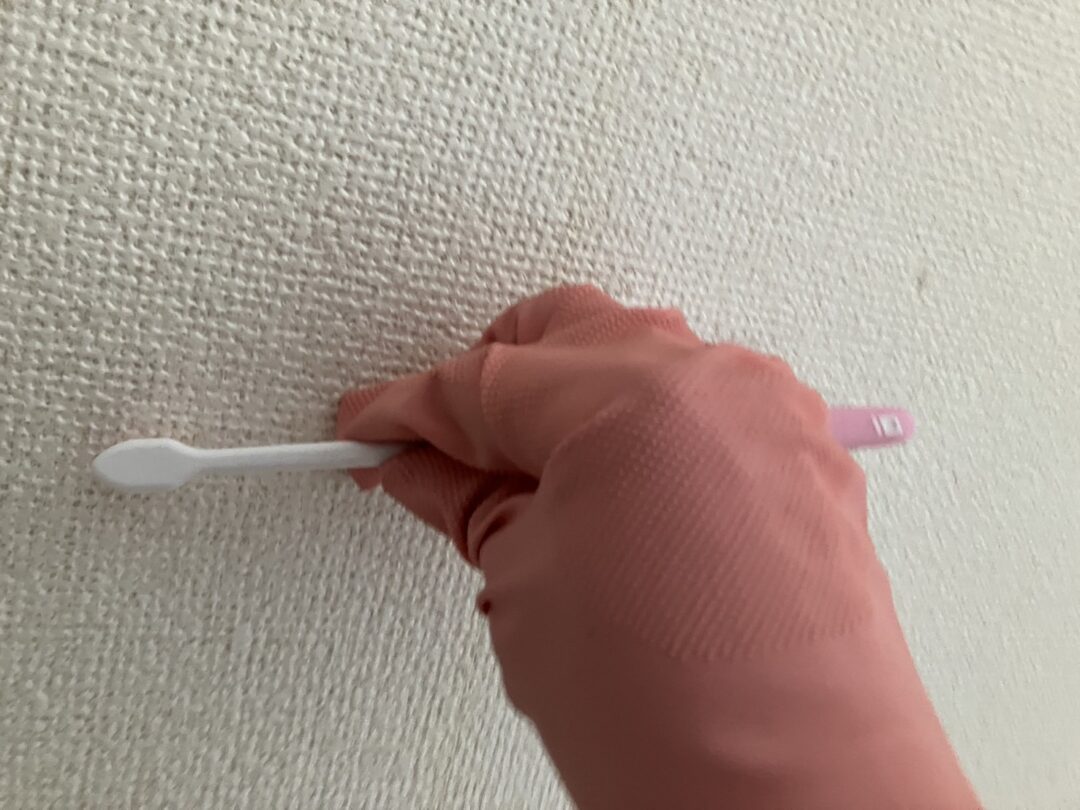

- ③ 塩素系漂白剤を塗布する

塩素系漂白剤(塩素系カビ取り剤)を歯ブラシにつけてカビ部分に塗布し、一定時間放置します。

この時にジェルタイプのカビ取り剤を使用すると液だれしにくいためおススメです。

- ④ 水拭きと乾拭きをしてから乾燥させる

漂白剤が浸透した後は、水拭きと乾拭きを行い、薬剤が壁紙に残らないようにします。

塩素系漂白剤が残ると、壁紙の劣化や変色の原因になるため、丁寧に拭き取りましょう。

それからしっかりと乾燥させて終了です。

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

■関連記事■壁の茶色い汚れはカビ!?正しいカビの除去方法と予防策を徹底解説!

■関連記事■壁紙の青カビを撃退!カビが発生する4つの原因と除去方法&予防策を徹底解説

2-4. 安全に除去するならカビ取りマイスター

市販のカビ取り剤では落としきれない頑固なカビには、カビ取りマイスターキットがおすすめです。

カビ取り業者のハーツクリーンが開発したプロレベルのカビ取り剤でありながら、家庭でも安全に使用できる仕様になっています。

カビ取りマイスターキットの特徴としては以下の通りです。

- 天井や壁紙などの水洗いできない場所にも使用可能

- 小さな子供やペットがいる家庭でも安心

- 防カビ剤付きで、カビの再発を防ぐ

毒性の強い成分が含まれていない為、壁紙で使用しても安全です。

また、カビの除去だけでなく、防カビ剤で再発防止までできるのが大きな魅力です。

用意するもの

- カビ取りマイスターキット(除カビ剤・防カビ剤・カップ・刷毛)

- スプレーボトル

- 柔らかい布

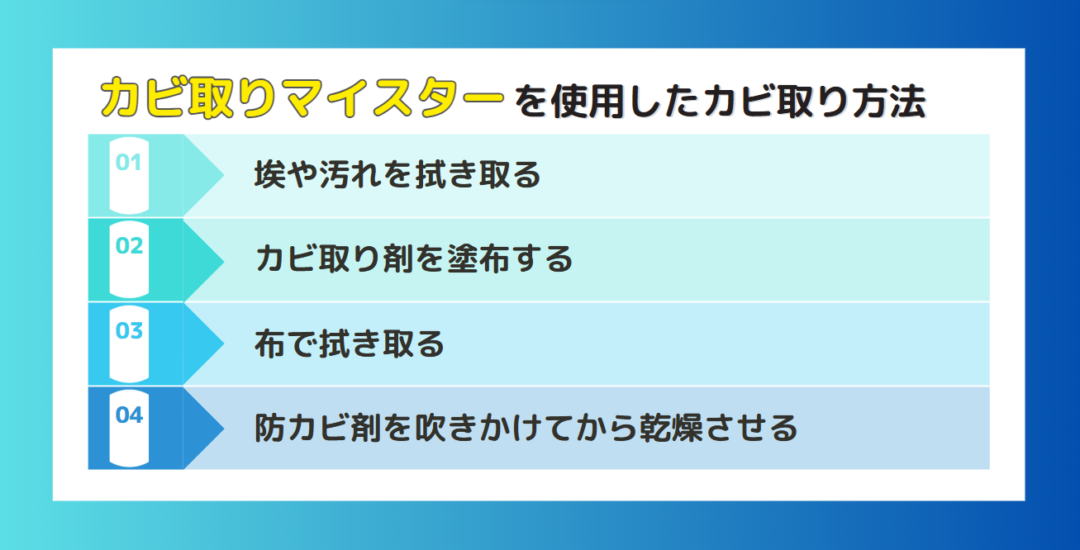

カビ取り手順

- ① 埃や汚れを拭き取る

カビ取り剤が浸透しやすくなるよう、壁紙の埃を乾いた布で優しく拭き取ります。

- ② カビ取り剤を塗布する

刷毛を使い、除カビ剤を塗布します。

刷毛は下から上に向かって動かすと液だれした跡が残りにくくなります。

その後、10~30分ほど放置して成分を浸透させます。

- ③ 布で拭き取る

除カビ剤を布で拭き取り、強くこすらないように注意しながら、優しく汚れを取り除きます。

- ④ 防カビ剤を吹きかけてから乾燥させる

防カビ剤をスプレーボトルに入れてカビ取りした箇所にまんべんなく吹きかけます。

防カビ剤は拭き取る必要がないため、そのまま自然乾燥させて完了です。

3. プロに頼むべきケースと失敗しない業者選び

カビの発生状況によっては、自力での除去が難しく、専門業者に依頼する方が安全で確実な場合があります。

カビを根本から取り除き、再発を防ぐために、適切なタイミングでプロの力を借りることが重要です。

3-1. プロへの依頼を検討すべき状況

以下のようなケースでは、カビ取りの専門業者に依頼することをおすすめします。

- 壁一面や天井など広範囲にわたっている

カビが広範囲に及んでいる場合は、自力でのカビ取りでは完全に除去するのが難しく、見えない部分に菌が残ってしまう可能性があります。

そのため、再発のリスクが非常に高くなります。

- 家族に喘息やアレルギーなどの疾患がある

カビの胞子は空気中に漂い、喘息やアレルギー症状を悪化させる要因となります。

特に免疫力の低い高齢者や子どもがいる家庭では、作業中の胞子拡散リスクを考慮し、自力での処理を避けた方が安全です。

- 下地材までカビが侵食している

壁紙の奥までカビが広がっている場合、壁紙を剥がし、下地材の処理が必要になることがあります。

素人が適切に施工するのは難しく、不十分な処理は再発の原因になるため、専門業者に依頼するようにしましょう。

- 何度掃除しても再発する

繰り返し発生するカビは、湿度や換気など根本的な原因を解決しない限り、完全に防ぐことはできません。

専門業者なら、発生原因を調査し、適切な施工と予防策を提案してくれるため、長期間にわたりカビ対策が可能になります。

3-2. プロの施工のメリット

専門業者に依頼すると、自力では難しいカビ取りが確実に行えるだけでなく、以下のようなメリットがあります。

- 専門薬剤や機材で根深いカビを徹底除去してくれる

- カビ菌や胞子の飛散を防ぎ、再発防止処理もしてくれる

- 壁紙を剥がさずに対応できる場合もある

専門業者に依頼すると、市販のカビ取り剤では落とせない根深いカビも、専用の薬剤や機材を使って確実に除去できます。

また、作業中のカビ菌や胞子の飛散を防ぎ、再発防止処理まで行ってもらえるため、長期間にわたりカビの発生を抑えられます。

さらに、高圧蒸気などの特殊技術を活用し、壁紙や下地を剥がさずに対応できる場合もあるため、コストや時間を抑えながら効果的なカビ除去が可能です。

■関連記事■光触媒の防カビコーティングでカビが生えない住まいに!マンション・戸建ての最強カビ対策を解説

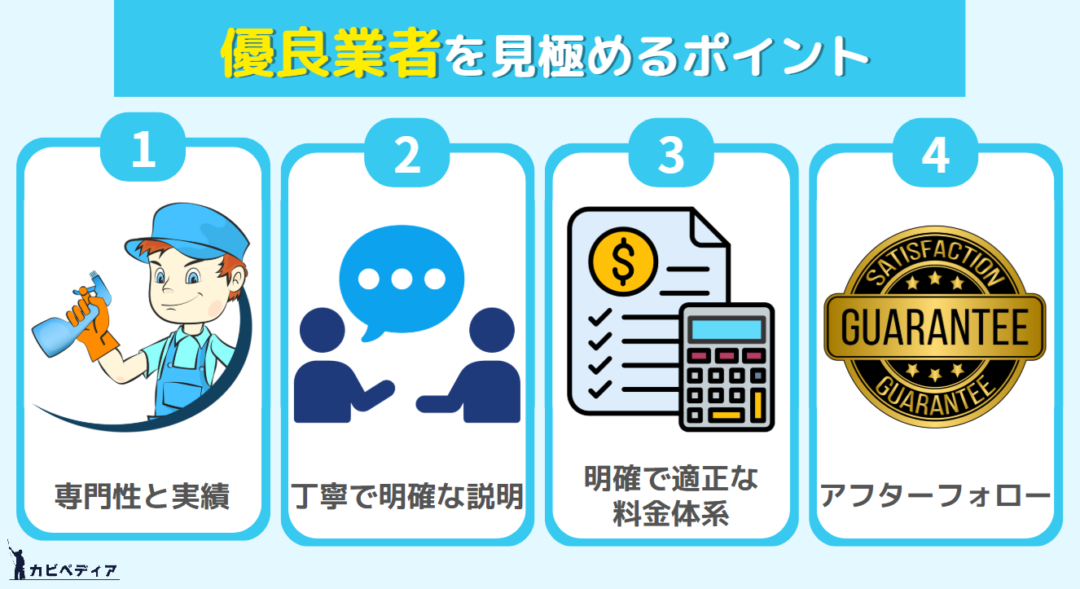

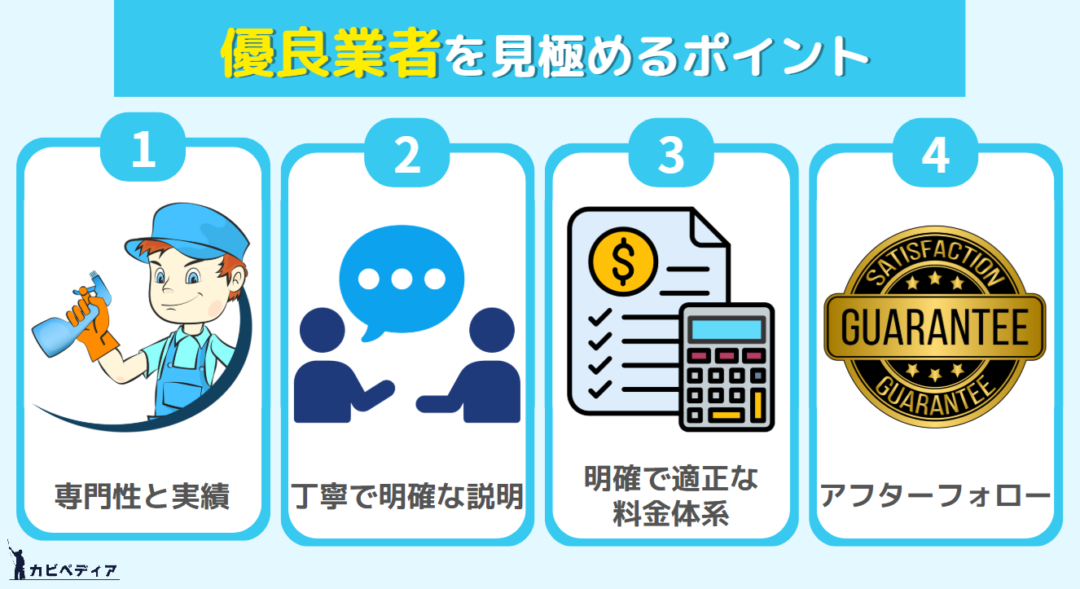

3-3. 優良業者を見極めるための4つのポイント

プロにカビ取りを依頼する際は、以下のポイントを確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

- 専門性と実績

カビ取り専門の業者や、豊富な施工実績を持つ業者を選ぶことで、確実な除去と適切な対応が期待できます。

公式サイトの施工事例や口コミをチェックし、実績が十分かどうかを事前に確認しましょう。

- 丁寧で明確な説明

カビの状態や発生原因、施工方法について、分かりやすく丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。

説明があいまいだったり、不明点への回答が不十分な業者は、施工後のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

- 明確で適正な料金体系

料金や作業内容を具体的に提示し、追加料金の有無を事前に明示してくれる業者を選ぶことが大切です。

施工後に高額な請求をされるトラブルを避けるため、複数社から見積もりを取得し、適正な価格かどうかを比較検討するのも効果的です。

- アフターフォロー

契約前には、作業内容やアフターフォローの有無を確認しましょう。

特に、再発時の保証があるかどうかは重要なポイントです。

施工後のカビ再発に対して対応してもらえるかどうかを事前に確認し、不明点があれば遠慮せずに質問しましょう。

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

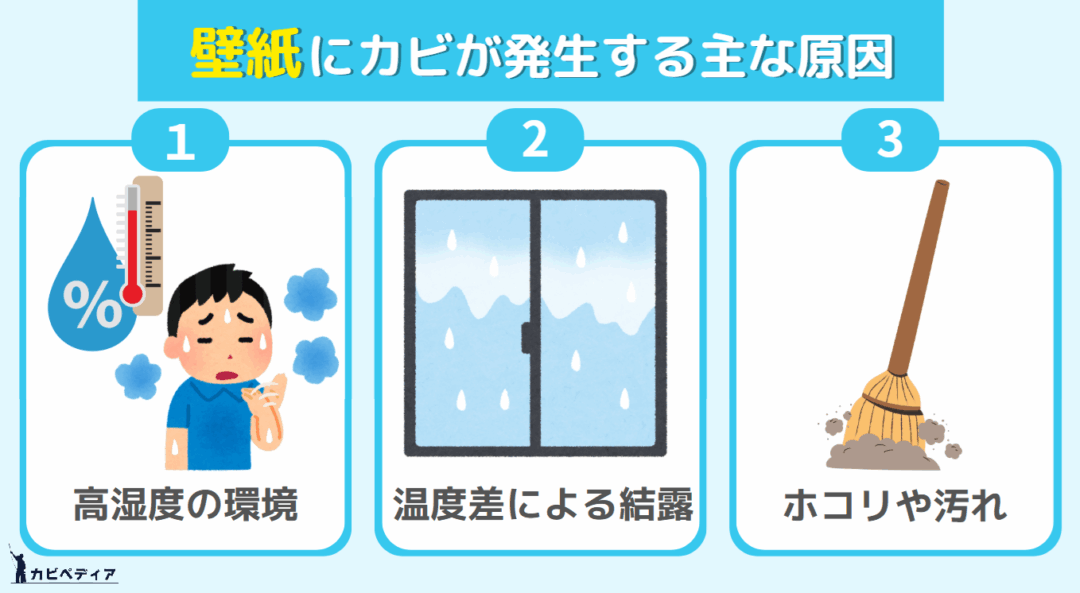

4. 壁紙にカビが発生する3つの主な原因

カビは空気中の胞子が壁紙に付着し、繁殖に適した環境が整うことで広がります。

特に、以下の3つの要因が重なると、カビの発生リスクが高まり、一気に進行してしまう恐れがあります。

ここでは、壁紙にカビが発生する代表的な原因について解説します。

また、次の章の5. 5000件以上の実績から判明!最もカビやすい壁の特徴では、実際にカビが発生しやすい場所や環境についても詳しく紹介するので、こちらも併せて参考にしてください。

4-1. 高湿度の環境

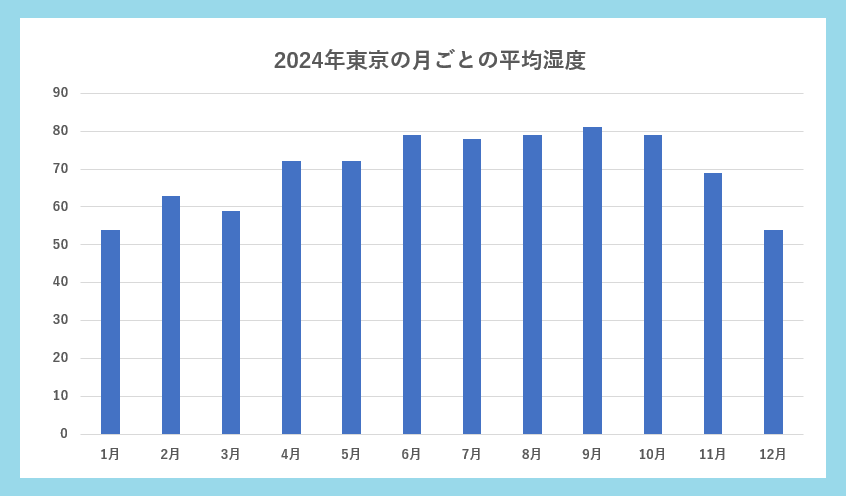

湿度が60%を超えると、カビが発生し始め、湿度が高くなるほど繁殖のスピードも加速します。

日本はもともと多湿な気候のため、春から秋にかけては湿度が70%を超えることも珍しくありません。

実際、気象庁のデータによると、2024年4月〜10月の東京では、月ごとの平均相対湿度が70%を上回っていました。

また、高湿度の時期でなくても、室内干しや加湿器の使用によって、室内の湿度が大きく上昇することもあります。

4-2. 温度差による結露

室内と外気との温度差が大きくなると、壁紙の表面に結露が発生しやすくなります。

特に冬場は、暖房で温まった空気が冷えた外壁や窓際に触れることで水滴が生じ、壁紙に水分が染み込む状態が続きやすくなります。

また、夏でも冷房使用時には、目に見えない結露が発生しやすく、気づかないうちにカビの原因となることがあります。

■関連記事■壁の結露を放置するとカビだらけに!プロが教える簡単対策5つ

4-3. ホコリや汚れ

カビは湿気だけでなく、栄養となる有機物を必要とします。

壁紙の隙間や家具の裏側などにたまったホコリ・皮脂汚れ・食べかすなどは、カビにとって格好のエサになります。

たとえ見た目がきれいでも、細かな汚れが蓄積している場所は要注意です。

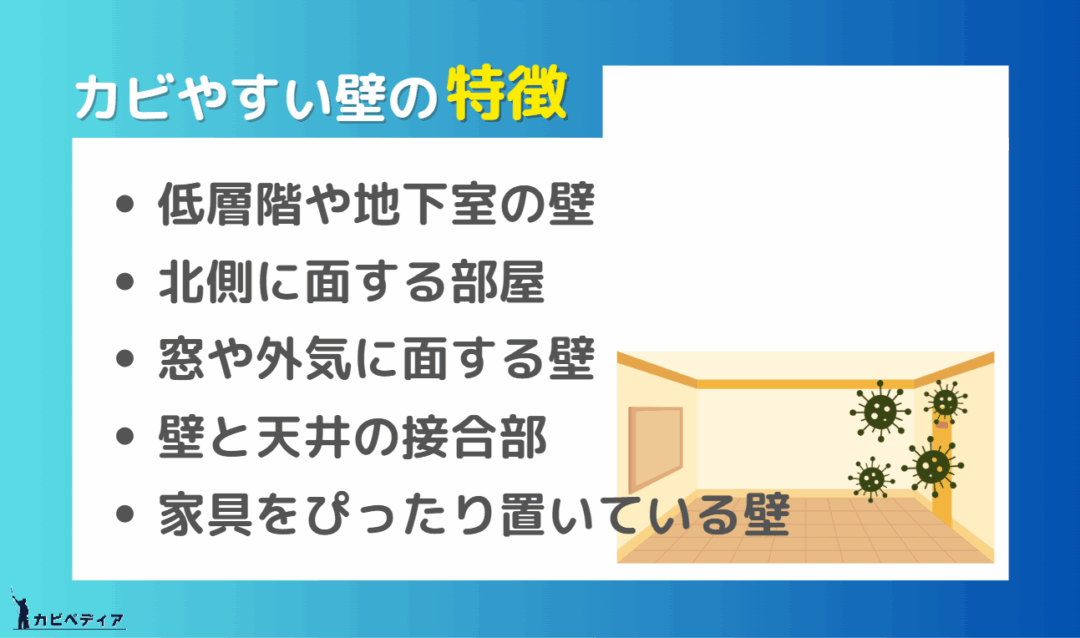

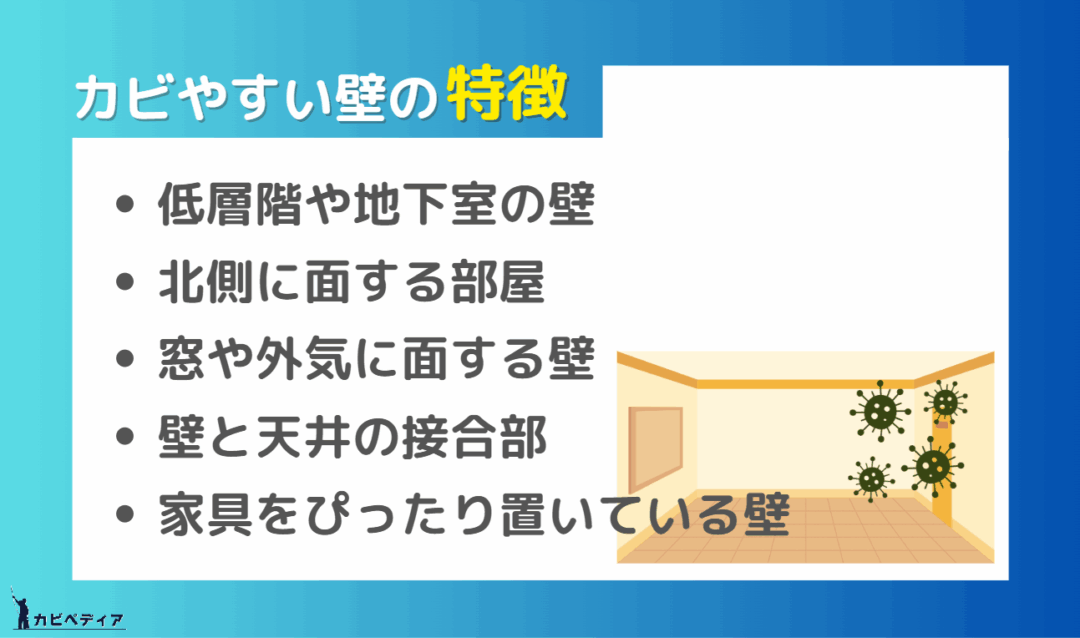

5. 5000件以上の実績から判明!最もカビやすい壁の特徴

先ほどは、壁紙にカビが発生する主な3つの原因についてご紹介しましたが、実際にカビが生えるかどうかは、それらに加えて建物の構造や立地、日々の暮らし方によっても大きく左右されます。

ここでは、5000件以上の現場調査・対応を通じて見えてきた「カビが発生しやすい壁の特徴」を詳しく解説します。

ぜひご自宅の環境と照らし合わせながら、カビのリスクが潜んでいないかをチェックしてみてください。

5-1. 低層階や地下室の壁

1〜3階の低層階や地下室は、上階に比べてカビが発生しやすい傾向があります。

その理由は、地面からの湿気の影響を受けやすく、日当たりや風通しが悪いため、湿気がこもりやすい環境になりがちだからです。

特に周囲に建物が密集している場合は、室内の湿度が高い状態が長く続き、カビが発生・繁殖しやすくなります。

5-2. 北側に面する部屋

北側の部屋に関するカビ取りの依頼は、非常に多く寄せられています。

一年を通して直射日光がほとんど入らず、自然な乾燥や殺菌効果が期待できない環境であることが主な原因です。

さらに、気温が上がりにくいため、冬場には暖房と外気の温度差で結露が発生しやすく、湿気がこもりやすくなります。

また、北側の部屋は物置や寝室として使われることが多いため、見えにくい場所でカビが進行していることもよくあります。

5-3. 窓や外気に面する壁

窓際や外壁に面した壁は、室内外の温度差によって結露が発生しやすい場所です。

冬場には、冷えたガラスや壁に室内の暖かい空気が触れることで、壁紙の端やサッシまわりに水分が広がることがあります。

特に、壁内部に湿気がたまる内部結露は見えにくく厄介で、気づかないうちにカビの温床になっていることもあります。

5-4. 壁と天井の接合部

壁と天井の接合部、特に四隅は、空気の流れが滞りやすく、換気が届きにくい場所です。

暖房や照明の熱がたまりやすく、局所的に湿度が上昇し、カビが発生しやすい環境になりがちです。

さらに目線が届きにくいため見落とされやすく、気づいたときには天井裏や壁の上部にまでカビが広がっていることもあります。

また、天井のカビの胞子は重力で下に広がりやすく、壁全体への被害が早く進行する恐れがあるため注意が必要です。

5-5. 家具をぴったり置いている壁

家具を壁にぴったりと設置していると、空気の流れが遮られて湿気やホコリがたまりやすくなり、カビが繁殖しやすい環境になります。

特に大型家具は裏側の確認がしにくいため、カビの発見が遅れやすい傾向があります。

実際に、家具を少し動かしてみたら裏側が真っ黒になっていたというケースも少なくないため、通気性の確保が重要です。

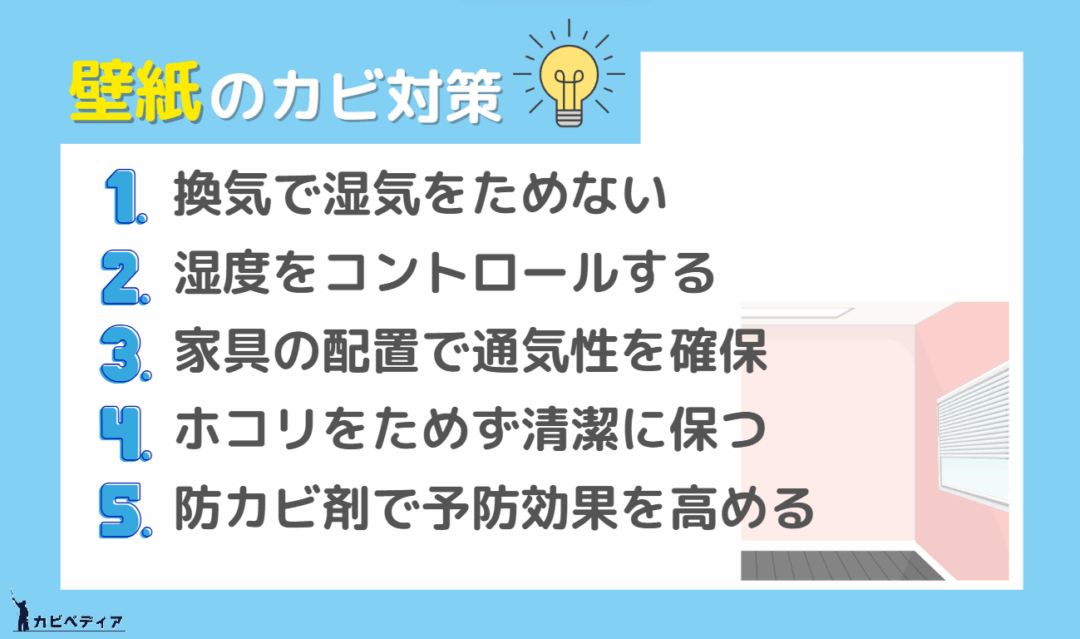

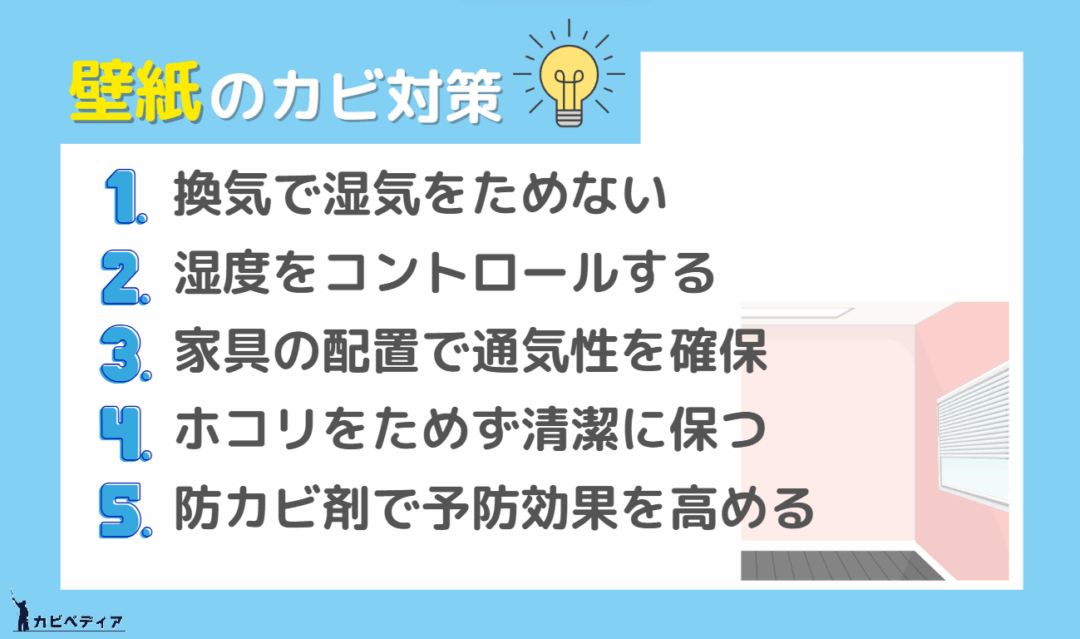

6. 壁紙にカビを二度と生やさないための再発防止策

これまで紹介してきたようなカビが発生しやすい壁は、一度除去しても再発のリスクが高い傾向にあります。

カビを二度と発生させないためには、原因に応じた適切な対策を講じることが重要です。

ここでは、日常の中で取り入れやすく、効果的な5つの再発防止策をご紹介します。

より詳しいカビ対策やカビにくい壁紙の素材などを知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■壁紙の防カビ完全ガイド|カビにくい壁紙&カビの最強対策とおススメグッズ

6-1. 換気で湿気をためない

空気が滞留すると室内の湿度が上昇し、カビの温床になりやすくなります。

窓やドアを開けて自然換気を行うだけでなく、サーキュレーターや換気扇を用いて空気の流れを巡回させることが効果的です。

湿気が溜まりがちな隅や家具の裏にも空気を行き渡らせ、常に爽やかな環境を保つよう心がけましょう。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-2. 湿度をコントロールする

カビは湿度60%を超えると繁殖が活発になるため、エアコンのドライモードや除湿機を使って、室内の湿度を40〜60%に保つことを心がけましょう。

また、窓際や外気に面した壁など、結露が発生しやすい場所には日常的に目を配ることが大切です。

水滴を見つけたらすぐに拭き取り、窓ガラスには結露防止シートや断熱フィルムを活用するのもおすすめです。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

6-3. 家具の配置で通気性を確保

家具を壁にぴったりと設置すると、空気の流れが遮られて湿気やホコリがたまりやすくなり、カビの温床になりがちです。

壁から5〜10cmほど離して家具を配置するだけで、通気性が生まれ、カビのリスクを大きく減らすことができます。

あわせて、家具の裏や隙間も定期的にチェックし、カビの早期発見と対応につなげることが大切です。

6-4. ホコリをためず清潔に保つ

壁紙や床、家具の裏側などにたまったホコリや汚れは、カビの成長を促進する原因になるため、こまめな掃除を習慣づけることが大切です。

月に一度を目安に、普段は見えにくい場所までしっかり掃除するようにしましょう。

特に家具の裏やエアコンのフィルターまわりは見落とされやすいため、定期的なチェックが重要です。

6-5. 防カビ剤で予防効果を高める

壁紙のカビ再発を防ぐには、防カビ剤を定期的に使用することが効果的です。

市販のスプレータイプは、壁の隅や家具の裏、外気に面した壁など、カビが発生しやすい場所に使用することで、菌の定着を防ぐ効果が期待できます。

純閃堂 防カビ侍

出典:Amazon

また、カビ取り専門業者のハーツクリーンが開発・販売する『コパリンCU2+』は、ナノ酸化チタン・銅イオン・銀イオンを組み合わせた、世界初の光触媒防カビ技術を採用し、部屋全体のカビを予防することが可能です。

防カビ剤は、カビが発生する前の予防段階で使うことで最大の効果を発揮します。

梅雨入り前や季節の変わり目など、湿気が増える時期にあわせて使用するのがおすすめです。

コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)

7. まとめ

カビの発生を防ぎ、快適な住環境を維持するためには、カビの原因を正しく理解し、その場所やカビの状態に合わせた対策を講じることが欠かせません。

これまで5000件以上のカビ取り現場を経験する中で判明した「カビが生えやすい壁」は以下の通りです。

このような環境の壁はカビの発生リスクが高いため要注意です。

また、日光や換気不足、結露などの条件がそろうと、カビは想像以上に早く増殖し、壁紙の裏や下地にまで広がってしまうこともあります。

そして、カビが発生してしまった場合は迅速な対応が求められます。

カビの進行度に応じて、以下の通りにカビ取りを行いましょう。

もしカビが広範囲に広がっている場合や、壁紙の奥に浸透している場合は、プロに依頼しましょう。

業者を選ぶ際には、以下の4つのポイントを確認することが大切です。

また、カビは除去すれば終わりというわけではありません。

再発を防ぐための予防策を日々の生活に取り入れることも大切です。

カビは目に見えない部分にも広がりやすいため、普段から換気や湿度管理を意識し、「カビを生やさない環境づくり」が大切です。

早めの対応と定期的なメンテナンスを習慣化し、清潔で健康的な住環境を維持していきましょう。

コメント