暑い日でもさっと茹でてすぐ食べられるそうめんは、夏の定番メニューとして多くの家庭で親しまれています。

乾麺であることから「長期保存できるから安心」と考えられがちですが、保管状態によってはカビが生えることもあるため注意が必要です。

そうめんを取り出した際に、見た目に違和感があったり、カビのように見えるけれど少しくらいなら問題ないだろうと迷ったことがある方もいるのではないでしょうか。

ただし、カビの種類や広がり方によっては健康に影響を及ぼす可能性があるため、安易に食べるのは避けるべきです。

本記事では、そうめんにカビが生える原因や、食べてはいけない理由、さらにカビを防ぐための正しい保存方法までを詳しく解説します。

そうめんを最後まで美味しく、そして安全に食べるために、正しい知識と適切な保管方法を身につけておきましょう。

| この記事でわかること |

| ・カビが生えたそうめんを食べるのをお勧めできない理由 ・そうめんにカビが生える原因 ・カビを防ぐための正しい保存方法 |

目次

1. そうめんにカビが生えたら食べない方が安心!

そうめんは乾燥食品であるため、カビが生えにくいと思われがちですが、保存状態によってはカビが発生することがあります。

特に高温多湿な時期や、開封後の管理が不十分な場合には注意が必要です。

そして結論から言うと、カビが生えたそうめんは食べずに処分するのが最も安全な対応です。

ここでは、その理由を4つの観点から詳しく解説します。

1-1. カビ毒の存在と健康リスク

カビの中には、マイコトキシン(カビ毒)という有害な毒素を生成する種類があります。

この毒素は非常に強力で、加熱しても分解されにくく、わずかな量でも人体に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に免疫力の弱い子どもや高齢者、アレルギー体質の方は影響を受けやすく、注意が必要です。

一度カビが生えた食品は、たとえ乾燥していて見た目に問題がないように見えても、内部まで菌が入り込んでいる可能性があるため、安全とは言い切れません。

見た目だけで「大丈夫そう」と判断せず、健康被害を防ぐためには、迷わず廃棄するのが正解です。

1-2. 見た目では安全かどうか判断できない

「カビが生えている部分だけ取り除けば大丈夫」と考える方もいますが、それは非常に危険な誤解です。

カビは表面にとどまらず、菌糸(きんし)という根のようなものを食品の内部にまで広げていることが多く、見えている部分を取り除くだけでは完全に除去できたとは言えません。

さらに、カビの色や形から安全性を判断するのは非常に困難です。

以下のように、カビにはさまざまな種類があります。

- 黒カビ:黒っぽい色をした代表的なカビで、住宅の壁や浴室など湿気の多い場所によく発生します。

- 緑カビ:青緑色を帯びたカビで、パンや果物、調味料などの食品によく見られます。

- 白カビ:ホワホワとした綿毛のような見た目をしており、菌糸や胞子が密集していることがあります。

- ピンクカビ:淡いピンク色に見えることがありますが、実際には酵母やバクテリアが混在している場合もあり、識別が非常に難しい種類です。

見た目が似ていても毒素の有無は判断できず、顕微鏡や検査を行わなければ正確な判定は困難です。

安全性に関して自己判断に頼るのは極めてリスクが高いため、カビが確認された食品は食べないのが一番です。

1-3. 食中毒やアレルギー症状の可能性

カビが生えたそうめんを食べてしまった場合、体にさまざまな不調が現れる可能性があります。

代表的なのは、下痢・嘔吐・腹痛などの消化器系のトラブル(食中毒)です。

また、カビの胞子や成分によって引き起こされるアレルギー症状も深刻で、くしゃみ・鼻水・咳・喘息など、長期にわたって生活に支障をきたすこともあります。

カビによるアレルギー反応は、一度発症すると慢性化するケースもあるため軽視できません。

特に子どもや高齢者、アレルギー体質の方は少量でも症状が出る可能性があるため、「少しなら大丈夫」という油断は禁物です。

1-4. 昔の常識は今の時代に通用しない

「昔はカビが生えた部分だけ取って食べていた」という話を聞いたことがあるかもしれません。

実際、物資が少なかった時代にはそうした対応が一般的でした。

しかし、現代のカビ環境は大きく変わっています。

気候変動による高温多湿化、住宅の密閉性の向上、食品流通や保存環境の変化により、カビが発生しやすく、かつ強力な種類も増えているのが現状です。

また、アレルギー体質の人も増加しており、わずかなカビ摂取でも深刻な症状を引き起こすリスクがあります。

「もったいない」という気持ちよりも、安全第一という視点で判断することが、健康を守るうえで欠かせません。

食品のカビが出たら「住まいのカビリスク」もチェック

そうめんのような乾麺でも、キッチンや収納まわりの湿気が高い状態が続くと、他の乾物にもカビが出やすくなります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと、保管場所の見直しがしやすくなります。

2. そうめんにカビが生える原因

乾麺であるそうめんに、なぜカビが生えるのでしょうか?

その答えは、カビの性質と保存環境にあります。

ここでは、そうめんにカビが発生する主な原因を詳しく解説します。

2-1. カビが発生しやすい環境条件

カビは、いくつかの環境条件がそろうことで活発に繁殖します。

特に注意すべきなのは、次の4つの要素です。

- 湿度(60%以上)

- 気温(20℃以上)

- 栄養源(糖質やタンパク質など)

- 酸素

これらは人間が暮らす室内環境とほぼ一致しており、特に梅雨時期から夏にかけては、気温も湿度も高くなるためカビが非常に発生しやすい季節です。

乾麺であるそうめんも例外ではなく、長時間湿気や温度の高い場所に置かれていると、カビの胞子が付着し、見た目には分かりづらい状態で増殖を始めることがあります。

2-2. そうめんの原材料とカビの関係

そうめんは、小麦粉・塩・水に加え、製造過程で食用油が塗られているのが一般的です。

これらの素材は乾燥していれば保存性に優れていますが、湿気を含むことで一転してカビの栄養源になってしまいます。

特に小麦粉には糖質やタンパク質が含まれており、カビにとっては格好の餌になります。

開封後、空気中の水分を吸い込んでしまうと、カビが麺の表面や隙間に付着・繁殖する可能性が高まります。

見た目には乾いているように見えても、内部に湿気がこもっているケースもあるため、油断は禁物です。

2-3. カビを招きやすい保管場所

そうめんにカビが生えるかどうかは、保管場所の環境に大きく左右されます。

注意が必要なのが、キッチンのシンク下や床下収納、押入れなどの高温多湿になりやすい場所です。

これらの場所は、湿度がこもりやすく、空気の循環も悪いため、カビにとって非常に好都合な繁殖環境となります。

また、袋や箱の口をしっかり閉じずに保管していると、空気中の湿気や酸素が入り込みやすくなり、内部の乾燥状態が保てなくなるため注意が必要です。

そうめんを清潔に保つためには、風通しが良く涼しい場所を選び、密閉容器で保管するように心がけてください。

2-4. 開封後の取り扱いにも注意

未開封のそうめんは比較的カビに強いですが、開封後の取り扱い次第では一気にカビのリスクが高まります。

特に梅雨〜夏場は湿度が上がりやすく、少しの油断がカビの原因になることがあります。

以下のような行動には注意しましょう。

- 手が濡れたままでそうめんの束に触れてしまう

- 湿度の高い場所に置きっぱなしにする

- 通気性の悪い箱に入れたまま長期保管する

乾麺は一見すると湿気に強そうに思えますが、実際には水分を吸収しやすく、内部まで湿気が回るとカビが発生しやすくなります。

開封後は密閉容器に移し替え、風通しの良い場所で保管するなど、日々のちょっとした気配りがカビの予防につながります。

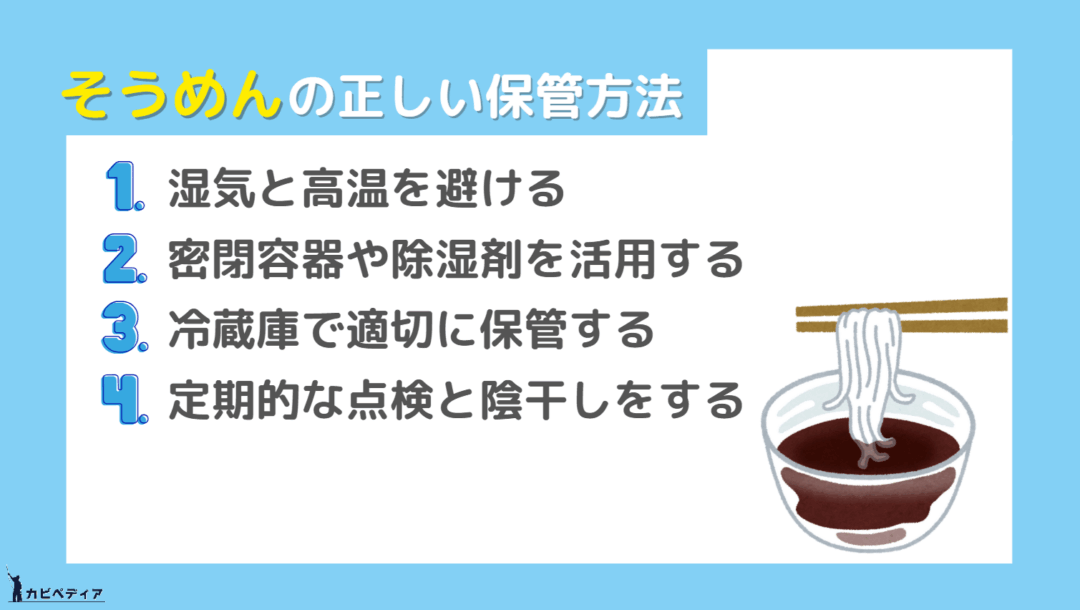

3. カビを防ぐそうめんの保管方法

2. そうめんにカビが生える原因で紹介した通り、そうめんは湿気や温度などの条件がそろうとカビが発生しやすくなります。

特に梅雨時や夏場など、湿度の高い季節には注意が必要です。

ここでは、そうめんをカビから守るために実践したい、効果的な保管方法を4つご紹介します。

3-1. 湿気と高温を避ける

カビは高温多湿の環境で活発に繁殖します。

特に湿度が60%を超え、気温が20℃以上になると、一気にリスクが高まります。

したがって、そうめんを保管する際は湿度と温度をできるだけ抑えることが重要です。

たとえば、キッチンのシンク下や床下収納などは湿気がこもりやすいため、避けた方が良い場所です。

また、直射日光が当たると麺の油分が酸化したり、袋内の温度が上昇して品質が劣化しやすくなるため、風通しが良く涼しい日陰に保管するのがベストです。

カビ対策として、まずは「保管場所の見直し」から始めてみましょう。

■関連記事■シンク下収納のカビ問題はアルコール除菌で即解決!プロ仕様のケア方法も紹介

■関連記事■床下収納がカビだらけ!?正しい除去手順と再発させないための6つの防止策を解説

3-2. 密閉容器や除湿剤を活用する

そうめんは一度開封すると、空気中の湿気を吸収しやすくなり、カビのリスクが一気に高まります。

そのため、開封後の管理がとても重要です。

元の袋や箱のままでは密閉性が不十分な場合があるため、口をしっかり閉じるか、ジッパー付きの保存袋や密閉容器(タッパーなど)に移し替えるのがおすすめです。

さらに効果的なのが、除湿剤や乾燥剤の活用です。

保存容器の中に小さな乾燥剤を1つ入れておくだけで、余分な湿気を吸収してくれるため、カビの発生防止に効果的です。

梅雨や夏のような湿度が高くなる季節は、「密閉+除湿」の二重の対策を徹底しましょう。

ジップロック フリーザーバッグ M

出典:Amazon

白元アース ノンスメルドライ ポイっとシリカ

出典:Amazon

3-3. 冷蔵庫で適切に保管する

夏場や湿度の高い時期は、冷蔵庫での保存も有効な選択肢です。

冷蔵庫内は気温が低いため、カビの繁殖が抑えられやすい環境といえます。

しかし、注意すべきなのが庫内の結露です。

冷蔵庫の開閉によって温度差が生じ、袋の内部に水滴が発生してしまうと、そうめんが湿ってカビの原因になることもあります。

そのため、冷蔵庫に入れる場合は、ジップロックやタッパーなどの密閉容器に移し替えた上で保管し、結露の影響を受けないようにしましょう。

■関連記事■実はカビだらけ!?冷蔵庫の効果的な掃除術とカビを防ぐコツ完全ガイド

3-4. 定期的な点検と陰干しをする

そうめんを箱のまま保管している場合、月に一度程度中身を点検する習慣を持ちましょう。

湿気がこもっていたり、箱の内部でカビが広がっていることがあるため、早期発見が重要です。

また、湿気対策としておすすめなのが陰干しです。

天気の良い日に、そうめんを風通しの良い日陰に1〜2時間ほど干すことで、内部の湿気を飛ばすことができます。

カビは湿度が高い環境を好むため、こうしたひと手間がカビ予防に直結します。

長期間保存する場合は、ぜひ取り入れてみてください。

参考:揖保乃糸「揖保乃糸がおすすめするご家庭での保存方法」

参考:島原 そうめんの山道「そうめん、うどんの保存方法」

4. カビが生えたそうめんを見つけたときの対処法

3. カビを防ぐそうめんの保管方法で紹介したような対策を講じることで、カビの発生リスクは大幅に下げられます。

しかし、湿気や気温などの条件が重なると、完全にカビの発生を防ぐことは難しい場合もあります。

では、もし実際にそうめんにカビが生えているのを見つけたら、どう対応すればよいのでしょうか?

ここでは、「食べない」「周囲を確認する」「環境を見直す」「再発を防ぐ」という4つの視点から、具体的な対処法を解説します。

4-1. 食べずにすぐに処分する

最初にすべきことは、「絶対に食べない」ことです。

たとえカビが一部だけであっても、菌糸は目に見えないレベルで麺全体に広がっている可能性があります。

カビ毒(マイコトキシン)は加熱しても分解されにくく、少量の摂取でも体に悪影響を与えることがあります。

「もったいない」と思っても、健康被害のリスクを考えると、そうめんは廃棄するのが最も安全な選択肢です。

袋ごとしっかり密封して処分し、ほかの食品や収納場所への影響も防ぐようにしましょう。

4-2. 他の食品や収納場所への影響をチェック

そうめんにカビが生えていたということは、保存場所そのものがカビの胞子で汚染されている可能性があります。

同じ棚や引き出し、段ボール箱に一緒に保管していた他の乾物(パスタ、うどん、のり、乾燥野菜など)も確認してみましょう。

また、袋が開封されていた場合は、空気中にカビの胞子が飛んでいることも考えられます。

収納棚の壁や箱の内側など、目に見えない部分にもカビの発生がないかチェックしておくと安心です。

被害を最小限に抑えるためにも、周辺の点検もしっかり行うことが重要です。

4-3. 保管環境の見直しと清掃

カビが発生したら、根本的な原因を探ることが大切です。

保存していた場所の湿度が高すぎなかったか、風通しが悪くなかったか、密閉が不十分でなかったかを見直してみましょう。

また、収納場所にカビがついていた場合は、中性洗剤で水拭きし、よく乾燥させてください。

消毒用エタノールでの拭き上げや、収納容器の天日干しも効果的です。

「収納棚の湿度が高い」「収納場所に結露が発生していた」など、見過ごしていた点をこの機会に改善することで、次にそうめんを保存する際のカビ予防につながります。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

4-4. 再発防止のために今すぐできること

そうめんにカビが生えた経験がある場合、再発防止のために今からできることを実行しましょう。

まず、密閉性の高い保存容器やジッパー付き袋に移し替えることです。

次に、保存場所に除湿剤を設置し、湿度をできるだけ下げる工夫をしましょう。

また、そうめんを箱ごと長期間放置しないよう、月に一度は箱を開けて点検することも予防になります。

余裕があれば、晴れた日に束ごと陰干しするのも効果的です。

こうしたちょっとした習慣の積み重ねが、大切な食品を無駄にせず、健康を守る第一歩になります。

エステー 備長炭ドライペット

出典:Amazon

5. 【カビ最新ニュース】食品カビ毒と乾麺の安全性

近年、食品に付着するカビが作り出す「カビ毒(マイコトキシン)」の危険性が、専門機関の報告をきっかけに改めて注目されるようになりました。

なかでも、青カビが産生する“プベルル酸”という成分は、細胞への毒性が強く、腎臓や肝臓への影響が懸念される化合物です。

加熱しても壊れにくいのが特徴で、家庭調理では無害化できない点が問題視されています。

その背景として、2024年に発生した紅麹関連サプリメントの健康被害を受け、「意図せずカビ毒が混入するリスク」に対する社会的な関心が一気に高まりました。

直接の原因となる物質は異なりますが、共通しているのは“カビが発生した食品は少量でも安全性を保証できない”という点です。

乾燥食品であっても湿気を吸えばカビが内部まで入り込み、外見だけでは判断できないケースがあるため、カビを見つけたら躊躇せずに廃棄することが推奨されています。

参考:消費者庁|プベルル酸に関する調査状況の進捗について

6. そうめんのカビに関するQ&A

乾麺は安全と思われがちですが、カビが生えた場合の判断を誤ると健康被害につながることがあります。

代表的な疑問を簡潔にまとめました。

6-1. 表面の白い粉はカビ?

多くの場合は打ち粉(小麦粉)で問題ありません。

ただし、綿毛状にふくらんでいる・青緑や黒っぽい色が混じる・酸っぱいにおいがある場合はカビの可能性が高く、食べずに処分してください。

6-2. カビ部分だけ取れば食べられる?

不可です。

カビは内部まで菌糸が入り込み、カビ毒が残っている可能性があります。加熱しても毒素は分解されにくいため、少量でも食べないで廃棄するのが安全です。

6-3. 一緒に保管していた乾物はどうすれば?

同じ棚で保管していた食品に胞子が付着していることがあります。

パスタ・うどん・乾燥わかめなどを念のため確認し、保管場所は洗剤で拭き → 乾燥 → 必要に応じてエタノールで除菌しておきましょう。

7. まとめ

今回では、そうめんにカビが発生する原因と、そのリスク、さらに正しい保管方法について解説しました。

乾燥食品であるそうめんでも、湿度や温度が高い環境、あるいは開封後の管理状態によってカビが発生することがあります。

一度でもカビが生えたそうめんは、見た目に関係なく「処分」するようにしてください。

カビ毒やアレルギーによる健康被害のリスクを考えれば、自己判断での摂取は避けるべきです。

また、そうめんのカビを防ぐためには、日頃から正しい方法で保管することが重要です。

こうした対策を実践することで、そうめんを清潔に保ち、最後まで安心して美味しく食べることができます。

ぜひこの記事を参考に、ご家庭での保存方法を見直してみてください。

関連記事

■関連記事■パンに生えたカビを食べても大丈夫!?カビの危険性を徹底解説!

■関連記事■【保存版】カビが生えた野菜は食べたらダメ?加熱しても危険?カビを防ぐ保存と活用術

■関連記事■クリームチーズにカビが!ピンク色のカビの正体・毒性・正しい保管方法とおすすめ活用レシピ

■関連記事■カボチャにカビ発生!取り除いて食べても大丈夫!?リスクと正しい保存方法を解説

■関連記事■さつまいもにカビが!安全に食べるための正しい見分け方とカビさせない保存法

■関連記事■オレンジのカビは危険?切り取れば大丈夫?正しい対処法とカビさせないための保存術

■関連記事■カビが生えた餅を食べるのは危険!正しい対処と保存方法を専門家が解説

コメント