窓ガラスにびっしりと結露がついている光景を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

カビは湿った場所を好むため、こうした結露によって濡れた窓まわりは、気づかないうちにカビの温床となっていることがあります。

カビは見た目を損なうだけでなく、アレルギーや咳など健康への悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに放置すれば、カーテンや壁にまで広がり、住宅全体に被害が及ぶおそれもあるため、早めの対処が重要です。

本記事では、安全なカビの除去方法から、結露対策、掃除のポイントまで、窓まわりのカビ対策をプロの視点でわかりやすく解説します。

窓まわりのカビにお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・窓周辺にカビが発生しやすい原因 ・パッキンやサッシのカビの対処法 ・カビを防ぐための結露対策&おすすめアイテム ・カーテンや壁にカビが広がった場合の対処法 |

目次

1. 窓まわりにカビが発生する原因と見分け方

カビ対策を効果的に行うためには、まず「なぜその場所にカビが発生するのか」という根本的な原因を理解することが重要です。

なかでも窓周辺は、住宅の中でもカビが繰り返し発生しやすい場所として知られています。

ここでは、窓周辺にカビが発生する理由と、黒ずみの正体について詳しく解説します。

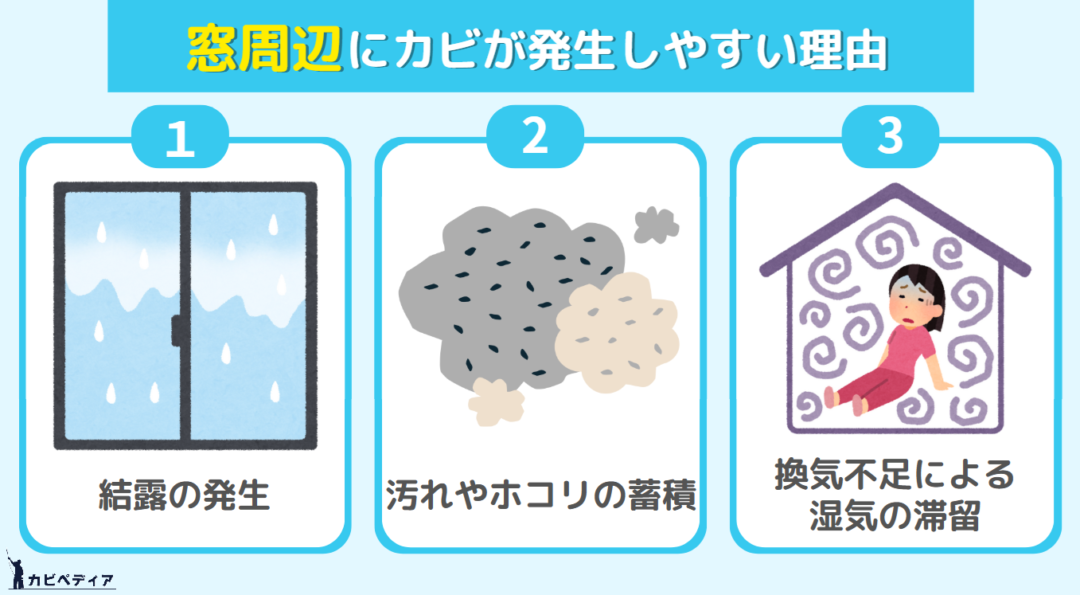

1-1. 窓周辺にカビが発生しやすい理由

窓まわりにカビが発生しやすいのには、いくつかの共通した原因があります。

なかでも代表的な要因は次の3つです。

結露の発生

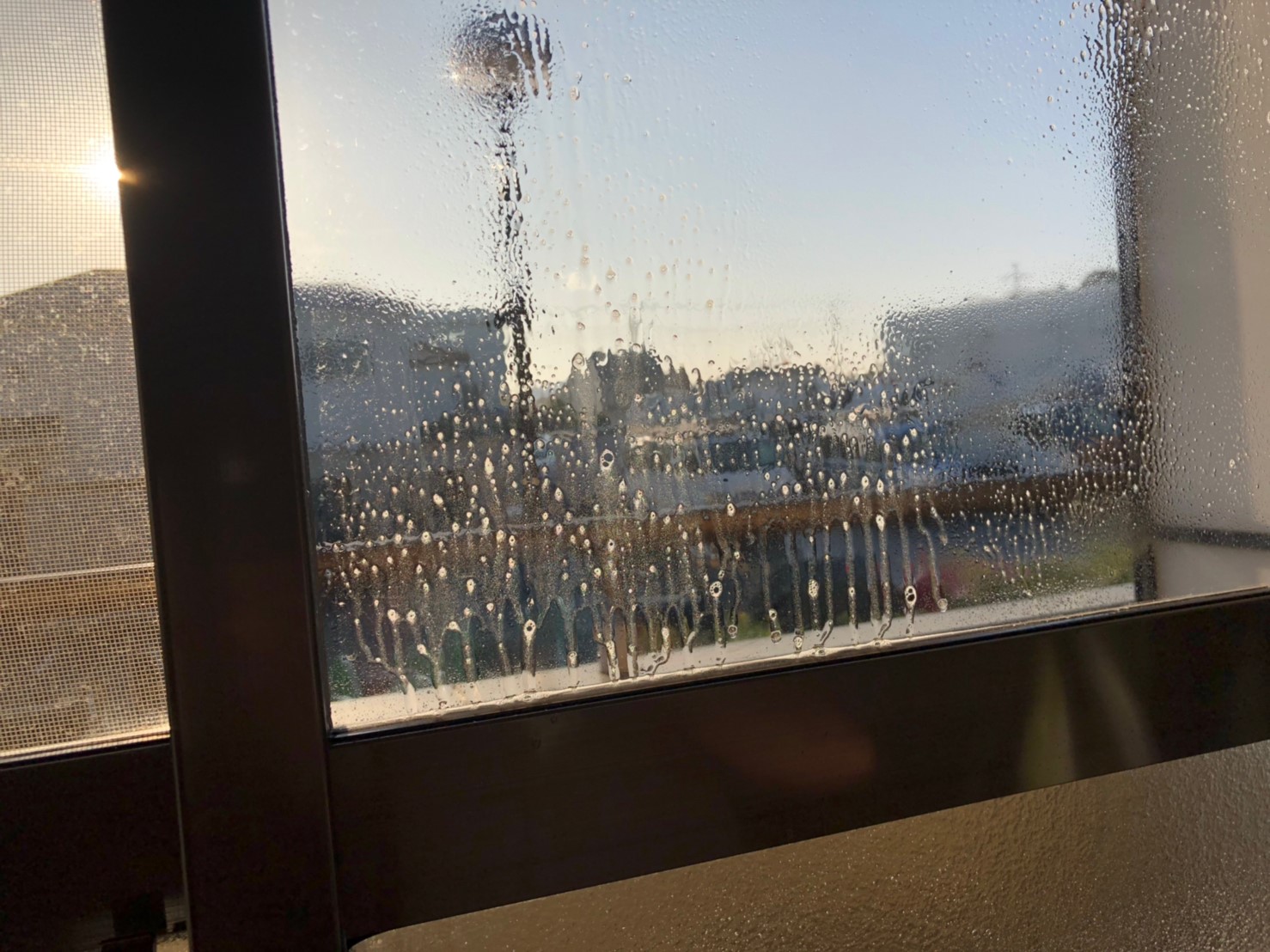

冬場や梅雨の時期は、室内の暖かい空気が冷たい窓ガラスに触れて結露を生じさせます。

この水分が窓枠やサッシ、ゴムパッキンに溜まり、常に湿った状態が続くことでカビが繁殖しやすくなります。

特にゴムパッキンは乾燥しにくく、カビが根を張りやすいため、注意が必要です。

汚れやホコリの蓄積

窓は、外気と接していることもあり、ホコリや花粉、砂ぼこりが溜まりやすくなります。

これらの汚れは湿気を吸ってカビの栄養源になり、繁殖を後押しします。

さらに冬場は、冷えた窓ガラスの下に冷たい空気が溜まって床の方に流れ落ちる「コールドドラフト現象」が起こりやすく、窓の下部に湿気やホコリが集まりやすくなります。

換気不足による湿気の滞留

寒い時期は窓を閉め切って暖房を使うことで、室内の湿気が逃げにくくなり、窓付近に滞留します。

さらに、調理・入浴・室内干しによって発生する水蒸気も加わると、窓まわりの湿度が上昇し、カビが発生しやすい環境になります。

とくに気密性の高い住宅では、このような影響がより顕著に表れます。

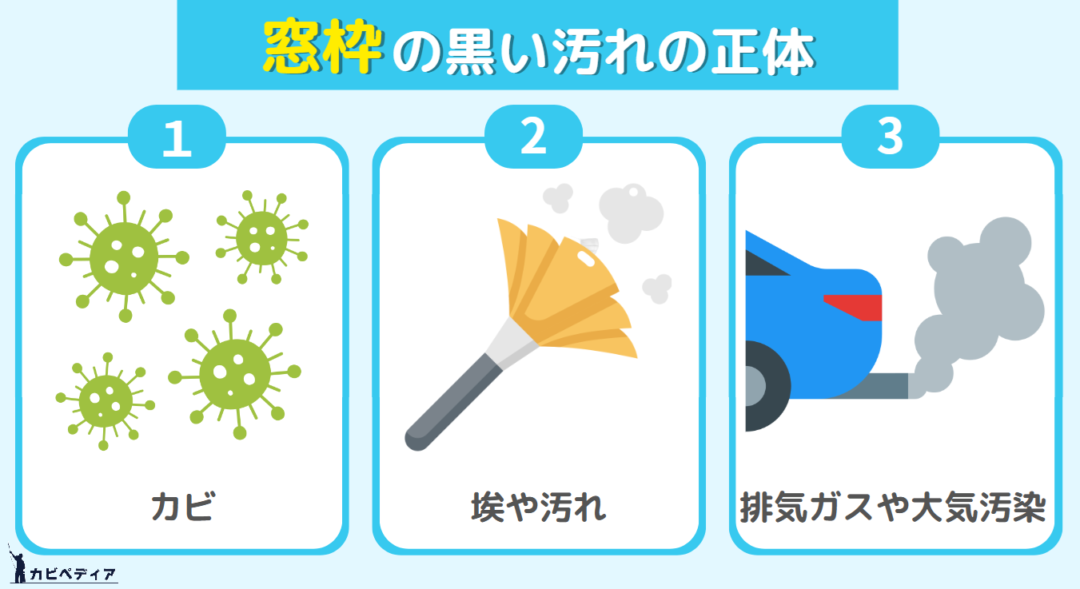

1-2. 黒ずみの正体と考えられる3つの原因

窓枠やサッシに黒ずみを見つけたとき、それがカビなのか、ただの汚れなのか判断がつかないという方も多いのではないでしょうか。

考えられる主な原因は次の3つです。

カビ

結露や高湿度が続く環境では、黒い汚れの正体がカビである可能性が高くなります。

カビは放置すると、胞子が空気中に飛散し、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こすおそれもあります。

黒ずみが広がっていたり、カビ臭さを感じる場合は、早めにカビ対策を行いましょう。

埃や汚れ

サッシの溝などには、ホコリや花粉、砂ぼこりなどがたまりやすく、湿気を吸って黒く変色することがあります。

これは掃除すれば落とせることが多いですが、放置するとカビの栄養源になるため注意が必要です。

排気ガスや大気汚染

都市部では、排気ガスや大気中の微粒子が窓枠に付着して、油っぽい黒ずみになることがあります。

見た目はカビとよく似ていますが、こちらも放置するとカビを呼び込む原因になるため、定期的な清掃が大切です。

1-3. 黒カビへのNG対応に注意

黒ずみを見つけたとき、濡れた雑巾でさっと拭き取るだけで済ませてしまう方も少なくありません。

その汚れが単なるホコリであれば問題ありませんが、もし正体がカビであれば、その対応は逆効果になる可能性があります。

カビは根を張って奥深くまで入り込んでいるため、表面を拭いただけでは完全には除去できません。

数日後に再び黒カビが現れるケースもよくあります。

また、水拭きによって余計な湿気を与えると、カビがかえって活性化してしまうリスクもあります。

黒カビを確実に除去するためには、除菌力のある液剤で根本から取り除くことが重要です。

2. カビの症状と発生場所に応じた窓まわりのカビ取り方法

窓まわりの黒カビは、放っておくと広がってしまいます。

やみくもに擦るだけでは落ちにくく、場所やカビの状態に合った対処が必要です。

ここでは、カビの程度と発生場所に合わせたカビ取り方法を紹介します。

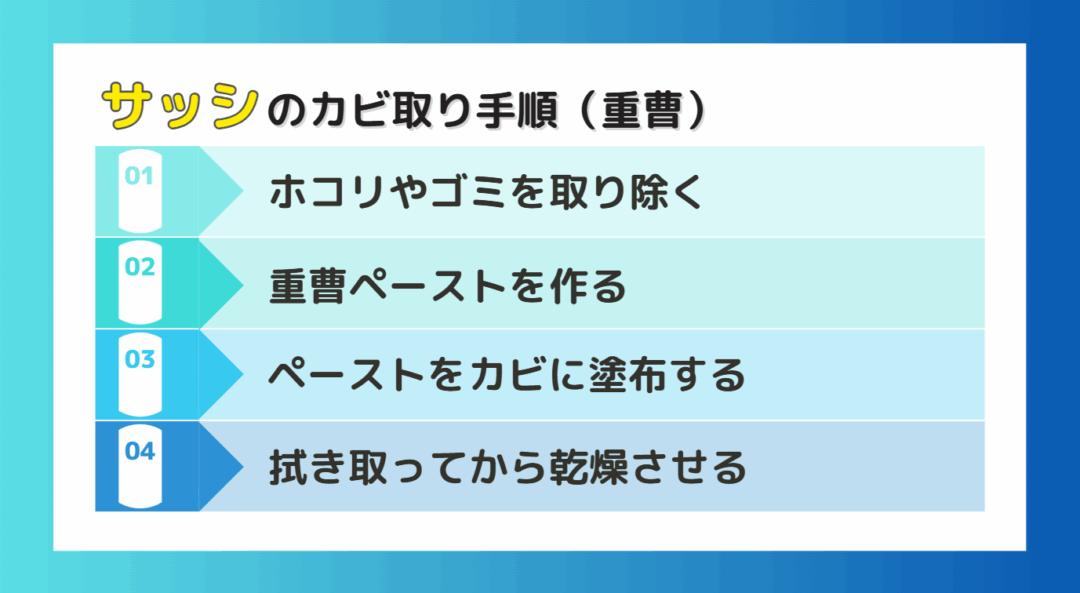

2-1. 重曹でサッシのカビを安全に落とす

軽度のカビであれば、重曹を使ってカビを取り除くことができます。

重曹はクレンザー効果があり、初期のカビや表面の黒ずみを落とすのに効果的です。

また、ナチュラルクリーニングとして人気のある方法で、小さな子どもやペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

用意するもの

- 重曹

- ぬるま湯

- 容器

- 歯ブラシ

- 雑巾

- キッチンペーパー

- つまようじ(必要な場合)

- ラップ(必要な場合)

- マスク

- ゴム手袋

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

シャボン玉石けん 重曹

出典:Amazon

注意事項

- 換気をしながら作業を行いましょう。

- 手荒れやカビの胞子を吸い込むのを防ぐために、マスクやゴム手袋を着用してください。

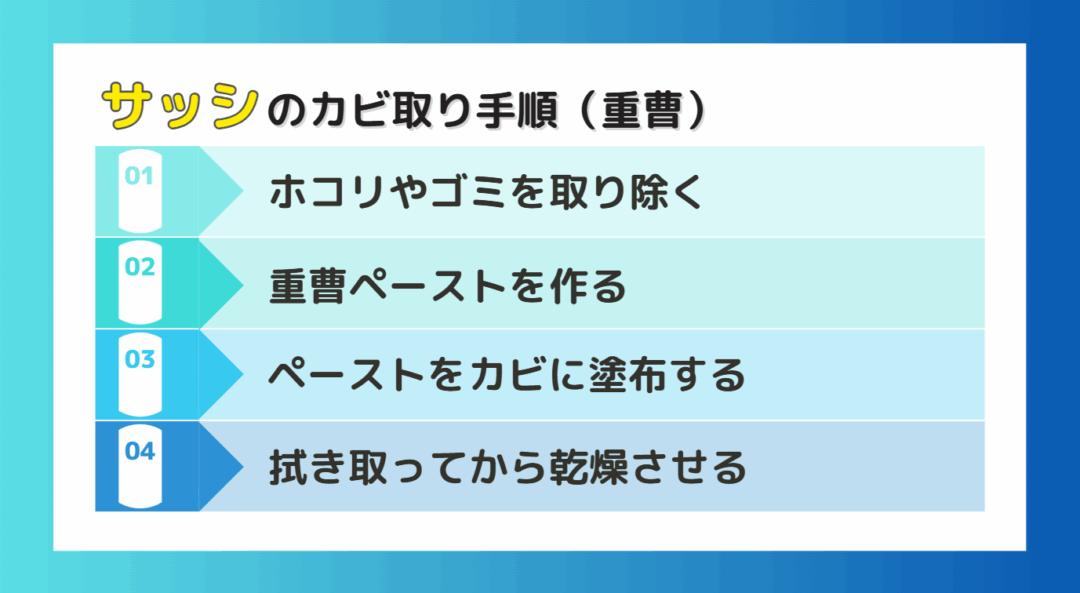

カビ取り手順

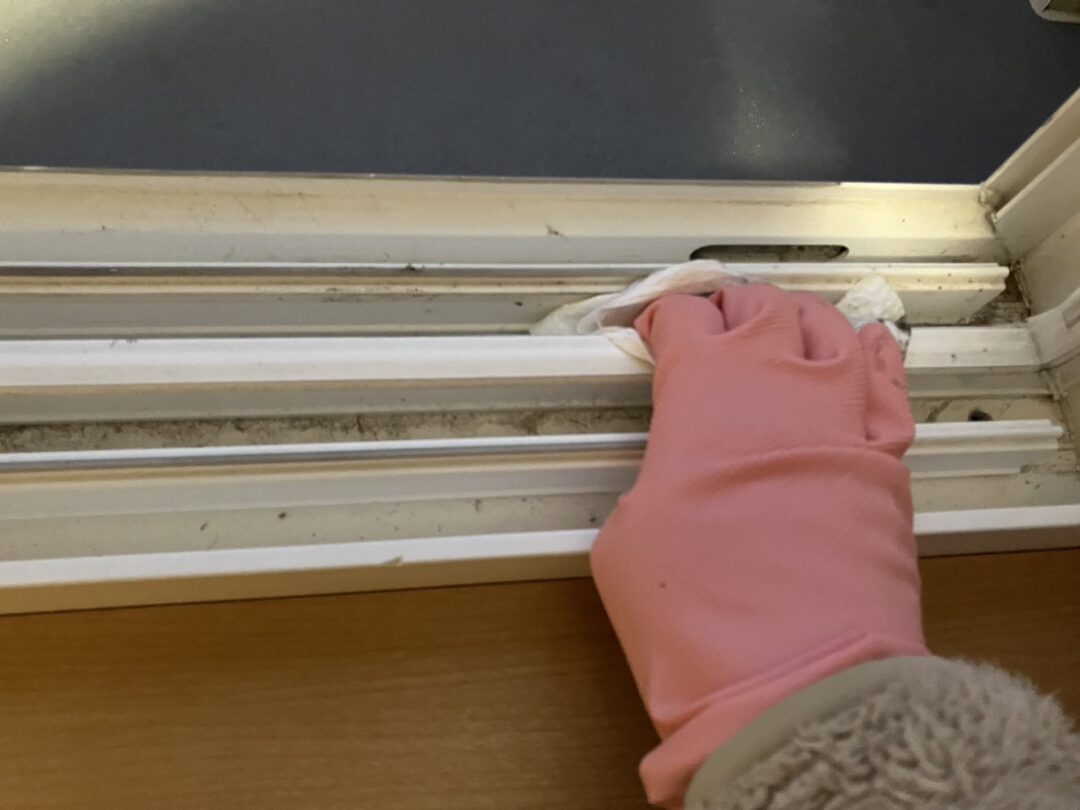

①ホコリやゴミを取り除く

カビ取り前にサッシのホコリや砂をキッチンペーパーで拭き取ります。

細かい部分の汚れが落ちない時は歯ブラシやつまようじなどを使用するのもおススメです。

②重曹ペーストを作る

重曹とぬるま湯(40~50℃)を同じ割合で容器に入れ、ペースト状になるまでしっかりと混ぜます。

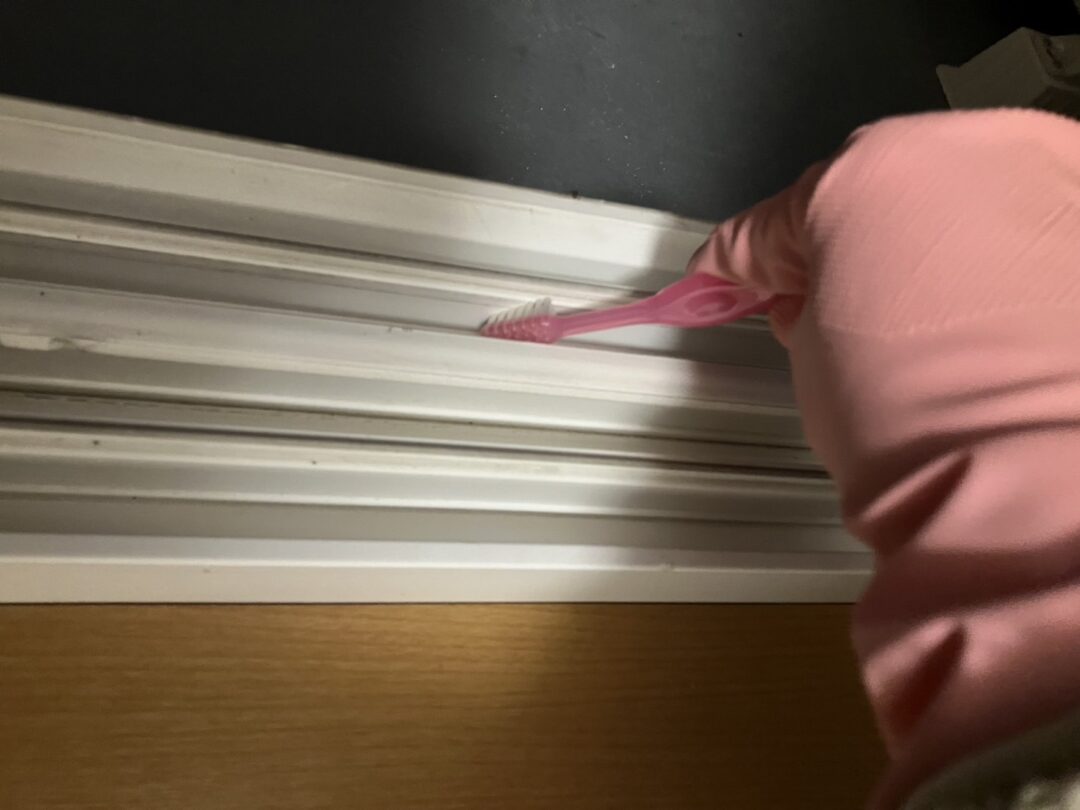

③ペーストをカビに塗布する

歯ブラシを使い、作った重曹ペーストをカビのある部分に塗布します。

そのまま少し放置して、汚れが浮き上がるのを待ちます。

カビがしつこい場合は、ペーストを塗った上にラップをかぶせて、10~15分ほど置いてからブラシでこすります。

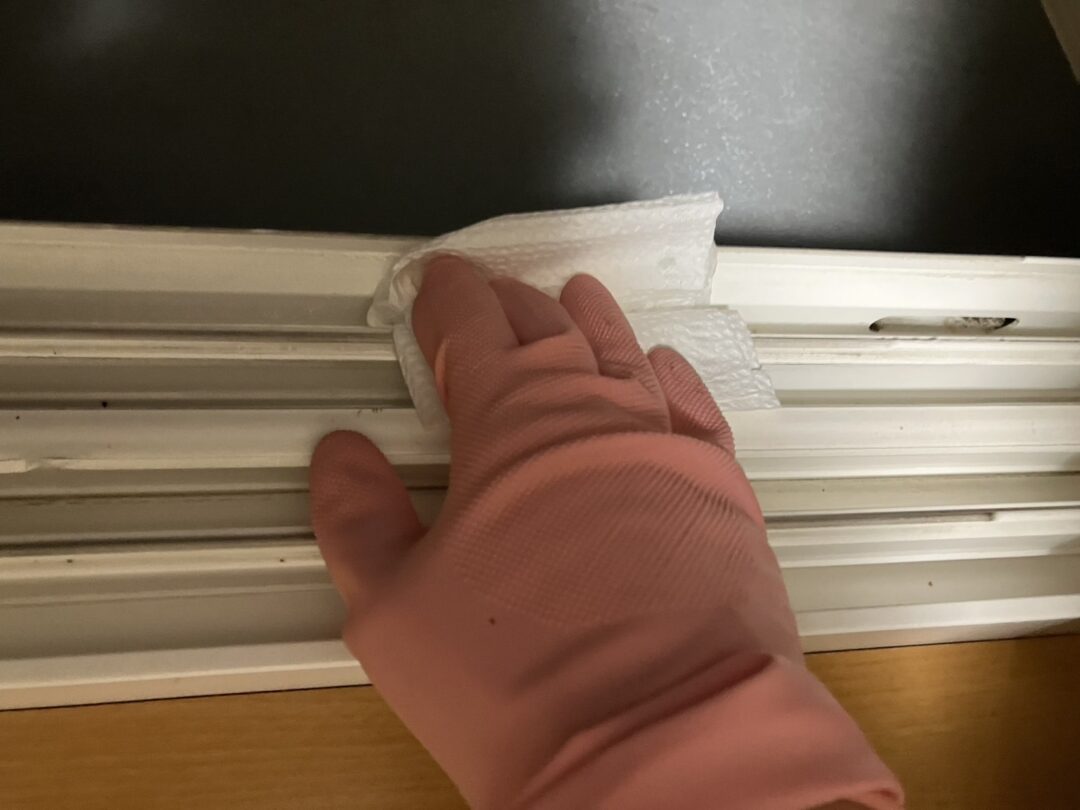

④拭き取ってから乾燥させる

雑巾で水拭きして重曹ペーストを拭き取ります。

それから乾いたキッチンペーパーで拭き取り、しっかりと乾燥させて完了です。

2-2. エタノールでサッシを殺菌・再発防止

重曹と同じで、消毒用エタノールも軽度のカビであれば除去することが可能です。

消毒用エタノールには強力な殺菌・消毒効果があり、カビの菌をしっかり除去することができます。

また、水分を残さないため、カビの再発を防ぐ効果も期待できます。

用意するもの

- スプレータイプの消毒用エタノール

- キッチンペーパー

- 歯ブラシ(必要な場合)

- つまようじ(必要な場合)

- マスク

- ゴム手袋

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意事項

- 火気の近くでは使用せず、使用中・使用後は換気を徹底してください。

- マスクとゴム手袋を着用し、手荒れや吸い込みを防ぎましょう。

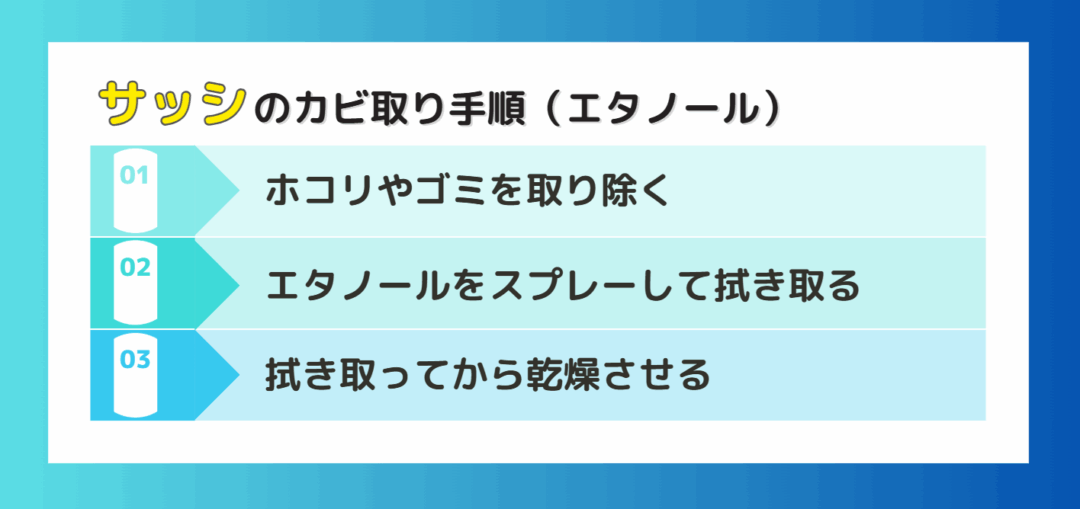

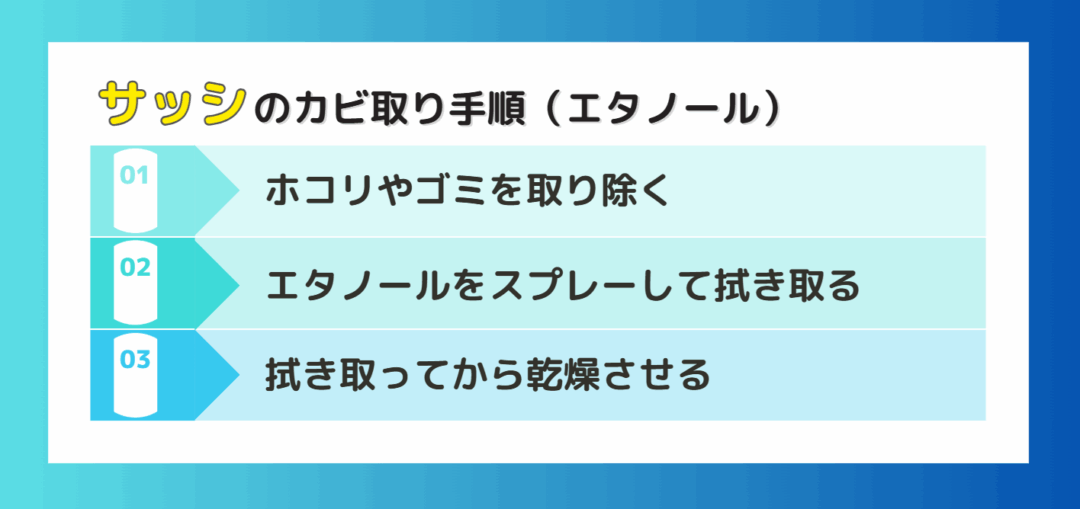

カビ取り手順

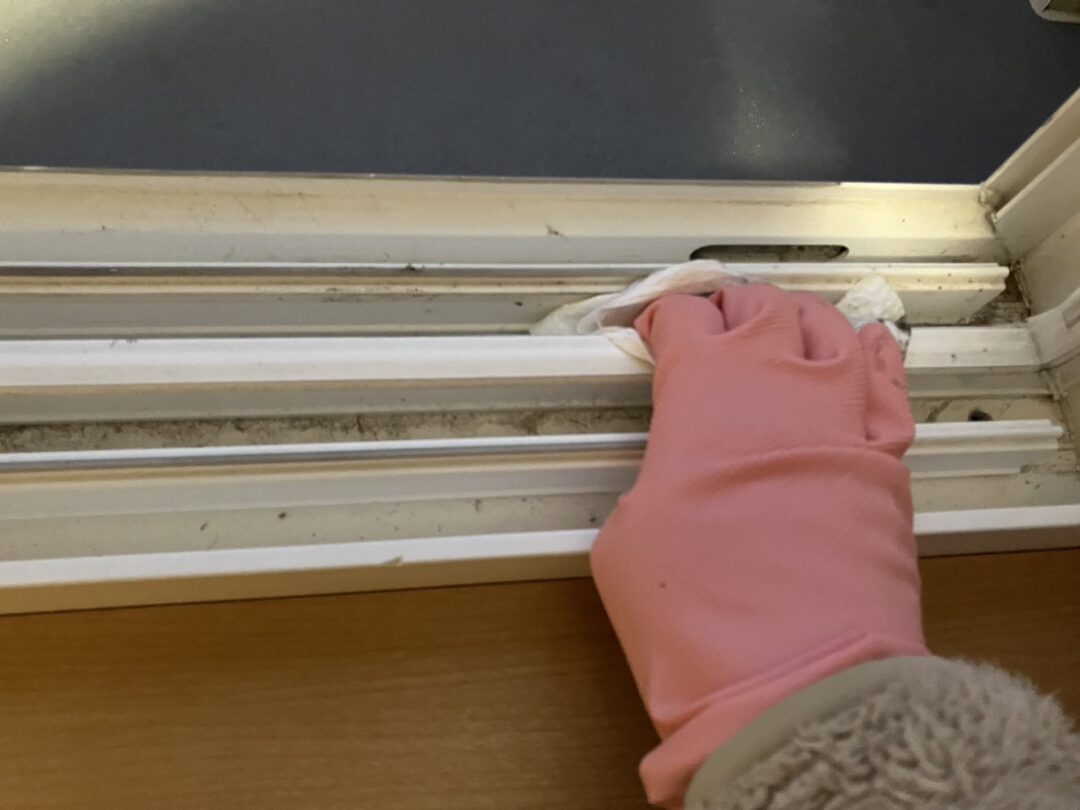

①ホコリやゴミを取り除く

カビ取り前にサッシのホコリや砂をキッチンペーパーで拭き取ります。

細かい部分の汚れが落ちない時は歯ブラシやつまようじなどを使用するのもおススメです。

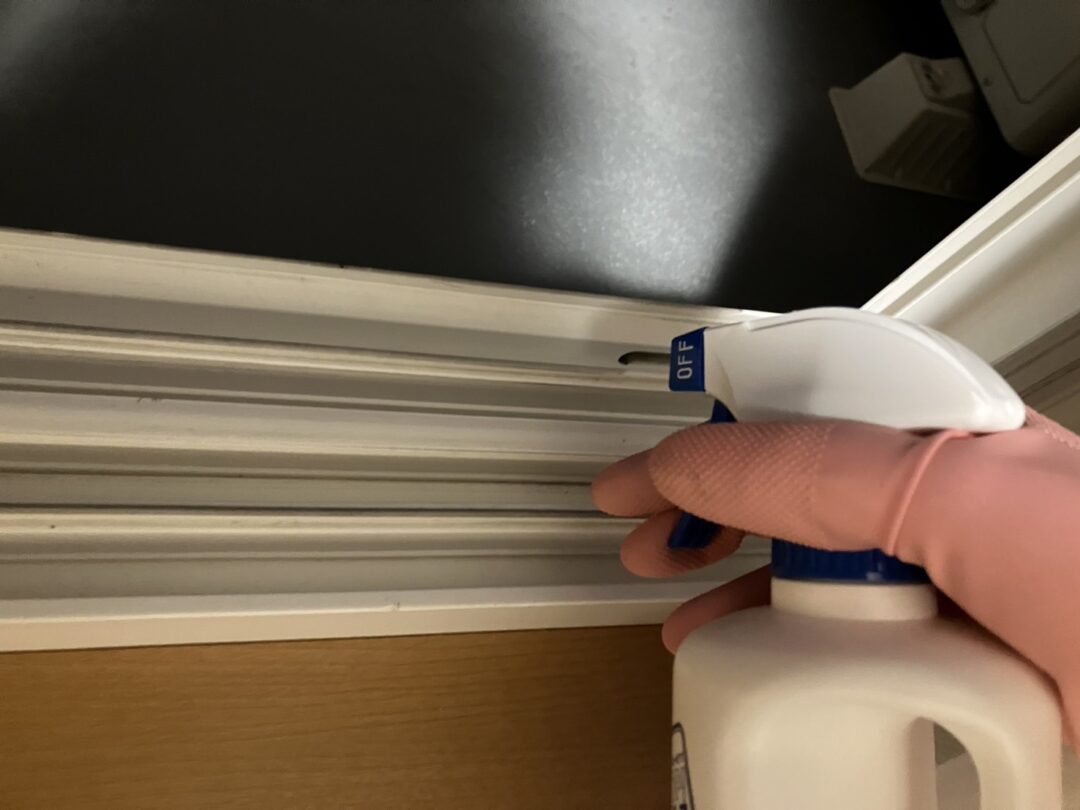

②エタノールをスプレーして拭き取る

消毒用エタノールをサッシのカビ部分に直接スプレーします。

その後、キッチンペーパーで拭き取りましょう。

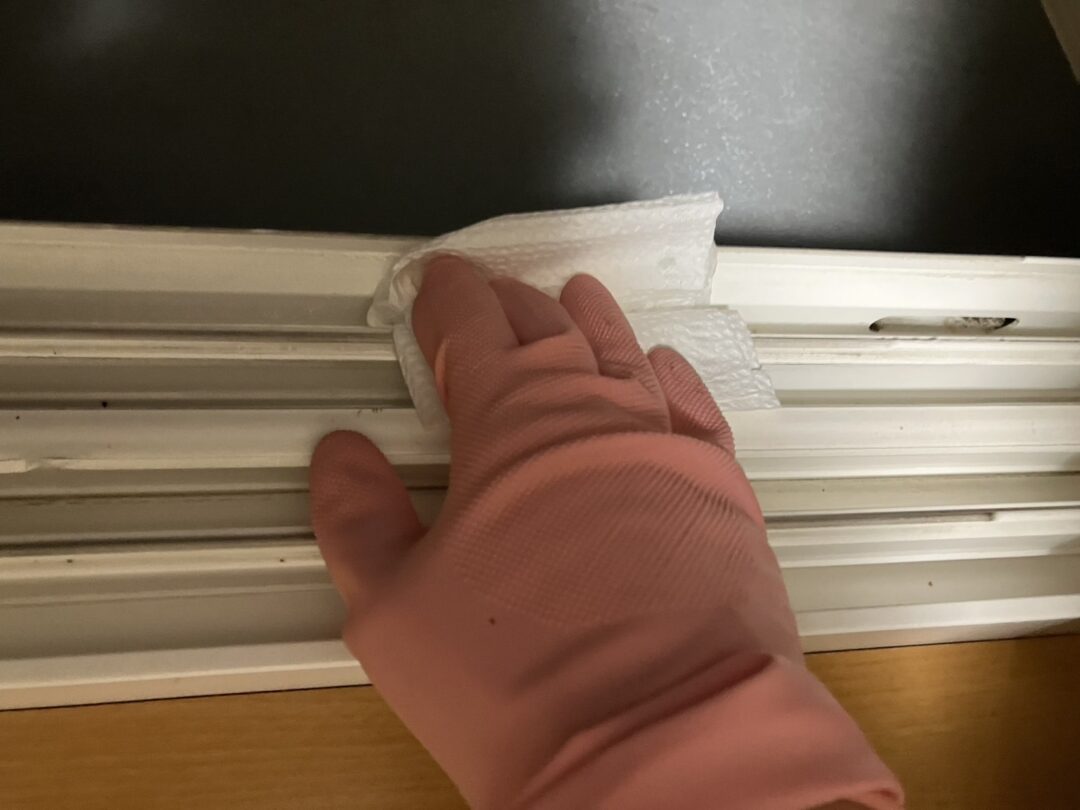

③拭き取ってから乾燥させる

最後に乾いたキッチンペーパーでしっかりと拭いて完了です。

2-3. 塩素系カビ取り剤でパッキンの黒カビを除去

しつこい黒カビには、次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系カビ取り剤が効果的です。

初期のカビならカビ取り剤を吹きかけるだけで落とせますが、奥まで根を張ったカビには「ラップパック」が有効です。

カビ取り剤を吹きかけた上にキッチンペーパーやラップを重ねて密着させることで、成分を浸透させ、根までしっかり除去できます。

用意するもの

- 市販の塩素系カビ取り剤

- ラップまたはキッチンペーパー

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖の服

花王 カビハイター

出典:Amazon

注意事項

- 必ず換気をしながら作業してください。

- 塩素系のカビ取り剤は刺激が強いため、ゴム手袋・マスク・ゴーグル・長袖でしっかり体を保護しましょう。

- 有毒ガス発生の危険があるため、酸性洗剤との併用は絶対に避けてください。

- 使用後はカビ取り剤の成分が残らないよう、水拭きを丁寧に行ってください。

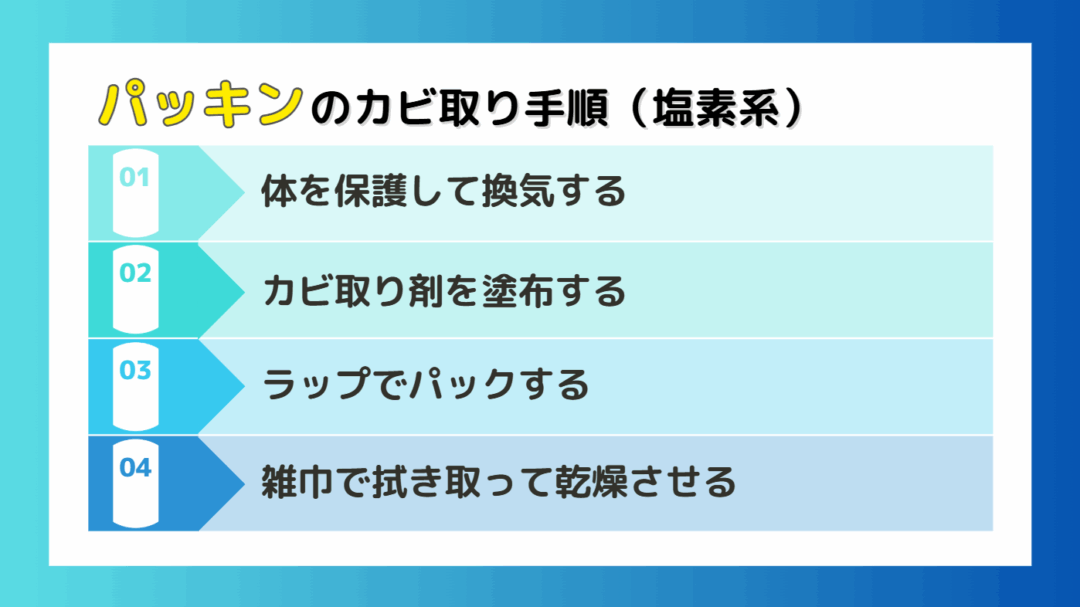

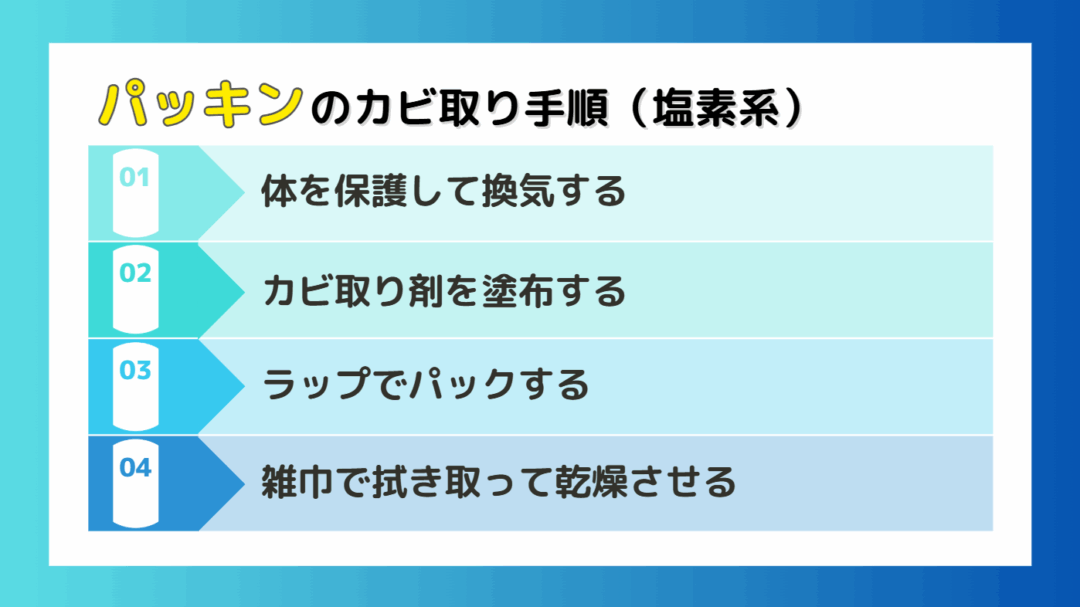

カビ取り手順

①体を保護して換気する

ゴム手袋・マスク・ゴーグル・長袖を着用し、窓を開けたり換気扇を使ったりして、しっかり換気します。

②カビ取り剤を塗布する

事前にパッキンに付着したホコリや汚れを雑巾で拭いたあと、黒カビが気になる箇所にカビ取り剤を吹きかけます。

窓の外のコンクリート部分も黒ずんでいる場合、黒カビが発生している可能性があるので、ここにもカビ取り剤を吹きかけておきましょう。

③ラップでパックする

窓枠のパッキン部分に、ラップやキッチンペーパーを貼り付けてパックします。

そのまま15分程放置してください。

④雑巾で拭き取って乾燥させる

パックを剥がし、固く絞った雑巾で拭き取ります。

カビ取り剤の成分が残らないように何度も水拭きしてください。

外の窓枠の場合は、流水で洗い流した後にキッチンペーパーなどで水気をよく拭き取ると良いでしょう。

そしてしっかりと乾燥させて終了です。

2-4. ジェルタイプのカビ取り剤でパッキンの根深いカビを除去

塩素系スプレーでも落ちない根深いカビには、ジェルタイプカビ取り剤がおすすめです。

ジェルタイプは液だれしにくく、しっかり密着して成分が奥まで浸透するため、カビの根まで除去しやすくなります。

使い方は基本的に塩素系スプレーと同じで、気になる部分に直接塗布し、可能であればラップなどでパックするとより効果的です。

使用後は水拭きでカビ取り剤をしっかり拭き取り、十分に乾燥させてください。

■関連記事■【プロ厳選】カビ取りジェルTOP7!選び方・使い方まで徹底解説

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

2-5. プロ仕様のカビ取りキットで安全に徹底除去

強力なカビの除去効果があって、安全なカビ取り剤を使用したい場合は、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」を検討してみてください。

カビ取りマイスターは、実際に業者が使用している液剤を家庭でも簡単に使えるように改良したものなので、自宅でプロレベルのカビ取りが可能です。

この製品は強力なカビ除去効果がありながら、危険な成分を含んでいないため、安全に使用できます。

また、ジェルタイプのカビ取り剤もセットに含まれているため、ゴムパッキンの根深いカビにも効果的です。

さらに、このキットには防カビ剤も含まれています。

カビを除去した後に防カビ剤を使用することで、再発を防ぐことができます。

もちろん、この製品は、窓だけでなく、床や壁、水回りなどのカビ取りにも使用できます。

そのため、カビ取りマイスターキット1つで家中の様々な場所のカビを除去することが可能です。

3. 窓まわりから広がるカビの二次被害と対処法

窓まわりに発生したカビを放置すると、気づかないうちにカーテンや壁、床など周囲の素材にも広がっていることがあります。

一度広がったカビは落としにくくなるうえ、アレルギーや住環境への悪影響も懸念されるため、早めの対応が大切です。

ここでは、窓から広がりやすい場所のカビの対処法をご紹介します。

3-1. カビが移ったカーテンの対処法とクリーニング活用

カーテンは窓際に接しており、湿気や結露の影響を直接受けやすい素材です。

とくに通気性の悪い部屋では、カーテンにカビが移ることも珍しくありません。

そのままにしておくと広範囲に拡大してしまうため、カビを見つけたらすぐに対処しましょう。

自力で対応する場合は、以下の記事で正しいカビ取り方法を解説しています。

■関連記事■カーテンのカビを放置すると危険!?正しいカビ取り方法と防カビ対策を解説

カビが酷い場合や、デリケートな素材で洗濯ができないカーテンだった場合は、無理に自力でカビ取りするのではなく、クリーニング業者に依頼しましょう。

そして布製品にカビが発生した時におススメなのは、カビ取り専門のクリーニング業者です。

例えば、ハーツクリーニングであれば、医療機器の滅菌にも使用されているエチレンオキサイドガスによるガス滅菌を行っているため、しぶといカビの菌でも根絶することが可能です。

さらに熟練のクリーニング技術で繊維に入り込んだカビの色素も取り除くことができます。

大事なカーテンにカビが発生して困っている場合は、是非カビ取り専門のクリーニングを利用してみましょう。

3-2. 壁・床・家具に広がったカビの正しい対処

窓まわりのカビは、気づかないうちに壁紙のすき間や床の縁、家具の裏側などにも広がっていることがあります。

こうした場所にカビが繁殖すると、見た目の劣化だけでなく室内全体の空気環境や健康にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

ただし、壁や床、木製家具などは水で洗い流すことができず、市販のカビ取り剤が使えない素材も多いため、素材に合った方法で安全に処置することが重要です。

自力で行う場合は、以下の記事を参考にしてみてください。

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

■関連記事■万年床で黒カビ発生!?自力でできるフローリングのカビ取りと注意点を解説

■関連記事■意外な落とし穴!?見落としがちな家具の裏のカビ対策法を徹底解説!

また、安全性の高い専用カビ取り剤を使いたい場合は、2-5. プロ仕様のカビ取りキットで安全に徹底除去でも紹介したカビ取りマイスターキットを使用するものおすすめです。

しかし、カビが広範囲に広がり自力での除去が難しい場合は、専門業者に依頼するのが確実です。

カビ取り業者のカビ取りマイスターは、5000件以上のカビ取り実績を持つ経験豊富な業者で、専門技術を駆使して壁や床、天井などのカビを徹底的に除去してくれます。

カビがひどい場合や、何度掃除しても再発を繰り返してしまう場合には、無理に自力で対応せず、専門のカビ取り業者に相談することをおすすめします。

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

4. 結露を防いでカビを抑える!おすすめの結露対策アイテム

これまでにご紹介したように、結露はカビ発生の大きな原因のひとつです。

そのため、カビを予防するには、まず結露対策を徹底することが非常に重要です。

結露を防ぐ基本は、室内の湿度を60%以下に保ち、こまめに換気を行って空気を循環させることです。

さらに、暖房の温度設定を調整して室内外の温度差を減らしたり、洗濯物の室内干しを控えたりといった生活習慣の見直しも効果的です。

そのうえで、結露による水滴の発生や広がりを防ぐアイテムを活用すれば、カビのリスクをより確実に抑えることができます。

ここでは、誰でも手軽に取り入れやすい、便利な結露対策グッズを3つご紹介します。

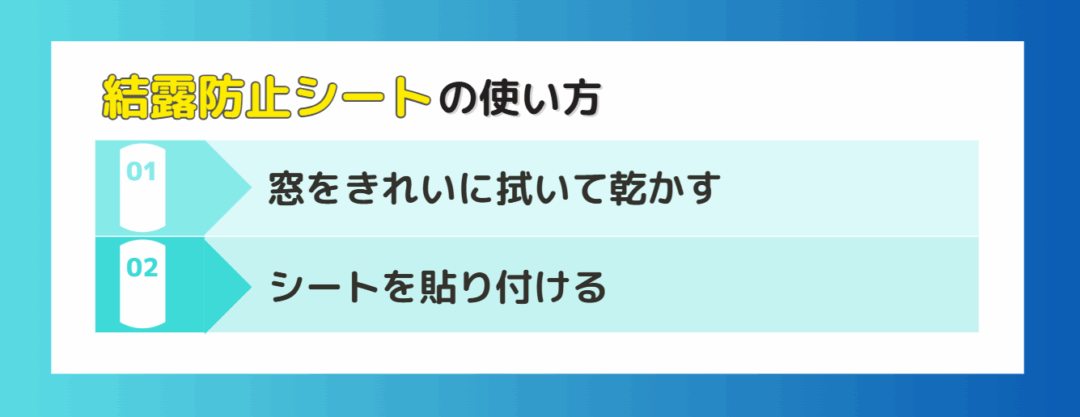

4-1. 結露防止シートで窓の断熱と結露予防

結露防止シートは、窓ガラスに貼ることで外気との温度差を緩和し、結露の発生を抑えるアイテムです。

ガラス面の表面温度を上げることで水滴がつきにくくなり、カビの原因となる湿気を防ぎます。

さらに冷気の侵入や暖房効率の低下も防げるため、冬の窓まわり対策として非常に効果的です。

長期間貼りっぱなしにしておくと、シートの裏側に湿気がこもり、カビが発生することがあるため、定期的に新しいものと交換するようにしましょう。

用意するもの

- 結露防止シート

- 雑巾

- ハサミ

- カッター

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

手順

① 窓をきれいに拭いて乾かす

雑巾で窓の汚れやホコリ、水分をしっかり拭き取り、完全に乾かします。

② シートを貼り付ける

空気が入らないように気を付けながら、窓全体にシートを貼ります。

隅まで丁寧に押さえて貼ると、見た目も美しく仕上がります。

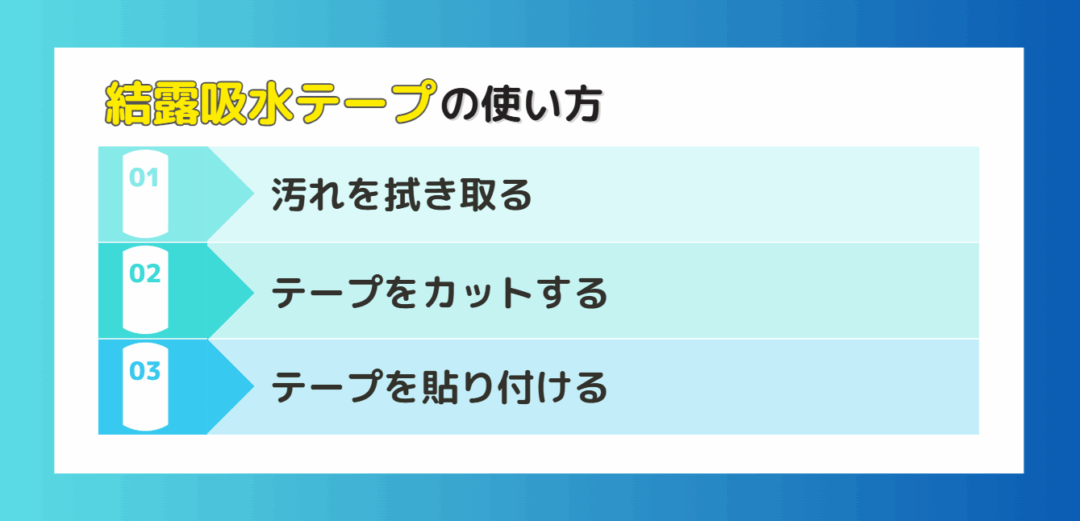

4-2. 吸水テープで窓枠の水滴をしっかりキャッチ

結露吸水テープは、パッキンや窓枠の下部など、結露が発生しやすい箇所に直接貼り付けて水分を吸着するアイテムです。

結露で濡れやすい部分に溜まった水滴からカビが発生するのを防ぎ、掃除の手間も軽減できます。

結露防止シートと異なり、窓全体ではなくポイントで使えるのが特徴です。

吸水力が落ちてきたら、定期的に新しいテープへ貼り替えることで、より効果的にカビの予防ができます。

用意するもの

- 結露吸収テープ

- 雑巾

- メジャー

- ハサミ

ニトムズ 強力結露吸水テープ

出典:Amazon

手順

① 汚れを拭き取る

窓枠やパッキン部分の汚れを雑巾でしっかり拭き取り、乾燥させます。

水気やホコリが残っていると粘着力が弱まります。

② テープをカットする

メジャーで貼りたい箇所の長さを測り、テープをカットします。

③ テープを貼り付ける

しっかり押さえながら、パッキンや窓枠の結露が出やすい箇所に沿って貼り付けます。

4-3. 結露防止スプレーで手軽に水滴を抑える

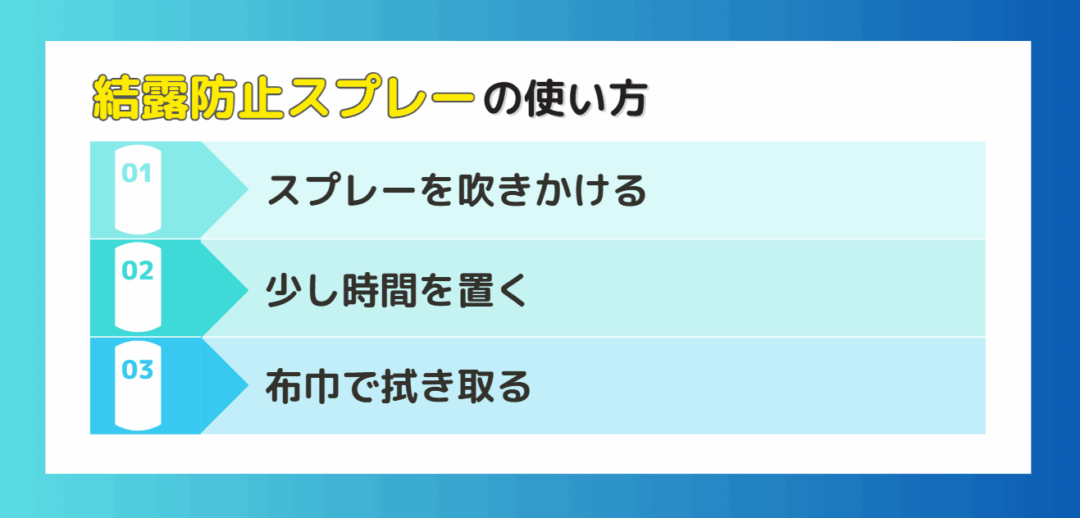

結露防止スプレーは、窓ガラスに吹きかけて拭き取るだけで、結露の発生を抑える手軽な対策アイテムです。

テープやシートのように貼る手間がないため、手軽に対策したい方や、こまめにお手入れできる方におすすめです。

定期的に使用する必要があるため、ややコストはかかりますが、結露の悩みを大幅に軽減できます。

用意するもの

- 結露防止スプレー

- 布巾

スリーエス 結露防止剤

出典:Amazon

手順

① スプレーを吹きかける

窓ガラス全体に結露防止スプレーを均一に噴霧します。

② 少し時間を置く

液だれを防ぐため、必要以上にかけすぎないよう注意しましょう。

③ 布巾で拭き取る

スプレーがなじんだら、布巾で軽く拭き取り仕上げます。

5. 窓まわりを清潔に保つための掃除とメンテナンス

結露や湿気への対策とあわせて、窓まわりを清潔に保つための定期的な掃除も、カビ予防には欠かせません。

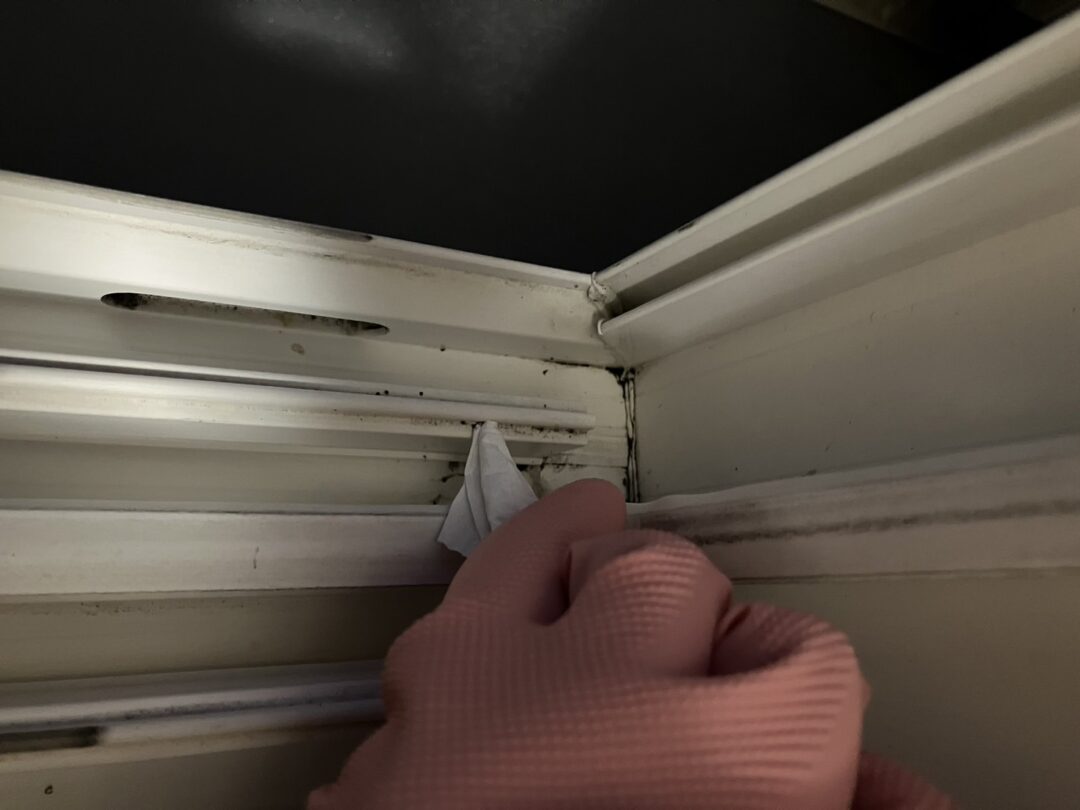

とくにサッシはホコリや汚れが溜まりやすく、湿気と合わさることでカビの温床になりやすい場所です。

カビの発生を防ぐためには、月に1~2回を目安にサッシまわりを掃除し、こまめなメンテナンスを習慣づけましょう。

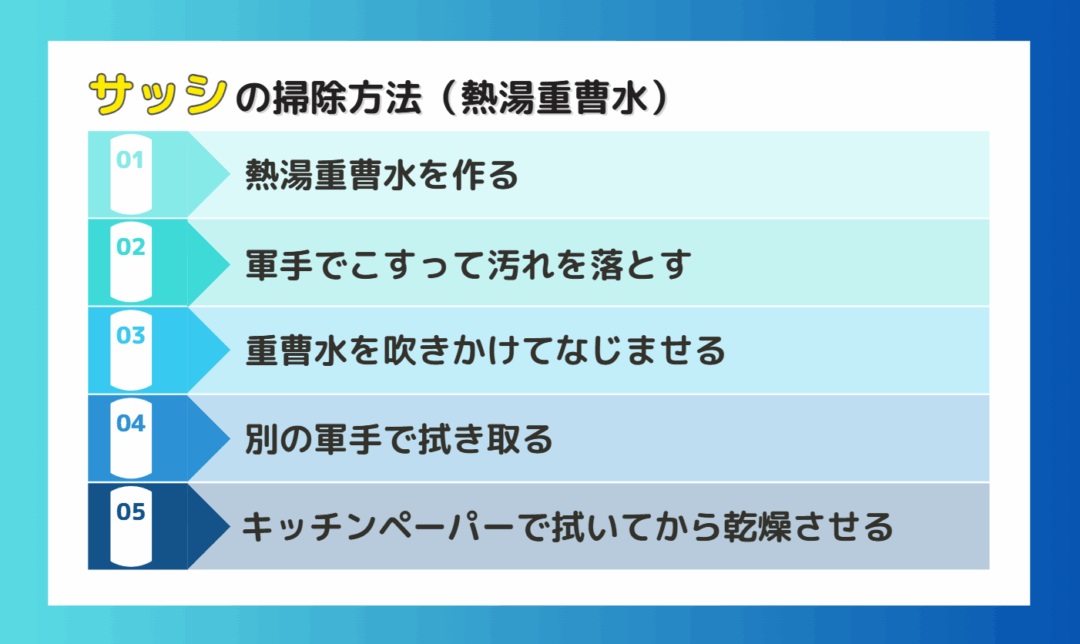

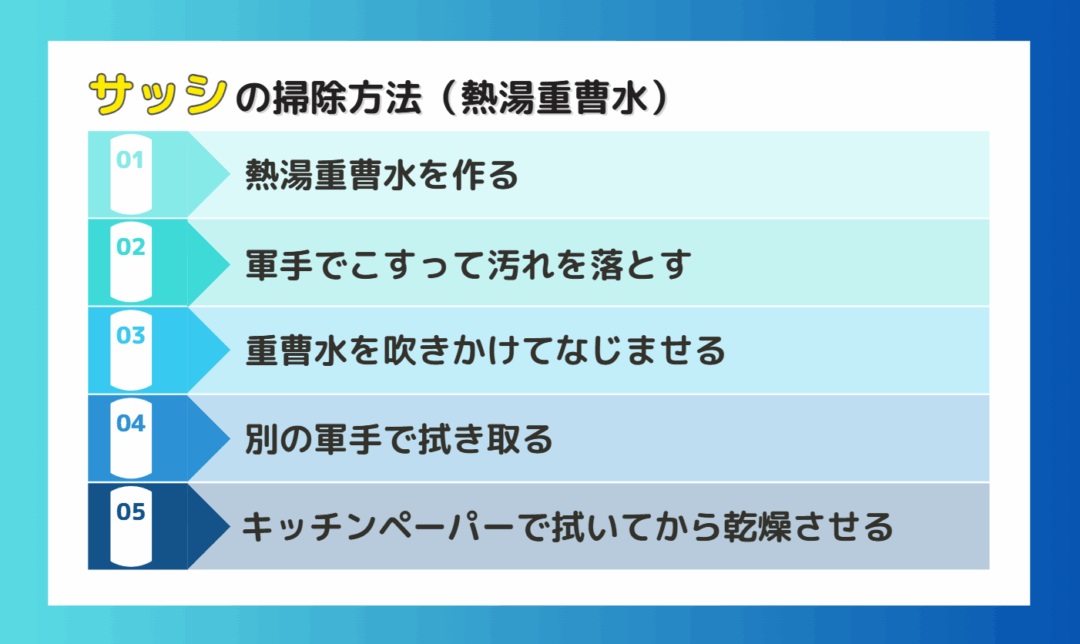

5-1. 熱湯重曹水でサッシの汚れを洗浄

サッシ掃除におすすめなのが、熱湯重曹水と軍手を使った方法です。

重曹は天然成分で安心して使えるうえ、汚れ落としにも優れた効果を発揮します。

とくに80℃以上のお湯で重曹を溶かすと、炭酸ナトリウムに変化し、アルカリ性が強くなって洗浄力がアップします。

さらに、軍手を使えば細かい溝にもフィットしやすく、指の感覚で隅々までしっかり掃除できます。

今回はその方法を詳しく解説します。

用意するもの

- 重曹

- 80℃以上のお湯

- 耐熱容器

- スプレーボトル

- ゴム手袋

- 軍手(2組)

- キッチンペーパー

手順

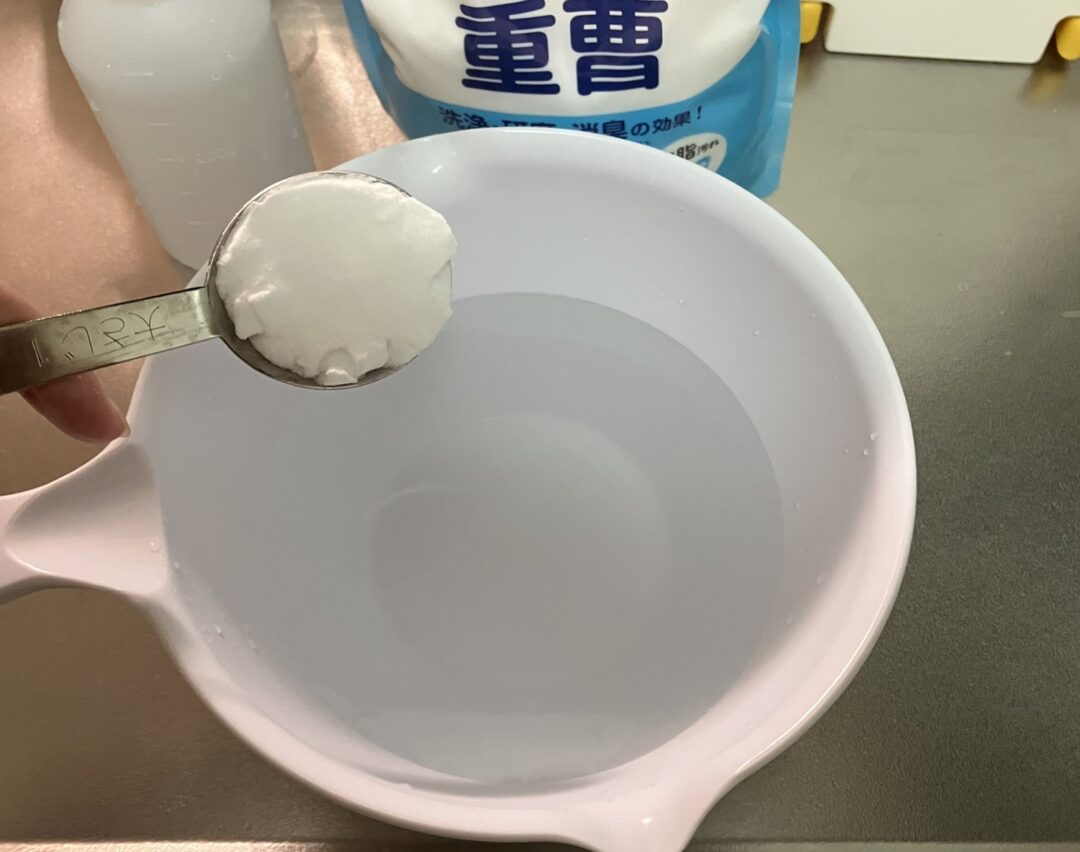

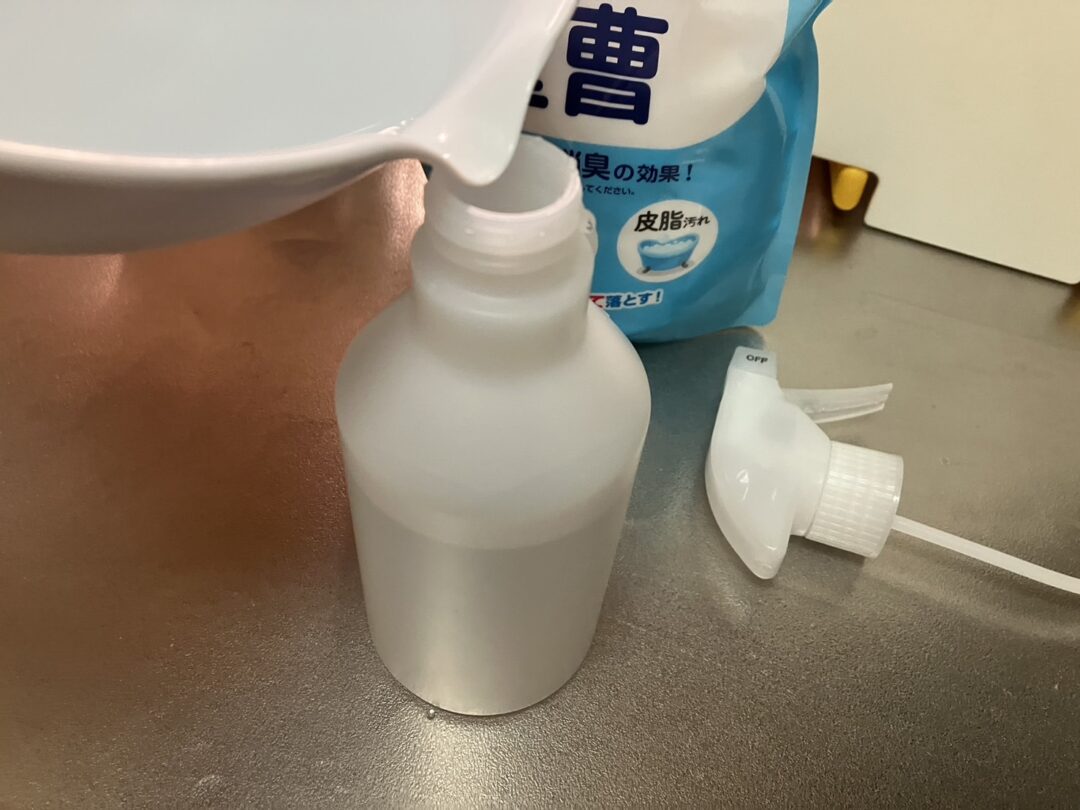

① 熱湯重曹水を作る

耐熱容器にお湯500mlと重曹大さじ1を入れてよく混ぜ、冷めたらスプレーボトルに移します。

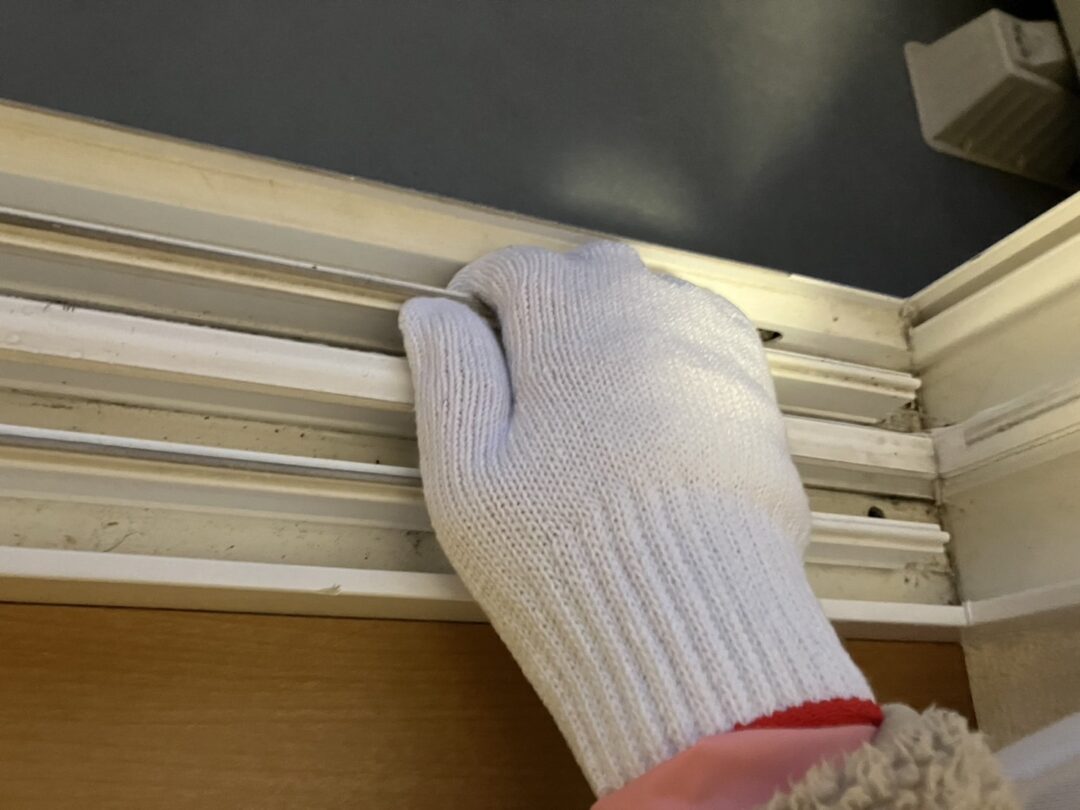

② 軍手でこすって汚れを落とす

ゴム手袋の上から軍手をはめ、サッシの溝をこすって土汚れを落とします。

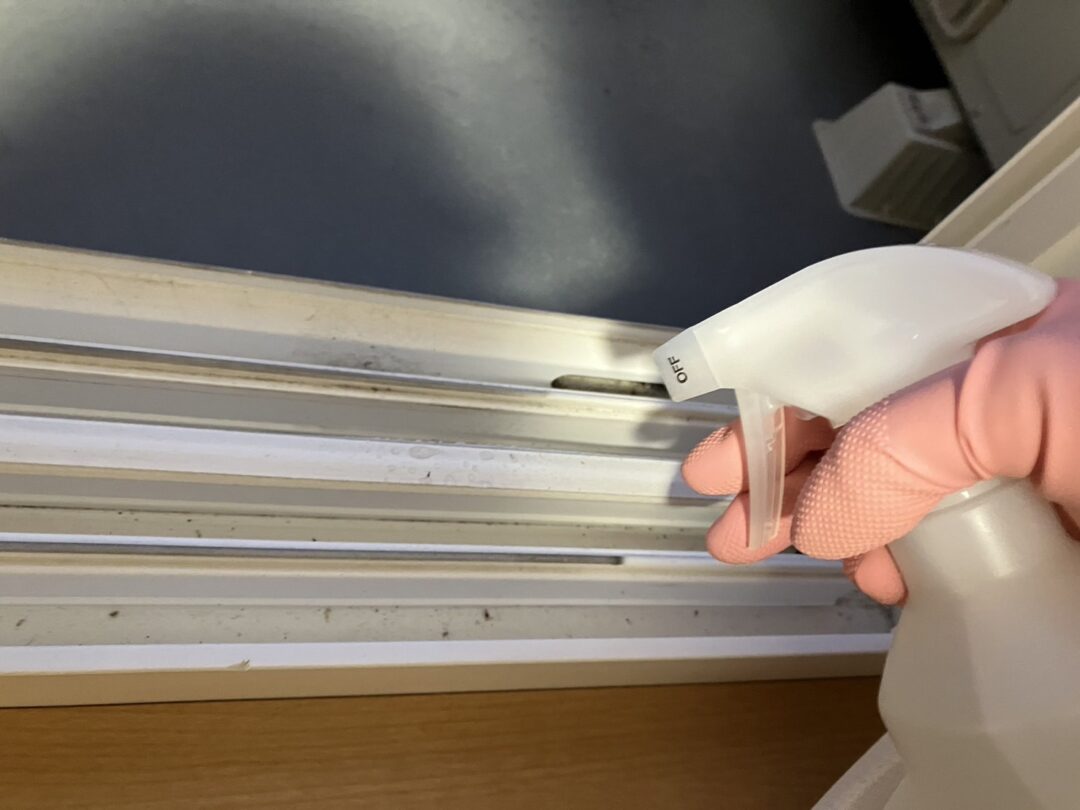

③ 重曹水を吹きかけてなじませる

スプレーでサッシ全体に吹きかけ、汚れが浮いてくるのを待ちます。

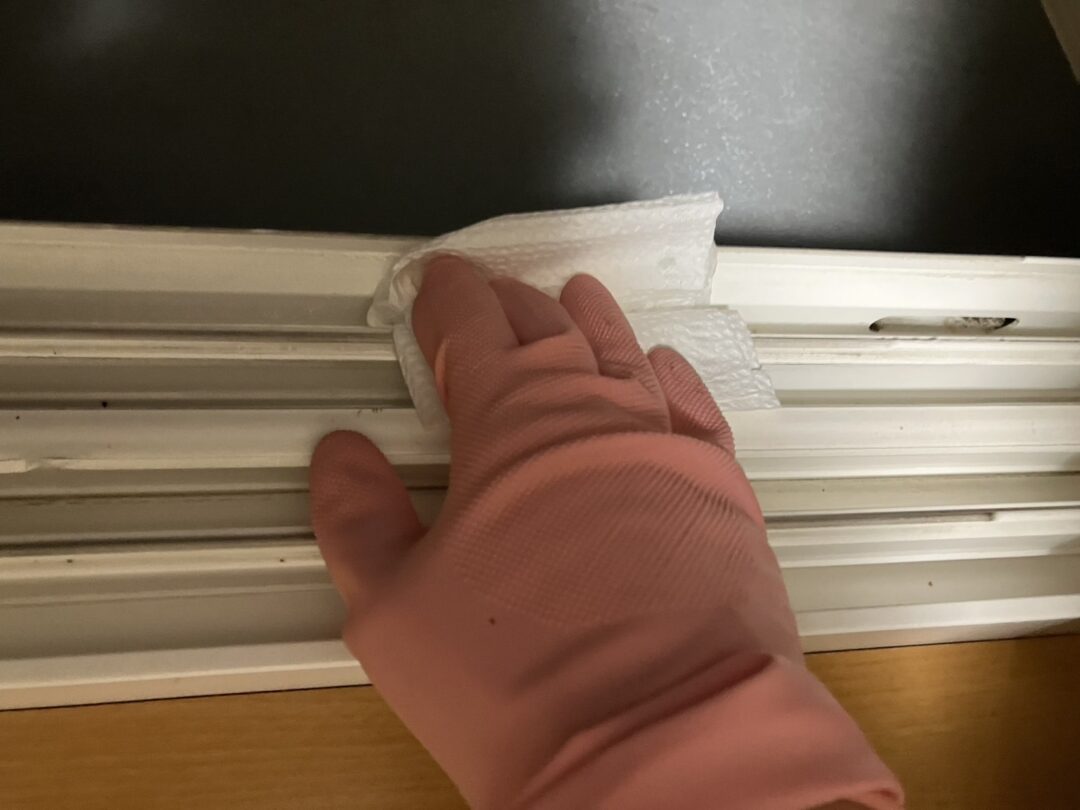

④ 別の軍手で拭き取る

新しい軍手で浮いた汚れをしっかり拭き取ります。

⑤ キッチンペーパーで拭いてから乾燥させる

水分を残さないよう、最後にしっかり乾燥させて完了です。

5-2. サッシ掃除に役立つおすすめアイテム3選

サッシの掃除を効率よく行うためには、熱湯重曹水にプラスして便利なアイテムを活用するのがおすすめです。

ここでは、身近な道具を使った簡単な方法をご紹介します。

スポンジ

軍手の代わりにスポンジを使う方法もあります。

まず、スポンジをサッシに押し当てて溝の幅に印を付けます。

その印に沿ってカッターで切れ目を入れることで、サッシの隙間にぴったりフィットする専用スポンジが完成します。

このスポンジに水を含ませて溝に当て、スライドさせるだけで簡単に汚れを取り除くことができます。

カード

不要になったプラスチックカードもサッシの掃除で活躍します。

カードを斜めにカットし、布やキッチンペーパーで包んで使うと、サッシの細かな部分の汚れを効果的に取ることができます。

刷毛

刷毛は、細かいサッシの隙間や掃除しにくい部分に最適です。

刷毛でホコリや汚れを払い出せば、サッシ全体を細部まできれいにすることができます。

5-3. カーテンレールも忘れずに掃除を

意外と見落としがちなのが、カーテンレールのホコリです。

このホコリが風で舞って窓枠やサッシに落ちると、湿気と合わさってカビの原因になることがあります。

掃除のポイントは以下の通りです。

- ハンディモップで全体のホコリを落とす

- 濡らした雑巾でレールを丁寧に拭く

- 割り箸に濡れペーパーを巻きつけて、レールの内側や隙間を掃除する

月1回程度の掃除でも十分効果があるため、サッシの掃除とセットで習慣化するのがおすすめです。

6. 窓のカビに関するよくある質問

カビ取りに関する疑問や不安は多くの方が感じているものです。

ここでは、窓やサッシに関してよく寄せられる質問と、その具体的な対処法をQ&A形式でまとめました。

6-1. ゴムパッキンの黒カビやシミが取れないときは?

ゴムパッキンに発生した黒カビは、根まで入り込むとスプレーを吹きかけるだけでは除去しきれません。

まずは粘度の高いジェルタイプの塩素系カビ取り剤を厚めに塗り、ラップで10〜30分パックしてから水拭き→乾拭きを行ってください。

色素が残る場合は、時間をおいてから再度同じ手順を繰り返してみてください。

それでも黒ずみが落ちない場合は、素材自体に色素が染み込んでいる可能性があるため、パッキンの交換や専門業者への相談を検討するのが確実です。

6-2. 水が流せない窓枠のカビは安全に取るには?

「消毒用エタノール」または「重曹ペースト」の使用がおすすめです。

- ホコリを乾拭きで除去 → エタノールをスプレーしてキッチンペーパーで拭き取る(殺菌+速乾)

- 初期カビには、重曹とぬるま湯を1:1で混ぜたペーストを塗り、10分ほど放置してから湿らせた雑巾で拭き取る

どちらも水洗いが不要で、周囲を濡らさずに安全に作業できます。

6-3. 毎朝結露で窓が濡れる場合、どうすれば減らせる?

以下の3つの対策を組み合わせることが効果的です。

- 湿度を60%以下に保つ(除湿機や換気を活用)

- 室内外の温度差を小さくする(暖房設定を下げる、断熱シートを使う)

- 吸水テープや結露取りワイパーで水滴をすぐに拭き取る

これらを日々の習慣にすることで、結露の発生を最小限に抑えることができ、カビの原因を根本から断つことにつながります。

6-4. 重曹とエタノールだけでカビは取れる?

軽度の表面カビであれば、十分に有効です。

- 重曹:アルカリ性の洗浄力と研磨作用で表面の汚れを落とす

- エタノール:殺菌効果と速乾性により再発を抑える

ただし、根深い黒カビには漂白力のある塩素系カビ取り剤やプロ仕様のキットを併用するのが効果的です。

重曹やエタノールは日常のメンテナンス用、しつこいカビにはカビ取り剤と、用途を使い分けることがポイントです。

6-5. カビを放置すると、健康への影響はある?

カビを放置すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

空気中に拡散した胞子が原因で、以下のような症状が報告されています。

- アレルギー性鼻炎や喘息の悪化

- 子どもや高齢者の呼吸器系への影響

- 慢性的な咳や喉の不調

特に免疫力が弱い方は注意が必要です。

健康を守るためにも早めに対処しましょう。

7. まとめ

今回は、窓まわりに発生するカビの原因から、効果的な除去方法、結露対策、掃除のコツ、再発防止までを幅広くご紹介しました。

ゴムパッキン、サッシは結露や汚れがたまりやすく、カビが発生しやすい場所です。

放置するとカーテンや壁に広がり、見た目だけでなく健康被害につながることもあります。

カビを防ぐには、結露予防と定期的な掃除が欠かせません。

湿度管理や換気に加え、結露防止シートや吸水テープなどの結露対策アイテムを活用してみてください。

また、月1〜2回のサッシ掃除を習慣化し、熱湯重曹水を使ったケアを取り入れてみましょう。

もしカビが発生してしまった場合は、状態に応じて重曹・エタノール・塩素系カビ取り剤などを使い、できるだけ早く対処することが大切です。

とくにゴムパッキンに根を張ったカビは落としにくいため、症状がひどい場合はパッキンを交換した方が確実です。

また、カーテンや壁・床にまでカビが広がっている場合でも、軽度であれば自力で対応できます。

ただし、洗濯できない素材のカーテンや、広範囲にわたるカビ汚染などは、自力での除去が難しいケースもあります。

そのような場合は、無理をせず、カビ取り業者やカビ対応に強いクリーニングサービスに相談するのが安心です。

カビは予防と早期対応が何よりも重要です。

ぜひ本記事の内容を参考に、清潔で健康的な住環境づくりにお役立てください。

コメント