カビが原因でリフォームをする場合、カビ対策を同時に行うことが欠かせません。

なぜなら下地にカビが残っていると、リフォームしてもすぐに再発してしまう恐れがあるからです。

特にお風呂やキッチン、北側の部屋は湿気がこもりやすく、カビに悩む家庭も多い場所です。

被害が深刻になれば「いっそリフォームしよう」と考えることもあるでしょう。

しかし、壁紙やフローリングを新しくしても、内側のカビを放置したままでは「工事をしたのに、また出てきた…」という失敗につながってしまいます。

だからこそ、正しい知識を身につけ、カビ対策をリフォームとセットで考えることが大切です。

この記事では、リフォームやリノベーションの前に知っておきたいカビ対策をわかりやすく解説します。

安心で快適な住まいを長持ちさせるために、ぜひ参考にしてください。

| この記事でわかること |

| ・リフォームとカビ対策を同時に行うべき理由 ・リフォーム前に確認すべきカビのチェックポイント ・リフォーム後に再発してしまう失敗例 ・カビを残さないための正しい対処法と業者選びのポイント ・リフォーム後にカビを防ぐための対策 |

目次

1. リフォームとカビ対策はなぜ一緒に考えるべき?

リフォームは見た目を美しくするだけでなく、家の寿命や住み心地を大きく左右する工事です。

しかし、下地のカビを放置したまま進めると、工事後すぐに再発してしまい、せっかくのリフォームが台無しになることもあります。

まずは、工事前に理解しておきたい基本的なリスクについて解説します。

1-1. 表面だけきれいにしてもカビは残る

壁紙やフローリングを新しくすると、見た目は一気に清潔に変わります。

しかし、カビは表面だけでなく石膏ボードや木材などの内部にまで菌糸を伸ばしていることもあるため、上から張り替えても内部に残ってしまうケースがあります。

とくに湿気が多い環境では、短期間で再び胞子を形成し、黒ずみやカビ臭として表面に現れてしまいます。

つまり「表面処理=解決」ではなく、根本的な対策にはならないのです。

1-2. カビを残すと費用や手間が増える理由

下地のカビを放置したままリフォームすると、数か月〜数年のうちに再発し、「せっかく工事をしたのにまたやり直し」という結果を招きます。

一度仕上げた壁紙やフローリングを再度はがして修繕することになれば、余計な工期や追加費用がかかり、当初の予算を大きく超えてしまうこともあります。

場合によっては、放置した期間にカビがさらに広がり、当初よりも大掛かりな解体や資材交換が必要になるケースも少なくありません。

だからこそ、最初からリフォームとカビ対策をセットで計画することが大切です。

リフォーム前に「カビリスク診断」で再発要因も整理しておく

表面をきれいにしても、結露しやすさ・換気のクセ・湿気の逃げにくさが残っていると、同じ場所でまたカビが出ることがあります。

リフォームをやり直すリスクを減らすためにも、「カビリスク診断」で住まい全体の傾向を押さえておくと安心です。

2. リフォームでよくあるカビ再発の失敗例

先ほどお伝えした通り、下地のカビを放置したままのリフォームには再発のリスクがあります。

実際、工事後まもなくカビが再発し、「せっかくのリフォームが無駄になった」という事例も多く見られます。

ここでは、現場で繰り返し起きている5つの失敗例を紹介します。

2-1. 壁紙を張り替えたのに数か月で再発

壁紙の張り替えは人気のリフォームですが、「数か月で黒ずみが戻った」「張り替えたのにカビ臭が残っている」といった失敗は少なくありません。

原因は、壁紙をはがした際に下地のカビをしっかり除去していないことです。

石膏ボードや接着剤部分にカビが残っていれば、表面をきれいにしても時間が経つと再び浮き出てきます。

リフォーム業者の中にはカビの知識が乏しく、見える部分に除菌スプレーを吹きかけるだけで済ませてしまうこともありますが、それでは不十分です。

張り替え前に専門のカビ取り業者へ依頼し、下地までしっかり処理してから施工することが、再発防止につながります。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

2-2. フローリングの重ね張りで下地のカビが拡大

フローリングのリフォームでよく選ばれる「重ね張り(増し張り)」は、既存の床をはがさずに上から新しい床材を敷くため、工期が短く費用も抑えられるのがメリットです。

しかし、下の床にカビが残ったまま重ね張りをすると、見えない部分で繁殖が進み、やがて新しいフローリングまで黒ずんでしまう恐れがあります。

結果として、再度カビ取りや張り替えが必要になり、節約したつもりがかえって修繕費を増やすことになりかねません。

こうした失敗を避けるには、施工前に下地の状態を確認し、必要があれば既存の床をはがしてカビ処理を行うことが重要です。

■関連記事■【保存版】フローリングのカビ取り完全ガイド|原因・正しい除去方法・再発防止策まで徹底解説

2-3. 水回りリフォーム後に漏水でカビが発生

お風呂やキッチン、トイレなどの水回りは、設備を交換すると見た目や使い勝手が大きく改善されます。

しかし、古い配管や小さな漏水を放置したままでは、床下に湿気がこもり、短期間でカビが一気に広がってしまいます。

実際に「新品の設備に替えたのに、下階の押入れがカビだらけになった」という事例もあります。

特に築20年以上の住宅では鉄製の配管が残っていることが多く、サビや劣化が原因で水漏れが起きやすいのが注意点です。

こうした失敗を防ぐには、設備交換と同時に配管の点検や交換も行い、湿気の原因を根本から取り除くことが大切です。

■関連記事■漏水を放置するとカビ被害が深刻化!すぐにやるべき除去方法まとめ

2-4. スケルトンリノベーションでもカビを放置

「家をすべて解体するからカビは関係ない」と考える方もいますが、それは大きな誤解です。

カビは壁紙や石膏ボードを超えて、コンクリートや木材の表面にまで広がっていることがあります。

そのため、スケルトンリノベーションで一度すべてを解体しても、防カビ処理をせずに新しい内装を仕上げると、数年後にまた壁紙の裏からカビが浮き出てくることがあります。

大規模な工事ほどしっかり防カビ処理をしておくことが、再発を防ぐための大切なポイントです。

2-5. 中古住宅リフォームで見えないカビを見落とす

中古住宅を購入してリフォームしたものの、入居後に「カビ臭い」「壁や床にシミが浮き出てきた」といった失敗は少なくありません。

原因は、前の住人が放置していたカビが壁の中や床下に残っていたケースです。

特に築20年以上の住宅では、配管の劣化や北側の結露がきっかけで、目に見えない部分にカビが広がっていることもあります。

こうしたトラブルを避けるにも、購入前やリフォーム前に専門業者による調査を行い、必要に応じて除去や防カビ処理を計画しておきましょう。

3. リフォーム前に確認すべきカビのチェックポイント

リフォームでの失敗を避けるためには、工事前に「どこにカビが潜んでいるのか」を正確に把握しておくことが大切です。

特に壁の裏や床下、水回り、北側の部屋など、普段は気づきにくい場所に注意しましょう。

リフォーム前に確認しておきたい代表的なチェックポイントは以下の4つです。

3-1. 壁紙の裏側や石膏ボード

壁紙は一見きれいでも、その裏側の石膏ボードまでカビが進行していることがあります。

実際に壁紙をはがすと黒いシミが一面に広がっていた、というケースも珍しくありません。

石膏ボードが汚染されている場合は、新しい壁紙を貼る前に除去や交換が必要です。

専門業者に依頼すれば、除カビ処理を行ったうえで安全に施工できます。

3-2. フローリングや畳の下

窓際や日当たりの悪い場所では、床下に湿気がこもりやすく、気づかないうちにフローリングや畳の下でカビが繁殖していることがあります。

張り替え工事で初めて見つかるケースも多く、表面上は小さな黒ずみに見えても、下地まで広がっている場合があるため油断できません。

DIYでの対応は難しいため、張り替えの際は業者に床下まで点検してもらうのが安心です。

3-3. 水回り(お風呂・キッチン・トイレ)

お風呂やキッチン、トイレといった水回りは、カビが特に発生しやすい場所です。

排水管の劣化や小さな水漏れによって床下に湿気がたまり、そこから一気にカビが広がってしまうこともあります。

築年数が経った住宅では配管そのものが老朽化しているケースも多いため、設備を交換する際にはカビの有無もあわせて確認することが大切です。

3-4. 北側の部屋や日当たりの悪い場所

北側に位置する部屋や窓が小さな空間は日が当たりにくく、湿気がこもりやすいためカビの温床になりがちです。

特に物置として長期間使われていない場合は、壁や家具の裏にカビがびっしりということもあります。

リフォームの際には、防カビコーティングを施したり通気性を改善したりすることで、再発防止につながります。

4. リフォームで失敗しないための正しいカビ対処法

カビのチェックポイントを押さえたら、次に大切なのは「実際にどう対処するか」です。

「調査」「除去」「防カビ処理」「湿気対策」という4つのステップを意識すれば、リフォームの失敗を防ぎ、安心できる住まいを実現できます。

4-1. 事前にカビの有無を調査する

失敗を防ぐ第一歩は、カビが潜んでいないかを確認することです。

壁紙の裏、フローリングの下、押入れの奥、床下や水回りなど、普段見えない場所ほど注意が必要です。

軽度であれば臭いや小さなシミで気づけますが、石膏ボードや配管まわりは見た目に出ないまま進行していることもあります。

自分で判断するのは難しいため、リフォーム前に専門業者による調査を受け、カビの有無や範囲を正確に把握しておきましょう。

4-2. 下地のカビを徹底的に除去する

カビを見つけたら、表面を拭き取るだけでは不十分です。

石膏ボードや木材の内部に菌糸が入り込むため、そのままでは再発してしまいます。

特に石膏ボードや天井タイル、断熱材などの多孔質材に広がったカビは、プロによる徹底除去、あるいは撤去・交換が必要です。

調査から除去まで一貫して対応できる業者に依頼すれば、下地まで確実に処理できるため安心です。

4-3. 防カビ処理を組み合わせる

湿気が多い場所では、徹底的にカビを除去しても、条件が揃えば再発する恐れがあります。

その再発を防ぐ方法として効果的なのが防カビコーティングです。

除去した下地や床下にあらかじめ防カビ剤を塗布しておけば、リフォーム後も清潔な状態を長く保てます。

特に北側の部屋や水回り、収納の奥など、湿気がこもりやすい場所では欠かせない工程です。

4-4. 湿気・結露対策でさらに安心をプラス

カビ除去や防カビ処理だけでも対策は十分ですが、湿気や結露を抑える工夫を加えると、再発リスクをさらに下げられます。

たとえば、空気の流れを作るために室内窓を設置して風の通り道を確保したり、引き戸や建具を減らして空気が滞留しにくい間取りにするのも有効です。

また、断熱材を見直すことで外気との温度差を緩和し、さらに内窓を導入すればガラス面の結露を大幅に軽減できます。

これらはリフォーム時だからこそ取り入れやすい追加対策であり、カビ予防と住まいの快適性向上を同時に実現できます。

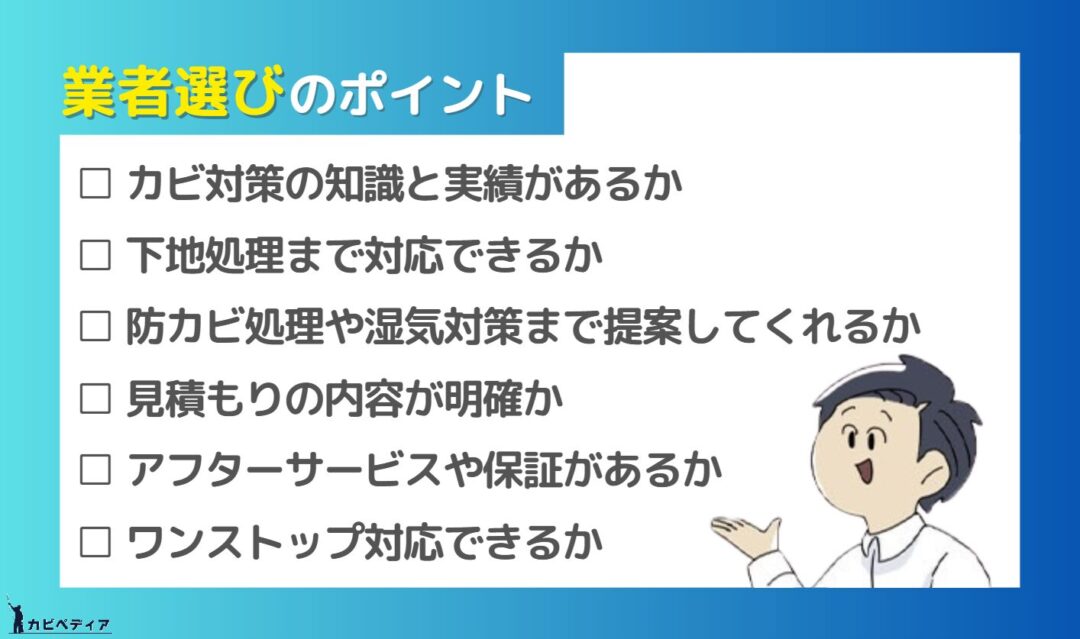

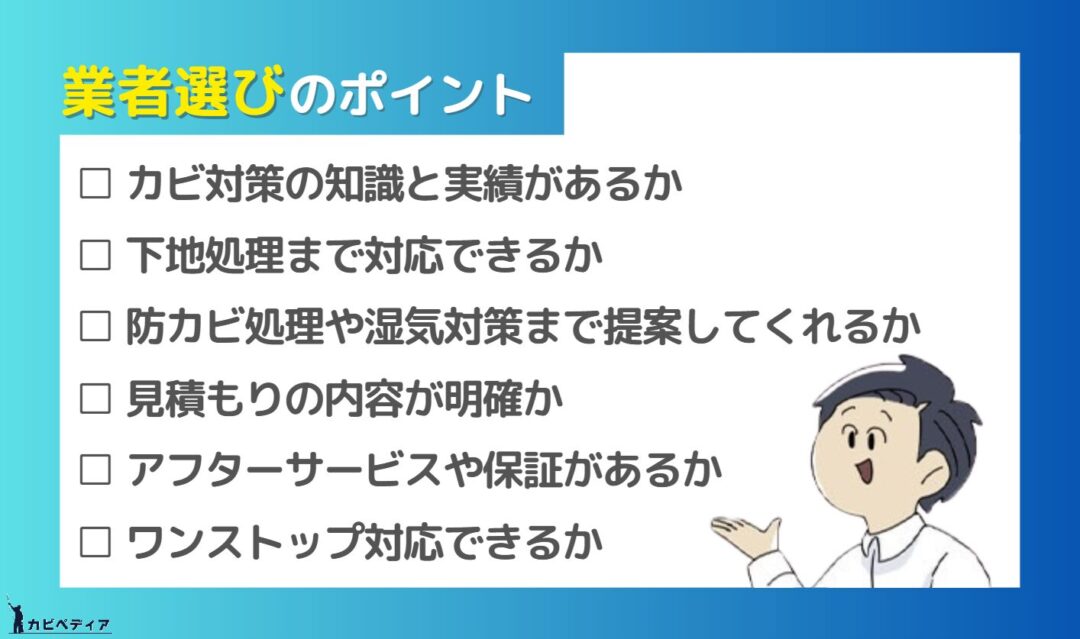

5. 失敗しないための業者選びのポイント

リフォームを成功させるためには、「どの業者に依頼するか」が大きな分かれ道になります。

特にカビ対策は専門的な知識と経験が求められるため、依頼先によって仕上がりや再発リスクに大きな差が出ます。

業者選びで失敗しないために、次のポイントをチェックしましょう。

5-1. カビ対策の知識と実績があるか

すべてのリフォーム業者がカビに詳しいわけではありません。

中には「壁紙を張り替えるだけ」「見える部分だけ除菌スプレーで拭くだけ」で済ませてしまう業者もいます。

こうした対応では、下地に残ったカビが再び広がり、数か月で元通りになる恐れがあります。

依頼を検討する際は、業者のカビ除去や防カビ施工の実績を確認しましょう。

5-2. 下地処理まで対応できるか

カビ対策リフォームで特に重要なのは「見えない部分の処理」です。

壁紙やフローリングをきれいに仕上げても、石膏ボードや床下のカビを除去していなければ意味がありません。

信頼できる業者は「この状態なら石膏ボードの交換が必要です」「床下まで防カビ処理を行いましょう」といった、根拠のある提案をしてくれます。

5-3. 防カビ処理や湿気対策まで提案してくれるか

単にカビを除去するだけでは再発のリスクは残ります。

防カビコーティングや通気改善など、再発防止策を積極的に提案してくれるかどうかも大切です。

さらに、除湿機の効果的な使い方や家具の配置の工夫といった生活習慣までアドバイスしてくれる業者であれば、工事後の安心感が格段に高まります。

5-4. 見積もりの内容が明確か

見積もりの段階で工事内容が不明確だと、着工後に追加費用を請求されるリスクがあります。

特にカビ除去や防カビ処理は「標準に含まれるのか」「オプション扱いなのか」が業者によって異なるため注意が必要です。

信頼できる業者は、工程ごとに費用を分けて明示し、基本工事と追加工事の境界をはっきり示してくれます。

契約前に必ず確認し、不明点はその場で質問することがトラブル防止につながります。

5-5. アフターサービスや保証があるか

リフォーム後しばらくしてからカビが再発するケースもあるため、アフターサービスや保証の有無は重要です。

「一定期間内にカビが再発した場合は無料で対応します」といった保証があれば、安心して工事を任せられます。

また、定期点検やメンテナンスを行ってくれる業者なら、施工後の住まいを長く見守ってもらえるため、さらに信頼度が高いといえるでしょう。

5-6. ワンストップ対応できるか

リフォーム業者とカビ取り業者を別々に依頼すると、日程調整や責任範囲が曖昧になりやすく、「どちらに相談すべきか分からない」といったトラブルにつながることもあります。

近年では、リフォームとカビ対策を一括で対応できる業者も増えています。

工程管理や費用面での不安を減らすためにも、ワンストップで依頼できるかどうかもチェックしておきましょう。

■関連記事■【2026年版】プロが厳選したおすすめカビ取り業者5選|費用相場・選び方も徹底解説

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

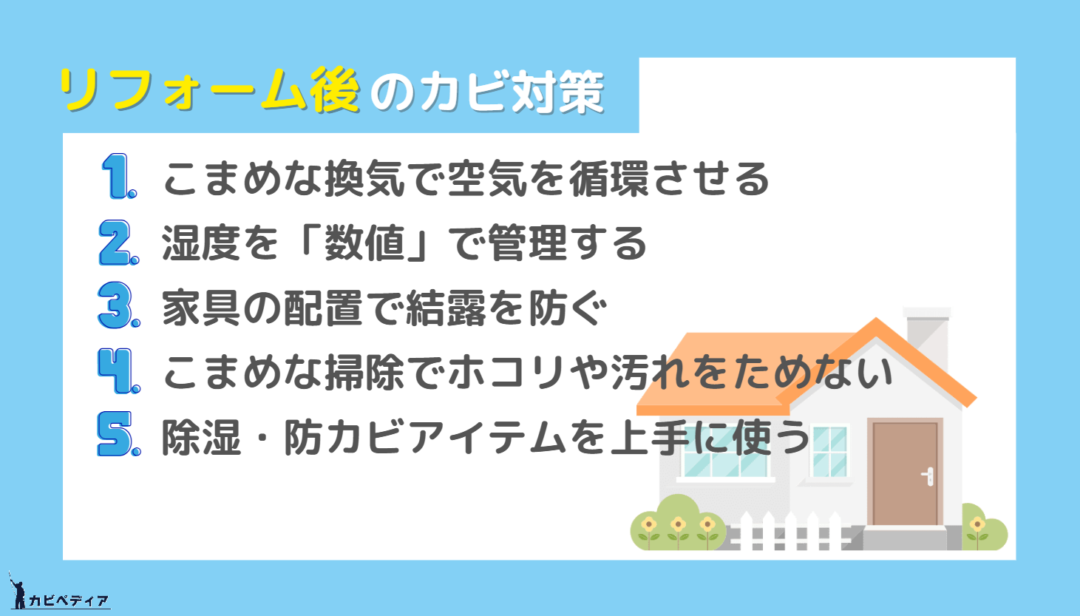

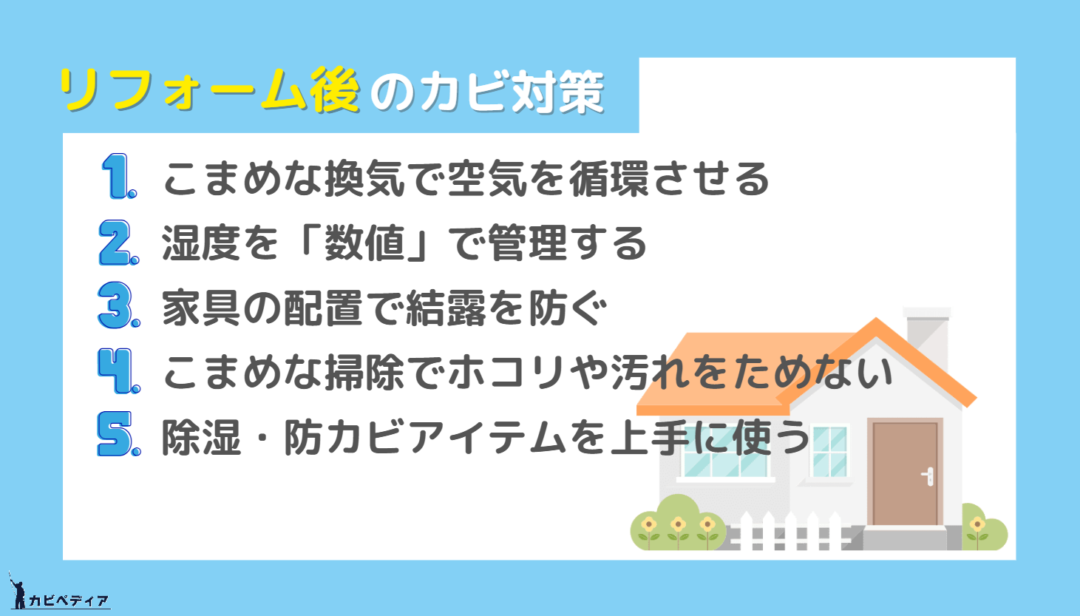

6. リフォーム後にできる防カビの暮らし方

カビ取りとリフォームで下地まできれいにしても、油断は禁物です。

カビは「湿気・汚れ・温度」といった生活環境に左右されるため、普段の暮らし方次第で再び発生する恐れがあります。

快適な住まいを長く維持するために、次のような予防策を普段の生活に取り入れてみましょう。

6-1. こまめな換気で空気を循環させる

カビは湿気がこもった環境で繁殖するため、窓を開けて風を通すことが最もシンプルで効果的です。

外気を取り入れにくい季節には、換気扇やサーキュレーターを併用して空気の流れを作るとよいでしょう。

特に北側の部屋やクローゼットなど閉め切りがちな空間は、意識的に換気を行うことが大切です。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-2. 湿度を「数値」で管理する

カビは高湿度を好むため、室内湿度を60%未満に保つことが再発防止の基本です。

リビングや寝室には湿度計を設置し、梅雨や夏は除湿機やエアコンを活用しましょう。

冬場は加湿のしすぎに注意が必要です。

さらに、結露が発生する場合は換気・除湿・断熱を組み合わせて対策することで、より効果的に防げます。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

6-3. 家具の配置で結露を防ぐ

家具を壁にぴったりつけてしまうと、背面に空気が流れず結露が発生しやすくなり、やがて家具の裏や壁紙の裏にカビが広がる原因になります。

特に北側の部屋や外壁に面した壁は要注意です。

タンスやソファ、ベッドは壁から数センチ離して配置し、空気の通り道を確保することで、結露やカビの発生を防ぎやすくなります。

6-4. こまめな掃除でホコリや汚れをためない

ホコリや皮脂汚れはカビの栄養源となり、放置すると繁殖を助けてしまいます。

床や棚の上、押入れの中、窓枠など、普段は見落としがちな場所ほど注意が必要です。

定期的に掃除機や雑巾がけを行い、「湿気」と「栄養源」を同時に減らすことで、カビの発生を効果的に防ぐことができます。

6-5. 除湿・防カビアイテムを上手に使う

押入れやクローゼットのように湿気がこもりやすい場所には、除湿剤や除湿シートを活用するのが効果的です。

使用したまま放置すると吸湿力が低下するため、定期的に乾燥させたり新しいものに交換することが大切です。

さらに、市販の防カビスプレーをあわせて使えば、リフォーム後のきれいな状態をより長く維持でき、季節の変わり目など湿度が上がりやすい時期にも安心です。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

7. リフォームに関するよくある質問

ここまでで、リフォームとカビ対策の大切さがイメージできたと思います。

最後に、よくある質問をまとめましたので、気になる点を確認してみてください。

Q1. リフォーム費用にカビ対策は含まれるの?

一般的なリフォーム費用には「壁紙の貼り替え」「フローリングの工事」といった表面的な作業しか含まれていません。

カビの除去や防カビ処理は別途費用がかかることが多いため、事前に見積もりで確認することが大切です。

Q2. カビ取りはリフォームの前と後、どちらでやるべき?

カビ対策は必ずリフォーム前に行うのが基本です。

工事を始めてからカビが見つかると、予定外の解体や追加費用が発生することもあります。

先にカビ取りをして下地をきれいにしておけば、その後のリフォーム工事も安心して進められます。

Q3. 防カビコーティングはどれくらい効果が続く?

環境やコーティング剤の種類によって異なりますが、一般的には1〜3年程度が目安です。

高耐久タイプの製品では3〜5年ほど持つ場合もありますが、湿気の多い場所では効果が早く落ちやすいため、定期的なメンテナンスを行うと安心です。

Q4. カビだらけの家はリフォームすれば完全にきれいになる?

リフォームだけでは完全に解決できないことがあります。

下地や配管にカビが残っていれば再発のリスクが高いため、リフォームと同時にカビの除去・防カビ処理を行うことが根本的な解決につながります。

8. まとめ

リフォームやリノベーションは、家をきれいに快適に生まれ変わらせる絶好の機会です。

しかし、下地にカビを残したまま工事を進めてしまうと再発し、せっかくのリフォームが無駄になる恐れがあります。

快適で清潔な住まいを長く維持するためには、工事前に正しいカビ対策を徹底することが欠かせません。

リフォームで失敗しないために気を付けたいことは以下の通りです。

- 事前にカビの有無を調査する

- 下地のカビを徹底的に除去する

- 防カビ処理を組み合わせる

さらに、リフォームのタイミングだからこそできる湿気・結露対策を取り入れることが重要です。

通気性の改善や断熱材の見直しなどを加えれば、再発防止だけでなく住環境そのものの快適性も向上します。

また、業者選びはリフォーム成功の大きな分かれ道になります。

次の点を確認して、信頼できる業者を選びましょう。

さらに、工事後の暮らし方次第でカビの再発リスクは大きく変わります。

毎日の生活習慣にも次のようなカビ予防策を取り入れてください。

正しい知識と対策を実践すれば、カビのない快適な住まいを長く維持できます。

リフォームをきっかけに環境を整え、安心して暮らせる住まいを手に入れましょう。

コメント