キッチンシンクは、使った後に水分を拭き取るなど、少しの習慣で黒カビの発生を大きく防げます。

また、素材に合った正しい方法でカビを落とすことが、傷や変色を防ぎながら安全に解決するポイントです。

しかし、シンクは常に湿気や汚れが残りやすく、油断するとすぐに黒カビが広がってしまいます。

見た目が不衛生になるだけでなく、食品への汚染や悪臭、さらには健康被害につながることもあるため、放置せず早めに対応することが大切です。

本記事では、ステンレス・人工大理石・人造大理石・ホーローといった素材別に適したカビ取りの手順や日常的に予防法を詳しく解説します。

毎日使うキッチンだからこそ、正しい方法でシンクを清潔に保ちましょう。

| この記事でわかること |

| ・黒カビが生える主な原因と発生条件 ・作業前の安全準備と下処理のやり方 ・素材別の正しい落とし方 ・再発を防ぐ日常の予防習慣 ・業者への相談基準と選ぶ際のポイント |

目次

1. 放置は厳禁!黒カビが招く5つのリスク

キッチンシンクに黒カビが発生しても、「少しくらいなら大丈夫」と放置してしまう人は少なくありません。

しかし、黒カビは放置するほど繁殖が進み、健康被害や食品汚染、設備の劣化を引き起こすおそれがあります。

ここでは、シンクに発生した黒カビがもたらす5つのリスクを詳しく解説します。

1-1. 健康への悪影響

黒カビの胞子は空気中に舞い、吸い込むことでアレルギー反応や喘息の悪化、呼吸器系のトラブルなどの健康被害を引き起こす恐れがあります。

特に小さな子どもや高齢者、ペットのいる家庭では注意が必要です。

1-2. 食品汚染のリスク

シンクまわりで繁殖したカビは、食器や調理器具を介して食品に移る可能性があります。

なかにはカビ毒(マイコトキシン)を含む種類もあり、摂取すると食中毒や体調不良を招くおそれがあります。

1-3. 見た目の悪化

黒カビが繁殖すると、キッチンシンクの清潔感が一気に失われます。

黒ずみや変色が目立つことで、不衛生な印象を与え、キッチン全体の雰囲気まで悪くしてしまいます。

1-4. 悪臭の発生

カビは不快な臭いを放ちます。

この臭いはキッチンに広がるだけでなく、衣類や他の家財道具にも臭いが付着することがあり、生活環境全体の快適さが低下します。

1-5. 材質の劣化

カビはシリコン目地や人工大理石の表面に深く根を張り、変色や劣化の原因になります。

最悪の場合、シリコンの打ち替えやリフォームが必要になり、高額な修繕費が発生することもあります。

キッチンの黒カビは「カビリスク診断」で状況を整理

黒カビは食品汚染や健康被害につながるため、キッチンでは特に放置できません。

住まい全体のカビリスクの目安は、以下のカビリスク診断で把握できます。

2. 作業前の安全準備と必要な道具

カビ取り剤は強い成分が含まれているため、扱いを誤ると健康を害したり、シンクの素材を傷めたりするおそれがあります。

そのため、作業前に安全対策と必要な道具を準備しておくことが大切です。

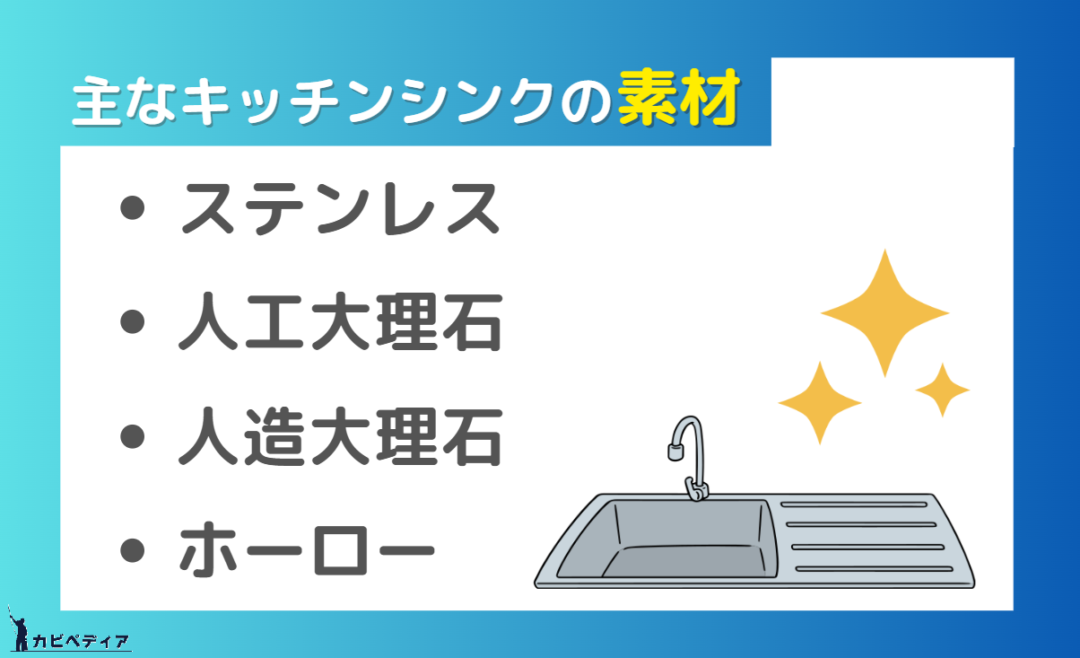

2-1. シンクの素材を確認する

カビを効果的に除去するためには、まず自宅のシンクの素材を確認しましょう。

素材によって使用できる洗剤やお手入れ方法が異なるため、事前に把握しておくことが大切です。

主なシンクの素材は次の4種類です。

ステンレス

最も一般的な素材で、耐熱性・耐衝撃性に優れ、錆びにくく衛生的です。

掃除もしやすい一方で、水垢や指紋が目立ちやすく、鋭利なもので傷がつく場合があります。

人工大理石

樹脂で作られた素材で、デザインが豊富でインテリア性に優れています。

耐熱性や耐衝撃性はありますが、経年劣化や高温による変色のリスクがあり、注意が必要です。

人造大理石

天然の大理石を粉砕し、樹脂やセメントで固めた素材です。

本物の質感を持ちながらデザイン性も高いですが、黄ばみや劣化が起きやすく、定期的なお手入れが欠かせません。

ホーロー

金属にガラス質を焼きつけた素材で、耐熱性が高く湿気や汚れに強いのが特徴です。

ただし、ガラス質が含まれているため傷や衝撃に弱く、表面が欠けると錆の原因になります。

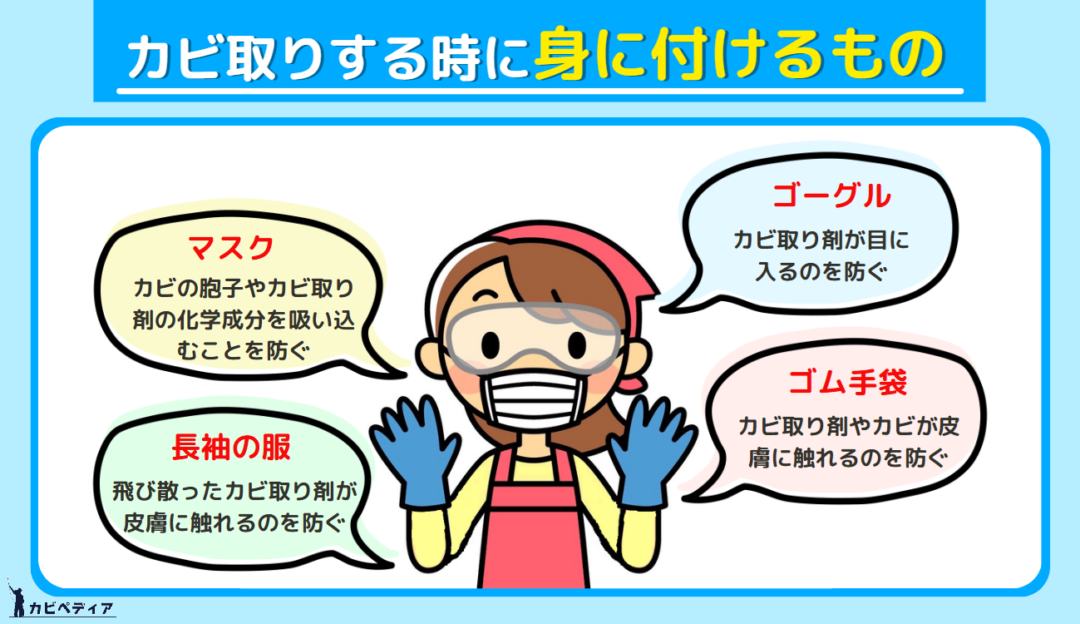

2-2. 安全に作業するための服装

カビ取り作業を行う際は、体を守るために以下のものを身につけましょう。

基本的にはマスクとゴム手袋が必須です。

塩素系漂白剤(カビ取り剤)を使用する場合は刺激が強いため、ゴーグルや長袖の服も着用すると安心です。

2-3. 作業中の安全ルール

安全に作業を進めるために、次のポイントを必ず守りましょう。

換気を徹底する

窓を開け、換気扇を回してから作業を始めましょう。

刺激の強いニオイやカビの胞子を吸い込まないためにも、十分な換気が欠かせません。

保護具を着用する

マスク・ゴーグル・ゴム手袋・長袖の服を着用し、体をしっかり保護しましょう。

カビの胞子や成分が皮膚や呼吸器に触れないようにしましょう。

洗剤を混ぜない

塩素系漂白剤は、酸性洗剤(クエン酸やお酢など)やアルコール(エタノール)と同時または直後に使用すると有毒ガスが発生する危険があります。

必ず十分に洗い流し、完全に乾かしてから別の洗剤を使うようにしましょう。

3. カビを落としやすくするための下準備

カビ取りの効果を高めるには、作業前にシンクの汚れを落としておくことが大切です。

油汚れや石けんカス、水垢が残っていると洗浄成分が十分に作用せず、黒カビが落ちにくくなります。

掃除には以下のものを使うのがおすすめです。

軽い汚れなら中性洗剤で十分落とせます。

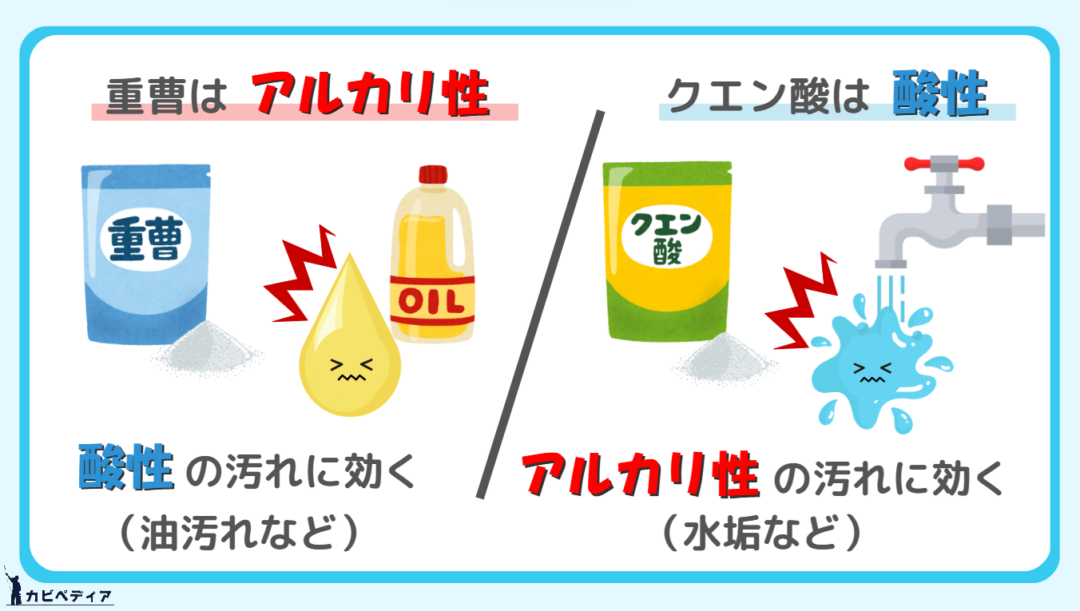

油汚れや水垢がひどい場合は、重曹とクエン酸を使うと効果的です。

重曹はアルカリ性で、酸性の油汚れや石けんカスを中和して分解します。

一方、クエン酸は酸性のため、アルカリ性の水垢を溶かして除去することができます。

クリームクレンザーはステンレスの細かい汚れやくすみにも有効ですが、素材によっては傷がつくため注意が必要です。

3-1. 重曹で油汚れと石けんカスを落とす

油汚れや石けんカスなどの酸性の汚れは、アルカリ性の重曹で中和して落としましょう。

用意するもの

- 重曹

- スポンジ

- タオル

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

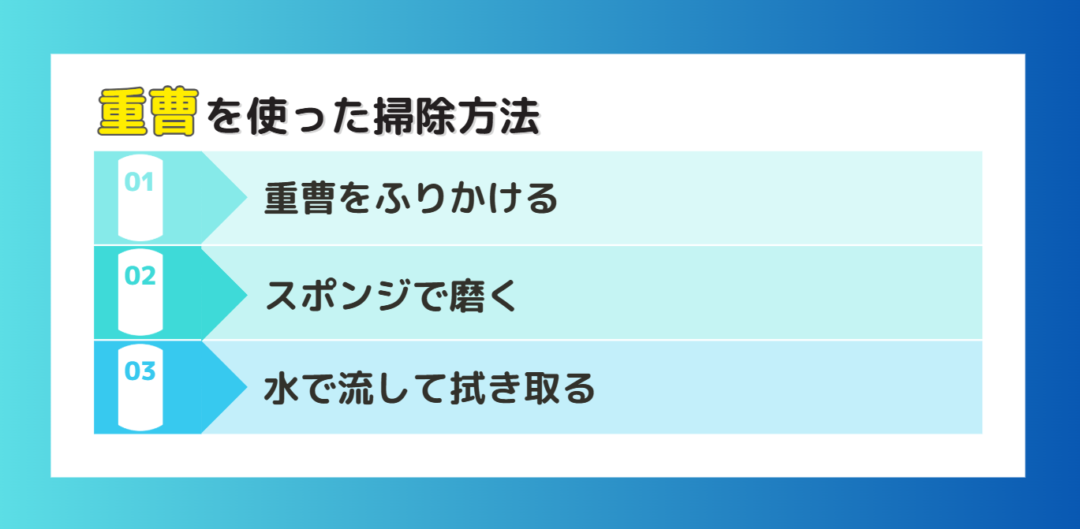

手順

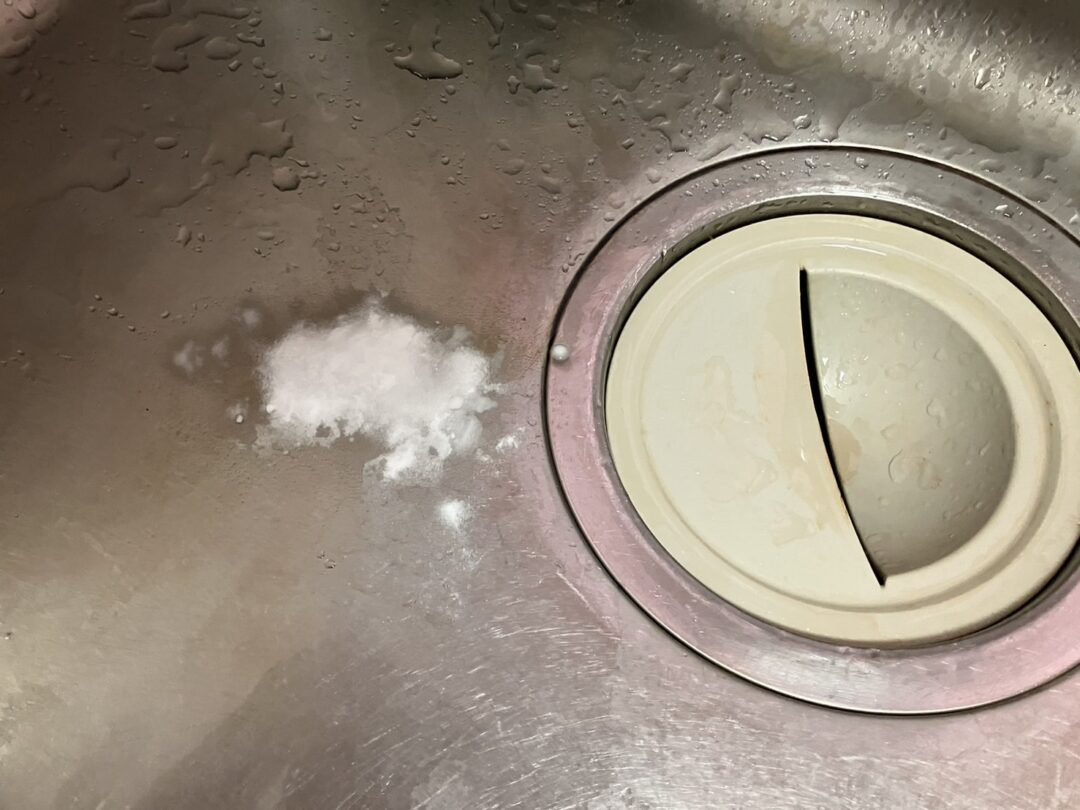

① 重曹をふりかける

シンクを軽く濡らし、重曹を全体にふりかけます。

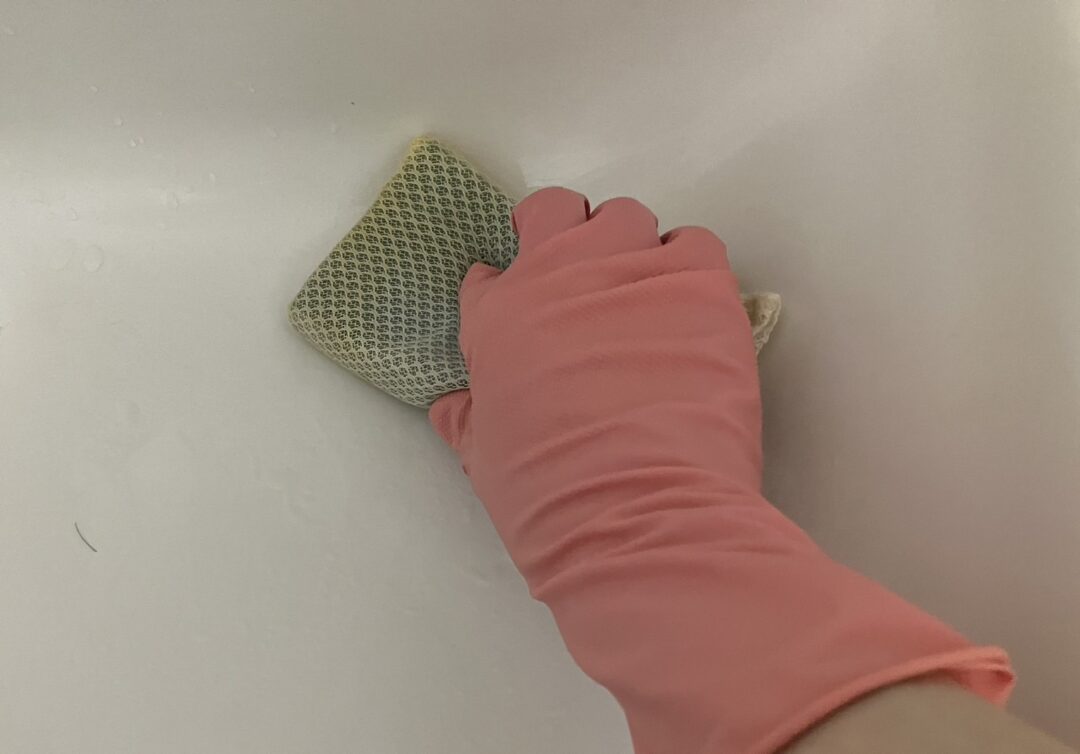

② スポンジで磨く

スポンジでやさしくこすり、汚れを浮かせます。

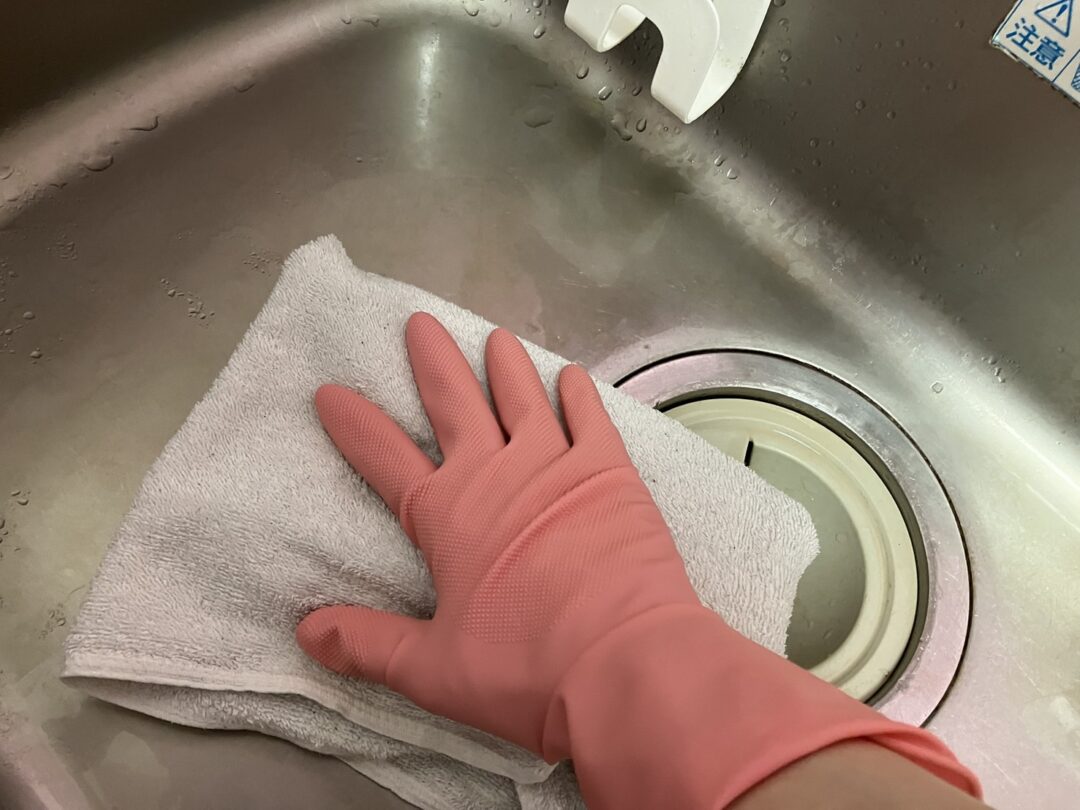

③ 水で流して拭き取る

水で洗い流したあと、タオルでしっかり水分を拭き取ります。

また、重曹の代わりにセスキ炭酸ソーダを使うのもおすすめです。

重曹より水に溶けやすく、油汚れに強いため、日常的なお手入れにも適しています。

3-2. クエン酸水で水垢を落とす

水垢やカルシウム汚れなどのアルカリ性の汚れは、酸性のクエン酸で落としましょう。

また、重曹とクエン酸を混ぜると中和して効果がなくなるため、重曹を使った後は水ですすぎ、しっかり拭き取ってからクエン酸で掃除するようにしてください。

用意するもの

- クエン酸(または市販のクエン酸水)

- 水100ml

- スプレーボトル

- スポンジ

- タオル

レック クエン酸の激落ちくん

出典:Amazon

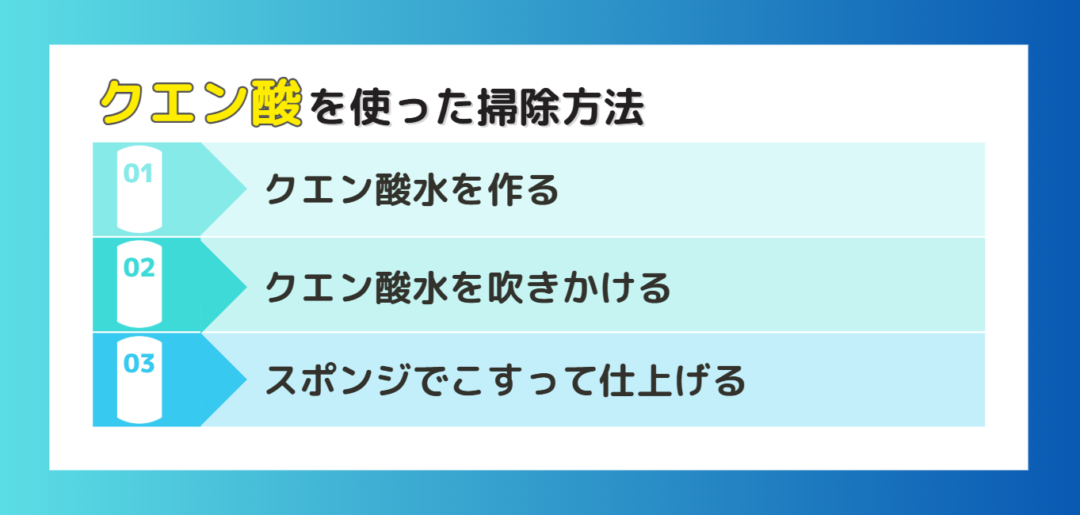

手順

① クエン酸水を作る

スプレーボトルに水100mlとクエン酸小さじ1を入れて混ぜます。

市販のクエン酸水を使っても構いません。

② クエン酸水を吹きかける

シンク全体にスプレーし、数分置きます。

③ スポンジでこすって仕上げる

スポンジで軽くこすったあと、水で洗い流し、タオルで水分を拭き取りましょう。

3-3. クリームクレンザーで掃除する際のポイント

ステンレスの汚れには、液体タイプのクリームクレンザーが効果的です。

ただし、表面のコーティングの有無によって使える洗剤が異なる場合があるため、使用前に必ず取扱説明書を確認しましょう。

粉末タイプのクレンザーは粒子が粗く、細かい傷をつけやすいので避けてください。

傷がつくとそこに水分や汚れが入り込み、カビやサビの原因になります。

掃除の際は力を入れすぎず、やさしくこすることが大切です。

ユニリーバ クリームクレンザー ジフ

出典: 楽天市場

4. 【素材別】キッチンシンクのカビ取り方法

汚れを落としたら、次は実際にシンクのカビを除去していきましょう。

シンクの素材によって使える薬剤や手順が異なるため、「ステンレス」「人工・人造大理石」「ホーロー」に分けて解説します。

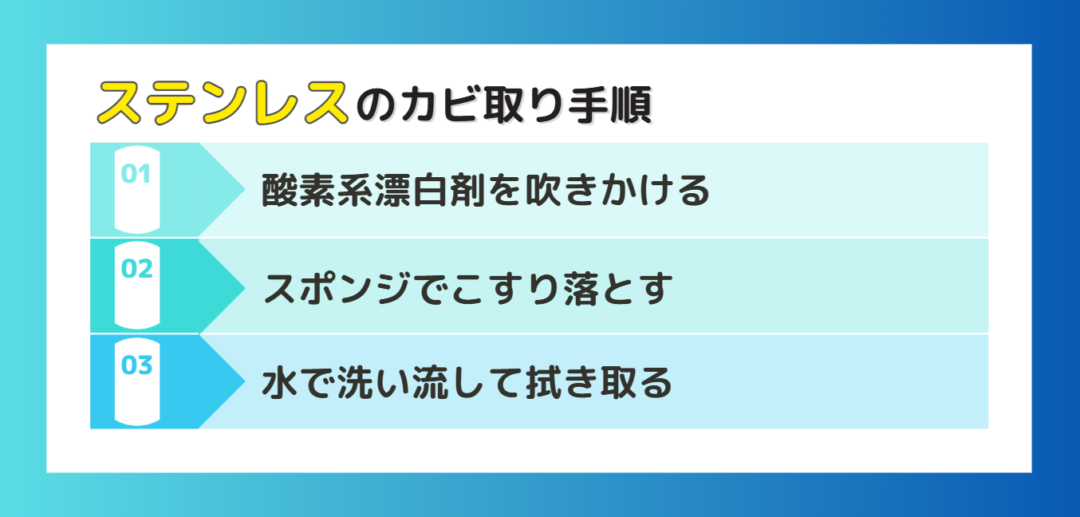

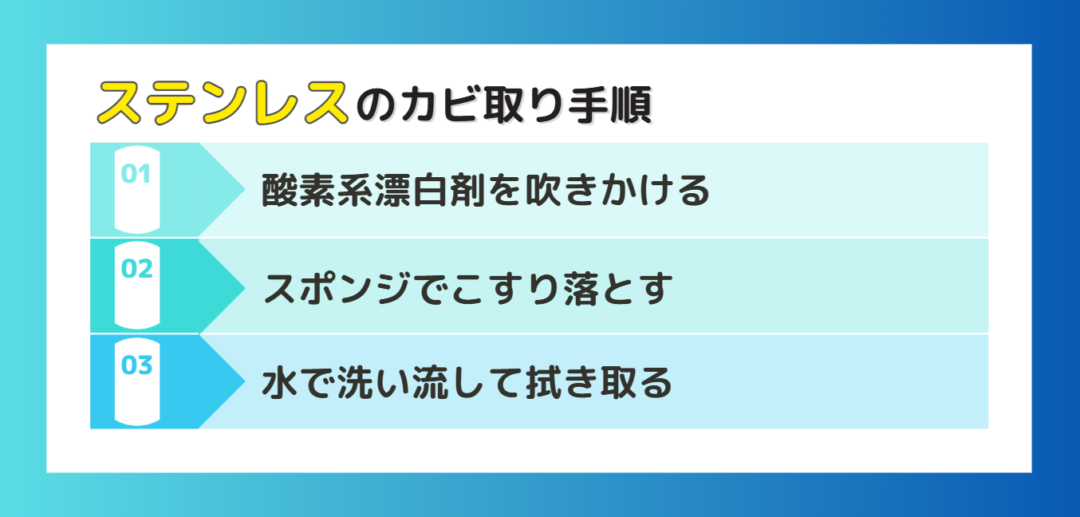

4-1. ステンレスのシンク

水回りのカビ取りには塩素系漂白剤を使うのが一般的ですが、ステンレスは長時間の使用でサビや変色のリスクがあります。

そのため、基本は酸素系漂白剤を使うのがおすすめです。

ただし「どうしても塩素系を使いたい場合」は、短時間で切り上げ、使用後は水でしっかり洗い流し、拭き上げることでリスクを最小限にできます。

参考:花王 | 製品Q&A | 【使用可否】「キッチンハイター」は、ステンレス製品に使えるの?

用意するもの

- 酸素系漂白剤(スプレータイプ or 水で溶かして作成)

- スポンジ

- タオル

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

手順

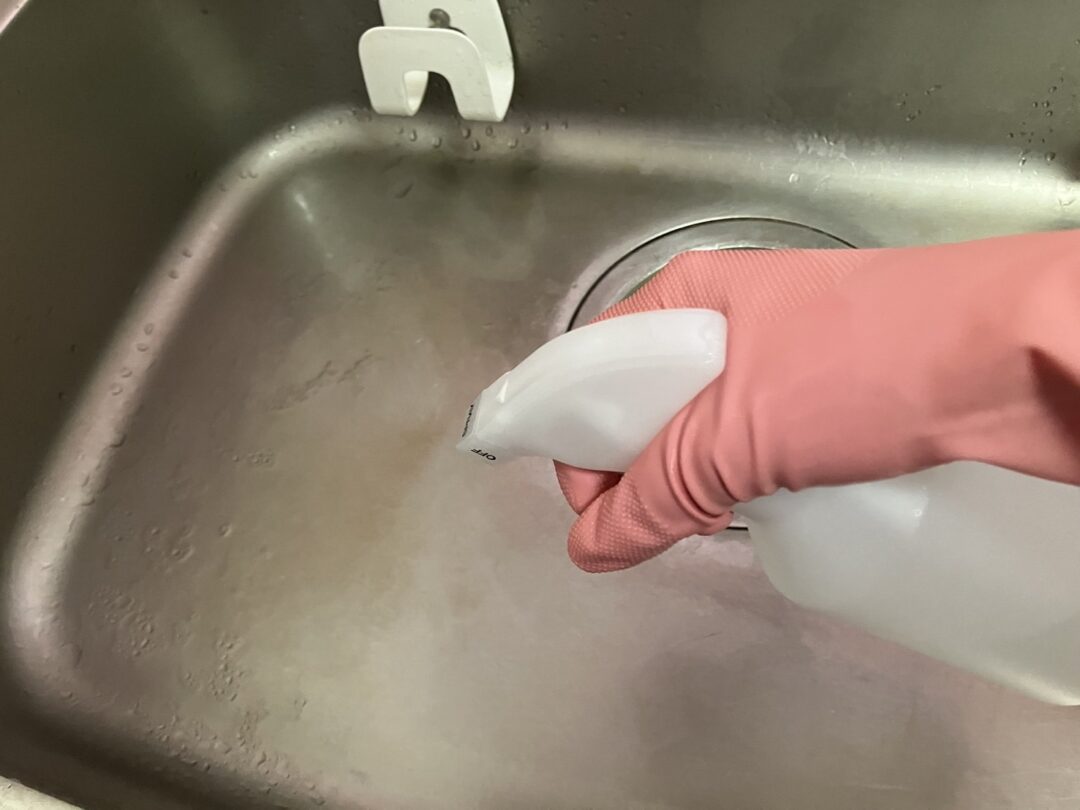

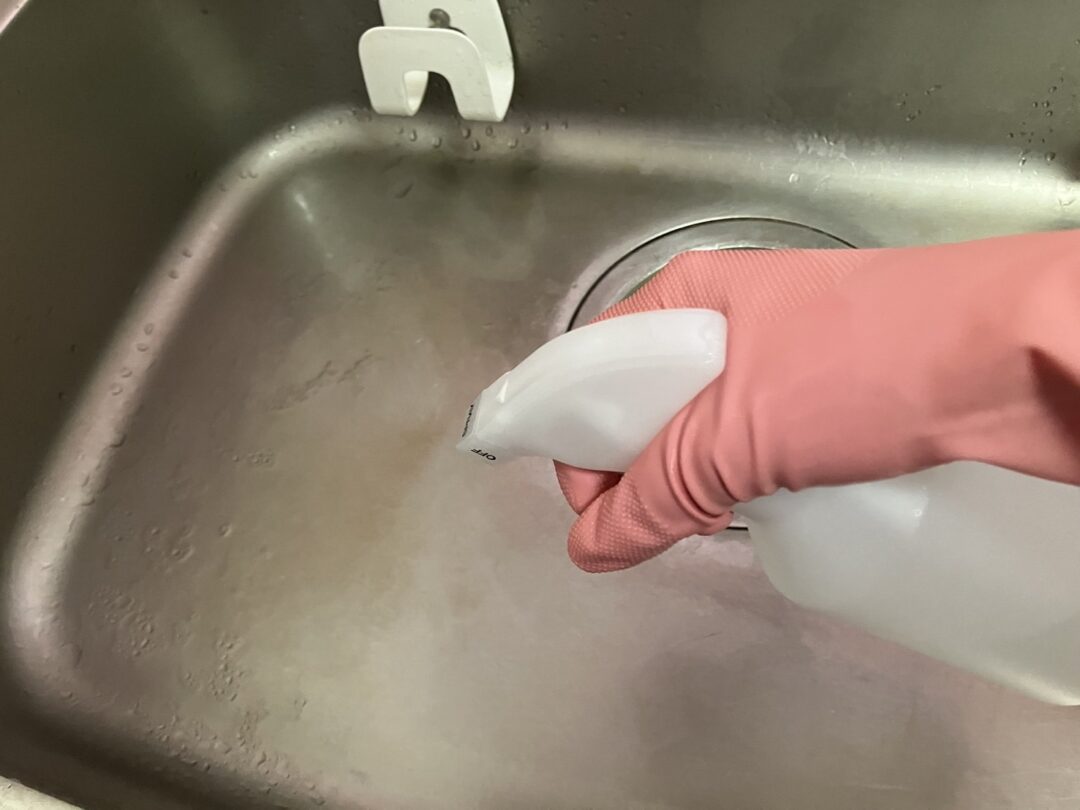

① 酸素系漂白剤を吹きかける

カビが生えている部分やその周辺にスプレーします。

② スポンジでこすり落とす

数分置いたあと、水で洗い流します。

残っている汚れは、スポンジや柔らかい歯ブラシでやさしくこすり落とします。

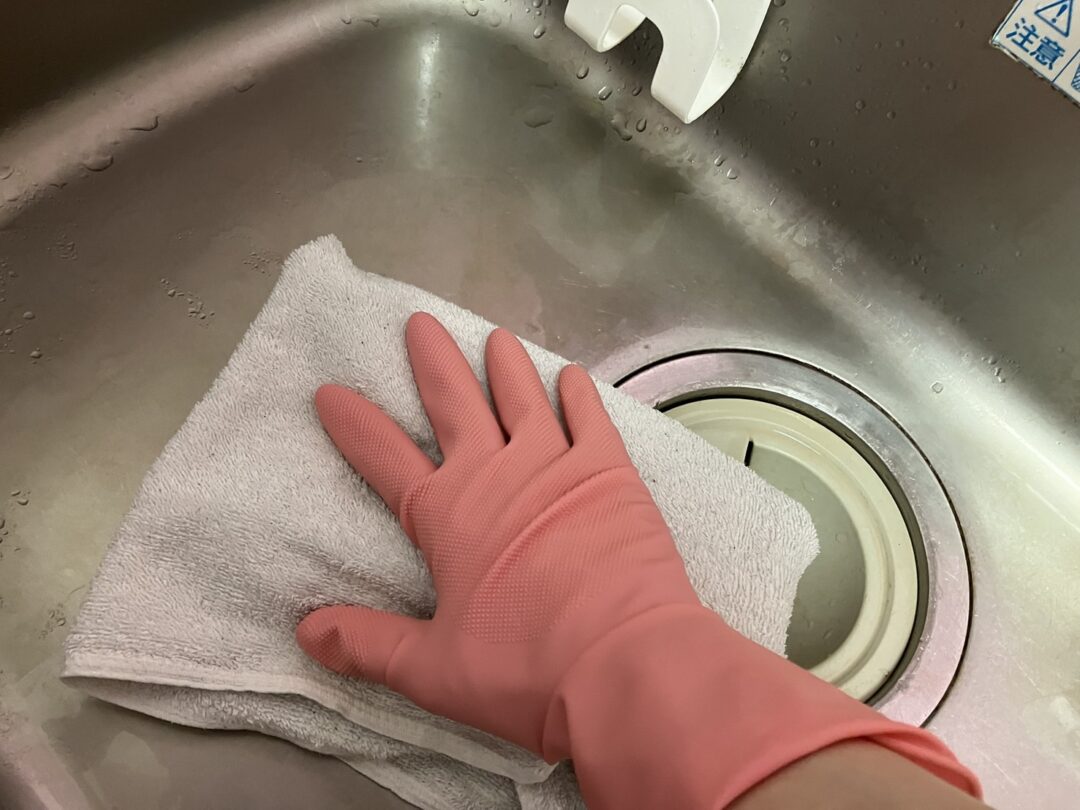

③ 水気を拭き取る

最後にタオルで水分をしっかり拭き取りましょう。

注意事項

酸素系漂白剤の溶液は作ったらすぐに使い、残りは保管せず捨ててください。

密閉するとガスが発生し、容器破裂の恐れがあります。

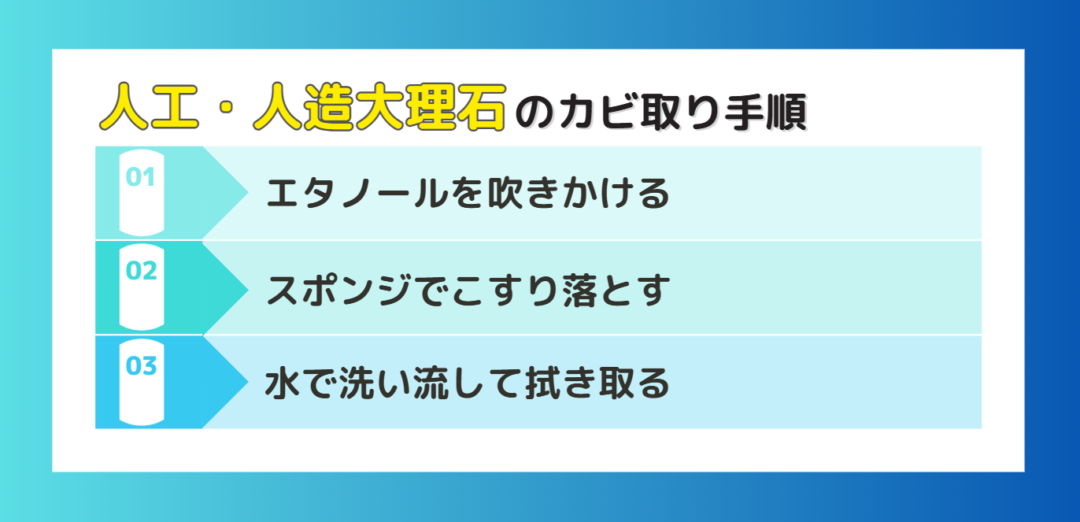

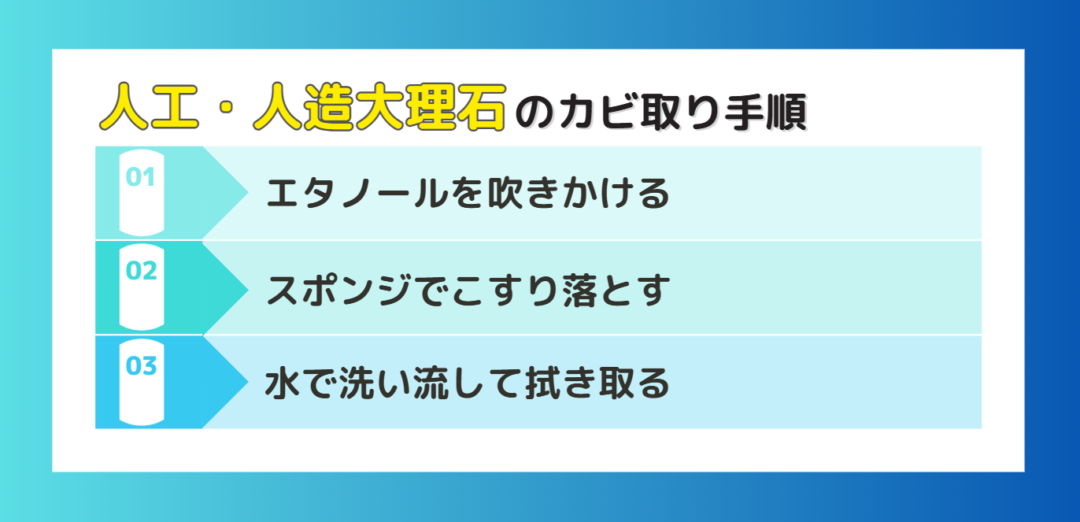

4-2. 人工・人造大理石のシンク

人工・人造大理石は見た目が美しく人気の素材ですが、酸やアルカリに弱く、強い薬剤で劣化や変色が起こりやすいデリケートな素材です。

そのため、日常的な清掃では中性洗剤を使用し、黒ずみが出た場合も消毒用エタノールでの拭き取りが安全です。

一部メーカーでは短時間・条件付きで漂白剤が使用できる場合もあるため、取扱説明書を確認しましょう。

参考:ワークトップ・シンク | キッチン | お手入れマニュアル | タカラスタンダード

用意するもの

- 消毒用エタノール

- スポンジ(または柔らかい歯ブラシ)

- タオル

- ゴム手袋

手順

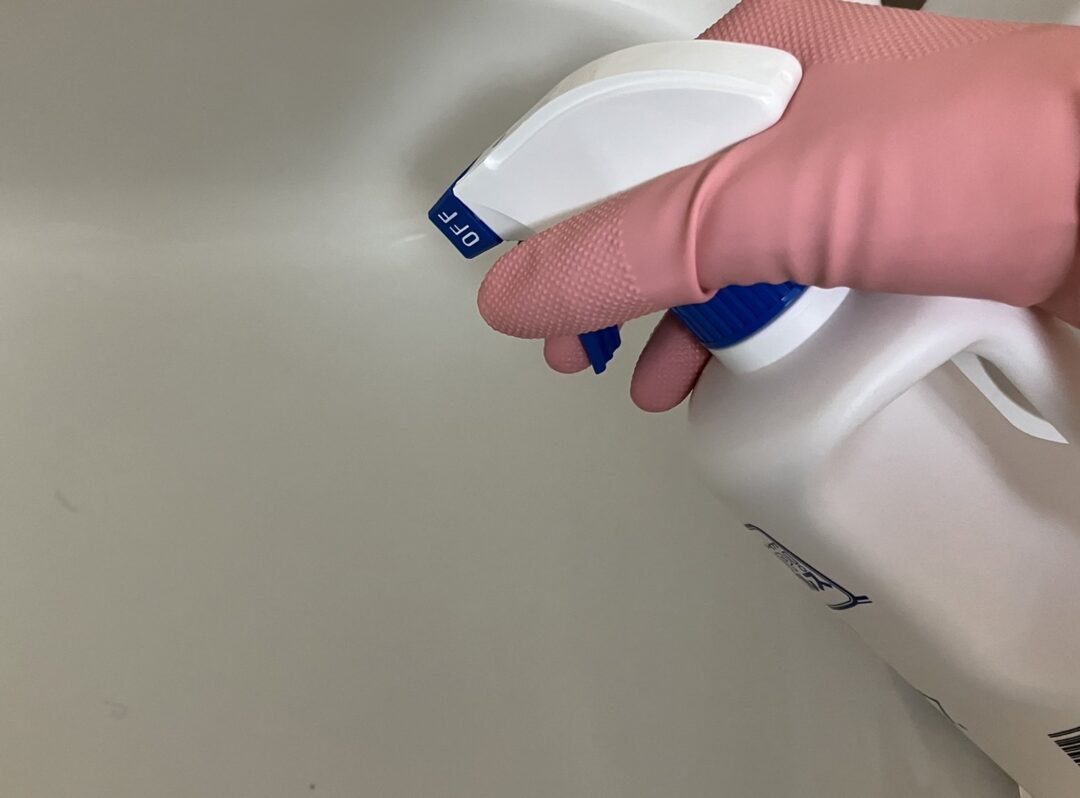

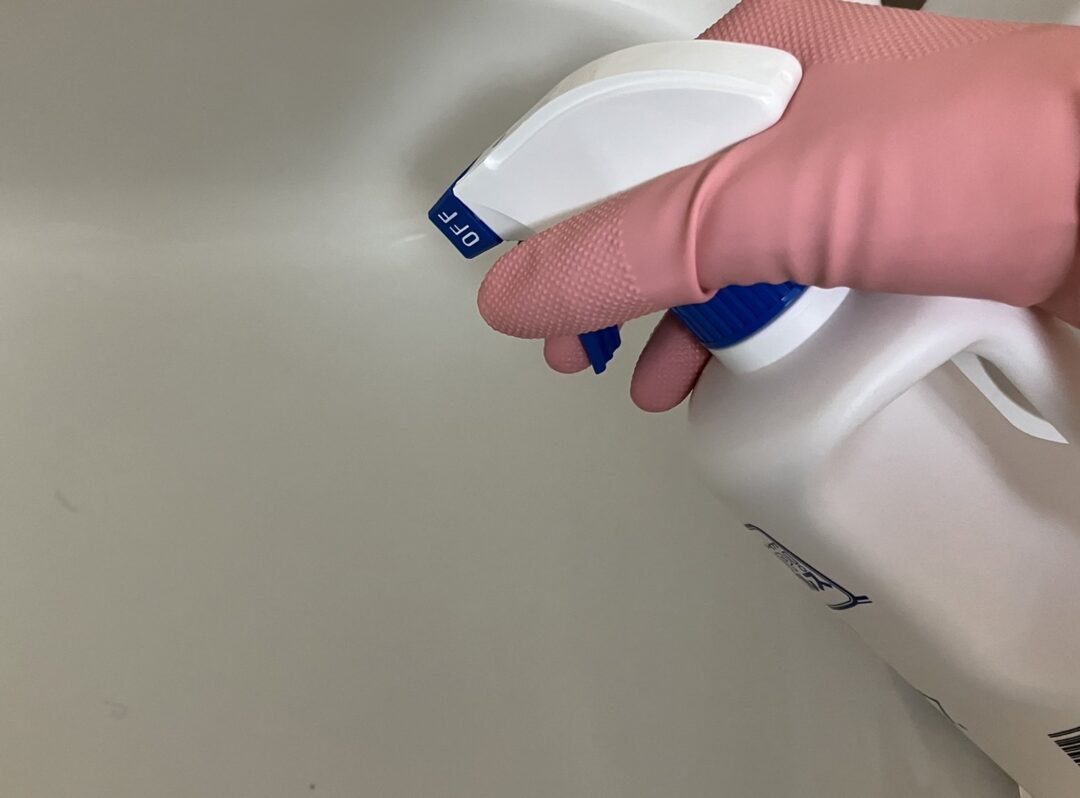

① エタノールを吹きかける

シンクが濡れている場合は水気を拭き取り、乾いた状態で全体にスプレーします。

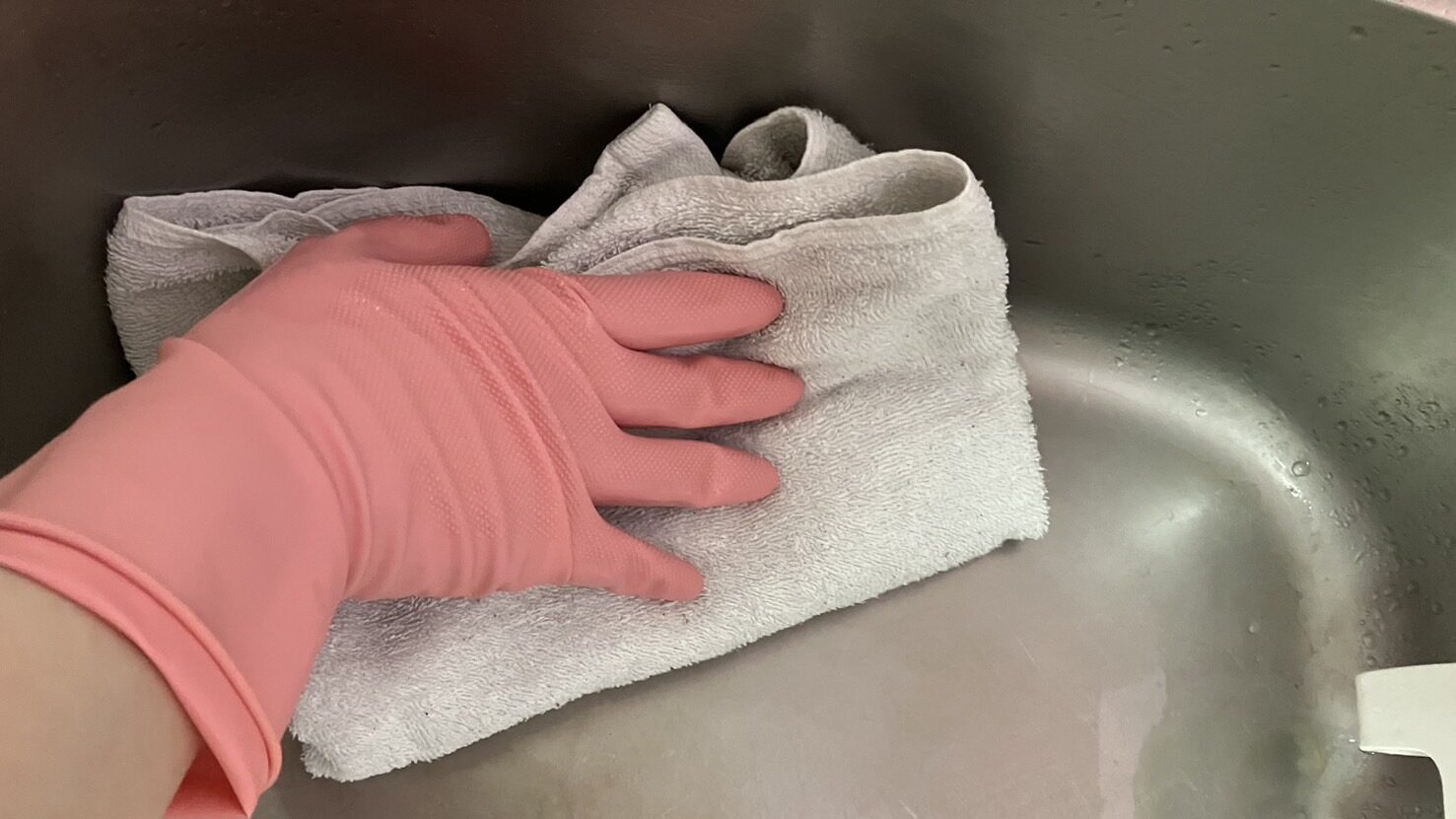

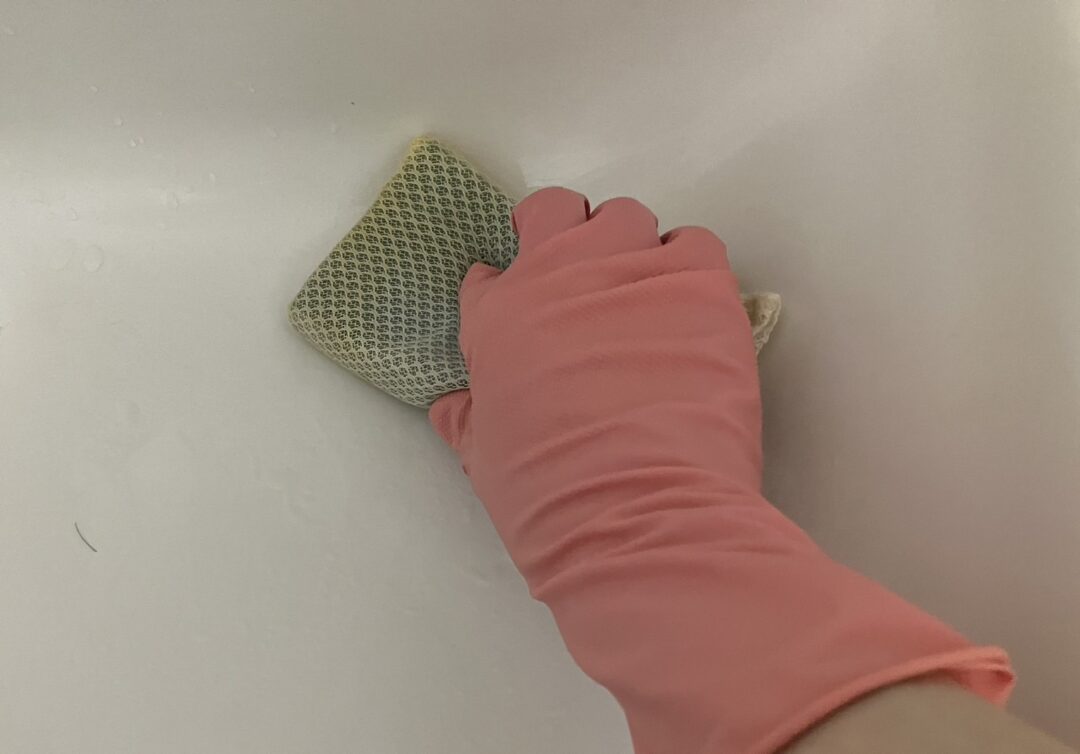

② スポンジでこすり落とす

数分置いたあと、スポンジや柔らかい歯ブラシでやさしくこすります。

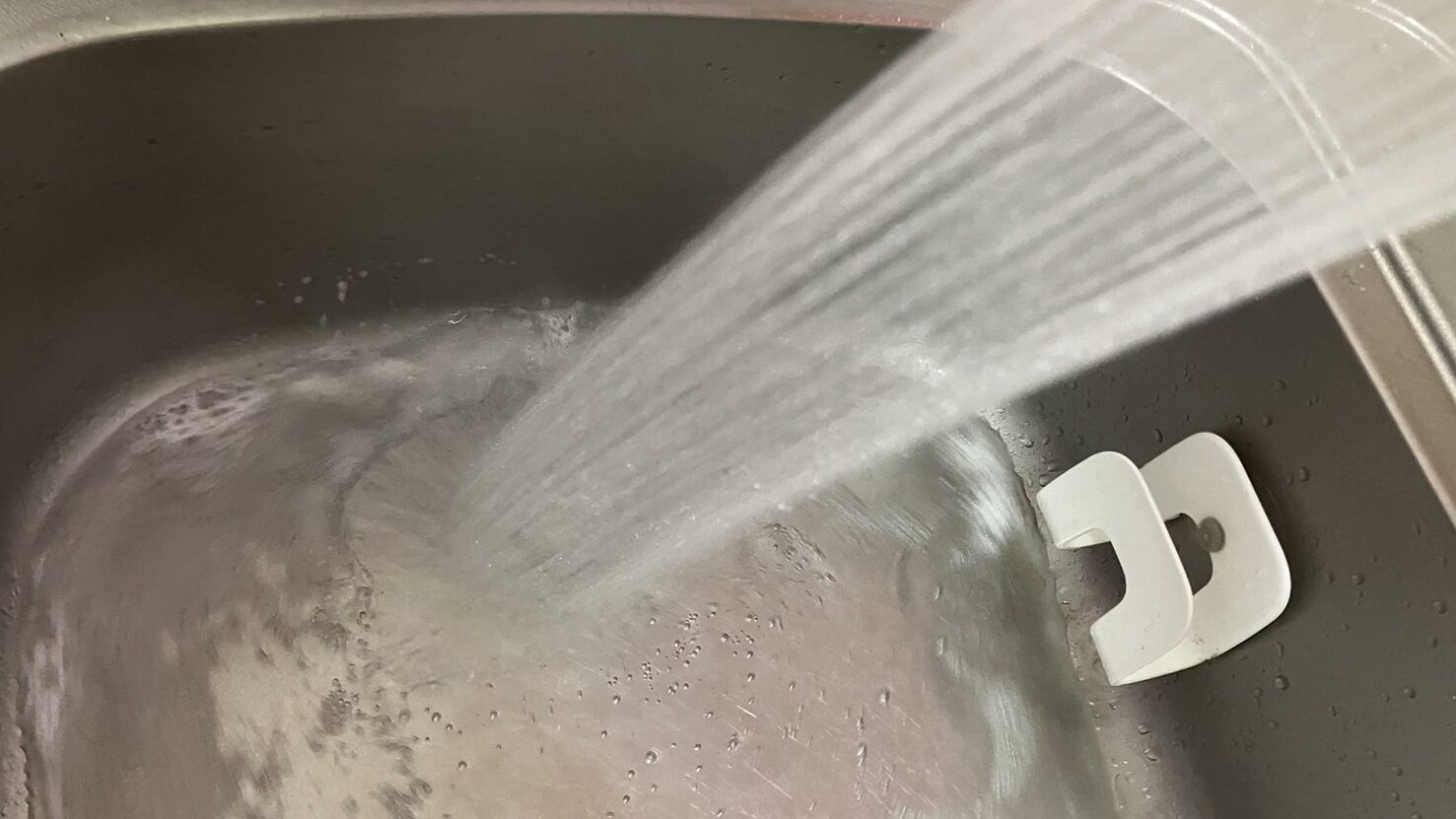

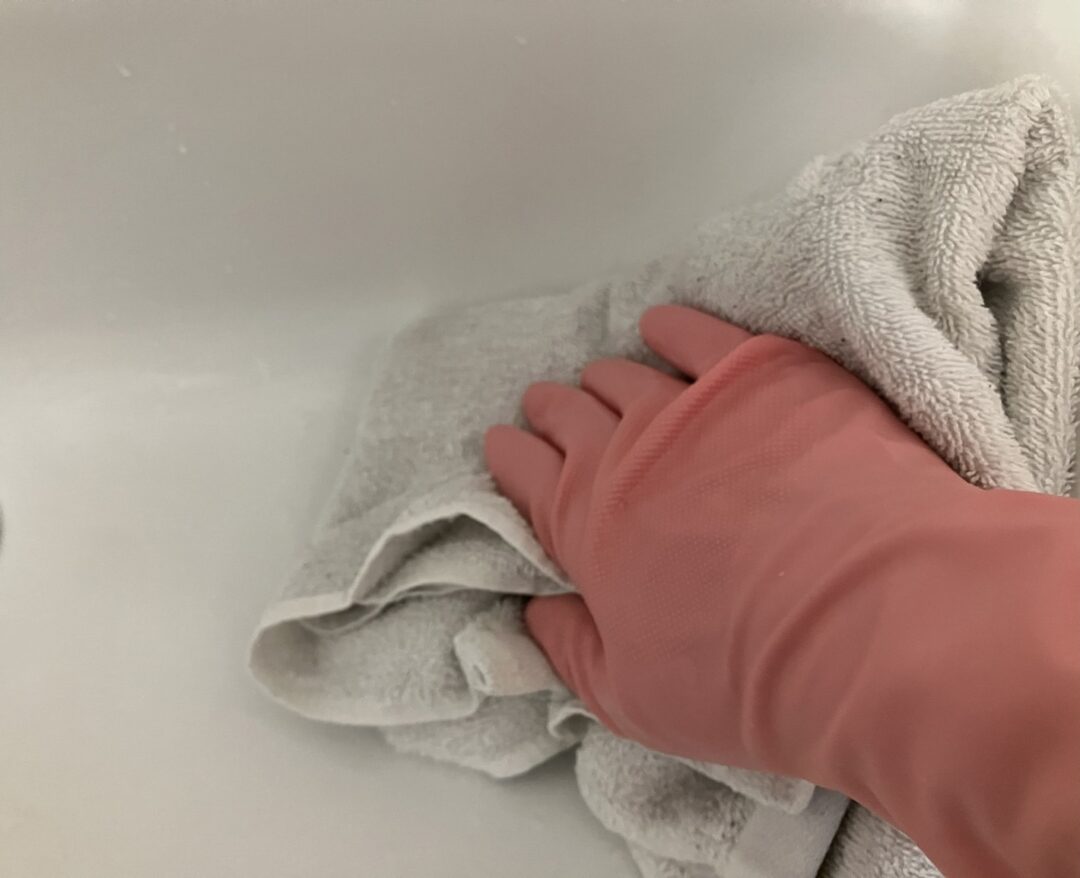

③ 水で洗い流して拭き取る

最後に水で洗い流し、タオルで水気を完全に拭き取ります。

注意事項

サンドペーパーで削る方法は、表面を傷つけてカビの原因になるため基本的におすすめできません。

ただし、補修目的でメーカーが指定している場合のみ、指示に従って使用してください。

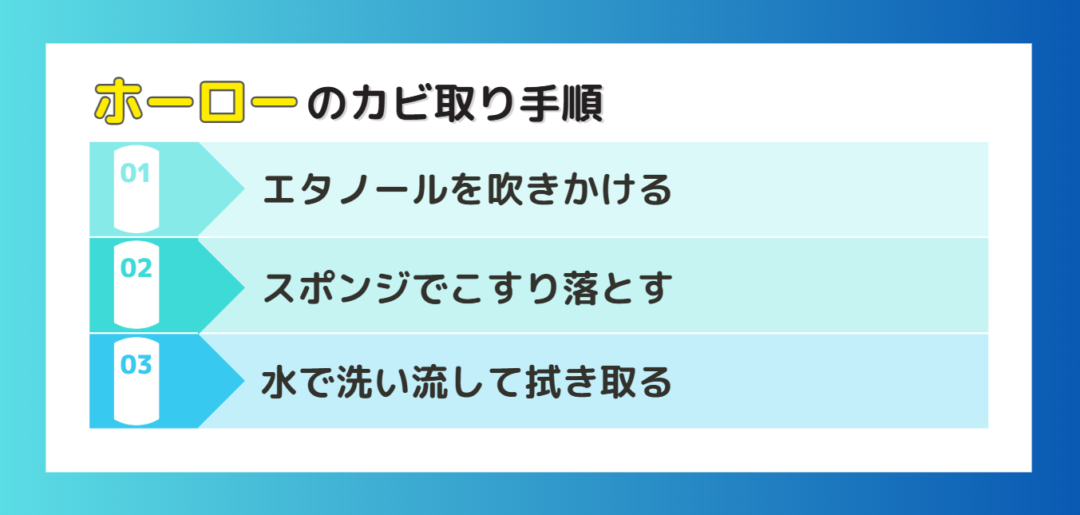

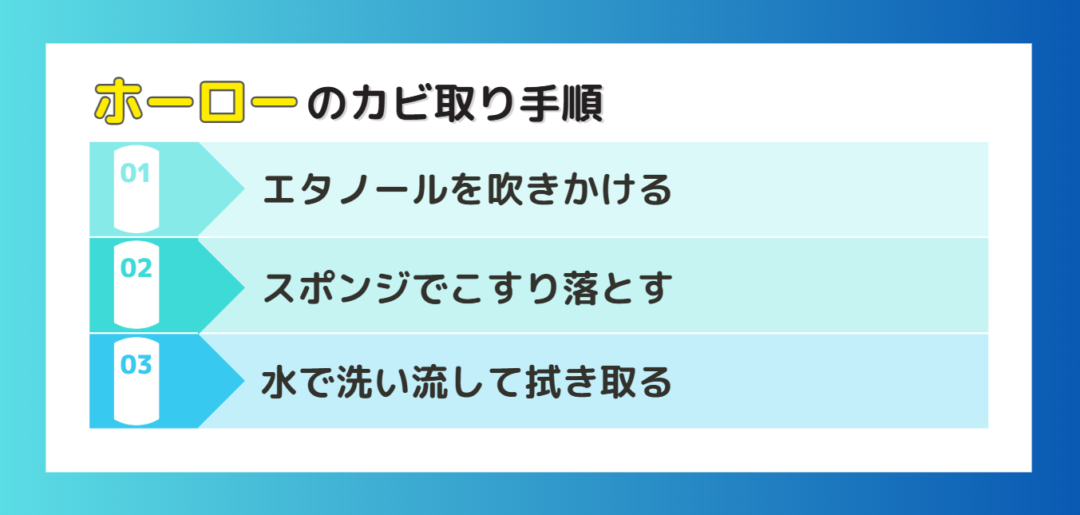

4-3. ホーローのシンク

ホーローは金属の上にガラス質を焼きつけた素材で、ツヤのある美しさと高い耐久性が特徴です。

ただし、塩素系漂白剤を使うとツヤが失われたり、下地の金属がサビる恐れがあるため注意が必要です。

基本は中性洗剤やエタノールでの清掃を心がけ、汚れがひどい場合でも短時間の漂白にとどめましょう。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- スポンジ(または柔らかい歯ブラシ)

- タオル

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

手順

① エタノールを吹きかける

乾いたシンク全体にスプレーします。

② スポンジでこすり落とす

数分置いた後、やさしくスポンジでこすってカビを除去します。

③ 水で洗い流して拭き取る

最後に水でしっかり洗い流し、タオルで水分を拭き取ります。

注意事項

金属スポンジや硬いブラシは表面を傷つけ、光沢を失う原因になるので使用を避けましょう。

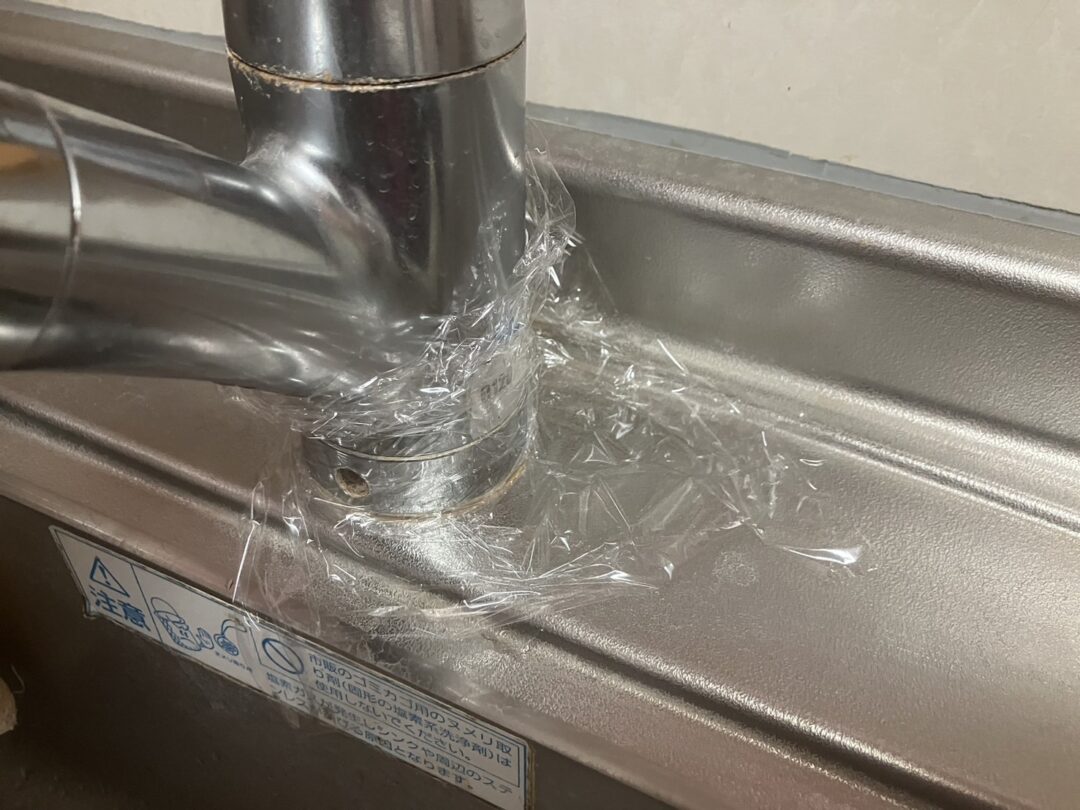

4-4. シリコンに入り込んだ黒カビ

シリコンコーキング部分は水分が残りやすく、黒カビが奥まで入り込んでしまう厄介な場所です。

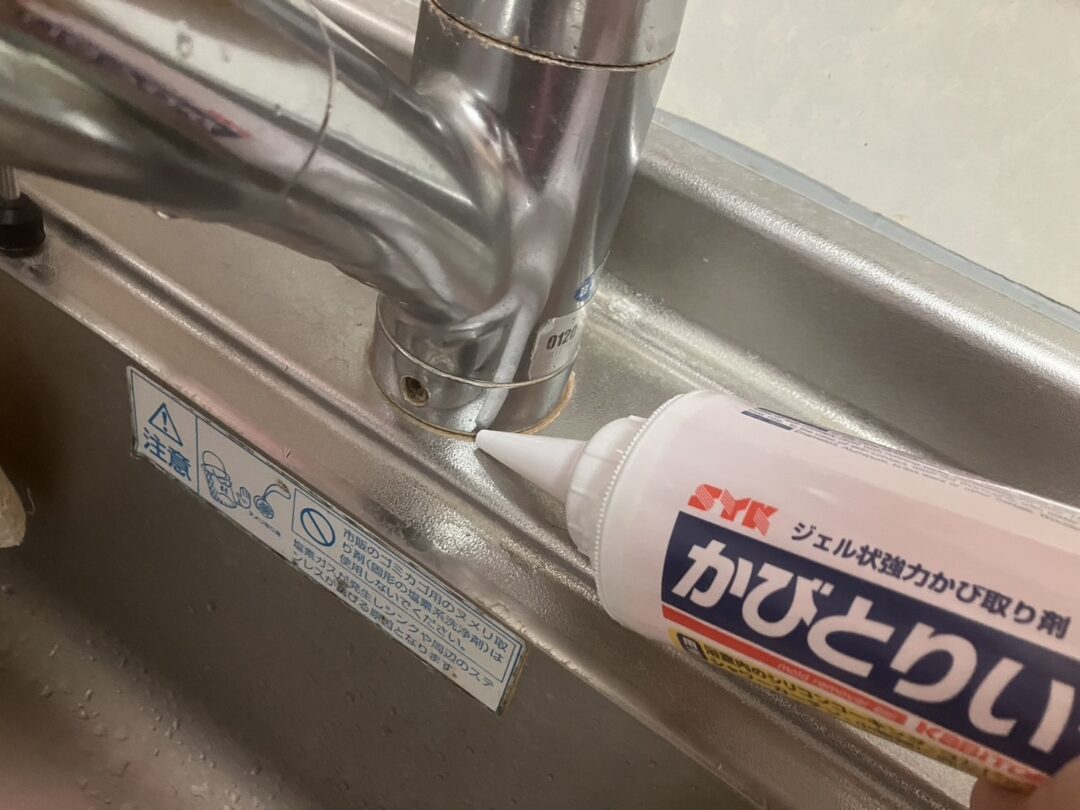

中性洗剤やエタノールでは根本まで落とせないため、ジェルタイプの塩素系カビ取り剤を使うのが効果的です。

用意するもの

- ジェルタイプの塩素系カビ取り剤

- ラップ

- タオル

- マスキングテープ(必要な場合)

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

手順

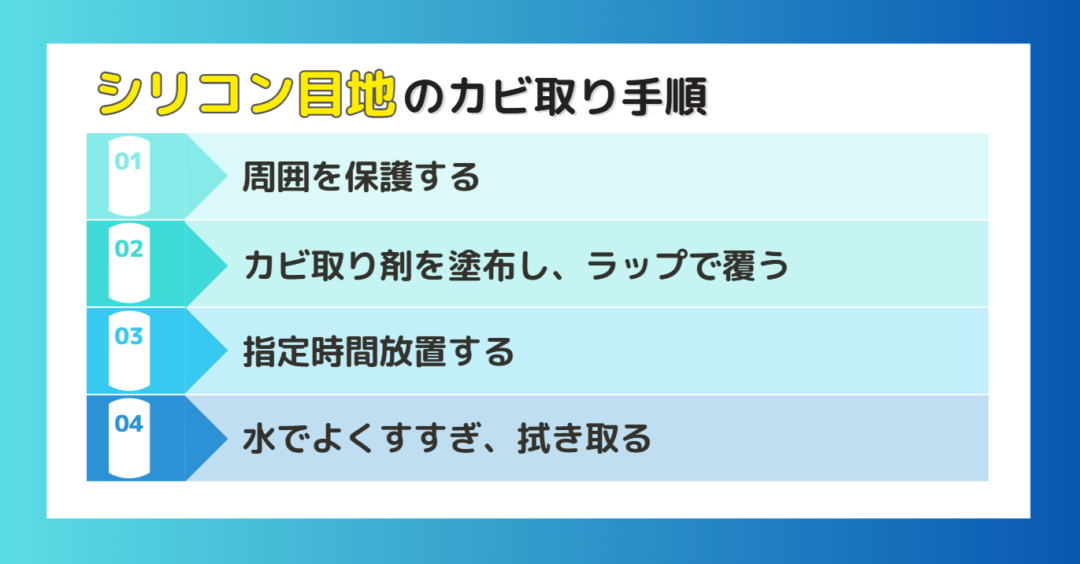

① 周囲を保護する

人工大理石やホーローなど、塩素に弱い素材にカビ取り剤が触れないよう、マスキングテープで養生します。

② カビ取り剤を塗布し、ラップで覆う

黒カビ部分にジェルタイプのカビ取り剤を塗布し、その上からラップで密着させます。

③ 指定時間放置する

製品の説明にある時間だけ放置して、カビ取り剤を浸透させます。

④ 水でよくすすぎ、拭き取る

ラップを外したら大量の水でしっかりすすぎ、タオルで拭き取ります。

注意事項

塩素系と酸性洗剤(クエン酸やお酢など)、およびアルコール(エタノール)は、同時または連続して使用しないでください。

混ざると有毒ガスや有害物質が発生する恐れがあります。

使用する際は、十分にすすぎ、完全に乾かしてからにしましょう。

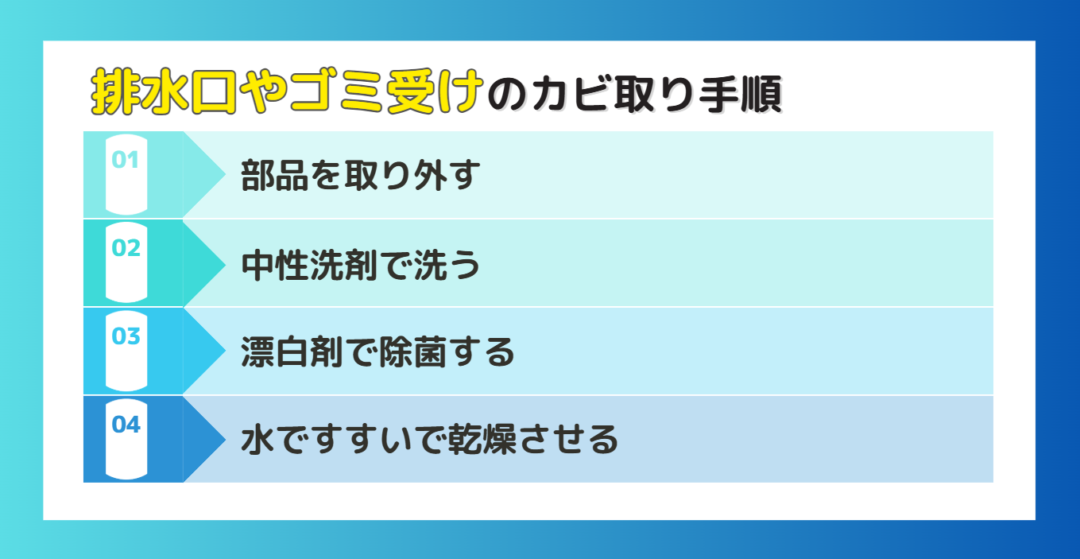

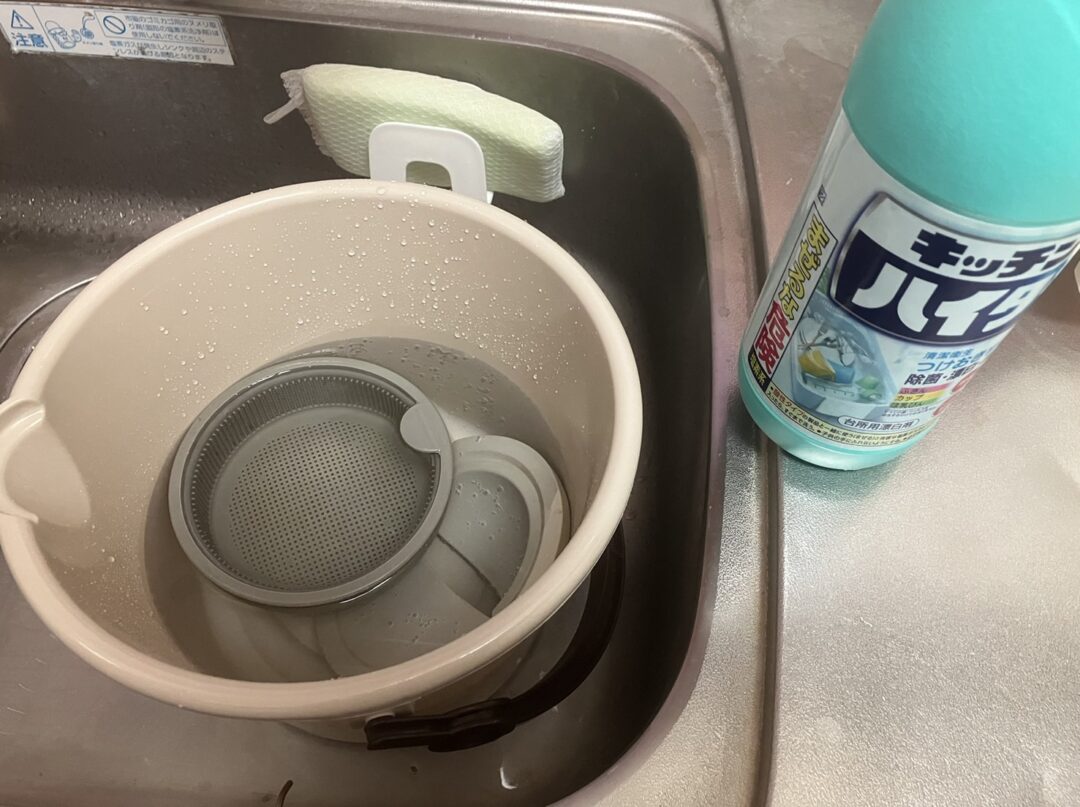

4-5. 排水口やゴミ受け

排水口やゴミ受けは食べカスや油汚れが溜まりやすく、黒カビや雑菌が繁殖しやすい場所です。

見た目がきれいでも内部には汚れが残りやすいため、定期的な分解洗浄が欠かせません。

普段は中性洗剤や酸素系漂白剤でお手入れし、黒カビがひどい場合は塩素系漂白剤で短時間の除菌を行うと効果的です。

用意するもの

- 中性洗剤

- 塩素系漂白剤または酸素系漂白剤

- スポンジや古歯ブラシ

- タオル

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

花王 キッチン泡ハイター

出典:Amazon

手順

① 部品を取り外す

排水口カバーやゴミ受け、ワントラップを外します。

② 中性洗剤で洗う

スポンジや古歯ブラシを使い、中性洗剤で汚れやヌメリをしっかり落とします。

③ 漂白剤で除菌する

週に1回程度、塩素系漂白剤または酸素系漂白剤を使ってしっかりと除菌しましょう。

④ 水ですすいで乾燥させる

十分にすすいだあと、水気を拭き取り、完全に乾かします。

特にフタやワントラップ内部は忘れずに清掃しましょう。

注意事項

漂白剤を使うときは必ず換気し、酸性洗剤(クエン酸・お酢など)やアルコールと同時・連続使用しないでください。

混ざると有毒ガスや有害物質が発生する恐れがあります。

また、シンク内での“ため置き”は避け、所定時間後は十分にすすいで乾かしましょう。

また、黒カビを安全かつしっかり落としたい方は、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスター」もぜひ検討してみてください。

業者が実際に使用している液剤を家庭用に改良したもので、高い除去力と安全性を両立したプロレベルの仕上がりが自宅でも実現できます。

5. 専門業者に任せたほうがいいケースと選び方

根深く広がった場合や素材を傷めやすい場合は、自力での対処には限界があります。

無理に掃除を続けると健康リスクや設備の劣化を招く恐れもあるため、早めに専門業者への依頼を検討しましょう。

5-1. 業者に相談すべき目安

次のようなケースでは、日常的なケアだけでは根本解決が難しく、かえって状態を悪化させる可能性があります。

再発を繰り返している場合

シリコン目地やパッキンなど、奥まで根を張ったカビは家庭用洗剤では完全に除去できません。

専門業者なら、内部まで浸透したカビを根本から除去できます。

デリケートな素材を傷めたくない場合

人工・人造大理石やホーローなどは酸やアルカリに弱く、強い洗剤で変色や劣化を招くことがあります。

高価な素材や設備は、専門業者による安全な施工が安心です。

範囲が広く、臭いが強くなっている場合

黒カビが広がると胞子が空気中に舞い、キッチン全体に臭いが充満します。

放置すると健康や衛生面にも悪影響を及ぼすため、早めに専門業者へ相談することが大切です。

シンク以外にも被害が及んでいる場合

換気扇や収納内部、壁紙の裏などにカビが広がっている場合は、自己処理では限界があります。

見えない部分まで除去できるのは、専用機材と液剤を持つ業者だけです。

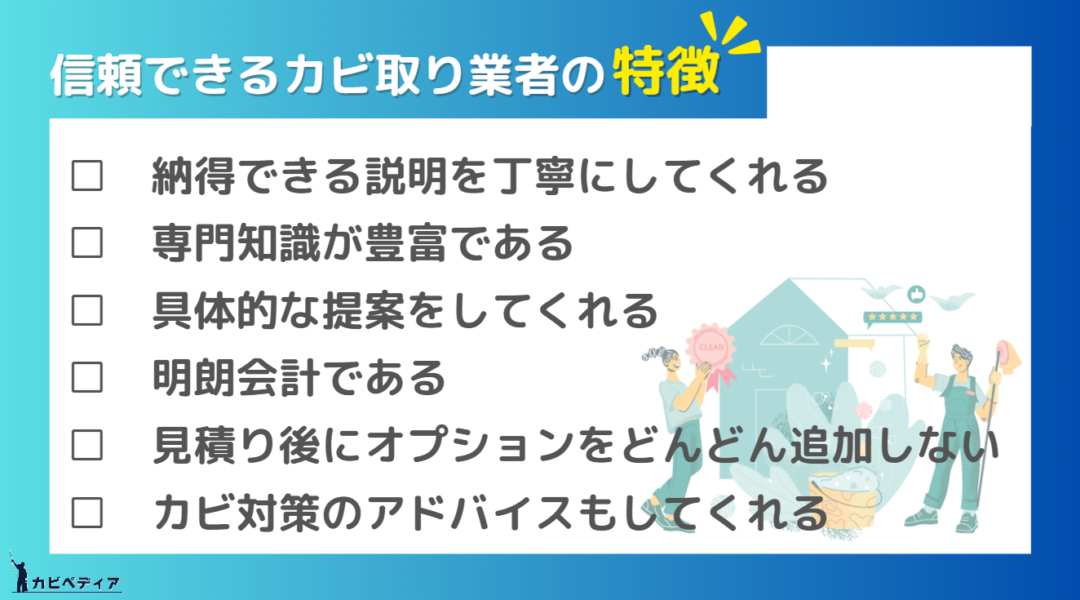

5-2. 業者選びでチェックすべきポイント

カビ取り業者は全国に多数あり、初めて依頼する人にとっては「どこに頼めばいいのか分からない」と迷ってしまうことも少なくありません。

業者選びで失敗しないためには、料金の安さだけでなく、知識・技術力・対応の丁寧さにも注目することが大切です。

以下のポイントを参考に、信頼できる業者を見極めましょう。

信頼できる業者は、専門知識を持ち、カビの原因や除去方法を丁寧に説明してくれます。

施工内容を具体的に提案し、再発を防ぐためのアドバイスまでしてくれる業者であれば、作業そのものだけでなく今後のケアにも安心感があります。

また、見積もり内容が分かりやすく、追加料金や不要なオプションを後から請求しないことも信頼の証です。

料金の説明が丁寧で、納得できる透明性のある業者を選びましょう。

5-3. 無料診断・見積もりの活用方法

カビ取り業者の多くは、無料で現地調査や見積もりサービスを提供しています。

いきなり作業を依頼する必要はなく、まずは現状を見てもらうだけでも問題ありません。

被害の範囲やカビの種類、原因が分かるだけでも、今後の対策を立てやすくなります。

活用のコツは次の通りです。

- 2〜3社に相見積もりを取る:価格だけでなく、説明の丁寧さや対応の誠実さも比較することが大切です。

- 施工内容や保証について質問する:カビの原因や再発リスク、使用する液剤、施工範囲、保証内容などを具体的に確認しておきましょう。

- 施工事例や口コミを事前にチェックする:実際に依頼した人の声や施工実績を参考にすると安心です。

「まずは状況を確認してほしい」という段階でも気軽に利用できるため、再発や拡大が心配な場合は、早めに相談しておくのが安心です。

6. シンクに黒カビが発生する原因と注意すべきポイント

キッチンシンクは毎日使う場所だからこそ、黒カビが発生しやすい環境が整っています。

湿気・温度・汚れなどの条件が重なりやすく、使い方や掃除の習慣によっては繁殖がさらに進むこともあります。

ここでは、黒カビが発生する主な原因と、特に注意すべきポイントを解説します。

6-1. 黒カビが育つ環境条件

カビが増えるためには、次の4つの条件がそろう必要があります。

- 湿度:60%を超えると発生しやすく、70%以上で繁殖が進み、75%を超えると急増します。

- 温度:20〜30℃が最適。調理の熱や室温の上昇で条件が整いやすくなります。

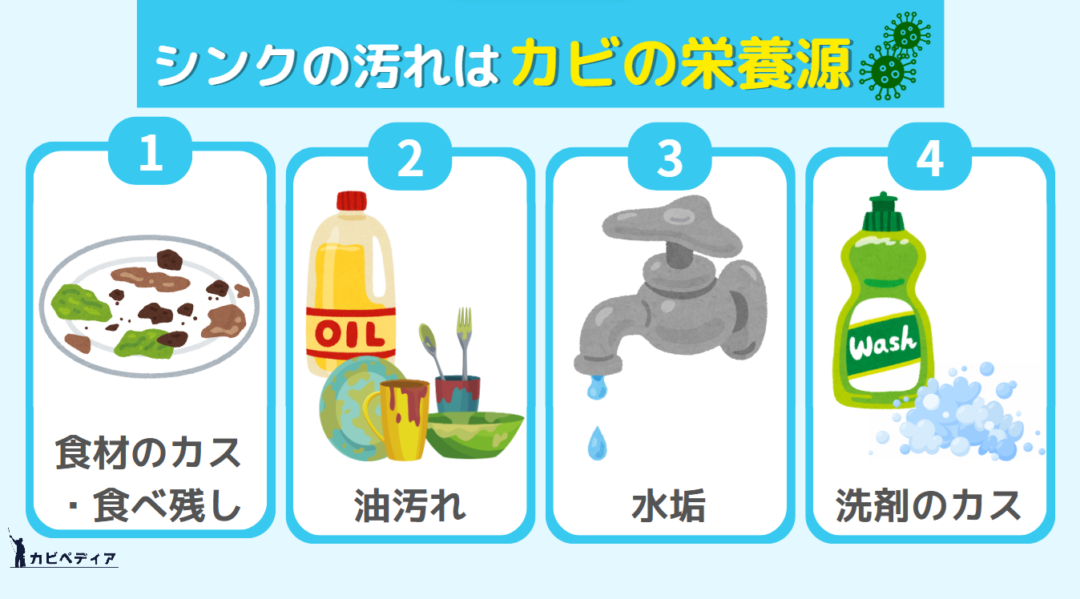

- 栄養源:食べカス・油汚れ・石けんカスなど、毎日の使用で自然と蓄積します。

- 酸素:酸素がある場所ならどこでも繁殖できるため、シンク全体が生育環境になります。

キッチンシンクはこの条件がそろいやすいため、黒カビにとって理想的な環境といえます。

6-2. 生活習慣によるカビの原因

カビは、キッチンシンクに付着している以下のような汚れを栄養源として成長します。

水回りはもともと湿気が多くカビが発生しやすい場所ですが、日常の使い方によって繁殖をさらに助長してしまうことがあります。

特に次のような習慣が、カビの栄養源を増やす原因になります。

洗い物を放置する

食器や調理器具に残った食材カスや油汚れは、カビにとって絶好の栄養源です。

放置時間が長いほど湿度が高くなり、繁殖が加速します。

特に夏場は温度も高いため、注意が必要です。

食べ残しや生ゴミを溜める

調理中のゴミや食材の残りをそのままにしておくと、カビは急速に増殖します。

油分や水分を含んだ生ゴミは特に危険で、腐敗による悪臭もカビや細菌の温床になります。

掃除を怠る

排水口や三角コーナー、ゴミ受けは汚れが溜まりやすい部分です。

湿気と汚れが重なることでカビが発生し、放置するとシンク全体に広がることもあります。

6-3. 黒カビが出やすい盲点エリア

普段の掃除で見落としがちな部分ほど、黒カビが繁殖しやすい傾向があります。

水切りカゴの下

水がたまりやすく、ヌメリや水垢が蓄積しやすい部分。

見落とされやすいので注意が必要です。

継ぎ目や排水口まわり

シリコン目地や排水口のフタ、ゴミ受けは湿度がこもりやすく、カビが根を張りやすい場所です。

蛇口まわりやシンクの縁

水滴が残りやすく乾きにくいため、黒ずみやカビが出やすいポイントです。

また、「ステンレスだから大丈夫」と油断する人もいますが、濡れたまま放置するとサビやカビが発生します。

黒ずみや変色の原因にもなるため、こまめな手入れが大切です。

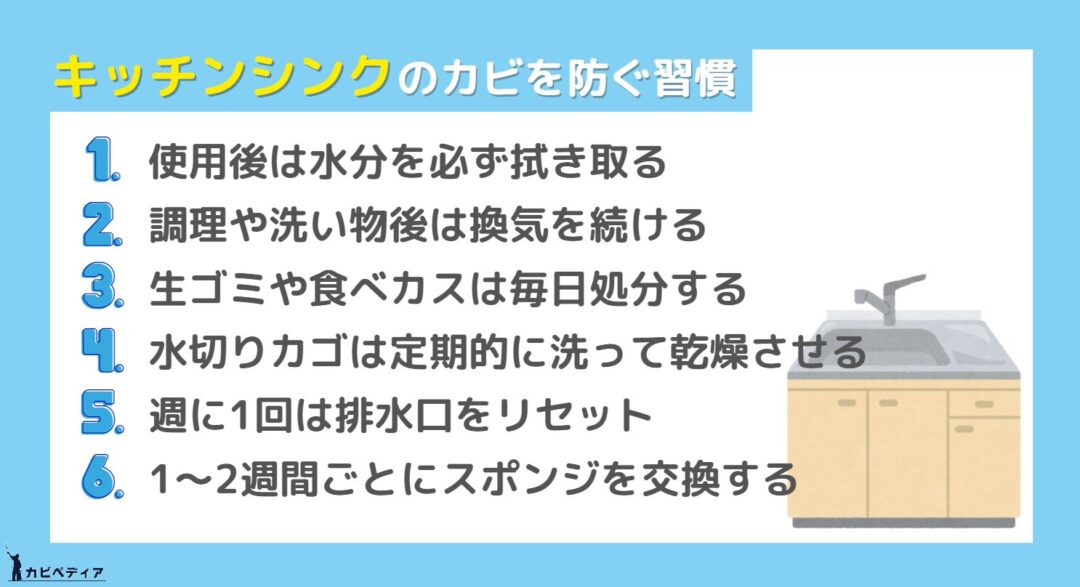

7. 黒カビを防ぐための日常習慣

黒カビは一度落としても、条件がそろえばすぐに再発します。

だからこそ、日々の小さな予防が大切です。

ここでは、無理なく続けられる日常の防カビ習慣を紹介します。

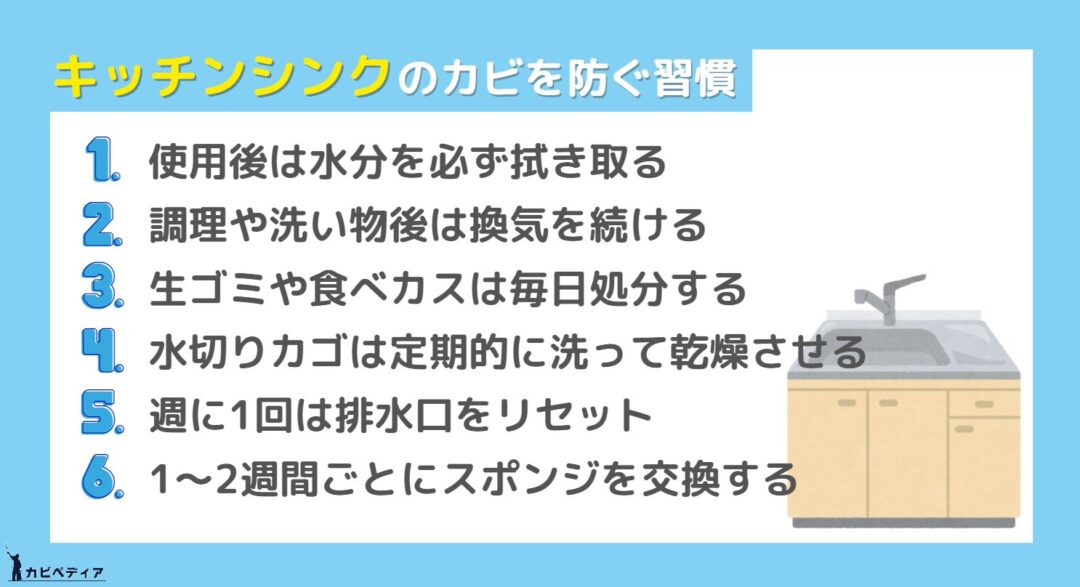

7-1. 使用後は水分を必ず拭き取る

シンクを使った後は、タオルや使い捨てダスターで水滴を拭き取りましょう。

わずかな水分もカビの温床となりやすく、放置するとすぐに繁殖してしまいます。

毎回の拭き上げを習慣にすることで、黒カビのリスクを大幅に減らすことができます。

■関連記事■カビ取り・焦げ落としに効果抜群!熱湯重曹水の簡単な作り方と掃除のコツ

7-2. 調理や洗い物後は換気を続ける

調理や洗い物が終わったら、すぐに換気扇を止めずにしばらく回しておくことが大切です。

湿気を外に逃がすことでシンクまわりの空気が乾き、カビの発生を防ぎやすくなります。

特に梅雨や夏場など湿度が高い時期は、意識して換気を続けましょう。

7-3. 生ゴミや食べカスは毎日処分する

食器や調理器具に残った食べカスや油汚れは、カビにとって格好の栄養源です。

シンクや三角コーナーに残したままにすると、短時間でも繁殖が進みます。

ポリ袋や紙パックを使って、その日のうちにまとめて処分する習慣をつけましょう。

7-4. 水切りカゴは定期的に洗って乾燥させる

水切りカゴは水分や食べカスが残りやすく、カビやヌメリの温床になりやすい場所です。

普段は水気を拭き取り、少なくとも週に1回は洗ってしっかり乾燥させると衛生的です。

使用後は風通しのよい場所でしっかり乾かすことで、カビの繁殖を防げます。

■関連記事■食器の水切りカゴにカビ発生!プロが教える原因と効果的な掃除・予防法まとめ

7-5. 週に1回は排水口をリセット

排水口・フタ・ゴミ受けは、普段の掃除では取りきれない汚れや雑菌がたまりやすい場所です。

週に1回は漂白剤や酸素系漂白剤を使ってしっかり消毒しましょう。

7-6. 1〜2週間ごとにスポンジを交換する

スポンジは見た目がきれいでも、内部には雑菌やカビが潜んでいることがあります。

長く使い続けると繁殖の温床となり、かえってシンク全体を不衛生にしてしまいます。

1〜2週間を目安に新しいものへ交換し、清潔な状態を保ちましょう。

■関連記事■スポンジのカビは放置NG!効果的な取り方と予防策を専門家が徹底解説

8. キッチンのカビ取りでよくある質問(FAQ)

ここでは、キッチンのカビ取りや日常のメンテナンスについて、よくある疑問にお答えします。

正しい頻度と方法を知ることで、カビの再発を防ぎ、清潔な状態を長く保てます。

Q1. キッチンシンクの掃除の頻度は?

「毎日の拭き取り」「週2〜3回の洗浄」「週1回の除菌」が理想です。

使用後は必ず水気を拭き取り、数日に一度は中性洗剤で全体を洗いましょう。

排水口やゴミ受けは週1回を目安に漂白・除菌すると衛生的です。

Q2. カビ取り剤を使うときに気をつけることは?

換気を十分に行い、洗剤を混ぜないことが最重要です。

塩素系漂白剤を酸性洗剤(クエン酸・お酢など)やアルコールと一緒に使うと、有毒ガスが発生する危険があります。

使用後はしっかりすすぎ、乾かしてから次の作業を行いましょう。

Q3. カビを予防するために簡単にできることは?

「水気を残さない」「換気を続ける」「週1回リセット掃除」を習慣にすることです。

特に、シンクや排水口まわりを使った直後に乾拭きするだけでも、黒カビの発生を大幅に減らせます。

Q4. カビ取りの後に再発しやすい場所は?

シリコン目地・排水口・蛇口根元など乾きにくく湿度がこもる部分です。

カビ取り後はしっかり拭き上げて湿気を逃がし、風通しを良くしておくことが大切です。

Q5. キッチン全体にカビが広がってしまった場合は?

黒ずみや臭いがシンク以外の壁や収納内部まで広がっている場合は、専門業者への相談を検討しましょう。

見えない部分までカビが根を張っていることが多く、早めの対応で修繕費や健康リスクを防ぐことができます。

9. まとめ

今回は、キッチンシンクの素材別カビ取り方法と、再発を防ぐ日常習慣について解説しました。

黒カビは見た目が不衛生なだけでなく、健康被害や設備の劣化にもつながるため、早めに正しい方法で対処することが大切です。

シンクは素材によって適したカビ取り方法が異なります。

ステンレス、人工・人造大理石、ホーローなど、それぞれの特徴に合わせた方法を選びましょう。

ただし、カビが広範囲に広がっている場合や、デリケートな素材に色素が沈着している場合は、無理をせず専門業者に相談するのが安心です。

特に壁や収納など、シンク以外にカビが拡大している場合は、早めの対応が必要です。

また、キッチンはもともとカビが生えやすい環境です。

だからこそ、カビ取り後の日常的な予防習慣が重要になります。

キッチンは家族の健康を守る大切な場所です。

今回紹介した正しい除去法と予防策を取り入れ、清潔で快適な環境を長く維持していきましょう。

コメント