布団やマットレスを長期間フローリングに直置きしていると、湿気と汚れがこもり、カビが繁殖しやすくなります。

特に「畳むのが面倒だから」と敷きっぱなしにしてしまう、いわゆる万年床の状態は、黒カビ発生の最大の原因のひとつです。

就寝中にはコップ1杯(約200ml)程度の汗をかきます。

これに室内の湿気が加わり、さらにホコリや皮脂汚れが床と寝具の間に蓄積すると、カビは短期間で急速に繁殖します。

発生した黒カビは見た目が不快なだけでなく、アレルギーや呼吸器系の不調など健康被害を引き起こす可能性があります。

賃貸住宅では、退去時に高額な修繕費を請求されるケースも珍しくありません。

こうしたトラブルを防ぐには、早めの対処と日常的な予防が不可欠です。

本記事では、万年床や直置きが招くカビのメカニズムから、具体的な原因、安全な除去方法、そして再発防止のための習慣まで詳しく解説します。

「もうカビを生やしたくない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・万年床やマットレス直置きが危険な理由 ・フローリングの黒カビの具体的な原因 ・カビ取り前に注意すべき行動と安全な除去方法 ・業者に依頼する際のポイント ・フローリングのカビを再発させないための対策 |

目次

1. 万年床はカビの温床!?フローリングにカビ生える理由は?

フローリングは一見乾いているように見えても、条件が揃えば黒カビが発生します。

特に布団やマットレスを長期間敷きっぱなしにする「万年床」状態は、湿気と汚れがこもりやすく、カビの繁殖条件が整いやすい環境です。

ここでは、万年床が危険な理由と、意外なカビの発生要因を解説します。

1-1. 万年床は寝汗とホコリが作るカビの好環境

人は就寝中にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくといわれます。

布団をフローリングに直置きしていても、日中に畳んで乾燥させれば大きな問題にはなりにくいですが、敷きっぱなしが続くとカビのリスクは一気に高まります。

寝汗や室内の湿気が床との間にこもり、さらに寝具や衣服から出るホコリや皮脂汚れ、フケなどが蓄積してカビの栄養源となります。

こうして湿気と汚れが長期間たまり続けることで、黒カビは急速に繁殖し、見た目の汚れだけでなく、アレルギーや呼吸器系の不調など健康被害を招く可能性もあります。

1-2. 厚みがあっても油断禁物!マットレス直置きの落とし穴

マットレスは布団よりも厚みがあるため、フローリングに直置きしてもカビが生えにくいと思っている方も多いでしょう。

しかし、実際にはその厚みと重量が通気を妨げ、底面に湿気がこもりやすくなります。

さらにマットレス内部が冷えることで結露が発生しやすく、床との接触部分は高湿度の状態になることがあります。

こうした環境が続くと、見えない底面や床との間で黒カビが静かに広がってしまうのです。

1-3. 万年床以外にも潜むフローリング黒カビの原因

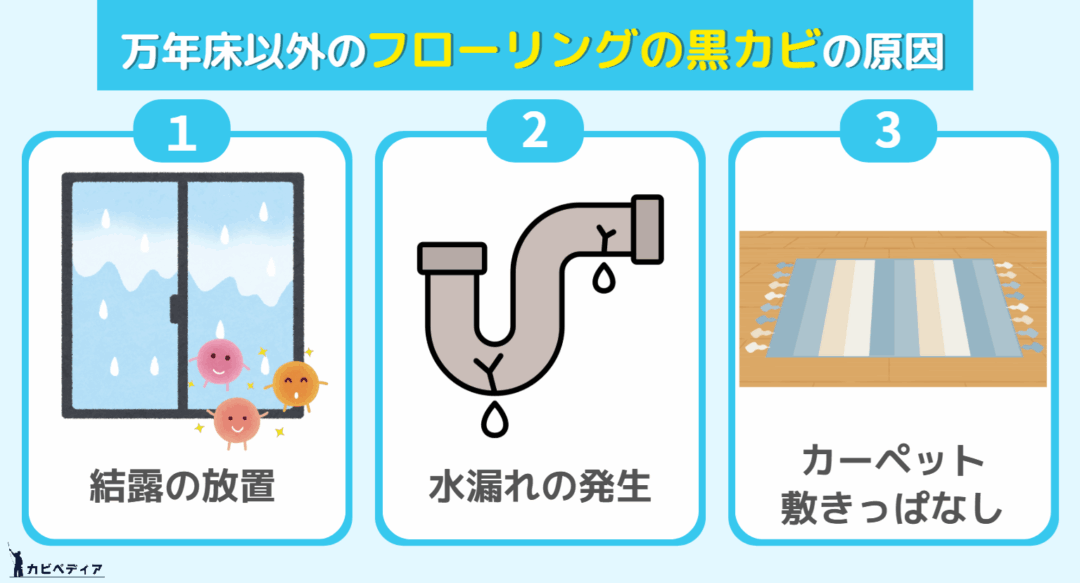

布団やマットレスの直置き以外にも、フローリングに黒カビを発生させる要因はいくつもあります。

主な原因として、以下のことが考えられます。

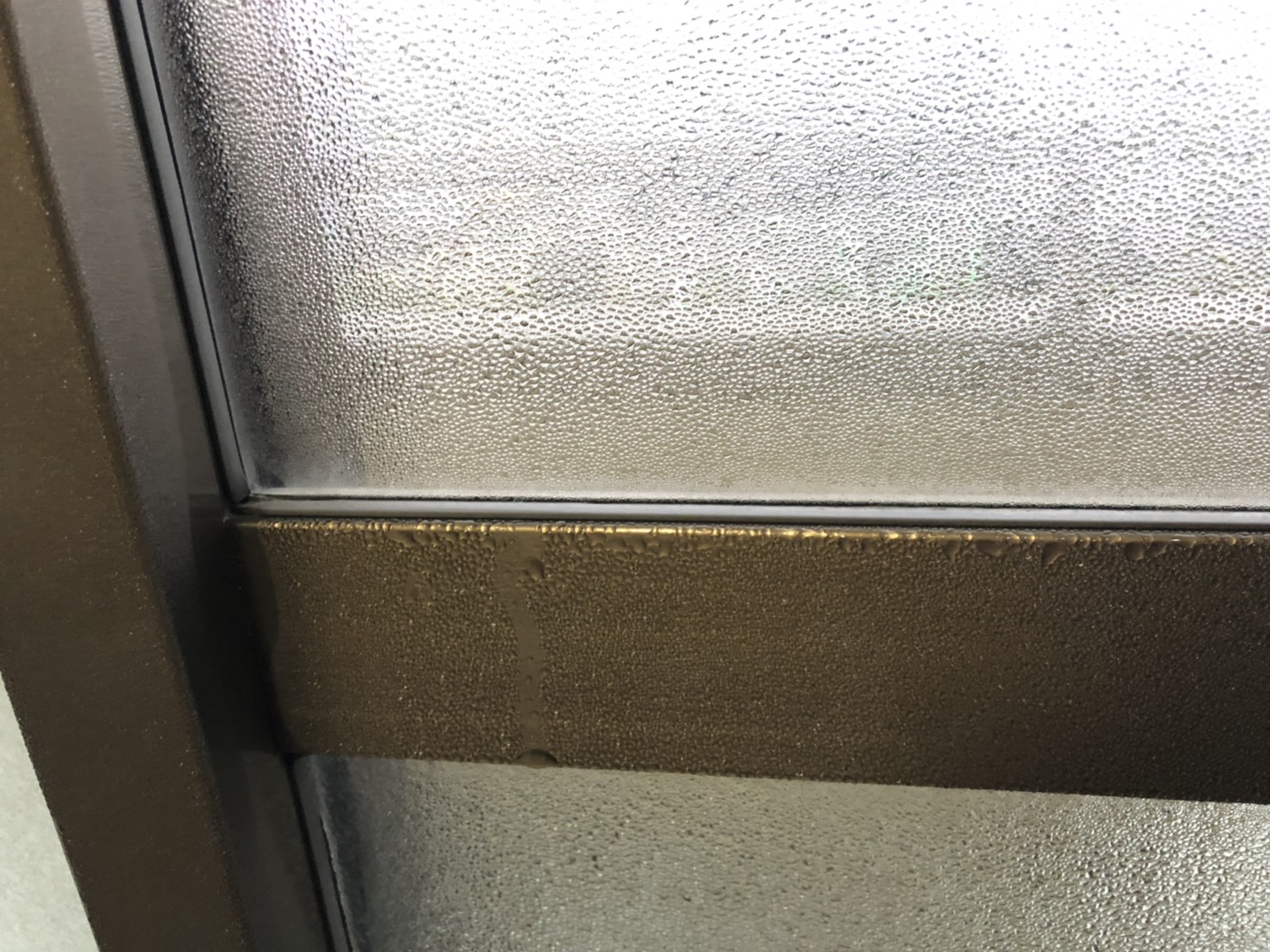

結露の放置

冬場は窓やサッシにできた結露が床に落ちやすく、放置すると床材の内部まで湿気が染み込みます。

これが長く続くと黒カビが広がる原因になります。

水漏れの発生

キッチンや洗面所、窓まわりなどの水漏れは、気づかないうちに床下まで湿気を回します。

短期間でもカビが発生する恐れがあるため注意が必要です。

カーペット敷きっぱなし

カーペットやラグを長期間敷きっぱなしにしていると、床との間の通気が悪くなります。

特にキッチン周辺、観葉植物の下、ペットの水飲み場やトイレ周辺などは水分がこもりやすく、カビの温床になりがちです。

このように、黒カビは万年床以外でも、湿気や通気不足から発生します。

日頃から原因を放置しないことが予防の基本です。

■関連記事■窓・サッシのカビ取り完全ガイド|重曹・エタノール活用から結露対策・再発防止までプロが解説

■関連記事■絨毯に黒カビが!?自宅でできるカビ取り方法と重曹を使った掃除法を解説

カビリスク診断で「原因の当たり」をつけよう

フローリングの黒カビは、万年床だけでなく結露や水漏れ、通気不足などが原因のこともあります。

カビリスク診断で、ご自宅の環境を一度チェックしてみてください。

2. フローリングのカビ取り前に確認するべきことは?

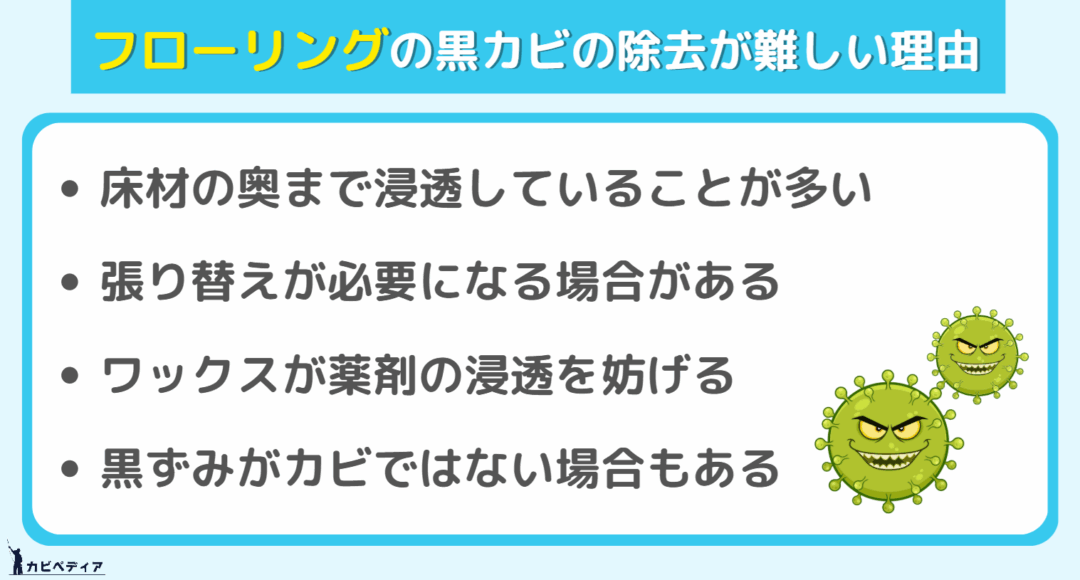

フローリングに発生した黒カビは、内部まで浸透している場合が多く、家庭での作業では完全に除去できないことが少なくありません。

さらに、誤った方法で除去しようとすると、カビをかえって広げてしまったり、床材を傷めてしまうリスクがあります。

ここでは、黒カビの除去が難しい理由と、やってはいけない行動を解説します。

2-1. フローリングの黒カビは自力での除去が難しい理由

フローリングの黒カビは、見た目以上に深刻なケースも多く、自力でのカビ取りには限界があります。

主な理由は次のとおりです。

床材の奥まで浸透していることが多い

黒カビは表面だけでなく内部まで入り込み、表面を掃除しても再び浮き出てくることがあります。

特に漏水や結露が原因の場合、水分とともに奥まで広がっている可能性が高くなります。

張り替えが必要になる場合がある

深くまで浸透したカビは、市販のカビ取り剤では内部まで届かず、完全除去は困難です。

この場合は床材の張り替えなど専門的な工事が必要になります。

ワックスが薬剤の浸透を妨げる

ワックス塗装がされていると薬剤がカビまで届かず、効果が十分に発揮されません。

除去の前にワックスを剥がす作業が必要になることもあります。

黒ずみがカビではない場合もある

経年劣化や木材の灰汁(あく)による黒ずみは、カビ取り剤を使っても改善しません。

見た目だけで判断せず、必要に応じて専門家に確認しましょう。

内部まで浸透した黒カビや原因不明の変色が発生している場合、まずカビ専門業者に相談することをおすすめします

その場合は、4. 困ったときはカビ取り業者に依頼すべき?を参考にしてください。

2-2. フローリングのカビ取りでやってはいけないこと

表面だけに発生している軽度のカビなら自力で除去できる場合もありますが、やり方を誤ると状況が悪化することがあります。

特に、次の行動は避けましょう。

【NG①】発生中に掃除機をかける

カビ胞子は非常に小さく、掃除機のフィルターを通り抜けて排気から室内に拡散します。

その結果、床だけでなく壁や天井、家具などにまでカビが広がってしまうこともあります。

除去作業と完全乾燥が終わるまでは掃除機の使用を控えましょう。

【NG②】塩素系カビ取り剤を安易に使う

カビキラーやキッチンハイターなどの塩素系漂白剤は強力ですが、フローリングの脱色や変色、素材の損傷を招く可能性があります。

どうしても色素を落とすために使う場合は、必ず目立たない箇所でテストし、短時間で作業を終えてから水拭きし、成分を残さないようにします。

【NG③】重曹をそのまま使う

重曹は研磨作用があり、フローリング表面を傷つけたり、ワックスを剥がして変色の原因になります。

使用する場合は水で薄めた重曹水にし、やさしく拭き取る方法を選びましょう。

3. フローリングのカビ取り方法

フローリングの奥まで黒カビが浸透している場合や、カビの範囲が広い場合は自力での除去は難しく、専門業者への依頼が推奨されます。

しかし、発生しているカビの範囲が狭く、かつ表面にとどまっている場合は、自分で安全に対処できることもあります。

ここでは、自力で行えるカビ取り方法をご紹介します。

3-1. 消毒用エタノールでカビ取りをする

市販されている消毒用エタノールを用いてフローリングのカビ取りを行う方法を紹介します。

エタノールは揮発性が高いため使用時は十分な換気を心がけ、火気には十分注意してください。

また、消毒用エタノールにはカビの殺菌と消毒の効果がありますが、漂白効果はないため、カビによる黒ずみや着色を除去することはできません。

黒カビの着色を除去したい場合は、別途フローリング用のカビ取り剤の使用が必要となります。

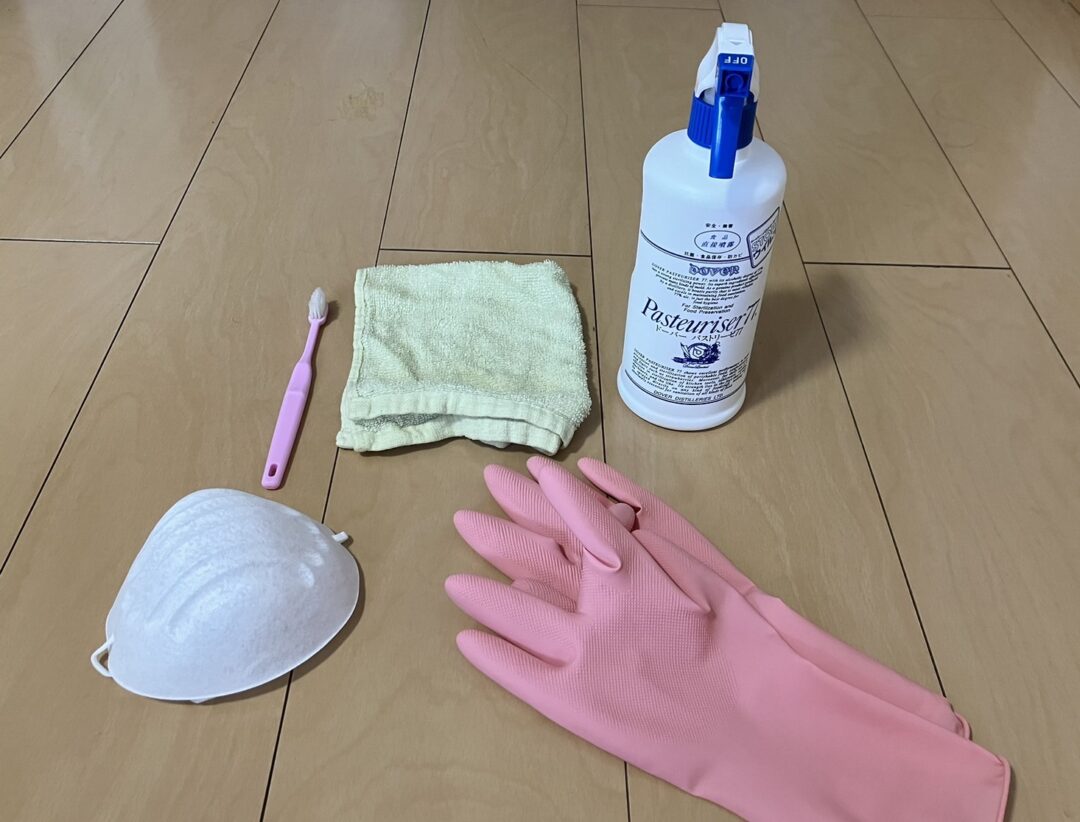

用意するもの

- スプレータイプの消毒用エタノール

- 歯ブラシ

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

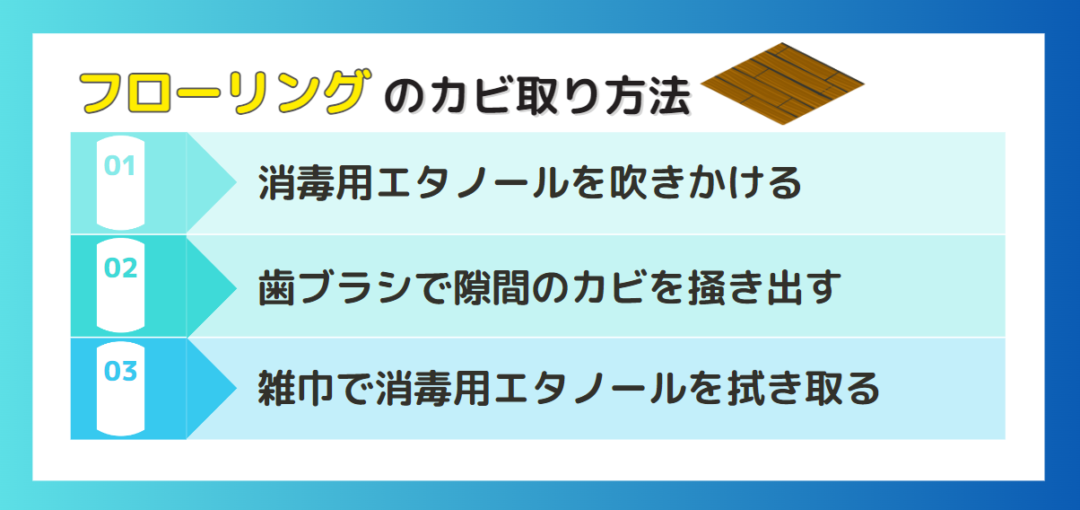

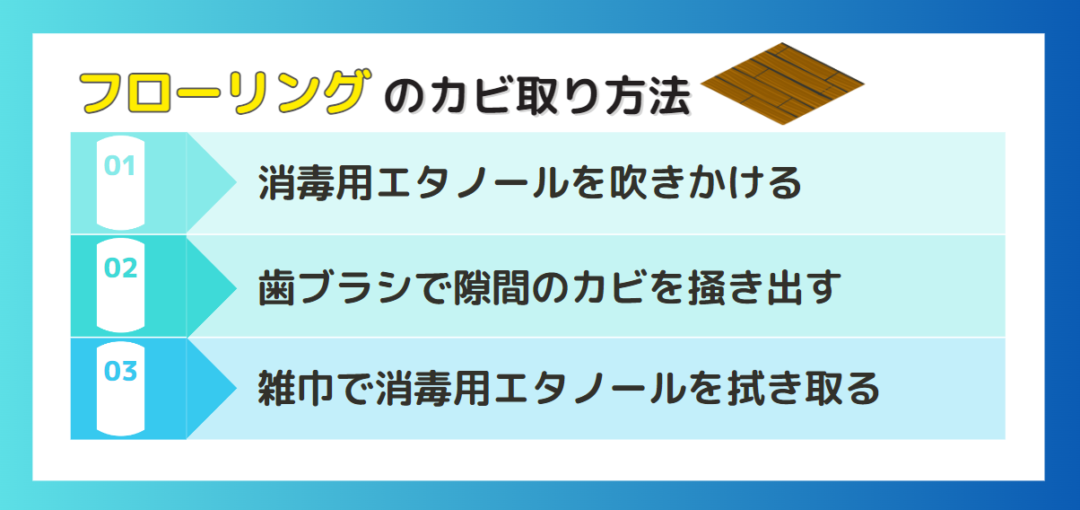

カビ取り手順

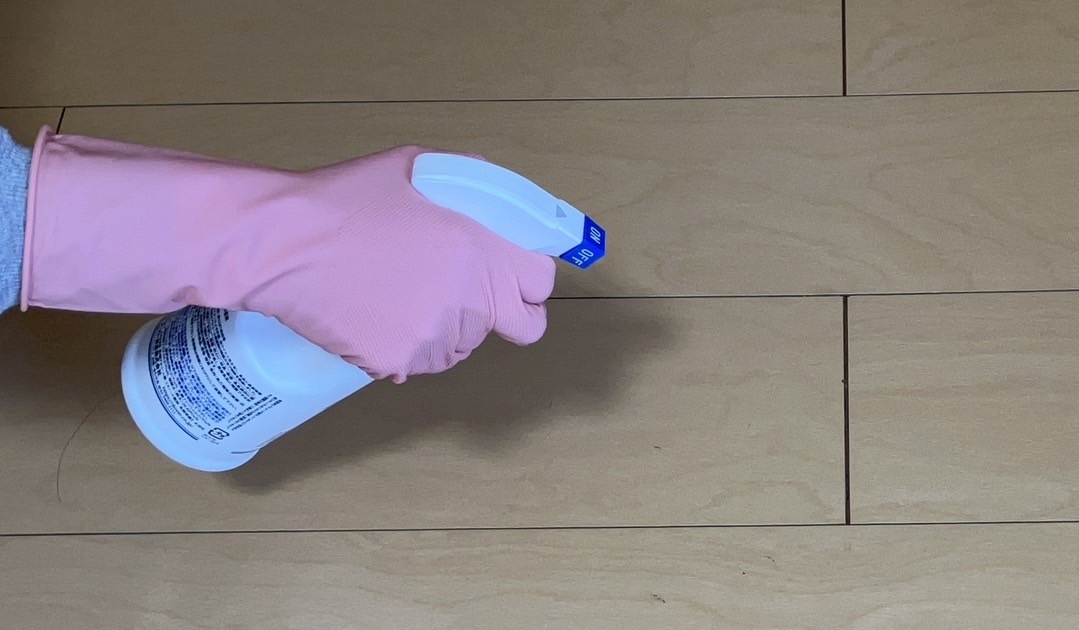

① 消毒用エタノールを吹きかける

床が汚れている場合は、作業前に表面の汚れを拭き取ります。

そして消毒用エタノールをカビとカビの周辺に吹きかけ、5~10分ほど放置してください。

② 歯ブラシで隙間のカビを掻き出す

フローリングの目地に入り込んだカビを歯ブラシで掻き出してください。

③ 雑巾で消毒用エタノールを拭き取る

乾いていない消毒用エタノールと掻き出したカビを雑巾で拭き取ってください。

カビが残る場合は、①~③を何度か繰り返してください。

その後、完全に乾かして終了です。

■関連記事■【保存版】フローリングのカビ取り完全ガイド|原因・正しい除去方法・再発防止策まで徹底解説

3-2. フローリング用のカビ取り剤を使用する

フローリングにも使用できるカビ取り剤を使用すれば、黒カビの殺菌、消毒、そして漂白が可能です。

しかし、一括りにフローリングと言っても、素材や塗装などの違いがあります。

例えば、以下の商品は木材のカビ取りで使用できます。

しかし、合板のフローリングでは使用不可だったり、クリアー塗装の場合は剥離が必要だったりと、すべてのフローリングでカビ取りできるわけではありません。

ビーワンコーポレーション カビホワイト カビソフト除去スプレー

出典:Amazon

まずは購入前に、カビ取りしたい場所に対応しているか確認してください。

そして使用する場合も、まずは目立たない箇所で試して変色や脱色がないか確認することをおすすめします。

カビ取り剤の詳しい使用方法や注意点は、購入した製品に付属の取り扱い説明書に記載されています。

製品ごとに適切な使用方法や安全上の注意が異なるため、必ず説明書を読み、正しく使用してください。

3-3. プロレベルのカビ取り剤を使用する

カビ取りを行うなら、ハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターもおススメです。

実際に業者が使用している液剤を誰でも使えるように改良した商品なので、自宅でプロレベルのカビ取りができます。

また、危険な成分は含まれていないため、フローリングだけでなく、水回りや壁、家具など様々な場所のカビ取りにも使用できます。

ただし、こちらもフローリングの表面に塗装があるとカビ取り剤が浸透しないことがあるため、注意してください。

カビ取りマイスター 除カビ剤

4. 困ったときはカビ取り業者に依頼すべき?

フローリングの黒カビが広範囲に広がっている、内部まで浸透している、または原因不明で繰り返す場合は、専門業者への依頼が最も安全で確実です。

無理に自力で作業を続けると、カビの胞子を部屋中に拡散させたり、床材や下地を傷める恐れがあります。

4-1. 業者に依頼した方がいいケース

次のようなケースに当てはまる場合は、早めの業者依頼を検討しましょう。

広範囲または床全体にカビが広がっている場合

家庭用のカビ取り剤や道具では除去に時間がかかり、その間にカビ胞子が舞い上がって家全体に広がる危険があります。

カビが内部まで浸透し、色が戻らない場合

黒カビが床材の奥まで入り込むと、漂白しても色素が残ることが多く、この場合は床材の張り替えが必要になることもあります。

床下や壁際から再発している場合

床下の湿気や断熱材の結露など構造内部が原因のカビの場合、表面だけの処置では不十分です。

原因箇所の特定と根本的な改善が必要です。

原因が特定できず、繰り返し発生する場合

結露や水漏れ、通気不良など、複数の要因が複雑に絡み合っていることもあります。

こうした場合は調査力のある業者でなければ根本的な解決は難しいでしょう。

4-2. 信頼できる業者選びのポイント

カビ取り業者を選ぶときは、料金の安さだけで決めず、信頼できるかどうかを見極めることが大切です。

判断材料として、以下のポイントを確認しましょう。

実績や専門性の確認

施工事例や作業写真、これまでの対応件数などが公開されているかをチェックしましょう。

扱えるカビの種類や規模、施工対象(住宅・店舗・施設など)が明確である業者は信頼度が高くなります。

使用する薬剤・施工方法の説明

人体やペットへの安全性、またフローリングや家具など素材への影響について丁寧に説明できる業者を選びましょう。

説明を曖昧にする業者や、使用薬剤を明らかにしない業者は避けた方が無難です。

見積もりの明確さ

作業範囲や費用内訳、追加費用の発生条件がはっきりしているかを事前に確認します。

見積書が簡単すぎる場合は、内容を詳しく説明してもらいましょう。

保証やアフターサービスの有無

施工後に再発した場合の保証やアフターサービスがあるかも重要です。

保証の条件や範囲を事前に確認しておくと、万一のときも安心です。

できれば2~3社から相見積もりを取り、費用・施工内容・対応の丁寧さを総合的に比較検討するのが理想です。

価格だけでなく、説明や対応の誠実さも大切な判断基準になります。

カビ取りマイスターなら相談無料

カビ取り専門業者のカビ取りマイスターは、これまでに5,000件以上の施工実績があり、幅広いカビの種類や建物の構造に対応可能です。

豊富な経験と技術力に加え、素材や環境に配慮した液剤を使用することで、安全かつ効果的なカビの除去を実現しています。

相談は無料なので、まずはお気軽にお問合せください。

4-3. 賃貸物件での注意点

賃貸住宅でカビ取り業者を利用する場合は、事前に管理会社やオーナーへ連絡し、許可を得てから依頼しましょう。

原因によっては、修繕費が貸主負担となることもあります。

依頼前には、以下の準備をしておくとスムーズです。

- 発生状況の記録:日付、発生範囲、状態がわかる写真を撮っておく

- 原因の把握:結露や水漏れなど心当たりがあれば合わせて報告

- 見積もり内容の共有:管理会社と業者の双方で内容を確認

このように事前準備を整えておくことで、費用負担や施工内容のトラブルを防ぎ、円滑に対応が進みます。

5. カビが生えた布団・マットレスはどう対処する?

布団やマットレスにカビが生えたら、状態によって自力対応・専門クリーニング・買い替えの3択になります。

放置するとアレルギーや呼吸器症状など健康被害のリスクが高まるため、早急に判断と対応が必要です。

5-1. 自宅で除去できるケースと方法

カビの程度が軽く、白カビや一部だけの黒カビにとどまっている場合は、自宅で対応できる可能性があります。

- 晴れた日に天日干しでしっかり乾燥させる

- カビ部分に消毒用エタノールを吹きかけて殺菌する

- 丸洗い可能な表示がある場合は、洗濯機やコインランドリーで丸洗いし、内部まで完全に乾かす

乾燥が不十分だと、わずかな湿気から再発する恐れがあるため、中綿までしっかりと乾燥させてください。

マットレスの場合も同様に、立て掛けて底面まで日光を当て、消毒用エタノールで殺菌後、内部まで乾燥させることが重要です。

布団・マットレスのカビ取りや対策は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■プロが教える!布団に生えたカビを効果的に除去する方法と9つのカビ対策術

■関連記事■寝ている間にカビを吸ってるかも?マットレスにカビが生える原因と安全な除去法とは

5-2. クリーニングや業者を利用すべきケース

以下のような条件に当てはまる場合は、自宅での完全除去が難しく、クリーニング業者への依頼が推奨されます。

- 黒カビが広範囲に広がっている

- 強いカビ臭がする

- カビや湿気が中綿・内部まで浸透している

布団の場合は、布団丸洗いに対応したクリーニングで内部まで洗浄できます。

ただし、一般のクリーニングだけでは繊維の奥に残ったカビ菌まで完全に除去しきれないことがあるため、ガス滅菌との併用がおすすめです。

ガス滅菌は、専用設備でガスを一定時間循環させ、繊維の奥に入り込んだカビ菌まで不活化を目指す方法です。

たとえばハーツクリーンなら、医療機器の滅菌にも使われるエチレンオキサイドガスを用いたガス滅菌に対応しています。

5-3. 買い替えを検討すべきケース

次の条件に当てはまる場合は、クリーニングよりも買い替えのほうが経済的かつ衛生的です。

- 製品が安価で、買い替えコストが低い

- 長年使用して汚れやへたりが目立つ

- 内部構造までカビが進行し、再発リスクが高い

買い替えは、カビが付着した寝具ごと処分し、健康被害や臭いの原因を一掃できる方法です。

また、防ダニ・防カビ加工が施された新しい寝具を選べば、再発予防にもつながります。

購入後は通気性の確保や湿度管理を徹底し、同じトラブルを繰り返さないようにしましょう。

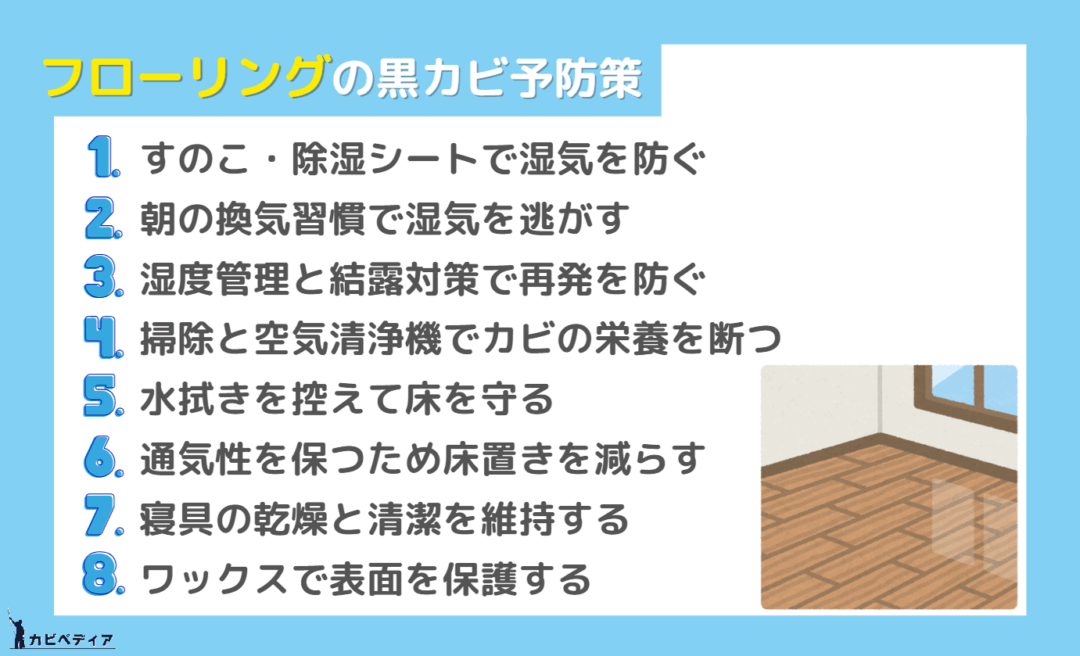

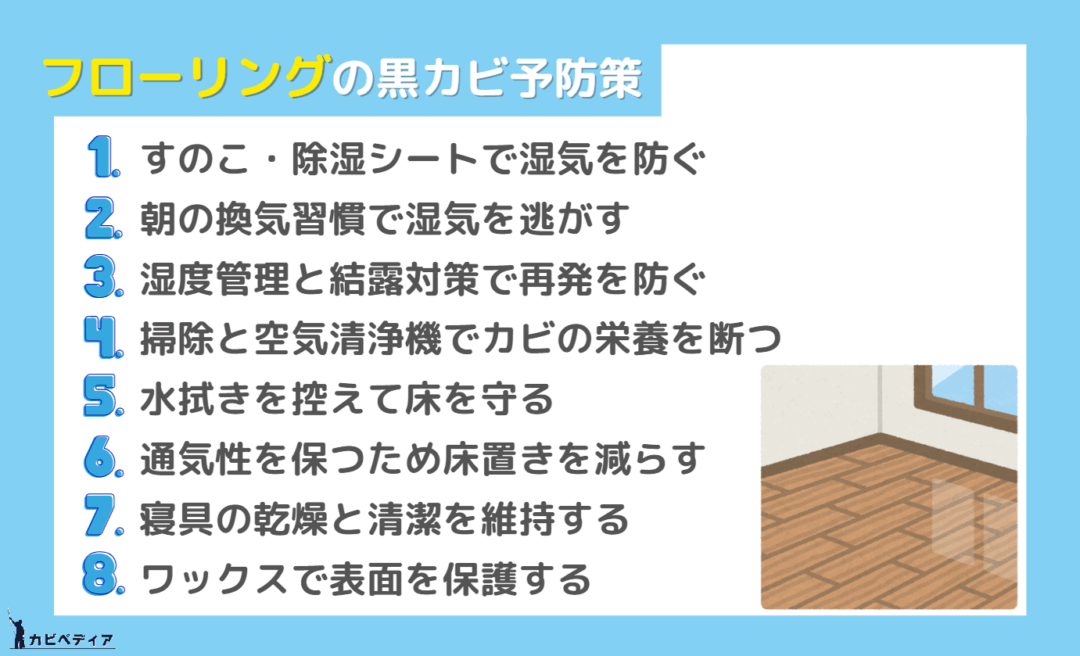

6. フローリングの黒カビを予防する方法

フローリングの黒カビは、湿気・汚れ・通気不足の3つを断つことで予防できます。

一度発生した場所は再発しやすいため、日常的な管理が欠かせません。

ここでは、黒カビを繰り返さないための具体的な習慣と対策を紹介します。

6-1. すのこ・除湿シートで湿気を防ぐ

寝具を直接フローリングに敷くと湿気がこもり、黒カビの原因になります。

すのこやベッドフレームで床との間に空間を作り、通気性を確保しましょう。

さらに除湿シートを併用すれば湿気対策が強化されます。

ただし敷きっぱなしでは効果が半減するため、寝具とシートは定期的に乾燥させることが大切です。

アイリスプラザ すのこマット

出典: Amazon

ドライペット ふとん快適シート

出典:Amazon

6-2. 朝の換気習慣で湿気を逃がす

起床後は、布団なら畳んで別の場所へ移動し、マットレスなら立て掛けて底面を乾燥させます。

そのうえで窓を2カ所以上開けて風を通し、床と寝具を同時に乾かしましょう。

所要時間はわずか1分ですが、この習慣を続けることでカビ予防の効果が大きく高まります。

6-3. 湿度管理と結露対策で再発を防ぐ

湿度60%以上でカビは繁殖が活発になるため、湿度計で常に室内の数値をチェックし、高い場合は除湿機やエアコンのドライ機能を活用しましょう。

結露が発生した場合はこまめに拭き取り、結露防止シートや吸水テープなどを利用するのも効果的です。

寝具は壁から5cm以上離して設置し、壁面の冷えによる湿気溜まりを防ぎましょう。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

ニトムズ 強力結露吸水テープ

出典:Amazon

6-4. 掃除と空気清浄機でカビの栄養を断つ

黒カビは皮脂・フケ・ホコリ・食べかすなどを栄養に繁殖します。

週に数回は掃除機やフローリングワイパーでホコリを除去し、家具の下や部屋の隅など汚れが溜まりやすい場所は念入りに清掃しましょう。

空気清浄機も併用すると、空気中のカビの胞子や花粉、ダニの死骸を除去し、室内での拡散を抑えられます。

フィルターの清掃や交換も忘れずに行ってください。

花王 クイックルワイパー フロア用掃除道具 本体

出典: Amazon

花王 クイックルワイパー ドライシート

出典: Amazon

6-5. 水拭きを控えて床を守る

多くのフローリングは表面に樹脂加工が施されており、水拭きを繰り返すと加工層が傷み、劣化や剥がれの原因になります。

どうしても水拭きが必要な場合は、雑巾を固く絞って短時間で拭き取り、その後すぐに乾いた布で水気を完全に拭き取りましょう。

6-6. 通気性を保つため床置きを減らす

床に段ボールや家具を直接置くと湿気がこもり、通気性が悪化します。

特に壁際は湿気が溜まりやすい場所です。

不要な物は処分し、家具は脚付きや通気性の良いデザインを選びましょう。

床面が広く空いていると掃除がしやすくなり、ホコリや汚れも溜まりにくくなります。

6-7. 寝具の乾燥と清潔を維持する

寝具そのものが湿気や汚れを含んでいると、カビの発生源になります。

週1回以上は天日干しや布団乾燥機で内部までしっかり乾燥させましょう。

シーツやカバーは定期的に洗濯し、汚れや皮脂を除去します。

洗濯が難しい場合は、除菌スプレーでこまめにケアすると効果的です。

アイリスオーヤマ 布団乾燥機

出典:Amazon

P&G ファブリーズ PREMIUM

出典:Amazon

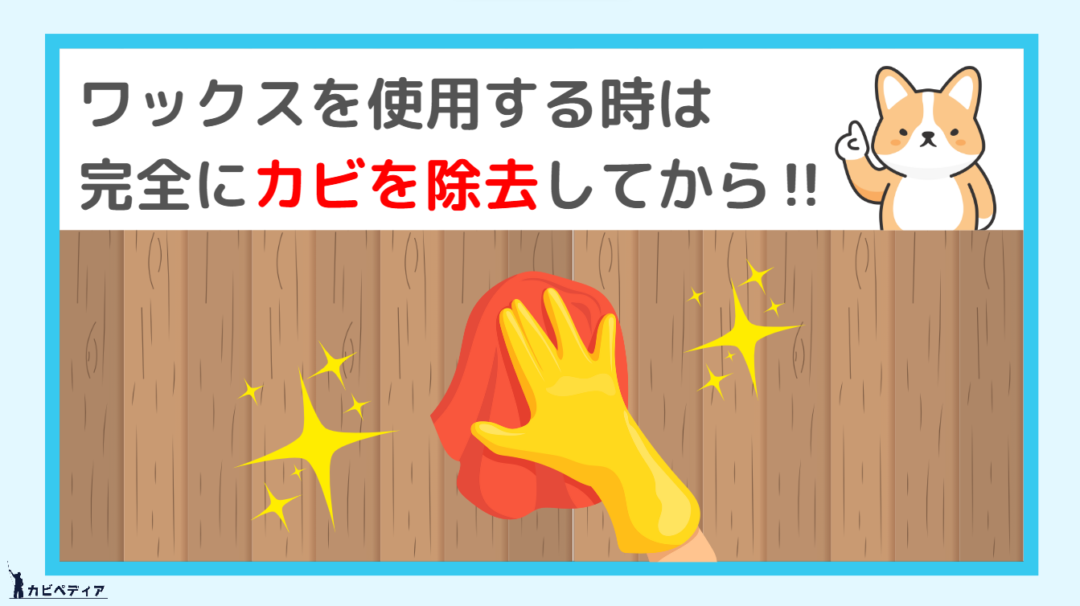

6-8. ワックスで表面を保護する

ワックスはフローリング表面を保護し、カビや汚れの付着を防ぐ効果があります。

油性ワックスは水や汚れをはじきやすい反面、滑りやすくなる傾向があり、水性ワックスは滑りにくいものの耐水性はやや劣ります。

そのため、キッチンや洗面所など水はねが多い場所には油性を、リビングや子ども部屋には滑りにくい水性を選ぶなど、使用場所に応じて使い分けるのがおすすめです。

塗布前には必ずカビや汚れを取り除き、清潔な状態で施工しないと、内部にカビが閉じ込められ除去が困難になるため注意しましょう。

リンレイ 油性ワックス ブルー液状

出典:Amazon

リンレイ フローリング専用ワックス

出典:Amazon

黒カビ予防チェックリスト(毎日〜毎週の習慣)

ここまで紹介した予防策を確実に実践するために、日常生活で意識したいポイントをチェックリストにまとめました。

毎日の習慣にすることで、フローリングや寝具の黒カビを長期的に防ぐことができます。

- 布団・マットレスは毎朝畳むか立て掛けて乾燥させている

- 窓を2カ所以上開けて換気している(1分でもOK)

- 室内湿度を常に60%以下に保っている(湿度計で確認)

- 寝具は週1回以上、天日干しか布団乾燥機で内部まで乾燥させている

- フローリングの掃除は週2〜3回以上行っている

- 家具や物を床に直接置かず、通気を確保している

- 除湿シートやすのこを定期的に干して湿気を抜いている

- 結露が出たらその日のうちに拭き取っている

これらをすべて実践すれば、黒カビの発生リスクは大幅に減らせます。

「少し面倒」と感じるかもしれませんが、将来の大掃除や修繕の手間を減らすためにも取り入れましょう。

7. フローリングのカビや万年床に関するよくある質問

カビの発生時期や除去方法、予防策は条件によって変わりますが、湿気・通気・清潔の3つが予防の鍵です。

ここでは、よく寄せられる質問とその答えをまとめます。

7-1. 布団やマットレス直置きでカビは何日で生える?

早ければ数日〜1週間でカビが発生する可能性があります。

室内の湿度・気温・通気性によって異なりますが、梅雨や冬の結露時期は特にリスクが高まります。

湿度60%以上の状態が続くと、短期間でも発生します。

7-2. 掃除機やコロコロでカビは取れる?

表面のカビは取れても、根は残ります。

掃除機や粘着ローラーでは表面の胞子しか除去できず、排気や空気中に胞子が拡散します。

黒カビは床材の奥まで根を伸ばすため、殺菌と十分な乾燥を伴う正しい除去方法が必要です。

7-3. 除湿シートだけでカビを防げる?

除湿シートだけでは不十分です。

湿気対策として有効ですが、敷きっぱなしでは効果が半減します。

寝具を毎日畳んだり、立て掛けたりして、しっかりと乾燥させることが重要です。

7-4. カビが生えた布団やマットレスは買い替えるべき?

内部までカビが浸透しているなら、買い替えるのがおすすめです。

表面のみで範囲が狭い場合は消毒用エタノールなどで応急処置できますが、内部に湿気やカビが入り込むと完全除去は困難で、健康リスクも高まります。

8. まとめ

布団やマットレスの直置きは、就寝中に発生する寝汗や体温によって湿気が床面に滞留しやすく、フローリングに黒カビが発生する大きな原因となります。

特に万年床の状態は通気が確保できず、短期間でカビの温床となってしまいます。

黒カビは床材の奥まで浸透してしまうと自力での除去が難しく、張り替えや専門業者による施工が必要になることもあります。

また、発生中に掃除機をかけるとカビ胞子を室内に拡散してしまうほか、塩素系カビ取り剤を安易に使用するとフローリングを変色・損傷させる危険があります。

これらの行為は避け、正しい方法でカビ取りしましょう。

再発を防ぐためには、通気性の確保・湿度管理・毎朝の乾燥ルーティンを組み合わせることが重要です。

以下のカビ予防策を日常生活に取り入れましょう。

フローリングの黒カビは見た目だけでなく健康被害にもつながります。

日々の小さな工夫を積み重ねて、清潔で快適な住環境を守りましょう。

コメント