タンスのカビ取り完全ガイド!簡単で効果的な方法と予防策をプロが伝授

「久しぶりにタンスを動かしたら裏側にカビがビッシリ生えていた」

「引き出しにカビが発生して、大切な衣類にまで移って困っている」

このような経験をしたことがある方も少なくないのではないでしょうか。

タンスは通気性が悪く湿気がこもりやすいため、家具の中でも特にカビが発生しやすい場所です。

カビを放置すると、衣類が台無しになるだけでなく、カビの胞子が室内に広がり、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、カビを発見したら迅速かつ適切な対応が必要です。

この記事では、タンスに生えたカビを除去する方法や、カビの再発を防ぐ対策を詳しく解説します。

「どこから手を付ければいいの?」と悩んでいる方も、この記事を読めばすぐに実践できるはずです。

タンスを清潔で快適な状態に戻し、安心して暮らせる環境を手に入れましょう。

| この記事でわかること |

| ・タンスのカビを見つけた時の正しい行動 ・簡単にできるタンスのカビ取り方法 ・タンスのカビを再発させないための対策 |

目次

1.タンスにカビを発見!最初にやるべきこと

衣替えや掃除の際、タンスの中や裏側でカビを発見することは珍しくありません。

タンスは木材で作られていることが多く、吸湿性が高いため湿気を吸い込みやすい性質があります。

そのため、湿度が高い環境に設置していると、カビが発生しやすくなるのです。

では、タンスにカビが生えているのを見つけた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

まずはカビがこれ以上拡散しないように、以下を参考にして対応してください。

1-1.衣類を取り出してカビの移りをチェック

タンスから衣類にカビが移り、そのまま繁殖してしまうことがあります。

また、衣類からタンスにカビが広がるケースも考えられるため、すべての衣類を取り出して状態をしっかり確認することが大切です。

衣類を取り出す際には、カビの胞子が舞い上がり、他の衣類や周囲に拡散する恐れがあるため、慎重に作業を進めましょう。

勢いよく取り出すのは避け、ゆっくりと丁寧に取り扱ってください。

確認した結果、カビが付着している衣類があれば、ビニール袋などに入れて密閉し、カビの拡散を防ぎます。

もし衣類にカビが繁殖している場合は、以下の方法でカビ取りすることをおすすめします。

自力で衣類のカビ取りを場合

漂白剤使用可能な衣類であれば、酸素系漂白剤を使用したつけ置き洗いがおすすめです。

ぬるま湯に漂白剤を溶かし、衣類を浸けて繊維に入り込んだカビ菌をしっかり除去しましょう。

その後、洗濯機で通常通り洗濯してから天日干しで乾燥させることで、カビを殺菌し、臭いを取り除くことができます。

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■ポリエステル製品にカビ!?正しいカビ取りと6つのカビ対策

■関連記事■布製品に黒カビ発生!?正しいカビ取りとカビ対策を徹底解説

衣類をクリーニングに出す場合

デリケートな素材や洗濯不可の衣類にカビが付着している場合は、クリーニング業者に依頼するのが安全です。

特にカビが深刻な場合は、カビ取り専門のクリーニング業者を利用しましょう。

カビ取り専門のハーツクリーニングなら、医療機器の滅菌にも使用されているエチレンオキサイドガス(EOG)を使用したガス滅菌で、繊維の奥深くに入り込んだカビの菌も死滅させることが可能です。

さらに老舗クリーニング店の熟練の技術で、カビのシミも取り除いてくれます。

大事な服やバッグなどにカビが発生した場合は、ぜひハーツクリーニングを検討してみてください。

■関連記事■カビが生えた衣類はクリーニングで落ちる?カビ対策と自宅でのカビ取りも解説!

1-2.壁や床へのカビの広がりを確認

タンスのカビを発見したら、周囲の壁や床にもカビが広がっていないか確認しましょう。

まず、タンスをゆっくりと動かし、背面や側面の状態をチェックします。

壁に黒ずみや白い斑点が見られる場合、それはカビが発生しているサインです。

次に、タンスが設置されていた床の状態を確認します。

畳やフローリング、カーペットなどは湿気を吸収しやすく、カビが生えることがあります。

カビが見つかった場合は、以下の記事を参考にして迅速に対処しましょう。

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

■関連記事■万年床で黒カビ発生!?自力でできるフローリングのカビ取りと注意点を解説

■関連記事■新築の畳はカビやすいって本当!?畳の青カビを簡単に除去する方法と再発予防策を解説

2.効果的なタンスのカビ取り方法

タンスの中身を全て取り出した後、カビ取り作業を開始します。

タンスは木材が使用されているため、お風呂場などで使用する塩素系カビ取り剤の使用は適していません。

そこで今回は、消毒用エタノールや酸素系漂白剤を使用したカビ取り方法を紹介します。

2-1.消毒用エタノールを使ったカビ取り方法

消毒用エタノールは、手軽で効果的なカビ取り方法としておすすめです。

アルコール濃度が70~80%の消毒用エタノールは殺菌力が高く、カビの除去に優れた効果を発揮します。

安全性が高く、ドラッグストアなどで簡単に購入できる点も魅力です。

ただし、エタノールには漂白効果がないため、黒カビの色素を取り除くことはできません。

白カビや表面に発生したカビの除去に適しているので、カビの種類に応じて使用しましょう。

用意するもの

- スプレータイプの消毒用エタノール

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意事項

- 消毒用エタノールは引火性が高いため、火気のある場所での使用は避けてください。

- 作業中は必ず換気を行い、マスクやゴム手袋を着用して体を保護しましょう。

- タンスの塗装や表面が傷む場合があるため、使用前に目立たない部分で試して確認してください。

カビ取り手順

- ①消毒用エタノールを含ませた雑巾で拭き取る

雑巾に消毒用エタノールを吹きかけ、その雑巾を使ってタンスに溜まっている埃などの汚れを取り除きましょう。

- ②消毒用エタノールを吹きかける

カビが発生している箇所やその周辺に消毒用エタノールを吹きかけます。

浸透するまで10~15分ほど放置します。

- ③雑巾で拭き取る

雑巾で消毒用エタノールを拭き取って、しっかりと乾燥させてください。

完全に乾いたのを確認してから、保管していたものを戻すようにしましょう。

■関連記事■意外な落とし穴!?見落としがちな家具の裏のカビ対策法を徹底解説!

■関連記事■すのこベッドに発生した白カビ・黒カビを簡単に除去!効果的なカビ対策も紹介

2-2.酸素系漂白剤で頑固なカビを漂白する方法

酸素系漂白剤は、漂白効果によってエタノールでは除去できなかったカビ汚れにも効果を発揮する可能性があります。

ただし、酸素系漂白剤はカビの除去に効果的な一方で、タンスなどの木材を傷める恐れがあります。

塗装が剥がれたり、変色するリスクがあるため、使用前には必ず目立たない部分で試し、安全性を確認してから作業を進めてください。

用意するもの

- 酸素系漂白剤

- バケツ・洗面器など

- 布

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

花王 ワイドハイターPRO ラク泡スプレー

出典: Amazon

注意事項

- 酸素系漂白剤はアルカリ性が強いため、必ずマスクとゴム手袋を着用し、肌に直接触れないよう注意してください。

- 作業中は窓を開けるなど、十分に換気を行いましょう。

- 木材やタンスの素材によっては、塗装や表面を傷める可能性があるため、使用前に目立たない部分で試して確認してください。

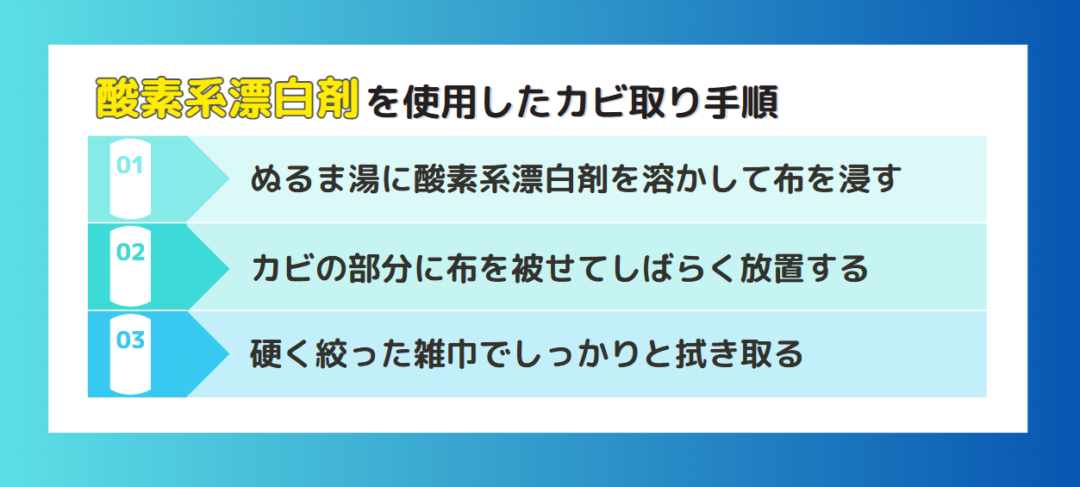

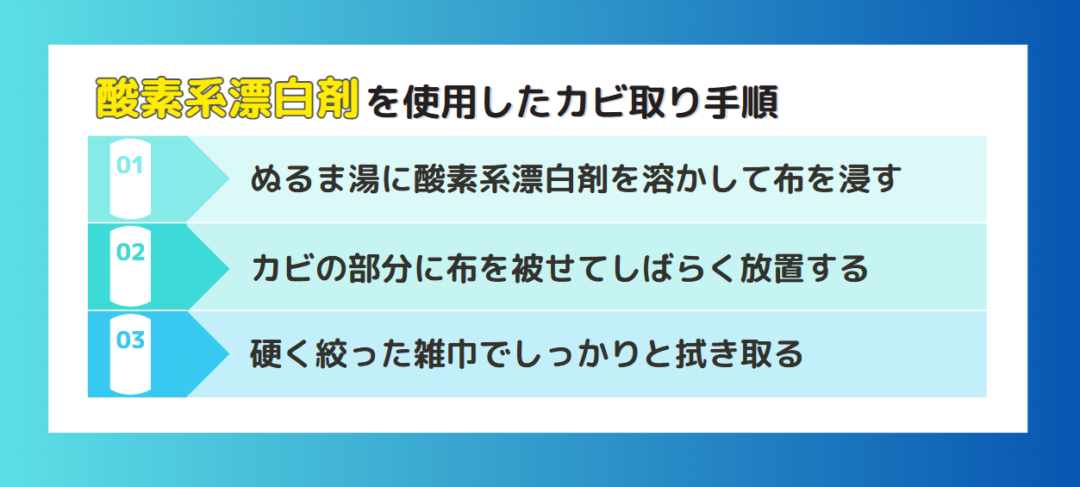

カビ取り手順

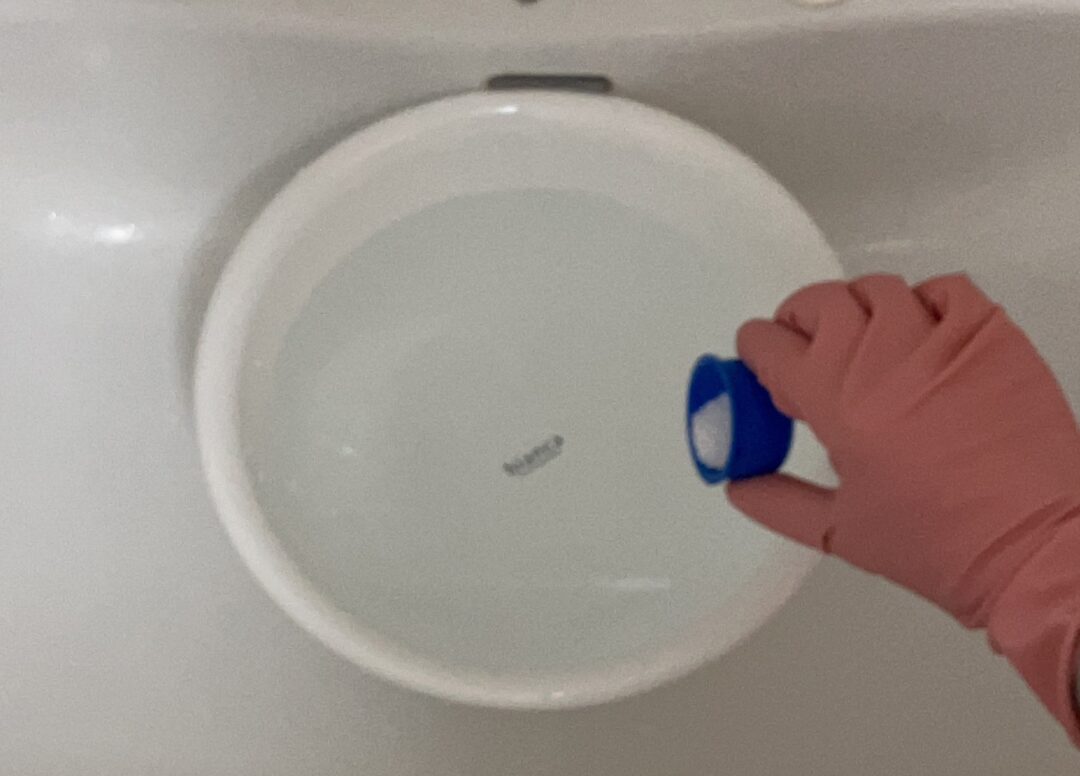

- ①ぬるま湯に酸素系漂白剤を溶かして布を浸す

ぬるま湯に酸素系漂白剤を入れて溶かし、その中に布を浸しましょう。

- ②カビの部分に布を被せてしばらく放置する

酸素系漂白剤を溶かした液に浸した布をカビが発生している箇所に被せてください。

それから30分程度放置します。

- ③硬く絞った雑巾でしっかりと拭き取る

漂白剤の成分が残らないように、硬く絞った雑巾でしっかりと拭き取り、乾燥させてください。

完全に乾いたのを確認してから、保管していたものを戻すようにしましょう。

2-3.プロレベルのカビ取りをするならカビ取りマイスター

酸素系漂白剤を使ってもカビが取り切れない場合や、大量のカビが発生している場合は、プロレベルのカビ取り剤を使用するのがおすすめです。

カビ取りマイスターは、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した商品で、業者が使用する液剤を一般家庭でも安全に使えるよう改良されています。

この商品は、塩素系カビ取り剤とは異なり、木材やタンスの表面にダメージを与えにくい成分で作られているため、安心して使用できます。

さらに、カビ取りマイスターキットなら防カビ剤もセットになっているため、カビの再発防止にも効果を発揮します。

住宅のさまざまな場所で使用できるため、1つ常備しておくと非常に便利です。

カビを完全に取り除きたい方は、ぜひ「カビ取りマイスター」を検討してみてください。

3.自力での対応が難しいときは専門業者へ!

タンスに頑固なカビが発生し、自力では取り除けない場合や、壁や床に広がってしまった場合には、専門業者に依頼するのが最も効果的です。

特に広範囲にわたる被害や根深いカビは、家庭用の道具や薬剤では完全に対処できないことが多いため、プロの技術を活用することで確実かつ安全に問題を解決できます。

以下では、業者に依頼するメリットや依頼すべきケース、信頼できる業者の選び方について詳しく解説します。

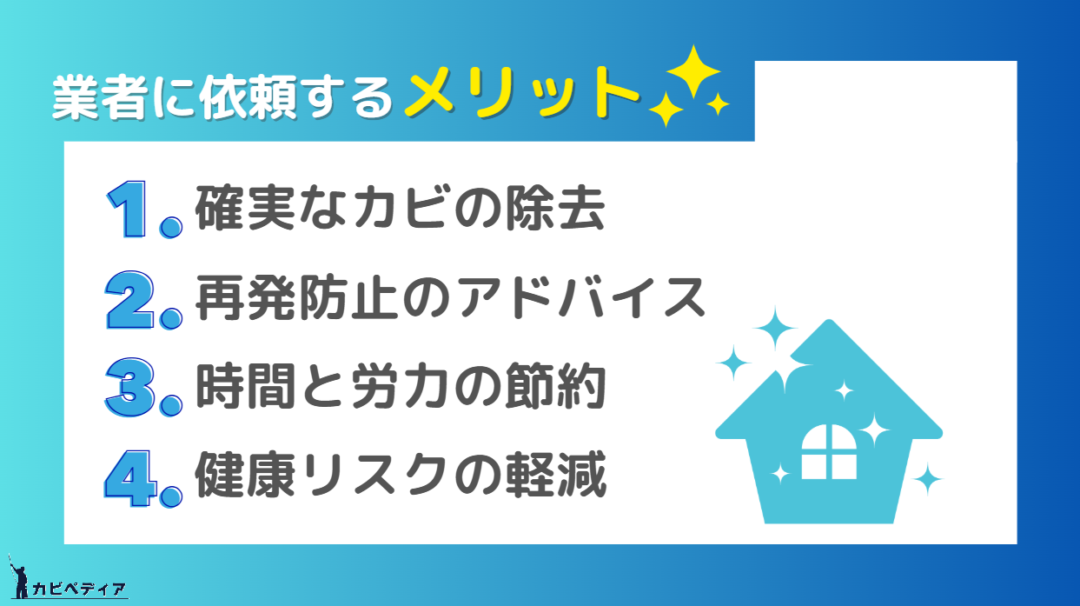

3-1.業者に依頼するメリット

専門業者に依頼することで、自力では難しい問題も効率的に解決できます。

主なメリットは以下の通りです。

専門業者は、専用の薬剤や機器を使用し、目に見えるカビだけでなく、目に見えないカビの菌まで徹底的に除去してくれます。

また、防カビ処理や再発予防のアドバイスを受けられることもあるため、長期的に清潔な環境を維持することが可能です。

そして、自力でのカビ取りは時間と労力がかかる上、効果が不十分な場合もありますが、業者に依頼すれば効率的に作業を進めることができます。

さらに、作業中にカビの胞子が飛散してしまうリスクも低減できるため、健康への影響を最小限に抑えることができるのも大きなメリットです。

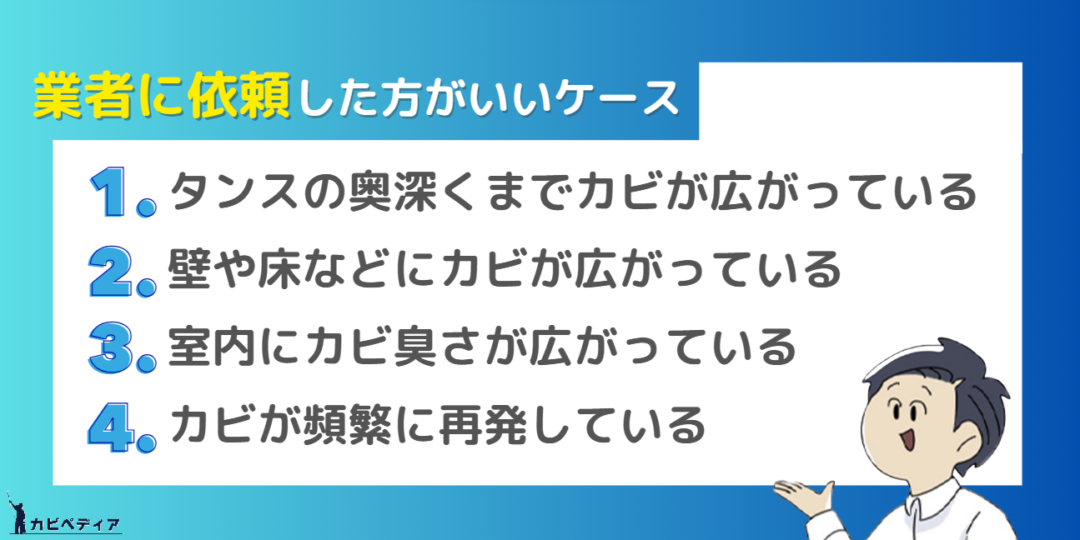

3-2.専門業者に依頼すべきケース

カビがひどくなると、自力での除去が難しくなります。

無理に自分で対処しようとすると、タンスの表面を傷めたり、カビが十分に除去できず再発したりする可能性が高くなります。

そのため、以下のようなケースでは専門業者に任せることを検討すると良いでしょう。

タンスの内部や裏側にカビが広がり、表面の掃除では対応しきれない場合や、壁や床の広範囲にカビが広がっている場合、自力で完全にカビを除去するのは難しいでしょう。

さらに、部屋中にカビの臭いが広がっている場合は、空気中にカビ菌が漂っている可能性が高く、健康への影響も懸念されます。

また、過去に自力でカビ取りを行ったにもかかわらず再発している場合は、カビが完全に除去できていなかったことが原因かもしれません。

こうした状況では、無理に自分で行うのではなく、専門業者に任せるのが最も効果的です。

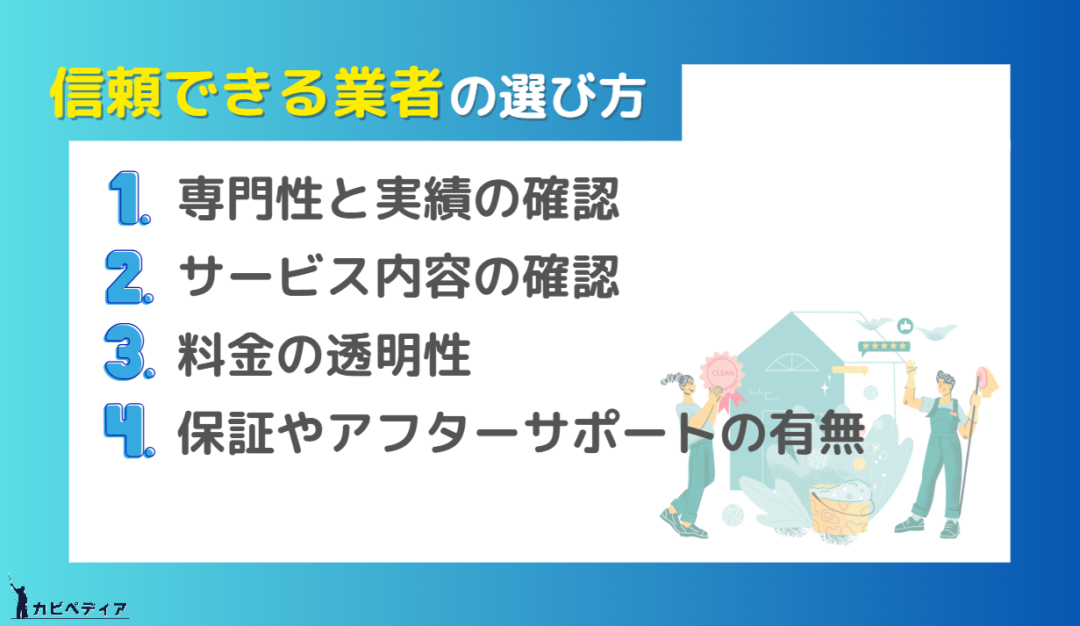

3-3.信頼できる業者の選び方

カビ取り業者は多く存在するため、どの業者に依頼すべきか迷うこともあると思います。

信頼できる業者を選ぶには、以下のポイントを押さえることが重要です。

業者を選ぶ際は、専門性や実績、提供されるサービス内容をしっかり確認することが重要です。

カビ取りを専門に扱い、豊富な経験を持つ業者であれば、的確で効果的な対応が期待できます。

また、料金の透明性も重要なポイントです。

見積もりが明確で、追加料金が発生しないかを事前に確認することで、安心して依頼することができます。

さらに、保証やアフターサポートがあるかもチェックしましょう。

施工後にカビが再発した場合に対応してくれる業者であれば、長期的に安心です。

4.そもそもタンスにカビが発生する原因とは?

タンスは家具の中でも特にカビが発生しやすい場所ですが、その原因を正しく理解することで、カビを未然に防ぐ対策を講じることができます。

ここでは、タンスにカビが発生する主な原因と、日常生活でカビの発生を助長する行動について詳しく解説します。

4-1.湿気が溜まりやすい環境と木材の性質

タンスにカビが発生する最大の要因は湿気です。

特に押し入れや部屋の隅など通気性の悪い場所に設置されたタンスは、湿気がこもりやすく、カビの温床となります。

また、壁や床に密着しているタンスの裏側は空気が循環しにくいため、湿気が溜まりやすい環境です。

さらに、多くのタンスは木材で作られており、木材は吸湿性が高いという特性があります。

一度湿気を吸い込むと、木材内部に湿気がこもり、カビが発生しやすい状態になります。

特に梅雨や夏場のような湿度が高い季節には、このリスクが一層高まるでしょう。

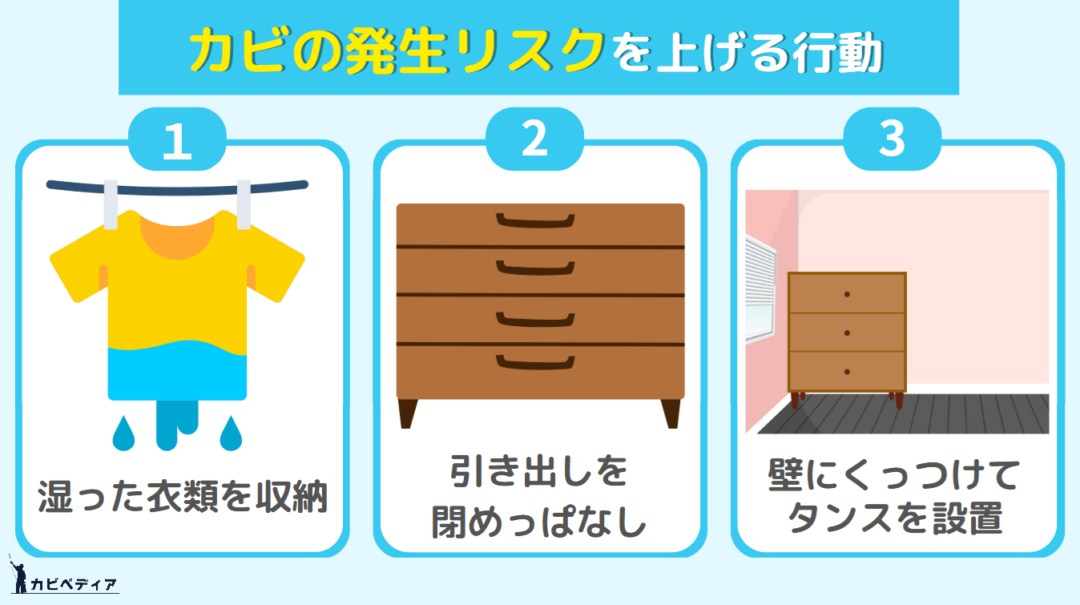

4-2.カビの発生を助長する行動

日常生活の中で、知らず知らずのうちにカビの発生を促す行動を取っていることがあります。

濡れた衣類や乾ききっていない洗濯物をタンスに収納することで、タンス内の湿度が高まり、カビが繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

また、タンスの引き出しを長期間閉めっぱなしにしておくと、内部の通気性が悪くなり、湿気がこもりやすくなります。

さらに、タンスを壁に密着させて設置している場合は、背面に湿気が溜まりやすく、これがカビの発生原因となります。

これらの行動や環境は、タンスにカビを発生させる大きな要因となるため、カビが発生しないように対策することが大切です。

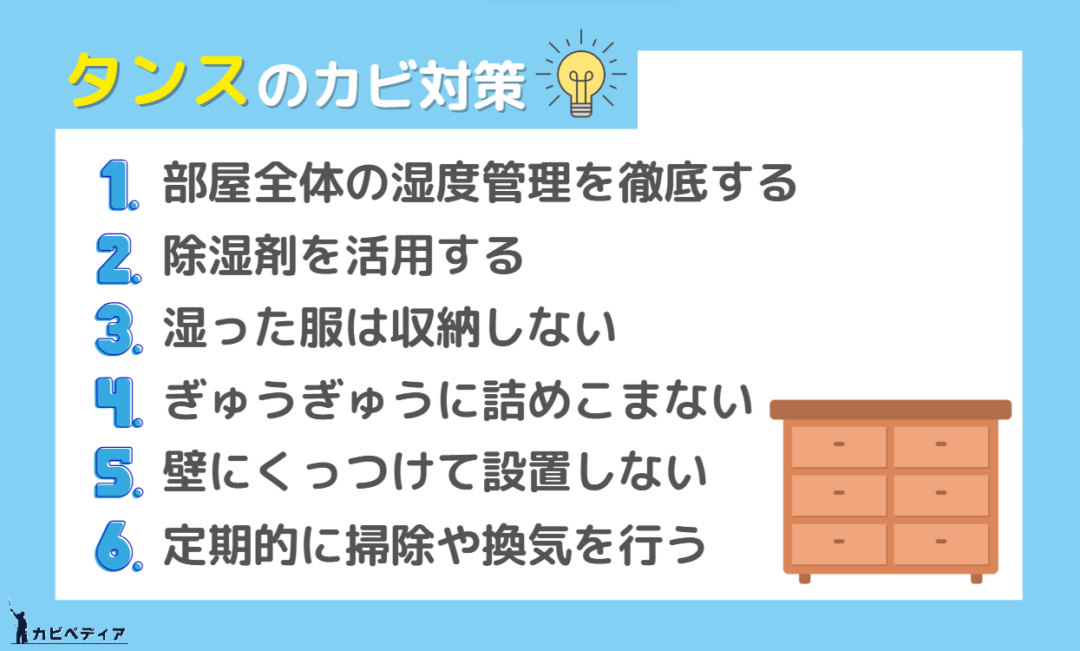

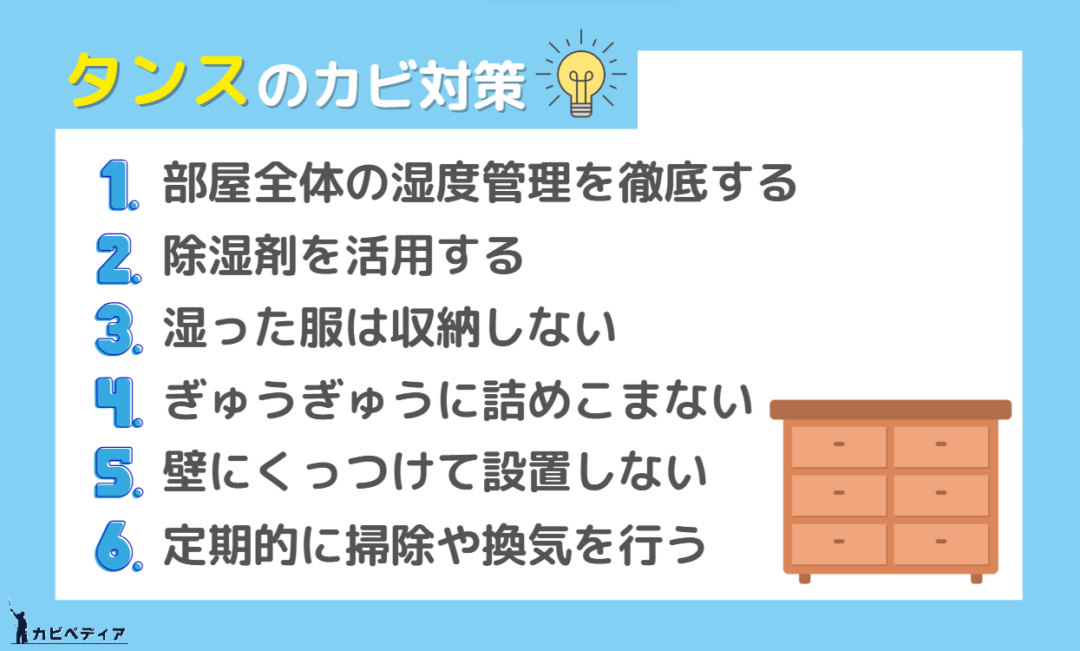

5.タンスのカビを再発させないための徹底対策

4.そもそもタンスにカビが発生する原因とは?でお伝えした通り、タンスはカビが発生しやすい家具の一つです。

さらに、カビを助長する行動を続けることで、そのリスクはさらに高まります。

そのため、カビの再発を防ぐためにしっかりと対策するようにしましょう。

5-1.部屋全体の湿度管理を徹底する

カビの再発を防ぐには、部屋全体の湿度を適切に保つことが重要です。

カビが繁殖しやすい湿度は60%以上とされていますので、湿度は50〜60%以下を目安に管理しましょう。

部屋に湿度計を置いて定期的にチェックし、必要に応じて除湿機やエアコンの除湿機能を活用してください。

さらに、窓を開けて換気を行い、湿気を逃がすことも効果的です。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

5-2.除湿剤を活用する

タンス内の湿度を下げるために、除湿剤を活用するのも効果的な方法です。

市販の除湿剤にはシリカゲルや塩化カルシウムなどの成分が使われており、これらがタンス内の余分な湿気を吸収してくれます。

ただし、除湿剤は湿気を吸い切ると効果が薄れるため、定期的に交換することを忘れないようにしましょう。

白元アース 湿気取り ドライ&ドライUP 引き出し・衣装ケース用

出典:Amazon

5-3.湿った服は収納しない

洗濯物が乾いていない状態で収納すると、タンス内の湿度が上がり、カビが発生しやすくなります。

洗濯後の衣類は、天日干しや乾燥機でしっかり乾かしてから収納することが大切です。

また、雨で濡れた服や汗をかいたままの衣類も収納しないよう注意しましょう。

これらをそのまま入れると、タンス内に湿気がこもり、カビの温床になってしまいます。

5-4.ぎゅうぎゅうに詰めこまない

タンス内に衣類を詰め込みすぎると、空気の流れが悪くなり、湿気がこもりやすくなります。

湿気が逃げるスペースを確保するためには、収納スペースに余裕を持たせることが大切です。

引き出しの中を7〜8割程度の容量に抑えることで、通気性が良くなり、カビの発生を抑えることができます。

また、定期的に衣類を整理し、不要なものは処分することで収納スペースを最適化しましょう。

衣類の整理は、衣替えのタイミングで行うのがおすすめです。

5-5.壁にくっつけて設置しない

タンスを壁に密着させて設置すると、壁とタンスの間に湿気が溜まりやすくなり、カビが発生する原因となります。

これを防ぐためには、壁との間に5〜10センチ程度の隙間を確保して設置することが効果的です。

この隙間が空気の流れを生み出し、湿気の蓄積を防いでくれます。

また、設置場所も重要で、湿気がたまりやすい押し入れや窓際を避けるのがベストです。

通気性の良い場所を選び、設置後も定期的に背面のチェックを行いましょう。

5-6.定期的に掃除や換気を行う

タンスのカビを防ぐためには、定期的な掃除と換気が欠かせません。

引き出しや扉を開け、内部の空気を入れ替えることで湿気がこもるのを防ぐことができます。

また、衣替えのタイミングや季節の変わり目には、タンスの中身をすべて取り出し、内部を丁寧に拭き掃除しましょう。

掃除には消毒用エタノールを使うと、効果的にカビ菌を除去できます。

こうした定期的なお手入れを習慣化することで、清潔でカビの発生しにくい環境を維持することができます。

6.まとめ

今回は、効果的なタンスのカビ取り方法と再発を防ぐ対策について詳しく解説しました。

カビを放置すると、衣類や家具に深刻なダメージを与えるだけでなく、カビの菌が室内全体に広がり、健康リスクを引き起こす可能性があります。

しかし、適切な方法で迅速に対応すれば、被害を最小限に抑えることができます。

身近なアイテムでカビを除去する場合は、消毒用エタノールや酸素系漂白剤でカビ取りしましょう。

ただし、タンスの素材によっては自力でのカビ取りが難しい場合もあります。

特に、カビがタンスだけでなく壁や床など広範囲に広がっている場合は、自力で対処しても完全に除去できず、再発する可能性が高いです。

そのような場合は、専門業者に依頼することを検討してみてください。

プロの業者であれば、タンスや壁を傷めることなく、専用の薬剤や機器を使ってカビを確実に取り除いてくれます。

さらに防カビコーティングもしてもらえば、カビの再発を防ぐことも期待できます。

どこのカビ取り業者に依頼するべきか迷っているようでしたら、まずはカビ取り実績5,000以上のカビ取りマイスターに相談してみてください。

また、カビを取り除いた後には、再発を予防することが大事です。

以下のカビ対策を行って、カビの生えにくいタンスを維持しましょう。

日々の小さな心がけが家具や衣類を長持ちさせ、快適な生活環境を保つ鍵となります。

この記事を参考にして、清潔で安心な環境を目指してください。