新築の畳はカビやすいって本当!?畳の青カビを簡単に除去する方法と再発予防策を解説

「新築で家を建てたのに、畳に青カビが発生してしまった」

「畳が古くなったから新しくしたら、すぐにカビが生えてしまって困っている」

新しい畳は見た目も香りも心地よく、生活をより快適にしてくれるものです。

しかし、実は新築や新しい畳は青カビが発生しやすいことをご存じでしょうか?

新築の家では、建材やコンクリートに残る水分が湿度を高め、カビが発生することがあります。

また、張り替えたばかりの畳も内部に湿気を含んでいることが多く、これが青カビの温床になります。

青カビを放置すると見た目が悪いだけでなく、健康に悪影響を及ぼすこともあるため、早めの対処が必要です。

とはいえ、正しい方法を知らずに掃除すると畳を傷める可能性があるため注意しなければいけません。

この記事では、畳に生えた青カビを簡単に除去する方法から、再発を防ぐための効果的な予防策、そして新築や新しい畳がカビやすい原因まで、わかりやすく解説します。

快適な住まいを守りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.畳の青カビを簡単に除去する方法

青カビを放置すると畳が傷んで寿命を縮めるだけでなく、カビがさらに広がり、部屋全体の空気を汚染してしまう恐れがあります。

そのため、畳に青カビが発生したら早急に対処することが重要です。

湿気が多い環境では、青カビが他の種類のカビやダニの温床となり、衛生状態が悪化することも少なくありません。

その結果、アレルギーや喘息などの呼吸器系トラブルを引き起こす可能性があります。

こうした健康リスクや住まいへの悪影響を防ぐためにも、なるべく早くカビ取りしましょう。

ここでは、消毒用エタノールを使用した、簡単で効果的な青カビの取り除き方を詳しく解説します。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 歯ブラシ

- キッチンペーパー

- タオル

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

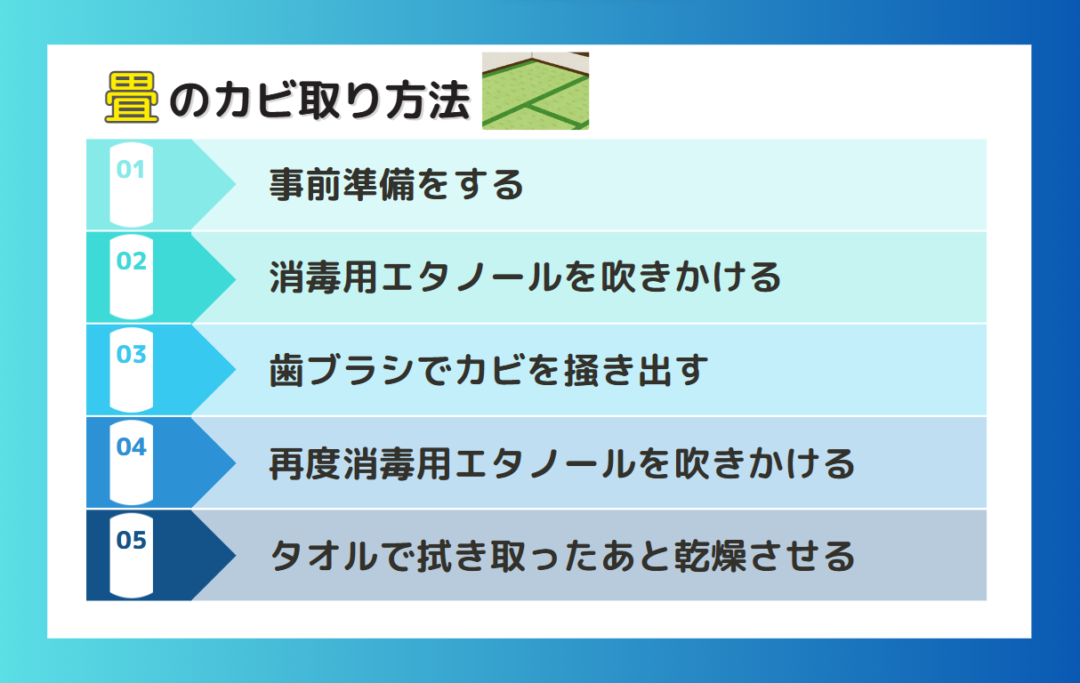

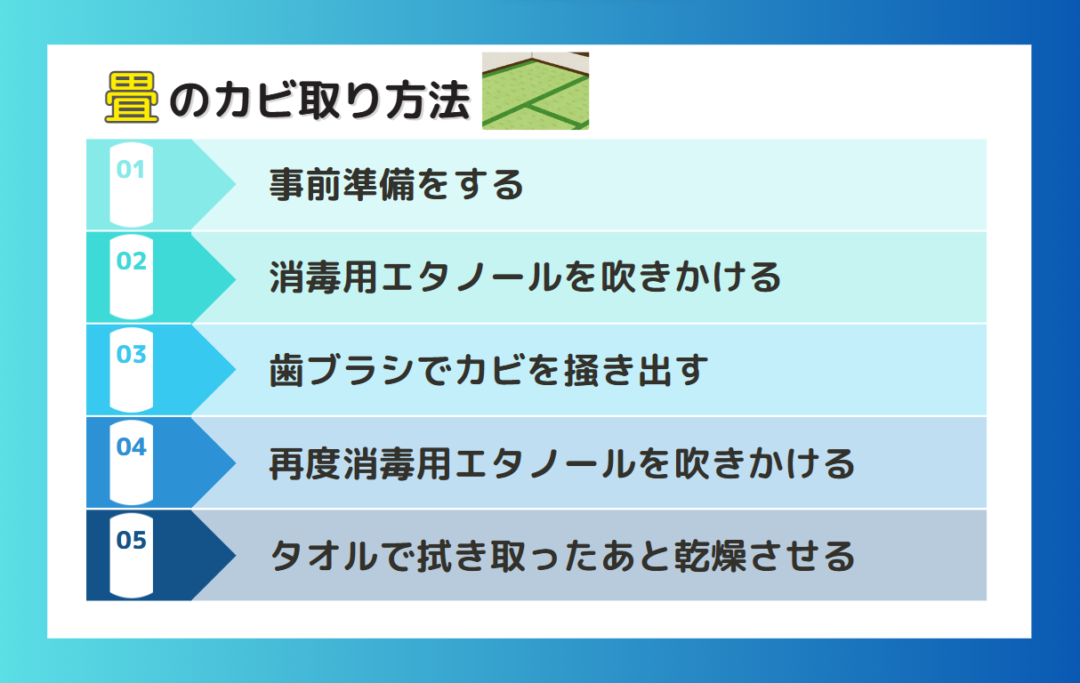

カビ取り手順

- ①事前準備をする

マスクとゴム手袋を着用し、換気を良くして作業を始めます。

スプレータイプの消毒用エタノールではない場合は、スプレーボトルにエタノールを入れてください。

- ②消毒用エタノールを吹きかける

カビが生えている部分に消毒用エタノールを均一にスプレーします。

スプレーした後、10~15分ほど放置してエタノールがカビに浸透するのを待ってください。

- ③歯ブラシでカビを掻き出す

歯ブラシを使い、畳の目に沿って優しくカビを掻き出します。

強くこすりすぎると畳を傷める可能性があるので注意しましょう。

掻き出したカビはキッチンペーパーで拭き取ってください。

- ④再度消毒用エタノールを吹きかける

掻き出したカビを完全に除去するために、もう一度エタノールをスプレーします。

スプレー後、5分ほど放置して殺菌効果を高めます。

- ⑤タオルで拭き取ったあと乾燥させる

エタノールが残らないよう、乾いたタオルでしっかり拭き取ります。

最後に、畳が完全に乾燥するまで風通しの良い場所で自然乾燥させます。

晴れた日には窓開けて扇風機を使うと効果的です。

■関連記事■土壁に生えたカビの正しい落とし方!プロが教える応急処置とカビ対策

■関連記事■押入れは開けっ放しが正解?白カビを防ぐ対策&カビ取り方法を徹底解説

2.畳の青カビ掃除の際に気をつけたいポイント

青カビは根が浅く、胞子が飛散しやすいため、掃除中に広がらないよう配慮が必要です。

また、畳は天然素材でデリケートなため、強い薬剤や過剰な力で掃除すると傷んでしまうことがあります。

適切な方法で掃除をしないと、カビが再発したり畳の寿命を縮める原因にもなるため注意しましょう。

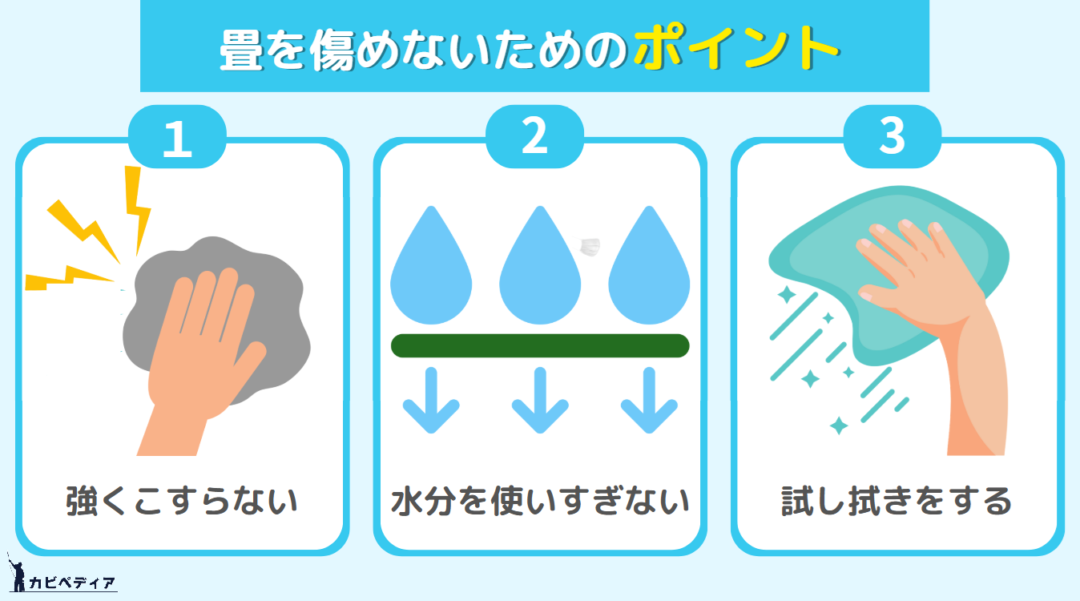

2-1.畳を傷めないための注意点

青カビを除去する際に、誤った方法でカビ取りすると畳の表面が傷ついたり、カビが悪化する恐れがあります。

以下のポイントに注意して、慎重に作業を行いましょう。

- 強くこすらない

青カビを完全に取り除こうとすると、つい力を入れてゴシゴシこすりたくなりますが、畳の表面を傷める原因になります。

柔らかい歯ブラシを使い、畳の目に沿って優しく掻き出すようにしましょう。

- 水分を使いすぎない

畳は湿気を吸収しやすい素材で、水分を使いすぎると内部に湿気が溜まり、新たなカビの発生を招く可能性があります。

消毒用エタノールは揮発性が高く、水を使わないので畳の掃除に最適です。

エタノールを使用した後は必ず乾拭きし、しっかりと乾燥させましょう。

- 試し拭きをする

使用するエタノールや清掃道具が畳に適しているかを確認するため、まずは目立たない箇所で試し拭きを行い、変色やダメージがないかを確認するようにしてください。

2-2.カビ取り中に健康被害を防ぐための安全対策

カビ取り作業中は、カビの胞子を吸い込んだり、薬剤が肌に触れることで健康被害を受けるリスクがあります。

作業する時は以下の安全対策を徹底してください。

- マスクと手袋を着用する

青カビの胞子を吸い込むと、アレルギー症状や呼吸器トラブルを引き起こすことがあります。

そのため、マスクを必ず着用し、手袋で肌を保護しましょう。

- 換気を徹底する

カビ胞子を吸い込まないようにするため、窓を開けてしっかりと換気を行いながら掃除を進めてください。

- 子どもやペットを近づけない

掃除中はカビ胞子や薬剤が舞う可能性があるため、子どもやペットが近づかないように注意しましょう。

作業エリアを隔離するのも有効です。

- 作業後の片付けをしっかり行う

使用した道具やキッチンペーパーはすぐにビニール袋に密閉して捨て、カビの胞子が残るのを防ぎましょう。

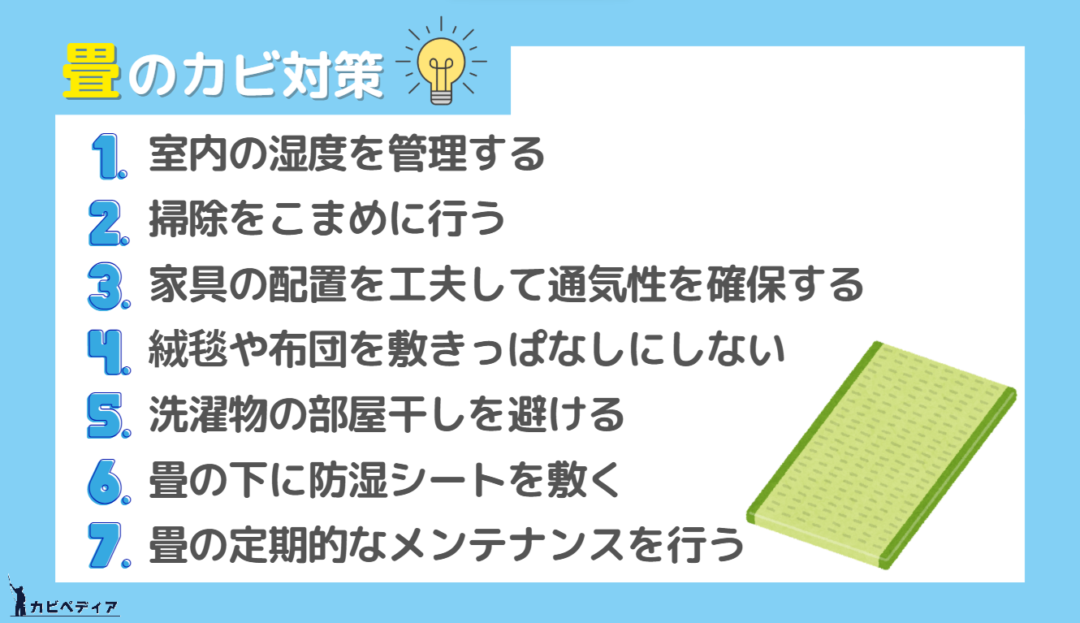

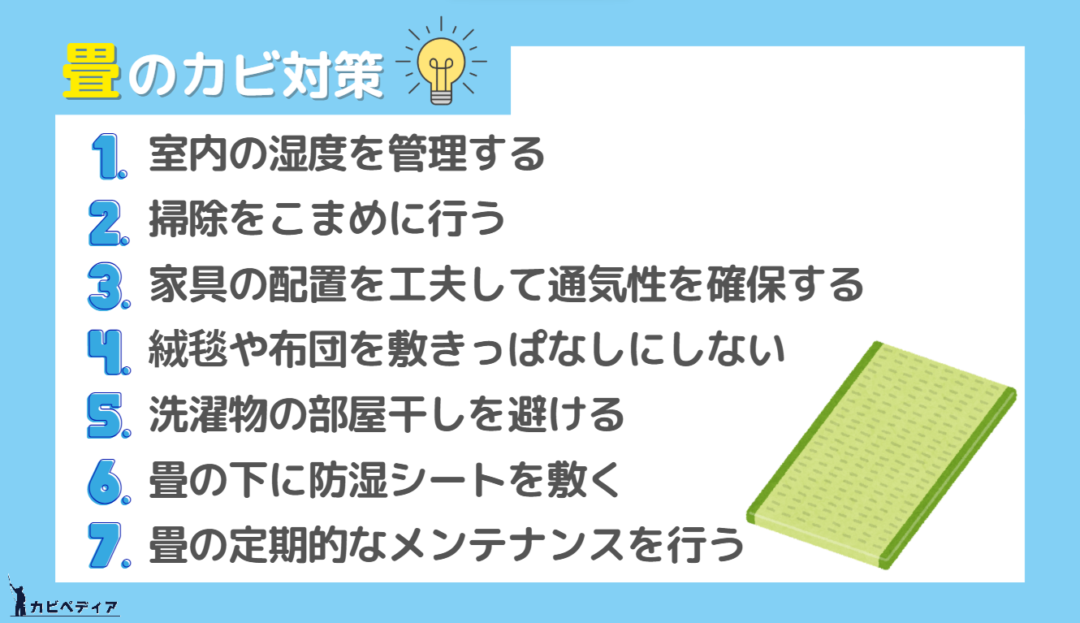

3.畳のカビを防ぐための7つの対策

カビを取り除いても、適切な対策をしないと再発してしまう可能性があります。

特に湿気が多い環境では、再び青カビが発生しやすくなるため注意が必要です。

畳を長期間清潔に保つためには、湿気をコントロールし、カビが生えにくい環境を整えることが大切です。

以下の7つの対策を実践して、カビの再発を防ぎましょう。

3-1.室内の湿度を管理する

湿気はカビ発生の最大の原因であり、室内の湿度を40~60%に保つことが重要です。

湿度が60%を超えると青カビが発生しやすくなるため、湿度計を設置し、定期的に確認する習慣をつけましょう。

梅雨や夏場など湿度が高くなる時期には、除湿機やエアコンのドライ機能を活用し、湿気を効果的に抑えることがポイントです。

また、調湿材を押し入れや部屋の隅に置くことで湿気を吸収する環境を整えるのも有効です。

新築住宅や気密性の高い部屋では湿気がこもりやすいため、1日1~2回窓を開けて換気を行いましょう。

さらに、サーキュレーターを使って空気を循環させることで、部屋全体に均一な風を行き渡らせ、湿気が溜まりにくい環境を作ることができます。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

3-2.掃除をこまめに行う

畳のカビを防ぐには、こまめな掃除が欠かせません。

ホコリや汚れが溜まると、カビが繁殖する栄養源となりやすいため、定期的に掃除をすることが大切です。

掃除機は畳の目に沿って優しくかけることで、畳を傷つけることなくホコリをしっかり吸い取ることができます。

また、拭き掃除する場合は、基本的には水拭きではなく乾拭きをするようにしましょう。

畳の詳しい掃除方法は後ほど6.これだけは知っておきたい!畳の正しい掃除方法で解説します。

3-3.家具の配置を工夫して通気性を確保する

畳の上に置いた家具の下は、空気が滞留しやすい場所です。

湿気がたまることでカビが発生するリスクが高まるため、家具の配置を工夫して通気性を確保しましょう。

脚付きの家具にしたり、すのこを活用したりして、家具と畳の間に隙間を作るのが効果的です。

また、家具を壁にぴったり付けるのではなく、5cmほど離して配置することで空気の流れが生まれ、湿気がこもるのを防げます。

3-4.絨毯や布団を敷きっぱなしにしない

畳の上に絨毯や布団を敷きっぱなしにすると、畳との間に湿気がこもりやすくなります。

この湿気が青カビの発生を促すだけでなく、絨毯や布団自体にもカビやダニが繁殖する原因になります。

布団は毎日畳んで風通しを良くし、万年床にしないようにしましょう。

絨毯も定期的に外して、畳や絨毯の裏側に空気を通すことが大切です。

また、晴れた日には絨毯や布団を天日干しして湿気をしっかりと乾燥させる習慣をつけましょう。

これにより、湿気をため込まず、清潔な状態を維持することができます。

3-5.洗濯物の部屋干しを避ける

洗濯物を部屋干しすると、乾燥中に発生する水分が部屋全体に広がり、湿度が一気に上昇します。

この湿気がカビの発生を促す原因になります。

そのため、できる限り部屋干しは避けるようにしてください。

どうしても部屋干しをする必要がある場合は、除湿機やサーキュレーターを活用し、湿気をできるだけ早く外に排出する工夫をしましょう。

シャープ 衣類乾燥機除湿機 プラズマクラスター

出典: Amazon

アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ

出典: Amazon

3-6.畳の下に防湿シートを敷く

畳の下から湿気が上がってくる場合、防湿シートを敷くことで湿気を効果的にブロックできます。

新築時や畳を張り替える際に、防湿シートを設置するのが最適です。

防湿シートはホームセンターやネット通販で手軽に入手でき、畳と床の間に敷くだけで簡単に設置可能です。

さらに、防湿シートを敷くことでカビだけでなくダニの発生も防げるため、一石二鳥の対策になります。

こうひん 防虫防ダニ防カビシート

出典:Amazon

3-7.畳の定期的なメンテナンスを行う

畳を定期的に手入れすることで、カビの予防と畳の寿命を延ばすことができます。

日常的には、畳の目に沿って掃除機をかけ、柔らかい布で乾拭きするのがおすすめです。

また、晴れた日には窓を開けて通気性を確保し、自然乾燥させると効果的です。

さらに、数年に一度は畳の裏返しや表替えを行うことで、新しい面を使用でき、湿気や汚れをリセットできます。

専門業者に相談し、畳の状態を確認しながら適切なタイミングでメンテナンスを行いましょう。

4.新築や新しい畳がカビやすい理由とは?

「新品の畳なら汚れがないからカビは生えにくいはず」と考える人も多いでしょう。

しかし実際には、新築住宅や新品の畳はカビが発生しやすい条件が揃っていることがよくあります。

これは、見た目がきれいで汚れがないことと、カビが発生する仕組みが一致しないためです。

では、なぜ新築や新調した畳にカビが発生しやすいのか、その詳しい理由について解説します。

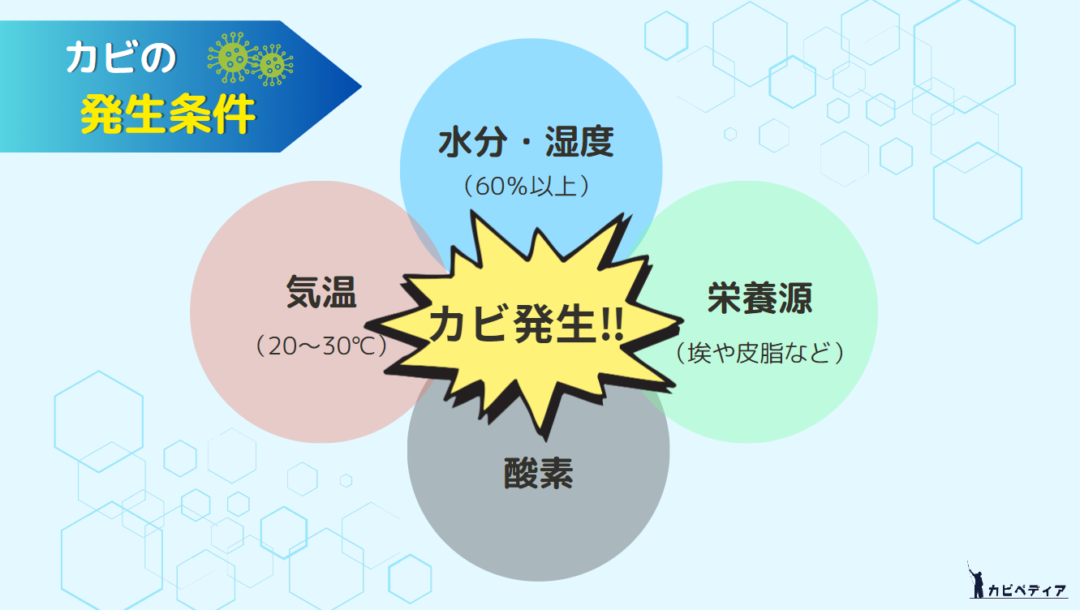

4-1.カビが発生する仕組み

カビが発生するためには、以下の4つの条件が揃う必要があります。

梅雨や夏場は、特にこの条件を満たしやすく、カビの発生リスクが高まります。

また、畳のイグサや藁といった天然素材はカビにとって栄養源となりやすく、さらにホコリや汚れもカビの成長を促進します。

カビが繁殖すると、畳の見た目を損なうだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

特にカビの胞子はアレルギーや喘息の原因となることがあり、早期の対策が必要です。

■関連記事■青カビの危険性とは?プロが教える青カビの掃除術&予防策!

■関連記事■カビの発がん性リスクを徹底解説!カビから身を守る9つの対策法とは?

4-2.新築住宅特有の湿気の影響

新築住宅は、建材や施工過程で使われた水分が乾燥しきれていないため、湿気がこもりやすい特徴があります。

例えば、コンクリートや木材に含まれる水分が少しずつ室内に放出され、それが湿度を高める原因になります。

さらに、近年の新築住宅は高気密・高断熱構造が一般的であり、空気が外に逃げにくい設計になっています。

この構造はエネルギー効率の面では優れていますが、湿気がこもりやすく、通気性の悪い部屋でカビが発生するリスクを高めます。

特に畳の部屋は湿気を吸収しやすいため、注意が必要です。

4-3.新品の畳は湿気と栄養源が揃っている

新品の畳は、製造過程で湿気を吸収しやすい特性を持っています。

特に畳表に使用されるイグサは吸湿性が高く、製造や輸送中に空気中の湿気を取り込みます。

その結果、使用を開始すると畳に含まれていた湿気が徐々に放出され、室内の湿度を高める原因となります。

さらに、畳表のイグサや畳床に使われる藁(わら)は天然素材であり、カビにとって絶好の栄養源となります。

これらの素材は湿気を吸収しやすいだけでなく、カビが繁殖するための栄養を提供してしまうため、カビの温床となりやすいのです。

5.自力で畳のカビ取りが出来ない時はプロに依頼する

畳のカビが広範囲に発生していたり、頑固で自力では取り除けない場合には、専門のプロに依頼するのが最適です。

特に、畳のカビが表面だけでなく内部や裏面にまで浸透している場合は、無理に自力で対処すると畳を傷める原因になります。

また、放置するとカビが再発したり、部屋全体に広がるリスクがあるため、早めの対応が必要です。

5-1.畳の張り替えや新調をする

畳のカビが広範囲に広がったり、長期間放置されていた場合には、自力での対処が難しいため、畳屋に依頼して張り替えや新調を検討するのが効果的です。

カビは表面だけでなく、畳の内部や裏面にも浸透していることが多く、目に見えない部分にカビが残ると再発するリスクが高まります。

このような場合は、畳全体の状態を見直す必要があります。

張り替えにはいくつかの方法があり、比較的軽度の場合は「表替え」が選ばれることが一般的です。

「表替え」とは、畳の表面であるイグサ部分を新しいものに交換し、畳床を再利用する方法で、コストを抑えながら清潔な畳に戻せるのが特徴です。

一方で、カビの浸透が深刻な場合や長年使用して劣化が進んでいる場合には、畳全体を新しく作り直す「新調」が適しています。

畳屋では、カビの範囲や畳の状態を詳しく確認し、最適な対処方法を提案してもらえます。

プロに任せることで、畳を清潔で快適な状態に戻すだけでなく、カビの再発を防ぐことができ、長期的に安心して使用できます。

5-2.業者にカビ取りしてもらう

畳のカビが広範囲に広がり、自力での掃除が難しい場合や、壁や家具といった畳以外の部分にもカビが及んでいる場合は、カビ取り専門の業者に依頼するのが最適です。

業者は専用の薬剤や機材を使用してカビを根本から徹底的に除去し、自力では難しい箇所や深部のカビにも対応できるため、より確実で安全な対処が可能です。

カビは畳だけでなく空気中に胞子を放出し、部屋全体に広がる恐れがあります。

こうした状態では、自力で対応しようとするほどカビが広がりやすくなるため、プロに任せるのが最善策です。

業者に依頼すれば、カビを完全に除去すると同時に、再発防止の処理を施してもらえるため、清潔な状態を長期間保つことができます。

さらに、畳が再使用できないほどカビが酷い場合や、部屋全体にカビが広がっている場合には、カビ取り業者の除去作業と畳屋での新品の畳購入を組み合わせる対応がおすすめです。

6.これだけは知っておきたい!畳の正しい掃除方法

畳を清潔に保ち、カビの発生を防ぐためには、日々のお手入れが欠かせません。

湿気を吸いやすくデリケートな素材でできている畳には、適切な掃除方法を取り入れることが大切です。

この章では、畳を傷めず清潔に保つための基本的な掃除方法を詳しく解説します。

6-1. 日頃の掃除方法

普段の掃除では、掃除機と乾拭きを基本に、畳を傷めないよう丁寧にお手入れすることが重要です。

掃除機をかける際は、畳の目に沿って動かしましょう。

「押す」よりも「引く」動作を意識すると、ゴミを効率よく吸い取れます。

掃除機を強く押し付けると畳を傷める原因になるため、軽い力で優しく操作するのがポイントです。

雑巾で拭く場合は、乾拭きにしましょう。

乾拭きには、畳に付着した細かい汚れや湿気を取り除く効果があります。

水拭きをすると畳が湿気を吸収し、カビの原因になることがあるため、普段の掃除では水拭きではなく乾拭きすることをおすすめします。

6-2.臭いや汚れが気になる時の掃除方法

普段は乾拭きが基本ですが、汚れが目立つ場合や臭いが気になる場合は、水拭きでの掃除が効果的です。

ただし、水分を使いすぎると畳が湿気を吸収しやすいため、固く絞った雑巾を使用することが重要です。

拭く際は、畳の目に沿って優しく行い、力を入れすぎないよう注意してください。

掃除後は乾拭きで水分をしっかり拭き取り、その後、窓を開けて換気を行い、畳を十分に乾燥させましょう。

臭いやダニが気になる場合には、消臭や虫除け効果のあるアロマオイルを活用するのもおすすめです。

ハッカやミントのアロマオイルを数滴お湯に垂らし、よく混ぜた後、そのお湯で雑巾を絞って拭き掃除をすると、爽やかな香りと消臭効果が得られます。

ゼラニウム、ユーカリ、ラベンダーなどのオイルも効果的で、ダニや蚊、ゴキブリなどの害虫を遠ざける効果があります。

ただし、色の濃いオイルは畳に色移りする可能性があるため、目立たない部分で試してから使用してください。

7.まとめ

今回は、新築の畳にカビが発生しやすい理由や、発生した青カビの除去方法、畳のカビ対策について解説しました。

青カビは見た目の問題だけでなく、放置すると健康に悪影響を及ぼす恐れがあるため、早めの対策が欠かせません。

畳にカビが発生した場合は、以下の手順でカビ取りを行いましょう。

自力でのカビ取りが難しい場合や広範囲に広がっている場合は、無理せずプロに相談することを検討してください。

畳屋での張り替えや新調、カビ取り業者による徹底的な除去など、状況に応じた対応が可能です。

特にカビが畳以外の壁や天井、家具にまで広がっている場合は、部屋全体のカビ取りを行うことで安心して暮らせる環境を取り戻せます。

また、カビを取り除いた後は、再発を防ぐための予防が重要です。

湿度管理や換気を徹底し、防カビ対策を日常的に取り入れることで、快適で清潔な畳のある暮らしを維持できます。

この記事を参考に、今日からできるカビ対策を実践してみてください。

<参考文献>

・松本忠男『カビ・ホコリ・菌を撃退!家の「正しい」掃除ワザ』2019年、宝島社

・阿部絢子『レタスクラブムック新・生活便利シリーズソコが知りたい!家事のコツ』2006年、レタスクラブムック

・主婦の友『一生モノの知恵袋すっきり節約編』2017年、主婦の友社