地下室のカビ対策をしたい場合、リフォームでできることは?

【お悩み】

戸建てに住んでいるのですが、ほぼ物置や備蓄庫として使っている地下室にカビが生えてしまいました。

カビの範囲が広いため、業者に依頼してカビ取り施工と、もし可能であればカビ予防のためのリフォーム工事も検討しています。カビ取りの手順と、どのような地下室のリフォーム工事を行うのか知りたいです。

日本は島国ですので、海外に比べて土地が多くありません。

しかし、日本は知恵を働かせて地下に商店街を作ったり、鉄道を通したり、地下にフィットネスジムを作り経済を発展させてきました。

個人の生活にも同様のことが言えるかと思うのですが、車庫や地下倉庫、居住用の空間など、ちらほら見かけます。賃貸マンションに関しては棟内になるべく多く部屋を作れるよう、地下まで部屋を設計するなど工夫をしています。

地下室は、気温に左右されないこと、遮音性が高いことなどがありますので、使い方次第では、メリットが多そうです。

しかし、地下室はカビ発生リスクが高い為、地下室のある物件や、半地下に住んでいる方からのカビ取り依頼は非常に多いです。

目次

1.どうして地下室にはカビが生えやすいのか

では、なぜ地下室はカビが発生しやすいのでしょうか?

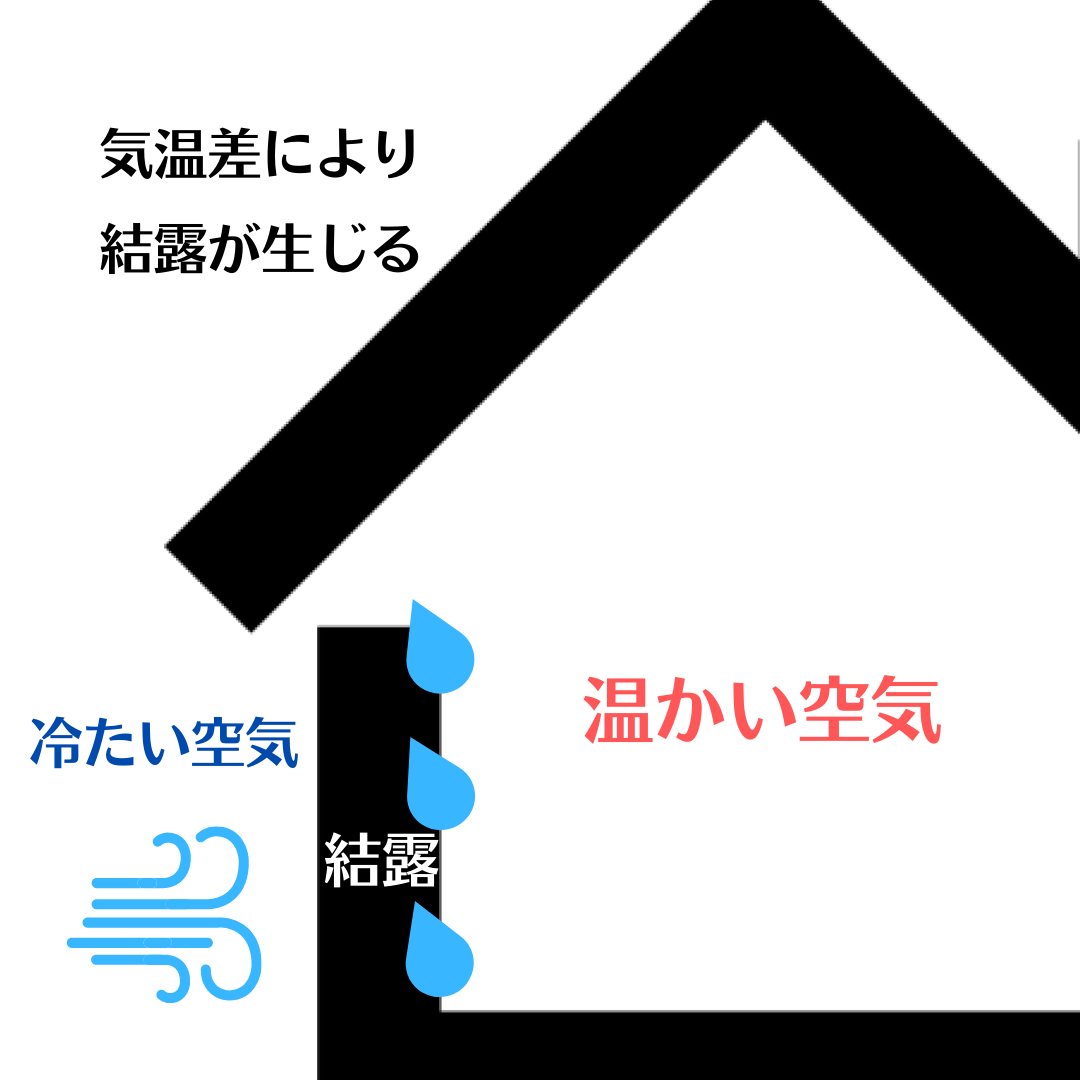

1番の要因は、「結露」にあります。

1-1.結露でカビが生える理由

地下室は、地温の影響を受けますので、真冬でも10℃前後までにしか気温が下がりません。

地上の部屋みたいに外気に面している壁がない為、ヒートロスが少ないのです。

結露というと、「真冬に暖房をかけると窓に水滴ができるアレ」を想像される方が多いのではないかと思いますが、地下室のカビになる結露は、夏の結露が原因なのです。

まず、前提として日本の気候には地下室は向いていません。

海外では地下室にワインセラーを作ったり、食品貯蔵をしている家庭が多いのですが、

日本の場合は、カビ発生リスクを増やしているようなものなのです。

1-2.日本の気候とカビ

日本は、蒸暑地域(じょうしょちいき)というものに該当しています。

「台風がおきやすい」

「梅雨以外にも雨が比較的ふる」

「夏季は30℃を大幅に超える時期はないが、湿度が高い」

といったものでアジアに多い特徴です。

そんな地域に該当する日本の夏の湿度は高く、冬に比べて約2倍程になります。

水蒸気は、冷たい空気より暖かい空気に多く含まれます。

この原理で「真冬に暖房をかけると、外気に冷やされたサッシに室内の空気が急激に冷やされ、窓に水滴ができる」のです。

露点温度というものがあります。

簡単にいうと、空気を冷却していくとき結露が起こる温度のことです。

例えば、東京では7月の露点温度は約20℃です。そして気温が30℃だったとしましょう。

として部屋の温度が20℃以上の場合は、これらの温度の関連性から結露は起こりません。

夏、洗濯物を干していたのを忘れて、夜に取り込もうとすると少し湿っていたような経験はありませんか?これは日中は露点温度より気温が高かったのですが、夜になり気温が下がることで空気中の水分が飽和してくるために起こる現象です。※

さて、地下室は冒頭で地下室は温度が下がりにくいとお話ししました。

しかし、外気の影響を受けない分、夏でも室温が低い状態にあります。

建物下の土壌の温度は夏でも18℃前後くらいにしかなりませんので、地下室周辺の地温は常に露点温度以下になっているのです。その為、地下室内の壁や床の温度も露点温度以下になり、知らないうちに結露が発生します。

春から夏にかけて地下室をしばらく使ってなくて、久しぶりに地下に入ったら何かカビ臭いということは良くおこりえる話なのです。

2.地下室のリフォームでできること

地下室のリフォームでできること

断熱と除湿対策を行いましょう。基本的にはこの組み合わせで対策ができます。

2-1.断熱対策

断熱をする目的としては、地下室の壁や床などの表面温度を、地温に奪わせないことにあります。例えば、地下室に暖かい空気が循環していた場合、その空気には比較的多くの水分を含んでいます。断熱をしていないと、地温で温度が下がった壁や床の表面に空気が触れると、そこから結露が起こってしまいます。

断熱材をいれるリフォームをしておくと、壁や床の表面温度が下がらない為、結露ができにくくなります。断熱材の厚みとしては、500ミリメートル以上を使用するようにしましょう。

その際、断熱材の室内側には「防湿層」というものを設けるようにしましょう。

防湿層は、室内からの湿気から壁の中の断熱材を守るものです。断熱をすることで結露は防げますが念のためにここまで対策をすることをおススメします。

2-2.除湿対策

断熱対策ができたら次は除湿です。

具体的には、エアコンを設置するのが良いでしょう。

普通の換気扇の場合は、水分を含んだ空気を地下室に送り込むことになるので逆効果なのです。エアコンの除湿機能であれば、乾燥した空気を取り込むことになりますのでこちらがおススメです。

同じ原理で、冬場もガスストーブや石油ストーブは避けましょう。地下室でなくても水蒸気が発生するので結露の原因になります。

エアコンの設置場所がない場合は、リフォームでエアコンの先行配管を壁や天井の中に通して、設置をしてください。

そしてさらに除湿機やサーキュレーターを併用するのが良いでしょう。よって、地下室のカビ対策の為のリフォームとしては、

①断熱材を入れる工事をする ②エアコンを設置する為のインフラ工事をする

ということになります。

よくある失敗例

地下室がカビているというご依頼の中で多い状況が、

断熱材をいれておらず、かつ換気扇だけついているといった状態です。

特に夏場になれば、地下室の床や壁は地温で温度がさがり、換気で湿気を含んだ空気が流れ込むので、結露してくれと言わんばかりの環境を作り出していることになるのです。

この様な状況に思い当たりがある場合は、早めに対策をすることをおススメします。

また、結露を防ぐための結露防止剤をコーティングするという方法もあります。換気扇の設置や断熱材と併せて行うことをおすすめします。

3.リフォームする前にできること

3-1.除湿機を置く

そこまで予算をかけられないという場合は、除湿器を設置するのでも効果があります。特に通気性の悪い部分に設置して、湿気を取り除きましょう。

既に除湿剤を設置しているが湿気問題が解決されない場合には、除湿剤のグレードアップも検討しましょう。

3-2.サーキュレーターを設置する

また、サーキュレーターで風を当てて、湿気を乾燥させるという方法もおすすめです。結露の生じやすい壁面や部屋の四隅の通気を促して、カビを防ぎます。

湿度計も置くようにし、湿度が高くなり過ぎていないかこまめにチェックしましょう。

3-3.不用品を処分する

また、地下室は倉庫として利用しているケースも多く、普段使わない荷物を置きがちです。しかもそれの量が多かったり段ボールに山積みになっていたりもします。物が多いと通気性が悪くなり、湿気が溜まります。湿気が溜まるとカビの原因になるので、不用品はなるべく通気をおこないましょう。

さらに段ボールはカビの栄養になりやすい為、短期間でも大きな被害になります。

これらの方法は、カビ取り施工をした後の「再発防止」としても活用できますので、日ごろから風通しを良くし結露を防いでカビを防ぎましょう。

4.自力でカビ取りする方法はあるの?

業者によるカビ取り施工とリフォーム工事も検討しているが、なるべく予算を減らしたい場合やカビ範囲が小さい場合には、自力でのカビ取りで解決する場合もあります。

ただし、地下室は換気も充分にできないケースも多いので、あまりにカビが広がっている場合や長くかかりそうな場合、換気が確保できない場合には、安全性を考慮して業者へ依頼することをおすすめします。

また、再発のリスクも考慮して業者が来るまでの応急処置としてカビ取りしましょう。

(いずれのカビ取りの場合もマスク、ゴム手袋、ゴーグルを着用し皮膚を守ってください)

4-1.消毒用アルコールでカビ取り

地下室のカビが、まだ1㎡以内で収まっている場合で、手の届く範囲、かつ黒カビでない場合には消毒用アルコールを使用して除カビできる場合があります。

消毒用アルコールの殺菌効果を活用した方法です。方法は簡単で、スプレーボトルに入った消毒用アルコール(70~80%濃度)をカビの気になる部分を中心に、全体に吹きかけます。

数分置いてから、乾いた布巾で拭きとっていきます。カビは目で見えないけれど、何となくカビ臭さが気になる場合に試してみるのもおすすめです。

また、普段の掃除で使う事でカビ予防になります。

ただし、消毒用アルコールはカビの色素を漂白する効果はありませんので、黒カビの色素沈着は除去できません。

また、革製品は変色する可能性があるので付着しないように気を付けましょう。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

4-2.プロ仕様の液剤でカビ取り

実際にカビ取り業者が使用しているプロ仕様のカビ取り剤を使って自分でカビ取りをするという方法もあります。

カビ取りマイスターキットは、刷毛で塗るタイプのカビ取り剤で、除カビ剤を使ってカビを取り、防カビ剤を使ってカビの再発を防ぎます。

地下室に生えたカビがまだ初期段階かどうか、目視では判断できない場合も多くあります。また、実際にはカビが大量に発生していたとしても、カビ臭いがどこに生えているのか分からないという場合も多くあります。

特に結露が原因でカビが生えている場合には、放置するとあっという間に広がる恐れもあります。できるだけ、早急に業者に相談し、カビの原因を追究し、カビの再発を防ぎましょう。

5.まとめ

地下室は日本の気候には不向きな構造ですので、カビが発生してしまうのは、特に珍しいことではありません。しかし正しい知識や対策があれば、地下室ともうまく付き合えるかと思います。

地下は結露が生じやすくそもそもカビが発生しやすい場所です。そのためカビが発生した場合には早急にカビ取りをし、また不十分な換気や結露が原因である場合には、リフォーム工事も検討しましょう。

これから住む方は断熱材を入れたり換気設備のグレードアップをしましょう。既に住んでいる方やご予算が限られている方は、除湿に力を入れ、地下室の使い方を見直してみるとよいかもしれません。

<参考文献>

・松本忠男『カビ・ホコリ・菌を撃退!家の「正しい」掃除ワザ』2019年、宝島社

・吉川翠、芦沢達、山田雅士『住まいQ&A ダニ・カビ・結露』井上書院