「たっぷり洗剤を入れた方が、汚れがよく落ちそう」と思っていませんか?

実は、洗剤の入れすぎが洗濯槽のカビを増やす原因になることがあります。

洗濯槽の裏側には湿気や洗剤カスが残りやすく、そこに皮脂や繊維くずが重なることで、カビが好む環境ができてしまいます。

そのカビが衣類に付着すると、嫌なニオイや黒ずみの原因になるだけでなく、アレルギーや肌荒れなど健康面にも悪影響を及ぼすことがあります。

この記事では、洗濯槽にカビが生える理由や洗剤の正しい量と選び方、さらに日常でできる防カビ習慣を専門家がわかりやすく解説します。

毎日の洗濯を見直して、清潔で快適な洗濯環境をつくっていきましょう。

| この記事でわかること |

| ・洗剤の入れすぎが洗濯槽カビを招く理由 ・カビを防ぐための洗剤の選び方とおすすめ製品 ・洗剤の正しい使用量とタイプ別の特徴 ・洗濯後に実践したいカビを寄せつけない習慣 |

目次

1. 洗濯槽が汚れない洗剤の選び方

洗濯槽を清潔に保つには、「どんな洗剤を使うか」がとても重要です。

同じ洗剤でも、成分やタイプによってカビの生えやすさは大きく変わります。

ここでは、カビの繁殖を防ぎやすい洗剤選びのポイントとおすすめ商品を紹介します。

1-1. カビを防ぐ洗剤の基本条件

カビを防ぐ洗剤の共通点は、すすぎやすく、残りにくいことです。

洗剤や柔軟剤が槽の裏に残ると、皮脂やホコリと混ざってカビのエサになります。

特に注目したいのは次の3つのポイントです。

- 泡立ちが控えめなタイプ: 泡が多いとすすぎきれず、洗剤成分が槽に残りやすくなります。

- 適正量で使いやすいタイプ: 濃縮洗剤などは少量でも十分な洗浄力があります。キャップや自動投入機能で量を守ることで、洗剤カスを防げます。

- 残りにくい処方の洗剤: すすぎ1回でも泡や成分が残りにくく、槽や衣類に汚れをためにくいタイプを選びましょう。

「洗浄力の強さ」よりも「洗ったあとに残らない」ことを重視して選ぶのが、清潔な洗濯槽を保つ第一歩です。

1-2. 防カビ・抗菌効果のある洗剤を選ぶ

最近では、洗濯槽のカビや菌の繁殖を抑える抗菌・防カビタイプの洗剤が増えています。

これらは、衣類の汚れを落とすだけでなく、洗濯槽内の清潔を保ちやすいように設計されており、日常の洗濯をしながら防カビ対策ができるのが特長です。

アリエールジェル

(P&G/公式サイト)

アリエールは「衣類・洗濯水・洗濯槽まるごと抗菌」をコンセプトにした液体洗剤です。

洗濯槽防カビに対応しており、菌の繁殖を抑える効果が期待できます。

すすぎ1回でも使える処方で、泡残りしにくく、毎日の洗濯に使いやすいのが特徴です。

アリエール 洗濯洗剤 液体

出典:Amazon

アタックZERO

(花王/公式サイト)

花王のアタックZEROは、「洗たく槽防カビ」や「抗菌プラス」などの機能を備えた高濃度液体洗剤です。

濃縮タイプながら泡立ちを抑え、洗剤残りを少なくする設計で、カビの原因となる汚れの再付着を防ぎます。

ドラム式・縦型どちらの洗濯機にも対応し、すすぎ1回でもしっかり汚れを落とせる点も特徴です。

花王 アタックZERO

出典:Amazon

1-3. 洗剤にプラスして防カビ効果を高める

今の洗剤をそのまま使いたい場合でも、酸素系漂白剤をプラスすることでカビ対策を強化できます。

酸素の力で菌やニオイの原因となる汚れを分解し、洗濯槽の清潔を保ちやすくします。

ワイドハイターEXパワー

(花王/公式サイト)

液体タイプの酸素系漂白剤で、洗剤では落としきれない汚れやニオイに対応。

洗剤に加えて使うことで、抗菌・消臭・漂白の効果を発揮し、衣類や槽内のカビや雑菌の繁殖を防ぎやすくします。

色柄物にも使えるので、毎日の洗濯に取り入れやすいのが特徴です。

花王 ワイドハイター EXパワー

出典:Amazon

1-4. タイプ別に見る「カビにくい洗剤」の特徴

洗剤のタイプによっても、カビが発生しやすいかどうかは異なります。

大きく分けると、「液体洗剤」「粉末洗剤」「ジェルボール洗剤」の3種類があります。

それぞれの特徴を理解して、家庭の洗濯スタイルに合わせて使い分けましょう。

| タイプ | 特徴 | カビを防ぐポイント |

| 液体洗剤 | 冷水でも溶けやすく、すすぎ残りが少ない。 | 入れすぎないように、キャップの目盛りどおりに計量する。 |

| 粉末洗剤 | 泥汚れ・皮脂汚れに強く、洗浄力が高い。 | 低温では溶け残りやすいため、ぬるま湯で溶かして使う。 |

| ジェルボール洗剤 | 計量不要で手軽に使える。 | 指定された洗濯量を守り、少量洗いでは液体洗剤に切り替える。 |

それぞれの洗剤には利点と注意点がありますが、どのタイプでも「残りにくさ」と「正しい使い方」を意識することで、洗濯槽のカビを効果的に防ぐことができます。

洗濯槽だけでなく「住まい全体のカビリスク」も把握しておこう

洗濯槽のカビは洗剤残りだけでなく、室内の湿度や換気状況など住まいの環境に左右されることもあります。

次のカビリスク診断では、ご自宅の状態から住まい全体のカビリスクを簡単にチェックできます。

2. 洗剤を入れすぎるとカビが発生する理由

せっかく防カビ効果のある洗剤を使っていても、「入れすぎ」や「すすぎ不足」があると効果は半減します。

実は、洗剤の残りカスや泡の残留こそが、カビの温床をつくる最大の原因なのです。

ここでは、洗剤の使いすぎがどのようにカビを招くのかを具体的に解説します。

2-1. 洗剤がカビのエサになる

洗剤には界面活性剤や香料などの有機成分が含まれています。

入れすぎるとこれらが槽の裏やホースに残り、カビや雑菌の栄養源になります。

泡が多すぎるとすすぎきれず、膜のように残って菌が繁殖しやすくなるため、適量を守ってしっかりすすぐことが大切です。

2-2. 洗濯槽の構造と乾きにくさ

全自動洗濯機は内槽と外槽が重なった二重構造で、すき間に湿気がこもりやすい設計です。

また、ドラム式は密閉性が高く、乾燥機能を使わないと内部に水分が残りやすくなります。

洗濯後はフタを開けて風を通すか、「槽乾燥コース」で内部をしっかり乾かしましょう。

2-3. 節水モードや「すすぎ1回OK」洗剤に注意

節水モードや「すすぎ1回対応」の洗剤は、少ない水で効率的に洗えるよう設計されています。

表示どおりに使えば問題ありませんが、水量やすすぎが不足すると成分が残りやすく、カビやニオイの原因になることがあります。

汚れが多い日や柔軟剤を多く使うときは、すすぎ回数を増やしたり、槽洗浄を定期的に取り入れると安心です。

参考:消費者庁 | 合成洗剤

参考:花王 | 【成分・働き】洗たく用洗剤の成分と働き

3. 洗濯槽に発生しやすいカビの特徴

洗濯槽の内部は、湿気・皮脂・洗剤カスがそろった「カビにとって理想的な環境」です。

ここでは、洗濯槽でよく見られるカビの特徴と、乾燥機能付き洗濯機でもカビが生える理由を紹介します。

3-1. 洗濯槽の裏に潜むカビの種類

洗濯槽の裏側には、黒や茶色のぬめり状のカビが発生することがあります。

湿気が多い環境で繁殖しやすく、洗剤カスや柔軟剤の残りをエサに増える傾向があります。

これらは黒色系の真菌や酵母が混ざり合ってできたバイオフィルム状の汚れで、通常の洗濯では落としにくいのが特徴です。

一度発生すると、槽洗浄や酸素系クリーナーを使わない限り、再び増殖しやすくなります。

3-2. 乾燥機能付き洗濯機にもカビが生える理由

「乾燥すればカビは生えない」と思いがちですが、実際はそうではありません。

衣類乾燥機能を使っても、槽の奥やゴムパッキンの裏にはわずかな水分が残ります。

これは構造上、熱が内部まで届きにくく、完全に乾燥しないためです。

フタを開けられる機種なら開けて湿気を逃がし、槽内をしっかり乾燥させましょう。

ドラム式などで開けっぱなしにできない場合は、槽乾燥機能を活用しましょう。

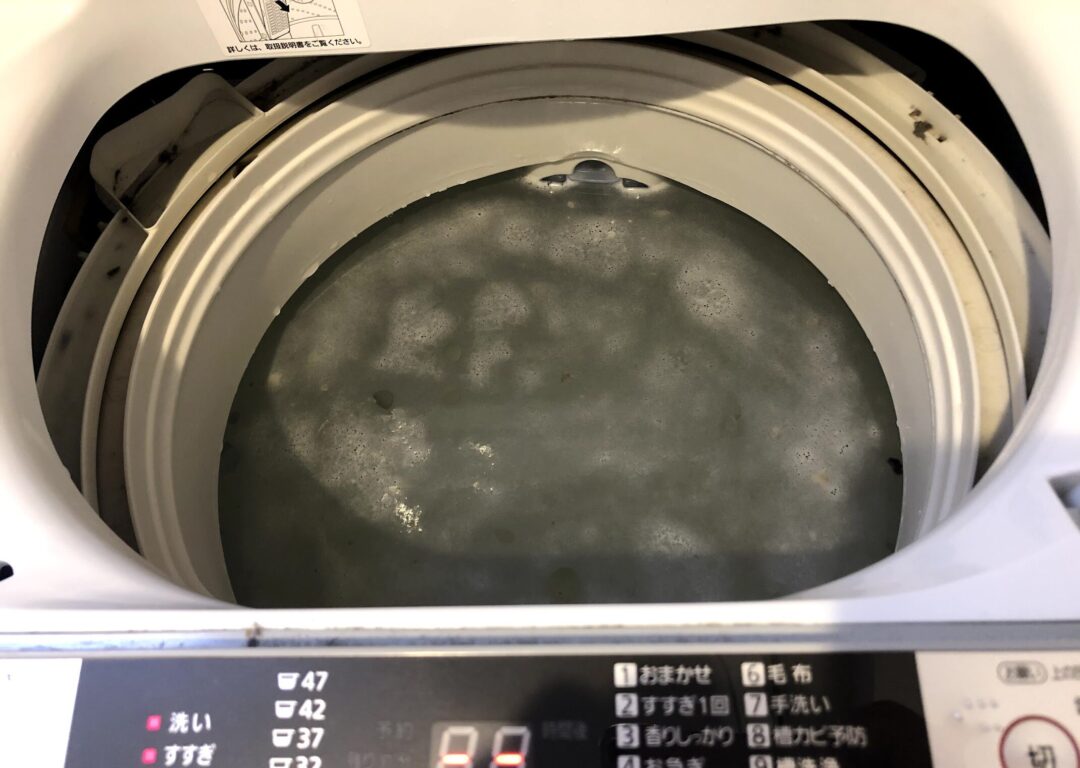

3-3. 黒い汚れや茶色いカスの正体

洗濯後に衣類に黒い斑点や茶色いカスが付くのは、洗濯槽の裏で繁殖したカビや汚れがはがれ落ちたためです。

槽のフチがぬめる、洗濯物がカビ臭いといった症状も、洗濯槽内でカビが広がっているサインです。

これらの汚れはカビのかたまりや死骸、洗剤カスが混ざったもので、放置すると再び繁殖します。

そのため、定期的に洗濯槽を洗浄して、内部のカビや汚れをリセットすることが大切です。

4. 洗濯槽を清潔に保つクリーニング方法

どんなに気をつけていても、洗濯槽の奥では少しずつカビや汚れがたまっていきます。

毎日の洗濯で落としきれない汚れを取り除くには、専用クリーナーを使った槽のメンテナンスが効果的です。

ここからは、洗濯槽を清潔に保つための具体的な方法を紹介します。

4-1. 槽洗浄を行うときの注意点

槽洗浄は自宅でも簡単にできますが、方法を誤ると洗濯機の故障や思わぬトラブルにつながることがあります。

安全に行うために、次のポイントを必ず守りましょう。

- 取扱説明書を確認する:機種によって使える薬剤が異なり、誤使用は故障の原因になる

- 換気を徹底する:塩素系クリーナーは刺激臭が強いため、必ず風通しを良くして行う

- 他の洗剤と混ぜない:混ざると有害なガスが発生するおそれがある

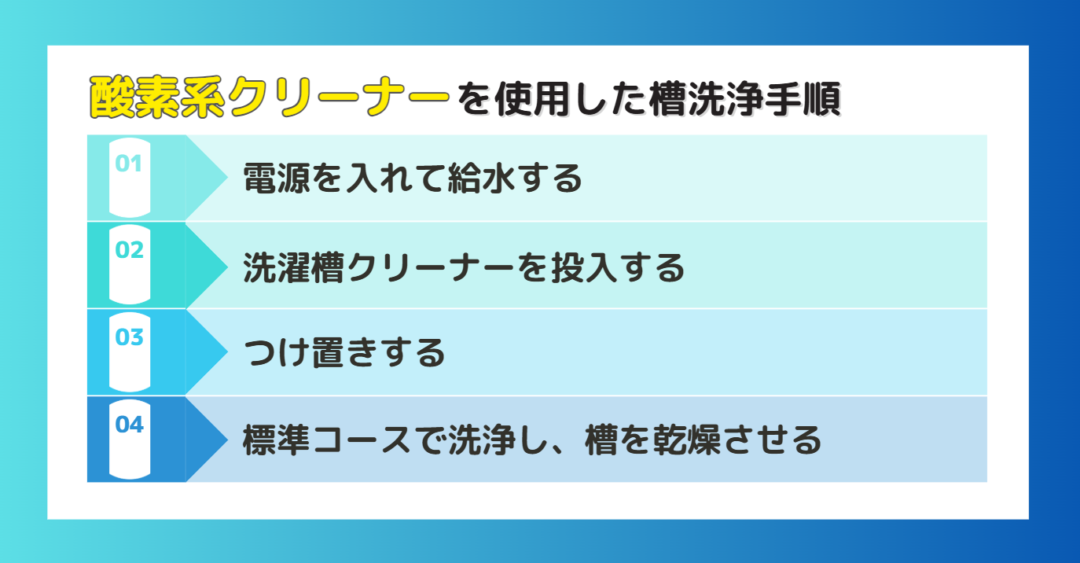

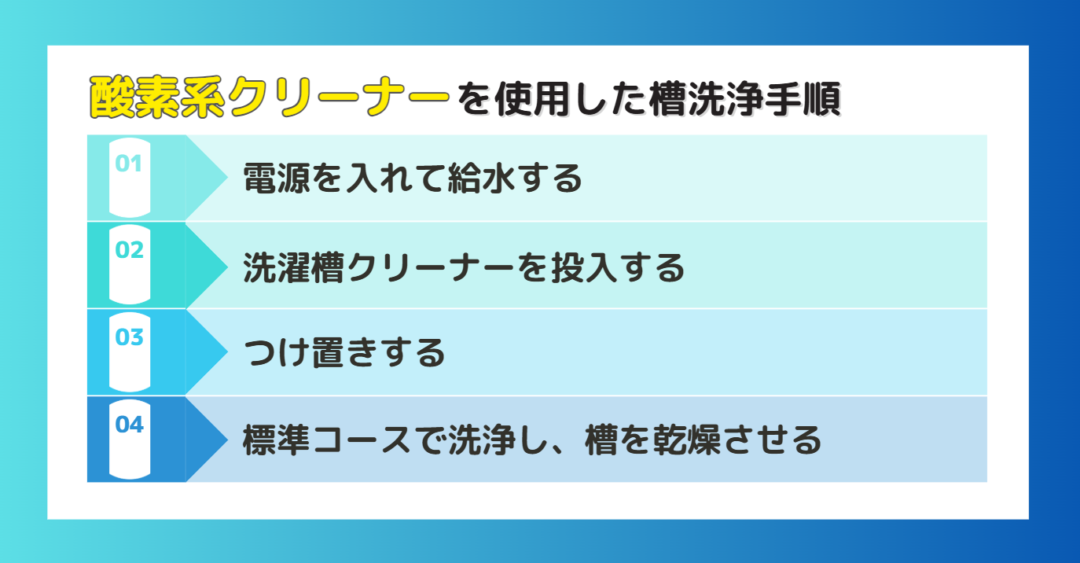

4-2. 酸素系クリーナーを使用した洗浄方法

酸素の発泡作用で汚れを浮かせて落とすタイプのクリーナーです。

塩素臭がなく扱いやすいため、定期的なメンテナンスに最適です。

ただし、ドラム式洗濯機では使用が推奨されていない場合があるため、縦型洗濯機での使用がおすすめです。

用意するもの

- 酸素系洗濯槽クリーナー(または酸素系漂白剤)

シャボン玉石けん 洗たく槽クリーナー

出典:Amazon

手順

① 電源を入れて給水する

洗濯槽を高水位まで給水します。

お湯の温度は30〜40℃が最適です。

② 洗濯槽クリーナーを投入する

酸素系クリーナーを全量入れ、3〜4分間運転してしっかり溶かしたら電源を切ります。

③ つけ置きする

そのまま3〜4時間放置します。発泡作用で槽の裏側に付着した汚れやカビを浮かせます。

④ 標準コースで洗浄し、槽を乾燥させる

放置後、溶液を残したまま高水位で「標準コース」を1サイクル運転します。

終了後はフタを開け、槽内をしっかり乾燥させましょう。

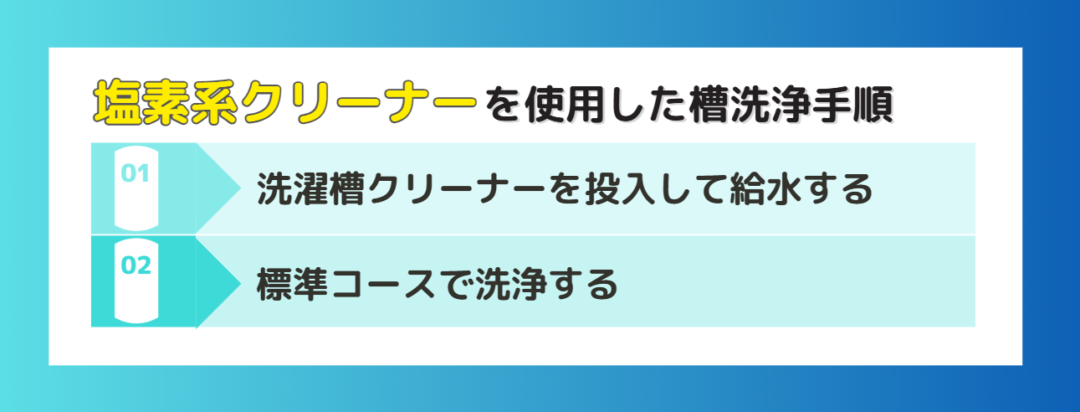

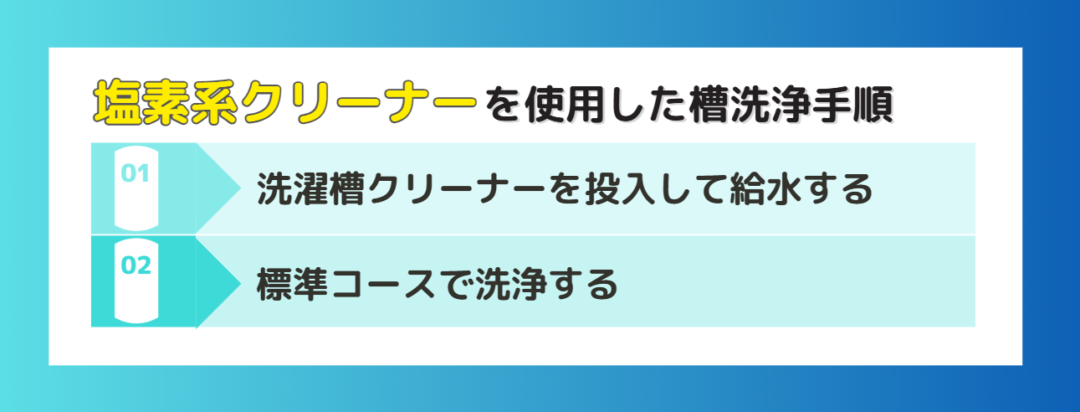

4-3. 塩素系クリーナーを使用した洗浄方法

黒カビや強いニオイを短時間で分解できる、即効性タイプのクリーナーです。

頑固な汚れを一気にリセットしたいときにおすすめです。

用意するもの

- 塩素系洗濯槽クリーナー(または衣類用塩素系漂白剤)

ジョンソン 洗たく槽カビキラー

出典:Amazon

花王 ハイター

出典:Amazon

手順

① 洗濯槽クリーナーを投入して給水する

電源を入れてから塩素系クリーナーを全量投入し、高水位まで給水します。

② 標準コースで洗浄する

「標準コース」(洗い→すすぎ→脱水)で1サイクル運転します。

槽洗浄コースがある場合はそちらを使用してください。

参考:洗たく槽カビキラー(塩素系)|カビキラー|ジョンソン株式会社

4-4. 洗浄の頻度とメンテナンスのコツ

洗濯槽のクリーニングは月に1回程度が目安ですが、機種やメーカーの指示に従うことが基本です。

たとえばパナソニックでは、衣類用塩素系漂白剤を使った槽洗浄を月1回、専用クリーナーは年1回を目安としています。

- 普段は酸素系や塩素系漂白剤を使って定期的にメンテナンスする

- 年に1回は専用クリーナーで内部をリセットする

- 洗浄後はフタを開けて槽内を乾燥させる

この3つを習慣にするだけで、カビやニオイの再発を防ぎ、清潔な洗濯槽を長く保てます。

参考:Panasonic

■関連記事■洗濯機のカビ対策完全ガイド|蓋閉めたままはNG?洗濯槽の黒カビ除去と予防グッズ・送風乾燥を解説

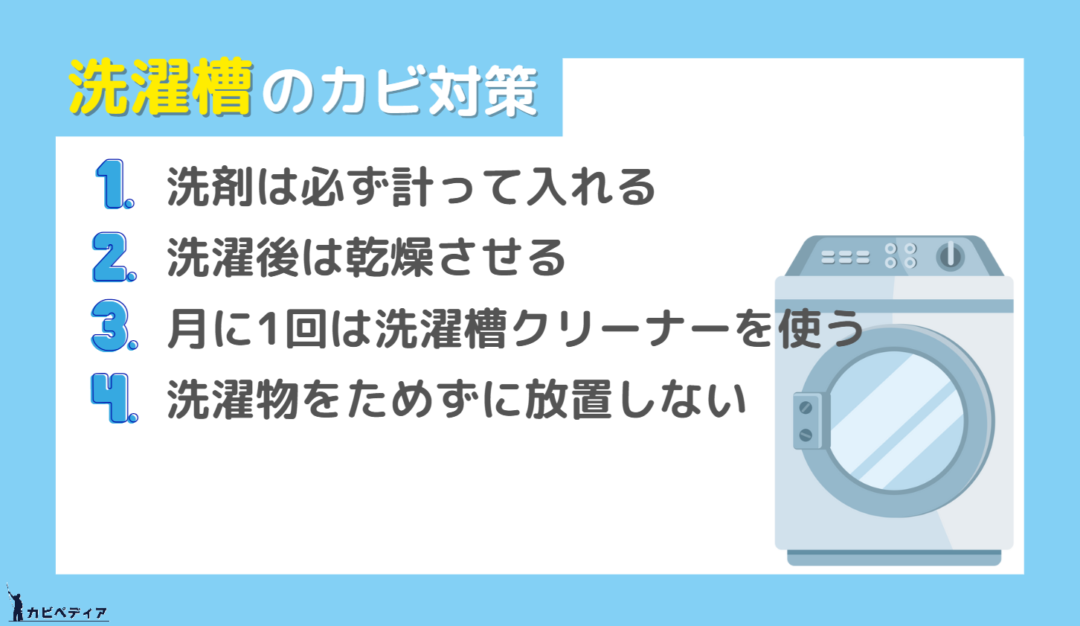

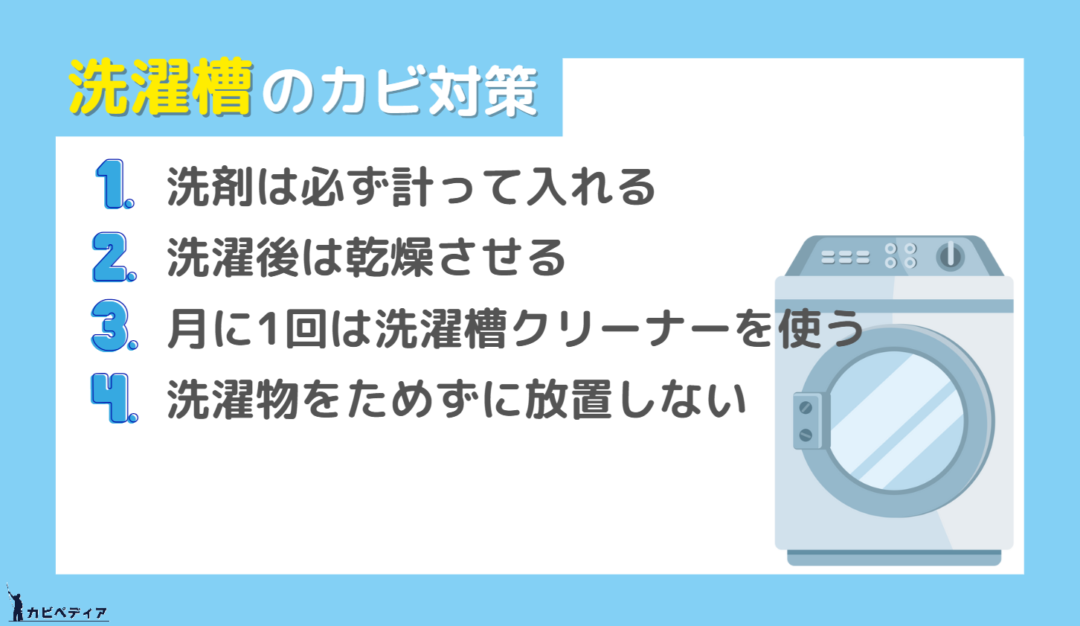

5. 洗濯槽のカビを防ぐ4つの習慣

洗濯槽のカビを防ぐには、毎日の使い方と少しの工夫が大切です。

どんなに高性能な洗濯機でも、使い方を誤ると湿気や洗剤カスがたまり、カビの原因になります。

ここでは、今日から実践できる4つの習慣を紹介します。

5-1. 洗剤は必ず計って入れる

洗剤を目分量で入れるのは避けましょう。

入れすぎは泡残りや洗剤カスの原因となり、カビのエサになります。

特に濃縮タイプの液体洗剤は、わずかな量の違いで濃度が変わるため、キャップの目盛りを確認して正確に計量することが大切です。

また、毎日の洗濯では、次のような工夫を心がけてみてください。

- 自動投入機能やキャップを使って正確に計量する

- 汚れが多い日は「すすぎ1回OK」洗剤でも2回すすぐ

- 柔軟剤も入れすぎない

5-2. 洗濯後は乾燥させる

洗濯直後の槽内は湿気で満たされています。

そのままフタを閉めておくとカビが繁殖しやすくなるため、できるだけ通気を確保して乾燥させましょう。

- 縦型洗濯機: 洗濯後はフタを開けて風通しをよくする。

- ドラム式洗濯機: ドアを開けっぱなしにできない機種もあるため、槽乾燥や送風機能を活用して湿気を逃がす。

また、洗剤投入口やゴムパッキンの水分を軽く拭き取るだけでも、カビの発生を大幅に減らせます。

5-3. 月に1回は洗濯槽クリーナーを使う

見えないカビを防ぐには、月1回の洗濯槽クリーニングが効果的です。

酸素系は日常のお手入れに、塩素系は黒カビの除去に向いています。

ぬるま湯を使うと、洗剤カスや皮脂汚れが落ちやすくなります。

洗濯槽のクリーニングを行うときは、次のポイントを意識してみましょう。

- 酸素系は普段のお手入れに使う

- 塩素系はしっかり除菌したいときに使う

- 槽洗浄コースがある場合は活用する

5-4. 洗濯物をためずに放置しない

濡れた洗濯物を長時間ためたり、洗濯機に入れっぱなしにすると、湿気と汚れが混ざって雑菌が繁殖します。

洗濯が終わったらできるだけ早く取り出し、風通しの良い場所で干すようにしましょう。

また、洗濯前の衣類を洗濯機の中に入れっぱなしにしておくのも避けてください。

日常の中では、次のような点を心がけてみてください。

- 洗濯終了後はすぐに洗濯物を取り出す

- 濡れた衣類を入れっぱなしにしない

- 洗濯機を洗濯カゴ代わりに使わない

ちょっとした習慣を続けるだけで、槽内の湿気や雑菌の繁殖を大きく防ぐことができます。

■関連記事■カビが生えた服は着ても大丈夫?捨てる基準・危険性・安全な衣類のカビ取り&対策を徹底解説!

■関連記事■カビが生えた服はクリーニングで落ちる?白カビ・黒カビの対処法と料金・注意点を徹底解説

6. 業者による洗濯槽クリーニングを検討する

こまめに手入れをしていても、長年使った洗濯機の内部には少しずつカビや汚れが蓄積します。

洗濯物に黒いカスが付く、カビ臭が取れないなどの症状がある場合は、内部のカビが奥まで広がっているサインです。

家庭用クリーナーでは落としきれない汚れは、専門業者による分解洗浄を検討しましょう。

業者は洗濯槽を取り外し、裏側や配管の奥まで徹底的に洗浄してカビを根本から除去します。

依頼を検討すべき主なタイミングは次の通りです。

- 洗濯物に黒や茶色のカスが付く

- カビ臭やぬめりが続く

- クリーナーを使っても改善しない

- 長期間、洗濯槽の掃除をしていない

メーカーごとに推奨頻度は異なりますが、黒いカスやニオイが続くなどの症状が出たときが依頼の目安です。

まずは市販の洗濯槽クリーナーやメーカー専用クリーナーで洗浄を行い、それでも改善しない場合は、業者による分解洗浄を検討しましょう。

7. 洗濯に関するよくある質問(FAQ)

洗濯槽のカビ対策や洗剤の選び方など、洗濯に関する疑問は多くの人が感じるものです。

ここでは、そんなよくある質問にわかりやすくお答えします。

7-1. 洗濯槽が汚れにくい洗剤は?

洗濯槽を清潔に保つには、すすぎやすく成分が残りにくい洗剤を選ぶことが大切です。

「低発泡タイプ」「泡切れのよい処方」「抗菌・防臭成分配合」など、槽の裏に汚れをためにくい設計のものがおすすめです。

濃縮タイプでも泡立ちが少なく、すすぎ1回でしっかり洗えるものを選ぶと、洗剤残りやカビの発生を防ぎやすくなります。

7-2. 防カビ効果のある洗剤と普通の洗剤の違いは?

防カビタイプの洗剤には抗菌成分が配合されており、洗濯槽や衣類の菌の繁殖を抑制する働きが期待できます。

一方、一般的な洗剤は主に汚れを落とすことを目的としており、抗菌効果はありません。

週に1回ほど抗菌成分入り洗剤を使い、洗濯槽クリーナーと併用するとより効果的です。

ただし、湿気が残るとどんな洗剤でもカビは発生するため、洗濯後の乾燥を徹底しましょう。

7-3. 洗剤を減らすと汚れが落ちない?

洗剤が少なすぎると汚れが残り、多すぎると泡や洗剤カスが残ってカビの原因になります。

衣類と水量に合わせて適量を守ることが大切です。

キャップの目盛りや自動投入機能を活用し、毎回同じ量を使うことで洗浄効果と防カビの両方を保てます。

7-4. 洗濯槽クリーナーはどのくらいの頻度で使う?

理想は月に1回で、洗濯回数が多い家庭や湿気の多い季節は、2〜3週間に1回が目安です。

酸素系クリーナーは日常ケアに、塩素系クリーナーは黒カビが目立つときに使うと効果的です。

洗浄後はフタを開けて槽を乾かすことで、再発を防ぎやすくなります。

7-5. ジェルボール洗剤はカビ防止になる?

ジェルボールは計量不要で使いやすく、洗剤の入れすぎを防げる点でカビ対策にもつながります。

ただし、使用は指定された水量・洗濯量を満たすときに限りましょう。(例:30〜65L/2〜6kgで1粒など)

少量洗いでは濃度が高くなりやすいため、液体洗剤に切り替える方が残留を防ぎやすく安心です。

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール4D

出典:Amazon

8. まとめ

今回は、カビが生えにくい洗剤の選び方と、洗濯槽のカビを防ぐ方法について解説しました。

洗剤には「液体」「粉末」「ジェルボール」の3タイプがあり、どのタイプでもすすぎやすさと残りにくさを重視して選ぶことがポイントです。

ただし、どんなに高性能な洗濯機でも、使い方を誤ればカビは発生します。

洗剤は多すぎても少なすぎてもNGです。

入れすぎると槽の裏にカスが残り、少なすぎると皮脂汚れが落ちず、どちらもカビの原因になります。

もしカビが発生した場合や、見た目に問題がなくても、定期的に洗濯槽の洗浄を行うことが重要です。

また、毎日の使い方次第で、カビの発生リスクは大きく変わります。

以下のようなちょっとした習慣を続けることが、洗濯槽を長く清潔に保ついちばんの近道です。

これらを意識して続けるだけで、カビや嫌なニオイ、衣類の黒ずみを根本から防げます。

正しい洗剤選びと毎日の小さな工夫で、清潔で快適な洗濯環境を守りましょう。

コメント