「どうして地下室ってこんなにカビが生えやすいの?」

「気づいたら壁にカビが…。どうやって除去すればいいの?」

地下室のある住宅やオフィス、店舗では、こうした悩みを抱える方も少なくありません。

実は、地下室はカビの発生リスクが高い場所です。

外との温度差で生じる結露、湿気がこもりやすい構造など、さまざまな要因が重なることでカビがじわじわと広がっていきます。

しかもカビは、見た目の問題だけでなく、アレルギーや喘息など健康への悪影響、建材の劣化、さらには不動産価値の低下にもつながります。

だからこそ、早めの対処と再発させない環境づくりが欠かせません。

本記事では、地下室のカビ取りや予防策をわかりやすく解説します。

すでにカビに悩んでいる方も、これから予防を始めたい方も、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・地下室にカビが発生しやすい原因とカビのリスク ・地下室のカビを安全に除去する5ステップ ・カビの再発を防ぐ日常的な対策 ・業者に任せるべきケースと業者選びのポイント ・地下室に適した除湿機の選び方 |

目次

1. 地下室がカビの温床になる3つの理由

地下室のカビをしっかり防ぐには、まず「なぜカビが発生するのか」を正しく理解することが大切です。

一見乾いているように見える壁や床でも、内部には湿気がこもっていたり、目に見えない結露が発生していたりすることがあります。

まずは、地下室にカビが生えやすくなる3つの主な原因を、わかりやすく解説していきます。

1-1. 壁や床が冷えて結露しやすい

地下室は地面に囲まれているため、室温は年間を通して20℃前後と低めで安定しています。

一方、梅雨や夏になると外の空気は25℃以上・湿度70%を超えることが多く、この暖かく湿った空気が地下室に入り、冷たい壁や床に触れると結露が発生します。

コンクリートは水分を吸いやすく乾きにくいため、いったん濡れると内部に湿気をため込みやすく、カビが根を張る原因になります。

■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選

1-2. 外から湿気が入りやすい構造になっていることも

地下室は空気がこもりやすい場所ですが、建物のつくりや換気の状態によっては、外の湿った空気が流れ込んでくることもあります。

たとえば夏場にエアコンで室内を冷やしていると、外の暖かく湿った空気との温度差によって、通気口やすき間から湿気を含んだ空気が流れ込みやすくなります。

その結果、地下室の湿度が一気に上がり、カビが発生しやすくなるのです。

カビは湿度が80%以上の状態が続くと、2~3日で発芽するといわれているため、湿気をためないことが何より大切です。

1-3. 湿気の逃げ道がなく、湿度が常に高い

地下室は気密性が高いため、湿気がこもりやすく、外へ逃げにくい構造になっているのが特徴です。

床下から上がってくる地中の水蒸気や、壁の内側に入り込んだ湿気がゆっくりとたまり続けることで、室内の湿度は慢性的に高くなりがちです。

さらに換気が不十分な状態が続くと、空気の動きがなくなり、壁の隅や棚の裏などに湿気が局所的にたまって、カビが発生しやすくなることもあります。

2. カビによる健康被害と住まいへのダメージ

カビは見た目の問題だけでなく、人の健康や住まいの劣化にも大きく関わる厄介な存在です。

この章では、カビが体にもたらす影響と、家や家具に与えるダメージについて、具体的にご紹介します。

2-1. カビが引き起こす健康被害

カビが増えると、空気中に目に見えないほど小さな胞子が大量に舞い上がります。

これらは非常に軽く、鼻や喉、肺の奥まで入り込むことがあります。

その結果、次のような体調不良を引き起こすかもしれません。

アレルギー性鼻炎や喘息の悪化

子供はカビに敏感なため、くしゃみや咳が長引くことがあります。

過敏性肺炎・アスペルギルス症

免疫力が低下している人がカビを吸い込むと、肺に炎症が起きたり、真菌球ができることもあります。

皮膚や粘膜のトラブル

かゆみ・かぶれ・目の違和感など、肌や粘膜に不調が出ることがあります。

黒カビの毒素(マイコトキシン)による慢性的な体調不良

肌荒れ、頭痛、だるさなど、原因がはっきりしない不調の一因になることもあります。

特に、小さな子供・高齢の方・アレルギーや呼吸器系が弱い方がいるご家庭では、カビ対策を早めに行うことが重要です。

2-2. 家や家具が傷む・価値が下がる

湿った木材は強度が落ちやすく、フローリングの芯材も、長く湿気を含んだままだとはがれやすくなったり、反ったりすることがあります。

家具も同様に、木製や布製のものはカビが根を張ると劣化しやすくなります。

さらに、不動産の売却時に「地下室でカビが発生した」といった履歴が残っていると、たとえ補修していても買い手の印象が悪くなり、資産価値に影響することもあります。

3. カビを見つけたときの対処方法|自分でできる5ステップ

地下室でカビを見つけたら、できるだけ早く対応することが大切です。

放っておくと広がりやすくなり、除去にも手間や時間がかかってしまいます。

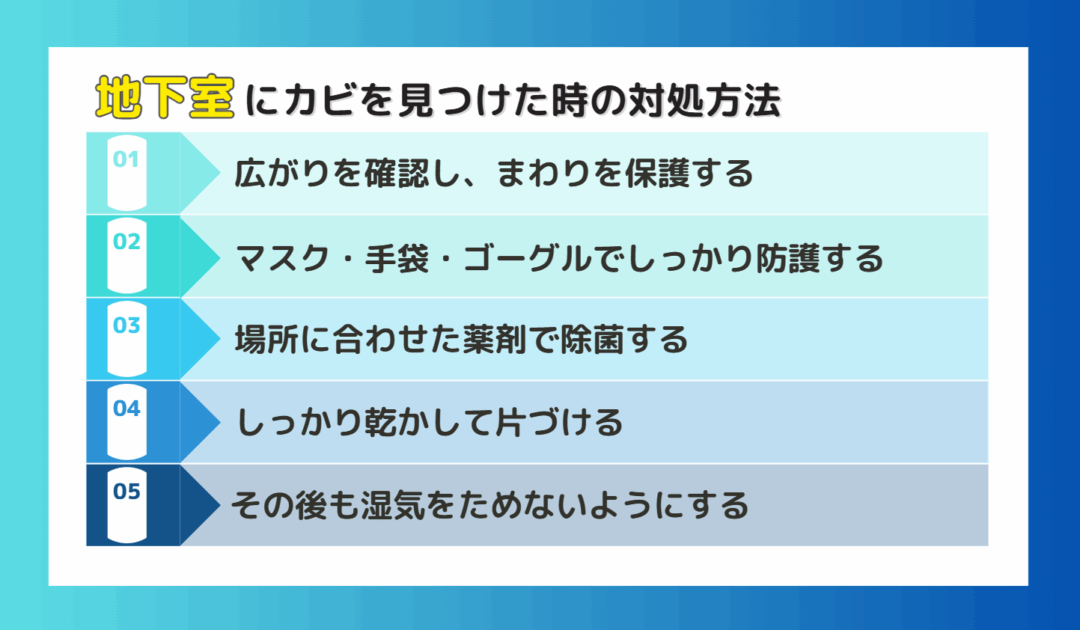

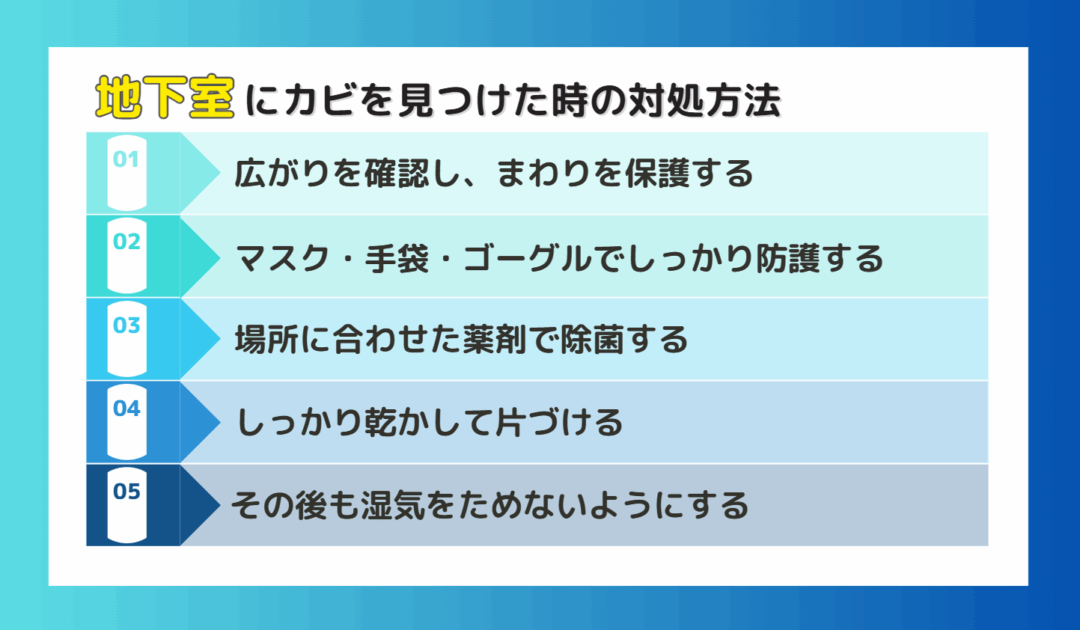

ここでは、自分で行える除去手順を5つのステップにまとめてご紹介します。

なお、カビの範囲が1㎡以上ある場合や、壁の中までしみ込んでいる場合は、無理をせず専門業者に相談するのが安心です。

3-1. 【STEP①】広がりを確認し、まわりを保護する

まずは、カビがどこまで広がっているかを目で見て確認しましょう。

1㎡以上に広がっていたり、複数の場所に点在している場合は、自力での除去は難しく、専門業者への相談をおすすめします。

自分で作業する際は、胞子が周囲に飛び散らないよう、床や周囲をビニールシートや新聞紙でしっかり養生します。

窓がない地下室では、扇風機などで空気の流れをつくっておくと、作業中の空気がこもりにくくなり安心です。

3-2. 【STEP②】マスク・手袋・ゴーグルでしっかり防護する

カビ掃除では目に見えない胞子が空気中に舞うため、マスク、ゴム手袋、ゴーグルを着用して体を保護しましょう。

作業着は、使い捨てできるものか、汚れてもいい古着で十分です。

片づけ後にすぐ洗濯するか、処分できる準備をしておくと衛生的です。

3-3. 【STEP③】場所に合わせた薬剤で除菌する

カビを除去するときは、素材に合った薬剤を選び、正しく使うことが大切です。

塩素系漂白剤

タイル・コンクリートなど、水に強くて硬い素材の場合、使用できます。

キッチンハイターなどの塩素系漂白剤を10倍に薄めて(0.5%程度)スプレーボトルに入れ、カビに吹きかけます。

5〜15分ほど置いた後、水拭きでしっかり拭き取ってください。

塩素が残ると変色や素材の劣化につながるため、拭き取りは念入りに行いましょう。

注意:混ざると有毒なガスが発生する恐れがあるため、エタノールや酸性洗剤(クエン酸・お酢など)と併用しないでください。

参考:花王 | 製品Q&;A 【注意表示】台所用の塩素系漂白剤の表示にある『まぜるな危険』とは?

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

消毒用エタノール

木製家具や家電まわり、壁紙などデリケートな素材に向いています。

エタノールは揮発性が高く、素材を傷めにくいため、電気まわりや狭い場所にも使いやすいのが特長です。

スプレーして拭き取るだけで除菌ができ、ニオイも残りにくいのがメリットです。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

重曹ペースト

木材・石こうボード・布など、やわらかくて湿気を吸いやすい素材に効果的です。

重曹と水を3:1の割合で混ぜてペースト状にし、カビ部分に厚めに塗布します。

10〜15分ほど置いたら、スポンジでやさしくこすり、水拭きで仕上げましょう。

重曹は脱臭効果もあるため、ニオイ対策にも役立ちます。

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

カビ取りマイスターキット

市販の薬剤では落としにくい黒カビや繰り返す再発に悩む方におすすめしたいのが、ハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターキットです。

除カビ剤、防カビ剤、刷毛などがセットになっており、業者レベルのカビ取りを自分で安全に行えるよう設計されています。

使い方は簡単で、除カビ剤を刷毛で塗って10〜30分ほど放置し、水拭きします。

その後、防カビ剤をスプレーボトルに入れて、カビを除去した箇所に吹きかければ完了。

拭き取りは不要です。

これにより、カビを取り除くだけでなく、再発も予防することができます。

また、「費用をなるべく抑えたい」という方には、除カビ剤だけの単品購入も可能です。

3-4. 【STEP④】しっかり乾かして片づける

拭き取りの際は、水拭きと乾拭きの両方を行い、薬剤の成分が残らないように丁寧に仕上げましょう。

作業後は、除湿機や扇風機を活用して、最低でも半日〜1日しっかり乾かすのが理想です。

使い捨ての布や手袋はビニール袋に入れて密封し、そのまま処分します。

再利用する道具類は、エタノールで拭き取ったあと、天日干ししてよく乾燥させると衛生的です。

3-5. 【STEP⑤】その後も湿気をためないようにする

湿気がこもると再発のリスクが高くなるので、除湿機を活用して湿度を抑えましょう。

湿度計を設置し、室内の湿度が60%以下に保たれているかを確認してください。

あわせて、サーキュレーターで空気を動かす・こまめに換気する・家具の裏にも風を通すなどの工夫も効果的です。

特に湿気がたまりやすい場所は、定期的にチェックして通気を確保することが再発防止につながります。

■関連記事■コンクリートのカビを自力で除去する方法!再発を防ぐプロのカビ対策術も解説

■関連記事■壁の黒カビを徹底除去!プロが教える効果的なカビ対策と掃除方法!

■関連記事■天井の隅の黒カビは放置厳禁!原因・安全な除去方法と再発防止策をプロが徹底解説

4. カビ対策は自分でやる?それともプロに頼む?

地下室でカビを見つけたとき、「自分で掃除すればいいのか、それとも業者に任せた方がいいのか…」と迷う方は少なくありません。

判断を誤ると、カビがすぐ再発したり、健康被害のリスクが高まったりすることもあるため、状況に応じた対応がとても大切です。

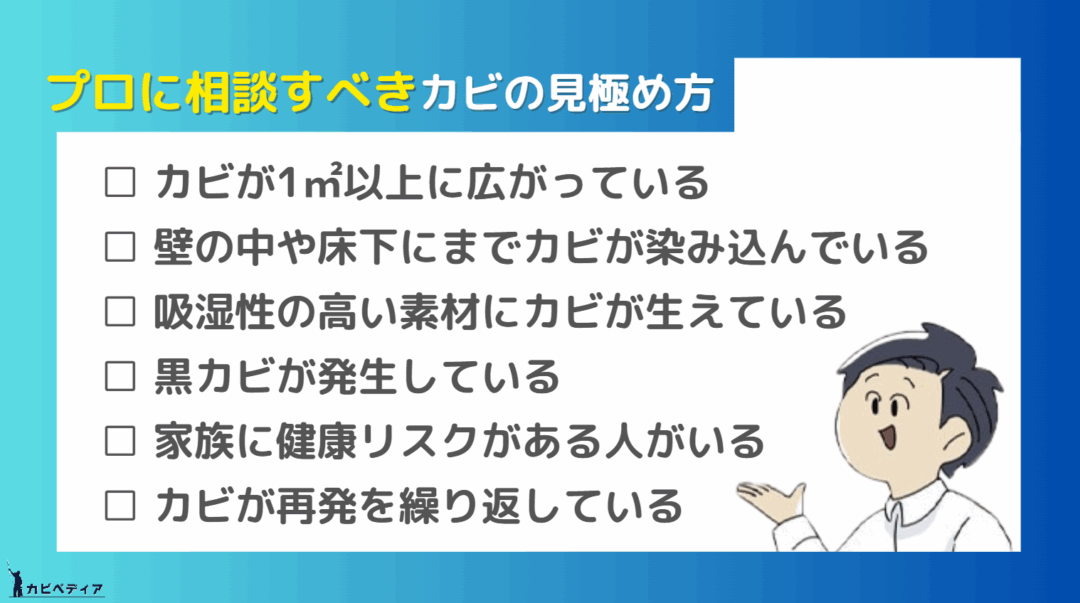

4-1. 迷ったらチェック!プロに相談すべきカビの見極め方

カビの範囲が小さく、コンクリートやタイルのように湿気を吸いにくい場所の表面にだけうっすら発生している程度であれば、自力で対応できる場合もあります。

ただし、以下のような状態がひとつでも見られる場合は、早めに専門業者に相談するのがおすすめです。

カビが1㎡以上に広がっている

カビが壁や床に広範囲で広がっていたり、複数の場所に点在している場合は、胞子の量も多く、作業中に飛散しやすくなります。

このようなケースは自力では処理が難しくなります。

壁の中や床下にまでカビが染み込んでいる

壁紙の裏、断熱材、床下など見えない部分にまで湿気やカビが入り込んでいると、表面をきれいにしてもすぐに再発する可能性があります。

吸湿性の高い素材にカビが生えている

木材・石こうボード・カーペットなどの素材は湿気を吸いやすく、カビが内部に根を張るため、表面を掃除するだけでは不十分です。

黒カビが発生している

黒カビは、マイコトキシン(カビ毒)を出す種類もあり、健康被害のリスクがあります。

また、素材に色が残りやすく、きれいに取り除くのが難しいカビです。

家族に健康リスクがある人がいる

小さな子供や高齢者、喘息やアレルギー体質の方がいる家庭では、掃除中に舞う胞子やホコリが体調を悪化させることがあります。

カビが再発を繰り返している

同じ場所に何度もカビが出てくる場合は、湿気や通気、建物の構造などに根本的な原因がある可能性があります。

このようなケースでは、表面のカビを取り除くだけでは解決せず、原因から見直す必要があります。

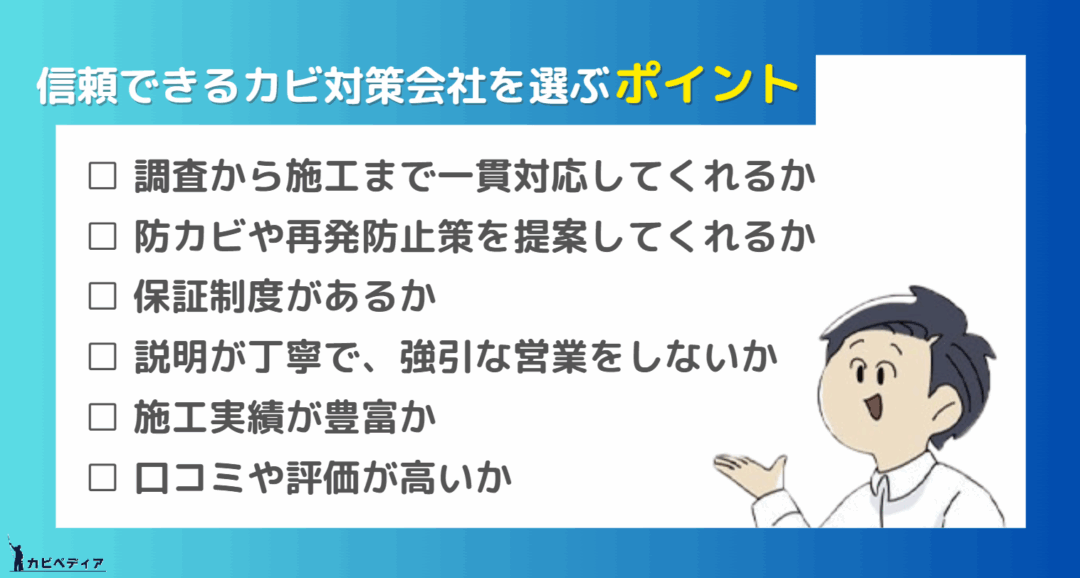

4-2. 信頼できるカビ対策業者を選ぶポイント

カビ取りを業者に依頼することにしたら、次は「どこに頼むべきか」が悩みどころです。

カビ取り業者には専門性や対応範囲にばらつきがあるため、以下のポイントを意識して選ぶことが大切です。

調査から施工まで一貫対応してくれるか

カビの除去だけでなく、「なぜカビが生えたのか」「どう防ぐか」まで調べて提案してくれるかが重要です。

調査なしに作業だけする業者では、再発リスクが高まります。

防カビや再発防止策を提案してくれるか

断熱・換気・除湿・防カビコーティングなど、再発を防ぐ工夫があるかをチェックしましょう。

単なる「除去して終わり」の業者は避けた方が無難です。

保証制度があるか

「施工後〇年以内に再発したら無料で再施工」といった明確な保証制度がある業者は、技術に自信がある証拠です。

口約束ではなく、書面で保証内容を提示してくれるかも確認しましょう。

説明が丁寧で、強引な営業をしないか

質問に対して丁寧に答え、不安を放置しない対応をしてくれるかを見極めましょう。

契約を急がせるような営業をする業者は注意が必要です。

施工実績が豊富か

地下室や住宅のカビ対策に実績があるかは、業者選びの判断材料になります。

具体的な施工件数や事例を提示してもらえると安心です。

口コミや評価が高いか

Googleや比較サイトの口コミもチェックしておきましょう。

評価が高く、実際に利用した人からの信頼を得ているかどうかは、業者を選ぶ際の重要な判断材料になります。

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2025年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

もし、まだ「どの業者に頼めばいいか分からない」と迷っているなら、カビ取り業者のカビ取りマイスターを検討してみてください。

カビ取りの施工実績は5,000件以上で、調査から除去、防カビまで一貫対応し、再発リスクにもきちんと備えます。

相談・見積もりは無料なので、まずは以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

5. カビを防ぐための日常的な湿気・換気のコツ

カビはジメジメした環境を好むため、もっとも大切なのは「湿気をためないこと」です。

ここでは、日常の中で無理なく実践できる、地下室の湿気対策をご紹介します。

5-1. 季節にあわせて「湿度と温度」をコントロール

春や秋はそこまで湿気がこもりませんが、梅雨や夏は特に注意が必要です。

除湿機やサーキュレーターをうまく活用して、部屋の空気をしっかり動かしましょう。

- 湿度が高くジメジメしているときは、除湿機を稼働させる

- 空気が滞っている場所には、サーキュレーターで空気の流れをつくる

- 冬など乾燥気味の時期は、除湿しすぎず軽い換気程度でOK

また、湿度計を設置しておくと、今の湿気の状態が目で見てわかるので、調整しやすくなります。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

5-2. 空気の通り道をつくる

地下室は窓が小さい、または存在しないことも多く、空気がこもりがちになるため、意識して風の通り道をつくりましょう。

- 時々ドアを開けっぱなしにして、空気を入れ替える

- 換気扇や扇風機で強制的に空気を循環させる

- 吸気と排気を部屋の反対側に設置し、スムーズに空気が流れるようにする

「空気が動いているか」を意識するだけで、カビの発生は大きく変わってきます。

5-3. 湿気がたまりやすい場所を見直す

地下室では、家具の裏や棚のすき間など、空気が動かない場所に湿気がたまりやすくなります。

こうした“湿気のたまり場”をそのままにしておくと、知らないうちにカビが発生してしまうこともあるため、あらかじめ工夫しておくことが大切です。

- 家具は壁から少し離して配置する

- 通気性のよい棚や収納を使う(背板なし・メッシュタイプなど)

- 床や壁に防湿シートや断熱材を活用して結露を防ぐ

見落としがちな場所に湿気がこもらないよう、定期的にレイアウトや素材を見直すことも、カビ予防には効果的です。

■関連記事■そのまま放置は危険!倉庫でカビが生えたときの正しい対処法と予防のコツ5選

6. 地下室にぴったりな除湿機の選び方

いくら丁寧にカビ取りしても、地下室の湿気をそのままにしておくと、またすぐにカビが戻ってきてしまいます。

だからこそ、湿度をしっかりコントロールする除湿機の導入がとても重要です。

ただし、除湿機にはいくつかのタイプがあり、地下室のようなひんやりしてジメジメしやすい場所には向き・不向きがあります。

ここでは、失敗しないための除湿機選びのポイントを紹介します。

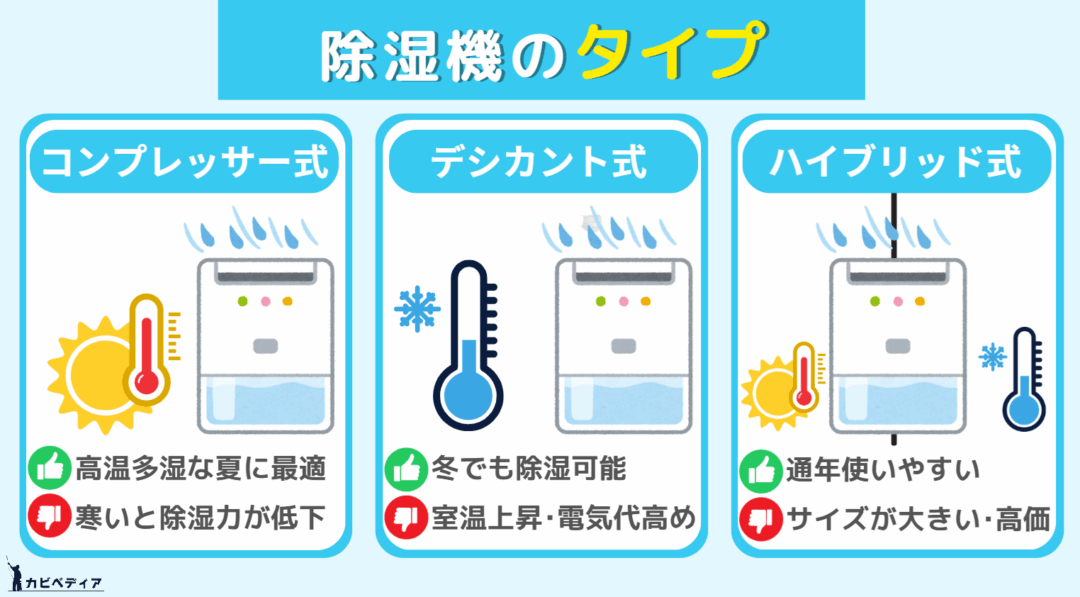

6-1. 除湿機のタイプは大きく3種類

除湿機を選ぶうえで最初に注目したいのが「除湿方式」です。

地下室は季節を問わず気温が低めで湿気がこもりやすいため、設置環境に合ったタイプを選ぶことがとても重要です。

コンプレッサー式

夏や梅雨などの高温多湿の時期に強く、電気代も比較的安いのが特長です。

エアコンの除湿と同じ原理で、空気を冷やして水分を取り除きます。

ただし、室温が低いと除湿能力が落ちやすく、運転音がやや大きい点には注意が必要です。

気温がしっかり上がる季節に使いたい方におすすめです。

デシカント式

ヒーターで乾燥剤を温めて水分を取り除く方式で、気温が低くても安定して除湿できるのが大きな特長です。

冬の寒い地下室でもしっかり除湿でき、静音性も高いため、音が気になる方にも向いています。

ただし、運転中に室温が少し上がる(+2〜6℃)ことがあり、電気代もやや高めになる点には注意が必要です。

ハイブリッド式

コンプレッサー式とデシカント式の両方の機能を備え、気温に応じて自動で切り替えてくれる万能タイプです。

1年を通して快適に使えるため、季節を問わず地下室の湿気管理をしたい方に最適です。

本体サイズがやや大きく価格も高めですが、迷ったときはこのタイプを選ぶと安心です。

6-2. 除湿力は「部屋の広さ」に合わせて

除湿機を選ぶときは、設置する部屋の広さに合った「除湿能力(1日あたりに除去できる水分量)」が大切です。

建物の構造(木造か鉄筋か)によって、必要な除湿能力は変わります。

10畳以下の地下室(木造6〜8畳/鉄筋13〜15畳程度)

1日あたり5〜6Lの除湿能力が目安です。

小型の除湿機でも対応可能ですが、梅雨時などはフル稼働になります。

20畳程度の地下室(木造19〜20畳/鉄筋38〜40畳程度)

15L以上の高出力モデルが安心です。

湿気がこもりやすい構造なら、ホースで連続排水できるタイプを選ぶと便利です。

除湿力が足りないと、湿気が取りきれずカビの原因になりやすいため、実際の部屋の広さより少し余裕のあるスペックを選ぶのが失敗しないコツです。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

参考:株式会社ノジマ|サポートサイト プロが選ぶ除湿器のおすすめランキング18選!選び方や一人暮らし向けの機能は?【2025年版】

7. 1年を通して備える!地下室のカビ対策カレンダー

地下室は1年中湿気がこもりやすく、季節によってカビのリスクも変わってきます。

とくに梅雨〜夏にかけては、湿度が一気に上がるため注意が必要です。

ここでは、季節ごとに気をつけたいカビ対策のポイントをわかりやすくまとめました。

7-1. こまめな結露対策【1~3月・冬】

空気は乾燥していますが、冷たい壁や床に結露が発生しやすい季節です。

窓や壁の表面に水滴がついていないかこまめに確認し、見つけたら早めにふき取りましょう。

除湿機は、気温が低くても動作する「デシカント式」がおすすめです。

湿度は40〜50%程度を目安に保つと安心です。

7-2. 設備チェックと準備スタート【4月・春】

気温や湿度が安定し始めるこの時期は、設備点検にぴったりのタイミングです。

除湿機や換気扇のフィルター掃除、タンクの洗浄を行い、風の流れがきちんとできているか換気環境の確認もしておきましょう。

7-3. フル稼働で湿度をキープ【5~7月・梅雨】

湿度が急上昇し、1年で最もカビが繁殖しやすくなる季節です。

除湿機(コンプレッサー式)を24時間稼働させ、湿度を60%以下に保ちましょう。

また、サーキュレーターで空気を循環させることで、部屋全体の湿気を効率よく取り除くことができます。

7-4. 夜間除湿と日中の遮熱対策【8月・真夏】

気温と湿度がともに高く、地下室はムシムシしがちです。

夜の涼しい時間帯に除湿機を集中的に運転し、日中の熱気がこもらないよう送風機で空気を循環させましょう。

湿気をためないためには、こまめな空気の入れ替えと温度管理がポイントです。

7-5. 晴れた日の換気と結露チェック【9~10月・秋】

秋に入って気温は下がってきますが、秋雨の影響で湿度が高い状態はまだ続きます。

除湿機の使用は継続しつつ、換気扇や送風機を使って空気をしっかり循環させてください。

壁や床に結露が残っていないかも、定期的にチェックしましょう。

7-6. 低温期の除湿とメンテナンス【11~12月・初冬】

冬に向けて気温が下がり、除湿機の効きも落ちやすくなります。

冬モード付きの除湿機やヒーター併用型の機種を使い、湿度を管理しましょう。

また、年末のタイミングで、除湿機や換気設備の清掃・点検も忘れずに行うことをおすすめします。

8. 地下室に関するよくある質問(FAQ)

地下室のカビ対策や除湿機の使い方について、「これで合ってるの?」「他の人はどうしてるの?」と迷うことは多いものです。

ここでは、よくある疑問に対して、わかりやすく丁寧にお答えします。

8-1. 市販のカビ取り剤は地下室でも使えますか?

使えますが、素材に注意が必要です。

たとえば、タイルやコンクリートなど水に強い場所には塩素系カビ取り剤が有効ですが、木材や石こうボードのように湿気を吸いやすい素材には不向きです。

こうした素材には、よりやさしい成分のカビ取り剤を使うか、必要に応じて専門業者の対応を検討しましょう。

8-2. 除湿機は1日中つけっぱなしでも大丈夫?

基本的には問題ありません。

地下室のように湿気がこもりやすい場所では、24時間連続運転が効果的です。

ただし、タンクの水がすぐ満タンになる環境では、連続排水機能付きやタンク容量の大きいモデルを選ぶと便利です。

8-3. 地下室にはデシカント式とコンプレッサー式、どちらが向いていますか?

季節によって使い分けるのが理想です。

冬など気温が低い時期はデシカント式、夏や梅雨の高温多湿期はコンプレッサー式がそれぞれ効率的です。

1年中使いたい場合は、両方式を自動で切り替えるハイブリッド式を選ぶのが安心です。

8-4. カビが再発しやすいのはどんなときですか?

湿度が60%を超える状態が続いたり、空気が滞って動かない場所では、カビが再発しやすくなります。

また、表面だけ掃除しても、湿気の根本原因を解決していないと短期間で再発することもあります。

除湿と換気の両方をセットで行うことが、再発予防のポイントです。

8-5. 壁に少しだけカビが生えている場合、自分で掃除しても大丈夫?

カビの範囲が1㎡未満で、表面にうっすら生えている程度なら、自分での除去も可能です。

ただし、素材が木や石こうボードなどの場合や、何度も同じ場所に再発している場合は、内部に根を張っている可能性があるため、専門業者への相談がおすすめです。

9. まとめ

今回は、地下室でカビが発生する原因から、正しい除去方法、再発を防ぐための湿度管理や除湿機の選び方まで、幅広くご紹介しました。

地下室は構造上、湿気がこもりやすく、カビが繁殖しやすい場所です。

放置すると、健康に影響を及ぼしたり、住宅の価値に悪影響を及ぼしたりする恐れがあるため、早めの対処が重要です。

カビの範囲が小さく、うっすらと発生している程度であれば、自力での対応も可能です。

その際は、塩素系漂白剤やエタノールなど、素材に合った液剤を選び、安全に作業を行ってください。

不安がある場合や、カビの範囲が広い場合には、無理をせず専門業者に相談することが安心につながります。

また、カビを防ぐためには、日ごろから湿気をためこまない工夫が欠かせません。

除湿機を適切に使い、換気を意識しながら、湿度が上がらないように気を配ることで、カビの発生を未然に防ぐことができます。

地下室を清潔で快適に保つためには、早めの行動と日常のこまめな湿気対策が何よりも効果的です。

今日から少しずつ取り入れて、安心で快適な空間を目指しましょう。