引っ越し準備の最中、家具や家電を動かしたときにカビを見つけてしまい、退去時の高額請求が頭をよぎる方も多いと思います。

カビの状態や発生の原因によって、費用を負担するかどうかは大きく変わるため、判断基準を知っておくことが重要です。

賃貸物件では、カビが経年劣化として扱われる場合もあれば、管理不足による損傷とみなされ、費用負担につながる場合もあります。

この違いを理解しておけば、不要な請求を避け、退去手続きを冷静に進めることができます。

本記事では、賃貸住宅でカビが発生した際の判断の考え方と、退去時の費用を最小限に抑えるためのポイントを解説します。

引っ越し直前に慌てないためにも、今のうちに押さえておきましょう。

| この記事でわかること |

| ・カビが経年劣化か管理不足かを判断するポイント ・原状回復で借主負担になるケースとならないケース ・契約書や特約で費用負担が変わる理由 ・カビ放置で退去費用が増える原因 ・退去時の請求を抑えるための具体的な対策 |

目次

1. まず知っておきたい「原状回復」とは?

賃貸でカビの問題が発生した際、退去時に費用が発生するかどうかは「原状回復」の考え方に基づいて判断されます。

ここでは、原状回復の基本、入居者が負担しないケース、負担が生じやすいケースを整理し、判断の目安を分かりやすくまとめます。

1-1. 原状回復の基本ルールを理解する

原状回復とは、退去時に賃貸物件を入居時の状態にできる限り近づけるという考え方です。

ただし、入居者が通常の生活を送る中で避けられない汚れや変化まで戻す必要はありません。

国土交通省のガイドラインでも、こうした避けられない変化は入居者の負担にはならないと明記されています。

一方、故意・過失による損傷や明らかな管理不足が原因で生じた汚れや傷みは、原状回復の対象となり、借主が費用を負担する可能性があります。

1-2. 入居者の負担にならないケース

原状回復の対象外となるのは、通常の生活で自然に発生する変化です。

入居者の過失とは見なされないため、費用を請求されることは基本的にありません。

代表的な例は次のとおりです。

- 家具を置いたことによるへこみや跡

- 日焼けによる壁紙の色あせ

- 冷蔵庫裏の軽い黒ずみ

これらはいずれも通常使用による変化であり、責任は問われません。

軽微なカビについても、日常的に掃除や換気を行っていた場合は、借主負担と判断されにくい傾向があります。

1-3. 管理不足と判断されやすいケース

次のような場合は、入居者の管理不足や放置が原因と判断され、費用が請求される可能性があります。

- 結露によるカビを拭かず、そのまま悪化させた

- 水漏れを報告せず放置し、周囲にカビが広がった

- 換気不足で湿気がこもり、カビが増えてしまった

これらは通常の生活で避けられないとは言い難く、善管注意義務を果たしていなかったと判断されるケースです。

その結果、壁紙の張り替えや下地補修などの費用が発生する可能性があります。

2. 契約内容によって費用負担は変わる

カビに関する費用負担は、実際には契約書の内容によって大きく変わります。

敷金の設定や特約の有無を把握しているかどうかで、退去時の請求額に差が出ることもあります。

ここでは、特に見落とされやすい契約上のポイントを確認しておきましょう。

2-1. 敷金ゼロ・保証金ゼロ物件は注意

最近は初期費用を抑えるために「敷金ゼロ」「保証金ゼロ」の物件が増えています。

その一方で、敷金が入っていない物件は、退去時の修繕費がそのまま借主に請求される可能性があります。

初期費用が安い物件ほど、契約前に次の点を必ず確認しておきましょう。

- 退去時のハウスクリーニング費

- 原状回復の負担範囲

- カビや汚れに関する特約の有無

「入居時は安く済んだが、退去時に高額請求された」というケースは少なくないため、事前のチェックが重要です。

2-2. 契約書のハウスクリーニング特約は必ず確認する

契約書には、「退去時のハウスクリーニング費は借主負担」と記載されている場合があります。

この特約に同意していると、退去時にはクリーニング費用の支払いが必要になります。

ただし、ハウスクリーニング費とは、あくまで部屋全体の掃除にかかる費用であり、壁紙の張り替えや下地補修などの修繕費とは別のものです。

ここを区別して理解しておくことで、退去時の請求内容を正しく判断できるようになります。

2-3. 特約が不当に不利な場合は無効となることもある

契約書に特約が記載されていても、内容が借主に極端に不利であったり、通常の原状回復の範囲を超える場合は、特約そのものが無効と判断されることがあります。

特約が有効と認められるには、次の条件が必要です。

- 内容と費用が契約書に明確に記載されている

- 費用が社会通念上妥当である

- 説明を受け、借主が内容を理解したうえで合意している

これらを満たさない特約は無効となる可能性があります。

請求に疑問がある場合は、契約書とガイドラインを確認したうえで相談してください。

3. カビを放置すると「注意義務違反」と判断されることがある

カビを見つけた際の対応の早さは、退去時の費用負担に大きく関わります。

賃貸契約では、物件を適切に管理する「善管注意義務」が求められており、この義務を果たしていたかどうかが判断の基準になります。

3-1. 「善管注意義務」とは

善管注意義務とは、入居者が通常の生活の中で必要な管理を行うことを指します。

具体的には次のような対応が含まれます。

- 換気を行う

- 結露を拭き取る

- カビを見つけたら早めに清掃する

- 水漏れなどの異常を管理会社へ連絡する

これらが十分に行われていないと判断された場合、原状回復費用を借主が負担する可能性があります。

3-2. カビの放置によって高額請求になりやすい

カビは軽度であれば拭き取りで対処できますが、放置すると広がり、通常の清掃では落とせなくなることがあります。

その場合、壁紙の張り替えが必要になることがあります。

さらに下地まで浸透している場合は、補修やボード交換が必要となり、範囲によっては数万円から数十万円に及ぶこともあります。

早期対応によって、費用を抑えやすくなります。

3-3. 建物側の問題が疑われる場合は早めの報告が大事

次のような場合は、建物側の不具合が原因の可能性があります。

- 異常な量の結露が連日発生している

- 雨の日に壁や天井が湿る

- サッシや天井から水滴が落ちる

- 外壁に亀裂がある

- 同じ場所でカビが繰り返し発生する

本来は大家側の対応となるケースですが、報告が遅れると悪化の一因とみなされ、借主の負担が増えることがあります。

早めに管理会社へ連絡し、メールやLINEなど記録が残る方法でやり取りしておくことが重要です。

4. 長期入居でも費用負担が増えるとは限らない理由

退去費用は「長く住むほど高くなる」と思われがちですが、内装や設備には耐用年数があり、使用年数が長くなるほど価値が下がる仕組みがあります。

特に壁紙はその影響が大きく、長期入居の場合は費用負担が軽くなるケースがあります。

4-1. 壁紙(クロス)の耐用年数は6年

国土交通省ガイドラインでは、壁紙の耐用年数は6年とされています。

6年を過ぎた壁紙は価値がほぼゼロと扱われるため、張り替え費用は大家側の負担になることが多いです。

ただし、次のような場合は別途費用が発生することがあります。

- カビが下地(石膏ボード)まで浸透して傷んでいる

- 強いにおいが残っている

- 深い黒ずみや腐食など、通常使用では起こりにくい損傷がある

このようなケースでは、壁紙の価値がなくても下地の補修費が借主負担となる可能性があります。

4-2. ガイドラインを根拠に交渉できる

退去時に費用を請求された際、入居期間や設備の価値が適切に考慮されているのか疑問に感じた場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に確認するとよいでしょう。

ガイドラインには設備ごとの耐用年数や費用判断の考え方が示されており、管理会社や大家もこの基準を判断材料にしているため、話し合いを進めやすくなります。

国土交通省|「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

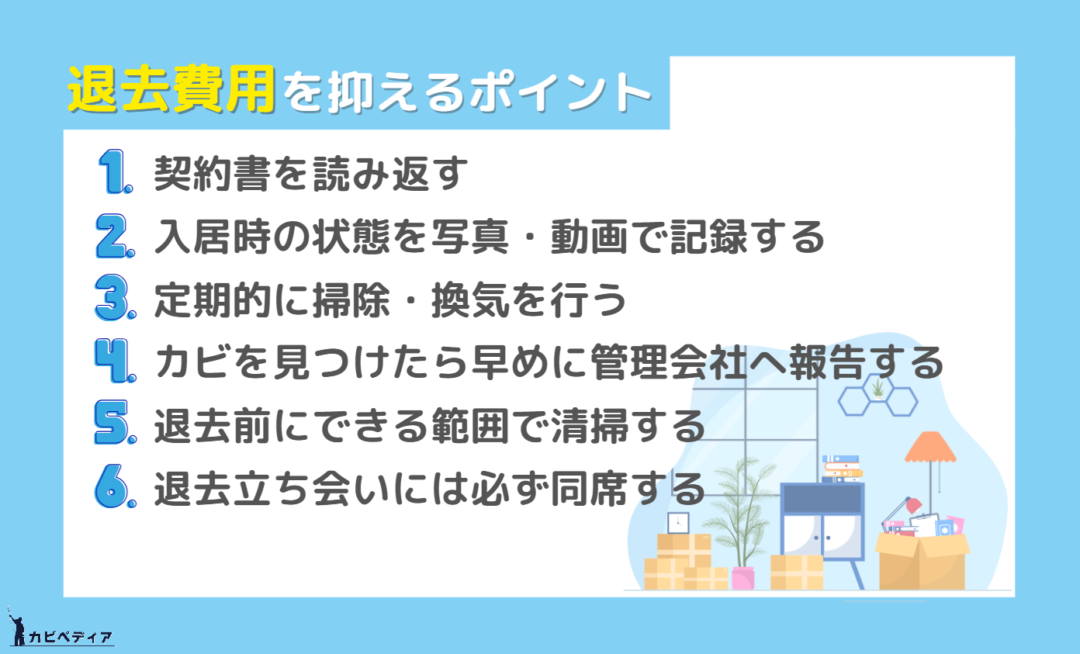

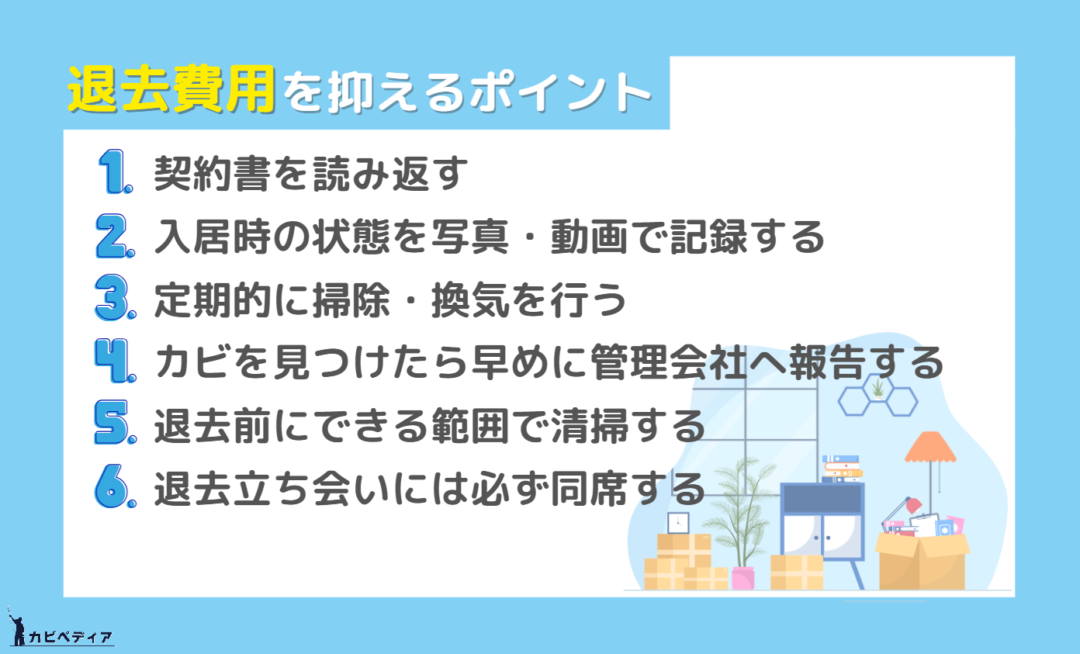

5. 退去時の請求を増やさないための6つの行動

退去時の費用は、立ち会い当日の判断だけで決まるわけではありません。

入居中の管理状況や記録の有無が費用に影響することも多いため、普段からどのように対応しておくかが重要です。

ここでは、退去時の請求を増やさないための6つのポイントをまとめます。

5-1. 契約書を読み返す

退去費用の判断は、契約書の内容に大きく左右されます。

原状回復やハウスクリーニングに関する記述など、見落としがちな項目も一度整理しておきましょう。

特に「退去時のクリーニング費」や「原状回復の負担範囲」は、後のトラブルにつながりやすい部分のため、しっかりと確認しておくことが大切です。

5-2. 入居時の状態を写真・動画で記録する

入居直後に室内の状態を撮影しておくことは、退去時のトラブルを避けるための有効な手段です。

壁紙のシミや汚れ、床の傷、窓枠の黒ずみなど、気になる箇所は記録として残しておくと、退去時に「入居前からあった」と説明しやすくなります。

5-3. 定期的に掃除・換気を行う

カビを防ぐためには、日常的な換気やこまめな掃除が効果的です。

特に窓際、家具の裏、クローゼット、水回りは湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい場所のため、定期的な確認がトラブル防止につながります。

5-4. カビを見つけたら早めに管理会社へ報告する

カビの原因が建物側にある可能性もあるため、異常を感じた段階で管理会社へ連絡することが大切です。

早期の報告は「入居者の管理不足」という誤解を防ぎ、費用負担の判断にも良い影響があります。

メールやLINEなど、記録が残る方法での連絡がおすすめです。

5-5. 退去前にできる範囲で清掃する

立ち会い前に表面的な汚れや軽いカビを掃除しておくことで、室内の印象が良くなり、細かな追加請求を避けられる場合があります。

完璧に仕上げる必要はありませんが、「丁寧に使っていた」ことが伝わる状態に整えておくと安心です。

5-6. 退去立ち会いには必ず同席する

退去立ち会いでは、担当者と一緒に室内を確認することが重要です。

不明点をその場で質問したり、入居時の写真を提示することで、後から不当な請求を受けるリスクを減らせます。

立ち会い内容や説明をメモしておくと後の確認にも役立ちます。

6. 自分でできるカビ対処で退去時の費用を抑える

退去時の費用を抑えるためには、カビを初期段階で適切に対処しておくことが効果的です。

ただし、市販品を誤って使ったり、素材に合わないカビ取り剤を使うと、傷や変色の原因になることがあります。

場所ごとに合った方法を選ぶことが重要です。

6-1. お風呂・トイレは塩素系カビ取り剤で落とせることが多い

浴室やトイレは湿気が多くカビが発生しやすい場所ですが、素材が比較的強いため、市販の塩素系カビ取り剤で落とせるケースが多いのが特徴です。

使用する際は換気を行い、ゴム手袋・マスクを着用し、表示された放置時間を守りましょう。

パッキン部分の黒カビには、密着性の高いジェルタイプのカビ取り剤が有効です。

■関連記事■【決定版】プロが教える!お風呂の黒カビを徹底除去&再発防止する最強テクニック

■関連記事■密室キケン!トイレの黒カビを簡単に除去する方法と注意すべきポイント

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

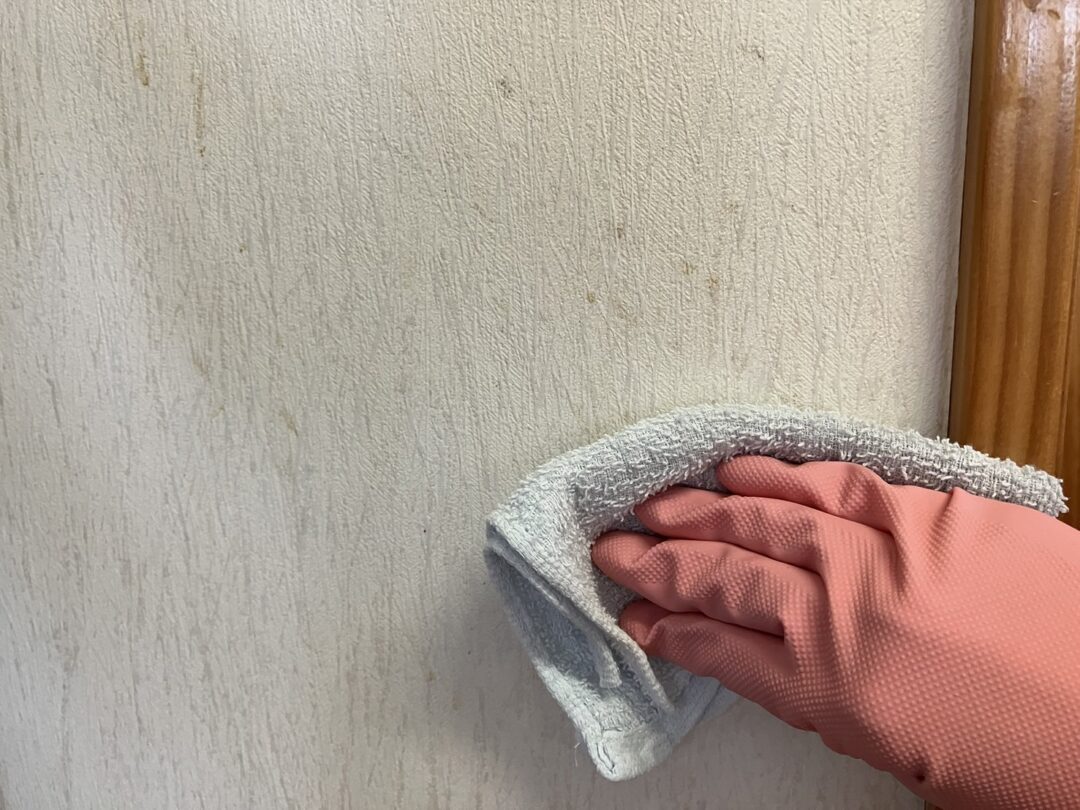

6-2. 壁や天井のカビは素材に合った方法で慎重に対応する

壁や天井、クロス部分はデリケートな素材が多く、カビ取りの際は慎重な対応が必要です。

強い塩素系の洗浄剤を直接使うと、変色や剥がれの原因になることがあります。

軽度のカビであれば、まずはアルコールや中性洗剤など、素材への負担が少ない方法から試すのが安全です。

カビがしっかり生えている場合でも、壁紙にも使用できるタイプのカビ取り剤を選べば、素材を傷めずに対処しやすくなります。

ハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターは、刺激の強い成分を含まないため、壁やクローゼットなど水で洗い流せない場所でも使用できる点が特長です。

退去費用を抑えるための対策として、ぜひ検討してみてください。

カビ取りマイスター 除カビ剤

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

■関連記事■天井の隅の黒カビは放置厳禁!原因・安全な除去方法と再発防止策をプロが徹底解説

6-3. カビ取りの際にやってはいけないこと

カビ取りを行う際は、次のような行為は思わぬトラブルにつながるため避けましょう。

- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜる(有毒ガスが発生する危険)

- 換気をせず密閉された状態で作業を行う

- スチールたわしや粗いスポンジで強くこすり、素材を傷つける

- 表面加工のある床材に刺激の強い成分を長時間つけたままにする

これらの行為は、健康への影響だけでなく、素材の変色や損傷を招き、結果的に修繕費が高くなる可能性があります。

作業は安全に、そして素材を傷めない方法で行うことが大切です。

6-4. 自力で難しいと感じたら専門業者への相談を検討する

次のような場合は、自力での除去が難しく、誤った対応が状況を悪化させる可能性があります。

- 天井や高所など、手の届きにくい場所に発生している

- カビが広範囲に広がっており、一部ではなく全面的に対処が必要

- カビ臭が強く、発生源が特定できない

- 壁紙の裏側や床下まで広がっている可能性がある

こうしたケースでは、一度専門業者に相談し、見積もりを取ることで現状を正確に把握できます。

そのうえで、管理会社との費用負担の相談も進めやすくなります。

7. トラブルを避けるために必要な連絡と記録のポイント

退去時のトラブルを防ぐためには、カビを見つけた段階での迅速な連絡と状況の記録が重要です。

記録が残っていれば「適切に管理していた」ことの証拠となり、費用負担の判断にも影響します。

7-1. 管理会社へは早めに連絡する

カビを発見した際は、放置せず早めに管理会社へ連絡しましょう。

建物側の問題が原因の場合、報告が遅れると責任の所在が不明確になり、費用負担の判断にも影響します。

連絡は電話よりも、メールやLINEなど記録の残る方法が望ましいです。

状況の写真を添えておくと、後の確認にも役立ちます。

7-2. カビの状況を記録しておく

カビの状態や自分で行った対処の記録は、退去時の説明に大きく役立ちます。

特に以下を残しておくと、スムーズに確認できます。

- カビの写真や動画(発見時・清掃後の両方)

- 発生日時と状況

- 管理会社へ連絡した日とやり取り内容

- 使用したカビ取り剤や実施した清掃内容のメモ

こうした記録が揃っていると、管理会社とのやり取りや費用負担の判断がより客観的に進められるため、トラブルの予防にも効果的です。

7-3. 請求に疑問があれば必ず確認する

退去後の請求内容に納得できない場合は、あわてずに契約書とガイドラインを照らし合わせて確認することが大切です。

不明点や不当と思われる項目があれば、その場で支払う必要はなく、管理会社へ説明を求めることができます。

相談が必要な場合は、以下の窓口が利用できます。

- 消費生活センター

- 法テラス

- 自治体の無料法律相談

ガイドラインを根拠に話を進めることで、主観的なやり取りにならず、客観的な基準に沿って冷静に判断できます。

8. 賃貸のカビに関するよくある質問

賃貸でカビが発生したときの費用負担は、判断が難しい場面も多くあります。

ここでは、特に相談の多い質問を取り上げ、押さえておきたいポイントを分かりやすくまとめました。

Q1. 壁紙のカビはすべて自分の責任になりますか?

必ずしもそうではありません。

壁紙の耐用年数は6年とされ、6年以上経過していれば張り替え費用が大家側の負担になるケースもあります。

ただし、カビが下地まで浸透している場合や、通常使用では起こりにくい損傷がある場合は、その補修費を借主が負担する可能性があります。

Q2. 結露で出たカビは誰の負担ですか?

結露は建物の性能と生活習慣の両方が影響するため、どちらの責任か一概に判断できません。

ただし、結露が異常に多い、窓枠や外壁から水が侵入しているなど建物側の不具合が疑われる場合は、大家側の負担になることがあります。

いずれの場合も、早めの報告が負担軽減につながります。

Q3. 退去時のハウスクリーニング代は必ず支払う必要がありますか?

契約書に金額や内容が明記され、入居時に説明を受けている場合は、原則として支払う必要があります。

ただし、相場より高額であったり、事前説明がなかった場合は、特約の有効性が問題となることもあります。

「クリーニング費」と「修繕費」は別である点も押さえておきましょう。

Q4. 自分でカビ取りをして失敗したらどうなりますか?

変色や傷が明らかに自身の作業によるものであれば、その補修費を負担する可能性があります。

素材との相性や処理方法に不安がある場合は、無理をせずアルコール拭きなど軽い処置にとどめるか、早めに専門業者へ相談する方が安全です。

9. まとめ

賃貸でカビが発生した場合の費用負担は、原因・進行度・管理状況・契約内容によって大きく変わります。

経年劣化や建物側の問題として扱われるケースがある一方、管理不足と判断されれば費用が請求されることもあります。

退去時のトラブルを避けるためには、次の基本を押さえておくことが重要です。

- 発見したら写真・動画で記録する

- 早めに管理会社へ連絡する

- 無理な清掃をせず、素材に合った方法で対応する

また、日頃から以下の行動を心がけておくことで、退去時の請求を抑えやすくなります。

カビは放置すると悪化しやすいものですが、早期対応と適切な判断ができれば、費用負担を最小限に抑えることができます。

この記事を参考に、安心して退去手続きに臨んでください。