カビ対策で重要なのは、カビが好む環境をつくらないことです。

どの場所で、どんな条件のときに増えるのかを理解し、湿気や汚れをためないようにすることで、発生を大幅に減らすことができます。

一度広がったカビは落とすのに手間がかかり、放置すると建材や家具を傷める原因にもなります。

だからこそ、日々の暮らしの中でこまめな換気や掃除を意識し、発生を早い段階で防ぐことが大切です。

この記事では、カビが発生しやすい9つの場所とその原因、季節ごとの対策、収納の工夫を、プロの視点でわかりやすく解説します。

今日からできる対策を取り入れて、「カビを生やさない暮らし」を目指しましょう。

| この記事でわかること |

| ・カビの発生条件と基本的な防ぎ方 ・家の中と外でカビが発生しやすい9つの場所と対策 ・収納でカビを防ぐ実践ポイント ・季節ごとの湿気対策のコツ ・カビが発生した時の安全な対処法と相談の目安 |

目次

1. カビの基本構造と発生の仕組み

カビを防ぐには、まずカビの性質と発生の流れを知ることが大切です。

ここでは、カビがどんな仕組みで発生し、広がっていくのかをわかりやすく紹介します。

1-1. カビはどんな家にも存在している

カビの胞子は、自然界のどこにでも存在する身近な微生物です。

屋外の空気中や建材の表面、衣類などに付着し、人の出入りや風の流れに乗って、簡単に室内へ入り込みます。

そのため、どんなに丁寧に掃除をしても、カビを完全に排除することはできません。

だからこそ、カビが繁殖しにくい環境をつくることが大切です。

1-2. カビが発生する条件

では、カビが実際に発芽して増える環境とはどのようなものでしょうか。

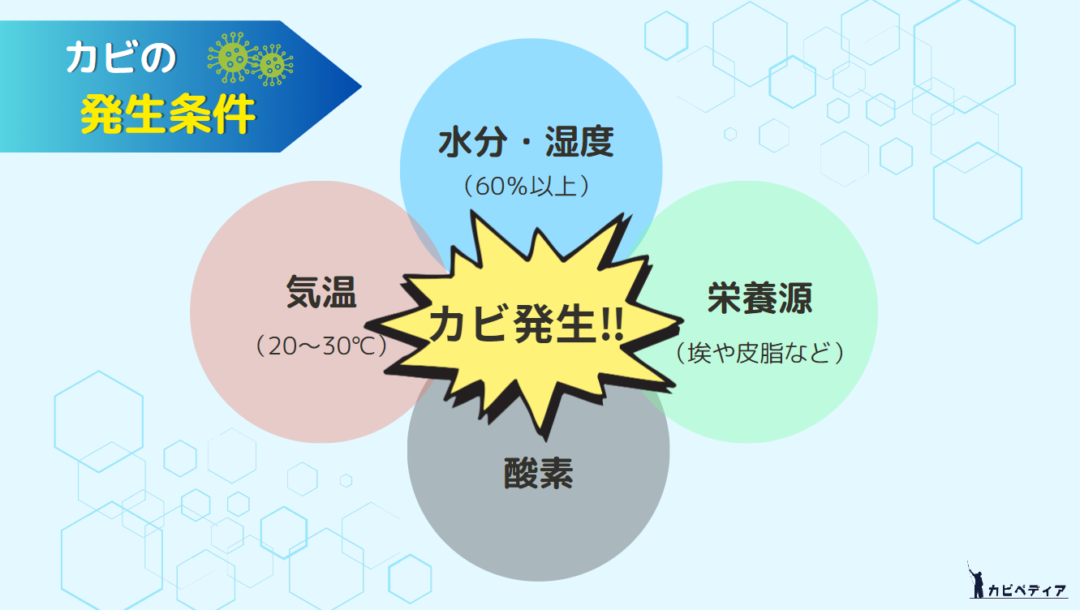

カビが繁殖するためには、次の4つの条件がそろう必要があります。

- 湿度:相対湿度が60%以上になると発生しやすい

- 温度:20〜30℃(多くのカビにとって快適な温度帯)

- 栄養源:皮脂、ホコリ、石けんカス、食べカス、木材や紙などの有機物

- 酸素:空気を好む性質があり、酸素を利用して増える

この4つが重なると、カビの胞子は発芽して菌糸を伸ばし、短期間で増殖します。

逆に、どれか一つでも欠けていればカビは成長できません。

つまり、「湿気・温度・汚れ」をコントロールすることが、最も基本的で効果的な対策になります。

1-3. カビが拡大する過程

カビは、発生の条件がそろうとすぐに活動を始め、目に見えないところで少しずつ広がっていきます。

やがて「黒ずみ」や「カビ臭」として現れるまでには、次のようなステージを経て成長します。

ステージ1: 胞子が空気中を漂い、壁や床などの表面に付着する

ステージ2: 表面に湿気や汚れがあると、それを栄養にして胞子が活動を始める

ステージ3: 温度と湿度の条件が整い、胞子が発芽して菌糸を伸ばす

ステージ4: 繁殖が進むと黒ずみやカビ臭が現れ、肉眼で確認できるようになる

特に梅雨や夏の時期は、湿度と温度が高く、わずか数日で一気に広がることもあります。

カビがまだ目に見えない初期段階で、湿気や汚れといった発生要因を取り除くことが、最も確実で効果的な予防策です。

カビリスク診断で住まい全体の傾向をチェック

同じ対策をしていても、住まいの湿気条件によってカビの出やすさは変わります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、まず確認しておくと安心です。

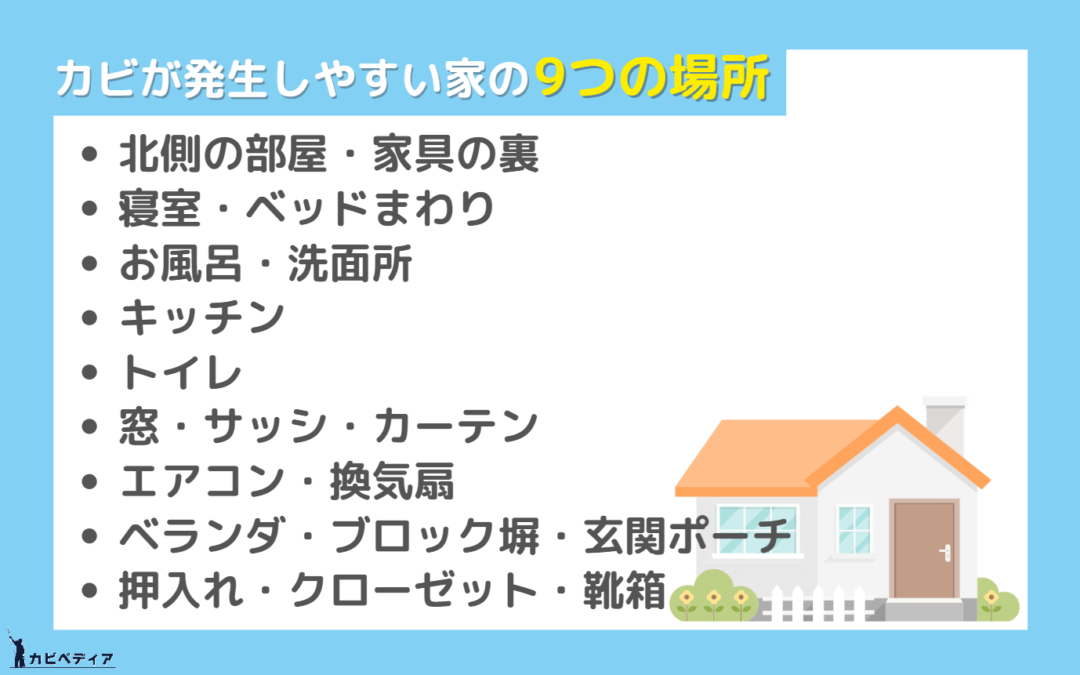

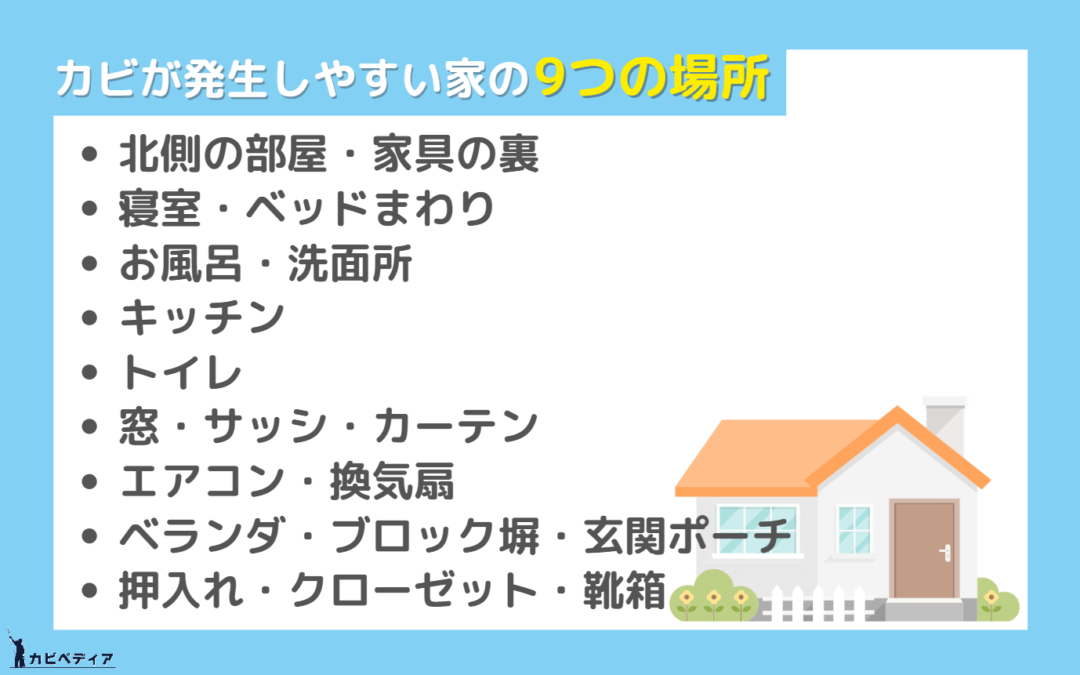

2. カビが発生しやすい家の9つの場所と対策

カビは「湿気」「汚れ」「通気の悪さ」が重なる場所で発生しやすくなります。

ここでは、家庭で特に注意したい9つの場所について、その原因と防ぐための工夫を紹介します。

2-1. 北側の部屋・家具の裏

北側の部屋は日当たりが悪く、壁や床が冷えやすいため結露が発生しやすい環境です。

また、家具を壁にぴったりつけていると空気が動かず、湿気がこもります。

- 家具は壁から5cmほど離して設置する

- 定期的に家具の裏を掃除・点検する

- カーペットの下をときどきめくって湿気を確認する

これらの対策を続けることで、壁や床に湿気がたまるのを防ぎ、カビの発生を大きく抑えることができます。

■関連記事■【完全攻略】北向き・日当たりの悪い部屋のカビ対策|放置するリスクとすぐやるべき対処法

2-2. 寝室・ベッド周辺

寝室は人の体温や呼吸、汗などによって湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい場所です。

特にマットレスの下やベッドの裏側は風通しが悪く、結露や湿気がたまりやすくなります。

- ベッドやマットレスは壁から少し離して設置する

- シーツや寝具は定期的に天日干しまたは乾燥機で乾かす

- 加湿器を使用する場合は湿度60%以下を目安にする

これらを意識することで、寝室の湿気を抑え、カビやダニの発生を防ぐことができます。

■関連記事■寝室にカビが生える原因6選|睡眠の質を下げるカビを防ぐ方法とは?

■関連記事■すのこベッドに発生した白カビ・黒カビを簡単に除去!効果的なカビ対策も紹介

アイリスオーヤマ 布団乾燥機

出典:Amazon

2-3. お風呂・洗面所

浴室や洗面所は、温度・湿度・汚れがすべてそろうため、家の中で最もカビが発生しやすい場所です。

特にエプロン(浴槽カバー)の内部や洗面台の下などは、見えにくく湿気がこもりやすい箇所です。

- 入浴後は50℃のお湯で全体を流し、仕上げに冷水で温度を下げる

- 水滴を水切りワイパーで除去し、換気扇を回す

- 洗面所の使用後は扉を開けて風を通す

これらの習慣を続けることで、湿気を翌日に持ち越さず、カビの繁殖を防ぐことができます。

■関連記事■【決定版】プロが教える!お風呂の黒カビを徹底除去&再発防止する最強テクニック

■関連記事■赤カビの正体とは?洗面台のカビ取りと清潔に保つコツをプロが伝授

アズマ工業 浴室水切りワイパー

出典:Amazon

2-4. キッチン

キッチンは水分と油汚れが混在するため、カビやぬめりが発生しやすい環境です。

特に排水口やシンク下は湿気がこもりやすく、見落としやすい箇所です。

- 使用後はシンクの水分を拭き取り、排水口のごみを毎日処理する

- スポンジやふきんは漂白・天日干しで清潔に保つ

- 調理後や洗い物のあとに換気扇を回し、湿気と油分を逃がす

これらを意識することで、水分と油分の滞留を防ぎ、カビの繁殖を抑えることができます。

■関連記事■キッチンの黒カビ対策決定版|シンクの素材別カビ取りと再発防止策【ステンレス・大理石・ホーロー】

2-5. トイレ

トイレは湿気がこもりやすく、尿はねやホコリがカビの栄養源になります。

換気が不十分な状態が続くと、床や壁のすき間にもカビが広がることがあります。

- 壁や床をこまめに拭き取り、便座やタンクまわりも清掃する

- 掃除後は扉を開けて十分に乾燥させる

- 換気扇のフィルターを定期的に掃除する

これらの対策を取り入れることで、湿気や汚れをためず、トイレ全体を清潔な状態に保てます。

■関連記事■密室キケン!トイレの黒カビを簡単に除去する方法と注意すべきポイント

2-6. 窓・サッシ・カーテン

窓やサッシは外気との温度差で結露が起きやすく、ゴムパッキンやカーテンに水分が残るとカビの原因になります。

特に冬場は暖房との温度差が大きく、短期間で黒ずみが広がることもあります。

- 朝の結露はその日のうちに拭き取る

- 週1回はアルコールでサッシを拭き掃除する

- カーテンは定期的に洗濯・乾燥する

結露による水分の滞留を防ぎ、汚れをためないことで、カビの発生を抑えることができます。

■関連記事■窓・サッシのカビ取り完全ガイド|重曹・エタノール活用から結露対策・再発防止までプロが解説

■関連記事■カーテンのカビを放置すると危険!?正しいカビ取り方法と防カビ対策を解説

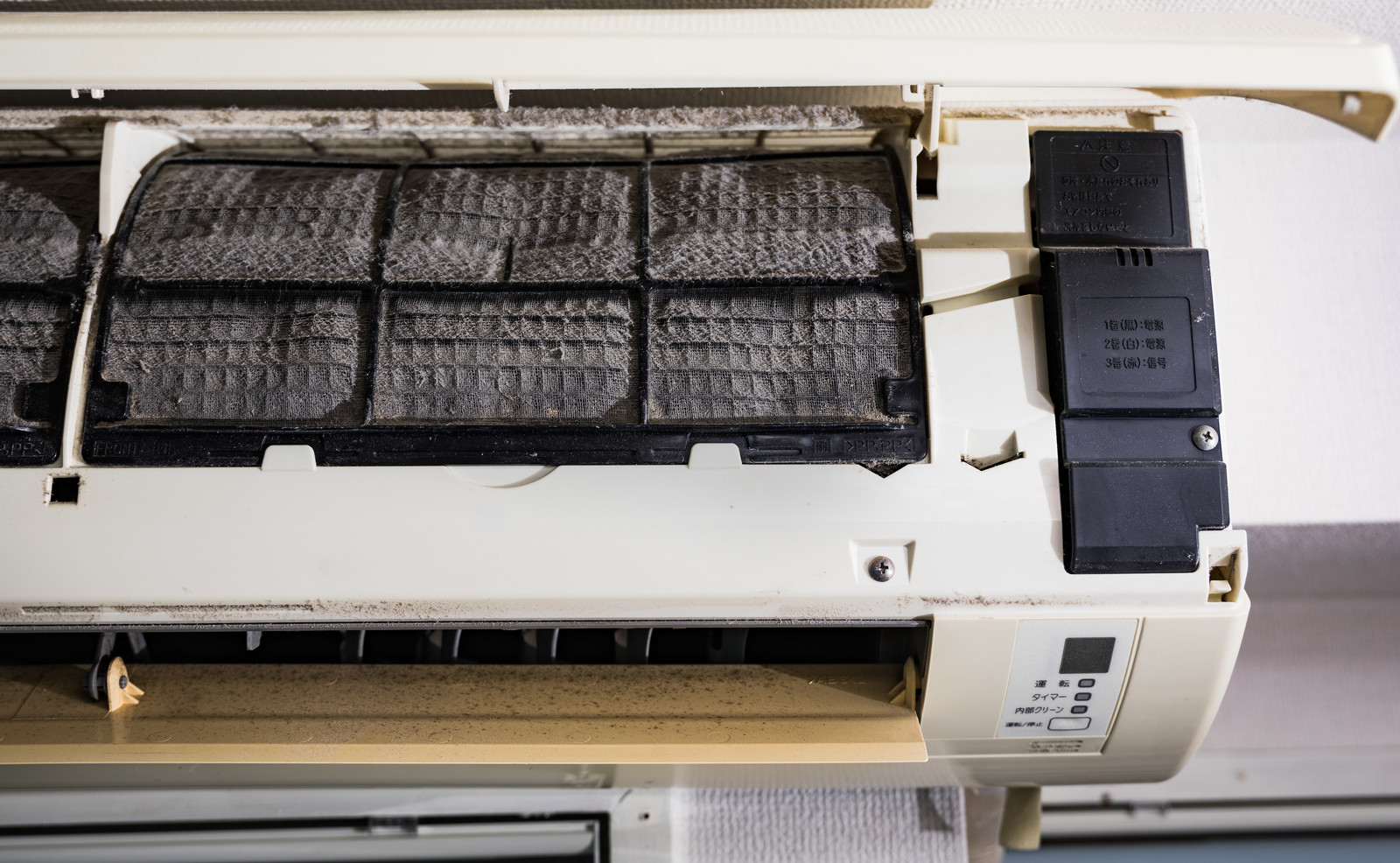

2-7. エアコン・換気扇

エアコンや換気扇の内部は湿気とホコリがたまりやすく、見えない部分でカビが繁殖しやすい場所です。

そのまま使い続けると、カビの胞子が風に乗って部屋中に広がってしまうこともあります。

- フィルターは2週に1回を目安に掃除する

- 内部乾燥運転を定期的に行う

- 送風口に黒ずみを見つけたら、早めに清掃または専門業者に依頼する

空調内部の湿気を減らし、定期的にフィルター掃除をすることで、カビの繁殖やカビ臭の発生を防ぐことができます。

■関連記事■【保存版】久しぶりに使ったらカビ臭い!?エアコンの結露・簡単掃除・予防法まとめ

■関連記事■換気扇の裏に生えたカビを自分で落とす方法|安全な掃除方法と予防策を解説

2-8. ベランダ・ブロック塀・玄関ポーチ

屋外でも湿気と汚れが重なると、カビやコケが発生します。

特に北側や日陰のブロック塀、雨水がたまりやすいベランダは注意が必要です。

- 中性洗剤とブラシで定期的に洗浄する

- 汚れを落とした後、防カビ塗料や撥水コートを塗布する

- 植木鉢や物干しを整理し、風通しをよくする

これらの手入れを続けることで、屋外の湿気を防ぎ、表面のカビやコケの再発を抑えることができます。

■関連記事■ベランダのカビ取りはこれで解決!自宅でできるプロレベルの対策を徹底解説

■関連記事■ブロック塀のカビ対策完全ガイド!原因から除去方法まで徹底解説

なお、屋外のカビ対策には、専用の防カビ剤を使用するのも効果的です。

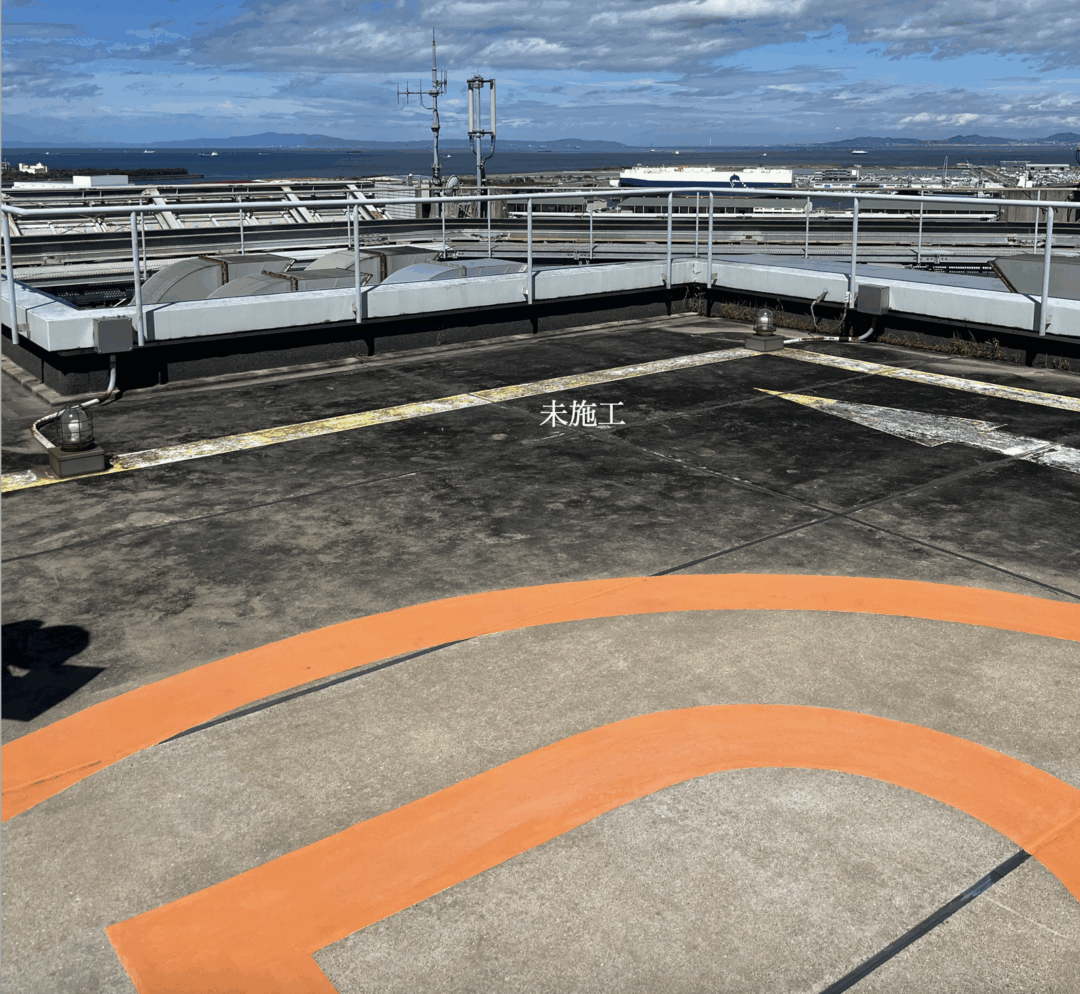

以下の写真は、当社が開発した防カビ剤を施工した箇所と未施工箇所の比較です。

施工から5年が経過しても、これだけの違いが確認できます。

屋外のカビ対策を長期間維持したい方は、ぜひ検討してみてください。

2-9. 押入れ・クローゼット・靴箱

押入れやクローゼット、靴箱は湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい場所です。

特に衣類や靴に残ったわずかな水分や汚れが原因で、気づかないうちに内部でカビが広がることがあります。

一度カビが発生すると、収納しているほかの衣類や小物にも次々と移り、被害が一気に拡大するおそれがあります。

そうした深刻なトラブルを防ぐためにも、次の章では収納の工夫と除湿対策を詳しく解説します。

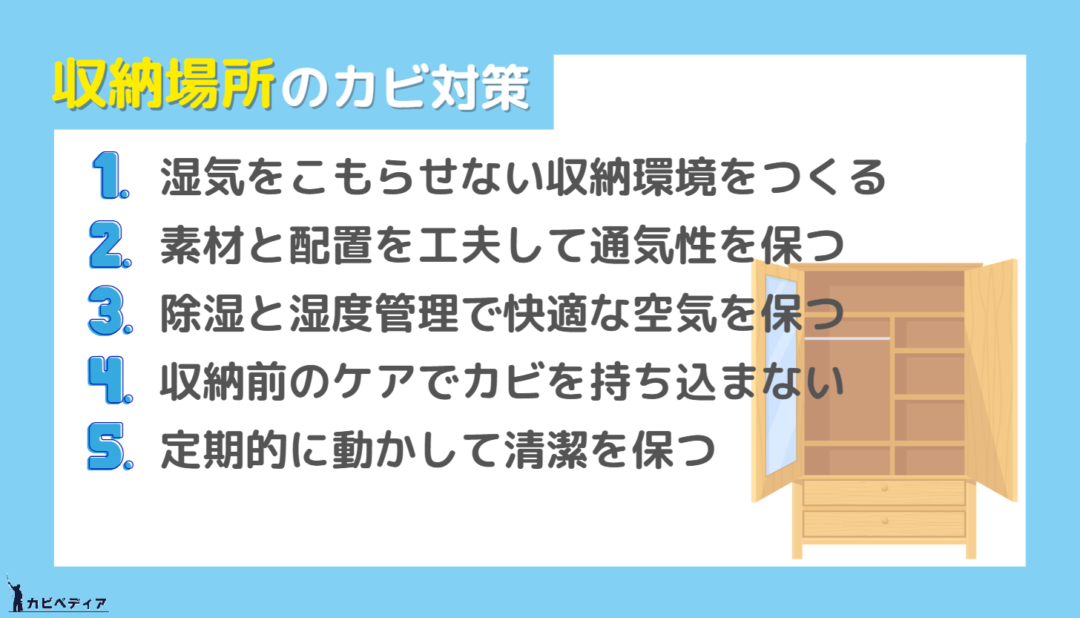

3. プロが教えるカビを防ぐ収納のコツ

押入れやクローゼット、靴箱はカビが発生しやすい場所ですが、収納方法を少し工夫するだけでリスクを大きく減らせます。

ここでは、湿気をためず清潔に保つための実践的な収納ポイントを紹介します。

3-1. 湿気をこもらせない収納環境をつくる

収納内は、物を詰め込みすぎると空気が滞り、湿気がこもりやすくなります。

収納量は6〜7割を目安にし、衣類のあいだに空気の通り道をつくりましょう。

床にすのこを敷いて隙間を作ると、湿気が下にたまりにくくなります。

また、定期的に扉を開けて換気を行い、こもった空気をリセットしましょう。

3-2. 素材と配置を工夫して通気性を保つ

収納ケースは、素材と置き方によって湿気のたまり方が大きく変わります。

プラスチック製よりも、不織布やメッシュ素材のケースを選ぶと通気性が高まります。

床に直置きせず、キャスター付きケースや吊るす収納を利用しましょう。

収納ケースや家具は、壁から5cmほど離して配置すると空気がよく流れます。

3-3. 除湿と湿度管理で快適な空気を保つ

湿度が60%を超えると、カビが発生しやすい環境になります。

湿度計で定期的にチェックし、必要に応じて除湿剤や除湿機を活用しましょう。

除湿剤は湿気を吸うと効果が弱まるため、膨らみや液化が見られたら早めに交換するようにしてください。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

3-4. 収納前のケアでカビを持ち込まない

収納を清潔に保つには、しまう前のケアが欠かせません。

衣類や靴はしっかり乾かし、バッグや小物はホコリを落としてから収納しましょう。

クリーニング後のビニールカバーは湿気をためる原因になるため、外して通気を確保してください。

3-5. 定期的に動かして清潔を保つ

収納場所は長く閉めっぱなしにすると湿気がこもりやすくなります。

定期的に扉を開けて換気し、サーキュレーターで風を送ると効果的です。

「開ける・動かす・乾かす」を意識することで、収納空間の清潔さを長く維持できます。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

■関連記事■押入れ・クローゼットのカビ&湿気対策ガイド|開けっ放しは効果的?白カビ・茶色いシミの掃除法

4. 季節別のカビ対策チェック

カビは一年を通して活動していますが、季節によって発生の理由や注意点が異なります。

ここでは、主な4つの時期に合わせて意識したいケアのポイントを紹介します。

4-1. 梅雨(6〜7月)

一年の中で最もカビが発生しやすい季節です。

外の湿度が高く、室内の湿度も上がりやすいため、常に湿気を逃がす工夫が欠かせません。

- 湿度計を設置し、室内の湿度を60%以下に保つ

- 毎日短時間でも窓を開け、5〜10分ほど風を通す

- 除湿機やエアコンのドライ運転を活用する

- 押入れやクローゼットは定期的に開けて風を通す

- 布団やマットレスの下にすのこを敷いて通気を確保する

除湿と通気を心がけることで、梅雨の時期でもカビの発生をしっかり防ぐことができます。

4-2. 夏(7〜9月)

高温多湿に加え、冷房による温度差で結露が発生しやすい季節です。

特にエアコン内部や水回りはカビが繁殖しやすく、注意が必要です。

- エアコンのフィルターを清掃し、内部乾燥運転を行う

- 冷房は適度な温度に保ち、除湿運転を併用して湿度を管理する

- 台所や洗面所の水はね・結露を放置しない

- 換気扇は必要に応じて連続運転する

これらを実践することで、カビの発生を効果的に抑えられます。

エアコンの風がカビ臭いと感じたら、早めに内部清掃を依頼しましょう。

4-3. 冬(12〜2月)

冬は空気が乾燥している一方で、暖房による温度差から結露が発生しやすい季節です。

放置すると、サッシやカーテンの裏などに黒カビが出やすくなります。

- 朝のうちに結露を拭き取る

- カーテンを開けて空気を通す

- 加湿器は湿度が60%を超えないように調整する

- 窓に吸水テープや断熱シートを貼る

- 家具は壁から5cmほど離して設置する

サーキュレーターで天井付近にも風を回すと、室内の温度差を減らし、結露を防げます。

4-4. 春・秋(3〜5月/10〜11月)

気温と湿度が安定しており、カビ対策を見直すのに最適な季節です。

この時期に環境をリセットしておくことで、梅雨や冬のカビを防ぎやすくなります。

- 押入れや家具の裏を掃除し、アルコールで拭き取る

- 除湿剤や防カビ剤を新しいものに交換する

- エアコンや除湿機のフィルターを清掃する

- 布団や衣類を天日干しまたは陰干しして湿気を抜く

春・秋のうちに湿気リセットを行うことで、次の季節を快適に迎えられます。

5. カビが生えてしまった時の正しい対処法

どれだけ注意していても、カビは気づかないうちに発生してしまうことがあります。

大切なのは、慌てずに正しい手順で安全に対処することです。

ここでは、家庭でできる基本の対応と、場所ごとに異なるカビ取りのコツを紹介します。

5-1. まず知っておきたい基本の対応

カビ取りは、焦らず安全に進めることが大切です。

次の手順を意識して、落ち着いて作業を行いましょう。

- 窓を開けてしっかり換気する

- 手袋・マスクを着用し、必要に応じてゴーグルや長袖の服を身につける

- 酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない

- カビの部分を強くこすらず、やさしく拭き取る

- 範囲が広い、または奥まで浸食している場合は専門業者に依頼する

作業中は「安全・丁寧・換気」を意識することが、失敗しないカビ取りの基本です。

参考:花王 | 製品Q&A

5-2. 場所別のカビ取り方法

発生場所によって、効果的なカビ取りの方法は少しずつ異なります。

ここでは、ご家庭で行いやすい基本的な対応を簡単に紹介します。

お風呂

湿気と汚れが集中しやすく、家の中でも特にカビが発生しやすい場所です。

カビ取り剤を吹きかけ、しばらく置いたあとにしっかり水で洗い流します。

作業後は十分に換気を行い、壁や床を乾燥させましょう。

■関連記事■【決定版】プロが教える!お風呂の黒カビを徹底除去&再発防止する最強テクニック

押入れ・クローゼット

収納内部は通気が悪く、湿気や皮脂汚れが残りやすい場所です。

中の物をすべて出し、消毒用エタノールを含ませた布で拭き取ります。

色が残る場合は、木材などに使えるカビ取り剤を使用しましょう。

■関連記事■押入れ・クローゼットがカビ臭いときの原因と今すぐできるカビ取り&再発防止ガイド【プロが解説】

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

窓・サッシ

結露やホコリが原因で、ゴムパッキンやレール部分にカビが発生しやすい場所です。

汚れを拭き取ったあと、泡タイプの塩素系カビ取り剤で除去します。

パッキンに残る黒カビには、ジェルタイプのカビ取り剤を使うと効果的です。

■関連記事■窓・サッシのカビ取り完全ガイド|重曹・エタノール活用から結露対策・再発防止までプロが解説

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

壁・天井

壁や天井のカビは見た目以上に根が深く、早めの対処が大切です。

軽度のカビであれば、消毒用エタノールで拭き取るだけでも十分効果があります。

色が残る場合は、壁紙対応のカビ取り剤を使用して仕上げましょう。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

5-3. プロレベルのカビ取りをするならカビ取りマイスター

部屋の壁や水まわり、押入れ、家具などのカビに悩んでいる方には、カビ取りマイスターキットがおすすめです。

当社が開発した製品で、実際に現場で使用している液剤を家庭でも安全に使えるよう改良しています。

除カビ剤に加えて防カビ剤もセットになっているため、カビの除去だけでなく再発防止効果も期待できます。

成分も安全性に配慮されており、家中のあらゆる場所で安心して使用できます。

自宅でもプロ同等の仕上がりを目指したい方は、ぜひお試しください。

費用を抑えたい場合は、除カビ剤のみの単品販売もあります。

こちらも用途に合わせてご検討ください。

6. カビがひどいときはプロに相談を

カビの状態によっては、家庭用の洗剤や掃除では除去しきれないことがあります。

無理に自力でカビ取りをすると、かえって悪化させるおそれもあります。

ここでは、プロに依頼するメリットと判断の目安、そして信頼できる業者を見極めるポイントを紹介します。

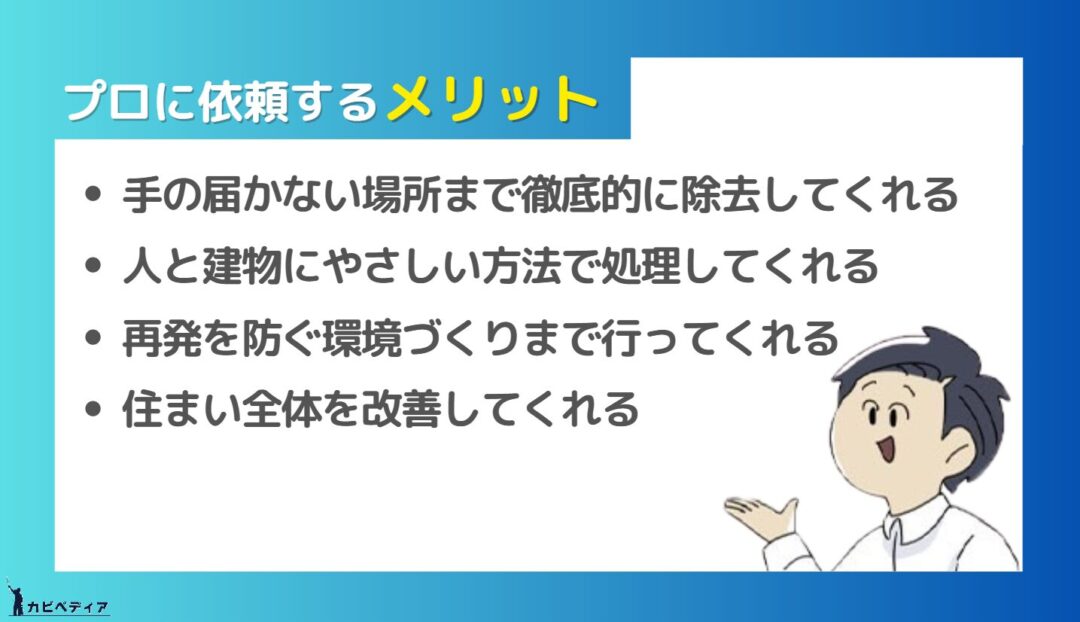

6-1. プロに依頼するメリット

カビの除去を専門とする業者に依頼すると、家庭では難しい範囲まで安全かつ的確に処理してもらえます。

再発を防ぎながら、住まい全体の環境を整えてくれる点が大きな特徴です。

手の届かない場所まで徹底的に除去してくれる

壁の裏や床下、天井など、家庭では確認や清掃が難しい箇所までしっかり点検してもらえます。

見えない場所に広がったカビも根本から除去してくれるため、再発のリスクを大幅に減らせます。

人と建物にやさしい方法で処理してくれる

強力な薬品をむやみに使わず、専用の液剤や機材を使って素材や健康への影響を最小限に抑えてくれます。

子どもやペットがいる家庭でも安心して依頼できるのが魅力です。

再発を防ぐ環境づくりまで行ってくれる

カビを取って終わりではなく、湿気や換気の状態を見直し、カビが生えにくい環境に整えてくれます。

発生原因を根本から対処してもらえるため、同じ場所に繰り返しカビが出ることを防げます。

住まい全体を改善してくれる

表面の汚れを落とすだけでなく、空気や湿度、通気などを総合的に整えてもらえます。

結果として、家全体が清潔で快適な空間になり、健康的な暮らしを長く保つことができます。

「同じ場所に何度もカビが出る」「カビ臭さが残る」と感じたら、内部まで広がっている可能性があります。

その場合は、早めに専門業者へ相談しましょう。

6-2. 相談したほうがいいケース

「どこまで自分でできるのか」「いつプロに頼むべきか」と悩む方も多いかもしれません。

次のような状態が見られたら、自力での対応では限界を超えている可能性があります。

- カビが約1㎡以上の範囲に広がっている

- 何度掃除しても再発する

- カビ臭が取れない、天井裏や床下で発生している可能性がある

- 木材や壁紙が変色・膨らんでいる

- 家族にアレルギーや小さな子どもがいる

1つでも当てはまる場合は、自己処理よりも専門業者への依頼が安全で確実です。

早めの相談が、被害の拡大や修繕コストの増加を防ぐことにつながります。

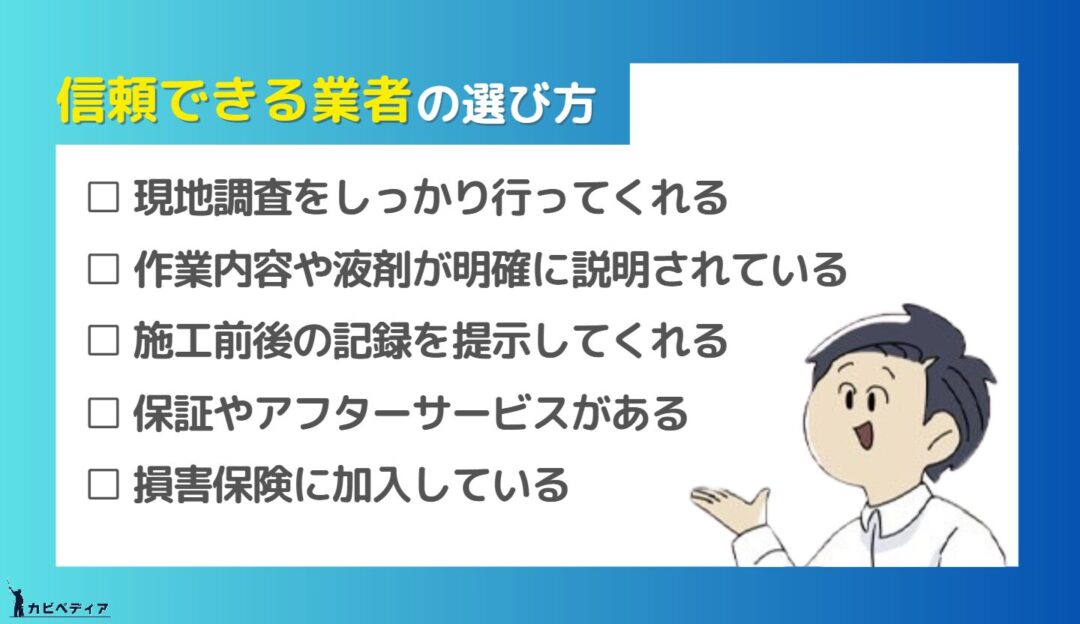

6-3. 信頼できる業者の選び方

「カビ取り業者」といっても多くの会社がありますが、価格の安さだけで選ぶのは危険です。

信頼できる業者を選ぶには、次の点を確認しましょう。

現地調査をしっかり行ってくれる

実際に現場を確認し、カビの範囲や原因を丁寧に調べたうえで見積もりを作成してくれます。

現場を見ずに金額だけ提示する業者は、後から追加費用が発生することもあるため注意が必要です。

作業内容や液剤が明確に説明されている

どの液剤を使い、どのような手順で施工を行うかを事前に説明してくれる業者を選びましょう。

説明が不十分な場合、強い液剤で素材を傷めたり、健康被害のリスクが高まるおそれがあります。

施工前後の記録を提示してくれる

作業前と後の写真や数値データを比較し、効果を目で見て確認できるようにしてくれます。

結果をきちんと示してくれる業者は、作業内容への責任感と信頼性が高いといえます。

保証やアフターサービスがある

施工後の防カビ保証や、再発時の点検・対応などを用意している業者を選ぶと安心です。

作業後のフォローがあるかどうかは、その業者の誠実さを判断する大きなポイントになります。

損害保険に加入している

作業中の事故や建物への損傷など、万一のトラブルにも対応できる体制を整えています。

保険加入の有無は、業者の信頼性と責任感を見極めるうえで欠かせない確認事項です。

見積もり時に疑問点があれば、遠慮せず質問をしましょう。

説明の丁寧さや対応の誠実さも、信頼できる業者を見極める大切な判断基準になります。

7. 住宅のカビ対策でよくある質問

最後に、住宅のカビ対策に関するよくある質問をまとめました。

日々の生活で気になるポイントを確認しながら、実践に役立ててください。

7-1. カビがすぐ再発するのはなぜ?

カビの根が残っている、または湿気が多いことが主な原因です。

掃除後は扇風機やサーキュレーターでしっかり乾かし、室内の湿度を60%以下に保ちましょう。

除湿剤や防カビスプレーを併用すると、再発をより効果的に防ぐことができます。

7-2. 黒カビと白カビの違いは?

白カビは表面に発生しやすく、初期の段階であれば消毒用エタノールで拭き取って除去できることがあります。

黒カビは湿度が高く濡れた場所に生じやすく、根が深く浸食するため、塩素系カビ取り剤を使った処理が必要になる場合があります。

色の違いで危険度を判断することはできないため、見つけたら早めに除去しましょう。

7-3. お風呂のカビは毎日掃除しないといけない?

毎日しっかり掃除する必要はありませんが、「習慣化」が大切です。

入浴後に50℃前後のお湯で汚れを流し、冷水で仕上げてから水切りをするだけでも十分効果があります。

この簡単な習慣を続けることで、黒カビの発生を大幅に減らすことができます。

7-4. 窓の結露はどう防げばいい?

結露は室内外の温度差と湿気が原因で起こります。

朝のうちに水滴を拭き取り、カーテンを少し開けて風を通しましょう。

室内の湿度は50〜55%を目安に調整すると効果的です。

また、断熱シートや吸水テープを活用して、結露の発生を抑えるのもおすすめです。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

ニトムズ 強力結露吸水テープ

出典:Amazon

7-5. カビ取り中に体調が悪くなることはある?

カビ取り剤に含まれる成分の刺激や、カビの胞子を吸い込むことで、頭痛や咳などの体調不良を起こすことがあります。

作業を行う際は必ず換気をし、手袋とマスクを着用しましょう。

もし気分が悪くなった場合は、すぐに作業を中止し、外の新鮮な空気を吸って休むようにしてください。

8. まとめ

カビを完全になくすことは難しくても、原因を理解し、日常の中で小さな工夫を続けることで発生を大きく減らすことができます。

住まいを清潔に保つためには、「どこで、なぜカビが生えるのか」を知ることが第一歩です。

家の中でカビが生えやすいのは、次の9つの場所です。

これらの場所は「湿気」「汚れ」「通気の悪さ」が重なりやすく、どんな家でもカビが発生しやすい環境になりがちです。

まずは、どこにリスクが潜んでいるのかを把握し、「換気・乾燥・清掃」を習慣化してカビを防ぎましょう。

もし「掃除してもすぐ再発する」「カビ臭さが取れない」「壁や床に広がっている」といった場合は、無理をせず専門業者に相談してください。

カビの根が建材の内部まで入り込んでいることも多く、早めの対応が家の劣化を防ぎ、結果的に費用を抑えることにつながります。

カビ対策は、毎日の小さな意識と工夫の積み重ねが大切です。

清潔で快適な住まいを長く保つために、今日からできることを一つずつ始めていきましょう。