梅雨の時期になると、「ジメジメしてカビが心配…」という声をよく耳にします。

近年の気候変動の影響で、梅雨入りの早まりや集中豪雨の増加など、私たちの生活環境にも変化が見られるようになりました。

カビは、見た目やニオイといった不快感だけでなく、アレルギーや体調不良を引き起こす健康リスクもあるため、早めの対策が重要です。

この記事では、カビ取りの専門家が、春先から梅雨明け後まで実践できるカビ&湿気対策をわかりやすく解説します。

「今年こそ、カビに悩まない梅雨を過ごしたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・直近年の梅雨の傾向(実績)と2026年に備えるポイント ・カビが発生しやすくなるNG行動 ・春先から梅雨明け後までのカビ&湿気対策 ・カビ予防のお掃除テクニック&カビ発生時の対応 ・業者に依頼すべきか判断する基準 |

目次

1. 梅雨はどうなる?気象庁データから見る「直近の傾向」

梅雨に入ると、雨の日が続き、室内の湿度も上昇します。

このジメジメとした環境は、カビが発生しやすくなる原因のひとつです。

だからこそ、梅雨入り前から準備しておくことが、カビ対策の第一歩です。

ここでは、気象庁が公表している直近年の梅雨データ(確定値)をもとに、梅雨入り・梅雨明けの傾向や注意点を整理します。

1-1. 今年の梅雨入り・梅雨明けはいつ?

例年、梅雨入りは沖縄で5月中旬ごろ、九州〜関東では6月上旬〜中旬にかけて始まり、梅雨明けは全国的に7月中旬〜下旬ごろとなるのが一般的です。

ただし、近年は気候変動の影響により、梅雨入り・梅雨明けの時期にばらつきが見られるようになってきました。

たとえば直近の2025年は、地域によって梅雨入り・梅雨明けのタイミングが大きく前後し、例年と異なる進み方となったのが特徴です。

以下は、2025年の地方別の梅雨入り・梅雨明けの時期です。

| 地方 | 梅雨入り(2025年頃) | 梅雨明け(2025年頃) |

| 沖縄 | 5月5日頃 | 6月7日頃 |

| 奄美 | 5月5日頃 | 6月9日頃 |

| 九州南部 | 5月16日頃 | 6月27日頃 |

| 九州北部 | 5月16日頃 | 6月27日頃 |

| 四国 | 5月17日頃 | 6月27日頃 |

| 中国 | 5月16日頃 | 6月27日頃 |

| 近畿 | 5月17日頃 | 6月27日頃 |

| 東海 | 5月17日頃 | 6月27日頃 |

| 関東甲信 | 5月22日頃 | 6月28日頃 |

| 北陸 | 5月22日頃 | 6月29日頃 |

| 東北南部 | 6月23日頃 | 7月18日頃 |

| 東北北部 | 6月23日頃 | 7月18日頃 |

こうした変動があるからこそ、気象庁の長期予報や信頼できる天気予報サイトをこまめに確認し、早めに対策を進めておくことが大切です。

1-2. 梅雨時期の降水量と気温の傾向

梅雨の降水量や気温は年によってブレが大きく、「平年並み」に収まらない年も少なくありません。

特に近年は、梅雨の期間中に集中豪雨のような短時間の強い雨が増える傾向があり、局地的な水害リスクにも注意が必要です。

また、気温が高めの日が続く年は、湿度と気温が同時に上がりやすく、室内のジメジメが長引くことがあります。

このような環境はカビにとって繁殖しやすい条件になりやすいため、換気・除湿を中心とした湿気対策が不可欠です。

■関連記事■集中豪雨の影響で室内にカビが!まず何をするべき?

参考:気象庁|季節予報

参考:気象庁|気候変動監視レポート

まずは「住まい全体のカビリスク」を把握しておこう

梅雨の雨量や気温が同じでも、住まいの条件によって湿気のたまりやすさは変わり、カビの起こりやすさにも差が出ます。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと、梅雨前に準備すべき対策が考えやすくなります。

2. 梅雨時期に増えるカビトラブルとは?

気温と湿度が高まる梅雨〜夏は、カビのトラブルが特に増える時期です。

室内のあらゆる場所で知らないうちに繁殖が進み、健康や住まいに影響を及ぼすこともあります。

ここでは、カビが発生しやすくなる条件と、カビのリスクについて詳しく解説します。

2-1. 梅雨~夏はカビの繁殖ピーク

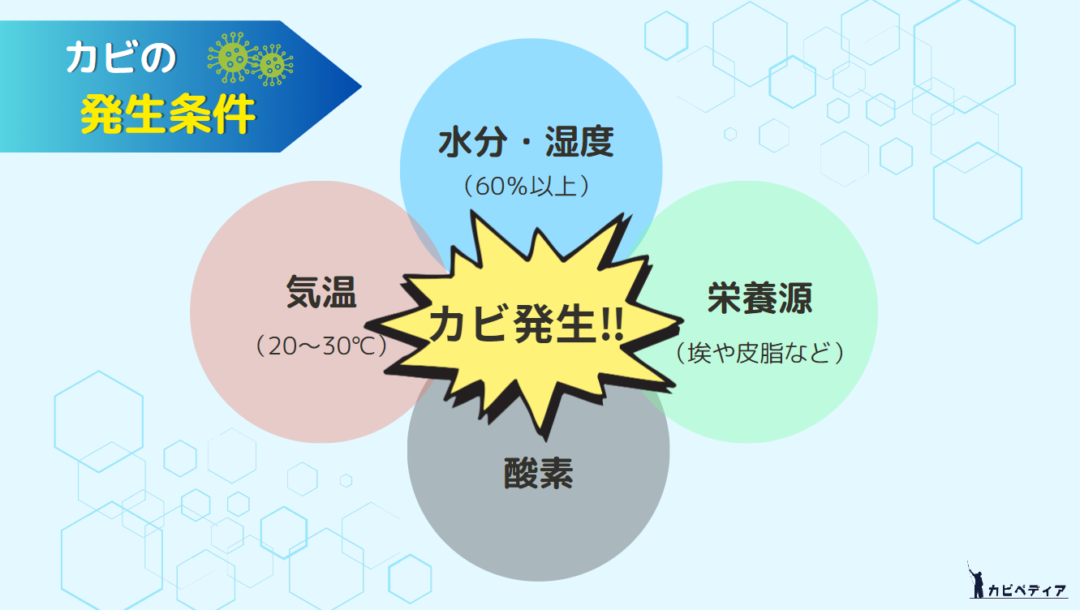

カビが繁殖するには、次の4つの条件がそろう必要があります。

水分・湿度(60%以上)

湿度が60%を超えると、カビの繁殖スピードが一気に加速します。

また、結露や湿ったままの場所が放置されていると、その周囲からカビが広がっていきます。

温度(20~30℃)

カビは一般的に20~30℃の温度帯を好みます。

日本の梅雨から夏はちょうどこの範囲になる日が多いため、最適な増殖環境になってしまうのです。

栄養源(埃や皮脂など)

カビは埃、人の皮脂、アカ、髪の毛、食品カスなど、身の回りのほとんどの有機物をエサにします。

とくに、押し入れやクローゼットの奥にある汚れたままの衣類や布団などは、カビの温床になりやすい場所です。

酸素

カビは酸素がある環境で繁殖します。

真空状態では増えませんが、私たちの生活空間には必ず酸素があるため、家のどこでもカビは繁殖できてしまいます。

日本の梅雨は雨が続き、換気がしづらくなるうえに室内干しも増えるため、カビにとって理想的な繁殖条件がそろいやすくなります。

さらに、梅雨明け後の真夏も高温多湿な日が続くため、カビリスクは決して収まりません。

こうした背景から、梅雨〜夏はカビの繁殖ピークと呼ばれるほど注意が必要な時期なのです。

2-2. カビが及ぼす健康・住環境へのリスク

カビが増殖すると、見た目が悪くなるだけでなく、住む人の健康や家の環境に深刻な影響を与えます。

代表的なリスクとしては、以下のようなものが挙げられます。

健康被害(アレルギー・呼吸器疾患など)

カビの胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎などの症状が悪化したり発症したりする可能性があります。

特に小さな子どもや高齢者、もともとアレルギーを持つ方にとっては大きな負担です。

不快なニオイや室内空気の悪化

カビのニオイは強く残りやすく、換気してもなかなか消えません。

カビとともに発生しやすいダニの異臭も加わり、室内空間の快適さが損なわれます。

建物や家具の劣化

木材や壁紙にカビが入り込むと、素材そのものが傷んでしまい、リフォームが必要になるケースもあります。

押し入れや家具の裏など、見えにくい場所のカビは進行に気づきにくく、深刻化しやすいです。

ダニなど他の害虫の増殖

湿気とホコリの多い環境は、カビだけでなくダニの繁殖にも最適です。

これがさらにアレルギーの原因になったり、食品や生活雑貨への被害につながることもあります。

3. カビ発生を招くNG習慣に要注意

先ほど、2-1. 梅雨~夏はカビの繁殖ピークで解説した通り、カビは「温度・湿度・栄養源・酸素」という4つの条件が揃うことで発生します。

これらの条件は季節だけでなく、私たちの日常のちょっとした行動によっても簡単に揃ってしまうことがあります。

ここでは、ついやってしまいがちなカビを招くNG習慣を紹介します。

思い当たるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

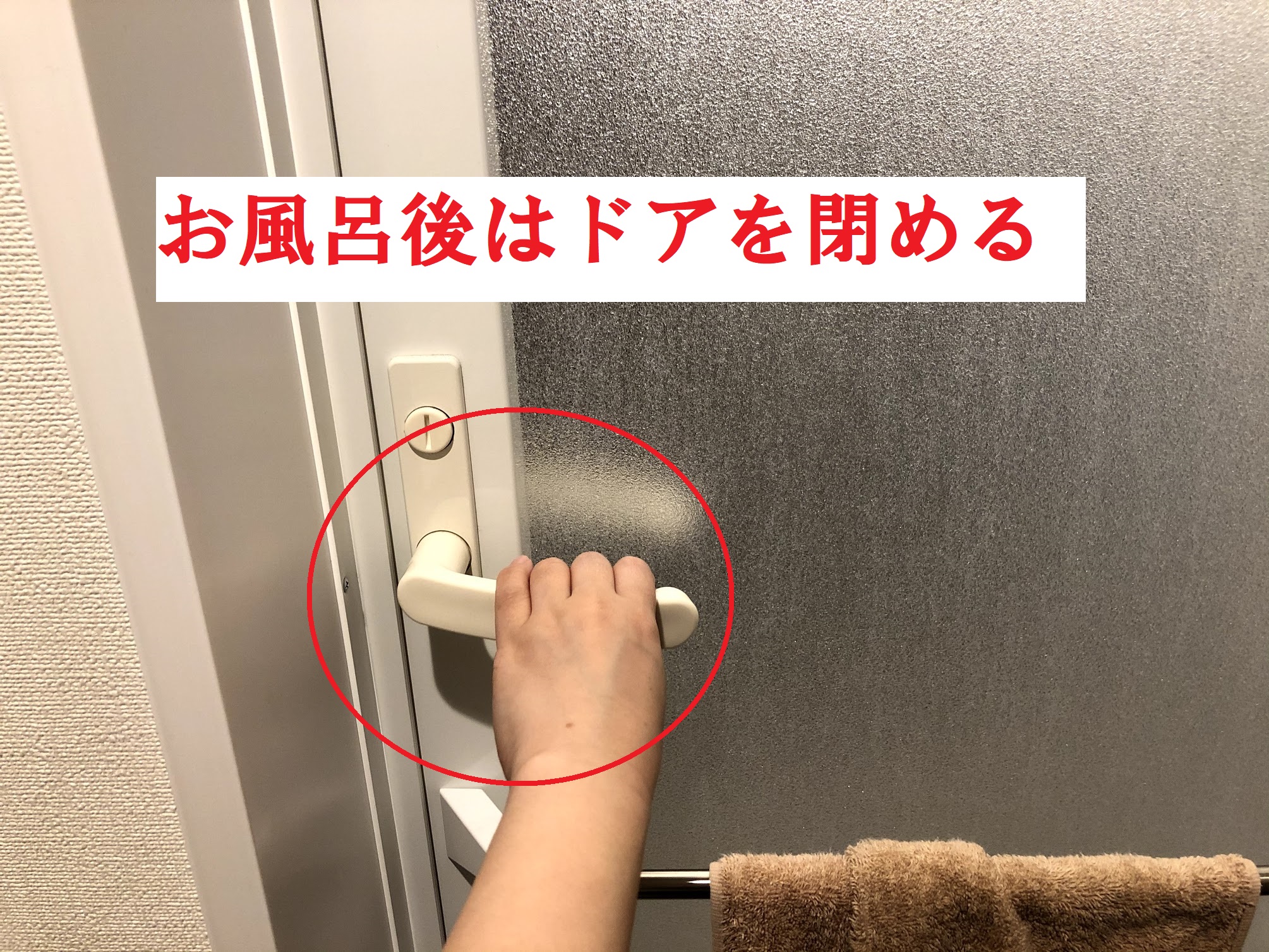

3-1. 浴室のドアを開けっ放しにする

入浴後、「早く湿気を逃がしたい」と思って浴室のドアを開けっ放しにする方は少なくありません。

しかしこの行動は、浴室の湿気を家全体に広げてしまう原因になります。

特に梅雨や夏は、もともと湿気が多いため、部屋の湿度が一気に上昇してしまう危険性があります。

浴室の換気は、ドアを閉めたまま換気扇を回すのが基本です。

湿気を効率よく外に排出し、カビの発生を防ぎましょう。

3-2. 濡れた衣類や靴を放置する

梅雨の時期は、外出先で衣類や靴が雨に濡れることも多くなります。

しかし、そのまま放置していると、湿気が局所的にこもり、カビや雑菌が繁殖する原因になります。

玄関や室内の隅など、空気がこもりやすい場所では、ニオイやカビの発生源になりやすいため、帰宅後はしっかり水分を拭き取り、風通しの良い場所や乾燥機で早めに乾かすようにしましょう。

3-3. 何も対策せずに部屋干しをする

雨の日や梅雨時期は室内干しが増える一方で、除湿対策をしないまま干すのはNG行動のひとつです。

濡れた洗濯物から出る水分は、部屋全体の湿度を急上昇させ、カビの繁殖を助長してしまいます。

部屋干しをする際は、エアコンの除湿モード、除湿機、扇風機などを活用し、しっかり風を当てて乾かすことが大切です。

これはカビの予防になるだけでなく、部屋干し特有のニオイ対策にも効果的です。

3-4. 家具や荷物を壁に密着させる

タンスや本棚、収納ボックスなどを壁にピッタリつけて置いている方は多いかもしれません。

しかしその状態では壁との間に空気が流れず、湿気やホコリがたまり、カビが発生しやすくなります。

設置する際は、壁から数センチ離すことで空気の通り道ができ、湿気の滞留を防ぐことができます。

また、定期的に家具の裏を掃除することも大切です。

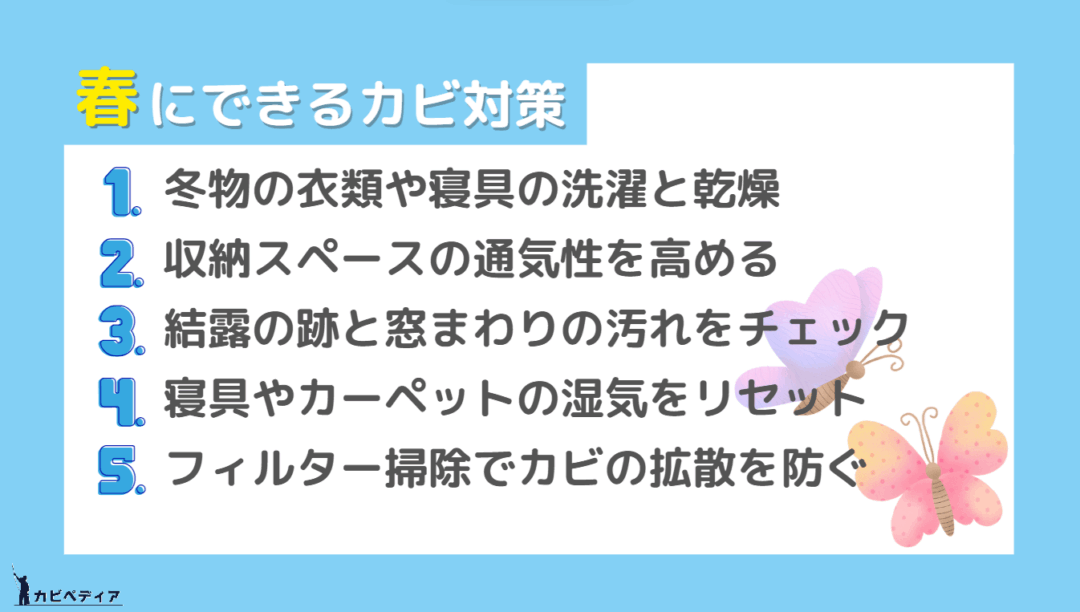

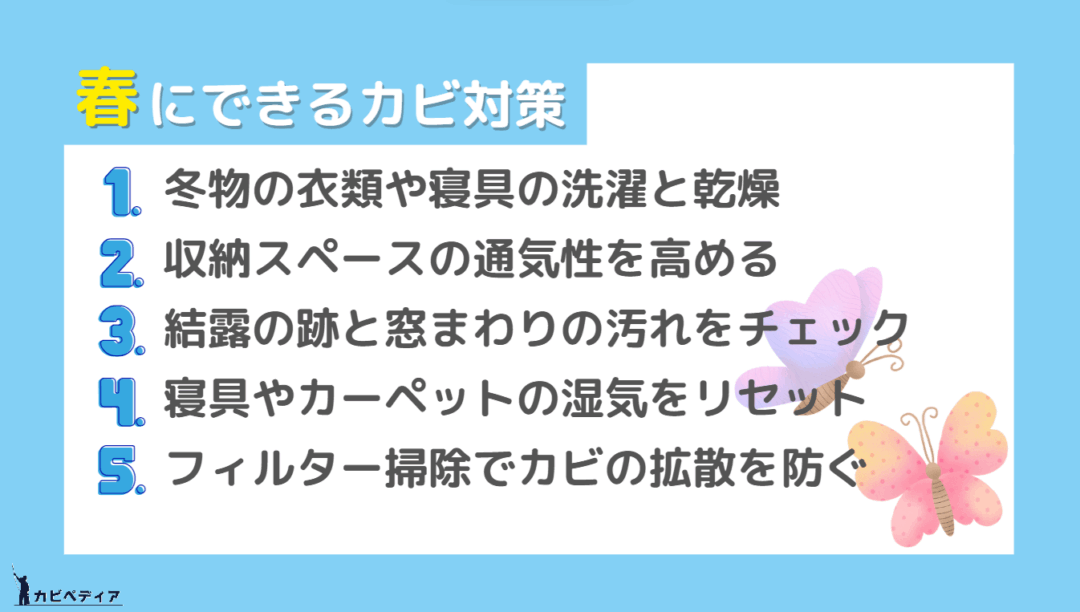

4. 梅雨前の準備がポイント!春にできるカビ対策

日本の梅雨は湿気と気温が同時に上昇し、カビが最も繁殖しやすい時期といえます。

だからこそ、湿度がまだ安定している春のうちに、掃除やメンテナンスを済ませておくことが重要です。

ここでは、春に実践しておきたいカビ対策をご紹介します。

4-1. 冬物の衣類や寝具の洗濯と乾燥

春になったら、冬物の衣類や布団を洗濯・クリーニングして、しっかり乾燥させてから収納するようにしましょう。

皮脂やホコリなどの汚れはカビの栄養源になるため、そのまましまい込むとカビが発生しやすくなります。

特に布団や厚手の毛布は、晴れた日に天日干しでしっかり湿気を飛ばすのが効果的です。

また、衣替えのタイミングで収納スペースを一度空にして、掃除機や雑巾でホコリを取り除いておきましょう。

湿気とホコリが組み合わさると、カビが発生しやすくなるため、収納前の掃除がカビ予防に繋がります。

4-2. 収納スペースの通気性を高める

収納場所や靴箱などは密閉されがちで、湿気がこもりやすい環境です。

物を詰め込みすぎず、適度な隙間を確保して空気が流れるように意識しましょう。

押入れにはすのこを敷くと下からの通気性が改善され、湿度がこもるのを防げます。

また、靴箱や収納には除湿剤などを設置することで、湿度を安定させることができます。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

4-3. 結露の跡と窓まわりの汚れをチェック

冬に発生した窓の結露跡を放置していると、春以降にカビが広がる原因になります。

特に窓枠やパッキン、サッシのレールなどに黒ずみがある場合は、早めに拭き取りや消毒を行いましょう。

あわせて窓ガラスや網戸の掃除も今のうちに済ませておくと、梅雨の晴れ間に換気しやすくなります。

■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選

4-4. 寝具やカーペットの湿気をリセット

布団やマットレスは湿気や皮脂を吸収しやすいため、春の晴れた日に天日干しや風通しをして内部までしっかり乾燥させましょう。

ベッド下や布団の裏面もホコリがたまりやすいため、掃除してカビの温床を断ちましょう。

冬に使用していたカーペットもこの機会に洗濯やクリーニングを行い、しっかり乾かしてから収納すると、次のシーズンに清潔に使えます。

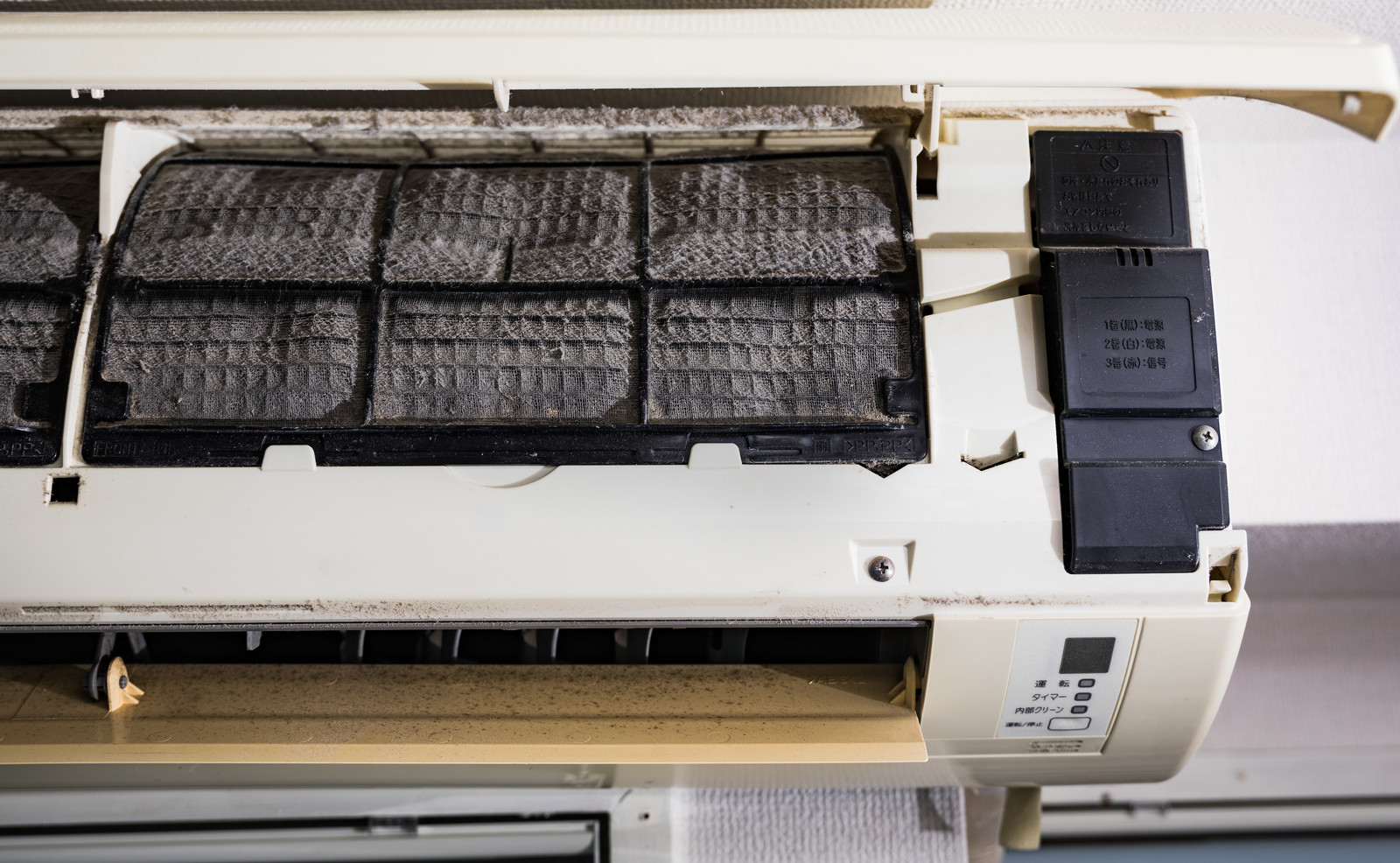

4-5. フィルター掃除でカビの拡散を防ぐ

エアコンや空気清浄機、換気扇などのフィルターは、梅雨前に掃除しておくことが重要です。

フィルターに溜まったホコリや汚れを放置すると、内部でカビが発生し、運転時に胞子を部屋中に拡散させてしまう恐れがあります。

特にエアコンは夏本番に向けて使用頻度が高まるため、早めにフィルターを取り外して水洗いし、必要に応じて専門のクリーニングを依頼しましょう。

■関連記事■久しぶりに使うとニオイが気になる!エアコンの結露によるカビやホコリの掃除方法

5. 梅雨本番に役立つ!室内の湿気対策・換気のコツ

梅雨入りすると、気温と湿度が一気に上がるだけでなく、雨によって換気がしづらくなったり、部屋干しが増えたりすることで、カビの発生リスクがさらに高まります。

カビの発生を防ぐために、これから紹介する梅雨本番に役立つ湿気対策をぜひ実践してみてください。

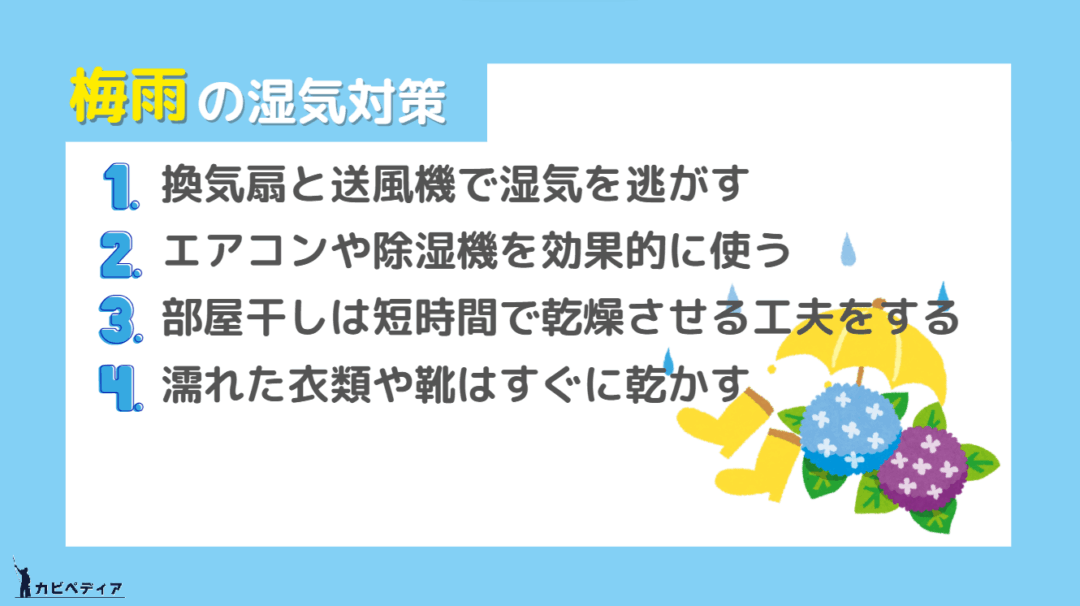

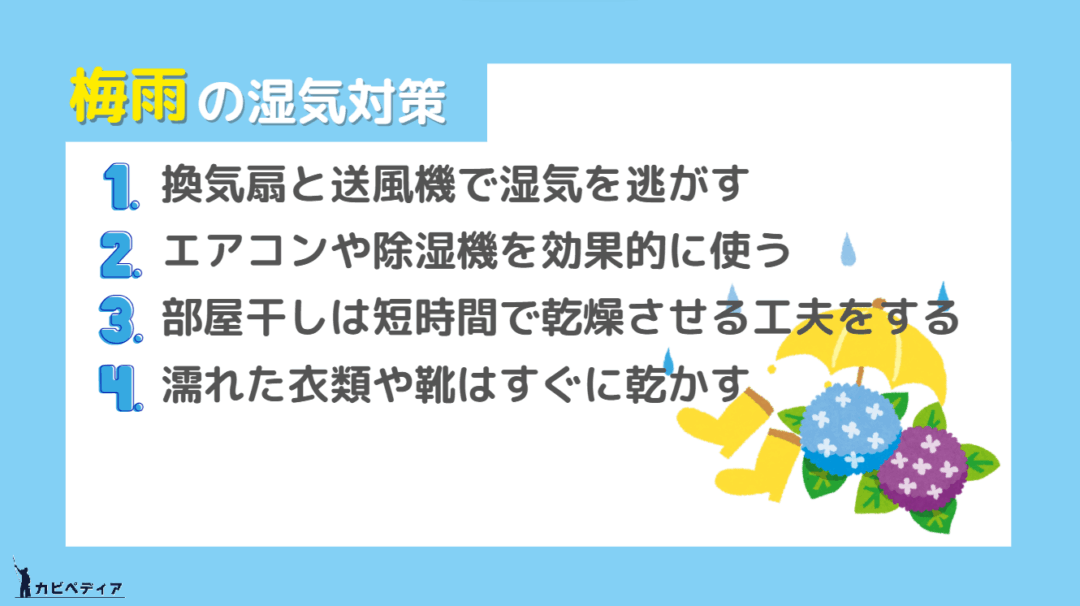

5-1. 換気扇と送風機で湿気を逃がす

梅雨や雨の日が続くと、窓を開けての換気が難しくなります。

そのため、浴室やキッチンなど換気扇のある場所では、積極的に使用して湿気を効率よく外に逃がしましょう。

また、空気が滞りやすい部屋の隅や家具の裏などには、サーキュレーターや扇風機で風を送るのが効果的です。

空気の流れをつくることで湿気がこもりにくくなり、室内の快適さを保つことができます。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

5-2. エアコンや除湿機を効果的に使う

エアコン内部が汚れたまま除湿運転を行うと、カビの胞子が室内に拡散されてしまう恐れがあります。

さきほど4. 梅雨前の準備がポイント!春にできるカビ対策でもお伝えしましたが、梅雨入り前にはエアコンのフィルター掃除や内部クリーニングを済ませておきましょう。

エアコンの除湿機能を使えば、室内の湿度を効率よく下げることができますが、冷えすぎが気になる場合は、除湿機との併用もおすすめです。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

5-3. 部屋干しは短時間で乾燥させる工夫をする

梅雨時は部屋干しが増えますが、湿った洗濯物をそのままにしておくと、室内の湿度がどんどん上昇してしまいます。

扇風機やサーキュレーターを使って風を当てたり、除湿機と併用して素早く乾かすようにしましょう。

また、洗濯物を詰めて干すと風通しが悪くなり、乾くのが遅れます。

衣類同士の間隔を空け、空気がしっかり通るようにすることで、生乾き臭やカビの発生を防ぐことができます。

シャープ 衣類乾燥機除湿機 プラズマクラスター

出典: Amazon

5-4. 濡れた衣類や靴はすぐに乾かす

雨で濡れた衣類や靴、傘などをそのまま放置すると、周囲の湿度が急激に高まり、カビの原因になります。

帰宅後はタオルで水分を拭き取り、レインコートや靴は浴室乾燥やドライヤーを使って早めに乾かすようにしましょう。

また、玄関まわりに湿気がこもると靴箱の中にも影響が及びやすくなります。

適度に換気を行い、靴箱内には除湿剤などを置いて湿気対策をしておくと安心です。

6. 梅雨明け後も油断禁物!夏型結露・戻り梅雨に注意

「梅雨が明けたから、もう湿気対策は終わり」と思ってしまうのは非常に危険です。

真夏の高温多湿や戻り梅雨による長雨の影響で、室内のカビリスクは引き続き高い状態にあります。

また、エアコン冷房によって発生する夏型結露や、内部に潜むカビなど、梅雨明け以降ならではの注意点を押さえておくことが大切です。

6-1. 高温多湿と冷房が招く「夏型結露」に注意

気温が35℃を超えるような猛暑日が続くと、室内は高温多湿になりやすく、エアコンの冷房を強めに使う機会が増えてきます。

このとき、室内とエアコンの送風口周辺との温度差が大きいと、窓や壁、サッシまわりなどに結露が発生する可能性があります。

冬の結露は窓ガラスに出やすいため気付きやすいのですが、夏型結露は壁の内側や天井裏など、目に見えない場所で進行するのが厄介な点です。

気づかないうちに壁紙の裏や床下にカビが繁殖していた、というケースもありますので、湿気がこもりやすい場所は定期的に点検するようにしましょう。

6-2. エアコン内部のカビにも要注意

猛暑が続くと、エアコンの使用時間は自然と長くなります。

しかし、内部にカビが発生したまま運転を続けてしまうと、冷風と一緒にカビの胞子が部屋中に広がってしまう恐れがあります。

「梅雨前に掃除をしたから安心」と思わず、2週間に1回程度の定期的なフィルター掃除を習慣化することが大切です。

また、エアコンのにおいや効きが悪くなってきたと感じた場合は、専門業者による内部クリーニングを検討してみましょう。

内部洗浄によってカビの温床をしっかり取り除くことで、空気の質が改善されるだけでなく、冷房効率の向上や電気代の節約にもつながります。

6-3. 梅雨明けの大掃除と継続的な換気がカギ

梅雨の間に、知らず知らずのうちに室内には湿気や汚れがたまりがちです。

梅雨が明けて晴れ間が多くなるこのタイミングで、一度しっかりと掃除を行い、カビの原因を取り除いておきましょう。

また、最近では「梅雨が明けたと思ったら、また長雨が続く」といった戻り梅雨が起きることも珍しくありません。

せっかくきれいにした室内でも、油断していると再び湿気がこもってしまうこともあります。

天候の変化をこまめにチェックしながら、換気や除湿の習慣を継続することがカビ再発防止のポイントです。

7. カビを防ぐ掃除のコツは「上から下」が基本

湿気対策とあわせて重要なのが、日々の掃除のやり方です。

カビの胞子やホコリは空気中に舞い、やがて下に落ちてくるため、「上から下へ」に掃除するだけで効率が大きく変わります。

梅雨明けから夏にかけては、ほんの少しの油断がカビの繁殖につながることもあるので、正しい掃除でカビを防ぎましょう。

7-1. 掃除は「天井→壁→床」の順で進める

天井や照明など高い場所から掃除を始めることで、床掃除の際にホコリが落ちてきて二度手間になるのを防げます。

特にお風呂やキッチンの天井は結露によってカビが発生しやすい場所なので、柄付きのスポンジやクロスで定期的に拭き取るのがおすすめです。

続いて、壁や棚、家具の表面に付着したホコリを丁寧に拭き取り、最後に掃除機やモップで床を仕上げましょう。

「上から下へ」の順番を意識するだけで、効率的に部屋全体を清潔に保つことができます。

7-2. エタノールや漂白剤でカビの初期対応をする

カビが発生して間もない段階であれば、消毒用エタノールを吹きかけて拭き取るだけで簡単に除去できることがあります。

エタノールはカビの胞子を殺菌し、広がるのを防ぐ効果があるため、初期対処にぴったりです。

一方で、すでに黒ずみや色素沈着が見られる場合は、塩素系漂白剤などの使用を検討してみましょう。

ただし、使用する素材によっては色落ちや変質のリスクがあるため、目立たない場所で試してから使うようにしてください。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

7-3. 水回りは燻煙タイプの防カビ剤を活用する

浴室や洗面所などの水回りは、湿気がこもりやすくカビが発生しやすい場所です。

そのため、天井裏や壁の隙間など目に見えない場所にまで成分が届く燻煙タイプの防カビ剤を活用してみてください。

このタイプはカビを除去するものではなく、あくまで予防が目的なので、梅雨前や大掃除のあとなど、定期的な使用を習慣にすることで、清潔な状態を長期間キープしやすくなります。

■関連記事■浴室用防カビ燻煙剤の効果を検証!プロが教える使い方とカビ対策のコツ

ルック おふろの防カビくん煙剤 フローラルの香り

出典:Amazon

8. カビを見つけたらすぐ対応!広がる前の対処がカギ

「少しのカビだから大丈夫」と放置してしまうと、気づかないうちにどんどん広がってしまいます。

特に梅雨から夏にかけては湿度が高く、カビの繁殖スピードは想像以上に速くなるため注意が必要です。

さらに、梅雨時期はカビ取り業者の繁忙期でもあるため、相談から施工までに時間がかかるケースも少なくありません。

そのため、カビを見つけたら早めの対応を心がけましょう。

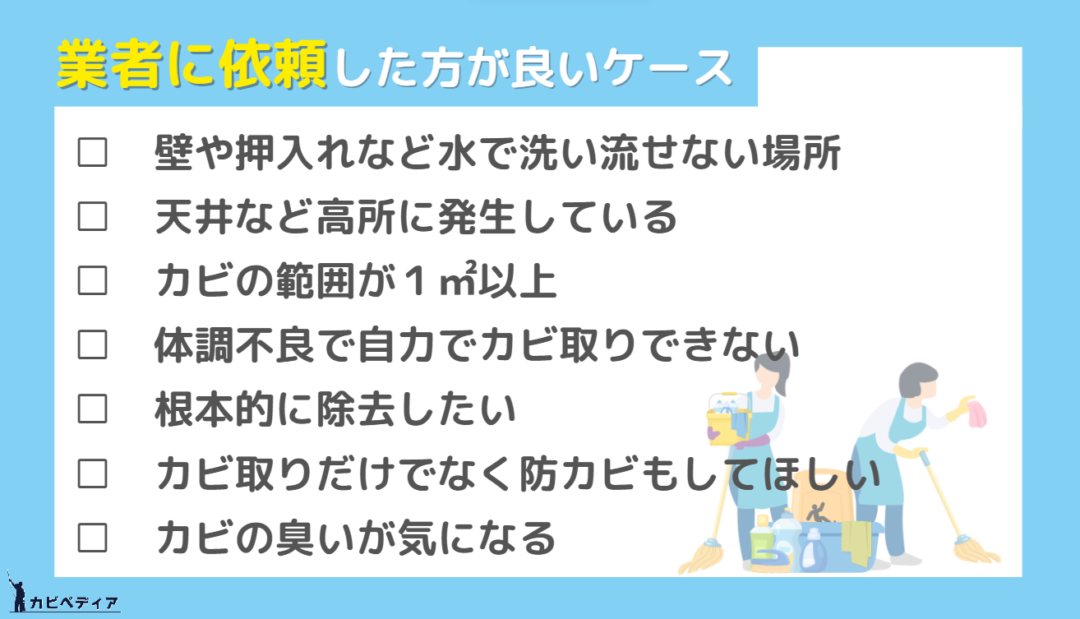

8-1. 自分で除去?業者に依頼?迷わないための見極めポイント

カビを見つけたとき、「これは自分で対応できるのか、それとも業者に頼むべきか」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そんなときのために、判断の目安となるチェックリストをご用意しました。

この中で1つでも当てはまる項目がある場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

また、明らかにカビが見えているわけではないものの、室内にカビ臭が漂っている場合は、床下や天井裏など見えない場所でカビが発生している可能性も考えられます。

そのような場合も、無理に自己判断せず、一度カビ取りの専門業者に相談してみるのが安心です。

8-2. 軽度なカビを簡単に落とすお手軽テク

水回りや窓枠など、しっかり水拭きができる場所であれば、自分でカビを除去できる可能性は十分にあります。

カビキラーなどの市販の塩素系カビ取り剤や、ジェルタイプのカビ取り剤を使って、丁寧に処理しましょう。

具体的な手順や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

■関連記事■お風呂の天井のカビは危険!10倍速く増殖する理由と最強のカビ取り方法

■関連記事■タイル目地に生えたカビをスッキリ落とす!注意点と再発防止法をプロが解説

■関連記事■窓枠の黒い汚れはカビ?パッキンに生えたカビを効果的に取る方法と対策を解説!

また、ビニールクロスの壁紙や天井であれば、自力で対応できる場合もあります。

特に、狭い範囲でカビが発生しているケースや、業者に依頼するまでに時間がかかる場合などは、応急処置としてご自身で除去しておくことで被害の拡大を防ぐことができます。

以下の記事も参考にしながら、状況に応じた適切な対応をしてみてください。

■関連記事■部屋のカビ取り決定版!カビの原因・除去・予防をプロが徹底解説

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

■関連記事■カビ対策の最優先は天井!黒カビの危険性と安全なカビ取りと予防法をプロが解説

8-3. 後悔しない!信頼できる業者の選び方と相談のコツ

カビ取りを業者に依頼しようと考えても、たくさんの業者があり、「どこを選べばいいのか分からない」と迷う方も多いと思います。

その場合は、まず業者のホームページや口コミ、評判をチェックし、いくつか候補を絞ったうえで複数社に相見積もりを依頼するのがおすすめです。

費用が極端に安すぎたり高すぎたりする場合は、作業内容や追加費用の有無を事前にしっかり確認しましょう。

また、施工内容だけでなく、再発時の保証があるかどうかも重要なチェックポイントです。

業者選びや費用面で不安がある場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

9. まとめ

今回は、2026年の梅雨に向けて、春先の準備から梅雨明け後までのカビ&湿気対策を幅広くご紹介しました。

近年は気温・湿度ともに上がりやすく、カビの繁殖リスクも例年以上に高まっています。

そのため、「梅雨に入ってから対策する」のではなく、春のうちから準備を始めることがとても重要です。

春の段階で以下のような対策をしておくことで、梅雨本番のカビ発生を大幅に抑えることができます。

特にエアコンのフィルター掃除は、夏の使用前に必ず済ませておきたいポイントです。

梅雨入り後は、カビが特に活発になる季節に突入します。

以下のような湿気対策を日常に取り入れ、室内の湿度を適切にコントロールしましょう。

さらに、梅雨明け後の高温多湿や「夏型結露」「戻り梅雨」といった季節特有のリスクにも注意が必要です。

湿気がこもりやすくなる夏も、換気や掃除を習慣にして、清潔な住まいを維持しましょう。

もしカビを発見した場合は、放置せず早めに対処することが肝心です。

小さな範囲であれば自分で対応できますが、広がりがある場合や健康への影響が懸念される場合は、専門業者への相談を検討するのが安心です。

この記事でご紹介した対策を日々の暮らしに取り入れて、梅雨でもカビに悩まされない快適な生活を手に入れてください。

コメント