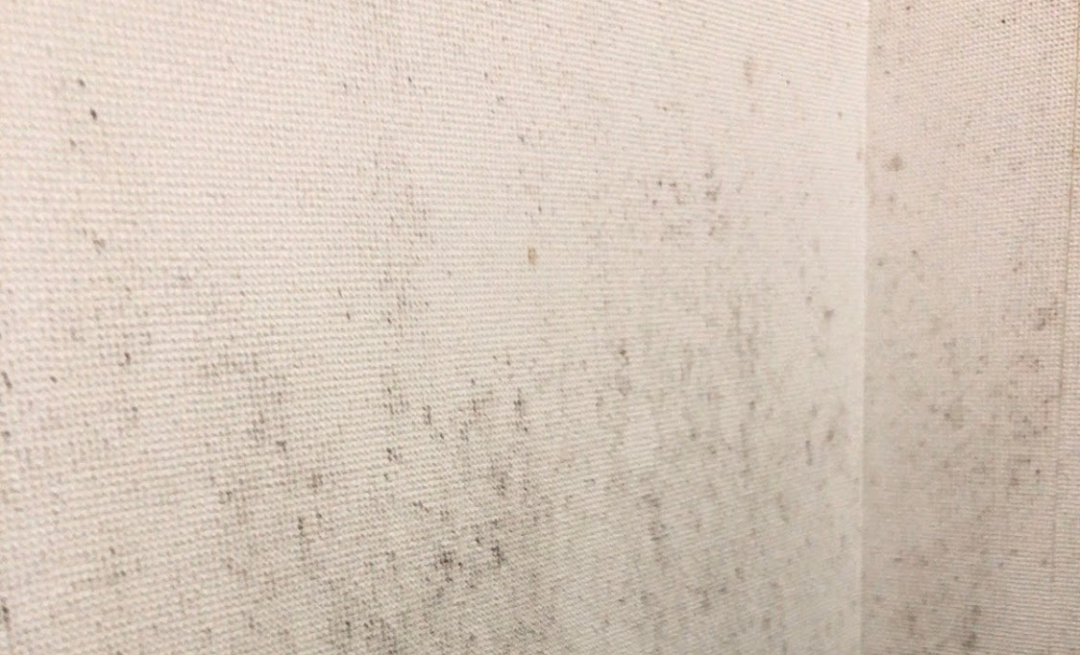

「大切な本を取り出したら、白いホコリのようなカビが本棚や本に広がっていた…」

そんな経験はありませんか?

湿気の多い場所や換気不足の空間に置いてある本棚は白カビが生えやすく、さらに本そのものにもカビが移ってしまうことがあります。

カビは除去作業が大変なだけでなく、放置すると本が読めなくなるほど広がる可能性もあるため早めの対処が重要です。

そこでこの記事では、本棚のカビを徹底的に除去&予防する方法とあわせて、本に生えたカビの取り方や再発を防ぐポイントについても詳しく解説します。

大切な書籍を長期間美しい状態で保管するために、ぜひ最後までお読みください。

| この記事でわかること |

| ・本棚のカビ取り方法 ・本のカビ取り方法 ・本棚や本にカビが生える理由 ・本棚や本のカビ予防策 |

目次

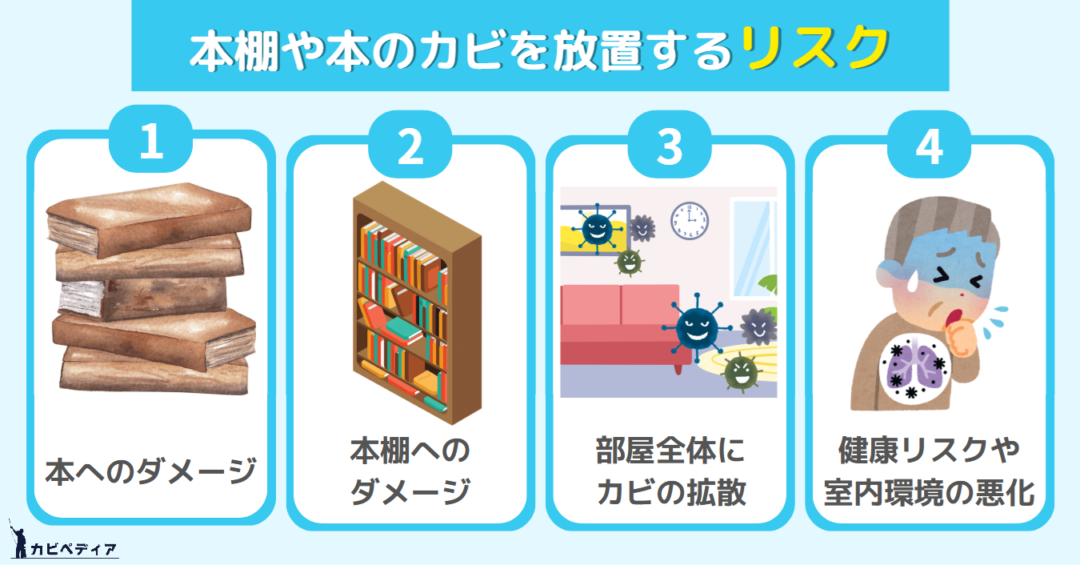

1. 本棚や本のカビを放置するリスクとは

本棚や本にカビが生えているのを見つけても、「少しぐらいなら大丈夫だろう」と放置してしまう方は少なくありません。

また、長い間読んでいない本や、本棚の裏でカビが発生しているケースでは、そもそも発見が遅れてしまうこともあります。

しかし、カビを放置するのは非常に危険です。

カビは目に見えないレベルで胞子を飛ばし、気づかないうちに広範囲へ拡散する可能性があります。

その結果、さまざまな悪影響が生じるかもしれません。

以下では、カビを放置すると起こりうる具体的なリスクについて解説します。

1-1. 本へのダメージ

カビは紙の繊維を栄養源として成長するため、ページにシミや変色を起こすだけでなく、文字が読めなくなるほど侵食してしまうことがあります。

また、白カビはホコリのように見えるため発見しづらく、本の表面から内部へ根を伸ばすと除去が難しくなるので注意が必要です。

1-2. 本棚へのダメージ

木製の本棚は湿気を吸収しやすく、カビが奥まで浸透しやすいという特徴があります。

裏側や棚板の隙間まで広がると、見た目の悪化だけでなく素材自体の劣化を招く原因にもなります。

1-3. 部屋全体にカビの拡散

カビは胞子を飛ばして増殖する性質があり、本棚に発生したカビが壁、床、天井など部屋全体に拡散するリスクがあります。

家中にカビが広がると、自力での除去が非常に難しくなり、最終的には専門のカビ取り業者に依頼せざるを得なくなります。

その結果、カビ取り費用が高額になったり、場合によってはリフォームにまで発展する恐れがあります。

1-4. 健康リスクや室内環境の悪化

カビを放置すると、胞子の吸引によりアレルギー、喘息、鼻炎などの呼吸器系トラブルが発生しやすくなります。

特に免疫力が低い方、子ども、高齢者がいる家庭では、健康被害が深刻化するリスクが高まります。

また、カビ臭が部屋全体に漂うと、生活環境の快適度が大幅に低下し、精神的なストレスも増大します。

さらに、カビはダニやその他の害虫の発生を促進するため、室内環境全体の悪化につながる恐れがあります。

■関連記事■カビだらけの家が健康リスクに!カビの危険性と正しい対処法をプロが徹底解説!

まずは「住まい全体のカビリスク」を把握しておこう

本棚のカビを落としても、部屋の湿度や換気、結露の起きやすさなど住まいの条件が変わらないと、別の本や家具にもカビが広がりやすくなります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと安心です。

2. 本棚に生えたカビを効果的に除去する方法

本棚にカビが見つかった場合、早期対処が重要です。

ここでは、消毒用エタノールを活用した方法を紹介します。

2-1. 用意するもの

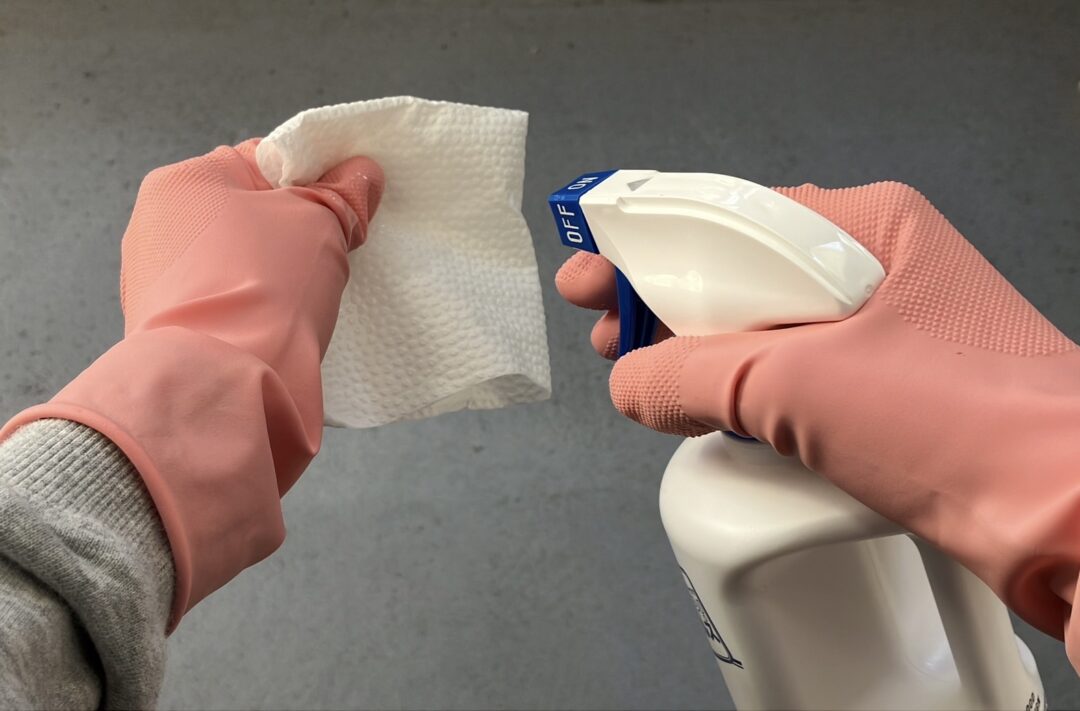

- 消毒用エタノール

- ペーパータオル

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

2-2. 注意事項

換気をしっかり行う

カビ胞子やエタノールのにおいが部屋にこもらないよう、窓やドアを開け、十分な換気を行ってください。

体を保護する

マスクとゴム手袋を必ず着用し、カビ胞子の吸引や手荒れを防ぎましょう。

火気厳禁

消毒用エタノールは引火性が高いため、ライターやストーブなど火種の近くでの作業は避けてください。

事前にテストする

木製の本棚や塗装面の場合、エタノール使用前に目立たない部分でテストし、変色や塗装剥がれが起こらないか確認しましょう。

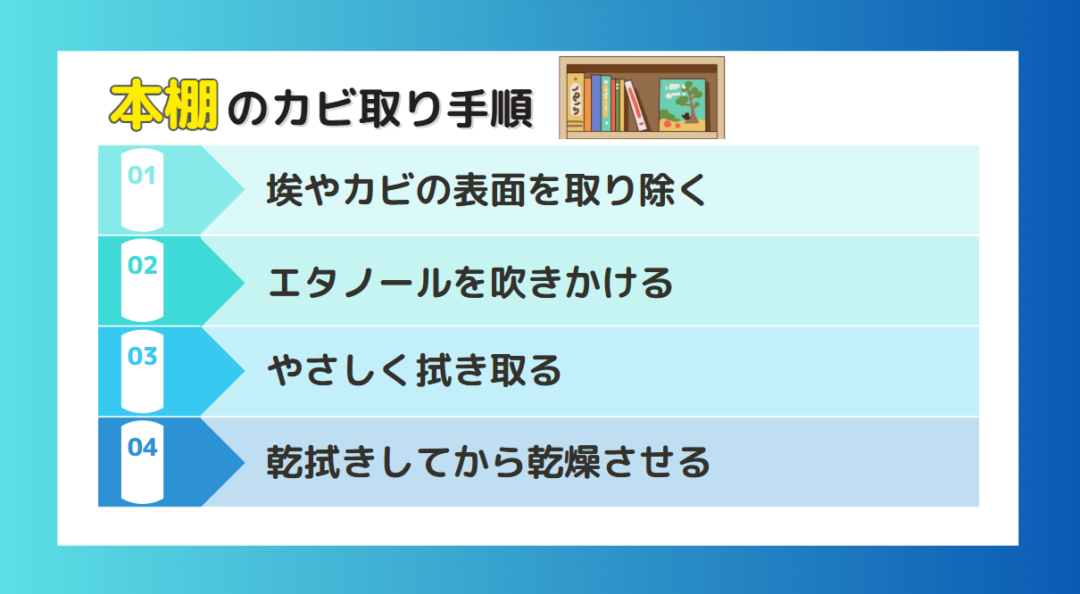

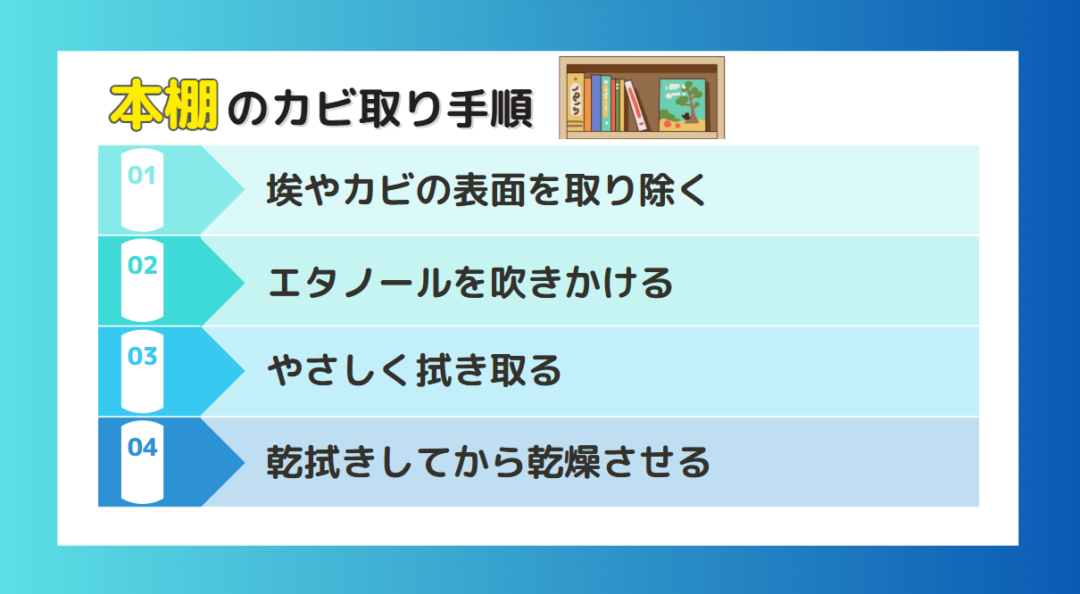

2-3. カビ取り手順

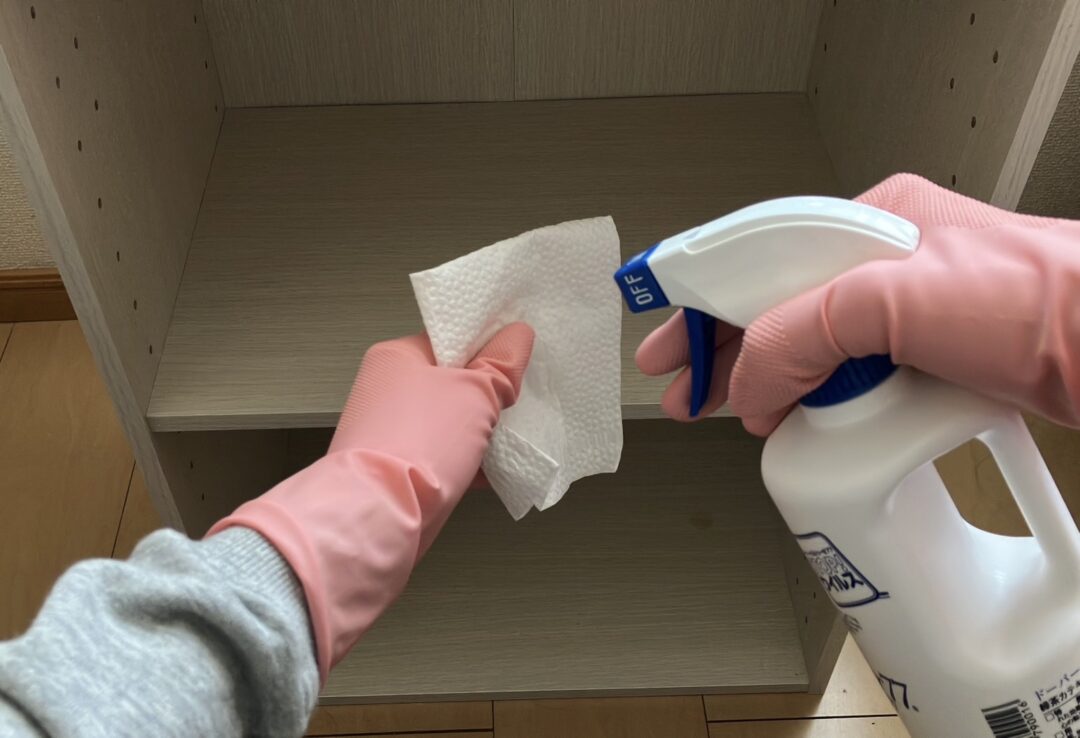

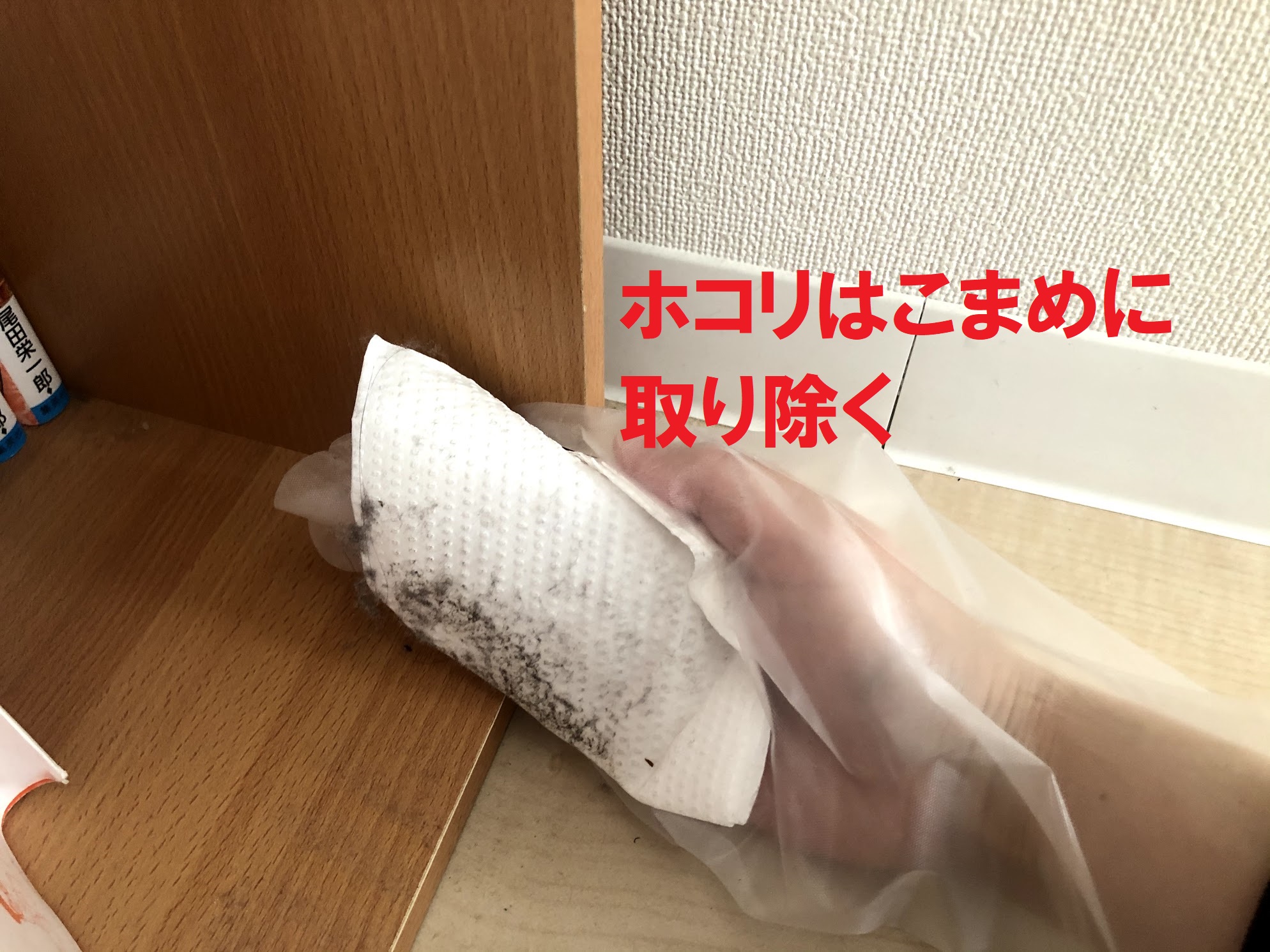

①埃やカビの表面を取り除く

まず、本棚の中身を全て取り出し、作業スペースを確保します。

ペーパータオルに消毒用エタノールを吹きかけ、ペーパーで本棚に溜まった埃やカビの表面を丁寧に拭き取ります。

カビ胞子が舞い散らないよう、注意深く作業してください。

②エタノールを吹きかける

カビが生えている部分だけでなく、その周囲にもたっぷりと消毒用エタノールを吹きかけます。

エタノールがカビに十分に浸透するまで、数分間放置してください。

③やさしく拭き取る

エタノールが染み込んだペーパータオルで、カビの部分をやさしく拭き取ります。

何度か拭いてもカビが完全に除去できない場合は、エタノールの量を調整しながら作業を繰り返します。

④乾拭きしてから乾燥させる

最後に、ペーパータオルで乾拭きした後、本棚に本を戻す前にしっかりと乾燥させます。

湿った状態が続くと再発の原因となるため、十分に乾燥させることが重要です。

■関連記事■意外な落とし穴!?見落としがちな家具の裏のカビ対策法を徹底解説!

■関連記事■【完全保存版】家具の白カビ対策!原因から除去法・予防まで徹底解説

2-4. プロレベルの製品を使うのもおススメ

消毒用エタノールの代わりに、カビ取り業者のハーツクリーンが開発したコパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)を使うのも効果的です。

エタノールにはカビを殺菌する作用があるものの、防カビ効果までは期待できず、木材などに使用すると変色のリスクがあります。

一方、コパリンCU2+は銅イオンの力で強力な抗菌・防カビ効果を発揮し、使用後もその効果が長期間持続するのが特徴です。

価格帯もエタノールとほぼ同じくらいで、長期的なカビ対策も期待できるため、是非検討してみてください。

コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)

また、黒カビが発生している場合は、エタノールやコパリンCU2+のような漂白効果のない製品では色素までは取り切れないことがあります。

そこでおすすめなのが、同じくハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターキットです。

プロ仕様のカビ取り剤を家庭用に改良したもので、高いカビ除去能力と安全性を両立させています。

さらに防カビ剤もセットになっているため、除去後の再発防止対策もしっかり行えます。

「費用を抑えたい」「防カビ剤はなくてもいい」という場合は、除カビ剤単品での購入も可能です。

3. 本を傷つけずにカビを除去する方法

紙は非常に繊細で脆いため、カビ除去作業は一筋縄ではいきません。

しかし、軽度のカビであれば、適切な方法を用いることで紙を傷めずに除去することが可能です。

以下の手順と注意事項を守り、慎重に作業を進めましょう。

3-1. 用意するもの

- 消毒用エタノール

- 無水エタノール

- ペーパータオル

- 柔らかいブラシ(刷毛)

- ゴム手袋

- マスク

健栄製薬 無水エタノール

出典:Amazon

3-2. 注意事項

換気をしっかり行う

可能であれば、屋外で作業しましょう。

屋内で作業する場合は、窓やドアを開放し、エタノールやカビ胞子が室内にこもらないようにしてください。

体を保護する

マスクとゴム手袋を必ず着用し、カビ胞子の吸引や手荒れを防ぎましょう。

火気厳禁

消毒用エタノールは引火性が高いため、ライターやストーブなど火種の近くでの作業は避けてください。

事前にテストする

目立たない部分で確認し、変色や損傷が起こらないか必ずテストしてください。

強くこすらない

強く擦ると紙が擦り切れたり、インクがにじむ恐れがあるため、やさしく表面をなでるようにカビを取り除いてください。

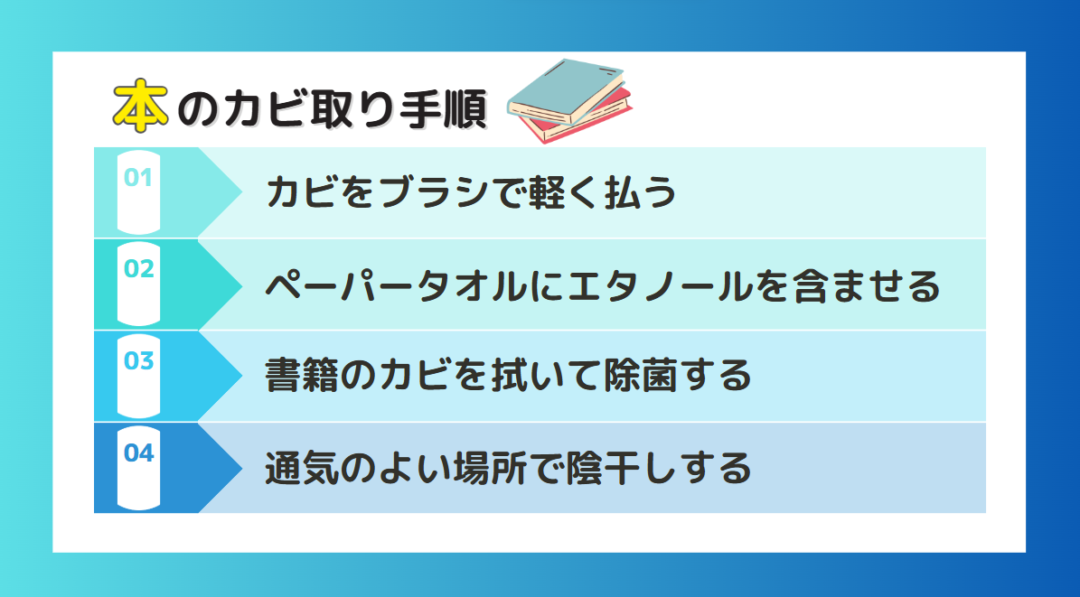

3-3. カビ取り手順

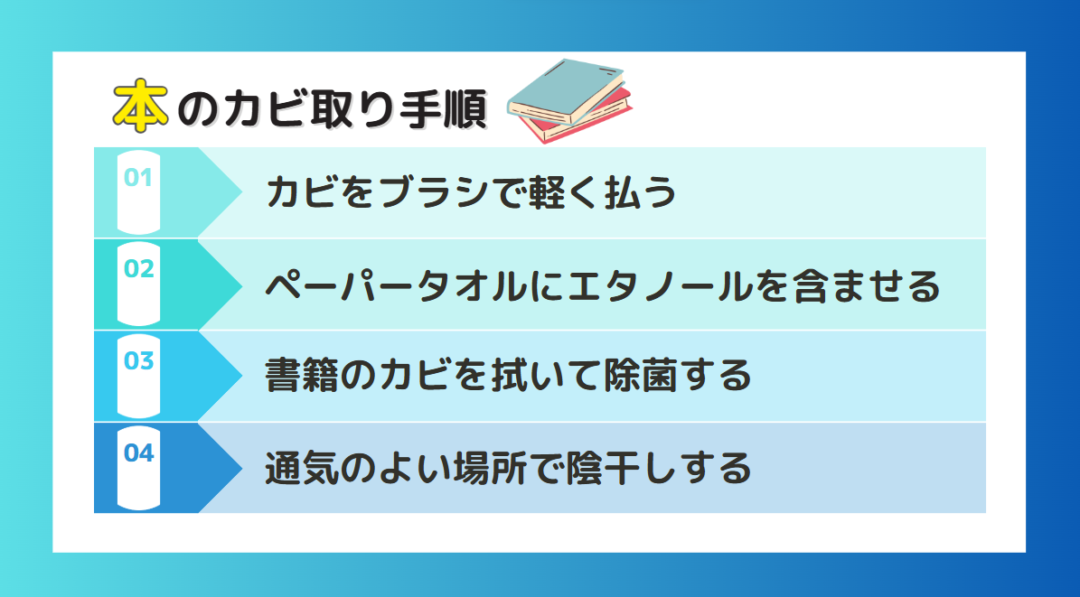

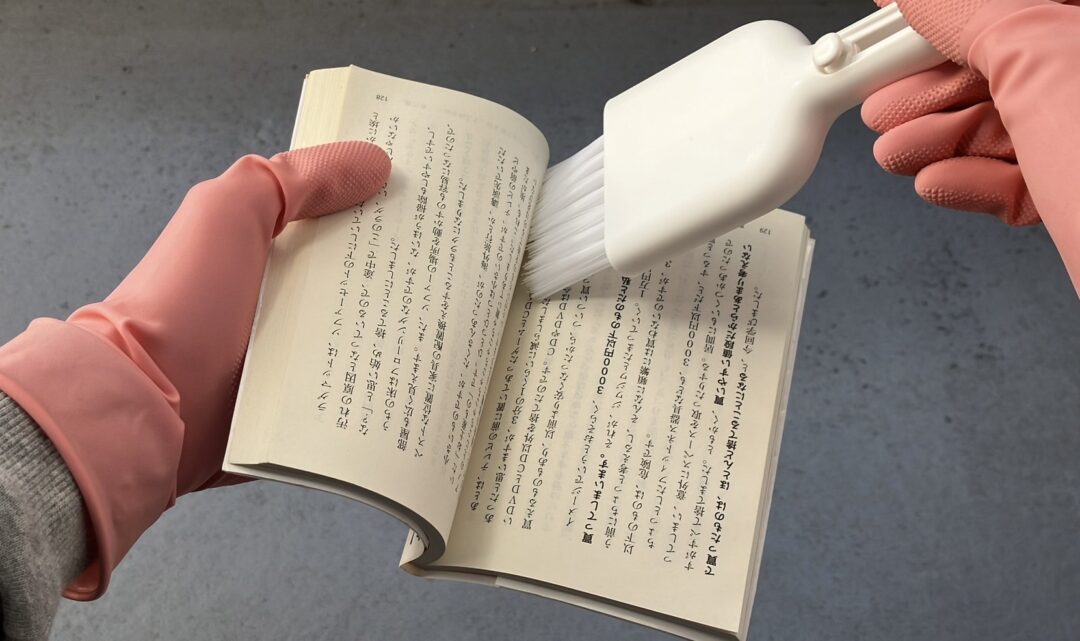

①カビをブラシで軽く払う

本を静かに開き、柔らかいブラシを使って、ページ間や表紙に付着したカビを軽く払い落とします。

力を入れすぎないよう注意してください。

②ペーパータオルにエタノールを含ませる

ペーパータオルにエタノールを含ませます。

コーティングされた部分には消毒用エタノール、その他の部分には無水エタノールを使用するのがおススメです。

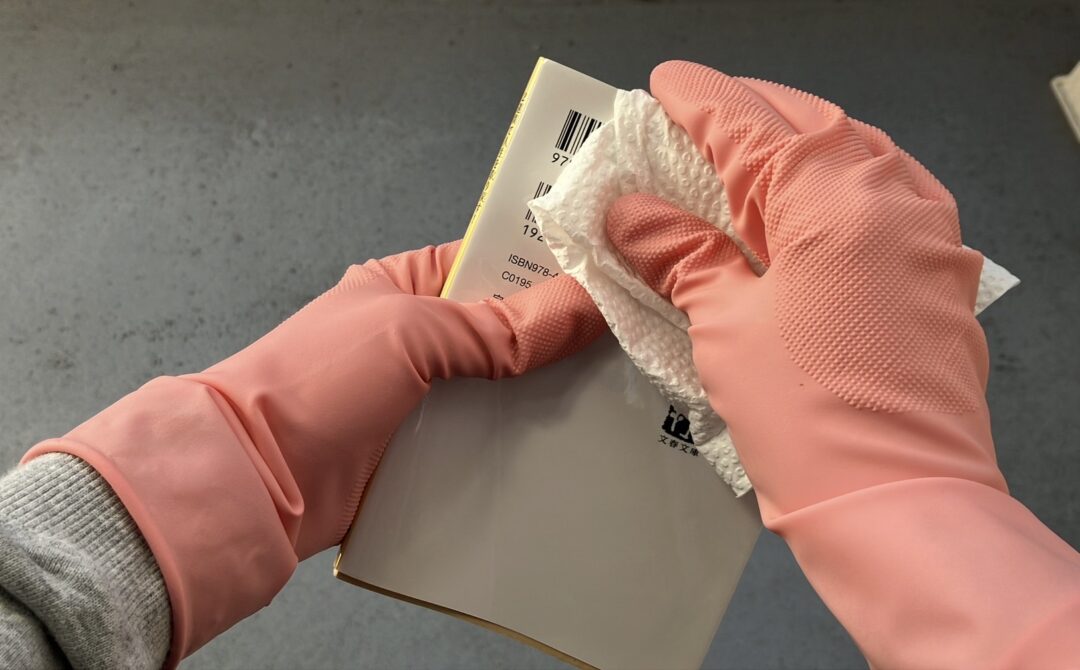

③書籍のカビを拭いて除菌する

まずは目立たない部分でテストを行い、変色や紙の変質が起こらないか確認します。

問題なければ、カビがある部分を一方向にやさしく拭き取ります。

カビが残っている場合は、エタノールを少量補充しながら、拭き取り作業を繰り返してください。

④通気のよい場所で陰干しする

最後に、本を開いた状態で風通しの良い場所に置き、完全に乾燥させます。

湿気が残らないよう、十分に乾燥させることが大切です。

■関連記事■書籍・本に生えたカビを除去し再発を防ぐ方法を徹底ガイド

4. カビが酷い場合は業者に依頼する

本棚や部屋の一部分だけなら、これまでご紹介した方法でカビ取り作業を行うことも可能です。

しかし、カビが広範囲にわたって深刻化していたり、大量の本にカビが生えてしまったりした場合は、自力での除去が非常に困難になることがあります。

そんなときは、専門のカビ取り業者への依頼を検討してみましょう。

4-1. 本棚・部屋全体に広がったカビの場合

本棚や壁などに深く根を張ったカビは、表面だけカビ取りしても完全に除去できない場合があります。

長期間放置されたカビは壁紙の裏や木材の奥まで浸透しやすく、すぐに再発するリスクが高まります。

さらに天井や床下など高所・狭所での作業は、カビ胞子を吸い込むリスクが高まるため、健康被害の恐れも否めません。

こうした状況に陥ったら、専門業者に依頼するのが得策です。

カビの種類や発生箇所に応じて最適な薬剤や機材を使い、安全かつ効果的に除去を行ったうえで、防カビ加工などの再発防止策を施してもらえます。

費用はかかりますが、家や健康への被害を最小限に抑えられるため、早めの対応が望ましいといえるでしょう。

まずは一度無料相談を試してみることをおススメします。

4-2. 大量の本にカビが生えた場合はガス滅菌がおすすめ

本そのものに大量のカビが広がり、一冊ずつ拭き取る作業が現実的でない場合は、ガス滅菌という方法を検討してみるのがおすすめです。

ガス滅菌は通常の殺菌と違って水を使わないため、書籍でも安心して行うことができます。

また、カビ取り業者のハーツクリーンのガス滅菌は、医療機器の滅菌処理にも使われているほど強力なエチレンオキサイドガス(EOG)を使用しているため、しぶといカビの菌(真菌)や害虫の卵でも死滅させることが可能です。

ハーツクリーンでは、書籍以外にも衣類や小物のガス滅菌も行っています。

申し込みして、段ボールにまとめて入れて送るだけで滅菌してもらえるので、大量の書籍や小物などのカビにお困りの方は是非活用してみてください。

また、図書館や倉庫など大量の書籍や小物のカビ取りをしたい方は、以下のリンクからお問合せください。

5. 本棚や本に生えるカビの種類と原因

一括りにカビといっても、白カビ、黒カビ、青カビなど、見た目や性質はさまざまです。

それぞれが増殖する条件を知っておくと、予防や対策をより的確に行えます。

5-1. 白カビ・黒カビ・青カビの違いはなに?

カビの種類は非常に多いですが、本や本棚に発生しやすい主なカビとしては以下の3つが挙げられます。

白カビ

一見するとホコリや綿のような白っぽい外見が特徴です。

本だけでなく衣類などにもよく発生します。

初期段階であれば表面を軽く拭き取るだけでも対処できますが、飛散しやすいため、対処を間違えると範囲を広げる恐れがあります。

黒カビ

黒い斑点や広がりを見せるタイプのカビで、色素が非常に強いのが特徴です。

本の紙や木製の本棚に定着するとシミのように跡が残り、除去が困難になる厄介な存在といえます。

健康面でもアレルギーや呼吸器トラブルを引き起こすリスクが高いため、発見次第早めに対応することが重要です。

青カビ(緑カビ)

パンや果物などの食べ物に見かけることの多いカビですが、適度に湿気のある場所であれば本や本棚の表面にも発生します。

繁殖力が高く、他のカビに比べ成長が早いのが特徴です。

一度生えるとあっという間に範囲が広がりやすいため、高温多湿の時期は本棚をこまめに点検しましょう。

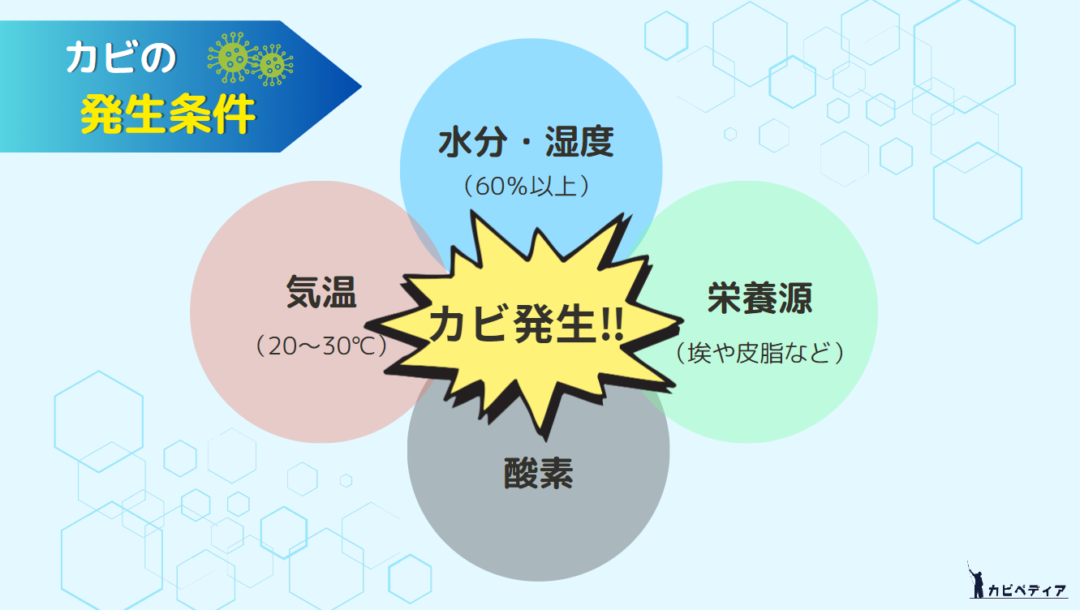

5-2. カビが発生する4つの条件とは

カビが活発に増殖するには、4つの条件が揃う必要があります。

これらの条件が同時に満たされると、カビは一気に広がるため注意が必要です。

水分・湿度

カビは湿度60%以上で活発化するといわれています。

梅雨の時期はもちろん、冬場でも結露や部屋干しなどにより湿度が高まるケースもあるため、一年を通して油断は禁物です。

気温

カビは一般的に20~30℃の環境を好みますが、種類によっては10℃前後でも活動するものもあります。

夏場だけでなく、春や秋などの過ごしやすい気温の時期も警戒が必要です。

栄養源

カビはホコリや食べかす、皮脂、紙そのものなどを栄養源として増殖します。

本棚や本の隙間にホコリが溜まっていたり、食べ物のカスが落ちていたりすると、カビの温床になりやすいです。

酸素

カビは空気中の酸素を必要として成長します。

完全密閉した空間でもない限り、酸素はどこにでも存在します。

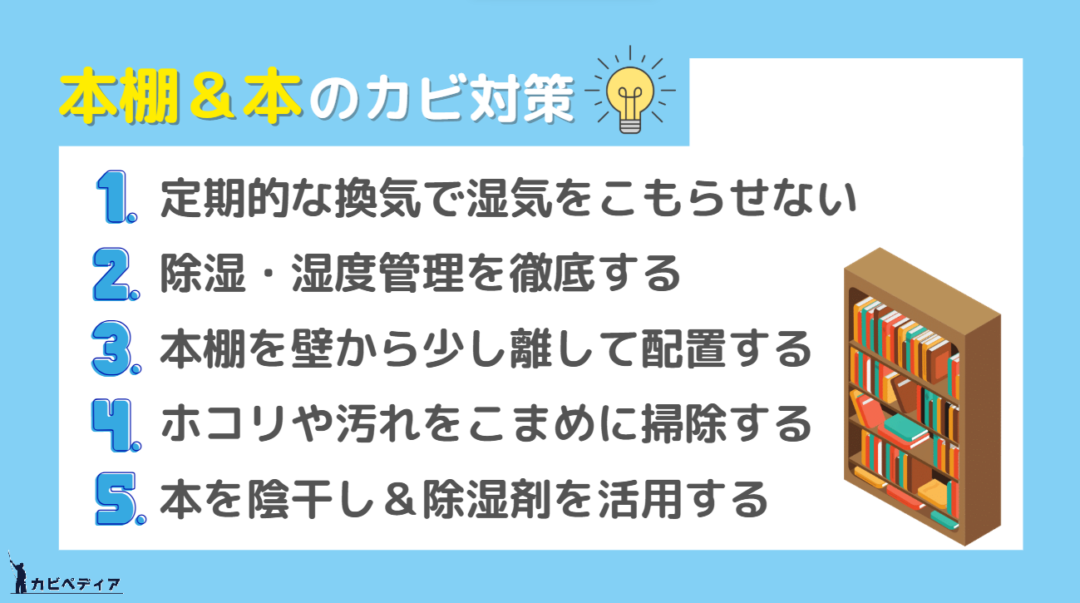

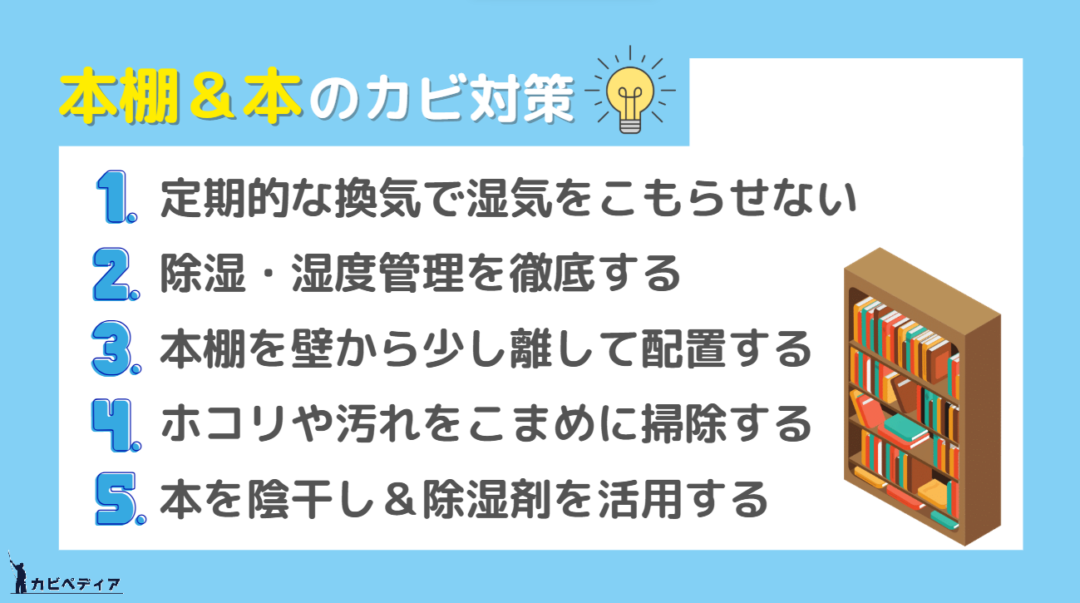

6. 本棚と本にカビを生やさないための予防策

本棚や本にカビが生えてしまう原因は、湿度やホコリ、換気不足などが大きく関わっています。

ここでは、普段から意識しておきたい予防策を5つご紹介します。

予防策を習慣化しておくと、カビの発生リスクを大幅に減らすことができます。

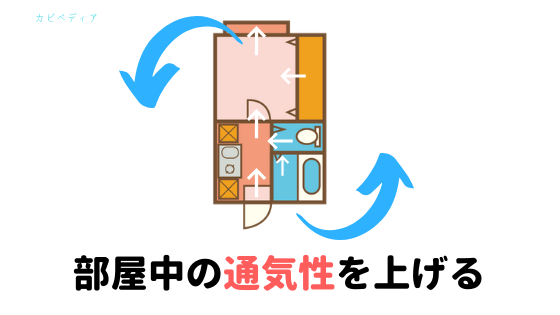

6-1. 定期的な換気で湿気をこもらせない

部屋の空気を入れ替えることは、湿度を下げてカビの発生を防ぐうえで非常に重要です。

特に雨が続いた翌日や湿度の上がりやすい時期には、窓や扉をこまめに開閉して風を通し、こもった湿気を外へ逃がしましょう。

二方向に窓がある部屋であれば、両方の窓を開けて空気を循環させると効率的です。

また、換気扇を併用するのも効果的で、一日に一度でも空気の流れをつくる習慣を持てば、本棚や本が湿気を吸い込むリスクを大幅に減らすことができます。

6-2. 除湿・湿度管理を徹底する

湿気の多い環境を放っておくとカビが繁殖しやすくなるため、除湿機やエアコンのドライ機能を活用して室内を適度にドライに保つことが大切です。

梅雨や夏場など、湿度が高くなりやすい季節には運転時間をこまめに調整し、湿度を60%以下に保つようにしましょう。

また、湿度計を部屋に置いて日頃から数値をチェックしておくと、湿度が上昇しすぎたタイミングをすぐに把握できるため、カビ発生を未然に防ぐ対策が取りやすくなります。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

6-3. 本棚を壁から少し離して配置する

本棚を壁にぴったりと密着させてしまうと、裏側に空気の通り道がなくなり、湿気がこもりやすくなります。

数センチでも壁との間に隙間をつくるだけで空気が循環し、カビが発生しにくい環境を整えやすくなります。

6-4. ホコリや汚れをこまめに掃除する

本棚や本についたホコリは、カビの栄養源になりやすい厄介な存在です。

普段の生活のなかで気付かないうちに積もっている場合が多いため、定期的な掃除が欠かせません。

棚板や本の表面だけでなく、天面や背表紙などホコリが溜まりやすい部分を中心にしっかり拭き取りましょう。

また、高い場所や手に取りにくい本は見落としがちなので、意識して点検するようにしてください。

6-5. 本を陰干し&除湿剤を活用する

湿気の多い時期や長期間読まずに放置している本は、時々棚から取り出して陰干ししましょう。

そうすることで余分な湿気を飛ばし、カビの繁殖を抑えやすくなります。

直射日光に当てると紙が変色したり反り返ることがあるため、風通しの良い日陰が行うのが安心です。

また、本棚や収納ケースの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れておくのも効果的です。

こまめに交換することで効率的に湿気を吸収し、本を長期的に良好な状態で保管することができます。

白元アース ノンスメルドライ ポイっとシリカ

出典:Amazon

出典:Amazon

7. まとめ

今回は、本棚や本に発生したカビの除去方法や予防策について解説しました。

大切な書籍は、知識や思い出が詰まった宝物です。

これらを守るためにも、カビの早期発見と定期的なメンテナンスを心がけましょう。

本棚や本にカビが発生した場合は、以下の手順でカビ取りをしましょう。

もしカビが部屋全体に広がってしまった場合、自力でのカビ取りは非常に困難です。

そのため、無理をせずに専門業者に依頼するのが賢明です。

カビ取り業者は専用の機材とカビ取り剤を使い、徹底的にカビを除去してくれます。

さらに業者によっては防カビコーティングなどを行い、長期間カビの再発を防いでくれることもあります。

また、大量の本にカビが発生した場合は、ガス滅菌が効果的です。

ガス滅菌を申し込み、カビの生えた本を段ボールに詰めて送るだけなので、手間と費用を大幅に削減できます。

そして、大切な本や本棚を守るためには、早期発見と日ごろのメンテナンスが何より重要です。

以下の予防策を日々の生活に取り入れましょう。

定期的な掃除や湿度管理を意識するだけで、カビのリスクは大幅に減らせます。

この記事を参考にして、ご自宅の本棚を長くきれいな状態に保ち、大切な本を守りましょう。

【関連記事】

■関連記事■本に生えたカビやシミの違いってあるの?生えたときの除去方法は?

■関連記事■本のカビは天日干しで落とせるの?

■関連記事■カビ臭い雑誌の対策方法

■関連記事■漫画に生えたカビを取る方法

コメント