久しぶりにエアコンを使ったとき、「なんだかカビ臭い…」「部屋全体がイヤなニオイに包まれている…」と感じたことはありませんか?

このニオイの正体は、多くの場合エアコン内部で繁殖したカビです。

特に長期間使っていなかったエアコンは、内部に溜まったホコリや結露の水分がカビの温床となり、運転と同時に部屋中に臭いが広がってしまいます。

放っておくと、ニオイの不快感だけでなく、カビの胞子が空気中に広がり、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こすおそれがあります。

特に小さな子供や免疫力の低い方は影響を受けやすく、深刻な影響を及ぼす危険もあります。

でもご安心ください。

エアコンのカビ臭は、原因を知り、正しい方法で対処すれば、予防・改善が可能です。

この記事では、今日からすぐにできる掃除法やカビ予防のポイントをわかりやすく解説します。

快適で清潔な空気を取り戻すために、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事わかること |

| ・エアコンのカビ臭の原因 ・エアコンのカビ取り&掃除方法 ・エアコンのカビ予防策 ・プロによるエアコンクリーニングがおすすめな理由 |

目次

1. エアコンがカビ臭くなる主な原因は「結露」と「ホコリ」

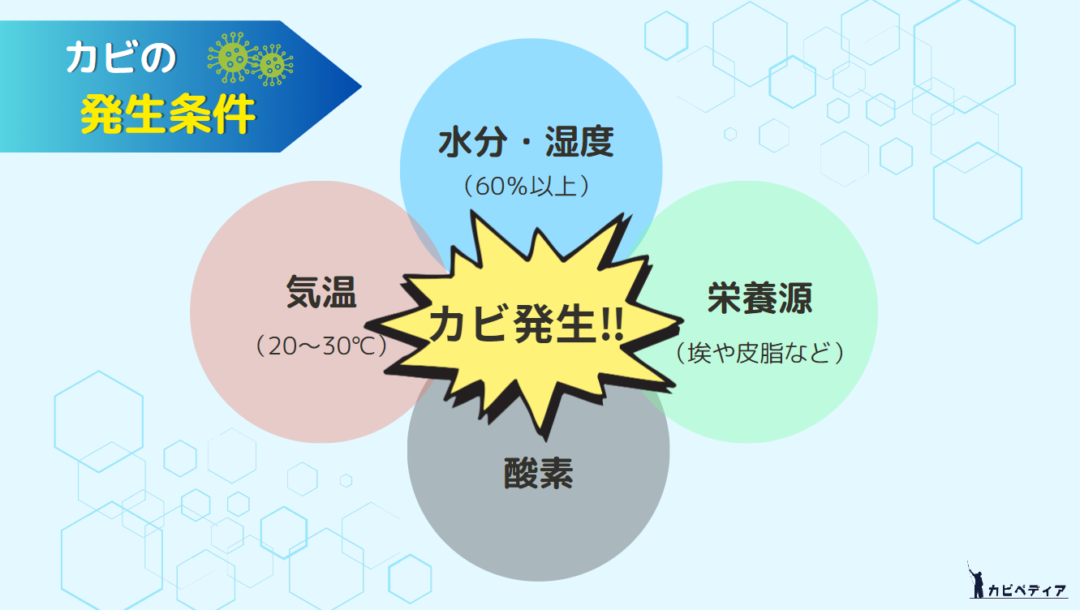

カビは、以下の4つの条件がそろった場所に発生しやすいと言われています。

つまり、暖かくて湿気があり、汚れた場所はカビにとって最適な環境です。

そして実は、エアコンの内部はこれらすべての条件がそろいやすい場所でもあります。

とくにカビ臭の原因として多いのが、運転時に発生する「結露」と、内部に溜まった「ホコリ」です。

この2つが重なることで、エアコン内部はカビにとって絶好の繁殖環境となり、スイッチを入れた瞬間に部屋中にカビ臭が広がる原因となってしまうのです。

1-1. エアコン内部は結露が発生しやすい

エアコンで冷房や除湿を行うと、内部の熱交換器(アルミフィン)が冷やされます。

この冷えた部分に室内の湿った空気が触れることで、水滴(=結露)が発生します。

この結露が残ったままになると、湿気を好むカビにとって格好の繁殖環境となります。

特に以下のような条件では、結露が発生しやすくなります。

- 室内外の温度差が大きい

- 湿度が高い環境

たとえば、夏の冷房時や冬の暖房時は、エアコン内部と室温・外気との温度差が大きくなり、空気中の水分が結露しやすくなります。

さらに、梅雨や室内干しによって湿度が高まると、エアコン内に結露が頻発しやすくなります。

こうした状態が続くと、カビが内部に広がり、運転のたびにカビ臭を部屋中に放つ原因となってしまいます。

1-2. ホコリの蓄積がカビのエサになる

カビが繁殖するには、水分だけでなく、栄養源となる有機物も必要です。

エアコン内部には、目に見えないホコリが溜まりやすく、これがカビにとってのエサになります。

ホコリに含まれる主な成分は以下のとおりです。

- 繊維くず(衣類・カーテンなどから発生)

- 皮膚のカス

- 室内に舞う細かなゴミや花粉

特に湿気を帯びたホコリは、カビの繁殖を加速させる要因になります。

また、ホコリが詰まることで通気性が悪化し、エアコン内部に湿気や汚れがこもりやすくなり、より一層カビの発生を促すことになります。

さらに、エアコンは運転中に空気を吸って吐き出しているため、吹き出し口や送風ファンにはホコリが付着しやすく、そこに結露が加わることで、カビ臭の発生源になってしまうのです。

「住まい全体のカビリスク」も確認しておこう

エアコンのカビ臭は内部の結露やホコリが原因になりやすい一方で、部屋の湿度や換気状態によっても発生しやすさが変わります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと、日常の対策が立てやすくなります。

2. 自分でできる!エアコンの掃除術とカビ臭対策

エアコンからカビ臭がすると感じたら、放置せずに自分でできる範囲の掃除を早めに行うことが大切です。

また、ニオイを感じていない場合でも、定期的なお手入れを習慣化することで、カビの発生やニオイを未然に防ぎ、エアコンの性能や空気の清潔さを維持できます。

この章では、ご家庭でも無理なくできるエアコン掃除の方法をご紹介します。

掃除を始める前に、以下の点に注意してください。

- 電源をオフにし、可能であればコンセントも抜いてから作業する

- マスク・ゴム手袋を着用し、カビ胞子やホコリを吸い込まないようにする

- 窓を開けてしっかり換気しながら作業する

- 分解が必要な場合は無理をせず、取扱説明書を確認するか業者に依頼する

これらの注意点をふまえたうえで、掃除を行うようにしてください。

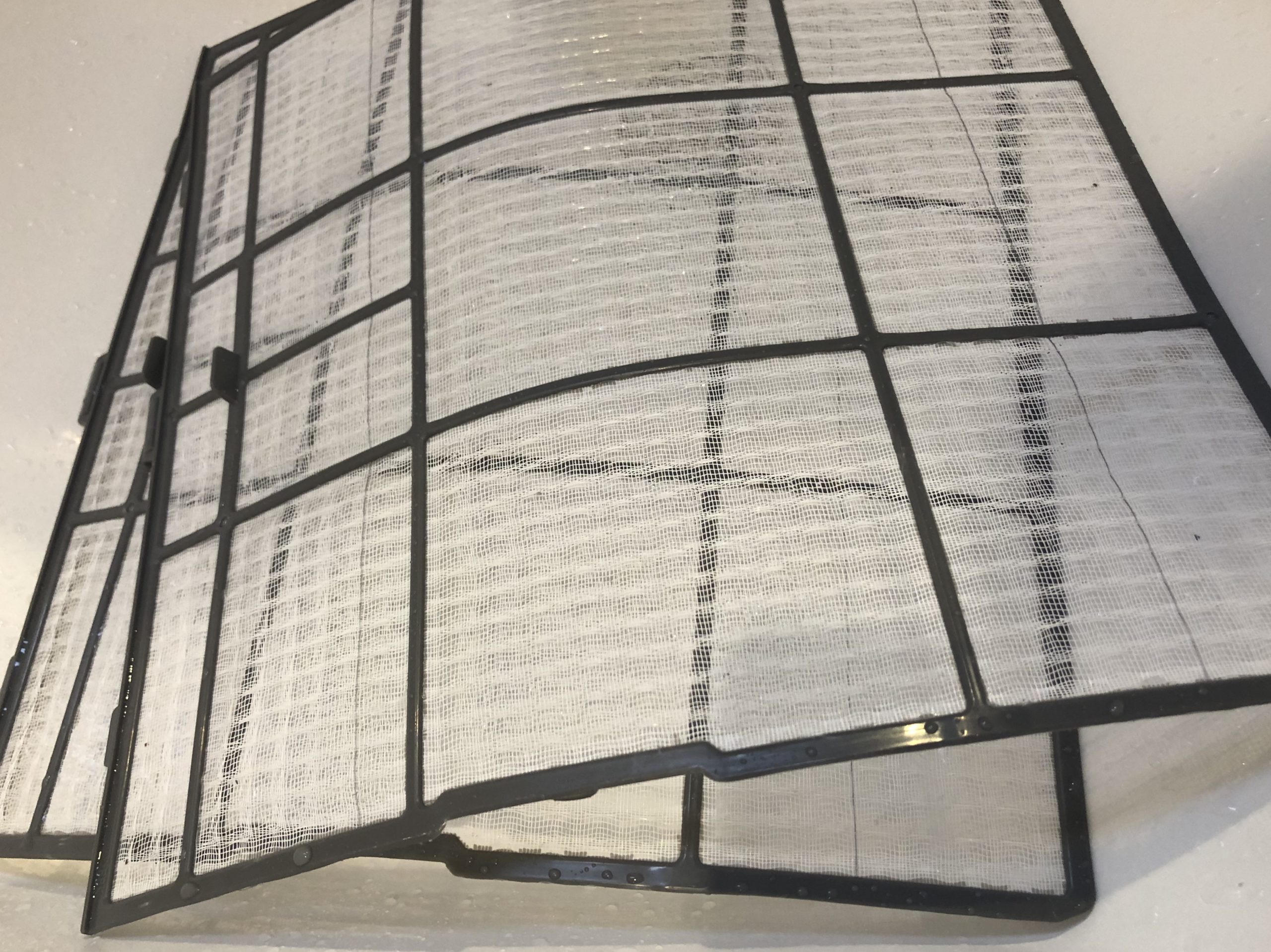

2-1. まずはここから!フィルター掃除でカビを撃退

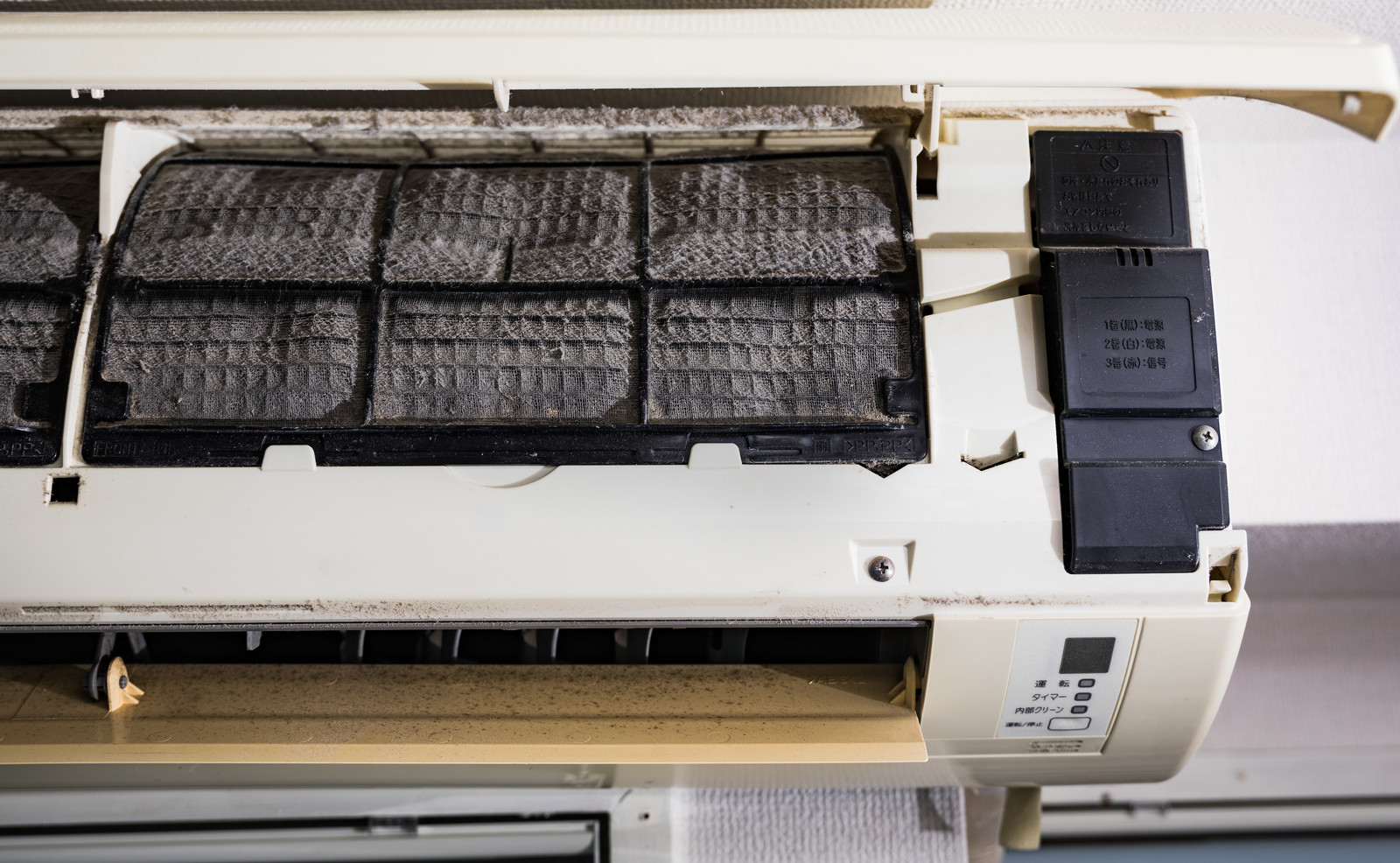

エアコンのフィルターは、内部でもっともホコリが溜まりやすい部分です。

ホコリはカビの栄養源となるため、2週間に1回程度の定期的な掃除がカビの予防には欠かせません。

カビ臭がする場合、フィルターにカビが生えていることもあります。

その際、いきなり掃除機をかけると胞子が飛散する恐れがあるため、まずは水洗いを優先するのがおすすめです。

用意するもの

- 中性洗剤

- やわらかめの歯ブラシ

- タオル

- マスク

- ゴム手袋

- 掃除機(カビが発生していない場合)

手順

① マスクとゴム手袋を着用する

カビ胞子やホコリを吸い込まないよう、マスクとゴム手袋を着用しましょう。

また、作業中は窓を開け、しっかりと換気を行いましょう。

② エアコンの電源を切り、フィルターを取り外す

感電を防ぐためにエアコンの電源を切り、可能であればコンセントも抜いてください。

安全が確保できたら、フィルターを取り外します。

③ カビがなければ掃除機でホコリを吸い取る

フィルターにカビが見られない場合は、掃除機(できればブラシノズル付き)を使って、表面のホコリをやさしく吸い取ります。

カビが確認できる場合は、胞子が空気中に飛び散る恐れがあるため掃除機の使用は避け、次の洗浄工程へ進んでください。

④ 中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸けて洗う

バケツや洗面台などに50℃以下のぬるま湯を用意し、中性洗剤を加えてよく混ぜます。

フィルターを静かに浸け、やわらかい歯ブラシで網目に沿って丁寧にこすり洗いしましょう。

⑤ 水でしっかりすすぎ、日陰で完全に乾かす

洗剤が残らないように水で十分にすすぎます。

その後、直射日光を避けて風通しの良い場所で乾かしてください。

水分が残ったまま戻すとカビが再発しやすくなるため、必ず完全に乾かしてから取り付けましょう。

参考:ダイキン工業株式会社「シーズンの合間、今のうちにエアコンのお掃除を!」

参考:Panasonic「エアコンの運転効率が上がる、フィルターのお手入れ方法」

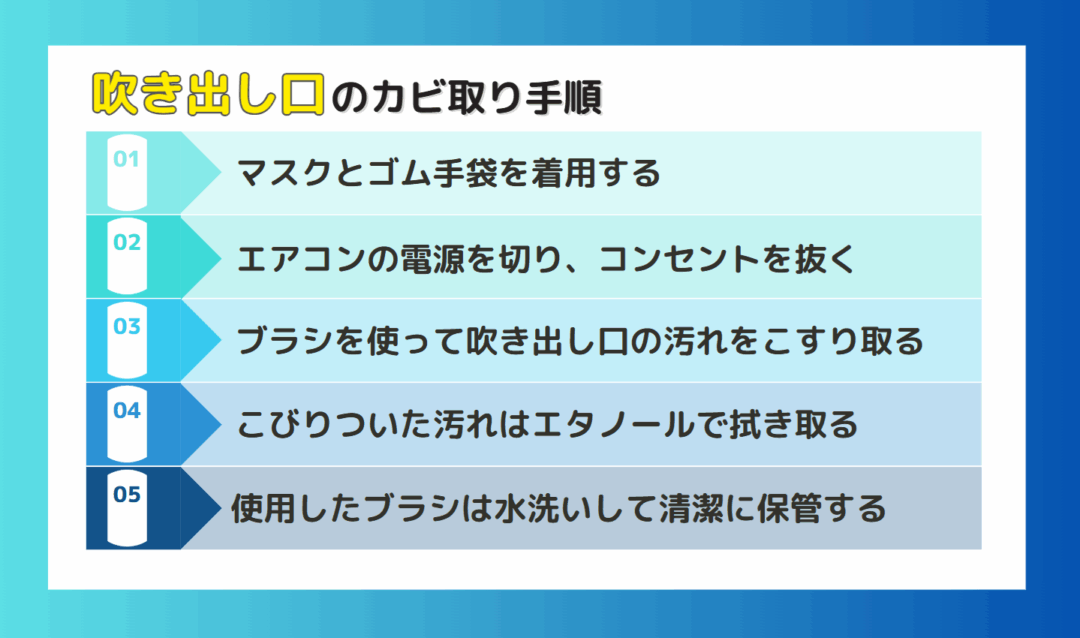

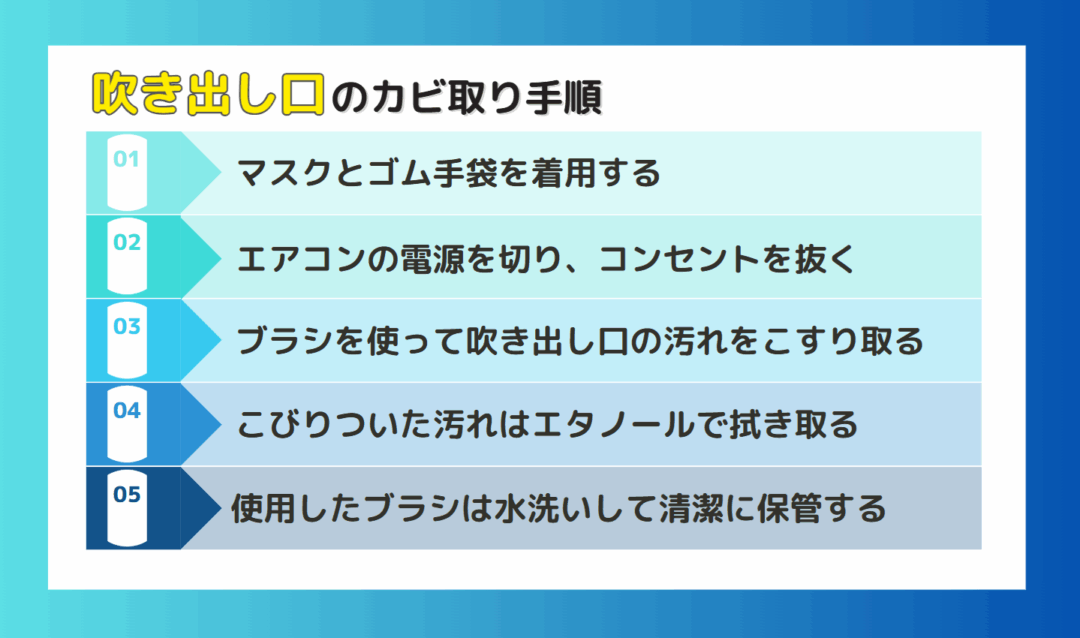

2-2. 見落としがちな吹き出し口の掃除

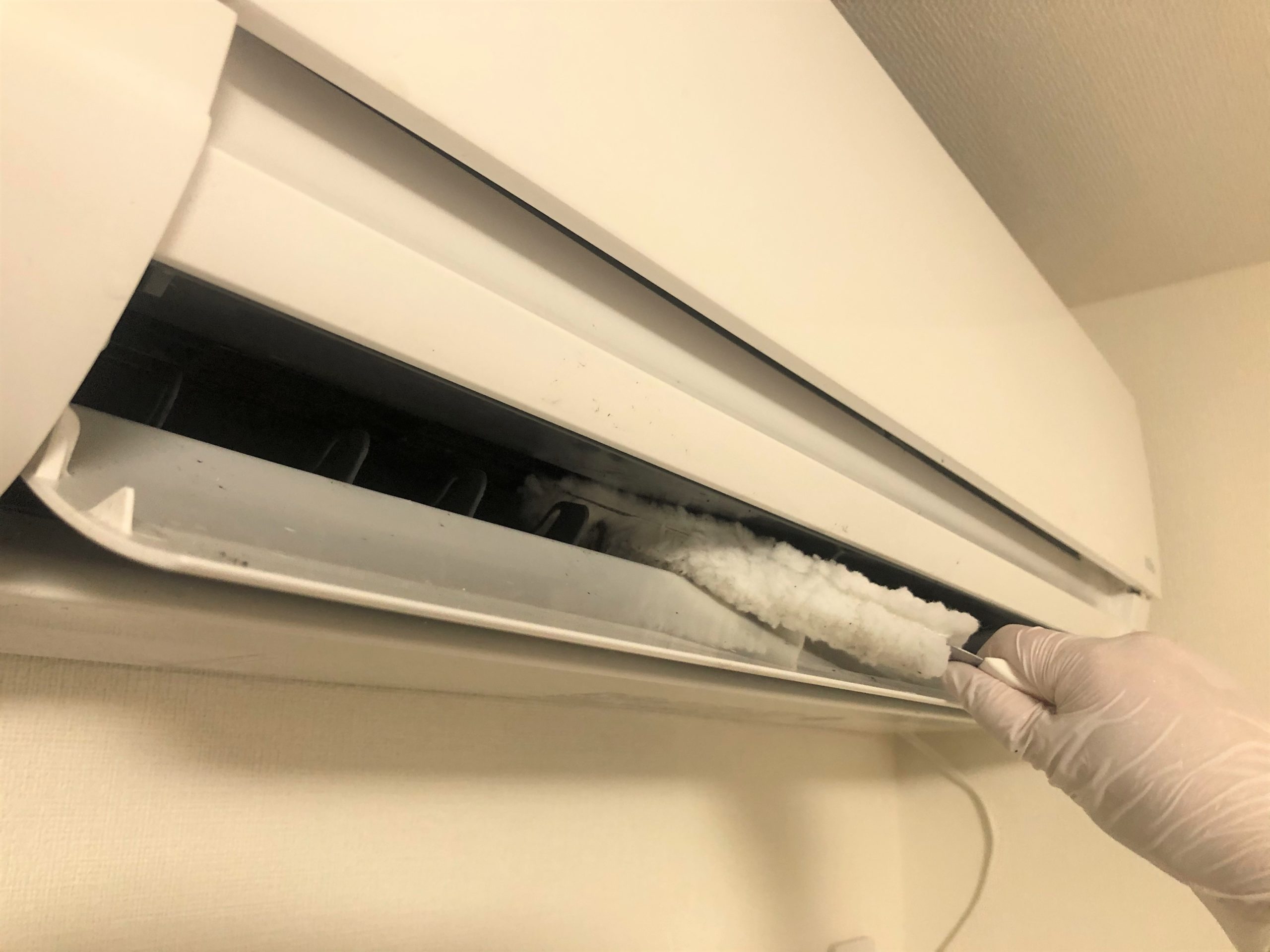

送風ファンや吹き出し口もカビやホコリが溜まりやすい場所です。

ここに付着した汚れが、カビ臭の主な発生源になっていることが少なくありません。

この章では、吹き出し口の掃除方法をご紹介しますが、作業は必ず「手が届く範囲のみ」にとどめましょう。

無理に奥まで入れると、故障の原因になるおそれがあります。

掃除をしてもニオイが改善しない場合は、エアコン内部の奥に汚れが残っている可能性があるため、プロによる分解洗浄を検討してください。

用意するもの

- エアコン用ブラシ(例:ファンファンブラシなど)

- 消毒用エタノール

- 柔らかい布

- 綿棒

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

エアコン専用ブラシ ファンファン

出典:Amazon

手順

① マスクとゴム手袋を着用する

カビ胞子やホコリを吸い込まないよう、マスクとゴム手袋を着用しましょう。

また、作業中は窓を開け、しっかりと換気を行いましょう。

② エアコンの電源を切り、コンセントを抜く

感電を防ぐために、必ずエアコンの電源を切り、可能であればコンセントも抜いてください。

③ ブラシを使って吹き出し口の汚れをこすり取る

エアコン用のブラシを水で濡らし、しっかり絞ってから使用します。水滴が垂れないように注意してください。

④ こびりついた汚れはエタノールで拭き取る

落ちにくい汚れや黒ずみには、消毒用エタノールを含ませた綿棒や柔らかい布を使って拭き取りましょう。

細かい部分は綿棒を活用すると効果的です。

⑤ 使用したブラシは水洗いして清潔に保管する

掃除が終わったら、使用したブラシは水でよく洗い、乾燥させてから保管してください。

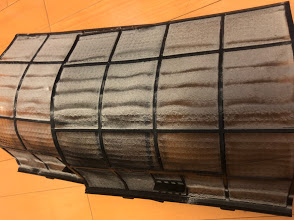

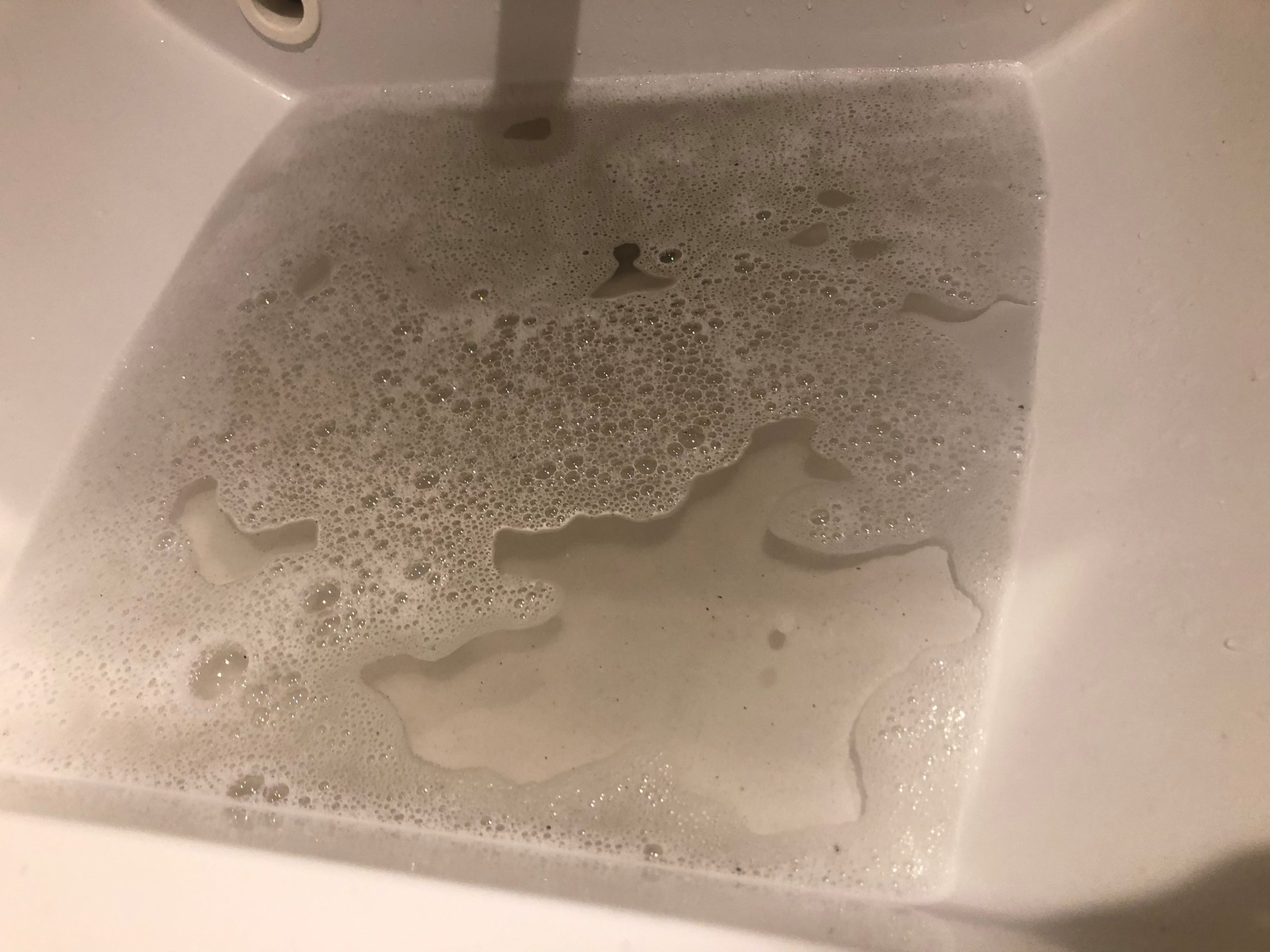

↑エアコンファンファンで取り除いた汚れを水洗いした後です。

これだけ吹き出し口のまわりは汚れていたということです。

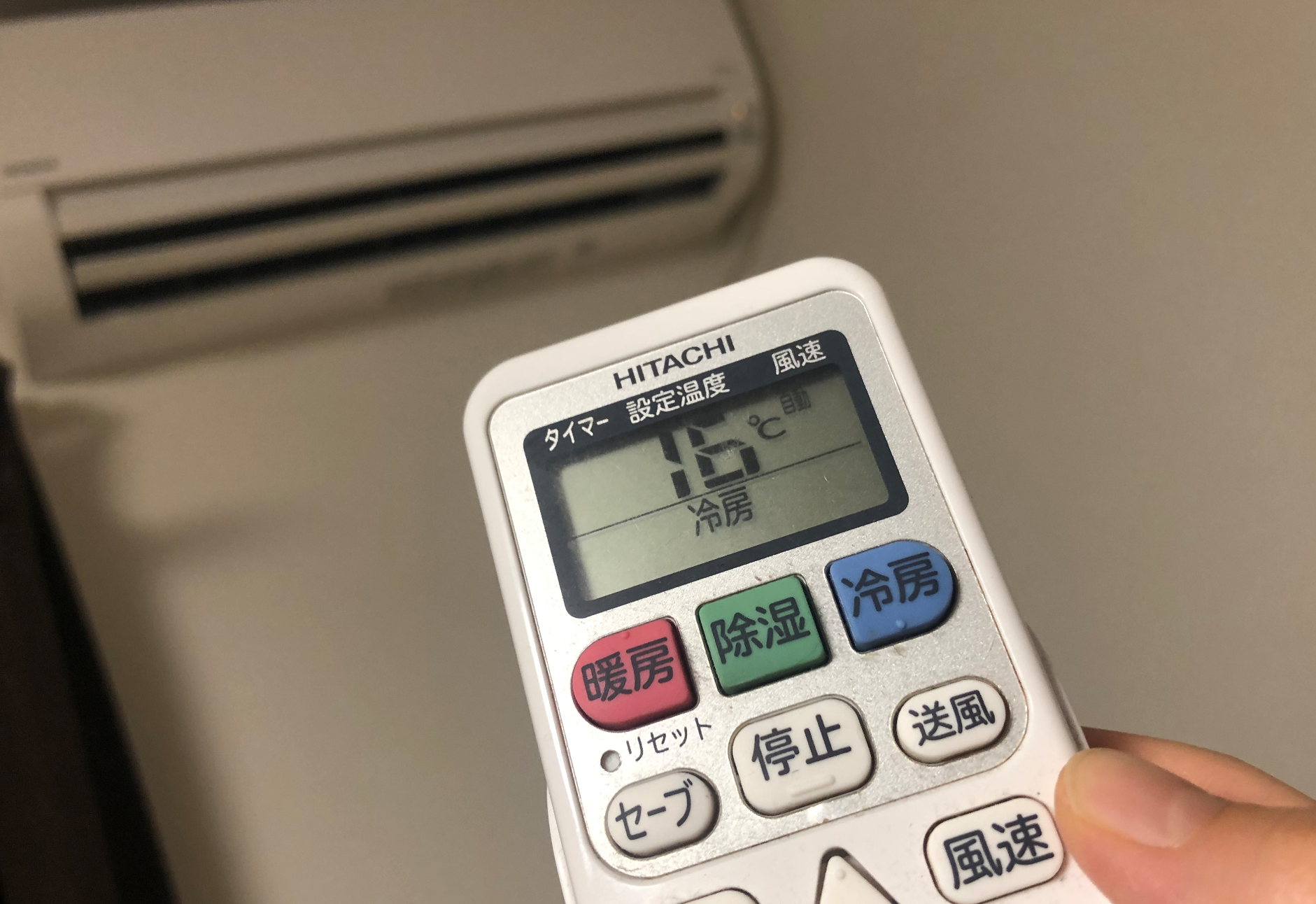

2-3. 嫌なカビ臭は16℃冷房で一気に排出

エアコンから強いカビ臭やこもったニオイがするときは、内部にたまった湿気やカビの胞子が原因であることが多くあります。

そんなときは、冷房を16℃に設定して運転することでニオイを一気に外へ排出することができます。

ただしこの方法は、あくまで一時的に臭いを軽減する応急的な対策です。

カビそのものを取り除くには、先ほど紹介したフィルターや吹き出し口の掃除、または業者による洗浄が必要です。

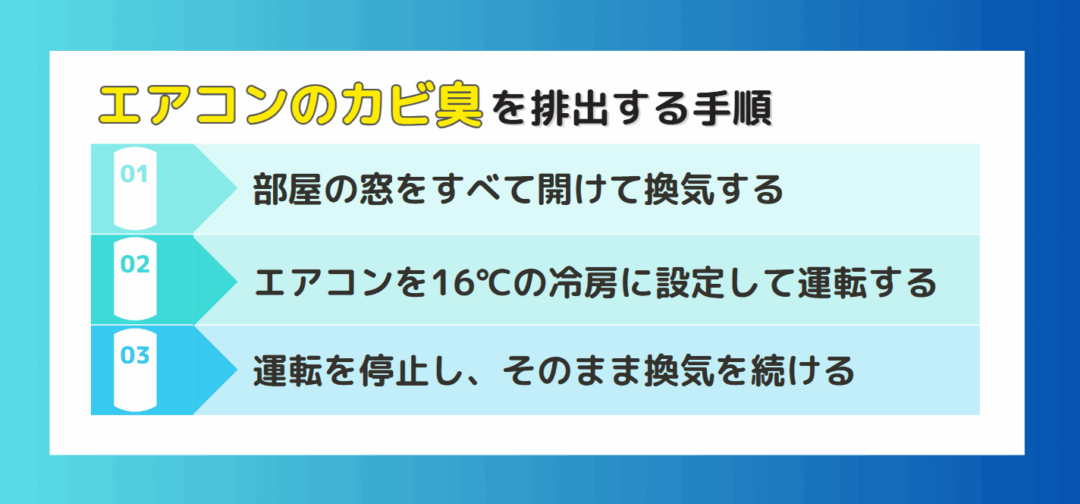

手順

① 部屋の窓をすべて開けて換気する

ニオイやカビ胞子を室外に逃がすため、作業前に部屋の窓を大きく開けて、しっかり換気を行いましょう。

② エアコンを16℃の冷房に設定して運転する

エアコンを起動し、設定温度を16℃の冷房にして、10〜15分ほど運転します。

この運転によって、エアコン内部にこもった湿気やニオイを含んだ空気が外へ排出されやすくなります。

③ 運転を停止し、そのまま換気を続ける

エアコンを停止したあとも、5〜10分程度は窓を開けたままにして、室内の空気をしっかり入れ替えましょう。

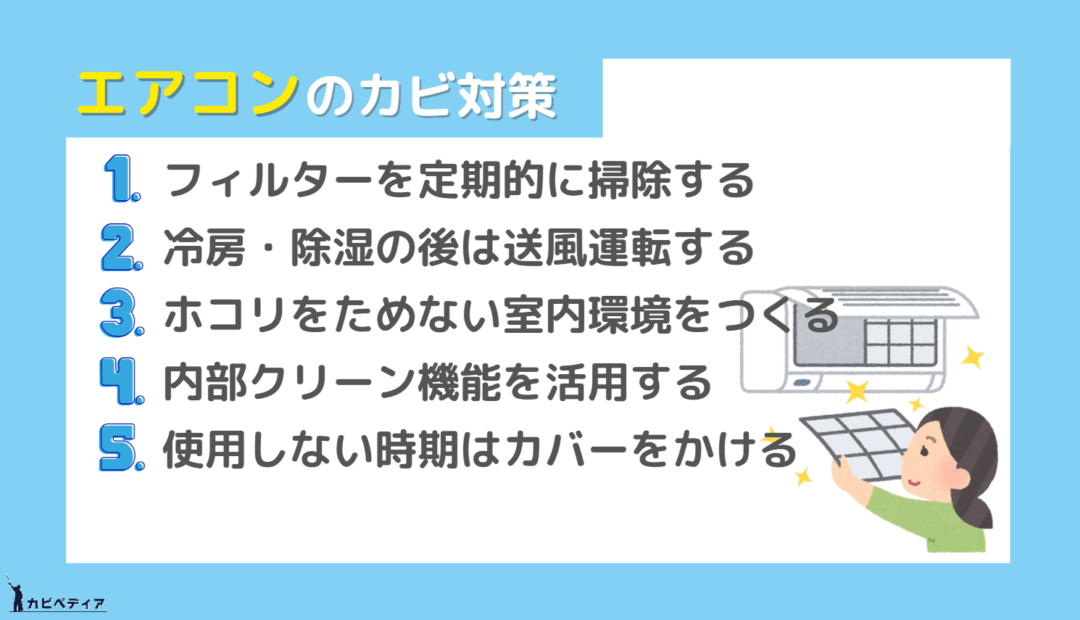

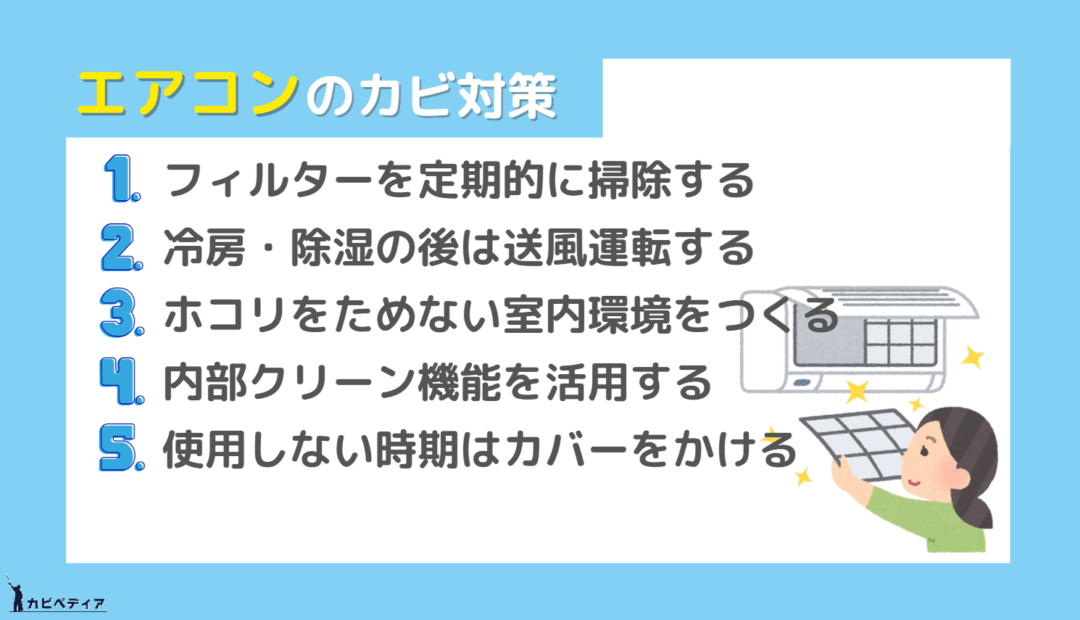

3. 家庭でできるエアコンのカビ予防策

エアコン内部にカビが発生すると、嫌なニオイが部屋中に広がるだけでなく、アレルギーや喘息などの健康被害の原因になることもあります。

こうした被害を未然に防ぐためには、カビが生えにくい環境をつくることが非常に重要です。

ここでは、自宅で簡単にできる5つのカビ予防策をご紹介します。

日々のちょっとした習慣が、清潔で安心な室内環境を守ることにつながります。

3-1. フィルターを定期的に掃除する

フィルターはエアコンの中でも最もホコリがたまりやすい部分であり、そのホコリはカビの栄養源になります。

フィルターが目詰まりすると空気の循環が悪くなり、内部に湿気や汚れがたまりやすくなるため、カビの温床になってしまいます。

そのため、2週間に1回程度を目安にフィルター掃除を行いましょう。

あまり使わない時期でも月に1回は行ってください。

暖房しか使わない冬場でも、エアコン内部は意外と湿気を帯びているため、季節を問わずお手入れを習慣化することが大切です。

具体的な掃除方法は、2-1. まずはここから!フィルター掃除でカビを撃退で解説しています。

3-2. 冷房・除湿の後は送風運転する

冷房や除湿の使用後、エアコン内部には大量の結露や湿気が残ったままになっています。

この湿気を放置すると、カビが繁殖しやすい環境になってしまいます。

そのため、冷房や除湿を停止する際は、約5〜10分間「送風運転」を行い、内部を乾燥させる習慣をつけましょう。

送風機能はボタン一つで切り替えられることが多く、非常に手軽なカビ予防策として効果的です。

3-3. ホコリをためない室内環境をつくる

カビは湿気と同時にホコリや汚れを栄養源として繁殖します。

そのため、エアコンのカビ対策には、室内環境を整えることも重要です。

以下のような工夫で、ホコリの発生・滞留を防ぎましょう。

- 定期的に窓を開けて換気を行う(湿気やホコリの排出に有効)

- 床や家具の上、エアコン周辺をこまめに掃除する(静電気でホコリが集まりやすい)

- カーペットや布製ソファ、クッションなどもこまめに清掃(繊維にホコリや皮脂汚れが付着しやすい)

こうした清潔な環境づくりが、エアコン内部にホコリが吸い込まれるのを防ぎ、カビが繁殖しにくい空気環境を維持します。

3-4. 内部クリーン機能を活用する

最近のエアコンには、使用後に内部を乾燥させる「内部クリーン機能」が搭載されている機種が増えています。

この機能は、運転終了後に自動で送風や弱加熱を行い、エアコン内部の湿気を飛ばしてカビの発生を防ぐ効果があります。

送風モードよりもより確実に内部の湿気を取り除けるため、手軽で効果的なカビ予防策として非常におすすめです。

3-5. 使用しない時期はカバーをかける

エアコンを使わない期間も、内部にはホコリや湿気が入り込みやすく、カビの温床となることがあります。

そのため、オフシーズンには専用カバーをかけておくことも、立派なカビ予防になります。

- 市販されているエアコンカバー(不織布・防カビ素材など)を使用

- 使用前にはカバーを外し、内部を軽く点検してから運転開始

これだけでフィルターや吹き出し口へのホコリの付着を減らし、掃除の手間も軽減されます。

4. 【カビ予防策番外編】精油を使った自然なカビ予防もおすすめ

エアコンのカビ対策には、天然由来の精油(エッセンシャルオイル)を活用した方法も効果的です。

精油には抗菌・抗真菌作用があり、カビの繁殖を抑える成分を含んだものもあります。

香りも楽しめるため、室内の空気を心地よく保ちつつ、ナチュラルなカビ対策ができるのが魅力です。

特にカビ予防におすすめの精油は、以下のとおりです。

- ティートゥリー

- ユーカリ

- ラベンダー

- シナモン

- タイム

これらの精油を使って、次のような方法で簡単にカビ予防が実践できます。

4-1. 使用する際の注意点

精油は自然由来の成分ですが、使い方を誤ると体調への悪影響や思わぬ事故につながることがあります。

安全に使うために、以下の点に注意しましょう。

- ペット(特に猫)や小さな子供がいる家庭では使用を避ける、または十分な換気と距離を確保する

- 火気の近くでは使用しない(調理中、喫煙中、暖房器具のそばなど)

- 精油は開封後1年以内を目安に使い切る

- 精油スプレーは長期保存せず、その都度使い切れる分だけ作る

特に猫にとっては、ティートゥリーやユーカリなど一部の精油成分が有害とされており、吸引や皮膚への接触で健康被害を引き起こす恐れがあります。

また、精油は揮発性・引火性が高いため、火気のある場所での使用は非常に危険です。

使用前には成分や周囲の環境をよく確認し、安全に活用するようにしましょう。

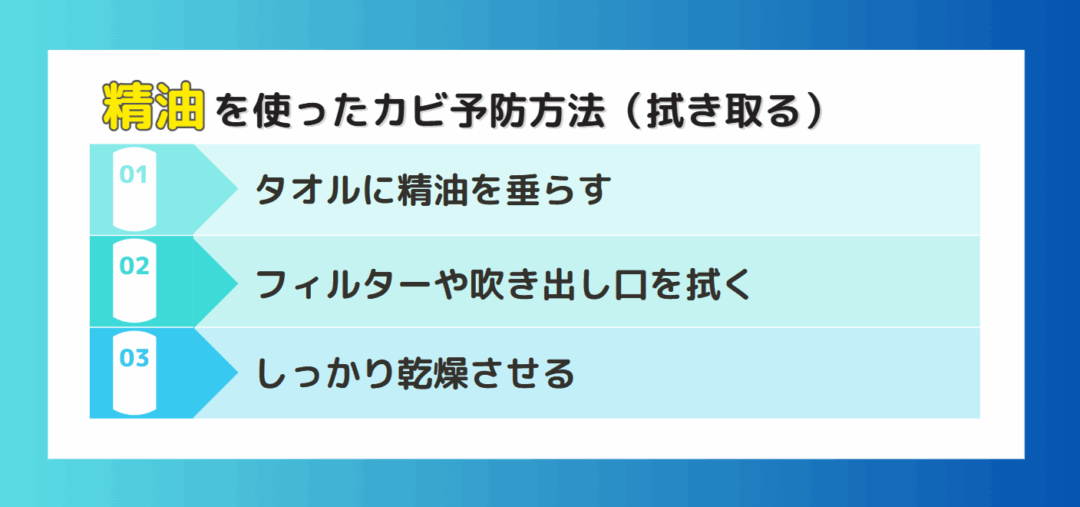

4-2. 精油を含んだタオルで拭き取る

精油を使って拭き取りを行うことで、カビの再発予防と心地よい香りによるリフレッシュ効果が期待できます。

エアコン掃除の仕上げとして取り入れるのがおすすめです。

用意するもの

- タオル

- 精油

手順

① タオルに精油を垂らす

タオルを水で濡らしてしっかり絞り、精油を2〜3滴たらします。

② フィルターや吹き出し口を拭く

掃除済みのフィルターや吹き出し口をやさしく表面をなでるように拭き取りましょう。

③ しっかり乾燥させる

拭き取り後は、風通しのよい場所で自然乾燥させましょう。

湿気が残ると逆効果になるため、完全に乾いてから使用を再開してください。

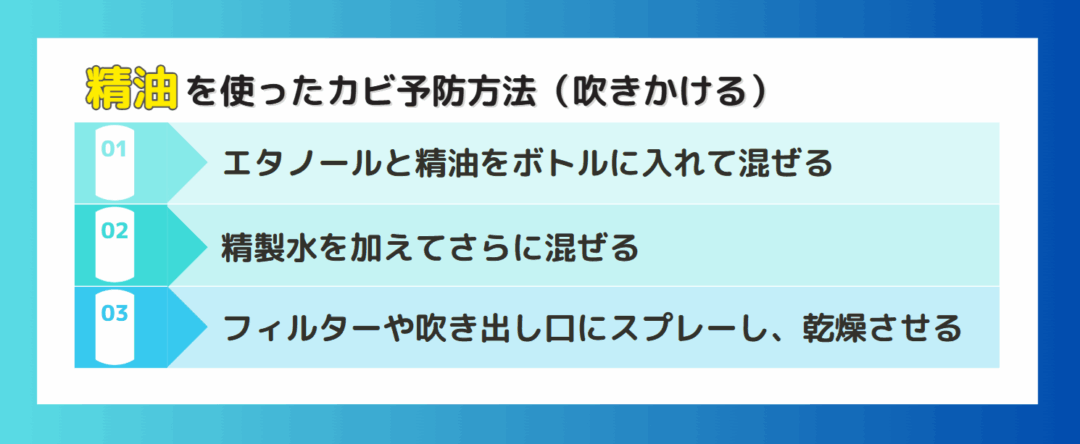

4-3. 精油スプレーの作成と使用する方法

精油スプレーを作ってフィルターに噴霧すれば、抗菌・防カビ効果とともに香りのケアもできる対策になります。

用意するもの

- 精油

- 無水エタノール

- 精製水

- スプレーボトル(遮光タイプ推奨)

健栄製薬 無水エタノール

出典:Amazon

手順

① エタノールと精油をボトルに入れて混ぜる

スプレーボトルに無水エタノールを5ml入れ、精油を10滴ほど加えてよく振り混ぜます。

② 精製水を加えてさらに混ぜる

さらに精製水を45ml加え、もう一度よく振ってスプレー液を完成させます。

③ フィルターや吹き出し口にスプレーし、乾燥させる

掃除後のフィルターや吹き出し口に軽く噴霧し、風通しの良い場所でしっかり乾燥させてからエアコンを再使用してください。

5. プロのエアコンクリーニングで根本から解決!

日常的な掃除や予防策だけでは、エアコン内部の奥深くに潜む頑固なカビや汚れを完全に取り除くことはできません。

そうした「自分では手が届かない部分」こそ、専門業者によるプロのクリーニングを活用することで、根本から清潔な状態に戻すことができます。

5-1. 業者にエアコンクリーニングを依頼するメリット

エアコンクリーニングの専門業者は、エアコンを分解し、一般家庭では掃除できない内部の隅々まで洗浄してくれます。

ドレンパンや熱交換器の裏、送風ファンなどは、湿気やホコリが溜まりやすく、カビの温床になりがちな場所です。

これらの箇所を専用の高圧洗浄機や薬剤で徹底的に洗浄することで、目に見えないカビや菌も根本から除去できます。

市販スプレーでは落としきれないニオイや黒カビ、アレルゲンの除去も期待でき、清潔な空気環境を取り戻せる点がプロならではのメリットです。

5-2. クリーニングの頻度は1〜2年に1回が目安

一般家庭の場合、2年に1回を目安にプロのクリーニングを検討すると安心です。

ただし、以下のような条件に当てはまる場合は、1年に1回程度のクリーニングがおすすめです。

- ペットを飼っている(毛や皮脂、ホコリが多くなる)

- 小さな子供やアレルギー体質の家族がいる

- 冷暖房の使用頻度が高い(夏も冬もフル稼働している)

- ニオイが気になる、効きが悪くなってきたと感じる

定期的なプロのメンテナンスを取り入れることで、エアコンの寿命を延ばし、快適で健康的な室内環境を長く保つことができます。

5-3. エアコンクリーニングは冬の終わり〜春の閑散期がおすすめ

エアコンクリーニングを業者に依頼するなら、冬の終わりから春頃までの閑散期が狙い目です。

夏や冬の本格的なシーズン中は予約が集中し、希望日が埋まりやすく、料金も高くなる傾向があります。

一方で、稼働が少ない時期には割引キャンペーンを実施している業者も多く、料金が1,000〜2,000円ほど安くなる場合もあります。

特に夏に向けてニオイや効きの悪さが気になっているなら、春先にクリーニングしておくと冷房シーズンも快適に迎えられます。

5-4. 業者依頼時の費用相場とサービス内容

エアコンクリーニングの相場は、壁掛けタイプで1台あたり7,000〜12,000円程度が一般的です。

お掃除機能付きモデルの場合は、13,000〜25,000円程度になることが多く、エアコンのタイプや設置状況によって価格が変動します。

また、次のようなオプションサービスも選べます:

- 抗菌・防カビコーティング(+1,000~5,000円)

- 室外機の洗浄(+2,500~6,000円)

家庭の状況やエアコンの使用頻度に応じて、必要なサービスだけを組み合わせるのがポイントです。

料金だけでなく、作業実績・サービス内容・損害補償の有無などを比較して、信頼できる業者を選びましょう。

6. エアコンのカビに関するよくある質問

ここでは、エアコンのカビやニオイに関するよくある疑問にお答えします。

どこまで自分でできるか迷ったときの判断材料としても活用してください。

6-1. 市販のエアコン洗浄スプレーだけでカビを除去できる?

市販のエアコン洗浄スプレーは、フィルターや吹き出し口まわりの軽度な汚れやカビ臭対策には一定の効果があります。

ただし、熱交換器やドレンパンの奥までスプレーが届かないため、内部にこびりついたカビを完全に除去するのは難しいのが現実です。

ニオイが強い場合や目に見えるカビがある場合は、プロによる分解洗浄を検討するのが確実です。

6-2. 冷房と暖房、どちらの方がカビが発生しやすい?

カビが発生しやすいのは、冷房時です。

冷房運転中は、エアコン内部の熱交換器が冷やされ、空気中の水分が結露として溜まりやすくなります。

この湿気と内部のホコリがカビの温床となり、繁殖のリスクが高まります。

一方、暖房運転時は内部が乾燥しやすいため、冷房よりはカビが発生しにくいですが、ホコリが蓄積したままだと送風口などにカビが付着する可能性もあります。

いずれにしても、冷暖房に関わらず定期的な掃除と湿度管理はカビ予防において重要です。

6-3. エアコンを久しぶりに使うときのチェックポイントは?

久しぶりにエアコンを使う際は、カビやホコリを室内に拡散させないための事前チェックが大切です。

まず、フィルターにホコリやカビが付着していないかを確認し、必要に応じて掃除を行いましょう。

カビが付いたまま運転すると、胞子が部屋中に広がり、健康被害のリスクがあります。

また、いきなり冷暖房を使わず、最初に送風運転を数分間行うことで、内部のホコリやニオイを外に排出できます。

こうしたひと手間を加えるだけで、ニオイやトラブルの予防につながります。

6-4. エアコンクリーニング業者を選ぶ際のポイントは?

業者を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。

- 口コミや実績が豊富で信頼できるか

- 料金体系が明確で、追加料金が発生しにくいか

- 万が一のトラブルに備えた損害賠償保険に加入しているか

- 分解洗浄に対応しているか(簡易清掃のみの業者もあるため注意)

費用の安さだけでなく、安全性・対応力・保証内容まで含めて比較することが、満足のいく依頼につながります。

7. まとめ

今回は、エアコンからカビ臭がする原因と、自分でできる掃除・予防法、さらにプロによる本格的なクリーニングの活用法まで、エアコンのカビ対策を幅広くご紹介しました。

エアコン内部は、ホコリ・湿気・結露といったカビの好条件が揃いやすい場所です。

放置すると、部屋中にカビ臭が広がるだけでなく、アレルギーや体調不良の原因になることもあります。

しかし、原因を正しく理解し、適切に対処すれば、カビの発生は予防できますし、すでにニオイがある場合でも改善は可能です。

カビ臭が強い場合には、冷房を16℃に設定して換気しながら短時間運転することで、ニオイを外に逃がす応急処置が可能です。

ただしこれはあくまで一時的な対策なので、根本的な解決には掃除が欠かせません。

まずは、フィルターの掃除を以下の手順で行いましょう。

また、吹き出し口にもホコリや汚れが溜まりやすく、カビ臭の原因となります。

手が届く範囲で以下の手順で行ってみましょう。

それでもニオイが改善しない場合や、自分では届かない奥の汚れが気になる場合は、プロによるエアコンクリーニングの利用を検討しましょう。

分解洗浄によって、目に見えない内部のカビやホコリまでしっかりと除去してくれます。

クリーニングの目安は2年に1回が基本ですが、ペットを飼っている、使用頻度が高い、アレルギーのある家族がいるといった場合は、1年に1回のメンテナンスがおすすめです。

さらに、日常生活の中で次のような予防策を習慣化することで、カビの発生を未然に防ぐことができます。

エアコンは家族の健康と快適さを支える大切な存在です。

日々のこまめなケアと必要に応じたプロの力で、清潔な環境を維持しましょう。

■関連記事■Q&A「会社のエアコンがカビ臭い場合の対処法は?」

■関連記事■エアコンのカビはペットの健康にも影響があるの?

■関連記事■カビを防ぐ冷暖房器具の活用方法

コメント