洗濯機のカビ対策は「洗濯後にフタを開けて通気させる」「月1回の槽洗浄を行う」の2つを習慣にすることが大切です。

そこに送風乾燥や防カビグッズを組み合わせれば、黒カビや嫌なニオイをより確実に防ぐことができます。

毎日使う洗濯機は一見きれいでも、洗濯槽の裏側やフタまわりには黒カビが潜んでいることがあります。

「洗濯物からカビ臭がする」「茶色いカスが衣類につく」といった症状はそのサインです。

内部は湿気や洗剤カス、ホコリが残りやすく、カビにとって繁殖しやすい環境のため、放置すれば衣類の汚れだけでなく健康被害にもつながります。

本記事では、フタを閉めっぱなしにするリスクや、槽乾燥・槽洗浄の正しい方法、防カビグッズの活用法まで詳しく解説します。

洗濯機を正しくケアして、ご家族の健康と快適な暮らしを守りましょう。

| この記事でわかること |

| ・洗濯機にカビが生える原因と黒カビの特徴 ・洗濯槽の裏側に潜むカビのリスク ・フタの閉めっぱなしのリスク ・槽乾燥や槽洗浄などのメンテナンス方法 ・防カビグッズや日常の予防習慣 |

目次

1. 洗濯機にカビが発生しやすい理由とリスク

洗濯機は毎日のように使う家電ですが、その構造上どうしてもカビが発生しやすい性質があります。

湿度や洗剤カス、ホコリが重なると黒カビが繁殖し、衣類を汚すだけでなく健康被害につながることもあります。

正しい対策をとるために、まずはカビが発生する原因や特徴、放置した場合のリスクを押さえておきましょう。

1-1. 湿度・洗剤カス・ホコリが招くカビの発生条件

カビは「湿度」「温度」「栄養源」「酸素」という4つの条件がそろったときに繁殖します。

洗濯機の内部はまさにその条件を満たしやすい環境です。

- 湿度:槽の内側には水分が残りやすく、乾燥する時間が少ない

- 温度:カビが最も繁殖しやすい20〜35℃に保たれやすい

- 栄養源:洗剤や柔軟剤の残りかす、衣類から出る皮脂・汗・ホコリ・繊維くず

- 酸素:密閉されているように見えても、槽内には空気がありカビが呼吸できる

特に家族が多く毎日洗濯を行う家庭では、槽が乾く前に次の洗濯が始まりやすく、常に湿った状態が続きます。

これが洗濯機がカビの温床になりやすい大きな理由です。

1-2. 洗濯槽に潜む黒カビの特徴と繁殖

洗濯槽に発生しやすい黒カビは粘着性が強く、素材に色素を沈着させるため、一度繁殖すると跡が残りやすく除去も困難です。

さらに洗剤や柔軟剤の残りカスを栄養に増殖するため、洗剤を入れすぎると汚れが落ちるどころかカビを助長します。

黒カビは槽の裏側など目に見えない部分で広がり、剥がれ落ちたカスが水に混じって衣類に付着することもあります。

表面がきれいに見えても、裏側では黒カビが繁殖している場合があるため、注意が必要です。

1-3. 黒カビがもたらす生活への影響

黒カビを放置すると、少しずつ剥がれ落ちて水や空気中に広がり、衣類だけでなく健康にも悪影響を及ぼします。

- ニオイ:ツンとしたカビ臭が洗濯物に残る

- 見た目:黒い点や茶色いカスが衣類に付着する

- 健康被害:胞子を含んだ衣類や空気を介して、アレルギー・喘息・肌荒れを悪化させる恐れがある

つまり、洗濯槽の黒カビは「衣類が清潔に洗えない」「不快な臭いが取れない」「健康に悪影響を及ぼす」といった複合的なリスクを招きます。

目に見えにくい場所で広がるからこそ、定期的な対策が重要です。

「住まい全体のカビリスク」も確認しておこう

衣類のカビを防ぐためには洗濯機のケアが大事ですが、住まい全体の湿度や換気の状態によってもカビの発生しやすさは変わります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと安心です。

2. 洗濯機のフタ閉めたままはNG?正しい扱い方とカビ予防

カビが発生しやすい環境を防ぐには、日常のちょっとした扱い方が大きなポイントになります。

とくに洗濯後のフタの開け閉めや乾燥の有無で、槽内の状態は大きく変わります。

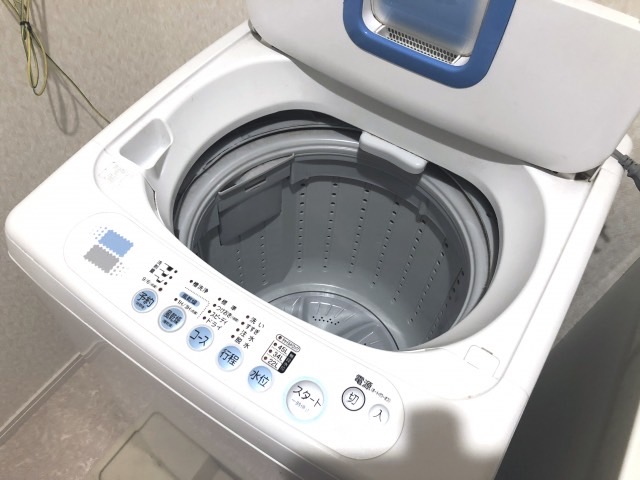

2-1. 洗濯後はフタを開けて槽内を乾燥させる

洗濯後にフタを閉めたままにすると湿気がこもり、一晩でカビ臭が出ることもあります。

縦型洗濯機では、運転後にフタを開けて通気・自然乾燥させるのが効果的です。

小さな子どもやペットがいる家庭では「半開き」にして風を通すだけでも十分です。

また、ドラム式の場合はフタを開けっぱなしにすることが推奨されていない機種もあるため、その場合は次に紹介する送風乾燥を活用すると安心です。

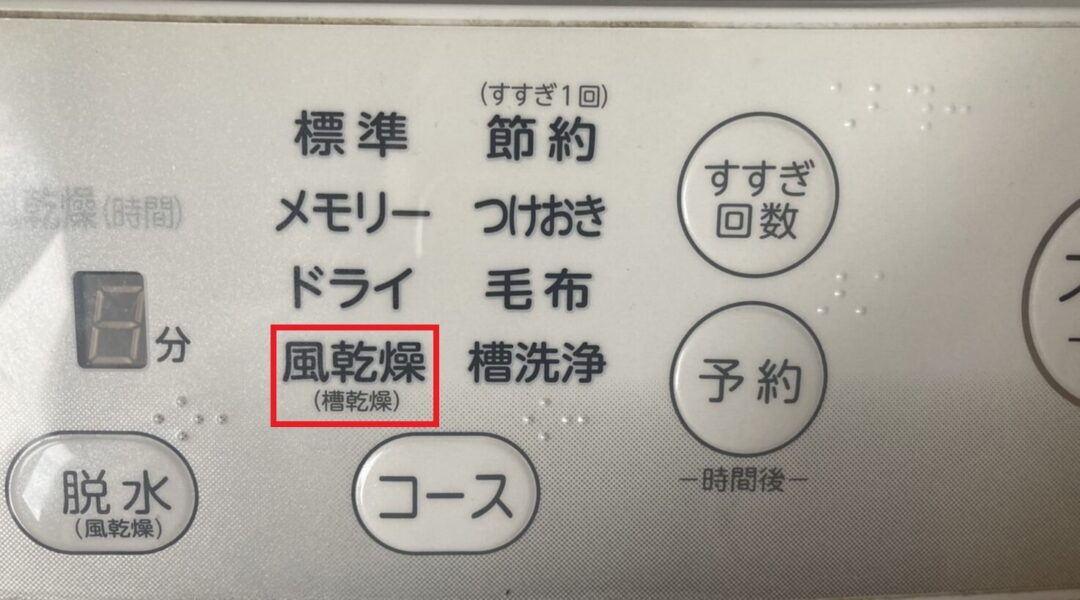

2-2. 送風乾燥(槽乾燥)を活用してカビを防ぐ

フタを開けて通気させるだけでも効果はありますが、それだけでは洗濯槽の奥や裏側までしっかり乾燥させることはできません。

残った湿気を放置すると、見えない部分でカビが繁殖する原因になります。

そこで便利なのが送風乾燥(槽乾燥)モードです。

送風や加熱によって槽内部を奥まで乾かし、カビや雑菌の発生を防ぐことができます。

- 毎回、または少なくとも週1回以上を目安に行う(※メーカーによって推奨頻度は異なるため、取扱説明書を確認してください)

- 洗濯終了後すぐに実施すると効果的

- 音が大きい場合は昼間の使用がおすすめ

フタの開放による自然乾燥と、送風乾燥を組み合わせることで、より確実に洗濯機を清潔に保つことができます。

参考:Panasonic「よくある質問」

参考:日立「お客様サポート」

2-3. フタの汚れや縁・角は定期的に拭き掃除を

フタは手垢やホコリが付きやすく、放置すると雑菌やカビの温床になります。

掃除は簡単で、重曹水や酸素系漂白剤を薄めた溶液を布巾に含ませて拭き取り、その後に水拭きと乾拭きで仕上げればOKです。

特に縁や角はホコリがたまりやすく、湿気と合わさると黒ずみやカビが発生しやすいため注意しましょう。

週1回を目安にクロスや綿棒でサッと掃除して、清潔な状態を保ちましょう。

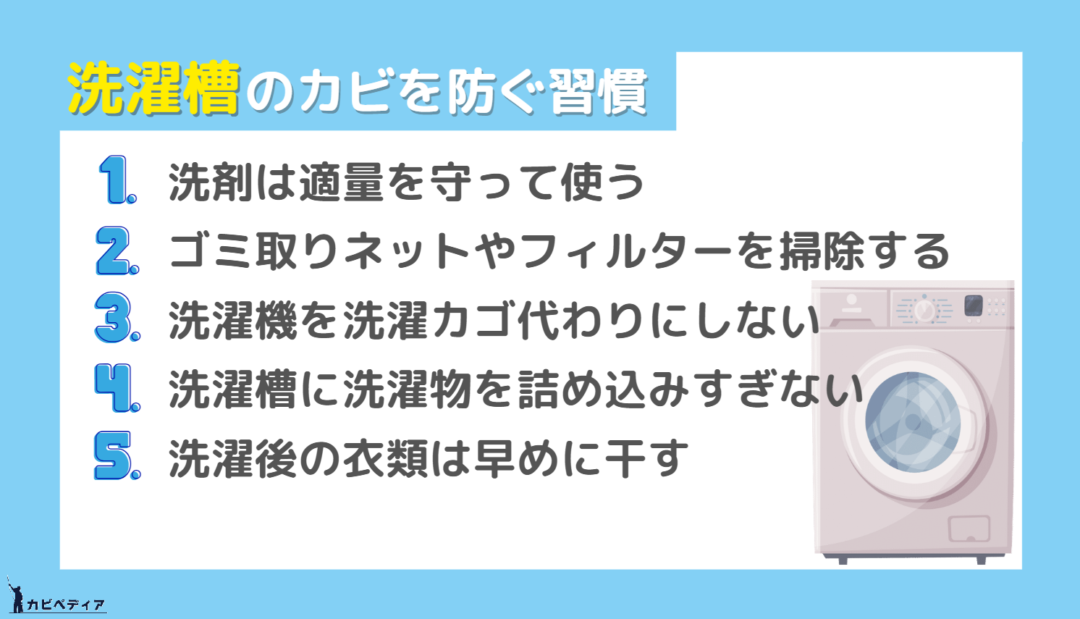

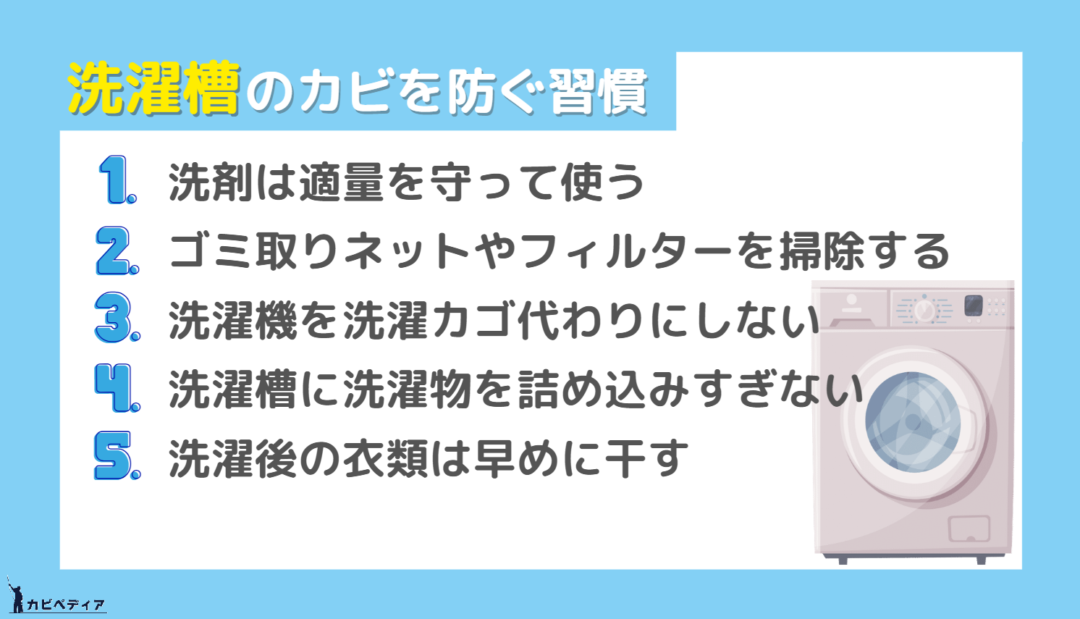

3. 洗濯槽のカビを防ぐための日常習慣

フタの管理に加え、毎日のちょっとした習慣を意識するだけでもカビのリスクはぐっと減らせます。

ここでは、誰でも簡単に取り入れられる基本的な習慣を紹介します。

3-1. 洗剤は適量を守って使う

「たくさん入れたほうが汚れが落ちる」と思われがちですが、実は逆効果です。

洗剤や柔軟剤を入れすぎると溶け残りが発生し、カビのエサとなる“洗剤カス”が槽の裏や排水経路に蓄積してしまいます。

- キャップの目盛りを守る

- 洗濯物の量に合わせて調整する

- ドラム式には適した洗剤を選ぶ

こうした基本を守るだけで、洗濯機内部のカビ繁殖を大幅に防ぐことができます。

3-2. ゴミ取りネットやフィルターを掃除する

ホコリや繊維くずは湿気と合わさると、雑菌やカビの温床になります。

洗濯のたびにゴミ取りネットや糸くずフィルターを確認し、溜まったゴミは必ず取り除きましょう。

週に1回程度、中性洗剤で軽く洗い流すと清潔を保てます。

放置すると悪臭や排水不良の原因になるため、こまめな手入れが欠かせません。

■関連記事■洗濯機のゴミ取りネットはこまめに掃除しないとカビの原因に!?掃除方法や頻度は?

3-3. 洗濯機を洗濯カゴ代わりにしない

脱いだ衣類をそのまま洗濯機に入れっぱなしにするのはNGです。

汗や皮脂がついた衣類を湿気の多い槽内に置くと、雑菌やカビが繁殖しやすくなります。

洗濯前の衣類はランドリーバスケットに入れ、槽内は空にして風通しを確保しましょう。

3-4. 洗濯槽に洗濯物を詰め込みすぎない

洗濯物を詰め込みすぎると水流が弱まり、すすぎが不十分になります。

その結果、洗剤残りや湿気がたまり、カビのリスクが高まります。

容量の7~8割を目安に抑えることで、水流が改善し、カビや雑菌の繁殖を防ぎやすくなります。

3-5. 洗濯後の衣類は早めに干す

洗濯が終わった後も濡れたまま放置すると、カビや雑菌が一気に増えてしまいます。

特に梅雨時や夏場は数時間でニオイが出ることもあります。

洗濯が終了したらなるべく早く取り出し、風通しの良い場所に干すようにしましょう。

これも欠かせないカビ予防習慣です。

4. 洗濯槽の黒カビ除去と洗浄方法

毎日の習慣でカビの発生を抑えることはできますが、それだけでは槽の裏側にこびりついた黒カビや汚れを完全に防ぐことはできません。

洗剤カスや皮脂汚れは少しずつ蓄積し、やがて黒いカスやカビ臭の原因になります。

清潔な状態を保つためには、定期的に槽洗浄を行い、見えない部分までリセットすることが大切です。

4-1. 槽洗浄は月1回が目安

メーカーでは、多くの場合「槽洗浄は月1回」を推奨しています。

洗濯槽の裏側には、洗剤カスや皮脂汚れが1か月でカビの栄養源として十分に蓄積してしまうからです。

特に梅雨や夏場など湿度の高い時期や、家族が多く洗濯回数が多い家庭では、内部が乾きにくく繁殖スピードも加速します。

定期的な槽洗浄を習慣化することが、洗濯機を長く清潔に使う秘訣です。

4-2. 漂白剤の種類と特徴

槽洗浄に使える漂白剤は、大きく「酸素系」と「塩素系」の2種類があります。

それぞれ特性が異なるため、目的や洗濯機のタイプに合わせて使い分けましょう。

酸素系漂白剤

発泡作用で汚れを浮かせて落とすタイプで、塩素臭がなく扱いやすいのが特徴です。

効果はマイルドですが、定期的なお手入れに適しています。

特に縦型洗濯機との相性が良く、日常的なメンテナンスにおすすめです。

ドラム式では使えない場合もあるため、取扱説明書を必ず確認してください。

塩素系漂白剤

黒カビや強いニオイを短時間で分解できる即効性が特徴です。

長期間放置した頑固な汚れを一気にリセットしたいときに効果的です。

ただし強い刺激臭があるため、使用時は必ず換気を行い、他の洗剤と混ぜないように注意しましょう。

4-3. 縦型とドラム式での違い

縦型とドラム式では構造が異なるため、適した洗浄方法も違います。

誤った方法を選ぶと効果が出にくいだけでなく、故障の原因にもなりかねません。

洗濯機のタイプに合わせた適切な槽洗浄を行うことが大切です。

縦型洗濯機

酸素系・塩素系のどちらも使用可能で、槽にお湯をためて長時間つけ置きすることができます。

汚れをしっかり落としたい場合に効果的です。

ドラム式洗濯機

構造上、お湯をためてのつけ置きができないことが多いです。

そのため専用の塩素系クリーナーを使用する必要があります。

対応していない薬剤を使うと故障の原因になるため注意が必要です。

■関連記事■ドラム式洗濯機にカビが生える6つのNG習慣とは?正しい掃除&予防法を徹底解説

5. 洗濯槽クリーニングの正しいやり方【酸素系・塩素系】

槽洗浄の重要性や漂白剤の種類を理解したら、次は実際の掃除手順です。

酸素系と塩素系の漂白剤は使い方が異なるため、それぞれの特徴に合わせて正しく実施することが大切です。

ここでは、掃除前に確認しておきたい注意点と、酸素系・塩素系を使った具体的な手順を紹介します。

5-1. 槽洗浄を行うときの注意点

槽洗浄は自宅で簡単にできますが、故障やトラブルの原因になることもあります。

実施する際は、以下のポイントを守りましょう。

- 取扱説明書を確認する:機種によって使用できない薬剤があり、誤使用は故障の原因になる

- 換気を徹底する:特に塩素系は刺激臭が強いため、必ず風通しを良くして行う

- 他の洗剤と混ぜない:危険な化学反応を起こす恐れがある

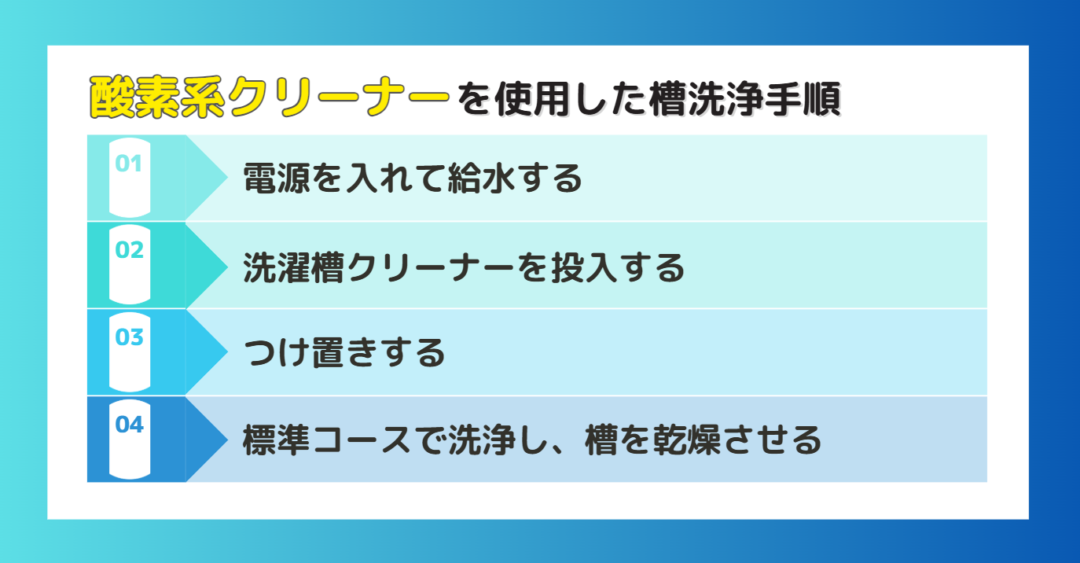

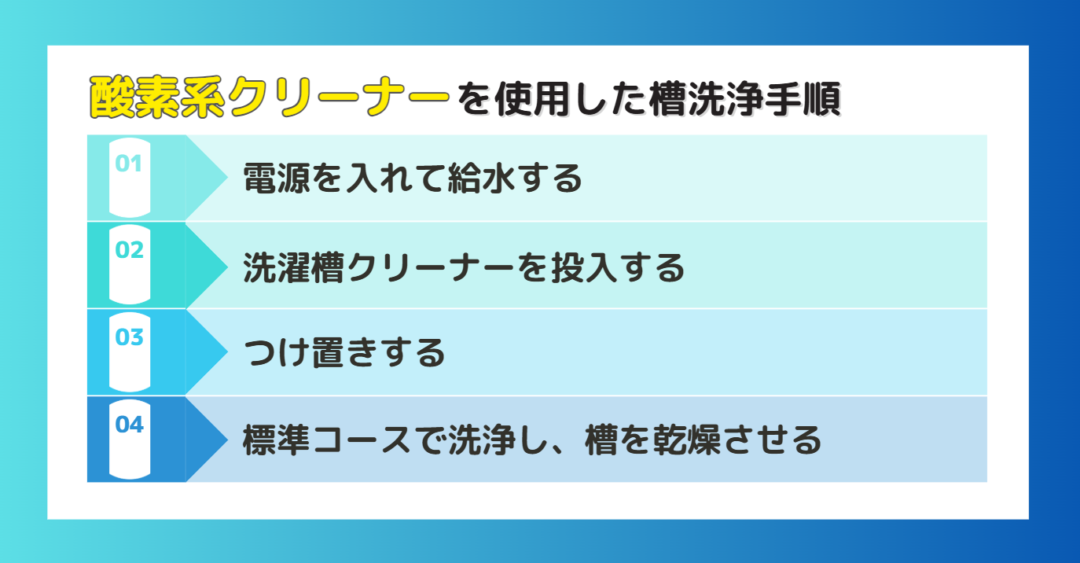

5-2. 酸素系クリーナーで洗濯槽を洗浄する

酸素の発泡作用で汚れを浮かせて落とすタイプです。

塩素臭がなく扱いやすいため、定期的なお手入れに向いています。

ただし、ドラム式洗濯機では使用が推奨されていない場合があるため、縦型洗濯機での利用がおすすめです。

用意するもの

- 酸素系洗濯槽クリーナー(もしくは酸素系漂白剤)

シャボン玉石けん 洗たく槽クリーナー

出典:Amazon

手順

① 電源を入れて給水する

洗濯槽を高水位まで給水します。

温度は30〜40℃が最適です。

② 洗濯槽クリーナーを投入する

酸素系洗濯槽クリーナーを全量入れ、3〜4分間運転してしっかり溶かしたら電源を切ります。

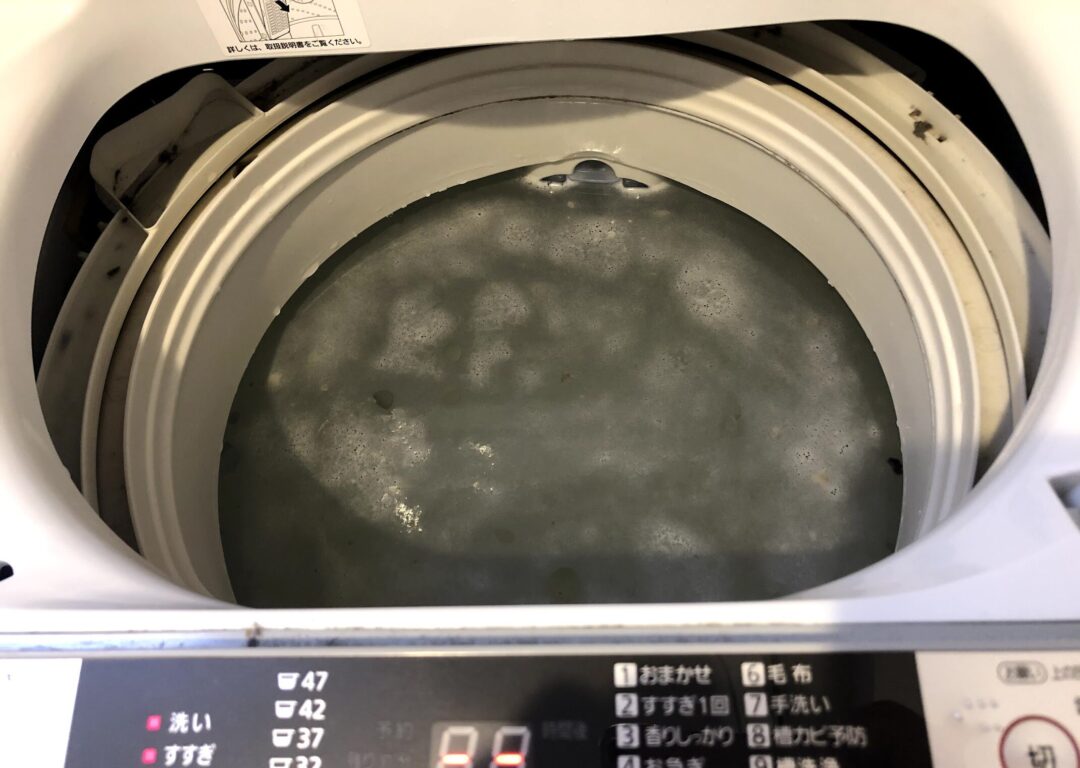

③ つけ置きする

そのまま3〜4時間放置します。

発泡作用で槽の裏側に付着した汚れやカビを浮かせます。

④ 標準コースで洗浄し、槽を乾燥させる

放置後、溶液を残したまま高水位で「標準コース」を1サイクル運転します。

最後にフタを開け、槽内をしっかり乾燥させましょう。

■関連記事■二槽式洗濯機のカビ取りから予防まで|家庭で簡単にできるプロの技を公開

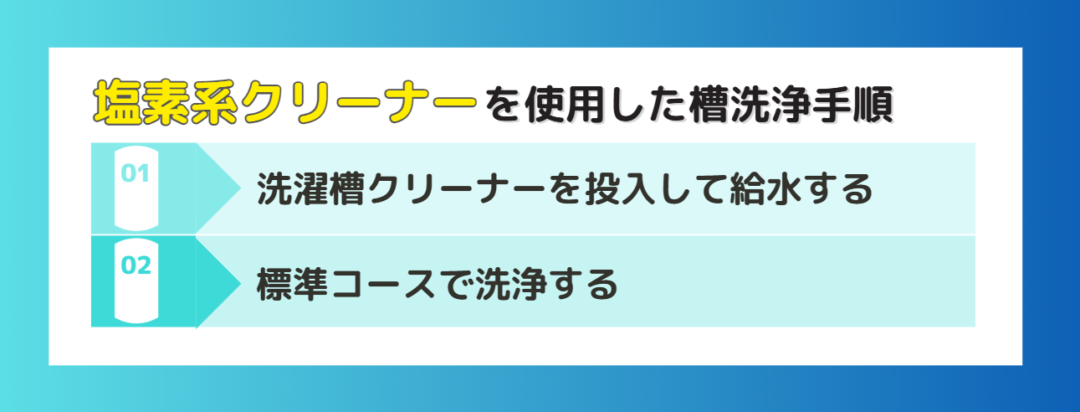

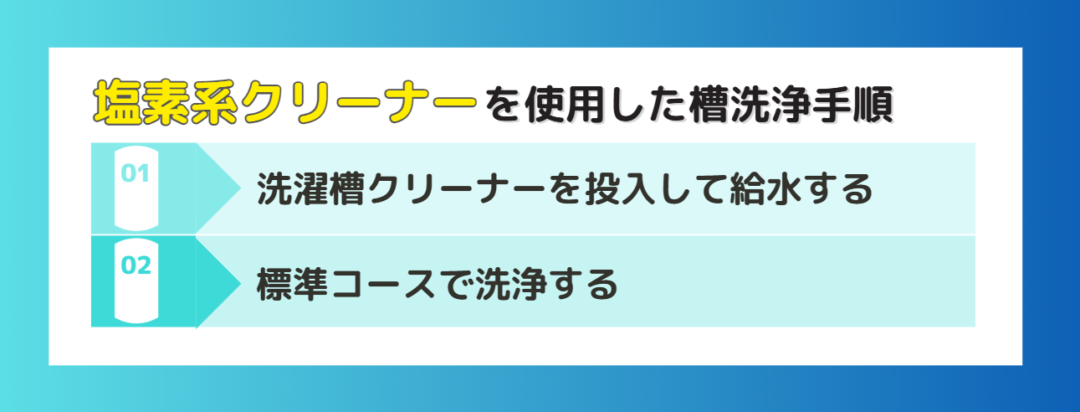

5-3. 塩素系クリーナーで洗濯槽を洗浄する

黒カビや強いニオイを短時間で分解できる即効性タイプです。

頑固なカビ汚れをリセットしたいときにおすすめです。

用意するもの

- 塩素系洗濯槽クリーナー(もしくは衣類用の塩素系漂白剤)

ジョンソン 洗たく槽カビキラー

出典:Amazon

花王 ハイター

出典:Amazon

手順

① 洗濯槽クリーナーを投入して給水する

電源を入れてから、塩素系洗濯槽クリーナーを全量投入し、高水位まで給水します。

② 標準コースで洗浄する

「標準コース」(洗たく→すすぎ→脱水)で1サイクル運転します。

槽洗浄コースがある場合はそちらを使用してください。

終了後、槽内に汚れが残っている場合は、追加ですすぎを行ってください。

参考:洗たく槽カビキラー(塩素系)|カビキラー|ジョンソン株式会社

6. 洗濯槽の外にも潜む!見落としがちなカビの温床

カビは洗濯槽の裏側だけでなく、パッキン・ホース・柔軟剤投入口といった細部にも繁殖します。

これらは普段あまり意識されませんが、放置すると悪臭や黒ずみ、さらには排水トラブルの原因になります。

ここでは代表的なカビ発生ポイントを見ていきましょう。

6-1. パッキンはカビの温床!黒ずみが出やすい理由と対処法

ドラム式洗濯機で特にカビが発生しやすいのが扉のパッキン部分です。

水が残りやすく乾きにくいため、黒カビが繁殖しやすい構造になっています。

軽度であれば市販のカビ取り剤で拭き取れますが、頑固な黒ずみは落としにくいのが実情です。

その場合はジェルタイプのカビ取り剤を塗布し、ラップで覆って浸透させる方法が有効です。

詳しい手順は以下の記事をご覧ください。

■関連記事■ドラム式洗濯機のパッキン部分にカビが!除去方法は?

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

6-2. 洗濯ホース内部に広がるヌメリと悪臭のリスク

排水ホースや給水ホースも見落とされやすいカビの温床です。

水が残りやすく通気性が悪いため、内部でヌメリや黒ずみが発生しやすくなります。

軽度ならホースを外して酸素系漂白剤で洗浄できますが、奥まで広がったカビは除去が困難です。

その場合はホース自体の交換を検討しましょう。

自力での掃除方法は以下の記事で詳しく解説しています。

■関連記事■洗濯機のホースになぜカビが生えるの?対処方法は?

6-3. 柔軟剤投入口は要注意!残りカスから広がる黒カビ

柔軟剤投入口は液が残ったまま固まりやすく、そこから黒カビやヌメリが繁殖します。

軽度であれば取り外して水洗いするだけで改善しますが、こびりついた黒カビには酸素系漂白剤での浸け置きが効果的です。

それでも落とせない場合は、専用の洗浄剤や部品交換を検討しましょう。

具体的な対処法は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■洗濯機の柔軟剤投入口にカビ発生!効果的なカビ取り方法を解説!

7. 洗濯機の黒カビ対策!おすすめのカビ予防グッズ3選

フタを開けて通気を確保したり、定期的に掃除を行うことでカビの発生は抑えられます。

ただ、それだけでは不安な場合や、もっと手間を減らしたいときもあるでしょう。

そんなときに役立つのが市販の防カビグッズです。

補助的に取り入れることで日常の手入れがぐっとラクになり、洗濯機を清潔に保ちやすくなります。

7-1. 洗濯中に使える洗浄・抗菌ボール

洗浄・抗菌ボールは、洗濯物と一緒に入れて回すだけで使える手軽なアイテムです。

抗菌・消臭成分が水に広がり、衣類や槽内のニオイの原因菌を抑えるのに役立ちます。

さらに洗剤の働きを補助することで、洗浄力を安定させ、嫌なカビ臭の予防にもつながります。

繰り返し使えるため経済的で、毎日の洗濯に無理なく取り入れやすいのが大きな特徴です。

後藤 洗濯機用 抗菌・防臭・洗浄ボール ココスクリーン

出典:Amazon

7-2. 外側の汚れを拭き取る防カビクロス

パッキンや投入口、フタまわりなど、外側のパーツに付着しやすいカビや雑菌を、さっと拭くだけで除去・抑制できるクロスです。

強い薬剤を使わずに防カビ効果を発揮するため、日常的に安心して使えます。

槽洗浄では落としにくい部分の補助ケアとして活用すれば、より清潔な状態を保ちやすくなります。

カビトルネード 防カビ ウェットクロス

出典:Amazon

7-3. 貼るだけで予防できる防カビシート

洗濯機のフタや指定場所に貼るだけで抗菌成分が少しずつ広がり、一定期間カビの繁殖を抑えてくれるシートタイプです。

貼り替えるだけで効果が続くため、掃除の手間を減らしたい方や、予防をしっかりしたい方に向いています。

特に忙しい家庭や、高齢の方にも取り入れやすいのがメリットです。

アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ

出典:Amazon

8. 洗濯機のカビに関するよくある質問

洗濯機のカビ対策を続けていると、ちょっとした疑問が次々に出てくるものです。

ここでは特によくある質問をQ&A形式でまとめ、実践に役立つ答えを紹介します。

8-1. 洗濯機のフタを閉めたままにするとカビは生える?

フタを閉めたままにすると湿気がこもり、槽内にカビが発生しやすくなります。

使用後はフタを開けて通気を確保し、湿気を逃がすことがおすすめです。

ドラム式洗濯機などで開けっぱなしにできない場合は、送風乾燥を活用しましょう。

8-2. 送風乾燥は毎日やらなければいけない?

送風乾燥は毎回行うことでより高い効果が得られます。

ただしメーカーによっては「週1回程度で十分」としている場合もあるため、取扱説明書を確認しましょう。

8-3. 洗濯槽の黒カビは酸素系と塩素系のどちらで除去するべき?

軽度の汚れには酸素系洗濯槽クリーナーがおすすめです。

発泡作用で汚れを浮かせ、臭いも少なく扱いやすいのが特徴です。

一方で、使用が推奨されないドラム式や、頑固な黒カビには塩素系洗濯槽クリーナーの即効性が効果的です。

8-4. 洗濯機のカビ予防グッズは本当に効果がある?

予防効果がありますが、基本の習慣(フタを開ける・月1回の槽洗浄・フィルター掃除)と組み合わせることが大切です。

防カビボールや貼るタイプのシートは、日常のケアを補助する役割として便利です。

8-5. 洗濯機をカビさせないために今日からできることは?

「フタを開けて通気する」「洗濯物を入れっぱなしにしない」「洗剤を適量にする」この3つを守るだけでもカビ予防になります。

加えて週1回の送風乾燥や月1回の槽洗浄を取り入れれば、より効果的です。

9. まとめ

今回は洗濯機のカビ対策について、原因から日常習慣、フタの扱い方、槽洗浄や防カビグッズまで解説しました。

洗濯機は毎日使う身近な家電だからこそ、放置すれば衣類を汚すだけでなく、健康被害につながるリスクもあります。

カビを防ぐ基本は、洗濯後にフタを開けて通気させること、送風乾燥を活用すること、そして日常の習慣を整えることです。

特に以下の5つのポイントを心がけましょう。

さらに、月1回を目安に洗濯槽クリーナーで内部をリセットすると効果的です。

酸素系は定期的なお手入れに、塩素系は頑固な黒カビや臭いが気になるときに使い分けましょう。

清潔な洗濯機は、衣類を気持ちよく仕上げるだけでなく、住まい全体の衛生環境を守ることにもつながります。

今日からできる習慣を取り入れて、カビに悩まされない快適な生活を送りましょう。

コメント