稽古で汗をたっぷり吸い込んだ剣道防具は、湿気・汚れ・温度が重なることでカビが発生しやすい状態になります。

そのまま使用を続けると、カビの胞子を吸い込んでアレルギー症状や呼吸器への悪影響が出る可能性があります。

さらに、カビを放置すると素材の劣化や藍染の色落ち、強いニオイの定着など、さまざまな問題につながります。

こうしたリスクを防ぐためには、カビが生えたら早めに正しい方法で対処することが重要です。

この記事では、剣道防具にカビが生えたときの対処法から、再発を防ぐための日常のケアまでを分かりやすく解説します。

カビのない清潔な剣道防具を守るためにも、早めの対処と日常のケアを徹底していきましょう。

| この記事でわかること |

| ・剣道防具にカビが生える原因 ・自分でできる安全なカビ取りの手順 ・カビを防ぐ日常の対策と保管方法 ・自力では難しい場合に検討すべきプロのクリーニングやガス滅菌 |

目次

1. 剣道防具がカビの影響を受けやすい理由

剣道防具は汗を吸いやすい一方で乾きにくく、カビが発生しやすい環境になりがちです。

どれだけ丁寧に扱っていても、気づかないうちにカビが生えてしまうことは珍しくありません。

まずは、剣道防具がカビやすい理由と、放置した場合に起こるリスクを見ていきましょう。

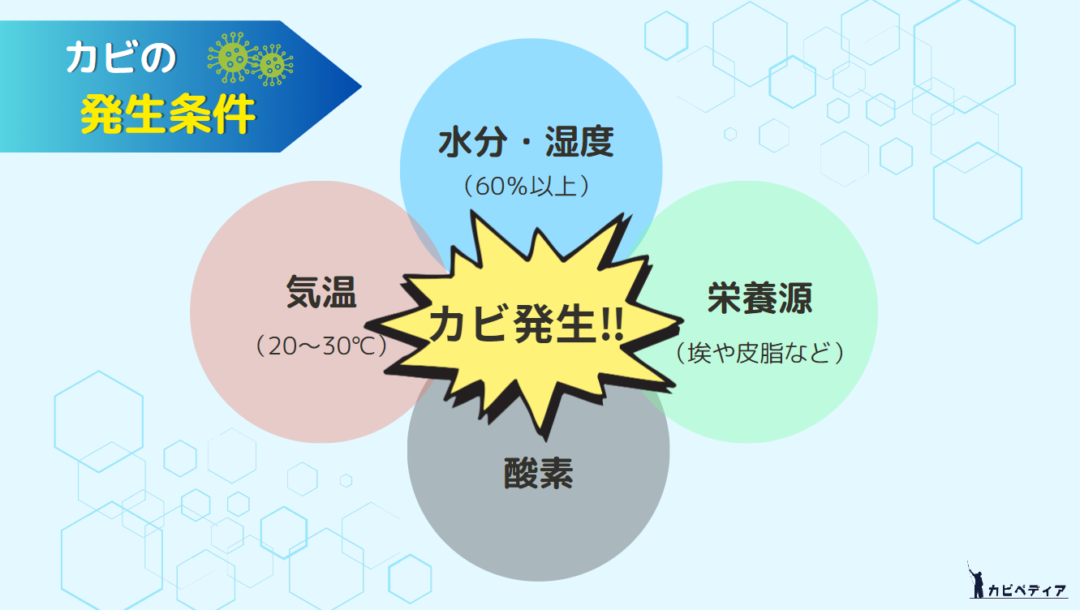

1-1. カビが発生しやすくなる4つの条件

カビは空気中に常に浮遊しており、住宅や衣類と同じように、剣道防具でも発生条件がそろうと短期間で増殖してしまいます。

その条件とは以下の4つです。

湿度

汗を吸った面や小手をそのまま防具袋に入れておくと湿気がこもりやすく、高湿度の状態が続きます。

湿度が60%を超えるとカビが発生しやすくなり、70%以上になると一気に増えやすくなります。

特に梅雨や夏場はリスクが非常に高まります。

温度

カビが最も活発に繁殖するのは20〜30℃前後です。

道場や体育館の室温はちょうどこの範囲にあるため、湿った防具を放置すると増殖が加速します。

栄養

剣道防具には稽古で吸った汗・皮脂・ホコリが繊維に残りやすく、これらがカビの栄養になります。

特に面の内側や小手の手の内など汚れがたまりやすい部分ほど、発生しやすいポイントになります。

酸素

カビは酸素がある環境で生育しますが、生活空間から酸素を排除することはできません。

そのため、酸素はコントロールできない前提とし、湿度・温度・栄養の3つを管理することがカビ対策の中心になります。

1-2. 防具がカビをため込みやすい構造と特徴

剣道防具は「湿度」「温度」「栄養」「酸素」の4つの条件がそろいやすく、カビが発生しやすい環境になりがちです。

その背景には、次のような特徴があります。

- 洗濯機で丸洗いできないものが多く、汗や汚れが残りやすい

- 藍染布・綿・革など、湿気を保持しやすい素材が多い

- 面・小手は内部まで湿りやすく、乾燥に時間がかかる

- 防具袋に入れっぱなしにすると湿気が抜けにくい

- 道場は湿度が高く、乾燥しにくい環境になりやすい

汗や汚れがたまりやすい一方で、一般的なスポーツウェアのように洗濯できないため、剣道防具はどうしてもカビのリスクが高くなります。

中でも面の内側や小手の手の内は汗を多く吸うため、もっともカビが発生しやすい部分です。

1-3. カビを放置したときに起こる悪影響

カビを放置すると見た目が悪くなるだけでなく、防具そのものの衛生状態が急速に悪化します。

軽度のカビでも放置すれば短期間で広がり、想像以上に深刻なトラブルにつながる恐れがあります。

- 強いカビ臭が残り、簡単には取れなくなる

- 布や革が変色・硬化し、素材の劣化が早まる

- 肌荒れ・アレルギー、目のかゆみ、咳など体調不良の原因になる

- 内部に菌が残ることで、何度も再発しやすくなる

なかでも特に懸念すべきなのは、カビの胞子を吸い込み続けることで生じる健康への影響です。

喘息のような症状や呼吸器の不調につながる可能性があり、決して軽視できません。

大切な防具だけでなく、自分自身の身体を守るためにも、カビに気づいた段階で早めに対処することが最も重要です。

剣道防具のカビリスクは状態や環境によって変わる

このように剣道防具はカビが発生しやすく、放置すると衛生面や防具の寿命、健康面にも影響が及びます。

ただし、カビの出やすさや進行の度合いは、防具そのものだけでなく、使用環境や湿気の影響も大きく関係します。

まずは周囲の環境がカビにとってどの程度影響を与えやすい状態かを把握しておくと、この先の対処方法を考える際の目安になります。

2. 剣道防具のカビ取り前に状態を確認する

カビの種類や広がり具合によっては、自力で安全に落とせる場合もあれば、無理に自分で対処せずプロに任せた方が良いケースもあります。

誤った判断で作業を進めると、素材を傷めたり、かえってカビを広げてしまう可能性があるため、カビ取りを始める前に状態をしっかり確認しておくことが大切です。

2-1. 自力で落とせるカビと難しいカビの見分け方

まずは、次のポイントを参考に、自分で安全に対処できる状態かどうかを見極めましょう。

自力で対処しやすいケース

- 表面にうっすら白い粉状のカビが出ている

- 点々とした少量の白カビ・薄い黒カビが付着している

- 面や小手の外側に軽く付いている程度のカビ

いずれも初期症状であり、正しい手順を踏めば自分で対応できるケースがほとんどです。

自力では難しいケース

- 黒カビが広範囲に広がっている

- 生地の奥まで染み込み、深いシミのようになっている

- 強烈なカビ臭がして、干しても消えない

- 革・藍染など高級素材の内部まで進行している

特に小手の手の内や面の内側に生じた黒カビは、内部に根が入り込んでいることが多く、自力で完全に除去するのは非常に難しいケースがほとんどです。

これらの状態は無理に触るとかえって悪化する恐れがあり、専門のクリーニングやガス滅菌が必要になります。

業者依頼については、後ほど「4. 自力で無理な場合はプロのクリーニング・ガス滅菌がおすすめ」で詳しく解説します。

2-2. カビ取りで注意すべきポイント

安全にカビ取りを行うためには、作業に入る前の準備がとても重要です。

防具を傷めないためにも、まずは次のポイントを確認しておきましょう。

- 換気の良い場所で作業する

- マスク・手袋を着用する

- 目立たない場所で素材テストをする

- 水分を含ませすぎない

- 乾燥できる場所を確保する

これらの準備が不足した状態で作業を始めると、意図せずカビを広げてしまったり、素材を傷めることがあります。

安全に進めるためにも、事前のチェックを丁寧に行いましょう。

2-3. やってはいけないNG行為

間違った方法でカビ取りを行うと、防具に深刻なダメージを与えてしまうことがあります。

次の行為は必ず避けましょう。

- 塩素系のカビ取り剤を使う

- ドライヤーの熱風を近距離で当てる

- 防具を水浸しにして丸洗いする(ウォッシャブル対応防具や専門店の丸洗いサービスは例外)

- ゴシゴシ強くこする

- 濡れたまま防具袋に戻す

これらのNG行為は、防具の変色・硬化、芯材の劣化など、取り返しのつかないダメージを招く原因になります。

特に藍染や革は影響を受けやすいため、素材を守るためにも避けることが大切です。

3. 自分でできる剣道防具のカビ取り方法

剣道防具は構造が複雑ですが、正しい手順を踏めば自分でカビを取り除ける可能性は十分にあります。

ただし、やり方を誤ると素材を傷めたり、かえってカビを広げてしまうこともあるため、慎重に進めることが大切です。

ここでは、準備から基本の手順、乾燥のコツ、部位別のポイントまで詳しく解説します。

3-1. 準備するもの

カビ取りを安全に進めるために、事前に次の道具をそろえておきましょう。

- 衣類用の中性洗剤(おしゃれ着用など)

- 消毒用エタノール(素材テスト必須)

- 柔らかいブラシ(歯ブラシでも可)

- 柔らかい布

- 新聞紙

- 防具ハンガー

- マスク

- ゴム手袋

道具はできるだけ刺激の少ないものを使うことで、防具の素材を傷めずに作業できます。

特に藍染や本革はデリケートで、エタノールによる色落ちやシミが起こる可能性があります。

基本的にはエタノールの使用は控え、どうしても使用する場合のみ、ごく少量を目立たない場所でテストし、自己責任の範囲で慎重に行うようにしてください。

LION アクロン おしゃれ着用洗剤

出典: Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

3-2. 基本のカビ取り5ステップ

カビ取り作業を安全かつ確実に進めるためには、まず基本となる手順を正しく押さえておくことが大切です。

以下の5つのステップは、どの部位にも共通する手順です。

① 風通しの良い場所に広げる

マスクとゴム手袋を着用し、まずは体を保護しましょう。

そのうえで、防具を屋外または換気の良い室内に広げ、こもった湿気を逃がします。

② 表面のカビを軽く払う

柔らかいブラシで、表面のカビをなでるように落とします。

強くこすると生地を傷めるため、やさしく丁寧に行うのがポイントです。

③ 薄めた中性洗剤で軽く拭く

ぬるま湯に衣類用の中性洗剤をほんの少量入れ、布に含ませて固く絞ります。

カビの部分をポンポンと軽く叩くように拭き取りましょう。

水分を含ませすぎると内部まで濡れて乾きにくくなるため、最低限の量で行うのが大切です。

④ エタノールで除菌する(※藍染・本革は基本的に避ける)

エタノールは除菌効果がありますが、藍染や本革などの高級素材は色落ちやシミのリスクが高いため、基本的には使用を避けます。

化学繊維や色落ちの心配が少ない部分など、どうしても使用したい場合のみ、目立たない場所でテストし、問題がなければ布に少量含ませて軽く叩くように除菌します。

⑤ しっかり乾燥させる

陰干しで十分に乾かします。

面や小手は防具ハンガーで風通しを良くし、小手の筒部分には新聞紙を詰めると内部まで乾きやすくなります。

乾燥不足は再発の原因になるため、内部まで完全に乾燥させましょう。

3-3. 乾燥させるときのコツ

カビ取りを行ったあとの乾燥は、作業そのもの以上に重要な工程です。

乾かし方が不十分だと、カビが短期間で再発する原因になります。

- 直射日光ではなく、陰干しでゆっくり乾かす

- サーキュレーターや扇風機で風をしっかり通す

- 小手・面など内部に湿気が残りやすい部分は特に時間をかける

- 新聞紙や乾燥剤を内部に入れ、湿気を吸わせる

表面が乾いていても内部は湿っていることが多いため、「触って乾いた=終わり」ではなく、内部まで完全に乾燥させる意識が大切です。

3-4. 部位別のカビを落とすポイント

防具は部位ごとに使われている素材や構造が異なるため、カビのつきやすさや適したケア方法も変わってきます。

以下を参考に、それぞれの部位に合った方法で丁寧に対処していきましょう。

面のカビを落とすポイント

面は汗を吸いやすく、特に内側は湿気がこもりやすいため、カビが発生しやすい部分です。

- 内側(頬・おでこ部分)は汗を多く吸うため重点的にケアする

- 紐の付け根や縫い目はカビが残りやすく、柔らかいブラシで丁寧に払う

- 金具部分はサビ防止のため、水分を最小限に抑える

- 取り外せる部品は外し、それぞれしっかり乾燥させる

小手のカビを落とすポイント

小手は皮脂と汗を吸収しやすく、特に手の内部分はカビが深く入り込みやすい傾向があります。

- 手の内部分は特にカビが出やすいため入念にケアする

- 粉状のカビはブラシで払い、薄めた中性洗剤で軽く叩き拭きする

- 筒の内部に新聞紙を入れて湿気を吸わせる

- 風をしっかり通し、内部まで十分に乾燥させる

胴・垂のカビを落とすポイント

胴・垂は面や小手よりカビの発生頻度は低いものの、縫い目や折り目などはカビが残りやすいため注意が必要です。

- 胴は硬い素材が多く、表面のカビは拭き取りで対処しやすい

- 縫い目・折り目は特にカビが残りやすいため丁寧にチェックする

- 垂は広げて風通しを確保し、全体をしっかり乾燥させる

3-5. 高級防具(藍染・本革)の注意点

藍染や本革などの高級素材は非常にデリケートで、一般的なカビ取り方法では色落ちや硬化などのトラブルが起こる可能性があります。

たとえば、藍染はエタノールで色落ちしやすく、鹿革や本革は水分を吸いやすいためシミが残りやすい素材です。

また、無理にこすったり強い洗剤を使うと、素材表面の風合いが損なわれてしまうこともあります。

とくに高価な手刺防具や、革を多く使用しているパーツは扱いが難しいため、無理をせず専門店に任せるのが安心です。

4. 自力で無理な場合はプロのクリーニング・ガス滅菌がおすすめ

高級素材に限らず、カビが広がっていたり内部まで進行している場合は、自力での対処だけでは改善が難しくなることがあります。

表面だけきれいにしても再発を繰り返すケースも多いため、状況に応じて専門業者の力を借りることも検討しましょう。

4-1. 専門業者に任せるべき判断基準

次のような状態が見られる場合は、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。

- 黒カビが広範囲に広がっている

- カビ臭が強く、干しても取れない

- 面や小手の内側に深く染み込んでいる

- 高級防具(藍染・本革)で失敗したくない

- 何度掃除してもすぐ再発する

無理に自分で落とそうとすると、素材を傷めたり、カビをさらに広げてしまう恐れがあります。

防具を長く大切に使うためにも、状態に不安を感じたら早めに専門家へ相談することが最も確実です。

4-2. どこに依頼すればいい?専門業者の種類と特徴

「業者に依頼したほうがいいとは分かっていても、実際にどこへ頼めばいいのか分からない」という方は多いと思います。

剣道防具は素材も構造も特殊なため、一般のクリーニング店では十分に対応できないケースもあります。

ここでは、防具の状態や目的に応じて安心して任せられる依頼先を紹介します。

剣道防具専門のクリーニング業者

剣道防具の素材や構造を熟知しており、安心して任せられる依頼先です。

藍染・綿・革・芯材など、防具特有のデリケートな素材に合わせた工程で、カビ・汚れ・ニオイを総合的にケアしてもらえます。

主なサービス内容

- 汗・皮脂・ホコリなどの蓄積汚れの洗浄

- オゾン水や専用洗剤による除菌・脱臭

- 芯材まで乾かすための専用乾燥

- 藍染や革の風合いを保つメンテナンス処理

高級防具を使っている場合や、失敗を避けたいケースでは、このタイプの業者が適しています。

ガス滅菌を扱う専門業者

ガス滅菌とは、水を使わずに専用ガスで菌を不活化させる処理方法で、医療現場でも用いられる衛生技術です。

洗剤や水分を使えない素材にも対応できるため、防具の状態に応じて選ばれることがあります。

主なサービス内容

- 専用ガスによる菌の不活化処理

- 水や液体洗剤を使わない、低ダメージの衛生処理

- 防具内部に残った菌へのアプローチ

なお、ガス滅菌だけではカビ跡の除去はできないため、汚れ落としが必要な場合はクリーニングと併用をおすすめします。

4-3. ガス滅菌がおすすめの理由

先ほど紹介したガス滅菌について、もう少し詳しく説明します。

ガス滅菌は、防具の内部まで入り込んだ菌に作用できる数少ない方法で、再発しやすい剣道防具のカビ対策と非常に相性の良い処理です。

ガス滅菌が優れているポイント

- 水を使わないため、藍染や革などの繊細な素材にも安全

- ガスが繊維の奥まで浸透し、内部の菌まで不活化できる

- 洗っても干しても取れない強いカビ臭に特に効果が高い

- 内部に残っている菌をリセットできるため、再発リスクが下がる

ガス滅菌が向いているケース

- 干しても落ちない強いカビ臭が残っている

- 面や小手の内側など、内部に湿気をためやすい部分が臭う

- 水洗いが難しい藍染や革素材を安全に処理したい

- カビが広範囲に出て、再発を繰り返している

ただし、ガス滅菌は“菌の処理”が目的であり、汚れやカビ跡そのものは落とせません。

そのため、汚れの除去にはクリーニング、内部の菌対策にはガス滅菌というように、目的に応じて使い分けることでより確実な仕上がりになります。

4-4. 専門業者を選ぶときのポイント

防具のクリーニングやガス滅菌を依頼する際は、業者ごとに技術や対応範囲が異なります。

大切な防具を任せるうえで、次のポイントを基準に選ぶと安心です。

- 剣道防具のクリーニング実績があるか

- カビやニオイへの対応内容が明確か

- 作業工程が丁寧に説明されているか

- ビフォー・アフターの実績が公開されているか

- 料金や納期が明確に提示されているか

適切な業者を選ぶことで、防具を傷めずに確実なカビ対策を行うことができます。

特に高級防具の場合は、経験のある専門業者に依頼するのがおすすめです。

5. 剣道防具のカビを防ぐための日常ケア

剣道防具のカビは日々の扱い方で大きく予防でき、少しの習慣を取り入れるだけでも湿気や汚れの蓄積を減らして発生リスクを抑えられます。

ここでは、稽古後のルーティンや保管方法など、今日から実践できる予防のポイントを紹介します。

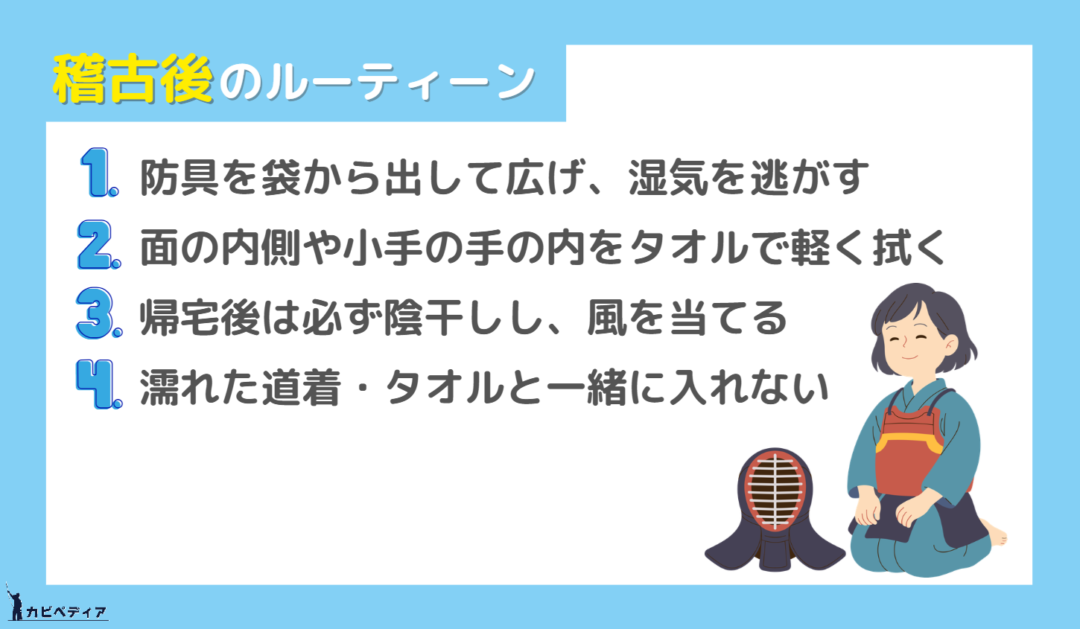

5-1. カビを防ぐ稽古後のルーティン

稽古後のわずかな手間が、カビ予防にもっとも効果的です。

防具は汗を多く含んでいるため、まずは湿気を逃がすことを最優先にしましょう。

袋の中は湿気がこもりやすく、放置すると短時間で高湿度状態になるため、稽古後はすぐに取り出して乾かすことが大切です。

湿った部分は軽く拭き取り、風をしっかり当てると乾燥が進みやすくなります。

この「出す・拭く・乾かす」を徹底するだけでも、防具のカビ発生率は大幅に下がります。

5-2. カビを防ぐ正しい保管方法

どれだけ丁寧に乾かしても、保管環境が悪いとカビは再発してしまいます。

特に押入れ・道具箱・湿気の多い部屋は注意が必要です。

防具を湿気から守るため、次のポイントを意識して保管しましょう。

風通しの悪い場所は湿気がこもりやすく、乾かしたはずの防具が再び湿気を吸ってしまうことがあります。

保管するときは「使用している時間より、乾かしている時間のほうが長い」くらいの意識を持つと安心です。

5-3. 防カビ剤・防具スプレーの活用方法

梅雨・夏・連続稽古の時期は、日常ケアだけではカビを完全に防ぎきれないことがあります。

湿度も汗の量も増えるため、アイテムを活用して予防効果を高めることも有効です。

- 面や小手の内側に布用の除菌・防臭スプレーを軽く吹きかける

- 防具袋に乾燥剤・防カビ剤を入れ、湿気を吸わせる

- 夏場や連続稽古の時期は使用頻度を増やす

除菌スプレーは菌の増殖を抑え、カビ臭の発生を防ぐ効果があります。

また乾燥剤は湿気の吸収に優れており、とくに梅雨時は入れておくだけでカビの発生率が大きく下がります。

ただし、スプレー類は使いすぎると生地が湿って逆効果になることがあるため、「軽く」「表面だけ」を意識して使用しましょう。

剣道防具 消臭スプレー 霞

出典:Amazon

KOKUBO 竹炭 除湿消臭バッグ

出典:Amazon

6. 剣道防具のカビに関するよくある質問

剣道防具のカビ取りや日常ケアについて、よくある質問をまとめました。

初めて対応する方や、正しい方法に不安がある方は、ここを押さえておくと安心です。

6-1. お風呂用のカビ取り剤は使える?

基本的に使えません。

お風呂用のカビ取り剤は塩素系のものが多く、以下のようなトラブルにつながる恐れがあります。

- 藍染が大きく色落ちする

- 革が硬化・変質する

- 金具が腐食する

剣道防具には使用しないのが最も安全です。

6-2. 防具は丸洗いしても大丈夫?

防具の種類によって対応が異なります。

- 胴・垂・一部の布地パーツ: 軽い手洗いは可能

- 面や小手(特に手の内): 丸洗いは危険

面や小手は内部まで濡れると乾きにくく、芯材が湿気を抱え込むためカビが増えやすくなります。

そのため、丸洗いは基本的に避けたほうが安心です。

普段のお手入れは、「拭き取り」と「しっかり乾燥」が基本と考えてください。

6-3. カビが再発しないために絶対に守るべきことは?

再発防止のポイントは非常にシンプルで、次を徹底するだけで効果が大きく変わります。

- 稽古後は必ず取り出す・拭く・乾かす

- 防具袋に湿気をこもらせない

- 風通しの良い場所で保管する

- 梅雨や夏は除湿機・エアコンの除湿を活用する

- ときどき防具全体を広げ、しっかり乾かす時間をつくる

結局のところ、湿気を残さないことが最強のカビ対策です。

日常の小さな習慣が、防具を長持ちさせることにつながります。

7. まとめ

剣道防具のカビは、日々の汗や湿気、保管環境の影響を受けやすく、剣道を続けていると多くの人が一度は悩む問題のひとつです。

しかし、正しい知識を持って適切なケアを行えば、カビの発生は十分に防ぐことができます。

基本は「出す・拭く・乾かす」の日常的な習慣と、風通しの良い保管環境づくりです。

もしカビが発生した場合、自力で対処できる可能性があります。

自分で作業する際は、色落ちなどのリスクを事前に確認し、問題なければ以下の手順で慎重に行ってください。

広範囲の黒カビや強いカビ臭、高級防具のトラブルなどは無理に触らず、専門業者へ相談するのが安心です。

特に面や小手は内部まで菌が入り込みやすいため、ガス滅菌との相性が良く、再発防止に大きな効果があります。

大切な防具を長く快適に使い続けるためにも、日頃のケアと状態に応じた適切な対処を心がけ、カビのない快適な状態を維持していきましょう。

コメント