木製ドアに白いもやや黒い点が現れたら、それはカビが繁殖を始めたサインです。

放っておくと木の内部まで根を伸ばし、変色やニオイ、さらには木そのものを傷める原因になるため、早めの対処が大切です。

木製ドアや木の引き戸のカビ取りは難しく感じるかもしれませんが、軽度で小面積のカビなら、家にあるもので安全に落とせることもあります。

カビは見た目の問題だけでなく、健康被害や建材の劣化にもつながるため、気づいた段階で早めに対応することが重要です。

この記事では、木製ドアのカビ取り方法と予防策に加え、玄関ドアならではの注意点や対策も紹介します。

正しいケアと日々の工夫で、木製ドアを清潔に保ち、快適な空間を長く守っていきましょう。

| この記事でわかること |

| ・木製ドアにカビが生える原因と見分け方 ・家にあるものでできる安全なカビ取り方法 ・カビ取りでやりがちなNG行動と注意点 ・木製の玄関ドアのお手入れとカビ予防のコツ ・業者に依頼すべきタイミング |

目次

1. 自分で落とせる?木製ドアのカビ度合いチェック

木製ドアにカビを見つけたとき、まず知っておきたいのは「どこまで自分で対処できるか」です。

カビの色や広がり方を観察することで、簡単な掃除で済むのか、専門業者へ依頼すべきかを判断できます。

ここでは、カビの色や広がり方、ニオイなどから、木製ドアの状態を見極めて自分で対処できるかどうかを判断する方法を紹介します。

1-1. カビの色と広がりで判断する

白っぽいもやや薄い点が見える程度なら、表面に発生した初期のカビです。

一方、黒や茶色のカビが木目に沿って広がっている場合は、内部に菌が入り込み始めている可能性があります。

また、カビの範囲が約1㎡に及ぶ場合は、カビが内部まで進行しているおそれがあります。

黒や茶色のカビがしっかり生えている、または広範囲に広がっている場合は、自力での除去は難しいため、専門業者への相談を検討しましょう。

1-2. ニオイと湿気の状態で進行を見極める

カビは、ニオイや触り心地から進行度を判断できる場合があります。

カビ臭が残る、表面がしっとりしている、塗装が浮いているといった症状がある場合は、内部に湿気がこもっているサインです。

このような状態では、表面を拭くだけでは再発しやすく、カビが木の内部にまで広がっている可能性があります。

その場合は無理に作業せず、木部の施工に詳しい業者へ相談するのが安心です。

1-3. 黒ずみとカビを見分けるポイント

金具の周りや雨筋に沿ってできる青黒い筋は、鉄分と木の成分(タンニン)が反応してできた黒ずみの可能性があります。

この汚れはカビではなく、カビ取り剤を使っても変化しません。

- 金具やビス、雨だれの下に出やすい

- 表面はなめらかでニオイがない

- 周囲が乾いていても色が残る

このような黒ずみが見られる場合は、無理にこすったり薬剤で落とそうとせず、専門業者によるしみ抜き処理を依頼しましょう。

1-4. 状態に合わせた次のステップ

白く小さいカビでニオイもなければ、自力で除去できる可能性があります。

その場合は、次章の2. 自分でできる木製ドアのカビ取り5ステップを参考に進めてみてください。

一方で、黒いカビが木目の奥まで入り込んでいる、範囲が広い、または強いニオイがある場合は、無理に落とそうとすると再発や木材の損傷につながるおそれがあります。

そのようなときは、木部の施工に詳しいカビ取り業者に相談するのが安心です。

依頼の判断基準や業者選びのポイントについては、後ほど紹介する4. 業者に依頼すべきタイミングと選び方のポイントを参考にしてください。

再発を防ぐために住まいの環境も確認する

木製ドアのカビは、表面の汚れだけでなく、玄関まわりの結露や室内の湿度など、住まいの環境が影響していることも少なくありません。

環境側のリスクが高いままカビ取りだけを行うと、いったんきれいになっても再発しやすくなります。

まずは次のリスクチェックで、住まいがどの程度カビが起きやすい状態かを把握してから、手順に沿ってカビ取りを進めましょう。

2. 自分でできる木製ドアのカビ取り5ステップ

自力で除去できると判断できたら、実際にカビ取り作業を行いましょう。

木製ドアはデリケートな素材のため、誤った方法で作業すると変色や反りの原因になります。

安全に進めるために、まずは必要な道具をそろえ、作業時の注意点を確認してから始めてください。

2-1. 用意するもの

- 消毒用エタノール(70〜80%)

- 台所用中性洗剤

- 柔らかい布

- 扇風機またはサーキュレーター

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

2-2. 作業時の注意点

安全にカビ取りを行うためには、作業前の準備と環境づくりが重要です。

以下のポイントを確認してから作業を始めましょう。

目立たない部分で試す

塗装の種類によっては、洗剤やエタノールと相性が悪い場合があります。

まずは目立たない箇所で試し拭きを行い、変色やツヤ落ちがないか確認しましょう。

特にシェラック塗装はエタノールに弱いため、中性洗剤で対応するのが安全です。

換気と安全対策を行う

洗剤やエタノールを使う際は、必ず換気を行いましょう。

また、手袋・マスクを着用し、肌や目の刺激、カビの胞子吸引を防ぎます。

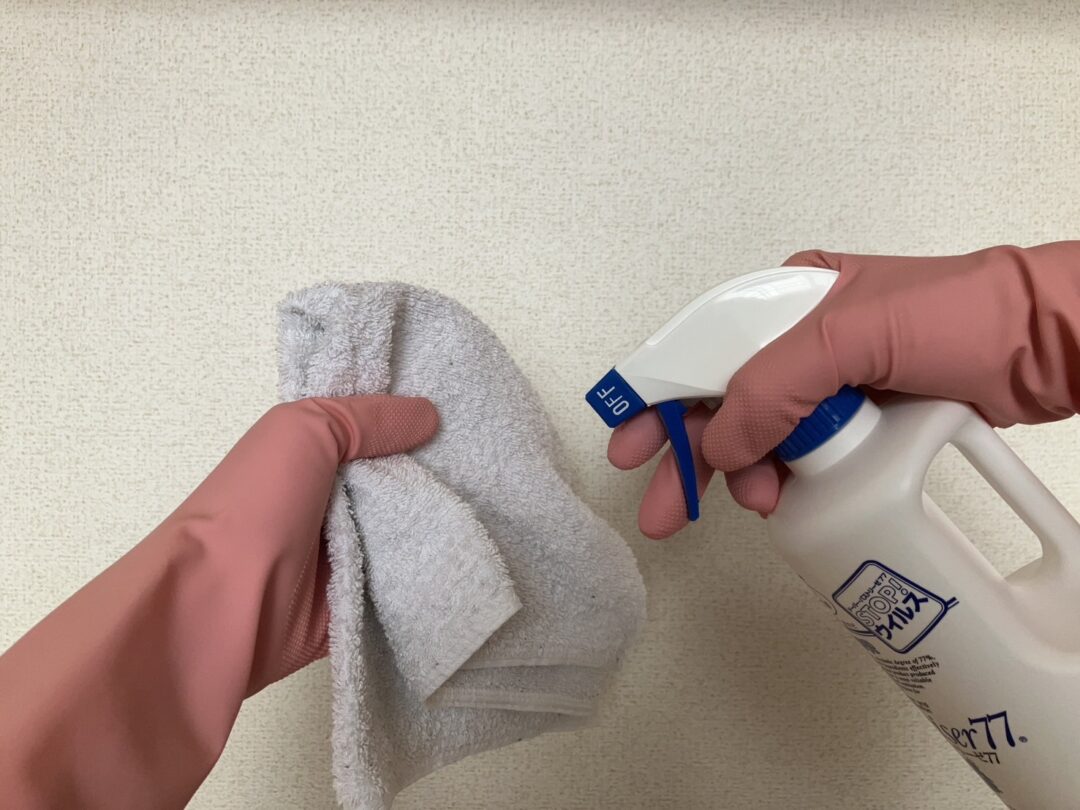

洗剤やエタノールを直接吹きかけない

スプレーを直接吹きかけると、カビの胞子が飛散して広がるおそれがあります。

布に含ませてやさしく拭くのが基本です。

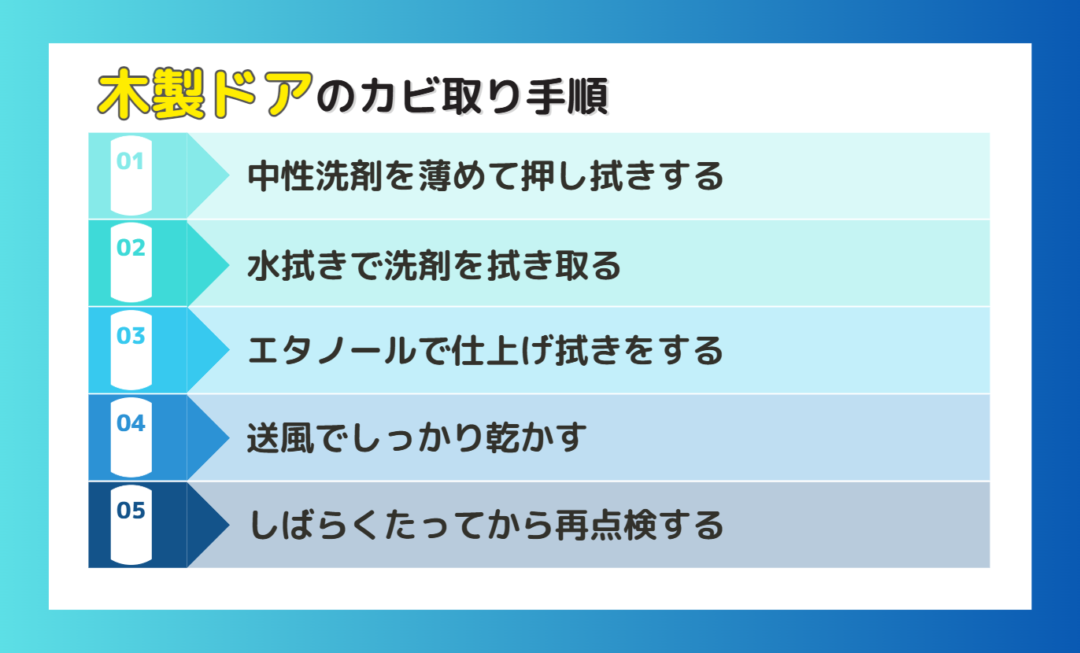

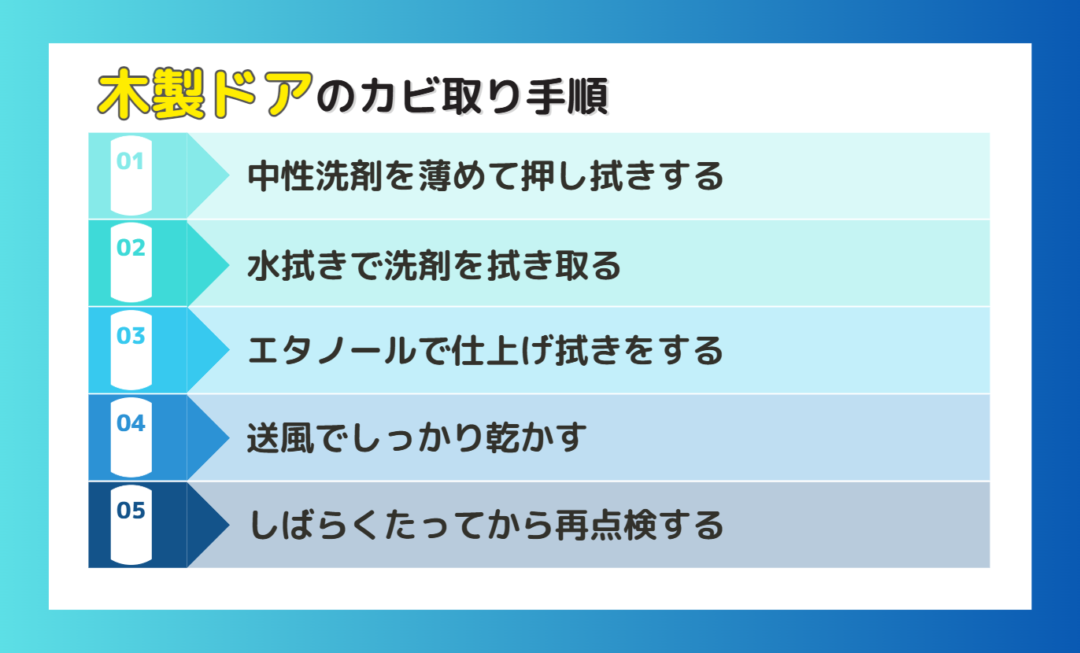

2-3. カビ取り手順

① 中性洗剤を薄めて押し拭きする

水500ミリリットルに中性洗剤を数滴たらし、固くしぼった布で外側から内側へやさしく押し拭きします。

強くこすらず、布の清潔な面をこまめに替えながら作業しましょう。

② 水拭きで洗剤を拭き取る

きれいな水でしぼった布を使い、洗剤が残らないよう丁寧に拭き取ります。

洗剤の残留はシミや変色の原因になるため、軽く何度か拭き直すと安心です。

③ エタノールで仕上げ拭きをする

70〜80%のエタノールを布に含ませ、木目に沿って拭き上げます。

除菌と速乾を兼ねることでカビの再発を防ぎ、表面を清潔に保てます。

④ 送風でしっかり乾かす

扇風機やサーキュレーターで風を当て、全体を完全に乾かします。

至近距離でドライヤーの高温風を当てると、割れや歪みを起こすおそれがあるため避けましょう。

⑤ しばらくたってから再点検する

カビ取りから3日ほど経過したら、ニオイやカビの再発がないか確認します。

変化が見られる場合は内部までカビが進行している可能性があるため、木部に詳しい専門業者へ相談しましょう。

2-4. 木材に使えるカビ取り剤を活用する

木材のカビには、ハーツクリーンで販売しているカビ取りマイスターがおすすめです。

プロが使用する液剤を家庭用に改良した製品で、自宅でもプロレベルのカビ取りが可能です。

また、安全性が高く、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

ただし、木材は吸収率が高いため、部位によっては白く変色する場合があります。

これを防ぐには、液剤を塗布する前に軽く水を噴霧して表面を湿らせておくのが効果的です。

また、変色の恐れがあるため、必ず目立たない場所で試してから使用しましょう。

3. 木製ドアでやりがちな4つのNG行為と注意点

カビ取りの途中で「しっかりこすれば落ちるはず」「漂白剤なら早いかも」と思う方は少なくありません。

しかし、木製ドアはデリケートな素材で、わずかな誤りが変色・反り・ひび割れの原因になります。

ここでは、やってしまいがちな4つのNG行為を紹介します。

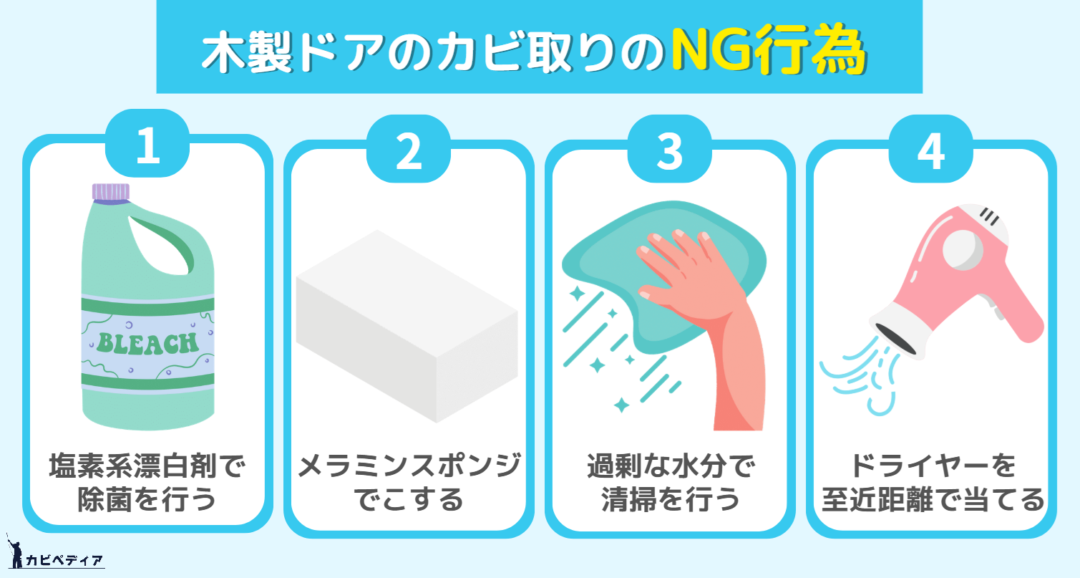

3-1. 塩素系漂白剤で除菌を行う

カビキラーやキッチンハイターなどの塩素系漂白剤は確かにカビを落とす力が強いですが、木製ドアには不向きです。

木材では色抜けやシミ、塗膜の損傷を起こす原因になり、塗装やニスを溶かすおそれがあります。

安全に作業するためにも、木部への使用は避け、中性洗剤などの穏やかな方法で対処しましょう。

3-2. メラミンスポンジでこする

メラミンスポンジは汚れ落とし効果が高い一方で、研磨によって木の表面を削り取ってしまうことがあります。

艶が失われたり白く濁る原因になるため、木部には使用しないようにしましょう。

カビを落とす際は、やわらかい布で押すように拭く押し拭きが基本です。

3-3. 過剰な水分で清掃を行う

カビを流そうとして水を多く使うのもNGです。

木は水を吸いやすく、過度な水分は反り・シミ・ひび割れの原因になります。

布は固くしぼり、軽く湿らせる程度で拭き取りましょう。

特に継ぎ目・下枠・取っ手まわりは水が溜まりやすいため、作業後は湿気を残さず完全に乾燥させることが大切です。

3-4. ドライヤーを至近距離で当てる

早く乾かそうとしてドライヤーの高温風を近距離で当てると、急激な乾燥で木が割れたり表面が歪むおそれがあります。

特に塗装部分は熱によって変色や剥離が起きる場合もあるため注意しましょう。

乾燥は扇風機やサーキュレーターでゆっくり行い、湿度が高い日は除湿機を併用するのが安全です。

4. 業者に依頼すべきタイミングと選び方のポイント

ここまで軽度なカビの除去方法を紹介してきましたが、カビの進行度や木の状態によっては、家庭での対応が難しい場合もあります。

無理に作業を続けると、木を傷めたり、内部にカビを残して再発を招くおそれがあります。

ここでは、業者に依頼を検討すべきタイミングと、信頼できる業者を見極めるポイントを紹介します。

4-1. 業者への依頼を検討すべきケース

次のような症状が見られる場合は、自力での除去が難しい状態です。

- 黒カビが広範囲に広がっている(約1㎡以上が目安)

- 木目の奥まで黒く染み込み、点がつながって見える

- カビ臭が強く、何度拭いても戻ってくる

- 塗膜が膨れている、または変色している

- 内側や下枠まで黒ずみが進んでいる

これらは木の内部までカビが侵食しているサインです。

家庭での拭き掃除では完全に除去できず、表面だけ処理しても再発する可能性があります。

このような場合は、木材の構造や特性を理解した信頼できる業者を選ぶことが重要です。

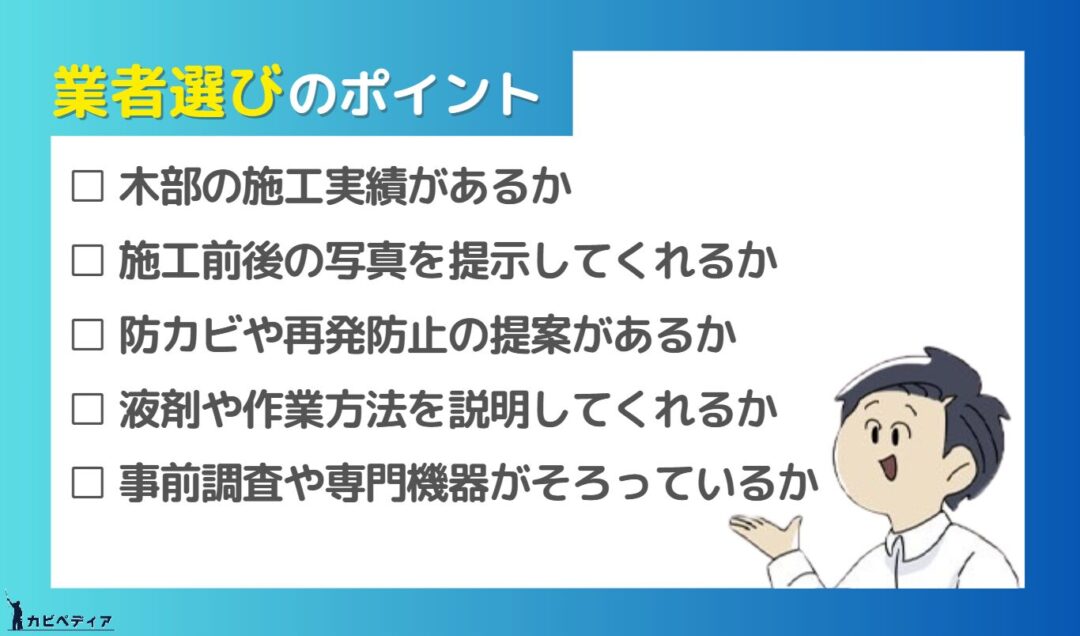

4-2. 信頼できる業者を選ぶポイント

業者を選ぶ際は、料金の安さだけで判断せず、技術力と対応内容を重視することが大切です。

次のポイントを参考に、安心して任せられる業者を見極めましょう。

木部の施工実績があるか

木製ドアは非常に繊細な素材です。

コンクリートや壁紙の施工が得意な業者でも、木部を扱う経験が少ない場合があります。

過去の施工事例や写真を確認し、木材特有のカビ処理に慣れているかを見極めましょう。

施工前後の写真を提示してくれるか

ビフォーアフターの写真を提示できる業者は、作業内容に自信があり、説明も明確です。

仕上がりのイメージを確認できるため、依頼前に安心感を得られます。

防カビや再発防止の提案があるか

単にカビを落とすだけでなく、防カビコーティングや再発防止策を行ってくれるかを確認しましょう。

さらに、湿気対策や換気改善のアドバイスまでできる業者ならより信頼できます。

液剤や作業方法を説明してくれるか

使用する液剤の種類や濃度、安全性を丁寧に説明できるかは重要な判断基準です。

説明を避けたり曖昧な回答をする業者は避けましょう。

特に小さな子どもやペットがいる家庭では、安全性を明確に示してくれるかを必ず確認してください。

事前調査や専門機器がそろっているか

信頼できる業者は、施工前に浮遊菌検査や含水率調査を行い、汚染の範囲を科学的に判断します。

また、写真付きの報告書の提出や施工後の保証を明示してくれる業者を選ぶと安心です。

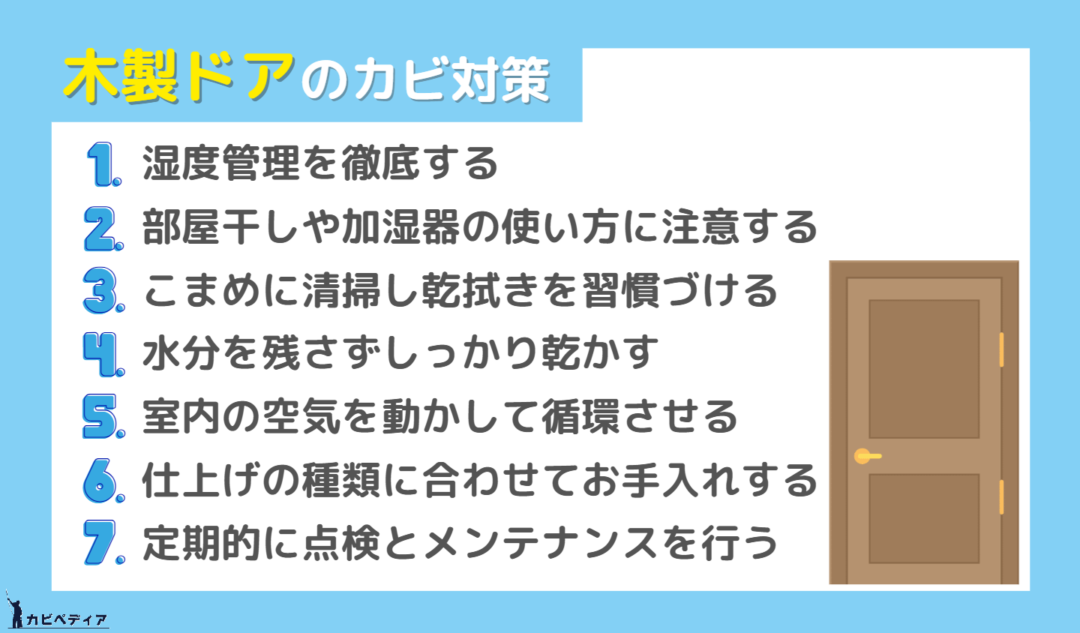

5. 木製ドアの基本的なカビ対策とお手入れ

木製ドアのカビを除去できても、それですべてが終わりではありません。

カビは湿気や汚れが残ると再び発生しやすく、放置すると木の劣化や変色につながります。

ここでは、カビを寄せつけないためのカビ対策と、木の美しさを長く保つお手入れを紹介します。

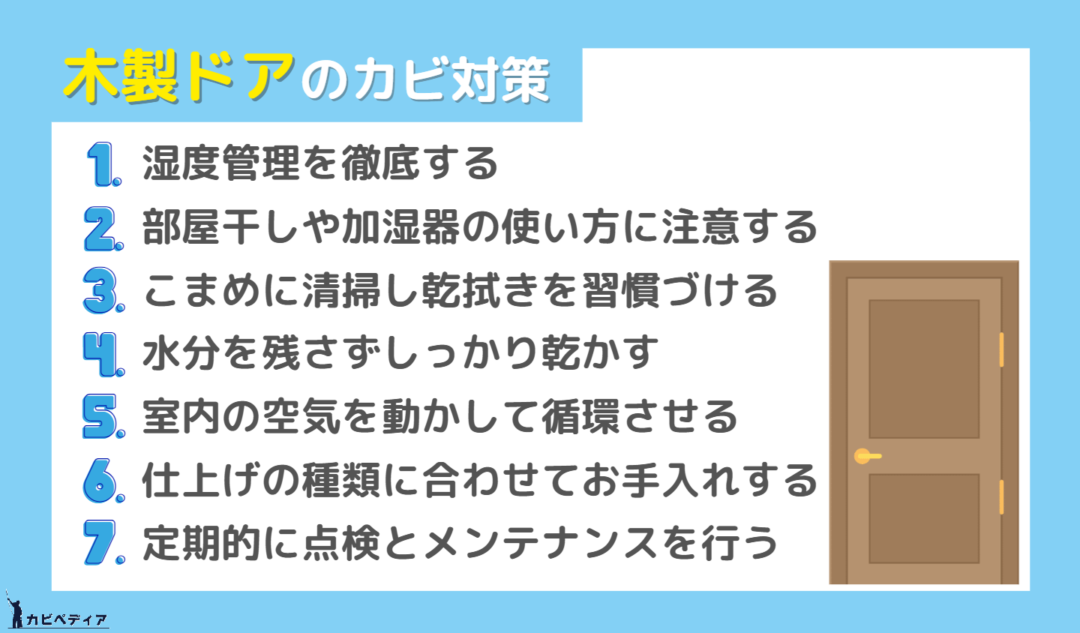

5-1. 湿度管理を徹底する

木製ドアのカビを防ぐには、まず室内全体の湿気対策が欠かせません。

相対湿度を60%未満(理想は30〜50%)に保ち、除湿機や換気扇を活用しましょう。

湿気がこもりやすい玄関や北側の部屋では、湿度計を設置して日々の変化を確認すると効果的です。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

5-2. 部屋干しや加湿器の使い方に注意する

室内の湿度が上がる原因のひとつに、部屋干しや加湿器の使いすぎがあります。

洗濯物を干す際は、ドアや壁から離し、除湿機や扇風機を併用して空気を動かしましょう。

また、加湿器は湿度50%を超えないように調整し、吹き出し口が木製ドアに直接当たらないようにすることが大切です。

5-3. こまめに清掃し乾拭きを習慣づける

ドアの表面に付着したホコリや皮脂汚れはカビの栄養源になります。

週に1回を目安に柔らかい布でやさしく乾拭きしましょう。

特に取っ手まわり・ドア下部・縁の角部分は汚れが溜まりやすいので、重点的にケアします。

5-4. 水分を残さずしっかり乾かす

濡れた手でドアを触ったり、洗面所や脱衣所の近くにあるドアでは、結露や水滴が発生することがあります。

水滴を見つけたらすぐにタオルで拭き取り、扇風機や送風機でしっかり乾かすことを心がけましょう。

また、ドアの下部にマットを敷く場合は、湿気がこもらないよう定期的に裏面を乾かすと安心です。

5-5. 室内の空気を動かして循環させる

閉め切った室内は湿気がこもり、カビが発生しやすくなります。

ドアを開けて風を通すだけでなく、家具の配置を工夫して空気の流れを確保しましょう。

エアコンの送風モードやサーキュレーターを壁やドアに直接当てず、空気を動かす程度に使うのがポイントです。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

5-6. 仕上げの種類に合わせてお手入れする

木製ドアの仕上げによって、適したお手入れ方法は異なります。

以下を参考に、素材に合った方法を選びましょう。

- ニス仕上げ:乾拭き中心で、水拭きや薬剤は避ける。艶出しは軽く磨く程度で十分。

- オイル仕上げ:半年〜1年ごとに専用オイルやワックスを塗り直すと保護効果が持続。

- 無塗装仕上げ:水分に弱いため、乾いた布でやさしく拭き、送風で乾燥。黒ずみは鉄タンニン汚染の可能性があるため、薬剤を使わず専門業者へ相談。

5-7. 定期的に点検とメンテナンスを行う

年に一度はドア全体を点検し、カビや変色、塗装の劣化がないかを確認しましょう。

メンテナンスの時期は春から初夏が理想です。

この時期は乾燥が早く、カビの発生リスクも低いため、木の状態を安定させやすくなります。

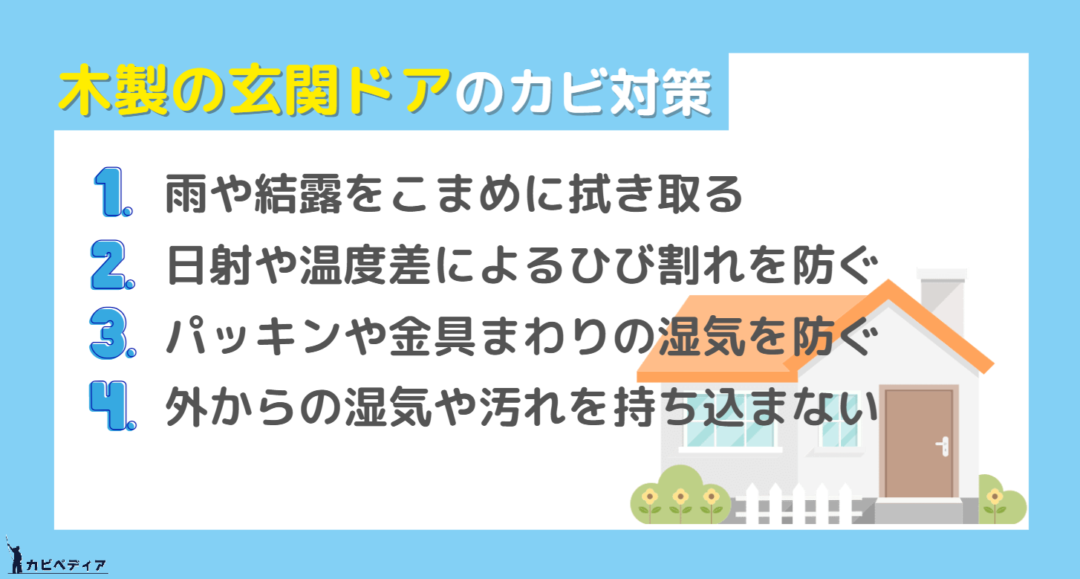

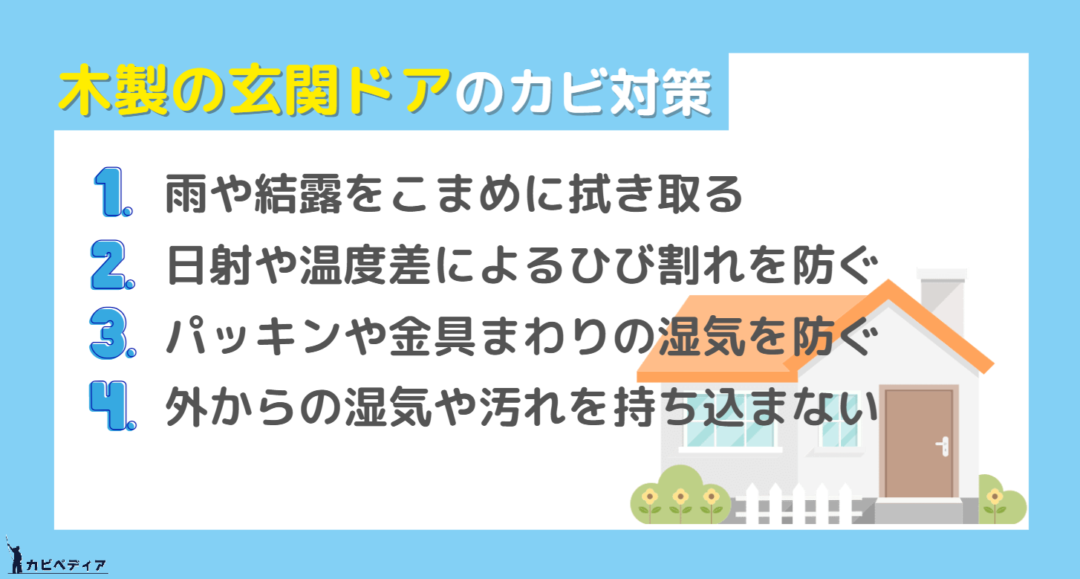

6. 玄関ドアのカビを防ぐための追加対策

玄関ドアは、室内ドアよりも雨・結露・外気の温度差などの影響を強く受ける場所です。

ここでは、木製ドアの基本対策に加えて、玄関特有のリスクを防ぐための具体的な方法を紹介します。

6-1. 雨や結露をこまめに拭き取る

玄関ドアの下枠やゴムパッキン部分は、雨水や結露が溜まりやすい場所です。

放置するとカビやサビの温床になります。

雨の日や湿度の高い日は、タオルで水分を拭き取り、翌朝も乾燥を確認しましょう。

とくに梅雨や冬場は、除湿機を玄関に置くと効果的です。

6-2. 日射や温度差によるひび割れを防ぐ

玄関ドアは昼夜の温度差によって木が膨張・収縮を繰り返します。

急激な乾燥は塗膜のひび割れを引き起こすため、日射の強い時間帯に直風や暖房の風を当てないよう注意してください。

換気をするときは、陰でゆっくり乾かすことを意識しましょう。

6-3. パッキンや金具まわりの湿気を防ぐ

ドアノブ・蝶番・パッキンまわりは、湿気とホコリがたまりやすい部分です。

週に1回、柔らかい布で軽く拭くだけでも清潔を保てます。

金具のサビや黒ずみを見つけたら、早めに拭き取り、必要に応じて潤滑油を使用しましょう。

下枠のカビは放置せず、風通しをよくして乾燥を徹底することが再発防止につながります。

6-4. 外からの湿気や汚れを持ち込まない

玄関は、外から湿気や汚れを最も持ち込みやすい場所です。

ドア付近の環境を整えることで、カビの原因を根本から減らせます。

濡れた靴や傘を放置しない

濡れた靴や傘をそのまま玄関に置いておくと、床や下枠に湿気がこもり、カビや臭いの原因になります。

新聞紙や靴の乾燥機を活用したり、外に干したりして、その日のうちにしっかり乾かす習慣をつけましょう。

アイリスオーヤマ 靴乾燥機 シューズドライヤー カラリエ ダブルノズル

出典:Amazon

玄関マットを定期的に乾燥・洗濯する

玄関マットは泥汚れや湿気がたまりやすく、カビやニオイの原因になります。

週に一度は干して裏面まで乾かし、洗えるタイプは定期的に洗濯して清潔に保ちましょう。

靴箱や収納スペースの換気を忘れない

靴や革製品に残った湿気はカビや臭いの原因になります。

月に一度は扉を開けて風を通し、除湿剤を交換して湿気をためないようにしましょう。

白元アース ノンスメルドライ 下駄箱用

出典:Amazon

■関連記事■日当りの悪い玄関にカビが発生!おうちでキレイに除去する方法をカビ取りのプロが伝授!

■関連記事■下駄箱のカビ対策マニュアル|初心者でも失敗しない!カビ取り&予防テクニック

7. 木製ドアのカビに関するよくある質問

木製ドアのカビ取りやお手入れでは、「この洗剤を使っても大丈夫?」「どのくらいの頻度で手入れすればいい?」など、疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、多く寄せられる質問に分かりやすくお答えします。

Q1. 重曹やセスキ炭酸ソーダは使えますか?

木に白残りやざらつきが出ることがあるため、基本的にはおすすめしません。

木部には中性洗剤とエタノールを使うのが安全で効果的です。

Q2. 市販の塩素系カビ取り剤を使っても大丈夫?

木製ドアには向きません。

カビキラーやカビハイターなどの塩素系カビ取り剤は漂白力が強く、色抜けや塗装の剥がれを起こします。

どうしても使う場合は、目立たない部分で少量試してからにしましょう。

Q3. エタノールの濃度はどのくらいが適切?

70〜80%が目安です。

濃度が高すぎると乾燥が早く、十分な除菌効果が得られない場合があります。

使用時は換気をしっかり行い、火気の近くでは使用しないよう注意してください。

Q4. ワックスやオイルはどれくらいの頻度で塗ればいい?

玄関ドアなら年に1回程度が目安です。

梅雨前など湿気が高くなる季節に塗り直すと、汚れや水分をはじき、木の保護にもつながります。

Q5. カビが取れたあと、再発を防ぐには?

拭き取り後はしっかり乾燥させることが最も重要です。

加えて「換気」「除湿」「濡れたものを放置しない」この3つを意識するだけで、再発のリスクを大きく減らせます。

8. まとめ

今回は、室内や玄関の木製ドアに発生するカビの原因から、正しい落とし方、そして再発を防ぐための予防策までを解説しました。

自分で除去できるのは、おおよそ1㎡未満の範囲で、表面に発生している軽度なカビの場合です。

自力でカビ取りを行う際は、以下の手順を守りましょう。

ただし、広範囲にカビが広がっていたり、強いニオイ・塗膜の膨れ・変色が見られる場合は、自力での除去はおすすめできません。

カビが内部に残って再発したり、木材を傷める恐れがあります。

そのようなときは、木部の施工に詳しい専門業者へ相談しましょう。

カビを落としたあとは、再発を防ぐための予防が重要です。

次のポイントを意識することで、木製ドアを長く清潔に保てます。

カビ対策の基本は、湿気と汚れをためないことです。

日々の小さな工夫を続けて、カビの再発を防ぎ、清潔で快適な住まいを守りましょう。

コメント