「カーペットをめくったら、フローリングに黒カビが…」

「布団を敷いていた場所からカビ臭がして心配に…」

こうしたトラブルは、多くの家庭で実際に起きている身近な問題です。

一見乾いているように見えるフローリングでも、湿気や汚れがたまりやすく、カビの温床になることがあります。

特にカーペットや布団の下、家具の裏、壁際など通気の悪い場所は要注意です。

放置すると、以下のような深刻な問題に発展する恐れがあります。

- 健康被害(アレルギー・咳・倦怠感など)

- 床材の劣化や変色

- 賃貸物件での原状回復トラブル

だからこそ、早期発見と正しい対処が重要です。

本記事では、フローリングの正しいカビ取り方法、自力で落とせない場合の対応、そして再発を防ぐための生活習慣まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。

すでにカビにお困りの方はもちろん、予防したい方にも役立つ実践的な情報をお届けします。

ぜひ最後までご覧いただき、清潔で快適な住まいを守るヒントにしてください。

| この記事でわかること |

| ・フローリングにカビが生えやすい原因 ・やってはいけないカビ取りのNG行動 ・フローリングの正しいカビ取り方法 ・自分でカビを除去できないときの対応方法 ・カビを防ぐための5つの生活習慣 |

目次

1. フローリングにカビが生える4大原因

カビ対策で重要なのは、なぜ発生したのかを理解することです。

「掃除はしているのに、なぜか同じ場所にカビが出てくる…」と感じたことがある方は、根本原因を見落としている可能性があります。

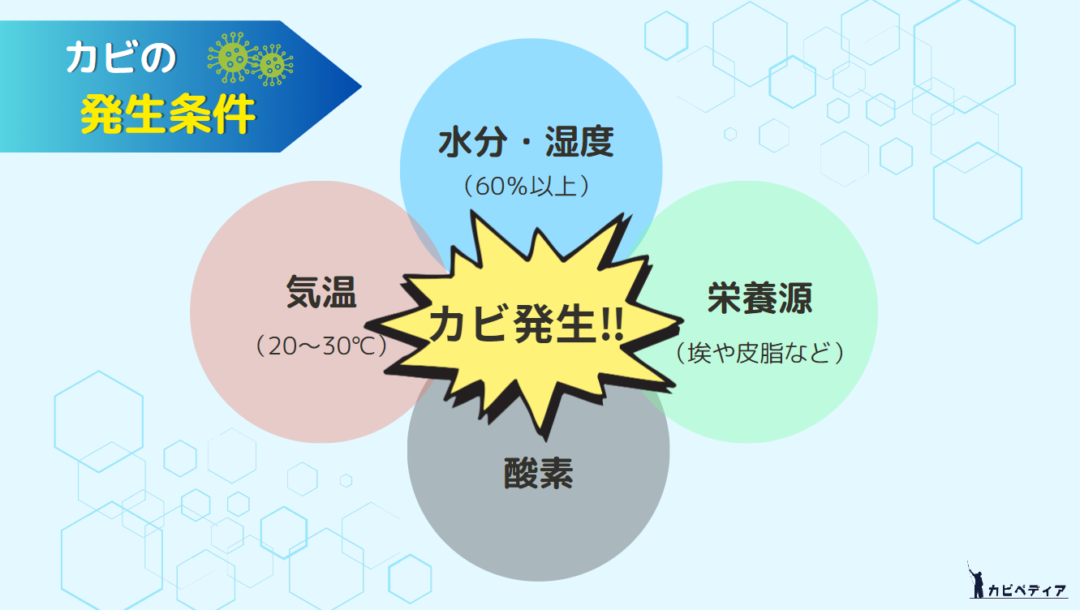

カビは、次の4つの条件が揃うと発生・繁殖します。

ここでは、フローリングにこれらの条件が揃いやすい理由を見ていきましょう。

1-1. 湿度60%以上の高湿度が続く

カビは湿度60%を超えると繁殖しやすく、表面湿度が80%近くなると急激に増えます。

梅雨・夏・冬の結露期は湿度が上がりやすく、カーペットや布団の敷きっぱなしは床との間に湿気がこもるため注意が必要です。

1-2. 室温20〜30℃で活動が活発になる

カビは20〜30℃で活動し、特に25〜30℃で最も繁殖が進みます。

人が快適と感じる温度と重なるため、エアコンや暖房で一定の室温が保たれる現代の住まいは、カビにとっても好条件になりがちです。

1-3. ホコリや皮脂などの栄養がある

カビはホコリ、髪の毛、皮脂、食べカスなどを栄養にして増殖します。

とくに掃除が届きにくい家具の下や部屋の隅は汚れがたまりやすく、湿気と合わさってカビの温床になります。

1-4. 酸素がある環境ならどこでも増える

カビは酸素を使って増える微生物です。

酸素があるかぎり、湿度・温度・栄養がそろえば、どこでも繁殖する可能性があります。

酸素は遮断できないため、残りの3つの条件をコントロールすることが対策の要です。

フローリングのカビが出たら、まずはカビリスク診断

フローリングは一度きれいにしても、住まいの湿気環境によっては同じ場所に再発しやすいことがあります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2. 見落とされやすいカビ発生ポイント

カビはフローリングのどこにでも発生する可能性がありますが、実際には湿気がたまりやすい場所に集中する傾向があります。

特に見えにくく、空気の流れが悪い場所はカビの温床になりやすいため注意が必要です。

この章では、見落としがちなカビの発生ポイントを紹介します。

心当たりのある場所は早めに確認してみましょう。

2-1. 家具の裏や部屋の隅

大型の家具やベッド、テレビ台の裏側は、空気がほとんど流れない「死角」になりがちです。

湿気がたまりやすく掃除もしにくいため、知らないうちにカビが広がっていることもあります。

特に床と家具の接地面や壁とのすき間は注意が必要です。

年に数回は家具を動かし、裏側や床との境目に黒ずみやカビ臭がないか確認しましょう。

2-2. 観葉植物やペット用品の周り

植物の鉢や受け皿の周辺は、水分と有機物が集まりやすく、カビの発生しやすいポイントです。

水やり後に床が濡れていたり、受け皿の水を放置すると、床の目地からカビが広がることがあります。

また、ペットの水飲み場やトイレ周辺も、水滴や汚れが残りやすく注意が必要です。

日ごろから湿気や汚れの蓄積に気を配るようにしましょう。

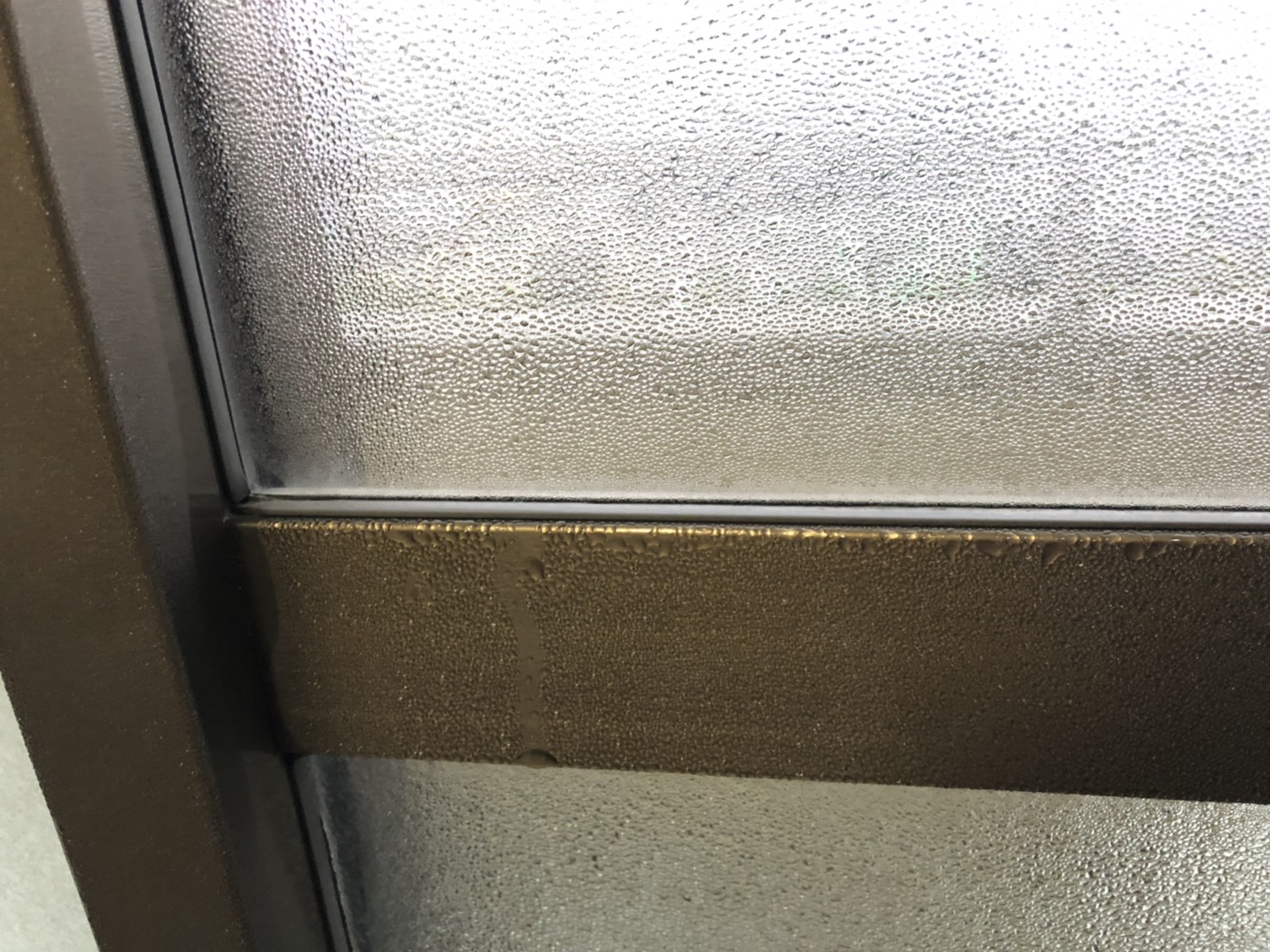

2-3. 窓際やカーテンの裏側

冬の結露や梅雨時は、窓の下やカーテン裏が高湿度になりやすく、気づかないうちにカビが発生していることがあります。

特に、床に触れる長いカーテンは水分を吸い、カビの温床になることがあります。

窓まわりにカビ臭や変色がある場合は注意が必要です。

結露が出やすい季節は、朝のうちに水気をしっかり拭き取りましょう。

3. やってはいけないカビ取りNG行動

カビを見つけたらすぐに掃除したくなりますが、誤った方法で対処すると、かえってカビを広げてしまうことがあります。

ここでは、多くの人がやりがちなNG行動を4つ紹介します。

3-1. 掃除機で吸い取ると胞子が拡散する

掃除機でカビを吸えばきれいになりそうに見えますが、カビの胞子は非常に小さいため、フィルターをすり抜けてしまうことがあります。

その結果、排気と一緒に胞子が空気中に放出され、室内に広がってしまうおそれがあります。

除去の際は、まず拭き取りで対応し、掃除機の使用は完全に乾燥したあとの仕上げにとどめるのが安全です。

3-2. 酢・重曹・メラミンスポンジは床を傷めやすい

酢や重曹はナチュラルクリーニングとして人気ですが、フローリングには向いていません。

酢は酸性が強く塗装を傷めることがあり、重曹やメラミンスポンジも研磨性が高く表面を削ってしまう可能性があります。

見た目を損ねたり劣化を早めたりするため、フローリングのカビ取りには避けた方が安心です。

3-3. 浴室用のカビ取り剤をそのまま使うのは危険

市販のカビ取り剤の多くは塩素系で、タイルなど水に強い素材用に作られています。

木製のフローリングに使うと、色落ちや変色、表面の剥がれを引き起こす恐れがあります。

カビ取り剤を使用する際は、フローリングに対応した製品を選び、目立たない場所でテストしてから使うようにしましょう。

3-4. 水拭きだけでは逆効果になることがある

水には除菌効果がないため、表面を水拭きしてきれいになったように見えても、カビの根は残ってしまいます。

さらに、水分を与えることでカビの好む環境をつくり、かえって繁殖を促す可能性があります。

カビを除去する際は、消毒用エタノールなどの除菌剤を使用し、作業後はしっかり乾燥させることが重要です。

4. フローリングの正しいカビ取り手順

カビが発生する原因やNGな掃除法を把握したところで、次は正しい除去方法を確認していきましょう。

フローリングに生えたカビは、その種類や広がり方によって適した対処法が異なります。

ここでは、具体的なカビ取り手順を紹介します。

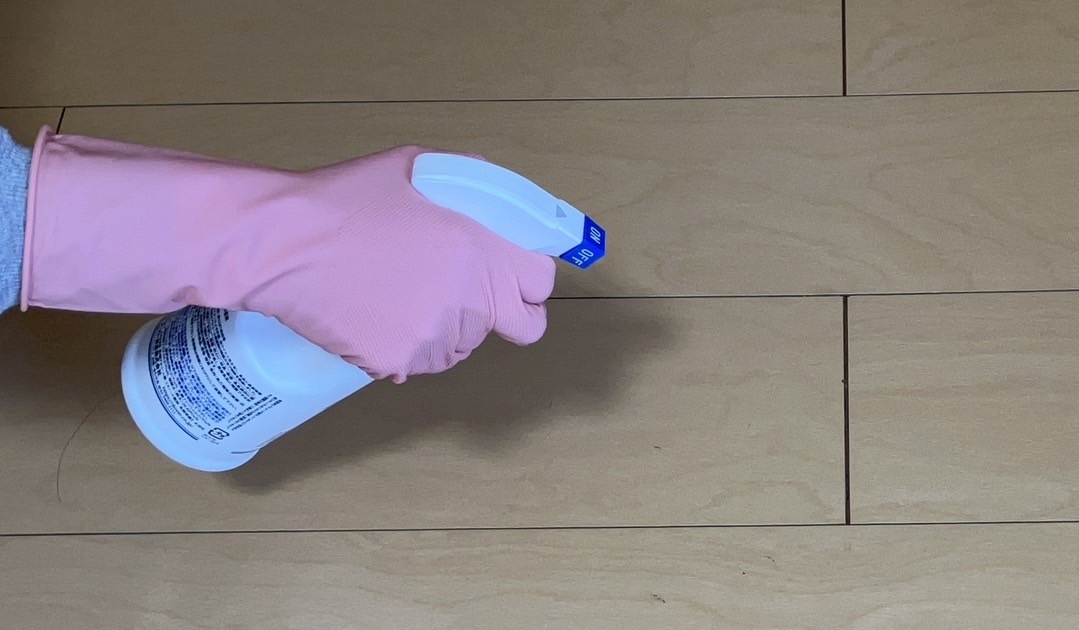

4-1. 表面の白カビは「消毒用エタノール」で除去

ふわっと白く表面に広がる軽度のカビであれば、消毒用エタノール(濃度70〜80%)を使えば簡単かつ安全に取り除くことができます。

エタノールは揮発性が高いため、乾燥が早く、フローリングに水分が残りにくいのがメリットです。

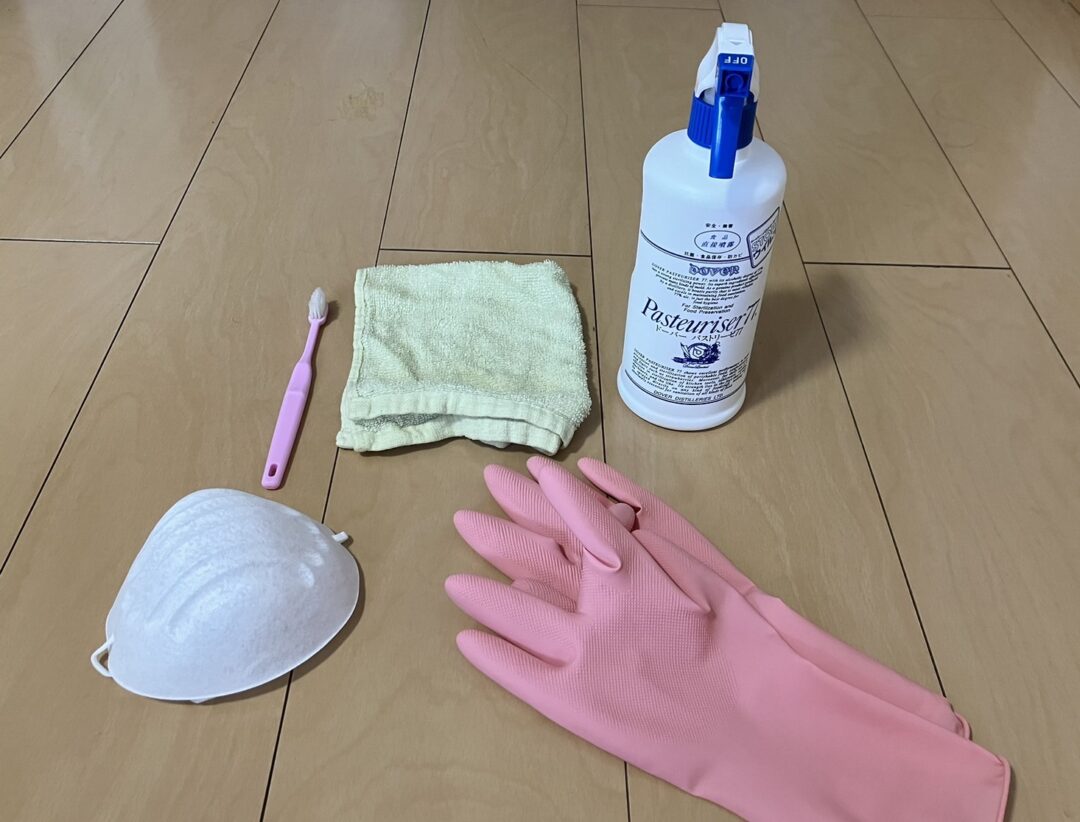

用意するもの

- スプレータイプの消毒用エタノール

- 歯ブラシ

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

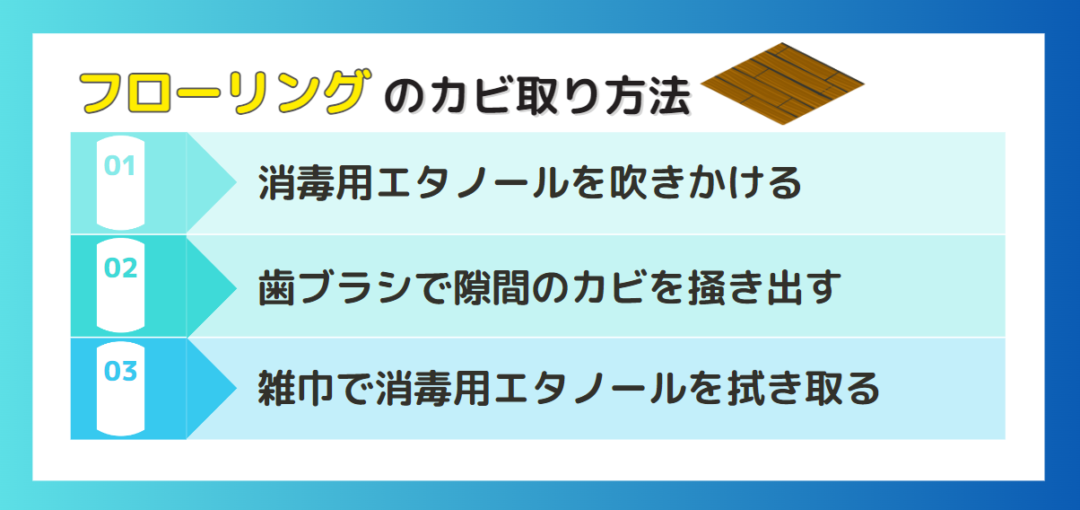

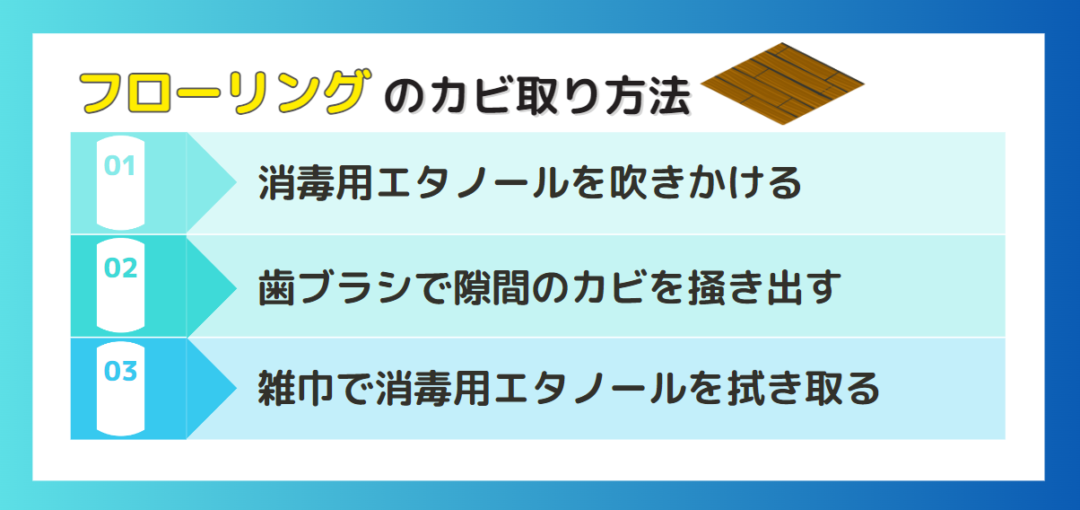

カビ取り手順

① 消毒用エタノールを吹きかける

作業前に、床の表面に汚れがある場合は軽く拭き取っておきます。

その後、カビが生えている部分とその周囲に消毒用エタノールをスプレーし、5〜10分ほど放置します。

② 歯ブラシで隙間のカビを掻き出す

フローリングの目地に入り込んだカビは、歯ブラシを使ってやさしく掻き出します。

③ 雑巾で消毒用エタノールを拭き取る

乾ききっていないエタノールと、掻き出したカビを雑巾で丁寧に拭き取ります。

カビが残っている場合は、①〜③の工程を繰り返してください。

最後に、しっかり乾かして終了です。

4-2. 黒カビにはカビ取り剤が効果的

広がった黒カビには、木材用のカビ取り剤を使うと高い効果が期待できます。

殺菌や漂白作用により、表面に出ているカビであればしっかり落とせることが多く、家庭でも対応が可能です。

ビーワンコーポレーション カビホワイト カビソフト除去スプレー

出典:Amazon

ただし、使用前には床材の種類や塗装との相性を必ず確認してください。

素材によっては使用できないこともあるため、目立たない場所でテストし、変色が起きないか確認するのが安心です。

また、ハーツクリーンの「カビ取りマイスターキット」は、プロが使用する液剤を家庭用に改良したもので、住宅内のさまざまな場所に対応できます。

除カビ剤と防カビ剤がセットになっており、再発予防も手軽に行えるのが特長です。

成分の安全性にも配慮されており、子どもやペットがいるご家庭でも安心して使えます。

ただし、カビが塗装の下や木材の内部まで入り込んでいる場合は、表面処理だけでは除去できないことがあります。

そうしたケースでは、研磨や張り替えなどの対応が必要になる可能性もあるため、業者への依頼を検討している場合は6. 業者に相談するタイミングと選び方のポイントを参考にしてください。

5. フローリング以外の床材に生えたカビの対処法

床材にはフローリング以外にもさまざまな種類があり、素材によってカビの落とし方や使える薬剤が異なります。

間違った方法を使うと傷みの原因にもなるため、それぞれの素材に合った対処が大切です。

5-1. 無垢材やオイル仕上げの床

無垢材は水分や薬剤を吸い込みやすく、シミや変形の原因になりやすい素材です。

また、オイル仕上げや自然塗料が施された床では、エタノールによって変色することもあるため注意が必要です。

まずは目立たない場所でテストし、問題がなければ、逆性石けんや中性洗剤を薄めて布に含ませ、やさしく拭き取りましょう。

拭いたあとは、すぐに乾いた布で水分を吸い取り、よく乾かすのがポイントです。

それでも黒ずみが残る場合は、無理にこすらず、早めに専門業者へ相談するのが安心です。

■関連記事■無垢フローリングにカビ取り剤はNG?プロが教える正しいカビの落とし方と予防策

5-2. クッションフロア・フロアタイル

クッションフロアやフロアタイルは水に強い素材ですが、目地や接着部分にカビが入り込みやすいという特徴があります。

カビが見えているところは、エタノールをスプレーして拭き取り、よく乾かせばOKです。

目地やすき間のカビは、歯ブラシを使って軽くこすり取ると落としやすくなります。

裏側にもカビが発生している場合は、表面清掃だけでは不十分なため、張り替えと下地の除カビ・乾燥を行うことが望ましいです。

5-3. タイルカーペット

タイルカーペットの裏側には、フェルトやウレタンなど湿気をためこみやすい素材が使われていることが多く、気づかないうちに裏側からカビが広がっていることがあります。

カビを見つけたら、まずすべてのタイルをめくって裏面をしっかり乾かしましょう。

床側にもカビがついている場合は、エタノールを使って拭き取り、よく乾かすのが基本です。

フェルト部分に黒ずみやカビのにおいが残っているときは、貼り替えも検討してください。

■関連記事■絨毯に黒カビが!?自宅でできるカビ取り方法と重曹を使った掃除法を解説

6. 業者に相談するタイミングと選び方のポイント

ここまで、自力で行えるカビ取りの方法を紹介してきましたが、すべてのカビが家庭用の処置で解決できるとは限りません。

特に、何度除去してもすぐに再発するようなカビは、床材の奥や構造内部にまで菌糸が入り込んでいる可能性があります。

この章では、自力での対応が難しいケースや、業者に相談すべき具体的なタイミング、信頼できる業者の選び方のポイントについて解説します。

6-1. 床の奥までカビが進行している場合の対処法

掃除しても同じ場所にカビが出る場合は、床材の内部や下地までカビが入り込んでいる可能性があります。

フローリングが浮いている、黒ずみが広がる、カビ臭がするなどの症状は、構造内部で進行しているサインです。

このような状態では、床材の張り替えや下地の交換など、構造的な処置が必要になることもあります。

単に表面を張り替えるだけではなく、内部の湿気やカビの根を取り除くことが根本的な再発防止につながります。

■関連記事■床下カビ取りの完全ガイド|新築でも発生する原因・浸水被害・再発防止・業者選びを徹底解説

6-2. 専門業者に依頼すべきタイミング

次のようなケースでは、個人での対応に限界があるため、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。

- 同じ場所に黒カビが繰り返し発生する

- カビ臭が強くなってきた

- 床の隙間から黒ずみが染み出している

- 水漏れや結露の原因がはっきりしない

- 無垢材など特殊な床材で正しい対処法がわからない

専門業者であれば、原因調査から適切な除去方法の選定、防カビ施工まで一貫対応が可能です。

必要に応じて、部分的な補修や再発防止のアドバイスまで受けられるため、長期的な安心にもつながります。

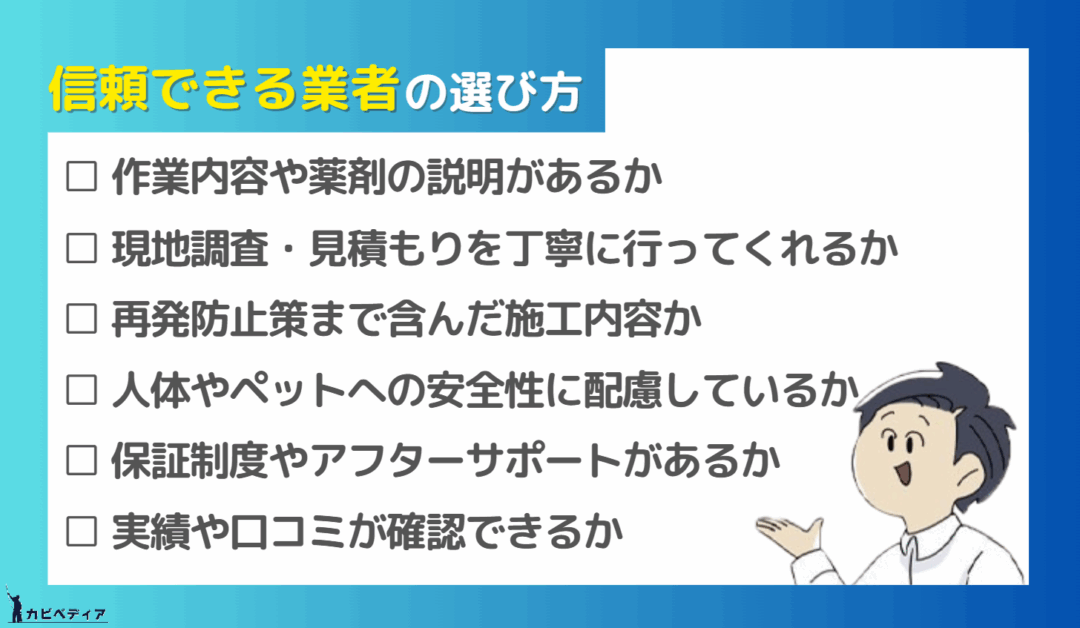

6-3. 業者を選ぶときのポイント

信頼できる業者を選ぶには、事前の見極めが大切です。

以下の6つのポイントを参考に、安心して任せられるかどうかを確認しましょう。

作業内容や薬剤の説明があるか

使う薬剤や作業の流れについて、事前に丁寧に説明してくれる業者が理想です。

説明があいまいな場合は、後でトラブルになる可能性があります。

現地調査・見積もりを丁寧に行ってくれるどうか

実際の状況を見てから、素材や範囲に合った提案をしてくれるか確認しましょう。

見積もりもわかりやすく、後から不明な追加費用が出ないかどうかも大切なチェックポイントです。

再発防止策まで含んだ施工内容か

除去だけでなく、防カビ処理や湿気対策まで含んだ提案かどうか確認しましょう。

再発防止策のない施工では、数ヶ月後にカビが再発するリスクがあります。

人体やペットへの安全性の配慮しているか

施工後も生活する空間だからこそ、安全性の高い薬剤を使っているかは重要です。

低刺激・無臭など、家族やペットにもやさしい処方か確認しましょう。

保証制度やアフターサポートがあるか

再発が心配な方は、保証制度がある業者を選ぶと安心です。

定期点検や再施工の対応内容も、事前に確認しておくと良いでしょう。

施工実績や口コミが確認できるか

Googleマップや比較サイトの評価、SNSでの口コミなど、実際の利用者の声もチェックしましょう。

施工事例の写真が公開されていれば、技術力も把握しやすくなります。

初めて業者に依頼する場合は、複数社から見積もりを取り、説明や対応を比較検討するのもおすすめです。

費用だけでなく、担当者の対応の丁寧さや信頼感も大切な判断基準になります。

■関連記事■【2026年版】プロが厳選したおすすめカビ取り業者5選|費用相場・選び方も徹底解説

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

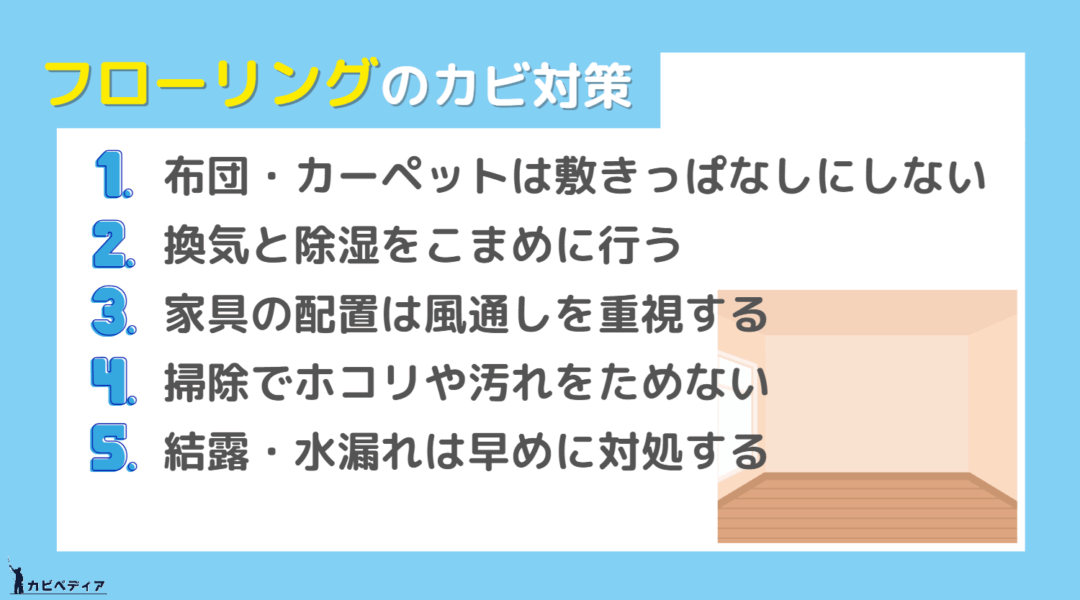

7. フローリングのカビを防ぐ5つの生活習慣

カビを除去できたとしても、環境がそのままでは再発してしまうことがあります。

とくにフローリングのように湿気がこもりやすい場所では、日常のちょっとした油断がカビの温床になりかねません。

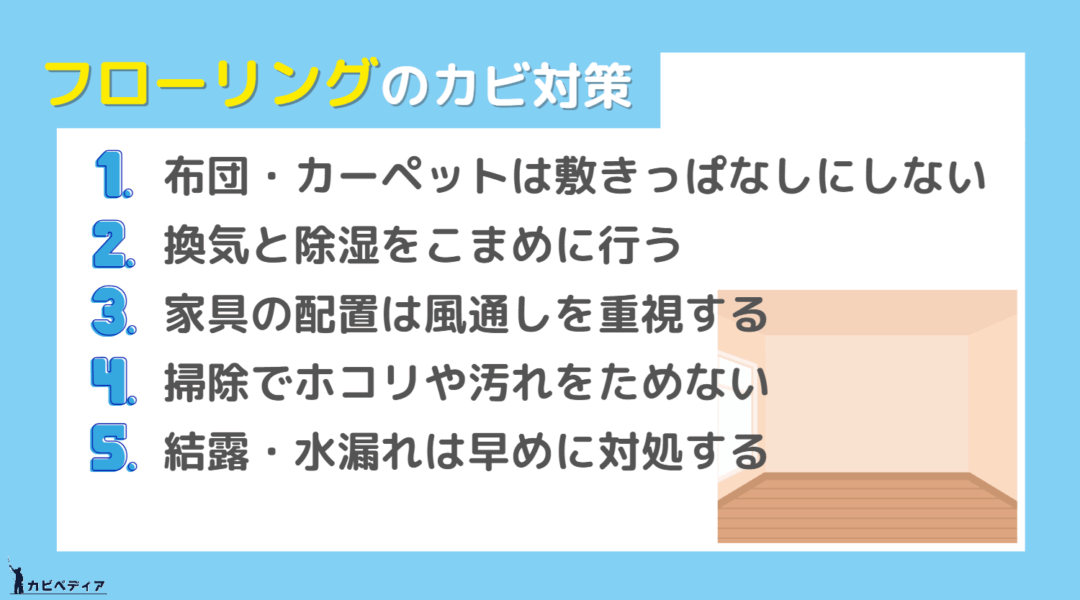

ここでは、フローリングのカビ対策として、今日から始められる5つの生活習慣を紹介します。

7-1. 布団・カーペットは敷きっぱなしにしない

布団やカーペットを長時間敷いたままにしていると、湿気と熱がこもってカビが発生しやすくなります。

特に布団は、寝汗や体温の影響で床が湿りやすくなるため、毎朝たたむ習慣をつけることが大切です。

ふとん乾燥機や天日干しを活用し、すのこや除湿シートを併用すると湿気対策になります。

カーペットも時々めくって裏側を乾かし、定期的に干して湿気を逃がしましょう。

7-2. 換気と除湿をこまめに行う

カビは湿度の高い環境を好むため、室内の湿度は60%未満を目安に保ちましょう。

1日2〜3回の窓開け換気に加え、換気扇やサーキュレーターで空気を循環させると効果的です。

湿度が高くなりやすい部屋では、換気だけでは足りないこともあるため、除湿機やエアコンの除湿機能も積極的に活用してください。

また、湿度計で数値をチェックする習慣をつけておくと、見えない湿気にも早く気づけます。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

7-3. 家具の配置は風通しを重視する

家具下は湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすい場所です。

脚付きの家具を選び、床に直置きしないことで通気性が確保され、カビ予防につながります。

加えて、大型家具は壁から5cm以上離して設置し、裏側にも空気を通すことで結露やカビの発生を防げます。

7-4. 掃除でホコリや汚れをためない

ホコリや髪の毛、皮脂、食べカスといった有機物は、カビの栄養になります。

見える汚れだけでなく、カーペットの裏、家具の下、部屋の隅など、日頃見逃しがちな場所を意識して掃除することがポイントです。

週に1〜2回は、掃除機やフローリングワイパーを使って丁寧に清掃し、観葉植物やペット用品の周りもこまめに拭き取るようにしましょう。

花王 クイックルワイパー フロア用掃除道具 本体

出典: Amazon

花王 クイックルワイパー ドライシート

出典: Amazon

7-5. 結露・水漏れは早めに対処する

カビが発生している場所の背景には、結露や配管の水漏れといった「見えない原因」が潜んでいることがあります。

特に冬場の窓まわりは結露が出やすく、その水分が床に流れてカビを広げるケースも少なくありません。

日常的に配管やサッシまわりをチェックし、濡れていたり染みが出ていたりする場合は、早めに対処するよう心がけましょう。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

8. フローリングのカビに関するよくある質問(FAQ)

フローリングのカビ対策に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。

対処法に迷ったときや、安全性が気になる場合は、ぜひ参考にしてください。

Q1. アルコールは床材に使って大丈夫?

基本的には使えますが、床の素材によっては注意が必要です。

消毒用エタノール(70〜80%)はカビ取りに効果的ですが、無垢材やワックス仕上げの床では変色やツヤ落ちのリスクがあります。

使う前に、目立たない場所でテストしてから使うのが安心です。

Q2. カビが何度も再発するのはなぜ?

カビの原因が残っている可能性があります。

表面だけを拭き取っても、湿気・汚れ・床内部に入り込んだカビが取りきれていなければ、再発してしまいます。

まずはカビの根までしっかり除去し、そのあと十分に乾燥させることが大切です。

さらに、防カビ処理や換気・除湿の見直しも行いましょう。

それでも改善しない場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

Q3. ペットや赤ちゃんがいてもカビ取りできる?

可能ですが、使用する薬剤の成分には注意が必要です。

塩素系など刺激の強い薬剤は、においや成分が体に影響を与えることもあるため、避けた方が安心です。

家庭で使用する場合は、アルコールや逆性石けんなど、刺激が少なく安全性が確認されているものを選びましょう。

また、ハーツクリーンの「カビ取りマイスター」は、危険な成分を含んでいないため、ペットや赤ちゃんがいる環境でも安心して使用できます。

カビ取りマイスター 除カビ剤

Q4. 市販の防カビスプレーは効果ある?

市販の防カビスプレーも、使い方によってはカビの予防に一定の効果が期待できます。

ただし、製品によって持続時間に差があり、こまめな再使用が必要なケースもあります。

スプレーだけに頼らず、掃除や除湿などの対策もあわせて行うことが大切です。

長期的な効果を求める場合は、専門業者による防カビコーティングも検討してみてください。

9. まとめ

今回は、フローリングに発生するカビの原因、効果的な除去方法、そして再発を防ぐための生活習慣について詳しく解説しました。

フローリングのカビは見た目だけの問題ではなく、住宅の劣化や賃貸物件でのトラブル、さらには健康被害を引き起こす可能性もあります。

軽度で範囲が狭い白カビであれば、消毒用エタノールを使って自力で除去することも可能です。

その場合は以下の手順で行いましょう。

黒カビも表面にとどまっていれば、木材対応のカビ取り剤で対処できるケースがあります。

ただし、カビが内部まで根を張っている場合は、表面をきれいにしてもすぐに再発してしまい、場合によってはリフォームが必要になることもあります。

また、白カビでも発生範囲が広い場合は、完全に除去するのが難しく、自力では再発リスクが高まります。

「何度も同じ場所にカビが出る」「床材が変色している」「カビ臭がとれない」といった症状があるなら、無理せず専門業者への相談を検討しましょう。

業者であれば、除去・乾燥・防カビ処理まで一貫した対応が可能です。

また、カビを取り除いても湿気や汚れが残っていれば、再発のリスクはなくなりません。

日々の生活の中で、以下のカビを防ぐ5つの習慣を意識的に取り入れましょう。

カビのない住まいを守るには、日々のちょっとした意識と対策の積み重ねが大切です。

本記事が、快適で安心な暮らしを続けるためのヒントになれば幸いです。