「新築の家なのに、もうカビ…?」

憧れだった新築マイホームで、予想外のカビトラブルに悩んでいませんか?

せっかくの新居に黒カビや青カビが生えたり、カビ臭さが気になったりすると、大切な住まいでの暮らしに大きな不安を感じてしまうでしょう。

実は「高気密・高断熱」が主流となった今どきの新築住宅ほど、カビが生えやすいと言われています。

高気密・高断熱住宅は、室内の温度を一定に保ちやすく省エネ効果が高い一方で、湿気がこもりやすく、カビが繁殖しやすい環境が整ってしまうのです。

本記事では、新築住宅でカビが発生する原因やカビを見つけた時の正しい対処方法、住宅のカビ対策などをプロの視点でわかりやすく解説します。

家族の健康と快適な住まいを守るため、ぜひ最後までお読みください。

| この記事で分かること |

| ・新築でカビが生えやすい理由と注意点 ・施工不良が疑われる場合の相談・対処法 ・カビ発生時の正しい対処法 ・住宅のカビを防ぐための対策 |

目次

1. 「施工不良かも?」と思ったら最初に読むべきこと

せっかく購入したマイホームにカビが生えたら、それがたとえ小さなものであっても、大きなショックや戸惑いを感じるのは当然です。

しかもその原因が、単なる生活習慣ではなく「施工ミスかもしれない」と思うと、不安も大きくなります。

まずは、施工トラブルが疑われるケースの見分け方と、建設会社に相談する際の準備、さらに必要に応じた専門調査や相談窓口の活用方法について確認していきましょう。

1-1. 瑕疵(かし)が疑われるケースとは?

新築住宅でカビが発生したとき、その原因が生活習慣による湿気だけとは限りません。

なかには、建物の構造や施工に問題があるケースもあります。

特に、以下のような症状が見られる場合は注意が必要です。

- フローリングの反りや沈みがある

- 壁一面に黒カビが広がっている

- カビの臭いがするが原因箇所が分からない

- 天井裏や床下にカビが発生している

このような状況の場合、施工不良や漏水といった構造的な問題が隠れている可能性があります。

まずは、建設会社や工務店に状況を伝え、現地確認を依頼しましょう。

保証期間内であれば、住宅瑕疵担保責任保険などの保証制度が利用できるケースもあるため、早めに相談・申請の準備を進めることをおススメします。

1-2. トラブルを防ぐためにやっておくべきこと

施工会社にカビの問題を相談する際、カビが発生したと伝えるだけでは不十分なことがあります。

あとから「言った・言わない」のトラブルにならないよう、やり取りの記録や準備をしっかり整えておくことが大切です。

以下のポイントを意識して対応しておきましょう。

証拠はしっかり記録しておく

カビの写真や動画、発生日時や場所などを証拠を記録しておくと、交渉の際に役立ちます。

可能であれば経過観察も残しておくとより効果的です。

やり取りは必ず書面・メールで残す

口頭での約束は後々のトラブルにつながります。

訪問日時、担当者名、対応内容などはメールやメモなどで履歴を残しておきましょう。

第三者の相談機関も検討する

話が平行線になったり、対応に納得できない場合は、消費生活センターや弁護士に相談することも検討してください。

また、カビ対策の専門業者に調査してもらうのもお勧めです。

早めに客観的な意見をもらうことで、無用な争いやストレスを避けやすくなります。

1-3. 専門的な調査と相談窓口の活用方法

建設会社に相談したあとは、技術者や営業担当者が現地を確認し、必要な対応を検討するのが一般的な流れです。

ただし、必ずしも迅速・丁寧な対応がなされるとは限らず、対応が遅れたり、内容が不十分だったりするケースも少なくありません。

そうした場合には、カビ対策の専門家に相談することが次の選択肢となります。

カビぺディア編集長の穂苅は、これまでに新築住宅に関するカビトラブルの調査、住宅保証との連携、訴訟サポートまで幅広く対応してきた実績があります。

相談は無料で、まずは現在の状況や経緯を詳しくお伺いした上で、原因の見極め方や、次に取るべき具体的な行動について専門的な視点からアドバイスいたします。

ご希望の方は、以下のお問い合わせフォームの詳細欄に「穂苅による新築カビ相談希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

また、必要に応じて専門的なカビ調査を行ったうえで、無料の法務相談をご案内することも可能です。

「このまま放置していいのか分からない」「保証の範囲に入るか不安」といった場合も、第三者の視点で冷静に整理することができます。

トラブルが大きくなる前に、どうぞお気軽にご相談ください。

スムーズで納得のいく解決に向けて、専門家としてしっかりサポートいたします。

新築でも不安があるなら、まずはカビリスク診断

高気密の新築は湿気がこもりやすく、原因が「施工」なのか「住環境」なのかの切り分けが重要です。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2. 新築住宅にカビが生えるのはなぜ?意外と多い原因とは

1. 「施工不良かも?」と思ったら最初に読むべきことでは住宅瑕疵の場合の対処法について解説しました。

しかし、実際には施工に問題がなくても、新築住宅というだけでカビが発生する条件がそろっていることも珍しくありません。

高気密・高断熱の構造、水分を含んだ建材、室内での生活排湿など、さまざまな要因が重なることで、入居直後からカビが発生するケースも多く見られます。

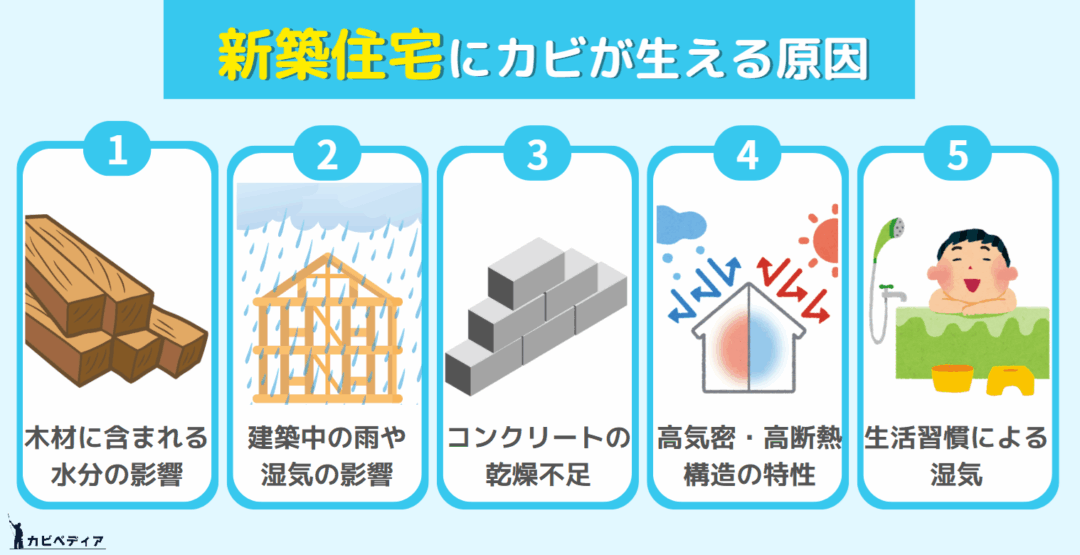

ここでは、新築住宅でカビが発生する5つの主な原因についてわかりやすく解説していきます。

2-1. 木材に含まれる水分の影響

新築住宅で使用される木材や合板などの建材に水分が含まれていることがあります。

これが十分に乾かないまま内装が仕上げられると、室内に湿気がこもりやすくなり、カビが発生しやすい状態になります。

また、入居後には調理中の湯気や呼気、寝汗などが加わることで、湿度が一気に上昇し、カビのリスクがさらに高まります。

2-2. 建築中の雨や湿気の影響

工事中に台風や長雨などが重なり、木材が濡れたまま施工された場合、建物の内部に湿気が残った状態で引き渡されることがあります。

特に、雨風を防ぐ「養生」が不十分だった場合は要注意です。

一見きれいに見える室内でも、壁の裏側や断熱材の中など、目に見えない部分に湿気が閉じ込められていると、時間の経過とともにカビが発生することがあります。

2-3. コンクリートの乾燥不足

鉄筋コンクリート造の住宅では、完全に乾くまでに1〜2年かかると言われています。

この間、コンクリート内部から徐々に放出される水分が、壁の内側や天井裏にこもると、カビが発生しやすくなります。

さらに、施工時に使われる壁紙やフローリングの接着剤にはカビの栄養源となる有機成分が含まれているため、施工直後の室内はカビが発生しやすい環境が整っているともいえます。

2-4. 高気密・高断熱構造の特性

現代の新築住宅は、省エネ性を高めるために高気密・高断熱構造が標準化されています。

この構造は断熱性や防音性に優れる一方で、空気がこもりやすく、湿気が逃げにくいという特徴があります。

また、外気との温度差が大きくなりやすく、窓や壁の内側で結露が発生しやすくなるほか、押し入れやクローゼット、家具の裏など空気が滞留する場所では、湿気がこもってカビが広がりやすくなります。

2-5. 生活習慣による湿気

カビは建物の構造や施工だけでなく、日々の生活習慣によっても発生します。

調理中の湯気、入浴後の蒸気、人の呼気や寝汗など、室内では日常的に多くの水蒸気が発生しており、それをきちんと排出できないと室内の湿度が上昇していきます。

特に、24時間換気システムを止めてしまっていたり、給気口が家具などでふさがれていたりすると、湿気の逃げ場がなくなり、知らないうちにカビの温床となってしまう可能性があります。

3. カビを放置するとどうなる?家と健康に及ぶリスク

これまでにご紹介したように、新築住宅であってもカビが発生する原因はさまざまです。

では、そのカビを放置したままにしておくと、住まいや暮らしにどんな影響があるのでしょうか。

ここでは、特に注意すべき3つのリスクについて詳しく解説します。

3-1. ダニやシロアリの発生とさらなる被害

カビを放置すると、ダニやシロアリが発生しやすい環境が整ってしまいます。

特にシロアリは木材を食害するため、被害が深刻化すると建物の構造が弱くなり、耐震性にまで影響を及ぼす可能性があります。

また、カビはダニの栄養源にもなるため、カビがあることでダニが増え、フンや死骸が蓄積し、それが再び建材を傷めるといった悪循環につながることもあります。

たとえ害虫を駆除しても、根本にあるカビを取り除かなければ再発リスクは高いままです。

カビ対策と害虫対策は切り離さずに考えることが、家を守るための近道といえるでしょう。

■関連記事■シロアリが好む家はカビも好む!知らないと危険な発生原因と効果的な対策まとめ

3-2. 家の劣化と構造的リスク

カビは表面にとどまらず、建材の奥深くまで侵食していくことがあります。

菌糸が内部に根を張ってしまうと、表面をいくら拭き取っても除去しきれず、部分的な補修では追いつかないほどに被害が進行するケースも珍しくありません。

特に木材の腐朽が進行すると、建物全体の耐久性に影響し、住宅の寿命を縮めることにつながります。

また、壁や窓周辺の結露をそのままにしておくと、断熱材が劣化し、断熱性能が低下。

結果としてさらに結露が増えるという「負のスパイラル」に陥るおそれもあります。

もし「これは施工不良かもしれない」と感じるような症状がある場合は、早めに建設会社へ相談し、住宅瑕疵として対応できるか確認することが重要です。

対応の流れや相談時のポイントについては、1. 「施工不良かも?」と思ったら最初に読むべきこともあわせてご覧ください。

3-3. 健康への影響とシックハウス症候群

カビの問題は、家そのものだけではありません。

空気中に浮遊する胞子やカビが出す有害物質は、住む人の健康にも深刻な影響を与えることがあります。

特にカビを長期間放置した場合、以下のような健康リスクが高まります。

- 鼻炎・皮膚炎・喘息など、アレルギー症状の悪化

- カビや胞子が原因となるシックハウス症候群

- カビ毒(マイコトキシン)による呼吸器系への影響

- カビ臭によるストレスや不快感の蓄積

これらの影響は、空気の流れが滞りがちな高気密・高断熱住宅でとくに顕著です。

胞子が室内にとどまりやすいため、空気中を巡りながらじわじわと体への負担を与えてしまいます。

特に、妊婦や乳幼児、高齢者など免疫力の弱い方がいるご家庭では、より慎重な対応が求められます。

4. 新築住宅でカビが発生しやすい場所とは?

ここまで、新築住宅にカビが発生する原因や、放置によるリスクについて見てきました。

では実際、家の中のどこでカビが生えやすいのでしょうか。

この章では、新築でも特に注意が必要なカビの発生パターンを場所別に解説します。

「自分の家も当てはまるかも」と感じたら、早めのチェックと対策が重要です。

4-1 湿気がこもりやすい玄関や靴箱やシンク下

玄関まわりや靴箱、キッチンのシンク下は、日常的に湿気がこもりやすい代表的な場所です。

靴箱は特に換気されにくく、濡れた靴をそのまま収納すると湿度が急上昇し、カビが発生しやすくなります。

また、シンク下には配管が通っており、結露やわずかな水漏れが原因でカビが繁殖することもあります。

■関連記事■下駄箱のカビ対策マニュアル|初心者でも失敗しない!カビ取り&予防テクニック

■関連記事■シンク下収納のカビ問題はアルコール除菌で即解決!プロ仕様のケア方法も紹介

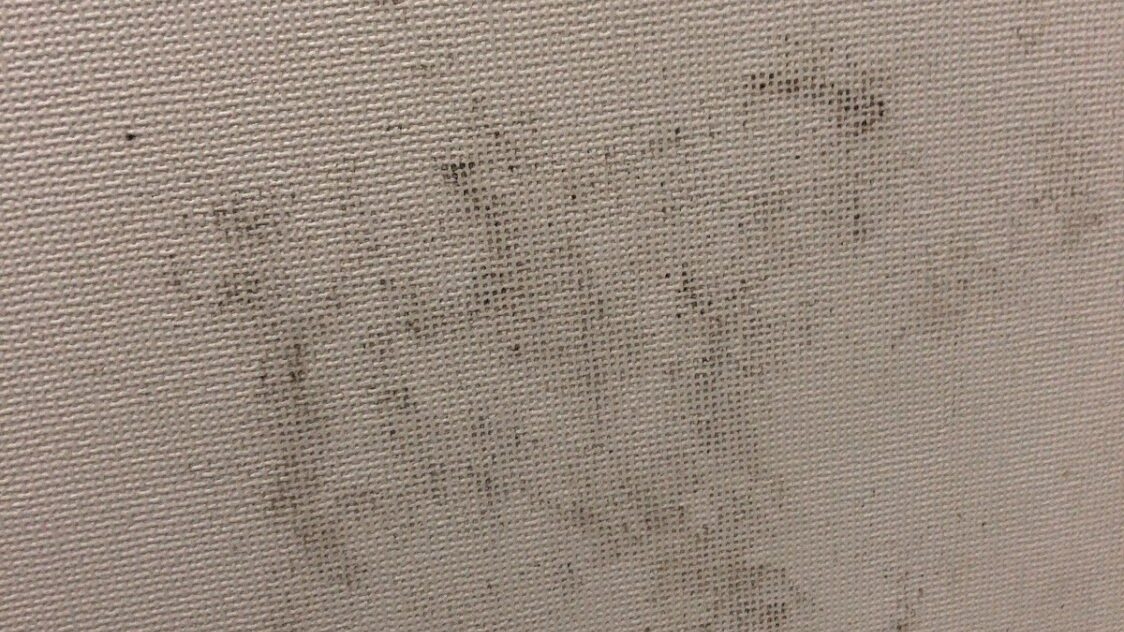

4-2 気づきにくい壁紙の裏側

一見きれいに見える壁でも、実は内側でカビが広がっていることがあります。

コンクリートの乾燥不足や建材に残った湿気が原因で、壁内部に湿気がこもり、カビが発生しやすい状態になるためです。

さらに、壁紙を貼る際に使用される接着剤には、カビの栄養源となる成分が含まれていることもあり、条件がそろうと急速に繁殖が進んでしまいます。

壁紙がふくらんでいたり、めくれかけていたり、室内にカビ特有のにおいを感じるようなときは、壁の裏側でカビが進行しているサインかもしれません。

■関連記事■壁紙の内側にカビが!原因別の対処方法と再発を防ぐポイント

4-3 湿度が高くなりやすい水回りや窓のサッシ

浴室や脱衣所、窓まわりは、住宅の中でも特に湿度が高くなりやすいエリアです。

入浴後に湿気がしっかり排出されないと、壁や天井に水滴が残り、カビが発生しやすくなります。

また、窓のサッシまわりも、外気との温度差で結露が生じやすいので要注意です。

■関連記事■窓・サッシのカビ取り完全ガイド|重曹・エタノール活用から結露対策・再発防止までプロが解説

4-4 空気が滞留しやすい家具の裏や押し入れやクローゼット

高気密な新築住宅では、空気の流れが滞りがちな場所がカビの温床になりがちです。

とくに、壁にぴったりつけた家具の裏側や、閉め切った押し入れ・クローゼットの奥では、湿気が抜けずカビが発生しやすくなります。

カビ臭がこもっている、においがするといった場合は見えないところで進行しているかもしれません。

■関連記事■押入れ・クローゼットのカビ&湿気対策ガイド|開けっ放しは効果的?白カビ・茶色いシミの掃除法

4-5 天井裏や床下のカビは施工時の問題の可能性も

天井裏や床下など、普段目にしない場所でカビが発生する原因のひとつに、建築時の管理不備があります。

たとえば、雨の日に濡れたままの木材が使われていたり、断熱材に湿気が残ったまま施工されたりすると、完成後にカビがじわじわと広がることがあります。

見た目ではわかりにくいですが、においや壁のシミ、床材の浮きなどが異変のサインです。

施工ミスが疑われる場合は、早めに専門家や施工会社に相談しましょう。

5. カビを見つけたらどうする?自分でできる正しい対処法

カビは、初期の段階であれば自分で除去できるケースも少なくありません。

また、専門業者に依頼しても、実際の施工までに時間がかかることが多く、それまでの間にカビがさらに広がるのを防ぐために応急処置をしておきたいという方もいるでしょう。

ここでは、そうした状況で役立つ、自力でカビに対処するための正しい方法を紹介します。

ただし、やり方を間違えるとカビを広げてしまったり、建材を傷めてしまったりするおそれもあるため、まずはよくあるNG行動から確認しておきましょう。

5-1. やりがちNG行動!間違ったカビ掃除方法

カビ取りの際、間違った方法で対処してしまうと、カビを広げてしまったり、住宅の素材を傷めてしまうことがあります。

次のような行動は避けましょう。

掃除機で吸い取る

カビの胞子は非常に小さいため、掃除機で吸い取るとフィルターを通り抜けて部屋中にカビを拡散する恐れがあります。

カビは除菌効果のある薬剤で濡らし、拭き取るのが基本です。

水拭きだけで済ませる

水拭きでは菌糸や胞子が残りやすく、再発の原因になります。

除菌・抗菌効果のある薬剤を使い、拭き取り後はしっかり乾燥させましょう。

薬剤の使い方を誤る

市販の薬剤でも、素材に合わないものを使うと変色や劣化の原因になります。

木材や壁紙には塩素系を避けるなど、事前に確認が必要です。

強くこすりすぎる

力を入れてこすると素材を傷め、湿気が染み込みやすくなります。

カビ取り剤などでカビを分解・殺菌してから、やさしく拭き取るのが正解です。

5-2. 水まわりに発生したカビの対処法

浴室や洗面台、キッチンのシンクなど、水が直接かかる場所は、カビがもっとも発生しやすいエリアです。

湿気と温度が揃いやすく、常に水分が残るため、黒カビが繁殖しやすい環境が整っています。

市販の製品でカビを除去する場合は、塩素系カビ取り剤の使用が効果的です。

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

注意点

- 作業時は換気を十分に行い、マスクと手袋を着用して安全を確保する

- 酸性の製品と混ぜると有害なガスが発生するおそれがあるため、絶対に混ぜない

- 使用前に必ず説明書を読み、放置時間を守る

カビ取り手順

- カビ部分に塩素系カビ取り剤をまんべんなく塗布する

- 数分〜10分ほど放置して、カビ取り剤をしっかり浸透させる

- カビが残っている場合は、スポンジでやさしくこすって落とす

- 最後に水でしっかり洗い流し、水気を残さず乾燥させる

浴室、キッチン、洗面台の詳しいカビ取り方法は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■【決定版】プロが教える!お風呂の黒カビを徹底除去&再発防止する最強テクニック

■関連記事■キッチンの黒カビ対策決定版|シンクの素材別カビ取りと再発防止策【ステンレス・大理石・ホーロー】

■関連記事■赤カビの正体とは?洗面台のカビ取りと清潔に保つコツをプロが伝授

タイル目地やシリコンパッキンなど、凹凸がある箇所や垂直面には、垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤がおすすめです。

カビ取り剤の成分がとどまりやすいため、カビの根にしっかり作用し、高い効果が期待できます。

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

■関連記事■【プロ厳選】カビ取りジェルTOP7!選び方・使い方まで徹底解説

■関連記事■落ちにくいお風呂のシリコン・パッキンのカビもスッキリ除去!プロが教えるカビ取り方法&再発防止策

広範囲にカビが広がっている場合や、市販のカビ取り剤で取りきれない場合は、無理せず、専門業者への相談を検討しましょう。

5-3. 壁紙など部屋に発生したカビの対処法

壁紙や部屋の一角に発生するカビは、見た目が軽度でも、壁紙の裏や断熱材など内部にまで進行している可能性があるため、慎重な対応が必要です。

ここでは、自分で対応できる範囲として、消毒用エタノールを使用した基本的な除去方法を紹介します。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意点

- 変色や素材の劣化を防ぐため、使用前に目立たない場所でテストする

- 拭き取りの際は、強くこすらず、やさしくなでるように行う

カビ取り手順

- 消毒用エタノールを柔らかい布に含ませる

- カビ部分をやさしく押さえるように拭き取る

- 風通しを良くし、しっかりと乾燥させる

詳しいカビ取り方法は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

壁紙が浮いている、カビ臭が強い、何度も同じ場所で再発するなどの症状がある場合は、壁の内部にまでカビが進行している可能性があります。

そのようなケースでは無理に自力で対処しようとせず、専門業者への相談を検討しましょう。

5-4. 自分で安全に対応したいときは「カビ取りマイスターキット」の活用を

市販の液剤では落としきれない頑固なカビや、より高い安全性を求めたい場合には、家庭向けに開発されたプロ仕様のカビ取りキットを使うという選択肢もあります。

「カビ取りマイスターキット」は、カビ取り専門業者のハーツクリーンが開発した、プロの現場で培った技術を家庭用に応用したセルフ対応キットです。

初心者でも扱いやすく、安全性にも配慮されており、自宅で手軽に本格的なカビ除去ができるよう設計されています。

カビ取りマイスターキットの特長としては以下の通りです。

- 業者に頼らず、頑固なカビも落とせるプロレベルの液剤

- 浴室・洗面台などの水回りだけでなく、壁紙・天井など水洗いできない場所にも使用可能

- 毒性の強い成分を含まないため、小さな子どもやペットのいる家庭でも安心

- 丁寧なマニュアル付きで、初めてでも安全に使える

- 防カビ剤もセットになっており、除去後の再発防止まで対応可能

「費用を抑えたい」「防カビまでは不要」という方には、除カビ剤のみの単品購入も選べます。

「市販品では不安、でも業者にはまだ頼みたくない」という方にとって、マイスターキットは自分で安全に対応できる中間的な選択肢といえるでしょう。

カビを見つけたそのとき、すぐに使える安心の備えとして、検討してみてください。

6. カビの再発を防ぐ!効果的な住宅のカビ対策

カビを取り除いても、湿気や通気の問題をそのままにしておくと、再びカビが発生することは珍しくありません。

とくに高気密住宅では空気の流れが悪く、湿気がこもりやすいため、カビの再発リスクが高くなる傾向があります。

快適な住環境を保つには、「湿気をためない」「空気を循環させる」といった日常の中でできるカビ予防が欠かせません。

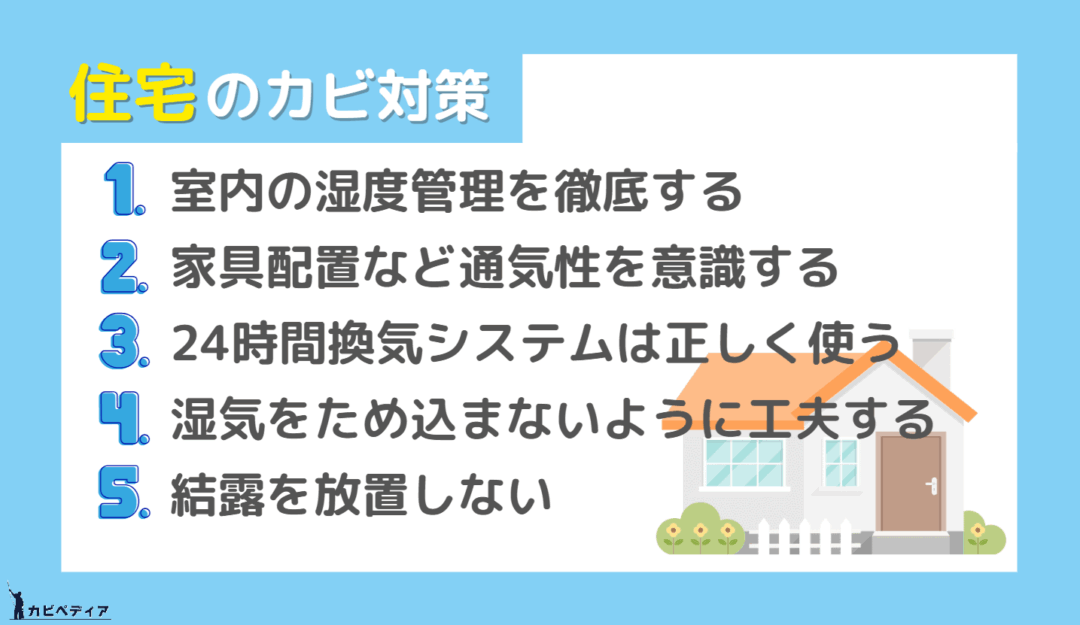

ここでは、効果的な住宅のカビ対策を詳しく解説します。

6-1. 室内の湿度管理を徹底する

カビは湿度60%を超えると急速に繁殖しやすくなります。

とくに梅雨や夏場は、換気だけでは除湿が不十分になることもあるため、日頃から湿度を「見える化」し、数値に基づいた管理を心がけましょう。

- 湿度計を設置し、常に40〜60%を目安に保つ

- エアコンの除湿機能や除湿機を活用する

- 押入れ・寝室・納戸など、閉めきりがちな空間は定期的に窓や扉を開けて換気する

とくに湿度が高くなりがちな部屋は、数値で把握しながら、こまめな換気と除湿を意識することが大切です。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

6-2. 家具配置など通気性を意識する

カビは、空気が動かない場所に発生しやすくなります。

特に高気密住宅では、一度湿気がこもると逃げにくいため、家具の配置や収納の工夫によって通気性を確保することが重要です。

- 家具と壁の間に5cm程度の隙間をあけて、湿気の逃げ道を確保する

- 収納はぎっしり詰め込まず、物と物のあいだに空気の通り道をつくる

- 押し入れやクローゼットの扉は、週に1〜2回は開けて換気する

- サーキュレーターや小型扇風機を使い、空気を巡らせる

壁に接する家具の裏や、長時間閉め切った収納内部はカビの温床になりやすいため、定期的に空気を入れ替えましょう。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-3. 24時間換気システムは正しく使う

新築住宅では、建築基準法により24時間換気システムの設置が義務づけられています。

しかし「音が気になる」「寒い」といった理由で止めてしまう家庭も少なくありません。

換気を止めると湿気がこもりやすくなり、カビの再発リスクが一気に高まります。

- 換気システムは常時ONにして、就寝時や外出時も止めない

- 給気口や排気口のほこり詰まりを月に1回程度チェックする

- フィルターの掃除を定期的に行い、換気効率を保つ

閉め切った空間ほど湿気がこもりやすくなるため、家全体の空気循環を意識することが重要です。

6-4. 湿気をため込まないように工夫する

カビの原因となる湿気は、浴室やキッチン、室内干しなど、日常生活の中からも発生しています。

そのため、日ごろから湿気を蓄積しないよう対策することが大事です。

- 入浴後はすぐに浴室の換気扇を回す(可能であれば24時間回しっぱなしにする)

- 調理中は換気扇を使用し、湯気をこもらせない

- 室内干しをする場合は、除湿機やサーキュレーターを併用して短時間で乾かす

「湿気を出さない」「ためない」「すぐに出す」という3点を意識することが、日常的なカビ予防につながります。

6-5. 結露を放置しない

気温差のある季節は、窓や壁の表面に結露が発生しやすくなります。

これを放置すると、窓枠やパッキン、壁紙の裏側などにカビが根づいてしまう原因になります。

- 結露は見つけたらすぐに拭き取る

- 窓まわりにはサーキュレーターで風を当てて湿気を逃がす

- 結露防止フィルムや吸水テープを貼って結露対策をする

湿った状態を長時間放置しないことが、もっとも効果的なカビ予防です。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選

7. 【カビ最新ニュース】新築住宅で“床下の湿気”によるカビ被害が増加中

最近のニュースでは、新築として引き渡された住宅であるにもかかわらず、床下や天井裏、リビングやエアコン内部・換気口にまでカビが広がり、家中がカビだらけになってしまったという事例が報じられました。

床下の湿度が常に80%以上と高く、構造上の湿気対策の不備や、24時間換気により湿った空気を家全体に回してしまっていた可能性も指摘されています。

見た目はきれいでも、床下の湿気や壁の中の結露といった見えない部分の問題が見過ごされてしまうと、新築でも短期間で広範囲なカビ汚染につながることがあります。

カビ臭さや天井・壁のシミ、フローリングの反りなど「おかしいな」と感じるサインが出たら、早めに写真や記録を残し、施工会社や専門家に相談することが重要です。

参考:TBS NEWS DIG|家中カビだらけの欠陥住宅「汚染レベル4で最悪の状態」住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き”

8. カビに関するよくある質問(FAQ)

最後に、新築住宅でカビが発生した際に、多くの方が感じる疑問や不安についてまとめました。

現場でよく寄せられる質問とその回答を紹介しますので、気になる点があれば参考にしてみてください。

8-1. カビ取り剤は何を使うのが一番おすすめですか?

市販のものでカビ取りする場合は、水まわりであれば塩素系カビ取り剤が効果的です。

一方で、壁や家具などにはエタノールや重曹など刺激の少ないものが使われますが、漂白や殺菌の力が弱く、根の深いカビには不十分な場合もあります。

そこで、確実かつ安全にカビを除去したい方には、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」をおすすめします。

水回りはもちろん、部屋や収納場所のカビ取りにも使用できます。

初心者でも使いやすく、自宅でプロレベルのカビ取りが可能です。

8-2. エアコンのドライ機能をずっと付けっぱなしにしても大丈夫?

電気代や機器への負荷は多少考慮する必要がありますが、梅雨や台風の時期にドライ運転を積極的に使うことで、結露やカビの発生を防ぎやすくなります。

長時間使う場合は、フィルターの掃除やエアコン内部の定期的なメンテナンスも忘れずに行いましょう。

8-3. すでにシロアリやダニが発生している場合はどうすればいいですか?

カビを放置すると、ダニやシロアリなどの害虫が繁殖しやすい環境が整ってしまうことがあります。

カビがエサや発生源となっている可能性が高いため、カビ対策と害虫駆除はセットで考えることが基本です。

すでに被害が深刻化している場合は、害虫駆除の専門業者に相談することをおすすめします。

8-4. 新築なのにフローリングが反ってきたのは瑕疵ですか?

フローリングの反りや沈みが見られる場合、漏水や施工不良などの瑕疵が関係している可能性があります。

保証期間内であれば、早めに工務店や建設会社に連絡して、現場を確認してもらいましょう。

必要に応じて、専門家によるカビ調査を実施することで、原因の特定や保証対象かどうかの判断もしやすくなります。

8-5. カビのにおいはするのに見えるカビがないのはなぜ?

カビ臭だけある場合、壁紙の裏・床下・天井裏など 見えない部分で進行しているケースが非常に多い です。

新築では建材の水分が残っていることも原因になりやすく、室内には表れないまま内部だけで繁殖することがあります。

数日換気してもにおいが戻る場合は、施工会社や専門家に点検を依頼しましょう。

8-6. 床下の湿気が家全体のカビにつながることはありますか?

はい。

高気密住宅では床下の湿気が抜けにくく、24時間換気で床下の湿気がそのまま家中に巡り、壁紙や収納内部までカビが広がる事例が増えています。

最近のニュースでも「床下の湿気→住宅全体にカビが急拡大した」ケースが報告されています。

床下点検口を開けたときに、湿った空気・カビ臭・黒ずみがある場合は早めの調査が必要です。

9. まとめ

今回は、新築住宅におけるカビの発生とその対策について解説してきました。

新築だからといってカビと無縁ではなく、高気密・高断熱という現代の住宅構造が、湿気を逃しにくくしていることがカビの温床になっているのが現実です。

大切なのは、「見つけたらすぐに正しく対応すること」と、「カビを生やさない環境を整えること」です。

自己判断で間違った対処をするのではなく、状態に応じて専門家への相談も視野に入れることが、再発防止への近道になります。

カビぺディア編集長の穂苅は、新築住宅に関するカビトラブルの調査や住宅保証との連携、訴訟サポートまで数多くの実績があります。

状況に応じて、必要な調査や無料の法務相談もご案内可能ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

大切な住まいを長く守るために、できることから一つずつ取り組み、安心して暮らせる環境を整えていきましょう。