「段ボールに入れていた本にカビが生えてしまった」

「倉庫に保管していた書籍がなんとなくカビ臭い…」

電子書籍で読める本が増えた昨今ですが、お気に入りの書籍は手元に置いておきたいと考える方も多いでしょう。

しかし、書籍という性質上、手汗や手垢等の汚れが付着しやすく、さらに紙は湿気を吸収しやすいため、いつの間にかカビが生えていた…ということも少なくありません。

また、カビをそのまま放置していると、カビの菌を吸って健康被害を引き起こしたり、カビの胞子が他の書籍に移って被害が拡大する恐れもあります。

そこで今回は、書籍に発生したカビを除去し、再発予防するための方法について解説いたします。

是非この記事を参考にして、大切な書籍をカビから守りましょう。

| この記事でわかること |

| ・書籍のカビ取りをする際のNG行動 ・書籍の正しいカビ取り方法 ・再発させないためのカビ対策 |

目次

1.ショック!大事な書籍にカビは生えたのを見つけたら?

カビと言えば、お風呂やトイレなど水回りに発生するものだと思っている方も多いでしょう。

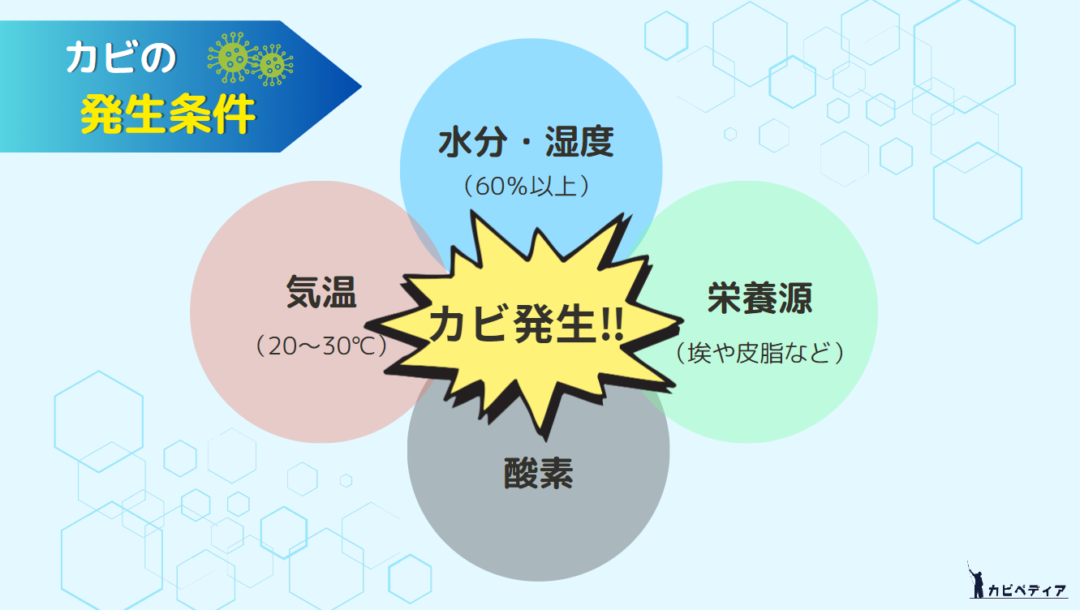

しかし、カビは条件さえ揃えばどこでも発生する可能性があるものです。

そしてカビの発生条件というのは、以下の4つです。

これらの条件が揃っている場所にカビが発生すると、そこから繁殖して更に範囲を広げていきます。

そのため最初は小さなカビだったとしても、数週間後、数ヶ月後には書籍がカビだらけ…ということも考えられるのです。

そうならないようにするためにも、カビを見つけたら早急に除去し、カビの繁殖を防ぐようにしてください。

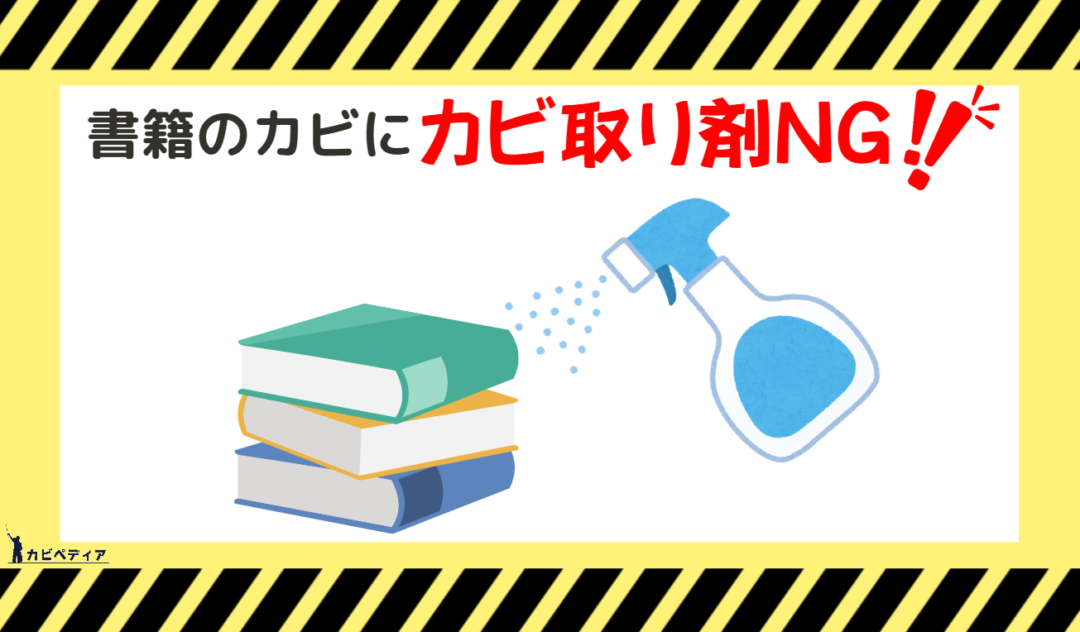

1-1.書籍のカビ取りでNGな行動とは

カビを見つけたら早急に対処することが大事ですが、間違ったカビ取りをすると、カビを悪化させたり、書籍を傷めたりしてしまう恐れがあります。

正しいカビ取り方法を紹介する前に、まずはやってしまいがちなNG行動について解説します。

これから紹介するやり方はくれぐれもやらないように注意しましょう。

NG行動①書籍のカビを拭き取る

濡れた布でカビを拭き取ろうと考える人もいるでしょう。

しかし、この方法は逆効果になる恐れがあります。

水拭きすれば紙が傷むだけでなく、カビが大好きな水分を与えることになって繁殖を加速させる可能性があります。

また、から拭きであったとしても、かえってカビの範囲を広げてしまったり、書籍を傷つけてしまうかもしれません。

カビは拭いただけでは除去できないので、真っ先にカビを拭き取るという行動はやらないようにしましょう。

NG行動②掃除機でカビを吸い取る

掃除機でカビを吸い込んで除去しようと考える方もいるかもしれませんが、そのような方法を取ると吸引する際に紙を傷めてしまう可能性が高いです。

また、掃除機で吸い取ることはカビを拡散させる恐れがあります。

掃除機のフィルターはカビの胞子よりも目が粗いため、吸い取ってもそのまま排気口から吐き出されて、そのカビが部屋中にばら撒かれる危険があるからです。

書籍だけでなく、本棚などにカビが発生している場合も、掃除機で吸い取ることは悪化させることになるのでやらないように注意しましょう。

NG行動③市販のカビ取り剤を書籍にスプレーする

「カビ取りに使うものと言えば、カビ取り剤」と考えて、書籍に吹きかける方もいらっしゃいます。

しかしカビ取り剤は非常に強力な液剤なので、紙を傷めてしまいますし、漂白作用によって印字が消えてしまう恐れがあります。

大切なのは紙を傷めない方法で、カビをしっかり死滅させることなのです。

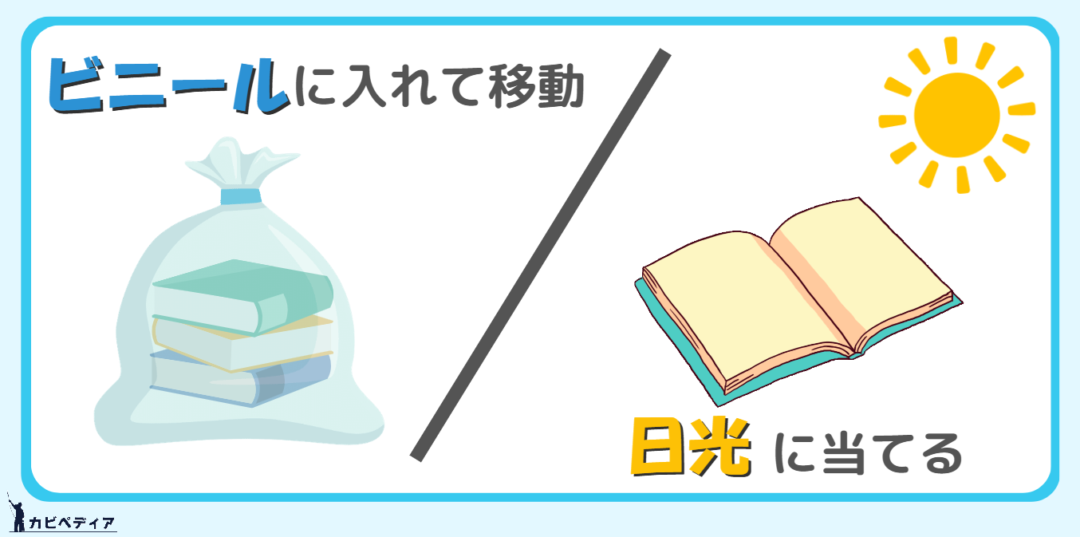

1-2.カビを見つけたら慌てずにビニール袋に入れよう

書籍カビを見つけたら、まずは慌てずにビニール袋に入れてください。

もし発生したカビが白カビや青カビだった場合、非常に飛散しやすいため、むやみに動かすと部屋中にカビを拡散させる恐れがあります。

それを防ぐためにも、ビニール袋に入れてカビを拡散させないようにしてから移動しましょう。

そして、カビは紫外線に弱いため、日光に当てることで除菌することが可能です。

1冊ずつ並べて天日干しにすることでカビを除菌することができるでしょう。

ただし、天日干しでの殺菌には限度があるため、カビが酷い場合はしっかりとカビ取りする必要があります。

また、カビ取り作業は天気の良い日に屋外で行いましょう。

屋外での作業が難しいようなら、風通しの良い部屋で窓を開けて作業するようにしてください。

本にカビが出たら、まずはカビリスク診断

書籍のカビは保管方法が原因になりやすい一方で、住まいの湿気環境によっては他の本にも広がりやすくなります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2.エタノールとやすりで!大事な書籍のカビ取り方法

水分と漂白剤がだめなら、頼りになるカビ取りアイテムはエタノールです。

薬局で購入できるエタノールには「無水エタノール」と「消毒用エタノール」があります。

無水は字のごとく、水が含まれない100%エタノールです。

消毒用は水で70~80%に希釈されています。

一般的には消毒用のほうが適度な揮発と浸透力で、殺菌効果が見込めます。

ただ今回は紙に使用するので、水分の多いものを吹きかけすぎるとカビは退治できても紙がふにゃふにゃになってしまう恐れがあります。

表紙やカバーなどコーティングされた紙には消毒用エタノール、中身には無水エタノールと使い分けるとよいでしょう。

2-1.用意するもの

- 消毒用エタノール

- 無水エタノール

- ペーパータオル

- 刷毛

- ゴム手袋

- マスク

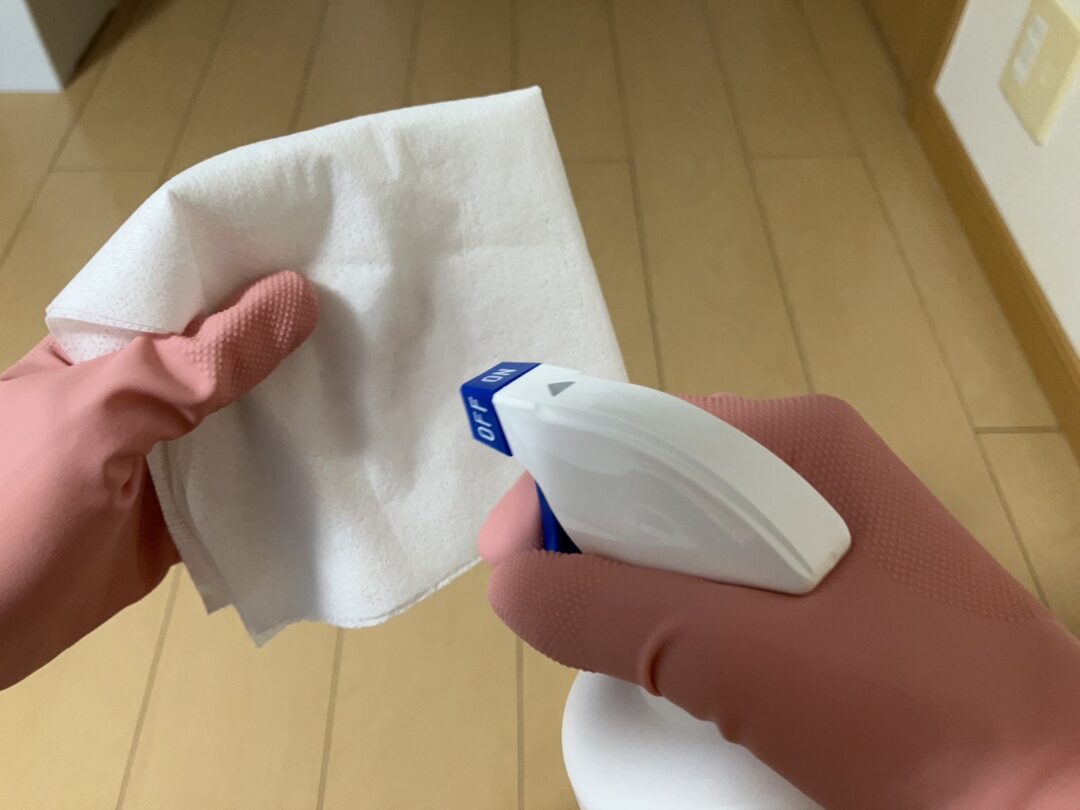

直接カビに触れたり吸い込んだりしないように、ゴム手袋とマスクをつけてください。

健栄製薬 消毒用エタノール

出典:Amazon

健栄製薬 無水エタノール

出典:Amazon

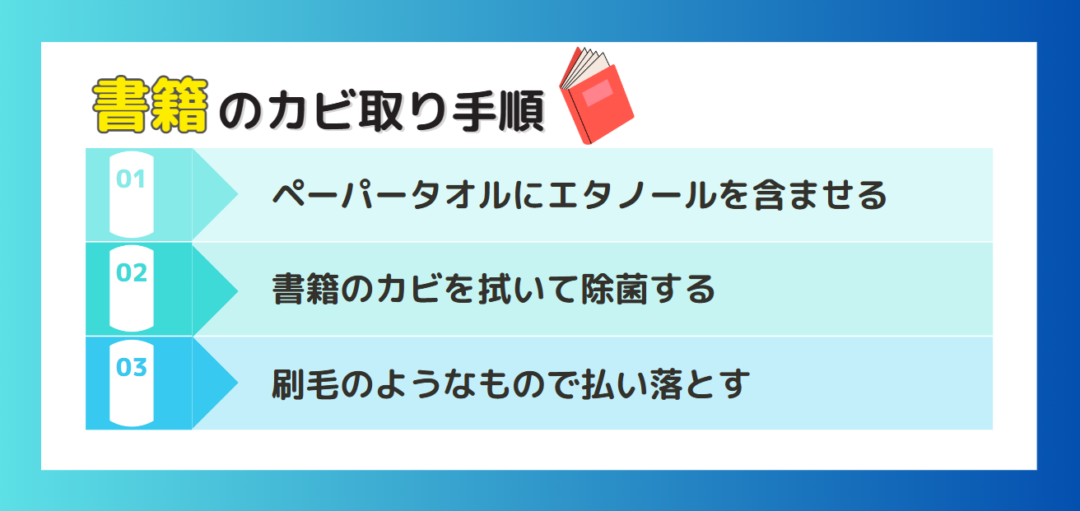

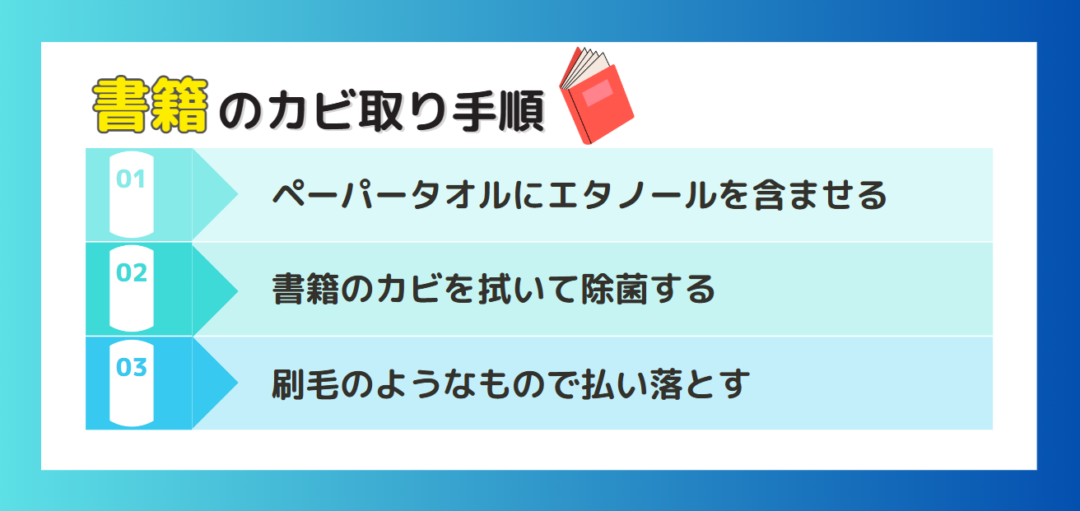

2-2.カビ取り手順

①ペーパータオルにエタノールを含ませる

ペーパータオルにエタノールを含ませます。

コーティングされた紙は消毒用エタノール、それ以外は無水エタノールが良いでしょう。

②書籍のカビを拭いて除菌する

まずは目立たないところを拭き、変色や紙の変質が起こらないか確認しましょう。

そして問題なければ本拭きをしてください。

ゴシゴシ擦るのではなく、やさしく、カビを広げないよう一方向に拭きましょう。

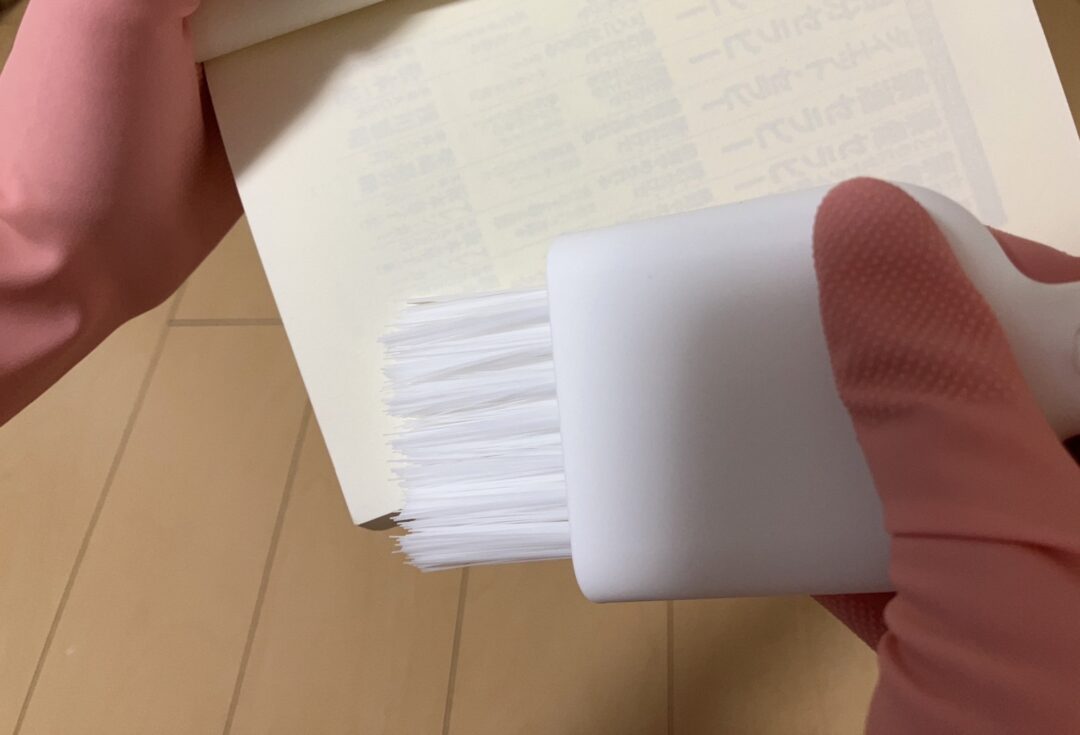

③刷毛のようなもので払い落とす

拭いた後に残っているカビを刷毛や筆などで払い落ちしてください。

この時に、カビを吸い込んだり室内に残さないように注意しましょう。

■関連記事■漫画に生えたカビを取る方法

■関連記事■本に生えたカビやシミの違いってあるの?生えたときの除去方法は?

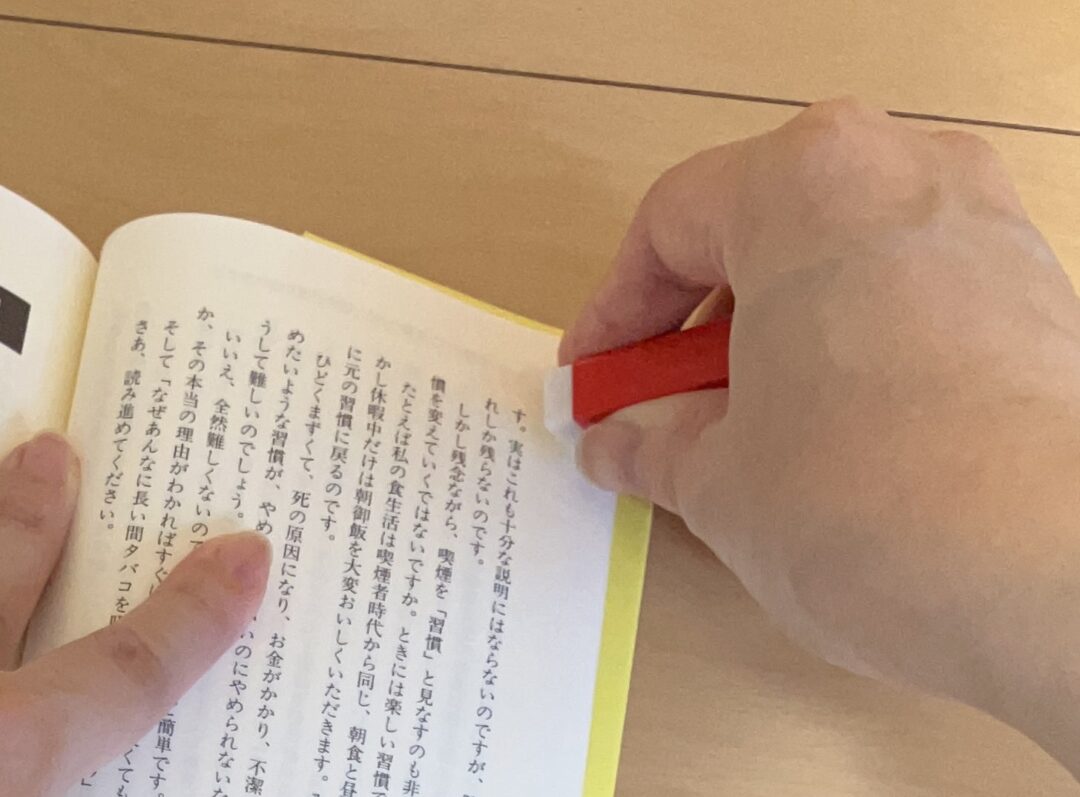

3.天、地、小口はやすりを使って

書籍の「天」「地」「小口」など紙の束が裁断され露出している部分は、一般的に表紙やカバーとは異なり、コーティングされていないことがほとんどです。

これらの部分は、手垢や汗によって汚れやカビが発生しやすいため、特に注意が必要です。

カビや黒ずみを取り除くには、紙やすりを使用する方法が効果的です。

ホームセンターや100円ショップなどで購入できます。

紙やすりを選ぶ際には、目の細かさに注目し、細かい粒度のものを選ぶことが重要です。

これによって書籍の断面を均一に、かつ優しく削ることができます。

作業のしやすさを向上させるために、紙やすりを小さな木片に巻き付ける方法もあります。

これにより、力を均等に分散させ、書籍の断面を均一に削ることができるでしょう。

作業に慣れるため、また仕上がりを確認するために、まずは古い文庫本など失敗しても問題ない本で試してみることをお勧めします。

削った後の細かな削りカスは、柔らかいブラシを使って丁寧に取り除きます。

最後に、無水エタノールを軽く吹きかけることで、除菌と清潔な仕上がりを実現できます。

しかし、エタノールは書籍の素材によっては色褪せや損傷の原因となることがあるため、まずは目立たない部分で試してから使用しましょう。

書籍のカビ取り便利アイテム番外編

カビ取りをしてもカビ汚れが残るときには、消しゴムが便利です。

とくにざらっとしたタイプの紙の汚れは、消しゴムで落とせます。

固着したカビを取るときには、練り消しゴムをそっと押し付け、吸着させると取り除くことができます。

どちらの場合も、力を入れすぎると紙を傷つけますので、そっと行いましょう。

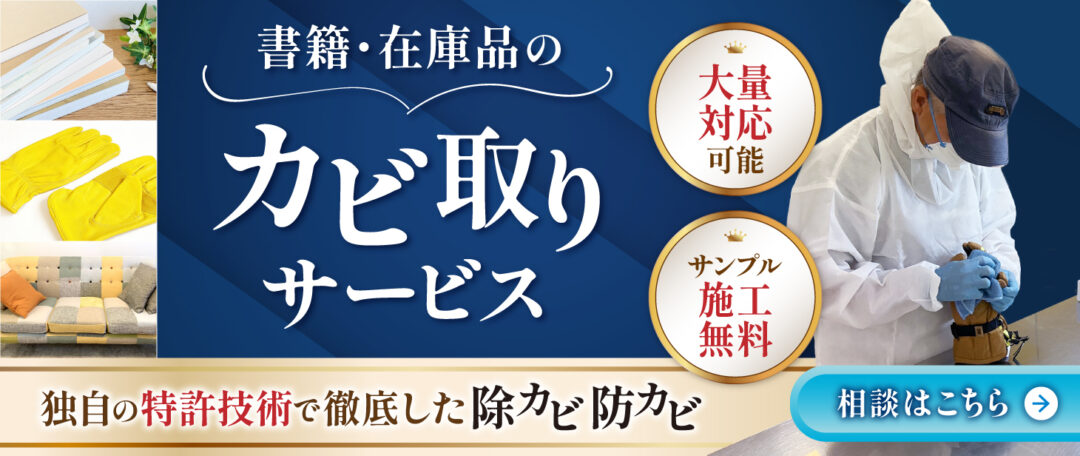

4.たくさんの書籍にカビが発生したならガス滅菌がおススメ

これまでに解説したやり方でカビ取りをする場合、少ない冊数ならいいですが、まとめて作業しようとするとかなりの労力が必要です。

自力でカビ取りするのが難しいと感じたら、プロに任せてしまうのも1つの手です。

そんな時ご利用いただきたいのが、ガス滅菌です。

ガス滅菌は通常の殺菌と違って水を使わないため、書籍でも安心して行うことができます。

また、カビ取り業者のハーツクリーンのガス滅菌は、医療機器の滅菌処理にも使われているほど強力なエチレンオキサイドガス(EOG)を使用しているため、しぶといカビの菌(真菌)や害虫の卵でも死滅させることが可能です。

ハーツクリーンでは、書籍以外にも衣類や小物のガス滅菌も行っています。

申し込みして、段ボールにまとめて入れて送るだけで滅菌してもらえるので、大量の書籍や小物などのカビにお困りの方は是非活用してみてください。

また、図書館や倉庫など大量の書籍や小物のカビ取りをしたい方は、以下のリンクからお問合せください。

5.書籍のカビ取りが終わったら仕上げと再発予防が大事

書籍のカビ取りが終わったら、それで終了というわけではありません。

カビの臭いが残っていれば臭いを除去する必要がありますし、二度とカビが再発しないように対策することも大事です。

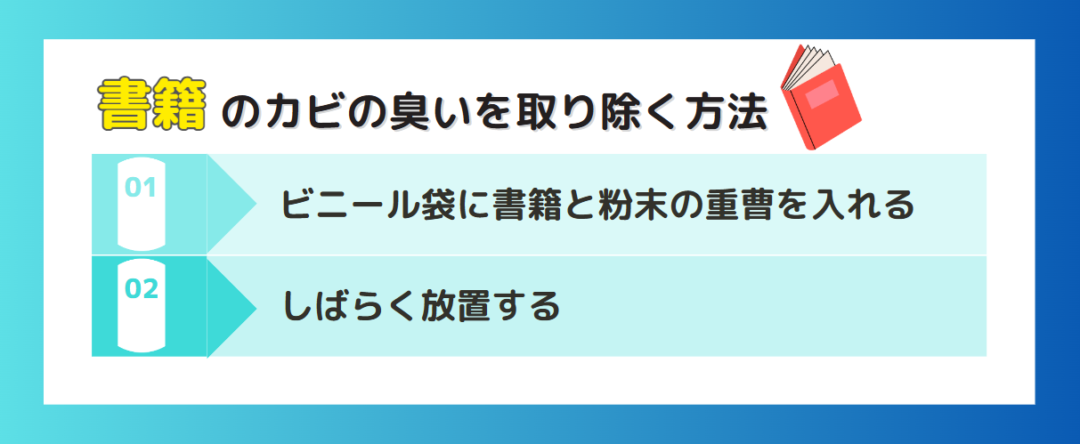

5-1.書籍のカビの臭い除去は重曹で

しっかりカビを除去したはずなのに、どことなくカビ臭さが残る場合は、仕上げに重曹で消臭しましょう。

用意するもの

- 重曹

- ビニール袋

シャボン玉石けん 重曹

出典:Amazon

手順

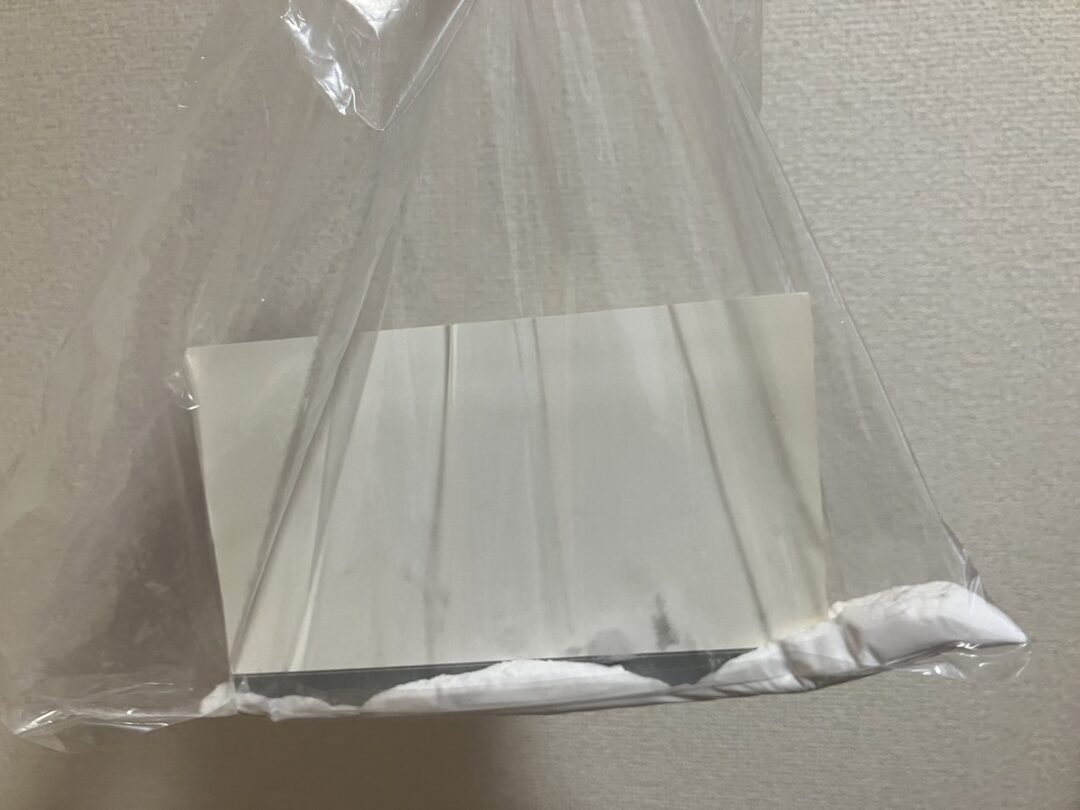

①ビニール袋に書籍と粉末の重曹を入れる

ビニール袋に粉末の重曹と書籍を入れましょう。

②しばらく放置する

臭いが取れるまでそのまま放置します。

臭いが酷い時は数日間そのまま放置しましょう。

5-2.書籍のカビの再発予防に必要なこと

書籍の周りに湿気を溜め込まないようにする

水分や湿気は書籍にとって大敵です。

これらをカビから守るためには、室内の空気の流れを良くすることが非常に重要です。

特に換気が悪い場合、本棚に本を詰め込み過ぎないように注意し、扇風機やサーキュレーターを使って時々風を送るようにしましょう。

そうすることで書籍に対する風通しが良くなり、湿気を減らすことができます。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

汚れを付着させないようにする

埃や手からの汚れも書籍にとっては害となります。

これらはカビの成長に必要な水分や栄養を提供してしまうため、書籍を手に取る前には手をきれいに洗う習慣をつけましょう。

これによって書籍の劣化を防ぎ、長期間にわたって書籍を保護することができます。

6.まとめ

今回は書籍に発生したカビの除去方法について解説しました。

まず、書籍のカビ取りを行う時には、以下のことを行わないように注意してください。

これらのことをするとカビをまき散らしたり、増殖させたり、書籍を傷めたりする原因になるので避けましょう。

書籍のカビ取りには消毒用エタノールや無水エタノールを使用しましょう。

もしエタノールだけではカビが取り切れないなら、やすりを使って表面を削り取ったり、練り消しゴムを使ったりしましょう。

書籍は年月が経てばどうしても劣化してしまいます。

日焼けや破れは仕方ありませんが、カビを放置すると室内環境の悪化や体の不調につながります。

正しいカビ取りをして、その後再発しないように対策することで、そのような事態を防ぐことができます。

少しの手間でカビから書籍を守り、快適な読書ライフを楽しみましょう。