木の温もりが魅力の木製テーブル。

毎日の食事や作業で何気なく使っているうちに、ふと目に入った黒ずみや白い斑点に「これって…カビ?」とドキッとした経験はありませんか?

木製テーブルは水分を吸いやすい素材のため、汚れや水分を放置するとカビが発生しやすく、一度生えてしまうと除去が難しくなることがあります。

さらに、間違った方法で無理に落とそうとすると、表面が傷ついたり塗装が剥がれたりして、かえって状態が悪化してしまうケースも少なくありません。

カビは見た目が気になるだけでなく、衛生面の不安やアレルギーの原因にもなるため、早めの対処と正しい予防が大切です。

そこで本記事では、木製テーブルにカビが生える原因から、効果的かつ安全にカビを除去する方法、さらに再発を防ぐ日常的な予防策までを、プロの視点でわかりやすく解説します。

「なるべく傷めずカビ取りしたい」「自分で対応できる方法を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

| この記事でわかること |

| ・木製テーブルにカビが生える原因 ・カビと腐敗の見分け方と注意点 ・安全なカビの除去方法 ・カビを再発させないための予防対策 |

目次

1. 木製テーブルにカビが生える主な原因

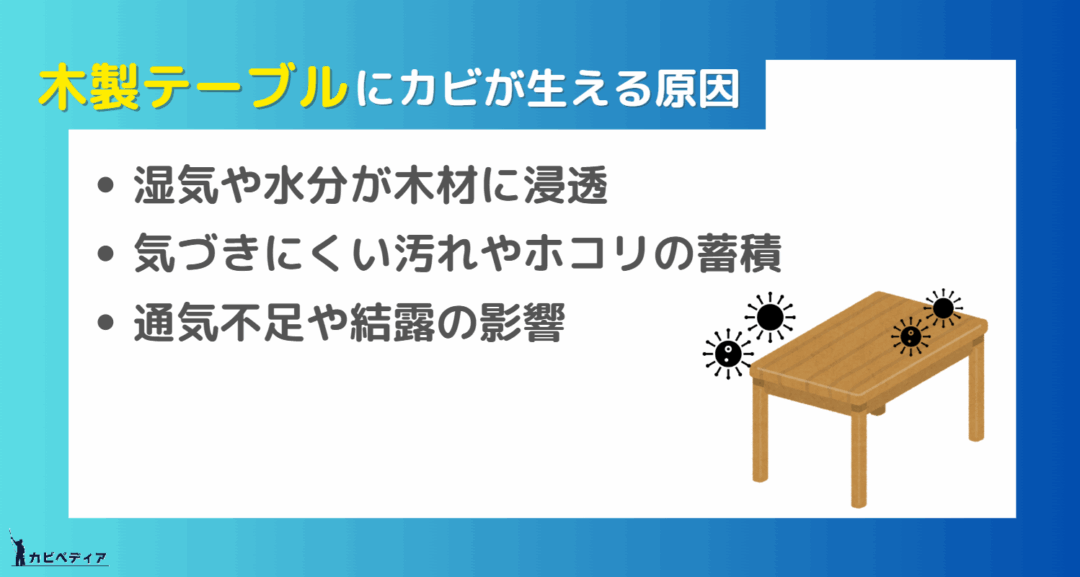

木製テーブルのカビ取りをする前に、まずは「なぜカビが生えてしまうのか」原因を知っておくことが大切です。

原因を理解することで、除去方法の選択や予防策の効果がぐっと高まります。

1-1. 湿気や水分が木材に浸透

木製テーブルは、木の特性として水分を吸いやすい性質を持っています。

たとえば、食事中にこぼした飲み物や結露、湿った布巾での水拭きなどが原因となって、表面や木の隙間に水分が染み込んでしまいます。

その状態のまま乾燥しきらずに放置すると、カビが好む環境ができあがってしまいます。

特に、水拭き後にしっかり乾拭きしなかったり、通気性の悪い場所に置いていたりすると、木材内部に湿気が残りやすく、カビの発生リスクがさらに高まります。

1-2. 気づきにくい汚れやホコリの蓄積

食べかすや油汚れ、ホコリなどがテーブルの表面や細かい溝・傷に残っていると、それがカビの栄養源になります。

見た目には気づきにくい汚れやホコリが蓄積しているケースも多いので、普段のお手入れで軽く拭いただけだと不十分なこともあります。

特に食事で使うテーブルは、油分やタンパク質が付着しやすく、カビの温床になりやすいため注意が必要です。

1-3. 通気不足や結露の影響

木製テーブルを壁際や窓際にぴったりとくっつけて使っていると、通気が悪くなり、湿気がこもりやすくなります。

特に冬場など結露が発生しやすい季節には、窓から垂れた水滴がテーブル付近に落ちたり、室内の湿度が上昇したりすることで、カビが発生しやすい環境が整ってしまいます。

また、室内の空気が滞留すると、カビだけでなくダニやホコリも溜まりやすくなるため、テーブル周辺の通気性を意識して確保することが大切です。

木製テーブルのカビが出たら「住まい全体の湿気リスク」も確認しよう

テーブルのカビは表面の汚れや水分だけでなく、室内の湿度が高い状態や結露、空気の滞留など住まいの環境が重なると繰り返しやすくなります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がカビを招きやすい住環境かどうか一度確認しておくと安心です。

2. カビか腐敗かを見分けるポイント

黒ずみや茶色いシミが見つかると「カビが生えたかも」と思いがちですが、すべてがカビとは限りません。

中には木材自体が湿気や経年劣化によって腐敗し、内部から変質しているケースもあります。

カビと腐敗では対処方法が大きく異なるため、見分けることが非常に重要です。

2-1. カビと腐敗の特徴・違い

見た目が似ている「黒ずみ」や「シミ」でも、カビと腐敗では原因も対処法もまったく異なります。

まずは、目に見える特徴や手触りから判断するポイントを押さえておきましょう。

カビの特徴

- 表面に白・黒・緑などの綿毛状や点状の斑点があらわれる

- カビ取り剤やアルコールである程度除去可能なことが多い

- 湿気や汚れが原因で発生するが、木材自体を深く劣化させることは少ない

腐敗の特徴

- 木材そのものが黒く変色し、柔らかくなる、または崩れやすくなる

- カビ取り剤では効果がなく、削っても奥まで変質していることが多い

- 木の内部が傷んでいるため、放置するとテーブルの強度が低下し、修復が困難になる

2-2. 腐敗のサイン

腐敗が疑われる場合は、カビ取り剤を使っても効果が得られないことがほとんどです。

そのまま放置すると、木材の強度が失われ、大きなダメージを与えてしまいます。

以下のような兆候が見られたら、早めの対応が必要です。

黒ずみやシミが拡大している

拭いてもまったく改善せず、むしろ黒ずみがじわじわと広がっている場合は、木材の内部で腐敗が進行している可能性が高いです。

カビとは異なる強い異臭がする

カビは「カビ臭さ」が特徴ですが、腐敗した木材は、より強く、腐ったような不快なにおいを放つことがあります。

嗅覚でも見極めのヒントになります。

木材が柔らかく、崩れやすい

指で押すとへこむ、爪で触ると削りカスのように崩れるなど、木がもろくなっている状態は腐敗の典型的なサインです。

2-3. 専門業者に相談すべきケース

カビと腐敗を見誤ると、適切でない方法でケアをしてかえって木材を傷めてしまうことがあります。

症状が深刻な場合や自力でのケアが難しいと感じたら、早めに専門の修理業者に相談しましょう。

カビならカビ取り専門業者、腐敗なら家具の修理・リメイク業者など、それぞれのプロに問い合わせるとスムーズです。

腐敗が広範囲に及んでいる

表面だけでなく、脚部分や天板の裏側、内部構造まで広範囲に腐敗が進んでいる場合は、素人の補修では難しいことが多いです。

木材の劣化が著しい

触ると崩れる、ぐらつくなど、テーブルとしての機能を維持できないほど木材が傷んでいる場合は、修理・交換の検討が必要になります。

カビなのか腐敗なのか判断が難しい

プロの業者であれば、見ただけである程度判断可能です。

誤ったケアをして状態を悪化させる前に、専門家の意見を聞くことをおすすめします。

3. 木製テーブルのカビ取り方法

黒ずみやシミが「カビ」だと確認できた場合、その状態が軽度であれば、自分で安全に対処できるケースもあります。

ここでは状態に応じた自宅でできるカビ取り方法をご紹介します。

3-1. 軽度のカビは消毒用エタノールで除去

カビがまだ広がっておらず、表面にうっすらと浮いている程度の軽度な場合は、消毒用エタノールを使った除去で十分に対応できます。

ただし、黒カビによる色素沈着までは落とせないため、表面的な除菌を目的とした対処になります。

また、塗装の種類によっては塗膜が溶けたり白化してしまう可能性があるため、必ず目立たない部分でテストしましょう。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 清潔な布

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

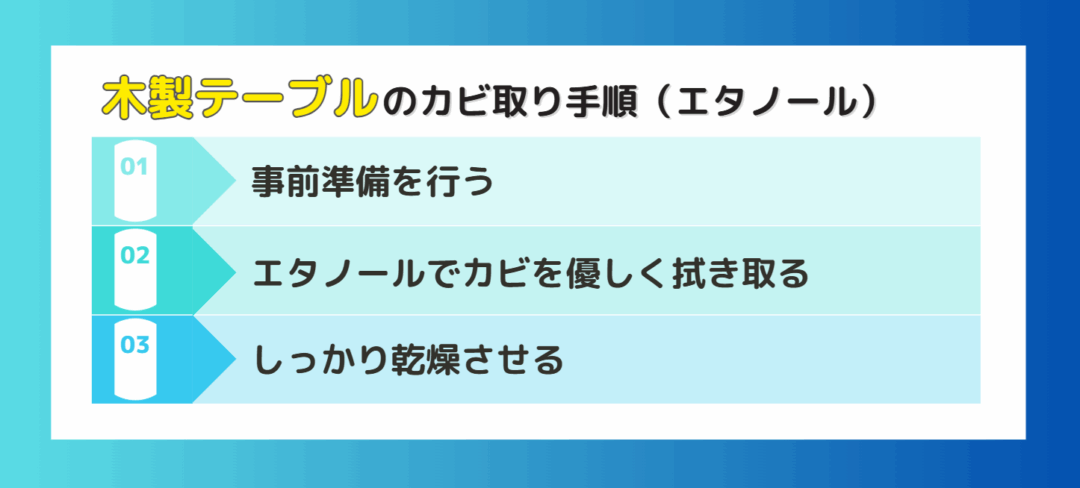

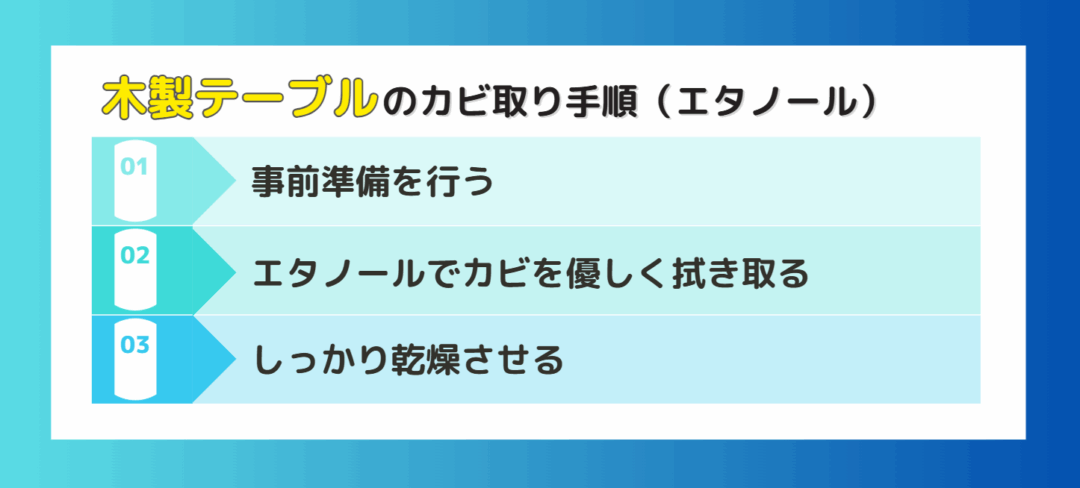

手順

① 事前準備をする

作業前に部屋の窓やドアを開け、しっかりと換気を行いましょう。

あわせて、マスクとゴム手袋を着用して肌や呼吸器を保護してください。

② エタノールでカビを優しく拭き取る

清潔な布に消毒用エタノールをしっかりと含ませ、カビの部分を軽く叩くようにやさしく拭き取ります。

強くこすると、木の表面を傷つけたり、塗装が剥がれたりすることがあるため注意しましょう。

③ しっかり乾燥させる

拭き取り後は、通気の良い場所に置いて完全に乾かすことが大切です。

可能であれば、日中の明るい時間帯に日光に当てることで、紫外線による除菌効果も期待できます。

3-2. やや深刻なカビは木材対応のカビ取り剤で除去

カビが広範囲に広がっている場合や、アルコールでは落ちにくい黒ずみが残る場合は、木材対応のカビ取り剤を使用する方法がおすすめです。

市販されている木製品向けのカビ取り剤は、テーブルの表面を傷めにくく、家庭でも扱いやすい処方のものが多くあります。

ただし、塗装の種類やカビ取り剤によっては塗膜が溶けたりする恐れがあるため、必ず目立たない部分でテストしましょう。

用意するもの

- 木材対応のカビ取り剤

- 清潔な布

- マスク

- ゴム手袋

純閃堂 カビ取り侍 液スプレー 木材 畳用

出典:Amazon

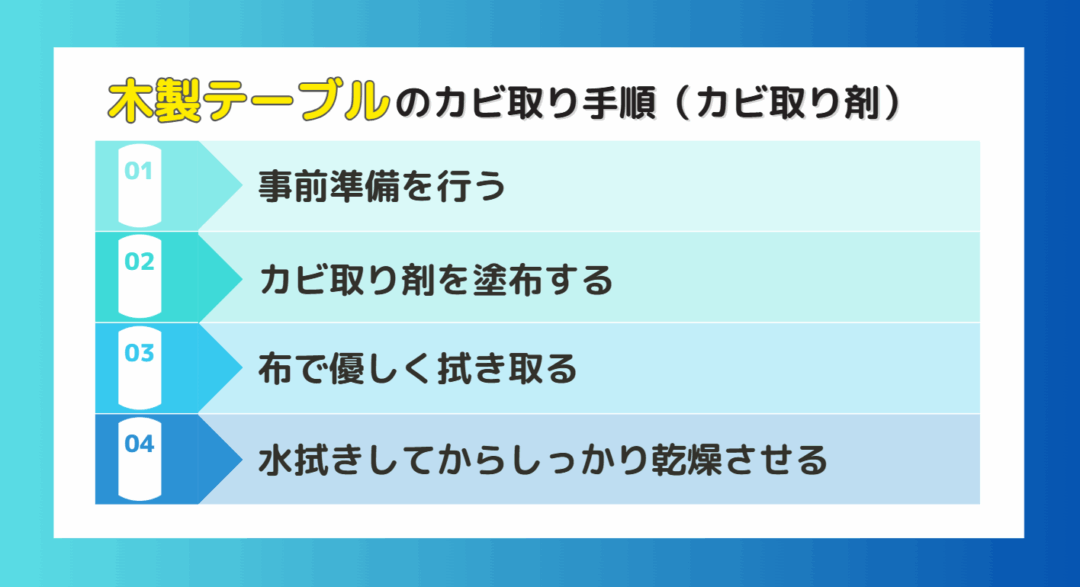

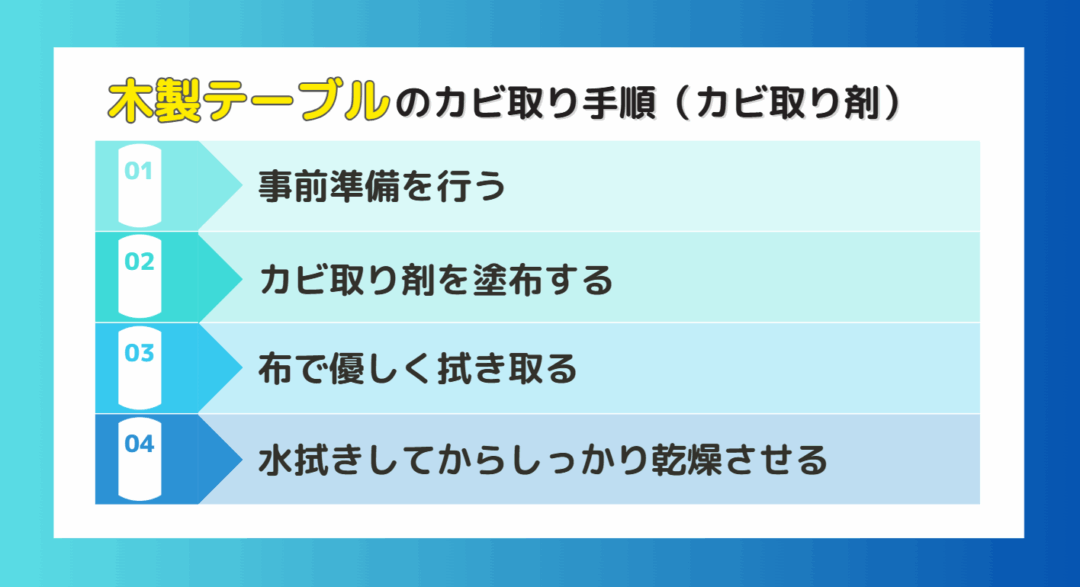

手順

① 事前準備をする

作業中は必ず窓を開けて換気を行いましょう。

カビ取り剤の成分によっては刺激があるため、マスクとゴム手袋を着用して肌や呼吸器を保護してください。

② カビ取り剤を塗布する

カビが発生している箇所に、カビ取り剤をスプレーまたは布で塗布します。

製品によって使用量や放置時間が異なるため、必ず説明書をよく読んで使用しましょう。

③ 布で優しく拭き取る

指定の時間が経過したら、清潔な布やスポンジで優しくカビを拭き取ります。

落ちにくい箇所はゴシゴシ擦らず、再度カビ取り剤を塗布し、時間を置いてから再拭き取るのが効果的です。

④ 水拭きしてからしっかり乾燥させる

カビ取り剤の成分が残らないよう水拭きで仕上げを行い、その後は通気の良い場所でしっかりと乾燥させましょう。

晴れている日は、日光に当てることで除菌と湿気除去の効果も期待できます。

3-3. プロレベルのカビ取り剤もおすすめ

市販のカビ取り剤では落としきれない頑固なカビには、業者レベルのカビ取り剤を使ってみるのも一つの方法です。

なかでも、カビ取り専門業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」は、実際の現場で使われている液剤を、家庭でも安全かつ手軽に使えるよう改良した製品です。

カビ取りマイスターキットの特長は以下の通りです。

- 水洗いができない場所にも使用可能

- 安全性が高く小さな子供やペットがいるご家庭でも使いやすい

- 防カビ剤付きで、カビの再発リスクを低減

- 漂白効果があり、カビの色素までしっかり除去できる

ただし、素材によっては色落ちの可能性もあるため、必ず使用前に目立たない部分でテストしてからご使用ください。

また、コストを抑えたい場合は、除カビ剤のみを単品で購入することも可能です。

水回りや壁など、住宅のあらゆる場所に対応していて汎用性が高いため、ぜひ検討してみてください。

一方で、カビの範囲が広がっている場合や、テーブルだけでなく壁や床などにもカビが及んでいる場合には、自力での除去では対応が難しくなってきます。

そうしたケースでは、カビ取り専門業者への依頼をおすすめします。

専門業者であれば、目に見えるカビの除去だけでなく、発生原因の調査、防カビ対策なども含めて対応してもらえることがあります。

さらに、湿気や通気、建物構造に起因するカビの再発のリスクを抑えることも可能なので、根本的な解決につながります。

3-4. 木材の腐敗が疑われる場合

先ほど2. カビか腐敗かを見分けるポイントでもお伝えしましたが、カビ取り剤を使っても黒ずみが落ちず、木材が柔らかくなっていたり、黒いシミが拡大しているような場合は、カビではなく木材の腐敗が進行している可能性があります。

腐敗は木材内部から劣化が進むため、表面処理では対処しきれないこともあります。

腐敗が疑われる場合の対処法には、以下のような方法があります。

浅い黒ずみならサンドペーパーで削る

細かめのサンドペーパーを使って、表面の黒ずみを優しく削り取ることで改善するケースがあります。

ただし、削りすぎると塗装が剥がれたり、凹凸が残るリスクがあるため慎重に作業しましょう。

広範囲の劣化は専門業者に相談する

腐敗が天板の裏や脚などの構造部分にまで及んでいる場合は、個人での修復は難しくなることが多く、専門業者への相談が望ましいです。

そのまま放置すると、強度の低下や安全性の問題につながる可能性があるため、早めの対応が重要です。

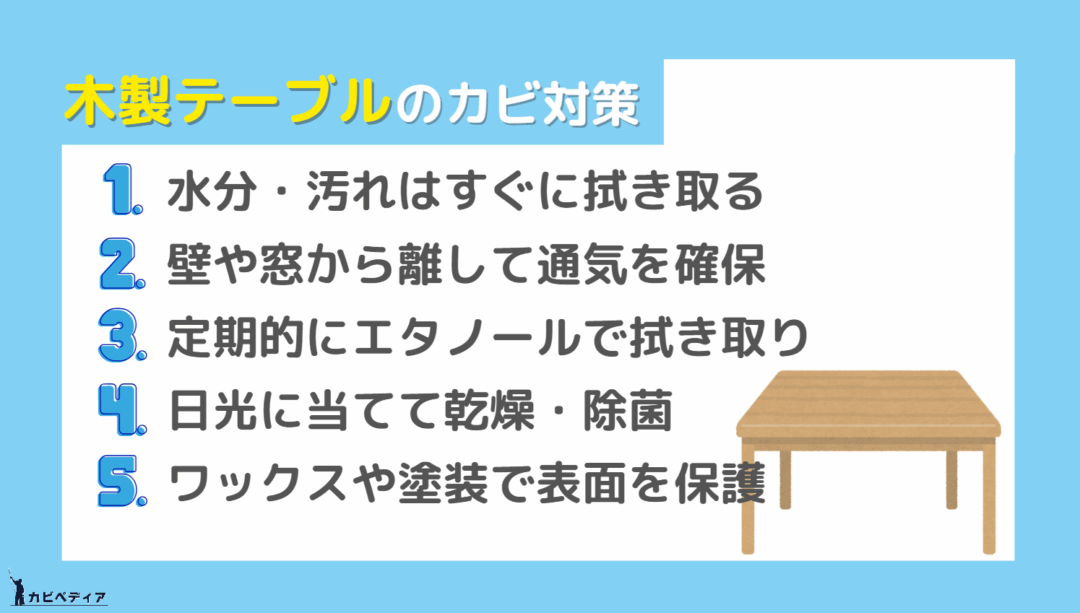

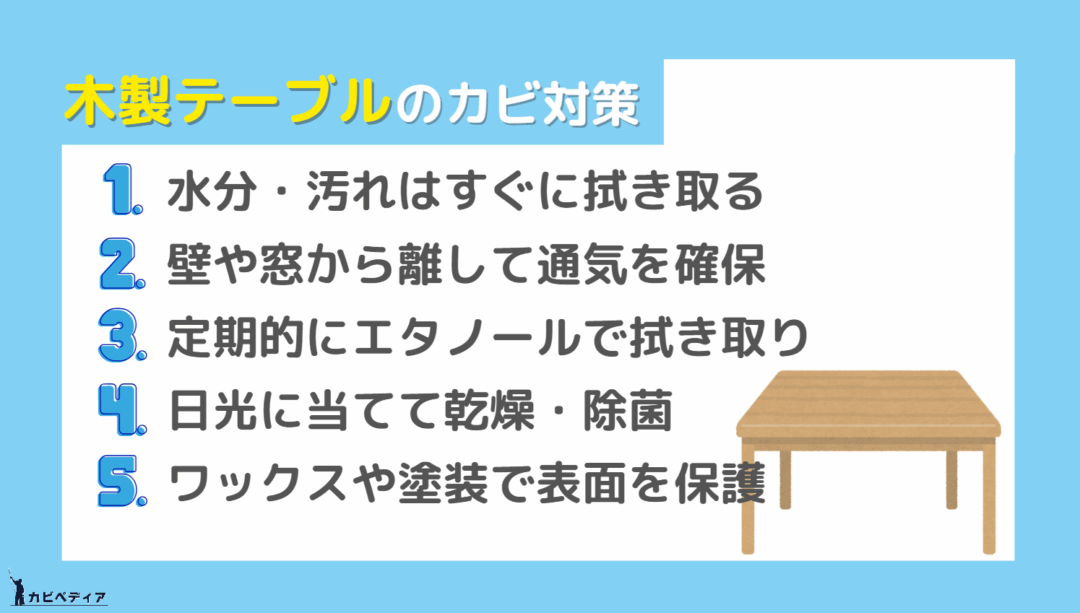

4. 木製テーブルのカビを予防する方法

カビは一度除去しても、湿気や汚れなどの条件が重なると再発する可能性があります。

だからこそ、日頃の予防こそが最も効果的な対策です。

ここでは、木製テーブルをカビから守るために今日から始められる予防策を5つご紹介します。

4-1. 水分・汚れはすぐに拭き取る

木製テーブルにとって最大の敵は、水分や汚れの放置です。

食器の水滴や飲み物をこぼしたまま放置すると、木材に湿気が染み込み、カビの原因となります。

食事後や作業後には、すぐに固く絞った布巾で拭き取り、しっかり乾かすことを習慣にしましょう。

傷がある場合はそこから汚れや水分が入りやすいので、やすりがけや補修剤でケアしておくこともおすすめです。

4-2. 壁や窓から離して通気を確保

木製テーブルを壁や窓にぴったりとくっつけて配置していると、通気性が悪くなり、結露によって発生した水滴がテーブルに付着しやすくなります。

これがカビの原因になることも少なくありません。

できるだけ壁や窓から少し離して配置し、空気が循環するスペースを確保しましょう。

部屋の換気を意識的に行い、サーキュレーターや除湿機を使って湿度管理をすることも大切です。

アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ

出典: Amazon

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

4-3. 定期的にエタノールで拭き取り

定期的に消毒用エタノールでテーブルの表面を拭くと、カビ予防に効果的です。

木目に入り込んだ菌や汚れを除去しやすくなるため、湿気が多い時期や、カビが気になる環境では、月に数回程度アルコール拭きをすると安心です。

ただし、塗装や仕上げによってはアルコールに弱い場合もあるので、あらかじめ目立たない部分で試すなど注意してください。

4-4. 日光に当てて乾燥・除菌

木製品に生えたカビ対策として昔からよく知られているのが、日光消毒です。

紫外線には殺菌作用があり、カビの繁殖を抑える効果が期待できます。

晴れた日には、テーブルを日の当たる場所に数時間置いて乾燥・除菌するとよいでしょう。

ただし、直射日光が強すぎると塗装面が色あせたり変形するリスクがあるため、気温が高すぎる時間帯や長時間の放置には注意が必要です。

4-5. ワックスや塗装で表面を保護

木製テーブルを長く使うには、定期的なワックスがけやオイル塗装によるメンテナンスが効果的です。

表面に保護膜をつくることで、水分や汚れの浸透を防ぎ、カビ予防にもつながります。

特にカビ取り剤やエタノールを使ったあとは、塗装やオイルが落ちていることがあるため、塗り直して木材を保護し直すことが重要です。

使用するワックスやオイルは、木材の種類や仕上げに合った製品を選び、説明書に従って適切に使用しましょう。

定期的な塗り直しで、清潔でカビの発生しにくい状態を保つことができます。

5. カビ取りのよくある質問(Q&A)

木製テーブルのカビ取りに関するよくある質問をまとめました。

安全で効果的なカビ取りをするためにぜひ参考にしてください。

5-1. カビ取り剤は塗装済みの木製テーブルでも使える?

基本的には、塗装済みの木製テーブルにも木材対応のカビ取り剤は使用可能です。

ただし、塗装の種類によっては注意が必要です。

ウレタン塗装やラッカー塗装であれば問題ないことが多いものの、強い薬剤を使うと塗膜が白く濁ったり、ツヤが失われる恐れがあります。

一方、オイル仕上げやワックス仕上げは、薬剤が木材の内部に染み込みやすく、シミやムラが残る可能性もあります。

どの塗装であっても、まずはテーブル裏など目立たない場所でテストしてから使用するのが安心です。

5-2. オイル仕上げのテーブルの場合、注意点はある?

オイル仕上げの木製テーブルは、表面に塗膜がない分、カビ取り剤やアルコールが深く浸透しやすい性質があります。

そのため、薬剤によっては黒ずみや変色が残る可能性があり、特に注意が必要です。

また、薬剤を使った後はオイル成分も一緒に落ちてしまうため、カビ取り後は再度オイルを塗り直して木材を保護する必要があります。

オイル仕上げの家具を長く清潔に保つには、定期的にオイルを塗り重ねるなど、日頃からのこまめなメンテナンスが重要です。

5-3. ペットや小さい子供がいても大丈夫?

木製テーブルのカビ取りをする際、ペットや小さな子供がいるご家庭では、薬剤の使用方法に十分注意することで基本的には安全に作業が可能です。

作業中は必ず窓を開けて換気を行い、使用後は薬剤をきちんと拭き取り、表面をしっかり乾燥させてから使用しましょう。

特に小さな子供がテーブルに触れたり舐めたりする可能性がある場合は、低刺激性の製品を選ぶのも一つの手です。

安全性の高い環境を整えることで、安心してカビ対策が行えます。

6. まとめ

今回は、木製テーブルにカビが生える原因から、安全で効果的な除去方法、そして再発を防ぐための予防策までを詳しく解説しました。

木製テーブルは湿気や汚れに敏感な素材のため、放置するとカビが深く根を張り、美観だけでなく衛生面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

そうなる前に、早めの対処が重要です。

カビ取りはカビの状態に合わせて、以下の通りに行ってください。

カビが広範囲に広がっている場合や、木材の腐敗が疑われる場合には、無理に自分で対処せず、専門の業者に相談することをおすすめします。

また、カビ取りが完了したら、今後再発させないための予防対策も忘れずに行いましょう。

日々のちょっとした工夫やお手入れの積み重ねが、テーブルの状態を長く保つことにつながります。

大切なテーブルを長く気持ちよく使い続けるためにも、ぜひ今回の記事を参考に、正しいカビ対策と予防の習慣を取り入れてみてください。

コメント