冷蔵庫に残っていた野菜にカビが生えていて、驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか。

そのとき、「加熱すれば食べられる?」「カビの部分だけ取り除けば大丈夫?」と考えてしまうかもしれません。

しかし、その判断には注意が必要です。

野菜に生えるカビの中には、カビ毒(マイコトキシン)を産生する種類もあり、なかでも一部のカビ毒には発がん性があることが国際的にも認められています。さらに、カビ毒は加熱では分解されにくく、カビの一部を取り除いたとしても、毒素が残っている可能性があります。

本記事では、カビが生える原因やカビ毒のリスク、安全に野菜を保存するためのポイントをわかりやすく解説します。

カビによる健康被害を防ぎ、安心して野菜を使い切るためにも、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・野菜にカビが生える理由 ・カビが生えた野菜を食べる危険性 ・野菜のカビを防ぐための正しい保存方法 ・野菜を使い切るテクニック |

目次

1. 野菜にカビが生える原因と仕組み

冷蔵庫の野菜室でしっかり保存していたはずなのに、気がつくと野菜にカビが生えていたということがあります。

温度が低いのになぜカビが発生するのか、不思議に思う方もいるかもしれません。

実は、カビの中には低温でも繁殖できる種類があり、保存環境によっては冷蔵庫の中でもカビが増えてしまうことがあります。

ここでは、カビが好む条件や、冷蔵庫内でカビが発生してしまう仕組みについて解説します。

1-1. カビはどんな環境で繁殖する?

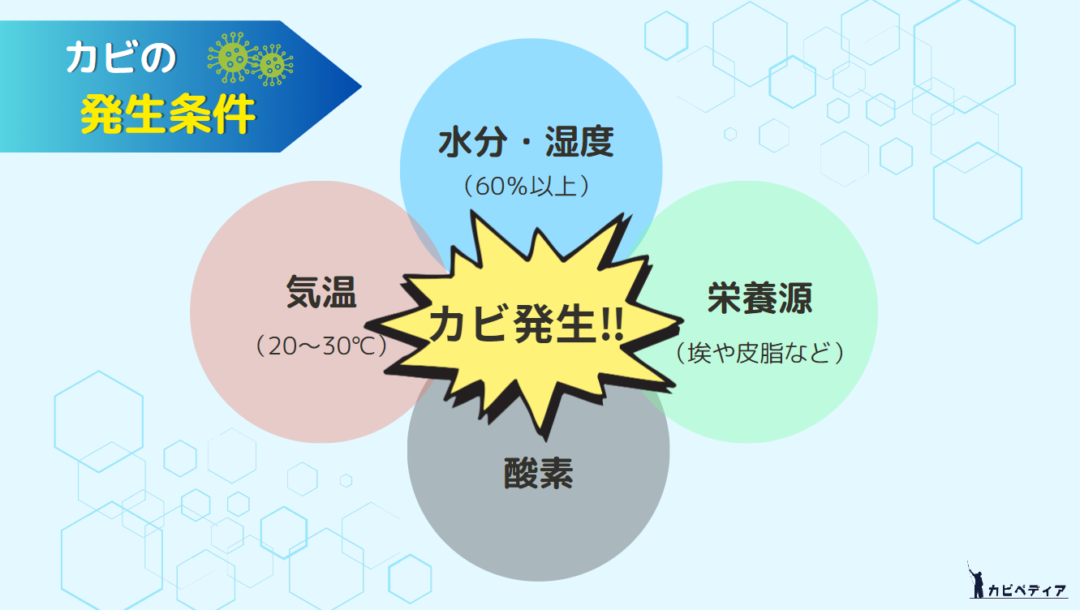

カビは以下の4つの条件がそろう環境を好む傾向にあります。

この「水分・湿度」「温度」「栄養源」「酸素」がそれぞれどのように影響するのか、ポイントを押さえておきましょう。

水分・湿度

湿度が60%を超えると、カビは発生・増殖しやすくなると言われています。

また、野菜の表面に残った水滴や結露、水洗い後の拭き残しなどの水分も、カビの繁殖を促す要因になります。

温度

一般的にカビが繁殖しやすいのは20~30℃前後です。

真夏だけでなく、春や秋の過ごしやすい気温でも、カビにとっては快適な環境になります。

栄養源

カビは食品を含む有機物を栄養源にします。

野菜の表面や切り口、くぼみなどに残った水分や汚れが、カビの発生・繁殖のきっかけになります。

酸素

カビは酸素を必要とする好気性生物です。

袋詰めされた野菜などでも酸素は必ず存在するため、カビが発生する可能性があります。

これらの条件がそろうことで、野菜に限らず、パンやお菓子、木材、壁紙など、さまざまな素材でカビが発生します。

つまり、カビは特別な場所でなくても、家庭内のごく普通の環境下で簡単に繁殖してしまうものなのです。

1-2. 冷蔵庫でも安心できない理由

カビは高温多湿を好むため、「冷蔵庫に入れておけばカビは生えない」と思いがちですが、実は低温環境でも繁殖できる種類のカビが存在します。

代表的なのが「ケカビ」と総称されるムコール属のカビで、5℃前後でも活動が可能と言われています。

このような低温下で増殖する種類は、冷蔵庫内の野菜などにも発生しやすいのが特徴です。

また、冷蔵庫内の湿度や結露の発生も、カビの増殖を促す要因になります。

濡れたままの野菜を入れたり、水分の多い食品が蒸発したりすることで湿度が上がり、温度差によって結露も発生しやすくなります。

加えて、扉の開け閉めによる温度変化も、カビの繁殖にとって好都合な環境を作ってしまいます。

さらに見落とされがちなのが、冷蔵庫内の掃除不足です。

棚の隅やドアパッキン部分に野菜くずや汁がたまると、そこがカビの温床になることもあります。

このような要因がそろうことでカビが発生する恐れがあるため、冷蔵庫に入れているからといって安心できないのです。

食品のカビ対策は「住まいのカビリスク」も確認しよう

野菜のカビは保存方法だけでなく、室内の湿度や換気状況など住まいの環境が重なると発生しやすくなります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か一度確認しておくと、日々の保存や湿気対策を見直しやすくなります。

2. カビが生えた野菜を食べるのはNG!その理由とは

カビが発生すると、味や見た目が悪くなるという問題もありますが、最も懸念すべきなのは健康への悪影響です。

カビの中には、発がん性が指摘されているカビ毒(マイコトキシン)を産生する種類もあり、安易に口にすると健康被害につながるおそれがあります。

2-1. 食品に多い代表的なカビの種類

食品に発生しやすいカビにはさまざまな種類がありますが、特によく見られる代表的なものを4つご紹介します。

これらの中には、健康に悪影響を及ぼす種類も含まれており、見た目だけで安全かどうかを判断するのは危険です。

アオカビ

青や緑色をしており、パンや柑橘類、押入れなどにも発生しやすいカビです。

中にはカビ毒を産生する種類もあるため注意が必要です。

コウジカビ

味噌やしょうゆなどの発酵食品づくりに使われる麹菌の仲間ですが、自然発生したものの中には猛毒のアフラトキシンを作り出す危険な種類もあります。

家庭で生えたコウジカビが安全な菌かどうかを見分けるのは困難です。

ケカビ

低温でも繁殖できるカビで、冷蔵庫内でも発生しやすいのが特徴です。

白〜灰色で綿のような見た目をしており、時間が経つと黒っぽく変化することもあります。

アズキイロカビ

糖分の多い食品を好み、果物や和菓子などに発生しやすいカビです。

乾燥にも強く、放置すると長期間残りやすいのが特徴です。

2-2. カビ毒とは?加熱しても危険な理由

カビ毒は、カビが繁殖する過程で産生する有毒な化学物質です。

中でも代表的なのがアフラトキシンで、国際がん研究機関(IARC)では「グループ1(人に対する発がん性が認められる)」に分類されています。

カビそのものは熱に弱く、加熱すれば死滅します。

しかし、「加熱すれば安全」と考えるのは危険です。

カビ毒は熱に強く、加熱しても分解されにくい性質を持っているため、毒素が残るおそれがあります。

つまり、「加熱すれば安全」「火を通せば大丈夫」という判断は、カビ毒に関しては通用しないということになります。

2-3. カビ部分を切り取っても安全とは言い切れない

「カビがついている部分だけを切り取れば、残りは食べられるのでは?」と考えたことがある方も多いかもしれません。

しかし、こうした方法では目に見えないリスクを取り除くことはできません。

カビは見えている部分だけでなく、菌糸やカビ毒が食品内部にまで広がっている可能性があります。

特に水分を多く含む野菜(例:きゅうりやトマト)などは、内部までカビが浸透しやすく、見た目だけでは判断できないこともあります。

「もったいない」という気持ちはわかりますが、この判断ミスが健康被害につながるリスクもあります。

少しでも不安を感じるようであれば、その野菜は思い切って処分するのが最も安全な選択です。

参考:農林水産省「かびとかび毒についての基礎的な情報」

参考:食品安全委員会「カビとカビ毒」

3. カビを発生させないための保存方法

これまでお伝えしてきた通り、一度でもカビが生えた食品は、たとえ一部を取り除いたり加熱したりしても、食べるのは避けるべきです。

だからこそ大切なのが、カビを発生させないための予防策です。

ここでは、野菜を正しく保存してカビの発生を防ぐための具体的なポイントを解説します。

日々のちょっとした工夫で、カビのリスクを減らすことができます。

3-1. 常温保存に向く野菜・向かない野菜

野菜にはそれぞれ適した保存環境があり、保存方法を誤ると、傷みやすくなったり、カビが発生しやすくなったりします。

以下を参考に、野菜の特性に合った保存方法を心がけましょう。

常温保存に向く野菜

例:たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ、さつまいも など

これらの野菜は、冷蔵庫に入れることで水分が抜けたり低温障害を起こしたりして、かえって品質が劣化する場合があります。

保存する際は、直射日光や湿気を避け、風通しの良い場所で常温保管するのが理想的です。

新聞紙に包んで通気のよいかごに入れるなどのひと工夫も効果的です。

常温保存に向かない野菜

例:レタス、ほうれん草、小松菜、きゅうり、トマト など

これらの野菜は水分量が多く、常温ではしおれたり変色しやすいだけでなく、カビも繁殖しやすくなります。

特に葉物野菜は温度変化に弱いため、冷蔵庫の野菜室(5〜8℃程度)で湿度を保ちながら保存するのが望ましいです。

3-2. 冷蔵庫の適切な温度管理と掃除のコツ

1-2. 冷蔵庫でも安心できない理由でもお伝えしましたが、ケカビのように低温でも繁殖できる種類のカビが存在するため、油断はできません。

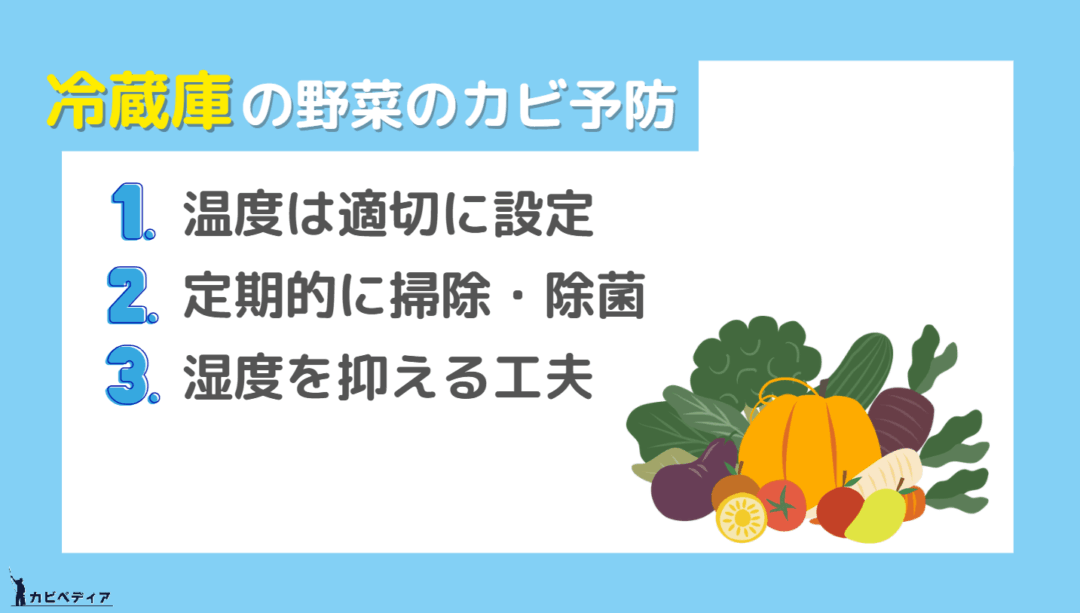

冷蔵庫内での保存をより安全に保つためには、温度管理や清掃といった日頃の対策が重要です。

温度は適切に設定

冷蔵室は3〜5℃、野菜室は5〜8℃程度が目安とされています。

ただし、扉の開け閉めが頻繁になると庫内の温度が上がりやすくなり、カビが繁殖しやすい環境をつくってしまう原因になります。

必要以上の開閉は避け、温度を安定させる工夫を意識しましょう。

定期的に掃除・除菌

冷蔵庫内に食品の汁や野菜くずが残っていると、カビや雑菌の温床になります。

月に1回を目安に拭き掃除を行い、水分がたまりやすいパッキン部分やドアポケットは、消毒用エタノールなどで除菌して清潔を保ちましょう。

湿度を抑える工夫

野菜をビニール袋に入れて保存する場合、袋の口をきつく縛りすぎると湿気がこもりやすくなり、カビの原因になることがあるため、注意しましょう。

また、保存前に野菜表面の水分をペーパータオルなどで軽く拭き取ってから野菜室に入れることで、過剰な湿気を防ぎ、カビの発生リスクを下げることができます。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

フマキラー キッチン用 アルコール除菌スプレー

出典:楽天市場

3-3. カット野菜や傷ついた野菜の取り扱い注意

カットされた野菜や表面に傷のある野菜は、カビの繁殖が早く進みやすいため、特に慎重な取り扱いが必要です。

購入時・保存時・調理時、それぞれの場面で注意したいポイントをまとめました。

カット野菜(市販・自家製)

カット済みのサラダや、使いかけの玉ねぎ・キャベツなどは、調理の際に手指や器具を介して菌が付きやすく、カビが発生しやすい状態になります。

さらに、カットされた野菜の断面は空気に触れることで酸化や乾燥が進み、カビの付着リスクも高まります。

そのため、できるだけ早めに使い切ることが大切で、当日〜翌日中の消費が理想的です。

保存が必要な場合は、密閉容器に入れる・ラップでしっかり包むなどの工夫によって、空気との接触を避け、鮮度と安全性を保ちやすくなります。

傷のある野菜

野菜の表面に傷があると、その部分から雑菌やカビが内部に侵入しやすくなります。

購入時はなるべく傷のないものを選ぶことが望ましく、家庭での保存時も、傷部分は早めに取り除いて使用しましょう。

傷が深かったり広範囲に及んでいたりする場合は、無理に使用せず、思い切って処分する判断も大切です。

4. 野菜をムダにしない!カビを防ぐ使いきりテクニック

せっかく買った野菜も、使い切れずに傷んでしまえばカビの原因になります。

野菜にカビを生やさない最も確実な方法は、早めに調理して使い切ることです。

ここでは、日々の食事に取り入れやすい調理法や、冷凍保存の方法など、すぐに実践できる使いきりテクニックをご紹介します。

4-1. 調理法を工夫して早めに消費

カビのリスクを下げるためには、野菜を余らせず、早めに調理して使い切る工夫が欠かせません。

時間や手間をかけずに一度に消費しやすい調理法を活用しましょう。

汁物・スープにする

たまねぎ、にんじん、キャベツ、きのこ類などは、まとめてカットしておけば一気にスープや味噌汁に使えます。

少し傷みかけていても、加熱することで香りや食感をカバーできる場合があります。

炒め物や煮物でまとめ使い

野菜を余らせそうなときは、カレーや野菜炒め、煮物にして一度に複数の野菜を消費するのがおすすめです。

小さめに切れば火の通りも早くなり、調理の時短にもなります。

漬け物・浅漬けで早めに消費

きゅうりや大根などの水分が多い野菜は、塩もみや浅漬けにして保存しておくと、傷む前に食べ切りやすくなります。

ただし、冷蔵庫で保存し、数日以内に食べ切ることが前提です。

4-2. 冷凍保存のポイント

食べきれそうにないと感じた時点で、冷凍保存に切り替えるのも有効な手段です。

正しい下処理をしてから保存することで、食感や風味の劣化を最小限に抑えることができます。

野菜をカットして冷凍

ブロッコリーやにんじん、ほうれん草などは、洗ったあとに適切なサイズにカットし、軽く下茹でしてから水気を切って冷凍するのがポイントです。

水分が多いまま冷凍すると、解凍時に食感が悪くなったり傷みやすくなったりすることがあります。

ラップや保存袋で空気を遮断

冷凍時は空気に触れると酸化しやすくなるため、ラップでぴったり包むか、ジッパー付き保存袋に入れて空気をできるだけ抜くことが大切です。

このひと手間で、冷凍焼けやカビのリスクを効果的に抑えることができます。

冷凍保存の期間に注意

冷凍だからといって無制限に保存できるわけではありません。

1〜2週間以内を目安に使い切ると、品質を保ったままおいしく食べられます。

解凍時は電子レンジや湯通しなど、スピーディーな加熱が効果的です。

下ごしらえして冷凍するのもおススメ

野菜はあらかじめ下ごしらえをしてから冷凍しておくと、解凍後すぐに使えて便利です。

たとえば、葉物野菜はおひたしやソテーにして小分け保存、トマトは刻んでソース状にして冷凍すると、調理の手間を減らせます。

5. まとめ

今回は、野菜にカビが生える原因やカビ毒の危険性、そしてカビを防ぐための保存・使いきりの工夫について解説しました。

カビは単に見た目や味を損なうだけでなく、健康に悪影響を及ぼす可能性がある危険な存在です。

目に見えない部分まで広がっていたり、加熱しても分解されないカビ毒を含んでいる場合もあり、軽く考えるべきではありません。

「少しだけなら大丈夫」と自己判断せず、カビを見つけたら処分するのが最も安全な対応です。

そして、そもそもカビを生やさないことが最大の予防策です。

日々のちょっとした工夫が、健康を守り、食品ロスを減らすことにもつながります。

たとえば、以下のような対策を意識するだけでも効果的です。

- 野菜ごとの正しい保存方法を守る

- 冷蔵庫を清潔な状態に保つ

- 使いきれない分は冷凍や調理法でうまく活用する

こうした積み重ねが、カビを防ぐだけでなく、食材をムダにせず、おいしく安全に使い切ることにつながります。

ぜひ本記事の内容を参考に、今日からできるカビ対策を取り入れてみてください。

■関連記事■そうめんにカビが生えたら食べたらダメ!?原因と正しい保存方法を徹底解説

■関連記事■パンに生えたカビを食べても大丈夫!?カビの危険性を徹底解説!

■関連記事■【Q&A】クリームチーズに生えたピンク色のカビは食べられる?

■関連記事■カボチャにカビ発生!取り除いて食べても大丈夫!?リスクと正しい保存方法を解説

■関連記事■カビの生えたさつまいもは食べても大丈夫?!正しい保存方法は?!

■関連記事■オレンジのカビは危険?切り取れば大丈夫?正しい対処法とカビさせないための保存術

■関連記事■要注意!カビが生えた餅は削って食べても危険

コメント