キッチンやお風呂などで毎日使うスポンジ。

実は、カビや雑菌が繁殖しやすいアイテムであることをご存じでしょうか?

スポンジは水分や汚れが残りやすく、湿気もこもりやすいため、黒カビがわずか数日で発生してしまうこともあります。

特に梅雨や夏場など湿度の高い季節は、そのリスクが一気に高まります。

さらに、カビは見た目の問題だけでなく、アレルギーや呼吸器の不調など健康被害の原因になることもあります。

中でも食器洗い用のスポンジは、カビや雑菌が食器に移り、それを通じて口に入ってしまう恐れがあるため、特に注意が必要です。

本記事では、スポンジにカビが生える原因や発生時の正しい対処法、そして簡単な予防策までをわかりやすく解説します。

スポンジを清潔かつ安全に使い続けるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・スポンジにカビが生える原因 ・カビが生えたときの正しい対処法 ・スポンジを清潔に保つための日々の習慣 |

目次

1. スポンジにカビが生える主な原因

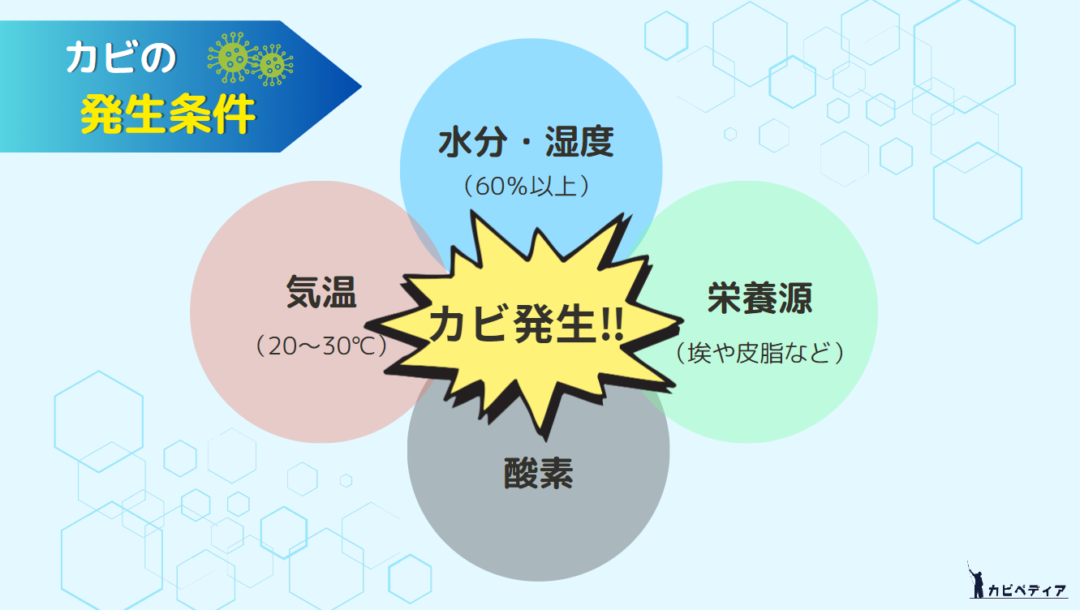

カビが繁殖するには、湿度や温度、栄養分など、いくつかの条件がそろう必要があります。

そしてスポンジは、日常的に使われる中で、そうした条件を自然と満たしやすいアイテムです。

知らず知らずのうちにカビが発生し、衛生面に影響を及ぼすこともあります。

まずは、スポンジにカビが生えやすくなる理由について解説します。

1-1. スポンジが置かれる環境

スポンジはキッチンやお風呂場など、湿気が多く、水分や汚れがたまりやすい場所で使われるのが一般的です。

さらに使用後は、シンクの端やラックに濡れたまま放置されることが多く、乾きにくい状態が長時間続きやすくなります。

カビは以下の4つの条件がそろうことで急速に繁殖すると言われています。

スポンジはまさにこの4つの条件が整いやすい環境にさらされています。

とくに梅雨時や夏場など湿度が高い季節は、スポンジが乾きにくく、カビにとって最適な繁殖環境になります。

また、食器洗い用のスポンジは、使用後にしっかり水気を切ったつもりでも、スポンジの内部には水分が残ってしまうことが多くあります。

見た目では乾いているように見えても、中心部分に湿気がこもっていると、そこからカビや細菌がじわじわと繁殖してしまいます。

1-2. 食べかすや石けんカスが栄養源に

カビは微量な有機物でも栄養源として増殖します。

つまり「少しの汚れ」や「落としきれていない皮脂・油分」でも、十分にカビの繁殖条件となってしまうのです。

食器用スポンジには、食器に付着していた油汚れや食べかすが残りやすく、洗い残しがあるとそれがそのままカビの栄養になります。

また、お風呂用スポンジに付着した石けんカスや皮脂汚れも同様に、カビの繁殖を促してしまいます。

とくに洗浄後にスポンジを十分にすすいでいなかったり、汚れた状態のまま放置していたりすると、カビが発生するリスクは一気に高まります。

目には見えない程度の汚れでも、カビにとっては栄養源となり、繁殖しやすい環境を与えてしまうことになるのです。

1-3. カビだけでなく細菌も繁殖しやすい理由

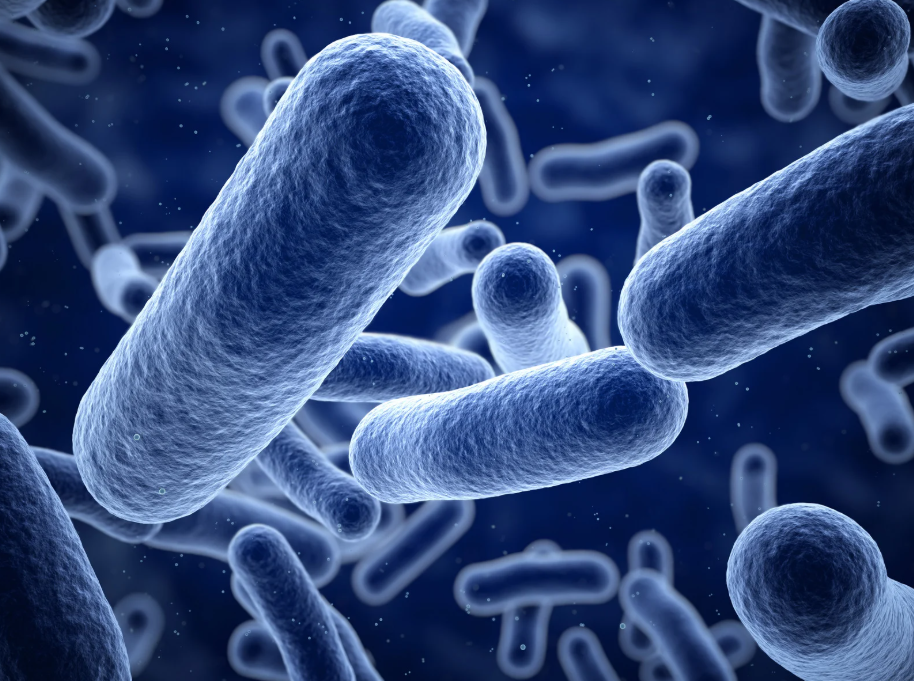

スポンジの内部構造は、繊維が複雑に絡み合っているため、水分や汚れが入り込みやすく、乾きにくいのが特徴です。

このため、カビだけでなく、雑菌や細菌にとっても非常に繁殖しやすい環境になっています。

たとえば、家庭内で使われているスポンジからは、以下のような食中毒の原因となる細菌が検出されることがあります。

- 大腸菌

- 黄色ブドウ球菌

- ウェルシュ菌

これらの細菌が繁殖したスポンジで食器や調理器具を洗ってしまうと、二次汚染によって健康被害につながる可能性もあります。

また、菌の繁殖によってスポンジそのものの劣化も早まり、使用感の低下や嫌な臭いの原因にもなります。

参考:大阪市立環境科学研究所による研究「家庭の台所用スポンジタワシの細菌汚染と殺菌方法」

2. スポンジにカビが生えたときの安全な対処法

万が一スポンジにカビが生えてしまった場合、そのまま使い続けるのは非常に危険です。

カビや雑菌が食器や手指を通じて広がることで、食中毒やアレルギーなど健康被害につながるリスクもあります。

ここでは、カビが生えたスポンジの適切な対応について解説します。

2-1. カビが生えたスポンジは捨てるべき!

結論から言えば、スポンジにカビが生えた時点で廃棄するのが最も安全な対応です。

表面にうっすらとカビが見える場合でも、その胞子や菌糸はスポンジの内部深くまで入り込んでいる可能性があり、見た目だけで状態を判断するのは危険です。

特に食器洗い用のスポンジでは、カビや雑菌が食器に付着し、それを通じて口に入ってしまうおそれもあります。

洗面台用やお風呂用であっても、カビの胞子が空気中に拡散し、呼吸器や肌への悪影響を与えるリスクは否定できません。

「まだ使えそう」「もったいない」と感じるかもしれませんが、安全と衛生を優先するなら早めに交換するのが賢明です。

2-2. どうしても使いたい場合は熱湯消毒

すぐに新しいスポンジが手に入らない、あるいは応急的にもう少し使いたい場合には、熱湯消毒による一時的な対応も可能です。

ただし、これはあくまで応急措置であり、根本的な解決策ではないことを理解しておきましょう。

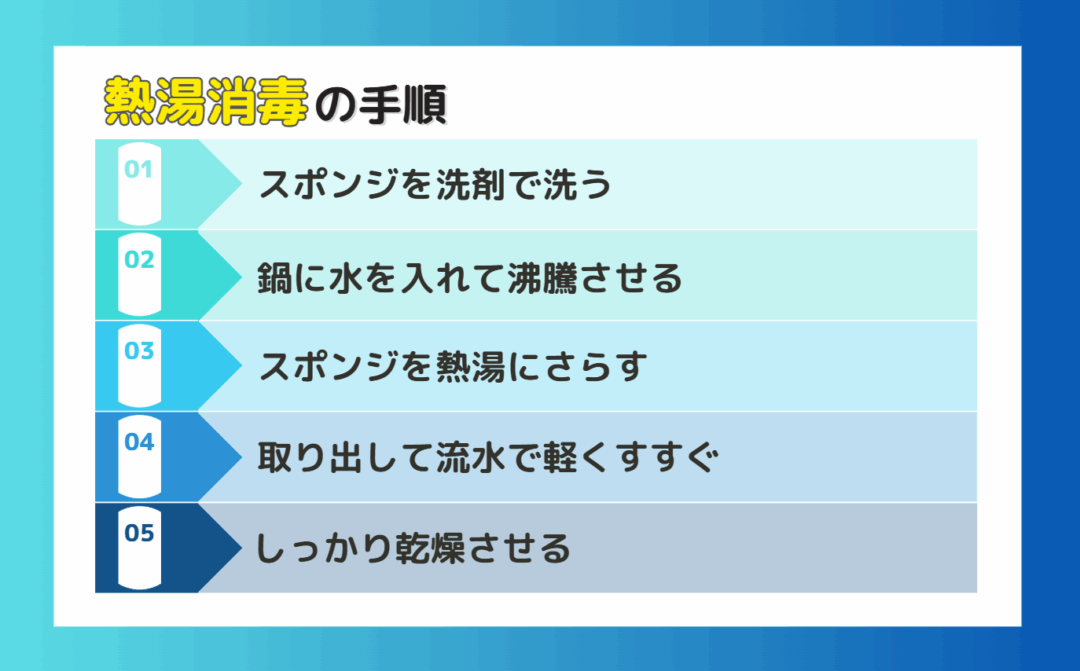

以下が熱湯消毒の基本的な手順です。

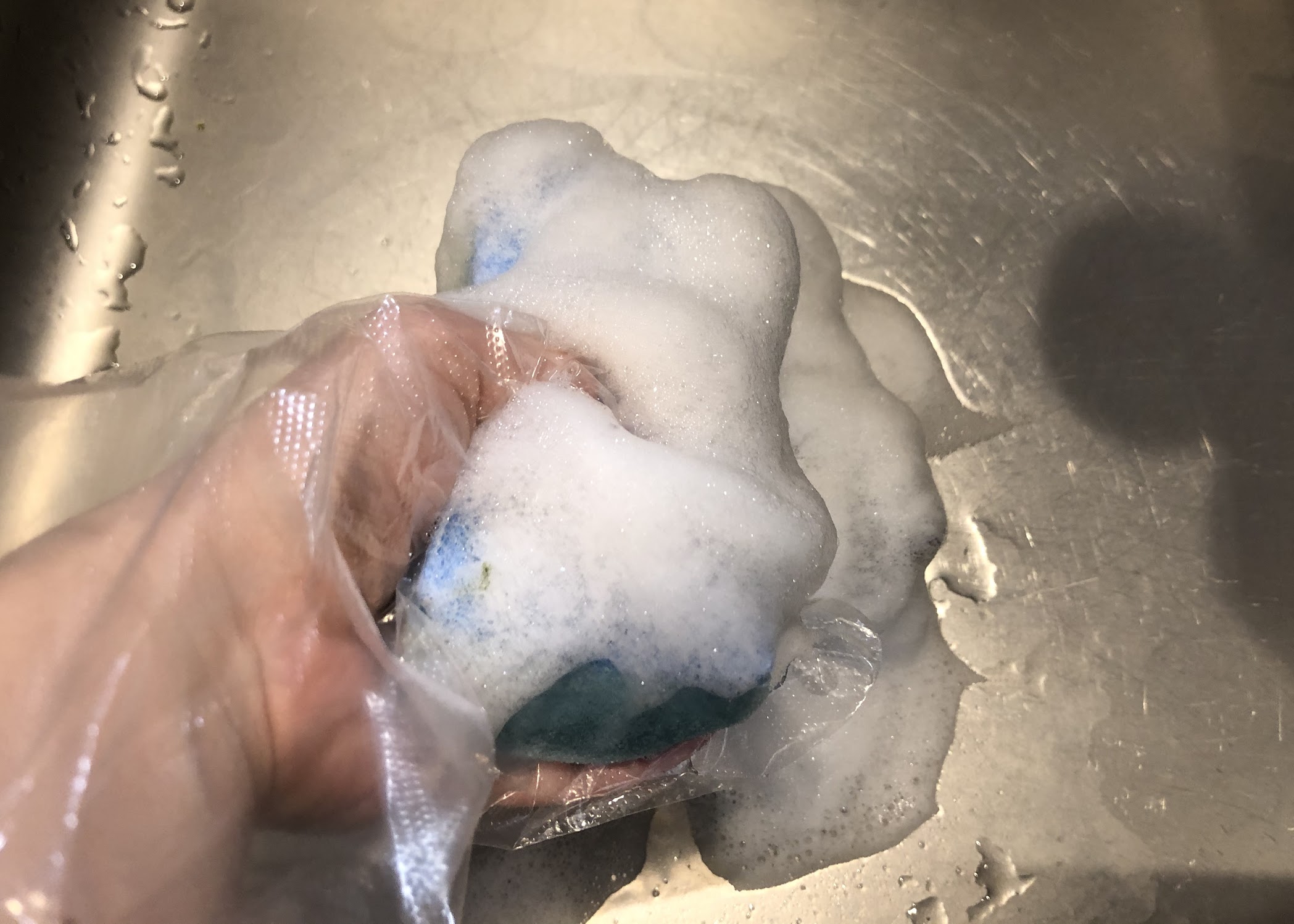

① スポンジを洗剤で洗う

食器用洗剤などを使って食べかす・油分・皮脂などの汚れをできるだけ丁寧に落とします。

② 鍋に水を入れて沸騰させる

鍋にたっぷり水を入れて火にかけます。

③ スポンジを熱湯にさらす

耐熱ボウルにスポンジを入れて、そこに沸騰したお湯をかけます。

そして2〜5分ほどさらすようにしてください。

④ 取り出して流水で軽くすすぐ

やけどに注意しながら取り出し、ぬるま湯や流水で表面の残留物を洗い流します。

⑤ しっかり乾燥させる

最後に、水気をしっかり切り、通気性の良い場所で乾かします。

湿気が残っていると再びカビが繁殖しやすくなるため、完全に乾かすようにしましょう。

なお、熱湯消毒によってカビの菌を殺すことはある程度可能ですが、一度生えたカビによる色素沈着や繊維の傷みは元に戻らない場合が多いです。

このため、できるだけ早く新しいスポンジに切り替えるようにしましょう。

P&G ジョイ W除菌

出典:Amazon

2-3. キッチン用の漂白剤を使用するリスク

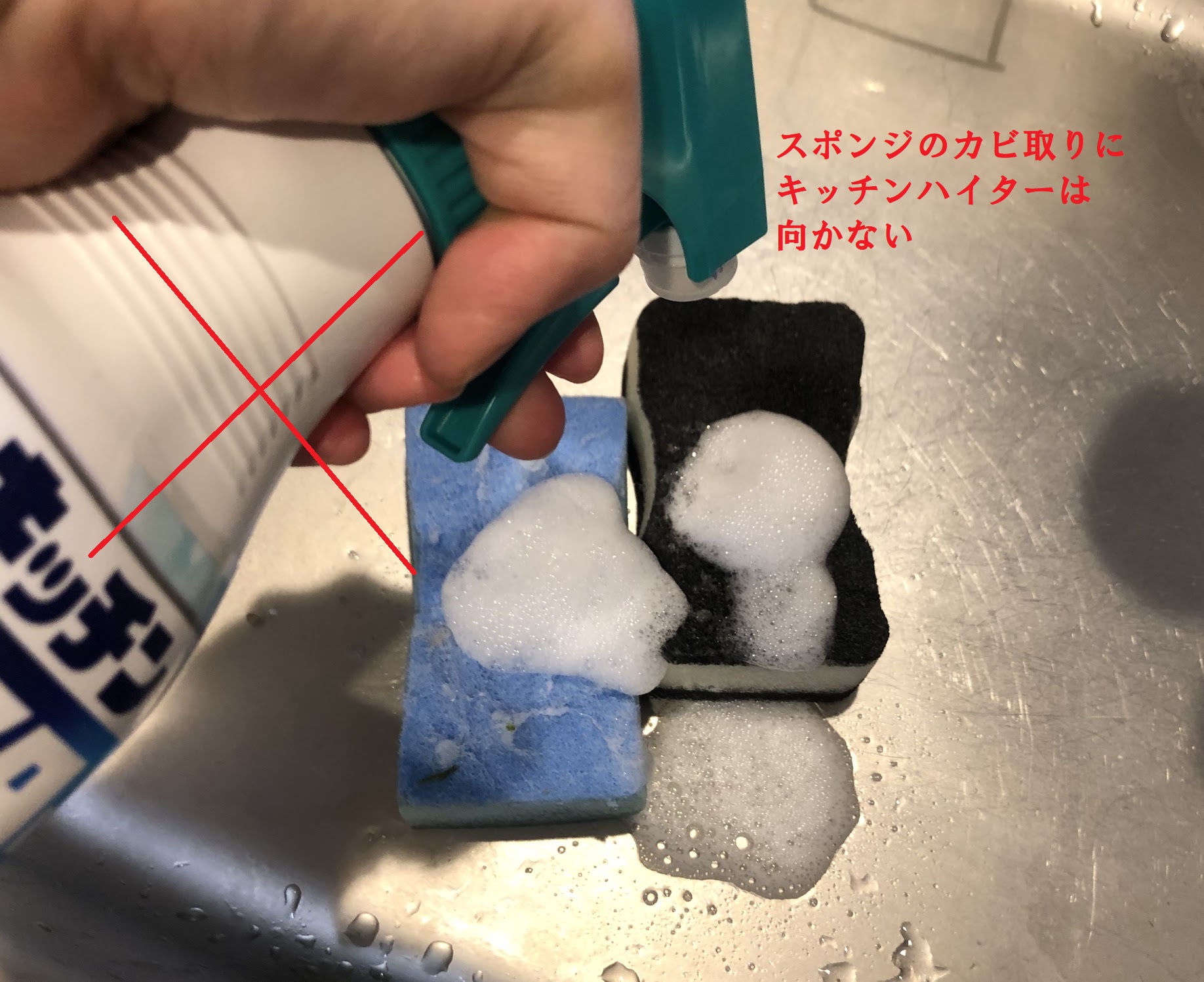

キッチンハイターなどの塩素系漂白剤は、カビや雑菌の除去に効果がある一方で、スポンジのケアにはあまり向いていない方法といえます。

その理由のひとつが、変色や素材劣化のリスクです。

とくに原液を直接かけたり、泡タイプを長時間放置したりすると、スポンジが黄色く変色してしまうケースがあります。

下の写真は、実際にキッチンハイターを使用して変色したスポンジの一例です。

このように、見た目が損なわれるだけでなく、繊維が弱くなり、使い心地や耐久性が低下する可能性もあります。

さらに、希釈濃度やつけ置き時間を誤ると、スポンジに残った成分が食器に移り、口に入ってしまうリスクも否定できません。

どうしても使用する場合は、必ず水で薄めて使うようにしてください。

製品ラベルに記載された濃度・時間を守り、使用後は流水でしっかりすすぐことが必要です。

また、使用中は十分に換気を行い、ゴム手袋やマスクの着用も忘れないようにしましょう。

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

2-4. カビの色素が残る場合はやはり交換がベスト

熱湯消毒や漂白剤を使ってカビ自体を殺菌できたとしても、黒や緑の色素がスポンジに残ってしまうことはよくあります。

これはカビの色素沈着によるもので、一度繊維に染み込んでしまうと、見た目だけでなく清潔感にも影響します。

さらに、カビが発生したスポンジは繊維自体が劣化している可能性も高く、使用感や耐久性も低下している場合があります。

衛生面のリスクや再発のしやすさを考えると、色素が残っている時点で早めに新しいスポンジに交換するのが最も安心で確実な対応です。

3. カビ取りのプロが教える!スポンジを清潔に保つコツ

カビや雑菌の繁殖を防ぐには、スポンジの使い方と日常的な管理が何より重要です。

毎日使うものだからこそ、少しの工夫と意識で清潔な状態を保つことができます。

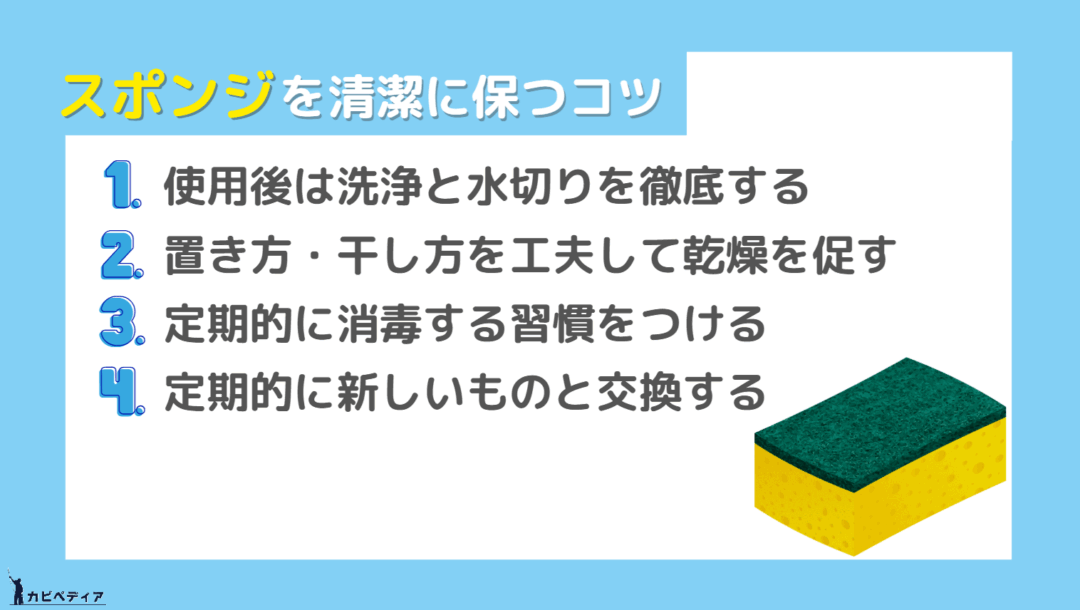

3-1. 使用後は洗浄と水切りを徹底する

スポンジは使用直後の扱いが最も重要です。

まず、食器用洗剤などを使ってスポンジについた食べかすや油汚れをしっかり洗い流すようにしてください。

こうした有機物が残ったままだと、カビや雑菌にとって格好の栄養源となってしまいます。

洗浄後は、しっかりと水気を切ることがポイントです。

特に中心部には水分が残りやすいため、手で強く絞るだけでなく、キッチンペーパーで軽く押さえることで、余分な水分をさらに取り除くことができます。

「洗ったあと、しっかり乾かす」という習慣を持つだけで、カビの繁殖リスクは大きく下げることができます。

3-2. 置き方・干し方を工夫して乾燥を促す

水気を切ったスポンジをそのままシンクの隅や平らな場所に置いてしまうと、接地面に湿気がたまり、カビや雑菌が繁殖しやすい状態になります。

理想的なのは、通気性の良いホルダーやワイヤーラックを使って、スポンジを立てて保管する方法です。

これにより空気がまんべんなく当たり、短時間でしっかり乾かすことができます。

また、シンクまわりの風通しを良くすることも重要です。

窓を開けたり換気扇を活用することで湿気がこもらず、スポンジの乾燥がスムーズになります。

「置き方」と「環境づくり」のちょっとした工夫で、清潔をキープしやすくなります。

3-3. 定期的に消毒する習慣をつける

スポンジは水洗いだけでは落としきれないカビや雑菌が内部に残っていることがあります。

特に湿度の高い季節や汚れが多い使用環境では、週に1~2回の消毒を習慣づけることが重要です。

おすすめは、熱湯消毒です。

80〜90℃の熱湯を全体にかけるだけでも、菌を除去する効果が期待できます。

塩素系漂白剤も殺菌効果は高いですが、変色や繊維の劣化、成分残留のリスクがあるため、常用は避けたほうが安心です。

消毒を習慣化することで、カビの繁殖を防ぎ、スポンジをより衛生的に保つことができます。

3-4. 定期的に新しいものと交換する

スポンジは見た目がきれいでも、内部には汚れや雑菌が蓄積していることがあります。

衛生面を考慮すると、少なくても2〜3週間に1回は交換しましょう。

梅雨や夏など湿度の高い時期は、カビや細菌の繁殖が早く進むため、1〜2週間での交換も検討しましょう。

また、使用期間にかかわらず、スポンジの色が変わったり、においが気になるようになった場合は、迷わず新しいものに取り替えることをおすすめします。

最近では、抗菌加工や防カビ加工が施されたスポンジも多く販売されています。

そうした製品を活用すれば、衛生的な状態をより長く保つことができ、交換のタイミングもわかりやすくなります。

「もったいない」と思わず、健康と安全のために早めの交換を習慣にしましょう。

4. 【Q&A】スポンジのカビ対策でよくある質問

スポンジのカビ対策については、日常の中で「これって本当に正しいの?」と迷ってしまう場面も多いのではないでしょうか。

ここでは、そんなよくある疑問に対して、カビ対策の専門的な視点からわかりやすくお答えしていきます。

正しい知識を身につけて、より安心・清潔にスポンジを使い続けましょう。

4-1. 電子レンジで殺菌してもいいの?

電子レンジでスポンジを加熱して殺菌するという方法を耳にすることがありますが、これは注意が必要です。

スポンジの素材によっては溶けたり、最悪の場合は発火するリスクもあり、安全性が保証されません。

また、電子レンジでは加熱にムラが起きやすく、十分に殺菌できない部分が残る可能性もあります。

4-2. 抗菌スポンジならカビは生えにくい?

抗菌加工や防カビ加工が施されたスポンジは、通常のスポンジに比べてカビや細菌が繁殖しにくい傾向があります。

しかし、「絶対にカビが生えない」というわけではありません。

使用環境やお手入れの頻度によっては、抗菌スポンジでもカビや雑菌が繁殖する可能性があります。

そのため、毎日の洗浄と水切り、定期的な消毒、定期的な交換など、基本的な管理は通常のスポンジと同様に行うことが大切です。

4-3. お風呂用と台所用のスポンジ、同じ管理で良い?

基本的な対処方法は同じでも、使用場所に応じた工夫が必要です。

台所用スポンジは、食べかすや油汚れがつきやすく、食中毒のリスクもあるため、こまめな洗浄・殺菌が必須です。

一方、お風呂用スポンジは、石けんカスや皮脂汚れが主な原因で、湿気がこもりやすく乾燥しにくい場所に置かれがちです。

使用後は水気をしっかり切り、通気性のよい場所で乾かすことが重要です。

どちらも「湿らせたまま放置」は避けましょう。

4-4. カビ以外に注意すべき雑菌とは?

スポンジにはカビ以外にも、大腸菌・黄色ブドウ球菌・ウェルシュ菌など、さまざまな細菌が繁殖する恐れがあります。

とくに台所用スポンジでは、これらの菌が食器に移ることで食中毒の原因になるケースもあります。

そのため、毎日の洗浄と水切りに加えて、定期的な熱湯消毒など殺菌を習慣にすることが大切です。

直接口に触れるものを扱う以上、スポンジは見た目以上に衛生管理を意識するべき道具といえるでしょう。

5. まとめ

今回は、スポンジにカビが生える原因や、発生した際の対処法、そして清潔に保つための具体的な管理方法について解説しました。

スポンジは水分や汚れが溜まりやすく、通気性も限られるため、カビや雑菌が非常に繁殖しやすいアイテムです。

特に食器用スポンジは、食べかすや油分が残りがちで、衛生面のリスクが高まります。

スポンジのカビ対策としては、以下のポイントを押さえることが大切です。

- カビが生えたら基本的に廃棄するのが安心

- どうしても使う場合は熱湯消毒や漂白剤などで応急処置

- 普段から使用後の洗浄、水切り、乾燥、定期的な消毒を習慣化する

- 少なくても2〜3週間に一度は交換。梅雨や夏場は1〜2週間を目安に

また、最近では抗菌・防カビ加工が施されたスポンジも市販されており、これらを活用するのも効果的です。

ただし、どんなスポンジでも「絶対にカビない」わけではないため、日常のお手入れと定期的な交換が前提となります。

スポンジは私たちの暮らしに欠かせない存在ですが、あくまで消耗品です。

「まだ使えるから」とためらうのではなく、衛生と健康を守るために、迷わずこまめに交換し、常に清潔な状態を保つことが大切です。

コメント