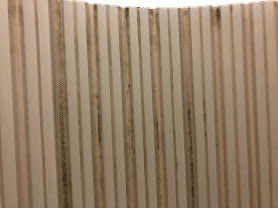

風呂蓋は湿気や水アカが溜まりやすく、黒カビが発生しやすい場所です。

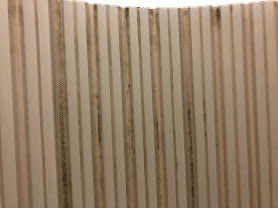

そのため、以下の写真のようにカビが大量発生してしまうこともあるでしょう。

カビは見た目が悪いだけでなく、一度根付くと簡単には落ちず、放置すると浴室全体に広がる恐れがあります。

また、壁や床、天井にも広がると通常の掃除では落としにくくなり、さらに胞子を吸い込むことでアレルギーや喘息、肌荒れなど健康被害を引き起こす可能性もあります。

そこで今回は、風呂蓋のカビを徹底的に落とす方法を解説します。

市販のカビ取り剤を使った効果的な掃除手順や、カビを再発させないための予防策まで詳しく紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

| この記事でわかること |

| ・風呂蓋のカビを徹底的に除去する方法 ・浴室の床や壁、タイル、小物などのカビ対処法 ・風呂蓋のカビ予防 ・お風呂のカビに関するQ&A |

目次

1. 風呂蓋のカビを徹底除去する方法

風呂蓋のカビを放置すると、浴室全体に広がる可能性があるため、早めの対策が欠かせません。

そのためには、適切な道具を準備し、正しい手順で掃除を行うことが大切です。

ここでは、カビ取りに必要な道具や作業時の注意点、効果的な掃除方法について詳しく解説します。

1-1. 必要な道具と準備

風呂蓋のカビ取りを始める前に、まずは以下の必要な道具を準備しましょう。

- 塩素系カビ取り剤

- お風呂用洗剤

- ラップ

- スポンジ

- 柔らかい歯ブラシ

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- バスブーツ

- 長袖長ズボン

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

花王 カビハイター

出典:Amazon

1-2. カビ取り作業の注意点

風呂蓋のカビ取りを安全かつ効果的に行うために、以下の点に注意しましょう。

カビ取り剤を混ぜない

異なる種類の洗剤を一緒に使うと、有毒な塩素ガスが発生する危険があります。

特に、酸性タイプと塩素系の洗剤を混ぜると非常に危険なので注意が必要です。

換気を徹底する

万が一塩素ガスを吸い込むと体に悪影響を及ぼすため、必ず換気扇を回し、浴室の扉を開けて空気を入れ替えましょう。

体を保護する

カビ取り剤は刺激が強いため、肌や目を守るためにゴム手袋、マスク、ゴーグル、バスブーツ、長袖長ズボンを着用して、体を保護しながら作業を行いましょう。

長時間放置しない

カビ取り剤の効果を最大限に発揮させるため、製品の使用方法に記載された放置時間を守りましょう。

長時間放置すると素材を傷めることがあるため、適切な時間内で作業を終えることが大切です。

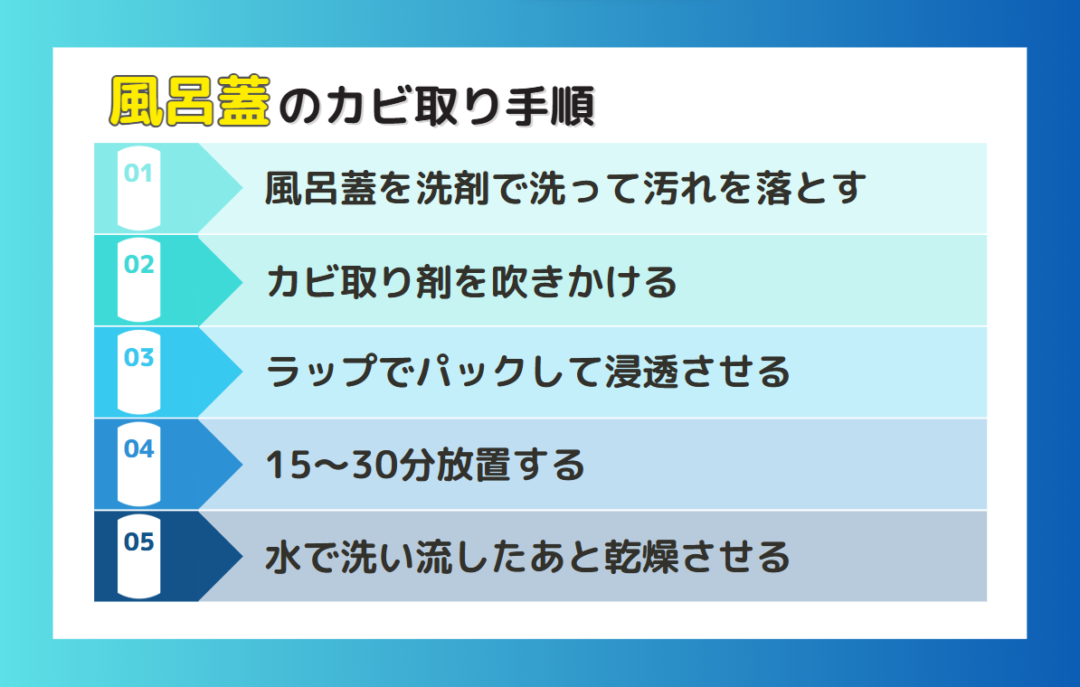

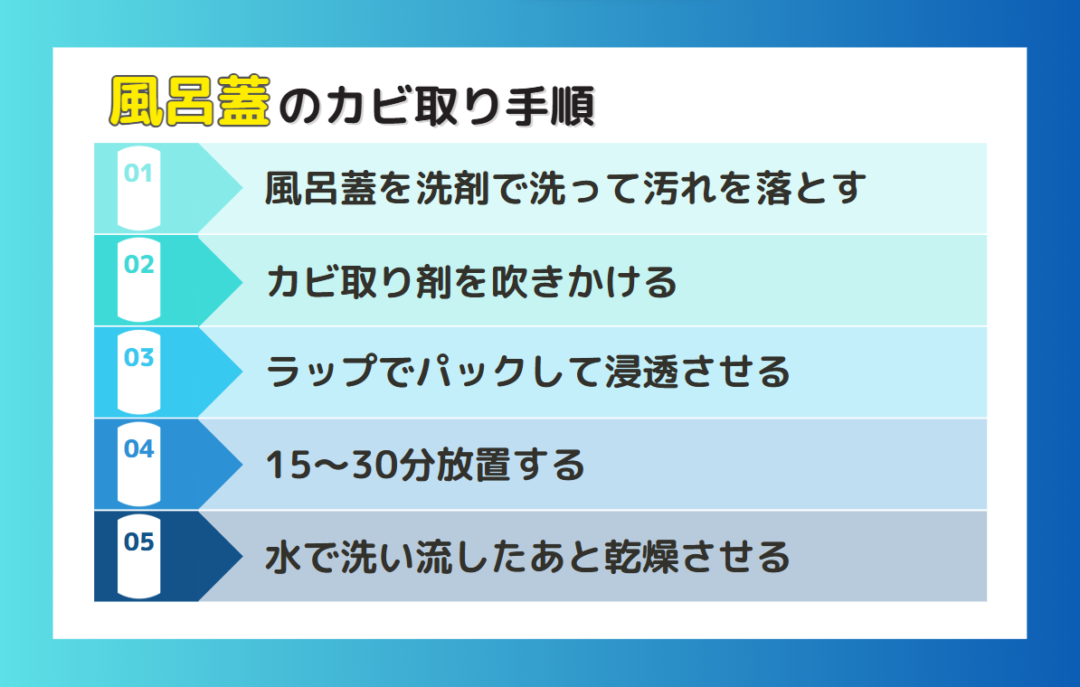

1-3. 効果的なカビ取り手順

続いて、風呂蓋のカビ取り手順を紹介します。

この手順で掃除を行えば、30~40分ほどで黒ずんでいた風呂蓋もスッキリきれいになります。

① 風呂蓋を洗剤で洗って汚れを落とす

お風呂用洗剤とスポンジを使い、風呂蓋の表裏をしっかり洗います。

汚れがついたままだとカビ取り剤が浸透しにくくなるため、事前に水アカやヌメリを落としておくことが重要です。

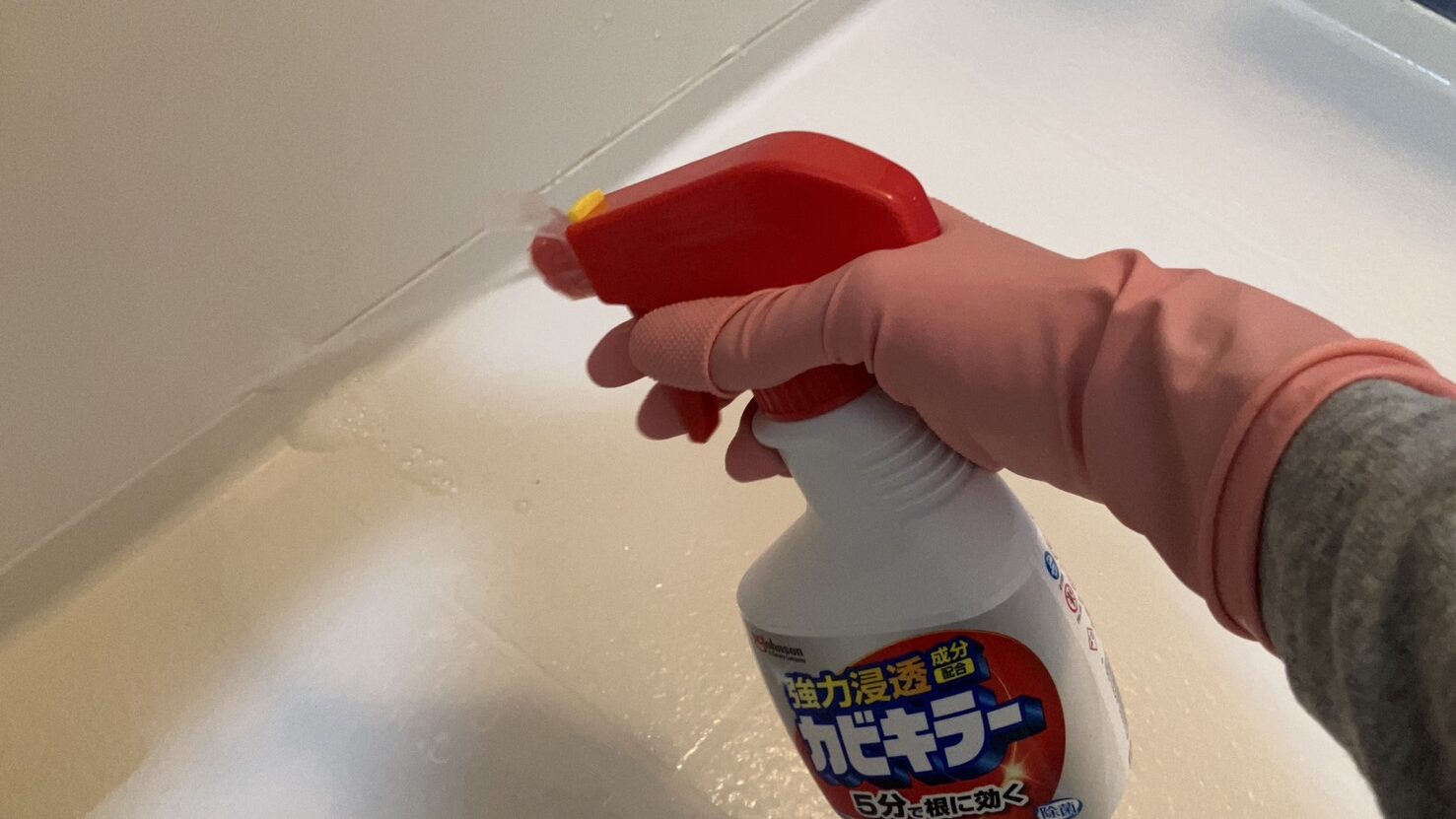

② カビ取り剤を吹きかける

濡れたままだとカビ取り剤の効果が最大限発揮しない為、水分を拭き取ってからカビ取り剤を吹きかけます。

風呂蓋のカビが目立つ部分や溝、パッキン部分にたっぷり吹きかけましょう。

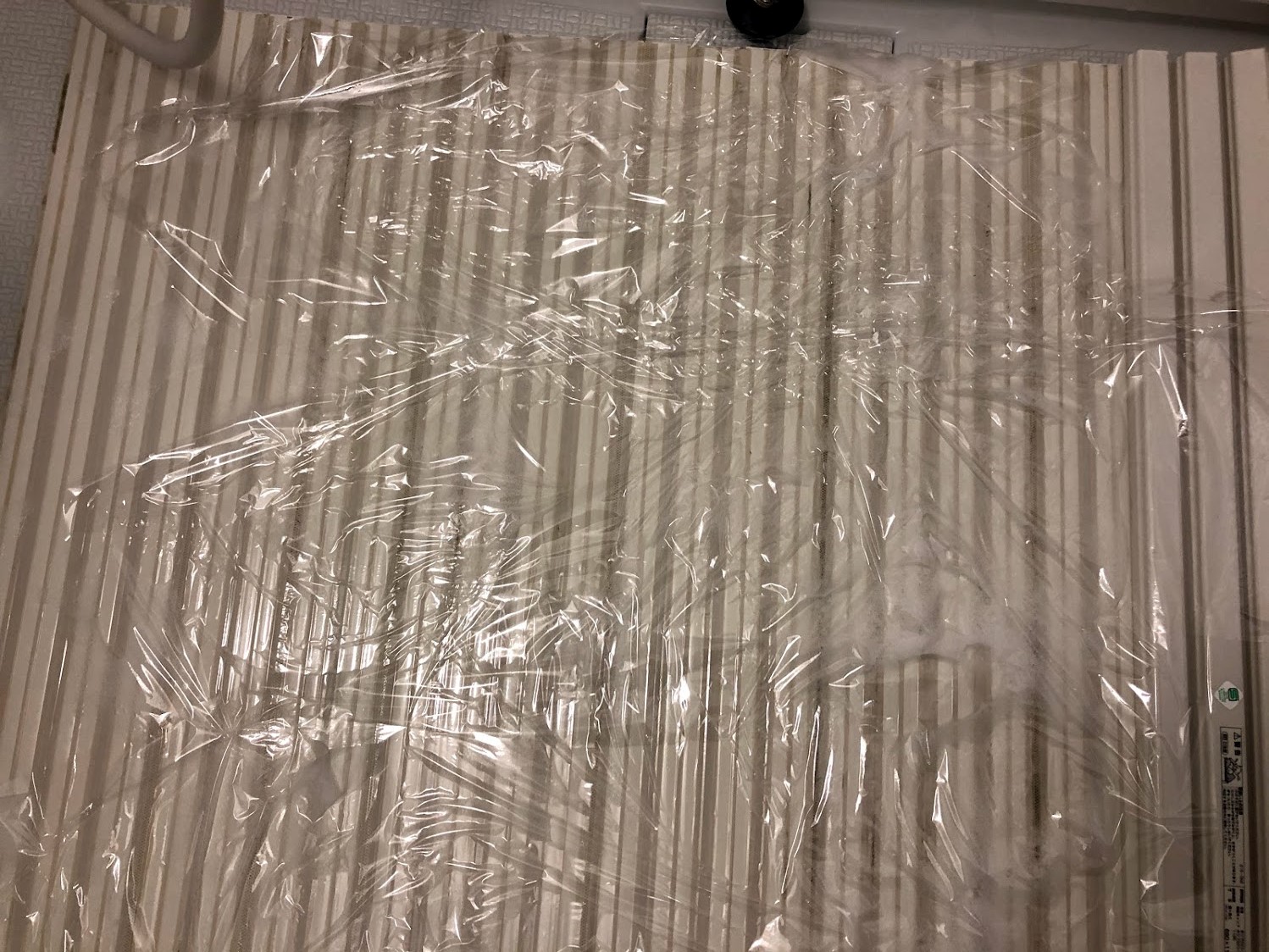

③ ラップでパックして浸透させる

カビ取り剤を吹きかけた部分をラップで覆うと、薬剤が乾きにくくなり効果が高まります。

特に黒カビが根深い部分にはラップパックが効果的です。

④ 15~30分放置する

すぐに洗い流さず、15~30分ほど置いてカビ取り剤をしっかり浸透させます。

放置時間は、使用するカビ取り剤のパッケージに記載されている時間を参考にしてください。

⑤ 水で洗い流したあと乾燥させる

最後に、風呂蓋全体を流水で十分にすすぎます。

スポンジや使い捨て歯ブラシで軽くこすると、溝に残ったカビも落としやすくなります。

それから水分が残らないように完全に乾燥させましょう。

1-4. ジェルやプロ仕様のカビ取り剤を活用する

カビが根深くこびりついている場合は、粘度が高いジェルタイプのカビ取り剤を使用するのがおすすめです。

ジェルタイプは液だれしにくく、カビにしっかり密着して浸透するため、スプレータイプよりも効果的に除去できます。

特に、風呂蓋の溝やパッキン部分など、細かい部分にカビが入り込んでいる場合に適しています。

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

ビーワンコーポレーション カビホワイト カビ除去ジェル剤

出典:Amazon

安全性が高く、防カビ対策までしっかり行いたい方には、プロ仕様のアイテムを活用するのもおススメです。

ハーツクリーンが販売しているカビ取りマイスターキットは、安全な成分で作られているため、お風呂以外にも部屋のカビ取りなどで使用でき、子供やペットがいる家庭でも安心です。

さらに、頑固なカビをしっかり除去できるジェルタイプのカビ取り剤や、カビの再発を防ぐ防カビ剤もセットになっているため、一度の掃除で徹底的に対策ができます。

もし「費用を抑えたい」「カビ取り剤だけあればいい」ということであれば、スプレータイプの除カビ剤単品の販売もあります。

風呂のカビが気になるなら、まずはカビリスク診断

風呂蓋のカビは掃除で落としても、浴室全体の湿気環境によっては短期間で再発することがあります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしておくと安心です。

2. 風呂蓋以外にカビが広がった場合の対処法

浴室は高湿度で汚れが蓄積しやすい環境なので、風呂蓋だけでなく、浴室の壁や床、タイルの目地、パッキン、さらには洗面器や椅子などの小物にもカビが発生することがあります。

放置すると掃除が大変になるだけでなく、浴室全体にカビが広がる原因にもなるため、早めの対策が重要です。

ここでは、各場所に適したカビの除去方法を解説します。

2-1. 壁や床のカビ取り方法

浴室の壁や床は湿気がこもりやすく、水垢や石けんカスが付着することでカビが発生しやすい場所です。

特に、ザラザラした壁や滑り止め加工のある床は汚れが溜まりやすく、放置すると黒カビが根付きやすくなります。

カビを除去するには、まず中性洗剤で水垢や汚れを落とし、シャワーで洗い流してください。

次に、塩素系カビ取り剤を吹きかけ10〜15分放置し、しっかりすすぎます。

仕上げにタオルで水気を拭き取り、乾燥させましょう。

詳しい方法は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■お風呂の赤カビ対策!簡単お掃除法と予防のコツ&おすすめアイテムベスト5

■関連記事■お風呂のカビを防ぎたいなら天井から!プロが教えるカビ取りと効果的なカビ予防

2-2. タイル目地やパッキンのカビ取り方法

タイルの目地やパッキン部分は、湿気がこもりやすく、カビが根付きやすい場所です。

特に黒カビは一度発生すると落としにくく、通常の洗剤では完全に除去できないこともあります。

効果的な方法で、しっかりとカビを除去しましょう。

カビを落とすには、カビ取り剤を吹きかけ、ラップで覆って20〜30分放置します。

ラップパックでカビ取り剤が浸透し、頑固な黒カビにも効果的です。

時間が経ったらシャワーで洗い流し、拭き取ってしっかり乾燥させましょう。

詳しい方法は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■タイル目地に生えたカビをスッキリ落とす!注意点と再発防止法をプロが解説

2-3. 洗面器や椅子など小物のカビ取り方法

洗面器や椅子などの浴室小物は、湿気や石けんカス、皮脂汚れが原因でカビが発生しやすい場所です。

特に、椅子の裏側や洗面器の底は水が溜まりやすく、黒カビが根付きやすくなります。

カビを除去するには、つけ置き洗いが効果的です。

50℃のお湯に酸素系漂白剤を入れ、洗面器や椅子を30分浸けた後、スポンジでこすり洗いし、しっかり乾燥させましょう。

もし酸素系漂白剤では落ちないカビなら塩素系カビ取り剤を使用する方法もあります。

詳しい方法は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■洗面器に生えたカビを取る方法

■関連記事■カビの温床ともなる風呂イスのカビ対策方法をカビ取りのプロが伝授

3. カビが広範囲に発生している場合の対処法

浴室内のカビが広範囲に広がり、自力での掃除では対処しきれない場合は、専門業者への依頼を検討するのも一つの方法です。

ここでは、業者に依頼すべきケースと、信頼できる業者を選ぶためのポイントを解説します。

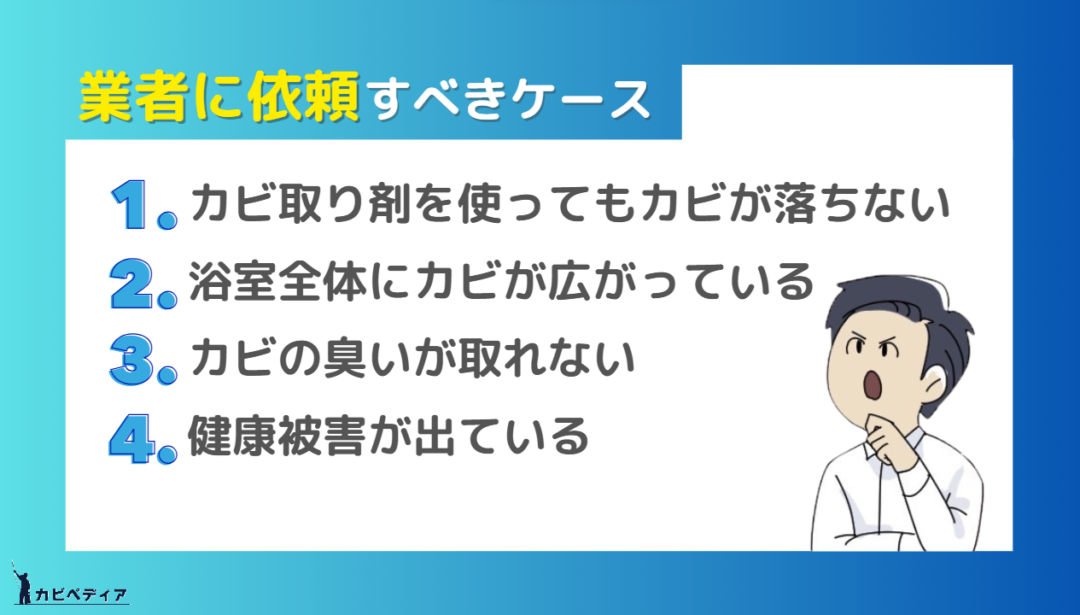

3-1. 業者に依頼すべきケースとは

以下のような状況では、自力でカビ取りするのではなく業者に依頼するのが適切です。

カビ取り剤を使ってもカビが落ちない

何度掃除してもカビが取れない場合、カビの根が素材の奥深くまで浸透している可能性があります。

業者は専用の薬剤や機器を使用して、目に見えない部分のカビまで徹底的に除去してくれます。

浴室全体にカビが広がっている

壁や床、天井、換気扇の内部にまでカビが発生している場合、個人での掃除では完全に取り除くのが難しくなります。

専門業者なら、専用の機器や高い技術力で浴室全体のクリーニングが可能です。

カビの臭いが取れない

カビの発生がひどいと、浴室に独特のカビ臭がこもることがあります。

専門業者に依頼し、カビ臭の元から取り除いてもらいましょう。

健康被害が出ている

カビによるアレルギー症状や呼吸器系の不調が家族に出ている場合は、早急に対策が必要です。

これ以上悪化しないように、専門業者に徹底的に除去してもらいましょう。

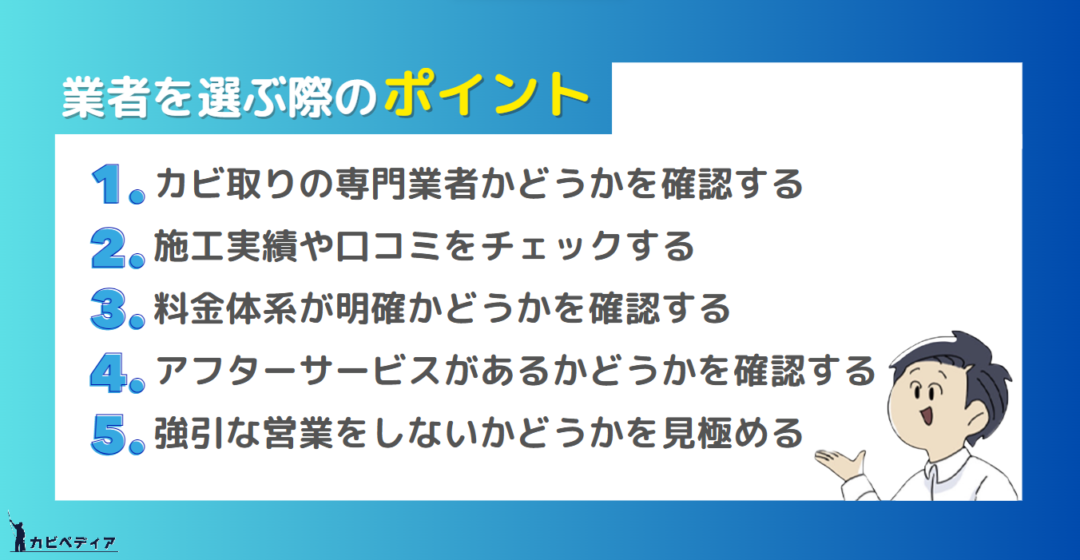

3-2. 業者を選ぶ際のポイント

カビ取り業者選びで失敗したくないなら、以下のポイントに注意して選ぶようにしましょう。

カビ取りの専門業者かどうかを確認する

クリーニング業者の中には、カビ除去の専門知識がない会社もあります。

「カビ取り」「防カビ」などを専門にしている業者を選びましょう。

施工実績や口コミをチェックする

実際に依頼した人の口コミや評判を確認し、信頼できる業者かどうかを判断します。

ホームページに施工実績の写真が掲載されているかもチェックポイントです。

料金体系が明確かどうかを確認する

料金が不透明な業者は避け、事前に見積もりを出してくれる会社を選びましょう。

「基本料金に含まれる範囲」や「追加費用の有無」についても確認すると安心です。

アフターサービスがあるかどうかを確認する

防カビコーティングや再発防止策など、アフターサービスが充実している業者を選ぶと、カビの再発リスクを減らせます。

強引な営業をしないかどうかを見極める

無料点検を装って不要な施工をすすめたり、高額なプランを押し付けたりする業者には注意が必要です。

複数の業者で見積もりを比較し、納得できるプランを選びましょう。

4. 風呂蓋にカビが生える原因

風呂蓋にカビが発生するのは、浴室特有の環境が大きく関係しています。

特に、湿気の多い状態が続くとカビが繁殖しやすくなります。

ここでは、カビが生える主な原因と、放置することで生じるリスクについて解説します。

4-1. 風呂蓋がカビの温床になりやすい理由

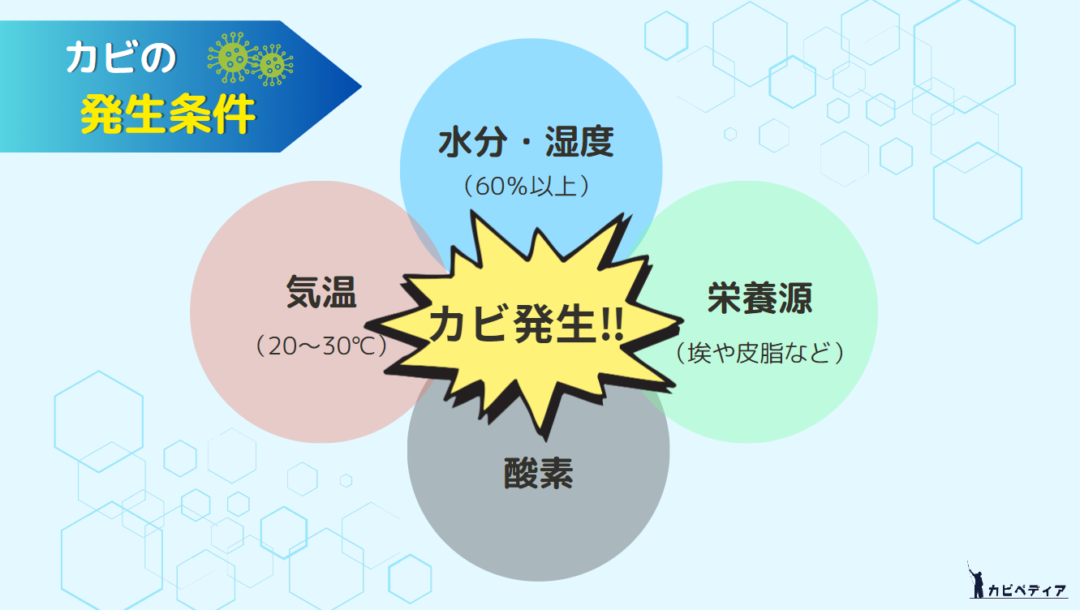

カビが発生・繁殖するためには、以下の4つの要素が影響します。

浴室は特にこれらの条件がそろいやすく、風呂蓋はカビが発生しやすい場所のひとつです。

入浴後の浴室内は湿度が90%以上になることがあり、さらに風呂蓋の表面には水滴が溜まりやすいため、カビの温床になりやすくなります。

また、カビは20〜30℃の環境で最も活発に増殖するため、湯気で温まった浴室は年間を通してカビにとって適した環境になります。

そして、風呂蓋には入浴時に飛び散った皮脂や石けんカスが付着しやすく、これがカビの栄養源となることで繁殖スピードが加速します。

もちろん酸素は必ず存在するため、風呂蓋はカビが発生しやすい条件がそろっているといえます。

4-2. 放置するとカビがさらに広がるリスク

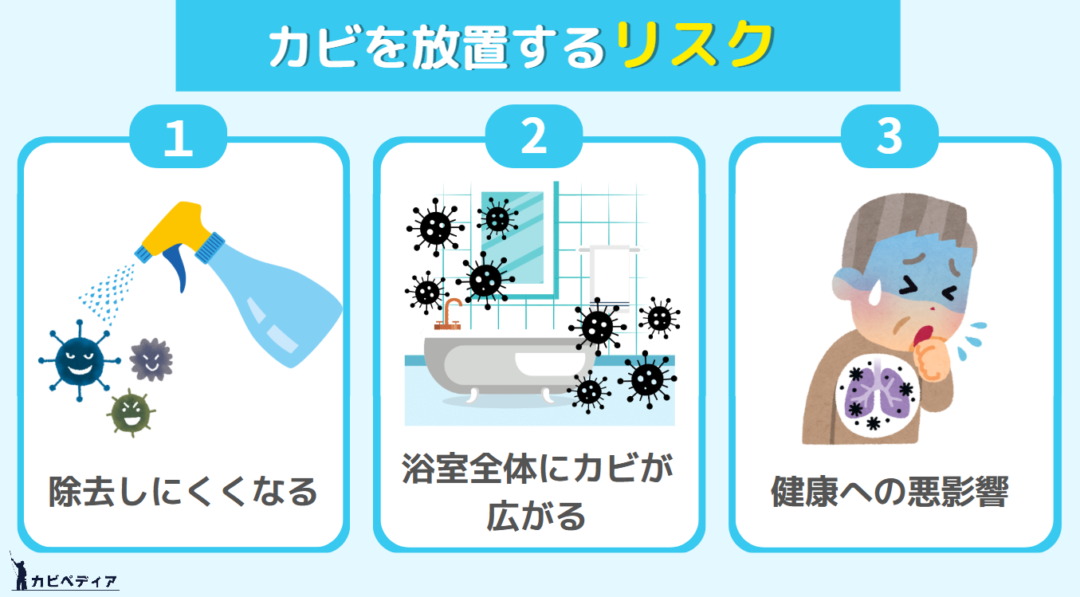

風呂蓋のカビを放置すると、以下のようなリスクがあるため、早めの対策が必要です。

カビは素材の奥深くに根を張るため、時間が経つほど通常の洗剤では落としにくくなります。

特に黒カビは強力で、表面を拭くだけでは完全に除去できません。

また、カビの胞子は空気中に拡散し、浴室の壁や床、天井、排水溝などにも付着しやすくなります。

これにより掃除の手間が増え、最悪の場合は業者に依頼しなければならないこともあります。

さらに、カビの胞子を吸い込むとアレルギーや喘息、肌荒れなど健康への影響も懸念されます。

特に免疫力の低い子どもや高齢者がいる家庭では、カビを放置しないことが重要です。

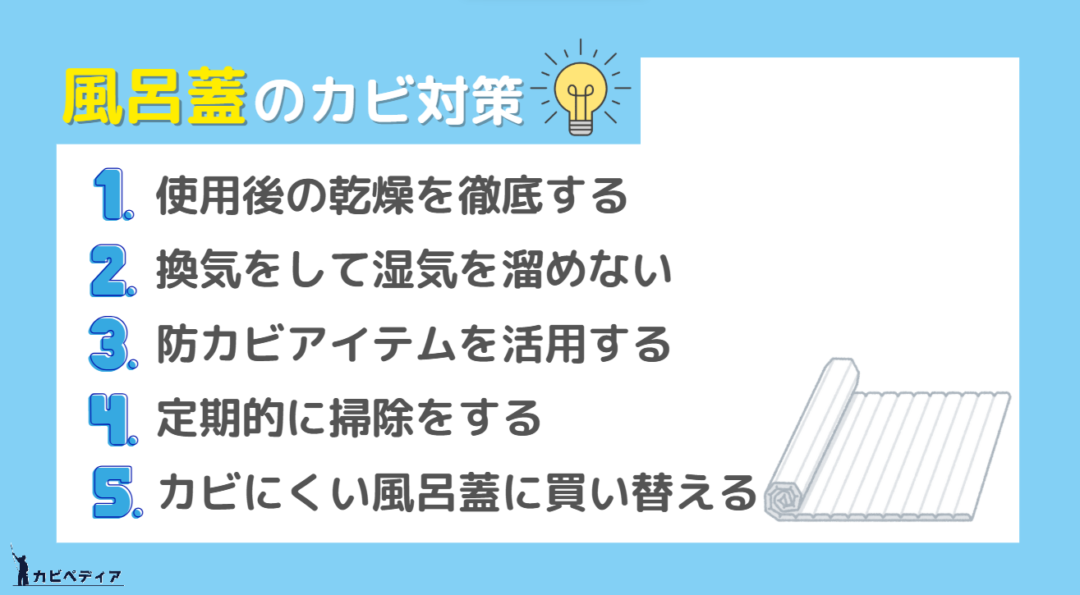

5. 風呂蓋のカビを防ぐための予防策

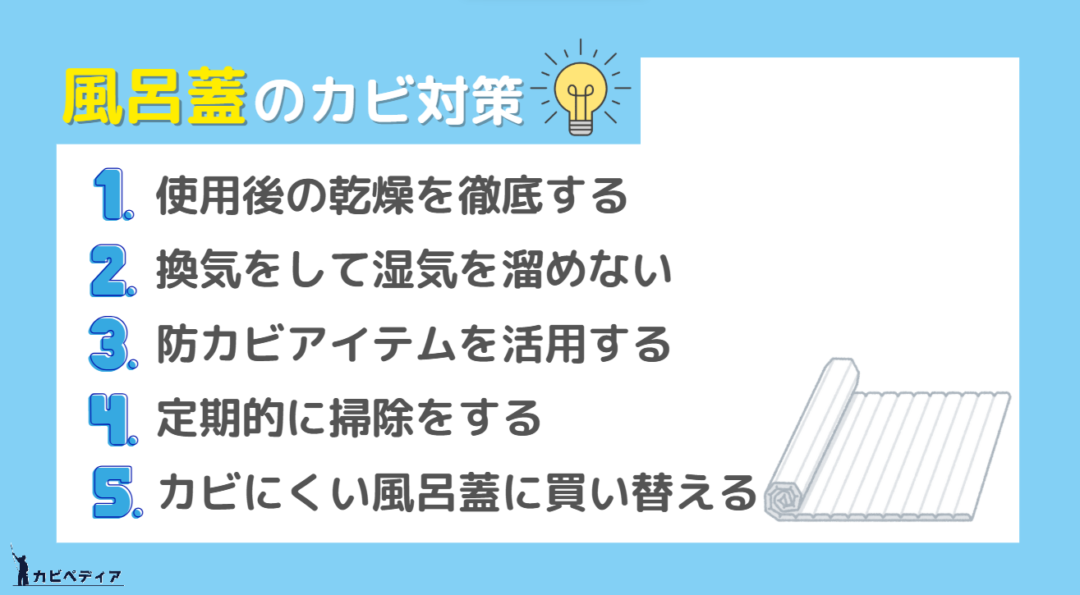

風呂蓋のカビを防ぐには、日頃のちょっとした工夫が重要です。

カビは一度発生すると除去が大変なため、普段から対策を徹底し、カビが繁殖しにくい環境を整えましょう。

ここでは、効果的な予防策を紹介します。

5-1. 使用後の乾燥を徹底する

カビは湿気の多い環境で繁殖するため、風呂蓋を素早く乾燥させることが重要です。

入浴後に濡れたまま放置すると水滴が残り、カビの温床になってしまいます。

入浴後は浴槽のお湯を捨て、風呂蓋を立てかけて乾燥させましょう。

さらに、蓋の表面についた水滴をタオルやスクイージーで拭き取ると、より早く乾燥が進みます。

加えて、浴室全体の換気を行い、湿気をしっかり排出することも大切です。

5-2. 換気をして湿気を溜めない

浴室の湿度を下げるためには、適切な換気が欠かせません。

入浴後は必ず換気扇を回し、可能であれば浴室の窓やドアを開けて空気を循環させるようにしましょう。

換気扇は24時間つけておくと、湿気がこもりにくくなります。

また、浴室内に湿気がたまりやすい場合は、浴室乾燥を活用するのも効果的です。

5-3. 防カビアイテムを活用する

カビの発生を抑えるために、防カビアイテムを活用するのも効果的です。

市販の防カビ剤には、燻煙剤タイプや、風呂蓋に直接スプレーするタイプなど、さまざまな種類があります。

燻煙剤タイプは、浴室全体に防カビ成分を行き渡らせるため、定期的に使用することでカビの発生を抑えられます。

スプレータイプは、直接風呂蓋に吹きかけるだけで簡単にカビの予防ができます。

こちらも定期的に行うことで、カビ予防の効果を維持することができます。

ルック おふろの防カビくん煙剤 フローラルの香り

出典:Amazon

アース製薬 らくハピ 水まわりの防カビスプレー ピンクヌメリ予防

出典:Amazon

5-4. 定期的に掃除をする

風呂蓋のカビを防ぐには、こまめな掃除を習慣化することが大切です。

汚れが蓄積するとカビが繁殖しやすくなるため、定期的に清掃を行いましょう。

入浴後に熱めのシャワーで浴室全体を流すと、皮脂や石けんカスが洗い流され、カビの栄養源を減らすことができます。

さらに、週に1回は浴室用洗剤を使い、風呂蓋の表裏をしっかり洗いましょう。

スポンジや使い捨ての歯ブラシを使うと、溝やパッキン部分の汚れも落としやすくなります。

5-5. カビにくい風呂蓋に買い替える

現在使用している風呂蓋にカビが頻繁に発生し、掃除をしても落ちにくくなっている場合は、買い替えを検討するのも一つの方法です。

最近では、抗菌・防カビ加工が施された風呂蓋や、水切れの良いデザインのものが多く販売されています。

特に、折りたたみ式ではなくフラットタイプの風呂蓋は、溝が少ないため汚れが溜まりにくく、掃除がしやすいというメリットがあります。

カビの発生を最小限に抑えるためにも、素材やデザインを考慮して風呂蓋を選ぶとよいでしょう。

東プレ 風呂ふた 3枚割

出典:Amazon

6. お風呂のカビに関するよくある質問

浴室や風呂蓋のカビ取りに関して、よくある質問をまとめました。

黒カビが落ちないときの対処法や、カビ取り剤の選び方、カビの完全な予防策について解説します。

6-1. 風呂蓋の黒カビが落ちない場合の対処法は?

通常のカビ取り剤で落ちない黒カビは、素材の奥深くまで根を張っている可能性があります。

この場合は、ジェルタイプのカビ取り剤を使用し、ラップで覆って30分ほど放置すると効果的です。

薬剤が浸透しやすくなり、しつこいカビを除去しやすくなります。

落ちにくい部分は古い歯ブラシで軽くこすると、さらに効果が高まります。

それでも黒ずみが残る場合、カビの色素が素材に沈着している可能性があるため、掃除を繰り返すか、風呂蓋の買い替えを検討しましょう。

6-2. カビ取り剤はジェルとスプレーどっちがいい?

スプレータイプは広範囲のカビ掃除に適しており、手軽に使用できます。

一方、ジェルタイプは粘着力があり、しつこい黒カビや溝の奥まで浸透しやすいため、頑固な汚れに向いています。

スプレータイプは液だれしやすいため、垂直面や細かい部分の掃除にはジェルタイプが適しています。

カビの状態によって使い分けるのが最も効果的で、軽度のカビにはスプレー、頑固な黒カビにはジェルタイプを活用するとよいでしょう。

6-3. 風呂蓋のカビを完全に防ぐことはできる?

完全にカビを防ぐのは難しいですが、適切な対策で大幅に抑えることは可能です。

入浴後に風呂蓋を立てかけて乾燥させ、換気を徹底することで湿気を減らせます。

防カビスプレーや燻煙タイプの防カビ剤を使用すると、カビの発生をさらに抑えられます。

また、徹底的にカビ予防したい場合は、カビ取り業者に防カビコーティングを依頼するのもおススメです。

7. まとめ

今回は、風呂蓋に発生したカビの効果的な除去方法や、再発を防ぐための予防策について解説しました。

カビは湿気や汚れが原因で発生しやすく、放置すると浴室全体に広がる恐れがあります。

発生したカビは、適切なカビ取り剤を使い、正しい手順でしっかり除去しましょう。

もし風呂蓋のカビが浴室全体に広がってしまった場合や、自分では落としきれないほど頑固なカビが発生した場合は、専門のカビ取り業者に依頼するのも一つの選択肢です。

カビ取り業者のカビ取りマイスターなら、プロの技術と専用の液剤を使用し、短時間で徹底的にカビを除去できます。

市販のカビ取り剤では落とせないカビに悩んでいる方は、是非一度ご相談ください。

また、風呂蓋は水滴が溜まりやすく、カビが繁殖しやすい環境のため、日頃の対策が欠かせません。

以下のカビ対策を日々の生活に取り入れましょう。

風呂蓋を清潔に保つことは、浴室全体の衛生環境を整えることにもつながります。

毎日のちょっとした工夫で、カビの発生を防ぎ、快適で清潔なお風呂を維持しましょう。

コメント