引っ越したばかりなのに「カビ臭い…」「壁にシミが出てきた…」という経験をする人は少なくありません。

しかし実際には、物件選びの段階で気をつければ防げるカビのトラブルは数多くあります。

カビは見た目の不快さだけでなく、健康被害や家具・衣類の劣化にもつながります。

せっかくの新生活が、カビに悩まされて始まってしまうのは避けたいところです。

そのためには、引っ越し前から「カビが生えやすい条件」を理解し、物件を慎重に見極めておくことが重要です。

この記事では、カビが生えやすい家の特徴や物件探しの注意点、住み替えやリフォームを検討すべき判断基準を解説します。

引っ越し前に正しい知識を押さえて、カビに悩まされない住まい選びを実践しましょう。

| この記事でわかること |

| ・カビが出やすい家の特徴と注意点 ・中古や賃貸物件でのチェックポイント ・内見時に確認すべき7つのポイント ・リフォームや住み替えの判断基準 ・リフォームのカビ対策とよくある失敗例 |

目次

1. こんな家は要注意!カビが発生しやすい5つの特徴

住まいによって、カビの発生リスクは大きく変わります。

特に湿気のたまりやすい環境や、建物の構造・日当たりは、カビの有無を左右する大きな要因です。

ここでは「カビが出やすい家の特徴」を5つにまとめました。

入居前にチェックして、後悔のない住まい選びにつなげましょう。

1-1. 日当たりの悪い部屋はカビが発生しやすい

日光には湿気を乾かす作用と、紫外線による殺菌効果があります。

しかし北側の部屋や周囲を建物に囲まれた暗い住戸はその恩恵を受けにくく、湿気がこもってカビが繁殖しやすくなります。

最初はきれいに見えても、暮らすうちに壁や窓際に黒いシミが出てくることもあるため、入居前に日当たりを確認しておくことが重要です。

■関連記事■【完全攻略】北向き・日当たりの悪い部屋のカビ対策|放置するリスクとすぐやるべき対処法

1-2. コンクリート造の新築は湿気がこもりやすい

コンクリートは施工時に大量の水分を含むため、完成直後は内部に湿気が残りやすい構造です。

その水分が室内に放出されると、壁紙や下地にカビを発生させる原因となります。

実際に「新築なのに壁紙にシミが出た」という事例も珍しくないため、入居前には換気や通気の仕組みを必ずチェックしましょう。

■関連記事■コンクリートのカビを自力で除去する方法!再発を防ぐプロのカビ対策術も解説

■関連記事■高気密の新築住宅にカビ!?原因・掃除法・建設会社への相談ポイントをカビ対策のプロが解説

1-3. 低層階は湿気の影響を受けやすい

1階や2階は地面に近く、地中から上がる湿気の影響を受けやすい環境です。

特に梅雨や雨の多い時期は床や壁に湿気がこもり、カビが広がりやすくなります。

実際にカビ取り業者への相談も低層階からの依頼が多いため、選ぶ際には除湿や換気の工夫を意識しておくと安心です。

1-4. 通気性の悪い間取りはカビが広がりやすい

窓が少なく風の通り道がない間取りは、空気がよどんで湿気がこもりやすくなります。

特にワンルームで窓が一方向にしかない場合は、換気をしても効果が薄く、湿気が残りがちです。

その結果、クローゼットや押入れの奥にカビが発生し、衣類や布団に被害が及ぶこともあるため、物件選びでは風通しの良さを重視しましょう。

■関連記事■一人暮らしの部屋はカビやすい!?その原因とカビ対策を徹底解説

1-5. 水回りの換気が弱い家はカビのリスクが高い

お風呂や脱衣所、キッチンなどの水回りは湿気の発生源となりやすい場所です。

換気が不十分だと湿気が室内全体に広がり、短期間でカビ被害が進むこともあります。

特に窓がない浴室や換気扇の性能が弱い脱衣所・キッチンは要注意です。

物件選びの際は、水回りの換気性能も見逃さないようにしましょう。

物件選びの前に、カビリスク診断で住まいの傾向を確認しよう

「自分の場合はどのくらいカビが出やすいのか」を把握しておくと、物件選びでの判断がしやすくなります。

カビリスク診断で、住まいがどれくらいカビを招きやすい環境か一度チェックしてみてください。

2. 中古や賃貸物件を探すときのチェックポイント

中古物件や賃貸を探すとき、不動産サイトの写真や概要だけではカビのリスクまでは分かりません。

しかし契約前に確認できる情報を押さえておけば、カビが出やすい物件を避けることができます。

ここでは物件探しの段階で見ておきたい3つのポイントを紹介します。

2-1. ハザードマップで水害リスクを確認する

川や池の近く、坂の下などの土地は湿気が溜まりやすく、カビが発生しやすい環境です。

大雨や台風で浸水被害を受けやすいエリアでは、床下や壁の内部に湿気が残り、後からカビが広がることもあります。

不動産契約時には「水害リスク」の説明が義務化されていますが、自分でもハザードマップを確認しておきましょう。

2-2. 土地の履歴を調べる

その土地が過去にどのように利用されていたかも見逃せません。

かつて田んぼや沼だった場所や坂の下の土地は、土壌が水分を含みやすく湿気が抜けにくいため、カビが発生しやすい傾向があります。

自治体の都市計画図やインターネットの地図サービスで過去の利用を確認できます。

不安がある場合は地域に詳しい不動産会社や専門業者に相談することが有効です。

2-3. マンションの管理状態を確認する

中古マンションや賃貸では、管理の良し悪しがそのままカビリスクに直結します。

共用部の清掃が行き届いていない、外壁の補修が遅れているといった建物は、湿気が入り込みやすく室内のカビにつながります。

逆に、定期的に清掃・修繕がされているマンションは、通気性や防水性が保たれているため安心です。

管理費や修繕積立金が極端に安すぎる物件は注意が必要でなので、不動産会社に確認しておきましょう。

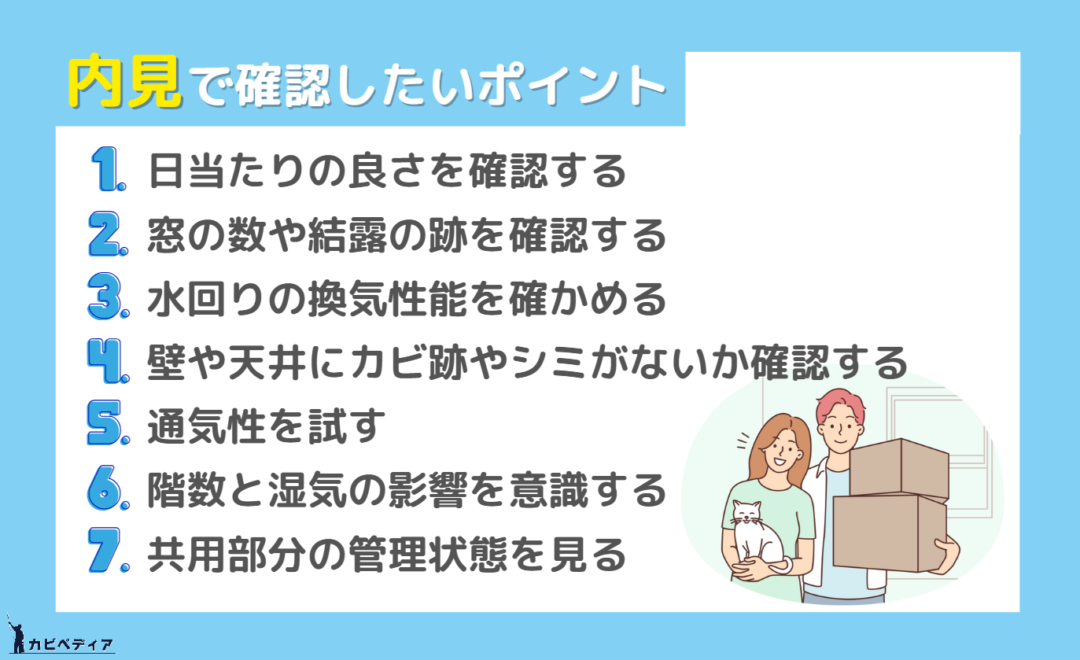

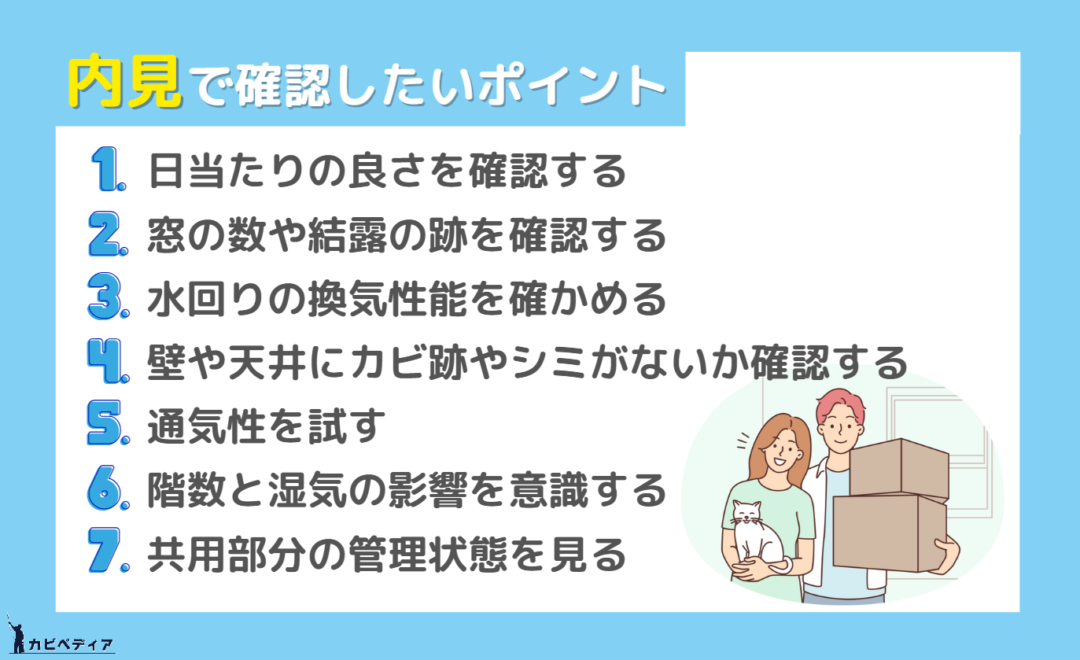

3. 内見時に確認しておきたい7つのポイント

物件を実際に見に行く「内見」は、カビの発生リスクを判断する大切な機会です。

写真や図面だけでは分からない部分を自分の目で確かめることで、入居後のトラブルを未然に防ぐことができます。

ここでは、内見の際にチェックしてほしいポイントを7つ紹介します。

3-1. 日当たりの良さを確認する

日当たりは湿気の乾きやすさに直結し、カビ対策の基本となります。

可能であれば内見は日中に行き、自然光の入り方を体感しましょう。

南向きや東向きの部屋でも、隣接する建物で光が遮られて暗くなる場合があります。

窓辺だけでなく部屋の奥まで光が届いているかを確認することが大切です。

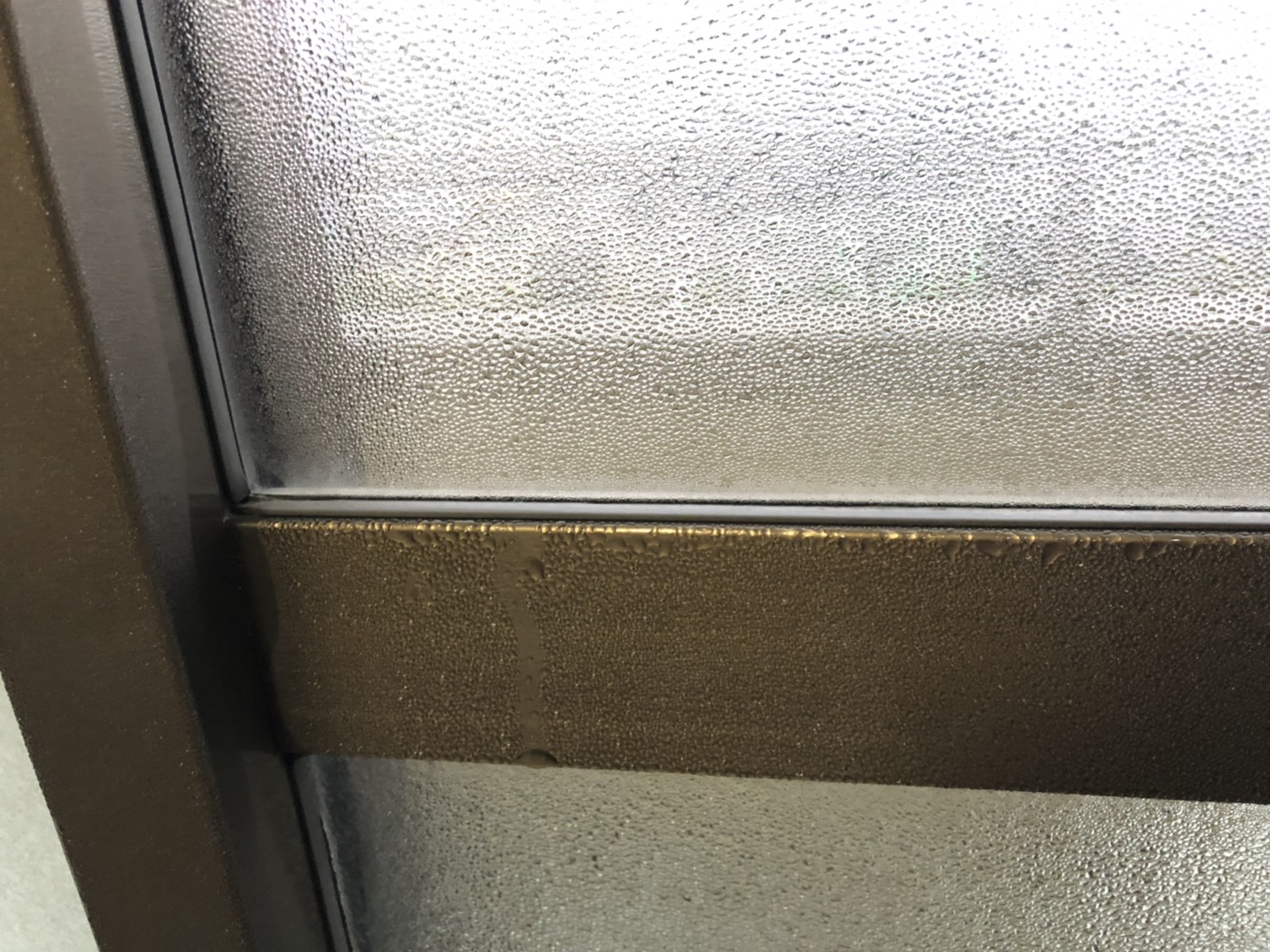

3-2. 窓の数や結露の跡を確認する

窓の配置や数は通風と採光の判断材料です。

窓の配置や数は通風と採光の判断材料です。

窓を開けて風が抜けるかを実際に試し、通気性を確かめましょう。

あわせて、サッシや窓枠の下に水跡や黒ずみが残っていないかも確認します。

これらは過去に結露が繰り返されていたサインです。

窓まわりは「光が入るか」「風が通るか」「結露跡がないか」の3点を意識してチェックすると安心です。

3-3. 水回りの換気性能を確かめる

浴室・脱衣所・トイレ・キッチンは湿気がこもりやすい場所です。

換気扇があるかどうかを見るだけでなく、可能であればスイッチを入れて吸い込みの強さを確認しましょう。

風量が弱かったり異音がする場合は要注意です。

窓の有無も重要な判断材料になります。

特に「窓がない浴室」「古い換気扇しかない脱衣所」は湿気がこもりやすいため、リスクを理解したうえで検討する必要があります。

3-4. 壁や天井にカビ跡やシミがないか確認する

表面的にリフォームされていても、天井の角や壁の隅にはうっすらと黒い点や茶色いシミが残っていることがあります。

これらは過去のカビや水漏れが原因である可能性が高く、再発のリスクを示すサインです。

小さな跡でも見逃さず、不動産会社や管理会社に確認を取り、必要に応じて修繕履歴や原因調査を依頼することが大切です。

3-5. 通気性を試す

内見の際は、実際に窓やドアを複数か所開けてみて、風がしっかり通るかを体感してみましょう。

空気の流れが弱ければ湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすい間取りかもしれません。

また、押入れやクローゼットも開けて空気がこもっていないか、カビ臭さがしないかを確認することも大切です。

3-6. 階数と湿気の影響を意識する

低層階は地面に近いため、湿気の影響を受けやすい環境にあります。

特に梅雨や雨の多い時期は、床や壁に湿気がこもりやすく注意が必要です。

内見では床近くの空気感にも注目し、カビ臭やじめっとした湿気を感じないかを確かめましょう。

もし違和感があれば、入居後には除湿対策を徹底する必要があります。

3-7. 共用部分の管理状態を見る

マンションやアパートでは、共用部分の管理状態が建物全体の衛生環境をよく表しています。

エントランスや廊下が清掃されているか、ゴミ置き場が清潔に保たれているか、掲示板が整理されているかを確認しましょう。

共用部分がきちんと整っている物件は管理が行き届いており、室内環境も良好に保たれていることが多いです。

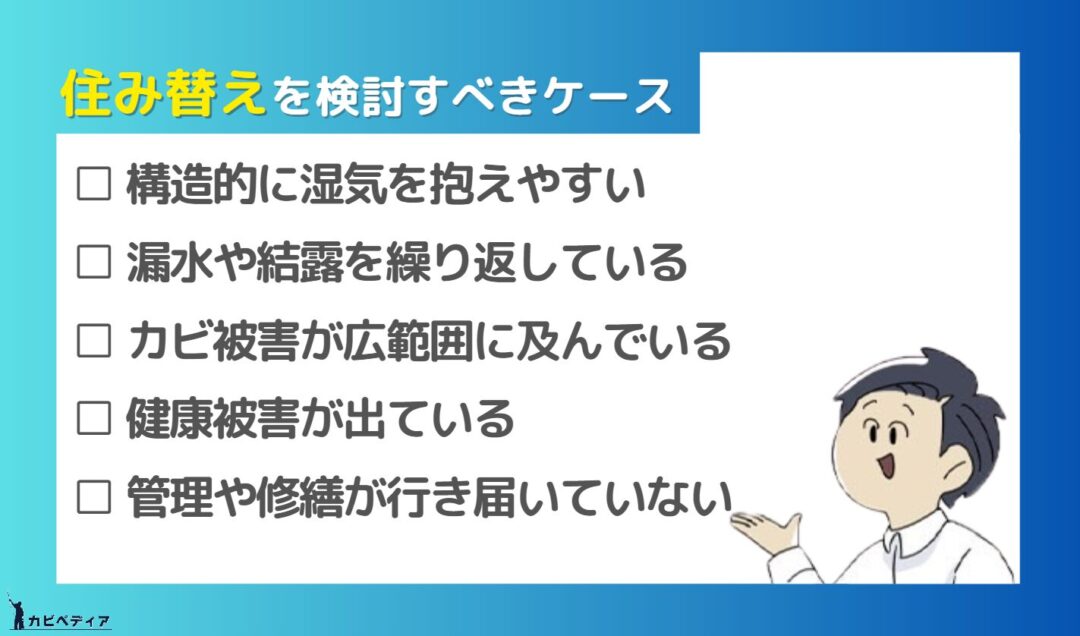

4. 住み替えやリフォームを検討すべきケース

ここまでは、カビが生えにくい物件の選び方や内見時の確認ポイントを解説しました。

しかし、実際に入居してからカビが広がってしまうケースもあります。

そのようなときは、自分での対策だけでは限界があり、場合によってはリフォームや住み替えを検討する必要があります。

ここでは、特に注意すべき代表的なケースを解説します。

4-1. 構造的に湿気を抱えやすい

地下や半地下、北側に面した部屋などは構造的に湿気がこもりやすく、換気を工夫しても根本的な改善が難しい場合があります。

一度カビが発生すると壁や床全体に広がりやすく、軽度の対策では追いつきません。

こうした環境では、住み替えを検討した方が安心です。

4-2. 漏水や結露を繰り返している

配管や外壁の劣化による漏水、古いサッシによる結露が長年放置されると、壁の内部や床下までカビが進行します。

表面をきれいにしても再発しやすく、修繕が大規模になることも少なくありません。

こうしたケースでは、リフォームで根本原因を取り除くか、建物自体の修繕が困難な場合は住み替えを視野に入れる必要があります。

■関連記事■天井の隅の黒カビは放置厳禁!原因・安全な除去方法と再発防止策をプロが徹底解説

4-3. カビ被害が広範囲に及んでいる

壁一面、天井、床下など、家の広範囲にカビが広がっている場合は、部分的なカビ取りでは改善できません。

被害が構造材にまで及んでいると、大規模なリフォームが必要になり、費用も高額になりがちです。

規模によっては、リフォームよりも住み替えの方が現実的な選択になることもあります。

4-4. 健康被害が出ている

カビはアレルギーや喘息、皮膚炎、呼吸器疾患を悪化させる要因になります。

家族に体調不良が出ている場合、カビの除去だけでは改善しないことがあります。

健康被害が続くようなら、リフォームや住み替えによって生活環境をリセットすることが望ましいでしょう。

■関連記事■カビだらけの家が健康リスクに!カビの危険性と正しい対処法をプロが徹底解説!

4-5. 管理や修繕が行き届いていない

マンションでは共用部の清掃や修繕が不十分だと、外壁や配管の劣化から湿気が侵入し、室内のカビ被害につながります。

修繕積立金が不足している物件では必要な補修が後回しになりやすく、入居者が個別に対策しても限界があります。

建物全体の管理が行き届いていない場合は、長期的な安心のために住み替えを検討した方が良いでしょう。

5. カビ対策に効果的なリフォームのポイント

「今の家をできるだけ長く快適に使いたい」という方には、リフォームによる改善が有効です。

以下のポイントをおさえることで、空気の流れや結露を抑え、カビの再発を防ぐことができます。

5-1. 間取り変更で空気を流れやすくする

部屋の配置によっては風が通らず、湿気がこもりやすい空間ができます。

たとえば北側の納戸や使用頻度の少ない部屋は空気がよどみ、カビが発生しやすい場所です。

リフォームで仕切りを取り払って隣の部屋とつなげるなど空気が循環する間取りにすれば、カビの発生を抑えやすくなります。

5-2. サッシや窓を新しくして結露を防ぐ

古い窓やサッシは断熱性が低く、冬場に結露が発生しやすく、そこからカビが広がる原因になります。

二重サッシや断熱性能の高い窓へ交換することで、結露を大幅に減らすことが可能です。

ただし窓の結露が減ると、今度は湿気が室内にこもりやすくなり、壁や天井に湿気が移動してしまうこともあります。

窓の交換とあわせて換気方法を見直す、調湿建材を使うなど、バランスを取った対策を行うことが大切です。

■関連記事■窓・サッシのカビ取り完全ガイド|重曹・エタノール活用から結露対策・再発防止までプロが解説

5-3. 換気設備を整えて湿気を逃がす

浴室や脱衣所、キッチンなどの水回りは湿気がこもりやすく、放置すると短期間でカビが広がってしまいます。

換気扇を新しいものに交換したり、風量の強いタイプにするだけでも効果的です。

換気設備の見直しは比較的低コストで取り入れられるリフォームのため、費用対効果の高い対策といえます。

5-4. 防カビ施工や素材の工夫で再発を防ぐ

リフォームのときにカビ取りをしても、同じ環境だとまた発生してしまうことがあります。

そこで効果的なのが、防カビ加工をした塗料や壁材を使うことです。

北側の部屋や収納など湿気が多い場所に取り入れれば、カビが付きにくくなり安心です。

ちょっとした素材の工夫で、再発のリスクをぐっと減らせます。

■関連記事■リフォーム・リノベーションでカビを根本解決!重ね張りはNG?正しい対処を徹底解説

6. リフォームで失敗しないために気をつけたいこと

カビ対策リフォームでは、見た目だけを整える方法に頼るとすぐに再発してしまいます。

特に「張り替えれば大丈夫」「塗れば隠せる」といった安易な対応は、かえって被害を広げる原因になります。

ここでは、よくある失敗例を紹介します。

6-1. 壁紙の張り替えだけで済ませる

カビの生えた壁紙を新しく張り替えるだけでは、すぐに再発する恐れがあります。

カビは表面だけでなく下地の石膏ボードや壁の内部にまで根を伸ばしていることが多いため、数か月後には黒いシミが再び浮き出てくることも少なくありません。

さらに、下地の湿気やカビを放置すると壁材そのものが劣化し、強度に影響を及ぼす可能性もあります。

張り替える際は、下地の確認と除カビ・防カビ施工をあわせて行うことが必要です。

6-2. カビを塗装で隠してしまう

カビが生えている箇所を塗装で覆うと、一時的にはきれいに見えても根本的な解決にはなりません。

カビの根が残っていれば塗膜の下から再び広がり、かえって被害が大きくなる恐れがあります。

さらに、塗料によっては成分がカビの栄養源となり、繁殖を助けてしまうこともあります。

見た目を隠すのではなく、まずはカビそのものをしっかり除去することが大切です。

迷う場合は専門業者に相談すると安心です。

6-3. 芳香剤でごまかしてしまう

カビの臭いを芳香剤で隠しても、カビそのものは残ったままです。

見えない場所で繁殖が進むと、壁や家具、衣類にまで被害が広がり、最終的に大掛かりなリフォームが必要になることもあります。

カビ臭を感じたときは、まず発生源のカビを確実に取り除くことが最優先です。

そのうえで除湿や換気を徹底し、改善が見られない場合は早めに専門業者に原因調査を依頼することが安心につながります。

7. リフォームでは限界があるときの住み替えメリット

被害が広範囲に及んでいたり、建物自体に湿気の問題を抱えている場合は、思い切って住み替えを検討するのも有効な選択肢です。

ここでは住み替えによって得られる具体的なメリットを紹介します。

7-1. 最初からカビの生えにくい条件で物件を選べる

住み替えを選べば、立地や日当たり、階数など「カビが出にくい条件」を最初から選ぶことができます。

湿気の多い土地や低層階を避ければ、将来的なリスクも減らせます。

7-2. 入居前に防カビ対策ができる

新しい物件に引っ越す前なら、家具を入れる前に業者に依頼して防カビ処理をしてもらうことが可能です。

壁や床の見えない部分に潜むカビをあらかじめ取り除いておけば、快適に暮らし始めることができます。

7-3. 家族の健康リスクを避けられる

カビはアレルギーや喘息、皮膚のかゆみなど、さまざまな健康被害の原因になります。

とくに小さなお子さんや高齢者は影響を受けやすいため、迅速な対応が求められます。

住み替えによって清潔で安全な環境に移ることは、家族の健康を守る確実な選択肢といえるでしょう。

8. 引っ越しとカビに関するよくある質問

実際に引っ越しを検討すると、「新築でもカビは出る?」「入居後に見つけたらどう対応すればいい?」といった具体的な疑問を持つ方は少なくありません。

ここでは特によく寄せられる質問を整理し、住まい選びや入居後の対応に役立つヒントとしてご紹介します。

Q1. 新築なのにカビが出ることはありますか?

コンクリート造の建物は施工時に多くの水分を含むため、完成直後は湿気がこもりやすい状態になります。

入居してすぐにカビが発生することもあるため、新築でも定期的な換気や除湿が大切です。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

Q2. 内見でカビを見つけたら契約を避けた方がいいですか?

黒いシミやカビ臭のある物件は要注意です。

軽度なら除去やリフォームで改善可能ですが、構造や立地が原因なら再発リスクが高い場合もあります。

不安があれば契約を急がず、処理後の契約を相談しましょう。

Q3. 引っ越し後にカビが出た場合、大家さんに相談できますか?

賃貸ではまず大家や管理会社に連絡しましょう。

建物の不具合なら修繕してもらえることもありますが、生活習慣が原因と判断されると自己負担になる場合もあります。

日頃から換気や除湿を行い、記録を残すと安心です。

Q4. カビ取りは自分でやるべき?それとも業者に頼むべき?

軽いカビなら市販のカビ取り剤で対応できますが、壁の内部や床下など広範囲に及ぶ場合は自己処理では不十分です。

無理に行うと被害を広げる恐れがあるため、広がりを感じたら専門業者に相談しましょう。

9. まとめ

カビは見た目の不快さだけでなく、健康や生活環境にも深刻な影響を及ぼします。

だからこそ、物件選びや内見の段階から注意を払い、入居後も適切な対策を続けることが大切です。

中古や賃貸物件を探すときには、ハザードマップや土地の履歴を確認し、マンションなら管理状況もチェックしましょう。

さらに内見では次のポイントを意識することが重要です。

慎重に住まいを選んでも、入居後にカビが発生してしまうことがあります。

軽度であればカビの除去や除湿で改善できますが、構造まで被害が及んでいる場合はリフォームや住み替えが必要です。

リフォームを行う際は、換気設備や窓の改善、防カビ施工など根本的な対策を組み合わせることが重要です。

一方で、壁紙の張り替えや塗装で隠すだけの対応は再発につながるため避けなければなりません。

正しい知識と対策を実践すれば、カビに悩まされることなく、安心で快適な住まいを手に入れられます。

新しい暮らしを始める際は、ぜひ本記事を参考にして、長く快適に暮らせる住まいを選んでください。

コメント