カビは換気や乾燥だけでは死滅せず、環境が整えば再び繁殖してしまう厄介な存在です。

乾燥すると活動はいったん休止しますが、胞子そのものは生き残ります。

湿度が高まればすぐに動き出し、短期間で広がってしまうのです。

とはいえ、換気や乾燥が無意味というわけではありません。

むしろ、カビの発生や増殖を防ぐためには湿度管理や換気は欠かせない対策です。

本記事では、カビの発生条件や換気・乾燥との関係、効率的なカビ取り方法まで、プロの視点で詳しく解説します。

「カビをしっかり防ぎたい」「今あるカビを徹底的に除去したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

| この記事でわかること |

| ・カビが換気や乾燥だけでは死滅しない理由 ・カビを死滅させるための正しいカビ取り方法 ・自力で除去できない場合の対処方法 ・カビを防ぐための効果的な対策 |

目次

1. カビはなぜ発生する?カビの基本知識

カビの胞子は目に見えないほど小さく、私たちの住まいのあらゆる場所に潜んでいます。

空気中や壁のすき間、家具の裏など、気づかないうちに広がっており、特定の条件がそろうと一気に繁殖を始めます。

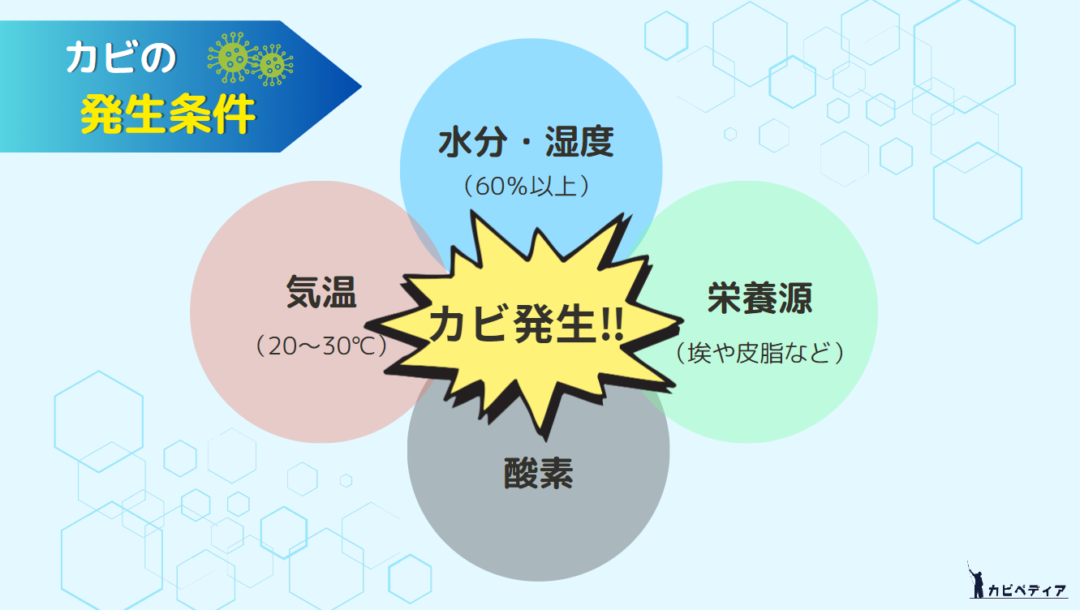

カビが増える条件には、「湿度」「温度」「栄養源」「酸素」という4つの要素があり、これらが重なることで急速に成長します。

特にカビが好むのは、高温多湿の環境です。

浴室やキッチン、窓辺、押入れなどは湿気がこもりやすいため、注意が必要です。

さらに、ホコリや皮脂汚れ、石けんカスといった栄養源が存在すると、カビの成長スピードはさらに加速します。

カビを防ぐためにまず押さえたい基本は以下の2つです。

- 室内の湿度を適切に管理する

- カビの栄養源となる汚れをこまめに取り除く

これらを日常的に意識するだけで、カビの発生を大きく抑制することが可能です。

換気だけで不安なら、まずはカビリスク診断

乾燥や換気は大切ですが、住まいの湿気環境が強いと「やっているのにカビが出る」状態になりがちです。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2. 換気・乾燥はカビ予防に有効!その効果と注意点とは

換気や乾燥だけでカビを死滅させることは難しいですが、カビ予防には非常に有効です。

その理由と注意点について詳しく見ていきましょう。

2-1. 湿度を下げることでカビの増殖を抑えられる

カビは湿度60%以上・気温20〜30℃前後になると繁殖を始めます。

湿度が高いほどカビ胞子は活性化し、高湿度の環境では、わずか1〜2週間で小さなカビが広範囲に広がってしまうケースも少なくありません。

室内の湿度は40〜60%をキープすることが理想的です。

そのためには、湿度管理を徹底することが重要になります。

2-2. 換気で湿気とカビの胞子を外へ逃がす

換気は単に空気を入れ替えるだけではありません。

室内にたまった湿気やカビの胞子を外へ排出するため、カビ対策において非常に重要です。

お風呂やキッチンでは、使用後も換気扇をしばらく回し続けることで、湿気をしっかり逃がすことができます。

また、部屋の窓は対角線上に2カ所開けると空気の流れが生まれ、効率よく湿気を外に排出できます。

2-3. 除湿機やエアコンも積極的に使おう

高湿度の環境になりやすい梅雨や夏場は、自然な換気だけでは湿度のコントロールが難しいこともあります。

そんなときは、除湿機やエアコンのドライ機能を活用しましょう。

ただし、内部のフィルターや熱交換器にカビが繁殖していると、カビの胞子を室内にまき散らす恐れがあります。

このような状況を避けるためにも、定期的なメンテナンスや清掃を忘れずに行いましょう。

3. カビはしぶといから湿度を下げても死滅しない!?

冒頭からお伝えしてきた通り、換気して乾燥させたからといって、カビが完全に死滅するわけではありません。

では、なぜ乾燥だけではカビを根絶できないのでしょうか?

ここではその理由について詳しく解説します。

3-1. カビは乾燥しても生き残るほど生命力が強い

カビは湿度が下がることで活動が一時的に休止状態になりますが、胞子自体は乾燥した空間でも長期間生存することができます。

しかもカビは、地球上の過酷な環境にも適応できるほどしぶとい存在です。

空気中を漂う微細な胞子は、温度や湿度の変化にも耐えながら休眠し、条件が整えばすぐに再び活発化して繁殖を始めます。

つまり、「乾燥させればカビは死ぬ」というのは誤解であり、乾燥環境を作っただけでは、カビの根絶にはつながらないということです。

一見きれいに見える場所でも、目に見えない胞子が残っている可能性があるため、油断は禁物です。

3-2. 乾燥・換気だけでなくカビの根本除去が大事

乾燥や換気は、あくまでカビの発生や増殖を防ぐための予防策です。

すでに発生してしまったカビを根本から除去するには、適切な除菌・掃除による対処が不可欠です。

カビは表面だけでなく、壁紙や木材、ゴムパッキンなどの内部にまで根を張って広がる性質を持っています。

こうした目に見えない深部に浸透したカビを放置しておくと、いくら表面を乾燥させても内部では生き続け、再発を繰り返す原因になります。

カビ取り剤などを使ってしっかりと除去作業を行い、そのうえで湿度管理を徹底することが、カビを根本から絶つための近道です。

4. カビを死滅させる!家庭でできるカビ取り方法

それでは、実際にカビを取り除くにはどうすればいいのでしょうか?

ここでは、家庭でできるカビ取り方法をご紹介します。

4-1. 消毒用エタノールで除去する

軽度のカビ汚れには、消毒用エタノールが有効です。

近年では感染症の影響で自宅に常備している家庭も増えているでしょう。

カビはアルコールに弱いため、カビに直接スプレーして数分ほど置いた後、ペーパータオルや布で拭き取るだけでも一定の除菌効果が期待できます。

ただし、根が深く入り込んだカビにはエタノールだけでは十分な効果が得られないこともあります。

壁紙などの部屋のカビ取り方法はこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

■関連記事■部屋のカビ取り決定版!カビの原因・除去・予防をプロが徹底解説

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

4-2. 市販の塩素系カビ取り剤で除去する

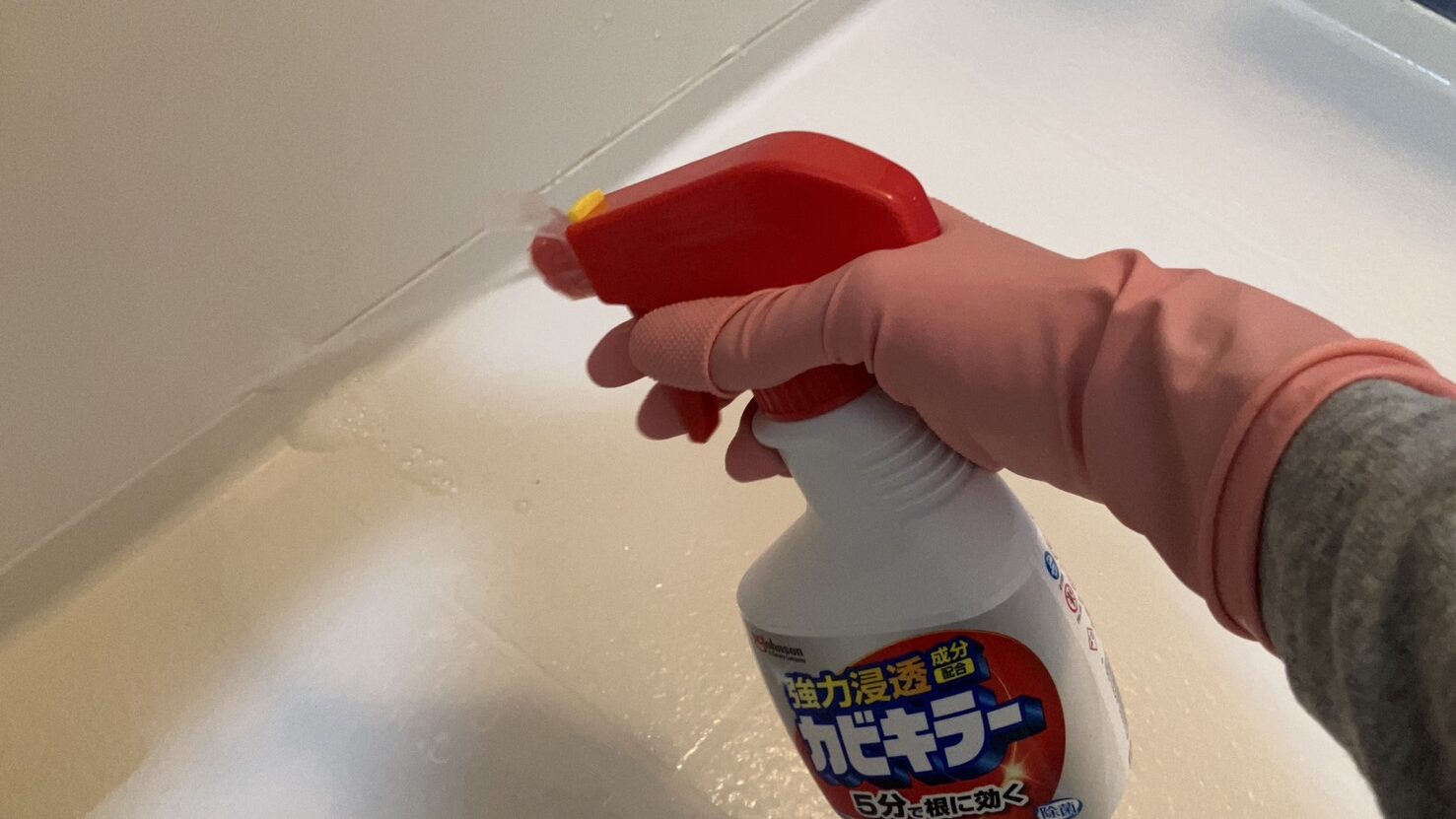

浴室やタイルの目地、ゴムパッキンなど、カビが発生しやすい場所にはカビキラーやカビハイターなどの塩素系カビ取り剤を使うのが効果的です。

使用方法は、カビ部分にカビ取り剤を吹きかけ、しばらく時間を置いてから洗い流します。

これにより、有効成分がカビの根までしっかり浸透し、高い除去力を発揮してくれます。

ただし、塩素系カビ取り剤は刺激が強いため、使用時には必ずゴム手袋やマスクを着用し、換気を十分に行うことが重要です。

また、酸性洗剤など他のタイプの洗剤と混ぜると有毒ガスが発生する危険があるため、必ず単独で使用するようにしてください。

水回りのカビ取り方法は以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

■関連記事■お風呂の天井のカビは危険!10倍速く増殖する理由と最強のカビ取り方法

■関連記事■タイル目地に生えたカビをスッキリ落とす!注意点と再発防止法をプロが解説

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

花王 カビハイター

出典:Amazon

4-3. プロレベルのカビ取り剤で除去する

市販のカビ取り剤では落としきれない頑固なカビや、部屋のカビ取りを安全に行いたい場合には、カビ取りマイスターキットの使用をおすすめします。

カビ取りマイスターキットは、カビ取り専門業者であるハーツクリーンが開発したカビ取りキットで、プロが使用している液剤を家庭用に改良した製品です。

高い除去力を持ちながら、安全性にも配慮されているため、安心して使用できます。

このキットの特長は、次の通りです。

- 天井や壁紙など、水洗いできない場所にも使用可能

- 小さなお子様やペットがいる家庭でも使えるほど低刺激

- 防カビ剤でカビの再発防止までできる

毒性の強い成分を含まないため、水回りだけでなく、壁紙や家具など居住空間にも安心して使用することができます。

さらに、防カビ剤もセットになっているため、カビを取り除くだけでなく、再発防止対策までしっかり行えます。

なお、「もっとコストを抑えたい」「防カビ剤は不要」という方には、除カビ剤単品での購入も可能です。

頑固なカビに悩んでいる方や、安全性にこだわりたい方は、ぜひ一度カビ取りマイスターキットを試してみてください。

■関連記事■【徹底比較】市販の強力カビ取り剤5選|実際に使って分かった効果と失敗しない選び方

5. カビが酷い場合はプロに依頼しよう

ここまで紹介してきた方法を試してもカビがなかなか落ちない、または広範囲にわたってカビが発生いる場合には、カビ取りの専門業者に依頼するという選択肢も検討してみましょう。

5-1. プロへの依頼を検討すべきケース

次のような状況にあてはまる場合は、自力で対応しようとせず、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。

- カビが壁一面や天井など広範囲に広がっている

- 家族に喘息・アレルギー体質の人がいる

- 壁紙の裏や下地材にカビが浸食している

- 何度掃除してもすぐに再発してしまう

自力でのカビ取りでは限界があるため、カビが除去しきれないとそれが再発に繋がります。

専門業者なら、しっかりと原因を調査した上で、専用の機器や液剤を使って除去してくれるので、カビを根絶してくれます。

5-2. プロ施工のメリット

専門業者に依頼するメリットは、単にカビを落とすだけではありません。

プロならではの以下のようなメリットがあります。

- 専用の液剤や機材を使い、根深いカビまで徹底的に除去できる

- 作業中も適切に管理し、健康被害のリスクを抑えられる

- 防カビコーティングを施し、カビの再発を防止できる

これらの対策によって、カビの再発リスクを大幅に減らし、長期的なカビ予防と快適な住まいの維持につながります。

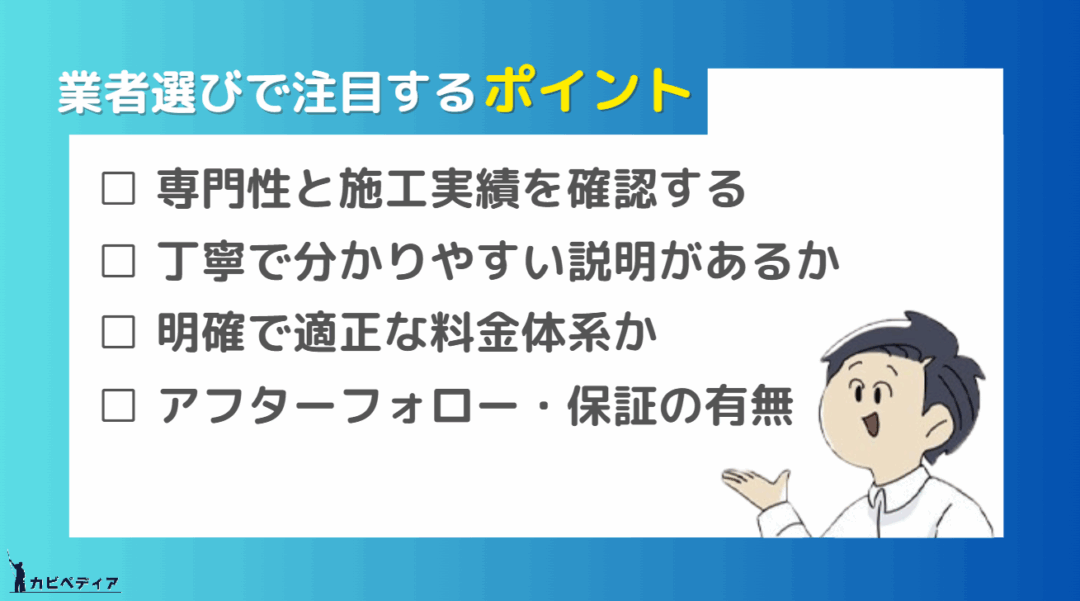

5-3. 失敗しないカビ取り業者の選び方

せっかく業者にカビ取りを依頼するなら、信頼できるところにお願いしたいと考える方が多いでしょう。

カビ取り業者を選ぶ際は、以下の4つのポイントをチェックすることをおすすめします。

専門性と施工実績を確認する

豊富な実績のあるカビ取り専門業者を選びましょう。

公式サイトで施工事例や実績を確認し、口コミやレビューサイトの評価も参考にすると安心です。

丁寧で分かりやすい説明があるか

カビの状態や発生原因、施工方法について、専門用語ばかり使わず、わかりやすく説明してくれる業者を選びましょう。

質問にも丁寧に答えてくれるかが判断のポイントです。

明確で適正な料金体系か

見積もり時に、作業内容と料金が細かく明確に提示されるかを必ず確認しましょう。

曖昧な表記や、不自然に高すぎる・安すぎる見積もりを出す業者には注意が必要です。

安心のためにも、複数社を比較検討することをおすすめします。

アフターフォロー・保証の有無

保証やアフターサポートがあるかを必ず確認しましょう。

保証がある業者は、それだけ施工に自信がある証拠でもあり、万が一再発した場合でも安心して相談できます。

もし「どの業者を選べばいいか分からない」「信頼できる業者に任せたい」と考えているならカビ取りマイスターをご検討ください。

これまでに5,000件以上の施工実績を誇るカビ取り業者です。

特許取得済みの液剤を使用し、壁紙・天井・押入れ・浴室など、さまざまな場所のカビ取りと防カビを行っています。

相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

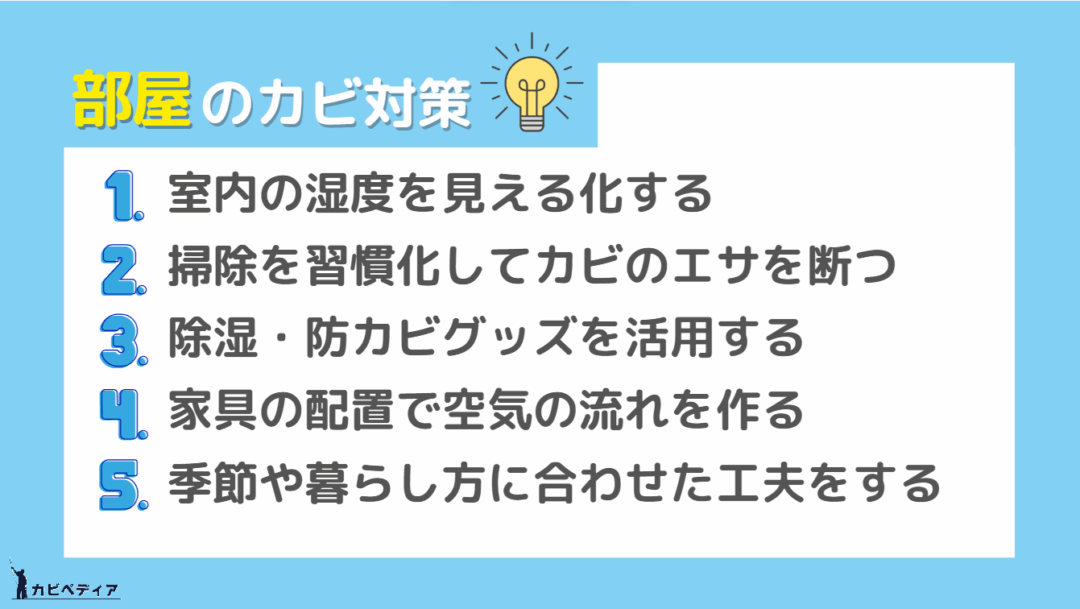

6. カビを再発させない!効果的な5つのカビ対策

カビを除去できたからといって、安心して放置してしまうのは危険です。

カビは「高温多湿」「通気性の悪さ」「汚れの蓄積」といった環境が整うと、あっという間に繁殖してしまいます。

つまり、湿気や汚れをため込まない空間づくりを意識することが、カビの再発防止には欠かせません。

ここでは、カビを寄せ付けないために日常生活の中で実践できる対策をご紹介します。

6-1. 室内の湿度を見える化する

カビ予防で重要なのは、今いる部屋の湿度を正確に把握することです。

湿度が60%を超えると、カビは一気に活動を始めます。

そのため、リビングや寝室、浴室などカビが発生しやすい場所に湿度計を置き、こまめに数値をチェックしましょう。

理想的な湿度は40〜60%前後です。

湿度がそれ以上に上がりそうなときは、窓を開けて風を通したり、エアコンの除湿機能を使ったりして、室内環境を快適に保つように心がけてください。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

6-2. 掃除を習慣化してカビのエサを断つ

カビは、空気中のホコリや人の皮脂汚れ、石けんカスなどを栄養源として繁殖します。

だからこそ、日々のこまめな掃除がカビを防ぐ基本となります。

浴室やキッチンなどの水回りは、使用後に軽くスポンジでこすったり、飛び散った水を拭き取るだけでも、カビの発生を抑えることができます。

また、ホコリはカビの温床になりやすいため、床や棚、家具の裏側など、普段目につきにくい場所も定期的に掃除機をかけることが大切です。

エアコンや換気扇のフィルターもホコリがたまりやすい部分なので、月に1〜2回を目安に清掃しておきましょう。

6-3. 除湿・防カビグッズを活用する

除湿剤や防カビグッズを上手に活用することで、室内の湿気を抑え、カビの発生リスクを大きく下げることができます。

押入れやクローゼットなど湿気がたまりやすい場所には、除湿剤を設置して湿度を一定に保ちましょう。

また、浴室や洗面所などの水回りには、防カビ剤を使用すると、カビの定着を防ぎやすくなります。

燻煙タイプの防カビ剤なら、手の届かない細かな場所までカバーできるので、より効果的です。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

ルック おふろの防カビくん煙剤 フローラルの香り

出典:Amazon

6-4. 家具の配置で空気の流れを作る

家具を壁にぴったりとつけて配置しているご家庭も多いかもしれません。

しかし、家具を密着させると空気の流れが悪くなり、背面に湿気がたまってカビが発生しやすくなります。

家具は壁から少し離して設置し、空気がしっかり循環するスペースを確保しましょう。

また、収納の中に物をぎゅうぎゅうに詰め込むのも要注意です。

少し余裕を持たせることで湿気がこもりにくくなり、カビの発生を防ぎやすくなります。

6-5. 季節や暮らし方に合わせた工夫をする

カビ対策は、一年中同じ方法で効果が出るわけではありません。

梅雨や夏は高湿度になりやすいため、除湿が特に重要です。

除湿機やエアコンの除湿機能を活用し、こまめに換気を行いましょう。

一方、冬は暖房と外気の温度差で結露が発生しやすく、窓や壁際がカビの温床になりやすい季節です。

結露を防ぐ工夫や適切な湿度管理が欠かせません。

梅雨と冬の季節ごとの詳しいカビ対策は以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■【2026年版】梅雨のカビ&湿気対策完全ガイド|春から梅雨明け後まで快適に過ごせるカビ対策をプロが伝授

7. カビに関するよくある質問

最後に、カビ対策に取り組むうえでよくある質問についてまとめました。

基本的な疑問から具体的な対処法まで、気になるポイントを分かりやすく解説していきます。

7-1. カビ予防にはどれくらい換気すればいいの?

カビを防ぐためには、こまめな換気がとても重要です。

目安としては、1日に1回以上、5〜10分程度窓を開けて空気を入れ替えることが推奨されています。

湿度が高くなる梅雨時期や夏場は、朝晩など比較的乾燥している時間帯を狙って換気するとより効果的です。

また、水回りでは使用後もしばらく換気扇を回し続けて、湿気をしっかり排出しましょう。

7-2. ゴムパッキンに根を張ったカビは落とせるの?

ゴムパッキンやシリコン目地に入り込んだカビは、表面だけをこすってもなかなか落としきれないものです。

こうした場合は、ジェルタイプのカビ取り剤を使ったり、ラップでパックして浸透力を高める方法が効果的です。

詳しい除去手順については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

■関連記事■落ちにくいお風呂のシリコンのカビもスッキリ!プロが教えるカビ取りと予防策

それでも落ちない頑固なカビの場合は、専門業者に依頼するか、パッキン自体を新しく交換することも検討しましょう。

鈴木油脂工業 かびとりいっぱつ

出典:Amazon

7-3. 赤ちゃんやペットがいる場合、洗剤はどう選ぶべき?

小さな子供やペットがいるご家庭では、刺激の強い塩素系洗剤はなるべく避けた方がいいでしょう。

代わりに、酸素系の洗剤や消毒用エタノールなど、比較的安全性の高いものを選ぶのがおすすめです。

また、洗剤を使用したあとは、成分が残らないようにしっかり水拭きを行い、十分に換気をすることも重要です。

7-4. エアコンがカビ臭いとき、どうすればいい?

エアコンからカビ臭いにおいがする場合は、内部でカビが繁殖しているサインです。

まずはフィルターを取り外し、ホコリや汚れを丁寧に掃除しましょう。

構造が複雑だったり、汚れがひどい場合は、無理をせず専門業者にクリーニングを依頼するのがおすすめです。

8. まとめ

カビ対策において、換気や乾燥はとても重要ですが、乾燥させただけでカビを完全に死滅させることはできません。

カビは乾燥した環境でも生き延び、再び湿度が高まればすぐに活動を再開してしまいます。

そのため、カビを根本から除去することが重要です。

カビはアルコールに弱いため、軽度なカビであれば消毒用エタノールで除去も可能です。

黒カビなど色素沈着を伴う場合は、漂白効果のあるカビ取り剤を使用しましょう。

カビが広範囲にわたっていたり、根が深く浸食している場合には、自力での除去が難しいこともあります。

そんなときは無理をせず、専門業者に相談することをおススメします。

また、カビを取り除いた後も油断は禁物です。

カビは環境が整えば再び発生するため、湿度管理やこまめな掃除など、防カビ対策を継続することが大切です。

毎日の小さな積み重ねが快適な住まいを守ります。

できることから少しずつ始めていき、カビが生えない清潔な暮らしを目指していきましょう。