「最近、部屋の中がカビ臭い気がする」

「天井に黒っぽいシミが広がってきた」

そんなとき、真っ先に疑うべきなのが屋根裏・天井裏のカビです。

結露や換気不足、雨漏りなどの条件が重なると、普段目にしない屋根裏でカビが一気に繁殖してしまいます。

そして、そこから発生した白カビや黒カビの胞子が室内に入り込むと、アレルギーや喘息、過敏性肺炎など健康被害を招く可能性もあります。

さらに、カビを放置すれば構造材や断熱材の劣化が進み、住宅の資産価値を損なうリスクも高まります。

だからこそ、早めの対応がとても大切です。

本記事では、屋根裏のカビの見つけ方から除去の手順、業者に依頼すべきケース、そして再発を防ぐための予防策までわかりやすく解説します。

正しい知識で屋根裏のカビに備え、住まいと健康を守りましょう。

| この記事でわかること |

| ・屋根裏のカビ発生のサインと主な原因 ・自力でできる安全なカビ除去方法 ・専門業者に依頼すべきケースと業者選びのポイント ・カビの再発を防ぐための対策 |

目次

1. 屋根裏・天井裏にカビが生えているサイン

屋根裏や天井裏は日常的に目にする機会が少ないため、カビが発生していても気づきにくいのが現実です。

しかし、次のような異変が現れたら、屋根裏にカビが繁殖している可能性があります。

1-1. 室内に漂うカビ特有のニオイ

「カビ臭いけれど、どこを探しても見当たらない」という時は、屋根裏や天井裏にカビが潜んでいる可能性があります。

カビが発するにおいは、以下のように表現されることが多くあります。

- 絵の具のようなにおい

- 墨汁のようなにおい

- 古い本のようなにおい

- 湿った土のようなにおい

これらの独特なにおいの正体は、カビが増殖する際に放出するMVOC(揮発性有機化合物)です。

ほんのわずかな量でも空気中に広がるため、見えない場所のカビでも室内ににおいが漏れてくることがあります。

日常的に掃除が行き届いているのに異臭が続く場合は、天井裏の確認をおすすめします。

1-2. くしゃみ・目のかゆみなどアレルギーのような症状

掃除をしてホコリを取り除いても、くしゃみや鼻水、目のかゆみが続く場合、カビの影響を疑いましょう。

カビは増殖する過程で、胞子や分解産物を空気中に放出します。

これらは目や鼻、喉などの粘膜を刺激し、アレルギー性鼻炎や結膜炎のような症状を引き起こすことがあります。

天井裏など見えない場所にカビが広がっている場合でも、胞子は空気に乗って室内へ拡散するため、症状だけが先に現れることもあります。

1-3. 天井に黒いシミや白い斑点が広がる

屋根裏のカビを見極める上で、もっともわかりやすいのが天井に現れる変色です。

天井のクロスや石こうボードに、以下のようなシミや斑点が見られる場合は要注意です。

黒カビ(クラドスポリウム属など)

木材や壁紙のセルロースを分解しながら、墨汁のような黒褐色の色素を残します。

見た目は濃く湿ったシミとして現れるのが特徴です。

白カビ(ペニシリウム属・トリコデルマ属など)

初期はふわふわとした白い綿状の斑点として発生し、進行すると黄色っぽく変色することもあります。

これらの変色が天井一面に広がっている場合、表面だけでなく天井裏の下地までカビが浸食している可能性があるため、早急に調査した方がいいでしょう。

■関連記事■天井の隅の黒カビは放置厳禁!原因・安全な除去方法と再発防止策をプロが徹底解説

屋根裏の疑いがあるなら、まずはカビリスク診断

屋根裏・天井裏のカビは見えない場所で進行しやすく、住まいの湿気環境によってリスクが大きく変わります。

カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。

2. 屋根裏にカビが発生する主な原因

屋根裏や天井裏にカビが発生する背景には、構造的・環境的な弱点が隠れています。

特に近年の住宅は、高気密・高断熱化が進んでいる一方で、湿気がこもりやすくなり、カビの温床になりやすい構造になっています。

ここでは、屋根裏にカビが繁殖する主な3つの原因について解説します。

2-1. 冬場の結露と断熱不足

屋根裏のカビの原因として最も多いのが「結露」です。

冬の暖房により室内の湿った空気が上昇し、十分な気密・断熱がなされていないと、そのまま屋根裏へ到達します。

そこで冷たい野地板や垂木に触れると、空気中の水蒸気が水滴となって結露します。

この状態が続くと、木材や断熱材に湿気が溜まり、カビだけでなく腐朽菌の繁殖リスクも高まります。

2-2. 雨漏り・経年劣化で染み込む水分

屋根の瓦の割れや板金の浮き、外壁のひびなどから雨水が入り込むと、屋根裏が湿ってカビが発生しやすくなります。

築年数が経つと、防水シートの劣化や釘のゆるみからも水がじわじわ浸入し、一度濡れた木材は乾きにくいため、カビが一気に広がる原因になります。

特に梅雨や台風のあとは、表面が乾いていても内部に湿気が残っていることが多く、カビや腐朽が進行しやすくなるので注意が必要です。

2-3. 建物の高気密化と換気不良

近年の省エネ住宅は高気密・高断熱化が進み快適になった反面、湿気がこもりやすく、換気が不十分だと屋根裏に湿気がたまり、カビの原因となることがあります。

本来は24時間換気システムが屋内の湿気を排出しますが、以下のような理由で機能不全に陥ることがあります。

- 給気口やダクトのフィルター詰まり

- 換気ファンの停止や出力不足

- 住人による給気口の閉塞

また、加湿器を長時間使用している家庭では、排出しきれなかった水蒸気が屋根裏に滞留し、気づかぬうちにカビの温床となることもあります。

■関連記事■高気密の新築住宅にカビ!?原因・掃除法・建設会社への相談ポイントをカビ対策のプロが解説

3. 放置するとどうなる?健康被害と住宅ダメージ

屋根裏や天井裏に発生したカビは、見えない場所で静かに広がっていく隠れたリスクです。

気づきにくい反面、放置することで健康被害や住宅の劣化といった深刻なトラブルを招くことがあります。

ここでは、カビを放置することで起きる代表的な被害について解説します。

3-1. カビを吸い込むことで起こる健康被害

屋根裏や天井裏で増殖したカビは、毎日数十万〜数百万個もの胞子を空気中に放出しています。

これらの胞子は、通気口や配線のすき間などを通じて室内に入り込み、吸い込まれることで以下のような健康被害を引き起こす恐れがあります。

| 代表的な健康影響 | 主な症状 | 典型的な潜伏・発症タイミング |

| アレルギー性鼻炎・結膜炎 | くしゃみ、鼻詰まり、涙目、目のかゆみ | 暖房・加湿器使用後の冬季に増悪 |

| 気管支ぜんそく | 発作的な咳、呼気時のヒューヒュー音、呼吸困難 | 夜間~早朝に症状が強く出る |

| 過敏性肺炎(夏型肺炎など) | 発熱、倦怠感、乾いた咳、呼吸困難 | 数時間~半日で急速に発症 |

| 皮膚カンジダ症・真菌症 | 湿疹、かゆみ、水疱 | 高湿度が続く梅雨~夏季 |

特にクラドスポリウム属やアスペルギルス属といったカビの胞子は、直径が約2 µmと非常に小さく、気管支の奥や肺の深部(肺胞)にまで入り込みやすいため注意が必要です。

小さな子供や高齢者、呼吸器に持病のある方は、これらの胞子を吸い込むことで症状が重くなりやすい傾向があります。

また、「においに慣れてしまい、気づいたときにはすでに炎症が進行していた」というケースも珍しくなく、早期の気づきと対処がとても重要です。

3-2. 放置が招く住宅ダメージと資産価値の低下

カビ自体には木材をすぐに崩壊させる力はありませんが、湿気が多い状態が続くと腐朽菌という菌が入り込み、木の強度をどんどん弱めてしまいます。

その結果、家の安全性が損なわれるだけでなく、資産価値まで下がるおそれがあります。

とくに注意すべき影響は次のとおりです。

- 木材の強度が大幅に低下

⇒ 湿気を含んだ合板では、強さが半分以下に落ちる例もあります。 - 断熱材の性能が落ちる

⇒ 濡れたグラスウール(綿のような断熱材)は、熱を通しやすくなり、結露が再発しやすくなります。 - 家の評価額が下がる

⇒ 国の基準では、構造材の腐りやシロアリ被害があると「劣化あり」として報告が必要になり、売買価格にも影響します。

これらの状態を放置すると、屋根裏の張り替えや構造補強に数十万〜100万円以上の費用がかかることもあります。

つまり、カビは見つけた段階で早めに除去するのが、もっとも家とお金を守る近道なのです。

4. 自力でできる屋根裏カビ除去の手順

屋根裏や天井裏は、作業スペースが狭く、湿気やホコリもこもりやすいため、基本的には専門の業者に依頼するのが安全で確実です。

ただし、どうしても自分でやりたいという場合は、点検口から手が届く範囲の軽度なカビに限って対応可能です。

この章では、自力で作業する場合に必要な装備や手順、注意点についてわかりやすく解説します。

4-1. 安全に作業するための準備と注意点

屋根裏のカビ除去は、適切な装備と安全意識が欠かせません。

カビの胞子の吸入やカビ取り剤による健康リスクを伴うため、万全の準備を整えてから作業に取りかかりましょう。

必要な装備・道具

- マスク(できれば高性能タイプ)

- ゴム手袋

- ゴーグル(花粉用や水泳用でも可)

- 長袖の服

- サーキュレーター

- 懐中電灯やヘッドライト

作業時の注意点

- 健康被害を防ぐために、装備は必ず着用する

- 使用するカビ取り剤は別の洗剤と混ぜて使わない

- カビの再発を防ぐために、表面だけで終わらせず中まで処理する

- 湿気をこもらせないように、作業中だけでなく作業後も換気を行う

4-2. 屋根裏に発生した白カビの除去方法

白カビは、ふわっとした綿のような見た目で、表面にだけ発生していることが多いため、比較的除去しやすいカビです。

ただし、胞子が飛びやすいため、作業中に広がらないように注意が必要です。

今回は、消毒用エタノールを使用した方法を紹介しますが、エタノールは引火性があるため、火の気を避け、必ず換気しながら作業してください。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

より安全性の高いもので除去したいなら、ハーツクリーンが開発したコパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)の使用をおすすめします。

銅イオンは抗菌・防カビ効果があるため、カビの除去だけでなく、再発予防も期待できます。

使用方法は消毒用エタノールと同じ手順で行っていただけます。

コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)

使用するもの

- 消毒用エタノール

- 布

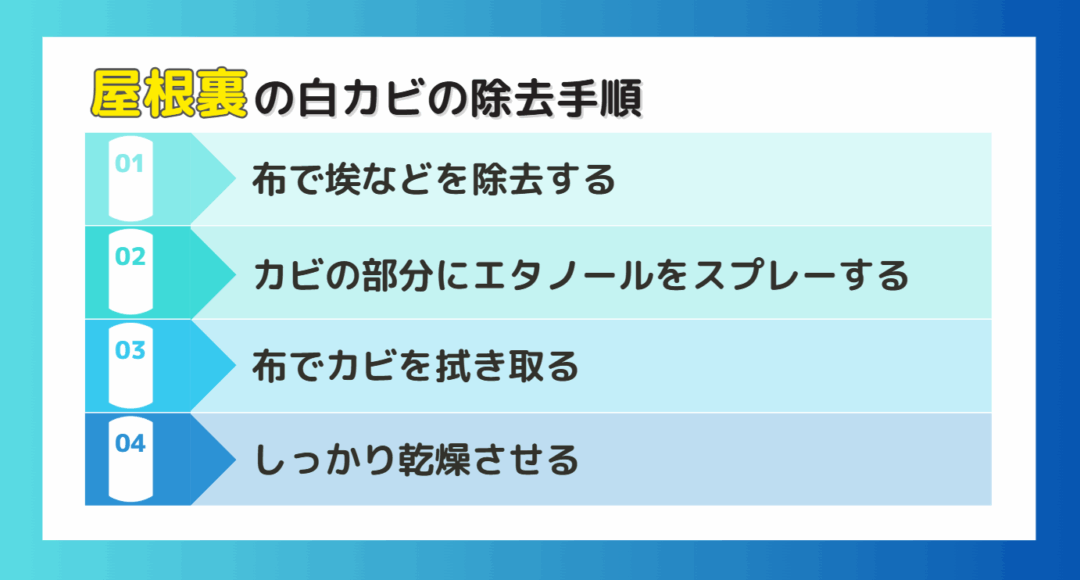

カビ取り手順

① 布で埃などを除去する

硬く絞った布で溜まった埃や汚れを取り除きます。

② カビの部分にエタノールをスプレーする

白カビが見える箇所に、エタノールをたっぷりスプレーします。

そのまま5〜10分放置してしっかり浸透させましょう。

③ 布でカビを拭き取る

湿っているうちに、布でポンポンと軽くたたくようにして拭き取ります。

こすりすぎると木材を傷めることがあるため注意しましょう。

④ しっかり乾燥させる

最後にしっかり乾燥させて完了です。

4-3. 屋根裏に発生した黒カビの除去方法

黒カビは木材の奥にまでしみ込むため、表面だけを拭いてもカビの色素が残ってしまいます。

塩素系漂白剤で除去する方法もありますが、木材を傷める恐れがあるため、家庭での作業には安全性の高い専用のカビ取り剤を使用するのが安心です。

ここでは、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」を使った除去方法をご紹介します。

使用するもの

- カビ取りマイスターキット(除カビ剤・防カビ剤・カップ・刷毛)

- スプレーボトル

- 布

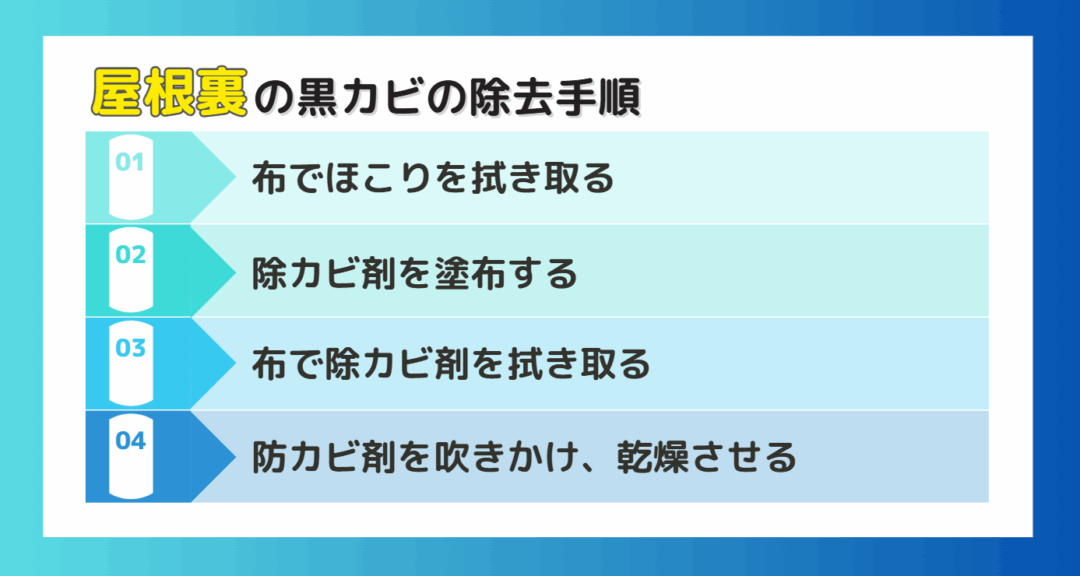

カビ取り手順

① 布でほこりを拭き取る

作業前に、硬く絞った布でカビのまわりにたまったホコリや汚れを軽くふき取ります。

② 除カビ剤を塗布する

カビ取りマイスターの除カビ剤をカップに注ぎ、刷毛でカビの部分にまんべんなく塗ります。

除カビ剤がしっかり浸透するよう、10〜30分ほど放置してください。

③ 布で除カビ剤を拭き取る

時間を置いたら、固く絞った布でやさしく拭き取ります。

除カビ剤の成分が残らないように丁寧に拭くのがポイントです。

④ 防カビ剤を吹きかけ、乾燥させる

防カビ剤をスプレーボトルに入れ、カビ取りした箇所にまんべんなく吹きかけます。

その後はしっかり乾燥させて完了です。

5. 自力で難しいときは?プロに任せる判断基準と失敗しない業者選び

カビの範囲が広がっていたり、何度除去しても再発してしまう場合は、無理に自力で対処を続けず、専門業者に相談するのが得策です。

実際、装備やカビ取り剤を一からそろえる手間や費用を考えると、最初からプロに任せた方が結果的に安く済むケースも少なくありません。

ここでは、業者に依頼すべき代表的なケースや選び方のポイントをまとめてご紹介します。

5-1. 点検口から届かない・複雑な場所にカビがあるときはプロに頼るべき

屋根裏は梁や配線・配管が入り組んでおり、点検口から手を伸ばせる範囲は限られています。

たとえば以下のようなケースではプロに任せた方がいいでしょう。

- 奥行き1m以上先にカビが見える

- 電線やダクトが邪魔で動けない

- 野地板の裏面や断熱材の中が変色している

こうした場所では、専用の機器や高度な技術が必要になるため、自力では行うのは難しいでしょう。

5-2. 何度も再発するカビは表面処理だけでは防げない

「取ったのにまた出てくる」「毎年同じ場所にカビが生える」といった場合は、表面だけ除去しても、内部に菌糸が残っている可能性が高いです。

加えて、結露・雨漏り・換気不良といった根本原因が解決されていないケースも多く、放置すると再発ループに陥ります。

除去・防湿・防カビコーティング・下地補修まで一括対応できる業者を選ぶと安心です。

5-3. 信頼できる業者を見極める5つのチェックポイント

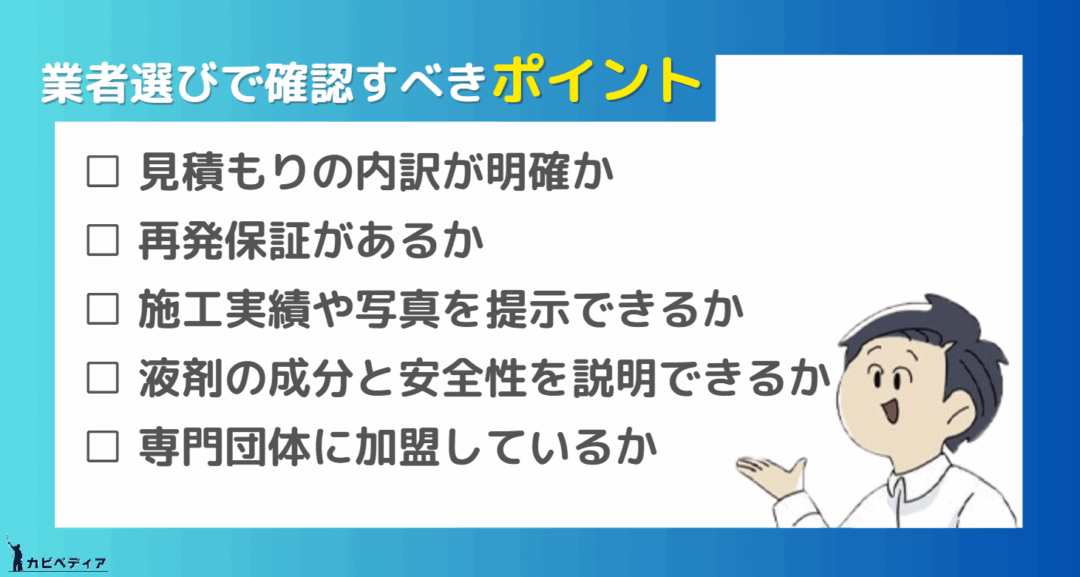

カビ対策の施工業者を選ぶ際は、価格だけでなく「信頼できるかどうか」「対応の質が確かか」を見極めることが重要です。

あとからトラブルにならないよう、以下の5つのポイントを事前にしっかり確認しておきましょう。

見積もりの内訳が明確か

施工面積(m²)、使用液剤の量、人件費や交通費などが細かく記載された見積書を出してくれる業者であれば、料金トラブルを避けやすくなります。

再発保証があるか

「1年以内にカビが再発したら無償で対応」など、再発保証の有無は重要な比較ポイントです。

アフター対応が明確な業者を選ぶと、施工後も安心です。

施工実績や写真を提示できるか

自宅と同じような構造や被害規模の施工例があるかを確認し、ビフォーアフターや作業中の写真がある業者は信頼性が高い傾向にあります。

液剤の成分と安全性を説明できるか

どんな成分の液剤を使うのかしっかり説明できる業者を選びましょう。

安全データシート(SDS)の提出も重要な判断材料です。

専門団体に加盟しているか

信頼性の高い業者かどうかを見極めるため、日本建築防黴協会や日本防菌防黴学会などの正会員かどうかをチェックしましょう。

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

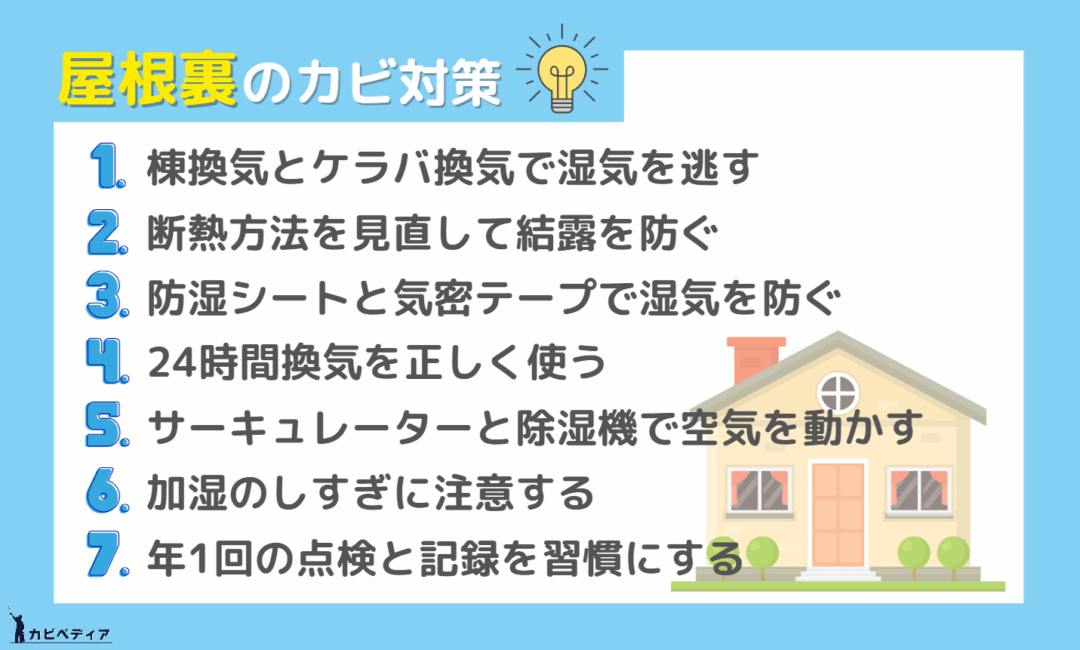

6. 屋根裏・天井裏にカビを発生させない7つの予防策

カビ対策で一番大切なのは、「生えた後に除去する」ことではなく、「最初から生やさないこと」です。

屋根裏や天井裏は湿気がこもりやすく、結露や換気不足が重なると、あっという間にカビが発生しやすい環境になります。

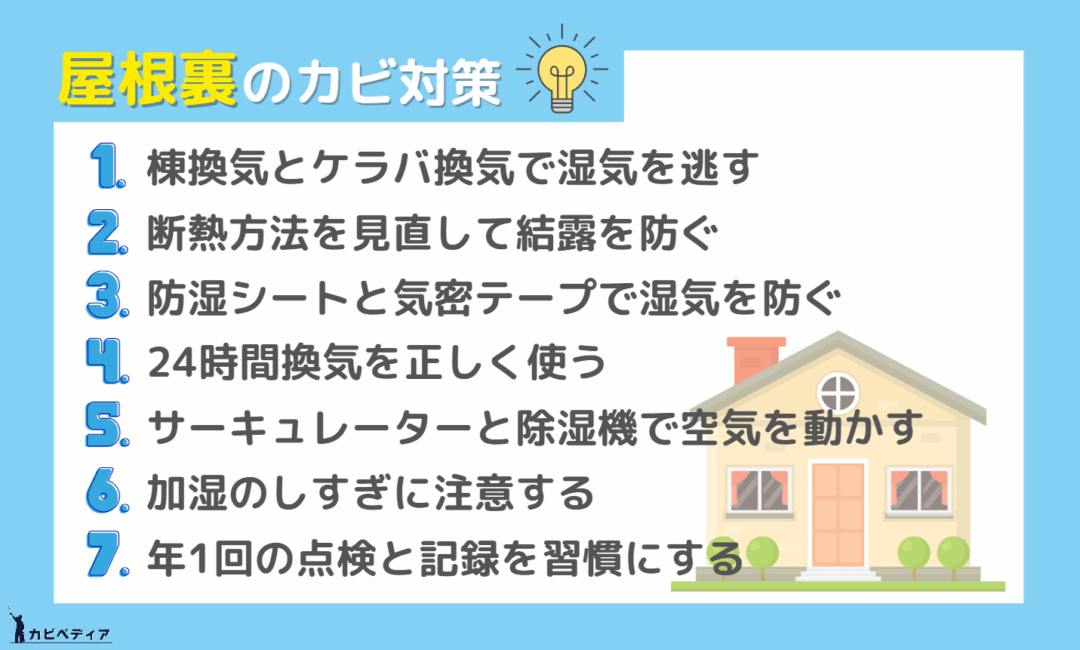

ここでは、屋根裏のカビを防ぐための7つの対策をご紹介します。

ちょっとした工夫でも、将来の大きなトラブルを防ぐことができます。

6-1. 棟換気とケラバ換気で湿気を逃す

屋根のてっぺんに取り付ける「棟換気(リッジベント)」は、屋根裏にたまった暖かい空気や湿気を自然に外へ排出するための排気口です。

最近は、片流れ屋根や切妻屋根でも後から設置できる製品が増えています。

一方、屋根の端や壁近くに設ける「ケラバ換気」は、外の空気を屋根裏に取り込むための給気口です。

この2つをセットで使うことで、下から空気が入り、上から抜ける通気の流れが生まれ、屋根裏に湿気がこもりにくくなります。

6-2. 断熱方法を見直して結露を防ぐ

屋根裏のカビは、結露による湿気が主な原因のひとつです。

これを防ぐには、断熱の位置を見直すことが効果的です。

屋根断熱は、屋根裏の温度が室内に近くなり、結露しにくくカビも生えにくいのがメリットです。

ただし、冷暖房の効率はやや下がります。

天井断熱は、省エネ性能に優れますが、屋根裏が冷えて結露しやすくなる点に注意が必要です。

地域や使い方によって最適な方法が変わるので、リフォーム業者に相談しながら選びましょう。

6-3. 防湿シートと気密テープで湿気を防ぐ

室内で発生した水蒸気は、天井の小さなすき間から屋根裏に入り込んでしまうことがあります。

これを防ぐには、防湿シートを天井面にすき間なく張るのが効果的です。

さらに、配線や配管の通り道などの継ぎ目部分は、気密テープでしっかりふさいでおくと、湿気の漏れを大幅に減らすことができます。

6-4. 24時間換気を正しく使う

戸建て住宅でよく使われる「第3種換気」に分類される24時間換気システムは、排気ファンで室内の空気を外に出し、外気を自然に取り込む仕組みです。

ただし、うまく使えていないと、湿気が屋根裏にたまりやすくなります。

以下のポイントを意識して、換気効果をしっかり保ちましょう。

- 洗面所や浴室の上に排気口があるか確認

- フィルターは3か月ごとに掃除する

- 冬でも弱運転にせず、常時運転を続ける

基本的な使い方を守るだけでも、屋根裏の湿気対策とカビ予防に大きな効果があります。

6-5. サーキュレーターと除湿機で空気を動かす

屋根裏を収納に使う場合は、空気を動かして湿気をためない工夫が必要です。

小型サーキュレーターで空気を循環させ、梅雨〜夏に湿度が70%を超えるときは、デシカント式除湿機を24時間運転するのが効果的です。

デシカント式は気温が低くても除湿力が落ちにくく、屋根裏のような場所に向いています。

電源がない場合は、点検口付近へのコンセント設置も検討しましょう。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

6-6. 加湿のしすぎに注意する

冬に加湿器を長時間使うと、室内の湿気が天井裏にも上がり、結露やカビの原因になることがあります。

湿度は50%前後を目安に設定し、寝る前にはしっかり換気を行いましょう。

窓に結露がつくほど加湿している場合は、同じ水蒸気が屋根裏にも届いていると考えて対策することが大切です。

6-7. 年1回の点検と記録を習慣にする

屋根裏のカビ対策で最も大切なのは、早い段階で異変に気づき、対処することです。

そのためには、年に1回の点検と写真記録を習慣にするのが効果的です。

点検の時期は、梅雨入り前の5月または暖房を使い始める10月がおすすめです。

黒や白の斑点、木材の湿り気、断熱材のズレ、雨染みなどないかチェックしましょう。

また、毎年同じ角度からスマホで撮影しておくと、前年との違いが見つけやすくなり、カビの兆候にもいち早く気づけます。

7. 屋根裏のカビ対策のよくある質問

屋根裏や天井裏のカビ対策をするうえで、「これはカビ?それとも別の汚れ?」「見分け方は?」など、様々な疑問があるでしょう。

ここでは、カビの判別・見分け方・処置後の対応について、実用的なQ&A形式でわかりやすくお答えします。

7-1. 白カビと黒カビの見分け方は?

白カビと黒カビは見た目も性質も異なります。

| 判別ポイント | 白カビ(ペニシリウム・トリコデルマ属など) | 黒カビ(クラドスポリウム・オーレオバシディウム属など) |

| 色調・質感 | 綿のようにふわっとした白色。初期は粉砂糖を振ったように見える。 | 表面がザラついた墨汁色~暗褐色。時間がたつと黒光りし、湿った感触。 |

| 発生スピード | 含水率が上がると数日で広がるが、色素沈着は弱め。 | 広がりはやや遅いが、色素が木材深部に定着しやすい。 |

| 着色残り | エタノールや弱アルカリ洗浄で比較的落としやすい。 | 塩素漂白後も跡が残ることが多く、再塗装が必要になる場合も。 |

| 健康影響 | アレルギー性鼻炎・皮膚炎を起こしやすい。 | 気管支ぜんそく・過敏性肺炎の原因になりやすい。 |

白カビは主に表面に発生するカビで、比較的除去しやすいのが特徴です。

ただし、胞子が飛散しやすく、対処を誤ると周囲に拡散してしまう恐れがあるため注意が必要です。

一方で黒カビは、色素が木材の内部にまで沈着しやすく、放置すると根深く定着してしまいます。

そのため、見つけた段階で内部までしっかり除去・殺菌することが大切です。

7-2. 木材の変色はカビ?それともヤニ?

木の表面が変色しているとき、それがカビかヤニ(樹脂)か見分けに迷うことがあります。

ヤニは杉や松などに多く、ツヤがありベタつくのが特徴です。

一方、カビは表面が粉っぽくマットな質感で、乾いていてもざらつきや凹凸があります。

迷ったときは、アルコールを含ませた綿棒でこすってみましょう。

ベタついて黄ばめばヤニ、色が取れず斑点が残るならカビです。

7-3. カビを除去したあと再発を防ぐためにやるべきことは?

カビを取ったあとも、湿気やこもった空気が残っていると再発しやすくなります。

サーキュレーターや除湿機でしっかり乾かし、湿度は60%以下を目安に保ちましょう。

加湿器の使いすぎにも注意が必要です。

また、年に1回、梅雨前などに点検し、気になる場所はスマホで写真を残しておくと、変化に早く気づけます。

再発防止には、乾燥・換気・こまめなチェックがポイントです。

8. まとめ

今回は屋根裏・天井裏のカビについて、発生のサインから原因、自力での除去方法、業者への依頼基準、そして再発を防ぐための予防策まで、幅広くご紹介しました。

屋根裏のカビは普段目に見えない場所で進行するため、気づいたときには深刻な状態になっていた…というケースも少なくありません。

だからこそ、「におい」「シミ」「体調の変化」などの小さなサインを見逃さず、早めの確認と対処が重要です。

また、自力で対応できる範囲を見極め、無理をせず専門業者に頼ることも大切な選択肢のひとつです。

さらに、日常の換気や湿度管理、年に一度の点検など、予防策を取り入れておくことで、再発のリスクを大きく減らすことができます。

屋根裏のカビ対策は、目には見えにくい場所だからこそ、暮らしの安心と住まいの価値を守るための大切なケアです。

ぜひこの記事を参考に、できるところから無理なく始めてみてください。