「押入れは開けっ放しにした方がカビ予防になる?」

「クローゼットに白っぽいカビが広がっている。どう対処すればいい?」

湿気がこもりやすい押入れやクローゼットは、カビが発生しやすい代表的な場所です。

特に梅雨や冬の結露が多い時期には、収納していた布団や衣類にまでカビが広がってしまうことも少なくありません。

さらに、カビの種類によっては健康被害を引き起こすこともあるため、早めの対処と日頃の予防がとても大切です。

この記事では、押入れやクローゼットに発生したカビの正しい除去方法と再発防止策をわかりやすく解説します。

今日からできる対策を知って、カビに悩まない収納環境を整えましょう。

| この記事でわかること |

| ・押入れやクローゼットにカビが生える原因 ・カビと茶色いシミの見分け方と除去法 ・開けっ放しにするメリットと注意すべきこと ・収納場所のカビを防ぐ効果的な対策 ・衣類にカビが生えたときの対処法 |

目次

1. 押入れやクローゼットがカビやすい理由と見分け方

押入れやクローゼットは、構造的に湿気がたまりやすく、カビが発生しやすい場所のひとつです。

カビを防ぐためには、なぜカビが生えるのか、どのような環境で広がるのかを正しく理解しておくことが大切です。

まずは、収納場所にカビが発生しやすい理由や茶色いシミとカビの見分け方について詳しく解説します。

1-1. カビが発生しやすくなる原因とは?

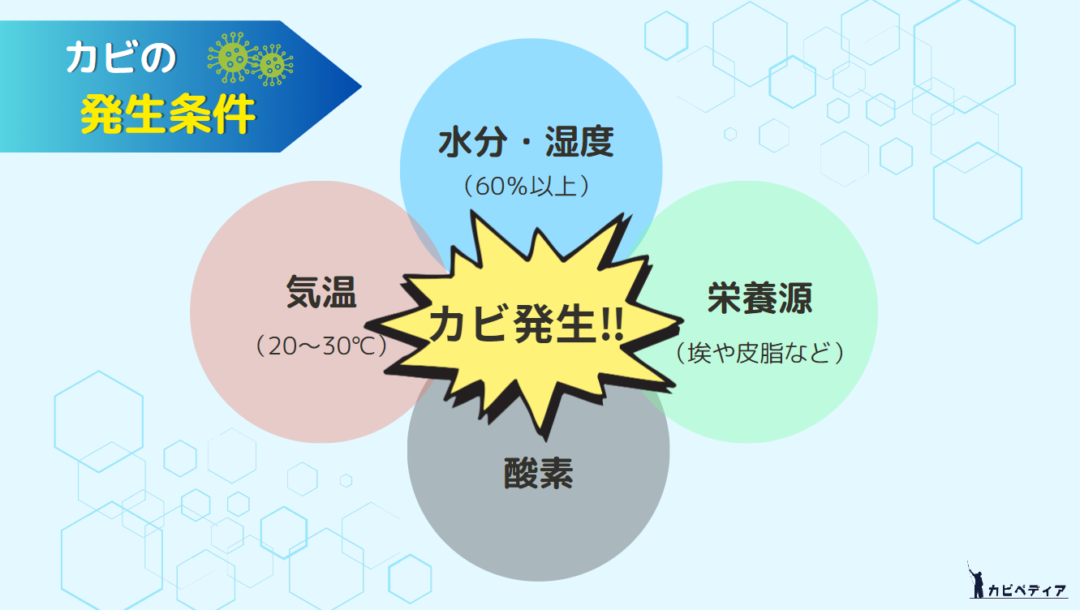

カビは、以下の4つの条件が揃うと、活発に繁殖するようになります。

そして、押入れやクローゼットでは、以下のような要因で4つの条件が揃いやすくなります。

- 密閉された構造で空気の出入りが少なく、湿気がこもりやすい

- 北側や窓のない部屋では、結露によって湿度が上がりやすい

- 収納物を詰め込みすぎると空気が循環せず、内部が高湿度になる

- 収納物に付着したホコリや皮脂が、カビの栄養源になる

このような環境を放置すると、目に見えないうちにカビが広がり、衣類や木材に深刻な影響を及ぼすこともあります。

1-2. 茶色いシミはカビ?ヤニ?見分け方と対処のヒント

押入れやクローゼットで見かける茶色いシミは、カビとは限らず、木材のヤニや水染みなどが原因のこともあります。

| 原因 | 特徴 | 見分け方 |

| カビの色素沈着 | 以前カビが生えていた箇所に残る色素 | エタノールで拭いても落ちず、かすかにカビ臭が残ることが多い |

| 木材のヤニ(樹脂) | 木材から自然ににじみ出る油分 | エタノールで拭くとベタつきが取れるが色は残り、においはない |

| 湿気や水染み | 結露や漏水による木材の変色 | エタノールで拭いても変化なし。シミの輪郭はぼやけており、においはないことが多い |

カビが原因の場合は、表面にざらつきやカビ臭が残ることが多く、湿気の多い季節に再び広がることもあります。

茶色いシミを見つけたら、まず消毒用エタノールで軽く拭き、カビかどうかを確認しましょう。

判断が難しい、または範囲が広い場合は、専門業者に相談するのも一つの手です。

まずは「住まい全体のカビリスク」を把握しておこう

押入れやクローゼットのカビは、収納内の工夫だけでなく、部屋全体の湿度や換気、結露の起きやすさによって発生しやすさが変わります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がカビを招きやすい住環境かどうか一度確認しておくと安心です。

2. 開けっ放しは効果的?押入れ&クローゼットの通気対策

押入れやクローゼットは、「開けっ放しにした方がいいの?それとも閉めておいた方がいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

ここでは、開けっ放しのメリットと注意点、うまく使い分けるための工夫を紹介します。

2-1. 開けっ放しのメリットとカビ抑制効果

結論から言うと、「カビ対策には開けっ放しがおすすめ」です。

カビは湿気を好むため、押入れやクローゼットの中に湿気がこもると一気に繁殖するリスクが高まります。

扉を開けて空気を循環させることで湿度が下がり、カビが繁殖しにくい環境を保てます。

特に梅雨や冬場など結露が起きやすい季節は、1日に数時間開放するだけで、カビ予防に大きな効果があります。

2-2. 開けっ放しのデメリットと注意点

押入れやクローゼットを開けっ放しにすることはカビ対策として効果的ですが、状況によってはデメリットが生じることもあります。

以下のような点に注意しながら、無理のない範囲で取り入れるようにしましょう。

ホコリの侵入

扉を開けた状態にしておくと、空気中のホコリや汚れが入り込みやすくなり、布団や衣類に付着してしまうことがあります。

そのまま使うと不快に感じたり、洗い直しが必要になることもあるため注意が必要です。

見た目が気になる

開けっ放しにすると収納内部が丸見えになり、部屋全体がごちゃついた印象に見えてしまうことがあります。

来客時や生活感を抑えたい場面では、閉めておく方が見栄えが良いと感じることもあるでしょう。

安全面の注意

小さな子どもやペットがいるご家庭では、押入れやクローゼットに入り込んでしまい、閉じ込めによる事故のリスクがあります。

特に目を離すタイミングでは、扉の開放状態に注意が必要です。

2-3. 開けっ放しと閉めっ放しを使い分けるコツ

押入れやクローゼットの扉を開けておくか閉めておくかは、季節や湿度、生活スタイルに応じて使い分けるのがおすすめです。

常に開けっ放しにする必要はなく、状況に応じて通気を取り入れるだけでも、カビの発生を大きく抑える効果があります。

使い分けのポイントとしては、以下のような工夫が効果的です。

- 晴れた日は、数時間だけでも開放する

- 見た目が気になるときは、収納物にカバーをかけておく

- 朝に開けて夜に閉めるなど、時間帯で開閉を習慣化する

このように、開けっ放しと閉めっ放しをうまく組み合わせることで、通気性と見た目・安全性のバランスが取れた快適な収納環境を保つことができます。

2-4. 扉が開けにくい場合の代替策

「家具の配置で扉を開けづらい」「開けっ放しにすると動線の邪魔になる」といったご家庭でも、無理に全開にしなくても湿気対策は可能です。

以下のような工夫を取り入れてみましょう。

- 襖や扉に数センチ程度の隙間をつくる

- 扉の上部や下部に小型の通気口を取り付ける

- 定期的にサーキュレーターで内部に送風する

完全密閉を避けるだけでも湿気の滞留を大幅に減らすことができます。

扉を開けられない環境でも、工夫して空気をうまく循環させましょう。

3. 押入れ・クローゼットのカビを防ぐための7つの対策

押入れやクローゼットを開けて通気を確保することは、カビ予防に効果的な方法です。

しかし、それだけでは十分とは言えず、環境や収納の状態によってはカビが発生してしまうこともあります。

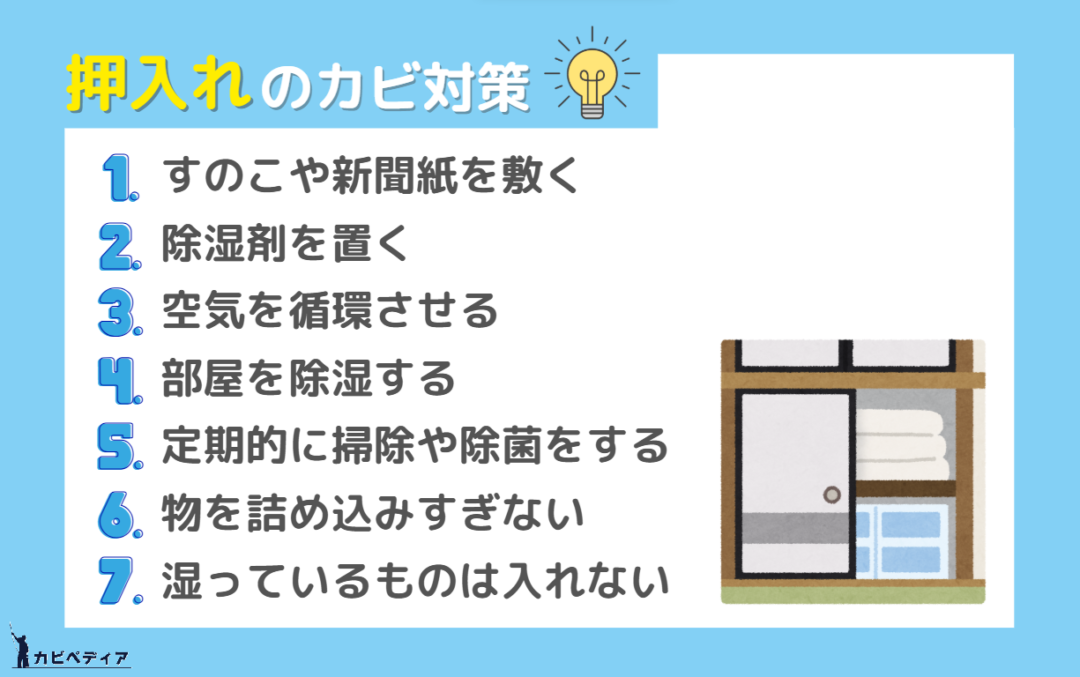

ここでは、「開けっ放し」だけでは防げないカビのリスクに備えるために、実践したい7つのカビ対策をご紹介します。

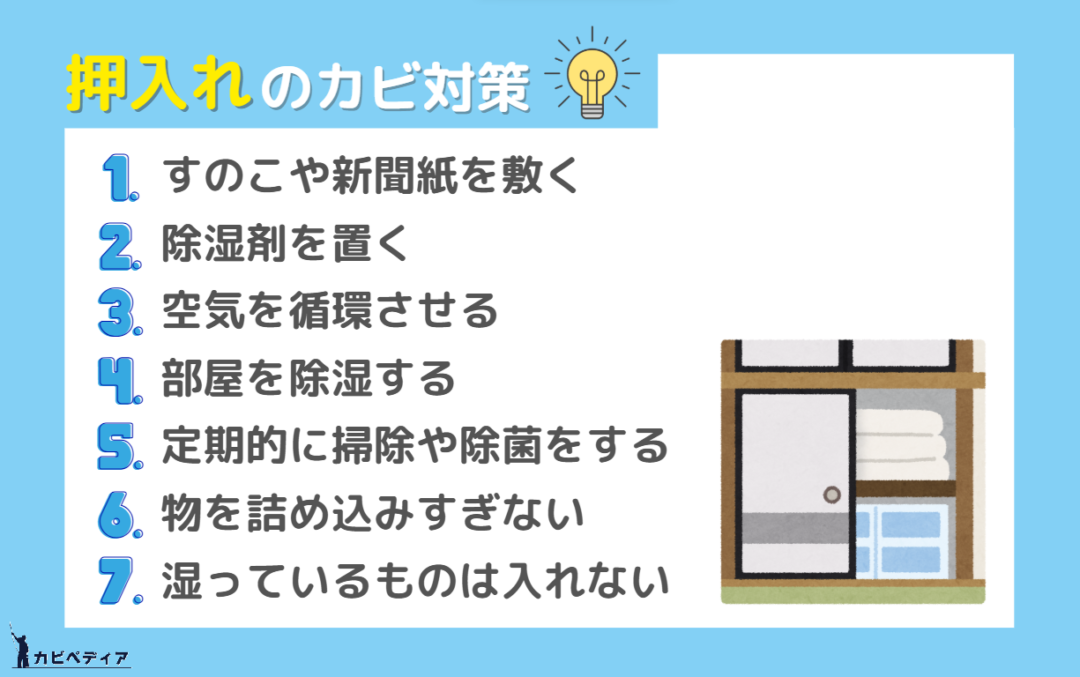

3-1. すのこや新聞紙を敷く

収納物と床の間に空間をつくる「すのこ」は、通気性を高める手軽な方法です。

さらに、新聞紙を敷くことで湿気を吸収し、カビの発生を防ぐ効果も期待できます。

- すのこは定期的に干して乾燥させる

- 新聞紙は湿気を吸うと効果が落ちるため、こまめに交換する

- 除湿・防カビ効果のある押入れシートも併用すると効果的

これらを組み合わせて使うことで、収納空間の底から湿気をコントロールすることができます。

■関連記事■すのこにカビが生えた時の効果的なカビ取り&カビを防ぐための対策

東和産業 竹炭 押入れシート

出典:Amazon

3-2. 除湿剤を置く

押入れ・クローゼットの隅や奥は湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすい場所です。

除湿剤を設置して湿度をコントロールすることで、カビの発生を抑えることができます。

- 除湿剤は効果が落ちる前に新しいものに交換する

- 湿気が溜まりやすい四隅に置くと効果的

- タンク式・使い捨て式など種類に応じた適切な設置が大切

特に梅雨時期や夏場など湿度が高い季節には、積極的に除湿剤を活用することをおすすめします。

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

3-3. 空気を循環させる

押入れやクローゼットは空気が停滞しやすく、通気がないと湿気がこもってしまいます。

サーキュレーターや扇風機で空気を動かすことで、湿気のたまりにくい環境を作ることができます。

- 扉を少し開けて風を送り込む

- 1日10〜30分ほどの送風でも効果がある

- 収納物が多い場合は外から風を当てる

こまめに空気を動かし、湿気がこもらない環境を保ちましょう。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

3-4. 部屋を除湿する

押入れやクローゼットだけでなく、部屋全体の湿度が高いと収納内部も湿気がこもりやすくなります。

エアコンや除湿機を活用して、部屋全体の湿度を下げることが根本的な対策になります。

- エアコンのドライ機能や除湿機を使う

- 湿度60%以下をキープする

- 雨の日や加湿器使用時は特に注意する

部屋全体の空気を管理することで、押入れやクローゼット内の湿気も自然と抑えることができます。

3-5. 定期的に掃除や除菌をする

カビの原因となるホコリや胞子は、湿度に関係なく溜まっていきます。

どんなに除湿しても、内部が汚れていれば再発のリスクが高くなるため、定期的な掃除や除菌は大事です。

- 季節ごとに収納物をすべて出して掃除する

- 消毒用エタノールで壁面や棚を除菌する

- 換気をしながら掃除・除菌を行い、湿気と胞子を室外に逃がす

定期的に掃除をして、カビの栄養源を断ちましょう。

3-6. 物を詰め込みすぎない

収納物をぎゅうぎゅうに詰め込むと、空気の流れが妨げられ、湿気がこもる原因になります。

適度な隙間をつくることで、通気性が高まりカビの発生を抑えることができます。

- 収納物の間に余裕をもたせる

- 圧縮袋や収納ケースを使って整理する

- シーズンごとに見直して不要な物を減らす

“詰めすぎない”ことが、収納内の湿気コントロールの基本です。

3-7. 湿っているものは入れない

湿った状態の衣類や布団を収納すると、押入れやクローゼット内の湿度が急激に上がり、カビの発生リスクが高まります。

見た目が乾いていても、内部に湿気が残っている場合があるため注意が必要です。

- 起床後すぐに布団を畳まず、しばらく干して湿気を逃がす

- 洗濯物は完全に乾かしてから収納する

- コートなど洗わない衣類も一晩陰干ししてからしまう

「湿気を持ち込まない」ことが、カビ予防の第一歩です。

4. 押入れ・クローゼットにカビが生えたら?初期対応ステップ

どれだけ対策をしていても、湿気の多い時期や収納物の状態によってはカビが発生してしまうことがあります。

特に押入れやクローゼットの奥など、見えにくい場所は気づいたときには広がっているケースも少なくありません。

ここでは、カビを見つけた際にまず取るべき3つの初期対応ステップを紹介します。

4-1. 収納物を取り出し密封保管

カビを見つけたら、まずは収納物をすべて取り出すことが最優先です。

放置すると胞子が広がり、他の衣類や寝具にも被害が及ぶ可能性があります。

- カビがついていそうなものはビニール袋に入れて密封する

- 白カビは軽くて拡散しやすいため、慎重に取り扱う

被害拡大を防ぐためにも、まずは広げないことを徹底しましょう。

4-2. カビの被害レベルを確認する

収納物を取り出したら、それぞれの状態を1点ずつ確認しましょう。

表面にふわふわとした白い斑点が見られる程度の軽度な白カビであれば、自力で対処できることもあります。

一方で、黒カビや広範囲に及ぶ場合は、クリーニング業者への依頼や処分も検討が必要です。

衣類の詳しい対処法については、7. 衣類にカビが生えた時の対処方法で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

なお、見た目に被害がないものでも、念のため陰干しや除菌スプレーでケアしてから収納し直すと再発防止に効果的です。

4-3. 作業前の安全対策と準備

カビ取りの際は健康リスクもあるため、事前の準備が非常に重要です。

- 窓やドアを開けてしっかり換気する

- マスク・ゴム手袋を着用して身体を保護する(カビ取り剤を使用する場合はゴーグルや長袖長ズボンも身に着ける)

- 子ども・高齢者・ペットは作業中近づけない

エタノールは引火性があるため、使用する場合は火気厳禁です。

また、作業後は手洗い・うがい・着替えを徹底し、体や衣類に付着した胞子を残さないようにしましょう。

4-4. 注意!やってはいけないNG処置例

カビを見つけたとき、焦って自己流で対処すると、かえってカビを広げたり、押入れの素材を傷めてしまうことがあります。

以下のようなNG処置は避け、正しい方法で対応しましょう。

| NG例 | 理由 |

| ドライヤーで高温乾燥 | 木材がひび割れたり、風で胞子が舞って拡散リスクが高まる |

| 掃除機で吸い取る | 吸い込んだ胞子がフィルターを通過して部屋中に拡散するおそれがある |

| 塩素系漂白剤を木材に直塗り | 強い漂白力で木材が変色・劣化するリスクがある |

| 乾いた布でこすり取る | 摩擦で胞子が空気中に飛び、吸い込んでしまう危険がある |

これらの方法は一見効果がありそうに見えますが、カビを悪化させたり素材を傷めたりする原因になりかねません。

作業時は必ず正しい方法で安全に対応するようにしましょう。

5. 白カビ・茶色いシミの正しい取り方|症状別の除去方法

押入れやクローゼットにカビが発生してしまった場合は、症状の程度に応じた適切な対処が重要です。

この章では、軽度の白カビから、茶色や黒の色素沈着が残るカビまでに対応できる、効果的な方法をご紹介します。

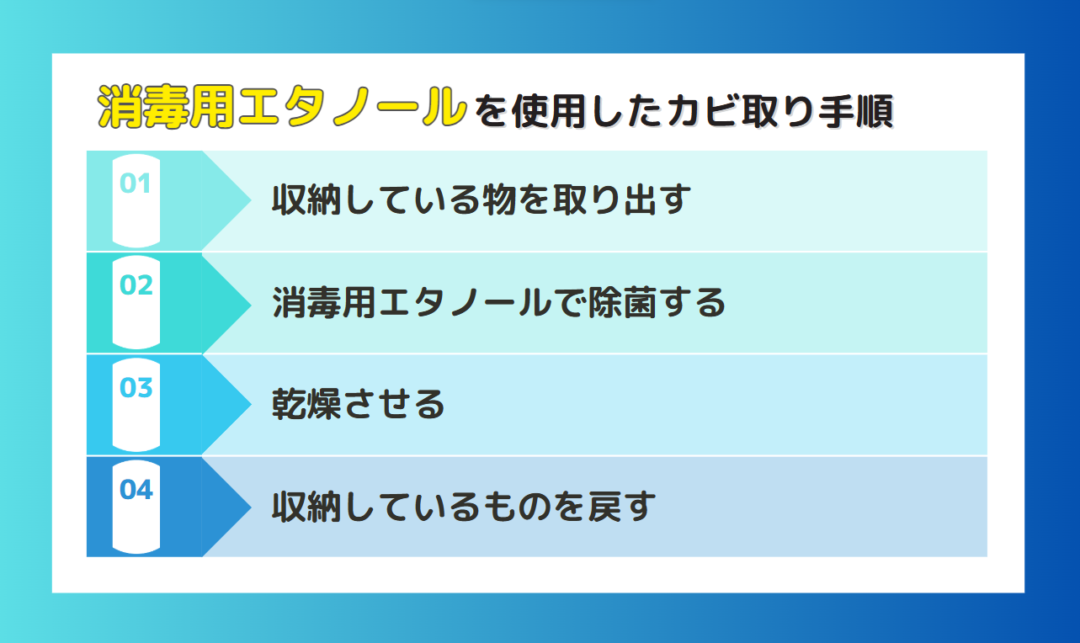

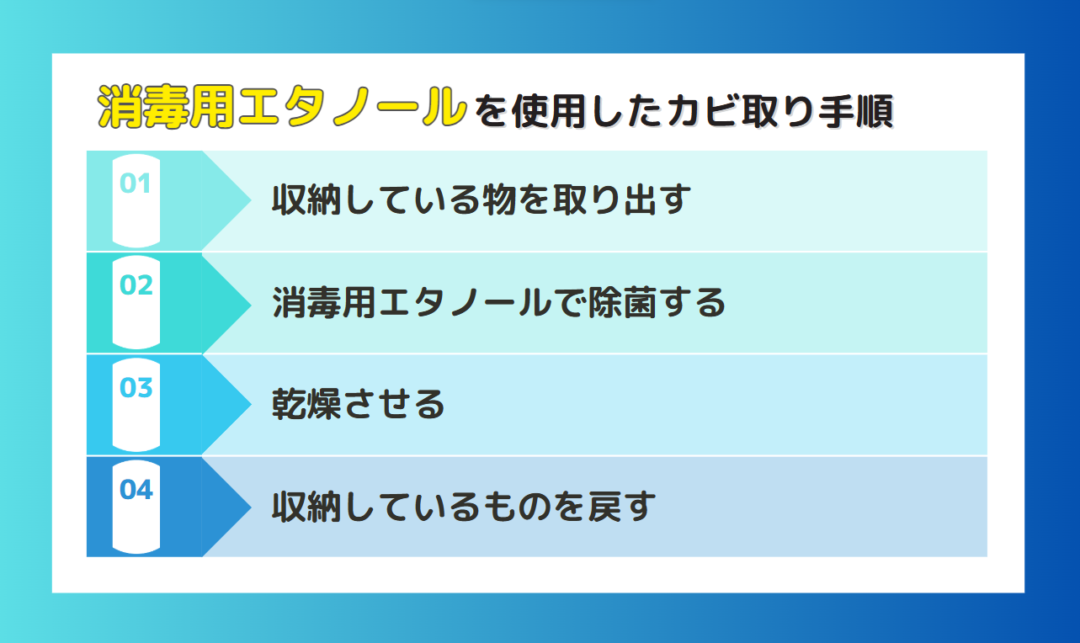

5-1. 軽度な白カビには「消毒用エタノール」

発生したのが白カビや軽度のカビであれば、消毒用エタノールによる除菌がおすすめです。

カビはアルコールに弱いため、消毒用エタノールで殺菌効果が期待できます。

ただし、沈着してしまった色素までは除去できない点に注意が必要です。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意点

- 健康被害を防ぐために、マスクとゴム手袋を着用し、換気しながら作業する

- 引火性があるため、火気の近くでは使用しない

- 使用前に目立たない場所で変色がないか確認する

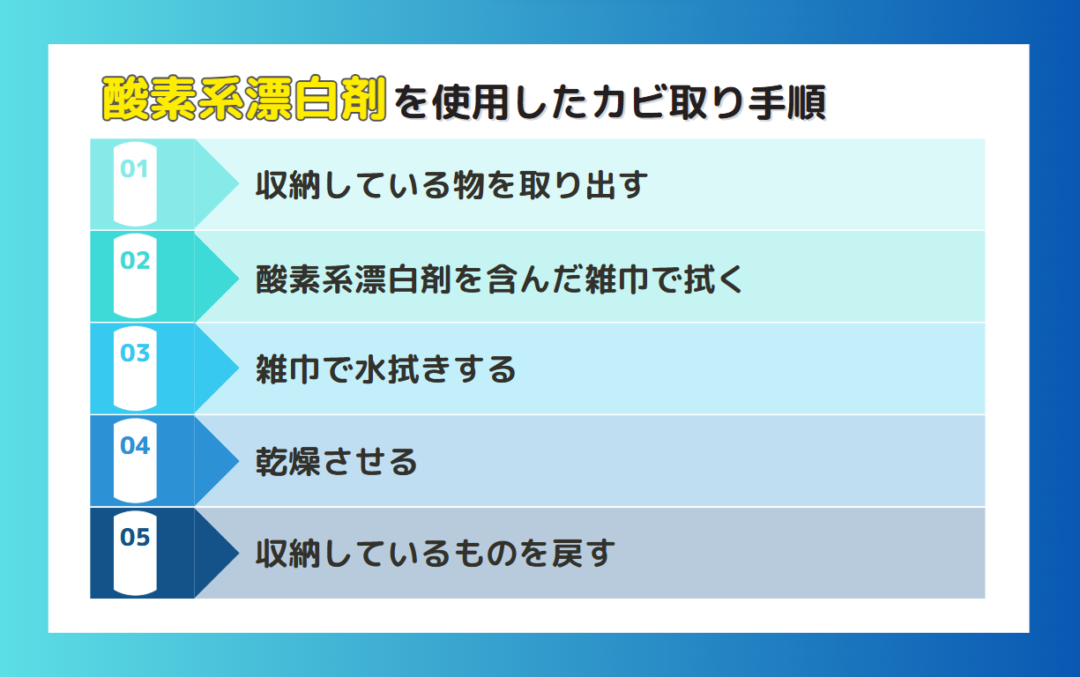

カビ取り手順

①収納している物を取り出す

押入れの中に収納している物を全て取り出します。

②消毒用エタノールで除菌する

雑巾に消毒用エタノールを吹きかけて、それを使って押入れを拭きます。

それから全体に消毒用エタノールを吹きかけてください。

③乾燥させる

押入れの扉を開放したままにして、しばらく乾燥させます。

④収納しているものを戻す

押入れが完全に乾いたのを確認してから収納していた物を元に戻しましょう。

5-2. 着色がある場合は「酸素系漂白剤」

カビによる茶色い着色や黒ずみが残っている場合は、酸素系漂白剤を使用して漂白処理を行いましょう。

塩素系に比べて素材へのダメージが少なく、押入れ内でも扱いやすいのが特長です。

用意するもの

- 酸素系漂白剤

- ぬるま湯

- バケツ

- 雑巾2枚

- マスク

- ゴム手袋

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

シャボン玉石けん 酸素系漂白剤

出典: Amazon

注意点

- 健康被害を防ぐために、マスクとゴム手袋を着用し、換気しながら作業する

- 使用前に目立たない場所で色落ちや変色がないか確認する

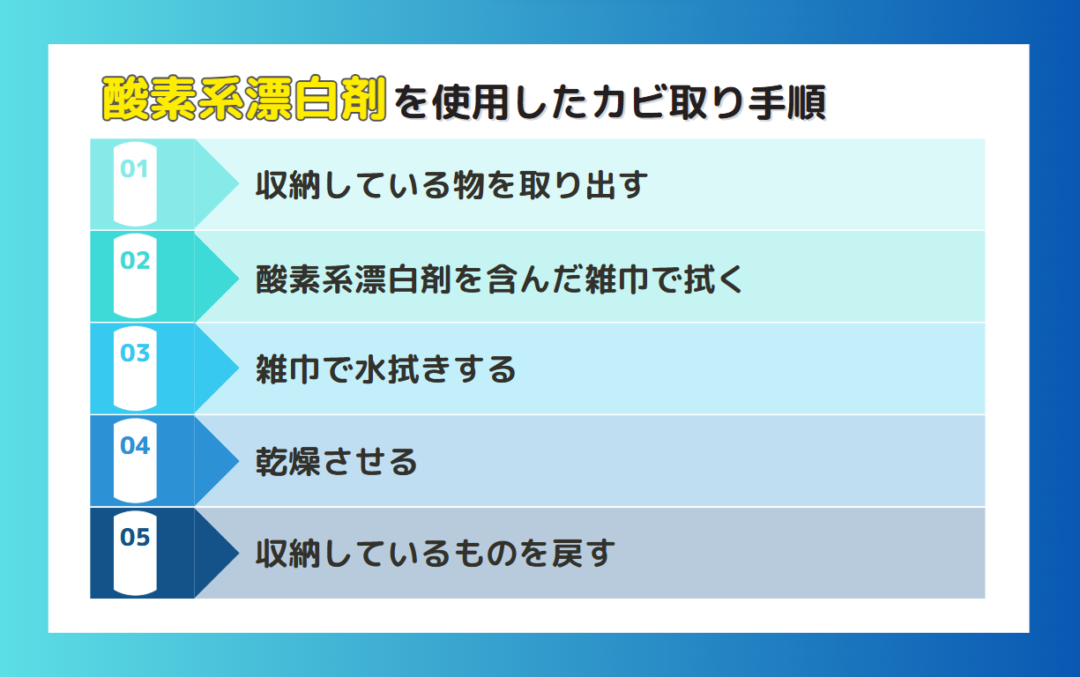

カビ取り手順

①収納している物を取り出す

押入れの中に収納している物を全て取り出します。

②酸素系漂白剤を含んだ雑巾で拭く

バケツにぬるま湯を入れて、そこに酸素系漂白剤を溶かします。

そして酸素系漂白剤の溶液を雑巾に含ませて固く絞り、カビを拭き取ります。

③雑巾で水拭きする

30分程度放置したら、別の雑巾で水拭きし、酸素系漂白剤を拭き取ります。

酸素系漂白剤が残らないようにしっかりと拭き取ってください。

④乾燥させる

押入れの扉を開放したままにして、しばらく乾燥させます。

⑤収納しているものを戻す

押入れが完全に乾いたのを確認してから収納していた物を元に戻しましょう。

5-3. 頑固なカビにはプロレベルのカビ取り剤

消毒用エタノールや酸素系漂白剤を使っても落ちないカビや着色には、木材にも使える専用のカビ取り剤が効果的です。

一般的な塩素系カビ取り剤(カビキラー・カビハイターなど)は殺菌力は高いものの、木材を変色・劣化させるリスクがあるため、押入れやクローゼットでは使用を避けるべきです。

そこでおすすめしたいのが、カビ取り業者のハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」です。

実際にプロが現場で使用している液剤を、家庭用に改良したもので、高い除去力と安全性を両立しています。

水で洗い流せない木材部分にも使えるうえ、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

さらに、除カビ剤+防カビ剤のセットになっているため、除去後の再発リスクも大幅に軽減できます。

費用を抑えたい場合は、除カビ剤単品の購入も可能です。

「市販品では落ちない」「何度も同じ場所に生えてしまう」と感じたら、プロレベルのカビ取り剤で根本からリセットすることを検討してみてください。

6. カビが酷い時は専門業者への依頼も検討する

押入れのカビが広範囲に広がっていたり、再発を繰り返している場合、自己対応だけでは完全に除去できないこともあります。

そんなときは、専門のカビ取り業者への依頼を検討しましょう。

6-1. 専門業者に依頼すべきケース

押入れやクローゼットのカビが軽度であれば、自宅での対応でも十分に対処できます。

しかし、以下のようなケースに当てはまる場合は、自己対応では限界がある可能性が高く、専門業者への依頼を検討すべきタイミングです。

- カビが天井や壁一面など、広範囲に広がっている

- 同じ場所で何度も再発している

- 木材に黒ずみ・腐食・軟化が見られる

- カビ臭が強く、空気中に胞子が舞っているように感じる

- 家族にアレルギーや咳・喘息などの症状が出ている

- 押入れやクローゼットの裏側で、結露・漏水の形跡がある

このような状態では、壁内部や構造そのものに湿気や通気の問題が潜んでいることが多いため、プロの調査・対策が必要になります。

早めの相談が、被害の拡大や修繕コストの増大を防ぐカギとなります。

6-2. 業者選びでチェックすべきポイント

カビ取り業者は全国に多数あり、初めて依頼する方にとっては「どこに頼めばいいのか分からない」と迷うことも少なくありません。

業者選びで失敗しないためには、料金の安さだけでなく、知識や技術力、対応の丁寧さなどにも注目することが大切です。

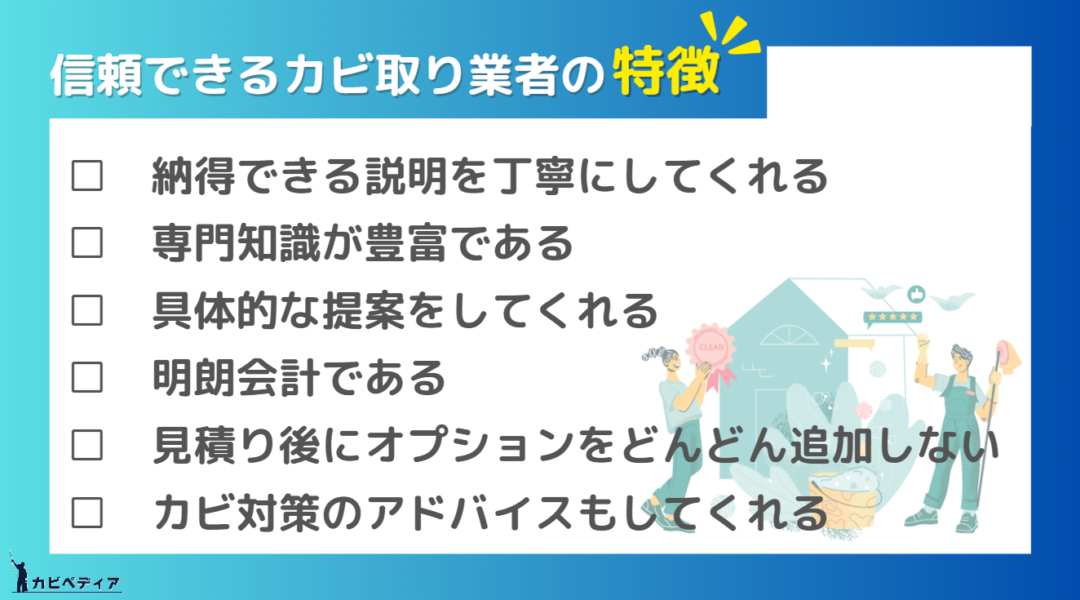

信頼できるカビ取り業者の特徴は以下の通りです。

まず、専門知識があり丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。

カビの原因や除去方法を分かりやすく説明し、具体的な提案ができる業者は信頼できます。

再発防止のアドバイスまでしてくれる業者であれば、ケア方法も学べて安心です。

また、明朗会計で追加料金のない業者を選ぶことも重要です。

見積もり内容が明確で、後から不要なオプションを押し付けてこない業者なら、安心して依頼できます。

6-3. 無料診断・見積もりの活用方法

カビ取り業者の多くは、無料での現地調査や見積もりサービスを提供しています。

いきなり作業を依頼する必要はなく、まずは状況を見てもらうだけでもOKです。

被害の範囲やカビの種類、原因が分かるだけでも今後の対策が立てやすくなります。

活用のコツは以下の通りです。

- 2〜3社に相見積もりを取り、価格だけでなく説明の丁寧さも比較する

- カビの原因・再発リスク・使用液剤・施工範囲・保証内容などをしっかり質問する

- 施工事例や口コミを事前にチェックしておくと安心

カビ取り業者の「カビ取りマイスター」は、全国対応・施工実績5,000件以上を誇るカビ取り専門業者です。

人と建物にやさしい独自の除カビ工法を採用しており、住宅はもちろん、店舗や施設など幅広い現場に対応しています。

相談・現地調査・見積もりは無料なので、「まずは状況を見てほしい」という方にも安心です。

カビの再発や広がりが心配な方は、ぜひ一度相談してみることをおすすめします。

7. 衣類にカビが生えた時の対処方法

押入れやクローゼットに収納していた衣類にカビが生えてしまった場合、カビの種類や素材に応じた適切な対応が必要です。

間違った対処をすると素材を傷めたりカビが広がることもあるため注意しましょう。

7-1. 軽度のカビで洗える素材なら自宅での除去も可能

白カビのように表面にうっすら付着した初期のカビであれば、自宅で対応できる場合もあります。

特にコットンや化繊など、洗濯可能な素材なら、以下の方法で除去を試みるのがおすすめです。

- 通気性のよい場所で陰干ししてしっかり乾燥させる

- 消毒用エタノールを軽く吹きつけ、やさしく拭き取る

- 酸素系漂白剤を溶かしたぬるま湯につけ置きし、その後洗濯する

詳しい手順や注意点は、以下の記事を参考にしてください。

■関連記事■服の白カビ取り方・落とし方完全ガイド│原因から洗濯・収納のカビ防止策まで徹底解説

■関連記事■カビが生えた服は着ても大丈夫?捨てる基準・危険性・安全な衣類のカビ取り&対策を徹底解説!

■関連記事■プロが教える!布団に生えたカビを効果的に除去する方法と9つのカビ対策術

7-2. 頑固なカビや洗えない素材はクリーニング業者

黒カビが発生した場合や広範囲に広がってしまった場合、またウール・シルク・革製品など洗えない素材の衣類にカビが付着している場合は、クリーニング業者への依頼がおすすめです。

ただし、カビの状態がひどい場合は一般的なクリーニング店で断られることもあるため、事前に対応可否を確認しておくと安心です。

また、通常のクリーニングだけでは繊維の奥に残ったカビ菌まで処理しきれないこともあるため、より徹底したい場合はガス滅菌の併用がおすすめです。

たとえばハーツクリーンのガス滅菌では、医療機器の滅菌にも使われるエチレンオキサイドガスを用いて、繊維の奥のカビ菌まで不活化を目指せます。

ただし、ガス滅菌は菌の処理が中心で、シミや変色などの色素は落とせないため、見た目を整えたい場合はクリーニングと併用しましょう。

■関連記事■カビが生えた服はクリーニングで落ちる?白カビ・黒カビの対処法と料金・注意点を徹底解説

8. 押入れ・クローゼットのカビに関するよくある質問(FAQ)

押入れやクローゼットのカビについては、「これってカビ?」「どう対処すればいいの?」といった質問が多く寄せられます。

この章では、よくある疑問をわかりやすくまとめました。

Q1. 押入れの茶色いシミはカビ?見分け方は?

茶色いシミの原因には複数あり、すべてがカビとは限りません。

| 原因 | 特徴 |

| カビ | 拭いても落ちにくく、ざらつきやカビ臭が残ることが多い。 |

| 木材のヤニ | ベタつきがあり、拭くと手触りは取れるが色は残る。無臭。 |

| 水染み | にじんで広がり、拭いても変化なし。無臭のことが多い。 |

カビかどうか迷ったら、消毒用エタノールで軽く拭き、においや質感を確認するのが有効です。

Q2. 開けっ放しでもカビが生えたのはなぜ?

開けっ放しでも、以下のような条件があるとカビは生えます。

- 外気や室内が高湿度だった

- 湿った物を収納していた

- ホコリや汚れが栄養源になっていた

- 空気の流れが悪かった(衣類が密集しているなど)

通気だけでなく、除湿剤やサーキュレーターの併用が効果的です。

Q3. 消毒用エタノールと漂白剤、どちらを使えばいい?

用途によって使い分けましょう。

| 薬剤 | 向いている用途 | 注意点 |

| 消毒用エタノール | 白カビの除菌 | 色素は落ちない。火気厳禁。 |

| 酸素系漂白剤 | カビの漂白 | 木材が変色することがある。 |

白カビには消毒用エタノール、色素沈着したカビには酸素系漂白剤がおすすめです。

塩素系は素材を傷めるため基本的に非推奨です。

Q4. クローゼットで衣類に白カビが生えるのはなぜ?

湿気とホコリが原因です。

以下の状態が重なると発生しやすくなります。

- 湿ったまま収納した

- 通気が悪く湿気がこもっている

- 衣類が詰まりすぎている

- 長期間取り出していない

完全に乾かしてから収納し、除湿・通気対策を合わせて行うことが予防のポイントです。

9. まとめ

今回は、押入れやクローゼットのカビ対策と、発生時の正しい対処法について詳しく解説しました。

押入れやクローゼットは湿気がこもりやすいため、開けっ放しにして空気を循環させることが大切です。

さらに、以下のカビ対策を日常に取り入れることでカビの発生を抑制できます。

万が一カビが発生してしまった場合は、種類や状況に応じて適切に対処することが大切です。

軽度の白カビなら消毒用エタノールで除去することが可能です。

色素が残るカビを市販のもので除去したい場合は、酸素系漂白剤の使用が効果的です。

ただし、酸素系漂白剤では十分な効果が得られないこともあるため、できれば木材にも使用できる専用のカビ取り剤を選ぶと安心です。

プロ仕様のカビ取り剤であれば、安全性が高く、除去効果にも優れているため、家庭での対処にもおすすめです。

もしカビの範囲が広い場合や再発を繰り返すようであれば、専門業者への依頼も検討してみてください。

原因の調査から再発防止まで対応してくれるため、根本的な解決につながる可能性があります。

まずは無料相談から試してみましょう。

押入れやクローゼットのカビ対策で大切なのは、「気づいたときの正しい対処」と「普段からの環境づくり」です。

大切な住まいや衣類を守るためにも、ぜひ今日からできることから始めてみてください。

コメント