木製のまな板は、包丁の当たりがやわらかく使い心地も良いため、日々の調理で愛用している方も多いのではないでしょうか。

そんな人気の木製まな板ですが、正しくお手入れをしないと、カビや雑菌の温床になってしまうことがあるのをご存じですか?

木の繊維は水分や食品カスが染み込みやすく、それがカビの発生原因になることがあります。

そして、カビが付着した状態でまな板を使い続けると、食材への二次汚染を引き起こし、健康被害につながる恐れもあるのです。

そこで本記事では、木製まな板にカビが生える原因から、安全に除去する方法、さらに再発を防ぐための習慣まで、わかりやすく解説します。

食品の衛生を保ち、安心して調理を続けるためにも、ぜひ参考にして日々のお手入れに役立ててください。

| この記事でわかること |

| ・木のまな板にカビが生える原因 ・カビを安全に取る5つの方法 ・カビの再発を防ぐための対策 |

目次

1. 木のまな板にカビが生えやすい理由

木製まな板は、包丁の刃当たりがやさしく、使い心地が良いというメリットがあります。

しかしその構造上、使い方やお手入れの仕方によっては、カビが発生しやすい環境をつくってしまうことがあります。

ここでは、木製まな板にカビが生えやすくなる主な要因を3つ解説します。

1-1. 木の繊維が水分と食品カスを取り込みやすい

木製まな板は繊維状の構造をしており、使用するうちにできた小さな傷に水分や食品カスが入り込みやすくなります。

カビは湿気と栄養分を好むため、こうした傷や木の繊維にたまった汚れが、繁殖の温床となってしまうのです。

綺麗で乾いているように見えても、内部に湿気や汚れが残っている場合があり、表面を拭くだけではカビのリスクを取り除けないこともあります。

1-2. 洗浄・乾燥が不十分になりやすい

まな板を洗ったあと、十分に乾燥させずにシンク周りや狭い隙間に立てかけたままにすると、木の内部に水分がこもりやすくなります。

木製まな板は厚みがあるため、表面だけ乾いていても内部に湿気が残りがちです。

さらに湿度の高いキッチンで放置すると、カビの繁殖スピードが加速し、気づかないうちにカビが広がってしまうリスクがあります。

1-3. カビの栄養源が豊富に残りやすい

まな板の表面にできた細かい傷に、食品カスや油分が残ってしまうと、カビの栄養源になります。

特に肉や魚を切った直後は、タンパク質汚れが目立ちにくく、きれいに洗ったつもりでも洗浄が不十分なことがあります。

この残留物がカビや雑菌を増殖させる原因となるため、丁寧な洗浄が欠かせないのです。

「住まい全体のカビリスク」も一度確認しておこう

まな板のカビは手入れで防げても、キッチンの湿度が高い状態や換気不足など住まいの条件が重なると、他の台所用品にもカビが出やすくなります。

次のカビリスク診断で、ご自宅がどれくらいカビを招きやすい住環境か一度確認しておくと、日常の予防習慣が続けやすくなります。

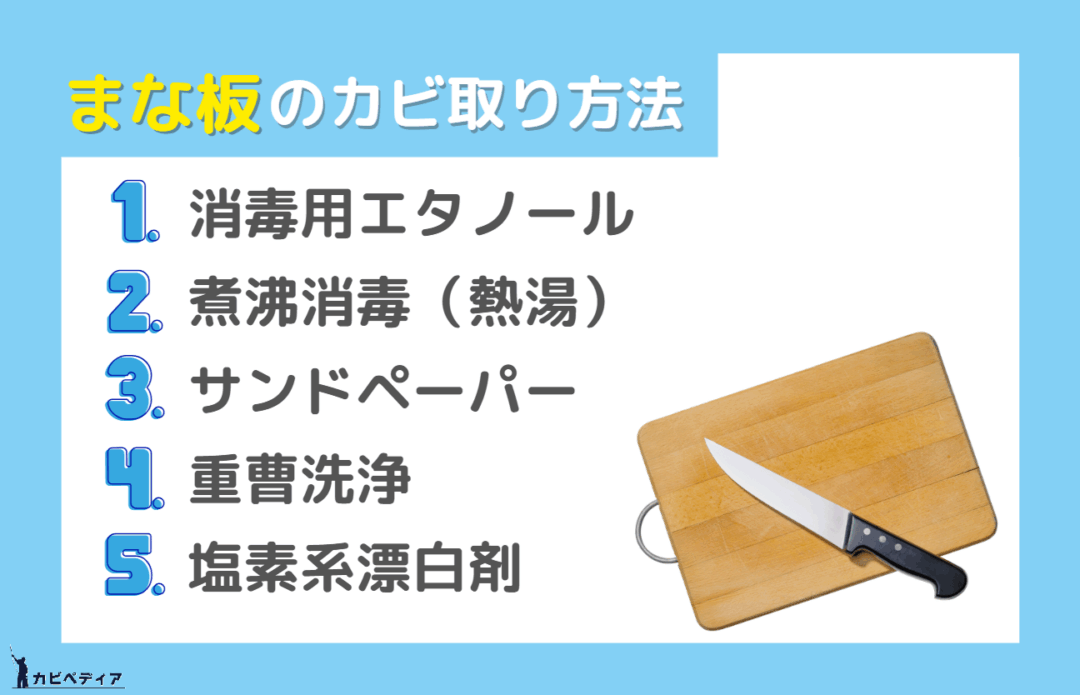

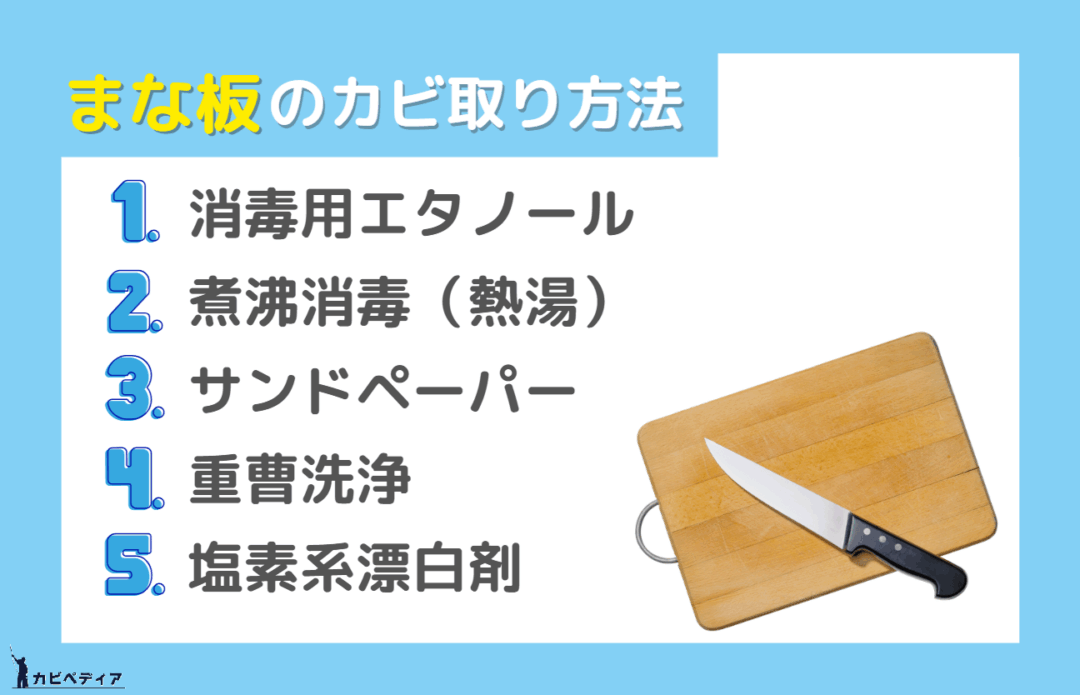

2. 木のまな板のカビを除去する方法

木のまな板にカビが発生してしまったら、放置せずに早めの対処が大切です。

ここでは、木のまな板のカビ取り方法を5つご紹介します。

それぞれカビの状態に合わせて使い分けましょう。

2-1. 消毒用エタノールでカビを除去

木製まな板の表面に、うっすらと白カビや黒カビが生え始めた程度であれば、消毒用エタノールを使った除去が効果的です。

パストリーゼなどの食品由来のアルコール消毒剤やキッチン用のエタノールを使うのが安心です。

ただし、黒カビの色素そのものはエタノールでは取り除けないため、着色が残ることもあります。

その場合は後述の別の方法を検討しましょう。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 清潔な布巾

手順

- まな板の表面に残っている水分を拭き取り、しっかり乾いた状態にする

- 消毒用エタノールをまな板全体にまんべんなくスプレーする

- 数分置いてから、清潔な布巾で拭き取るか、そのまま自然乾燥させる

処理後は、風通しのよい場所でしっかりと乾燥させることで、再発のリスクを減らすことができます。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

2-2. 煮沸消毒でカビを除去

まな板の表面に浅く生えたカビや白カビであれば、熱湯を使った消毒が効果的です。

高温に弱いカビを死滅させることができるため、特別な道具も必要なく、比較的安全かつ簡単に試せる方法のひとつです。

ただし、黒カビの色素までは除去できないため、見た目をきれいにしたい場合には、別の方法と組み合わせて行うのがよいでしょう。

用意するもの

- 沸騰したお湯

- 鍋またはやかん

- 清潔な布巾

手順

- 鍋ややかんでお湯を沸騰させる

- まな板の表面・裏面・側面すべてに、熱湯をまんべんなくかける

- 処理後は水気を拭き取り、風通しのよい場所に立てかけ、内部までしっかりと乾燥させる

加熱に弱いカビであれば一度の処理で効果が出ますが、念のため2〜3回繰り返すと、まな板内部まで熱が届きやすくなり、より確実に除菌できます。

2-3. サンドペーパーでカビを削り取る

まな板の表面に黒カビが広範囲に発生してしまった場合には、サンドペーパーを使って物理的に削り取る方法が効果的です。

カビの根がまだ木の表層部に留まっている段階であれば、この方法で再発のリスクを大きく減らすことができます。

見た目の黒ずみが気になる場合や、他の方法では除去できなかった頑固な黒カビにも有効です。

用意するもの

- 目の細かいサンドペーパー(#120〜#240程度)

- 中性洗剤

- スポンジまたはタワシ

- 清潔な布巾

手順

- サンドペーパーを使い、黒カビのある箇所を中心に、まな板全体を均一にやさしく削る

- 削ったあとは、中性洗剤とスポンジ(またはタワシ)でまな板全体をしっかり洗浄する

- 水気をきちんと拭き取り、風通しの良い場所で十分に乾燥させる

削りすぎるとまな板としての機能を損なう恐れがあるため、様子を見ながら慎重に作業を行いましょう。

角利 紙ヤスリセットミックス12枚入

出典: Amazon

2-4. 重曹で表面のカビを洗い落とす

まな板の表面に軽い黒ずみや浅いカビ汚れが見られる場合には、重曹を使った洗浄方法が手軽で効果的です。

重曹は天然由来の成分でできており、木材への刺激が少ないため、安心して使用できます。

ただし、カビが木の内部まで根を張っているような場合には、表面の洗浄だけでは除去が難しく、重曹の効果は限定的です。

色素沈着をしっかり落としたい場合は塩素系漂白剤を、カビが内部まで入り込んでいる場合には煮沸消毒など、他の方法と組み合わせて対処するのが効果的です。

用意するもの

- 重曹

- スポンジまたはタワシ

- 清潔な布巾

手順

- まな板全体に重曹をまんべんなく振りかける

- スポンジやタワシで、木目に沿ってやさしくこすり洗いする

- 洗浄後は流水で丁寧にすすぎ、水分を拭き取ってから、風通しの良い場所で完全に乾燥させる

日常的なお手入れにこの方法を取り入れることで、軽度の汚れや雑菌を取り除き、カビの予防にもつながります。

レック 激落ちくんの重曹

出典:Amazon

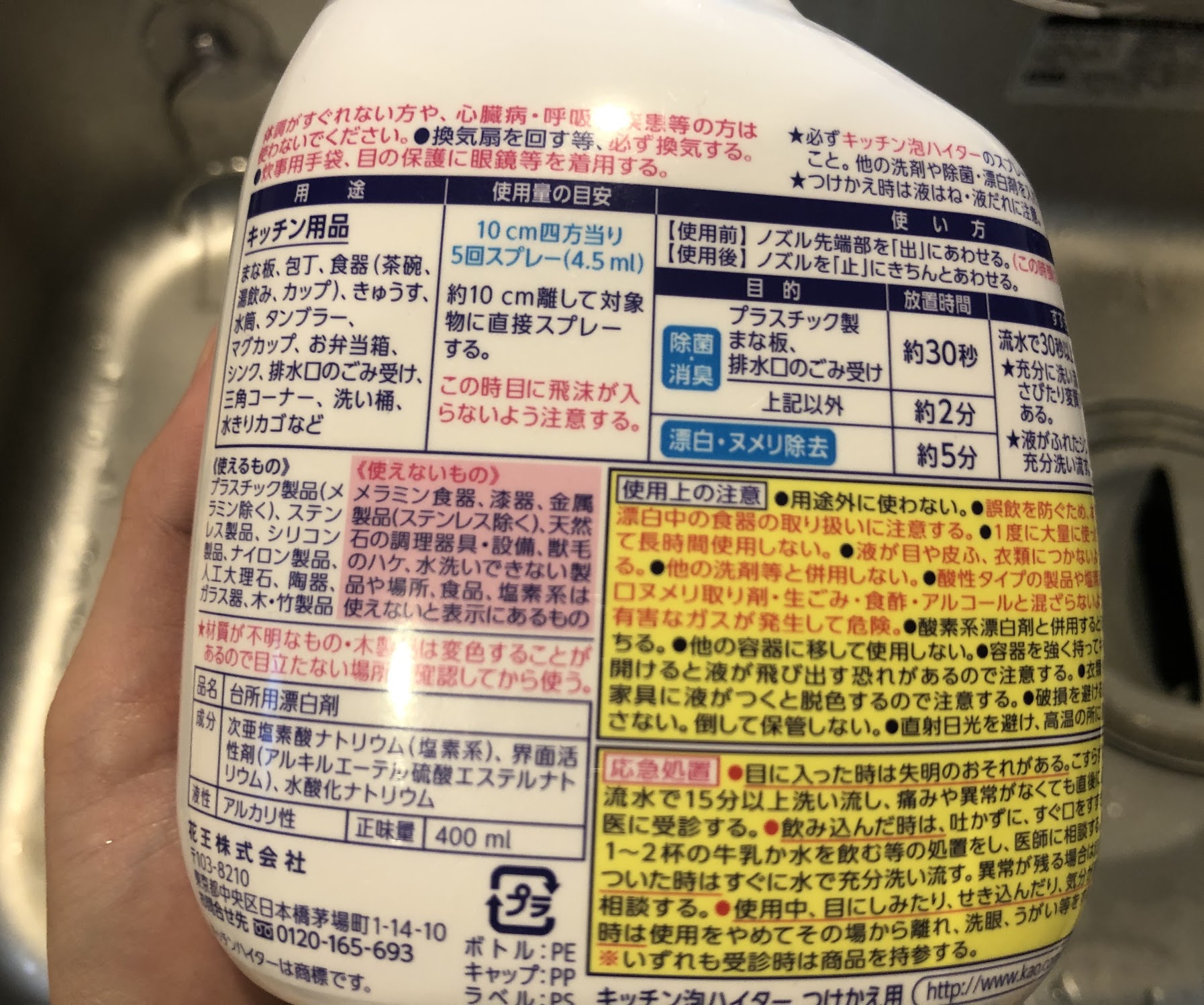

2-5. 塩素系漂白剤でカビを漂白・除菌する

黒カビによる色素沈着が気になる場合は、キッチンハイターなどの塩素系漂白剤を使って対処する方法もあります。

強力な漂白効果によって、目立つ黒ずみをある程度改善することができますが、その反面、木材の変色や劣化を招くリスクもあるため、使用には十分な注意が必要です。

塩素系漂白剤のラベルにも「木製品は変色することがあるので、目立たない部分で確認してから使用すること」と明記されています。

そのため、木製まな板に使用する場合は、まず目立たない箇所でテストを行い、異常が出ないことを確認してから本格的な処理に進みましょう。

用意するもの

- 塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)

- 桶またはバケツ

- 清潔な布巾

- マスク

- ゴム手袋

手順

- 使用前に漂白剤のラベルをよく読み、適切な希釈濃度を確認する

- まな板の目立たない部分で試し、変色などがないか確認する

- 薄めた漂白剤に5分以内を目安にまな板を浸け置きし、その後は流水でしっかりすすぐ

- 最後に水分を拭き取り、風通しの良い場所で十分に乾燥させる

薬剤が木の内部に残ると安全性や耐久性に悪影響を及ぼす可能性があるため、すすぎと乾燥は特に丁寧に行うことが大切です。

花王 キッチンハイター

出典:Amazon

■関連記事■木製品のカビを除去する方法

■関連記事■おひつや寿司桶のカビ取り方法

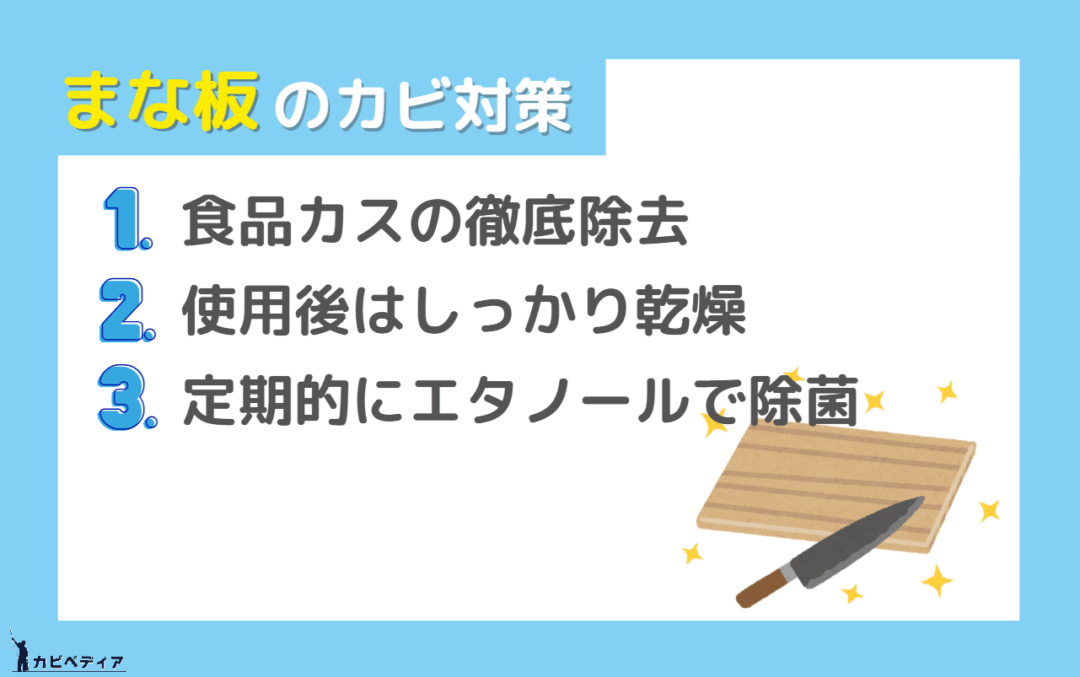

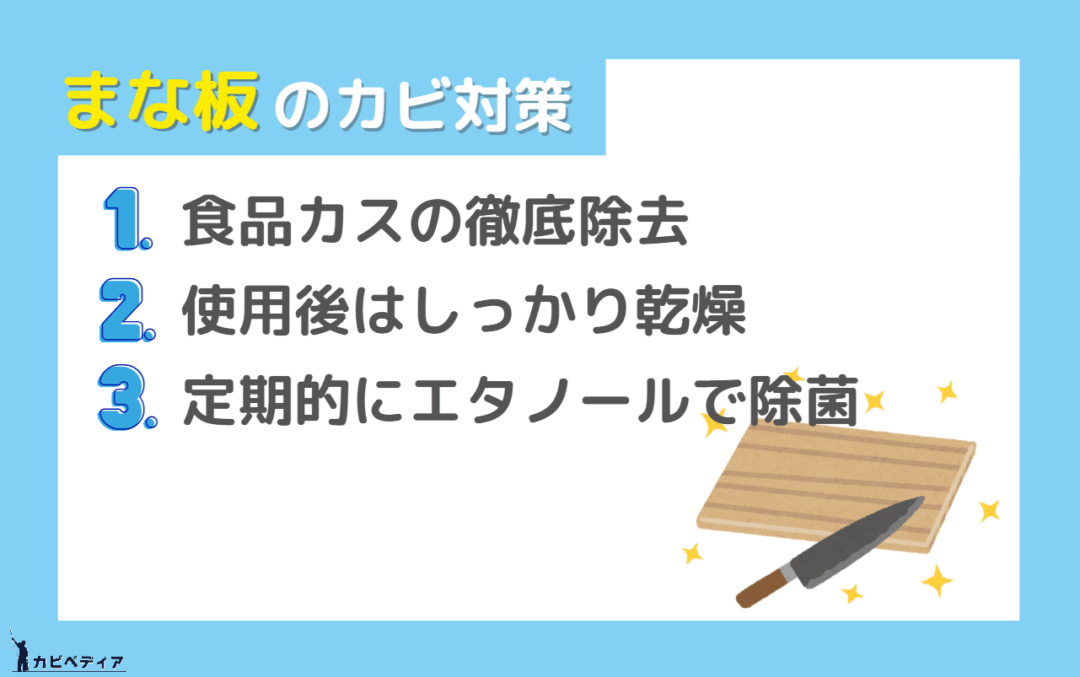

3. まな板を清潔に保つためのカビ予防法

一度カビが発生してしまうと、除去にはどうしても時間と手間がかかってしまいます。

だからこそ、カビが生えないように日頃からしっかりとケアすることが、何よりも大切です。

ここでは、今日から実践できる3つの基本的な予防方法をご紹介します。

3-1. 食品カスの徹底除去

木製まな板は、包丁によって細かい傷がつきやすく、その傷に食品カスが入り込みやすい構造をしています。

食品カスはカビや雑菌にとって格好の栄養源となるため、使用後はタワシや硬めのスポンジを使い、表面をしっかりとこすり洗いしましょう。

また、通常の食器用洗剤では落としきれないこともあるため、必要に応じてクレンザーを使って、木の繊維に入り込んだ汚れまで丁寧に取り除くのがおすすめです。

特に、肉や魚などタンパク質を含む食材を切った後は、念入りな洗浄を心がけてください。

3-2. 使用後はしっかり乾燥

カビや雑菌の繁殖を防ぐうえで、最も重要なのが「まな板をしっかり乾かすこと」です。

洗ったまな板を濡れたままキッチンに放置したり、湿った布巾をかけたまま放置すると、湿気を好むカビが急速に繁殖してしまいます。

乾燥の際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 水切りカゴや専用スタンドに立てかけ、空気が通る状態にする

- 完全に乾くまでは、棚や引き出しなど密閉空間に収納しない

なお、直射日光による天日干しは、木材の変形や割れを引き起こす可能性があるため避け、風通しのよい日陰で自然乾燥させるのが理想的です。

3-3. 定期的にエタノールで除菌

日常的な洗浄だけでは落としきれない雑菌やカビの予防には、消毒用エタノールで除菌が効果的です。

とくに、木製まな板のように湿気を吸収しやすい素材には、アルコール除菌を習慣にすることで、カビの再発リスクを大きく減らすことができます。

使用するのは、食品由来の消毒用エタノール(濃度70~80%)がおすすめです。

まな板を洗って乾かした後、表面だけでなく側面にもまんべんなくスプレーし、清潔な布巾またはキッチンペーパーで軽く拭き取ります。

その後は、風通しの良い場所でしっかり乾燥させることが大切です。

このひと手間を続けることで、まな板をより清潔に、安全に保つことができます。

■関連記事■驚くほど簡単!素材別のキッチンシンクのカビ取り方法&カビ予防法を解説

■関連記事■キッチンの黒カビを除去する効果的な方法&カビを予防策

4. プラスチックまな板との違い・選び方

木製まな板にカビが生えてしまうと、「やはりプラスチック製のまな板の方が衛生的なのでは?」と考える方も多いかもしれません。

確かにプラスチックにはお手入れのしやすさや除菌のしやすさといったメリットがありますが、カビや雑菌が発生しないわけではありません。

ここでは、プラスチックまな板の特徴や、木製まな板との違い、それぞれのメリットについてご紹介します。

4-1. プラスチックまな板の特徴

プラスチックまな板には、以下のように木製まな板とは異なる特徴がいくつかあります。

- 繊維構造がないため、水分や食品カスが内部に染み込みにくい

- 木製に比べてカビが発生しにくい

- 塩素系漂白剤によるつけ置き洗浄が可能

- 除菌や漂白といったお手入れが手軽

- 軽量で扱いやすく、乾燥も早い

しかし、プラスチック製でも長年使用していると包丁傷が増え、そこに汚れや水分が入り込むことで、カビや雑菌の温床になることがあります。

素材の特性に油断せず、日常的な洗浄・消毒・乾燥を心がけることが重要です。

4-2. 木製まな板とプラスチックまな板のメリット比較

木製まな板とプラスチックまな板には、それぞれ異なる良さがあります。

どちらが優れているかではなく、使う目的や重視するポイントによって選ぶことが大切です。

まず、木製のまな板のメリットは以下の通りです。

- 切り心地がよく、包丁への負担が少ない

- 天然素材ならではの温かみと風合いがある

- 適切にお手入れすれば、長く使い続けられる耐久性がある

そしてプラスチックのまな板のメリットは以下の通りです。

- 洗いやすく、除菌や漂白などのケアが簡単

- 初期状態ではカビや細菌の繁殖を抑えやすい構造

- 軽くて扱いやすく、収納もしやすい

「切り心地を重視したい」「見た目の風合いを楽しみたい」なら木製が向いていますし、「衛生管理のしやすさ」「手入れの手軽さ」を重視するならプラスチック製が便利です。

どの点を重視するかを明確にしたうえで選ぶことが、後悔のないまな板選びのポイントになります。

4-3. こんなときはプラスチックまな板も検討を

木製まな板は、しっかりとお手入れを続ければ長く使える優れたアイテムです。

しかし、湿度の高い環境や、毎日忙しくこまめな手入れが難しい場合には、カビが発生しやすくなり、メンテナンスに手間がかかってしまうこともあります。

もし何度カビ取りをしても落としきれない場合や、お手入れ自体がストレスに感じるようであれば、思い切ってプラスチックまな板への切り替えを検討するのもひとつの方法です。

最近では、抗菌加工が施された高機能なプラスチックまな板も多く販売されており、日常的に洗浄・消毒を行えば、衛生的に長く使い続けることが可能です。

使いやすさや生活スタイルに合わせて、無理なく衛生管理を続けられるまな板を選ぶことが、調理の快適さにもつながります。

5. カビが除去できない時は買い替えも検討する

木製のまな板にカビが発生し、さまざまな方法を試しても改善が見られない場合、それはすでに深刻な状態に進行している可能性があります。

特に以下のようなケースでは、自力でのカビの除去は困難です。

- 黒カビが木の内部まで浸透している

- やすりがけや漂白剤を使っても、完全にカビが取り切れない

まな板は、食材が直接触れる調理器具です。

カビが残っている状態で使用を続ければ、再発のリスクはもちろん、食材への二次汚染や、そこから健康被害につながる恐れもあります。

そのため、無理に使い続けるよりも、思い切って新しいまな板に買い替える方が安心です。

また、買い替えの際には、お手入れがしやすく、カビに強いプラスチック製まな板を選ぶのもひとつの方法です。

4. プラスチックまな板との違い・選び方でご紹介した内容も参考にしながら、自分の使い方に合ったまな板選びをしてみてください。

6. まとめ

今回は、木製まな板にカビが生える原因から、安全な除去方法、そして再発を防ぐための予防習慣までを幅広くご紹介しました。

木製まな板は切り心地や使いやすさに優れる一方で、適切なケアを怠るとカビや雑菌の温床になるリスクがあります。

毎日の調理を安心して行うためには、日頃から以下のような対策を習慣づけることが重要です。

それでもカビが発生してしまった場合は、まな板の状態に応じて以下の方法で除去を試みてください。

なお、これらの方法でも改善が見られない場合や、カビが木の内部まで浸透していると感じられる場合は、まな板の買い替えを検討するのがおすすめです。

その際には、お手入れのしやすいプラスチック製まな板への切り替えも選択肢のひとつとして考えてみるのもいいでしょう。

毎日使うまな板だからこそ、衛生面もしっかりと気を配り、安心して料理を楽しめる環境を整えていくことが大事です。

ご紹介した方法を上手に活用しながら、清潔で安心なキッチンを維持していきましょう。

■関連記事■食器にもカビが生える!?原因と対策について解説

■関連記事■フライパンにカビが生える原因とは?知っておきたいカビ取り&予防策

■関連記事■カビが生えた土鍋のせいで健康被害!?土鍋の正しいカビ取りと6つのカビ対策

コメント