調湿や消臭に優れた珪藻土は、住宅の壁材だけでなく、バスマットやコースターなどにも広く使われています。

自然素材で吸水性が高いため「カビに強い」と思われがちですが、実際にはカビが発生しやすい素材でもあります。

特に、湿度が高く、換気が不十分な環境では、汚れや皮脂がカビの栄養源となり、繁殖しやすくなります。

そのまま放置すると見た目の劣化だけでなく、健康への悪影響も懸念されます。

また、誤ったお手入れによって吸湿性が低下し、カビの発生を助長してしまうケースもあるため注意が必要です。

この記事では、珪藻土にカビが発生する原因や効果的なカビ取り方法、そして再発を防ぐための予防策まで、ポイントを押さえてわかりやすく解説します。

正しい対処法とカビ予防をマスターし、珪藻土の本来の機能を最大限に活かしましょう。

| この記事でわかること |

| ・珪藻土の特徴やカビが発生する原因 ・珪藻土にカビが発生した場合の対処方法 ・珪藻土のカビを予防する方法 |

1. 珪藻土とは?特徴と用途

カビ取り方法や対策を知る前に、まずは珪藻土について理解しておきましょう。

珪藻土とは、植物性プランクトン「珪藻」の殻が、海や湖の底に長い年月をかけて堆積し、化石化した天然の土です。

自然界に存在するミネラル豊富な土壌の一種であり、主成分はガラスの原料と同じ「二酸化ケイ素(SiO₂)」です。

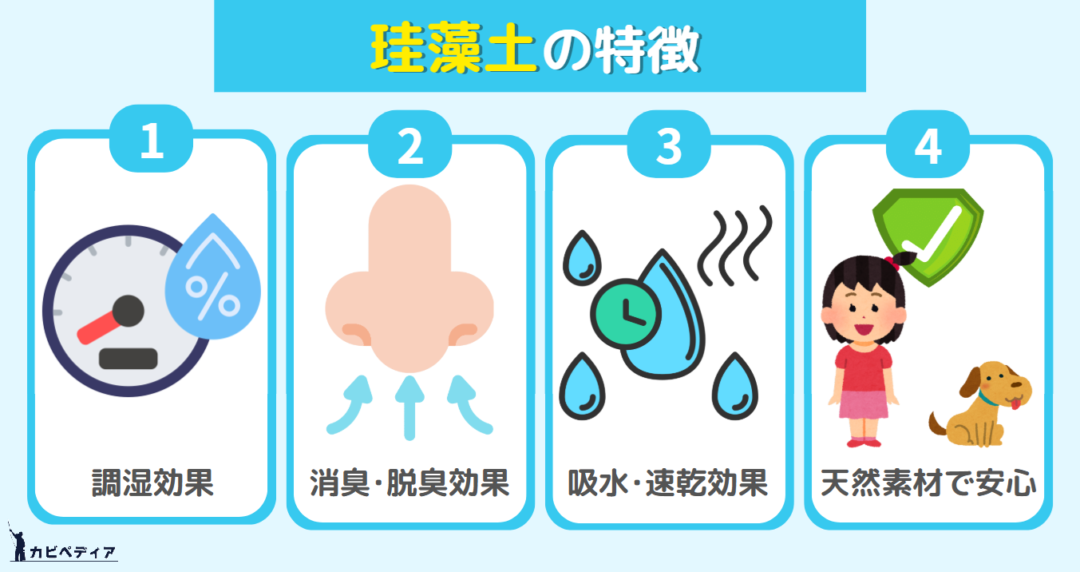

1-1. 珪藻土の特徴

珪藻土の最大の特徴は、無数の微細な穴(多孔質構造)を持っていることです。

この構造により、優れた吸湿・放湿機能や消臭効果を発揮し、快適な環境づくりに役立ちます。

- 調湿効果

珪藻土は、湿度が高いときは空気中の水分を吸収し、乾燥しているときには水分を放出することで、室内の湿度を一定に保つ調湿機能を持っています。

これにより、湿気を抑え、カビやダニの繁殖を防ぐ効果が期待できます。

壁に珪藻土を使用した住宅では、湿度が安定するというメリットがあります。

- 消臭・脱臭効果

珪藻土の無数の孔は、タバコやペット、生ゴミなどの生活臭の原因物質を吸着し、空気をクリーンにする働きがあります。

臭いの元となる成分を閉じ込めるため、空気清浄剤のような役割を果たし、快適な室内環境を維持するのに役立ちます。

- 吸水・速乾効果

高い吸水性と速乾性も珪藻土の大きな特長の一つです。

バスマットや水切りマット、コースター、傘立ての水滴受けなど、湿気がこもりやすい場所で多く利用されています。

- 天然素材で安心

珪藻土は、化学薬品や人工物を使用せずに作られた天然素材であり、小さな子どもやペットのいる家庭でも安心して使用できるのが魅力です。

化学物質に敏感な方やアレルギーを持つ方にとって、安全性の高い素材として支持されています。

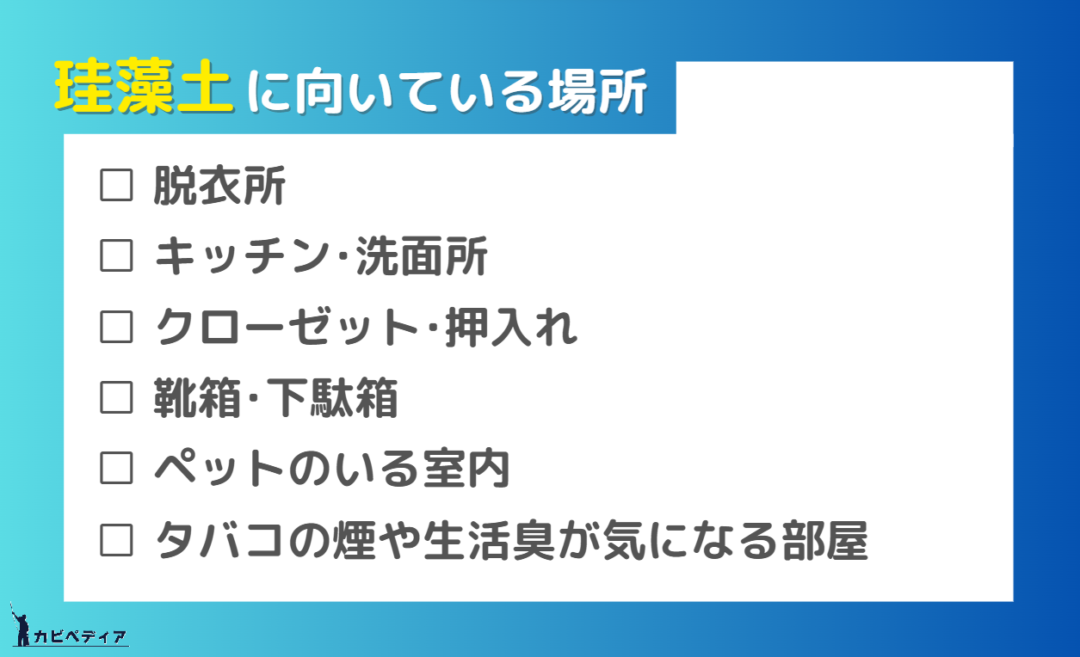

1-2. 珪藻土が向いている場所

珪藻土は、その優れた吸湿・放湿・消臭効果を活かし、さまざまな場所で活用されています。

特に湿気やニオイがこもりやすい空間に取り入れることで、空気を快適に保つ効果が期待できます。

- 脱衣所

湿気がこもりやすい脱衣所では、カビの発生を防ぐ調湿アイテムとして活躍します。

バスマットとして取り入れると、濡れた足からの水分を素早く吸収し、床の乾燥を促進します。

- キッチン・洗面所

キッチンや洗面所は水回りが多く、湿気がたまりやすい場所です。

水切りマットやコースターとして使うことで、食器やグラスの水滴を素早く吸収し、カビやぬめりの発生を防ぐことができます。

また、シンク下の収納スペースに珪藻土を使用した調湿剤を設置すると、湿気対策として効果的です。

- クローゼット・押入れ

クローゼットや押入れは風通しが悪く、湿気がこもりやすい場所のひとつです。

珪藻土を用いた調湿剤を設置することで、湿度をコントロールし、衣類や布団のカビ対策に役立ちます。

アンドエヌイー 珪藻土ドライマルチシート

出典: Amazon

- 靴箱・下駄箱

靴箱の中は湿気や汗によるニオイがこもりやすく、カビが発生しやすい環境です。

珪藻土を活用した除湿剤や靴用の乾燥プレートを置くことで、湿気を吸収し、ニオイやカビの発生を抑えられます。

- ペットのいる室内

ペットのトイレや寝床周りには特有のニオイがこもりがちですが、珪藻土の消臭効果を活かすことで、空間を快適に保つことができます。

また、水飲み場の周囲は水がこぼれて湿りやすいため、吸水性・速乾性に優れた珪藻土マットを敷くのもおすすめです。

トスレ ペット用珪藻土水飲み吸水マット

出典: Amazon

- タバコの煙や生活臭が気になる部屋

タバコの煙や生活臭が気になる空間にも、珪藻土は効果的です。

珪藻土を壁材として使用することで、空気中のニオイ成分を吸着し、室内の空気をクリーンに保つことができます。

珪藻土のカビリスクは「住まいの湿気環境」で差が出る

珪藻土は調湿・吸水に優れる一方、湿気が抜けにくい環境では吸い込んだ水分を抱え込みやすく、条件がそろうとカビが発生しやすくなります。

同じ珪藻土でも、置き場所や換気状況によってカビの起きやすさは変わるため、まずはご自宅がどの程度カビが発生しやすい状態かを把握しておくと安心です。

2. 珪藻土にカビが発生する原因

調湿性や吸水性に優れた珪藻土ですが、使い方や環境によってはカビが発生することがあります。

以下のような要因が重なることで、カビのリスクが高まります。

2-1. 高湿度・通気不良の環境

珪藻土は湿気を吸収する性質を持ちますが、吸収した湿気を十分に放出できない状態が続くと、カビが発生する原因になります。

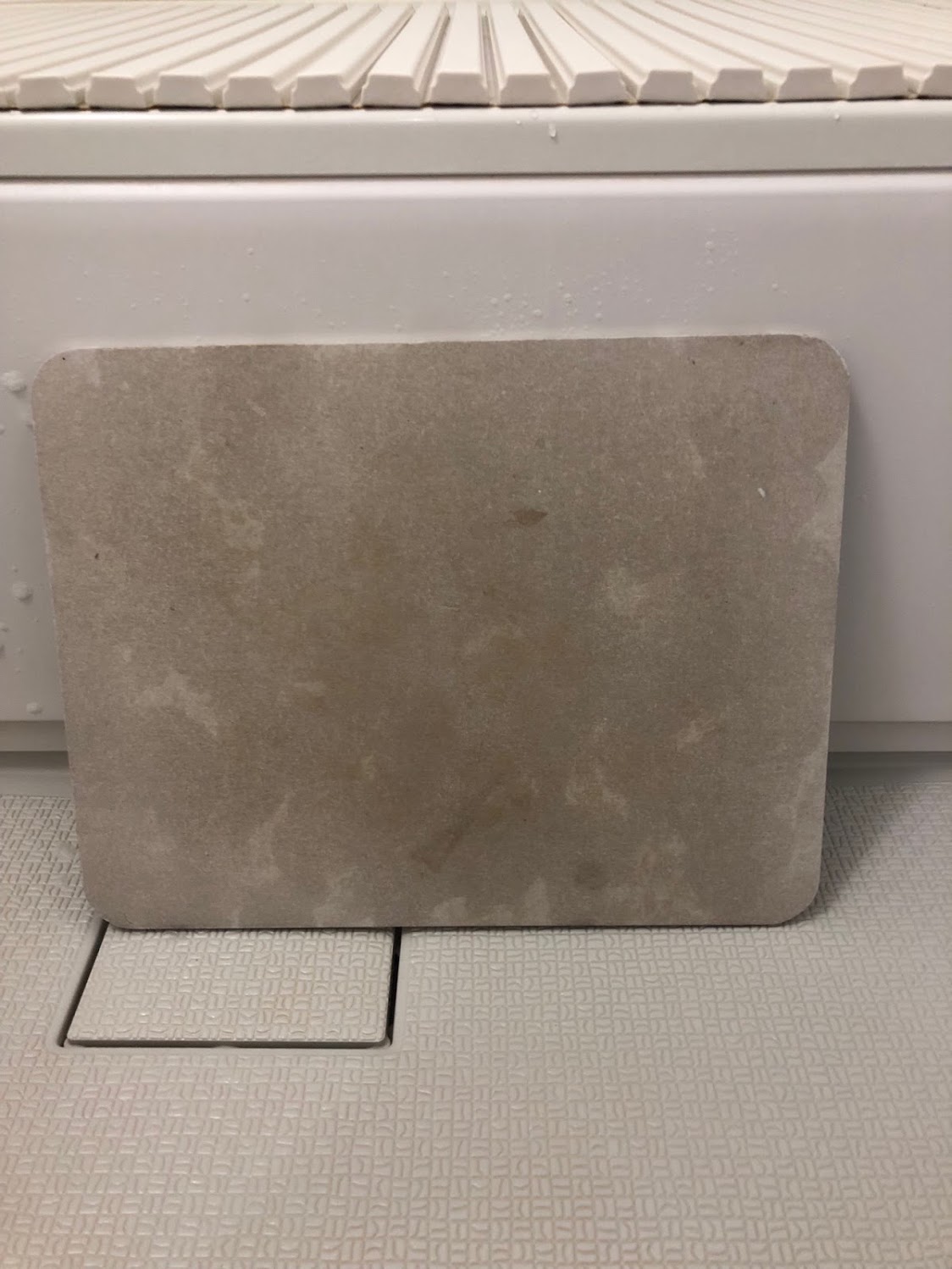

たとえば、梅雨時に窓を閉め切ったままの和室の珪藻土壁や、浴室近くで使用されて乾ききらない珪藻土バスマットなどは、湿気がこもりやすく注意が必要です。

また、風通しの悪い収納スペースに置かれた珪藻土グッズも、湿った状態が続きやすく、カビが繁殖するリスクが高まります。

こうした通気の悪い場所で使用・保管する場合は、定期的に乾燥させたり、除湿機を活用するなどの対策が必要です。

2-2. 汚れ・皮脂の蓄積

珪藻土に蓄積した皮脂や汚れも、カビが発生する大きな原因となります。

たとえば、脱衣所で使われる珪藻土バスマットには足裏からの皮脂や水分が染み込みやすく、キッチンのコースターや水切りマットには飲み物や食べ物の成分が付着します。

さらに、靴箱に置いた珪藻土プレートはホコリや湿気が溜まりやすく、いずれもカビが好む環境が整いやすくなっています。

定期的にブラシで表面をこすったり、風通しの良い場所で陰干しするなど、こまめなメンテナンスがカビの予防につながります。

3. 珪藻土にカビを除去する効果的な方法

珪藻土にカビが発生した場合、カビの程度に応じた適切な除去方法を選ぶことが重要です。

軽度のカビなら塩素系カビ取り剤を使用する方法が効果的ですが、根が深く染み込んだ場合は研磨が必要になります。

ここでは、カビの状態別に最適な除去方法を詳しく解説します。

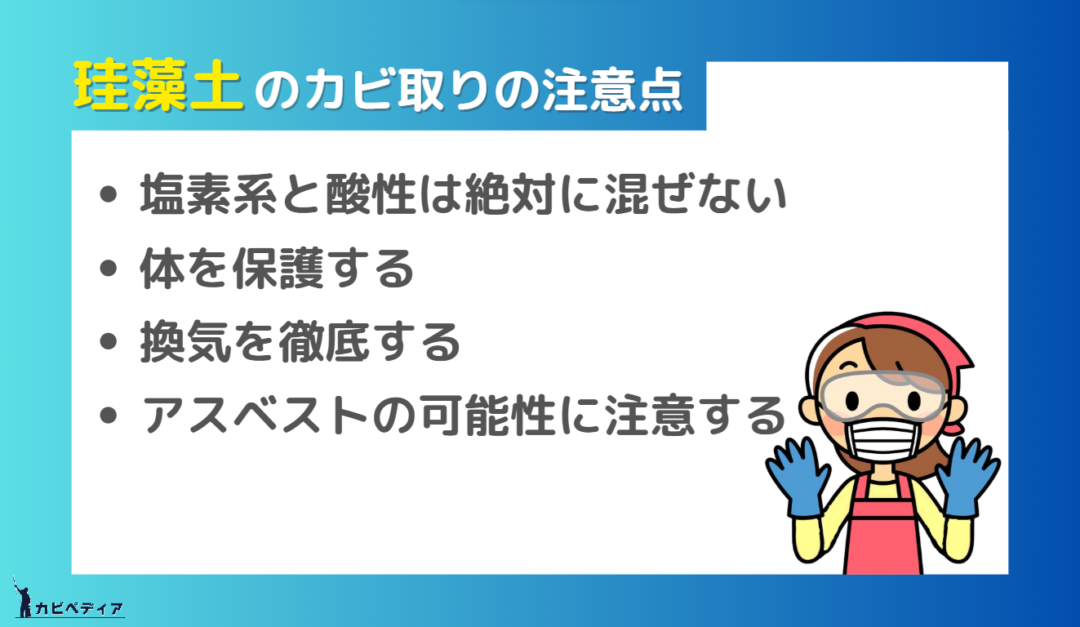

3-1. カビ取りの注意事項

カビ取り作業を安全に行うため、以下のポイントに注意してください。

- 塩素系と酸性は絶対に混ぜない

塩素系カビ取り剤と酸性洗剤(クエン酸・トイレ用洗剤など)を混ぜると、有毒な塩素ガスが発生し、呼吸困難や重篤な健康被害を引き起こす可能性があります。

使用前にラベルを確認し、異なる種類の洗剤を使う場合は、十分な水洗いと換気を行ってから使用しましょう。

- 体を保護する

薬剤や研磨による粉塵が皮膚や目に入らないよう、マスク、ゴム手袋・ゴーグル・長袖の衣類を着用してください。

塩素系カビ取り剤は皮膚を刺激し、触れると炎症を引き起こすことがあります。

万が一入った場合はすぐに流水で洗い流すことが重要です。

- 換気を徹底する

カビ取り作業中は、必ず窓を開けるか換気扇を回し、空気の流れを確保してください。

密閉空間で塩素系カビ取り剤を使用すると、気化した塩素が充満し、呼吸器系に影響を与えることがあります。

- アスベストの可能性に注意する

一部の珪藻土製品にはアスベスト(石綿)が含まれている可能性があり、削ることで有害な繊維が飛散し、長期的な吸入により塵肺(じんはい)や肺がんなどを引き起こす恐れがあります。

2020年12月には、ニトリやカインズの珪藻土バスマットからアスベストが検出されたと報道され、自主回収が進められています。

メーカーによっては「削って使う」ことを推奨し、ヤスリをセットで販売している場合もありますが、該当商品をお持ちの方は使用を中止し、販売者へ問い合わせましょう。

参考:厚生労働省「石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について」

研磨作業を行う際は、防塵マスクを着用し、粉塵の飛散を防ぐ対策を徹底しましょう。

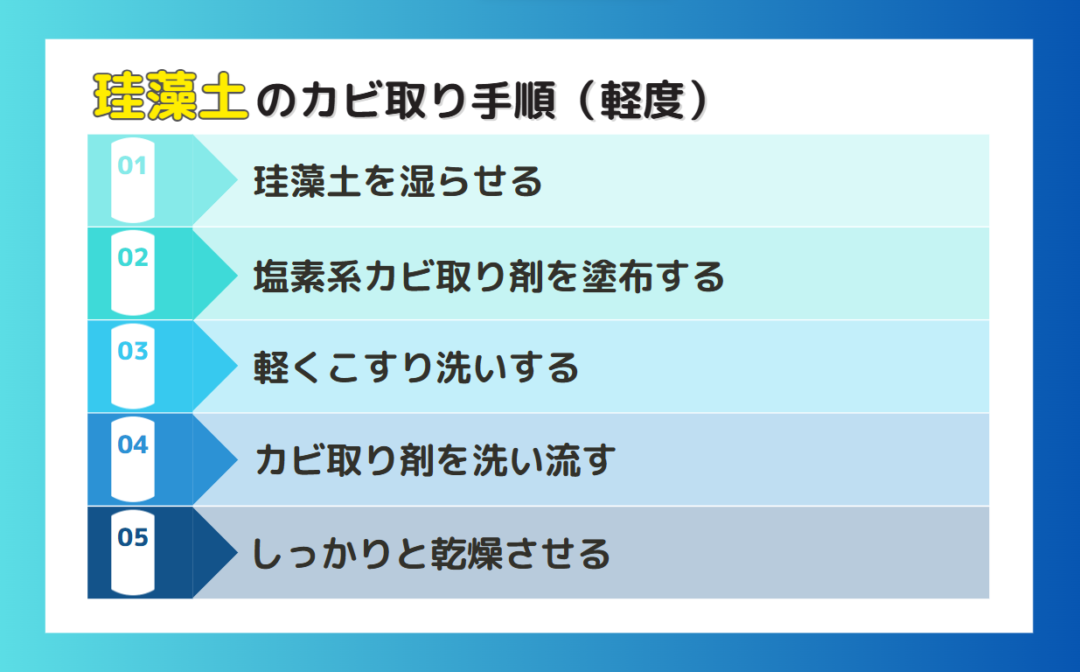

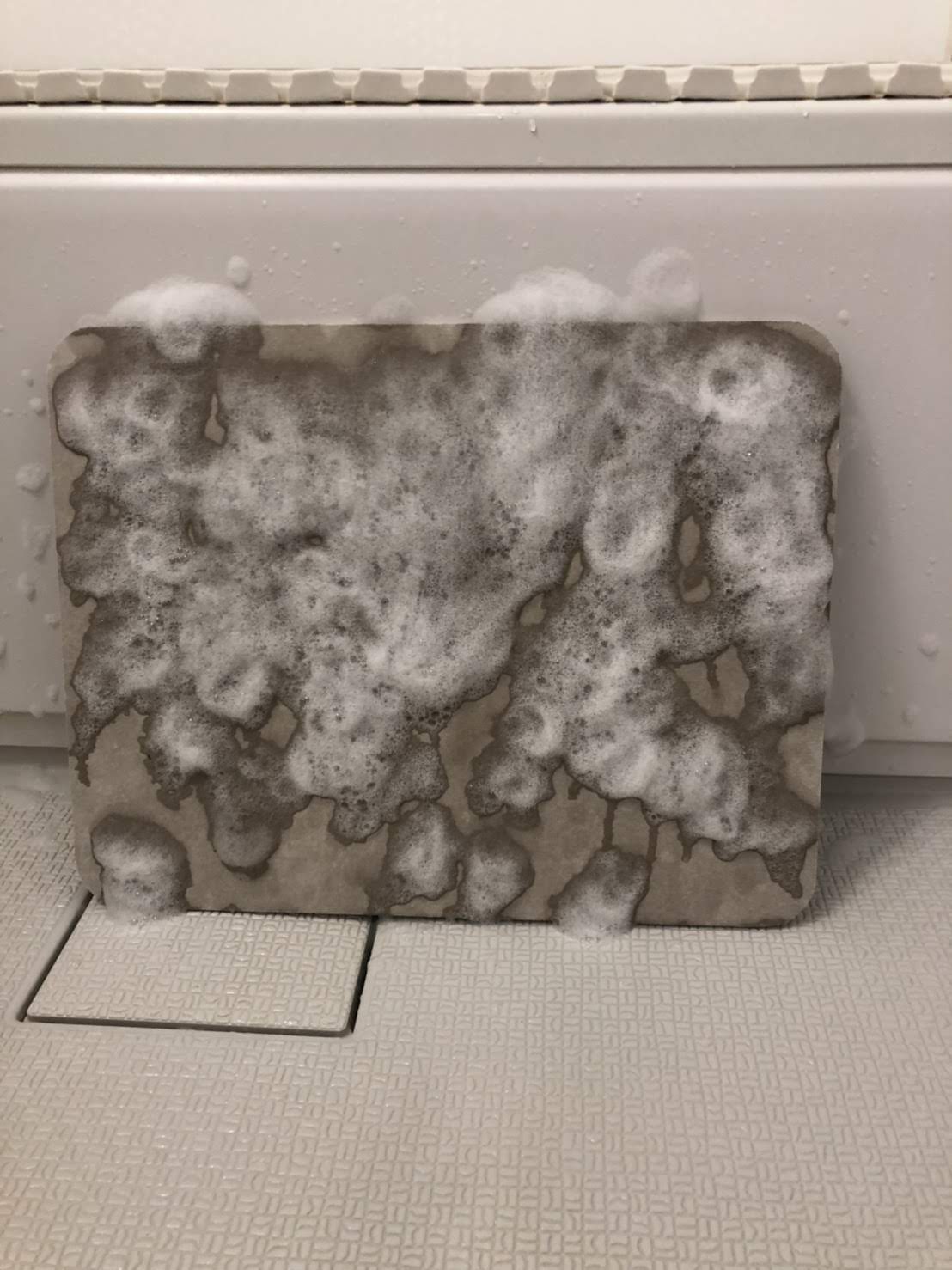

3-2. 軽度のカビの除去方法

表面に発生しているだけで根深くないカビであれば、カビキラーなどの塩素系カビ取り剤での除去が可能です。

今回は一般的な浴室用カビ取り剤を使用した方法をご紹介します。

色落ちが心配な素材や水洗いできない場所には、代わりにエタノールや次亜塩素酸水を使用するのもおすすめです。

使用するもの

- 浴室用カビ取り剤

- スポンジ

- 布

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖長ズボン

ジョンソン カビキラー

出典:Amazon

花王 カビハイター

出典:Amazon

カビ取りの手順

- ① 珪藻土を湿らせる

珪藻土マットや壁を水で十分に濡らすことで、漂白剤の過度な吸収を防ぎ、均一に作用させます。

- ② 塩素系カビ取り剤を塗布する

カビがある部分に漂白剤をスプレーし、5~10分ほど放置します。

放置時間は使用する製品の説明書を確認し、長時間放置しないように注意してください。

- ③ 軽くこすり洗いする

表面のカビや汚れをスポンジでやさしくこすり落とす。

強く擦りすぎると表面が削れたり、珪藻土が劣化する原因になるため注意しましょう。

- ④ カビ取り剤を洗い流す

漂白剤成分を十分な水で洗い流すか、水洗いができない場合は、濡れ布巾で叩くように拭き取ると効果的です。

- ⑤ しっかりと乾燥させる

水分を拭き取ったら、風通しのよい場所で陰干しし、完全に乾燥させてから使用を再開しましょう。

湿度の高い日は乾きにくいため、除湿機や扇風機を併用すると効果的です。

安全性を求めるならカビ取りマイスターがおススメ

珪藻土のカビ取りに、市販の塩素系カビ取り剤を使うのが不安な方には、カビ取りマイスターがおすすめです。

カビ取り専門業者のハーツクリーンが開発したプロ仕様のカビ取り剤でありながら、家庭でも扱いやすく、高い除去効果と安全性を兼ね備えているのが特長です。

市販の塩素系カビ取り剤とは異なり、有害な成分を含まないため、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

また、水回りはもちろん、壁や天井など室内のカビ取りにも安全に使えるのも大きな魅力です。

3-3. 重度のカビの除去方法

塩素系カビ取り剤を使っても効果がなかった場合や、カビが珪藻土の内部まで染み込んでいる場合は、表面を研磨して除去する方法が有効です。

ただし、削りすぎると珪藻土本来の吸湿性能が低下してしまうため、必要最小限の処理にとどめることが重要です。

使用するもの

- 細目のサンドペーパー(240~400番程度)

- 消毒用エタノール

- ブラシ

- 布

- マスク(防塵対応/N95以上推奨)

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖・長ズボン

角利 紙ヤスリセットミックス12枚入

出典: Amazon

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

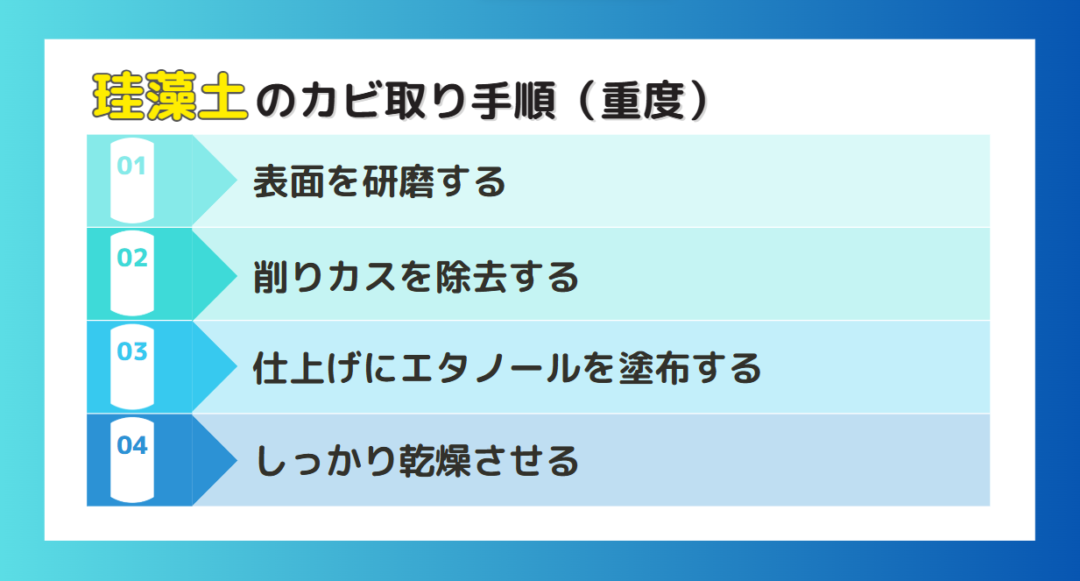

カビ取りの手順

- ① 表面を研磨する

細目のサンドペーパー(240~400番)を使い、カビが根付いた部分を少しずつ優しく削ります。

削りすぎると珪藻土本来の吸湿機能が低下する可能性があるため、最小限の処理にとどめるようにします。

- ② 削りカスを除去する

研磨後は、ブラシを使用して削りカスを完全に取り除きます。

乾いた布で拭き取ると粉塵が舞いやすいため、濡れた布巾を使用し、丁寧に拭き取るようにします。

- ③ 仕上げにエタノールを塗布する

研磨後の表面にエタノールを吹きかけて、殺菌処理を行います。

エタノールはカビの再発を防ぐ効果があるため、薄く均一に吹きかけることが大切です。

- ④ しっかり乾燥させる

水分が残っていると再びカビが発生する原因となるため、しっかりと乾燥させます。

湿度の高い日は乾燥までに時間がかかるため、できるだけ湿度の低い日を選ぶか、換気を十分に行いましょう。

■関連記事■珪藻土バスマットにカビが!正しいカビ取り方法と予防策を徹底解説!

4. カビが酷くて自力で除去できない場合

珪藻土のカビは適切な方法で除去できますが、カビが深く根付いてしまった場合や、広範囲に広がっている場合は、自力での対応が難しくなります。

このような状況では、適切な判断をして、必要に応じて買い替えや専門業者への依頼を検討しましょう。

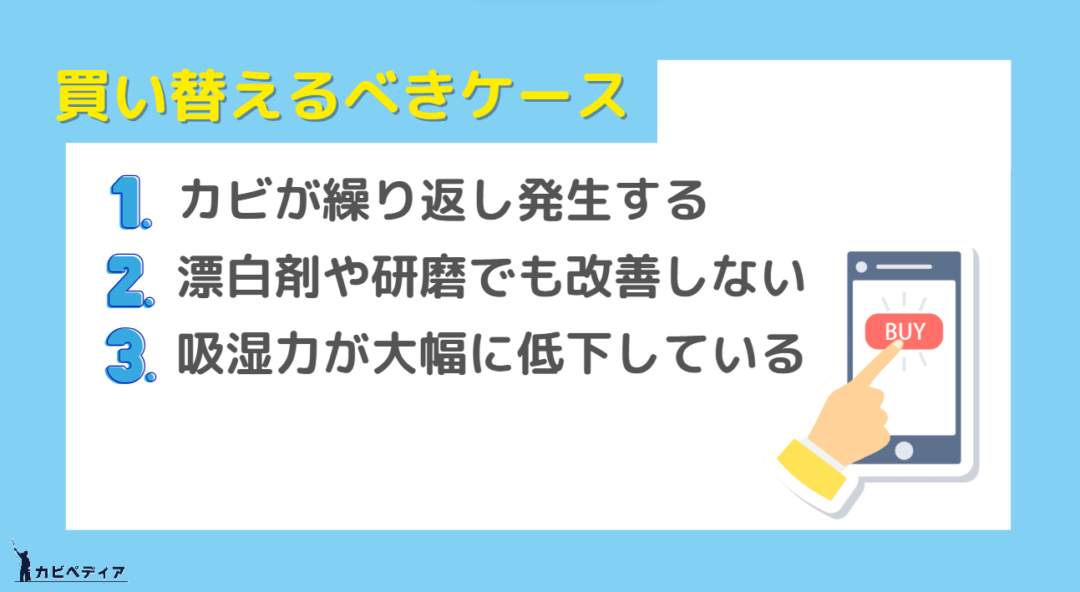

4-1. 珪藻土製品なら買い替えがおススメ

珪藻土製のバスマットやコースター、トレーなどのアイテムは、表面だけでなく内部にもカビが侵入することがあります。

次のようなケースでは、買い替えを検討しましょう。

- カビが繰り返し発生する

見た目がきれいになっても数日〜数週間でカビが再発する場合、カビ菌が内部に根を張っていることが考えられます。

繰り返し除去を行うと手間もかかり、衛生面にもリスクが残るため、買い替えが現実的な選択です。

- 漂白剤や研磨でも改善しない

塩素系漂白剤を使っても変化がなく、サンドペーパーで削ってもカビの色や臭いが残る場合は、すでに深部まで侵食されている状態です。

表面だけの処理では対応しきれず、無理に続けると素材を傷めてしまいます。

- 吸湿力が大幅に低下している

水の吸収が明らかに悪くなったと感じる場合は、吸湿孔がカビや汚れで詰まり、本来の機能が失われています。

吸湿性能が落ちた珪藻土は、見た目がきれいでも実用性に欠けているため、交換のタイミングです。

一般的に、珪藻土製品の寿命は約2年程度といわれています。

使用環境やメンテナンスの有無にもよりますが、長期間使用したものは、衛生面と機能性の両面から見て、早めの買い替えを検討することをおすすめします。

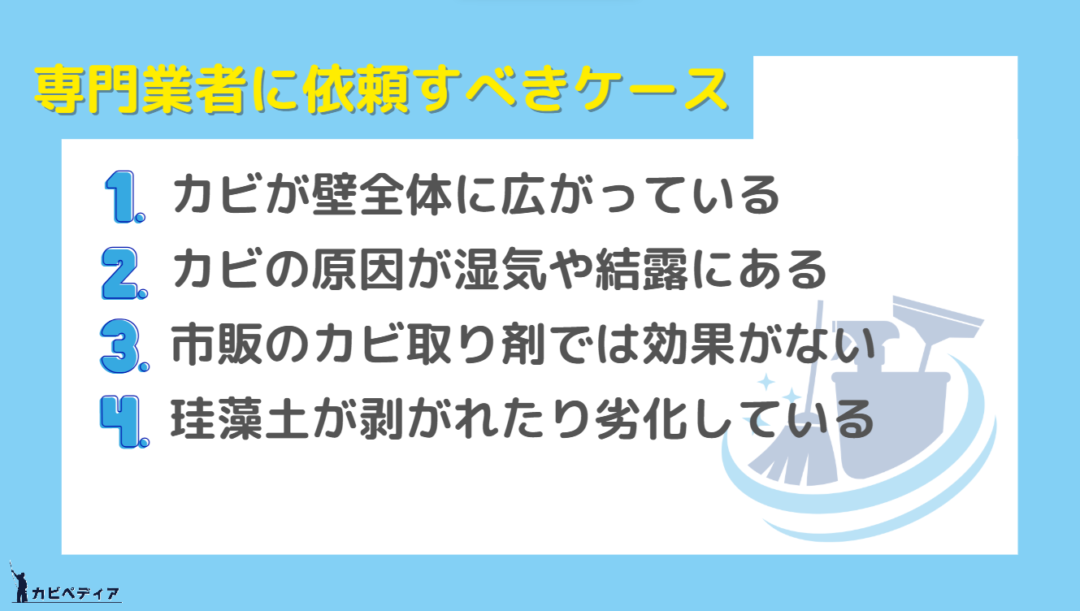

4-2. 壁のカビは専門業者に依頼

珪藻土の壁にカビが広がった場合は、自力での除去には限界があります。

カビが広範囲に発生していたり、内部まで浸透している場合は、早めに専門業者に相談することが重要です。

以下のようなケースでは、専門業者への依頼を検討しましょう。

- カビが壁全体に広がっている

部分的に除去しても、壁内に残ったカビ菌が原因で再発しやすくなります。

広範囲に発生している場合は、全体的な処置が必要です。

- カビの原因が湿気や結露にある

カビは湿気や結露といった環境要因によって繰り返し発生します。

原因を特定し、根本的な環境改善まで行える専門的な診断が不可欠です。

- 市販のカビ取り剤では効果がない

市販のカビ取り剤を使用しても改善が見られない場合、カビが壁材の内部まで入り込んでいる可能性があります。

表面処理では限界があるため、プロの技術が求められます。

- 珪藻土が剥がれたり劣化している

カビの影響で壁面がもろくなり、珪藻土が剥がれている場合は、下地材にも影響が及んでいる可能性があります。

このような場合には、補修や張り替えが必要になることもあります。

専門業者に依頼すると、専用のカビ除去剤やコーティングを使用して根本的なカビ対策を行い、再発防止の施工も実施してくれます。

カビの発生原因や、適切な予防策についてのアドバイスも受けられるため、安全かつ確実な対処が可能です。

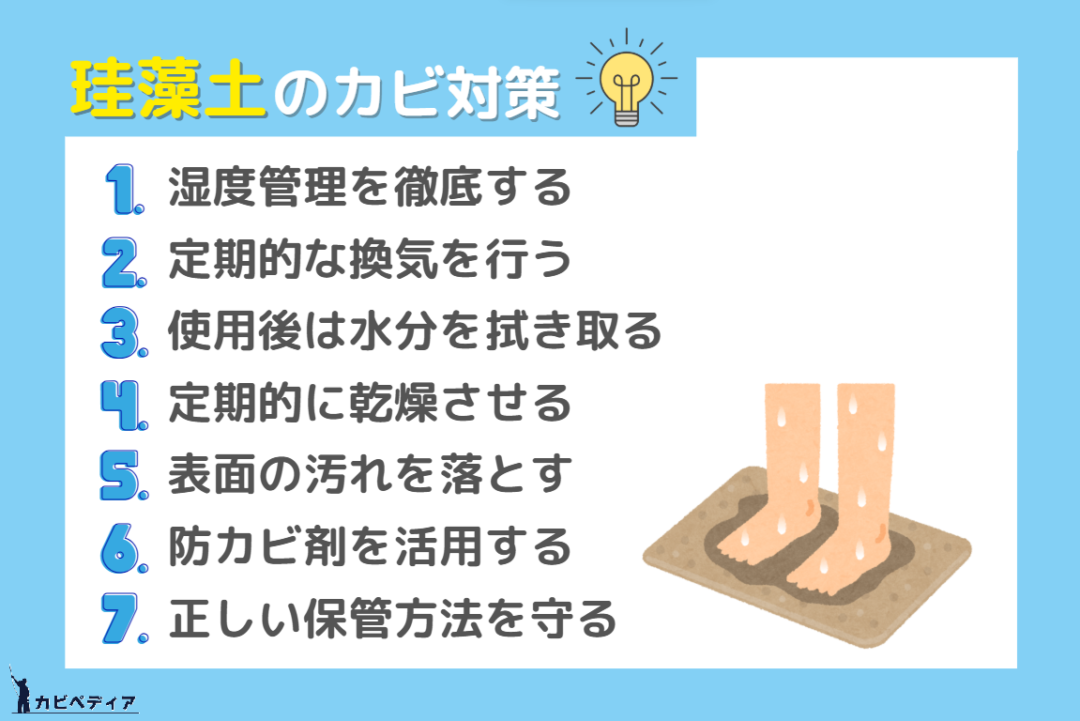

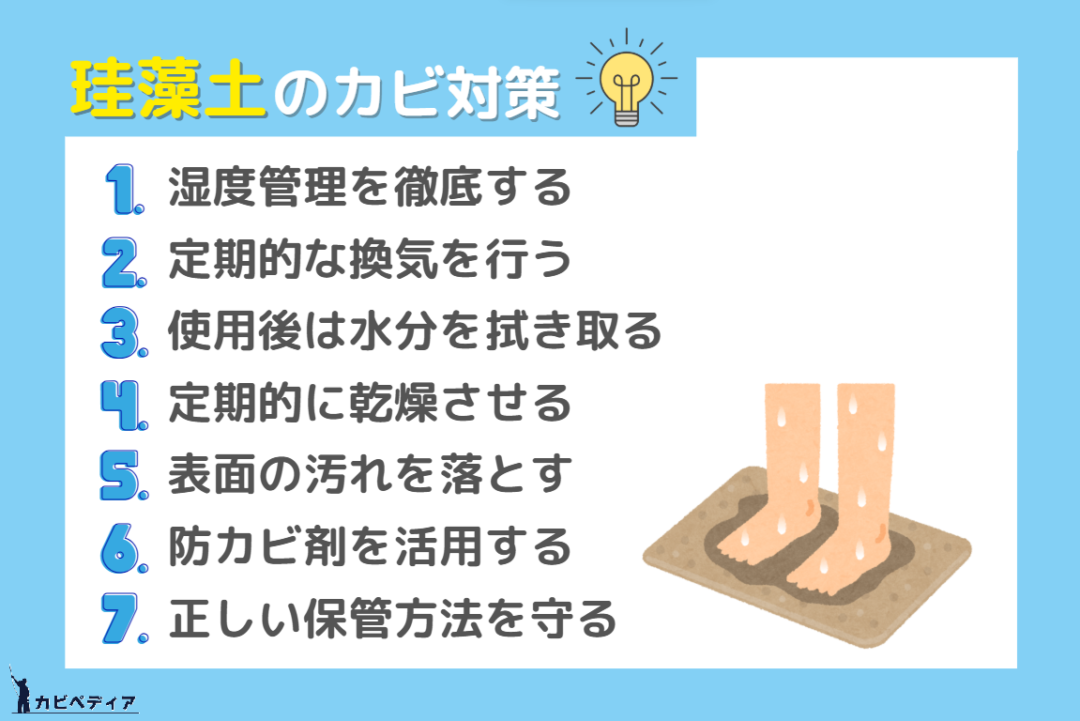

5. 珪藻土のカビを予防する7つの対策

珪藻土は湿気を調整し、消臭効果もある優れた素材ですが、適切な管理を怠るとカビが発生しやすくなります。

湿度の高い環境や換気不足、汚れの蓄積などはカビの原因となり得るため、以下のカビ対策を日々の生活に取り入れるようにしましょう。

5-1. 湿度管理を徹底する

カビの発生を防ぐには、室内の湿度を適切にコントロールすることが重要です。

特に梅雨時や冬場の結露が発生しやすい環境では、次のポイントを意識しましょう。

- 湿度を適切に管理する

カビは湿度70%以上で活発に繁殖するため、室内の湿度は50〜60%を目安に管理することが重要です。

湿度計を設置し、必要に応じて除湿機やエアコンを活用しましょう。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

- 定期的な換気を行う

空気が滞ると湿気がこもり、カビが発生しやすくなります。

1日数回、窓を開けて換気し、クローゼットや押入れの扉も定期的に開けて風を通しましょう。

サーキュレーターを活用すると、効率的に空気を循環させることができます。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

- 水回りの湿気対策を強化する

浴室やキッチンなどは特に湿気がこもりやすい場所です。

入浴後はすぐに換気扇を回し、浴室だけでなく脱衣所の湿気も逃がすことが大切です。

5-2. 定期的な換気を行う

換気を怠ると湿気がこもりやすくなり、カビの発生リスクが高まります。

押入れやクローゼット、家具の裏のように通気性が悪い場所は湿気が溜まりやすいので、定期的に空気を入れ替えましょう。

効果的な換気方法は以下の通りです。

- 朝晩に窓を開けて空気を入れ替える

- 扇風機やサーキュレーターを活用して空気を循環させる

- 押入れやクローゼットは週に1〜2回扉を開ける

- 家具と壁の間に隙間を作り、空気の流れを確保する

5-3. 使用後は水分を拭き取る

珪藻土製品は吸水性に優れていますが、水分が残ったままにするとカビの原因になります。

バスマットやコースターのように水分を含みやすいアイテムは、使用後は以下のことを行いましょう。

- 使用後は水滴を軽く拭き取る

- 風通しの良い場所で陰干しする

- 可能であれば立てかけて乾燥させる

これらを習慣にすることで、カビの発生を防ぎ、珪藻土の寿命を延ばすことができます。

5-4. 定期的に乾燥させる

珪藻土は湿気を吸収し続けると性能が低下するため、乾燥させることが大切です。

定期的に以下の対策を行いましょう。

- 定期的に日陰干しをする

- バスマットなどは週に1回程度立てかけて干す

- クローゼットや押入れに保管する場合は除湿剤を併用する

乾燥を意識することで、カビの繁殖を抑えながら珪藻土の吸湿性能を維持できます。

5-5. 表面の汚れを落とす

時間が経つと、皮脂や石鹸カスが付着し、吸湿性が低下します。

特にバスマットやキッチン用品は汚れが溜まりやすいので、定期的なメンテナンスが必要です。

以下のお手入れを定期的に行いましょう。

| 汚れが軽い場合 | → | エタノールで拭き取る |

| 皮脂汚れがある場合 | → | 重曹水を含ませた布で拭く |

| 吸湿性が低下した場合 | → | サンドペーパーで軽く研磨する |

定期的に汚れを取り除くことで、珪藻土の機能を長持ちさせることができます。

5-6. 防カビ剤を活用する

防カビ剤を活用することで、珪藻土のカビ予防効果を強化できます。

特に水回りや湿気の多い場所では、市販の防カビ剤を活用すると安心です。

- 使用前に表面を清潔に洗浄し、完全に乾燥させる

- 防カビ剤を均一にスプレーし、自然乾燥させる

- 定期的に再施工する

防カビ剤を適切に使うことで、カビの発生を防ぎやすくなります。

純閃堂 防カビ侍

出典:Amazon

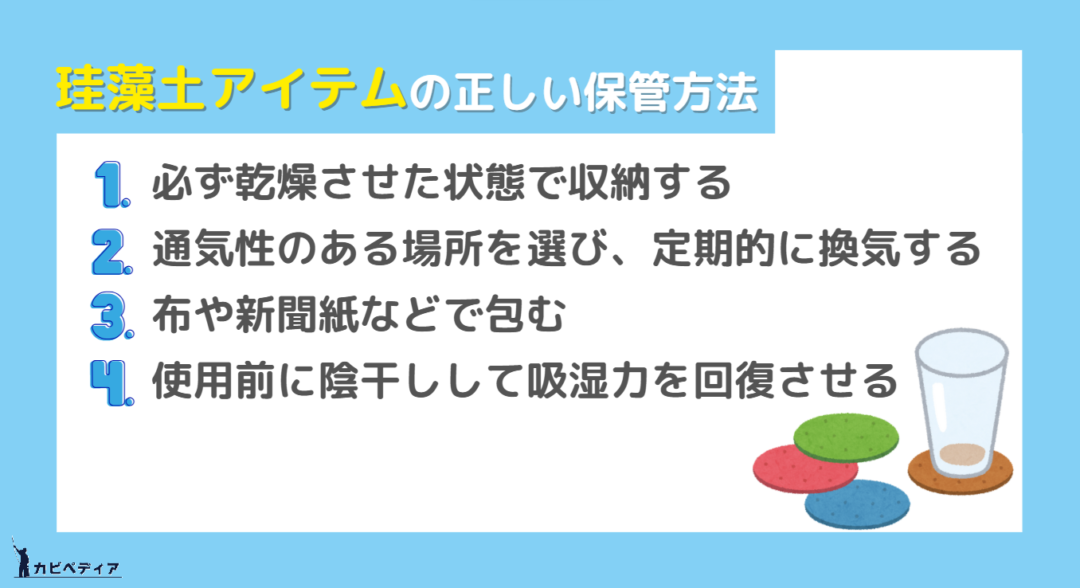

5-7. 正しい保管方法を守る

使用しない時期や長期間の保管時には、湿気がこもらないよう正しい保管方法を守ることが大切です。

保管の際は以下のポイントを意識しましょう。

保管時にビニール袋に入れる方もいますが、通気性が悪く湿気がこもりやすいため、おすすめできません。

適切な保管を心がけ、珪藻土製品を清潔で快適に長く使い続けましょう。

6. まとめ

今回は珪藻土のカビ取りや予防策について解説しました。

珪藻土は、調湿性や消臭効果に優れた便利な素材ですが、適切な管理を怠るとカビが発生してしまうことがあります。

万が一カビが発生してしまった場合は、状態に応じた対処を行いましょう。

| 軽度のカビ | → | カビ取り剤やエタノールで除去可能 |

| 重度のカビ | → | サンドペーパーで研磨する |

| 自力で除去できない場合 | → | 買い替えor専門業者に依頼 |

そして何よりも大切なのは、「カビが発生しにくい環境づくり」です。

湿度管理や換気、定期的なお手入れを習慣にすることで、カビの発生を防ぐことが可能です。

日々の生活に以下のカビ対策を取り入れましょう。

珪藻土の正しい使い方とお手入れ方法を知ることで、長く衛生的に活用することが可能です。

今日からできる対策を実践し、カビの生えない清潔な空間を守りましょう。

コメント