「久しぶりに使おうとしたら、お気に入りのかごバッグにカビが…」

そんなショックな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

かごバッグは竹やラタン(籐)などの天然素材で作られており、湿気を吸いやすい性質があります。

一見通気性が良さそうに見えますが、実は汚れや水分が溜まりやすく、保管環境によってはカビが発生しやすいのが特徴です。

さらにカビは、見た目を損ねるだけでなく、アレルギーや体調不良を引き起こす原因にもなるため、放置せず早めに対処することが大切です。

そこで本記事では、かごバッグの安全なカビ取り方法や、日常のお手入れによる予防策をわかりやすく解説します。

お気に入りのかごバッグを清潔に保ち、長く快適に使い続けるために、ぜひ最後までお読みください。

| この記事でわかること |

| ・カビを安全に取り除く3つの方法 ・カビ取りでやってはいけないNG行動 ・カビの再発を防ぐための予防習慣と保管のコツ ・プロのクリーニングに依頼すべきケースとそのメリット |

目次

1. かごバッグにカビが生える主な原因

夏にぴったりの涼しげな印象のかごバッグは、一見通気性が良さそうに見えますが、実はカビが発生しやすいアイテムです。

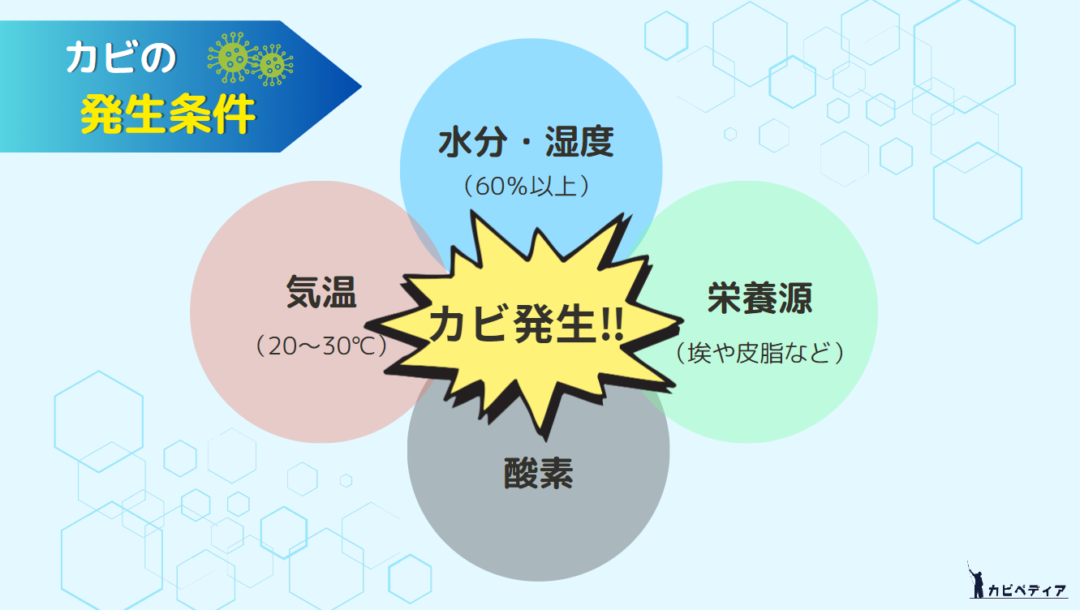

カビは、次の4つの条件がそろうことで繁殖します。

特にかごバッグは、素材や構造、保管環境によってこれらの条件が揃いやすく、気づかないうちにカビが広がってしまうこともあります。

さらに、カビは素材の中に根(菌糸)を張って生き続けるため、表面を拭いただけでは取り除けず、再発しやすいという厄介な性質もあります。

では、なぜかごバッグはカビの発生条件を満たしやすいのでしょうか?

その具体的な要因を見ていきましょう。

1-1. 天然素材がカビの栄養になる

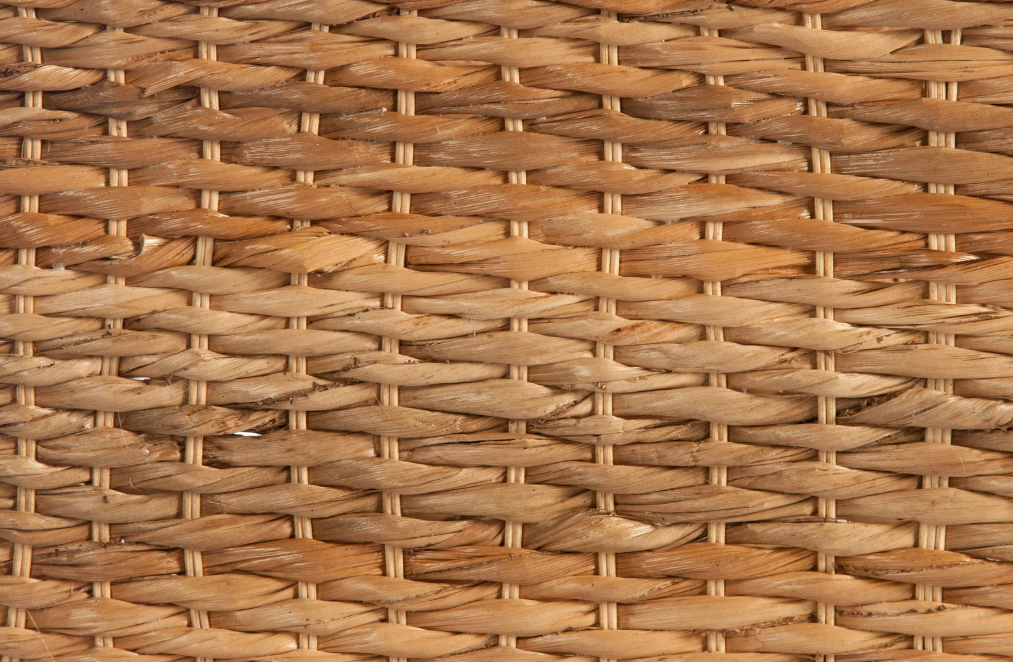

かごバッグには、竹やラタンといった天然素材が多く使われています。

「植物繊維=有機物」であるため、有機物を分解して繁殖するカビにとっては、絶好の栄養源となります。

さらに天然素材は、水分や湿気を吸収しやすい性質があるため、湿った状態が続くとカビが発生しやすくなります。

1-2. 汚れや湿気が溜まりやすい構造

かごバッグは涼しげな見た目で通気性が良い印象がありますが、実際には編み目や隙間にホコリや汚れが溜まりやすい構造になっています。

とくに食品や飲み物を入れたあとに手入れをせずに放置すると、食べかすや水分が付着したままになり、カビが育つ温床となってしまいます。

しかも、かごバッグは汚れが目立ちにくいため、見た目では気づかないうちに内部でカビが繁殖しているケースもあります。

1-3. 通気性の悪い場所での保管

カビは「高温」「多湿」「栄養」がそろうことで、短期間でも急速に繁殖します。

特に湿度の高い梅雨や夏の時期は、押し入れやクローゼットなど風通しの悪い場所で保管することが大きなリスクとなります。

さらに、ビニール袋のように通気性のない素材で包んでしまうと、内部に湿気がこもりやすくなり、カビの発生リスクがさらに高まります。

かごバッグを守るなら「住まいのカビリスク」も確認しよう

かごバッグは素材や構造の特性上、保管環境の影響を強く受けるため、まずはご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境なのかを把握しておくと対策が立てやすくなります。

次のカビリスク診断で、住まい全体のカビリスクを一度確認しておくと安心です。

2. かごバッグのカビ取り方法

かごバッグにカビが生えてしまった場合は、状態や素材に応じた適切な方法で除去することが大切です。

無理にこすったり水分を多く使いすぎると、かえって素材を傷める原因にもなります。

ここでは、家庭でできる3つのカビ取り方法をわかりやすくご紹介します。

2-1. 【軽度のカビ】消毒用エタノールで除去する

かごバッグに白カビや目立たないカビがわずかに発生している場合は、70~80%の消毒用エタノールを使った除菌がおすすめです。

ただし、変色や色落ちのリスクがあるため、使用前に目立たない部分で試すのが安心です。

また、拭き取り後はしっかり乾燥させることも忘れないようにしてください。

用意するもの

- 消毒用エタノール(70~80%)

- 柔らかい布

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

カビ取り手順

- 布にエタノールをたっぷり含ませる

- カビの部分を中心に、優しく丁寧に拭き取る

- 裏側にもカビが広がっている可能性があるため、両面とも確認して拭く

- 拭き取り後は風通しの良い場所でしっかり乾かす

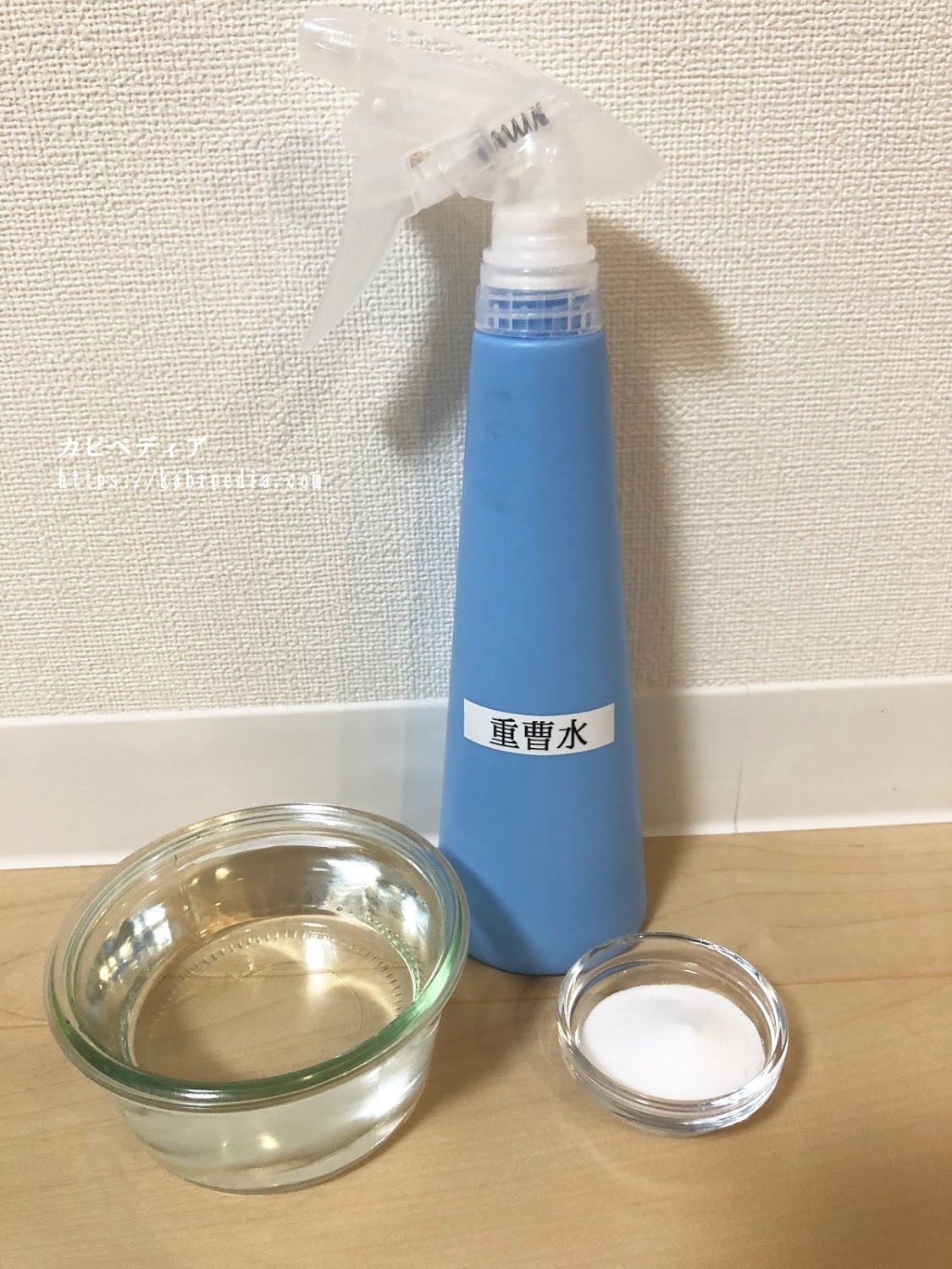

2-2. 【軽度のカビ】重曹水で除去する

カビの範囲が小さく、素材へのダメージを最小限に抑えたい場合は、重曹水を使った除去が適しています。

弱アルカリ性の性質で、素材にやさしくカビの繁殖を抑えます。

ただし、重曹が多すぎると乾燥後に白い粉が残るため、分量には注意しましょう。

用意するもの

- 重曹

- 水

- 容器

- スプレーボトル

- 柔らかい布

- マスク

- ゴム手袋

シャボン玉石けん 重曹

出典:Amazon

カビ取り手順

- 容器に水を100ml入れて、そこに重曹を小さじ1杯程度溶かして重曹水を作る

- 重曹水をスプレーボトルに入れてカビ部分に吹きかける(または布に含ませて塗布する)

- そのまま数分置いてから、布で優しく拭き取る

- 最後に通気性の良い場所でしっかり乾燥させる

2-3. 【黒カビ・色素沈着】酸素系漂白剤で除去する

黒や緑など、繊維の奥まで色素が染み込んでしまったカビには、酸素系漂白剤が効果的です。

ただし、漂白力が高いため、使用前には必ず目立たない箇所でテストを行い、素材への影響を確認してから本格的に使用しましょう。

また、処理後に水分が残っているとカビが再発しやすくなるため、最後の乾燥は丁寧に行いましょう。

用意するもの

- 酸素系漂白剤(粉末タイプがおすすめ)

- 水

- 容器

- 柔らかい布

- マスク

- ゴム手袋

グラフィコ オキシクリーン

出典:Amazon

カビ取り手順

- 容器に水を入れ、酸素系漂白剤を規定量溶かす

- 作った溶液を布に含ませ、カビが気になる部分をやさしく拭き取る

- 頑固なカビには、10〜15分ほど放置してから再度拭き取る

- 最後に水分をしっかり拭き取り、風通しの良い場所で完全に乾かす

3. やってはいけないNGなカビ取り方法

カビを見つけたとき、つい自己流で対処してしまいがちですが、間違った方法はカビを広げたり再発させたりする原因になります。

正しく除去するためには、「やってはいけない対処法」も知っておくことが大切です。

ここでは、特にやりがちなNG行動を2つご紹介します。

3-1. 水拭きだけで済ませる

表面のカビは濡れた布で拭くだけでも一見きれいになりますが、水拭きでは菌や胞子を死滅させることはできません。

むしろ水分を与えてしまうことで、かえってカビの繁殖を助け、すぐに再発してしまう可能性があります。

特にかごバッグのような天然素材は水を吸いやすく乾きにくいため、水拭きだけの対処では逆効果になりやすいのです。

カビを確実に防ぐには、除菌と乾燥をセットで行うことが不可欠です。

3-2. 掃除機で直接吸い込む

カビを掃除機で吸い取ろうとするのも避けるべき方法です。

カビの胞子は非常に小さく、掃除機の排気口から空気中に拡散してしまう可能性があります。

これにより、かえって部屋中にカビをばらまいてしまい、他の場所にも被害が広がるリスクがあります。

掃除機はホコリ対策には有効ですが、カビが生えている場合は拭き取り・除菌で対処するようにしましょう。

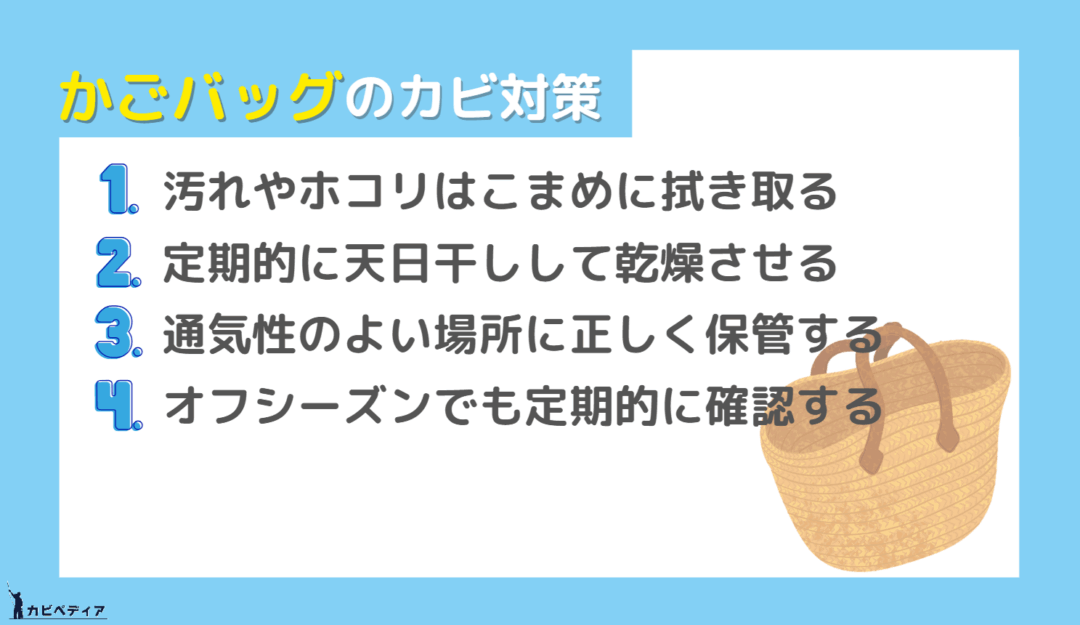

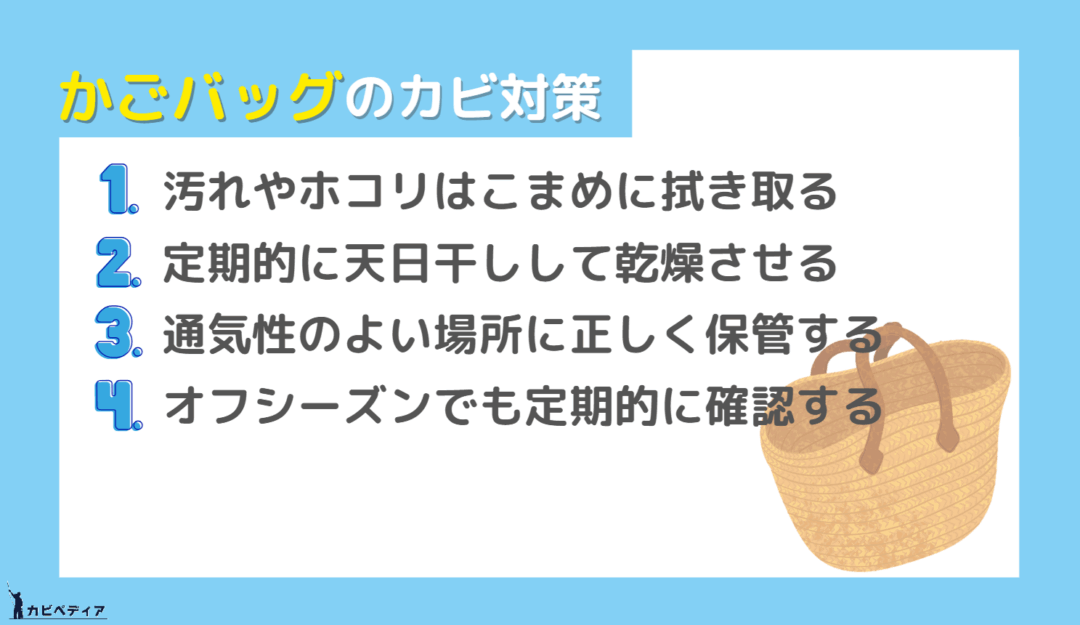

4. かごバッグのカビ予防対策

かごバッグを長く清潔に保つためには、日々のちょっとしたお手入れや保管の工夫がとても大切です。

汚れや湿気をため込まないように意識することで、カビの発生を防ぎ、美しい状態を保つことができます。

ここでは、実践しやすい予防のポイントを4つに分けてご紹介します。

5-1. 汚れやホコリはこまめに拭き取る

カビは、空気中のホコリやバッグ表面の汚れをエサにして繁殖します。

特に食べかすや砂、汗、皮脂などはカビの栄養源になりやすく、放置すると素材の内部にまで菌が入り込む恐れがあります。

そのため、バッグを使ったあとは目立つ汚れがなくても、柔らかい布やブラシで表面をサッと払い、清潔な状態に戻す習慣をつけましょう。

しばらく使わない場合や汚れが気になるときは、消毒用エタノールや重曹水で拭き取って軽く除菌しておくのもおすすめです。

4-2. 定期的に天日干しして乾燥させる

湿度が高い場所は、カビが繁殖しやすい環境です。

見た目には乾いているようでも、かごバッグの内部には湿気がこもっていることがあります。

特に梅雨や夏場は、知らないうちに素材が水分を吸収し、カビの温床になってしまうことも少なくありません。

そのため、定期的に日光に当てて湿気を飛ばすことが大切です。

晴れた日には、ベランダや庭で1~2時間ほど天日干しを行いましょう。

ただし、直射日光を長時間当てすぎると、色あせやひび割れの原因になることもあるため、様子を見ながら短時間で行ってください。

4-3. 通気性のよい場所に正しく保管する

保管環境は、かごバッグの寿命やカビの発生に大きく関わります。

通気性が悪く湿気のこもりやすい押し入れやクローゼットに、そのまましまい込んでしまうと、気づかないうちに内部でカビが繁殖してしまうおそれがあります。

これを防ぐには、まずしっかり乾燥させた状態で収納することが基本です。

加えて、紙袋や通気性のある布製カバーに入れ、除湿剤や乾燥剤を併用することで、湿気のこもりを防ぎやすくなります。

さらに、バッグを床に直接置かず、スノコや棚を活用して少し浮かせて空気の流れを確保するだけでも、カビ対策として効果的です。

かばん用除湿・消臭剤

出典:Amazon

オカモト 水とりぞうさん

出典: Amazon

4-4. オフシーズンでも定期的に確認する

かごバッグを使わない季節は、つい収納したまま放置しがちですが、これがカビの発生や素材の劣化を招く大きな原因になります。

たとえ一度しっかり乾かして保管したとしても、数か月にわたって空気の入れ替えがない場所に置かれていれば、湿気やホコリが少しずつたまってしまいます。

そのため、少なくとも2〜3か月に一度は取り出して状態を確認し、風通しの良い場所でしばらく陰干しするのがおすすめです。

このとき、ホコリの付着やカビの初期症状がないか目視でチェックし、問題があればすぐに拭き取り・除菌を行いましょう。

5. かごバッグが高価・繊細な場合はプロへ相談

カビ取りは自宅でできる対処法もありますが、バッグの素材や価値によっては、自己流のケアが逆効果になることもあります。

特に、高価なブランドバッグやデリケートな天然素材を使ったものは、間違った処置によって取り返しのつかないダメージを受けてしまう可能性もあるため注意が必要です。

5-1. デリケート素材やブランド品は慎重な取り扱いが必要

高級なラタンやアバカなどの天然素材、または染色や加工が特殊なブランド品のかごバッグは、一般的なクリーニング方法が通用しないことがあります。

たとえば、革や布が一部に使われているバッグの場合、それぞれの素材に合わせてケア方法を見極める必要があります。

また、色落ちや型崩れを起こしやすいデザイン、複雑な織り構造を持つバッグなどは、エタノールや漂白剤の使用によって素材を傷めてしまうリスクが高くなります。

このようなバッグは、状態を悪化させる前に、最初から専門のクリーニング業者に相談するのが安心です。

5-2. カビの滅菌をするならガス滅菌がおすすめ

より確実にカビを除去したい場合は、ガス滅菌をおすすめします。

たとえばハーツクリーンでは、医療機器の滅菌にも使われるエチレンオキサイドガスを用いたガス滅菌を行っています。

ガスで包み込むように処理することで、目に見えないカビ菌や胞子まで不活化を目指せるため、カビ臭や再発が気になるケースにも有効です。

ただし、ガス滅菌は菌の処理が中心となるため、シミや変色などの色素までは落とせません。

見た目も整えたい場合は、ガス滅菌とあわせてクリーニングやシミ抜きを併用するのがおすすめです。

6. まとめ

今回は、かごバッグにカビが生える原因から、具体的なカビの除去方法、さらに再発を防ぐための予防策や保管のコツまで、幅広くご紹介しました。

かごバッグは通気性が良さそうに見える一方で、実際にはホコリや湿気がたまりやすく、竹やラタンといった天然素材がカビの栄養源になりやすいという特性を持っています。

つまり、適切なケアをしていないと、どんなバッグでもカビが発生するリスクがあるということです。

もしカビが発生してしまっても、状態や素材に応じて、消毒用エタノール・重曹水・酸素系漂白剤などを正しく使い分ければ、多くの場合は自宅でも十分に対処できます。

ただし、ブランド品やデリケートな素材のバッグは、自己判断での処理がかえってダメージにつながることもあるため、最初から専門のクリーニング業者に相談するのが安心でしょう。

そして、カビ対策において何よりも大切なのは、「取り除くこと」だけで終わらず、再発を防ぐための日々の予防を習慣にすることです。

こうした基本的な習慣を身につけることで、カビを寄せ付けない清潔な状態を長く維持することができます。

この記事を参考に、日々のケアと保管を見直して、大切なかごバッグを清潔に美しく長く使い続けましょう。

コメント