「最近、家の中がなんとなくカビ臭い気がする」

「1階の押入れや畳がジメジメしている…。もしかして床下にカビが生えている?」

そんな不安を感じて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

床下は、普段目にすることが少ない分、カビが発生していても気づきにくい場所です。

そして一度カビが根を張ってしまうと、木材の劣化やシロアリ・害虫の発生、健康被害など、住まいや家族に深刻な影響を及ぼすこともあります。

さらに近年では、「新築なのに床下がカビだらけ」というご相談も増えています。

実は、高気密・高断熱といった現代の住宅性能が、カビにとって快適な環境をつくり出してしまっているのです。

本記事では、床下のカビの発生原因から早期発見のコツ、自力での除去法、予防策、専門業者に任せるべき判断基準までわかりやすく解説します。

床下のカビを根本から解決したい方は、ぜひ最後までお読みください。

| この記事でわかること |

| ・床下にカビが生える主な原因と注意点 ・カビ発見につながるチェックサイン ・自力で除去できるケースと基本手順 ・業者に依頼すべき判断基準と選び方 ・再発を防ぐための5つの予防策 |

目次

1. 床下にカビが発生する5つの主な原因とは?

床下のカビは、家の構造や立地条件、過去の浸水、そして日々の暮らし方など、複数の要因が重なって発生します。

しかもカビは、目に見えるようになる前から床下でじわじわと根を張り始めています。

そのため、表面だけを掃除しても、原因をきちんと理解しないままでは再発を繰り返すおそれがあります。

本格的なカビ取りや予防に取り組む前に、まずは床下にカビが発生する代表的な5つの原因を押さえておきましょう。

1-1. 給水・配管まわりのトラブル

配管からの微量な漏水や結露による湿気は、床下の湿度を高める要因のひとつです。

給水管や排水管の継ぎ目からにじむような水でも、床下という密閉された空間では湿度を急上昇させてしまいます。

特に床暖房の配管では、温かい配管と冷たい外気との温度差によって結露が生じ、それがカビの原因になってしまうこともあります。

1-2. 地盤・立地による湿気の影響

住宅が建つ地盤や周囲の環境も、床下の湿気に大きく関係します。

元田畑や低地など水はけの悪い土地では、雨の後に地面から水蒸気が上がりやすく、床下の湿度が高くなりがちです。

また、住宅密集地や外構に囲まれて風通しの悪い家は湿気が滞留しやすく、慢性的にカビが発生しやすい状態になります。

1-3. 新築特有の高気密・コンクリートの水分

「新築なのに床下にカビが生えていた」という相談は、ここ数年で特に増えています。

その主な原因は、基礎コンクリートの乾燥不良と住宅の高気密化にあります。

コンクリートは完成後もしばらくの間、水分を放出し続けるため、床下の湿度が高くなりやすい状態が続きます。

さらに高気密・高断熱構造の住宅では、室内との温度差が大きくなるため、床下で結露が発生しやすくなります。

このような条件が重なることで、新築でも早い段階でカビが発生するケースが少なくありません。

1-4. 台風や大雨による床下浸水

集中豪雨や台風によって床下が一時的に浸水した場合、木材や断熱材に湿気が長く残り、カビが急速に繁殖することがあります。

たとえ表面的には水が引いたように見えても、内部には湿気が残っており、自然乾燥だけでは完全に取り除くことはできません。

放置すると、カビだけでなく腐朽菌や害虫の発生にもつながるため、早期に専門的な乾燥・消毒処理が必要です。

1-5. 生活習慣による湿気の持ち込み

意外と見逃されやすいのが、日常生活の中で発生する湿気の影響です。

冬場の加湿器の使用や、エアコンと床暖房の併用、脱衣所まわりの断熱不足などが重なると、床下との温度差が大きくなり、結露や湿気がこもりやすくなります。

また、床下収納や点検口が長期間密閉されていると、通気が悪くなり、湿気がこもってカビの原因となることもあります。

2. 【チェックリスト】床下のカビの早期発見サイン

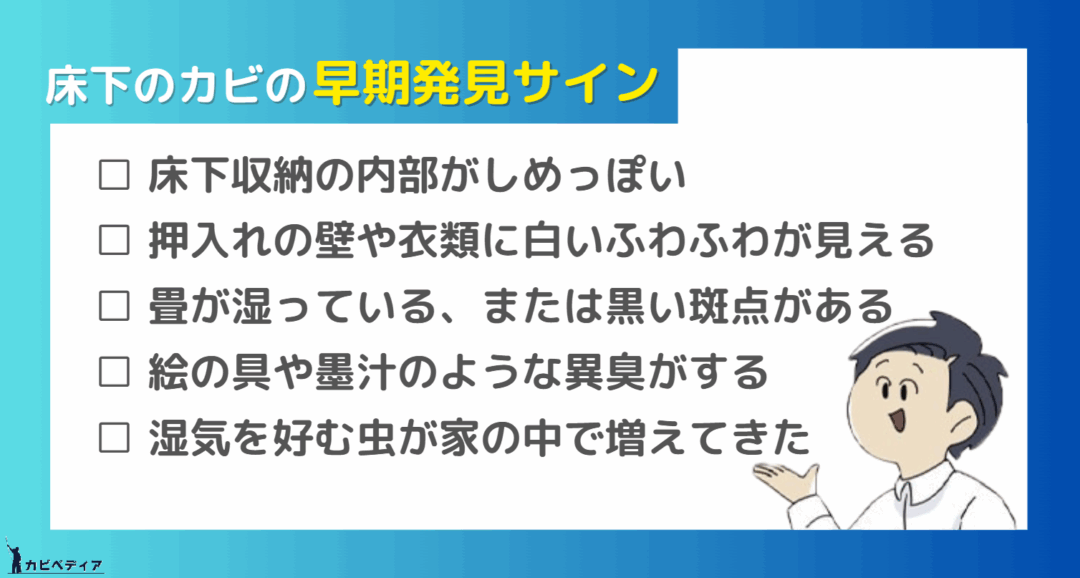

床下のカビは見えない場所で進行するため、日常生活の中で異変に気づくことが重要です。

以下の項目にひとつでも当てはまる場合は、床下の点検を検討してください。

床下収納の内部がしめっぽい

収納の底板に水滴がついていたり、カビ臭や湿ったようなにおいが感じられる場合は、床下に湿気がこもっている可能性があります。

点検口を開けて内部の湿度やカビの有無を確認してください。

押入れの壁や衣類に白いふわふわが見える

押入れ内部に白いふわふわとしたものが付着している場合、白カビや青カビが発生している可能性があります。

押入れだけでなく床下の換気も不十分になっていることがあるため、両方の通気状態を見直しましょう。

畳が湿っている、または黒い斑点がある

畳が湿っていたり、黒い斑点が発生している場合、畳の下で黒カビが進行している恐れがあります。

畳を持ち上げ、床板の状態まで確認することが大切です。

絵の具や墨汁のような異臭がする

土のにおい、カビ臭などが強く感じられるときは、床下から臭気が上がってきていることがあります。

点検口を開けて、においの発生源を調べてください。

湿気を好む虫が家の中で増えてきた

ゴキブリやダンゴムシなどが夜間によく見かけられるようになった場合は、床下の湿度や温度環境に異常があるかもしれません。

温湿度計を使って状態を測定することをおすすめします。

3. こんなときどうする?床下カビのケース別対処方法

床下カビの状況は家によってさまざまです。

ここでは、特によくある3つのケースに分けて、それぞれの対処方法をわかりやすく解説します。

3-1. 新築なのにカビが出た場合

新築なのに床下にカビが生えてきた場合、まずは床下の換気口が物などでふさがれていないかを確認し、必要に応じてサーキュレーターなどで風を通しましょう。

とくに新築から1〜2年は湿気がこもりやすいため、定期的な点検を心がけることが重要です。

また、カビの状態や原因によっては、ハウスメーカーの保証が適用される場合もあります。

点検時の写真、湿度データなどを記録しておくと、後からの対応依頼にも役立ちます。

もし明らかに施工不良が疑われるにもかかわらず対応してもらえない場合は、カビ対策に詳しい専門業者に調査を依頼し、客観的な記録をもとに再度交渉することも検討しましょう。

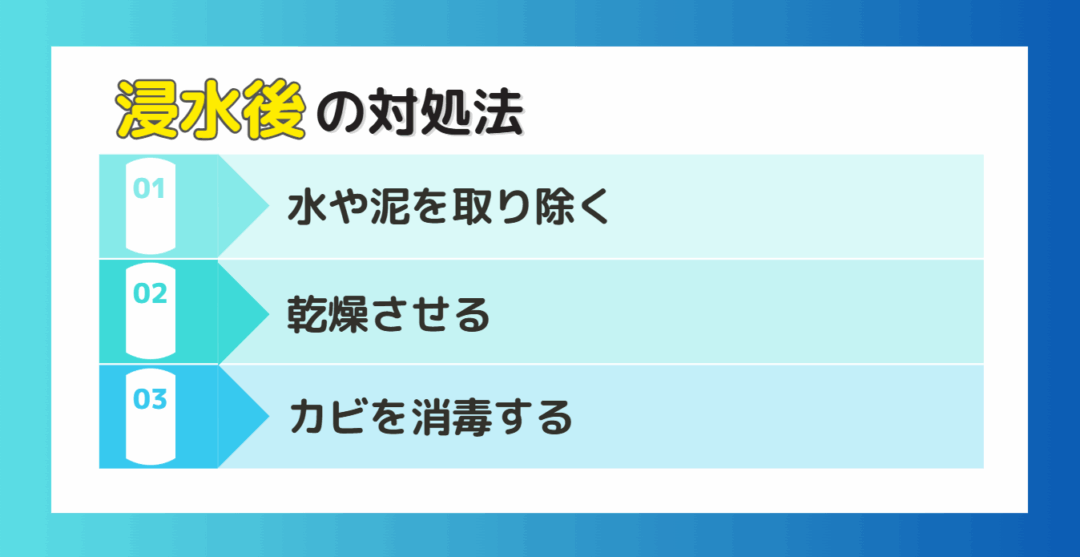

3-2. 浸水のあとにカビが出た場合

大雨や台風で床下が浸水したあと、数日〜数週間でカビが発生することがあります。

まずは感電や衛生リスクを避けるため、電源を切り、長靴・マスク・手袋を着用して作業にあたりましょう。

対応の基本は以下の3ステップです。

① 水や泥を取り除く

ポンプやスコップで床下の水・泥をしっかり除去します。

② 乾燥させる

扇風機や除湿機を使い、2〜3日かけてしっかり乾燥させます。

③ カビを消毒する

木材が乾いた後、消毒用エタノールや次亜塩素酸水などでカビを消毒し、再度しっかり乾燥させます。

床上まで水が上がった場合や、断熱材が濡れている場合は自力対応が難しくなるため、専門業者への相談が安心です。

また、被害の状況によっては、火災保険の「水災特約」や自治体の災害支援制度が使える場合もあります。

修復費用を自己負担する前に、保険会社や市区町村に相談してみましょう。

写真や被害記録は忘れずに残しておくと手続きがスムーズです。

3-3. カビと一緒にシロアリなどの虫も出た場合

湿気の多い床下では、カビと同時にシロアリやゴキブリなどの虫が発生することも珍しくありません。

どちらも湿った環境を好むため、一度に広がるケースが多いのが特徴です。

まずは、カビの除去と床下の乾燥を優先しましょう。

湿度が下がるだけで、虫の発生もかなり抑えられます。

それでも虫が多い場合は、カビと害虫の両方に対応できる業者に相談するのが安心です。

最近では、防カビ処理と防虫・防蟻処理を同時に行ってくれる業者も増えています。

■関連記事■シロアリが好む家はカビも好む!知らないと危険な発生原因と効果的な対策まとめ

4. 自分でできる?床下のカビの基本的な除去手順

「まだカビの範囲は小さいし、自分でなんとかできないだろうか?」と考える方も多いかもしれません。

実際、範囲が狭く、表面に軽く発生しているカビであれば、自力で除去できる可能性があります。

ただし、床下は狭く、暗く、湿気がこもりやすいため、安易なDIYは再発や健康被害の原因になることもあります。

この章では、自力でできる床下のカビ取り方法を紹介しますが、後述する5. 業者に相談すべきか迷ったときの7つの判断ポイントに一つでも該当する場合は、無理をせず専門業者に相談するようにしましょう。

4-1. 事前準備

床下のカビ取り作業では、狭く暗い空間での作業が求められます。

安全かつ効果的に作業を進めるためにも、あらかじめ必要な道具をそろえ、注意点を把握しておきましょう。

用意するもの

- 消毒用エタノールまたは次亜塩素酸水

- 雑巾

- スプレーボトル

- サーキュレーター

- 温湿度計

- 防塵マスク

- ニトリル手袋

- ゴーグル

- 汚れてもいい長袖の服

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

除菌研究所 次亜塩素酸水生成パウダー

出典:Amazon

注意点

- 複数の除菌剤や洗剤を混ぜて使用しない

- 作業中・作業後は必ず換気を行う

- めまいや息苦しさを感じたら、ただちに作業を中断する

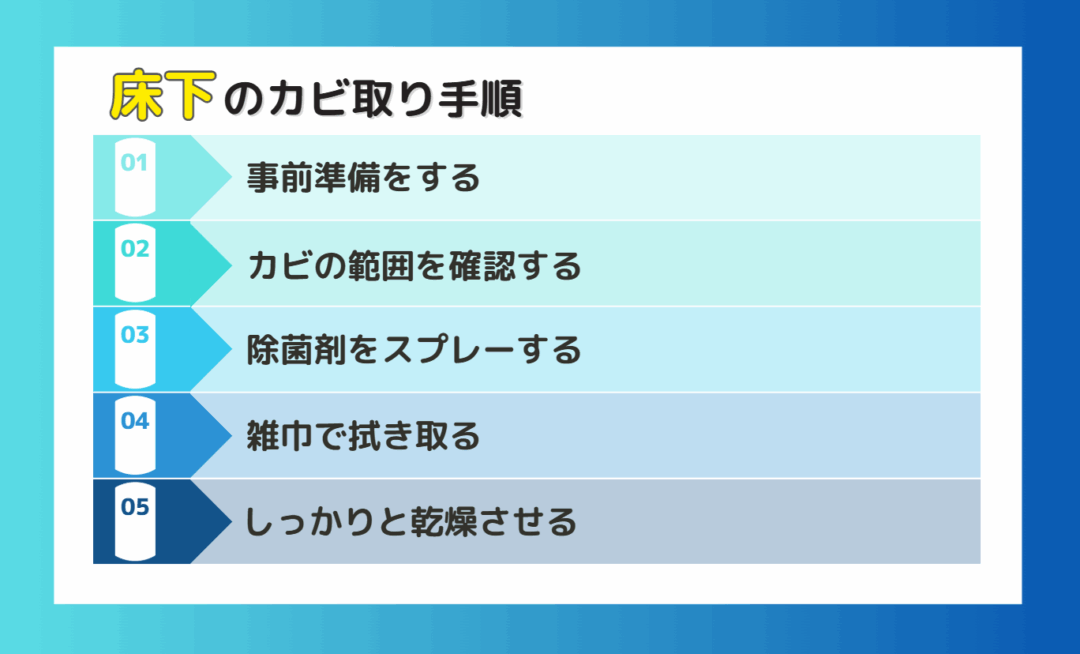

4-2. カビ取り手順

① 事前準備をする

マスク・手袋・ゴーグル・長袖の服を着用し、体を保護します。

次亜塩素酸水を使う場合は、粉末を水で溶かすか、市販品を水で希釈し、有効塩素濃度50〜100ppmに調整してスプレーボトルに入れておきます。

② カビの範囲を確認する

床下点検口を開け、ヘッドライトで内部を照らしてカビの範囲を確認します。

スマートフォンなどで撮影して全体像を把握してから作業に入りましょう。

③ 除菌剤をスプレーする

カビのある部分に、消毒用エタノールまたは調整した次亜塩素酸水を均一にスプレーします。

噴霧後は15〜30分放置し、浸透させます。

④ 雑巾で拭き取る

吹きかけた部分を雑巾でしっかり拭き取ります。

使用済みの布はビニール袋などで密閉して、衛生的に処分してください。

⑤ しっかりと乾燥させる

作業後はサーキュレーターなどで6〜12時間送風し、十分に乾燥させます。

湿度計を使い、床下の湿度が60%以下になったことを確認できれば理想的です。

より安全性の高いもので除去したいなら、ハーツクリーンが開発したコパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)の使用をおすすめします。

銅イオンは抗菌・防カビ効果があるため、カビの除去だけでなく、再発予防も期待できます。

使用方法は消毒用エタノールと同じ手順で行っていただけます。

コパリンCU2+(クリーンプロテクションCU2+)

4-3. 無理せず専門業者に相談することも大切

床下カビは、軽度なうちにしっかり対処することが最も重要です。

ただし、実際に作業を始めてみて、以下のような状況に気づいた場合は、無理をせず専門業者の無料点検や相談サービスを活用しましょう。

- カビの範囲が想像以上に広がっていた

- においが強く、作業を続けるのがつらい

- 黒カビが木材の奥まで染み込んでいるように見える

早めにプロに状況を確認してもらうことで、被害の拡大や再発を防ぐことができます。

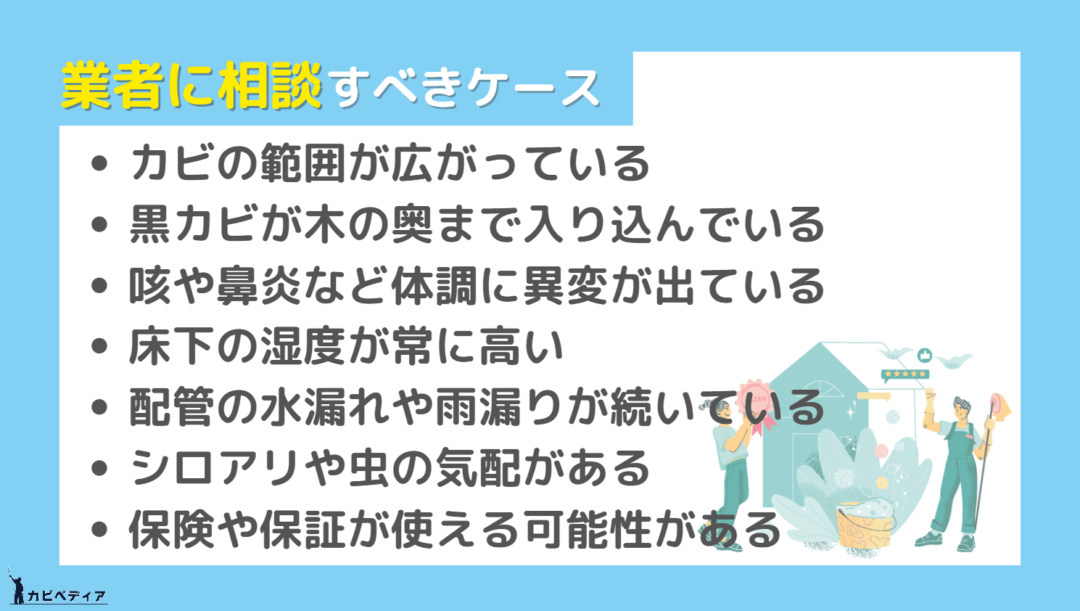

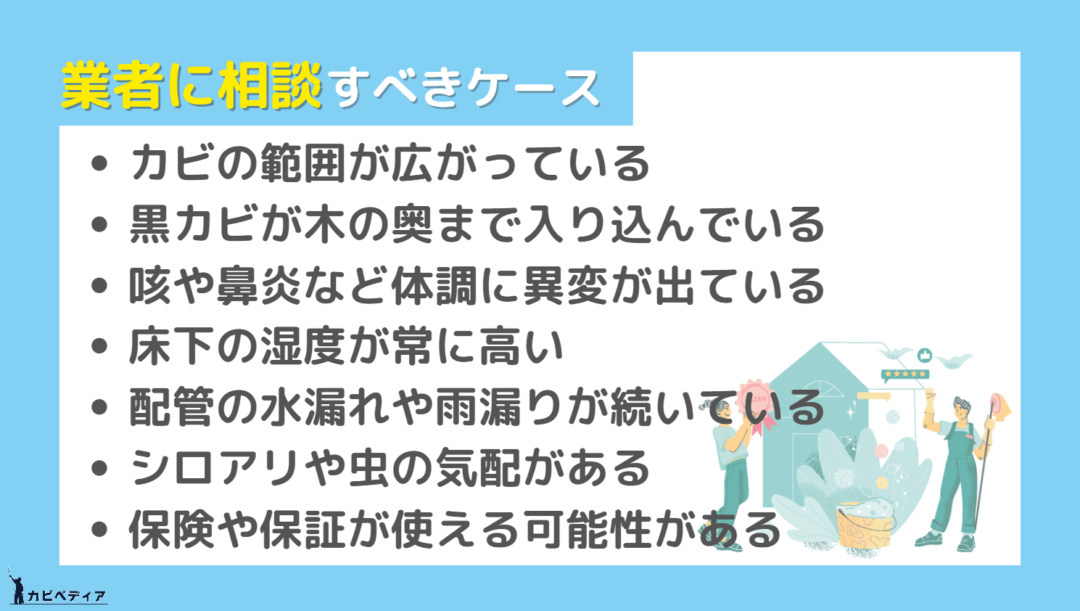

5. 業者に相談すべきか迷ったときの7つの判断ポイント

これまでお伝えしてきたように、床下のカビ取りはDIYでの対応が難しいケースが多いのが実情です。

特に、状況が少しでも複雑だったり、被害が広がっている場合には、無理をせず専門業者に相談するのが安全かつ確実な選択です。

以下の7つのチェックポイントのうち、1つでも当てはまる場合は、無料点検などを活用し、早めにプロの手を借りることをおすすめします。

5-1. カビの範囲が広がっている

カビが床下の木材や断熱材に広がっていたり、複数箇所に点在しているように見える場合は、DIYでの対応は現実的ではありません。

床下は作業空間が狭く、暗く、動きにくいため、見た目以上に作業負担が大きくなります。

「これは手に負えなさそう」と感じた時点で、無理をせず専門業者に相談するのが安心です。

5-2. 黒カビが木の奥まで入り込んでいる

表面を拭いても黒い筋が残る、木目に沿って色が染み込んでいる場合は、黒カビが内部まで根を張っている可能性があります。

このような状態は自己対応では除去しきれないことが多く、専門業者による補修や処理が必要です。

5-3. 咳や鼻炎など体調に異変が出ている

カビの影響で咳や鼻炎、アレルギー、皮膚トラブルなどの体調不良が見られる場合は要注意です。

除去作業中はカビの胞子が舞いやすく、症状がさらに悪化する恐れがあります。

ご自身はもちろん、ご家族にも影響が出ているようであれば、無理せず専門業者に任せるのが安全です。

5-4. 床下の湿度が常に高い

湿度が高いままだと、たとえカビを除去してもすぐに再発するリスクがあります。

とくに床下の湿度が80%を超えているような状態では、換気の改善や調湿材の設置といった構造的な対策が必要です。

湿度計を設置し、数値が高く保たれているようであれば、専門業者に相談するのが安心です。

5-5. 配管の水漏れや雨漏りが続いている

給排水管のにじみや、雨のたびに床下が湿るような状況は、根本的な原因が残っている可能性があります。

この場合、カビ取りだけでなく配管や防水の修繕も必要になるため、複数の問題に対応できる業者に相談すると安心です。

5-6. シロアリや虫の気配がある

床下にシロアリの通り道(蟻道)や木くず、羽アリの死骸などが見つかる場合は、すでに構造材が食害を受けている可能性があります。

このようなときは、カビ取りとあわせて害虫の駆除・予防も必要になるため、両方に対応できる業者への相談が適しています。

5-7. 保険や保証が使える可能性がある

浸水によるカビ被害が火災保険の対象になる場合や、新築時の施工不良が住宅の瑕疵に該当する可能性がある場合は、自己判断で対処せず、早めに専門業者に相談するのが安心です。

自己対応してしまうと、本来受けられるはずの保証や補償が無効になることもあります。

申請には写真や報告書などの客観的な資料が必要になることが多く、対応に慣れた業者であればその準備もスムーズです。

特に瑕疵対応では裁判に発展するケースもあるため、経験豊富な業者を選ぶことが重要です。

6. 失敗しない!信頼できるカビ取り業者の選び方

「専門業者に頼んだほうがいいかも」と思ったとき、次に迷うのが「どの会社に頼むべきか」ということです。

価格だけで選んでしまうと、施工の質やアフター対応で後悔することも少なくありません。

ここでは、信頼できる業者の見分け方と、契約時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

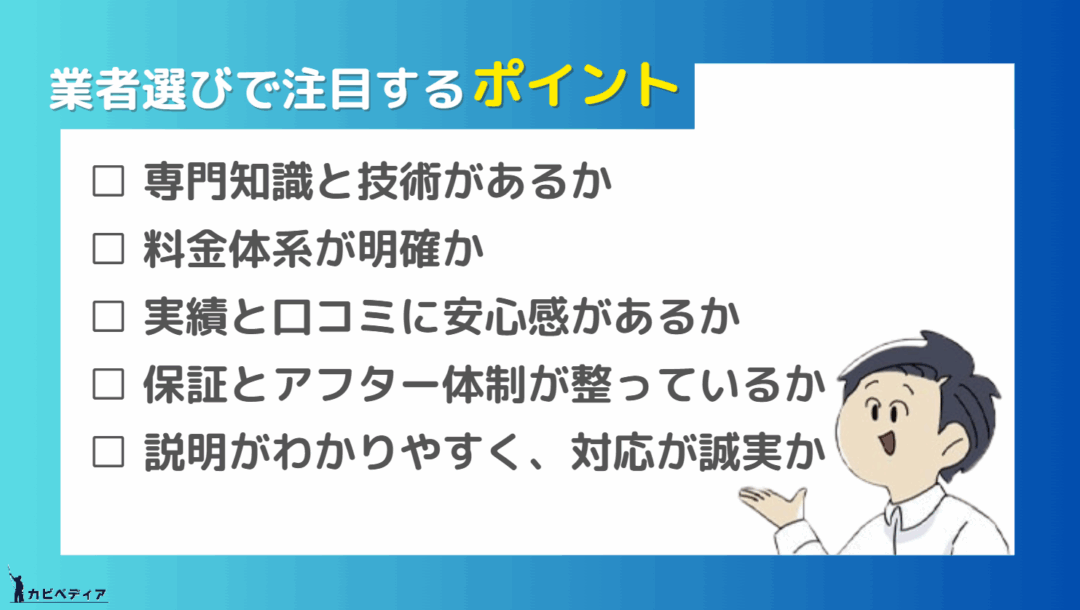

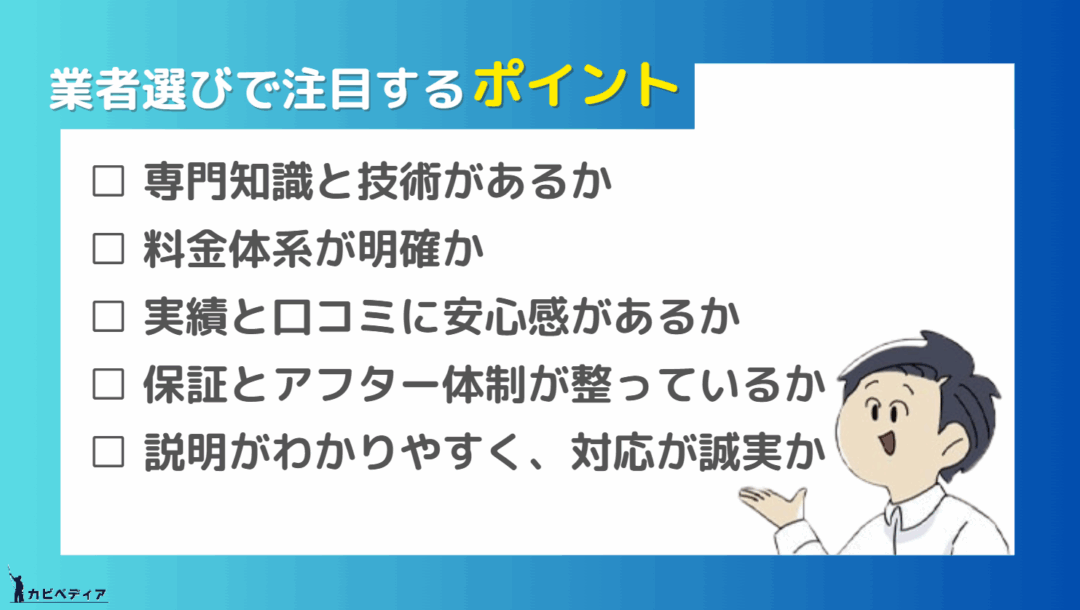

6-1. 業者選びでチェックすべきポイント

業者選びで失敗しないためには、以下の5つのポイントを事前に確認しておくことが重要です。

これらを満たす業者であれば、安心して依頼しやすくなります。

専門知識と技術があるか

カビの種類や原因を見極めて、適切な処理と再発防止策を提案できるかが重要です。

専用の液剤や機器を使い、表面だけでなく根本まで除去できる技術力がある業者を選びましょう。

料金体系が明確か

作業内容や使用液剤、追加費用の有無などが見積もりに明記されているかを確認しましょう。

不明点に丁寧に答えてくれる業者は信頼性が高いです。

実績と口コミに安心感があるか

施工実績が豊富で、公式サイトやGoogleレビューに具体的な事例や評価が掲載されているかをチェックしましょう。

「再発なし」「対応が丁寧」といった声が多い業者は安心です。

保証とアフター体制が整っているか

保証期間や再発時の対応について事前に説明があるかがポイントです。

定期点検など、施工後のフォローも確認しておきましょう。

説明がわかりやすく、対応が誠実か

専門用語ばかりでなく、素人にもわかりやすく説明してくれるかが判断基準になります。

質問への返答や対応の丁寧さから、施工の質も見えてきます。

6-2. 契約前に確認すべき注意点

信頼できそうな業者を見つけたら、すぐに契約せず、一度立ち止まって比較・確認することが大切です。

ここでは、実際に問い合わせるときや、見積もりを受け取った際に気をつけたいポイントを紹介します。

複数社から相見積もりを取る

1社だけで判断せず、最低でも2〜3社から見積もりを取りましょう。

価格だけでなく、説明の丁寧さや対応の早さを比べることで、信頼できる業者が見えてきます。

見積もり内容をしっかり確認する

見積書には、保証の有無・追加費用の条件などが明記されているかをチェックしてください。

不明点は遠慮せずに質問し、あいまいな回答しか返ってこない業者は避けたほうが安心です。

口コミは長期的な評価を参考に

施工直後の口コミよりも、半年〜1年以上経ってからの評価が参考になります。

「再発がなかった」「保証対応がスムーズだった」といった声があるかを確認しましょう。

不自然なレビューや営業トークに注意

評価が「すごく良かった」など一言だけで中身がない場合や、投稿が短期間に集中している業者は要注意です。

また、「今日中に決めれば割引」といった契約を急がせる営業トークも警戒しましょう。

焦って契約せず、安心できる材料が揃ってから判断することが、失敗しない業者選びのコツです。

不安がある場合は、まずは無料点検だけ受けてみるのもおすすめです。

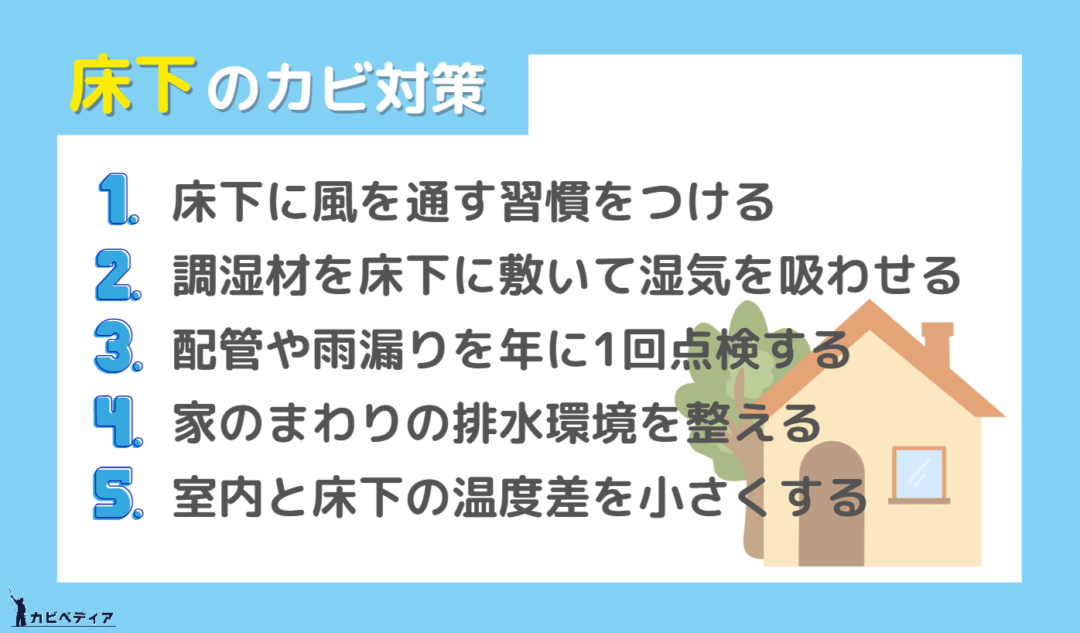

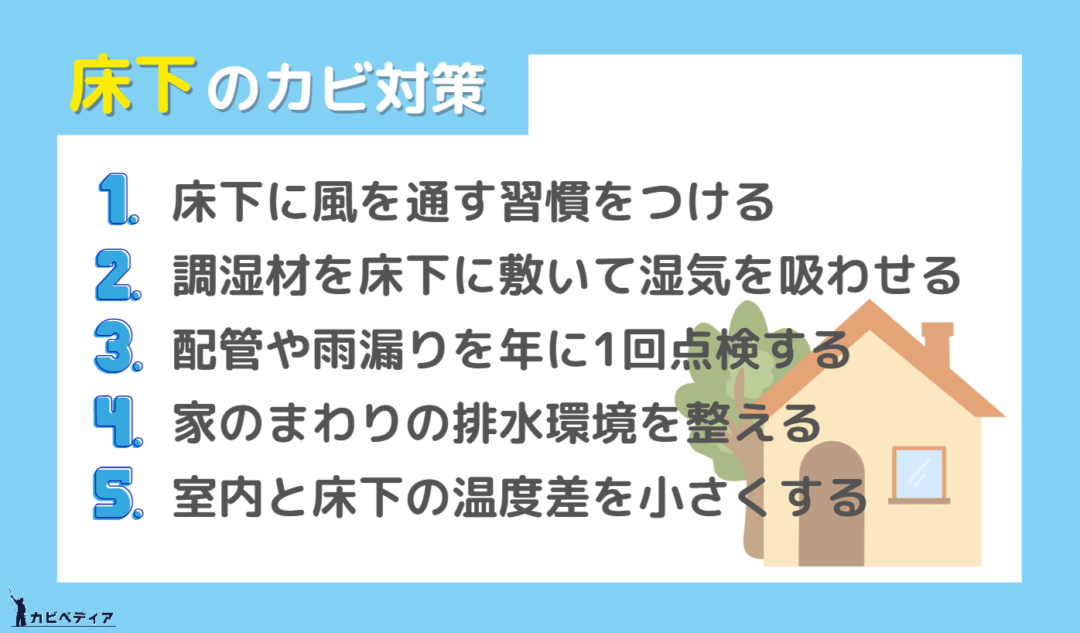

7. 床下の再発を防ぐ5つの予防策

せっかくカビを除去しても、予防を怠ればすぐに再発してしまうこともあります。

ここでは、実践しやすい5つの再発防止策をご紹介します。

7-1. 床下に風を通す習慣をつける

床下に湿気がこもる最大の原因は「空気が動かないこと」です。

換気口の前に物が置かれていないか、雑草でふさがれていないかを定期的に確認しましょう。

風通しが悪い場所には、小型のサーキュレーターや扇風機を点検口から入れて、週1〜2回の送風を行うと効果的です。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

7-2. 調湿材を床下に敷いて湿気を吸わせる

湿気が気になる場所には、炭やシリカゲル、ゼオライトなどの調湿材を使うと湿度の安定に役立ちます。

床下全体ではなく、湿気がこもりやすい隅や北側を中心に敷くだけでも効果的です。

調湿材は長期間使えますが、吸湿力は徐々に低下するため、数年ごとに状態を見直し、必要に応じて交換しましょう。

7-3. 配管や雨漏りを年に1回点検する

床下の湿気は、配管のにじみや雨漏りが原因であることも多いため、年に1回の簡単な点検をおすすめします。

配管のつなぎ目を布で拭いて湿りがないかを確認し、外壁や窓まわりにヒビや劣化がないかも見ておきましょう。

新築でも5年以内に劣化が見られることがあるため注意が必要です。

7-4. 家のまわりの排水環境を整える

外まわりに水がたまりやすいと、地中からの湿気が床下に上がってくる原因になります。

地面の傾斜が家側に向かっていないか、雨どいや排水マスに落ち葉が詰まっていないかを定期的にチェックし、水の流れを良好に保ちましょう。

7-5. 室内と床下の温度差を小さくする

冬場は床暖房と加湿器の使用により、室内と床下の温度差が大きくなりがちです。

この差が大きいと、床下のコンクリートに結露が発生しやすくなります。

結露を防ぐためには、室温を20〜24℃、湿度を40〜50%程度に保つことが理想です。

加湿器を使う場合は湿度計も併用し、加湿しすぎに注意しましょう。

タニタ 温湿度計

出典:Amazon

8. よくある質問(FAQ)

カビ対策を検討するなかで、読者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

不安を感じやすいポイントをあらかじめ知っておくことで、より安心して対策に取り組めます。

8-1. 赤ちゃんやペットがいても大丈夫?

多くの業者では、安全性に配慮したカビ取り剤を使用していますが、赤ちゃんやペットがいる場合は、より慎重な対応が必要です。

不安な場合は、事前にその旨を伝えたうえで、低刺激の液剤を使用しているか確認しましょう。

SDS(安全データシート)を提示してもらえる業者なら、より安心です。

8-2. 火災保険や補助金って使えるの?

床下のカビは、発生状況によって火災保険や補助金、住宅保証が利用できることがあります。

たとえば、大雨や台風による浸水なら「水災特約」で補償されることがあり、断熱工事を伴うリフォームでは補助金や減税制度の対象になる場合もあります。

また、新築から10年以内の住宅であれば、施工不良として瑕疵担保責任保険の対象になることもあります。

いずれのケースも申請には写真や報告書が求められるため、早めに保険会社や自治体に確認しておきましょう。

8-3. 業者に相談したら、必ず依頼しないといけない?

相談や点検だけでもまったく問題ありません。

信頼できる業者は無理に契約を迫ることはなく、状況を丁寧に説明してくれるはずです。

まずは「無料点検だけ」受けてみて、対応が必要かどうかを冷静に判断するのがおすすめです。

8-4. カビ取りに最適な季節やタイミングは?

湿度が落ち着いている春や秋が最適とされますが、カビが見つかった時点で早めに対処するのが基本です。

季節に関係なく、放置すればするほど被害が広がる可能性があるため、見つけたらすぐに対応を検討しましょう。

9. まとめ

今回は、床下にカビが発生した際の原因、対処法、予防策、そして信頼できる業者の選び方までを幅広く解説しました。

床下は普段目にする機会が少ない分、カビの発見や対処が遅れがちで、気づいたときには住宅や健康に深刻な影響を及ぼしているケースもあります。

軽度なカビであれば自力での除去も可能ですが、床下は作業スペースが狭く、湿度も高いため、基本的には専門業者に依頼するのが安心です。

特に、以下の7つの判断基準のうち一つでも当てはまる場合は、無理をせず早めに相談しましょう。

また、どの業者に依頼するかも非常に重要です。

信頼できる業者には、以下のような共通点があります。

不安な場合は、まずは無料点検や相談だけでも受けてみることをおすすめします。

しつこい営業をしない誠実な会社であれば、現状を知るだけでも大きな安心につながります。

そして、カビ取りのあとには、再発を防ぐための予防が欠かせません。

毎日のちょっとした工夫と、早めの対応が、床下のカビを防ぐ一番の近道です。

「カビが生えてから慌てる」のではなく、「カビを寄せつけない環境づくり」を意識して、快適で清潔な住まいを守っていきましょう。