埃を放置すると、カビやダニが繁殖し、アレルギーや喘息といった健康被害を招きます。

つまり、ホコリ対策こそがカビ・ダニ予防の第一歩なのです。

ホコリは布団や衣類から出る繊維くずをはじめ、髪の毛やフケ、花粉、食品のかけらなどが混ざり合ってできています。

これらはカビやダニにとって格好のエサとなり、放置すれば室内環境の悪化やシックハウス症候群など深刻なリスクを引き起こすことがあります。

だからこそ、こまめにホコリを取り除き、住まいを清潔に保つことが大切です。

この記事では、ホコリがカビの原因になる理由やその仕組みを解説します。

毎日の掃除や生活習慣を見直して、効果的にカビやダニを防ぎましょう。

| この記事でわかること |

| ・ホコリの正体と放置による健康被害のリスク ・カビやダニが発生しやすい場所と避けるべき習慣 ・プロが実践する正しいホコリ掃除&カビ取り方法 ・自力で対応が難しいときに頼れる専門業者の選び方 ・カビやダニを防ぐ効果的な日常の工夫 |

目次

1. なぜホコリがカビの原因になるのか?

ホコリは一見「ただの汚れ」に見えますが、実際にはカビやダニのエサとなり、放置すれば室内環境を大きく悪化させます。

気づかないうちに健康被害を招いたり、カビが繰り返し発生する原因になったりすることもあります。

ここでは、ホコリの正体や放置によるリスク、そしてカビやダニとの関わりについて解説していきます。

1-1. ホコリの正体とは

普段何気なく目にするホコリは、私たちの生活に直結した成分でできています。

ダスキンの調査によると、住まいのホコリのおよそ70%は布団やカーペット、衣類、ソファなどから発生する繊維くずでできていると報告されています。

さらに、髪の毛やフケ、ペットの毛、花粉、土砂ぼこり、食べ物のかけらなど、生活の中で発生するさまざまなものが混ざり合ってホコリを構成しています。

人が動いたり布団を畳んだりするだけで、目に見えない細かな繊維が空気中を舞い、それが少しずつ積み重なって床や家具の上に現れるのです。

つまりホコリは、生活行動と切り離せない存在であり、放っておけばどんどん溜まっていくものなのです。

参考:「ホコリ」とは何か | 開発研究所 | 株式会社ダスキン

1-2. 放置すると引き起こす健康被害

ホコリを長期間掃除せずに放置すると、さまざまな健康被害の原因になります。

空気中を漂うホコリは、目や鼻の粘膜を刺激してアレルギー性鼻炎や結膜炎を引き起こすことがあります。

さらに、ホコリに含まれる微細な粒子やカビの胞子を吸い込むことで、喘息の悪化や咳、息苦しさを招くことも少なくありません。

特に免疫力の弱い小さな子どもや高齢者にとっては、ホコリは日常生活の中に潜む大きなリスクとなります。

表面上は「ちょっとホコリっぽい」程度に見えても、体に及ぼす影響は想像以上に深刻です。

■関連記事■カビだらけの家が健康リスクに!カビの危険性と正しい対処法をプロが徹底解説!

1-3. カビ・ダニの栄養源になる仕組み

ホコリが厄介なのは、単なるゴミではなく、カビやダニにとって理想的な栄養源になる点です。

繊維くずや皮脂、髪の毛、食べかすなどは、カビやダニが繁殖するための格好のエサになります。

実際、室内のホコリ1gの中には1万〜100万個のカビが含まれているとも報告されています。

乾燥したホコリには好乾性のカビが、湿気を含んだホコリにはダニが集まり、そこから繁殖が広がっていきます。

さらに、死んだカビであってもアレルゲンとなり、体調不良の原因になることがあります。

つまりホコリをためることは、そのままカビやダニを育てる環境をつくってしまうことに直結するのです。

参考:作業環境中におけるカビと健康影響 | 労働安全衛生総合研究所

カビが増えるかは住まいの条件で変わる

ホコリが栄養源になると分かっていても、実際の増え方は「湿気がこもりやすいか」「空気が動きやすいか」など住まいの条件で差が出ます。

まずは住まいの状態を把握するために、以下の診断でカビのリスクを確認しておくと安心です。

2. 要注意!家の中でホコリが溜まりやすい場所とは

ホコリは家の中のあらゆる場所で発生しますが、特に布製品が多い場所や湿気がこもりやすい空間には集中して溜まります。

ここでは注意が必要な代表的な3つの場所を紹介します。

2-1. 寝室(布団・枕周辺)

寝室は一日の中で長時間を過ごす場所であり、ホコリが特にたまりやすい環境です。

布団や枕、毛布、シーツなどからは細かな繊維くずが常に発生しています。

さらに、眠っている間に出る寝汗や皮脂、呼気によって湿度が高くなり、ホコリと湿気が合わさってカビが繁殖しやすい条件が整います。

特にベッドの下や枕元はホコリがたまりやすく、掃除が行き届かないことでカビやダニの温床になりやすいです。

■関連記事■寝室にカビが生える原因6選|睡眠の質を下げるカビを防ぐ方法とは?

2-2. 脱衣所(衣類の繊維・髪の毛)

脱衣所は狭い空間で衣類の着脱をするため、大量の繊維くずや髪の毛が舞い上がり、床や棚の隙間にたまりやすくなります。

さらに、入浴後の湿気がこもりやすいため、ホコリと湿気が重なってカビのリスクが高まります。

とくに洗面台の裏や収納棚など、目が届きにくい場所ではカビが広がりやすいため注意が必要です。

■関連記事■脱衣所のカビをキレイに除去し再発を防ぐコツをカビ取りのプロが伝授

2-3. リビング(カーペット・ソファ・クッション)

リビングは家族が集まり、もっとも使用頻度が高い場所です。

カーペットやソファ、クッションなどの布製品から繊維くずが発生し、歩いたり座ったりするだけで細かなホコリが舞い上がります。

さらに、人の出入りが多いため外から花粉や砂ぼこりが持ち込まれ、ホコリが溜まりやすい環境になります。

掃除をしても「すぐにホコリが目立つ」と感じるのはこのためです。

■関連記事■リビングでカビが発生しやすい場所はどこ?場所別カビ取り方法と効果的な予防策まとめ

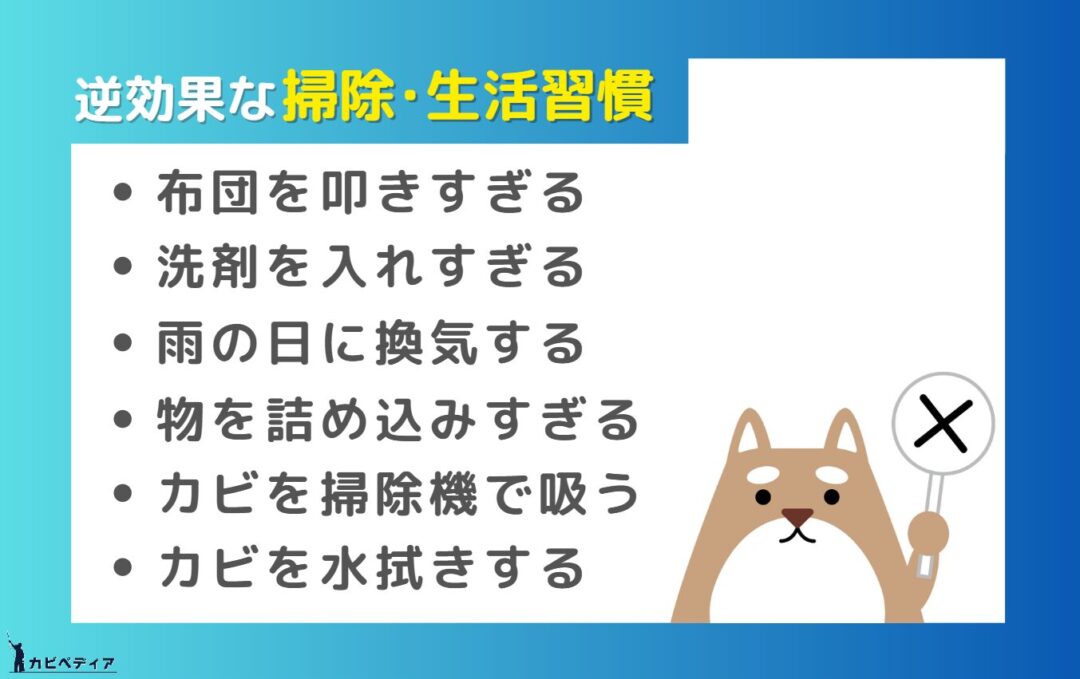

3. やってはいけない!逆効果な掃除・生活習慣

ホコリやカビを防ぐには日頃の掃除や工夫が欠かせませんが、方法を間違えると逆に繁殖を助けてしまうことがあります。

ここでは注意したい「やってはいけない習慣」を紹介します。

3-1. 布団を叩きすぎる

布団を天日干ししたときに強く叩いてしまう人も多いですが、これは逆効果です。

内部のホコリやカビの胞子が舞い上がり、自分で吸い込んでしまう危険があります。

布団は叩くのではなく、軽く持ち上げて風を通すように干すのが正しい方法です。

3-2. 洗剤を入れすぎる

「洗剤は多いほど汚れが落ちる」と思いがちですが、入れすぎるとすすぎ残しが発生し、それがカビや雑菌の栄養源になります。

特に洗濯槽の裏側は湿気がこもりやすく、繁殖の温床となるため注意が必要です。

洗剤は必ず規定量を守って使いましょう。

3-3. 雨の日に換気する

換気はカビ対策の基本ですが、雨の日や湿度が高い日に窓を開けると、湿気を室内に取り込んでしまいます。

結果としてカビが発生しやすくなるため、換気は晴れた日や湿度の低い日に行いましょう。

雨の日は除湿機やサーキュレーターを使うのがおすすめです。

アイリスオーヤマ サーキュレーター

出典: Amazon

3-4. 物を詰め込みすぎる

収納スペースに物を詰め込みすぎると空気の流れがなくなり、内部に湿気がこもってカビが発生しやすくなります。

クローゼットや押入れは7〜8割程度の収納にとどめ、定期的に扉を開けて風を通すようにしましょう。

■関連記事■押入れ・クローゼットのカビ&湿気対策ガイド|開けっ放しは効果的?白カビ・茶色いシミの掃除法

3-5. カビを掃除機で吸う

カーペットや畳にカビを見つけても、掃除機で吸い取るのは避けましょう。

カビの胞子は非常に小さく、フィルターをすり抜けて排気から部屋中に拡散してしまいます。

結果として、被害を広げる原因になってしまいます。

3-6. カビを水拭きする

掃除機が使えないからといって水拭きするのも逆効果です。

カビは水分を好むため、一時的にきれいになっても繁殖を助けることになります。

正しく処理するには、消毒用エタノールなど除菌効果のあるものを布に含ませ、軽く押さえるように拭き取ることが大切です。

4. プロが教える正しいホコリ掃除の手順

ホコリは放置するとカビやダニの温床となるため、こまめに掃除して取り除くことが大切です。

しかし、やみくもに掃除すると、ホコリが舞い上がったり取り残したりして、かえって効率が悪くなります。

ここでは、プロが実践しているホコリをしっかり取り除くための正しい手順を紹介します。

4-1. 掃除を始める前の準備と注意点

掃除を始める前に、まずは環境を整えることが大切です。

準備を怠ると、せっかくの掃除が効率的に進まなかったり、ホコリを再び舞い上げてしまったりします。

- 掃除中は窓を閉めて、ホコリを舞い上げないようにする

- 掃除が終わったあとにしっかり換気をする

- マスクを着用してホコリを吸い込まないようにする

ホコリの粒子は非常に細かく、目や喉を刺激することがあります。

マスクを着用して作業することをおすすめします。

4-2. 上から下へ&朝がベスト!効率的な掃除のコツ

効率的にホコリを取り除くには、順番とタイミングがポイントです。

まずは「上から下へ」の原則を守りましょう。

ホコリは重力で下に落ちるため、天井や照明、棚の上など高い場所から順に掃除し、最後に床を仕上げるのが基本です。

逆に床から始めてしまうと、上に残っていたホコリが落ちてきて二度手間になります。

さらに、掃除をするのに適した時間帯は「朝一番」か「帰宅直後」です。

夜の間や外出中に落ちたホコリが床にたまっているので効率的に取り除けます。

日中は人の動きでホコリが舞いやすいため、効果が半減してしまいます。

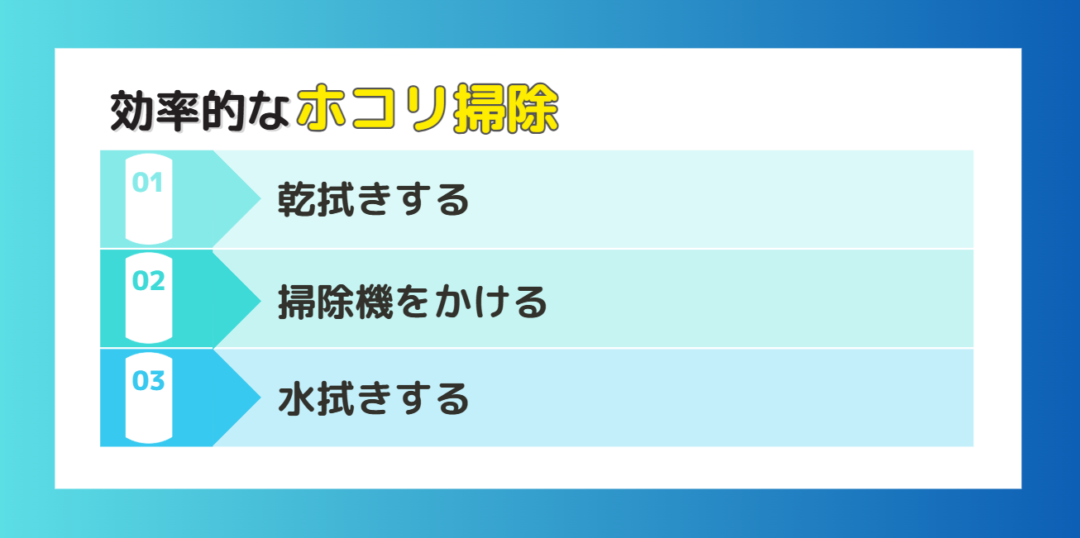

4-3. ホコリ掃除の正しい3ステップ

いきなり掃除機をかけたり水拭きから始めたりすると、ホコリが舞い上がったり汚れが広がったりして逆効果になります。

しっかりと除去したいなら、「乾拭き → 掃除機 → 水拭き」の流れで行いましょう。

① 乾拭きする

フロアワイパーやマイクロファイバークロスで棚の上や壁、床を乾拭きします。

大きなホコリを先に取り除くことで、後の作業がスムーズになります。

② 掃除機をかける

床やカーペットに落ちたホコリを掃除機で吸い取ります。

空気中に舞い上がる前に回収できるため、効率的に除去できます。

③ 水拭きする

固く絞った雑巾やクロスで家具や床を水拭きします。

これで微細なホコリや汚れを取り除きます。

花王 クイックルワイパー フロア用掃除道具 本体

出典: Amazon

花王 クイックルワイパー ドライシート

出典: Amazon

5. 家庭でできる!軽度のカビを除去する方法

どれだけ丁寧にホコリ掃除をしても、住環境や湿度の影響でカビが発生してしまうことがあります。

カビはホコリ以上に健康への影響が大きく、誤った処理をすると胞子をまき散らして被害を広げてしまう危険があります。

そこでこの章では、家庭でも安全に実践できるカビ取りの正しい方法を紹介します。

5-1. カビ取り前に必ず行う準備と注意点

カビ取りを始める前に、必要な道具をそろえ、安全に作業できる環境を整えておくことが大切です。

水回りであれば市販の塩素系カビ取り剤で落とせますが、室内での使用は刺激や臭いが強いため避けたほうが安心です。

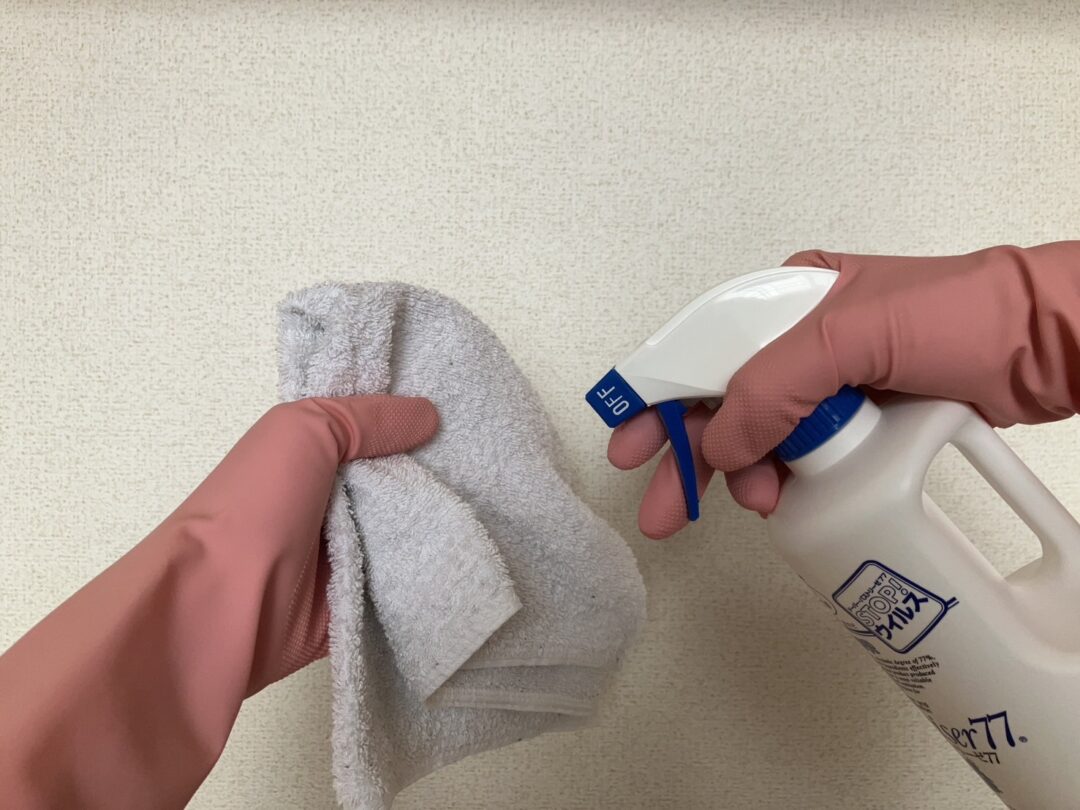

今回は、消毒用エタノールを使った方法を紹介します。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 布またはペーパータオル(使い捨てできるものがおすすめ)

- マスク

- ゴム手袋

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

注意事項

- 窓を開けてしっかり換気をする

- 必ずマスクとゴム手袋を着用する

- 消毒用エタノールは引火しやすいため、火気の近くでは使用しない

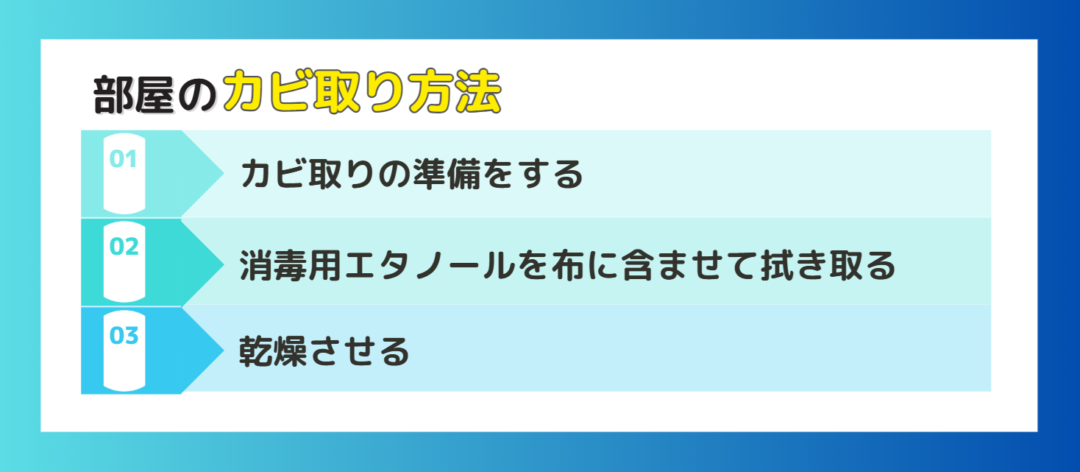

5-2. カビを安全に取り除くための3ステップ

カビを安全かつ効果的に取り除くために、以下の手順で作業しましょう。

① カビ取りの準備をする

窓を開けて換気し、マスクやゴム手袋を身に着けて体を保護します。

消毒用エタノール(70%前後)を用意しましょう。

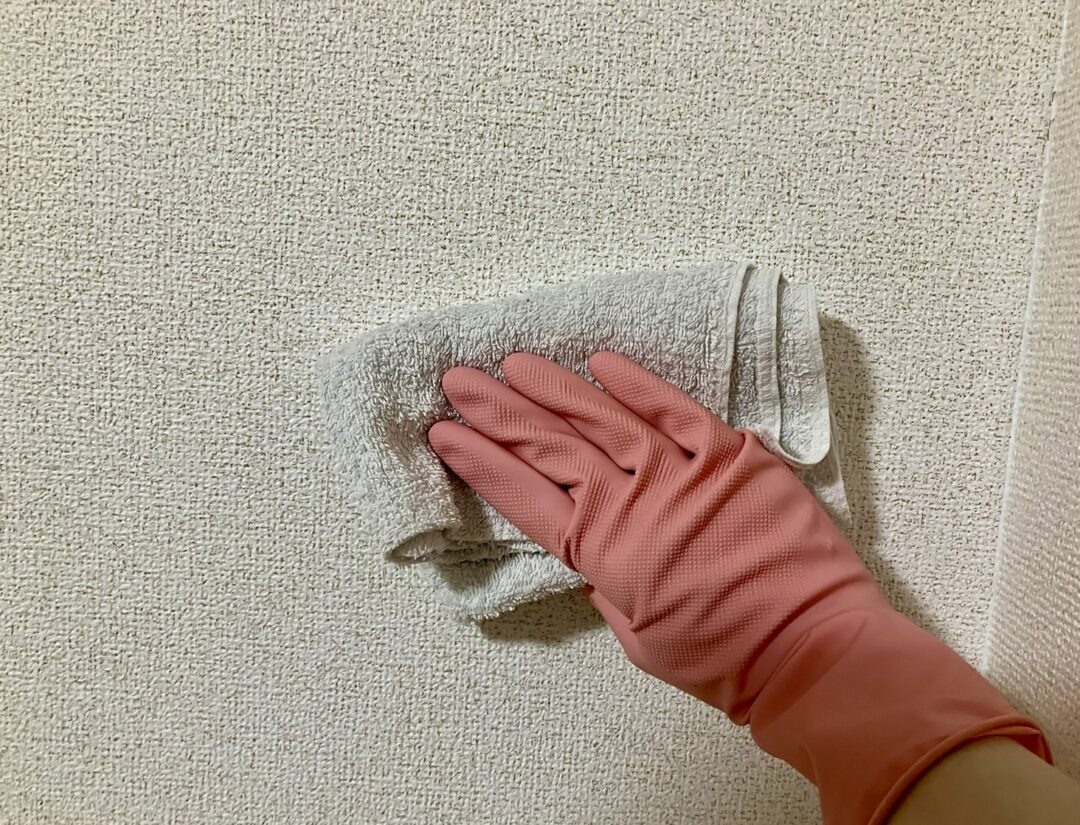

② 消毒用エタノールを布に含ませて拭き取る

エタノールを布やペーパーに含ませ、カビの部分を軽く押さえるように拭き取ります。

強くこすると胞子が飛び散るため、優しく拭き取るのがポイントです。

③ 乾燥させる

最後に、乾いた布で水分を残さず拭き取りましょう。

さらに扇風機や除湿機でしっかり乾燥させると再発防止につながります。

■関連記事■【プロが解説】壁紙のカビ取り完全マニュアル|最もカビやすい壁の特徴から予防策まで徹底解説!

■関連記事■【保存版】フローリングのカビ取り完全ガイド|原因・正しい除去方法・再発防止策まで徹底解説

ただし、この方法では色素沈着を起こしたカビまでは落とせません。

黒カビなど頑固なカビを除去したい場合は、安全性の高い専用のカビ取り剤を使用しましょう。

6. それでもカビが広がったら専門業者に相談

家庭で対応できるのは、表面に出た軽度のカビまでです。

壁や天井、床下に広がったカビは内部に根を張り、放置すれば再発や健康被害を招きます。

こうした場合は、信頼できる専門業者に依頼するのが最善策です。

6-1. 専門性と実績をチェックする

業者選びで最初に確認すべきは、その会社が「本当にカビ対策に強いかどうか」です。

単なるハウスクリーニング業者の場合、見える部分を表面的にきれいにするだけで、根本的な解決にはつながらないケースがあります。

カビに特化した専門性や十分な施工経験があるかどうかを必ず確認しましょう。

- カビに特化した専門業者かどうか(ハウスクリーニング全般ではなくカビ除去が得意か)

- 年間の施工件数や事例写真が公開されているか

- スタッフが専門資格を持っているか、または定期的な研修を受けているか

専門知識と豊富な実績を兼ね備えた業者であれば、安心して任せられます。

6-2. 見積もり内容を細かく確認する

料金の安さだけで業者を選ぶのは危険です。

後から追加費用を請求されたり、再発防止策が含まれていなかったりする場合もあります。

見積もりの段階で、作業範囲や使用する液剤、再発防止のための処理などを細かくチェックしましょう。

- 施工範囲(部屋全体か、部分的か)が明記されているか

- 使用する液剤や工法の詳細が説明されているか

- 防カビコーティングなど再発防止策が含まれているか

- 保証やアフターサービスの有無が提示されているか

「何をどこまでやってくれるのか」「もし再発したらどうなるのか」を、依頼前に必ず確認しましょう。

6-3. 調査と原因究明をしてくれるか

信頼できる業者は、単にカビを除去するだけでなく「なぜそこにカビが発生したのか」という原因まで突き止めてくれます。

結露や雨漏り、換気不足、断熱不良など、住まいの構造上の問題が隠れているケースも少なくありません。

原因究明と再発防止策の提案があるかどうかを必ず確認してください。

- 現地調査を行い、カビの発生原因を突き止めてくれるか

- 結露・雨漏り・換気不足・断熱不良など構造的な問題まで説明してくれるか

- 除去だけでなく、再発防止のための提案(換気改善・断熱補強など)をしてくれるか

「原因にアプローチしているかどうか」が、再発を防ぐための最大のポイントです。

6-4. 信頼できる業者のサイン

業者の対応姿勢や情報公開の仕方にも注目しましょう。

誇張した宣伝文句ばかりで詳細を説明しない業者は避けるべきです。

逆に、作業工程や液剤の情報を開示し、リスクや限界まできちんと説明してくれる業者は信頼できます。

- 初回相談や現地調査が無料であることが多い

- 「即日完全除去できます」といった誇張表現ではなく、リスクや限界も丁寧に説明してくれる

- 作業工程や使用液剤を隠さず公開している

これらの条件が揃っていれば、安心して依頼できる業者である可能性が高いでしょう。

■関連記事■【2026年版】プロが厳選したおすすめカビ取り業者5選|費用相場・選び方も徹底解説

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

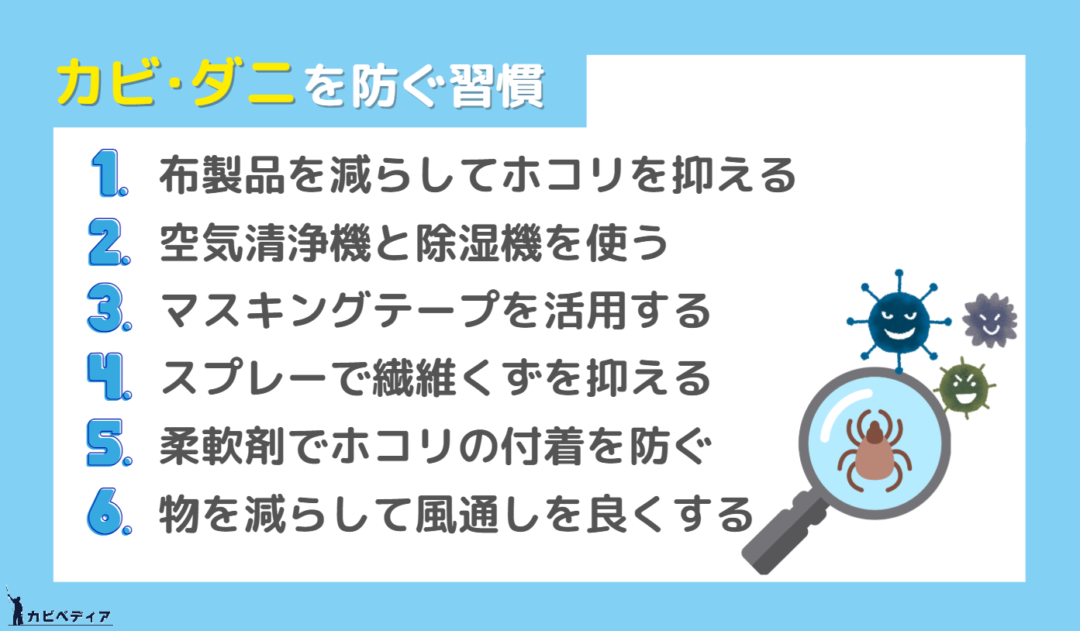

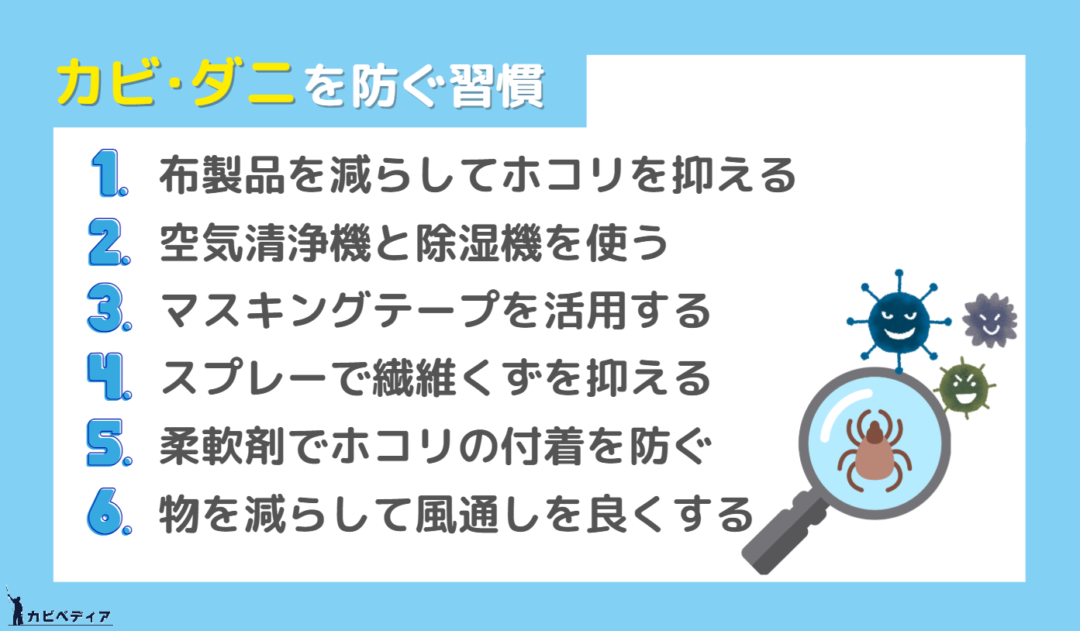

7. 今日からできる!カビ・ダニを防ぐ効果的な対策

掃除や業者による対策も大切ですが、普段の生活習慣を見直すことでカビやダニの発生を大きく減らせます。

日常のちょっとした工夫が、湿気やホコリをためない環境づくりにつながります。

ここでは、今日から実践できる具体的なポイントを紹介します。

7-1. 布製品を減らしてホコリを抑える

ホコリの大半は布団やソファ、カーペットなどの布製品から出る繊維くずです。

部屋に布製品が多いほどホコリやカビの原因も増えてしまうため、不要なクッションや敷物は処分しましょう。

必要な布製品は、粘着ローラーや掃除機でこまめに手入れすることが大切です。

7-2. 空気清浄機と除湿機を使う

空気清浄機は空中に舞うホコリや花粉を吸着し、室内にたまるのを防ぎます。

また、梅雨や夏場の湿気が多い季節は、除湿機やサーキュレーターを併用することで湿度を下げ、カビやダニの繁殖を抑えられます。

特に北側の部屋や窓の少ない空間では、「空気清浄+除湿」のダブル対策が効果的です。

シャープ 除湿機兼空気清浄機 プラズマクラスター

出典: Amazon

7-3. マスキングテープを活用する

洗面所のコーキングや窓サッシなど、ホコリや汚れがたまりやすい場所には、あらかじめマスキングテープを貼っておくと掃除が楽になります。

汚れたらテープを剥がして張り替えるだけで済むので、日常的に続けやすい方法です。

防カビ成分入りのテープを選べば、ホコリ対策と同時にカビ予防も期待できます。

コアラグリップ 防水・防カビテープ

出典: Amazon

7-4. スプレーで繊維くずを抑える

寝具やソファなど布製品には、市販のホコリ防止スプレーを使うと効果的です。

繊維くずがまとまりやすくなり、空気中に舞い上がるのを防げるため、掃除機や粘着ローラーで効率的に除去できます。

7-5. 柔軟剤でホコリの付着を防ぐ

家具やフローリングの拭き掃除には、柔軟剤を少量混ぜた水を使うと静電気が抑えられ、ホコリが付きにくくなります。

方法は、水1Lに柔軟剤を5〜6滴混ぜて布を浸し、固く絞ってから表面を拭くだけです。

ただし頻繁に行うとべたつきやカビの原因になるので、月1回程度を目安にしましょう。

7-6. 物を減らして風通しを良くする

部屋に物が多いと掃除が行き届かず、空気の流れも悪くなります。

不要なものは処分し、家具は壁から少し離して配置して、風通しを良くしましょう。

それだけでもホコリはたまりにくくなり、カビやダニのリスクを大きく減らせます。

8. カビ・ホコリ対策のよくある質問

最後に、読者から寄せられる代表的な質問と答えをまとめました。

実生活で役立つポイントを押さえてあるので、ぜひ参考にしてください。

8-1. ホコリをためるとどれくらいでカビが生えますか?

環境によりますが、湿度60%以上が続くと数日〜1週間程度で発生することがあります。

特に布団やカーペットなど、湿気を吸いやすい布製品にたまったホコリは注意が必要です。

8-2. 掃除機だけでホコリ・カビ対策はできますか?

掃除機だけでは不十分です。

まず乾拭きで大きなホコリを落とし、次に掃除機、最後に水拭きで仕上げると効果的です。

掃除機の排気による胞子の拡散も防げます。

8-3. 除湿機と空気清浄機、どちらを優先すべきですか?

カビ予防が目的なら除湿機が優先です。

湿度を下げることが一番の対策になるからです。

花粉やホコリが気になる場合は空気清浄機も併用すると安心です。

8-4. 部屋で市販のカビ取り剤を使ってもいいですか?

カビキラーなどの市販の塩素系カビ取り剤は、臭いや刺激が強いため室内での使用はおすすめできません。

身近にあるもので対応するなら、消毒用エタノールや逆性石けんが比較的安全です。

よりしっかり除去したい場合は、カビ取りマイスターなど安全性の高い専用カビ取り剤を選ぶと安心です。

カビ取りマイスター 除カビ剤

8-5. 防カビスプレーは毎日使ったほうがいいですか?

毎日使う必要はありません。

多くは1週間〜数か月効果が持続するので、それぞれの製品の使用目安や説明書を確認してください。

使いすぎは逆にカビの栄養源になることもあるので注意しましょう。

9. まとめ

今回はホコリとカビの関係、日常でできる予防法から専門業者への相談までを解説しました。

ホコリはただの汚れではなく、カビやダニの栄養源となる危険な存在です。

放置するとアレルギーや喘息などの健康被害を招き、住まいの快適さを大きく損なってしまいます。

だからこそ、こまめな掃除が何より大切です。

特にホコリ掃除は「乾拭き → 掃除機 → 水拭き」の順で行うと、効率よく除去できます。

さらに掃除に加えて、以下のような工夫を取り入れると効果的です。

もしカビが発生してしまった場合は、軽度なら消毒用エタノールなどで対応できますが、広範囲に広がった場合や根が深い場合は専門業者への依頼が確実です。

プロなら適切な液剤や機材で根本から除去し、再発防止まで行ってくれるので安心できます。

ホコリをためない生活習慣と正しい掃除の積み重ねが、カビやダニを防ぐ一番の近道です。

今日からできることを実践して、健康で快適な住まいを守りましょう。

コメント